- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Жизнь прожить — не поле перейти

Художественное оформление Р. Зюзина

Предисловие Г. В. Забиняковой

Редактор Ф. Зюзина-Шнайдер

В книге использованы фотографии

из семейного альбома автора

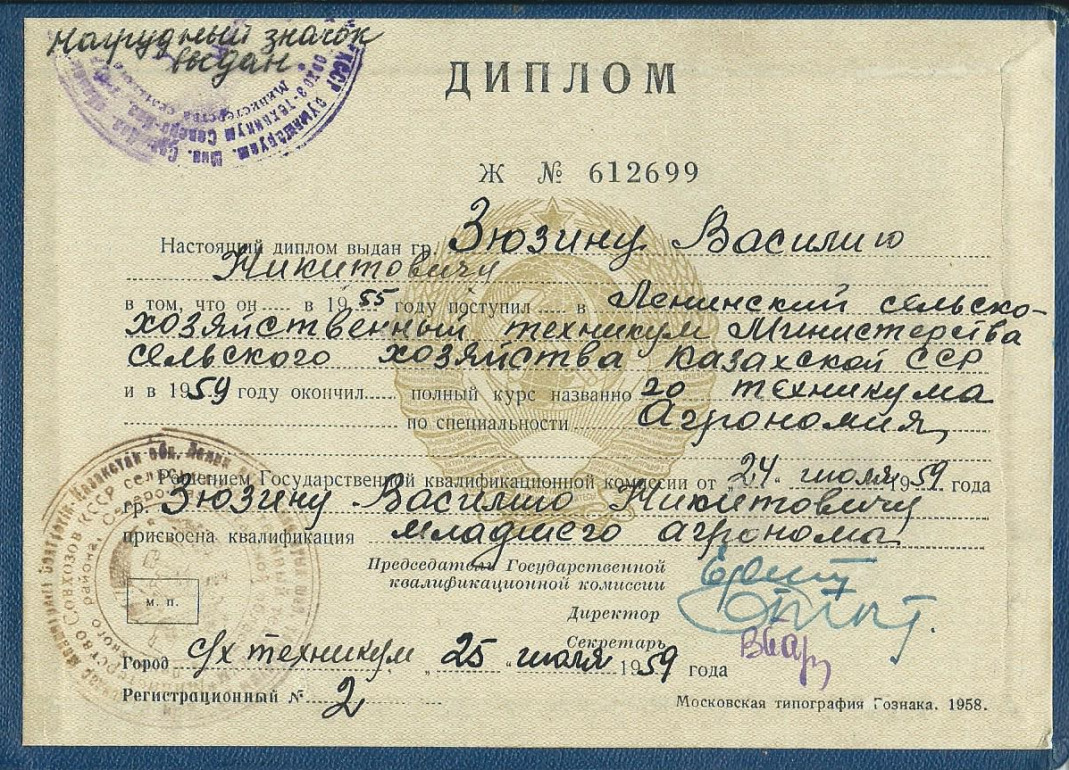

Воспоминания Василия Зюзина — свидетельство о времени и себе. Первый том связан с жизнью автора в Казахстане. Цель его книги: сохранить память о малой родине, о своих предках и земляках, о былом, а значит — сохранить свою душу.

Публикуется в авторской редакции

Посвящаю родителям

Екатерине Ивановне и

Никите Ивановичу Зюзиным,

преждевременно ушедшим

из жизни в годы Великой

Отечественной войны

Книга «о времени и о себе»

Человек —

сродни дереву:

без корней жить он

не может.

Корни эти незримы, ибо

таятся в глуби

родимой земли.

Роберт Вебер

Книга В. Н. Зюзина «Жизнь прожить — не поле перейти» — исповедь человека, в судьбе которого отразилась частица истории страны. Автор принадлежит к особому «гвардейскому» поколению, отличающемуся лучшими человеческими качествами: духовным богатством, принципиальностью, честностью, правдивостью, высоким профессионализмом, неравнодушием к судьбе своей Родины. Обычно в предисловии принято знакомить читателей с биографией автора. В данном случае это неуместно, потому что автор сам рассказал в книге «о времени и о себе» в таких подробностях, что невозможно не восхититься его исключительной памятью. Авторское повествование основано на абсолютно достоверных фактических событиях.

В своеобразной «летописи» В. Н. Зюзин поставил перед собой цель: рассказать не только о себе, но и о своём поколении, о тружениках земли; причем пишет автор о них с особой сердечной теплотой. В воспоминаниях автора использованы уникальные личные наблюдения, реальные случаи, богатый жизненный опыт — все это придает книге неповторимую индивидуальность. С одной стороны, интересны сведения автора о самом себе, с другой — его оценка событий и людей, с которыми сталкивала его судьба. Особый колорит придают повествованию интересные случаи, весёлые эпизоды, живые и яркие портреты родных и коллег. Главный редактор казахстанского журнала «Аграрный сектор» Н. Н. Латышев писал об опубликованных отрывках из воспоминаний В. Н. Зюзина: «Это живое восприятие начала великой эпопеи человеком, который всю жизнь посвятил работе с землёй, выращиванию хлеба…»

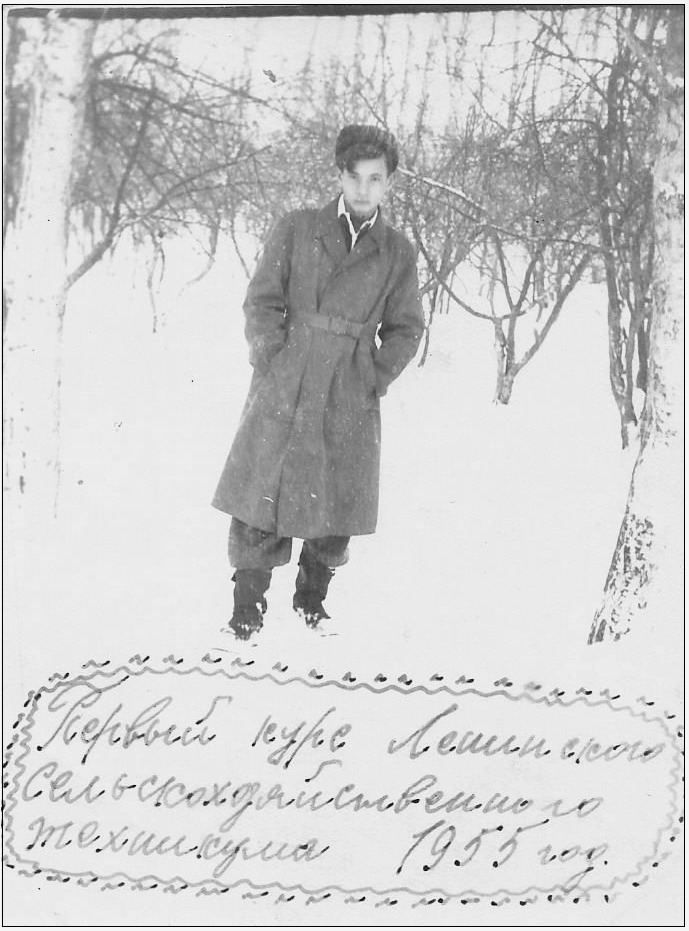

Книга состоит из двух томов. В первом томе воспоминаний, который состоит из шести отдельных частей, речь идёт о жизни автора в Казахстане, о становлении его личности, о выборе профессии, рассказывается об истории родного и других сёл, а также г. Кокшетау, где он трудился.

Ещё и о том, как В.Н.Зюзин постепенно пришёл к призванию своей жизни — агрономии. Ею он живёт и сегодня. Находясь в Германии, автор постоянно следит за ходом сельскохозяйственных работ в родном краю, регулярно публикуется в казахстанском журнале «Аграрный сектор».

Василий Никитович, работая двенадцать лет директором совхоза на моей родине, ввёл за этот период различные новшества, улучшающие условия жизни и труда сельчан. Самые значимые из них:

— после трёх лет его руководства совхозом показатели по механизации трудоёмких процессов в животноводстве вышли на первое место среди совхозов Володарского района, во всех отделениях совхоза была освоена двухсменная работа доярок, что позволило значительно сократить их рабочее время и улучшить условия труда;

— после первых пяти лет во всех сёлах отделений совхоза были построены котельные для центрального отопления школ, клубов и нескольких жилых домов, а также общественные бани, летние культурные дойки с закрытыми помещениями, душевые для животноводов;

— по его инициативе в хозяйстве были изготовлены высокоэффективные автоматы по изготовлению резиновых скребков для кормораздатчиков, а также для поделки гвоздей и заклёпок; в животноводстве стали использоваться мобильные запарники концентрированных кормов новой конструкции и клетки для содержания телят;

— показатели по урожайности зерновых культур и кукурузы на силос за несколько лет работы В. Зюзина вышли на первое место среди совхозов Володарского района;

— на центральной усадьбе совхоза, в селе Казанка, построены первая в районе вальцовая мельница и спортзал для рабочей молодёжи;

— в третьем отделении, в селе Всеволодовка, построен двухэтажный клуб на 200 мест, который по оценке областных руководителей стал лучшим в области среди отделенческих домов культуры;

— во всех четырёх сёлах совхоза строились жилые дома по проектам, предназначенным для молодожёнов и многодетных семей, проезжие части большинства улиц были спрофилированы и засыпаны щебёнкой;

— в центре Казанки на тротуарах были уложены бетонные плитки и смонтированы светильники для ночного освещения, а также на части улиц уложен асфальт;

— администрация совхоза постоянно поддерживала инициативу учительского коллектива Казанской средней школы в развитии художественной самодеятельности; благодаря энтузиастам коллектив в районных смотрах неоднократно занимал первые места.

Автор также рассказывает о новом способе снегозадержания методом «ловушек», разработанном и внедрённом им лично. Этот способ заметно увеличивал урожайность сельхозкультур в совхозе и за его пределами.

Разработанный автором метод широко освещался в прессе того времени: было опубликовано множество статей в республиканских, областных и районных изданиях. Например, статья Н. Четвергова о методе эффективного снегозадержания под заголовком «Снег и хлеб» была издана в «Казахстанской правде» 30 декабря 1977 года.

Этой теме была посвящена и главная всесоюзная сельскохозяйственная передача «Сельский час», транслировавшаяся по центральному телевидению СССР.

Об этом событии в истории сельского хозяйства Казахстана писал Н. Н. Латышев, высоко оценивая его значимость: «В середине 70-х годов прошлого века известный казахстанский агроном и руководитель сельхозпроизводства Василий Зюзин предложил новый метод снегозадержания, который позволил получить существенную прибавку урожайности зерновых культур».

Профессиональную деятельность В. Н. Зюзина высоко оценивали в районе, о чем свидетельствуют многочисленные статьи в газетах того времени. Редактор районной газеты «Айыртау» В. Васильев вспоминал: «Его помнят коллеги как грамотного, принципиального агронома и руководителя, сделавшего много для развития сельского хозяйства нашего района».

Один из разделов книги повествует о работе В.Н.Зюзина в Кокшетауском областном управлении сельского хозяйства в должности главного специалиста, а затем начальника отдела земледелия. Особенностью этого периода жизни автора книги было то, что он совмещал исполнение своих служебных обязанностей с исследовательской деятельностью. На основе многолетних наблюдений им было сделаны две разработки, которые впоследствии засвидетельствованы Министерством юстиции Казахстана как его интеллектуальная собственность и признаны научными произведениями.

Научный сотрудник ТОО «Заречный» Акмолинской области Александр Макаров в своей статье «Загадки климата Северного Казахстана» так написал об этом в журнале «Аграрный сектор»: «…При этом В. Н. Зюзину надо отдать должное. Обладающий пытливым умом, рассудительностью и способностями к неординарному анализу, он впервые среди исследователей климата Северного Казахстана установил периодичность и динамику изменения урожайности зерновых культур в зависимости от колебаний климата.

Заслуга Василия Никитовича и в том, что он первым проанализировал обширный материал нескольких районов и областей, интересно и убедительно его интерпретировал для широкой общественности. Безусловно, результат исследований Василия Зюзина пополнит копилку знаний о климате и послужит в будущем для окончательной расшифровки «климатического кода».

Еще можно сказать об авторе этой книги, что он замечательный отец и дед, отличный семьянин, надежный друг. Обо всем этом читатель может узнать, прочитав книгу В.Н.Зюзина «Жизнь прожить — не поле перейти».

Но главную значимость книги определил А.И.Макаров в письме к автору после ознакомления с некоторыми её частями: «… особая благодарность за возможность прочитать Ваши уникальные воспоминания. Уже два дня хожу под впечатлением от прочитанного. В Вашем рассказе заметен философский посыл очень гуманного человека, который пережил нелёгкую, но интересную жизнь и который хорошо знает тяжёлый труд селянина, особенно в периоды исторических перемен.

…Василий Никитович, Ваш писательский труд обязательно должен приобрести форму полноценной книги. И эта книга должна быть в школьной библиотеке села Комаровки, в районной библиотеке этого района, в библиотечном фонде Краеведческого музея в Кокчетаве. Это стоит того! Для меня тоже было честью в своей скромной библиотеке иметь такую книгу.

Должна быть не только преемственность поколений, но и преемственность исторической информации. Вы являетесь прямым потомком первых переселенцев и хранителем памяти той поры, со временем цена Ваших воспоминаний будет только расти».

Г. Забинякова (Леонова)

Родное мое село

Вот моя деревня,

Вот мой дом родной,

Вот качусь я в санках

По горе крутой…

Иван Суриков

Комаровке уже более 100 лет, так как она образовалась в 1908 году. Мой дед по матери, Иван Иванович Фролов, был одним из первых поселенцев села. По его неоднократным рассказам, их переселение произошло в результате реформ Столыпина, который возглавил Российское правительство после революции и повсеместных крестьянских бунтов 1905 года. Пётр Аркадьевич Столыпин организовал на государственном уровне активную агитацию о переселении малоземельных крестьян на льготных условиях из европейской части страны на свободные чернозёмные земли Сибири, которые были богаты ещё и сенокосами, лесами, дичью и так далее. Для проверки достоверности такой агитации в те края предварительно выезжали делегации из авторитетных крестьян. Тем более что ещё до названной реформы самые отчаянные крестьяне самостоятельно переселялись в далёкую Сибирь.

Первое крестьянское село с 1861 года на Кокчетавщине было Кривозёрное (Володарское, затем Саумалколь). Несколько позже заселялись Антоновка, Кирилловка, Казанка (с 1895г.), Всеволодовка (с 1898 г.) и другие. Но ранее, ещё до крестьянских сёл, здесь были из сибирских казаков образованы станицы. Первая военная крепость Кокшетауская была учреждена в 1828 г., затем станицы Щучинская, Зеренда, Арыкбалык, Челкар, Аиртав (с 1848г.) и так далее. Так вот, в одну из делегаций пензенских крестьян в 1906 году входил и мой прадед Иван Денисович Фролов, который, вернувшись из теперешних мест Северного Казахстана, подтвердил на сельском сходе, что те места действительно богаты чернозёмными землями, сенокосными угодьями, строительными лесами и прочей благодатью.

Многие семьи, в том числе и мой дед, решили распродать своё имущество и в 1907 году навсегда переселиться в Западную Сибирь. Надо сказать, что мои предки были не совсем бедные люди, так как у них в частной собственности имелась ветряная мельница, которая приносила, по словам деда, некий доход. Но всё-таки возобладал соблазн заиметь больше земли. Для переезда по железной дороге до Петропавловска за счёт льгот правительства бесплатно выделялся один товарный («телячий») вагон на две семьи переселенцев. Разрешалось взять c собой одну лошадь с телегой, корову с телёнком, свиноматку, трёх овец, неограниченное количество птицы, домашний скарб и необходимые на первый случай в хозяйстве средства. Из Петропавловска переселенцы обозом поехали на юг до села Кирилловка, где ранее уже проживали их родственники, у которых они и пережили зиму 1907—1908 годов.

Получив к весне от властей официальное разрешение на поселение, они прибыли на землю, где теперь находится Комаровка. Расположившись стоянкой конкретно в том месте, где автодорожный въезд со стороны Саумалколя, они построили балаганы и стали ждать землеустроителей от омского генерал-губернатора. Через несколько суток ежедневно к их стоянке стали наезжать верховые казахи и требовать уехать с этого места, так как эти земли принадлежат им. С каждым днём верховых становилось больше, а их требование всё грознее. Землеустроители прибыли только через месяц и, показывая губернаторские документы с гербовой печатью, стали через толмача-переводчика убеждать местных людей в решении заселить крестьянами эту местность. Спор продолжался в течение недели, и с каждым днём казахов становилось меньше. В конце недели спор прекратился, и землеустроители приступили нарезать на приехавших усадьбы и сельские улицы.

Первым поставили символический крест с указанием будущего кладбища, где уже были похоронены два ребёнка, умерших в течение месяца. Затем определили центр села и поставили крест с назначением строительства будущей церкви. Последним делом землеустроители обозначили границы землепользования сельской общины с указанием полей пашни, сенокосов и выгона для скота. Пашню, сенокос и лесные участки наделяли по долям только в соответствии с числом мужских душ в семье. Местоположение наделов определяли по жребию, который повторялся через каждые 5 лет. До сих пор помню, где были некоторые дедовские наделы, и где в лесу находилась его картяжка для изготовления дёгтя. Переселенцы срочно стали заготавливать деловой лес и строить капитальные избы и другие постройки, чтобы к зиме заиметь жильё. Самые расторопные семьи успели ещё и вспахать целинную пашню.

Административные переселенческие органы в те времена, надо признать, грамотно подходили к расположению населённых пунктов. Так, крупные сёла для удобства сообщения между ними и планированию строительства будущих дорожных магистралей располагали относительно по одной линии. К примеру, Комаровку расположили по линии Кокчетав — Еленовка — Антоновка и затем Кривозёрное — Кирилловка — Андреевка, и так далее. Это стало потом большим благом для населения названных и других таких больших сёл. Дороги строили, так сказать, всем миром. В моё время на колхозы и самих колхозников возлагалась на год определённая дорожная повинность. Помнится, как на уроке физики преподаватель сказал, что есть такая новая техника — бульдозер, который один на строительстве дорог заменяет 1000 рабочих, и когда он появился в Комаровке для расширения грейдера, нас всем классам водили смотреть на его работу. По дороге на Саумалколь, несколько дальше кладбища, находится, можно сказать, в натуре музей-история этой дороги: направо сохранилась низкая и совсем заросшая узкая послевоенная, а налево — небольшой участок первоначальной асфальтированной дороги, обе по своему маршруту ещё обходили даже небольшие болота.

Благодаря автодороге сельчане имели возможность отвозить на базары в Володарское и в Кокчетав различную продукцию от своего домашнего хозяйства. На полученные деньги они там же приобретали необходимые промтовары.

Комаровка расположена, конечно же, на красивом месте среди берёзовых перелесков, небольших озерков и болот, заросших камышом и осоковыми травами. Село находится в такой глубокой низменности, что оно даже в ясную погоду не просматривается с самых высоких Аиртауских сопок, хотя все соседние сёла хорошо видны. Надо полагать, что здесь находилась глубокая впадина древнего моря, так как на небольшой глубине во многих местах в селе и её окрестностях расположены залежи белой глины с вкраплинами морских ракушек.

На моей памяти в те времена, когда в сельские магазины ещё не завозили известь, все комаровичи и население соседних сёл заготавливали у нас для побелки белую глину. Случались при этом большие трагедии, когда люди в погоне за качественной глиной сильно углублялись, и происходило обрушение карьера с их гибелью. Был случай, когда погиб мужчина из села Пятилетка, и его тело провозили на телеге мимо школы как раз во время большой перемены, и мы, школьники, в страхе и оцепенении смотрели на эту телегу.

Первые годы наше село называлось Толстовка, потому что на этих землях раньше жил очень толстый богатый казах-бай. Но после того как во время работы на сенокосе у одной молодой матери грудного ребёнка до смерти искусали комары, так как он остался без присмотра и распеленался, село стали называть Комаровка. Имя этого толстого бая мне неизвестно, но имена его трёх сыновей остались в названиях местностей: Баялла, Джиялла и Сиралла. Дед вспоминал, что якобы после смерти отца эти братья делили между собой его наследство следующим образом: коней — табунами, овец — отарами, а деньги — пудовыми мерами.

Комаровка быстро заселялась приезжими крестьянами со многих губерний России. Село особенно бурно развивалось до Гражданской войны, когда численность населения в нём достигала 500 человек. Это было связано ещё и с тем, что, кроме вышеперечисленных льгот, переселенцам уже на месте выделялся на постройку дома и двора бесплатный деловой лес в определённых лимитах, а также денежные средства на покупку коровы, для вспашки целинной пашни и приобретение семенного материала. Даже во время Первой мировой войны продолжалось переселение людей. Так, семья Зюзина Ивана Ивановича, нашего деда по отцовской линии, с моим 7-летним отцом прибыла в Комаровку из села Аршиновка Пензенской губернии уже в 1915 году. Случалось, что поселенцев не устраивали условия жизни в этих краях, и они возвращались на прежние места проживания. Но это была меньшая часть приехавших. Я как-то спросил своего деда, хотел бы он вернуться на родину. Он мне весьма корректно ответил: «Что я там ржаного хлеба не кушал».

По названиям комаровских улиц можно было определить, откуда приезжали переселенцы. Например, одна из улиц называлась Пермятская, надо полагать, что на ней компактно поселялись семьи из Пермской губернии, другая — Черниговская, с домами: Васильченко, Петренко, Кузьменко, Черненко, Герасименко и Романенко, понятно, что они были из Черниговщины. На моей памяти сразу после войны ещё было много улиц, но некоторые из них быстро исчезали, к примеру, Аршинская, Кенащинская и «оторвановка» на Пермятской. Некогда большая улица Черниговская, где жили мои родители, и где я родился, постепенно сокращалась по количеству домов до полного их исчезновения. Намного укоротились такие улицы, как Антоновская, Пермятская и Сельсоветская, на которой, к слову, были по соседству усадьбы моих обоих дедов.

На некоторых улицах стояли большие, высокие и красиво срубленные деревянные дома под тёсом. К примеру, на Черниговской улице находился такой дом бывшего главного сельского богача Свирида, у которого была самая высокая урожайность зерновых культур и, по словам моего деда, нередко достигала 200 пудов с десятины благодаря тому, что он строго придерживался трёхполки, тройки пара, своевременной и качественной обработки земли. Тогда как у других хлебопашцев 100 пудов считалось уже хорошим урожаем. К сожалению, этого прогрессивного земледельца и рачительного хозяина потом раскулачили и с семьёй выслали. Правильней надо квалифицировать такие действия тогдашней власти, в больших случаях, как разорение самых способных и трудолюбивых крестьян. И, более того, отрыв таких людей от земли и высылка их в отдалённые места было ничем иным, как уничтожением лучшего крестьянского генофонда России. Сама же коллективизация в форме колхозов и совхозов, выдуманная в тишине кабинетов большевистскими горе-теоретиками, привела к вековой отсталости в сельском хозяйстве той страны, которая в своё время своими богатейшими природными ресурсами кормила большую часть Европы.

В самом конце Пермятской, в так называемой «оторвановке», на моей памяти был уже пустующий громадный дом семьи Ронженых. На Аршинской стоял также крестовый дом великого сельского оригинала Дмитрия Акимова, по прозвищу «дед Аршинский». Он всё лето ходил в валенках и при ходьбе никогда не подымал ноги, а тащил их волоком по земле, при этом за ним зачастую тянулся шлейф пыли. Когда его спрашивали, почему не подымает ноги при ходьбе, он отвечал, что незачем тратить на это силы. Но в своё время он был весьма предприимчивым хозяином, так как имел собственную маслобойку.

Также стояло много больших домов-пятистенников, например: у Щербининых, Морозовых, Аксентия Петренко, Игната Акимова и других. Как правило, они были с высокими потолками, под которыми нередко подвешивались просторные полати, где хранилась сезонная одежда, а в многодетных семьях на них ночевали дети.

Восхищение вызывало мастерство плотницких артелей, которые могли срубить величественные церкви, высоченные ветряные мельницы и большие дома под осиновым тёсом. Наверное, в настоящее время непросто найти таких талантливых мастеров, которые могут вручную, только с помощью пил и топоров, построить подобные здания.

В каждом доме и даже в любой избе находилась русская печь с большим лежаком наверху, на котором отогревались дети после катания на снежных горках, или взрослые, озябшие на холоде в своей изношенной и многократно заплатанной одежде. Её горячие кирпичи являлись превосходной кварцевой ванной получше всяких песчаных пляжей. А какие в ней выпекались караваи, калачи, разнообразные сдобные каралики и варились незабываемые вкусные щи!

Русская печь заслуживает того, чтобы ей в каком-либо сибирском селе поставить если не бронзовый, то гранитный памятник за спасение бесчисленных людских жизней.

Среди традиционных деревянных домов в 1942 году были построены многочисленные землянки российских немцев, депортированных осенью 1941 года в наши края. Они были на зиму расквартированы в домах сельских старожилов. К нам в родительский дом тогда подселили семью Ивана, младшего Беннера, у которой моя сестра научилась готовить очень вкусные штрудли, и потом ими часто нас кормила.

К сожалению, впоследствии и на сохранившихся улицах среди домов появились многочисленные пустыри. Массовый отъезд людей из села произошёл в начале промышленного строительства, коллективизации, в голодные 1931—1933 годы и сразу после войны, когда молодёжь, в большинстве девушки, сбегали из колхоза в города. Отток населения несколько прекратился только с поднятием целины. На сокращение численности населения влияли бесконечные войны, частые жестокие засухи, приводившие к массовому голоду, и такие идеологические эксперименты властей, как насильственная коллективизация в форме колхозов. Была большая детская смертность. Так, в семье моего деда родилось 12 детей, а выжили только трое: это старший брат матери Степан, парнем мобилизованный в колчаковскую армию, в которой его убили под Курганом, и младший брат Иван, добровольцем ушедший на фронт и восемнадцатилетним юношей погибший во Второй мировой войне, вследствие этого к концу войны осталось у него всего нас трое внуков.

Двухлетним ребёнком не запомнил, как уходил в начале июля в 1941 году на войну мой отец Никита Иванович Зюзин, которого природа, по словам хорошо знавших его односельчан, наградила большим чувством юмора, ещё он был одним из первых трактористов на селе. На его тракторе с железными колёсами на шпорах в войну работала моя кузина Мария Зюзина, а после войны — зять Григорий Лягин. Также не помню моей 34-летней матери Екатерины Ивановны Зюзиной, простудившейся на колхозной работе, и маленькой сестрёнки Анечки, умерших весной 1942 года. В памяти не остался и случай, когда осенью 1942 года была получена так называемая в народе «похоронка», а именно: извещение на имя сестры Татьяны, в котором сообщалось о гибели нашего отца.

Первые жизненные события, сохранившиеся в моей памяти, — это насильственное изъятие остатков зерна и муки в нашей семье. В первой комнате дедовского дома в углу стоял ларь, внутри которого хранились хлебные запасы, и мы с братом ночевали на нём. Однажды ранним утром вошла в дом комиссия, нас, ещё сонных, подняли и стали для нужд фронта выгребать зерно, остатки ещё рекордного урожая 1938 года. Дед умолял этих людей, хотя бы немного оставить для военных сирот, но они забрали всё дочиста. Были случаи, когда у людей отбирали булки прямо из печки, якобы на сухари солдатам.

Помнятся разговоры женщин на посиделках, около которых мы, дети, любили крутиться и с любопытством слушать их воспоминания. Шёл разговор даже о Гражданской войне, когда им было по 14—16 лет. О том, что в нашем селе стоял небольшой колчаковский отряд, а в Кривозёрном (ныне Саумалколь) уже находились красноармейцы. В один день группа красных на конях подъехала к Комаровке и с пулемёта застрочила вверх над домами. Колчаковцы в панике уехали в Антоновку, где квартировал их основной штаб. Красноармейцы промчались по основным улицам и, убедившись в том, что выгнали белых, стали возвращаться к себе, но один хромой колчаковец спрятался во дворе Саженевых и потом из-за угла выстрелил из винтовки в спину командира отряда Володарскому, который по дороге в отряд скончался от раны.

Шёл разговор также о коллективизации, о ликбезе (мероприятии по ликвидации безграмотности) в Комаровке. Особенно много разговоров было о текущей войне, к примеру, что случится, если победит Гитлер. Женщины приходили к выводу, что в таком случае не будет колхозов. Хорошо запомнился митинг около сельсовета в честь победы. Только мне было тогда по-детски совсем непонятно, почему взрослые люди в такой долгожданный и радостный день сильно плакали.

Хорошо помню похороны в феврале 1945 года моей славной бабушки Агафьи Клементьевны Фроловой, когда сельские женщины за ту доброту, которую она сделала при своей жизни, не дали везти её в гробу на конских санях, а понесли на руках по сугробам на кладбище.

Надо признать, что жертвами войны стали не только те, кто в длинном списке фамилий высечены на памятнике в центре села. Они только меньшая часть, а большая — это преждевременно ушедшие из жизни люди, заболевшие в самом селе легко излечимыми болезнями, но умершие от отсутствия медицинской помощи, так как на фронт ушли большинство медработников и лекарственных средств. Наша семья за четыре года войны потеряла пять человек, из них трое раньше времени умерли дома. В других семьях ещё больше таких фактов, особенно у немцев, высланных в наши сёла.

Мы же, малолетние сироты войны, остались живыми, конечно же, благодаря труду дедовской семьи. В годы военного лихолетия, да и нескольких лет после окончания войны, население в сёлах выживало за счёт выращенных овощей и картофеля на своих больших огородах, площадь которых разрешали в тот период иметь для семьи до пятидесяти соток. Трудолюбивая семья моего деда, например, кроме большой площади картофеля, лука, чеснока, гороха, выращивала ещё на довольно-таки значительной части огорода коноплю. После специальной обработки её стеблей, как длительное вымачивание в болотной воде и затем их высушивания, необходимо было за счёт трудоёмкой работы выделить из них пеньку. Прядильное волокно конопли, в первую очередь, шло для изготовления на домашних станках холста и веровины, без которых тогда в сельской жизни нельзя было обойтись. Получая неплохие урожаи на своём огороде, мой 70-летний дед большую часть продукции с него увозил на попутных машинах для продажи на володарском и кокчетавском рынках.

После победы случалось, что многие демобилизованные с войны солдаты шли пешком от села к селу домой. Один из таких солдат попросился к нам в дом, чтобы испечь несколько своих картофелин, и я с большим любопытством наблюдал за ним, замечая, что он был очень голоден, так как не стал дожидаться полной готовности картошки и начал её есть полуиспечённую. Мой дед извинился, что не может предложить ему хлеба. На всю жизнь мне запомнились тогда слова солдата: «Ничего, ничего, скоро станет так много хлеба, что будет ешь — не хочу». Дед ещё долго иронизировал над его словами, приговаривая, что в России ещё не было такого времени, чтобы имелось хлеба «ешь — не хочу». Но, слава богу, вещие слова этого оптимиста-солдата после поднятия целины исполнились, и людям в деревне не приходилось больше есть лепёшки из горькой сурепки, а в городах занимать в хлебных магазинах очереди с двух часов ночи, как нам с сестрой в Караганде в 1954 -1955 годах за покупкой двух булок серого хлеба.

Особенно голодно становилось к весне, когда заканчивались продуктовые зимние запасы. Первым спасением являлся весенний сбор колосков на прошлогодних посевах пшеницы. При первых проталинах дети и женщины, как муравьи, разбегались по полю, зачастую для этого выжженному, и подбирали каждый колосок, потерянный при осенней уборке. Ещё приходилось весной специально перекапывать огороды, чтобы выискать оставшуюся в земле мёрзлую картошку, пюре из которой можно было проглотить только через силу. Потом здорово выручали дикорастущие лук, щавель, чеснок, дудки лесного борщевика. В пищу нередко шли листья лебеды и крапивы. Настоящим деликатесом были жареные на сковородке печерицы (шампиньоны обыкновенные), найденные на перегнойных почвах по пустырям.

Где-то в конце 40-годов колхоз выдавал на трудодни семена сорнополевой сурепки, полученных после очистки зерна, из которых выпекались абсолютно чёрные и сильно горькие лепёшки.

Известно, как тяжело было выполнять натуральные сельхозналоги, возложенные на семьи колхозников по многочисленным статьям. Мне неоднократно приходилось относить домашнее молоко в счёт налога на колхозную молоканку, которая находилась в начале Пермятской улицы. На всю жизнь запомнил случай, когда агент министерства заготовок Константин Спирин за недоимку по налогам конфисковал моего любимого коня. Плача горючими слезами, я бежал через всю Комаровку, умоляя этого жестокого человека, не забирать нашу рабочую лошадь.

В войну и несколько позже наш комаровский колхоз, называемый «им. Комминтерна», держался в основном на женщинах, а летом, в период школьных каникул, ещё и на учениках, в том числе малолетних с 11-12-летнего возраста. Буквально на следующий день после окончания занятий в школе, рано утром, в доме появлялся бригадир полеводческой бригады и требовал от школьника немедленно отправляться на колхозную работу. Так было и со мной в 11 лет, когда бригадир полеводческой бригады №3 Д…, который вначале меня отлупил черенком кнута по спине за то, что я, увидев издали его коня с ходком, спрятался по наказу сестры в бурьяне, где он нашёл меня и увёз в бригаду для безвыездной работы погонщиком на рабочих быках. По субботам нам не разрешали, хотя бы вечером, съездить домой в баню. Но!…Иногда бригадир потихоньку позволял ночью мальчишкам группой верхом на конях съездить в село и наворовать у людей в огородах овощей, в первую очередь, огурцов, луку, моркови и других.

Была и положительная сторона жизни в колхозной бригаде, это, хотя и совсем скромное, но постоянное трёхразовое питание по сравнению с домашним супом из лебеды. Запомнилась бригадная каша с непросеянной мукой из овса, которая с болью проходила в желудок и очень болезненно выходила из детского организма. Жили мы в бригаде в передвижных самодельных деревянных вагонах, вернее сказать, спали в них только ночью вместе со взрослыми парнями и девушками на двухъярусных нарах. Кто постарше — наверху, а мы, пацаны, снизу.

Парни любили над нами малыми частенько устраивать всяческие розыгрыши. Запомнился один самый свирепый, так называемый «велосипед», когда поздно вечером мы, уставшие от работы, крепко засыпали, кто-то из этих оболтусов вставлял клочки газеты между пальцами ног, которые зачастую свисали с нар, и спичкой поджигал газетки. Жертве спросонья только и оставалось по-велосипедному от боли махать ногами. Не помогало мальчишкам, если они ложились лицом к дверям, тогда спящему на голове «копали картошку». От такой жестокой затеи один мальчик на всю жизнь остался с больной головой. Доставалось по ночам от наглецов и девушкам, так что некоторым из них приходилось среди ночи убегать из будки и прятаться до утра в лесу.

Если днём работа была неизнурительная и раньше кончалась, то длинными летними вечерами мы устраивали вокруг костра, на котором в котле варилась каша, различные игры, чаще всего боролись между собой и на того, кто победит, выходил другой желающий. Таким образом, выявлялись между нами самые сильные и ловкие борцы. Помнится, что среди моих сверстников всегда выходил победителем Виктор Кайзер.

Дневная работа состояла из трёх «упряжек»: первая — самая ранняя, ещё до завтрака, вторая — до обеда и третья — после полудённой жары, до вечера. Если в обеденный зной работа затягивалась, то от укусов оводов у быков случался так называемый «бзык», после чего они неудержимо неслись вместе с погонщиками в первое попавшее болото по брюхо в воду. Вначале мне поручалось погонять верхом быков на вспашке паров, потом во время сенокоса подвозить волокушей сено к скирдующим. На следующее лето мне, уже 12-летнему, доверили домой на круглые сутки пару быков с бричкой, на которой я возил женщин и школьников на ручную прополку по зерновым полям, а позже — колхозниц на сенозаготовку. После возвращения поздно вечером домой должен быков выгнать на пастбище, а рано утром пригнать и запрячь в бричку.

Зарплата в колхозе начислялась в виде призрачных трудодней, за которые в ряде лет в конце года не выдавались ни деньги, ни зерно. Почему-то в нашем колхозе очень часто менялись председатели. На мой взгляд, самой колоритной личностью из них был неоднократно избираемый наш дальний родственник Андреан Петрович Колузаев. Говорили, что он и его сестра Анисия, моя крёстная, были одними из первых активных комсомольцев в 20—30 годах, которые вечерами группами ходили по улицам, распевая революционные песни.

Помнится ещё, как по вине семьи лесника Ефрема Лиморенко, горел наш родительский дом, в котором квартировала его семья. Мы, его юные хозяева, втроём прибежали на пожар и потом, обнявшись, неутешно плакали над остатками нашего дома. Впоследствии сельсовет обязал лесника восстановить его. В течение нескольких лет я потом дважды возвращался жить в отчий дом. Первый раз, когда мы отделились от деда, и юная, но самоотверженная 17-летняя сестра Татьяна, отказавшись отдать нас в Казгородской детдом, взяла на себя воспитание двух сорванцов: меня, 7-летнего, и 10-летнего брата. Потом вернулся ещё раз после проживания у дяди Николая Ивановича Зюзина и отъезда сестры и брата в Караганду, когда меня взяли на воспитание мать и сестра зятя Григория, квартировавшие в нём.

Надо заметить, что наша школа, в которой в 1947 году я стал восьмилетним первоклассником, построена ещё до войны и была очень хорошим и красивым зданием под жестяной крышей. Стояла она на высоком фундаменте с просторными и светлыми классами, а её широкий и длинный коридор долгие годы использовался ещё и для показа сельчанам привозного кино из-за отсутствия сельского клуба. Приезд киномехаников в село был большим событием, несмотря на то что послевоенные кинофильмы вначале были неозвученные. Взрослое население приходило в кино со своими скамейками или табуретками, а мы, дети, устраивались, сидя или лёжа перед экраном на полу. Громадный интерес у нас вызывал американский многосерийный фильм «Тарзан». Насмотревшись на Тарзана, я как-то на перемене забрался на высокую школьную крышу и прошёл по всей длине очень острого конька, за что попал в кабинет «на ковёр» к директору.

В 1951 году после окончания 4 класса было, на моё счастье, принято решение образовать в Комаровке семилетнию школу с условием, что к нам должны направляться с 5 по 7 класс все ученики из Кенащей, Пышного и Пятилетки. Директором семилетки стал Пётр Павлович Зикеев, предобрейшей души человек и замечательный педагог, он очень интересно вёл уроки по истории, мог по-отечески погладить по голове, чего нам многим не хватало, или строго и по-командирски сделать справедливое внушение. Ещё он был заядлый охотник. Его отец Павел Зикеев являлся первым в районе (тогда в волости) председателем ЧК и пострадал из-за своей доброты. В 1921 и 1922 годах в наших краях произошло крупное казачье восстание против Советской власти, которое было подавлено красноармейцами. Как мне рассказывали аиртавичи, когда я там агрономил, Павел Зикеев арестовал в Аиртаве большую группу казаков и стал их конвоировать в Кокчетав на военно-полевой суд. Арестованные представляли себе, чем может закончиться для них решение такого суда. По дороге на Челкар, среди сопок в бору, большинство казаков стали убеждать Павла Зикеева, что они якобы не участвовали в восстании, а тех, кто участвовал, они сами готовы здесь же на месте расстрелять, с условием, что он остальных отпустит домой. На свою беду он согласился с таким условием. Потом его же судили за этот самосуд.

За годы военного лихолетья многие ученики не могли ходить в школу, поэтому большинство моих одноклассников были гораздо старше меня. К примеру, Николай Приходченко на семь, Виктор Пфляум из Пятилетки на шесть лет. Так что было от кого нам, малым, получать на переменах пинки и подзатыльники.

Рядом со школой стояли стены разорённой в 30-е годы церкви, в которой мы, школьники, часто на большой перемене устраивали беготню друг за другом. Мой дед в своё время был на общественных началах церковным старостой и во время её разорения сберёг крест с одного из малых куполов, который бережно хранил дома, надеясь на возврат времени, когда в селе всё-таки вновь появится церковь, и собирался вернуть сохранённый крест. Впоследствии он понял, что при его жизни это не произойдёт, и завещал поставить этот крест после смерти на его могилу. Надо полагать, что это теперь единственная сохранившаяся до сего времени дореволюционная вещь в нашем селе.

Конечно же, печально, что с тех лет и до настоящего времени в Комаровке не было построено ни одного красивого и богатого дома, как в старину.

В восточной части села, на выгоне, стояли ещё работающие две ветряные мельницы. Нас, детей, они всегда завораживали своим вращением и шумом огромных крыльев на ветру, и для многих было гордостью, если мельник разрешал помогать ему толкать длинное бревно при изменении направления ветра, чтобы повернуть всю мельницу, которая крепилась на могучем центральном валу. Толстое дерево для него привозили из дальних макинских лесов. Интересно было изучать в ней внутренние вращающиеся механизмы, изготовленные только из дерева. Мне приходилось несколько раз там дежурить в очереди для помола своей пшеницы.

С удивлением вспоминаю, как много было в те времена воды в сельских водоёмах. К примеру, в озере Серкуль можно было тогда не только людям купаться, но и вплавь верхом купать лошадей. На его плёсах между камышами водилось множество водоплавающей дичи, где заядлые охотники за день настреливали до 25 уток.

И ещё, проходя летом мимо усадьбы деда Херсунова, мы подолгу любовались его ягодником: малиной, смородиной, крыжовником, земляникой и их обильным урожаем. К сожалению, это был единственный сад на всё село, но он придал мне ещё большую решимость стать в жизни агрономом.

Хорошо запомнилась весна 1954 года, когда через Комаровку целыми автоколоннами с песнями и красными знамёнами везли добровольцев на целину. Это были очень весёлые ребята, особенно после посещения некоторыми из них нашего сельского магазина. Водочное возлияние делало их ещё веселее. Нам, школьникам, было интересно узнать, кто такие целинники, и мы после занятий наблюдали около магазина, как они на кулаках выясняли между собой взаимоотношения.

Но главное, конечно, было в том, что вместе с целинниками в село пошёл большой поток новых тракторов, автомашин, комбайнов и прочей многочисленной сельскохозяйственной техники. Активно стало развиваться дорожное и сельское строительство. По направлению из институтов и техникумов со всех республик страны на целину посылались: инженеры, агрономы, зоотехники, врачи и учителя. Без преувеличения можно сказать, что с целиной началась в Комаровке новая жизнь.

Но мне пришлось в том же году после окончания семилетки уехать в Караганду, чтобы продолжить учёбу в восьмом классе. Все последующие годы жизни в Казахстане я часто приезжал в своё родное село, но уже только в качестве гостя.

В последних строках моих воспоминаний хочется от всего сердца пожелать моим нынешним землякам всех земных благ, а нашей маленькой, но милой родине Комаровке дальнейшего процветания!

Берлин, 2011 год

Воспоминания о моем детстве, юности и отрочестве

Мне вас не жаль, года весны моей,

Протекшие в мечтах любви напрасной,..

Но где же вы, минуты умиленья,

Младых надежд, сердечной тишины?..

А. С. Пушкин.

Когда трава была высокой

Матушка природа и мои родители 12 июля 1939 года подарили мне главнейшее благо — ЖИЗНЬ на белом свете. Согласно моему свидетельству о рождении и рассказам старших родственников, родился я по церковному календарю в день Святых Петра и Павла, называемый в народе Петров день, а этот период лета ещё и «петровками».

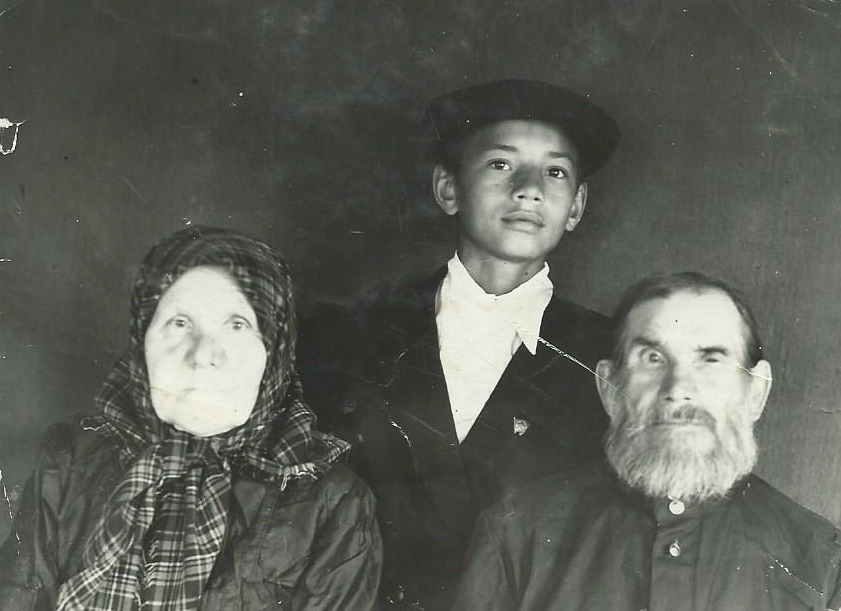

Мать Екатерина Ивановна Зюзина, урождённая Фролова, родилась в Комаровке в 1908 году.

Отец Никита Иванович Зюзин родился в селе Аршиновка Пензенской губернии в 1908 году.

Бабушка по материнской линии, Агафья Климентьевна Фролова, 1875 года рождения.

Дед Иван Иванович Фролов родился 12 июля 1874 году, в селе Денисовка Пензенской губернии.

Бабушка по отцовской линии, Маланья Никитична, место и время рождения неизвестно, умерла в Комаровке в 20-х годах.

Дед Иван Иванович Зюзин родился в Пензенской губернии в селе Аршиновка, год рождения неизвестен, умер в Комаровке в начале 30-х годов.

Так как моё рождение было в Петров день, мать и бабушка дали мне имя Пётр, с чем был не согласен отец и настаивал назвать Василием. Вначале меня в семье звали Петей, но отец через месяц в сельсовете всё-таки зарегистрировал Василием, после чего все так и стали именовать.

Праздник моей жизни начался в красивом месте — в селе Комаровка Аиртауского района Северо-Казахстанской области (с августа 1944 по май 1997 годов Кокчетавская область), в семье трудолюбивых родителей-колхозников. Мать владела мастерством печника, к сожалению, ещё в детстве из-за простуды ушей она имела очень слабый слух. Отец был одним из первых в селе трактористом. Старшие рассказывали много юморных случаев, которые отец очень талантливо придумывал. До меня у родителей уже было двое живых детей — сестра Татьяна с 1929 года и брат Николай с 1936 года. Ещё была Аня с 1928 года, которая умерла ещё в младенчестве. Родительский деревянный дом находился в северной части села, на одной из дальних от центра Черниговской улице.

К сожалению, мой праздник жизни сразу омрачился тем, что правая рука с рождения оказалась нездоровой. Хуже того, когда мне ещё и двух лет не исполнилось, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на СССР, и поэтому в начале июля отца мобилизовали на войну. Вскоре после этого события у нас родилась сестрёнка Аня. В первых числах ноября руководство колхоза обязало мать сложить на животноводческой ферме печь, на той работе она простудилась и заболела воспалением лёгких. Из-за отсутствия необходимых лекарств мать не смогла выздороветь и умерла 11 марта 1942 года. Нас четверых детей взяли на воспитание дед и бабушка по матери. К несчастью, полугодовалая Анечка вскоре тоже заболела и умерла, её хоронили на сороковой поминальный день матери.

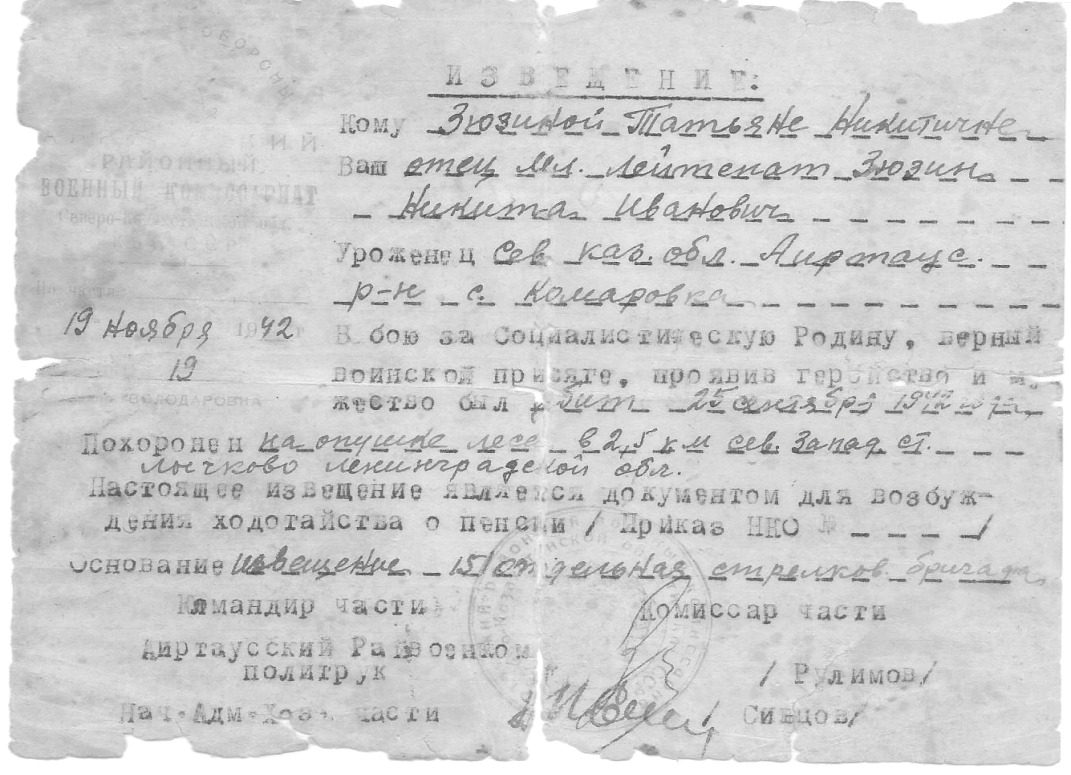

Осенью этого же 1942 года нас опять постигла ещё одна страшная беда: пришла так называемая в народе «похоронка», в которой сообщалось о гибели отца на войне. В извещении на имя сестры Татьяны, которое сохранилось до сего времени у нас, дословно сообщалось следующее: «Ваш отец мл. лейтенант Зюзин Никита Иванович… В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 25 сентября 1942 года. Похоронен на опушке леса в 2,5 км сев-запад. ст. Лычково Ленинградской обл.». Все эти события мне не запомнились, знал их только по рассказам родственников.

Один из первых эпизодов, который запечатлился в моей памяти — это болезнь бабушки, которая часто лежала на кровати. Она подзывала меня к себе, чтобы я с ней посидел, и очень ласково старалась со мной разговаривать. Я с большой охотой соглашался с таким приглашением, так как рядом с ней на табуретке стояла баночка с мёдом, купленным дедом на базаре за немалые деньги. Бабушка, вопреки указаниям деда, тайком от него баловала меня этой необыкновенной сладостью.

В связи с отсутствием зимней одежды и обуви нам, детям, приходилось целыми днями находиться на лежаке русской печи, чтобы не путаться под ногами у старших. Мы с большим нетерпением ждали первых весенних проталин, когда можно было босиком выбегать на долгожданную улицу. Один раз, не дождавшись весны, я поспорил с братом Колей, что босиком по снегу перебегу через улицу в дом родного дяди, где жили наши сверстники, двоюродные братья. Потом деду сказали, каким образом я оказался у родственников. Он с тулупом пришёл за мной и пока нёс на руках домой, всю дорогу очень больно теребил за уши.

Когда же, наконец, наступала весна, нас трудно было заманить в дом. Просто сейчас остаётся удивляться, как наши босые ноги выносили холодную землю, многочисленные болячки от травяных занозок и «цыпок». Запомнились колючие детские штаны и рубашки, сшитые из самотканого холста, изготовленного из волокна конопли, выращенной на своих огородах. Надо сказать, что огороды в военные и послевоенные годы власти разрешали иметь большие, площадью до полгектара. Поэтому трудолюбивые сельчане, к примеру, наш дед, у которого были ещё и коммерческие данные, садили помногу не только картофеля, но и лука, чеснока, подсолнечника, конопли и так далее, с расчётом продажи излишек на рынках Кокчетава и Володарского. Излишками можно только называть, так как многое, например, сливочное масло, яйца, свиное сало и прочее отрывалось от семьи ради покупок промтоваров,

Вокруг наших редких сельских домов и сразу за огородами росло высокое разнотравье, помнится, почти в мой детский рост. Мне приносило большое удовольствие прятаться от домашних в этой траве, выделяя среди неё самые красивые цветы. Утром, сидя или лёжа на земле, я наслаждался пением скворцов, после обеда — высоко в небе волнующими переливчатыми звуками жаворонков и вечером — чарующими трелями соловья. Часами наблюдал за проплывающими по небу облаками, за поведением бабочек, шмелей, жуков, муравьёв и прочими насекомыми. Случалось, что я там засыпал, и только голод или вечерняя прохлада меня могли разбудить. Когда закончилась война на Западе, то целыми эскадрильями боевые самолёты перегоняли на Восток, страна готовилась к войне с Японией. Эти самолёты с жутким рёвом пролетали по небу над моей головой.

Между комаровскими улицами находилось большое пространство, на котором кроме выгона нередко располагались ивовые и берёзовые пролески с кочковатыми болотами. С западной стороны села, близко к огородам, подходили берёзово-осиновые леса, где водилась разная дичь. На больших кустарниках и деревьях гнездились многочисленные сороки и вороны, в некоторых прошлогодних вороньих гнёздах встречались, к нашему удивлению, даже утиные яйца. На болотных кочках было большой удачей найти гнёзда диких уток. Старшие поощряли нас, когда мы добывали и приносили домой разнообразные яйца дичи.

Наверное, всем детям присуще с самого малого возраста познать высоту, стремясь залезть на дерево, как я потом наблюдал уже и за своими детьми. Но у нас в голодные годы это ещё было стимулом заиметь дополнительные продукты. Теперь бы меня никакой силой не заставить съесть сырое яйцо сороки или вороны, а в то военное детство, как только долезешь по дереву до гнезда, тут же начинаешь там наверху разбивать и есть птичьи яйца, кроме совиных, которые противно пахли мышами. На пасху мы любили ходить колядовать по домам и часто в некоторых семьях вместо кренделей или пирожков нам давали варёные яйца от диких птиц.

Слушая пение певчих птиц, я заодно выслеживал гнёзда таких малых пташек, как воробей, соловей, жаворонок, разных видов трясогузок и других. Впоследствии я услышал про себя разговоры на весь наш край села, что у меня, видите ли, имеется коллекция яиц всех видов птиц, обитающих на территории Комаровки. Как всегда слухи бывают преувеличенными, так было и со мной. Но всё-таки штук 6—7 яиц в наборе у меня насчитывалось.

Наш сосед Малыхин дружил с моим дедом и периодически приходил к нам в гости. Он часто брал меня на колени и учил молитвам. Я их быстро запоминал и, когда ему повторял, он мне за каждую молитву давал рубль. Но однажды я соблазнился сладкой репой, росшей на соседских грядках, как-то я тайком залез в их огород и только вырвал первую репу, как Малыхин схватил меня за ухо и повел к деду. После этого случая прекратились мои уроки с молитвами.

Для людей, особенно для детей, характерно стремление узнать, что находится за первым лесом, бугром, болотом и так далее. Вот и меня это очень сильно интриговало. Ближайший от нашего дома был Черепанов лес. Даже сбегать в него одному одолевал страх, так как по частым разговорам старших, за годы войны в лесах развелось много волков, которые каждый вечер или ночью действительно задирали в селе собак, овец, телят, жеребят или даже коров. Да ещё почти каждую ночь слышался за околицей села жутковатый вой сразу нескольких волков, от которого мы, дети, от страха прятались подальше под одеяла и затыкали уши. Вот и наша корова как-то поздно вечером примчалась домой со смертельным рёвом и с выеденным волками боком. Деду тут же пришлось её прирезать и, боясь заразиться бешенством, он на коне волоком отвёз тушу на скотомогильник, опять же на радость волкам.

Всё-таки преодолевая боязнь, мы с братом вначале обследовали соседний лес и посетили все гнёзда на деревьях, а затем уходили несколько дальше, доходя до Белоглинки или до Поликановой картяжки. На следующие годы я уже один, но только с нашей собакой, далеко обходя волчьи норы, облазил сосновый лес и доходил до Качилова болота. Однажды я пошёл за бугор по Лавровской дороге, вдруг моя собачка, по кличке Жулик, стала, повизгивая, настойчиво лезть между моих ног, не давая мне шагать. Удивляясь такому поведению Жулика, я обратил внимание на то, как прижав уши и хвост под себя, он смотрит в сторону соснового леса. Когда я глянул в том же направлении, то увидел, что на нас бежит во всю прыть серый волк. Не успел я испугаться, как волк, обнаружив нас, резко остановился, повернул влево и помчался в Котово болото. Через несколько минут двое охотников вышли из соснового леса от волчьих нор и стали смотреть вслед убегающему волку. После этого у меня пропало желание идти дальше, и я вернулся домой.

Но нашей собачке Жулику, к сожалению, после этого осталось недолго жить. Погубил его уже не волк, а другая собака. Один житель Кенащи имел огромного охотничьей породы волкодава, который якобы даже сам без хозяина убегал на охоту на лис и волков. Добычу домой он приносил на спине. Так вот, однажды этот кенащинский пёс на моих глазах трусцой бежал по нашей улице. Наш Жулик встретил его и стал, гавкая, преследовать. Пришелец несколько раз останавливался, рыча на моего малыша, но Жулик продолжал за ним бежать, стараясь укусить его за длинный хвост. И вот, в один момент волкодав схватил за шею мою собачку и бросил её через свою спину, продолжая потом не спеша бежать дальше по улице. Когда я подошёл к своему другу, он с разорванным горлом и в смертельных конвульсиях лежал на земле. Несколько позже я завёл щенка такой же небольшой породы и масти, назвал его опять же Жуликом, и он пережил в дедовском доме нескольких хозяев.

Моя первая в жизни сельская работа заключалась в сборе картошки, выкопанной сестрой штыковой лопатой. Мы с братом так старались наперегонки собирать клубни, что сестра не успевала выкапывать и всё приговаривала, что с такими братьями не пропадёт в жизни. Наверное, уже на следующий год мне поручали приводить домой телёнка, которого рано утром старшие на длинной верёвке отводили пасти на траву и привязывали к колу. Однажды со мной произошёл ужасный случай, когда я отвязал верёвку с кола, и чтобы уже большенький телёнок не вырвал её с моих рук, что он раньше несколько раз проделывал, я обвязал себя на животе и концом завязал на двойной простой узел. Получилась, конечно же, настоящая петля-удавка. Телёнок, наконец-то, почувствовал свободу и со всем своим телячьим восторгом рванулся бежать во всю свою прыть. Я же не смог удержаться на ногах, и он начал меня волочить по земле, затягивая всё сильнее на груди удавку. Хорошо, что недалеко находилась наша соседка Евдокия Поликанова, которая потом многим рассказывала, как увидела, что телёнок что-то тащит на верёвке, и, присмотревшись, обнаружила ребёнка. Якобы ей было непросто догнать его и освободить меня от удавки, в которой я уже был без сознания. Можно сказать, что эта добрая женщина спасла мою горемычную жизнь.

Некоторые воспоминания нынче вызывают улыбку и даже смех, но в детстве было довольно-таки обидно за некоторые слова про меня. Был случай, когда в Комаровке заработала новая мельница от двигателя внутреннего сгорания на нефти. В селе среди взрослых было много разговоров про эту новость. Поэтому мы с уличными ребятами побежали посмотреть на эту чудную мельницу. Во время этого осмотра один мужчина, показывая на меня рукой, спросил у другого рабочего: «Чей это пацан?» и тот ответил: «Да это беспризорник Никиты Зюзина». Мне стало так обидно за эти слова, что всю дорогу домой плакал. Дома же сквозь слёзы рассказал сестре Татьяне, что меня какой-то дядя обозвал беспризорником, но она, успокаивая меня, стала объяснять, что беспризорник вовсе не обидное слово, а обозначает сироту. Но и сирота для меня также было обидным словом.

Кроме того, из-за моей смуглости и сильного летнего загара, да ещё большой шустрости прилепили мне уличное прозвище Вася-бесёнок. Когда я уже стал школьником, меня частенько и в глаза, и за спиной продолжали дразнить бесом. Особенно до ярости доводило, когда назло мне читали стихи Пушкина:

«Бедный бес

Под кобылу подлез,

Понатужился,

Понапружился…»

По отцовской линии у нас имелась многочисленная родня. Мой отец в семье был младший. Самый старший — дядя Николай с женой Еленой Никитичной, у которых в живых были дети: Мария с 1925 года, Анна с 1928, Валентина с 1934 и Александр с 1936 года. Мне помнится ещё их сын, тоже Вася, который, по рассказам старших, был не только мой тёзка, но и родились мы с ним в один день, он утром, а я в обед, и роженицам якобы приготовили баню сразу на двоих. Но мой кузен-тёзка, к сожалению, умер на четвёртом году жизни. Дальше по старшинству была тётя Степанида с сыном Николаем с 1929 года. А вот тётю Марфу я первый раз увидел, когда уже учился в шестом классе, после её приезда с мужем Михаилом Федотовичем Ситниковым в отпуск из Самарканда. Они вручили мне незабываемый гостинец: в маленьком мешочке было килограмма два очень вкусного кишмиша. Тётя была в Комаровке первый раз замужем за Александром Крутовым, который в конце 20-годов, работая мельником на ветряной мельнице, простудился и в молодом возрасте умер. У них были две дочери, старшая — Матрёна с 1926 года и младшая — Валентина с 1928 года. После смерти мужа в голодные 1931—1933 годы тётя с дочерьми уехала в Среднию Азию и там второй раз вышла замуж за Ситникова, и от него родила Аллу, мою ровесницу. Если у меня хватит времени и терпения, то я позже напишу наше генеалогическое древо с указанием моих многочисленных племянников.

Запомнился один приятный случай, когда кто-то из сельских парней по весне подарил мне целый выводок из 5 или 6 диких гусят. Я с большой любовью за ними ухаживал, поил водой из своего рта, нарывал самую нежную травку из спорыша, в народе называемой травой-муравой, дед мне ещё выделил из домашних запасов семян гороха, которые надо было замачивать и затем разминать. Целыми днями я занимался только гусятами, и они настолько ко мне привыкли, что постоянно гуськом ходили за мной. Если я ложился на траву, то залезали ко мне на живот и кучкой укладывались на нём. Позже мне приходилось водить их поплавать в ближайшее болото, но по первому моему зову «гуль-гуль» они выплывали и бежали ко мне. Когда они подросли, то сильно стали отличаться от домашних гусят своими непривычно длинными ногами. Надо признать, что мне лестно было слышать, как соседи называли их «Васькины гусята».

Ближе к осени они так выросли, что стали пытаться летать, и сестре приходилось постоянно им подрезать крылья. Когда осенью стаи диких гусей с криками пролетали на юг над нашим домом, то мои гусята устремлялись бежать за ними, и тогда дед тайком от меня рано утром их перерубил. Мне ничего не оставалось, как горько поплакать и от жалости к моим питомцам отказаться в знак протеста есть гусятину. Почти такая же история повторилась с дикими гусятами, когда мы втроём с сестрой жили в родительском доме, только без прежней печальной концовки.

Безмерной благодарности заслуживает моя любимая сестра Татьяна. Когда наша мать тяжело заболела, сестре ещё и 13 лет не было. На её детские хрупкие плечи легли все заботы по уходу не только за больной матерью, но и за нами младшими: новорождённой Анечкой, мною двухлетним и пятилетним Колей, да ещё деревенское домашнее хозяйство со скотиной, птицей и так далее. После похорон матери в марте 1942 года, когда дед забрал нас к себе на воспитание, то при больных бабушке и Анечке ей добавился уход за дедом и его домашним хозяйством. Сейчас мне уже немыслимо, смотря на современных 13-летних девочек, представить себе, как могла всё вынести моя трудолюбивая и самоотверженная НЯНЯ, как я её называл до своего 50-летия.

На всю Комаровку славилась добротой моя бабушка Агафья Климентьевна Фролова. Когда её не стало, дед вскоре женился на матери нашего сельского лесника Ефрема Лиморенко. Новая бабушка Аксинья (между собой мы звали её бабкой Лиморенчихой) была родом из челкарских сибирских казаков, весьма требовательная, трудолюбивая и постоянно придерживалась во всём домашнего порядка и чистоты. Татьяне, конечно, стало легче по хозяйству, но, как часто бывает между двумя хозяйками в одном доме, у них пошли вначале мелкие, а затем и крупные конфликты. Дед постоянно становился на сторону своей новой жены, да ещё решил нас с Колей через сельсовет отправить на воспитание в Казгородской детдом. Уже подогнали к дому колхозную подводу, чтобы нас везти в детдом. Татьяна категорически возражала против этого и, помнится, грозилась лечь под ноги коня, но братьев не отдавать от себя. Дед согласился с ней, но решил отделить нас в наш родительский дом. Он выделил нам дойную корову, телёнка, кур и на первый случай часть от имеющихся у него в запасе необходимых нам продуктов. Это событие произошло летом 1946 года.

С той поры детства начались мои ежедневные трудовые обязанности по домашнему хозяйству. Брата забрали на круглые сутки в колхозную бригаду, а Татьяна рано утром и до позднего вечера уходила на колхозную работу и мне оставляла большой перечень всяческих дел по дому. В первую очередь, я должен был для себя готовить еду. Больше всего мне полагалось есть творог с молоком или варить куриные яйца. Но варить было сложнее, так как надо было разводить огонь в печи. Поэтому я стал совмещать с другими заданиями, и старался к приходу сестры испечь пресные лепёшки или сварить затируху. Один раз я решил провести опыт и приготовил себе совмещённое блюдо: добавил в творог с молоком два сырых яйца, размешал и стал эту мешанину есть. Но, увы, блюдо оказалось совсем несъедобным.

Самой сложной для меня работой, помнится, было достать на верёвке ведро с водой из колодца. Несмотря на то что Комаровка находится в большой низменности, воды во всех сельских колодцах набиралось очень мало. Поэтому колодцы копались глубокими и, чтобы достать воду ведром, надо было иметь длинную верёвку. Вот моим семилетним детским рукам и пришлось много помучиться с полным ведром. Воды же в хозяйстве надо было иметь немало, и я на коромысле с двумя вёдрами всё-таки напрактиковался приносить её в достаточном количестве. Ещё было одно неприятное для меня задание — это периодически мазать земляной пол на кухне глинистым раствором со свежим коровяком. К такой работе я никогда не мог нормально относиться.

Самым весёлым и приятным заданием было встречать вечером корову из стада. Мальчишки и девчонки со всего нашего края села приходили заранее до прихода животных, чтобы затевать всяческие игры или просто устраивать беготню друг за другом, особенно мальчишки за девчонками. Самой интересной являлась затея, когда мы в ближайшем перелеске играли в войну и делились на красных и белых или русских и фашистов. Коров же надо было обязательно встретить и пригнать домой, так как практически у всех сельчан огороды были не огорожены, и та скотина, которая не встречалась, тут же устремлялась в ближайшие подсолнухи или капусту. Такое случилось однажды и с моей Жданкой, когда я оставил её около дома, а сам заигрался с друзьями. Корова и была рада пощипать морковь и капусту у соседей. Татьяне они устроили скандал, а мне от сестры было такое наказание, что мало не показалось.

В нашем доме отсутствовал замок для двери, и когда мне надо было надолго уходить из дома, то я входную дверь запирал на внутренний крючок, а сам вылезал через нижнюю часть окна, осторожно выставляя и затем вставляя стекло. Конечно же, вся наша улица знала эту мою детскую хитрость. Доброжелательные деревенские парни часто по ночам, открывая это стекло, накладывали нам на подоконник наворованных в чужих огородах огурцов. Но был случай, когда мой потайной ход использовал другой пацан, Колька Ледяев. Он подкараулил момент, когда я надолго убежал из дома, воровски залез к нам и съел из крынки половину сметаны, которую сестра запрещала мне есть. Вернувшись с работы, Татьяна обнаружила значительную утрату и, не поверив в мою невиновность, хорошенько мне наподдавала. Потом нашлись свидетели, которые видели уличного воришку, когда он вылезал из нашего окна. Впоследствии мы с братом как-то перехватили за огородами любителя чужих продуктов и своими кулаками, да пинками расcчитались с ним за нашу сметану.

Однажды во время хлебоуборки на поле, недалеко от нашей улицы, куда я прибегал покататься на мостике комбайна, комбайнёр подарил мне пойманного им зайчонка. Не жалея моркови с грядки и листьев капусты, я растил его в доме. Зайчонок любил сидеть на подоконнике, наблюдая за улицей. Как-то он выбежал из дома, и я его долго не мог найти, потом мне друзья подсказали, что его поймал наш сосед Петя Морозов и унёс к себе домой. На все мои просьбы о возвращении моего зайчонка Морозов не реагировал. Татьяна была вынуждена обратиться к его матери, после чего мне зайца вернули, но с протёртой до мяса ногой от верёвки, которой сосед его привязывал. Впоследствии заяц всё-таки навсегда убежал от меня. Но зимой один знакомый охотник застрелил в леске за нашим огородом зайца, у которого по кругу на ноге просматривалось место без шерсти, и он догадался, что это был мой воспитанник. Охотник принёс свою добычу нам в подарок, но мы отказались её взять.

Одно время в Комаровке работал медфельдшером мужчина с болезнью лунатика, он часто по ночам ходил в белом нательном белье по улицам. Однажды ночью Татьяна в страхе прибежала в нашу с братом кровать и шёпотом сообщила, что в ворота ломится человек весь в белом. Немного погодя я набрался храбрости, залез на подоконник в сторону наших ворот и застучал своим кулачком по оконной раме, стараясь кричать басом и бранными словами с природной своей картавостью: «Едлит твою мать, уходи отсюда!». Повторяя несколько раз это, я в то же время оглядывался на сестру, которая строго запрещала нам браниться. И этот больной, посматривая на окно, всё-таки ушёл к соседнему дому. Потом сестра с братом долго меня хвалили за храбрость и смеялись, как я с тревогой смотрел на Татьяну, боясь за своё ругательство.

Запомнился ещё следующий случай из детсва. Среди лета надо было припасывать нашу корову в табуне после отёла. Однажды, перегоняя животных через кенащинскую дорогу, пастух заметил, что одна корова провалилась в какой-то старый и заросший густой травой колодец. Когда мы с ним подошли до этой коровы, то она задними ногами и половиной своего туловища находилась в полуобвалившемся колодце и только передними ногами удерживалась от дальнейшего падения вниз. Пастух послал меня на стан ближайшей колхозной бригады, чтобы просить срочную помошь. Бригадир направил со мной мужчину с парой быков, запряжённых в ярмо и с длинной верёвкой. Пострадавшую корову обмотали этой верёвкой и с помощью быков выволокли из колодца.

Впоследсвии, когда из Академии наук Казахстана приезжала комиссия в Кенащи, чтобы выяснить у местных аксакалов, где находился родник, из которого Акан-Серэ поил своего легендарного коня Кулагера, ему показали именно этот заброшенный степной колодец. А ещё несколько позже, когда встал вопрос о переселении кенащинцев на новое место, то выбрали вариант строительсва нового аула рядом с этим колодцем.

Большой материальной поддержкой в нашей жизни являлась выдаваемая государством пенсия за погибшего на войне отца в звании офицера. Пенсия такой категории погибших начислялась в системе военкоматов несколько повышенной и выдавалась в отделениях госбанка. Когда Татьяне ещё не исполнилось 18 лет, пенсию получал дед, который числился нашим опекуном. В связи с тем что сестра после 16 лет не училась в школе, на неё выдавать пенсию прекратили, но нам с братом несколько увеличили размер выплаты на каждого. После того как мы от деда отделились, и сестра стала совершеннолетней, она стала для нас с братом опекуном и сама ежемесячно ездила в Володарское получать в госбанке нашу пенсию.

Первого сентября 1947 года мне надо было пойти в первый класс Комаровской школы. Татьяна для этого события купила первой необходимости школьные принадлежности, сама сшила мне из сатина новые штаны, а из холста рубашку и школьную сумку с длинной лямкой, приготовила в чернильницу-непроливашку из печной чёрной сажи чернила. С радостным настроением мы с братом в сопровождении сестры пришли в школу. Моим первым учителем стал Василий Петрович Шурин, заведующий нашей начальной школы.

C большим любопытством я наблюдал не только за учителем, но и за своими одноклассниками, особенно с других дальних улиц, которых раньше ещё не встречал в селе. В основном это были ученики с Антоновской улицы. Конечно же, интереснее всего было во время перемен, когда можно было побегать и ещё узнавать незнакомых старшеклассников, которых мне показывал брат. Вокруг школы было большое пространство, заросшее высокой зелёной травой, а рядом находился лесок, в котором стояли в ряд очень большие вербы. По всем приметам их когда-то посадили добрые люди, несмотря на то что рядом не было жилых домов. На больших переменах мы любили постоянно залезать на эти деревья одновременно по несколько человек на каждое дерево.

Часто на переменах происходили стычки между мальчишками с разных улиц. Всегда во время драки каждый считал нужным защищать драчуна со своей улицы. Здесь ещё сказывалось деление колхоза на бригады по улицам. Помнится, что к первой полеводческой бригаде относилась Антоновская улица, ко второй — Пермятская и Верхняя, и к третьей — Сельсоветская, Черниговская и совсем маленькие Аршинская и Кенащинская.

Поначалу мне с большим трудом давались чтение и особенно письмо, так как по правилу установлено писать слева направо, и школьные тетради выпускали с расчётом на людей, которые будут писать только правой рукой. Мне же надо было писать левой, и мой кулачок постоянно закрывал место для написания буквы или цифры.

Татьяна очень много помогала мне при выполнении домашних заданий. Скорее всего, благодаря ей мне не пришлось оставаться когда-либо второгодником, что было не редкостью в наше время. С окончанием каждого учебного года несколько моих одноклассников оставались на второй год, а с началом учёбы к нам присоединялись второгодники из старшего класса. Кроме этого, некоторые школьники из-за отсутствия зимней одежды и обуви пропускали годы учёбы. Так было и с моим братом, поэтому я его догнал в третьем классе. В результате таких причин нас с первого класса дошло до выпуска семилетки всего четверо: кроме меня ещё Маруся Буянова, Настя Волобуева и Николай Горбунов. Двоих последних, к большому сожалению, уже нет в живых.

Постоянной проблемой становился голод. Татьяна при получении отцовской пенсии выдавала нам на руки несколько рублей на расходы по нашему усмотрению. Конечно же, мы тогда бежали в наш сельский магазин и покупали пряники или конфеты. Помнится, что на один рубль продавец отсчитывал своими голыми пальцами десять конфет-подушечек, покрытых ржаной мукой, или несколько пряников. По пути из школы домой жили троюродные сёстры моей матери, Колузаевы Анисия, моя крёстная и Евдокия. Это были из-за войны старые девы. Так вот, они часто встречали меня на улице и звали к себе в избу поесть горячих щей или вручали что-либо из своей домашней стряпни. Мне навсегда запомнились их необыкновенно вкусные бублики. Впоследствии я перепробовал много домашней выпечки и магазинных бубликов, но по вкусу они все намного уступали тем, чем угощали меня милая крёстная и её славная сестра тётя Дуняша. Кроме этого, они к каждой зиме вязали мне шерстяные носки и варежки. Большое чувство благодарности к этим добрейшим женщинам всегда остаётся в моей памяти.

Череда моих пристанищ

Семейная жизнь у нас круто изменилась после замужества Татьяны. Наш сосед Григорий Карпович Лягин, года через два после войны с Японией, вернулся домой и вскоре предложил сестре выйти за него замуж. Я хорошо помню их свадьбу. Потом сестра решила уехать в Караганду, а нас с братом оставила жить на зиму у нашего дяди Николая Ивановича Зюзина. Следом за Татьяной уехал в Караганду и Григорий. Мы с братом в тот год учились вместе в третьем классе. Случилось, что к этой зиме у меня не оказалось валенок. Помнится, что до середины декабря я ходил в школу в шахтёрских глубоких галошах из толстой резины. Потом мне из-за них запретили посещать занятия, но я в этих галошах почти каждый день бегал к пимокату, который работал в доме Волобуевых, и умолял его быстрее скатать мне валенки. Когда они были готовы, этот день казался для меня самым счастливым в детстве. Мои одноклассники возвращались в тот момент из школы, когда я с радостью бежал с готовыми валенками. Они с криками: «Ура! Ура!» побежали мне навстречу и начали поздравлять с этим событием.

Весной после учёбы Коля уехал к сестре в Караганду, а мне надо было перейти жить в наш родительский дом, в котором квартировали Мария и Елена, мать и сестра моего зятя Григория.

Последующих два лета я работал в колхозе. В то же время мои сватьи получили разрешение сельсовета переделать свиридовский саманный амбар для своего жилья и забрали меня на зиму с собой. Такого холодного и голодного жилья у меня в жизни потом никогда не было. Но в любом случае я благодарен этим женщинам за то, что они меня содержали.

Первая моя детская любовь к однокласснице возникла скорее всего ещё в третьем классе. Надо признать, что это была многолетняя пламенная, но безответная любовь. Помнится, что на школьных переменах я старался находиться рядом с ней, если она оставалась в классе, выходила в коридор или на улицу, то и мне хотелось следовать за ней. Где-то в шестом классе на уроке литературы было сочинение на тему: «Моя мечта», и я со своей наивностью, стараясь стихами, сочинил следующий эпиграф к нему: «Моя мечта — любить одну, кого любил я много лет…». После проверки тетрадей преподаватель в своём заключении написала, что мне ещё рано про это мечтать. Но, как говорят, сердцу не прикажешь, и эта девчонка мне часто снилась ещё долгие годы.

Однажды, когда я учился в пятом классе и возвращался из школы, дед встретил меня на улице и предложил неделю пожить у него, так как его супруга уехала в гости к сыну в Аиртав. Конечно же, я с радостью согласился. После возвращения бабушки я продолжал жить у них, с тревогой ожидая дальнейших распоряжений. Слава богу, как-то после школы дед даёт мне санки и посылает привезти от Лягиных мои личные вещи. В тот день я стал самым счастливым человеком на свете. Я вихрем мчался до этого амбара и потом назад со своим ветхим барахлом, опять же по той самой дороге, по которой когда-то пришлось мне радостно бежать с новыми валенками.

С того времени почти три года у меня была очень сытая и уютная жизнь. Надо полагать, что благодаря этому я в росте обогнал своих старших братьев и почти всех сверстников. Но за такую обеспеченную жизнь надо было расплачиваться трудом на летних каникулах. Каждую весну дед на Володарском базаре покупал трёхгодовалого бычка, которого я с друзьями обучал работать в рыдванке. После наступления каникул мы с дедом ежедневно, за исключением воскресений, вначале ездили по нашим лесам, заготавливая из сухостойных деревьев дрова на зиму, а потом косили траву на сено. Вот в такие поездки дед мне подолгу рассказывал свои многочисленные жизненные истории, а также про то, что происходило в Комаровке за время её существования.

Он много учил меня во время поездок уму-разуму, да ещё через поговорки народным мудростям. Сейчас я бы сказал, что его девизом в жизни было: «Терпенье и труд всё перетрут». Для меня, между прочим, это тоже стало жизненной установкой. Точно так же, как и следующие поговорки: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», или «Жизнь прожить — не поле перейти».

Каждое лето по воскресеньям к деду приезжал в гости из села Навстречу (Прекрасное) его племянник Павел Обухов. Во время застолья они много времени посвящали воспоминаниям из своей прошлой жизни. Мой дед много раз повторял в конце своего рассказа для меня, откровенно сказать, шокирующий вывод: «Если бы не Империалистическая война, то большевики бы не победили в Гражданскую войну». И таким заключением он завершал почти каждое своё воспоминание.

Однажды преподаватель русского языка принёс в класс книгу писателя Короленко «Без языка» и предложил мне её прочитать. Это была первая книга, прочитанная мною в жизни. После неё я стал систематически и помногу читать художественную литературу. Дед считал, что такие книги меня отвлекают от основной учёбы, и категорически запрещал их читать, особенно после того как однажды, читая книгу «Алитет уходит в горы», я зачитался до того, что упал с табуретки в обморок. Но и после этого я находил всякие уловки и продолжал помногу читать.

Перед Рождеством и Пасхой вечерами в наш дом собирались старики и старухи послушать библию, которую читал наш грамотный сосед Малыхин. В периоды между чтением собравшиеся очень красиво пели молитвы. К сожалению, Малыхин вскоре умер, и некому стало читать библию, тогда дед заставил это делать меня. Содержание библии мне показалось интересным, и я стал её читать с большим удовольствием, хотя текст был напечатан староцерковными буквами. В такие вечера друзья обратили внимание на моё отсутствие на уличных играх и подсмотрели через занавески в окно нашего дома, что я в окружении стариков читаю им библию. На следующий день вся школа уже знала про мои вечерние занятия и мне прилепили ещё одну кличку: «Малыхин».

Запомнились тревожные и затем траурные дни в первых числах марта 1953 года, когда тяжело заболел и умер наш вождь И. В. Сталин. В то время на всю Комаровку был только единственный радиоприёмник на батарейках в красном уголке библиотеки в доме сельсовета. После сообщения о болезни Сталина директор школы П.П.Зикеев каждое утро прослушивал по радио бюллетень о состоянии здоровья Сталина, информировал потом учителей, которые на уроках доводили данные сведения всем школьникам, а мы должны были пересказывать это у себя дома. Пятого марта Пётр Павлович пришёл из сельсовета очень расстроенный. Заходя в каждый класс, он со слезами на глазах сообщал о смерти Сталина, его печальная новость и очень взволнованный голос передавался нам, и мы вместе с ним плакали. Но именно в этот момент в заднем ряду раздался смешок Ивана Зимина, которого рассмешил всеобщий плач. Директор повёл его тут же в свой кабинет «на ковёр». После разоблачения культа личности Сталина оставалось только оценить дальновидность Ивана Зимина.

Для печного отопления нашей школы ежегодно в лесу выделялась деляна для заготовки дров, и нам, старшеклассникам, с преподавателями надлежало с выездом на неделю в первые дни каникул заниматься этой работой. На колхозной машине нас отвозили в лес, где в первый день мы строили себе балаганы для ночёвок и обустраивали другие хозяйственные дела. Вечерами после работы занимались разнообразными играми, хором пели песни или слушали рассказы преподавателей. Для меня эти ежегодные выезды в лес остались незабываемо интересными на всю жизнь.

Большое удовольствие приносили летом походы, вначале со взрослыми, а потом уже только со сверстниками, за дикорастущей ягодой, так называли в Комаровке полевую клубнику, и несколько позже — за лесной вишней. Несмотря на то что такие походы были по указанию старших, так как сахар постоянно был редкостью в торговле, эти ягоды становились в питании источником углеводов, поэтому мы такие распоряжения исполняли с большой готовностью. На многих опушках комаровских лесов полевая клубника встречалась часто, а в некоторые годы её было очень много и нередко она вырастала крупной и сочной. В таких случаях даже дети могли её насобирать полное ведро и оставалось проблемой для нас донести этот урожай домой. А вот расторопные девушки и женщины собирали за один поход даже по два ведра.

Многие комаровские леса богаты дикой вишней. Когда мы были маленькими, нас старшие брали с собой в ближайшие вишнёвые леса, например, в «сосновый», «голошенков» и «баяллинский», а позже, когда сами стали постарше, наши походы были уже в леса за «джияллинским» и «священным» болотами. Нередко мы собирали вишню даже в лесах правее «волчьих ворот», в сторону Аиртава. Большинство принесённых нами ягод хозяйки умело сушили на воздухе и затем хранили в тканевых мешочках до зимы. Позже, в основном по праздникам, готовили из них очень вкусные кисели, компоты и пекли пирожки с ягодной начинкой.

Запомнился приём меня в ряды комсомола. В школьном коридоре в таких случаях выстраивали линейку из всех старшеклассников, и каждый кандидат должен был выйти на два шага вперёд и заслушать мнение о себе. Когда меня назвали, и я с трепетом вышел, то услышал от своего одноклассника из Пятилетки, что из-за своего озорного поведения не могу стать комсомольцем. Я стоял в шоке и ждал, что будет дальше, но меня выручила одноклассница Валя Ющенко, которая стала перечислять мои положительные стороны в поведении. В конечном итоге большинство всё-таки проголосовало за приём меня в ряды комсомола. Забегая вперёд, вспоминаю, когда я стал работать главным агрономом в Комаровском совхозе, а мой критически настроенный одноклассник трудился комбайнёром в Пятилетке, то мне казалось, что он при нашей встрече всегда вёл себя несколько смущённо.

Интересным событием была районная комсомольская конференция зимой 1953—1954 года, на которую меня единственного от школьной организации избрали делегатом. Конференция проходила два дня. Её главным моментом стало избрание первого секретаря райкома комсомола. Ранее возглавляла райком молодая женщина Безгубченко, а некий Петренко рекомендовался обкомом комсомола в качестве нового. Часть местного комсомольского и партийного актива были против присланного из области и смело отстаивали Безгубченко. Помнится, что защиту местной кандидатуры возглавил заврайоно Иван Антонович Трофимов, который потом многие годы работал в этой должности. Дискуссия продолжалась почти целый день. Конечно же, избрали обкомовского кандидата и ничего хорошего из этого не вышло. Позже я узнал, что Петренко вскоре проштрафился, и его с треском освободили от работы.