Бесплатный фрагмент - Жить мудро. 12 путей к ясности

Пролог: Почему мудрость — не про старость, а про выбор

Мне было семнадцать, когда я впервые понял, что мудрость — это не то, что приходит с годами. Она приходит с выбором.

Я стоял на перроне полуразрушенной станции где то под Тверью, держа в руках потрёпанную тетрадь, в которую записывал всё, что казалось важным: цитаты из книг, советы старших, правила выживания в школе, в семье, в собственной голове. Я думал, если собрать достаточно знаний, я стану умным. А если стану умным — всё сложится. Карьера. Отношения. Смысл. Но чем больше я записывал, тем больше путался. Информация не превращалась в понимание. Знания не вели к решению. И тогда я встретил человека, который ничего не записывал.

Ему было за семьдесят. Он продавал на станции чай в глиняных кружках и редкие травы, завёрнутые в восковую бумагу. Никакой рекламы, никакого сайта — только табличка с надписью «Здесь можно подумать». Мы заговорили случайно: я спросил, почему он не уезжает отсюда, ведь место глухое, а он ответил: «Потому что сюда приходят те, кто уже перестал бежать».

Он не давал советов. Не учил. Просто задавал вопросы. «Что ты хочешь сохранить, когда всё остальное исчезнет?» «Если бы ты знал, что ошибаешься, как бы это изменило твои действия сегодня?» «Что делает твою усталость важной?»

Эти вопросы не имели ответов в Google. Их нельзя было скопировать. Их нужно было прожить.

Позже я узнал, что он учился у старых мастеров — не в университетах, а в мастерских, в монастырях без названий, в деревнях, куда не доезжали карты. Он знал, что древние знания — это не набор правил, а система наблюдения. Не доктрина, а диалог с реальностью. И главное в ней — не то, что знаешь, а как применяешь то, что знаешь, когда всё идёт не так.

С тех пор прошло больше десяти лет. Я пробовал многое: работал в корпорациях и на стройках, жил в мегаполисах и в заброшенных домах у леса, строил отношения и разрушал их, искал смысл и терял его снова. Но возвращался всегда к одной мысли: мудрость — это не запас знаний. Это способность оставаться собой в хаосе, не теряя связи с тем, что действительно важно.

Современный мир навязывает нам иллюзию выбора: тысячи курсов, миллион советов, миллиард мнений. Но под этим шумом почти исчезла тишина — то пространство, где рождаются настоящие решения. Мы путаем скорость с эффективностью, громкость — с правдой, активность — с прогрессом. И в этой гонке легко забыть самый простой вопрос: зачем?

Эта книга — не сборник древних текстов и не пересказ вед или дао. Это попытка перевести вечные принципы на язык сегодняшнего дня — без мистики, без пафоса, без обещаний мгновенного успеха. Здесь нет «секретов», которые откроют двери к богатству. Но есть инструменты, проверенные веками, которые помогут вам видеть яснее, действовать спокойнее и жить целостнее.

Все практики, описанные в главах, адаптированы под реальную жизнь: офис, семья, кризисы, одиночество, перегруз. Они не требуют уединения в горах или отказа от технологий. Они работают здесь и сейчас — в метро, на встрече, в переписке, в тишине перед сном.

И да, это книга о процветании. Но не в смысле счёта в банке, а в смысле внутренней полноты: когда вы чувствуете, что ваша жизнь — это не цепь реакций, а последовательность осознанных шагов. Когда вы перестаёте метаться между «надо» и «хочу» и находите третий путь — «это моё».

Древние не стремились быть успешными. Они стремились быть цельными. И в этом — их главный урок для нас.

Эта книга написана для тех, кто устал от поверхностных решений. Для тех, кто чувствует, что за шумом современности скрывается что то более глубокое — и хочет это найти самостоятельно, без посредников. Для тех, кто готов не просто читать, а применять.

Мудрость не даётся. Она выбирается.

Каждый день.

Каждым поступком.

Каждым молчанием.

Глава 1. Видеть целиком — искусство целостного восприятия

1. Лес, дерево и тень под ним

Представьте: вы стоите в лесу. Перед вами — огромное дерево. Его кора шершавая, ветви тянутся к свету, листья шелестят даже без ветра. Вы изучаете его: считаете кольца на срезе упавшего сучка, трогаете мох у основания, замечаете птичье гнездо высоко в кроне. Вы знаете это дерево лучше, чем многие знают своих соседей.

Но если вы не поднимете глаза — вы не увидите, что за деревом начинается обрыв.

Если не обернётесь — не заметите, что сзади вас собирается гроза.

Если не опустите взгляд — не увидите, что под ногами ползёт змея.

Вы знаете дерево. Но не знаете лес.

Это и есть главная ловушка современного мышления: мы научились видеть детали с микроскопической точностью, но разучились видеть контекст. Мы анализируем каждое письмо от начальника, каждую реакцию в переписке, каждый график на бирже — но забываем спросить: «А в каком мире вообще происходят эти события?»

Древние культуры — от китайских даосов до индейцев хопи — никогда не рассматривали предмет отдельно от среды. Для них всё было связано: дыхание человека — с ветром, урожай — с луной, решение — с последствиями для потомков. Это не мистика. Это практическая наблюдательность. Потому что если вы не видите систему, вы не можете в ней эффективно действовать.

Целостное восприятие — это не умение «всё держать в голове». Это умение распознавать уровни реальности и понимать, на каком из них вы сейчас находитесь.

2. Три круга внимания

Во многих традициях — от африканских племён до японских самураев — существовала практика «тройного взгляда». Она не записывалась в книгах, передавалась устно, потому что её суть — в применении, а не в теории.

Суть проста: в любой ситуации выделяйте три круга внимания:

Личный круг — ваше тело, эмоции, мысли, непосредственные действия.

Социальный круг — люди вокруг, их мотивы, отношения, правила игры.

Глобальный круг — обстоятельства, которые вы не контролируете, но которые влияют на всё: экономика, природа, культура, время года, даже погода.

Большинство людей живут только в первом круге. Они реагируют на то, что чувствуют сейчас: обида, тревога, азарт, усталость. Их решения — импульсивны.

Некоторые осваивают второй круг: учатся читать людей, строить стратегии, манипулировать или договариваться. Это уже уровень менеджера, дипломата, партнёра.

Но мудрые — те, кто постоянно сканирует все три круга одновременно.

Пример из жизни:

Вы получаете предложение о работе. Зарплата выше, офис в центре, перспективы роста.

— Личный круг: «Мне нравится. Я чувствую прилив энергии».

— Социальный круг: «Команда дружелюбная, но босс из тех, кто требует полной отдачи».

— Глобальный круг: «Отрасль в упадке. Через два года возможны массовые сокращения. Плюс город, где офис, — в зоне экологического риска».

Если вы смотрите только на первый круг — вы примете предложение.

Если добавите второй — начнёте торговаться.

Но если включите третий — возможно, откажетесь, даже если всё «выглядит выгодно».

Это и есть целостность восприятия: не принимать решение, пока не увидишь все три слоя.

3. Как тренировать «тройной взгляд»

Это не врождённый дар. Это навык. И его можно развить за 21 день.

Практика «Три вопроса утром» (делайте каждый день перед завтраком):

Что я чувствую в теле и уме прямо сейчас? (личный круг)

Кто сегодня повлияет на мои решения? Что им нужно? (социальный круг)

Что происходит «вне меня», что может изменить мои планы? (глобальный круг)

Не нужно писать эссе. Достаточно 30 секунд на каждый вопрос. Главное — привыкнуть задавать их регулярно.

Через неделю вы заметите: вы перестанете реагировать на каждое письмо как на катастрофу. Вы начнёте замечать, что коллега грубит не потому, что вы «недостаточно хороши», а потому что у него сегодня дедлайн по проекту, который никто не обсуждал. Вы увидите, что ваше раздражение — не про ситуацию, а про недосып. А ваша тревога — не про будущее, а про то, что вы игнорируете глобальный круг.

4. Ошибка «карты вместо территории»

Одна из самых опасных иллюзий — думать, что ваше представление о мире есть сам мир.

Философ Альфред Коржибский в 1930 х годах сформулировал: «Карта — не территория».

Ваша карта — это модель: убеждения, опыт, привычки.

Территория — это реальность: живая, хаотичная, постоянно меняющаяся.

Древние мудрецы не строили «идеальных карт». Они учились обновлять карту каждый день. Даосы говорили: «Путь, который можно описать словами, — уже не Путь». Буддисты — «не цепляйся даже за истину, если она перестала быть живой».

В современном мире это означает:

— Не путайте свой план с реальностью.

— Не принимайте чужой опыт за универсальную истину.

— Не верьте своим первым впечатлениям — они часто отражают ваше состояние, а не суть ситуации.

Упражнение «Перерисуй карту»:

Каждый вечер (5 минут) спросите себя:

«Что сегодня опровергло мои ожидания?»

Запишите хотя бы один факт.

Это учит гибкости — ключевому качеству целостного мышления.

5. Целостность в конфликте

Конфликты — лучший тест на целостное восприятие.

Когда вы злитесь на кого то, ваш фокус сужается до одного круга: «Он/она сделал (а) мне больно». Это личный круг. Вы видите только своё страдание.

Но если вы сделаете паузу и спросите:

— Что чувствует другой человек? (социальный круг)

— Какие обстоятельства привели к этому? (глобальный круг)

…вы начнёте видеть не «врага», а человека в системе.

Пример:

Партнёр забыл важную дату.

— Личный круг: «Он меня не ценит».

— Социальный круг: «Он работает 12 часов в сутки последние две недели».

— Глобальный круг: «В его семье никогда не отмечали дни рождения — для него это не символ любви».

Это не оправдание. Это расширение контекста. И в этом расширении рождается выбор: вы можете обижаться — или поговорить. Вы можете требовать — или предложить новый ритуал, который будет значим для вас обоих.

Целостное восприятие не делает вас «мягким». Оно делает вас стратегом.

6. Бизнес и целостность: почему проваливаются стартапы

Большинство стартапов падают не из за плохой идеи. Они падают потому, что основатели видят только один круг.

— Они верят в продукт (личный круг: «Я в него вложил душу!»).

— Они нанимают друзей (социальный круг: «Мы же команда!»).

— Но игнорируют глобальный круг: рынок насыщен, тренды сменились, законодательство изменилось.

Древние торговцы Китая и Аравии перед сделкой всегда спрашивали:

«Что движет ветром сегодня?»

Это был метафорический вопрос о внешних силах: политика, погода, настроения на рынках.

Современный эквивалент:

— Не запускайте продукт, пока не изучите не только конкурентов, но и культурные сдвиги.

— Не стройте команду только по навыкам — смотрите на эмоциональную совместимость.

— Не инвестируйте в рост, пока не проверите устойчивость системы.

Целостность в бизнесе — это не про «холистический подход». Это про выживание.

7. Ловушка «полезной информации»

Мы живём в эпоху информационного перенасыщения. Каждый день нам предлагают:

— 10 привычек успешных людей

— 7 ошибок в переговорах

— 5 шагов к идеальному телу

Но вся эта информация — фрагменты. Кусочки карты без территории.

И чем больше их собираешь, тем больше путаешься.

Древние знания не давали списков. Они давали принципы.

Принцип целостности — один из главных.

Вместо того чтобы искать «лучший метод», спросите:

«Какой уровень реальности я сейчас игнорирую?»

— Если вы худеете, но не спите — вы игнорируете личный круг (тело требует восстановления).

— Если строите отношения, но не говорите о деньгах — игнорируете социальный круг (финансы — часть договора).

— Если планируете карьеру в IT, но не замечаете, как меняется законодательство — игнорируете глобальный круг.

Информация становится мудростью только тогда, когда встроена в систему.

8. Практика недели: «Круги внимания»

Вот простой, но мощный инструмент на 7 дней:

Каждый вечер выделяйте 5 минут.

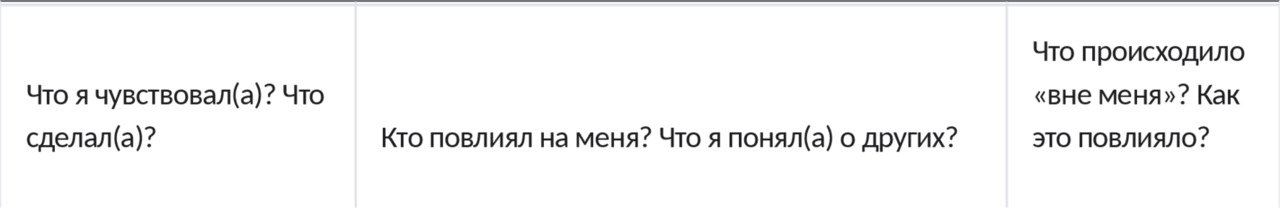

Возьмите лист и разделите его на три колонки:

Не анализируйте. Просто фиксируйте.

Через неделю вы увидите паттерны:

— Возможно, вы постоянно игнорируете усталость (личный круг).

— Или недооцениваете влияние коллег (социальный).

— Или не замечаете, как сезонность влияет на ваше настроение (глобальный).

Это не дневник. Это радар.

9. Почему это работает в XXI веке

Мир стал сложнее, но законы восприятия остались прежними.

Технологии ускорили всё, но не отменили необходимость паузы для целостного взгляда.

Целостное восприятие — это антидот против тревоги, выгорания, импульсивных решений.

Оно не требует медитаций по два часа в день.

Оно требует дисциплины внимания.

И самое главное: оно возвращает вам агентность.

Вы перестаёте быть жертвой обстоятельств.

Вы становитесь наблюдателем, который видит игру целиком — и может сделать ход, который другие не замечают.

10. Заключение: зрелость — это ширина взгляда

Мудрость начинается не с ответов.

Она начинается с расширения вопроса.

Когда вы спрашиваете не «Что делать?», а

— «Что я не вижу?»

— «Кто ещё в этой истории?»

— «Какие силы работают за кулисами?»

…вы выходите за пределы реакции.

Вы входите в пространство осознанного выбора.

Дерево важно. Но лес — решает всё.

Научитесь видеть и то, и другое.

И тогда даже в хаосе вы найдёте путь.

Целостное восприятие — это не философия, а практический навык видеть три уровня реальности: личный, социальный, глобальный. Его можно развить через ежедневную практику «трёх кругов внимания». Это снижает тревогу, повышает эффективность решений и возвращает контроль над жизнью.

Глава 2. Тишина как ресурс

1. Шум, который вы принимаете за жизнь

Вы замечали, как редко бывает по настоящему тихо?

Даже ночью в городе — гул дорог, работа вентиляции, звук шагов за стеной.

В деревне — вой ветра, лай собак, скрип половиц.

В голове — внутренний монолог: «надо ответить», «я забыл (а)», «что подумают?», «когда уже…»

Мы привыкли считать этот фон нормой. Мы даже боимся настоящей тишины. Включаем подкаст, пока едем в метро. Ставим музыку, пока готовим ужин. Листаем ленту, пока ждём кофе. Даже в одиночестве мы не одни — нас сопровождает поток информации, уведомлений, внутренних диалогов.

Но древние культуры знали: тишина — не пустота. Это пространство, в котором рождается ясность.

В японской эстетике есть понятие ма — интервал между звуками, пауза между действиями, пустое место на картине. Именно ма придаёт смысл звуку, движению, образу. Без паузы музыка — просто шум. Без пустоты форма теряет очертания. Без тишины мышление — просто реакция.

Сегодня тишина стала дефицитом. А значит — ценным ресурсом.

2. Почему «быть занятым» — не то же самое, что «быть эффективным»

Мы гордимся занятостью.

«Я весь в делах», «не успеваю», «работаю на износ» — звучит как знак статуса.

Но на деле это часто маскировка под отсутствие стратегии.

Занятость — это активность без осознанности.

Эффективность — это действие, рождённое из тишины.

Древние монахи, мастера боевых искусств, советники императоров — все они практиковали ритуалы тишины. Не ради уединения, а ради точности. Самурай перед боем сидел в молчании. Китайский чиновник перед решением — пил чай в одиночестве. Индийский йог — начинал день с часа без речи.

Они знали: если не дать уму осесть, как грязь в воде, любое решение будет мутным.

Современный аналог?

— Перед важным разговором — 5 минут без телефона.

— Перед отправкой письма — перечитать его через 10 минут молчания.

— Перед покупкой — подождать сутки, не обсуждая, не гугля, не спрашивая.

Это не медитация. Это практическая гигиена внимания.

3. Тишина как фильтр

В потоке информации невозможно отличить важное от срочного.

Тишина — это фильтр, который отсеивает шум.

Представьте: вы получаете 50 сообщений в день.

Без паузы вы реагируете на каждое:

— Коллега пишет «срочно» — вы бросаете всё.

— Друг делится новостью — вы включаетесь в обсуждение.

— Новостной сайт пугает заголовком — вы тратите час на чтение.

Но если вы вводите правило: «никаких реакций в первые 30 минут после пробуждения», вы меняете игру.

За эти 30 минут вы:

— Осознаёте своё состояние (усталость? тревога? ясность?).

— Определяете, что вы хотите от дня, а не что от вас хотят другие.

— Даёте мозгу перейти из режима «реакции» в режим «намерения».

Это маленькая тишина. Но она даёт огромную власть.

4. Метод «Молчаливого дня» (адаптированный)

Во многих традициях существовали дни полного молчания: у буддистов — как практика осознанности, у христианских отшельников — как путь к внутреннему слушанию, у индейцев — как ритуал очищения перед охотой или советом.

Но вам не нужно уходить в монастырь.

Достаточно одного дня в месяц без добровольного шума.

Правила «Молчаливого дня» (без религиозного контекста):

Не включайте фоновую музыку, подкасты, радио.

Даже на кухне. Даже в дороге. Пусть будет тишина.

Не начинайте разговоры.

Отвечайте, если к вам обращаются, но не инициируйте общение.

Не читайте новости, ленты, чужие мнения.

Только книги или записи, сделанные вами ранее.

Не записывайте мысли сразу.

Дайте им «прожиться». Если идея важна — она останется к вечеру.

Этот день — не про аскезу. Он про восстановление внутреннего слуха.

Что происходит на таком дне?

— Вы замечаете, как много вы говорите «просто чтобы заполнить паузу».

— Вы видите, как часто реагируете на чужие эмоции, а не на свои.

— Вы слышите собственные мысли — не как шум, а как голос.

Многие после первого «Молчаливого дня» говорят: «Я впервые за годы почувствовал (а), что у меня есть внутреннее пространство».

5. Тишина в принятии решений

Самые важные решения нельзя принимать в состоянии возбуждения.

Эмоции — не враги. Но они — как волны.

Если вы решаете, стоя на гребне волны, вы видите только воду.

Если вы ждёте, пока волна уляжется, вы видите берег.

Древние советники говорили: «Не решай, пока сердце не станет зеркалом».

Зеркало не искажает. Оно просто отражает.

Как создать такое состояние сегодня?

Практика «Пауза перед решением»:

Определите порог: какие решения требуют паузы?

(Например: больше 10 000 рублей, конфликт с близким, смена работы.)

Введите правило: минимум 12 часов тишины между импульсом и действием.

— Никаких обсуждений.

— Никаких поисков в интернете.

— Только наблюдение за своим состоянием.

Через 12 часов спросите:

— «Это моё желание или реакция на страх/обиду/жадность?»

— «Что я вижу теперь, чего не видел (а) вчера?»

Этот метод спасает от:

— Импульсивных покупок

— Резких слов, которые нельзя вернуть

— Соглашений, которые вы потом будете ненавидеть

6. Тишина как форма уважения

Мы часто путаем «слушание» с «ожиданием своей очереди говорить».

Настоящее слушание — это молчание с вниманием.

В африканских племенах существовал обычай: после того как человек заканчивает речь, все молчат столько, сколько нужно, чтобы «слова упали на землю». Только потом кто то отвечает.

Это не этикет. Это понимание: слова нуждаются в пространстве, чтобы раскрыться.

Попробуйте в следующем разговоре:

— После фразы собеседника сделайте паузу в 3 секунды.

— Не думайте, что сказать. Просто почувствуйте, что осталось в воздухе.

Вы удивитесь, сколько нового появляется в этих трёх секундах.

Иногда человек добавляет главное.

Иногда вы понимаете, что он сказал одно, а имел в виду другое.

Иногда вы чувствуете: он не готов говорить — и ваша задача не давить, а дать время.

Тишина — это не пассивность. Это активное присутствие.

7. Как создать «островки тишины» в городе

Вы не обязаны жить в горах, чтобы иметь тишину.

Достаточно научиться создавать её искусственно.

Практические способы:

Утренний коридор: первые 20 минут после пробуждения — без экранов, без разговоров. Только вы, чай и окно.

Тишина в транспорте: откажитесь от наушников в метро или автобусе. Посмотрите на мир. Послушайте себя.

Обед в одиночестве: хотя бы раз в неделю ешьте без телефона, без коллег, без фона.

Вечерний ритуал: 10 минут перед сном в полной тишине. Не анализируйте день. Просто дышите.

Эти «островки» — как оазисы в пустыне шума.

Они не требуют времени. Они требуют намерения.

8. Тишина и творчество

Все великие идеи рождаются не в потоке, а в паузе.

Бетховен гулял часами в полном молчании.

Да Винчи смотрел на облака, ничего не делая.

Мария Кюри вела лабораторные записи в тишине, даже когда коллеги шутили рядом.

Почему? Потому что творчество — это не генерация, а приём.

Вы не «придумываете» идею. Вы позволяете ей прийти.

Современная культура превратила творчество в производство:

— «Пиши каждый день по 1000 слов!»

— «Публикуй контент ежедневно!»

— «Будь в потоке!»

Но без тишины поток — это просто шум.

Если вы пишете, рисуете, проектируете, управляете — введите правило: 30 минут тишины перед началом работы.

Не планируйте. Не вдохновляйтесь. Просто будьте.

Идеи придут. Они всегда приходят — если есть пространство.

9. Тишина как защита

В мире, где все кричат, молчание — это щит.

Когда вас провоцируют, обвиняют, давят — ваша первая реакция: ответить.

Но древние дипломаты знали: молчание дезориентирует агрессора.

Почему? Потому что агрессия живёт на реакции.

Если вы не даёте реакции — энергия возвращается к тому, кто её послал.

Попробуйте в следующий раз:

— Когда вас обрывают, перебивают, обвиняют — просто замолчите.

— Не отводите взгляд. Не уходите. Просто молчите.

— Подождите 5–7 секунд.

Часто этого достаточно, чтобы другой человек:

— Понизил тон

— Уточнил свою мысль

— Или даже извинился

Тишина — это не слабость. Это стратегическая позиция.

10. Практика недели: «Тишина по расписанию»

Вот простой план на 7 дней:

День 1–2: Утро — 10 минут без экранов и разговоров.

День 3–4: Вечер — 10 минут перед сном в тишине (без мыслей о завтрашнем дне).

День 5–6: Один приём пищи в полной тишине (без телефона, без фона).

День 7: «Мини Молчаливый день» — 3 часа без добровольного шума (выберите время, когда вы дома одни).

Цель — не «расслабиться», а почувствовать разницу между шумом и тишиной.

Многие к концу недели говорят: «Я не знал (а), что так устал (а) от фона».

11. Почему это важно именно сейчас

Мы живём в эпоху кризиса внимания.

Среднее время концентрации сократилось до 8 секунд (меньше, чем у золотой рыбки).

Мы переключаемся каждые 40 секунд.

Мы путаем многозадачность с продуктивностью.

Но мозг не создан для постоянного шума.

Он создан для ритма: действие — пауза — осмысление — действие.

Тишина — это не роскошь. Это биологическая необходимость.

Без неё:

— Снижается иммунитет

— Растёт тревожность

— Ухудшается память

— Пропадает способность к глубоким отношениям

Вернуть тишину — значит вернуть себе человеческий масштаб.

12. Заключение: тишина — это не отсутствие звука. Это присутствие себя

Вы не обязаны становиться монахом.

Но вы можете научиться владеть паузой.

Потому что в паузе:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.