Бесплатный фрагмент - Женщины цезарей

Предисловие

Древняя история — это история мужская, в которой появляются лишь редкие женские фигуры. Однако есть одно исключение: столетие между смертью Цезаря и смертью Нерона, когда среди великих мира сего, державших в своих руках судьбы Римской империи, числились и некоторые женщины.

Это необычное появление женщин в столь мужской истории несколько вскружило голову античной историографии, которая в их присутствии с ещё большей, чем обычно, разнузданностью пустилась выдумывать басни. Тацит, Светоний и Дион Кассий поведали нам не историю тех времён, а роман в ярких красках, который долгое время справедливо был золотой жилой для драматургов и хореографов, а ныне с тем же успехом эксплуатируется мастерами нового, так называемого немого, искусства. Но, несмотря на то что этот роман много веков служит сырьём для всех искусств, он груб, неправдоподобен и непоследователен. Истина гораздо более романична и трагична, чем легенда, рассказанная античными писателями.

Я кратко и сжато изложил здесь результаты моих исследований, предпринятых для отыскания этой истины, не задерживаясь на критических дискуссиях. Читатель, который доверяет мне, доберётся до цели — до истины — быстрее и почти прямым путём. Читатель же недоверчивый, подозрительно требующий от современного историка тех гарантий, от которых он любезно освобождает историков древних, будет привередничать, если не выказывать откровенное недоверие. Как ему угодно, да и беда невелика, ибо он всё равно никогда не доберётся до цели. Умы, отупевшие от современного философствования или критиканства — двух разных, но одинаково опасных болезней, — более не способны интуитивно постигать и чувствовать истину истории, ибо они утратили чувство исторической правды; а когда это чувство угасло, никакая аргументация не может его восполнить.

Пусть же поймёт эту небольшую книгу тот, кто может. Она несёт новое свидетельство простой истины, которой наше время противится именно потому, что нуждается в ней. Сегодня нет такого выскочки от политики и бизнеса, который не считал бы, что обладает врождённым гением повелевать и творческой силой устанавливать порядок; власть, кажется, стала Эльдорадо для профессиональных революционеров, а дисциплина — грубым алиби для самой разнузданной тирании. Эта же книга, напротив, показывает, что основание нового принципа власти — это геркулесов подвиг, с которым не справится даже древний правящий класс, овеянный славой, если у него не хватит мужества и самоотречения принести себя в полную жертву. Когда власть — дело серьёзное, тот, кто ею обладает, становится её первой жертвой; когда же тот, кто ею обладает, эксплуатирует её и наслаждается ею, тогда власть — это обман.

Это правило не знает исключений. И эта история женщин Цезарей — одно из самых трагических тому доказательств.

Г. Ф.

Флоренция, 1 марта 1925 г.

1. Женщина в Древнем Риме

I

«Многие вещи, считающиеся у греков недозволенными и неприличными, — пишет Корнелий Непот, — разрешены нашими обычаями. Найдётся ли римлянин, который постыдится привести жену на пир вне дома? Разве хозяйка дома не появляется во всех семьях в передних комнатах, куда допускаются посторонние? В Греции — нет. Женщина не принимает приглашений вне круга родственников и уединённо пребывает во внутренней части дома, называемой Гинекеем, куда имеют доступ лишь самые близкие».

Этот отрывок, один из самых важных в посредственном произведении, которое и поныне мучает учеников начальных классов латыни, — это окошко, через которое мы можем заглянуть внутрь греческого и римского дома и увидеть, в чём они различались. Рим был среди древних обществ тем, где, по крайней мере в высших классах, женщина пользовалась наибольшей свободой и автономией и в большей степени равнялась мужчине как соратница, на которую возложены иные обязанности, а не подчинялась ему как рабыня, предназначенная для его удовольствия и выгоды. Учение, бывшее в большой моде ещё тридцать лет назад, будто воинственные народы приковывают женщину к дому, опровергается историей Рима. Даже если в истории Рима и было время, когда женщина была вечной подопечной, подчинённой власти мужчины от колыбели до могилы — мужа, если не отца, опекуна, если не отца или мужа, — то сколь древним и далёким было это время! Когда Рим был величайшим государством Средиземноморья (и особенно в последнее столетие республики), женщина, за немногими и незначительными ограничениями, скорее формальными, чем сущностными, уже обрела юридическую и имущественную независимость — необходимую предпосылку морального и социального равенства. Что касается брака, то супруги могли выбирать между двумя весьма различными правовыми режимами: брак con manus, более древняя форма, в которой всё имущество жены переходило в собственность мужа, так что женщина не могла ничем владеть; и брак senza manus, более поздний, который передавал мужу в собственность только приданое, оставляя женщине всё прочее имущество, которым она владела или могла приобрести. Поскольку известно, что, за исключением некоторых случаев и по особым причинам, во всех аристократических семьях по общему согласию браки в последнее столетие республики заключались senza manus, замужние женщины в богатых классах имели собственное имущество, которым могли распоряжаться по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь. В ту же эпоху это право, обходным путём юридических фикций, завоевали и незамужние женщины, которые, согласно древним законам, должны были всю жизнь оставаться под опекой, либо выбранной отцом в завещании, либо назначенной законом, если отец её не выбирал. Чтобы освободить и этих женщин, сначала был придуман tutor optivus, позволявший отцу вместо назначения опекуна дочери по завещанию оставить ей свободу самой выбирать опекуна, будь то один общий опекун или несколько опекунов для разных дел; а также менять опекуна столько раз, сколько она пожелает. Чтобы дать женщине возможность по своему усмотрению менять законного опекуна, если отец не назначил его в завещании, был изобретён tutor cessicius, то есть было разрешено уступать законную опеку. Но если все ограничения, налагаемые на свободу незамужней женщины институтом опеки, отпадали, одно ограничение продолжало существовать: незамужняя женщина не могла составлять завещание. И для этого нашлись средства, будь то фиктивные браки или изобретение tutor fiduciarius. Женщина, не заключая брака, подчинялась посредством coëmptio власти (manus) доверенного лица с условием, что coëmptionator её эмансипирует.

Словом, как в браке, так и вне его, к концу республики почти не осталось юридического неравенства между мужчиной и женщиной, а следовательно, и неравенства морального и социального. Римляне никогда не думали, что между mundus muliebris и мужским полом необходимо рыть рвы, возводить стены, проводить непреодолимые границы, видимые или невидимые. Они никогда не хотели, например, отделять женщин от мужчин глубоким рвом невежества. Долгое время дамы римской аристократии были малообразованны, но лишь потому, что и мужчины в то время с недоверием относились к книгам, если это не были счётные книги. Когда эллинская литература, наука и философия были допущены в знатные римские дома как желанные и приятные гости, ни тирания, ни эгоизм, ни предрассудки мужчин не пытались отнять у женщин радость, утешение или свет, которые могли проистекать из этих занятий. Помимо танцев и пения, которые были обычными предметами для женщин, мы знаем, что в последние два столетия республики многие дамы римской аристократии были знакомы с греческим, читали поэтов и историков, и даже — да простит им Бог — поверхностно увлекались философией, читая книги или общаясь со знаменитыми философами Востока. В доме женщина была госпожой, наравне с мужем; отрывок из Корнелия Непота доказывает, что она не была затворницей, как гречанка, но принимала и общалась с друзьями мужа, сопровождала его на праздники и пиры в дружеские дома, хотя на пирах она не могла, подобно мужчине, возлежать, а должна была ради большей скромности сидеть; наконец, она не была, как гречанка, узницей в стенах дома. Она могла свободно выходить, хотя и рекомендовалось выходить, по возможности, в носилках; её никогда не исключали из театров, хотя римское правительство долгое время стремилось сдерживать страсть к зрелищам; она могла посещать общественные места и обращаться непосредственно к магистратам… До нас дошли сведения о немалом числе собраний и демонстраций, устраиваемых богатейшими дамами Рима, все вместе, на Форуме или в других общественных местах, чтобы добиться от магистратов законов или иных распоряжений: достаточно вспомнить знаменитую демонстрацию, о которой говорит Ливий (34 1 и сл.), в 195 году до н. э., с требованием отменить закон Оппия против роскоши. Что ещё? У нас есть основания полагать, что уже при республике в Риме существовал своего рода женский клуб, так называемый conventus matronarum, объединявший дам из самых знатных семей города. И несомненно, что правительство не раз в минуты опасности официально обращалось к знатным дамам Рима с просьбой помочь Республике, собирая золото и серебро или испрашивая благосклонность богов торжественными религиозными церемониями…

Поэтому понятно, что во все времена в Риме, в аристократических семьях, были женщины, страстно любившие политику. Благосостояние знатных римских семей, их слава, могущество, богатство зависели от перипетий политики и войны; главы этих семейств все были сенаторами, магистратами, дипломатами, воинами: чем умнее, образованнее и преданнее была жена, тем меньше она могла оставаться в стороне от событий мира и войны, с которыми была связана судьба семьи, а нередко и жизнь мужа!

II

«Но значит ли это, — спросит в этот момент читатель, — что современная семья является точной копией античной? Вернулись ли мы долгим путём туда, куда пришли наши далёкие предки?»

Нет. Если современная и римская семьи в чём-то схожи, то в другом они весьма различаются. Если римлянин предоставлял женщине юридическую и имущественную независимость, если он не мешал ей учиться и не торговался с ней за ту свободу, без которой человек не может жить и для себя, он, однако, никогда не признавал, как это более или менее открыто признаёт современная цивилизация, что целью и смыслом брака является личное счастье двух супругов или их личное нравственное возвышение в согласии характеров и устремлений. Цель брака была, так сказать, внешней по отношению к нему. Чуждая мистических порывов, как и невосприимчивая ко всем внушениям философского духа, по крайней мере в действии; стремящаяся лишь к увеличению и укреплению Государства, которым она владела, римская аристократия никогда не рассматривала семью и брак, как не рассматривала религию и право, иначе как органы Государства и инструменты господства; средства для приумножения могущества знатных семей, для скрепления, через родство, великих родов Рима, уже связанных политическими интересами. По этой причине, если римлянин и предоставил столько свободы и признал столько прав за женщиной, он никогда не думал, что в знатной семье женщина может претендовать на право выбора мужа, и это право он ограничил даже для юноши, по крайней мере в его первом браке. Выбор принадлежал отцам, которые обычно обручали своих детей ещё в детстве. Две дружественные семьи, чьи главы вместе совещались в Сенате или выступали на Форуме, или боролись на комициях, и чьи дети весело резвились вместе в обычных забавах своего возраста, однажды решали, что этот мальчик и эта девочка, поженившись через десять или двенадцать лет, могли бы ещё больше укрепить их дружбу. И вот двое детей были обручены и воспитывались с мыслью, что однажды, как можно скорее, они станут мужем и женой. Свадьба праздновалась под покровительством Государственного Интереса. И этот Государственный Интерес, посредник браков, среди инструментов которого числились и свадебные факелы, всем казался мудрым общественным провидением; никому не приходило в голову, что он совершает жестокое насилие над свободой, чувством, сердцем мужчины и женщины, когда мудро заботился о том, чтобы Государство было хорошо управляемо, уничтожая этими браками семена раздора, которые так легко приживаются в аристократиях и постепенно разрушают их, подобно тем растениям, что, никем не посеянные, растут на старых стенах.

В этом причина, по которой обо всех великих римских деятелях известно, сколько у них было жён и из какой семьи. Брак римского сенатора был публичным актом, и актом важным; потому что молодой человек или даже зрелый мужчина, породнившись с определёнными семьями, как бы женился и на их ответственности, и на их политических интересах. Это было особенно верно в последнее столетие республики, со времён Гракхов, когда римская аристократия, по причинам, изложенным мною в «Величии и падении Рима», раскололась на две враждующие фракции, одна из которых пыталась настроить против другой интересы, амбиции и алчность средних классов и народа. Обе партии стремились укрепиться за счёт браков; и эти браки следовали за перипетиями политической борьбы, обагрявшей Рим кровью. История Юлия Цезаря и его браков даёт нам тому любопытнейшее доказательство. Первопричина того, что Юлий Цезарь стал наследником и продолжателем дела Гракхов, главой фракции, которая вела от Гракхов своё происхождение и свои права, кроется не в его амбициях, не в его темпераменте и уж тем более не в его убеждениях, а в его родстве с Марием. Его тётя вышла замуж за Гая Мария, скромного обанкротившегося публикана, который, подавшись в политику, стал первым полководцем своего времени, был избран консулом шесть раз, победил Югурту, истребил кимвров и тевтонов. Homo novus, ставший знаменитым и богатым, попытался облагородиться браком в глазах древней аристократии, гордившейся своими предками, и нашёл себе жену в знатнейшей, но обедневшей и пришедшей в упадок патрицианской семье. Но когда разразилась революция и Марий встал во главе фракции, происходившей от Гракхов, а эта фракция была побеждена Суллой, фракция старой аристократии, победившая с Суллой, не простила Юлиям того, что они породнились с её злейшим врагом, подозревала их, смотрела косо и преследовала всех; в том числе и молодого Цезаря, который не нёс ответственности за дела и деяния дяди, ибо был ещё мальчиком, когда бушевала война между Суллой и Марием.

Этим объясняется, что первая жена Цезаря, Коссуция, была дочерью всадника и публикана. Для семьи столь древней знатности, к тому же патрицианской, этот брак был немногим лучше, чем унижение; но около 80 года до н. э., в самый разгар ярости победившей сулланской фракции, какая сенаторская семья отдала бы свою дочь племяннику Мария? Однако Коссуция умерла через несколько лет после свадьбы, и Цезарь заключил второй брак, сильно отличавшийся от первого, ибо он женился ни много ни мало на племяннице Суллы, Помпее, породнившись с семьями, которые были сердцем сулланской фракции. Что же произошло, и как племянник Мария, чудом избежавший меча Суллы, мог в 68 году жениться на его племяннице? В те годы город, потрясённый столькими раздорами, постепенно успокоился; и, забыв самые кровавые воспоминания о гражданских войнах, вновь начал восхищаться в Марие непобедимым мечом и щитом Рима, героем, сокрушившим кимвров и тевтонов! Быть племянником Мария вновь стало почётным званием, после того как много лет это было клеймом позора. Но и это затишье длилось недолго, ибо обе фракции после короткого перемирия возобновили войну. И при первой же возможности Цезарь разводится с Помпеей, чтобы жениться на Кальпурнии, дочери Луция Кальпурния Пизона, консула 58 года, влиятельнейшего сенатора в его фракции.

Как и Цезарь, все деятели его времени женятся, разводятся, снова женятся в зависимости от того, куда дует ветер на Форуме, на комициях, в Сенате. Когда политические соображения отсутствуют, есть соображения денежные. Женщина могла помочь политической карьере, либо хорошо управляя домом мужа, либо внося свой вклад в расходы приданым или собственным состоянием. Пение, танцы, греческий, поэзия, философия, политика не освобождали римлянку высокого происхождения от обязанности знать все искусства хорошей хозяйки, и особенно прядение и ткачество. Lanam fecit. Поскольку многочисленные стада, принадлежавшие аристократии, могли снабжать каждую семью шерстью, необходимой для того, чтобы одеть всех, от господ до рабов, если materfamilias была искусна в ремёслах Арахны и умела заставить работать дома небольшую мастерскую рабынь-прядильщиц и ткачих, предотвращая кражи и ленивое безделье, она могла обеспечить всю семью одеждой без огромных затрат, необходимых для покупки тканей у торговца; значительная экономия во времена, когда денег было так мало, и все семьи старались тратить их как можно меньше. Таким образом, у materfamilias в каждом доме была, как мы бы сегодня сказали, промышленная задача, ибо она одевала всю семью; и в зависимости от того, как она справлялась с этой обязанностью, она могла приносить пользу или вред общему интересу.

Ещё большее значение имели приданое и парафернальное имущество. Римлянам не только казалось мудрым и похвальным, когда член знати искал в жёны богатую женщину, чтобы её состояние послужило его политической карьере, но они считали, что нет большей чести и более завидной удачи для богатой женщины, чем быть взятой в жёны с этой целью выдающимся мужчиной. Требовалась лишь добропорядочность женщины; и даже в этом вопросе, кажется, в определённые времена иногда закрывали глаза, по крайней мере, если правда, что Сулла восстановил состояние семьи благодаря наследству одной гречанки, которая, право же, не заработала огромное состояние, оставленное ему, библейским потом своего лица. Но это может быть и злой навет врагов. В любом случае, каково бы ни было мнение порядочных людей на этот счёт, Цицерон и его жизнь нам это демонстрируют.

Родившись в семье всадников из Арпина, весьма уважаемой и образованной, но не очень богатой, Цицерон смог сделать то, что сделал, потому что женился на Теренции, которая, если и не была богатейшей, была богаче его и помогла ему своим состоянием жить в Риме и пробивать себе дорогу. После долгой и довольно счастливой совместной жизни, насколько можно судить, Цицерон и Теренция, уже в старости, в 46 году до н. э. поссорились и развелись, по не вполне ясным причинам; кажется, потому что Теренция во время гражданских войн отказалась помогать Цицерону своими деньгами в том объёме, в каком он хотел; то есть потому, что в том испытании она не захотела рисковать всем своим состоянием ради шаткой политической фортуны мужа. Но развод, обязав Цицерона вернуть приданое, поставил его в тяжёлое положение, и как же он из него вышел? Другим браком, женившись в 63 года на Публилии, богатейшей семнадцатилетней девушке, чьим опекуном, к тому же, он был, и чьё состояние должно было вновь поправить расстроенное состояние великого оратора!

III

Был ли римский брак варварской торговлей женской плотью, осуществляемой безжалостным и жестоким Государственным Интересом? Было бы ошибкой полагать, что римляне не испытывали самых нежных и сладких чувств человеческого сердца. Писем Цицерона было бы достаточно, чтобы доказать нам, как нежно умели любить и римляне своих жён и детей. Однако самых нежных и сладких личных привязанностей, которые литература, музыка, религия, философия, обычаи в наше время лелеяли, ласкали, обожествляли как высшие смыслы жизни, римляне остерегались, считая, что они слишком легко могут стать опасными для процветания и блага Государства. Хотим ли мы поэтому осудить их как варваров? Не будем забывать о различии времён, которое столь велико. Доверие, которым современные люди щедро наделяют любовь, её конечную прозорливость, её благотворную силу над делами мира; право, порождённое этим доверием, выбирать для совместной жизни человека другого пола, к которому каждого из нас влечёт более сильное личное притяжение, — это цветы, распустившиеся на вершине древа современного индивидуализма. Бесчисленные удобства, которыми мы сегодня наслаждаемся благодаря труду, культуре, богатствам, накопленным из века в век, позволяют нам ослабить суровую дисциплину, которой должны были подчиняться времена и народы, вынужденные вести более суровую жизнь. Хотя нам этот обычай и кажется жестоким и варварским, несомненно, что почти все великие народы прошлого и большинство современных народов, живущих вне нашей цивилизации, понимали и практиковали брак не как право чувства, а как долг разума, для исполнения которого молодые должны полагаться на мудрость старых, а те, в свою очередь, должны иметь в виду не удовлетворение страсти, обычно тем более мимолётной, чем более она пылкая, а рассчитанное равновесие качеств, способностей, средств.

Принципы, регулировавшие римский брак, могут показаться нам противоречащими человеческой природе, но на самом деле это те принципы, к которым прибегали все народы, не желавшие доверять страсти, изменчивой, как море, задачу основания семей во времена, когда семья была гораздо более важным органом социального устройства, чем сегодня, поскольку она совмещала в себе многие задачи — воспитание, производство, управление, — ныне разделённые между другими институтами. Однако и разум не совершенен: у него тоже есть свои слабости, как и у страсти; и тот брачный Государственный Интерес, которому женщины должны были приносить в жертву как плотские аппетиты, так и порывы сердца, также был полон опасностей и неудобств, которые следует знать, если хочешь понять трагическую историю женщин Цезарей. Первым неудобством была скороспелость браков, ибо мужчины в возрасте от 18 до 20 лет, а женщины — от 13 до 15 лет почти всегда были женаты. Это неудобство заложено в самой природе браков, устраиваемых родителями по своему усмотрению; ибо было бы слишком трудно навязать детям волю стариков в деле, где страсти так легко воспламеняются, если бы ждали возраста, когда страсти наиболее пылки, а воля уже достаточно сильна. Сразу после детства мужчина и женщина более послушны. Но сколько опасностей в этих ранних браках, в обществе, где замужняя женщина приобретала значительную свободу, могла общаться с мужчинами, посещать театры и общественные собрания, сталкиваться со всеми искушениями, соблазнами и иллюзиями жизни!

Другим, и не менее серьёзным, неудобством была лёгкость разводов. Поскольку для римской знати брак был политическим, римляне не могли допустить, чтобы он был нерасторжимым, и оставляли за мужчиной право расторгать его по своему усмотрению, даже если жена была невиновна ни в чём, просто потому, что этот брак более не соответствовал его политическим интересам, причём делалось это быстро, без формальностей; достаточно было простого письма! Но и это не всё: опасаясь, что у молодых любовь может возобладать над разумом, закон предоставлял отцу право требовать развода для невестки от имени сына; так что отец мог заключать и расторгать браки своих сыновей, как считал нужным или удобным, не обращая внимания на их волю. Таким образом, женщина, если в доме она и была равна мужчине и пользовалась большим уважением, никогда не была уверена в будущем; ни привязанность мужа, ни добродетель, ни богатство, ни блеск имени не гарантировали ей, что она закончит свои дни в доме, в который вошла юной новобрачной, ибо в любой день роковая политика могла, не скажу изгнать, но вежливо попросить её покинуть дом, где родились её дети. Одного письма было достаточно, чтобы расторгнуть брак! Так что, особенно во времена Цезаря, которые были как никогда нестабильны, дамы аристократии, сменившие трёх или четырёх мужей, были не редкостью, и не по легкомыслию или капризу, а потому что их отцы, их братья, а иногда даже их сыновья в определённые моменты просили, умоляли или заставляли их вступать в определённые браки, которые должны были служить их партийным целям!

Но легко понять, как эта непрочность отбивала охоту к добродетелям, которые являются основой семьи, и, наоборот, поощряла легкомыслие, расточительность, неверность. Таким образом, свобода, предоставленная римлянами женщине, должна была быть гораздо опаснее, чем даже большая свобода, которой пользуются женщины в нашей цивилизации сегодня, потому что у неё не было тех сдержек и противовесов, которые есть у свободы в нашем мире: свободного выбора, более зрелого возраста вступления в брак, нерасторжимости брака или множества различных условий, поставленных для развода. Словом, в римской семье было противоречие, которое нужно хорошо понять, если хочешь понять историю великих дам имперской эпохи. Рим хотел, чтобы женщина в браке была послушным инструментом интересов семьи и Государства; но при этом не хотел подчинять её деспотизму обычаев, закона и воли мужчины, как это делали все другие государства, требовавшие от женщины полного самоотречения; вместо этого он предоставил женщине, если не всю, то значительную часть той свободы, которую без особого риска могли позволить себе цивилизации, где женщина живёт не только для семьи, для Государства, для рода, но и немного для себя… Словом, Рим не хотел обращаться с женщиной так, как это делал греческий и азиатский мир, но при этом не отказался требовать от неё того же полного самопожертвования ради общественного блага, полного забвения своих устремлений и страстей в пользу общего интереса.

Это противоречие объясняет нам тот глубокий, упорный, вековой пуританизм высшего римского общества, который является ключом ко всей истории республики, без которого ничего не понять. Пуританизм как раз и должен был примирить это противоречие. Как восточный мир, запирая женщину в доме и невежестве, пугая её угрозами и наказаниями, так и Рим пытался навязать самоотречение, внушая ей через воспитание, религию и общественное мнение идею, что женщина должна быть благочестивой, целомудренной, верной, скромной, преданной мужу и детям; что роскошь, расточительность, распутство — это ужасные пороки, чей позор непоправимо унижает то лучшее и чистейшее, что есть в женщине. Что такое пуританизм, если не непобедимый ужас перед определёнными пороками и удовольствиями, которые не могут быть преследуемы слишком суровыми уголовными санкциями, воспитанный настойчивым усилием внушения? В Риме это была узда и противовес свободе женщины, которые должны были предотвращать наиболее лёгкие злоупотребления этой свободой, и в особенности расточительность и распутство.

Римский пуританизм был, таким образом, делом серьёзным, важным и ужасным; настолько важным и ужасным, что он мог стать исторической сценой, на которой разыгралась та жестокая трагедия, о которой нам предстоит рассказать. Это было первое и суровое лекарство от недуга, который мучил все цивилизации: неразрешимой проблемы женщины и её свободы. Проблемы более серьёзной, более трудной, более сложной, чем полагают феминисты, мужчины и женщины, ныне расплодившиеся в условиях моральной анархии и огромного материального процветания нового времени. Проблемы, которая заключается главным образом в том, что если лишать женщину свободы, подчинять её тираническому режиму, чтобы заставить её жить для рода, а не для себя, — это дело жестокое, трудное, несправедливое, то женщина, когда ей предоставляют свободу жить для себя одной, удовлетворять свои страсти, легко злоупотребляет ею больше, чем мужчина, и с большим всеобщим ущербом, чем мужчина, забывает о своих обязанностях перед родом. И злоупотребляет она ею легче по двум причинам: потому что её власть над мужчиной гораздо больше, чем власть мужчины над ней; и потому что в богатых классах она более свободна от многих обязанностей, которые связывают и, следовательно, сдерживают мужчину. Сколь бы велика ни была свобода, которой пользуется мужчина, и сколь бы велик ни был его эгоизм, мужчина всегда вынужден, в определённой мере, сдерживать свои эгоистические инстинкты необходимостью сохранять, приумножать, защищать от соперников имущество, положение, власть, имя, славу. Женщина же, если она освобождена от семейных обязанностей, если она получает право жить для своего удовольствия и своей красоты, если общественное мнение, запрещающее ей под страхом позора распутство, ослабевает, и распутство вместо позора приносит ей славу, богатство, поклонение; какая узда сможет удержать в ней слепые аппетиты и жестокость эгоизма, которые скрыты в каждой человеческой душе?

Вот почему женщина, которая во времена строгой дисциплины является одной из самых стойких скрепляющих сил нации, во времена анархии и беспорядка, напротив, становится самой активной разрушительной силой через губительную роскошь, распутство, добровольное бесплодие. Найти равновесие между естественным стремлением к свободе, которое, в конечном счёте, есть не что иное, как потребность в личном счастье, живая и глубокая в сердце женщины, как и в сердце мужчины, и высшей необходимостью дисциплины, без которой род, Государство, семьи находятся в опасности, если не погибают вовсе, — это одна из величайших задач всех эпох и всех цивилизаций. И эта задача, в экзальтации богатства и власти, рассматривается современным духом с тем легкомыслием и дилетантизмом, которые сегодня портят и запутывают все великие проблемы эстетики, философии, политики, морали. Мы живём посреди того, что можно было бы назвать Сатурналиями мировой истории, в чьём шуме мы более не слышим трагизма жизни. Эта краткая история женщин Цезарей воскресит перед глазами современников одну из тех трагедий, посреди чьих тёмных угроз жили наши предки, закаляя в них свои души.

2. Ливия

I

В 38 году до н. э. самый молодой из triumviri reipublicae constituendae, соратник Марка Антония и Марка Эмилия Лепида в военной диктатуре, установленной после смерти Цезаря, Гай Юлий Цезарь Октавиан, срочно запросил у коллегии понтификов, которая была высшей религиозной властью республики, может ли беременная женщина развестись и снова выйти замуж до родов. Коллегия понтификов ответила, что не может, если зачатие ещё сомнительно; если же оно несомненно, то препятствий нет. После чего в несколько дней молодой триумвир — ему тогда было 25 лет — развёлся со Скрибонией и женился на Ливии, молодой даме 19 лет, которая как раз находилась в том положении, о котором вопрошали мудрость понтификов, и которая, чтобы выйти за него замуж, развелась с Тиберием Клавдием Нероном. Хотя великие люди Рима были скоры в этих делах, два развода и новый брак были совершены даже быстрее обычного: Тиберий Клавдий Нерон не только любезно уступил молодую и прекрасную жену, но и назначил ей, для нового брака, приданое, словно был её отцом, и присутствовал на свадебном пиру; Ливия сразу же перешла в дом нового мужа, где три месяца спустя родила сына, которого назвали Друзом Клавдием Нероном и которого Октавиан велел отнести в дом первого мужа, как нечто ему не принадлежащее.

Подобные нравы показались бы нам сегодня проявлением распущенности и сводничества. Однако в Риме никто бы не удивился этим разводам и этим бракам, потому что все привыкли видеть, как таким образом заключаются и расторгаются браки великих людей, если бы не та чрезвычайная спешка, из-за которой не захотели или не смогли дождаться, пока Ливия родит сына от первого мужа, и пришлось беспокоить коллегию понтификов, чтобы получить довольно софистическое разрешение. По какой причине этот брак был заключён так поспешно и, по-видимому, с общего согласия всех? Почему все, не только Ливия или Октавиан, но и Тиберий Клавдий Нерон, кажутся такими нетерпеливыми, чтобы всё было поскорее завершено? Легенда, почти во всех своих пунктах враждебная, которая вот уже двадцать веков преследует семью Августа, описала этот брак как акт насилия и едва ли не похищение со стороны распутного и порочного триумвира. Менее злонамеренные историки, среди которых и автор этих строк в своей «Величии и падении Рима», предположили в этой спешке взрыв любви к прекрасной Ливии, охвативший молодого триумвира.

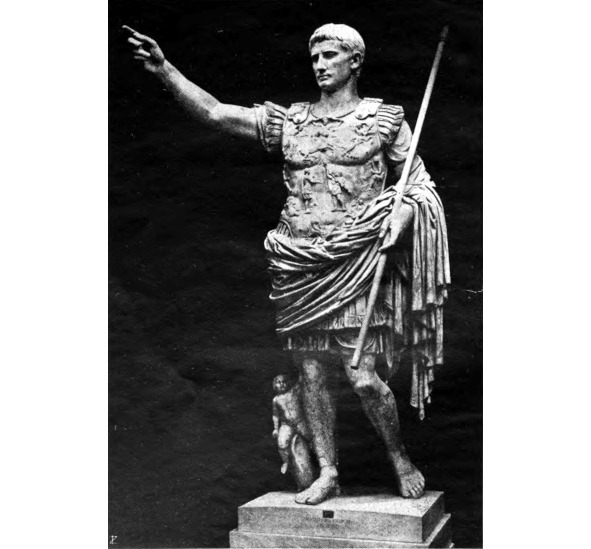

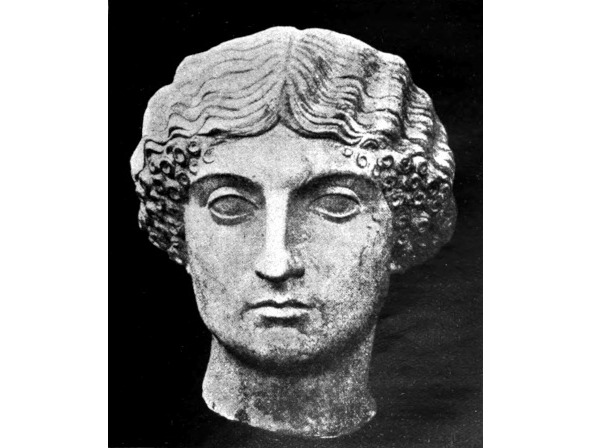

Но более долгое размышление убедило меня, что у этого знаменитого брака есть другое объяснение, возможно, менее поэтическое, но более римское. Кем были Ливия и Октавиан по отношению друг к другу в те бурные годы, когда славная республика хрипела на земле, полузадушенная военной диктатурой, которая свергла её и схватила за горло? Ливия была не только прекрасной женщиной, как свидетельствуют её портреты, но и принадлежала к двум древнейшим и знатнейшим родам римской знати, ибо её отец, Марк Ливий Друз Клавдиан, проскрибированный триумвирами в 43 году и покончивший с собой после Филипп, был не кем иным, как Клавдием, усыновлённым Ливием Друзом. Потомок Аппия Слепого, знаменитого цензора и, возможно, самого прославленного исторического деятеля древней республики; родившийся в семье, где дед, прадед, прапрадед были консулами, и не меньшее число консулов и цензоров могли похвастаться боковые ветви, а сестра его деда была женой Тиберия Гракха, а двоюродная сестра его отца вышла замуж за Лукулла, завоевателя Азии, он вошёл через усыновление в семью Ливиев Друзов, которая насчитывала восемь консульств, две цензуры, три триумфа, одну диктатуру. Словом, он принадлежал по рождению и по усыновлению к двум из тех древних аристократических семей, которые народ никогда не переставал почитать, даже среди самых ужасных революций, как полубожественные, и с чьей историей переплеталась вся история республики. Не менее знатен был и первый муж Ливии, который с такой поспешностью уступил её, ибо он происходил от другого сына Аппия Слепого. Ливия была, таким образом, женским воплощением великой римской аристократии, её славы и её традиций.

Кем же был Октавиан? Новоиспечённым дворянчиком. Его дед был богатым ростовщиком из Веллетри; и первым в семье его отец, с богатствами ростовщика, сумел тайно пробраться в римскую знать, женившись на сестре Цезаря, войдя в сенат, став претором; но он умер ещё молодым. Октавиан был, таким образом, потомком, как мы бы сегодня сказали, богатых буржуа, недавно получивших дворянство; и хотя, усыновив его в завещании, Цезарь дал ему древнее патрицианское имя, его скромное происхождение и ремесло деда были известны всем в Риме. В государстве, где, даже после стольких революций, знать древнего происхождения всё ещё почиталась народом как самое законное и наименее оспариваемое право на власть, это тёмное происхождение было опасно, особенно для диктатора, который был посредственным полководцем, не совершил ни одного славного военного подвига и до тех пор мог похвастаться лишь интригами, вероломством, насилием и грабежами гражданских войн.

Рассматривая эти различия, мы можем объяснить, почему будущий Август был так нетерпелив жениться на Ливии в 38 году до н. э., не предполагая, что любовь сделала своё очередное дело. Времена были бурные; молодой триумвир, которого необъяснимый каприз судьбы в 20 лет сделал участником революционной диктатуры, был самым слабым из трёх соратников; по возрасту, по недостатку опыта, по отсутствию престижа и, наконец, по тёмному происхождению. Антоний, который провёл столько войн, с Цезарем и в одиночку, который принадлежал к семье древней и подлинной знати, который был гораздо более почитаем и любим солдатами, был гораздо могущественнее его. Женясь на Ливии, Октавиан входил, пусть и окольным путём и как полу-незваный гость, в старую аристократию, которой одной народ по-настоящему признавал право занимать высшие должности республики; и тем самым он несколько узаконивал свою чрезвычайную власть, точно так же, как древний корсиканский офицер, ставший императором Франции, пытался узаконить свою судьбу, женившись на дочери настоящего императора. И поскольку дама, принадлежавшая к одной из этих знатных семей, была готова выйти за него замуж, не стоило терять времени: времена и судьба могли измениться…

Но если эти мотивы могли побудить будущего Августа ускорить свадьбу, то как и по каким причинам согласилась Ливия, в столь бурные времена, когда судьба будущего Августа была ещё так неопределённа? Отрывок из Веллея (2, 94) заставляет думать, что тот, кто придумал и устроил этот брак, был именно… первый муж Ливии. Веллей был другом, доверенным лицом, тем, кого сегодня назвали бы адъютантом Тиберия. Он, следовательно, мог узнать этот семейный секрет от Тиберия, который, в свою очередь, должен был узнать от матери, как был устроен этот знаменитый брак. Поэтому свидетельство Веллея весьма авторитетно. Поскольку великие люди Рима не только не чурались, но считали своим долгом использовать женщин, в законных формах брака, для управления государством, совсем не неправдоподобно, что Тиберий Клавдий Нерон, полагая, что революция уже победила, подумал, что древняя знать должна примириться с ней, и устроил этот брак, чтобы подготовить примирение. Уже немолодой, уставший, лишённый власти и разочарованный гражданскими войнами, болезненный (он умер вскоре после этого), Нерон, знавший, кем была Ливия, возможно, подумал, что такая красивая и умная женщина не принесёт пользы в его доме, в то время как, будучи женой самого молодого, самого слабого, самого податливого из триумвиров… Если Веллей прав, Тиберий Клавдий Нерон был тем неизвестным политиком, который сумел вовремя использовать небольшое средство, принёсшее большие плоды. С Ливией, вошедшей в дом Октавиана, древняя римская знать накинула на шею самого молодого из вождей революции одну из самых сладких и лёгких цепей, которые труднее всего разорвать или стряхнуть: руки красивой и умной женщины.

II

И Ливия не обманула надежд своих, ибо более полувека она была в доме своего нового мужа скромным и всегда бдительным гением древнего Рима. Трудно было представить себе более совершенный образец женщины высокого происхождения, каким его веками воображали римляне; женщины, которая умела бы лучше сочетать, в чудесной гармонии долгой жизни, противоречие между свободой, предоставленной её полу, и самоотречением, возложенным на неё как долг. Уравновешенная, безмятежная, добродетельная, она без труда примирилась со всеми жертвами, которые требовали от неё положение и время. Она без возражений оставила первого мужа, вышла замуж за Октавиана через пять лет после проскрипций, когда он ещё был обагрён кровью её родных; выйдя за него, она отказалась от двух своих сыновей — от того, что уже родился, будущего императора Тиберия, и от того, что родился после брака; она с той же безмятежностью приняла их обратно и воспитала с материнской заботой, когда через несколько лет Тиберий Клавдий Нерон умер, назначив Августа их опекуном. Второму мужу, которого навязал ей государственный интерес, она была вернейшей спутницей. Легенда обвиняла её в абсурдных отравлениях, фантастических амбициях и романических интригах; но даже легенда, столь злобная, никогда не смела обвинить её в неверности и распутстве. Её не смутили, не изменили и не испортили ни огромная власть, ни огромная слава, ни огромное богатство мужа: во дворце Августа, украшенном вечными триумфальными лаврами, на который смотрела вся огромная империя от Евфрата до Рейна; где самые выдающиеся мужи Сената на небольших совещаниях решали величайшие дела мира, она сохранила прекрасные традиции простоты и трудолюбия, которым научилась в детстве, в отчем доме, сиявшем славой, но не богатством. Мы знаем — об этом рассказывает Светоний, — что дом, построенный Августом на Палатине, в котором Ливия провела большую часть своей жизни, был небольшим и скромным. Ни одного куска мрамора, ни драгоценных мозаик; мебель настолько простая, что во втором веке нашей эры её ещё показывали публике как диковинку; никакой роскоши и пышности на обедах, на которые Ливия и Август часто приглашали видных деятелей Рима, магистратов восстановленной республики, глав знатных семей: только в торжественных случаях подавали шесть блюд, обычно же — три. Август сорок лет спал в одной и той же комнате; и носил только тоги, сотканные Ливией: разумеется, не только и не столько руками самой Ливии, которая, впрочем, время от времени не гнушалась сесть за ткацкий станок, но её рабынями и вольноотпущенницами. Верная традициям аристократии, Ливия также руководила ткацкими мастерскими своего дома; она считала, что и она вносит свой вклад в процветание и величие Империи, тщательно отмеряя шерсть рабыням, следя, чтобы они не крали и не портили её, время от времени появляясь среди них, когда они работали.

Простота, верность, трудолюбие, полная преданность своей личности семье и её интересам: все эти женские добродетели, традиционно культивируемые в знатных семьях, возродились, к восхищению современников, в Ливии. Но вместе с этими добродетелями возродился и интерес к политике, желание и гордость участвовать в делах и свершениях мужа, общие для всех женщин, имевших хоть какие-то достоинства в знатных семьях. Никто в Риме никогда не удивлялся, что Август часто обращался к Ливии за советом и никогда не принимал ни одного важного решения, не посоветовавшись с ней; что она одновременно одевала своего мужа и помогала ему управлять империей. Так поступали все знатные матроны, заботящиеся о своей доброй славе и процветании своей семьи. Ливия, более того, должна была тем более непреклонно придерживаться священных обязанностей традиции, потому что времена не могли не казаться угрожающе шаткими женщине, воспитанной по-старому в старинной семье. Если гражданские войны истребили аристократию Рима, то мир угрожал её остаткам новой и более коварной гибелью. Когда Ливии исполнилось сорок лет, около 18 года до н. э., новое поколение, то, что не видело гражданских войн, потому что родилось или было ещё ребёнком, когда они закончились, вступало в жизнь, жадное до роскоши, расточительства, наслаждений, свободы и всех тех новшеств, которые подтачивали аристократическую республику, восстановленную с таким трудом. Женщины снова начинали бунтовать против браков по государственному расчёту; безбрачие распространялось, делая бесплодными самые знаменитые роды; слишком много пороков и беспорядков допускалось в самых знатных семьях; аристократия, такая простая и суровая в былые времена, бросалась в роскошь по мере того, как завоёванный Египет завоёвывал Рим и как древние искусства роскоши, процветавшие в Александрии при Птолемеях, пересаживались в Рим в надежде найти среди новых властителей клиентов, потерянных с падением египетского царства. Женщины увлекались новыми восточными модами, требовали от мужей роскошных тканей и драгоценностей, возненавидели древний символ женщины — ткацкий станок. Среди молодых людей знатных семей слишком многие отворачивались от военной службы, от магистратур, от юриспруденции, то есть от всех тех обязанностей и почестей, которые были желанной и суровой привилегией знати, и кто-то предпочитал философию, кто-то — только заниматься своим имуществом, кто-то — жить в сладострастной праздности Рима и Бай: так что от латиклавия слишком часто отказывались и избегали те, кто должен был им гордиться; почти каждый год на самые многочисленные должности, такие как квестура, было больше мест, чем кандидатов; и нелегко было даже найти в аристократии всех высших офицеров, в которых нуждались легионы.

Римская аристократия, славная аристократия, спасшаяся от проскрипций и Филипп, умирала медленным и сладострастным самоубийством. Её нужно было спасти от самой себя. Ливия, несомненно, была среди советников и вдохновителей аристократической реставрации, к которой Августа подтолкнула старая знать, чтобы завершить реставрацию республики, проведённую десятью годами ранее, около 18 года до н. э., когда он предложил знаменитые социальные законы, направленные именно на восстановление аристократической семьи. Lex de maritandis ordinibus угрозами и обещаниями пытался заставить всех членов аристократии вступать в брак и иметь детей, борясь с безбрачием и бесплодием. Lex de adulteriis объявлял военное положение и террор в беспорядочном царстве любви, угрожая неверной жене и её соучастнику пожизненной ссылкой и частичной конфискацией имущества, обязывая мужа доносить на виновную в суды, обязывая отца подавать обвинение, если муж не хотел или не мог, разрешая любому гражданину выступать обвинителем, если отец и муж не выполняли свой долг. Lex sumptuaria стремился умерить роскошь богатых семей и особенно женскую роскошь, запрещая драгоценности, празднества, одежду, рабов и роскошные постройки. Эти законы, словом, хотели переделать женский мир римской аристократии по образу и подобию Ливии; настолько это было правдой, что в долгих дискуссиях, предметом которых они стали в Сенате, Август однажды произнёс длинную речь, в которой приводил Ливию как образец, которому все дамы в Риме должны были стремиться подражать; и в подтверждение он открыл для любопытства публики двери своего дома: рассказал, как живёт Ливия, какие у неё дружеские связи, какие развлечения и забавы она себе позволяет, и даже как она одевается и с какими расходами… И никто не счёл недостойным величия республики, что её глава выносит на всеобщее обозрение, как государственное дело, то, что сегодня назвали бы «счетами портнихи» своей собственной жены.

III

Таким образом, Ливия около 18 года до н. э. олицетворяла в глазах римлян женское совершенство, каким его веками почитала традиция: то совершенство, которое, к счастью, уцелев в гражданских войнах, было наконец вновь помещено туда, где все могли его видеть, восхищаться им и подражать ему: в самой могущественной семье империи! Живой пример добродетелей, которые римский народ восхищался больше всего, любимая жена и самый авторитетный советник главы государства, окружённая почтением, которое власть, добродетель, знатность происхождения, достойная красота лица и тела привлекали к ней со всех сторон, осчастливленная двумя сыновьями, Тиберием и Друзом, которые, будучи умными, серьёзными, трудолюбивыми, прилежными, обещали быть по-римски достойными имени, которое носили, Ливия должна была бы жить как пример счастья, во всеобщем и заслуженном восхищении.

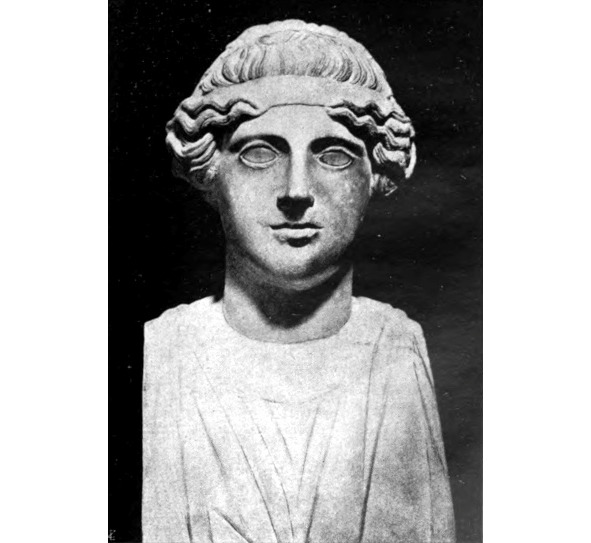

Но трудности возникли в её собственной семье. У Августа была дочь от Скрибонии: Юлия, которой в 18 году до н. э. был 21 год, и которая по сравнению с Ливией представляла собой настоящее, готовое восстать против прошлого, новое поколение, воспитанное в мире, более жаждущее наслаждаться привилегиями своего положения, чем готовое нести бремя обязанностей и жертв, которыми предыдущие поколения уравновешивали эти привилегии. Красивая и умная, она любила не только учёбу, литературу и искусства, но и роскошь и пышность, больше, чем позволяли дух и буква lex sumptuaria, принятого по настоянию её отца; она была вся огонь, честолюбие, порыв, страсть, в то время как Ливия была мудростью, благоразумием, сдержанностью. Август, управлявший своей семьёй по старинке, выдал её замуж совсем юной, как и двух сыновей Ливии, и всех троих, по возможности, в пределах семьи, заботясь об укреплении политических интересов самой семьи, отдав Тиберию Агриппину, дочь Агриппы, своего большого друга и вернейшего соратника, Друзу — Антонию, младшую дочь Антония и своей сестры Октавии; Юлии — Марцелла, своего племянника, также сына своей сестры Октавии и её первого мужа… Но если первые два брака оказались удачными, и обе пары жили в любви и счастье, то не так было с браком Юлии и Марцелла. Вскоре возникли раздоры и обиды. По каким причинам, мы не знаем: кажется, что, подстрекаемый Юлией, Марцелл стал вести себя слишком высокомерно и дерзко, что не подобало даже племяннику Августа; и что это поведение оскорбляло Агриппу, который был первым лицом в империи после Августа. Кажется, что Юлия, словом, не была довольна, по старинке, поощрять и советовать мужу в его законных амбициях, но уже имела собственные амбиции, и какие! Чтобы её муж был вторым лицом в государстве после Августа; чтобы она сама шла сразу за ним, если не была поставлена наравне с Ливией! Эти амбиции, глухие раздоры, которые за короткое время возникли в семье, так напугали Августа, что когда Марцелл, в 23 году, ещё совсем молодой, умер, он долго колебался, прежде чем снова выдать замуж молодую вдову. На мгновение он даже подумал выдать её замуж за всадника, то есть за человека второстепенной важности с точки зрения власти и государства, с явным намерением подавить её слишком пылкие амбиции, поставив её в невозможность их удовлетворить; затем он решился на противоположное средство — утихомирить эти амбиции, удовлетворив их; и отдал Юлию, в 21 году до н. э., Агриппе, который был причиной предыдущих раздоров. Агриппа был старше её на 24 года, мог бы быть её отцом, но он действительно был вторым лицом в империи по славе, богатству и могуществу; и вскоре, в 18 году до н. э., он станет соправителем Августа в управлении республикой, равным ему, следовательно, во всём.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.