- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Записка на чеке

Газетно-сетевой сериал-расследование

Моим внукам Машеньке и Ярославчику посвящается

«Бог или природа, — я уж не знаю, кто, — дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего».

Александр Куприн.

1. СТРАННАЯ ПРИВЫЧКА

У меня есть странная привычка. Я понимаю, что она странная, если смотреть со стороны, хотя если изнутри меня — вовсе не странная, а очень полезная. Я не выбрасываю ни клочка писчей бумаги. Если осталась половина листа, делю её надвое, на четвертушки, если меньше — выкраиваю одну четвертушку. Эти четвертушки я складываю в стопку и использую их для пометок, составления списка покупок, записи номеров телефонов, номеров поездов и времени их прибытия и иной информации, если мне звонят и надо что-то записать для памяти. Стопка четвертушек, нижние из которых уже немного пожелтели, так как востребованы нечасто, лежит на моём секретере, рядом — ручка, так что я всегда во всеоружии.

Я думал всю жизнь (а странная привычка завелась у меня с незапамятных времён, чуть ли не с детства, со школьных лет уж точно, только тогда я сберегал не белые листы для принтеров, на которых все пишут сейчас, а тетрадные; четвертушки выходили поменьше, но служили своей цели исправно), что эта странность присуща только мне. Но однажды, сравнительно недавно, лет 15 назад (с возрастом время сжимается, как расстояние — по мере технического прогресса), случайно прочитал, что точно такую же странную для окружающих привычку имел Лев Толстой. Ну, если нас таких уже двое с Толстым, то это привычка не то чтобы странная, а скорее, редкая. Хотя я ведь не знаю интимные отношения остальных пишущих с инструментами письма — может она и не редкая вовсе, а просто не слишком распространённая (как и сама пишущая часть человечества).

Всё это я рассказываю только для того, чтобы поведать о ещё более странной привычке, свойственной моему знакомому Андрею Большакову. Он не может заставить себя выбросить ни один магазинный чек! Я не раз наблюдал, как он мучается, если это всё же приходится делать, когда чек оказывается измятым. Он долго не решается к нему прикоснуться, потом, переборов себя, мнёт ещё больше, а затем методично разрывает на микроскопические лоскутки — и только после этого выбрасывает бело-серую труху в мусорное ведро под раковиной на кухне. Ясное дело, это нелепо: у меня все чеки вечно помяты в карманах — если их, конечно, туда машинально сую, ибо вообще-то выбрасываю в магазине: мне ведь не перед кем отчитываться о расходах.

Андрею тоже не перед кем. Вернее, теоретически от него могли бы потребовать отчёта жена, но ей это и в голову не приходит, поскольку добытчик-то он, что очень и очень благоразумно. Тем не менее, выходя из магазина Андрей с особой тщательностью складывает полученный от кассирши чек, а дома первым делом бережно его извлекает, отрезает ножницами случайно измятые уголки, а затем аккуратно ставит стоймя в картонку, сделанную из молочной коробки давным-давно — я уж и молока такой марки сто лет в продаже не видел. На боковой стенке коробки висит шариковая ручка. Спросите, зачем? А с той же целью, что и моя лежит на секретере рядом со стопкой бумажных четвертушек.

Да-да, Андрей делает свои пометки и записи на обороте магазинных чеков! Ну, во-первых, по той причине, что писчая бумага у него в доме не водится — не письменный он человек, а во-вторых, ему представляется, что так много удобнее.

— И что же ты пишешь на своих чеках? — не раз спрашивал я насмешливо у него, получая один и тот же ответ:

— Что надо, то и пишу!

Да те же поди списки покупок, идя в магазин, или какие-нибудь нужные телефоны. Правда, однажды, много лет назад, я видел, как на обороте старого чека писал его сын-пятиклассник. И эта была записка отцу, что его вызывают в школу. Сам он поведать эту «радостную» весть папаше не решился, а предпочёл изложить её письменно на выдернутом из молочной коробки листке и ускользнуть из дому, от греха, одновременно со мной, когда я зашёл к ним за… нет, теперь уж не вспомню, но явно за чем-то важным.

А вот на сей раз я хорошо помню, чего ради к ним зашёл.

— Лена, — окликнул я жену Андрея, открывшего мне дверь, бросившего, глотая гласные, «проходи» и умчавшегося в гостиную, где в телике гремел футбол, — тебя можно использовать как женщину?

— Ну, давай, пробуй, — вышла она в прихожую из кухни, где жарила, судя по запаху, котлеты, и стала снимать фартук. — Этого достаточно, — уточнила, бросая его на стиральную машину, которая у них «припаркована» в коридоре, — или сразу и остальное?

Я промолчал, и она расстегнула верхнюю пуговицу домашнего платья-халата.

— А ничего, что Андрюха дома?

— Даже здорово! — показал я ей, как теперь говорят по-заморски, «лайк» вместо прежнего русопятского «на ять».

— Андрей! — протяжно крикнула она и расстегнула вторую пуговицу.

— Чего? — недовольно высунулся тот из двери в гостиную правой частью лица, продолжая левой следить за происходящем на телеэкране.

Лена тем временем расстегнула и третью пуговицу. Правый глаз Андрея расширился, а что там было с левым — зажмурился или захлопал ресницами, мне было не видно.

— Ты чего раздеваешься, мать?! С дуба рухнула?

— Да вот Саша сказал.

Они лет на 8 примерно младше меня, но тоже давно не молоденькие. Так что, с одной стороны, никакие шутки их уже не шокировали, но с другой — не всегда воспринимались как шутки.

— Хочу твою жену использовать как женщину, — пояснил я.

— А-а, это сколько угодно, — индифферентно махнул рукой Андрей. — Я-то уж думал.., — и стал втягивать правую половину лица на воссоединение с левой.

— Нет, постой уж! — тормознул я его. — Вы мне оба нужны. Вы люди молоденькие…

— Не понимаю, — перебила меня топтавшаяся в нерешительности Лена, — мне дальше-то снимать халат или можно сбегать посмотреть котлеты — ведь пригорят же?

Я втянул носом воздух: однако вкусные шельмы! Старый повар, я по запаху пищи могу точно сказать, насколько она вкусна — и при этом сам котлеты путёво жарить так и не научился.

— Давай!

— Так чего ты хотел? — спросил нетерпеливо Андрей. — А то наши играют…

— Поставь на паузу — потом досмотришь.

У них интернет-телевидение, так что всегда можно прерваться, а то и отмотать назад.

Андрей, глянув на меня досадливо, скрылся в гостиной, и через несколько секунд телевизор умолк. Потом мы с ним прошли на кухню. Лена заварила свежий «Ахмад» — у нас тут с ними вкусы одинаковы, хотя Лена всё же больше любит кофе. Достала пиалушки, поскольку мы одного, туркестанского происхождения, только я ташкентский рожак, а они из Ферганы.

2. ХРУСТ ФЕРГАНСКИЙ

Если вам вдруг показалось, что зачин моего нового публицистического сериала беллетризован, то вы ошибаетесь. Ну, может самую чуточку, ибо описываемые события происходили три года назад и не каждую фразу я помню в точности. Хотя их содержательная часть документальна.

Собственно, в Фергане мы некогда и познакомились, когда я служил в республиканской газете «Комсомолец Узбекистана». Причём, сперва я познакомился с Леной, которая работала в ферганском горкоме комсомола, а потом, когда она вышла за Андрея, работавшего в «Ферганке», как мы называли «Ферганскую правду», и с ним. Он застал ещё самого великого Валеру Антипина, ответсека, у которого подвизался метранпажем. Метранпаж это выпускающий, а кому и сие не понятно, то тот работник секретариата газетной редакции, который торчит в типографии и направляет работу верстальщиков номера, координирует её с секретариатом.

— Ты помнишь, старик, как покойный Валера чертил макет будущего номера? — спрашивал он меня временами, и от этого накатывало тепло.

Да как же не помнить! Работал он стоя. Не признавал специальных бланков для макетов. Брал гранки и свежий номер газеты. Отмерял строкомером прямо на остро пахнущих полосах пространство каждой будущей публикации и обводил его синим карандашом, а место фотографий — красным. Он видел завтрашний номер, как архитектор видит будущее здание, уже построенное в его воображении. Это феноменальное качество, и больше я ни у кого из даже прекрасных ответсеков его не встречал.

Валера отдавал расчерченный таким образом номер газеты дожидавшемуся тут же метранпажу и говорил:

— Я под «Нурхоном».

Кинотеатр «Нурхон» стоял прямо напротив редакции «Ферганки», которая сохраняла в 70-х свой интерьер чуть не с довоенных времён. Уставленная фикусами и пальмами, со старыми, но прочнее новых шкафами и прочей, как теперь бы сказали, винтажной мебелью, которой сносу не было, она была настолько всеми нами любима, что и не передать. «Нурхон», в отличие от неё, был модерновым, хотя я никогда в нём не был нигде, кроме буфета в цокольном этаже, где продавалось прекрасное пиво. Вот туда и шёл обычно Валера, а если засиживался с ташкентскими, как я, гостями, то туда же ему метранпажи приносили из типографии и оттиски свёрстанных тем временем полос завтрашнего номера. И Андрей, помнится, приносил. И принёс бы не только в «Нурхон», но даже и в Маргилан — настолько после виртуозного Валериного макетирования все тексты точно вставали на предназначенные места, что я не помню случаев их сокращения — пара-тройка строк на полосе не в счёт.

Любили мы «Ферганку» и за особый дух романтичных 20-х годов, витавший в ней и в моё время. Только там — в единственной на весь Узбекистан газете — платили гонорар авансом! Конечно, только проверенным авторам, но было именно так. Помню, как всё не верил в это мой приятель Вадик Носов из «Пионера Востока», ставший через полтора десятилетия, когда незабвенная Ольга Игоревна Грекова отошла от руководства «Пионерской правдой», многолетним редактором «Пионерки». И вот однажды, а именно летом 76-го, мы вместе с Вадиком, каждый от своей газеты, поехали на республиканский финал «Зарницы», проводившийся как раз в Фергане.

Сразу по приезде, едва кинув в гостинице свои вещи — Вадик сумку, а я — дежурный чемоданчик, который всегда стоял у меня наготове дома в прихожей, отправились в «Ферганку». Редактора Агеева я хорошо знал — дорожку в редакцию и к её шефу мне протоптал много раньше, когда мы ещё оба служили в газете ТуркВО «Фрунзевец», мой незабвенный учитель, лучший ташкентский репортёр той поры Лев Александрович Савельев, так что, захватив по пути Валеру Антипина, сразу отправились к нему. Рассказали, зачем приехали.

— Отлично! — обрадовался Агеев. — А то тема важная — военная патриотика, осветить обязательно надо, а у нас летом народу раз-два и обчёлся — полредакции в отпусках. Так что по пять материалов с вас, парни: сразу сколько успеете, а остальное из Ташкента дошлёте. Валера, — обратился, он к Антипину. — посчитай по хорошей ставке.

— Да что считать, — пожал плечами Валера. — За каждый материал по пятнадцать рублей: оператив, да и очерковость.

Агеев снял трубку и позвонил в бухгалтерию:

— Сейчас ташкентские журналисты подойдут — заплатите им по 75 рублей каждому. Да, паспорта у них, конечно, с собой — в командировку же приехали. За одно и печать им поставьте на командировочные удостоверения. А я приказ чуть позже подошлю.

У Вадика отвисла челюсть. Когда мы, вышли и Валера повёл нас в бухгалтерию, он изумлённо шепнул мне:

— Что, правда, что ли?

— Сейчас услышишь хруст ферганский.

Через десять минут у каждого из нас в кармане лежало по половине месячного оклада. Вадик, у которого только-только родилась дочка Вероничка и деньги были особенно нужны, никак не мог поверить в такое счастье. И мы с ним дружно отправились под «Нурхон», куда обещал позднее подтянуться и Валера, а потом пару раз забегал с новыми полосами и Андрей.

Разумеется, мы с Носовым отработали своё обязательство сполна, сдав последние материалы в день отъезда, так что из Ташкента и слать ничего не пришлось. Потом Вадик вот так же писал для «Ферганки» однажды уже без меня. А в сентябре 76-го уехал навсегда в Москву — в столь ему желанную «Пионерскую правду». А я, отлежав месяц в кардиологии больницы Узминздрава, которая по старинке в народе именовалась «шестнадцатой», с рецидивом ревмокардита, заработанного первокурсником на хлопке 69-го, вскоре опять потягивал с Валерой Антипиным пивко под «Нурхоном» на только что полученный в «Ферганке» очередной приятный аванс.

3. КОНЬЯК ПОД КОТЛЕТКИ

Чай в пиале это вовсе не то, что в чашке или, как теперь чаще его потребляют, в кружке. Посуда и есть посуда, скептически скажет кто-то, но мои земляки лишь усмехнутся. Чай в пиале — это чай, как сказали бы математики, по модулю, то есть величина абсолютная. В чашку с чаем кладут ещё сахар, лимон и варенье, кто-то даже плеснёт и коньяк — так ведь чашка это всего лишь сосуд, вместилище, ёмкость, всё стерпит. А вот пиала!..

Я уже 36 лет обитаю в России, куда уезжал в конце 83-го всего, как мыслилось, на пару лет, а оказалось, что, видимо, навсегда. Я оставляю это «видимо» как эфемерный крепёж мечты однажды вернуться в Ташкент и дожить там свой век. Вряд ли это удастся, но как сладко мечтать перед сном, в те мои самые любимые в сутках полчаса, когда я уже в постели, но ещё не уснул.

Вот я русский, в России живу с поздней молодости, а она так и осталась чужбиной. Тут всё не моё, не по мне, ко всему я приделываюсь искусственно, как к протезам, лишь в силу умений, сноровки, терпения, но органично прирасти не выходит. Я туркестанец, потомок так называемых «старых туркестанцев», кто пришли в Мавверранахр полтора столетия назад, завоевали его, чтобы не достался британцам, а потом, полюбив самозабвенно, навечно в нём растворились и носят в себе, где бы ни были.

За все эти годы я так и не «обрусел», сохраняя привычки, манеры, домашний обиход туркестанца. И только в одном — что касается чая — я отступил и смешался со здешними. У меня нет пиал, я пью чай из кружек, причём давно уже чёрный, кладу в него сахар, лимон и варенье, а изредка — даже коньяк. А вот в доме Большаковых и этому не поддались, за что я их очень ценю! Приходишь, и Лена заваривает «Ахмад» в чайнике из привезённого с родины сервиза «Пахта», который они не держат в серванте или как там это теперь называется, а пользуются им повседневно. Вот только одна пиалушка треснула, и её больше не трогают — а чегачи, чтобы починить, в Питере днём с огнём не найдёшь, не в Узбекистан же везти, да и там они выжили вряд ли…

А я ещё помню, как в 50-х на Алайском базаре Ташкента чегачи творили чудеса, скрепляя намертво черепки чашек и чайников медными скобами — и ни капельки не просачивалось. Да и не только на Алайском! А на Бешагаче какой был сказочный мастер, а? Ташкентский журналист уже совсем другого поколения — наших творческих «внуков» — Бахтиёр Насимов напомнил как-то в печати, что тот корпел над черепками в крохотной мастерской в одной из колонн монументальных ворот Бешагачского базара. Уточню — в правой, если смотреть снаружи, с улицы 9 Января, а дверь в мастерскую была изнутри базара. У папы среди чегачи водилось немало знакомцев, и мы заходили в их мастерские, как и в эту, конечно, на Бешагаче, когда там бывали; папа вёл разговор, а я восхищённо любовался их непревзойдённым мастерством.

Теперь треснутая пиала Большаковых стоит в кухонном шкафчике за какими-то банками, чтобы окончательно не доконать. А мы пьём чай из целых пиал, помнящих ещё Фергану. Как они только их оттуда вывезли, не разгрохав?! Они уезжали в Россию уже при Костине — был такой перекати-поле одно время редактором достославной «Ферганки», которую прежде любили и уважали все, а не только русские читатели — у неё и тираж потому был самый большой среди «областнух». А этот партийный засланец откуда-то из Воронежа, толком не разбираясь в тонкостях межнациональных отношений в Ферганской долине — естественно, очень запутанных, в период смуты в Кергули, когда в 89-м случились кровавые столкновения с турками-месхетинцами, повёл себя дуболомно, чем навлёк на редакцию гнев националистов. Большаковы рассказывали, что дело дошло до того, что «Ферганку» на долгие месяцы взяли в защитное кольцо военные…

Видя, что с таким редактором можно запросто загреметь под фанфары, Андрей с Леной, тоже, как и я, коренные туркестанцы, уехали в Ленинград, к родственникам — переждать смуту. Но обстановка вокруг редакции не улучшалась, а горкома комсомола попросту после чудного «мустакиллика» не стало, и они застряли в Питере накрепко. В их квартире в Фергане, которую им дали после женитьбы в ведомственном доме напротив редакции, у «Нурхона», жил всё это время брат Андрея, и потому там всё их имущество сохранилось. Уже после бегства Костина из Ферганы они съездили домой и несколькими контейнерами вывезли вещи, а квартиру оставили брату. А в Питере родные помогли им, ставшим к тому времени «челноками» и кое-что подзаработавшим на финском, польском и турецком барахле, купить затрапезную квартирёшку в Купчине. Там они и укоренились. Там и сын их родился по имени Коля — долгожданный, когда оба родителя уже и отчаялись обрести потомство. Там же, когда в 5-м году в Питере объявился и я, они рассказали мне о смерти Валеры Антипина — от сердечной, кажется, недостаточности.

— Ну, излагай, — присловьем моего незабвенного учителя Льва Савельева, которого мы с Андреем оба любили — да что там, его обожала вся творческая Фергана, поднял глаза тот от исходящей ароматным паром пиалы.

— Дело весьма щекотливого свойства…

Большаковы поставили разом пиалы, обозначая внимательную серьёзность. Лена даже застегнула верхнюю пуговицу платья-халата, до которой, за котлетами, так и не добралась. Котлеты, кстати, по её рецепту, уже томились после жарки в кастрюле, обмотанные пуховым платком.

Я встал и повернулся к ним спиной.

— Ну и? — спросил Андрей.

Я слегка наклонился. Ребята загоготали.

— И где это тебя угораздило? — спросила, прикрывая рот ладошкой, Лена.

— Да если бы дома, то ладно: переоделся б — и все дела. А то ж в вашей «Пятёрочке», когда едучи к вам забежал вот за этим, — я достал из пакета, который не выпускал из рук, бутылку 5-летнего грузинского коньяка «Галавани» и поставил на стол. — Там был и 8-летний, но уж больно дорогой — не для нас, пенсиков. А этот они, черти, выставили на второй полке снизу, поскольку нынче приличная скидка, чтобы в глаза лезли всякие дороженные «Метаксы» да «Хеннеси» с «Мартелем» — маркетинг у них такой, долбаный. Я нагнулся цену прочитать — и тут треск.

— Ну, хорошо, Лена зашьёт.., — Андрей осёкся и посмотрел на жену. Та кивнула. — Лена зашьёт, — сказал он теперь совершенно уверенно. — Но я-то тебе зачем? Смотрел бы себе футбол…

— А я сидел бы перед Леной без штанов?

— Экая невидаль, — повела головой Лена. — Дай ему свои джинсы, что вчера постирала, — велела она мужу. — Дуйте в гостиную, а эти потом принесёшь, — уже мне, — я машинку пока настрою.

— Коньяк под котлетки — это, брат, очень недурственно, — звенькнул, вставая, Андрей ногтем по принесённой мною бутылке. — Только редко ты к нам приезжаешь, как в своё Колпино смылся.

— Внучок, — развёл я руками.

— Понятно, — кивнул Андрей. — Мы вот теперь с Леной тоже у Кольки с женой в услужении.

Лена быстро восстановила целостность моих некстати лопнувших сзади по шву штанов, и мы снова сошлись на кухне.

— Развёрстывай, — как старший, велел я Андрею, откупорив коньяк.

— Я такого ещё не пробовал. Ничего? — он принюхался к горлышку, кивнул одобрительно и разлил золотистую жидкость по приземистым широкопузым бокалам. — Помянем Валеру?

— И Савельева тож, — добавил я.

— Ну, дядю Лёву — эсэс, — так в нашем кругу аббревиатурили выражение «само собой». — И всех.

«Всех» наших общих — а это не «все» мои! — тоже уже накопилось немало: старые больно мы стали.

Выпили. Закусили сумасшедше вкусной Лениной котлеткой. По локтям побежало тепло — признак хорошего коньяка.

— Вот чёрт, сейчас же Вовчика привезут! — спохватился Андрей. — Путём и не посидишь… Сегодня ж суббота, а Колька-Валька с друзьями намылились завтра по грибы. Слушай, что Вовчик чудит — всего-то три года, а туда же… Нет, сперва во второй!

Теперь уже чокнулись, и пошли бесконечные разговоры о внуках.

— Ну, дедов понесло! — иронично, но одобрительно сказала Лена и встала. — Пойду делом займусь, не то правда Коля с Валей вот-вот нарисуются.

— Тебе оставлять? — приобнял её за талию Андрей, покачав свой бокал, только что вновь наполненный на четверть коньяком.

— Вы оставите, как же!

Она хлопнула его по поредевшей седой макушке и вышла из кухни, прикрыв за собой дверь.

Она была всё такой же стройной, как в день нашего знакомства, но годы, конечно, подрихтовали и её по своему шаблону. Тогда, в 77-м, она только закончила «Низами», как у нас называют для краткости Ташкентский пединститут имени Низами, теперь уже, кажется, переименованный. Или нет? Похоже, нет, если в сквере перед ним убрали прекрасный конный памятник Фрунзе и поставили скульптуру азербайджанского поэта — её, помнится, открывали тогда ещё вполне живые Ислам Каримов и Гейдар Алиев. Ну, и хорошо, если нет — к «Низами» все за десятилетия привыкли.

Лена закончила дошкольный факультет, где была напропалую активисткой, и дома её сразу же взяли в горком комсомола, инструктором в школьный отдел, что дало знакомым повод для бесчисленных шуток: мол, экстерном, перескочила из детсадовской категории. Лена этим шуткам смеялась больше шутивших — она была свойской и весёлой. Когда я её увидел в коридоре горкома, заскочив туда во время одной из командировок за какой-то справкой — не той, что «не был» или «не состоял», а за обзором работы горкома по определенному направлению, то остолбенел!

— Ты как тут.., — начали говорить мои губы, а мозг уже сообразил, что я обознался — конечно, это не Оля Медведева.

— Вы что-то хотели? — остановилась, не поняв моего бормотания, Лена.

— Напомнили одну знакомую…

— А может это я и есть? — лукаво посмотрела она на меня.

— Может…

4. ОЛЯ. ЗАВЯЗКА

…В августе 72-го, по окончании третьего курса, у нас на истфаке Ташкентского университета, где я учился, была педагогическая практика в пионерском лагере. Педпрактик всего было три: эта вот, лагерная, потом, на четвёртом, пассивная, когда только тихо сиди на уроках, перенимай учительское мастерство, да делай пометочки в дневнике практики, и на пятом, в сентябре, активная — когда студенты уже сами вели уроки. Пятая у меня растянулась на целых два месяца, но сейчас разговор не о ней, а о первой — в пионерском лагере «Дорожник».

Лагерь этот, самый богатый в республике, поскольку принадлежал сочащемуся деньгами автодорожному министерству, располагался, да и теперь наверняка располагается, только называется не пионерским, а оздоровительным, в Акташе — красивейшем урочище в западных предгорьях Тянь-Шаня. Это примерно в 60 километрах от Ташкента, в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Меня назначили вожатым в 5-й отряд для ребят среднего школьного возраста. «Рулили» мы в нём вдвоём с воспитателем Милой Медведевой — логопедом одной из школ на Луначарском шоссе.

Жизнь в лагере была бурная и весёлая. Одновременно с нашими пионерскими делами там 35-летний тогда режиссёр «Узбекфильма» Дамир Салимов, умерший в начале этого года, снимал свою детскую драму «Горы зовут». Мой отряд тоже не раз снимался у него в массовках и передружился со всеми маленькими актёрами, герои которых нашли в окрестной пещере патроны и искали разгадку, как они там оказались. Не знаю, что придумали сценаристы — я фильма не видел, но именно по тем местам преследовали стащившего золото Туркреспублики её бывшего военного комиссара Константина Осипова, поднявшего в январе 1919-го в Ташкенте антисоветский мятеж и перебившего 14 туркестанских комиссаров.

А мы с Милой как-то сблизились с исполнявшей одну из главных ролей актрисой Светланой Стариковой — теперь уже прочно забытой, а тогда памятной всем своей ролью Зоси Синицкой в неувядаемом швейцеровском «Золотом телёнке». Фильм Салимова я, повторяю, не видел, так что ничего о нём сказать не могу, но Светлана, которая была не намного старше меня и с которой мы чуточку флиртовали, к чему располагали томные прохладные вечера благословенного Акташа, говорила, когда мы уходили подальше от актёрского стойбища, что «это, конечно, не Швейцер», но что «надо зарабатывать деньги». Позже, когда бестолковое «творчество» группы стало её уж совсем тяготить, она вечерами, вместо наших щекочущих нервы прогулок, напивалась до положения риз, причём шумно, и это в детском лагере было настолько не к месту, что я невольно стал её сторониться.

Вместо неё мы теперь нередко тихо беседовали подальше от людных мест (лагерь и ночью полностью не замирал) с оператором Мироном Пенсоном — сыном великого фотожурналиста Макса Захаровича Пенсона, у которого мы с папой не раз бывали дома, когда того, на волне борьбы с космополитизмом, беспардонно выбросили из «Правды Востока». Великий мастер остро переживал эту несправедливость старых товарищей, и папа, его одногодка, старался его по-возможности морально поддержать, зная с молодых лет. Он и Мирона, естественно, знал с его детства, поэтому нам было о чём с ним поговорить, вспоминая наших ушедших к тому времени отцов.

А потом случилось нечто умопомрачительное.

С самого начала нашей, третьей лагерной смены Мила, моя воспитательница, говорила, что к ней вот-вот должна приехать сестрёнка, и может быть даже с мамой. Она даже положенные нам поочерёдно выходные, которые я проводил в Ташкенте, рыская по заданиям «Вечернего Ташкента» в поисках новостей, не использовала, всякий раз ожидая, что сестрёнка объявится на сей раз. Меня это как-то трогало мало: ну, сестрёнка и сестрёнка — в моём представлении это была какая-то шмакодявка.

Уже прошёл мой день рождения, когда мне исполнилось 20 лет и мы с Игорем Флигельманом, моим бесценным университетским другом, Милой и ребятами из ташкентского ВИА, приехавшего в тот день поиграть на танцах старшеклассников, очень густо его отметили после отбоя, а её всё не было. И вдруг однажды утром, когда мы, по обыкновению, встали раньше отряда перед побудкой, Мила указала мне глазами на занавеску, за которой в углу отрядного застеклённого павильона стояла её кровать, и приложила палец к губам. Я понял, что это о сестрёнке, которая, видимо, приехала поздно вечером, когда я пропадал в расположении съемочной группы. Мы тихо подняли своих оглоедов и повели умываться перед самым горном, игравшим по утрам мелодию, которая у пионеров, как гимн страны, имела ещё и неофициальный текст: «Подъём, подъём! Кто спит, того убьём».

Потом был завтрак, затем — непременная утренняя линейка, на которой у меня на гульфике светлых брюк из популярной тогда плащевки разошлась, по закону подлости, молния, и я не знал как достоять до конца, чтобы это осталось никем незамеченным. Потом я, попросив Милу прикрыть, если что, долго ремонтировал молнию у лагерного электрика в его каморке под эстрадой и присоединился опять к своим, уже когда те шагали строем и речёвками на обед.

Отобедали, возвращаемся, поднимаясь по пологому склону к своему павильону, и Мила вдруг говорит:

— А это моя сестрёнка. Её зовут Оля.

Я шёл среди ребят, что-то с ними, как обычно, обсуждая, — мы были очень друг к другу привязаны, и я потом долго получал их письма, и не сразу обратил внимание на обольстительную девичью фигурку на скамейке не доходя павильона.

Она поднялась — и сердце моё упало.

Ничего себе — «шмакодявка»! Передо мной стояло настоящее шестнадцатилетнее чудо. Я превратился в соляной столб. Я не слышал, что говорила мне Мила, не видел, как она увела и уложила без меня отряд, ибо настал тихий час. Я даже не заметил, как мы с Олей сели на ту же скамейку.

Мы говорили, как мне потом сказала Мила, больше двенадцати часов кряду. Мила вывела меня явочным порядком за скобки насыщенной отрядной жизни, так что у меня и теперь, спустя 47 (!) лет полное ощущение, что я провёл те полсуток в коконе, который приоткрывался лишь дважды. После тихого часа мимо прошествовал с задорной улыбкой Игорь со своим отрядом и весёлым баском прокричал:

— Что, Саша, два билета на дневной сеанс?!

А вечером мимо прошли моя вечная университетская любовь-досада Надя Алешкова вместе со своей подругой, легкоатлеткой — она метала диск! — Таней Козловой, и на лице делано улыбавшейся (ей — не мне!) Нади я увидел слезу, а Таня оглянулась и повертела пальцем у виска. Как эта немая мизансцена пробилась через плотный кокон отсутствия времени, я не знаю, но она врезалась мне в память на всю жизнь.

Теперь, когда я уже стар, мне представляется, что это было самым сильным впечатлением всей моей жизни. Мы с Олей пошли спать только в третьем часу ночи, поддавшись обещанию Милы, что завтра весь день не расстанемся — она отдаёт мне свой выходной, а надо — и два, которые всё равно не потратила. Видимо, и она чувствовала что-то такое, что побудило её так поступить. Мы условились с Олей, что я сразу, как встанет, поведу её на речушку Акташ, протекавшую невдалеке. Ей этого очень хотелось, а я там всё уже исходил и излазил с отрядом за август, был изумлён красотой и предвкушал впечатления Оли.

5. ОЛЯ. РАЗВЯЗКА

Проснулся я поздно: раз выходной, так меня и не разбудили. Вскочил, бросился за занавеску к своей — ну, конечно, своей уже! — Оле; кровать была пуста. Я выскочил из павильона. Отряд возвращался с линейки. Мила отводила глаза.

— А Оля уехала, — быстро сказала она и стала особенно строго распоряжаться, готовя отряд к утренней репетиции конкурса строя и песни.

— Уехала?..

Это было даже более невероятно, чем её вчерашнее появление передо мной.

Потом пришёл Игорь и рассказал, но чтоб только не выдавал его: утром в наш павильон заходила Надя и рассказала только проснувшейся Оле, как пару недель назад я водил её глубокой ночью на Акташ и как там надо быть осторожной даже при свете дня. Ему это поведала Мила, когда он удивился, увидев, как Оля садится у столовой в хлебовозку, всякий день по утрам мотавшуюся за хлебом для лагеря в райцентр Газалкент, стоящий на пути к Ташкенту.

Надя не соврала ни слова. Всё так и было. Но тогда не было Оли. Жизнь остановилась.

Оля успела мне рассказать, что в том августе поступила в театральный институт — тот самый, знаменитый, которые закончили Броневой, Рецептер, Терехова, Ледогоров, Вержбицкий, Ткачук, Юнгвальд-Хилькевич и много ещё всяких талантов. Поэтому и приехала только после мандатной — хвастаться Миле. А после короткой побывки у старшей сестры они всем курсом едут куда-то на сбор винограда. К 1 сентября вернутся — а тут и я уже буду в Ташкенте. И тогда!..

У меня был выходной, Мила это помнила, ибо сама мне его отдала. Поэтому ни слова не сказала, когда я, как был, отправился к воротам. Попуток не подвернулось, и я пешком зашагал по изъезженной горной дороге вниз, в кишлак Хандайлык, откуда ходили автобусы в Газалкент. Ну, а там уж и до Ташкента несложно добраться.

Когда я сел в Хандайлыке в пропитанный пылью ПАЗик, на меня смотрели с недоумением. Только сойдя в Газалкенте, я сообразил, что еду, не чуя под собой и вокруг реальности, в пионерском галстуке, как положено ходить вожатому пионерлагеря. Но это всё ерунда по сравнению… По сравнению с чем, я не мог сформулировать. Наверное, со сменой магнитных полюсов внутри меня.

На Шелковичной, как все её по-прежнему называли, несмотря на переименование в Германа Лопатина, где располагался Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Н. Островского, после завершения вступительных экзаменов было пустынно. Вахтёр пропустил меня внутрь здания, которое давно уже снесено, хотя его можно было обвешать, как новогоднюю ёлку, мемориальными досками. В приёмной комиссии, с облегчением узнав, что я не срезавшийся абитуриент пришедший качать права, сказали, что о судьбе поступивших не знают. На каком факультете, говорите, ваша знакомая? На режиссёрском? Поднимитесь по лестнице и направо: кажется, там ещё не ушла секретарь.

Секретарь знала всё: о существовании Оли Медведевой — вот списки, уже у неё; в какой она группе; что они едут на сбор винограда. Даже знала, что нынче в обед и уехали — сбор был у входа в институт. Не знала только главного — куда…

…Увидев меня на пороге отдела информации «Вечёрки», Лев Савельев удивился: был же вот только — и опять выходной? Ничего ему не объясняя, сел за стол Эли Адайкиной, которая гостила внизу у Зои Агзамходжаевой, сдав свои материалы, и набрал «09».

Господи, как всё тогда было не так, как теперь, и непросто! Нынче открыл бы в смартфоне Яндекс, нашёл телефоны минкульта — ему подчинялся наш театральный — и тотчас же позвонил. А мне пришлось ехать в редакцию, ибо какие смартфоны, какие яндексы! Без службы «09» не обойдёшься. Можно, конечно, и с автомата, но где же взять двушки? Одним словом, сплошная морока.

По телефону, который мне дали в справочном, долго не отвечали. А когда ответили, удивились, почему звоню не в институт, а сразу в министерство. Теряя терпение, объяснил — и о чудо! — мне сообщили, что театральный институт отправился всем своим новым составом в Янгиюльский район, даже назвали совхоз, убирать персики.

— Министерство поднял, молодец! — одобрил Савельев ход моих действий, ещё не зная побудительных причин. И только потом сказал: — Ну, старик, излагай. Просто так из министерства душу ведь не вынимают.

Мы долго сидели за бутылкой сухачика. Больше молчали. Прощаясь, Савельев спросил:

— Завтра поедешь?

— Как встану.

— Ну, удачи, старик! — он меня дружески обнял. — Ты заслужил.

Мамы дома не было — она ещё в начале лета уехала к бабушке в Саблино, под Ленинград, откуда в мои студенческие годы возвращалась только по осени, а в год смерти бабушки вернулась вообще в декабре, её похоронив. Это даже к лучшему: с мамой я своими душевными переживаниями никогда не делился, но и скрыть их сейчас не смог бы — и пошли бы расспросы. А так достал заложенные в морозильник нашего верного «Саратова II» перед отъездом в лагерь два пласта исландского филе трески, разморозил, поджарил, поужинал. И отрубился до утра.

Зная адрес, найти то, что нужно — лишь дело техники. К полудню я был уже в том отделении совхоза, где, как мне уточнили в его конторе, работали новоиспечённые студенты режиссёрского факультета. К полевому стану мы с ними подошли одновременно. Но где же Оля?

— Где Оля?! — выкрикнул я, как теперь кажется, надрывно.

— Я тут, — отозвалась девушка, которая стояла ко мне ближе всех. — Как ты меня нашёл?

Она спросила «как», а спрашивала — «зачем». Она наверное не хотела, чтобы я видел её такой. Это была не Оля. Да, черты явно её, но что черты, если нет умещённого в них человека.

Ребята-однокурсники с интересом рассматривали меня. Повариха, из них же, пригласила обедать. А Оля сказала:

— Пойдём я тебя провожу.

Нам всё было ясно: нас прежних нет, а нынешние мы друг другу чужие.

— Оля, ты вернёшься? — крикнул нам вслед кудрявый парень. В его вопросе тогда не было никакой особой заинтересованности. Но потом он стал её мужем.

У автобуса на Янгиюль Оля скользко поцеловала меня в щёку и сказала только одно:

— Нам не надо было ложиться спать. Или надо было ложиться вместе.

Практически это же самое сказал Александр Кочетов в «Балладе о прокуренном вагоне».

Потом мы не виделись и виделись. Когда припирало, то я находил её в жизни, то — она меня. Мила очень переживала и порой приглашала в их дом во дворе напротив главных ворот Туркменского базара — теперь нет уж и дома, и того Туркменского. Когда Оле исполнилось 18, мы даже решили жениться. Она позвонила в «Вечёрку», где я писал после университетских занятий очередной репортаж, что ждёт у института, я примчался — и мы решили завтра идти ей знакомиться с моей мамой. Мы решали и знали, что этого не случится.

Я больше никогда её не видел. Слышал, что она вышла замуж за того славного курчавого парня. Потом, через много-много лет, я тоже женился, но совсем на другой Оле, матери моих детей.

…Лена стояла передо мной посреди горкомовского коридора и словно смотрела кино про то, что я сейчас вам рассказывал. Был декабрь, предновогодье, в Фергане лежал снег.

— Вы завтра свободны под вечер? — спросила она. — Если да, приходите в драмтеатр — мы там готовим новогоднее действо.

Я, конечно, пришёл и потом написал репортаж «Дед Мороз надевает… брови». Лена была Снегурочкой. От каждой женщины у меня что-то да остаётся. От Лены репортаж, от Оли — вся моя долгая жизнь.

6. ЧУВСТВО ЮМОРА СУДЬБЫ

Мы с Андреем такие питохи, что на полбутылки остановились — Лена напрасно иронизировала, знает ведь нас. А вот чай — чай полился рекой, едва успевали заваривать новый, чай нам только давай!

Привезли Вовчика. Коля с Валей даже не проходили в квартиру: в прихожей сунули матери в руки две сумки — с одёжкой-обужкой на смену и сластями, чмокнули чадо, махнули из-за выступа коридора, не особо и вглядываясь: «Привет, дядя Саша!» — и были таковы. Оно и понятно: настало то долгожданное время, когда можно — и нужно! — безоглядно заняться друг другом. Его надо использовать максимально, несмотря на то, что с годами его станет лишь больше — ибо нужды в этом будет уж меньше.

Лена стала собираться во двор — гулять с Вовчиком. Она и сейчас походила на Олю — правда, с годами всё более отдалённо, но ведь и Оля уже не девчонка и тоже наверное мало похожа на ту прелесть, из 72-го. Сколько ей? Под 60? Бог мой — как раз 60! Я в день 30-летия моей старшей дочери в феврале поздравлял с 60-летием подружку детства Милу Сипко, а они с ней одногодки. Хм… А когда же у Оли ДР, подумал я по-современному. И понял, что вот не знаю. Никогда мы с Олей не говорили о днях рождений; она сказала при знакомстве, что ей 16 — от этого и шёл отсчёт.

Значит, ей 60. А Лене отмечали годом раньше. Но возраст Лены мне привычен — хоть мы и долго не виделись, с начала 80-х, лет 25, но опять уже многолетно в поле зрения друг у друга, и глаз попривык.

Интересно, а Оля-то помнит меня — если, конечно, жива. Думаю, помнит. Ведь то мгновение лета смяло безжалостно, селево обе наши с ней жизни — не на месяц, не на год, а навсегда, и мы живём — если живы оба, лишь с большей или меньшей степенью успеха расправляя то нерасправляемое гофрэ. Теперь я точно знаю, что именно тогда, спустя пятилетку с начала занятия журналистикой, окончательно мутировал в Homo scriptoris, когда всё, что способствует счастью сапиенсов, отскакивает, будто заряженное с тем же знаком. Счастье, конечно же, есть у меня — но оно совершенно другое, и сейчас мне не хочется углубляться в детали.

Мутация шла тяжело — как в фильме «Муха». Щетины, у меня, правда, не выросло, но это же только снаружи, а кто знает, что случилось внутри…

С Наденькой Алешковой с течением лет всё ушло в тихую фазу. Любви не вышло, дружбы — тоже. Но нас тянуло друг к другу, и я временами заглядывал к ней в Узсовпроф на углу «Правды Востока» и Кирова, где она служила после универа то ли инструктором, то ли инспектором. Мы вспоминали былое за дружеским флиртом, как за погасшим костром, приводя окружающих в недоумение типа того, что вот, мол, красивая пара, а мается дурью. Но я был давно уже не вполне человеком, а Надюша, тонкая умница, чувствовала это моё направление трансформации с первого курса и с тех пор инстинктивно душила себя.

В студенчестве я надрывался: она и не шла на сближение, и не давала свободы. Может надеялась, что «израстусь», не понимая исконной природы мутации. Она боролась со мной внутри меня за меня исчезающего против меня разрастающегося — и ничего не могла поделать, ибо это необратимо. Не знаю, правда ли чувствует женщина инстинктом своим соперницу, но что она чует соперничество — в моём случае, творчество, это точно, уж вы мне поверьте. Они видела, что творчество неуклонно заполняет меня своим веселящим газом, когда не особо нужны уже ни женщины, ни семья, ни искусство, ни даже любовь.

Порой она прибегала к диковинным средствам для изгнания бесов. Мы едем в маршрутке из универа до гостиницы «Ташкент» — Надя и наш «треугол»: Игорь, я, Саша Чуб. Мне дальше всего-то два шага в «Вечёрку», Игорю — пересадка, а им с Сашей до ЦУМа технически по пути. Она обнимает его и вульгарно, в обнимку, они шествуют, изумляя прохожих — год-то 73-й. Я не ревную, конечно; я же знаю, это вовсе не в стиле ни Нади, ни Саши. Ему может и трафит чуток, но больше он всё-таки Наде подыгрывает.

Я тоже бесился — изливался стихами, надеясь вывести Надю из равновесия, чтобы она поснимала затворы. Однажды выдал поэму «Героиновая эйфория», ни больше, ни меньше, которую ей посвятил, надписав посвящение на автографе, чем вызвал её мимолётный восторг. А потом та поэма, через Наташу, Надину сестру, в списках ходила по всему универу, доставив мне вовсе не славу, а массу напрягов от объяснений, как до такого, мол, докатился член комсомольского бюро факультета, да ещё и отличник. Хотя то был, конечно, лишь образ, как теперь говорят, изменённого сознания, особо воспринимающего картину тогдашнего мира. Но поди докажи… А главное, цели-то я не достиг, только сделал, пожалуй, хуже — показал ей невольно, что творчество уже почти победило во мне нужду в чувствах извне, само став их полноценным источником.

Но потом всё как-то затихло само по себе. Уже было ясно, что я стал приматом иного вида, а значит борьба ею проиграна, и незачем надрываться. И после конца Надиного рабочего дня мы чинно, чуть не по-пенсионерски шли с ней под ручку мимо театра Навои и фонтана за ЦУМ, где она жила с родителями и сестрой — их было три сестры, но самая старшая, Ольга, давно вышла замуж, причём в другом городе. Целовались в подъезде, не страстно, уютно, как очередь отводили, потом пили чай с её папой и мамой — и в сумерках я уходил — привечаемым другом дома, не более.

А чаще она приезжала на трамвае ко мне во «Фрунзевец», где её почти все уже знали и порою шипели по поводу свадьбы: «Ну скоро вы там?» А что скоро? Посидев-поболтав минут пять, мы шли не спеша по Сапёрной, опять же за ЦУМ, и всё повторялось в прескучном сценарии с привечаемым другом дома. Опять же — не более.

Мы даже вместе встречали новый 75-й год — первый для моих однокурсников целиком не студенческий. Правда, в узкой компании наших же, кто остался в Ташкенте, у той самой Тани Козловой, что метала диск, на Первушке. Но все понимали, что они это лишь антураж, и все весёлые разговоры с подначками только вокруг нас и вертелись; Надю это заметно раздражало, на меня наводило тоску. Грустнее Нового года не помню: было очень больно сознавать, что всё, что студенчество кончилось, и хотя оно было все годы для меня сугубо вторично — не учёба как таковая, а среда этих милых, прекрасных, но сапиенсов, среди которых я был, как взятая в дом шимпанзе, всё же последние сапиенсические кусочки меня, выходя точно камни из почек, доставляли нестерпимую боль.

Но однажды апрельским блаженным вечером я возвращался из Чирчика, куда гонял в танковое училище, и на крыльце редакции столкнулся с Галой Глушковой.

— Ты где пропадаешь? Иди, там Надя давно тебя ждёт. И, кажется, плачет. Разве можно так с девушкой, Жабский?

Я пулей взлетел на второй этаж. Надюша сидела за моим столом, приклонившись плечом к постеру-календарю с Андреем Мироновым, которым обожала любоваться Лариса Малюга из отдела писем. Вадим Журавлёв, наш начальник, гарцевал перед Надей, потчуя чаем и карамельками из своего арсенала дамских угодников.

— Ты что свою девушку бросил, старик? — накинулся он на меня, словно не сам отправлял на задание. — Ты только взгляни на её глаза — она же зальёт сейчас нам слезами весь пол и цензуру затопит, — он имел в виду кабинет военного цензора Цехмейструка, что был прямо под нами.

Мы вышли с Надей из кабинета, но не успели вообще из редакции: на лестнице Надя, не сдержавшись, припала к моему плечу и всхлипнула:

— Я тебя предала…

Я чмокнул её мокрый нос и быстренько протащил мимо предельно внимательной Алии Сулеймановны — нашей любимой вахтёрши, но очень уж бдительной. Я сразу понял, о чём это Надя: недавно вернулся из армии славный парень-грузин, кажется, её одноклассник и чуть даже не сосед, она мне рассказывала, как он клеится.

— Надюша, ну что же ты, как предала? — целовал я её глаза, ведя всё по той же Сапёрной и не обращая внимание на прохожих. — Ты же мне не давала зароков. И я с тебя слова не брал. Ну всё же естественно — это жизнь, и это когда-то должно было случиться. Раз уж у нас не случилось…

Тут она разревелась. Видимо, где-то на донце души она всё же дала этот самый зарок, просто мне не сказала. И теперь ей было от этого особенно больно.

Мы расстались не как обычно, не дома у них, а за целый квартал. Она уходила понуро.

А через месяц примерно, если не полтора, уже наступило лето, заявилась в редакцию чуть ли не утром, вся какая-то пришибленная, перепуганная, и пробыла у меня и со мной, под любыми предлогами, едва не весь день. Мы обедали вместе с Савельевым в ресторане гостиницы «Россия», где комплексные обеды, когда ещё их не звали бизнес-ланчами, стоили всего три рубля. Затем ездили вместе в ОДО по делам, а потом посидели с часок под чинарами в Сквере — как вроде не я и она, а — мы. Надя слегка ожила, читала на память какие-то мои стихи наших студенческих лет, которых я сам уж не помнил, дразнила, что вот это писалось не ей и вот это. Я чуточку млел, разумеется, но сознавал, что всё это ох неспроста, что она словно опасно склонилась над омутом, искушая судьбу. И как в воду глядел.

На следующий день у них с Юрой была свадьба. А там уж она родила ему прелестного, как потом говорили, кто видел, мальчоночку Валерьяна.

Но от меня никуда не делась. Знаете, как её фамилия по грузинскому мужу? Джабидзе. Оцените чувство юмора судьбы.

… — А мы уже пришли! — с порога весело сказалась Лена. — Дедуля, давай нам скорее ужинать, а то мы сильно голодные!

Вовчик влетел на кухню и взобрался к деду на колени, закрыв лицо обеими ладошками и как бы отгораживаясь от меня. Мы виделись редко, в его понимании — в разных эпохах, и он, как герой «Дня сурка», каждый раз знакомился со мной заново.

Андрей, как все восточные мужчины, готовил прекрасно и сам, и спустя короткое время Вовчик уже уминал нежное пюре с размятой в нём тёплой котлеткой. Я погладил его по головке и собрался домой. Андрей вопросительно поднял над столом бутылку недопитого коньяка — мол, на посошок? Но я отрицательно помотал головой, пьяный нахлынувшими воспоминаниями и пошёл обуваться.

И тут из гостиной вышла Лена. В руках у неё был чек — явно из мужниной «коллекции».

— Ребята, вы можете мне объяснить, что это?

Андрей взял чек и поднял на неё глаза:

— Не видно разве — мой список покупок на завтра: прикинул, пока помнил.

— Нет, ты его переверни!

— Зачем?!

— Хочу проверить, я одна сошла с ума или нет.

Он усмехнулся, однако перевернул. Потёр нос.

— Ну, старый чек…

— Да, старый, — кивнула Лена. — А дата?

Я сбросил кроссовки питерской фабрики спортивной обуви «Динамо», ибо хожу исключительно в них, раз в два года меняя сносившиеся, и тоже склонился над бумажкой, задевая щекой Андрея.

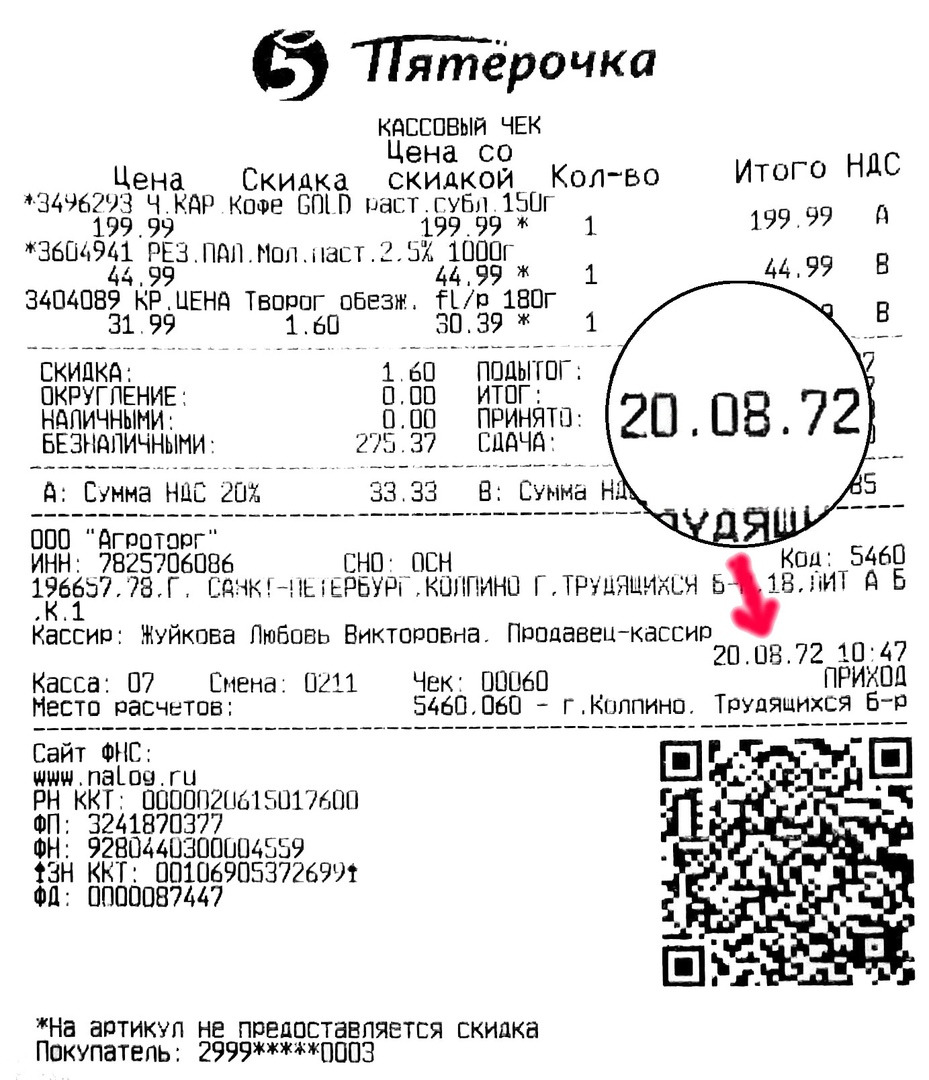

На чеке значилось: дата покупки — 20 августа 2072 года.

7. «ТРИ КАРТЫ»

На другой день с утра, а проснулся я рано, я думал, отчего нельзя оживить фотографии. Нет, я знаю, конечно, причину — это записи света, который давно отсветил на Земле и сейчас мчится куда-нибудь в нашей галактике дальше. Но всё-таки — почему?

У меня был знакомый по молодости, почти даже друг, который вот так же не мог понять, как письма попадают из почтового ящика к адресату. Он был весьма образованный человек — а не мог.

Наше знание не есть основа для понимания. Если бы всё было так просто, мы бы многое уже поняли. И может быть перестали бы жить. А так вот живём себе, ибо человечество, при всём его знании, бестолково — и только это, похоже, и держит его на Земле.

Увидев тот чек из грядущего года, я виду не подал и быстро, насколько возможно, откланялся. Друзья уговаривали, даже Лена сама предложила по чарочке накатить, ибо без этого явно не разберёшься. Но я напридумывал кучу причин и под их дружное «ну ты и сволочь!» вылетел на пустеющую Будапештскую. На остановке на той стороне Дунайского стояла маршрутка до Колпина — они вечно подолгу торчат вечерами на остановках, сгребая, как веником сор, измельчённый до атомов пассажиропоток. Я ринулся к ней, едва только на светофоре брызнул зелёный, но тут водитель завёл двигатель и стал выжимать сцепление.

— Тохта, тохта! — закричал я ему, и это, магическое для Питера, заклинание явило новым свидетелям локальное чудо: маршрутка опнулась, и передняя дверь разошлась надвое.

— Колпиногачами? — для очистки совести справился я, взбежав по ступенькам новенького ПАЗика в салон.

— Ха, борадимиз, — ответил с широкой улыбкой маршрутчик, судя по типу лица, уроженец Сурхандарьи. Тронулся и, принимая плату за проезд, подмигнул: дескать, свои, бобо, всё у нас схвачено.

Жить стало в Питере много проще, как все автобусы и маршрутки «оседлали» мои земляки. Прежде шиш вам вот так попросить подобрать, если водиле, что рожа варежкой, уже вздумалось ехать, а нынче ну прям благодать. Уже несколько лет я чувствую себя, как некогда в русской части Ташкента, где европейских лиц было хоть, конечно, и больше, но не так чтобы очень. И порой даже лучше: лепёшку, родной оби-нон, да ещё и горячий, можно купить без проблем — тандыры повсюду, так что есть и самса, но вот только не из баранины — не едят её местные, да и бог с ними — что б они понимали…

Так вот если б кому удалось оживить фотографии, я бы ту оживил по его технологии, где мы с Милой и Игорем в лагере. И спросил бы у Милы… А что бы спросил?

Едва глянув на чек, я, в отличие от старых ферганских друзей, с которыми мы вместе обалдели, сразу понял, что пуля эта выпущена в меня. Кто её выпустил и зачем, предстояло понять в одиночестве, без внешних эмоциональных помех. Потому-то я так поспешил, оставив в недоумении и растерянности славных ребят, начавших свою жизнь с чьей-то смерти.

…Мы познакомились с Леной перед новым 78-м годом, и зимой у нас что-то там, пока платонически — я бывал в Фергане лишь редкими наездами, намечалось А по весне её послали в «Ферганку» отнести горкомовский некролог на смерть какой-то заслуженной учительницы. Она долго бродила по редакционному коридору, пытаясь понять, к кому правильней обратиться. Её заметил Антипин и, в третий раз проходя мимо, позвал за собой. Пробежал глазами некролог, заверенный подписью первого секретаря горкома комсомола и печатью, и набрал на своём жёлтом рижском аппарате внутренний номер.

— Андрюха, воткни на четвёртую жмурика.

— Как вы так можете?! — вспыхнула Лена и дёрнула плечиком. — Это такой человек был, она же всех тут переучила! У нас горе…

— Да тут склеила ласты одна одуванка, — пропустив мимо ушей Ленину филиппику, продолжал Валера. — Куда-куда? Можешь грохнуть Ремстройтехнику — всё равно в каждом номере повторяют: сначала разгонят рабочих ишацкими расценками, а потом плачутся, мол, приходите.

Лена, как сама мне в мой следующий приезд рассказала, уже сидя не близко, не грея мягким бедром, а через стол, одурела. «Какие циники, я думала тогда, — говорила она, поглядывая на фото Андрея, с которым готовились к свадьбе, повернув его так, чтобы мне было видно. — Как только можно такими быть?!»

Эх, Леночка, это ж скрипторисы, помнится, мысленно усмехался я, слушая её излияния и с удивившим меня облегчением виртуально передавая её попутно Андрею. Хорошо, что ты ещё неандертальцев не застала — вот бы удивилась. Наш брат, высасывая информацию, всю тебя истощит и не ойкнет — как обедающий ланью лев: он же не изверг, а просто голодный. Ну самые может нестойкие проводят ещё до трамвая хоть в какую-то компенсацию, а то даже дадут на него 3 копейки. Но это что-то давно не случалось и теперь уж не верится, а было ль вообще. Сам я, с нашей платоникой, ясное дело, не в счёт.

Или вот, скажем, познакомился с девушкой, хоть вот как я с тобой. О чём думает юноша мужеска пола? Правильно, как бы девушку это… того… подвести к самому сладкому в их отношениях. А скрипторисы этого пола и об этом, конечно же, думают, но прежде всего — как бы славную девушку применить для работы. Мне не раз эти «полубогини», с которыми едва начинали сближаться, говорили, ты что — кадровик, из-за вопросов, не очень-то вписывающихся во флёр конфетнобукетности. Но так родились десятки моих репортажей из интереснейших мест, где работали, учились или просто имели знакомых мои незабвенные музы. Да хоть тот же мой репортаж «Дед Мороз надевает… брови», рождённый «от Лены».

Всё это Лене я тогда не сказал — ни к чему распахивать дверцы шкафов со скелетами перед свадьбой. Да и Андрей всё же не журналист — он скорее продукт брожения в среде матёрых скрипторисов, как яблоки или арбузы в квашеной капусте. Вот только что это за продукт на поверку семейной жизнью окажется, я сказать тогда точно не взялся бы. Слава богу, что всё обошлось.

Валера отправил Лену с некрологом прямо в типографский цех, тут же, на первом этаже, ибо Андрей никак не мог прибежать за ним сам: шла сложная вёрстка первой полосы, и он не успевал подносить верстальщикам досылы и правки. Там, во всей этой роскошной чумазости, лучше которой я и представить себе не могу ничего, не переваривая, хотя и боготворя современный процесс препринта, у них и случилась любовь. Андрей отдал некролог линотипистке, потом сам встал к талеру и, вооружившись острым гранёным шилом, заверстал на место объявы той незадачливой Ремстройтехники и покамест не забитого пространства, ждавшего досыл, эти полсотни ещё горячих серебристых гартовых строк. Так заверстал и обрамил линеечкой в цицеро, что премудрый Валера, взяв в руки оттиск, всё понял и спросил их обоих, когда уходили — «Валера, я скоро, только Леночку провожу!» — что им лучше на свадьбу дарить — пылесос или миксер.

Да, ну так к чеку… Я стал размышлять. Мандатка была в театральном 19-го. Почему не 20-го, как обычно бывало? А 20-е — воскресенье, и мандатную сдвинули. И тогда же вечером, после неё, приехала Оля — пока я ретроспектировал с Пенсоном, а потом помогал транспортировать пьяную Старикову в её комнату в блоке дирекции лагеря. В сцене, которую в ночи снимал Дамир, она не была занята — там разыгрывался, кажется, день рождения в фильмовом лагере главного героя — Димы, которого играл его 14-летний тёзка Дима Сосновский. Он уже мелькал прежде в детских фильмах, и потому лицо его узнавали. Снялся даже в знаменитой картине «Чудак из 5 „б“» Ильи Фрэза вместе с самими Татьяной Пельтцер и Евгением Весником, где играл, правда, роль лишь одноклассника того самого «чудака» Бори — Сашу Рябова. А после — только в совершенно никаком телефильме «Посылка от Светланы» — и куда-то пропал. Прожив всего 32 года, он умер ещё в 90-м — отчего-почему, я не знаю.

Но тогда все ещё были живы, и на весь спящий лагерь в горной прохладной тиши глухо разносилось с освещённого дигами пятачка детское нестройное застольное пение: «Ох и хитрый, наш Димитрий!». Оно с небольшими интервалами повторялось раз пять, когда Салимов, как я полагал, решал снять ещё один дубль, и оттого и теперь стоит у меня в ушах. Светлана, едва держась на ногах, при этом пении пьяно ухмылялась и пыталась что-то мне объяснить про основы искусства.

И вот тут-то как раз и приехала Оля. Но это ничего же не значило для меня, поскольку я об этом не подозревал — как и обо всём, что случится назавтра и дальше, да и вовсе не ждал самого приезда какой-то «сестрёнки». То есть, тот день — нулевой. Значило для меня лишь 20-е, когда засветился непроницаемый кокон, в котором мы провели с ней полсуток вне мира и времени. Но ещё больше — 21-е, когда сменились наши магнитные полюса. А ещё более — 22-е, когда окончательно рухнула жизнь.

«Три карты, три карты»… Что там секрет «Пиковой дамы»! 20-е, 21-е, 22-е — я должен понять сперва их синтетический смысл, чтобы выявить значимость в нём каждой даты. Секунда! Я вспомнил, что так папа учил меня отмерять самому вроде б неуловимую шестидесятую долю минуты: «Скажи спокойно: двадцать один, двадцать два, двадцать три — это и есть, Саночка, секунда». Папа звал меня Саночкой в детстве, а потом Искандером. Родители дали мне имя при рождении дружно, но по разным причинам: мама — в честь погибшего под питерским Красным Селом в январе 44-го своего младшего брата, дяди Саши, за которого я живу на Земле, как в тех стихах Рождественского, ставших песней; папа — в честь Александра Македонского, своего кумира, которого на Востоке звали Искандером. Поэтому для меня эти имена равнозначны: Александр и Искандер, зовите как угодно, я откликнусь.

А вот Надюша называла только Сашулей, даже когда и сердилась. Когда — я рассказывал это в другом сериале, «Лиловая кружка» — мой друг Вадик Носов наплёл по приколу в редакции университетской многотиражки, что якобы открыл на истфаке «самородка» (хотя я к тому времени уже лет пять писал, в отличие от журфаковских лоботрясов, во многие ташкентские газеты), и те прислали глазастую девочку Ларису с первого курса журфака взять у меня интервью, словно я человек ниоткуда, а я тотчас сделал ей — очень, надо сказать, соблазнительной, куда более интересное предложение, и мы дружно забили на то интервью, Надюшу, хоть и держалась она как собака на сене, задело чувствительно. «Это скотство, Сашуля!» — серьёзно сказала она мне наедине, вскоре узнав обо всём, и даже в маршрутку со мною в одну не садилась, чтоб ехать домой, пока наше с Ларисой весеннее приключение не испарилось, как всё в молодости, само собой уже к летней сессии.

И больше Сашулей никто меня в жизни не звал, да я бы и не позволил… Мне от этого и радостно, и горько — это только подчёркивает, что всё в жизни неповторимо.

А как же звала меня Оля? Она звала меня просто Ты. И я её — так же. В те двенадцать часов нам не было нужды в именах, коль даже ни поесть, ни в туалет, простите уж за низкие подробности, нам не было нужды. «Ты» было куда более интимно, ведь мы плавились в том коконе, сплавляясь в дубль-ты, и если бы Мила не убедила нас, на нашу беду, поспать, к утру, возможно, получился б самый прочный сплав во вселенной.

Но что уж теперь горевать, тем паче, что это не приближает меня к разгадке тайны чека из будущего. Я вполне трезвомыслящий человек и не верю ни в какие чудесные перемещения во времени. Я даже в собственное перемещение в нём из юности в старость не больно-то верю, ибо ощущаю себя всё тем же, что и тогда, в 72-м, а уж совсем точно таким, каким был, узнав о Надюшиной свадьбе. Я так же веду себя, говорю и пишу, а мой организм мне ни в чём не перечит. У меня нет ни медкарточки, ни страхового полиса, а через месяц, в конце октября 2019-го, когда пишутся эти строки, я отмечу 35 лет, как не был у медиков в качестве пациента. Ревмокардит, обретённый на хлопке в 69-м, я лечил в стационаре тогда же, в декабре, потом — в сентябре 76-го, откуда прощался с уезжающим в «Пионерку» Носовым по телефону — у него не было даже времени ко мне забежать, а завершил в октябре 84-го далеко от Ташкента — на Нижнем Дону. Тогда меня сняли с ревмо- и кардиоучёта — и всё.

Вы скажете, что-то не верится. А мама моя вылечила гипертонию уже после 70-и и прожила в полном здоровье до 95-и. Так что в перемещения во времени, тем более в обратном направлении, из будущего в прошлое, я нет, не верю. И появление чека оттуда, из дня ровно столетия чего-то такого, смогу объяснить, лишь разобравшись, столетия всё же чего.

8. «ОСТАВИТЬ В СИЛЬНОМ ПОДОЗРЕНИИ»

Ещё в школьные годы я вычитал в мамином журнале «Работница», который она выписывала много-много лет, что если ум заходит за разум или напал депресняк, пойди-ка и вымой голову. И я всегда так поступал — и неизменно со стопроцентным эффектом. Вот и теперь, зайдя в тупик с этими «тремя картами», влез под душ и намылил свою аксакальскую черепушку. Там и мыть-то особенно нечего: в парикмахерской, не без переспросов и уточнений на всякий пожарный, берут самую маленькую насадку, 3-й номер, и снимают всё, что наросло за месяц. Это в молодости я хипповал, да и после всегда носил длинные волосы, но в миллениум как отрезало — и в третье тысячелетие я вступил Искандером-бобо — под ту самую 3-ю насадку.

Мыть-то нечего, а как вымыл, так и мысли бойчее пошли. Всё нельзя раскумекать одновременно, рассудил я ещё под тёплыми струйками душа, такими желанными особенно в этот небольшой «сет» сентябрьский дней, когда уже засеверило, а отопление ещё не включили. Прежде этот промежуток порой занимал чуть не всю вторую половину месяца, а то и прихватывал кусок октября, если погода волтышилась, как говорила моя покойная тёща на свой тюменский манер. А теперь, слава богу, додумались до протапливания — это когда, не дожидаясь нормативных пяти дней подряд с 8-градусной температурой за окнами, подпускают чуть-чуть кипятка в отдохнувшие с мая радиаторы, и становится сразу уютно, как от глотка горячего чая с мороза. Тут уж, перефразируя моего папу, можно ждать полноценного отопления наравне с замерзающими.

Проблему надо разделить на части: сперва понять, чего добивается тот, кто создал этот чек и подбросил его Андрею, а потом уж искать и его самого — среди путешественников во времени, шутников, инопланетян, контактёров и т. д. и т. п. Придя к этому здравому, как мне тогда виделось, заключению, я через силу отпихнул, до поры, от себя любопытство, понимая, что его всё равно не удовлетворить, пока не постигну цели всей этой экстравагантной, прямо скажем, выходки.

Тут позвонил Андрей. Не хотелось брать трубку, но его лицо на смартфоновском аватаре было таким убедительным, что пришлось.

— Ты хоть что-нибудь понял? — спросил он с места в карьер.

— А нам с тобой часом не показалось? — с надеждой ответил я вопросом на вопрос.

Андрей промолчал, но вскоре смартфон издал звук, как-будто бросили алтын в пустой трамвайный автомат. Мало кто понял, что я сейчас написал, поэтому поясняю для вновь прибывших на планету. После ХХII съезда КПСС, состоявшегося как известно, в нарушение давней партийной традиции, не в феврале, а в октябре 1961 года и объявившего курс на построение в СССР коммунизма к 1980 году, признаки коммунизма начали появляться уже на другое утро. В том году, только как раз в феврале, мы получили квартиру на первом квартале «ташкентских Черёмушек» — массива Чиланзар, где было всё не похоже на мне родной с детства район Ассакинской-Пушкинской, куда входил и наш Первый Свердловский проезд, где родители снимали квартиру ещё до моего рождения и заплатили хозяевам Соловьёвым за прожитые в их угловой комнате годы, как помню из их разговоров, 40 тысяч рублей — естественно, «старыми». Это теперь жилмассивы обыденность; даже люди ненамного и младше меня именно так и воспринимают их с детских лет. Но тогда это была невидаль! Без улиц, переулков и проездов на месте полей и огородов, а в старину, видимо, и джидового сада (Чиланзар и означает в переводе с узбекского джидовый сад, а джида это такое колючее растение с терпко-сладкими плодами, схожими с финиками, вяжущими на вкус) стояли свободно четырех и пятиэтажные кирпичные дома, образуя дворы без заборов, ворот и калиток. Это было диковинно до невозможности, и мы — не только дети, но и взрослые новосёлы — ходили вечерами после работы по собственному кварталу на экскурсии, дивуясь, что и так, оказывается, можно жить. Это позже уже, в дальней части второго квартала, далеко за Гагарина, у самой Волгоградской, начали строить дома из панелей, привозимых с завода сразу с рамами в оконных проёмах и дверями балконов.

И вот едва мы успели хоть как-то освоиться с градостроительной новизной, нас ранним воскресным октябрьским утром разбудил пронзительно-сволочной звук клаксона. Все повыскакивали на лоджии, многие с намерениями, далёкими от добрых, и увидели на дорожке отражающий солнце никелированным фургоном мотороллер.

— Ты чего разгуделся? — набросились на его водителя и из нашего 47-го дома, и из соседнего — 48-го. — Посмотри, сколько время! Люди кто-то с ночной…

А водитель с улыбкой выключил намеренно заклиненный им клаксон, надел белый халат и открыл свой фургон.

— Прививки, что ли, делать? — стали гадать на лоджиях, перекрикиваясь. — Или дезинфекция? Это бы ладно, не то клопы, стервецы, одолели.

Клопов из ташкентских «шанхаев», обитателям коих и дали квартиры в наших домах, новосёлы навезли в самом деле немерено — несколько лет выводили всем «обчеством», конопатя все щели и дыры, оставленные строителями, предварительно засыпая их дустом и поливая дезинсекталем.

Но водитель скатил из фургона по приставленным сходням молочные фляги и, подняв литровый черпак-стакан на длинной ручке, выкрикнул:

— Граждане, молоко! А там у меня ещё и горячий хлеб.

Лоджии вмиг опустели. А через минуту к мотороллеру уже стояла огромная по-советски ругливая очередь с бидонами и баллонами, как у нас в Туркестане называют трёхлитровые стеклянные банки, и авоськами на плечах.

— Граждане, ну зачем же толпиться и нервничать: вон и к тем домам уже мотороллеры подъезжают — просто я к вам первым успел.

В нашем дворе, прозванном ребятнёй «пистолетом» за его характерную конфигурацию, было 8 домов — и у каждого вскоре стояли эти признаки наступавшего коммунизма. Люди и подумать того не могли, что отныне не надо бежать утром в булочную или в молочный — им это всё подвезут прямо к подъезду.

Другой приметой наступавшего уже почти осязаемо коммунизма стали кассы-автоматы в городском транспорте. Вдруг в тот же год на многих маршрутах исчезли кондукторы, а вместо них в начале салона и в конце, а если вагон длинный, то и в середине подвесили или поставили кассы, куда нужно было самим бросать монетки в соответствующем наборе и, покрутив ручку сбоку, выдавить из кассы билет — совсем как бельё из отжимки на стиральных машинах тех лет. Ничего автоматического в этом, конечно же, не было, но об этом никто не задумывался — восхищал автоматизм не механики, а поступка по совести: сам заплатил — сам оторвал билет. И сам себя уважаешь. Коммунизм!

И вот мой смартфон бренькнул именно так, как бренчала в пустой утробе кассы выехавшего из депо вагона брошенная в неё первая монетка. Услышал этот забытый уже звук, и что-то тёплое скользнуло по душе, словно котёнок. А это пришла ММС с фотографией чека.

Нет, мы с Большаковыми не ошиблись: год читался особенно чётко. Значит, или у нас с ними групповое помешательство для маленькой такой компании, или… Меня подмывало выйти во двор и спросить у соседей, какое число они видят на чеке, где указана дата. Я уж было оделся, но в дверях осознал: а если мы с ребятами всё же пока что не психи, то после моего вопроса о нас именно так и подумают. Так зачем же нам гнать лошадей? По пятому номеру мы всегда же успеем. Опять не понятно? В Ташкенте к психушке вёл пятый трамвайный маршрут.

Меня уже злило немного, что я, старый аналитик, — а аналитика это основа профессии журналиста, даже если он не обозреватель, не колумнист, как теперь говорят, а «бегун» -репортёр — упёрся в стену и не могу нащупать в ней даже щелочки. Отчего всё же этот неизвестный Некто словно призывал меня отметить столетие именно событий 20 августа 72-го? И всех ли событий? Ну что, скажите на милость, за «события» были до нашей встречи с Олей — сломавшаяся молния на моей ширинке, что ли? Тогда это да, мне казалось событием, да оно им и было — очень уж стрёмно мне было стоять с расстёгнутыми брюками на утренней линейке, когда ни отвернуться, ни прикрыться. Но эта засада — из тех событий, которые перестают ими быть, едва только минуют. Нет, ну что о том говорить…

Заварил чай, сделал хайтар, налил в кружку. Будь пиала, мне подумалось, это б меня подстегнуло, но пиалы не было, а моя старая белая, в своей основе, кружка с широкой, почти во всю её высоту «малахитовой» полосой посередине, которую мне подарили домашние, помнится, на 23 Февраля ещё когда жил на Дону, ничего мне шепнуть не могла — ни по-русски, ни по-узбекски…

А ведь шепнула! Из душистого облачка пара сначала на губы, а после и в мозг перескочила идея начать со второй части загадки — кто мог быть заинтересован в том, чтобы я сейчас ломал себе голову.

Пожалуй, и верно — идея. Итак, 20-е. Переберём всех, с кем контактировал и общался в тот воскресный августовский день. Первая, разумеется, Мила. Это была роскошная женщина! Даже на фотографии с пионерами видно, что это за секс-бомба. Она была старше меня на 4 года и воспринималась как зрелая женщина. Соблазна почему-то не вызывала, что было б естественно, кстати, в силу присутствия в общей спальне со мной такого сильного эротического заряда, но уж вот так. Отношения у нас сложились дружеские и ровные, и Мила никогда не слала никаких сигналов к более тесному сближению. Или я этого по молодости и неопытности не понимал? Может она их как раз посылала, да я не просекал, а потом этот кокон?..

Выходит, женская ревность к сестрёнке из-за мальчишки, который не ловит её феромонов? Что ж, в этом есть логика, хотя мне это кажется диким — в контексте того, что я помню про тот и про все наши дни.

Добавляю в чай коньяка — дома у меня любимый «красный» «Киновский», хотя как любимый — в том смысле, что он мне нравится, а так стоит откупоренный уже как бы ни третий год. Ну что, ладно, Мила. Вот она представляет мне Олю — явно наслаждаясь произведённым эффектом: ты, мол, думал «сестрёнка» — так вот, обломись!.. И зачем это, если флюиды и феромоны? Тогда уж скорее ей следовало прятать, а не выпячивать Олю, а то и вовсе не приглашать на вожатский мой медонос — что это за диковинный мазохизм советского логопеда, ну и что же что бёдра Вирсавии? Нет, на мазохистку Мила вовсе не походила. Она явно радовалась наконец-то приехавшей к ней в гости сестрёнке и делила со мной эту радость.

А дальше как она себя повела? Могла ведь, как Надя наутро, о чём-нибудь девочку упреждающе «просветить» ещё до нашей с ней встречи — если не с вечера 19-го, так пока я возился с молнией. Мол, у меня вожатый вполне себе симпатичный, а у него тут девушка — не спецом, а так, обрисовывая общую обстановочку. Но ведь не было этого, иначе б не засветился кокон — а что точно не засветился бы, подтвердит эта чёртова хлебовозка.

Положим, Мила почему-то не предвидела никакого соперничества — мальчишка тюфяк, за целую смену даже случайно не коснулся её вирсавиевых бёдер, хотя извинительных обстоятельств было сколько угодно: и пропавших ребят наискались, хватаясь в потёмках за воздух и чьи-то руки-ноги-уши, едва лишь хрустнула ветка, и в поход многодневный ходили, где грели друг друга, сбившись отрядом в тесную кучку и потухающего костра. Вон он, даже на фото целомудренно отгородился «перегородкой» из белобрысого пионерчика — кадр не снимавший придумал, а я сам так нам сесть предложил.

Но ревность могла закипеть и потом! А в чём же её проявление? В том, что убедила лечь спать почти в три ночи сестрёнку и этого тюфяка, ослеплённых друг другом? Но это нормально, она же не в коконе, а реальная жизнь того требовала.

Стоп! А если Мила тогда уже захотела тот кокон разгрохать? Для этого надо, конечно, спровадить сестрёнку. А предлог? И вот уже вижу картину, как Мила утром зачем-то зовёт проходившую Надю, знакомит с едва продравшей глазёнки сестрицей-соперницей, заводит разговор об обещанном ночью её со мной утреннем путешествии к бурливому Акташу. «Правда, Надя, оно того стоит? Вы же были там с Сашей?» — «Ещё бы! Только там столько колючек! Я в темноте укололась, отдёрнула руку и оступилась на мокром камне — и мы с Сашулей полетели в воду…»

Нет, это сущий бред. Надюша гордая и никогда бы не стала ничьим инструментом интриг. А главное, самое главное — она же красивая умница, именно так. Вот вы мне скажите, какая разница между красивой умницей и умной красавицей. Сдаётесь? Не видите разницы? Умная красавица — всего лишь ведь умненькая смазливка. А красивая умница — перл создания. Тут, как и всюду, управляющее слово — существительное, иначе и не бывает. Рядом со мной всегда были только такие имена существительные — начиная с моей мамы.

Нет, Надюша сама к нам пришла в павильон в то утро 21-го августа — инстинктивно, в каком-то родившемся, скорее всего, в зыбком предутреннем сне порыве и сама, вероятно, об этом жалела. Я помню её глаза, ставшие вдруг зеркалами, в которых отражался блудный сын, когда через два дня я вернулся в лагерь побитой собакой, и она, как-то отделавшись от конфидентки Козловой, повела меня за руку вверх по склону горы, на котором раскинулся лагерь, и за всё время нашей странной короткой прогулки сказала только однажды и только одно: «Сашуля…».

Значит, всё-таки Мила? Тогда чего она добилась, если столь изощрённо интриговала? Но ведь мы, интригуя, не всегда можем знать результат. Просчиталась. Ошиблась. Но это не значит ведь, что ни к чему не причастна. Нет, всё же, скорее всего, даже если она и желала в душе отъезда Оли, ей просто споспешествовал естественный ход вещей.

Пока что запишем так: оправдать, но оставить в сильном подозрении — была такая формула приговора в дореволюционном судопроизводстве.

9. ДИДЖИТАЛЬНЫЙ ВЕК!

Вот об этом бы я и хотел расспросить, да с пристрастием Милу, если бы кто оживил наше лагерное с ней и Игорем фото.

Желания следует утолять, пока они есть, а не когда появятся возможности. Но тут иной случай. И всё равно я снова и снова, как сейчас помню, переходил на компе к вьюеру изображений и вглядывался в её лицо на старом снимке, будто оно способно хоть что-то мне сообщить.

Вообще-то способно. Хотя бы напомнить, что год там 72-й и ей 24. Это по сегодняшнему «курсу» 71. Ну, допустим, Мила и есть главный интересант нашего с её сестричкой расставания. Даже без личной выгоды, а из спортивного интереса. Или, возьмём ракурс более прагматичный, старшая сестра, видя такое дело, испугалась, что Оля, едва поступив в институт, завихрится в возвышенных чувствах, а там уж, как водится, — свадьба-дети-не до учёбы. Могло такое быть? Вполне могло и аж со свистом! А тут ещё и «объект» этот, из кокона — ему самому учиться впереди целых два года, а там, скорее всего, как тогда было принято, в офицеры-двухгодичники загребут и запулят, куда Макар телят не гонял, а именно за Можай. И будет её нерасчётливая сестричка в пелёнках и без театров, которыми сызмальства грезила, влачить, и влачить, и влачить.

Очень реалистично. И ведь именно это бы, скорее всего, и случилось. С одной лишь поправкой, что после окончания универа я в армию не попал. Окончил, как положено, военную кафедру, принял на сборах в Туркмении летом 73-го года присягу, походив после этого пару месяцев в старших сержантах и командирах отделения, а весной 74-го мне присвоили звание лейтенанта. Перед защитой диплома нас собрали на военной кафедре и заместитель её начальника полковник Александр Максимович Чуб — отец моего однокурсника и нашего с Игорем друга Саши Чуба — продиктовал нам рапорт о призыве на военную службу на два года по военной специальности «командир мотострелкового взвода». Всё было в порядке вещей: выпускники на два года старше нас всей группой уехали в ГСВГ — Группу советских войск в Германии, а непосредственные предшественники загремели в Забайкальский военный округ. Подобное суждено было и нам. Однако уже после защиты, когда нас снова собрали на нашей «военке» — как мы думали, для объявления приказа, кому куда ехать служить, нам зачитали другой приказ — Министра обороны Маршала Советского Союза Гречко об отмене призыва в тот год двухгодичников в связи с избыточным выпуском военных училищ и отсутствием для нас в этой связи офицерских вакансий.

Так что Оле уж точно бы не пришлось, как и мне, куковать на затерянной «точке» и дуреть от идиотизма гарнизонной жизни. А там именно дурели, в пустынях, тайге и на северах, особенно считавшие дни двухгодичники. Помню, как в нашей кадрированной части в Иолотани под Мары, где было всего 36 офицеров да рота солдат, одинокий лейтенант Черноиванов из белорусских двухгодичников едва не угрохал себя, стреляя целыми днями со скуки в пустыне из пистолета по сусликам и так, и сяк, и через спину, и между ног; если бы камушек срекошетил немного точнее… А командир части, подполковник, фамилии коего память не удержала, человек, в отличие от балбеса Черноиванова, вроде бы основательный, живший с женой и дочерью в офицерском благоустроенном доме внутри части, выходил из него исключительно в полдень, причём уже весьма здорово набравшись чернильного «Геоктепе», продирался нетвёрдой иноходью через жидкий скверик на выжженный туркменским летним солнцем плац, где тотчас преображался и проходил его по периметру молодецким строевым шагом, потом отдавал честь профилям Маркса, Энгельса и Ленина на панно позади трибуны и лишь исполнив этот ежедневный идиотский ритуал отправлялся в свой кабинет в штабе части Родинке малёха послужить.

А в остальном всё в точности так, как мной задним числом сконструировано, и случилось бы с нами, тут даже к бабке не ходи. Это теперь я воображаю, что нет, мы же умные были с Олей, мы, конечно б, сперва доучились и стали работать, а потом уж и проза любви. Да шиш с маслом! А куда денешь, как говорил мой знакомый ташкентский архивист Жора Никитенко, давление в ушах («Да как женился на своей жене? Пришёл из армии, а тут давление в ушах…»)? Кокон лишь чуть-чуть не переделал нас в единое целое — со всеми вытекающими, увы, прозаическими последствиями.

Итак, повторяю, допустим, Мила и есть главный интересант нашего расставания с Олей — неважно из каких соображений. Но зачем ей, если жива, конечно, всё это ворошить в 71 год?! Трудно представить, чтобы старушка, даже если такая же шустренькая, как я, стала придумывать — и придумала! — экзотический способ напомнить, что в 2072 году, до которого мы все, конечно, не доживём, исполнится сто лет нашему с Олей кокону. Так ведь этот способ ещё мало придумать — надо осуществить! Изготовить чек, подбросить его Андрею, которого, кстати, я в том 72-м ещё и близко не знал, а она и поныне, сделать так, чтобы этот чек не скомкали и не швырнули в помойное ведро, а непременно показали мне. Нет, это какая-то чертовщина! Даже достаточно молодой и энергичный человек, причём хорошо знающий всех нас, не стал бы с этим затеваться, а тут почти призрак девушки из более чем сорокалетнего далека…

По тем же причинам отпали один за другим и все, кто был в лагере 20 августа 72-го: а) режиссёр Дамир Салимов, знакомый с Милой, но шапочно, а об Оле наверняка не ведавший ни сном ни духом; б) Игорь Флигельман, вряд ли придавший особое значение именно 20 августа, хотя он очень душой мне сочувствовал. Но даже если б и нет, даже если б вот так трансформировалась его саркастическая улыбка, когда он пробасил над нами: «Что, Саша, два билета на дневной сеанс?!» — всё равно это не в его стиле. Он добрый и простой: мог вышутить беззлобно, но и только; в) Надюша Алешкова, которая, конечно, была уязвлена, но ведь она тогда же воздала мне сполна — так зачем бы теперь?

Персонал лагеря вообще не имел к нам отношения и мало с нами общался. Таня Козлова… Вот Таня могла бы, в принципе, мстя за Надю, но опять же не в наши с ней тогдашние 64.

— Ну, значит, пришелец из будущего — больше некому! — хряснул я по столу. И тут опять позвонил Андрей.

— Старик, я тут подумал: может кто-то просто нынче подделал чек, а вовсе он не из будущего заслан, — сказал он, не здороваясь. Видно было, что они с Леной теперь только этим и живут. — Ты компьютерщик — скажи, это вообще-то возможно?

— Да без проблем! — испугал его я: я почувствовал, что он испугался, ибо до этого не очень, видимо, верил в возможность подделки, которая всё меняла. — И я уже думал об этом. Подделать-то можно, а вот кто б этим занялся: все участники той истории уже давно старики.