Бесплатный фрагмент - Заметки о неспортивном поведении

книга пятая

Про себя

Среди лифтеров я — лифтер,

Среди качков — качок,

И к гирям был неравнодушен я.

А вот штангист — не про меня,

Тяжелоатлетом был всегда!

Не раз я слышал смерть,

И детский плач сжимал мне сердце,

Но в основном прожил в тепле.

И благодарен я Судьбе,

Своим Родным, Учителям,

Наставникам по спорту,

Друзьям, что помогали мне,

И нескольким Прохожим!

Мы играли детьми в разведку, мы курили тайком «звезду»

Наша дворовая команда насчитывала не больше пятнадцати мальчиков и девчонок. Из дружных сплоченных мальчишек вышли: три офицера Красной армии, три мастера спорта СССР, и я из этой славной шестерки самый младший. Не всегда мы играли в футбол, хоккей, в лапту, кружили около баскетбольного кольца или с нетерпением ждали своей очереди около теннисного стола. Были и неспортивные сражения.

Как-то меня жена спросила: — Ты умеешь подражать пулеметной очереди? — И я ей сразу продемонстрировал.

— Это, наверное, у вас мальчишек в крови, Егор также может. А мы с Марьяной не смогли тарахтеть, подражая выстрелам из пулемета.

— Да, мы мальчишки можем стрелять из палок, убивать без пулек. Для этого нужно родиться пацаном, чтобы понять всю сущность игры в войну.

Обычно в войну мы играли двор против другого двора, или каждая часть поселка сама по себе или за себя. Как во многих поселениях улица на улицу у нас было не актуально, так как некоторые улицы насчитывали один или два жилых здания.

Понятно, что игрушек нам тогда никто особо не покупал. И в основном мы с раннего детства все, что нужно было для игр во дворе, делали себе сами. Мечи выстругивали из досок от ящиков, которые иной раз «тырили» возле магазина или у стекольного склада. Винтовки вырезали из досок побольше, выпиливая сначала ножовкой, а затем, обстругивали дерево ножом и обрабатывали наждачной бумагой. В качестве затворов часто служили старые шпингалеты, сорванные со снятых дверей заброшенных зданий. Для большего сходства мы эти шпингалеты иногда смазывали машинным маслом и это было очень здорово, потому что они щелкали как настоящие оружейные затворы!

И как в любой войне, в войнушке у нас главная задача ложилась на разведку.

Разведка — сбор сведений о противнике или конкуренте для обеспечения своей безопасности и получения преимуществ в военных действиях.

Из простой литературы и военных фильмов мы знали, что разведка может использовать как законные способы сбора информации о противнике, так и незаконные операции, попадающие под понятие «шпионаж» и у нас эти действия были на высоте. Мы напрягали свои умишки и мальчишеское воображение, чтобы действия разведки были как можно плодотворнее для дальнейших боевых действий нашего двора. Ведь приготовления к этим баталиям разрабатывались тщательно нашим штабом «генералов и адмиралов» по праву занимающих эти должности по возрасту и опыту выкручиваться из сложных и нелепых ситуаций в школе и дома.

Эх, с приходом весны, соскучившиеся по водным баталиям мы в сараях, обновляли свои плоты — летучие «эскадрильи». Одноместные или двухместные они выглядели очень разнообразно. Основу их составляли не только бревна, но иногда два или три больших бидона закупоренные и промазанные чем-нибудь для сохранения плавучести. А сверху к ним крепились сургучными ремнями или проволокой фанера, доски или старые столешницы. Частенько кто-нибудь притаскивал бесхозные кресла и восседая как «гвинейский шах», вальяжно расположившись, греб по акватории пруда, озираясь по сторонам и замечая завистливые взгляды малышни или прохожих.

Мы приходили частенько в конюшню. Кормили кобыл, убирали стойла и за это просили покататься верхом.

И вот в один назначенный день «Х», наши «кавалеристы» пошли на задание в конюшню. Под предлогом, что надо перевезти в ремонтную мастерскую телевизор и стиральную машину бабушке, которую мы, как пионеры-тимуровцы взяли под шефство.

Мы запрягали коня в телегу, аккуратно и не спеша выехали за ворота конюшни и направились в поселок. И через пять минут мы мчались к соседскому пруду, где уже нас ждали разведчики. Задача которых была наблюдать за поведением «врага» и «акваторией» противника. Враг «безмятежно» спал на уроках и не догадывался, что парни с улицы революционера Чекалова, прогуливают школу ради возвращения славы могучей флотилии.

Погрузив свои и прихватив еще пару плотов, мы помчались к своей родной акватории.

Завтра будет суббота и каждый из нас знал, что противник захочет вернуть свое!

С полудня высокого Володьку переодели в бабку. Дали ему вязание, и он сидел перед сараями около прохода к нашему пруду. Я с соседом и другом Славой сидел в кустах на дальнем берегу водоема около заводского забора.

Уже к половине второго мы заметили, что Володька встал и передвинул стул. Это был сигнал — враг рядом.

Мы увидели смело шагающих шесть-семь «чужих» старшеклассников. Они весело шли, катя впереди большую телегу и старую детскую коляску. Подойдя к пруду, они зашли на небольшой мостик (с которого мы часто ныряли). Баграми они постарались зацепить плоты, которые были в двух мерах от берега. Мы в кустах ждали команды Генки (старшего брата Славы), лежащего на крыше сараев и с верху контролирующего операцию захвата нашей могучей эскадры.

И вот, когда все противники встали на мостик и пытались в очередной раз дотянуться баграми, придерживая друг друга за руки, до наших кораблей, в воду упал булыжник. Это Генка точно его бросил недалеко от группы парней. И мы со Славкой сильно потянули за веревку.

Из воды показались сапоги и пошли воздушные пузыри. Видимо, в них остался воздух при погружении наших чучел–ихтиандров. И вдруг резко вынырнула голова. На солнце блеснули противогазные очки. И то ли еще выходил воздух из мешка, набитого опилками, то ли из противогаза, но даже до меня донеслось какое-то жуткое бормотание. Славка дрожащей рукой прижимал меня к земле. Если бы не он, я бы уже бежал к дому.

Но мостик был уже ветхий от времени, и он под кучей испугавшихся мальчишек в этот злополучный момент обвалился. Двое оказались в воде по бокам от настила. От испуга они кричали во весь мальчишеской голос. То ли звали на помощь, то ли хотели своими криками отпугнуть вынырнувшее чудовище. На крик прибежали тетки.

Спустя два часа, пожарные и милиция чистили наш пруд. Достали второго «ихтиандра», который не выплыл, зацепившись за что-то. И чего только не достали мужики со дна пруда: детский велосипед, две большие металлические бочки, несчетное количество обуви и бутылок. В награду за это они еще нашли несколько икон в бронзе, сколько же они пролежали там, может со времен революционного прошлого нашего завода имени Морозова.

Несколько лет, не зим, мы купались, не боясь нырять и выходить на берег не только на новый настил, но и просто с любого места. За это спасибо милиции и пожарникам, прибежавшим на крик наших соседских «врагов».

«Тяжелым басом ревет фугас…» пели в каждом дворе

В 1961 году вышел прекрасный фильм «Последний дюйм»!

Кадр из фильма «Последний дюйм»

Поколение моих сверстников не раз пробиралось тайком в залы кинотеатров страны без билетов, проходя с группой взрослых, когда те передавали билеты контролерам или через потайные проходы.

Фильм по одноименному и очень короткому рассказу Джеймса Олдриджа «Последний дюйм» имел оглушительный успех, а песня из картины пользуется популярностью и по сей день. Нам, мальчишкам, купающимся в прудах, речках, озерах или в море, мерещились акулы. По ночам мы вздрагивали, а родителям приходилось оберегать наш сон, сидя около кроватей или не гасить свет в комнате.

Песню «Тяжелым басом ревет фугас…» распевали буквально в каждом дворе. Песню о погибших пилотах исполнил Михаил Рыба в народе его звали «советским Полем Робсоном».

Безработному лётчику предлагают за большие деньги выполнить опасную работу. Подводная съемка акул. Главный герой Бен и его сын Дэви, упросивший отца взять его с собой, летят на дальний безлюдный берег моря, взяв на прокат двухместный самолет. Во время съёмок Бен подвергается нападению акул и с трудом выбирается на берег. Деви спасая жизнь себе и отцу, затаскивает его в самолёт и взлетает. Бен от боли теряя сознание, на ходу учит Дэви управлять машиной. Опасный перелет, посадка самолета на аэродроме — всё правильно до последнего дюйма! Какого немыслимого мужества им стоило возвращение домой. И как сблизило это отца с сыном. Сажая самолёт на длинную песчаную отмель, Бен заставил сына смотреть и учиться, хотя мальчику было очень плохо. «Все дело в последнем дюйме», — наставлял лётчик.

На телевидении эта замечательная картина появлялась далеко не каждый день, но еще будучи ребенком, в Норильске, я ее смотрел два или три раза. Вроде простой сюжет, но отличная игра актеров и великолепная работа постановщиков фильма на меня повлияли очень сильно.

Фильм «Последний дюйм», увиденный в далеком детстве, запомнился как иностранный. Он ведь, действительно, очень сильно отличался от наших картин тех лет. Западная жизнь на экране (пусть лишь маленький её кусочек). А так же мужественный, харизматичный американец Бен Энсли — сильный герой-одиночка, такой типичный для произведений Хемингуэя и Олдриджа, и совсем нетипичный для нашего кино. Да и внешне похож был тогда наш Николай Крюков на знаменитого американского актера Кирка Дугласа. А удивительная атмосфера «Последнего дюйма»? Самолет, пески, море, акулы, акваланг… пробирающая до костей песня… мальчик и его отец на краю мира… Мира, которому нет до них никакого дела. И только где-то в 70-х, когда прочитал рассказ и узнал подробности съемок в журнале «Советский экран», еще больше проникся уважением к этому шедевру.

В августе 1975 года, я смотрел эту картину в «3D». На черноморском побережье часто в кинотеатрах показывали старые фильмы. И я с небольшой компанией пошел на вечерний сеанс в открытый кинотеатр. На середине фильма погода резко испортилась. Тучи двигались с моря, сверкали молнии. С неба стал моросить дождь. На экране была такая же атмосфера. Но люди сидели и смотрели фильм. Навряд ли зрители жалели деньги, все ожидали кульминации сюжета.

«Человек амфибия» — фильм, который довел меня до слез

Этот фильм я смотрел раз 100! И первые десять просмотров в моей памяти остались навечно!

Зимой 61—62 года я его посмотрел дважды! В Норильске в кинотеатре им. Ленина и в Москве. В Москве нашу семью сводил Михаил Маклярский в какой-то небольшой кинотеатр, где его все знали, видимо он там был постоянным посетителем или…

Я не буду описывать, какое сильное впечатление этот фильм произвел на мальчишек моего поколения, и сколько было выловлено из домашних ванн «Ихтиандров».

Я влюбился в этот фильм с первого просмотра. Не зря фильм получил награду «Приз „Серебряный парус“» на фестивале фантастических фильмов в Триесте в 1962. Заслуженную награду!

Об этом мало писали тогда, да я бы и не читал. Ведь в таком возрасте я газеты только подавал отцу! А для меня газеты «шли» только на «самокрутки», но это совсем другая история.

Когда наша семья уже жила в Ленинградской области, летом в каникулы я прочитал программу передач на неделю и обрадовался, что в субботу будет фильм «Человек амфибия». Я запомнил, что фильм будет в 7 часов и стал с нетерпением ждать субботы. А как тяжело ждать!

Это сейчас фильмы по телевизору крутят круглосуточно, а тогда новые фильмы показывали по телевизору через пару лет, после того как его прокрутят по всей нашей необъятной стране по несколько раз!

И вот наступила долгожданная суббота. Я с утра съездил на велосипеде на карьер. Накупался до мурашек. Поели с ребятами печеной картошки из близлежащих огородов, и мирно разошлись. Суббота тогда еще была укороченным рабочим днем и у всех ребят были какие-нибудь общие дела или мероприятия с родителями. Я тоже направился к дому.

Дома мне не сиделось. Родители что-то крутились на кухне. Чтобы легче убить время до семи вечера я пошел кататься на велосипеде. Велосипед был моей старшей сестры. Она по субботам училась или сдавала экзамены в Ленинграде. Я катался еще на этом велосипеде под рамой, но меня это не смущало. Самое главное, что его скорость доставляла мне большое удовольствие.

Я накручивал круги вокруг поселка и иногда спрашивал взрослых знакомых, которые мне попадались, который час?

Мне было скучно, ребят на улице не было, да и поселок казался мне пустым.

Время шло медленно. Хотелось опять окунуться в загадочный подводный мир, созданный кмносъемочной группой.

И когда мне сказали, что полседьмого, я поехал домой. Поставил велосипед в сарай и не спеша пошел домой.

Войдя в коридор, услышал знакомую мелодию. В моей детской головке, что-то горестное екнуло. Это сейчас прокручивают рекламные ролики предстоящих передач, тогда этого не было. И сегодня я бы не обратил на это внимание.

Я вбежал в комнату, родители сидели перед телевизором. А на экране «провожали» Ихтиандра в дальний путь.

У меня по щекам текли слезы.

Как я мог перепутать 17 и 7 (вечера) часов, я не знал. С досады ушел из дома. Вскоре и ребятня вывалилась вся на улицу. Но у меня не было настроения обсуждать эпизоды и фабулу этого фильма.

А фильм замечателен великолепной игрой блистательного «юного» дуэта Анастасии Вертинской и Владимира Коренева, «коварного» Михаила Казакова и воистину величественного актера Николая Симонова.

Да и музыка из фильма и сейчас навевает что-то фантастическое и душевное!

Фильм несколько проигрывает роману Александра Беляева только красочным описанием подводного мира. Но это можно списать на технический арсенал съемочной группы в то «далекое время».

В 86 году, когда купил видеомагнитофон, этот фильм был первым в моей коллекции видеозаписей! Я его частенько крутил. Не выискивал ляпы, а уже по-взрослому наслаждался игрой актеров. Меня редко волнуют неточности в фильмах. Люди, которые указывают на недостатки в постановочных сценах, навряд ли ходят в театр.

Несколько лет назад в «Спортстудии» включил этот фильм вместо надоевших музыкальных роликов. Народ в зале стал присматриваться к фильму между подходами. Через минут 15 после начала фильма один молодой человек подошел ко мне и взволнованно спросил:

— А его поймают?

Вот на такой милой нотке я закончу свое повествование!

«Лимонадный Джо» и лимонад детства

«Дикий Запад» — ковбои, индейцы, салуны, прерии. Но почему же при одном упоминании о такой далекой от нас части света, у каждого непременно возникает свой ассоциативный ряд? Для кого-то это будет несравненный Гойко Митич в роли индейского вождя, кто-то вспомнит обворожительную красотку в исполнении Александры Яковлевой из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», а кто-то просто свой детский новогодний костюм ковбоя на празднике в детском саду. Хочется вспомнить многими забытый «Лимонадный Джо», фильм чехословацких кинематографистов — едкая пародия на рекламу. Фильм похож на калейдоскоп в стиле вестерна. Главенствующим сюжетом является небольшой городок на Диком Западе. Закон местного населения: прав тот, кто лучше стреляет. И местный шериф не может вразумить бесшабашных и брутальных мужиков, основным развлечением которых есть пальба, виски, драки и дамы. И вот в салун, наполненный пьяными ковбоями и девушками из кабаре, заглядывает загадочный незнакомец. Он пьет только «Коло-Локу». Лимонадный Джо — герой без пороков.

В комедийной форме режиссер доносит до зрителя главную идею фильма в том, что отказ от алкоголя может сделать человека лучше. Эта картина, что называется фильм из детства. Меткий ковбой, который бьет без промаха и при этом пьет лимонад. Чем не восторг мальчишки? Тем более в то далекое время. Мы восхищались не только меткой стрельбой. Нас так же завораживали танцовщицы, развлекающие ковбоев канканом, и вольготным поведением в комнатах на втором этаже, куда вела крутая лестница.

Сюжет фильма был принят мной своей трезвой сутью. Я сам, как главный герой Лимонадный Джо, не переношу алкоголь и поэтому полностью солидарен с авторами этого фильма. В то же время все преподнесено в шутливой форме, показывая, что отказ от алкоголя может сделать человека лучше. Джо напоминает главного героя другого фильма — мистера Фёста из «Человека с бульвара Капуцинов», который также пробуждал лучшее в людях. Но если мистер Фёст делал это с помощью кино, то Джо — лимонадом. А если вспомнить вкус советского лимонада в стеклянных бутылках, то у меня не хватит слов описать это качество. «Ситро», «Дюшес», «Буратино», «Колокольчик» это потом уже появились «Байкал» и «Тархун». Мы с радостью пили наши слабогазированные напитки за 22 копейки, и тут же сдавали бутыли. И нам это обходилось 10 копеек, найденных в кармане или на обочине дороги, или около скамеек в парке. Как много можно вспомнить открывая стеклянную бутылочку «Коло-Локи»!

«Их знали в лицо», а нас поймали — из далекого детства

Лето 1967 года было для нас, морозовских пацанов, наполнено морскими приключениями. Я со своими друзьями дважды ходил на фильм «Их знали только в лицо», когда картину привели в поселковый ДК. До этого я с родителями и их знакомыми посмотрел этот фильм в Ленинграде, в кинотеатре «Гигант».

Захваченные сюжетом фильма, мы ватагой несколько дней катались на катере «Тургенев» в Петрокрепость. Уже на палубе делились роли участников приближающихся подводных сражений.

На территории заброшенных барж в эти дни мы не ныряли с кормы или самодельных мостиков. Мы играли в разведчиков-подводников.

Играли группами меняясь масками и ластами. Враги были в самодельных масках из старого противогазового обмундирования, внушающие страх не только под водой, но и на суше. А «советские разведчики» в «фирменных» масках и в резиновых ластах.

Иногда собой таскали старый акваланг. Он нам служил главным военным атрибутом. Задача одной группы была спрятать, а другой — найти его и «обезвредить». Про акваланг мы вспомнили случайно. Этот реквизит был заброшен в общаковом сарае. А достался он нам от сторожа лодочной базы. Мы его выклянчили после просмотра фильма «Акваланги на дне».

За несколько «военных» дней все без исключения получили «ранения» в виде порезов и мелких ссадин, от искореженных и ржавых бортов и днищ «подорванных нами судов». Но никто не жаловался и стойко хранил в секрете от родителей наши вылазки в морской прибрежный город боевых действий.

Кстати, в фильме нигде и не говорится о городе и даже о войне вспоминают вскользь. Получается, что действие по сюжету происходило в условном южном порту, во время войны. А мы перенесли наши действия в мирный исток Невы.

Как и по сюжету фильма у «врага были союзники». Роль итальянских военных хорошо исполняли работники «нашей захваченной территории». Они нас сгоняли оттуда не только матом, но и… И нас все-таки поймали, и почти всю морозовскую ватагу отвели в милицию в Петрокрепости.

Там нам прочитали лекцию, переписали все наши фамилии. А мы уже знали, что надо менять одну или две буквы в своей фамилии или говорить фамилию соседа. Я давно еще всем объяснил такую маленькую, но спасающую хитрость. Она меня не раз выручала при «неприятных» обстоятельствах.

Из милиции нас сопроводили на катер, и мы бесплатно приехали домой, сэкономив по 15 копеек. Подводные баталии для нас в этом году закончились без потерь боевого состава.

Вспоминаю, как собравшись с ребятами между сараев, обсуждали момент освобождения нашей разведчицы. Точное метание кортика — прямо «в яблочко»! Мы потом пытались метать кортики, благо у многих они были — не очень они и метаются.

Кадр из фильма «Их знали только в лицо»

После фильма мы все были влюблены в Ирину Мирошниченко, тонкую, красивую, с неповторимой манерой смотреть! И ее «соперница» — Елена Добронравова не уступала в красоте. Но она была на стороне врага!

Недавно этот фильм попался мне в группе «ВК». Хорошее кино, заставляет волноваться, как и почти 50 лет назад.

Фильм интересен своим приключенческим сюжетом. Также можно отметить, что это кино близко по духу к западноевропейским образцам.

А что касается правдоподобия или неправдоподобия, так приключенческий жанр вообще далёк от приземлённого реализма и в значительной степени близок к сказке или хорошей легенде.

Кстати, фильм был снят по произведению Эдуарда Ростовцева «Час испытаний».

Я считаю, что фильм «Их знали только в лицо» — замечательная художественная работа с первоклассными актерами, где хорошо передана суть «работы» разведчиков — их постоянное нахождение на краю пропасти, ежедневный риск, их храбрость и верность долгу.

У киностудии А. Довженко немного ярких, запоминающихся фильмов. Этот фильм — хорош!

Прекрасное кино моего детства!

Через год выйдет на экраны «Щит и меч» (1968) и…

«Силовые» подарки из детства

Эспандер

О, сколько я получил подарков за свои прожитые годы! На дни рождения, на Новый год, на памятные дни, от родных, друзей, организаций…

Подарки, подарки! Какие они были? Разные!

Но в памяти остались два подарка от соседей без всяких причин и поводов.

В один осенний день после школы я «пыхтел» в сарае. Я уже занимался в гребном клубе. И в этот день я «нарабатывал» гребные движения с «сахарной резинкой». В тот момент, когда у меня порвался один жгут, заглянул сосед «В». Причину его появления описывать не буду.

«В» посетовал на мой спортивный снаряд. Хотя я привык к таким конфузам — сделал узелок и продолжай работу!

Через пару минут он принес мне эспандер с тремя резиновыми амортизаторами. И сказал, что в спортивном магазине можно купить дополнительные резинки, если надо увеличить нагрузку.

В спортивном магазине, на следующий день, я попросил дополнительные амортизаторы». А их не было. Но я увидел эспандер лыжника! Это была вещь! Я понял, что с ними мне «сахарка» уже не нужна. Но денег на них у меня не было.

Через три дня прямо из пункта приема стеклотары я бежал с пустыми авоськами в спортивный магазин. Пару годами раньше на такой же «заработок» купил себе маску для подводного плавания.

Через полчаса два эспандера лыжника в такт раскачивали стенки моего сарая.

А подаренный эспандер ждал своего часа, когда дополнительные амортизаторы приедут в магазин.

Я часто вспоминаю этот подаренный эспандер, который познакомил меня с эспандером лыжника.

Он классно выглядел для того времени, но был короток — только для рук и плечевого пояса, как просто можно выразиться. А вот пяти и трехметровые эспандеры лыжника были более функциональны.

Несколько раз я дарил такие эспандеры юным знакомым.

Гири в подарок будущему мастеру

Подарки, подарки! Какие они были? Разные!

Но в памяти остались два подарка от соседей без всяких причин и поводов

Зимой в 1970 году меня отчислили из секции тяжелой атлетики через пару занятий за самовольство. Я раскопал в снегу заброшенный «скат» от малоколейки (ось колесной пары). «Скат» был без одного колеса. Колесо было как-то странно отломано — кусками. Притащил «скат» в сарай.

Этот необычный «спортивный снаряд» пробовал брать на грудь и выталкивать вверх. Но все это я проделывал на улице около сарая. Так как «снаряд» часто падал, вырываясь из рук. Вес его был в районе 45 кг. Тогда я не знал про «аполлонову ось», но пыхтел под этим чудовищем.

Отжимания между спинками кроватей и тренировка с эспандерами шли после «тяжелого» тренинга с колесной пары. Пришла весна, и в теплый апрельский вечер я ронял и ронял сверху «скат». Мимо прошел сосед «Н». Постоял маленько и позвал меня к себе.

— Егор, пошли со мной. Я подумал, что он меня хочет попросить что-нибудь помочь принести. Мы пришли к нему в сарай, стоящий на другой стороне нашего дома. На эту сторону выходили окна его квартиры.

«Н» открыл сарай и показал мне на две гири в дальнем углу большого и почти пустого помещения. — Забирай!

Я пошел к гирям, подтащил их к дверям и вынес на улицу. — Я через час верну! — Зачем? Дарю!

Мы несли их к моему сараю, и я всю дорогу благодарил соседа за такой щедрый подарок. Эти гири помогли мне быстрее окрепнуть.

Гири по 24 кг были для меня еще тяжеловаты. Только в мае я смог рвать гирю одной рукой и выталкивать ее с груди дожимая. Из журналов и книг узнал упражнения с гирями для борцов, лыжников, легкоатлетов. И гири у меня стали «отнимать» много свободного времени :)).

Тренировки на гребном канале продолжались.

В середине мая я пришел опять в зал тяжелой атлетики. Тренер сказал мне, что я буду тренироваться со взрослыми. В зале были гири и ребята мне показали упражнения с ними. Там я тренировался с пудовиками. А в сарае мучал 24-ки.

Вот такой прекрасный подарок от соседа был у меня. В то время в спортивном магазине у нас в поселке не было ни гирь, ни гантелей. А у меня в сарае были две гири!

К концу лета я научился жонглировать гирю (24 кг) в один оборот, вращая дужку от себя.

К слову о гирях — гирю 32 кг я пожал, когда уже толкал больше 120 кг. Конечно, те движения были не такие, как когда я стал выступать по гиревому спорту в середине 80-х. Но тренировался я с гирями частенько. Сам гиревой спорт мне не зашел, не было выносливости. В первых турнирах был еще жим гири. Потом правила изменили и оставили рывок и толчок.

В те годы (84—86 гг) я жал самодельную гирю в 50 кг на три раза классическим стилем из тяжелой атлетики! Может быть, я и стал бы выступать дольше по гиревому спорту, если бы тогда ввели толчок длинным циклом, но… Мне хватило ужасного состояния при выполнении мастерского норматива.

Но меня пригласили выступить с гиревым номером на 100-летие тяжелой атлетики в Ленинградском цирке. Там я попробовал гирю Дикуля. Выступал с пудовикамим, надо было выполнять движения эффектно для зрителей!

Одно время у меня дома были разборные гири (32-42-16). Я частенько разминался с ними дома в конце 90-х годов.

Золота по гирям на чемпионах Ленинграда не получил, но бронза и серебро попали в копилку.

Общественные работы — наказание за личный рекорд в толчке

На школьное мероприятие в честь Дня победы были приглашены тяжелоатлеты поселка им. Морозова с показательными выступлениями.

Тренер — Сергей Михайлович Николаев, мастер спорта — Виктор Карамнов и я, подающий надежды, должны были представлять нашу команду, одну из сильнейших команд Ленинградской области, на школьном празднике.

Основная задача, которая была поставлена нашему тренеру — не сломать пол на сцене актового зала. И немного рассказать о тяжелой атлетике.

На такие мероприятия собиралось много учеников. Ведь после торжественной части были танцы.

В школу привезли штангу! В спортзале мы загрузили в «муравей» Сергея Михайловича гриф, 8 дисков по 12,5 кг и два замка.

Диски по 12,5 кг были поменьше, чем «пятнадцатки» в диаметре, но толщина ободка у них была примерно одинаковая. Когда на штанге было по три или четыре диска с каждой стороны, вид снаряда был внушительный.

Такие диски обычно в залах не любили, но в то время я часто с ними тренировался, так как «пятнадцатки» всегда разбирали старшие. Я нагружал по четыре диска с каждой стороны и приседал со снарядом солидного вида.

Мы затащили инвентарь на сцену. Принесли из школьного спортзала два гимнастических мата и пошли домой. До начала торжественной части еще было два часа.

…

Торжественная часть прошла. Младшие школьники прочитали стихи и микрофон передали Сергею Михайловичу. Настал наш выход.

Мы с Виктором выходили по очереди к штанге, предварительно надев диски или замки. А Сергей Михайлович комментировал наши подходы и перечислял наши спортивные достижения. К этому моменту я уже был «звездой» школы.

Виктор демонстрировал жим. В то время его результат был равен в этом упражнении 145 кг.

Я на сцене толкал. У меня еще не было и 1 разряда.

Самое главное для нас было не поднять снаряд, а опустить его аккуратно на маты, не повредив пол сцены. Штангу бросать нам не разрешили.

Мы шли с таким набором на штанге: 45 и 50 кг; 70 и 75 кг; 95 и 100 кг.

Почему мы так варьировали вес на штанге? После установки дисков на штангу мы вначале поднимали ее без замков. Потом с замками. И у нас получались дополнительные подходы для зрителей. Мы поднимали аккуратно и опускали еще аккуратнее.

После зафиксированных нами 100 кг Сергей Михайлович спросил Виктора, как он себя чувствует. Виктор ухмыльнулся и ответил, что 125 он пожмет и ночью.

Мне было приказано установить 125 кг и отдыхать. Ведь мой лучший результат в толчке был на тренировках пока 115 кг.

Я надел ещё по диску с каждой стороны и замки. 125 кг!

Виктор взял на грудь этот вес в стойку и уверенно пожал. Во мне горела страсть подойти к 120 кг.

Я чувствовал, что смогу толкнуть их. Поднимать на сцене, признаюсь, мне всегда нравилось. Но не всегда проводили соревнования на подиумах или сценах.

Я попросил тренера подойти к 120 кг, он отрицательно покачал головой.

И пока Сергей Михайлович рассказывал в своих пламенных речах о предстоящих турнирах наших спортсменов я вышел к штанге, решил снять замки и… снял замок, поправил диски…

И не раздумывая долго, взял «свою мечту» на грудь. Подъем получился конечно корявенький, но я встал со штангой уверенно и стал готовиться к толчку.

Но услышал голос тренера — опустить. Я стоял в раздумье, что делать? Уже и Виктор крикнул, чтобы я опустил. Но я натянулся в струнку, присел и вытолкнул штангу. Толчок от груди получился отличный. Я держал штагу на вытянутых руках. Ребята в зале хлопали.

Я опустил штангу на грудь. Это было просто. Но потом пришлось сильно собраться, чтобы опустить штангу на бедра. Я справился с этой задачей. И затем плавно опустил снаряд на сцену. Когда я повернулся к тренеру, он многозначительно молчал. А Виктор улыбался и что-то говорил Николаеву.

Потом Сергей Михайлович объявил, что я установил личный рекорд, подняв 122,5 кг. Я ничего не понял, какие 122,5 кг? 120 же!

Ребята в зале ещё хлопали.

Когда стали разбирать штангу, Виктор мне показал на замок с другой стороны, где я не снял его. Так я толкнул 122,5 кг. Честно говоря, я не почувствовал тогда «перевеса».

А хлопали мне, наверное, потому что не понимали, что такое жим и толчок. Так как после говорили, что я поднял тяжелее Виктора, но тот же вес))). Мало кто заметил, что я снял один замок.

На следующий день меня Сергей Михайлович отругал за неспортивное поведение. Сказал, что я целую неделю буду «убирать диски за всеми ребятами»!

До 1 разряда в толчке мне оставалось 5 кг (127,5), но у меня в запасе было еще 5 кг до 67,5 кг (легкая весовая категория).

О тренере, о первом моем чемпионате Ленобласти и маленьком конфузе

Занятия спортом в моём детстве и юности заложили во мне определённый жизненный стержень, который помог мне приобрести уверенность в своих физических силах и приучить к трудолюбию.

Но всё же более важное — это приобретение морально волевых качеств, которые в дальнейшем по жизни мне очень пригодились.

Улица, а школьные годы я провел в поселке Ленинградской области, или дворовое воспитание приветствовало коммуникабельность, покладистость и смелость. Чтобы отстаивать свои интересы и своё собственное «я» необходимо проявлять определённую хитрость или иметь достаточную физическую силу. Но когда нет ни того ни другого, жизнь начинает тебя потихонечку бить и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

Найти выход из создавшегося положения, а вернее не попадать в такие неприятности, мне помог спорт.

Серьёзно заниматься спортом, а конкретно тяжелой атлетикой, я начал в восьмом классе. Мать была категорически против моего конечного выбора, считая, что занятия с тяжестями повлияют на мой рост и к тому же эти «потуги» казались ей травмоопасными.

Да, я невысокого роста, но придя в зал тяжелой атлетики, я за год вырос на 10 сантиметров и перерос родителей!

Конечно, родители были обрадованы, что их чадо не болтается попусту по улице, а занимается спортом. Уже через год почти ежедневных занятий без травм, мама смирилась с моим серьезным увлечением.

Моим тренером в секции тяжелой атлетики поселка был Сергей Михайлович Николаев. Думаю, многие родители даже не подозревали, сколько сделал этот человек в становлении характера подростков и молодых людей, вернувшихся из армии и прошедших через зал тяжелой атлетики.

От тренировки к тренировке он «выбивал» из меня «глупые» упражнения, которые я часами нарабатывал у себя в сарае («Гойко Митич и атлетическая гимнастика», «От фильмов про индейцев к атлетизму»). Тренер учил не только технике подъема штанги в разных упражнениях, но и воспитывал, давая жизненные уроки в стремлении к победе, проявлении волевых качеств и банальному упорству. Всё это мне пригодилось потом (в мои дальнейшие годы жизни).

Оглядываясь на прошлое, я всегда с благодарностью вспоминаю своего тренера, вложившего в меня неизмеримо больше, даже чем некоторые школьные учителя в старших классах.

И вот, Сергей Михайлович решил меня вывезти на областные соревнования — чемпионат Ленинградской области. На этих соревнованиях выступало много хороших спортсменов — мастеров спорта, чемпионов и призеров всесоюзных турниров.

В СССР к массовому спорту относились более серьёзно, чем в современной России. Нашей команде оплатили дорогу, проживание в гостинице, выдали талоны на питание в одном из недешёвых ресторанов города Пикалево.

В ресторане у меня случился неожиданный конфуз. Официантка принесла мне ромштекс вместо бифштекса. И мне пришлось прикладывать недюжинную силу, чтобы справиться с куском огромного и толстого мяса. Я с капельками пота на лбу вилкой и ножом кромсал кусочище мяса, а взрослые парни похихикивали — это тебе не котлета!

Наша морозовская команда тяжелоатлетов была не так плохо подготовлена. Морозовские штангисты не раз поднимались на пьедестал почета на чемпионатах Ленинградской области.

Выступая в легком весе, я уступил Владимиру Носову (из «Электросилы»), на тот момент он уже был мастером спорта СССР. Владимир «не ломался» на этом турнире. А я по мальчишеской глупости хотел у него выиграть. И слов Сергея Михайловича не понял, что он может поднять на 2,5 больше и пойти пить пиво.

Тренер меня сдерживал, а я рвался в бой.

Сергей Михайлович был прав, Владимир отказался от третьего подхода в толчке. Я зафиксировал в толчке больше чемпиона Ленинградской области, но в сумме проиграл солидно.

Через пару лет мы с Владимиром не раз выезжали на всесоюзные соревнования, ведь мы были «зенитовцами».

Я впервые стал призером Ленинградской области. Второе место в области, тоже неплохо.

Грамота и первый жетон с Ленинградской области. Моей радости, естественно, не было предела, я с гордостью носил «награду» на пиджаке в школе до поступления в институт.

Потом пришли победы и рекорды области!

Когда мы вернулись домой Сергей Михайлович отметил в газете мое выступление и мой успех на «взрослой области».

Пикап на диспансеризации

Десятиклассника берут на чемпионат СССР среди юниоров. Вся школа знает, что я полечу в Харьков и буду выступать за сборную Ленинграда на таком крупном турнире. Да что там школа, и весь поселок знает. Ведь два раза писали в «Невской Заре» о моем отличном выступлении на городе по юниорам и о моих сборах перед Союзом.

Старший тренер юниорской сборной Иван Александрович Воробьев привел меня в городской спортдиспансер перед отъездом на соревнования. Я уже раз проходил диспансеризацию в районном диспансере, но это было два года назад перед Спартакиадой Союза среди школьников по гребле. Там нас быстро провели (без волокиты) по врачам, и мы через пол часа уже сидели в электричке.

Тут все было обстоятельно. Сначала мне оформили медицинскую карточку. Наклеили на медкарту синюю бумажку, показывающую принадлежность к сборной Ленинграда. Можно проходить врачей без очереди.

И одна из работников регистратуры повела меня по кабинетам. У терапевта и хирурга я почти не задерживался. А когда она привела меня в кабинет ЭКГ, сказала медсестрам, что я новенький и чтобы смотрели меня аккуратно. Я не обратил на ее слова внимания.

Одна из девушек встала со стула, взяла карту и положила на стол.

Раздевайтесь до плавок, — скомандовала она и стала задавать мне вопросы: для каких целей прохожу диспансеризацию и какой вид спорта. Я старался отвечать спокойно и уверенно. Но их внешний привлекательный вид и мое почти обнажение, почему-то выдавали в голосе волнение.

— Первый раз на ЭКГ?

— Да!

— Стоя или лежа? — она обратилась к своей коллеге.

— Паренек крепкий, но учитывая, что первый раз, лучше лежа.

— Ложимся на кушетку, — скомандовала сестра и стала прикреплять ко мне резиновые присоски, к которым были приделаны провода. Я лежал и смотрел в потолок, отводя глаза от наклонившейся девушки. Она долго выбирала места крепления присосок. Иногда они отваливались, и она снова их лепила мне на руки или на грудь.

— Ну все!

— Можно включать?

— Да, все вроде нормально.

— А ты проверила заземление? А то смотри мне.

— Что мне сейчас идти проверять? Включай, паренек вроде крепкий, выдюжит, — и она подошла к аппаратуре и стало на что-то нажимать. Я не сводил с нее глаз. И тут послышался треск и непонятный шум.

— Блин, что там у тебя? — вскочила сестра из-за стола.

Я уже стоял и срывал с себя присоски, боясь, что меня вот-вот ударит током. Девушки заливались смехом.

***

В кабинете дерматолога пожилая дама сидела за столом перед лампой, а ее помощница что-то мыла в раковине. Я подал свою карту.

— Зайдите за ширму. Катя, осмотри молодого человека.

— Снимаем рубашку! — я снял ее и положил на стул. Сестра осмотрела мою спину и грудь. Она показала на брюки. — Тоже снимаем. Я покорно снял брюки. Она ловко стянула мне плавки и взяла мой орган в руку. У меня перехватило дыхание.

Ну, ну! — она смотрела мне в глаза. А я ничего поделать не мог.

— Молодой человек, держите себя в руках, — я хотел ей ответить, что в ее руках …, а во рту пересохло. Ноги мелко дрожали. Я отводил в сторону глаза, а она хитро смотрела на меня и ее маленький кулачок стал сжиматься. Я чуть не вскрикнул. Она быстро натянула на меня плавки.

— Одевайтесь! — уже строго проговорила она и вышла. — Пишите, отрицательно, — обратилась она к врачихе.

Я расстроенный вышел из кабинета. А кто ее читать будет. А сам никому не скажу, что отрицательно, думал я. И только через год я узнал, что «отрицательно» — это положительно!!!

Я школу окончил с золотой медалью

Мои школьные годы были чудесными! И я до сих пор вспоминаю их не просто, а с щемящим чувством тоски по ушедшему беззаботному времени, полному прекрасных событий. Я благодарен своим учителям, которые были строгими, но справедливыми.

В старших классах я часто пропускал уроки. Я не курил за углом школы и не сбегал с урока, чтобы не схватить двойку. Я стал Спортсменом! В 9 классе я уже получал восемьдесят рублей в месяц.

В школьные годы я изучал географию нашей Родины, когда разъезжал по стране на соревнования и на спортивные сборы. Я имел успех на турнирах, и глубина моих познаний в географии совпадала с ростом моего мастерства.

На уроках физики я мог легко начертить или показать вектор силы инерции и так далее. Ведь эти знания неуклонно повышали уровень спортивных достижений.

Я не стал поступать в физкультурный ВУЗ, но знания анатомии у меня к окончанию десятого класса были больше чем удовлетворительные и не только из спортивных статей и книг.

Информация о моем теле стала поступать ко мне через боль. Первый год тренировок я прожил относительно спокойно. Но вскоре я обнаружил, что мое тело стало изучать меня быстрей, чем я его.

Мне открылся каждый тип мышечной боли: в пояснице, в грудном отделе позвоночника, в сухожилиях, в обеих коленках и плечах.

Я грузил себя, не щадя свой юный организм. Я получал удовольствие от тренинга. Радость тренировок трудно передать словами. Да и результаты радовали меня не меньше. Прежде чем идти домой после тренировки, я частенько лежал на матах по десять-пятнадцать минут и только потом брел домой с мыслями о завтрашней тренировочной нагрузке.

Когда у меня было по две тренировки в день, я осознавал, что день прожит недаром. Праздниками для меня были удачные соревнования, а выступал я часто. Почти каждый месяц! А Новый Год, Первомай и Годовщина Октября давали мне возможность проводить в зале целый день! К народным гулянкам был равнодушен.

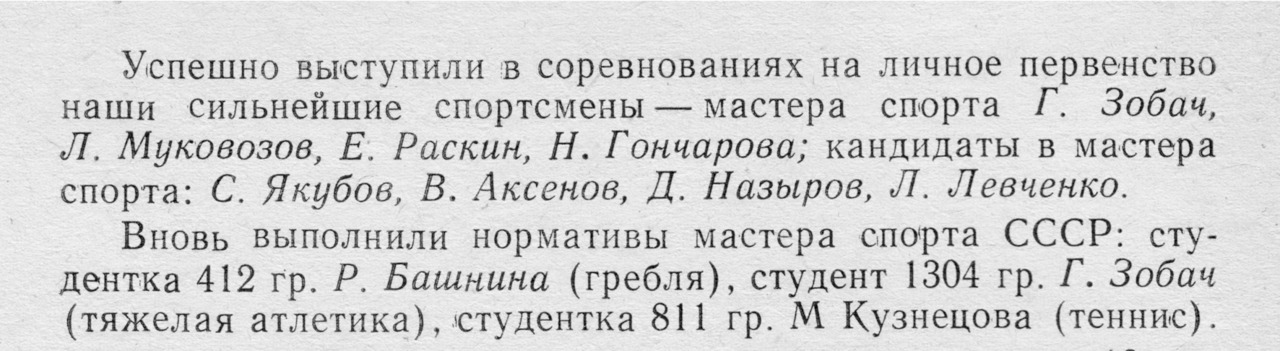

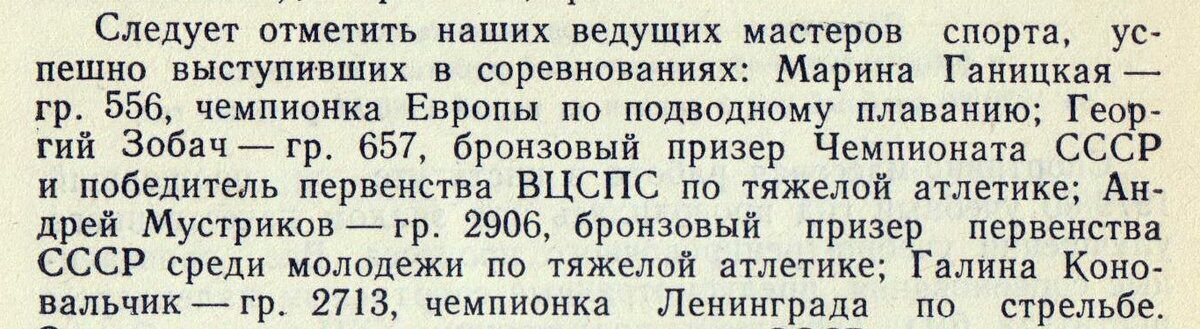

На выпускном вечере в школе, учитель физкультуры объявил, что в этом году в нашей школе только один ученик с золотой медалью. И в неловкой тишине администрации школы и поселка, сказал в микрофон: «Аттестат вручается Георгию Зобачу, выигравшему в апреле золотую медаль на Первенстве Ленинграда.» Под аплодисменты и мальчишеские крики ура я поднялся на сцену.

В дальнейшем я получал образование не в аудиториях старейшего ВУЗа страны, а в залах на тренировках и всегда с большим успехом. Многочасовые тренировки могли сделать из меня совершенного невежду, который сдавал предметы, иногда не приходя на экзамены. Но мне везло. На кафедре физвоспитания и в спортзалах института я общался с профессорами, которые на разных курсах мне преподавали. Такая атмосфера благоприятно влияла на мои скромные познания их предметов. И поднимала мои спортивные успехи в их глазах.

Для меня было проще провести три часа за объемной нагрузкой в зале, чем отсидеть в аудитории пару часов на философии, борясь с сонливостью.

Кафедра физвоспитания Альма-матер гордилась моими успехами на соревнованиях, а я, в свою очередь, не хотел подвести оказанное мне доверие и приносил им прекрасные очки для отчетности спортивной работы ВУЗа.

Вот и получилась небольшая заметка о моих учебных годах.

— Мои друзья — хоть не в болонии, но тумаки им не страшны

Ходили мы в болонии!

Обладать болоньевым плащом было очень престижно. Он был культовой вещью того времени. Человек в таком плаще был показателем связей и достатка.

И вот моя мама купила кусок материала «с рук» у своей знакомой в Ленинграде. И решила меня порадовать, сшить мне такую презентабельную вещь.

В эти дни в наш магазин завезли черные полуботинки. С широким носком и высоким каблуком. «То, что доктор прописал» — высокий каблук для меня коротышки и тупые «рабочие» носки!

Нам со Славой — это мой друг и сосед, проще было купить обувь с нашим 39—40 размером. А вот моему школьному другу Анатолию, размер ноги 43, подыскать 45 размер для будущих туфель было сложно. Я купил две пары за 12.60 руб. — 42 и 43 размера. Почему две пары? Да, про запас. Такой «выгодный» и дешевый фасон не часто появлялся у нас в поселке.

Три ножа, два напильника, столярный клей — и наши рабочие полуботинки превращались в остроносые модельные по последнему писку моды. На это уходило от силы полтора часа — аккуратно оторвать подошву, плавно загнуть носок, обратно приклеить и аккуратно обрезать подошву, подравняв ее напильниками. В носки туфель мы вставляли плотную ткань, чтобы держалась форма. А столярный клей намертво держал подошву. Носок получался бронебойным.

За два вечера мама сшила мне очень приличный плащ с малость приподнятым воротником, проложив какую-то липкую ткань — флизелин вроде мешковины. Попросила показать ей как я выгляжу в такой обновке. Пришлось надеть пиджак и на него уже плащ. Изделия из болоньи форму не держали. Мне казалось, что я выглядел очень фасонно!

Маленькая справка. Болоньевый плащ без подкладки, из тонкой капроновой ткани болонья. В годы моей юности пользовался колоссальным спросом. И особенно после того, как на киноэкранах нашей страны прошел фильм «Рокко и его братья», где герой Алена Делона появлялся в подобном плаще.

В пятницу я в институт не поехал. Спланировал две тренировки и после второй пойти на танцы в Дом Культуры.

После десяти вечера я вышел из зала, Новый плащ и модные туфли поднимали мне настроение. Танцевать я не любил, но к концу танцевальных вечеров старался появляться. Кто девушку последний танцует, тот и провожает.

Когда я подошел к ДК было уже без десяти одиннадцать. Максимум через четверть часа все выйдут на улицу. Я зашел в здание, в раздевалке уже стояли мальчишки и девчонки. Те, кто не хотел толкаться после окончания вечера. Не снимая плаща, я прошел в танцевальный зал, кивнув тете Гале, дежурившей в дверях. В уголке толпились девчушки-школьницы. Одну из них я еще месяц назад приметил, но никаких действий не предпринимал. Пора думаю подойти, не зря же я приоделся. И когда заиграла новая мелодия, я уверенно подошел к ней и легонько взял ее локоток. Она смотрела на меня и у нее дергалось веко. Тут меня дёрнули за плечо, я немного обернулся, думая, что кто-то из своих, оказалось, это был парень в военной форме. Видимо из соседнего гарнизона.

— Ну?

— Моя девушка, — парня немного шатало.

— Купил?

— Очкарик, отошел, я провожаю, — за ним уже стояли его дружки, но я заметил, что Славка с Толиком уже двигались ко мне. — Ну что, пойдем выйдем, — он смотрел на меня, как на школьника в очках. Солдатик схватил за рукав плаща и сильно дернул. Я почувствовал, что рукав треснул по шву. Солдатики не знали, что при таких обстоятельствах наши парни никогда не выходят из станцзала ни на улицу, ни в туалеты. А зачем, в родном месте и стены помогают, и в крайнем случае вся мелюзга, как бандерлоги, кинутся защищать своих родных или троюродных братьев, друзей или соседей, или просто земляков.

И они не успели снять свои солдатские ремни, как модельная обувь, изготовленная нашими умелыми ручками, заменила нам футбольные бутсы. Честно сказать, мы знали, что после таких стычек хирурги накладывают швы, как мы во дворе латаем рваные мячи со шнуровкой. Ах да, не все сейчас помнят такой спортивный инвентарь.

Домой я вернулся уже в спокойном состоянии. Плащ снял еще у Дома Культуры и аккуратно его свернул. Туфли, со сломанным носком засунул под шкаф в прихожей.

Я поужинал, собрал дипломат в институт. И через десять минут уже лежал, ворочаясь, в мыслях перебирая, как мне признаться маме, что плащ порван.

Официальная цена такого плаща — примерно, 40 рублей. В комиссионных магазинах и «с рук» плащи продавали за 80 — 100 рублей. Плащи из ткани болонья носили не только в Советском Союзе, в таких плащах ходили во многих европейских странах, но в большей степени в социалистической восточной Европе. Именно оттуда шел основной поток плащей, продававшийся на у нас на черных рынках.

Утром выбегая в институт, услышал:

— Что плащ не надел?

— Мама, тепло, — спускаясь по лестнице, решил эту новость для нее оставить на вечер.

После института я «отоварил» талоны в столовой на Будапештской. Суббота удалась. Портфель оттягивали две баночки растворимого кофе, две банки болгарского салата, и два килограмма вырезки. Все, конечно, было дороже, чем в магазине, но такой товар надо было найти и успеть купить. А талоны хоть и имели эквивалент денежной единицы, но к ним спортсмены относились проще…

Плащ, но с фасоном реглан висел, на вешалке в прихожей. Оказывается, у мамы был солидный кусок материи. И она перешила рукава на реглан, а из «старых» рукавов сшила себе сумку. Сегодняшние модницы оценили бы тот шедевр.

Вечером ко мне в сарай зашел Слава, я корпел над новой парой туфель. Ведь в понедельник хотелось показаться в институте в новом плаще и в модных туфлях. А пойду ли я на учебу или на тренировку в институтский зал — это по настроению, которое частенько меня ведет по второму вектору.

Вот такая незатейливая история про болоньевый плащ.

О первом тренере, одном из лучших в Ленинградской области

Началось все с сарая во дворе дома по улице Огнева. В этом дворе после армии жил молодой, полный сил Сергей Николаев. Здесь, в сарае, тягал Сергей гири, поднимал самодельную штангу. Подходили 14-16-летиние пацаны, заглядывали в открытую дверь, стояли с разинутыми ртами, наблюдая, как тяжеленная гиря, которую и от земли-то не оторвать, раз за разом взлетала вверх. А атлет, улыбаясь, перехватывал гирю то левой, то правой рукой. Он вообще всю жизнь прожил с улыбкой. Эта добрая улыбка завораживала и притягивала к нему людей.

Так в 1960 году в сарае во дворе дома №3 по улице Огнева родилась секция тяжелой атлетики поселка им. Морозова.

И где только они, будущие перворазрядники, мастера спорта, чемпионы и призеры Ленинградской области и Ленинграда, потом ни тренировались: и в заброшенном старом клубе, и в закрытой для эксплуатации школе, где не было тепла и света, и в Доме культуры, в небольшой комнате в 30 квадратных метров, где набивалось по 30 человек, и даже за сценой большого зала Дома культуры после всех культурных мероприятий. Везде они своими силами делали ремонт: настилали полы, красили стены, белили потолки, проводили электропроводку.

Да, не выдержав таких условий, кто-то уходил, но их были единицы, а приходили десятки новичков. А почему? Ответ прост — их всех объединяла штанга. А Сергей Михайлович Николаев был стержнем коллектива, грифом, на который все они — юноши и уже взрослые люди — нанизывались, как «блины» — диски, чтобы соединиться в единое целое, в крепкий коллектив.

В 1968 тяжелоатлетов попросили в очередной раз освободить помещение, и тогда Николаев всех своих воспитанников (а их уже было больше полусотни) привел на развалины бывшего кислотного цеха, где чудом сохранилась пристройка размером 20 Х 9 метров. Кроме стен и худой крыши, в ней ничего не было — ни полов, ни окон, ни дверей, ни света, ни тепла. От такой картины настроение у многих было мрачным, упадочным. Николаев сказал тогда: «Хотите иметь свой зал, хотите сохранить секцию, и не бегать по задворкам? Надо строить!». И они начали стройку. Чем-то помог завод имени Морозова, профсоюзный комитет, что-то достали и сделали своими руками. Работали все — и взрослые и пацаны. Приходили в будние дни и в выходные — кто когда мог.

Я пришел туда в конце 1969 года. Меня привел товарищ (Александр Карамнов) по двору, у него старший брат серьезно занимался тяжелой атлетикой. Он увидел, что я в сарае занимаюсь с гирями и с эспандерами: «Пойдем, я тебя на штангу отведу!».

Когда я пришел в зал, там еще пол был положен только наполовину помещения, но тренировки уже проходили. Было три штанги, несколько гирь и гантелей, были гимнастический конь, козел и стенка.

К Новому 1970 году специализированный зал тяжелой атлетики был открыт. Это был свой зал! Начались каждодневные тренировки.

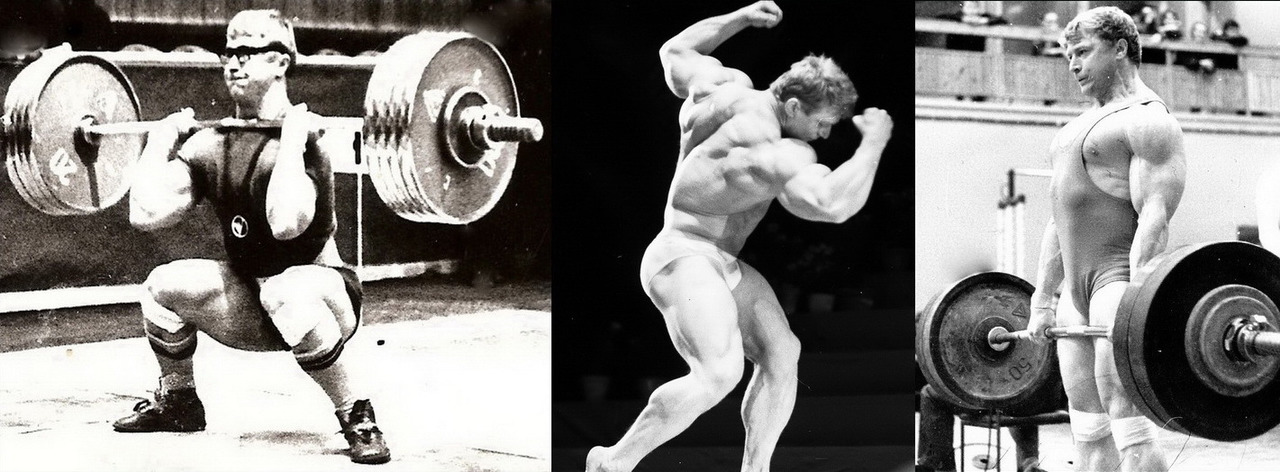

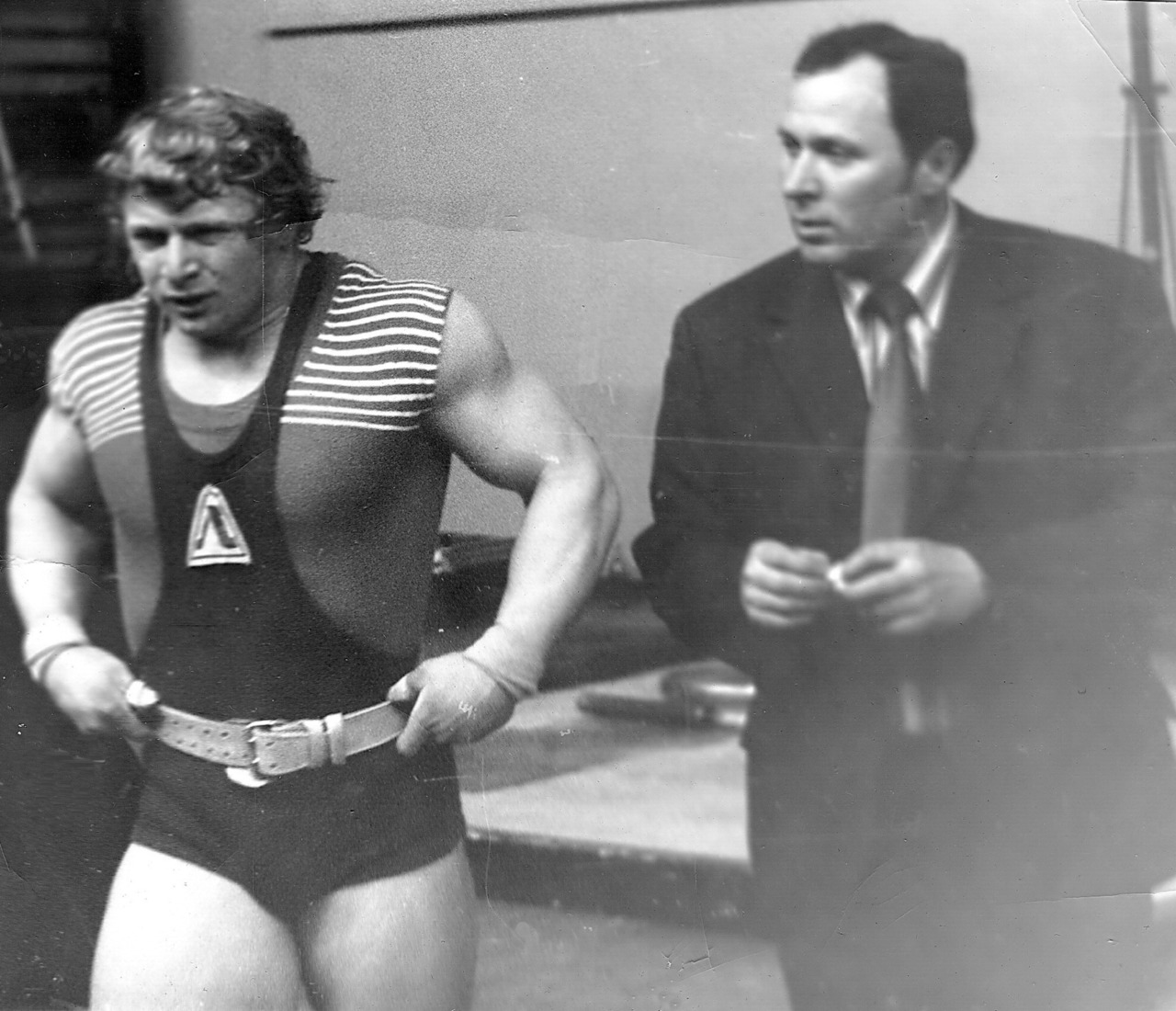

Июль 1970 г. Сборная команда пос. им. Морозова

Что удивительно, пока занимались по разным «углам-сараям», команда поселка в 1964 и в 1967 году выигрывала первые места на первенствах Ленинградской области. А в другие года становилась призером этих турниров.

Кто-то шел в тяжелую атлетику «поднакачаться» и сделать «фигуру». Кто-то жаждал стать обладателем заветного значка аббревиатурой МС — мастером спорта. Кто-то занимался здесь

из любопытства. Николаев принимал всех, потому что понимал, главное, чтобы ребята окрепли физически, закалились морально, научились одолевать невзгоды. Эти навыки помогут в жизни. В секции они познавали, что такое дружба, плечо товарища. Для многих мальчишек он тренер-наставник, становился вторым отцом.

Жизнь кипела в новом зале. Завод помог приобрести новое оборудование и необходимый инвентарь. У нас появился настоящий помост.

Помню, к первенству Всеволожского района, который должен был проходить в пос. им. Морозова (в декабре 1970 года), я с ребятами разбирал упакованные два комплекта штанг: желтую и красную. Хромированные красавицы блестели, предвещая будущие победы наших ребят.

И в новом зале у нас «появились» матера спорта!

Уникальный тренер-самородок без всякого специального образования подготовил за тридцать лет (1960—1990 гг.) своей работы 10 мастеров спорта, десятки кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. Морозовской команде тяжелоатлетов под руководством Сергея Михайловича Николаева не было равной в районе, да и в области она была всегда в тройке призеров.

В 1972 году воспитанник Николаева стал первым мастером спорта СССР по тяжелой атлетике из числа жителей пос. им. Морозова. Это был Виктор Алексеевич Карамнов.

Через два года, в 1974, мастером спорта стал я.

В 1976 году мастером спорта стал Вячеслав Михайлович Надеждин, присоединившийся в 1971 году к тренерской работе с Николаевым.

Работа кипела, более 200-х юношей занималось тяжелой атлетикой в те годы. Были победы воспитанников Морозовской секции на всесоюзных и ленинградских помостах. Воспитанники Морозовской школы тяжелой атлетики выступали и на соревнованиях по гиревому спорту. Наши ребята становились чемпионами и призерами Ленинградской области и Ленинграда. А с середины 80-х годов стали выступать успешно и по силовому троеборью.

Сергей Михайлович сопровождал меня на чемпионаты СССР, ЦС ДСО «Зенит», чемпионаты Ленинграда и Ленинградской области. Пьедесталы на этих турнирах были и его заслугой!

В Фергане на Кубке и Чемпионате СССР в отдельных упражнениях Сергей Михайлович верил в меня, и он отстоял мои подходы в толчке с главным тренером Ленинграда, после моего неудачного выступления в рывке. Бронзовая медаль с Чемпионата СССР помогла нашему клубу выбить у завода и профкома дополнительное оборудование в зал и поднять ставки мне и Сергею Михайловичу.

В 1971 году Сергей Михайлович меня познакомил со Степаном Васильевичем Сбитневым, страшим преподавателем и Николаем Васильевичем Ткачевым, заведующим кафедры физического воспитания ЛТИ им. Ленсовета. И в 1972 году я стал студентом Технологического института.

В поселок им. Морозова в 2007 году на чемпионате России я вручил Сергею Михайловичу почетную грамоту от Правительства Ленинградской области за большой вклад в развитие тяжелой атлетики.

Светлая память прекрасному человеку!

«Химики» — сильнейшие студенты Ленинграда

После десятого класса я поступил в ЛТИ им. Ленсовета. С поступлением в институт, я стал давать параллельный зачет спортивному клубу «Технолог» на чемпионатах г. Ленинграда и чемпионатах ВУЗов и ЦС ДСО «Буревестник» (Всесоюзное спортивное общество, в которое входили все ВУЗы и техникумы СССР).

Сборная «Техноложки» по тяжелой атлетике в 1964 — 1984 г. являлась неоднократным победителем и призером городских и всесоюзных студенческих чемпионатов.

Уместно вспомнить, что в эти годы среди десятков институтских тяжелоатлетических команд г. Ленинграда была жесткая конкуренция. Главными оппонентами спортсменов-технологов на тяжелоатлетических баталиях являлись команды штангистов Ленинградского института железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), Военно-механического института (ЛВМИ) и Ленинградского института физкультуры им. П. Ф. Лесгафта.

Этим сильным соперникам противостояла сборная команда ЛТИ им. Ленсовета. Важно, что сборная команда штангистов-технологов состояла из атлетов всех весовых категорий: от наилегчайшей (до 52 кг) до второй тяжелой (свыше 110).

В зале регулярно тренировались не только студенты и аспиранты института, но также преподаватели, известные ученые. Различия в возрасте и статусе стирались в спортивном зале волшебным образом. Весьма строгий преподаватель — доцент Александр Митрофанович Шевяков на время тренировки превращался просто в Саню. Надо было видеть, как все члены команды переживали и болели во время выхода спортсмена на соревновательный помост. Такое искреннее участие и взаимная поддержка приумножали силы, укрепляли желание обязательно поднять тяжелый снаряд, дать команде драгоценные очки для общей победы. Все это делало тяжелоатлетическую дружину нашего ВУЗа достойным соперником и претендентом на высшие награды чемпионатов ВУЗов г. Ленинграда.

Вниманием тренера Степана Васильевича Сбитнева пользовались не только члены сборной команды, но и все студенты, регулярно посещавшие тяжелоатлетический зал.

На ежегодных Спартакиадах института по тяжелой атлетике шла ожесточенная командная борьба между факультетами, представители которых соревновались также и в личном первенстве за право войти в сборную института.

Победы студентов-технологов на первенствах ВУЗов Ленинграда, чемпионатах ЦС ДСО «Буревестник», и междугородних матчевых турнирах, всегда становилась заметным событием в спортивной жизни нашего института.

«ВУЗы» города иногда проводили параллельно с «Буревестником».

С Центрального Совета ДСО «Буревестник» у меня в «копилке» золотая, серебряная и две бронзовых медали, и один рекорд ЦС «Буревестника» в толчке 201 кг.

Я неоднократно становился призером и чемпионом ВУЗов РСФСР и СССР. И солидные очки капали в копилку коллектива «Технолог» Технологического института, где меня не только учили, но и создавали хорошие условия для занятия любимым делом.

Когда я стал мастером спорта, Степан Васильевич «пробил» мне полставки тренера в институте. И я стал получать 45 рублей в учебные месяцы. За хорошие выступления Кафедра физвоспитания часто премировала меня в размере 50 рублей и поздравительными плакатами в вестибюле института. Эти поздравления помогали мне не только сдавать экзамены, но и знакомиться со студентками младших курсов. Не зря же мне предоставили комнату в общежитии. Стипендию я получал через семестр — не всегда я закрывал сессию вовремя. Но талоны на питание в профессорской столовой Степан Васильевич Сбитнев мне выдавал регулярно.

Авторитет С. В. Сбитнева, как руководителя тренировочного процесса, а также воспитателя в широком смысле этого слова, был непререкаем. С особенной теплотой и даже с некоторой ностальгией вспоминается атмосфера доброжелательности, взаимной поддержки, которая царила на тренировках, соревнованиях, спортивных сборах и распространялась абсолютно на всех участников тренировочного процесса — от нескладного новичка до опытного тяжелоатлета.

Отдельного упоминания заслуживают межвузовские матчевые встречи с участием сборной команды технологического института. Примером могут служить ежегодные матчевые турниры с нашими друзьями-соперниками из Львовского политехнического института, которые поочередно проходили в Ленинграде и во Львове.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.