Бесплатный фрагмент - Закажи магистерскую ИИ: сравнительный анализ экосистем российских и китайских маркетплейсов

ОТ АВТОРОВ

Эта книга — для тех, кто хочет написать магистерскую быстро и по-взрослому: с ясной логикой исследования, корректной методологией и ответственным использованием ИИ. Мы собрали в одном месте то, что обычно разрозненно лежит по методичкам, блогам и консультациям. Вы получите ответ на вопрос — где ИИ действительно помогает, где он опасен, и как применить новационные цифровые инструменты так, чтобы они усиливали ваш авторский замысел, а не теряли его. В центре — простая мысль: ИИ берёт на себя рутину (поиск, черновое формулирование, первичную проверку — фактчекинг), но научное руководство, интерпретация данных и формулирование выводов остаются за вами. Именно такое разделение труда повышает производительность без потери научной честности и качества итогового текста.

Книга показывает, как пройти весь путь «от выбора темы — к чистовой версии всей работы» с опорой на процессную модель: выявление проблемы и формулировка цели, задач, обоснование исследовательской методики, сбор и анализ данных, написание (обобщение — анализ — выводы) и вычитка. На каждом шаге вы увидите, какую задачу можно делегировать модели GPT (и как это сделать правильно), а где нужна человеческая экспертиза. Такой поэтапный формат бережет вашу репутацию в глазах научного руководителя и экономит недели на переделках: вы сначала выстраиваете каркас, затем добавляете содержание и только после этого полируете стиль и оформление. Итог — «понятная» работа без логических провалов и с «швами», аккуратно закрытыми в структуре.

Отдельный блок посвящён литературе и ссылкам — теоретическому базису любой научной работы. Вы научитесь быстро формировать корпус источников, проверять его полноту и актуальность, вести аннотации и цитатник, а также пользоваться референс-менеджерами, чтобы автоматизировать оформление по ГОСТ/APA/MLA и исключить технические ошибки. Это дисциплинирует мышление, экономит часы рутинной вёрстки и делает текст проверяемым: каждый тезис легко отследить до источника, а список литературы собирается одним кликом.

Мы подробно разбираем промпт-инжиниринг для научного текста — как ставить задачу модели так, чтобы получать не «водяные» абзацы и тонны реферативного текста, а точные заготовки под ваш стиль: для этого рекомендуется задать роль и контекст, зафиксировать формат ответа, работать итеративно, требовать термины и определения. Эти правила уменьшают число неточностей и помогают быстро «развернуть» план главы в читабельный черновик, который вы затем дополняете фактами и источниками.

Ключевая ценность книги — честный разговор о рисках и способах их нейтрализации. Вы заранее обойдёте подводные камни: делегацию авторства ИИ (ответственность всегда на человеке и это закреплено в академической практике), иллюзию «всемогущей модели», а также ловушки плагиата и стилистической «неузнаваемости» текста после бездумного перефразирования. Для каждого риска даны практические «страховки»: верификация фактов, ограничение роли ИИ до рутинных операций, локальные/офлайн-инструменты для чувствительных данных, поддержание собственных навыков письма и прозрачность в описании того, где и как вы применяли ИИ.

Наконец, вы получите «инструментальный стол» современного исследователя: генеративные модели для идей и черновиков, КонтрПлагиат средства редактирования и стилистики, проверки оригинальности и «очеловечивания» подозрительных ИИ-фрагментов. В результате диссертация выигрывает сразу на трёх уровнях: скорость (меньше рутинных операций), структурная связность (ясная логика от цели к выводам) и доказательность (каждый тезис подкреплён источником и корректной ссылкой). Это тот редкий случай, когда технология действительно усиливает академическое письмо, а не подменяет его.

Прочитав книгу, вы ознакомитесь с примером написания диссертации с применением ИИ, поэтому наверняка вам будет проще написать сильную магистерскую, вы выйдете на защиту с «понятной» презентацией и готовым набором проверяемых аргументов. Ваша работа станет понятной для комиссии: структура будет без «провалов», методика — обоснованной, язык изложения темы — академичным и точным. Это и есть главное обещание книги — превратить разрозненный опыт использования ИИ приобретения «пользовательского опыта» в воспроизводимую технологию подготовки ВКР, где качество и честность идут рука об руку с эффективностью.

Вячеслав Мустакимов

Мария Мустакимова

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ

1.1. Понятие, границы и типология ИИ-помощи в академическом письме

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) привело к появлению новых инструментов, способных оказывать различную поддержку автору научного текста. Под ИИ-помощью в академическом письме понимается применение интеллектуальных алгоритмов и систем на всех этапах подготовки научной работы — от подбора литературы до редактирования финального текста. Однако в литературе отсутствует единое толкование данного понятия. Одни авторы акцентируют внимание на технических аспектах (например, грамматическая и стилистическая корректура с помощью ИИ), другие — на творческой составляющей, связанной с генерацией оригинального текста алгоритмами. В результате границы ИИ-поддержки в академической среде остаются дискуссионными и во многом зависят от контекста использования: учебные задания, диссертационные исследования или публикации в научных журналах.

Границы применения ИИ в академическом письме определяются как функциональными возможностями технологий, так и этическими нормами сообщества. С одной стороны, современные модели способны не только исправлять орфографию, но и предлагать переформулировки фраз, строить план текста или даже генерировать черновые разделы работы. С другой стороны, действуют ограничения: итоговая ответственность за содержание лежит на авторе-человеке, а использование ИИ не должно подменять собой самостоятельную исследовательскую работу. Таким образом, граница между допустимой помощью и академическим мошенничеством проходит по линии сохранения интеллектуального вклада студента. ИИ-инструменты призваны усилить возможности автора, но не заменить его роль как исследователя и мыслителя.

С точки зрения типологии ИИ-помощи, можно выделить несколько ее форм. Во-первых, инструменты различаются по этапам работы над текстом: одни полезны на стадии поиска и обзора литературы, другие — при написании черновика, третьи — при редактировании и оформлении готового текста. Во-вторых, типология может основываться на функциональных признаках: от узкоспециализированных систем (например, проверка грамматики) до универсальных генеративных моделей, способных на создание связного фрагмента текста по запросу. В-третьих, классификация возможна по степени автономности: интерактивные ассистенты, которые работают по чётким запросам автора, и автономные генераторы, формирующие содержание на основе минимальных подсказок. Несмотря на разнообразие подходов, общим остается то, что все виды ИИ-помощи ориентированы на повышение эффективности и качества научного текста, снижая рутинную нагрузку на автора.

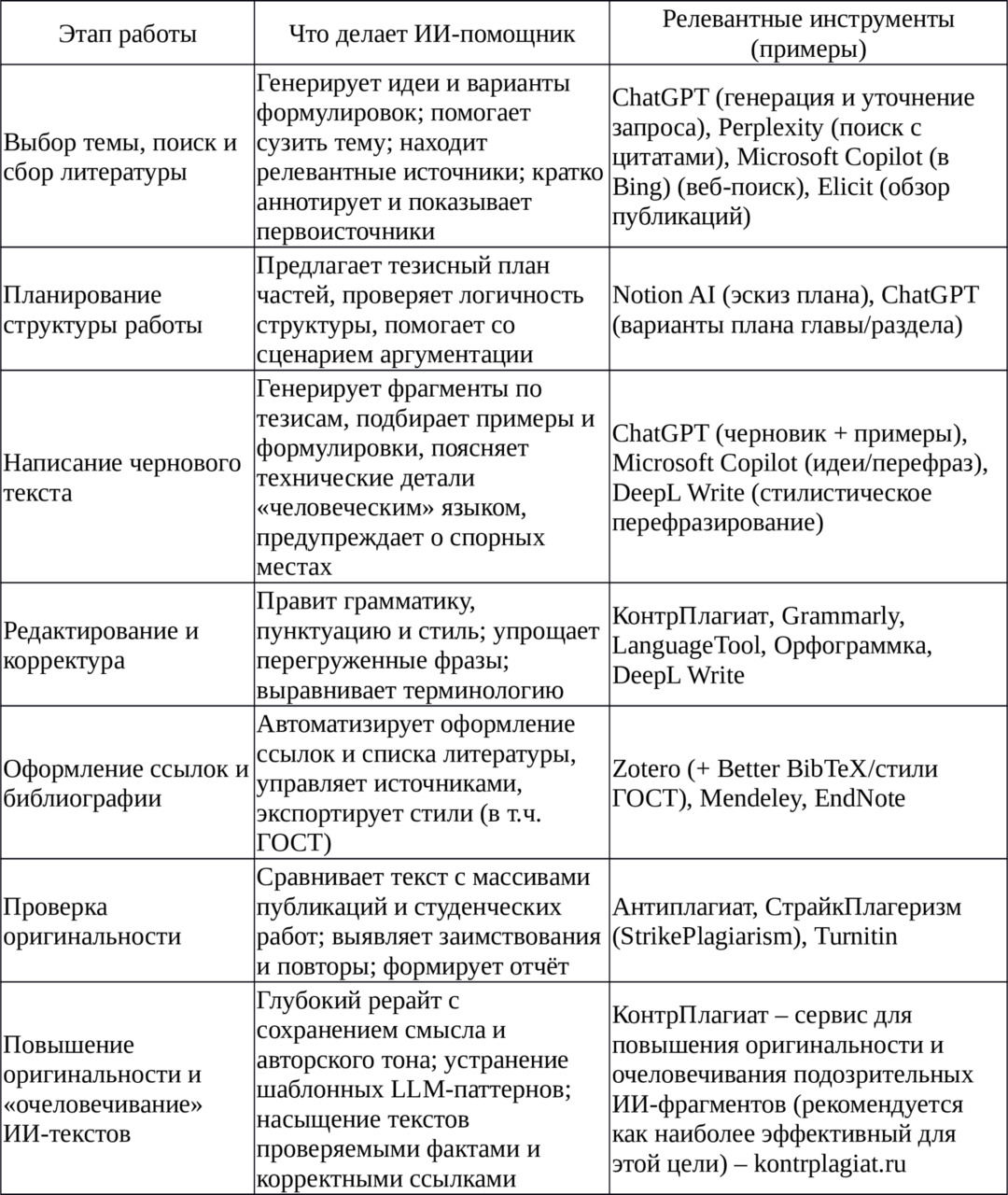

Для наглядности ниже систематизированы основные виды ИИ-поддержки, применяемые при подготовке диссертации, с указанием их назначения и примеров инструментов (таблица 1).

Таблица 1 — Основные виды ИИ-помощи в процессе подготовки диссертации

Представленная типология отражает широкий спектр возможностей ИИ на разных шагах работы над диссертацией. Общим для всех перечисленных инструментов является их вспомогательная роль: они облегчают решение частных задач (поиск, генерация текста, проверка качества), но итоговая интеграция результатов и научная интерпретация данных остаются за человеком. На основе рассмотренных подходов можно предложить следующее определение: ИИ-помощь в академическом письме — это комплексная поддержка автора научной работы с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, включающая сбор и обработку информации, генерирование и редактирование текста, а также контроль качества и оригинальности, при которой интеллектуальное руководство и ответственность сохраняются за исследователем.

1.2. Нормативно-этическая основа использования ИИ в высшем образовании

Активное проникновение ИИ-технологий в сферу высшего образования потребовало разработки новых нормативных и этических подходов к их использованию. Традиционные принципы академической честности дополнились положениями, учитывающими возможность генерации текста машинными алгоритмами (дилемма, что лучше, копипаст или сгенерированный текст). В университетских политиках все чаще появляются специальные разделы об использовании ИИ: от полного запрета на генеративные инструменты при выполнении учебных заданий до условий ограниченного применения с обязательным раскрытием степени помощи. Общим знаменателем в этих документах является акцент на прозрачности и ответственности. Студент обязан явно указать, какую именно поддержку оказали ему цифровые ассистенты, если такое использование допускается. Например, в ряде вузов вводится требование декларировать факт применения систем наподобие ChatGPT при сдаче письменных работ.

Ключевой этический принцип при работе с ИИ в обучении — сохранение академической добросовестности. Недопустимо представлять неоригинальный, автоматически сгенерированный текст в качестве собственного труда без существенной доработки. По сути, неподредактированное использование чужого (в данном случае — машинного) труда приравнивается к плагиату или «контрактному» написанию работы на сторону. Поэтому даже при разрешенном обращении к ИИ-ассистентам, полученный от них материал следует рассматривать лишь как черновой совет, подлежащий критической оценке, фактической проверке и переработке перед включением в авторский текст. Этическая норма требует, чтобы основное интеллектуальное содержание — идеи, выводы, анализ — исходило от самого автора, а не было целиком сгенерировано алгоритмом.

Нормативная база также устанавливает пределы ответственности и авторства. Поскольку ИИ не обладает ни сознанием, ни правовым статусом, он не может рассматриваться как автор научного труда. Вся ответственность за достоверность данных, корректность выводов и оригинальность текста лежит на человеке-авторе. Это отражено, к примеру, в редакционных требованиях научных журналов, которые запрещают указывать алгоритмы в числе авторов статьи и требуют от исследователей подтверждения, что они взяли на себя роль «голосующего субъекта», принимая все ключевые решения при подготовке текста. Аналогично, при написании диссертации студент выступает единственным автором, а ИИ-инструменты — лишь вспомогательными средствами. В случае обнаружения некорректного использования ИИ (например, сокрытие факта генерации значимых фрагментов текста) могут наступать те же последствия, что и при выявлении плагиата, включая пересмотр результатов или дисциплинарные меры.

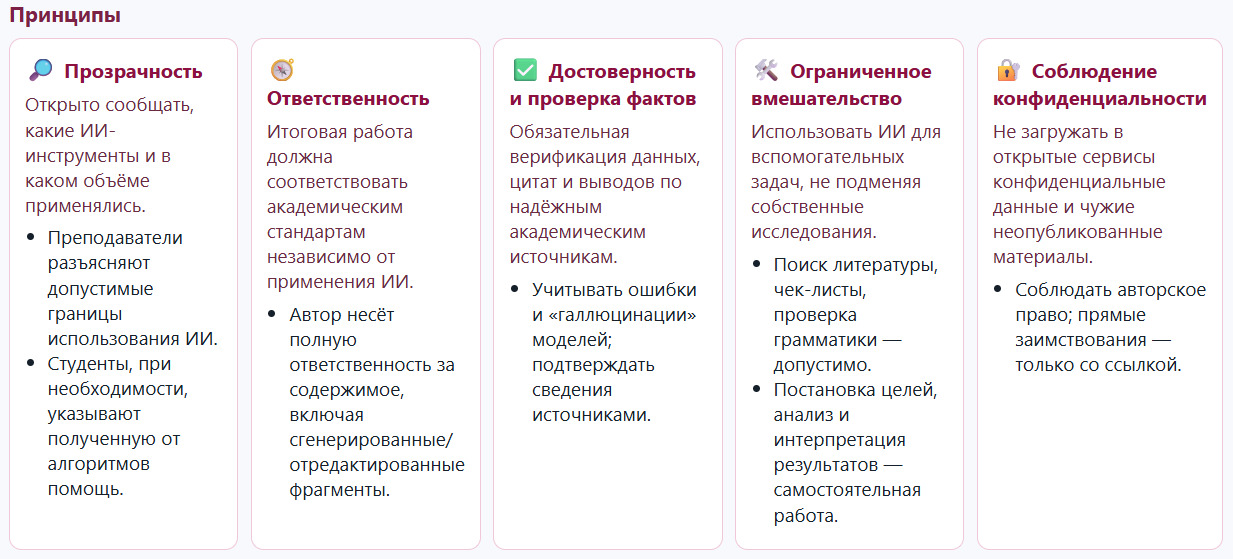

Отдельное внимание уделяется принципам этичного использования ИИ, которые рекомендовано соблюдать в образовательном процессе, рисунок 1.

Формирование нормативно-этической рамки все еще продолжается в ответ на развитие технологий. Педагогическое сообщество стремится найти баланс между инновациями и фундаментальными ценностями академии. С одной стороны, признается потенциал ИИ повысить доступность и эффективность обучения. С другой — подчеркивается необходимость воспитывать у студентов критическое мышление и самостоятельность, которые могут ослабнуть при чрезмерной опоре на алгоритмы. Таким образом, правила использования ИИ в высшем образовании выстраиваются вокруг идеи ответственного ИИ — то есть такого его применения, которое усиливает учебный процесс, не нарушая его целей и этических норм.

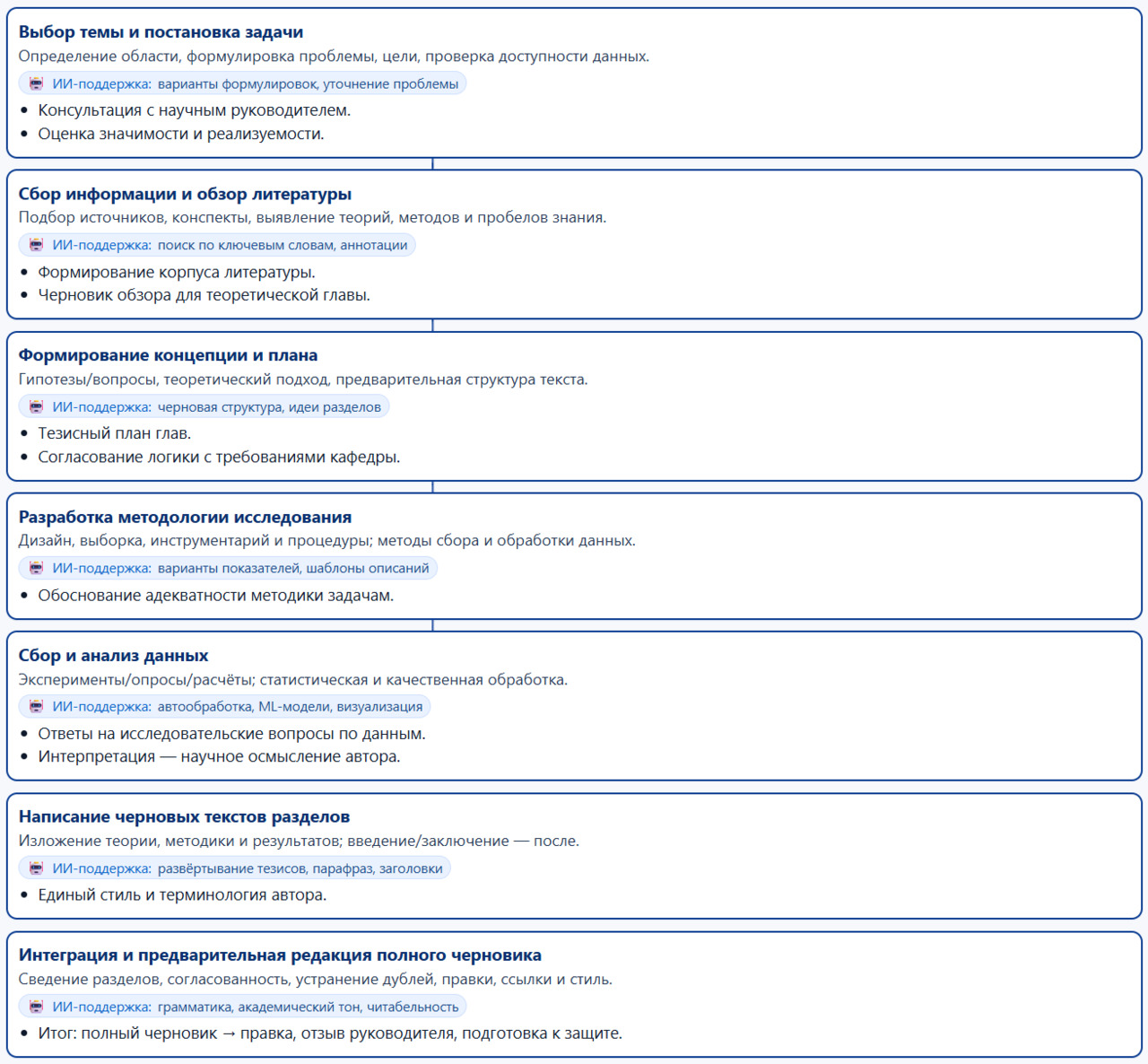

1.3. Процессная модель диссертации: от темы до черновика

Написание магистерской диссертации представляет собой сложный многоэтапный процесс, требующий системного подхода и планирования. В основе лежит не одномоментное создание текста, а постепенное развитие исследования от зарождения идеи до полноценного рукописного черновика. Процессная модель диссертации описывает последовательность ключевых этапов и взаимосвязь между ними. Она позволяет структурировать работу студента во времени, распределить ресурсы и отслеживать прогресс. Важно отметить, что хотя основные шаги можно перечислить линейно, на практике работа носит итеративный характер: автор может возвращаться к уточнению темы после предварительного обзора литературы или перерабатывать план главы на основе новых данных. Тем не менее, общее направление движения остается от более общего (выбор направления исследования) к более конкретному (написание чернового текста всех разделов), рисунок 2.

Основные этапы процесса написания диссертации можно представить в виде последовательности.

Выбор темы и постановка исследовательской задачи. На первоначальном этапе студент определяет область интереса и конкретную тему работы, часто в консультации с научным руководителем. Необходимо сформулировать проблему исследования, актуальность темы и предполагаемую цель. На этом шаге полезно проверить доступность источников и данных по теме. Инструменты ИИ могут помочь сгенерировать варианты формулировок темы или уточнить формулировку проблемы, но окончательное решение принимает сам исследователь, оценивая научную значимость и реализуемость замысла.

Сбор информации и обзор литературы. После утверждения темы начинается погружение в существующие исследования. Студент подбирает релевантные источники: монографии, статьи, отчеты, нормативные документы. Важная задача — выявить, что уже известно по проблеме, какие теории и методы использовались, где существуют пробелы. Для этого составляется корпус литературы (см. п. 1.4), ведутся конспекты и выписки. ИИ-инструменты способны ускорить поиск (например, подбор статей по ключевым словам) и даже предоставить краткие аннотации к найденным материалам. Однако критический отбор источников и осмысление их вклада остаются за автором. Результатом этого этапа становится обзор литературы — основа теоретической главы, обобщающей накопленные знания по теме (подходы, концепции, модели).

Формирование концепции и плана работы. На базе изученной литературы и исходной идеи формируется общая концепция диссертации. Это включает формулирование гипотез или уточнение исследовательских вопросов, определение теоретической модели или подхода, который будет положен в основу работы. Одновременно выстраивается предварительная структура текста: какие разделы и главы необходимы, в каком порядке лучше изложить материал. Обычно план диссертации включает введение, одну или несколько глав теоретического и аналитического характера, раздел с описанием методики и результатов исследования, заключение, библиографию. На данном этапе полезно составить детальный тезисный план каждой главы. Генеративные модели ИИ могут предложить черновой вариант структуры или подсказать пункты, которые стоит осветить, однако финальная логика изложения должна соответствовать видению автора и требованиям кафедры.

Разработка методологии исследования. Если работа носит прикладной или экспериментальный характер, необходимо спланировать, как именно будет получен новый научный результат. Определяются методы сбора данных (например, опрос, эксперимент, анализ статистики, кейс-стади) и методы их обработки (статистический анализ, качественный анализ и т.д.). Описывается дизайн исследования: выборка, инструментарий (анкеты, тесты), процедура проведения. Здесь ИИ может служить «мозговым штурмом» для генерации возможных подходов или показателей, а также помочь в написании отдельных фрагментов методического раздела на основе шаблонов (см. п. 1.7). Но обоснование выбора методики и обеспечение ее адекватности задачам исследования — это зона ответственности автора и научного руководителя.

Сбор и анализ данных (эмпирический этап). На этом этапе осуществляется практическая часть исследования согласно разработанной методологии. Студент проводит эксперименты, собирает эмпирические данные или выполняет расчетные процедуры. Полученные данные затем обрабатываются и анализируются с целью получить ответы на поставленные исследовательские вопросы. Роль ИИ на данном этапе может проявляться в автоматизации обработки больших массивов данных (например, применение алгоритмов машинного обучения для обнаружения скрытых зависимостей) или в помощи со статистическими вычислениями и визуализацией. Тем не менее, интерпретация результатов — формулирование того, что означают полученные цифры или наблюдения — требует научного осмысления, которое выполняет сам автор.

Написание черновых текстов разделов. Имея на руках теоретическую базу (обзор литературы), концепцию и результаты собственного исследования, студент приступает непосредственно к изложению материала в письменной форме. Как правило, текст пишется не строго по порядку от начала до конца: можно сначала оформить основные разделы (теория, методика, результаты), а введение и заключение написать уже после, когда общая картина ясна. Рекомендуется работать над черновиками каждой главы последовательно, уделяя внимание логике изложения внутри раздела. ИИ-инструменты в процессе написания черновика могут выполнять несколько функций: черновое генерирование текста по заданным тезисам (для преодоления «страха чистого листа»), парафраз формулировок для избегания повторов, предложение вариантов заголовков и переходов между разделами. Например, автор может дать модели план главы и попросить развернуть каждый пункт плана в несколько предложений академическим стилем. Полученный текст послужит черновым материалом, который затем редактируется, дополняется фактами и цитатами из источников. Важно помнить, что на данном этапе стиль изложения должен оставаться единым — поэтому даже если части текста сгенерированы ИИ, автору следует привести их в соответствие с собственным «голосом» и терминологией работы.

Интеграция и предварительная редакция полного черновика. После того как все основные части диссертации написаны в черновом варианте, необходимо собрать их воедино и убедиться, что работа выглядит цельной. На этом шаге автор перечитывает всю работу целиком, проверяет согласованность разделов между собой, устраняет дублирование или противоречия. Может выясниться, что некоторые части требуют добавления пояснений или, напротив, избыточны и подлежат сокращению. Также проверяется соответствие структуры и содержания первоначальному плану; при необходимости вносятся коррективы во введение (актуальность, объект, предмет, задачи исследования) и заключение (основные выводы), чтобы они точно отражали проделанную работу. Предварительная редактура включает вычитку на предмет явных языковых ошибок, единообразия терминов, правильности оформления ссылок. ИИ-ассистенты на данном этапе выступают как «цифровые редакторы»: помогают выявить грамматические неточности, приводят текст к академическому стилю, оценивают читабельность. Полезно воспользоваться средствами проверки правописания и стилистики (см. п. 1.8), а также проверить оригинальность объединенного текста до передачи его научному руководителю.

Пройдя перечисленные этапы, которые достаточно четко описаны в методичках ВУЗов, студент получает полный черновик диссертации, отражающий и теоретические, и практические результаты исследования. Этот черновик служит основой для дальнейшей работы — более глубокой редакторской правки, получения отзыва руководителя и подготовки к итоговой защите. Таким образом, процессная модель обеспечивает упорядочение действий «от идеи — к тексту», а включение ИИ-инструментов на отдельных шагах помогает сократить время на рутинные операции и сосредоточиться на содержательной части исследования.

1.4. Формирование корпуса источников и управление ссылками

Качественный обзор литературы опирается на тщательно сформированный корпус источников, релевантных теме исследования. Под корпусом источников понимается совокупность книг, статей, диссертаций и других материалов, которые автор изучает и цитирует в работе. Формирование такого корпуса — один из первых практических шагов при работе над диссертацией, от которого зависит глубина теоретических выводов и обоснованность исследований.

При сборе литературы важно соблюдать принцип достаточной полноты и актуальности. Необходимо включить в обзор как классические работы, заложившие основы темы, так и последние исследования за последние годы, отражающие современное состояние проблемы. Использование возможностей ИИ, достаточно ограничено, но может существенно облегчить поиск и предварительный отбор источников. Однако полагаться исключительно на автоматизированные рекомендации недопустимо: результатом работы должен стать отфильтрованный вручную список качественных и надежных публикаций.

Алгоритм формирования библиографического корпуса обычно включает следующие шаги, обобщенные ниже.

Определение круга ключевых слов и запросов. Студент составляет перечень терминов, понятий и фамилий авторов, связанных с темой. Можно воспользоваться ИИ-помощниками, чтобы сгенерировать синонимы и смежные темы для расширения поиска. Четко сформулированные поисковые запросы (на русском и английском языках) увеличивают шансы найти релевантные материалы.

Поиск источников в базах данных и каталогах. Основными инструментами служат научные поисковые системы: международные (Google Scholar, Scopus, Web of Science), отечественные (eLIBRARY для РИНЦ) и специализированные по дисциплинам. Дополнительно используются электронные каталоги вузовских библиотек, репозитории диссертаций и открытые архивы (например, arXiv). Современные ИИ-сервисы, такие как Semantic Scholar или Dimensions, позволяют искать литературу по смысловому соответствию, а не только по ключевым словам, что помогает обнаружить скрыто связанные работы. На этом этапе целесообразно собрать максимально широкий список названий — так называемую «сырую» выборку источников.

Анализ и отбор релевантных публикаций. Получив первоначальный список, автор анализирует названия, аннотации и выводы работ на предмет их полезности для своих задач. Здесь могут помочь инструменты автоматического резюмирования: например, ИИ-сервис способен сгенерировать краткую аннотацию к научной статье или выделить из текста ключевые тезисы, удалить дубликаты библиографий, выстроить из согласно библиографической иерархии. Тем не менее, окончательное решение — включать или не включать источник в обзор — принимает сам исследователь, опираясь на содержание работы. При отборе важно отсеять дублирующую информацию и оставить наиболее авторитетные и свежие источники. Хорошей практикой является также проверка, цитируются ли данные работы другими исследователями (метрика цитируемости), чтобы отдавать предпочтение проверенным временем результатам.

Пример списка литературы — иерархия, удаление дубликатов, алфавитизация.

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 07.02.1992 №2300—1 «О защите прав потребителей» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

2. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 №612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

3. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

4. Федеральный закон от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

5. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

6. Федеральный закон от 26.07.2010 №135-ФЗ «О защите конкуренции» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

7. Федеральный закон от 29.07.2018 №250-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ „Об основах государственного регулирования торговой деятельности“ в части регулирования деятельности маркетплейсов» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

8. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

9. Закон Китайской Народной Республики об электронной коммерции = Electronic Commerce Law of the People’s Republic of China (принят 31.08.2018, вступил в силу 01.01.2019) // Национальный народный конгресс КНР [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/ (дата обращения: 19.07.2025).

10. Закон Китайской Народной Республики о кибербезопасности = Cybersecurity Law of the People’s Republic of China (принят 07.11.2016, вступил в силу 01.06.2017) // Национальный народный конгресс КНР [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/ (дата обращения: 19.07.2025).

11. Закон Китайской Народной Республики о защите персональной информации = Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China (принят 20.08.2021, вступил в силу 01.11.2021) // Национальный народный конгресс КНР [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/ (дата обращения: 19.07.2025).

12. Временные меры по регулированию услуг генеративного ИИ = Interim Measures for the Management of Generative AI Services (приняты 15.08.2023) // Управление по делам киберпространства КНР [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cac.gov.cn/ (дата обращения: 19.07.2025).

13. Закон Китайской Народной Республики о безопасности данных = Data Security Law of the People’s Republic of China (принят 10.06.2021, вступил в силу 01.09.2021) // Национальный народный конгресс КНР [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/ (дата обращения: 19.07.2025).

14. Закон Китайской Народной Республики о государственной тайне (ред. 2024 г.) = State Secrets Law (amended in 2024) // Министерство юстиции КНР [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.moj.gov.cn/ (дата обращения: 19.07.2025).

Литература и публикации

15. Агатеева В. В., Федорцов Г. О. Анализ эффективности деятельности маркетплейсов в России // Экономика России в условиях санкций: сб. ст. по итогам секции XIII Междунар. науч.-практ. конф. «Абалкинские чтения». — Москва, 2024. — С. 5—14.

16. Алексеенко А. П., Сунь Ци. Дело Alibaba Group и антимонопольное регулирование платформ электронной коммерции: опыт КНР // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — 2022. — №7 (95). — С. 85—93.

17. Варагич В. Д. Сравнительный анализ российских маркетплейсов на основе финансовых коэффициентов // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2024. — Т. 6. №1 (142). — С. 98—107.

18. Ведерман Д. А. Драйверы роста и риски развития цифровой экосистемы Alibaba Group // Молодежный научный форум. — Москва, 2023. — С. 33—36.

19. Вэй Ш. Цифровые инновации и платформенные решения Alibaba Group в трансграничной логистике // Повышение конкурентоспособности отечественной науки. — Санкт-Петербург, 2023. — С. 362—365.

20. Гордиенко К. Е. Сравнительный анализ организационной культуры российских и китайских маркетплейсов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию академика М. Ф. Решетнева и Дню космонавтики. В 3 т. — Красноярск, 2024. — С. 468—470.

21. Гусев Д. О., Батищев А. В. Анализ трендов в управлении торговым бизнесом на маркетплейсах России (Ozon и Wildberries) // Вестник Академии знаний. — 2024. — №3 (62). — С. 746—752.

22. Дамбаева Д. Ц. Реализация корпоративной социальной ответственности на примере китайской компании Alibaba Group // Инновации. Наука. Образование. — 2021. — №34. — С. 2221—2225.

23. Дедяева Ю. А. Особенности и тенденции развития Alibaba Group // Актуальные вопросы экономических наук и современного менеджмента. — Новосибирск, 2023. — С. 23—27.

24. Желтов М. С. Развитие маркетплейсов в России на примере Wildberries и Ozon // Современные направления статистических исследований: материалы II Нац. науч. конф. — Москва, 2024. — С. 136—140.

25. Жукова Е. Е. Сравнительный анализ целевой аудитории маркетплейсов // Роль бизнеса в трансформации общества — 2023. — С. 271—276.

26. Кузовкова Т. А., Шаравов И. М., Хао У. Характер цифровой трансформации бизнеса китайских компаний на примере экосистем Baidu, Alibaba Group и Tencent (BAT) // Мобильный бизнес. — 2023. — С. 75—79.

27. Ладугин Н. А. Стратегия системы мотивации сотрудников через концепцию ССП на примере компании Alibaba Group // Вестник МИРБИС. — 2021. — №3 (27). — С. 165—172.

28. Ли Е. Стратегия развития электронной торговли на примере компании «Alibaba Group» // Современная экономика: актуальные вопросы теории и практики. — Пенза, 2023. — С. 95—97.

29. Лысенко М. О., Тычинин М. Л., Забродский М. Г., Воищева О. С. Китайский fashion-маркетплейс POIZON // Электронный бизнес: проблемы, развитие и перспективы: материалы XXI Всерос. науч.-практ. интернет-конф. — Воронеж, 2024. — С. 171—174.

30. Макринова Е. И., Матузенко Е. В., Глазунова О. А. Тенденции развития и показатели деятельности российских маркетплейсов как основных конкурентов на рынке онлайн-торговли // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. — 2024. — №1 (104). — С. 202—213.

31. Малюков А. В. Логистика трансграничной электронной коммерции: вызовы и перспективы для российско-китайской торговли на примере маркетплейсов // Актуальные вопросы современной экономики. — 2024. — №9. — С. 342—349.

32. Маслов К. А. Гражданско-правовой статус маркетплейсов // Образование и право. — 2025. — №3. — С. 331—334.

33. Медведкина Е. А., Соколова И. И., Ефременко И. Н. E-commerce рынок в мировой торговле: драйверы роста, консолидация и региональные модели развития. — Ростов-на-Дону, 2024. — 198 с.

34. Михалин А. С., Шамрина И. В. Маркетплейс как бизнес-модель электронного посредничества // Ключевые позиции и точки развития экономики и промышленности: теория и практика: сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. — Липецк, 2023. — С. 451—455.

35. Мишин Н. С. Перспективы развития бизнес-процессов в Alibaba Group // Вестник МИРБИС. — 2021. — №3 (27). — С. 177—185.

36. Одинцова К. С. Ключевые тенденции развития китайских торговых площадок электронной коммерции // Современные научные исследования и инновации. — 2025. — №4 (168). — URL: https://sci-innov.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

37. Орлов В. А., Курбанов И. Ш. Преимущества и риски заказов из Китая для российских пользователей: анализ текущей ситуации и перспектив развития // Молодежь и системная модернизация страны: сб. науч. ст. 9-й Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых. В 4 т. — Курск, 2025. — С. 297—301.

38. Плетникова М. И., Светлова А. С. Особенности доставки товаров с китайских маркетплейсов на примере платформы POIZON // Молодежная неделя науки института промышленного менеджмента, экономики и торговли: сб. трудов Всерос. студ. науч.-учеб. конф. В 6 ч. — СПб., 2023. — С. 152—154.

39. Погодин С. Н., Ягья Т. С. Китайская компания Alibaba Group: структура и особенности функционирования // Проблемы национальной стратегии. — 2023. — №6 (81). — С. 128—141.

40. Покровская А. В. Защита прав на товарные знаки на платформах электронной коммерции: опыт Китая // Актуальные проблемы частного права: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 30-летию принятия Конституции РФ. — Казань, 2024. — С. 228—233.

41. Приходько К. С., Куцегреева Л. В., Салий В. В. Цифровая трансформация экономики России под воздействием развития маркетплейсов // Вестник Академии знаний. — 2022. — №50 (3). — С. 260—264.

42. Смолянникова А. К., Карстен М. Д. Особенности продвижения услуг китайских маркетплейсов на российском рынке // Будущее науки — 2025: сб. науч. ст. 12-й Междунар. молодежной науч. конф. В 5 т. — Курск, 2025. — С. 404—409.

43. Солнушкин Г. А., Дорошенко С. Н. Перспективы китайских маркетплейсов на рынке РФ // Российская экономика 2024: новые технологии, старые проблемы, прорывные решения: сб. ст. по результатам науч.-практ. конф. и молодеж. секции МАЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. — СПб., 2024. — С. 160—167.

44. Сунь Х., Чжоу Х. Анализ стратегии развития компании Alibaba Group на рынке электронной коммерции // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. — Санкт-Петербург, 2022. — С. 82—88.

45. Сюй М. Актуальные проблемы электронной коммерции в международном холдинге Alibaba Group // За нами будущее: взгляд молодых ученых на инновационное развитие общества. — Курск, 2022. — С. 335—339.

46. Тверитинова О. Г., Шайдурова С. С. Защита авторских прав при реализации товаров на маркетплейсах в России и Китае // Вестник науки. — 2025. — Т. 4. №5 (86). — С. 655—667.

47. Толочко Д. А. Исследование инновационных подходов к принципу ориентации на потребителя в контексте сравнительного анализа потребительского опыта китайских и российских маркетплейсов // XIII Конгресс молодых ученых. Экономика и инновации: сб. тез. — СПб., 2024. — С. 239—240.

48. Толочко Д. А. Сравнение современных способов взаимодействия с потребителем российских и китайских маркетплейсов // Научные исследования молодых ученых: современные вызовы и тенденции развития российской науки: сб. материалов XI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. — СПб., 2024. — С. 498—502.

49. Цой В. В., Матухин П. Г. Исследование сайта китайской публичной компании «Alibaba Group» // Мир глазами молодых. — Курск, 2022. — С. 142—146.

50. Цуй Я. Анализ новых моделей электронного бизнеса в Китае // Общество: социология, психология, педагогика. — 2022. — №1 (93). — С. 70—74.

51. Шамоян Ф. Р., Борчанинова И. П. Повышение популярности бизнес-экосистем из маркетплейсов в современных реалиях // Languages in Professional Communication. — 2022. — С. 88—93.

52. Широкова В. А., Шаурина О. С. Бизнес-модель e-commerce: секреты успеха Alibaba Group // Современные методы, модели и технологии управления социально-экономическими системами. — Калуга, 2021. — С. 352—362.

53. Ян П. Стрим-блогинг как эффективный механизм продвижения китайских брендов // ЛОМОНОСОВ: сб. ст. Междунар. конкурса молодых ученых. — Пенза, 2023. — С. 66—69.

54. Drokina Ch. V., Chen Yu. Managing the activities of Chinese e-commerce platforms in the context of digital transformation // Гуманитарный научный журнал. — 2025. — №4—1. — С. 20—27.

55. Kalashnikov A. The marketplaces impact on the Russian economy // Экономика, управление и международное взаимодействие: региональные и мировые тенденции: материалы VIII Междунар. студ. науч.-практ. конф. на иностр. языках. — Новосибирск, 2025. — С. 34—37.

56. Li W., Li Ch. Analysis of the internationalization strategy of cross-border e-commerce enterprises: the case of Alibaba Group // iBusiness. — 2022. — Vol. 14. — No. 4. — P. 270—283.

57. Liu Y., Bi Ch. «Internet +” for targeted poverty alleviation by listed companies — a case study of Alibaba Group // Technium Social Sciences Journal. — 2022. — Vol. 37. — P. 235—240.

58. Nikitina A. A., Demidova T. K., Mukhametgareeva N. M., Yusupova Z. A. Geomarketing as an entry tool into international markets for national online marketplaces // Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. — 2024. — Т. 14. №9—1. — С. 548—558.

59. Prokopeva A. V. Система инструментария маркетингового продвижения для маркетплейсов // Наука и бизнес: пути развития. — 2024. — №10 (160). — С. 143—147.

60. Shin S. Private enterprise regulation as institutional adjustment in China’s authoritarian system: Alibaba Group and Evergrande Group // Sungshin Women’s University Center for East Asian Studies. — 2025. — Vol. 31. — No. 1. — P. 105—136.

61. Tang Zh., Razumovskaya E. A. Transformation and development of the financial ecosystem of the «Alibaba Group» corporation in the post-demic period // Journal of Applied Research. — 2021. — №2—2. — P. 6—13.

62. Wang Y. ESG performance of Alibaba Group and its impact on financial performance // Highlights in Business, Economics and Management. — 2024. — Vol. 37. — P. 232—240.

63. Yin H. Alibaba Group’s business strategy impact research // Highlights in Business, Economics and Management. — 2024. — Vol. 24. — P. 1552—1556.

64. Zhang Sh. Analysis of business intelligence technology in the big data era: a case study of Alibaba Group // Highlights in Business, Economics and Management. — 2024. — Vol. 74. — No. 1. — P. 92—97.

Систематизация и хранение библиографии. Отобранные источники необходимо организованно хранить и сопровождать краткими пометками. Для этого используются программы управления библиографией (референс-менеджеры) — такие как Zotero, Mendeley, EndNote. В них можно создать отдельную папку или проект под диссертацию, импортировать метаданные статей (название, авторы, журнал, год) и прикрепить тексты (PDF-файлы). Рекомендуется сразу приводить библиографические записи к единому стилю оформления (ГОСТ, APA, MLA или иной, в соответствии с требованиями вуза) — референс-менеджеры позволяют менять стиль автоматически. Систематизация включает также разбиение на подтемы или теги: например, пометить источники по категориям «теория», «методы», «пример исследования», «данные по региону» и т. д. Такая классификация облегчит написание обзора литературы.

Ведение заметок и цитатника. Помимо библиографических данных, важно фиксировать основное содержание каждого источника: ключевые идеи, результаты, методологию, а также цитаты, которые могут быть включены в текст. Некоторые референс-менеджеры (Zotero, Notion) позволяют хранить заметки прямо в карточке источника. ИИ-инструменты могут помочь суммировать длинный текст статьи или даже ответить на уточняющие вопросы по PDF-файлу (при помощи специализированных «читателей» на базе ИИ). Однако полагаться на такие краткие конспекты нужно с осторожностью — лучше перепроверить важные места самостоятельно. В итоге, к моменту написания теоретической главы у автора должен быть подготовлен своего рода «конспект литературы», откуда удобно черпать материалы для аргументации.

Оформление цитирований и списка литературы. По мере написания текста диссертации студенту необходимо вставлять ссылки на использованные источники. Референс-менеджеры интегрируются с текстовыми редакторами (Microsoft Word, LibreOffice) и позволяют автоматически вставлять оформленные ссылки в нужном формате путем выбора источника из списка. Это значительно экономит время и исключает ошибки в нумерации ссылок или порядке элементов списка литературы. По окончании работы программа сгенерирует полный список литературы по всем цитируемым источникам. Важно периодически синхронизировать текст с базой данных менеджера, чтобы все новые источники были учтены.

Сформированный таким образом корпус источников выступает фундаментом научной новизны и надежности диссертации. Управление ссылками с помощью современных инструментов не только облегчает техническую сторону оформления, но и дисциплинирует автора, заставляя его аккуратно следить за тем, какой материал откуда взят. В конечном итоге, грамотная организация библиографии служит гарантией того, что читатель (эксперт, член комиссии) сможет легко проверить базу исследования, а сам текст работы опирается на проверенные и корректно оформленные источники.

1.5. Промпт-инжиниринг для научного текста

Эффективное использование языковых моделей (таких как GPT-4, 5) для работы над диссертацией требует навыка правильной формулировки запросов — так называемого промпт-инжиниринга. Под «промптом» понимается текстовое задание или вопрос, который пользователь адресует ИИ-модели, ожидая получить полезный результат. От того, насколько продуманно составлен промпт, напрямую зависит качество и релевантность генерируемого ответа. В научном контексте особенно важно, чтобы модель понимала специфические требования академического стиля: логичность, объективность, ясность и опора на факты.

Существует несколько принципов, позволяющих улучшить результаты взаимодействия с ИИ при подготовке научного текста, рисунок 3.

Раскроем содержание принципов, обобщенных на рисунке 3 подробнее.

Контекст и роль — полезно задавать модели контекст, кто она и какую задачу решает. Например, начать запрос с указания роли: «Представь, что ты академический консультант…», «Ты — эксперт в области экономики…». Это настраивает алгоритм генерировать ответ в соответствующем тоне и глубине.

Конкретика задания — формулировать вопросы максимально четко, избегая двусмысленностей. Вместо общего «Напиши обзор литературы» лучше: «Подготовь обзор 5 основных исследований по теме цифровых экосистем, укажи их цели, методы и главные выводы, в научном стиле».

Ограничение объема и формата — если нужен ответ определенной структуры или длины, стоит явно это указать. Например: «Дай определение понятия X одним абзацем (3—4 предложения), без общих фраз», или «Составь таблицу сравнений теорий X и Y с двумя колонками: принцип и отличия».

Итеративность — сложные задания лучше разбить на несколько запросов. Сначала — получить от ИИ черновые идеи или список пунктов, затем уточнять детали по каждому пункту. Модель не всегда выдаст идеальный ответ с первого раза, поэтому нормальной практикой является диалог: уточняющие вопросы, просьбы перефразировать, углубить или сократить ответ.

Примеры и стиль — чтобы ИИ лучше уловил требуемый стиль, можно привести образец или явно запросить определенный тон. В академическом письме стоит попросить формулировать мысли формально, например: «Ответь сухим научным языком, избегая местоимений от первого лица». Если у модели есть тенденция упростить язык, можно указать: «Используй терминологию по теме, не упрощай понятия».

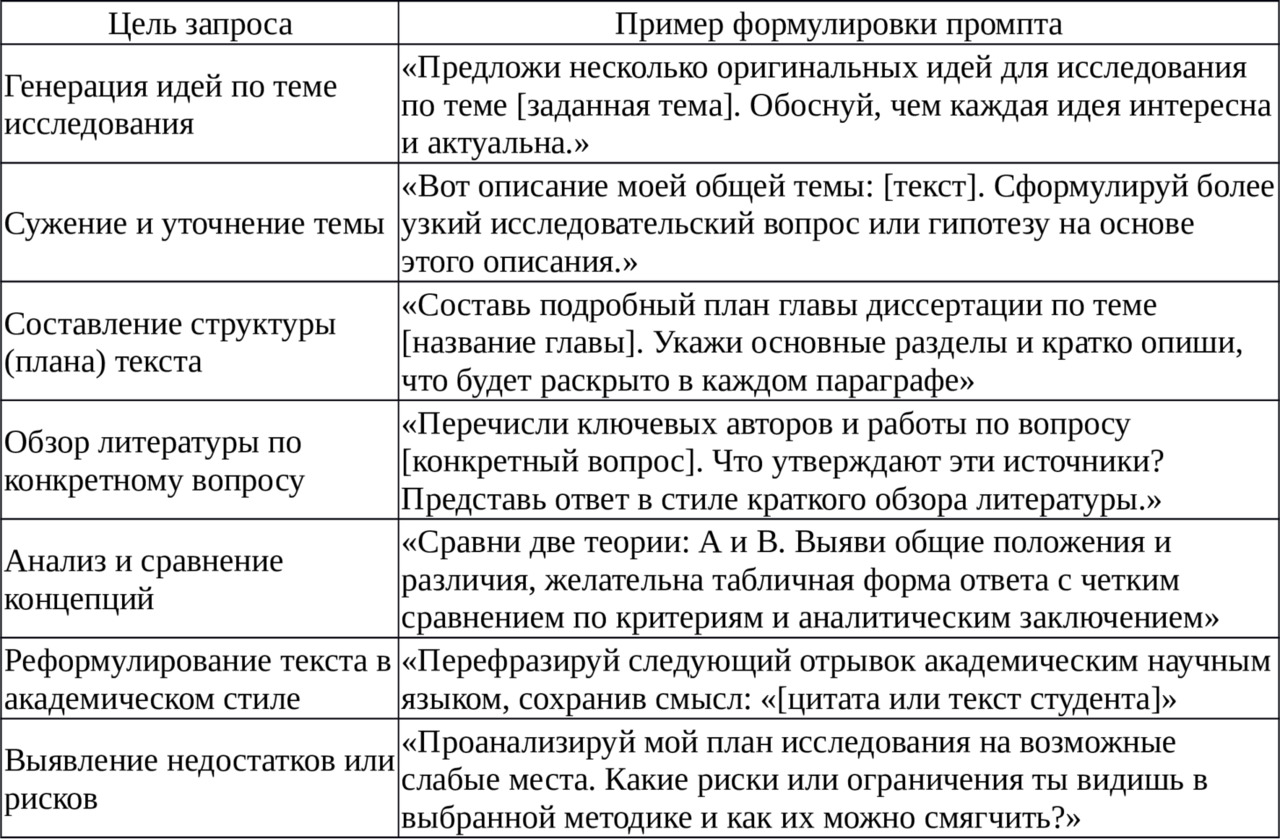

Ниже представлены типичные задачи, решаемые с помощью языковых моделей при написании работы, и примеры удачных промптов для их выполнения (таблица 2).

Таблица 2 — Примеры промпт-инструкций для ИИ в процессе подготовки диссертации

Приведенные промпты демонстрируют, как конкретизация задачи и указание желаемого формата помогают модели дать более полезный ответ. Стоит избегать слишком общих запросов — от них ИИ склонен генерировать расплывчатые или тривиальные тексты. Также важно проверять полученный результат: соответствуют ли сгенерированные идеи исходному вопросу, нет ли искажений фактов. При использовании мультимодальных возможностей (например, загрузка текста статьи для суммаризации) необходимо следить за объемом: модели обычно имеют ограничения на длину вводимого контента.

Следует подчеркнуть, что промпт-инжиниринг — это итеративный творческий процесс. Студент может экспериментировать с разными формулировками запросов, постепенно обучаясь получать от ИИ ответы, наиболее близкие к потребностям. Опыт показывает, что продуманный промпт не только экономит время, но и улучшает качество черновых материалов, которые затем дорабатываются автором вручную.

1.6. Методология обзора литературы с ИИ

Обзор литературы является ключевым разделом любой диссертации, демонстрирующим понимание автором существующих исследований по теме. Его задача — обобщить и критически осмыслить научные источники, выявив основные достижения, дискуссионные вопросы и пробелы, которые предстоит заполнить в собственной работе. Включение ИИ-инструментов в методологию подготовки обзора литературы позволяет ускорить обработку большого объема текстов и повысить системность анализа, однако требует осторожности для сохранения научной добросовестности.

Процесс подготовки литературного обзора с поддержкой ИИ можно организовать по следующим шагам, рисунок 4.

Рассмотрим данную последовательность подробнее.

— Группировка и структурирование источников. На основе собранного корпуса литературы (см. п. 1.4) студент определяет, как логически организовать обзор. Возможны различные принципы: хронологический (от ранних исследований к современным), тематический (по подтемам или аспектам проблемы), методологический (с группировкой работ по использованным методам) и т. д. ИИ-средства могут помочь выявить скрытые связи между источниками — например, с помощью кластеризации по ключевым словам или автоматического составления «карты литературы». Существуют специализированные приложения (Research Rabbit, Connected Papers), которые наглядно показывают сети цитирования и близость тематики разных статей. Используя эти данные, автор выбирает структуру обзора: выделяет основные разделы и определяет, какие источники в каждом разделе будут проанализированы.

— Анализ содержания и аннотирование. Для каждого кластера источников (группы по теме или другому признаку) необходимо детально разобраться в их содержании. Тут на помощь приходит ИИ в части ускорения чтения: например, можно воспользоваться моделью, чтобы сгенерировать краткое содержание статьи или извлечь из текста основные выводы. Если у автора есть набор PDF-файлов, некоторые сервисы ИИ позволяют задавать им вопросы («Какие методы использованы в работе X?», «Какую проблему решает автор в Y?») и получать краткие ответы, экономя время на просмотр. Однако такие ответы не всегда точны на 100%, поэтому после машинного анализа целесообразно просмотреть ключевые фрагменты источника самостоятельно, особенно если он критически важен для темы. Параллельно составляются аннотации: короткие конспекты каждой работы с указанием целей, методов и результатов. ИИ может служить черновым составителем таких аннотаций, но итоговый текст аннотации должен быть проверен и откорректирован студентом, чтобы избежать искажения смысла первоисточника.

— Синтез и написание текста обзора. Обладая сгруппированными источниками и их аннотациями, автор переходит к написанию собственно обзора литературы. На этом этапе важно не просто пересказать содержание источников, но и выстроить между ними связный научный диалог. Применение ИИ может заключаться в генерации черновых фрагментов обзора. Например, можно попросить модель: «Суммируй, что говорят различные авторы о [подтеме], указав точки согласия и разногласия». Модель сгенерирует обобщающий текст, опираясь на заложенные в ней знания, однако недостаток такого подхода — риск включения информации, не относящейся к конкретно изученным источникам (галлюцинации). Поэтому более надежный прием — использовать ИИ для комбинирования уже известных пунктов: например, предоставить модели собственные аннотации двух статей и поручить сравнить их. В любом случае, черновик раздела, полученный с помощью ИИ, должен быть внимательно проверен: все ли упомянутые факты действительно присутствуют в цитируемых работах, правильно ли интерпретированы выводы авторов. Студенту следует переписать критические части обзора своими словами, добавить прямые ссылки на источники и собственные аналитические комментарии (например, указать, почему определенный подход представляется перспективным или ограниченным).

— Критический анализ и выявление пробелов. Одним из важных результатов обзора литературы является обоснование ниши для собственного исследования. После написания основных разделов обзора, автору полезно оценить, какие аспекты темы остаются недостаточно изученными. Здесь ИИ-инструмент может сыграть роль «оппонента»: например, проанализировать текст обзора и сформулировать, на какие вопросы не нашли ответа рассмотренные исследования. Студент мог бы задать модели вопрос: «Исходя из приведенного обзора, какие научные пробелы или нерешенные проблемы можно выделить?». Полученные идеи нужно критически оценить и соотнести с действительным содержанием работ. На основе этого шага в заключительной части обзора литературы формулируются выводы: чем именно будет заполнен выявленный пробел, какие новые аспекты внесет диссертация.

— Редактирование и оформление раздела. Завершив черновой вариант обзора литературы, следует привести его в единый стиль и убедиться в корректности ссылок. ИИ может помочь вычитать текст, устранить повторы и добиться связности между абзацами (например, предложить подходящие вводные фразы или связки). Особое внимание уделяется тому, чтобы каждый абзац обзора сопровождался ссылками на соответствующие источники. Недопустимо наличие не подкрепленных литературой заявлений в этом разделе. Автоматические средства управления ссылками (см. п. 1.4) гарантируют, что все цитируемые работы окажутся в списке литературы. Финальная вычитка с помощью Антиплагиата или аналогичных систем подтверждает оригинальность обзора: хотя в нем неизбежно много цитат и пересказов, текст должен быть написан своими словами, а все прямые заимствования — оформлены как цитаты.

Выше приведен список литературы, с помощью простой инструкции: проанализируй библиографии, напиши раздел введения «Степень изученности проблемы», для этого объедини публикации в 3—4 группы, в каждой группе укажи 4—6 И. О. Фамилий авторов дай ссылку на публикацию в квадратных скобках в формате [x]. Список литературы.

Полученный ответ ИИ, согласно промпта, который после редактуры можно использовать в магистерской диссертации, представлен ниже.

Степень изученности проблемы задаётся сочетанием нормативно-правового каркаса и эмпирико-аналитических работ о платформах и маркетплейсах. Регуляторные рамки формируются в РФ и КНР законами о защите прав потребителей, торговой деятельности и данных, а также специальными актами об электронной коммерции и генеративном ИИ, что задаёт институциональные ограничения для бизнес-моделей и практик платформ [1], [7], [9], [11], [12], [13].

Первое исследовательское направление — теоретико-методологические основания платформенной экономики и корпоративных экосистем — консолидирует понятийный аппарат и общие модели монетизации и управления. В нём систематизированы траектории роста e-commerce, архитектура бизнес-моделей и метрики эффективности: Е. А. Медведкина [33] обосновывает драйверы консолидации и региональные модели; А. С. Михалин [34] уточняет роль маркетплейса как посреднической бизнес-модели; В. А. Широкова [52] показывает стратегические механизмы успеха e-commerce; М. А. Сюй [45] акцентирует институциональные факторы цифрового бизнеса; H. Yin [63] анализирует стратегию как источник конкурентных преимуществ в многосторонних рынках.

Второе направление — эмпирика российских маркетплейсов, где преобладают сравнительные и прикладные оценки эффективности. В. В. Агатеева [15] фиксирует влияние санкционных шоков на результаты платформ; В. Д. Варагич [17] использует финансовые коэффициенты для ранжирования игроков; М. С. Желтов [24] раскрывает динамику развития Ozon и Wildberries; Д. О. Гусев [21] описывает управленческие тренды и их связь с пользовательским спросом; Е. И. Макринова [30] сопоставляет показатели и рыночные позиции как основу конкурентной стратегии. Совокупно этот блок формирует базу для бенчмаркинга и диагностики устойчивости отечественных платформ.

Третье направление — исследования китайских платформ и, прежде всего, экосистемы Alibaba Group, где концентрируются вопросы стратегии, инноваций и трансформации. А. П. Алексеенко [16] рассматривает антимонопольное регулирование и кейс Alibaba в логике платформенной конкуренции; Д. А. Ведерман [18] описывает драйверы роста и риски экосистемы; Ш. Вэй [19] анализирует логистические инновации и решения для трансграничной торговли; Ю. А. Дедяева [23] систематизирует особенности корпоративной модели; С. Н. Погодин [39] раскрывает структурные параметры холдинга; W. Li [56] показывает международную стратегию и механизмы интернационализации. Этот корпус работ задаёт сравнительный эталон для сопоставления с российскими кейсами.

Четвёртое направление — правовое и институциональное обеспечение деятельности платформ, включая гражданско-правовой статус, ИС и комплаенс. К. А. Маслов [32] концептуализирует статус маркетплейсов и границы ответственности; А. В. Покровская [40] исследует защиту товарных знаков на платформах; О. Г. Тверитинова [46] анализирует авторские права в трансграничных продажах; S. Shin [60] показывает институциональные настройки регулирования частного сектора на примере Alibaba; Ch. V. Drokina [54] связывает управленческие практики с цифровой трансформацией и требованиями регулирования. Этот блок формирует основу для правовых выводов о рисках и обязанностях сторон.

В целом накоплен заметный массив знаний о стратегиях, правовом окружении и метриках эффективности, однако остаются лакуны в комплексных сопоставлениях российских и китайских практик с учётом синхронного влияния регуляторики данных и конкуренции [1], [11], [13], а также в моделях оценки устойчивости экосистем при одновременных шоках спроса, логистики и комплаенса [15], [21], [31]. Настоящее исследование заполняет этот пробел, интегрируя институциональные, стратегические и операционные аспекты в единую сравнительную рамку.

Методология обзора литературы, обогащенная инструментами ИИ, сочетает в себе скорость машинной обработки и критическое мышление человека. ИИ способен ускорить поиск и первичный анализ десятков источников, но именно автор устанавливает логические связи между идеями разных исследований и делает выводы для собственной работы. При соблюдении указанных подходов обзор литературы получится содержательным, хорошо структурированным и релевантным целям диссертации, при этом его подготовка займет меньше времени благодаря разумной автоматизации рутинных операций.

1.7. Метод и дизайн исследования при ИИ-поддержке

Выбор и описание методологии исследования — центральный компонент диссертации, от которого зависит надежность получаемых результатов. Проектирование дизайна исследования включает определение типа исследования (качественное/количественное, экспериментальное/описательное и т.д.), методов сбора данных, процедур их анализа и критериев оценки достоверности. Применение ИИ на данном этапе может помочь генерировать идеи и шаблоны, но не заменяет научного обоснования, требуемого от автора.

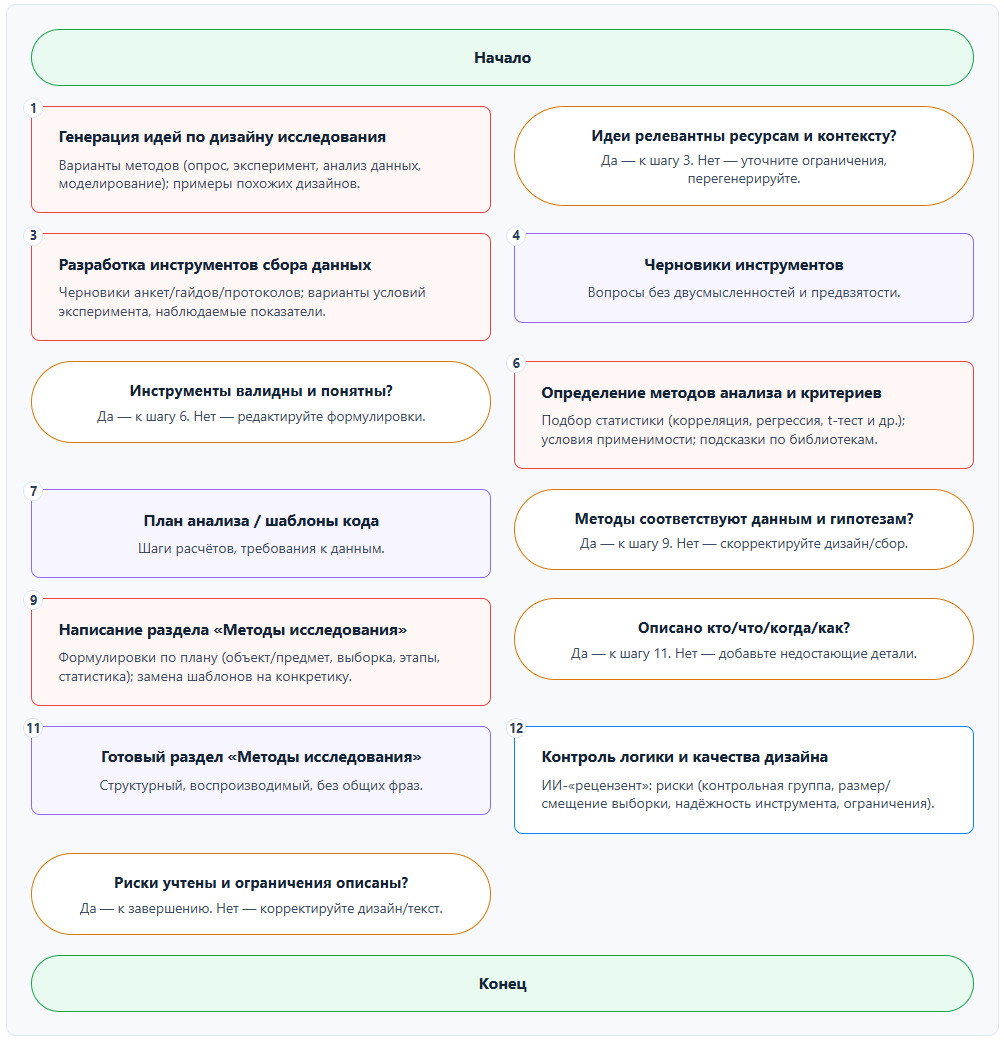

ИИ-инструменты могут поддержать процесс разработки методики в нескольких отношениях, обобщение такого подхода визуализировано на рисунке 5.

Рассмотрим обобщения схемы детальнее.

Генерация идей по дизайну исследования. На ранней стадии студент может обратиться к ИИ, чтобы получить предложения по возможным методам изучения своей проблемы. Например, запрос вида: «Какими методами можно исследовать влияние X на Y среди [целевой группы]?» — позволит собрать перечень вариантов (опрос, эксперимент, анализ статистических данных, моделирование и др.). Модель может также подсказать примеры исследований со схожим дизайном. Эти идеи полезны для обзора, но необходимо критически оценить их применимость: учитывая контекст, доступ к данным, ограничения по времени и т. д. ИИ не знает конкретных условий работы автора, поэтому его советы нужно адаптировать к реальности проекта.

Разработка инструментов сбора данных. Если в работе планируется сбор первичных данных (например, посредством анкетирования, интервью или наблюдений), ИИ способен помочь составить черновики этих инструментов. Так, ChatGPT может предложить список вопросов для анкеты или интервью-гайда на основе заданных целей исследования. Студент формулирует запрос: «Придумай 10 вопросов для анкеты, чтобы выяснить [необходимую информацию] у [целевой аудитории]». В ответ генерируется набор вопросов, которые затем можно доработать, устранив двусмысленности и убедившись, что они соответствуют гипотезам. Аналогичным образом, ИИ может подсказать, как варьировать условия эксперимента или какие показатели собрать в процессе наблюдения. Однако автоматически сгенерированные инструменты требуют экспертной правки: важно проверить, что вопросы не вводят респондентов в заблуждение, охватывают все аспекты темы и не содержат предвзятости.

Определение методов анализа и статистических критериев. При количественном исследовании выбор подходящего статистического метода бывает непростой задачей. Обращение к ИИ с запросом типа: «Какие статистические методы подходят для проверки зависимости между A и B при таких-то данных?» — может дать отправную точку. Модель перечислит, например, корреляционный анализ, регрессию или t-тест — в зависимости от описанных параметров. Она же может напомнить условия применимости каждого метода (нормальность распределения, размер выборки) или подсказать библиотеки для расчета. Важное преимущество — ИИ может объяснить метод простыми словами, что помогает лучше понять его суть перед тем, как применять. В дальнейшем студент может задействовать ИИ и при непосредственно анализе данных: например, использовать Python-библиотеку через код, сгенерированный моделью (см. ниже).

Написание раздела «Методы исследования». Когда дизайн сформирован, его нужно четко описать в тексте диссертации. Здесь ИИ пригодится для отработки формулировок. Например, можно предоставить модели план методологического раздела с пунктами («объект и предмет», «общая характеристика выборки», «этапы исследования», «методы статистической обработки») и попросить на основе этого плана написать связное повествование. Полученный текст послужит черновиком, который автор затем уточнит: внесет конкретные детали (размер выборки, названия методик, инструменты), уберет шаблонные фразы, добавит ссылки на методологические источники. В результате раздел «Методы» приобретет профессиональный вид: будет описывать кто, что, когда и как делал в ходе исследования, с достаточной детализацией.

Контроль логики и качества дизайна. После разработки плана исследования полезно проверить его на целостность и обоснованность. ИИ может выступить в роли «виртуального рецензента», указав на потенциальные слабые места. Например, студент может ввести краткое описание своего дизайна и спросить: «Какие возможные ограничения или ошибки видны в этом подходе?». Модель на основе общих принципов методологии отметит типичные риски: отсутствие контрольной группы, малый размер выборки, возможное смещение выборки, отсутствие проверки надежности инструмента и т. п. Эти подсказки помогают заранее предусмотреть меры по усилению исследования: скорректировать дизайн или по крайней мере честно описать ограничения в тексте диссертации.

На практике, ИИ-помощь в методологическом планировании особенно ценна для генерации различных сценариев «что, если». Студент может быстро перепробовать несколько вариантов мысленного эксперимента, задавая модели вопросы о каждом, прежде чем выбрать оптимальный. При этом финальный дизайн всегда утверждается с научным руководителем и соотносится с реальными ресурсами. ИИ не заменяет этот процесс согласования, но действует как интеллектуальный ассистент, снижающий барьер незнания: подсказывает возможные пути, объясняет непонятные методические термины, проверяет описание на логичность. Всё это в итоге повышает качество проработки методологии и придает уверенности автору в выбранном курсе исследования.

1.8. Качество текста: метрики и контроль

Высокое качество изложения — обязательное требование к магистерской диссертации, наряду с новизной результатов. Даже перспективное исследование может произвести слабое впечатление, если текст работы написан небрежно, содержит ошибки или плохо структурирован. Поэтому после создания черновика автору предстоит значительная работа по улучшению качества текста. В этом процессе сочетаются количественные метрики (формальные показатели, по которым можно судить о тексте) и качественный анализ (экспертная оценка содержания и логики изложения). Инструменты ИИ и программные средства контроля качества позволяют частично автоматизировать такие проверки, но финальное решение о правке всегда остается за человеком.

К основным аспектам, определяющим качество академического текста, относятся:

— Точность языка (грамматика и орфография) — отсутствие грамматических ошибок, опечаток, неправильного употребления слов. Этот аспект напрямую влияет на восприятие работы: ошибки отвлекают читателя и подрывают доверие к автору. Контроль осуществляется с помощью встроенных средств проверки правописания в текстовых редакторах или специализированных программ (например, Орфограммка для русского языка, Grammarly для английского). ИИ-модели также могут выполнять функцию корректора: например, модель укажет на несогласованные падежи или некорректное употребление предлога, если попросить её проверить грамматику заданного отрывка.

— Соответствие академическому стилю — формальный нейтральный тон, научная лексика, отсутствие разговорных оборотов и эмоционально окрашенных выражений. Метрик для стиля как таковых нет, но можно ориентироваться на частотность личных местоимений (в научном тексте, как правило, избегается «я», «мы», обращение к читателю), на долю профессиональной терминологии. Существуют онлайн-сервисы (тот же Grammarly, Главред) позволяющие выявить слова-паразиты, просторечия или чрезмерно сложные конструкции. ИИ-ассистент способен переписать фрагменты на более формальном языке по запросу, однако при этом нужно убедиться, что не исказился смысл. Хорошей практикой является сравнение стиля с эталоном — например, просмотреть несколько диссертаций по близкой теме и сопоставить манеру изложения.

— Логичность и структура изложения — ясное и последовательное изложение мыслей, наличие связок между предложениями и абзацами, правильное деление текста на параграфы. Оценка логичности во многом субъективна, но есть косвенные показатели: например, каждый абзац должен отвечать за отдельную микротему и логически вытекать из предыдущего. Можно проверить, соответствует ли структура главы намеченному плану (нет ли отклонений от темы). ИИ-инструменты тут применимы следующим образом: модель может построить «древо содержания» по готовому тексту (выделить тезисы каждого абзаца) — сравнив его с исходным планом, автор увидит расхождения. Также ИИ в роли «внимательного читателя» укажет, если в тексте имеются логические прыжки или недосказанности: например, на запрос «Найдите неясные места в этом тексте» модель перечислит предложения, требующие уточнения или объяснения.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.