Бесплатный фрагмент - Забытый день рождения

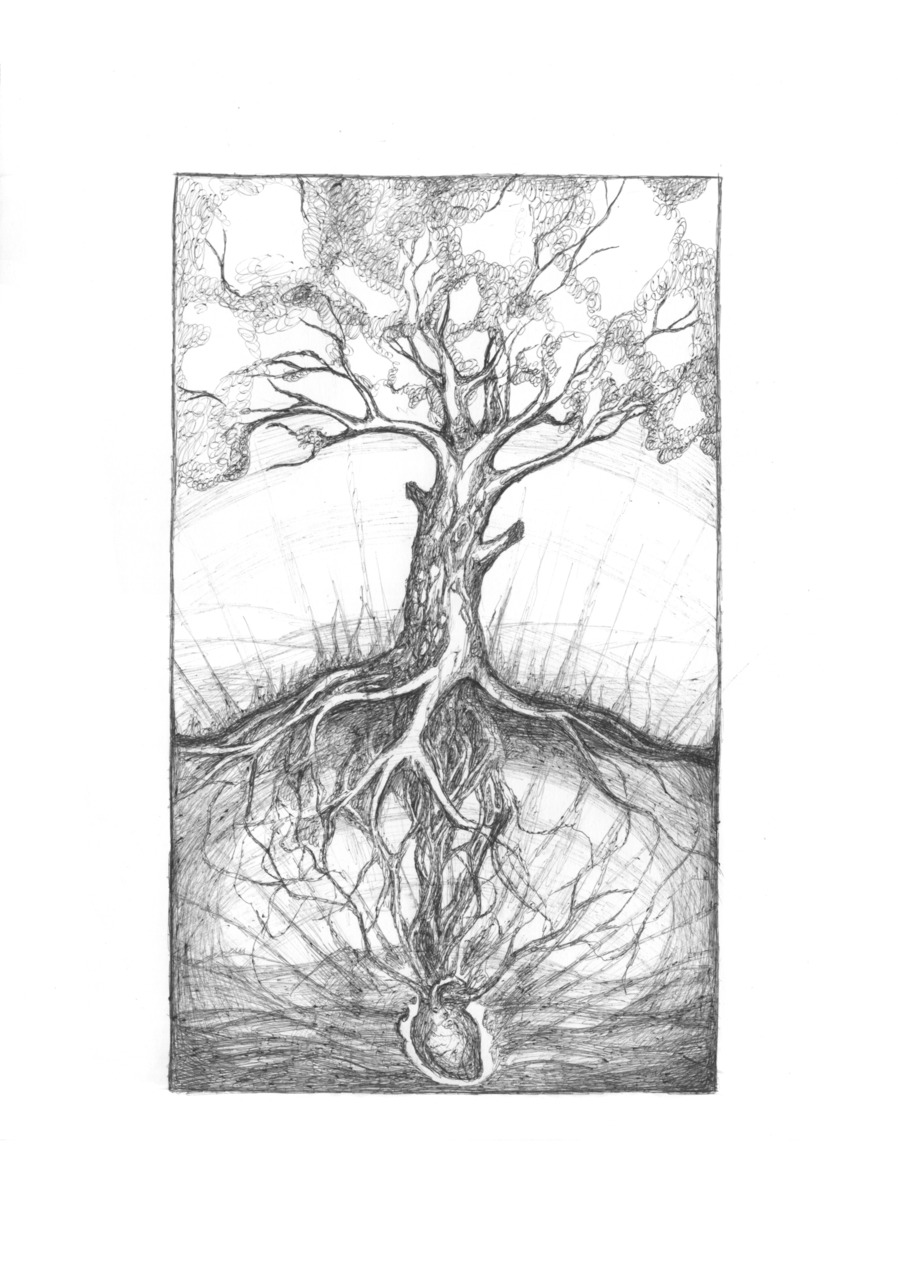

Глубокую символику названия рукописи книги «Забытый день рождения» стала понимать после прочтения рассказов сборника. Не ежегодный семейный праздник имеется в виду, а суть появления души в этом мире. Для чего, ради какой цели появляется человек на свет? Ответом на это вечный вопрос является каждое произведение, вошедшее в этот сборник.

Повествование захватывает читателя с самых первых строк своим традиционным и потому проникновенным языковым стилем. Точно и чётко оформленная словом мысль, вызывает невольное оживление даже в, казалось бы, дремотном сознании читающего человека. Автор не стремится привлечь внимание читателя дешёвой оригинальностью сюжета, не красуется пустой игрой слов, не пытается «заболтать» читателя, чем сегодня нередко страдает современная литература. Отношение к слову у автора сугубо профессиональное: чуткое и бережное, подчинённое чувству меры, где нет места «лукавому мудрствованию». Но, тем не менее, языковой стиль не исключает яркой художественной образности: «И собор на глазах начал приосаниваться, как будто с него сползала шелуха прошедших лет»… «…почувствовал себя тем самым ребёнком, стоящим на большом шаре, которого нарисовала Клава: одновременно беспомощным и любимым Богом». «…в раме распахнутого окна был изображён живописный берег Онего, запечатлённый ранним утром, когда разноцветье луговых трав тонет в дымке тумана, а весь мир кажется накрытым вуалью сна». «Утренняя дымка висела над озером, отчего казалось, что мир ещё не проснулся и не зажёг яркие краски зелени леса и желтизны солнечного круга»… «…а воздух вокруг Василия становился краснее и краснее, словно кто-то впрыскивал в него новую и новую кровь». «Хохот бросал свои каменья уже не в стенки ушных перепонок, а внутрь, прямо в утробу, отчего Василия неудержимо потянуло вниз»… «…озеро заплыло туманом и скрывалось за серебряным гулом дождя, сшивающего землю и небо»… «…чёрная фигура медленно растворялась в завесе проливного дождя, а Василиса стояла в растерянности перед плачущим озером».

Автор — человек воцерковлённый. Это чувствуется не только по знанию церковных канонов, традиций, терминов, молитв, описанию служб и церковных церемоний, но, в первую очередь, по авторской жизненной позиции, духовному мировоззрению и миропониманию. Однако сюжеты произведений не оторваны от жизни, не уводят читателя «в заоблачную высь», прочно вплетены в современные реалии. И «вплетение» это не искусственное, не поверхностное, а выстраданное, будто выплавленное в горниле собственного жизненного опыта. В произведениях нет привычного для специальной духовной литературы назидания, хоть местом действия чаще всего является Храм.

Диапазон внимания автора очень широк. От нелёгкой судьбы семьи священнослужителя («Древо при исходищах вод») до серьёзных жизненных испытаний бизнесменов разного уровня: («Жаба», «Схема»). От проблем больших и судьбоносных («Хозяйка детского дома», «Ванечка») до переживаний каждодневных и, на первый взгляд, суетных («Клубок».

Особенно трогательны рассказы и повести о детях, психологию которых автор знает очень хорошо. Недаром рассказ «Сверчок» вошёл во всероссийский сборник «Святочные рассказы. XXI век». Он не только подкупает своим состраданием к переживаниям маленькой девочки Нюши, но вызывает глубокие раздумья по поводу нелёгкой жизни многих обездоленных российских семей, оказавшихся на обочине социального бытия.

Повесть «Хозяйка детского дома» пронизана щемящими нотами сострадания к судьбам детей-сирот военной поры, но не банальна, поражает неожиданным ракурсом авторского взгляда на проблему. Читатель привык видеть стремление взрослых работников детского дома заменить этим детям погибших родителей, облегчить их участь любовью и заботой. Но Анна Ивановна, новоиспечённый директор детского приюта, не из их числа и не хочет, чтобы её собственные дети общались с воспитанниками детдома. Она не может побороть в себе неприязнь к сиротке Лизе, к которой так тянется её четырёхлетняя дочь Милка. Однако чистая душа ребёнка пробуждает чувственность и в «обугленном войной сердце» матери.

Великая сила сострадания — вот главный мотив творчества Светланы Захарченко. Каждое произведение источает глубинный свет, расставляет духовно-нравственные ориентиры на «крутых» поворотах жизненного пути человека и, не зависимо от значимости выбранной темы, сквозит философским осмыслением жизненных явлений.

Рассказ «Дождь на Троицу» начинается очень просто, словно автор хочет рассказать близким людям случай из своей личной жизни: «Мы с семилетним внуком обычно бываем на Троицу в монастыре, где все знакомы и грехов, как шило в мешке, не утаишь». А заканчивается философскими раздумьями главной героини: «А я шла и думала: где проходит грань между праведностью и милосердием? Достойна ли была я сама и многие другие прихожане, причастившиеся в тот день? Да и как определить эту меру, не судя и не сравнивая? И что мы и впрямь листики в руке Божией, в которые иногда заворачивается гусеничка».

Рассказ «Сергий», на мой взгляд, очень трогательное повествование о трагической судьбе сына священника. (И сколько было таких судеб!) А заканчивается он простонародными и одновременно мудрыми словами деда-паромщика: «Чего боитеся? Это Ангел пролетел, сегодня же Радонежского память, а он завсегда с Ангелом своим приходит… Вишь в полнеба облако перьевое размахнулось, то крыло Его, задело, видать, покойничка, вот он и того. Чего боитеся? Это странник, Божий человек, от его смерти худа не бывает». Поражает искусное умение автора соединить в рамках небольшого рассказа понятия приземлённые и возвышенные, реальные и мистические.

«Но как только Сергей коснулся тёмного переплёта (книги), вся его усталость, накопленная за годы скитаний, исчезла куда-то. И книга тоже исчезла, а человек своей узкой рукой, похожей на крыло, взял Сергея за руку и повёл его вниз к реке. И Сергей не замечал, что ноги их не касаются земли, и идут они не вниз, а поднимаются вверх». Читаешь — и ловишь себя на мысли, что свято веришь автору. Ведь за каждым словом, за каждой строкой, за каждым характером и событием — сила и беззащитность, тревога и Вера, радость и боль такой, воистину, противоречивой природы человеческой души.

Книга эта найдёт отклик в сердце вдумчивого читателя любого возраста, в ком живы ещё корни высокой любви, острой чувственности и душевного сострадания.

Надежда Васильева, писатель

Повести

Хозяйка детского дома

Худенький светловолосый мальчик в матросском костюме стоял в вагонном проходе и смотрел в окно идущего поезда. Мелькающие за окном зелёные деревья были похожи на стройные колонны солдат, отправляющихся на фронт. Вот и всё, что напоминало о начавшейся два месяца назад войне с немцами. Рядом с мальчиком, держась за поручни, нетерпеливо подпрыгивала маленькая девочка с бантами в русых волосах и всё время о чем-то весело рассказывала.

— Алик, Мила, идите ужинать. — Послышался властный женский голос. Мальчик вздрогнул от звенящих в мамином голосе стальных ноток. Впервые не столько хотелось есть, сколько узнать, что же ждёт их на новом месте, куда они едут. Но маму ослушаться нельзя. Он обещал отцу, ушедшему на фронт, что будет вести себя хорошо. Недавно ему исполнилось девять лет, он уже большой… Да, надо идти, мама зовёт.

Алик вопросительно посмотрел на сестру, которая ожидающе уставилась на него, поправил воротничок её розовой кофточки и, взяв её за руку, открыл дверь купе.

— Да, мама, мы здесь. — Дети вошли в купе и сели за стол, застеленный бумагой, на которой лежали два куриных яйца, сваренных вкрутую, и два куска чёрного хлеба с маслом.

— Через час будет наша станция. Поезд там стоит минуту, поэтому быстро ешьте бутерброды, сейчас я принесу кипяток. — Мама тяжело вздохнула и вышла.

Купе, которое занимало семейство Суворовых, находилось около тамбура для курящих, и за кипятком пришлось идти через весь вагон. Поезд подёргивало, Анну Ивановну дернуло в сторону, и она чертыхнулась, вспомнив былые времена, когда чай разносили по вагону, но быстро взяла себя в руки, потому что им ещё очень повезло: они ехали в литерном вагоне, а не товарняком, где не только кипятка не давали, но и лежачих мест не было.

Анна Ивановна ехала на свою родину, в один из заонежских посёлков, куда её назначили директором детского дома. С ней были её дети: девятилетний Алик и четырёхлетняя Мила. В Карелии Анна Ивановна не была уже шестнадцать лет, с тех пор как вышла замуж за Андрея Суворова, военного железнодорожника. Суворовы за эти годы исколесили всю Сибирь, согласно назначениям главы семьи. Сейчас военный инженер Андрей Суворов, командир Красной Армии, награжденный именным оружием самим Буденным, был на фронте.

Колёса поезда постукивали весело, как будто не было никакой войны, но, когда они время от времени скрежетали на неровных стыках рельс, становилось жутковато.

***

На станции семейство Суворовых встречала повариха, которая приехала на запряженной в телегу мосластой лошади. Повариха была высокой, громкоголосой женщиной средних лет, и звали её Степанидой. Увидев Анну Ивановну с двумя детками, она заохала и стала поправлять ряднину на телеге, чтобы приезжим было ладнее сидеть.

Такая убогая картина встречи несколько расстроила Анну Ивановну. В Ишиме на вокзал её приходил провожать весь детский дом. Все плакали, а малыши цеплялись за полу летнего пальто Анны Ивановны и лепетали:

— Мама, не уезжай.

Даже у нее тогда на глазах выступили слезы, хотя она не из чувствительных натур. Анна Ивановна недовольно покачала головой, как бы отгоняя непрошенное воспоминание, поставила на телегу чемодан с корзинкой и устроилась удобней на сенной подушке. Дети забрались сами, и компания отправилась в путь.

Ехали три часа, сначала до Большой деревни, находящейся на берегу Онежского озера, а потом ещё два часа до детского дома. За это время повариха Степанида рассказала о том, что в детском доме, в основном, дети врагов народа; что в апреле был пожар, и директора тогдашнего из-за этого посадили. Назначили другого, но тот проработал недолго: началась война, и его забрали по повестке на фронт. И до сих пор документы не приведены в порядок: а в пожаре пострадали архивы, теперь и не восстановить, наверно.

— Что пожар-то, сильный был? — Анна Ивановна чувствовала, что размеренная езда и постоянная болтовня поварихи начинают её укачивать, и, чтобы не заснуть, заставляла себя говорить.

— Жутко сильный. Несколько деток погинуло и сторож. Ну, сторож-то пьяный был, охранять лень было, он дверь-то снаружи и подпёр. А там то ли проводка ликтрическая, то ли ещё что случилось. Неведомо то простым людям. Комиссии ездили, одна за другой. Тридцать детей было. Сейчас двадцать одно дитё в корпусе проживает. Сколько-ни в районную больницу увезено. — Повариха причитала, но не отрывала взгляда от дороги, потому что подслеповатая Гнедая могла завести в кусты.

— Сколько отрядов в доме? — Поинтересовалась Анна Ивановна, поправляя задравшуюся полу кофточки Милы, которая разомлела в дороге и уже спала, развалившись на дне телеги.

— Так два. Молодшие, которые дошколята, с ыми Римма воюет; и старшие, они сами по себе, в Большую в школу ходют. Там до третьего класса учут. Вот только как теперь будет, война ведь… — Степанида вздохнула и на время замолчала.

Грунтовая дорога, по которой они ехали, пролегала вдоль восточного берега полуострова прямо по урезу воды. Голубая гладь озера просматривалась сквозь пыльные серо-зеленые заросли. В некоторых местах дорога была заболочена, так как вокруг то и дело встречались болотца с крупной осокой. Но были и высокие ровные места, занятые лугами, которые возникли после сведения лесов и расчистки этих вырубок от камней. Из этих камней сложены гряды или, как их называют заонежане, ровницы.

Впрочем, вдоль каменистых горок бежали ряды можжевельника, высокие, как в Сибири, но не такие сочные и какие-то хлипкие. А тощие карельские ели и берёзы после роскоши пышных густых сибирских лесов напоминали их жалких родственников.

Алька сидел на краю телеги и смотрел на убегающую из-под колёс дорогу, а сам думал о том, как накопит сухарей и тоже отправится на фронт.

Лес кончился, и перед глазами путешественников предстало двухэтажное кирпичное здание, которое когда-то было оштукатурено в белый цвет, а теперь во многих местах из-под штукатурки проступали красные кирпичные проплешины. Перед этим строением простиралась довольно обширная пустынь, заросшая вереском и оттого казавшаяся грязной буро-зелёной. И кусочек озёра, видневшийся слева за нелепым домом, не веселил. Было пасмурно, и волны стального цвета, а также бледно-серое небо только подчеркивали сиротское назначение здания. Само строение было разделено пополам башней, в которой нижняя арочная часть служила проездом на территорию детского дома, а верхняя напоминала барабан, вставленный в коробку без крышки. Слева около башни притулился худосочный можжевеловый куст-переросток. В арочный проём просматривались развалины, отчего у Анны Ивановны совсем испортилось настроение. Гнедая, почуяв близость дома, пошла быстрей. Алик хотел спрыгнуть с телеги, но строгий мамин взгляд остановил его, и всё семейство, чинно сидя на телеге, въехало под кров своего нового обитания.

Квартира для директора была отведена в правом крыле здания; в неё имелся отдельный вход с торца дома, что Анна Ивановна сочла очень удобным, так как членам директорской семьи не рекомендовалось общение с контингентом детдома.

Директорская квартира состояла из двух комнат и кухоньки. Минимум мебели в ней позволял кое-как разместиться семье Суворовых. Анна Ивановна заглянула в комнаты и выяснила, что имеются две кровати, диван, круглый стол и пара стульев. На кухне стоял ещё один стол попроще: прямоугольный, из фанеры и длинная лавка вдоль стены. Стены оклеены дешёвыми, но чистенькими обоями, везде тщательно вытерта пыль, что с удовлетворением отметила директор. Только вот портрета вождя нет, хорошо, что захватила с собой из Сибири. Анна Ивановна вздохнула, вспомнив богатую обстановку в ипатьевских меблированных комнатах, в которых её семья жила последний год.

— Анна Ванна! Возьмите продукты. — Послышался голос поварихи: Степанида успела обернуться на конюшенный двор, где оставила Гнедую, и захватить на кухне месячный директорский паёк, который сейчас принесла на квартиру новоприбывших.

Анна Ивановна собрала на стол, на быструю руку соорудив обед из яичницы-глазуньи. Семейство расселось по местам, и уже через полчаса после приезда директор детского дома была готова приступить к своим должностным обязанностям.

— Алик, не забудь помыть посуду и пол. — Анна Ивановна поправила перед тусклым зеркалом в прихожей прическу из косы, уложенной короной, надела тёмный пиджак и вышла из квартиры.

— Не волнуйся, мама, всё будет сделано. — Спокойным голосом ответил Алька, но сам, только мать вышла за порог, тут же собрался бежать на улицу. А сестре приказал:

— Милка, слышишь, никуда не уходи, дом сторожи.

— А посуду, — не ожидая подвоха, спросила девочка.

— Посуду… Так, Милка, — рассудительно проговорил Алька, — тебе уже скоро пять лет будет, значит, ты большая, надо учиться маме помогать. Поэтому чтобы посуду вымыла как следует. — Уже от самой двери, завязав шнурки на ботинках, брат добавил: — И полы вымой… — И выскочил на улицу.

Милка посмотрела на грязные тарелки, потом на пол, сняла подвешенный на стене таз, поставила его на стол и налила в него воды из оцинкованного ведра. Теперь надо было найти тряпку и мыло. Мыло нашлось в мыльнице, которая лежала в дорожном бауле, а за тряпкой Милка отправилась на кухню. Девочка вышла на крыльцо и стала оглядываться, у кого бы узнать, где найти повариху. На площадке напротив играли малыши. Взрослых нигде не было видно. Милка внимательно всмотрелась в кучку детей, но напрасно: ни воспитательницы, ни нянечки, только какой-то камень торчит возле угла дома. Где же взять тряпку? И тут Милка заметила, как то, что она сначала приняла за камень, задвигалось. Это оказалась девочка, в застиранном непонятного цвета платье, ростом с Милку. Милка окликнула её, и девочка обернулась.

— Ты чья? — Требовательно произнесла Милка, обращаясь к девочке и сравнивая своё розовое батистовое платье в оборках с одеждой детдомовки, у которой даже носков не было.

— Я здесь живу. А ты чья? — Детдомовка с интересом разглядывала незнакомую девочку в воздушном платьице и белых носочках. Особенно красивыми были красные лаковые туфельки. Лиза, так звали детдомовку, и не помнила, когда видала подобную красоту.

— Мамина. Она тут главная, — Милка для убедительности показала на здание детского дома. — А где твоя мама? Она кто?

— Моя мама… Моя мама там, — Лиза посмотрела на небо. — Она… она Царица небесная, — девочка вспомнила, что бабушка говорила так по вечерам, вспоминая маму.

— Царёв не бывает и цариц тоже. Мне мама говорила. И мой папа, красный командир, он сейчас на фронте. Он, знаешь, что рассказывал? Про революцию, как царёв всех выгнали и теперь народ вместо них. — Милка была довольна, что так складно смогла рассказать этой детдомовской девчонке про не очень ей самой понятную революцию.

— А куда царёв выгнали? Вот куда, по-твоему? — Не отступала Лиза. — Они где-то ведь есть, и моя мама тоже там.

— А царёв, а их всех… убили и в землю закопали. — Милке строго-настрого было запрещено вспоминать о расстрелянном царском семействе, но ей так хотелось похвастаться перед настырной детдомовкой, что она продолжала в запале кричать. — Царёв нет, никаких нет! И у тебя нет никакой мамы-царицы, ты врёшь!

— Не вру, моя мама — царица, она на небесах у Боженьки. — Лиза стиснула пальцы в кулаки, чтобы не заплакать.

— А вот и нет, твоя мама шпионица, её убили, всех царёв убили и всех шпионов убили, — голос Милки уже звенел.

— Мила, что ты здесь делаешь? Ну-ка марш домой! — Строго произнесла вышедшая из спального корпуса Анна Ивановна. И Милка, показав Лизе на прощание язык, побежала к маме, которая пропустила её в здание, а сама пошла к Лизе.

— Девочка, почему ты гуляешь без своего отряда. — Директор оценивающе рассматривала худенькую нескладную фигурку, и внутри у Анны Ивановны неожиданно стал нарастать ком раздражения. Она указала рукой в сторону спального корпуса, и Лиза медленно побрела по направлению взмаха. Пройдя несколько метров, девочка оглянулась и увидела, что директорша ушла в свою квартиру. Тогда Лиза развернулась и юркнула к развалинам, которые находились в глубине ограды детского дома. По правую руку находились различные полуразрушенные постройки. Мельница, каменные жернова которой до сих пор лежали на берегу западнее развалин, была конечным строением. Между нею и пожарищем размещались конюшенный двор и баня.

На берегу озера в бухте располагалась Монастырская пристань. Можно было видеть под водой бревенчатые клети, забутованные валунами. Но на берег ходить было нельзя. Вообще запрещалось выходить за ограду без воспитательницы, поэтому Лиза пробиралась в заброшенный круглый дом, в котором слева от входа была маленькая каморка с одним низким окном. Девочка облюбовала себе эту каморку, потому что в ней было удобно прятаться, когда сильно хотелось плакать.

Вот и сейчас хотелось плакать, потому что у Лизы не было никого, кто бы её защитил. А раньше был Андрюша. Он уже ходил в школу в третий класс и был очень сильный. Он приходил по вечерам в палату к Лизе и рассказывал смешные сказки, которые когда-то ему читала мама. И всем ребятишкам очень нравился веселый брат Лизы и его сказки. Но когда ещё была зима, случилось что-то очень страшное. В палате откуда-то стало много дыма, так много, что стало трудно дышать, а дверь была заперта. Наверное, сторож, который ходил в тёмном мохнатом тулупе до пят и пугал своим видом, захотел спать, а чтобы ребятишки не шалили, подпёр входную дверь снаружи палкой.

Когда дети поняли, что им никак не выйти, они начали плакать, а Андрюша пробрался к сестре, подсадил её и вытолкнул в форточку. Лиза попала головой в сугроб, но быстро выбралась из него на дорогу, повернулась в сторону окна, из которого вывалилась, и стала ждать брата. Но из форточки высунулась белобрысая, ушастая голова Сёмушкина Мити — самого младшего мальчишки из Лизиного отряда, — который покатился мячиком к дороге, сбивая с одежды языки пламени. И вдруг раздался грохот с одновременно протяжным многоголосым воем. Дом, в котором были детские спальни, раскрылся, как коробочка. И огонь стал прыгать в разные стороны, а дети, стоящие на дороге рядом с Лизой, отпрыгивали от него. И Лиза прыгала, и ждала Андрюшу, что он сейчас выпрыгнет вместе с очередным огоньком и скажет ей: «Ну что, дурёха, сильно напугалась?», и она перестанет бояться. А потом Лиза ничего не помнила, потому что Андрюша так и не выпрыгнул, и ей так и не перестало быть страшно. Лиза каким-то чутьём догадывалась, что произошло что-то очень страшное и это страшное теперь никогда не кончится, потому что брат никогда не придёт.

Лиза старалась не думать о брате, потому что потом сразу же вылезал этот страх, он был такой же чёрный, как ночь, когда всё горело. И всякий раз внутри у Лизы маленькая куколка съеживалась в чёрную точку. Лиза начинала задыхаться и уже не могла плакать. Она тогда уже ничего не могла, а просто сидела, как тряпичная кукла, которую Сёмушкин, этот лопоухий, бестолковый малышок подобрал где-то после пожара и всё время таскал за собой. Няня Капа, худенькая невысокая старушка, жалела Сёмушкина, называла Минькой и приносила ему перед сном кусок чёрного хлеба с солью. А Лизу никто как будто и не замечал, но девочка к этому давно привыкла. Так было проще для Лизы, которой больше нравилось сидеть одной где-нибудь на берегу озера. Маленькое тщедушное тельце девочки даже комары не трогали.

Считалось, что младшим отрядом, к которому относилась и Лиза, занимается Римма, невысокая полноватая девушка лет двадцати пяти. Она одевалась в бесформенное тёмно-синее бумазейное платье, отчего казалось, что у неё синяки под глазами, а может быть, они были из-за того, что Римма плакала по ночам: недавно пришла похоронка — её жених был убит в первый день войны. А днём Римма всё время зевала и в хорошую погоду сидела на завалинке, смотря за играющей малышнёй. На самом деле ни за кем она не смотрела, а думала о чём-то своём, и Лиза, которой не нравилась возня на площадке, во время прогулки отходила в сторонку от отряда, и немного покопав ямки для секретиков, пробиралась в своё убежище, находившееся недалеко от пожарища.

***

Детдомовцы сначала приглядывались к Альке и Милке, но Анна Ивановна запрещала своим ребятам водиться с детдомовскими: ещё наберутся дурных мыслей от детей врагов народа. И директорские дети были предоставлены сами себе. Мать с утра варила на дровяной плите похлебку из крупы и картошки, и этим, и ещё хлебом и зелёными перьями лука, которого вдоволь росло на огороде, Алька с Милкой и питались. Сама Анна Ивановна кушала в детдомовской столовой вместе с воспитательницей Риммой.

Впрочем, Алька привык к свободе. Вот только здесь в Заонежье совсем не с кем было водиться: с детдомовскими нельзя, а деревня в шести километрах, туда за дружбой не набегаешься. Но Алька недолго тяготился отсутствием друзей. Ещё в поезде он решил, что накопит сухарей и сбежит на фронт, потому что все настоящие мужчины, по его убеждению, должны сейчас быть там. А то, что он настоящий мужчина, Алька не сомневался, ведь ему об этом сказал перед уходом на фронт папа.

Алька в первый же день исследовал территорию, занимаемую детским домом. Можжевеловые заросли по левую сторону от дороги сначала привлекли его, но там здорово было прятаться, а вот хранить сухари вряд ли можно, потому что, во-первых, мог пойти дождь и намочить хлеб, а, во-вторых, в лесу водится множество всякой живности, и даже птицы охочи до сухарей. Нужно было искать более укромное место. И Альке оно попалось. Неподалёку от главного здания мальчик наткнулся на круглый каменный дом, который напоминал планетарий. В планетарий Алька ходил вместе с папой. Это было в Сибири, и там ему очень понравился высокий потолок, который, казалось, уходил в небо. Впрочем, потолок и был звёздным небом. Конечно же, Алька понимал, что откуда в глухом заонежском крае возьмётся столичный планетарий, но на всякий случай забрался через оконный проём в полуразвалившееся строение. Внутри было относительно сухо и светло, это было странным, потому что окон почти не было, но свет шёл откуда-то сверху, как будто в здании и впрямь было небо над головой, только не ночное, со звёздами, а дневное, с солнцем. И Алька невольно задрал вверх голову. Там и вправду было небо. Алька не сразу понял, что круглый свод наверху имел отверстие, вокруг которого на облаках восседали дяденьки с белыми бородами в старинных одеждах. Мальчику захотелось забраться туда и разглядеть всё получше. Он нашёл деревянную лестницу, идущую над входом, и забрался по ней почти на самый верх. Алька вертел головой, рассматривая, как нарисованы облака, которые снизу кажутся настоящими, и вдруг его взгляд наткнулся на страшную картину. Если смотреть немного вниз, то на стене можно было разглядеть чертей в пламени; а неподалёку от них был изображён стоящий на коленях человек в длинном чёрном плаще со сложенными вместе руками. Алька думал, что это утопленник, потому что этот человек был весь в воде, а его руки тянулись вверх. Рисунок сохранился не полностью, поэтому мальчик тут же придумал историю о страшном разбойнике, который убил много человек, и поэтому люди его наказали. Они связали ему руки и бросили в воду. Алька не знал, что человек в чёрном плаще — это основатель монастыря. Алька сначала перепугался изображения чертей и утопленника, но потом сообразил, что они отпугнут и других. Мальчик спустился вниз на один пролёт и по балке пробрался к стене со страшными картинами. Ещё с лестницы он разглядел нишу, образовавшуюся от выпавшего фрагмента росписи. Туда-то мальчик и положил тощий холщовый мешочек с двумя сухарями, который заложил куском штукатурки. За этим куском пришлось спуститься вниз, зато Алька надёжно припрятал своё сокровище и от дождя, и от живности.

Алька был доволен своим открытием, но поделиться увиденным было не с кем, и ещё раз оглядев картины, мальчик отправился на озеро, где можно было наловить окуней на уху. Для удочки ему было достаточно срезать любое молодое деревце, а лесу с крючками мальчик привёз с собой.

Анна Ивановна тоже провела день плодотворно. Познакомилась с персоналом и даже разобралась с продовольственными поставками.

***

Так в хозяйственных заботах проходило лето. Директорские дети были предоставлены сами себе. Но Анна Ивановна не беспокоилась за них, потому что знала, чем они занимаются, или так, по крайней мере, думала. Единственное, что не нравилось директору, так это воспитанница из младшего отряда, которая привязалась к её дочери в день приезда. Кажется, её зовут Лиза. Документов её в архиве не было, но, скорее всего, из-за того, что девочку перевели не так давно, документы где-то застряли, что немудрено в военное время.

Анна Ивановна, несмотря на свой властный характер, почему-то побаивалась этой худенькой детдомовки, которая напоминала ей Машеньку, близняшку Милы, умершую от двухстороннего воспаления лёгких ещё в полуторагодовалом возрасте. Была бы её воля, она отправила бы эту девчонку в другой детский дом, но, во-первых, ещё не пришли документы, а во-вторых, все перемещения на время военных действий должны быть очень хорошо обоснованы.

Лиза даже не подозревала, что чем-то досадила директорше. Девочка и раньше старалась как можно реже попадаться на глаза взрослым, а с началом войны контроль за детьми ослаб, так что Лиза всегда могла потихоньку выбраться из палаты.

Вечерами в хорошую погоду Лиза любила сидеть на берегу озера и смотреть, как заходит солнышко. Оно садилось за первый остров, так его называли взрослые, потому что он был ближе всего к берегу. Но Лиза называла его кораблём, потому что на него были похожи очертания острова, и девочке казалось, что солнышко садилось на кораблик, который плыл в сонную страну. Лиза представляла, что когда-нибудь этот кораблик увезёт и её к маме, папе, бабушке и Андрюше. От этой мысли ей становилось одновременно и радостно, и грустно. А ещё Лиза думала о том, почему у этой вредины Милки такой добрый брат, чем-то похожий на её брата Андрюшу.

Днём Лиза ходила на Змеиную горку посмотреть, не покраснели ли брусничины. Эту горку, которая находилась по левую руку от детского дома между оградой и лесом, облюбовали гады: место сухое, камни гладкие, а вокруг камушков мягкий шелковистый мох растёт. Лизе тоже нравилось сидеть на гладких камушках, особенно когда они были нагреты солнцем. Вот и нынешним днём после обеда девочка отправилась глянуть на ягоды, вдруг они созрели. Иногда во мху попадались маслята. Их коричневые шляпки всегда блестят, как будто смазаны маслом. Лиза собирала их, нанизывая на тонкий прутик, и относила Степаниде, которая жарила их со сметаной. Но сегодня грибков не было, только влажные чешуйки сосновой коры обманывали, притворяясь маслятами.

Уже сидя на тёплом камне Змеиной горки, Лиза услышала голоса. Девочка предусмотрительно шмыгнула за камень, нагнулась и стала смотреть в ту сторону, откуда голоса доносились. А вдруг сейчас появятся парашютисты вражеские или шпионы, как в кино показывали? Но это были обыкновенные деревенские мальчишки, которые окружили Сёмушкина и оттесняли его от дороги. Митька размахивал своей тряпичной куклой, как мечом, но мальчишек было трое, они смеялись и не пускали Митьку. Один мальчик выхватил у Митьки куклу и стал повторять движения малыша, передразнивая его.

Из придорожных кустов вылез Алька и закричал на мальчишек:

— Вы чего пристали к ребёнку? Ну-ка быстро отпустите его! Он из нашего детдома.

— Да кто к нему пристаёт. — Деревенские мальчишки, Митькины одногодки, опасливо косились на грозного мальчика. — К нему никто не пристаёт, он сам всё время в деревню к нам приходит и маму свою ищет. Дядя Клим, ну наш милиционер, уже два раза его обратно в детдом приводил. А теперь дядя Клим на фронте, а этот, — мальчуган отмахнул надоеду-комара, жужжащего над ухом, и показал на Сёмушкина, — опять пришёл, а мамка моя велела его к вам отвести.

— А чего куклу отобрали? — Не отставал Алька.

— Мы не отбирали. Просто он так идти не хочет, а за куклой бежит. Пусть забирает. — Куклу подали Митьке, тот схватил её и крепко прижал к пузу. Алька взял Митьку за руку и пошёл с ним к ограде детского дома, объясняя ему, что он неправильно убегает, что убегать надо на фронт. А пятки деревенской гвардии замелькали по направлению к деревне.

Пока девочка вспоминала этот случай, она не заметила, как солнышко давно зашло, и с востока за ней уже наблюдала луна. Сегодня она была круглая и напоминала глаз, следящий за миром. Хотелось спрятаться от его вездесущести, но глаз был везде. И было что-то жуткое в его красноте, блестящей как медь. А ещё он был похож на панцирь. Лизе показалось, что этот глаз стал набухать и увеличиваться. И тогда перепуганная девочка вскочила и понеслась от берега со всех ног в сторону спального корпуса.

***

Уже несколько дней стояла тёплая погода. Осень вступила в свои права буйством солнечных красно-желтых красок. Старшие ребята по утрам шли в деревню в школу, а после обеда собирали картошку на поле. Малыши выбирали из борозд картофелины и складывали их в вёдра, а старшие носили эти вёдра до телеги и ссыпали картошку в мешки. Эти мешки Гнедая отвозила к кухне, а там Степанида с Риммой стаскивали их с телеги и таскали в погреб.

Однажды после завтрака, когда младший отряд вывели на прогулку, на крыльцо директорской квартиры вышла нарядная Милка. Из-под клетчатого красного с белым пальто с капюшоном торчал подол пышного шелкового розового платья, а в косички были вплетены огромные белые банты. Милка была как самая настоящая кукла на картинках. Ещё Милка вынесла кукольную магазинную коляску, в которой лежала красавица кукла. Малышня рассматривала директорскую дочку с нескрываемым интересом, но Милка с ними не зналась, она ходила по двору, катая колясочку, и важничала.

В обед выяснилось, что у Милки день рождения. Всем воспитанникам досталось по кусочку праздничного пирога с черникой, который испекла Степанида. А сама именинница впервые восседала за одним столом с детдомовцами.

Взрослые отмечали день рождения директорской дочки вечером, когда воспитанники разошлись по спальням. Анна Ивановна принесла мензурку с медицинским спиртом, и нянечка сделала ягодную настойку. После тоста директор запела свою любимую песню: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд». Римма подпевала.

Потом Анна Ивановна предложила тост за коммунаров.

— Ох, девоньки, — раздобревшая директорша потянулась, зажмурившись от нахлынувших воспоминаний, — мне, ведь, в таких переделках пришлось побывать. Я, как замуж вышла, стала работать в избе-читальне. В девятнадцать лет я была на всё село единственная комсомолка. Мы с Андреем тогда в сибирском селе жили, в десяти километрах от узловой станции, где служил муж. И вот зимой в селе праздник престольный был, мужики напились. Девчонка соседская, которую я читать учила, прибегает ко мне, а дело под вечер, темно уж, и Андрей на дизеле уехал. Ну, девчонка и торопит, глазищи-то вытаращила, «Анна Ивановна», — кричит, — «папанька меня послал, бегите к нам скорей, вас селяне убивать идут!» Я пальтушку накинула и бегом на соседское подворье, а там, на заднем дворе уже лошадь запряженная стоит. Сосед меня на дно кошевы толкнул, сверху тулупом набросил, а потом они с девчонкой закидали меня сеном, и кошева тронулась с места. Ноги у меня обмерли дорогой: сосед-то на них сидит и покрикивает на лошадь, а мне пригрозил, чтоб не пикнула даже. А за нами была погоня. Так сосед хитрый был. Он как погоню-то учуял, сразу же лошадь поворотил и навстречу обидчикам поехал, не спеша, ещё и песню затянул какую-то кабачную. Все, думаю, пропадать мне, сосед, наверное, решил против своих селян не идти. Мужики его обступили, в пьяном кураже вилами в сено тычут, кричат: «Убьем комсомолку!». Я лежу, рот зажимаю, чтобы от страха не закричать или от пыли не чихнуть. И вдруг слышу, как сосед голосом таким смущенным просит их: «Брательники, не тычьте в кошеву, вы мне бутыль разобьете, специяльно на станцию ездил за вином». Где у него эта бутыль была, не знаю, а только отстали они от соседа, поехали догуливать. Но я ничего этого уже не слышала, сознание потеряла, потому нос и щёки отморозила. Сосед тогда кругаля дал, через хутора меня на станцию к утру только довёз. Зато уж Андрей больше меня в село не отправлял.

— Да, вот история! Как в книжках пишут. — Римма с нянечкой вздыхали и качали головой, переживая за директоршу.

Степанида пошла на кухню с грязной посудой: не всем же разговоры говорить, кому-то и убирать нужно. Повариха открыла дверь в кухню и вдруг слышит какое-то поскрипывание.

— Эй, кто тут? — Степанида чуток струхнула после рассказа директорши, поэтому поспешила зажечь керосинку. А в уголочке у плиты сидела Лизавета и всхлипывала.

— Ты чего, милая? Торты не хватило? Да я тебе сейчас чего-нибудь вкусненького принесу. — Добродушная Степанида припасла вкусненькое для себя, но этого заморыша было так жалко, что повариха решила с ней поделиться.

— Я не помню, когда у меня день рождения. — Лиза всхлипывала как-то тихо.

— Чего не помнишь?.. — Повариха опешила. — Как не помнишь? — Степанида подумала было про метрики детей, в которых должна быть указана точная дата, но опять растерялась, потому что архив сгорел.

Лиза продолжала тихо всхлипывать, отчего поварихе хотелось завыть самой.

— Ну, ты вспомни, как тебе день рождения отмечали? Ну, какая на улице погода была? Дождь, снег, может или листья желтые? — Степанида ожидающе глядела на девочку, размазывающую по щекам слёзы.

Но Лиза запомнила только зелёненькие клейкие листочки на деревьях, которые блестели от радостных солнечных зайчиков, в тот день, когда она последний раз видела маму. Они с мамой шли по дороге в детский садик, и девочке совсем не хотелось, чтобы мама уходила, но она очень спешила и даже не поцеловала Лизу. Больше девочка ничего про маму не помнила. Тогда из садика её никто не забрал, и она ночевала одна в детсадовской спальне. А потом пришла бабушка, у которой Елизавета с братом жили, но жили недолго, потому что бабушка в один ненастный осенний день не проснулась и тогда детей отправили в детский дом. И Лиза опять заплакала.

— Ну, как так, ничего не помнишь. Вот имя своё помнишь. Может, и фамилию свою вспомнишь? — Расстроенная Степанида не знала даже, что ей делать.

— Когда бабушка звала брата, а он не шёл, то она говорила: Андрей Первозванный, Богом первый званый. Может быть, это наша фамилия? — Лиза уже не всхлипывала, а посапывала.

— Ну-ка, посиди тут, я сейчас. — Степанида выскочила из кухни, быстро прошла несколько метров по коридору до своей комнаты. Она не стала зажигать керосиновую лампу, а на ощупь вытащила из-под кровати сундучок, достала из него какой-то свёрток и вернулась на кухню.

Девочка сидела тихо. Серое, из грубой шерсти платье, в которое она была одета, делало её незаметной и похожей на маленькую мышку.

— Иди-ка сюда. — Степанида поманила Лизу к себе, и та робко села на лавку рядом с поварихой.

Степанида одной рукой гладила бедную девчушку по остриженной головке, а другой листала потрёпанную книгу без обложки. Эту книжищу она нашла после пожарища в сугробе около обугленной стены спального корпуса. Мало кто из нынешних сотрудников детского дома знал, что раньше здесь был храм Захарии и Елизаветы и что детский дом находится на территории бывшего монастыря, который закрыли после революции. А Степаниду крестили в этом храме. Деревня, в которой она тогда жила с родными, находилась на острове в десяти километрах отсюда, и в ней имелся свой домовой храм. Но дедушка то ли из-за своего упрямого характера, то ли из-за того, что его звали Захарией, выбрал для совершения семейных треб монастырский храм, и Степанида с дедушкой, бабушкой, папой и мамой по воскресеньям ездили в этот монастырь на службу.

Когда началась революция, пятнадцатилетняя Стешка уже работала в городе у своего земляка Климента Егоровича, разбогатевшего на продаже рыбы, которой торговали тогда всей деревней в общину; поэтому купец охотно брал к себе в ресторацию заонежан. Стешка очень хотела научиться готовить заморские блюда, но после революции ресторацию закрыли. Стеша вернулась домой, только деревни уже не было, потому что её подожгли пьяные экспроприаторы. Тогда Стеша поехала в районный комбед, и её по разнарядке отправили поварихой сюда. Правда, после революции в бывшем храме поначалу располагалась богадельня, это в тридцатые её преобразовали в детский дом.

— Вот, нашла. — Степанида ткнула пальцем на раскрытую страницу и начала медленно, по слогам, читать. — Седмица пятнадцатая по Пятидесятнице. Отмечается память пророка Захарии и праведницы Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи; так-так. Убиение благоверного князя Глеба, во святом крещении Давида, мучеников Иувентина и Максима воинов. Мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними семидесяти семи мужей от церковного чина, в Никодимии пострадавших… — Степанида замолчала и настороженно посмотрела на дверь, ведущую в коридор, мало ли кто услышит и чего-нибудь подумает. — Вот этот день тебе и подойдет в день твоего Андела.

— Бабушка Стеша, а это какой день? — В Лизиных распахнутых глазах были сразу и страх, и завороженная радость, что теперь у неё есть что-то такое не очень понятное, о чём знает только бабушка Стеша.

— Дак пятое сентября, значит. Погоди, это же по старому стилю. — Степанида начала было высчитывать новостильную дату, да запуталась в цифрах. — Ладно, пусть будет, как раньше… А давай-ка на твой хоть и прошедший день Андела я на-кормлю тебя тортой. — И Степанида повеселела, потому что теперь была в своём привычном мире, где все несчастья пропадают после съеденного сладкого кусочка.

— А у моего брата Андрюши есть такой день с анделом? — Спросила девочка.

Степанида опять вздрогнула: она знала, что у некоторых детей в пожаре погибли братья и сестры, значит, и у этой крохи тоже.

— Как же нет. Есть. Андрюша сам и есть Андел. Самый что ни на есть Андел. — Торопливо произносила Степанида, а руки её сновали, собирая маленькую праздничную трапезу.

***

Полночи Степанида ворочалась в постели и кряхтела, потом поднялась, достала из-под кровати сундучок, отыскала в нём холщовую тряпицу, свёрнутую трубочкой. В тряпице оказались две церковные свечки. Со дна сундучка Степанида достала бумажную иконку Вседержителя, закрыла сундук, на крышку его притулила иконку, встала на колени, зажгла одну свечу и, держа её в левой руке, начала правой креститься, бормоча:

— Господи, прости, что я сливочно масло у этих душ безгрешных воровала. Прости, Господи! И дай мне вразумление, а деткам-сиротинушкам утешение от Царицы Небесной, Пресвятой Девы Богородицы.

***

С тех пор Лиза стала ходить в развалины, чтобы поиграть там в «как раньше». Она наряжала палочки, закутывая их в толстые тёмно-зелёные листы подорожника, в ярко-оранжевые круглые листки осины и в жёлтые берёзовые листики, и играла ими как куклами. У девочки были палочки «мама», «папа», «бабушка» и «Андрюша». Но с началом осени времени для игр выпадало нечасто. Ребята из старшего отряда ставили верши, и Степанида с девочками потом чистили рыбу для засолки. А однажды из деревни прибежал мальчишка и позвал тащить невод: шла ряпушка. Тут уж трудились всем гуртом. Таскали рыбу корзинами.

Ещё детдомовцы сами заготавливали на зиму дрова. Привезенные в зиму хлысты были уже напилены, и сложенные чурки дожидались первых морозов, но часть их нужно было расколоть уже сейчас. Старшие мальчики кололи дрова, а малыши носили поленья. Девочки пилили длинные чурки двуручной пилой. Как-то раз, когда старшие мальчишки еще не вернулись из школы, Сёмушкин вытащил колун из сарая и, размахнувшись со всех сил, стукнул им по чурке. Колун почему-то застрял в дереве. Митька тащил и пыхтел, но не собирался сдаваться.

На крыльцо вышла нянечка, глаза её распахнулись от страха:

— Римма, да что же ты за детьми не смотришь-то…

— Молчите, а то под руку скажете, — тихо, но сурово говорит Римма.

Так, пока чурку сам не расколол, Сёмушкин колуна не отдал…

Только убрали дрова, как начались дожди. В Карелии дожди затяжные. Дождливыми вечерами корабль острова уплывал без солнца на борту. А иногда дожди укутывали детский дом в плотную белую вату тумана, и он как будто парил в облаках.

Но Лиза в дождь даже чуточку веселела: её окружал заплаканный мир, а ей самой ничуть не хотелось плакать; наоборот, если бы Лиза могла обнять этого большого плаксу, то обязательно бы это сделала.

***

Вот уже целый день не было дождя, и Алька решился отнести свой недельный запас сухарей «к чертям за пазуху». Он дождался, когда мать ушла к воспитанникам старшего отряда, и выскочил за дверь, предварительно достав из запечья рукавичку с насушенными сухарями. Милка, во время дождей привыкшая, как хвостик, ходить за братом по квартире, потянулась за ним. Ей давно уже было любопытно, куда он пропадает, как только выходит из дома. На улице было пасмурно и серо, но Милу это не останавливало. Хорошо, что земля ещё влажная, на ней хорошо видны следы брата. И Милка-следопыт двинулась по тропинке. Проходя вдоль стены круглого дома, девочка решила опираться на стенку и сошла с тропинки, но тут её подстерегала опасность: деревянные завалинки, которыми были обшиты стены дома от дождей, давно сгнили, а почва от дождей просела, и Милка внезапно провалилась под землю. От неожиданности она не сразу сообразила, где находится, потом ей стало страшно, что её никогда не найдут; а если найдут, то мама очень сильно будет ругаться, и тогда Милке лучше не находиться. Милка и не заметила, как начала тихонько выть.

Лиза тоже дожидалась, пока директорша придёт к старшим следить, как они делают уроки, потому что хотела улизнуть в своё убежище и проверить куколок. Она уже подходила к зданию, как услышала всхлипы. Сначала Лиза обрадовалась, потому что вспомнила о нянюшкиной кошке, которая вот-вот должна была родить котяток. Но потом девочка увидела директорскую дочку, сидящую в подвале. Лиза остановилась и стала думать, что делать. Идти за помощью к взрослым? Но тогда будет раскрыта тайна её убежища. Доставать самой? Но Милка такая упитанная, что и Лизу может под землю утянуть. Нужно было срочно что-то придумать. А думать Лиза могла только сидя, обхватив коленки, и она так и поступила, плюхнувшись на влажный камень у тропинки.

— Ты чего расселась? Сейчас же помоги мне! — Закричала Милка. Она испугалась, что Лиза так её под землёй и оставит, отомстив ей за маму-царицу.

— Я думаю. Не мешай. — Лиза вдруг вспомнила, что в дровянике лежат длинные доски для перекладывания рядов поленницы, и встала. — Я иду в сарай за лестницей. — Сказала она для Милки, чтобы та не боялась немного посидеть одна.

Лиза притащила две доски, спустила их одну за другой к Милке, расположив их крест-накрест.

— Берись за доски там, где они скрестились, и подтягивайся, — крикнула она вниз. Милка послушно подтянулась на досках. Это оказалось несложно. А там и Лиза протянула навстречу руку и помогла ей выбраться.

Девочки уже подходили к крыльцу директорской квартиры, когда из спального корпуса вышла Анна Ивановна. Как только она увидела дочку вместе с детдомовкой, то схватилась за сердце и стала ругать дочь. Лиза тут же ретировалась и решила переждать директорский гнев в другом месте. Но этим дело не кончилось. Заведя дочку домой, Анна Ивановна вдруг разглядела, как она испачкалась и стала ругать её ещё и за это.

— Ты вгонишь меня в гроб. — Кричала Анна Ивановна. — Вечно ты извозишься, как свинья, как грязная свинья.

Милка заплакала, а Анна Ивановна кричала и кричала. И тогда Милка жалобно сказала:

— Мамочка, это Лиза толкнула меня в погреб.

— Ну, это ей так с рук не сойдёт. — Анна Ивановна рассердилась окончательно. Она тут же пошла в спальный корпус и, разыскав Лизу, схватила её за рукав и потащила на кухню, выговаривая по дороге все накопившееся к ней раздражение.

— Как ты смела прикоснуться к моей дочери! Да ты мизинца её не стоишь! — Пунцовое лицо директорши казалось вот-вот лопнет от напряжения. — Это же надо, какая наглость: столкнуть ребёнка в подвал! Будешь теперь неделю на кухне дежурить! Всю посуду мыть и всю картошку чистить! Всю, и чтоб никто не помогал! — Дежурили на кухне только из старшего отряда, но Лиза и не собиралась спорить с разъярённой директоршей.

Девочка молча слушала крик директорши, и вдруг у Лизы закружилась голова: она начала задыхаться, потому что услышала слово «толкнула» и ощутила опять на своей спине руки брата, которые толкали её в отверстие форточки. Зачем ты меня спас? Зачем? — Внутри Лизы всё громко кричало и рвалось на мелкие кусочки. А сама девочка съёжилась в комок, прячась от наваливающегося страха, который давно уже к ней не приходил.

Степанида уже сталкивалась с воинствующей директоршей, поэтому молчала, лишь покачивая недовольно головой. Но когда девочка начала задыхаться, повариха не выдержала и подошла к ней с кружкой воды; она присела рядом с девочкой и стала поить её водой, приговаривая:

— Вот так, ещё глоточек, и ещё один. Сейчас, спазмы пройдут, сделаем ещё глоточек и пройдут.

Анна Ивановна махнула рукой и пошла к себе на квартиру отмывать грязнулю-дочь.

На следующий день Лиза сидела на кухне около Степаниды и старательно чистила продолговатые картофелины. Они были неуклюжими и чем-то напоминали тряпичную куклу Сёмушкина. Лиза подняла голову и спросила у поварихи:

— Баба Стеша, а почему люди обманывают? — Спросила она.

— Кто обманывает? Я обманываю? — Опешила Степанида.

— Не ты, баба Стеша, а люди. Почему они обманывают? — Вздохнув, девочка опять опустила голову и разглядывала глазки на грязной тёмно-синего цвета картофелине неправильной формы.

— Люди? Почему они обманывают? Взяли чужое что, а отдавать не хотят. Или боятся чего-нибудь, наказания, к примеру, вот и не хотят признаваться. — Степанида тяжело вздохнула и посмотрела в окно. Дожди прошли, но снег не спешил. И земля вокруг чернела, как растерзанное гибелью сыновей материнское сердце. А Лиза в своём сером грубой шерсти платье, сидела над очередной картофелиной и, высунув от старания язык, выковыривала из картофелины глазки.

— Пальтушка-то твоя где? — Вдруг спросила Степанида.

— Нету. Она сгорела. — Тихо произнесла девочка, не поднимая головы от картофелины.

— А вот я тебе свой платок тёплый подарю. Он шерстяной, с городу привезен, только немного вытерся. — Повариха вышла из кухни и скоро вернулась с толстым платком в крупную трёхцветную клетку — сине-коричневую с белыми прожилками.

— Баба Стеша, спасибо, — поблагодарила девочка. — Ты очень добрая, совсем как моя бабушка.

— А как звали твою бабушку? — Стала расспрашивать девочку Степанида.

— Баба Мотя. — Девочке нравилось, что баба Стеша разговаривает с ней, как с большой.

— Матрёна, значит. А ты сама откуда? — Степанида почему-то очень хотела, чтобы Лиза оказалась какой-нибудь дальней роднёй или, на худой конец, роднёй кого-нибудь из земляков.

— Из города. — Лиза сникла, потому что не помнила названия города.

Дальше разговора не получалось, потому что девочка не знала даже названия улицы, потому что давно жила в детском доме. Но Степанида уже прикипела душой к этой худышке, и, пригладив на детской головке выбившиеся из косичек волосинки, пригласила:

— Ты, если тебя кто забижать будет, сразу ко мне бежи. А им скажи, что баба Стеша вам покажет; так и скажи, мол, баба Стеша вам покажет. — Степанида последнюю фразу повторила дважды. Так ей понравилось быть бабой Стешей.

***

После случая с провалом под землю Милка избегала встреч с Лизой, она очень боялась, что детдомовка ей отомстит.

Но девочкам всё же пришлось встретиться. Однажды Анна Ивановна послала Милку на кухню с хозяйственным списком для Степаниды. Поварихи не было, одна Лизавета мыла посуду после обеда.

— А где Степанида? — Спросила Милка.

Лиза повернула голову, посмотрела внимательно на Милку и продолжила мыть посуду, как будто была здесь одна.

— Ну да, я соврала, что ты меня толкнула. Но мама бы меня так наказала, что закачаешься. — Милка только хотела начать рассказывать, какая у неё строгая мама, а Лиза вышла из кухни, вылила на улицу мыльную воду из таза и вернулась обратно, как ни в чём не бывало. Лизу она не замечала.

— Ну, я же тебе честно говорю, что соврала. — Милка искренно не понимала, почему Лиза не прощает её.

***

Осеннее ненастье затянулось. Темнеть стало рано. Эвакуировать детский дом то ли забыли, то ли не успели, и здание детского дома сиротливо белело посреди затянувшегося бесснежия. Поговаривали, что немец продвигается почти без боёв. Но тут же в деревне получали очередную похоронку, бабы начинали выть и все понимали, что бои где-то идут, наша армия действует, а подробности сейчас знать нельзя, потому что это военная тайна.

Как-то раз Алька залез в «планетарий» положить в схоронку сухари, — он теперь это делал очень осторожно, пробираясь вдоль ограды между можжевельника, высаженного кустарником, — забрался наверх, запрятал очередную партию как следует, и тут услышал где-то внизу голос Лизы. Он звучал как-то по-другому, был каким-то домашним. Мальчик прислушался: Лиза играла и говорила за разных людей. «Странная она какая-то», — хмыкнул Алька и полез вниз, стараясь при этом не выдать своё присутствие. Уже в самом низу предательски заскрипела ступенька. Алька вздрогнул, оглянулся и увидел испуганные глаза девочки. Она молча сидела на корточках и выжидающе следила за Алькой.

— Ты видала чертей? — Неожиданно спросил он у девочки. Лиза испуганно замотала головой в знак отрицания. — Пошли, покажу, — позвал Алька. Ребятишки вскарабкались по лестнице наверх, и мальчик гордо ткнул пальцем в чёрные фигурки с рожками, прыгающими на стене. Вокруг маленьких корчащихся фигурок плясали красные язычки огня, и Лиза вцепилась в Алькин рукав.

— Ты чего? Испугалась? Они же нарисованные. — Алька попытался высвободить рукав, но девчонка вцепилась мёртвой хваткой. Её глаза как будто остекленели.

— Эй, ты меня слышишь? — Но Лиза вдруг позвала: «Андрюша!» — Кто такой Андрюша? — спросил Алька.

— Андрюша, братик, Андрюша. Все выпрыгивали, а он не прыгал. Он не прыгал и не прыгал. Не прыгал и не прыгал. — Лиза повторяла и повторяла, что Альке стало страшно, и он свободной рукой схватил Лизу за воротник и встряхнул её. Девочка вздрогнула и посмотрела на Альку, не понимая, откуда он тут взялся.

— Пошли, а то мамка домой вернётся и будет меня ругать, что я за Милкой не гляжу. — Времени было много, и Алька забеспокоился не зря. Когда дети спустились и Лиза, присев на корточки, стала отряхивать с себя паутину, мальчик деловито спросил:

— У тебя, что, был брат?

Лиза уставилась на Альку:

— Откуда ты знаешь?

— Ты его стала звать, когда мы были там, — и Алька показал наверх.

— У меня нет никого… Это у тебя есть сестра. — Нехотя произнесла Лиза.

— Знаешь, а ведь Милка близняшка. — Альке почему-то хотелось поговорить с этой девчонкой, которая всегда задиралась с его младшей сестрой.

— Чья близняшка? Твоя? — Лиза недоверчиво покосилась в сторону мальчика.

— Нет, своя. Их две было одинаковых девочки. Мама с папой даже их путали. Совсем-совсем одинаковые. А потом стали разные. Машка, ну вторая сестричка-двойняшка, она какая-то тихая стала. Это когда они ходить начали. Милка бегала, а Маша шагнёт и стоит, качается, потом ещё шагнёт и сядет и в коленках согнутые ноги пытается обхватить… Вот как ты… — Алька замолчал и внимательно посмотрел на Лизу.

— Тебе сколько лет? — Деловито спросил он у девочки. Она растопырила пальцы на одной руке и показала Альке. Потом подумала немного и добавила палец другой руки.

— А Милке пять исполнилось. Так что ты — старше. Знаешь, вы с ней дружите. Ты и вправду очень на нашу сестричку похожа. Слышишь, дружите. — И мальчишка выскочил из оконного проёма наружу.

На улице начинало темнеть, и Лиза тоже нехотя выбралась из убежища.

***

Утром Лиза проснулась от криков во дворе. Никто не спал, но в постелях были только Сёмушкин и она. Поэтому девочка быстро поднялась, натянула платье, накинула на плечи шерстяной платок, который ей недавно подарила бабушка Стеша, и выскочила на улицу. Кричали около квартиры директорши.

Лиза подошла к директорской квартире вслед за нянькой, которая сразу же стала расспрашивать уже находившуюся тут Степаниду. Повариха рассказала, что Анна Ивановна нашла сегодня утром Алькину записку, где он сообщает о своём непреклонном решении идти на фронт сражаться с фашистами. А его самого нигде не могут найти.

Рассудительная Римма восторгалась поступком Альки:

— Надо же, смелый какой. Кто знал, что мальчик захочет фашистам отомстить за отца, от которого за всё время не было ни одной весточки.

— Да уж, смелости-то тут много не надо… — Степанида вспомнила, что на днях деревенские говорили, будто в Олонце уже финны. В Петрозаводске тоже. — Куда он побежал-то? Кругом фашист. И что теперь будет с мальцом?

Анна Ивановна выбежала из спального корпуса; там уже никто не спал. Все высыпали на улицу, с интересом наблюдая за директоршей, которая бегала, сломя голову, без всякой видимой цели. То она отправлялась на конюшенный двор, и приказывала запрягать Гнедую, то вдруг решала, что Алик уплыл озером, и надо бежать в деревню за лодкой. Она бегала по площадке и кричала кому-то, сотрясая кулаком воздух:

— Я вам отомщу за это. За мужа отомщу и за сына отомщу!.. Это проклятая война во всём виновата, забирает у нас наших близких!

Елизавета слушала крики директорши и не понимала, кому мстить ей? Кому мстить за то, что у неё нет ни папы, ни мамы? Кому мстить за смерть брата, который погиб во время пожара? Лиза вспомнила брата и подумала, что он бы тоже убежал на войну. Не мстить, нет, догадалась вдруг девочка, а потому что считал себя взрослым, а взрослые защищают маленьких и слабых. И Алька такой же. Он стал большим и пошел защищать маму и Милку, и её, Лизу.

Растерянная Мила стояла на крыльце в тёплой розовой кофточке, наброшенной на голубую ночную сорочку, и смотрела испуганными глазами на маму, которая кричала и бегала по двору. Всё происходящее просто не вмещалось в малютку, которая старалась держаться. Но когда нянечка запричитала: «бедняжка Милочка», девочка не выдержала и разрыдалась. Она стояла и плакала, растирая грязные полосы по лицу, а слёзы всё текли и текли по щекам, и капали с подбородка. И казалось, что никогда всё это не кончится, и тут Мила почувствовала, что кто-то взял её за руку.

— Пойдем. — Решительно проговорила Лиза.

— Ага. — Милка покорно побрела за Лизой, и ей совсем-совсем не хотелось отпускать эту тоненькую, но сильную руку.

Отойдя от директорского крыльца на несколько метров, так, чтобы их не видали, Лиза остановилась, застегнула на Милке кофточку, заправила сорочку в шаровары, сняла с себя платок и повязала его крест-накрест на девчушке. А потом Лиза опять взяла Милу за руку и пошла с ней по направлению к бывшему храму. Она повела Милу в свой мир, который хотела ей подарить. Пусть Мила играет её куколками-палочками, потому что она ещё совсем маленькая. А Лиза будет её защищать и… и Сёмушкина тоже.

***

Вечером Анна Ивановна потеряла Милу. Когда она после ужина пришла в свою квартиру, дочки там не оказалось, и перепуганная директорша бросилась её искать. Сердце выскакивало из груди, и Анна Ивановна понимала, что не переживёт этого, если сейчас же не найдёт Милу. Когда она добежала до ограды в том месте, где был лаз на озеро, то услышала за своей спиной детские голоса. Анна Ивановна повернулась и застыла в изумлении: её потерянная дочка спокойно шла с Лизой и совсем не спешила домой.

— Мила! Ты почему ушла без спросу? Где ты шаталась? Опять вся извозилась. — Милина нарядная розовая кофточка и ярко-синие шаровары были все в красноватой кирпичной пыли и даже в некоторых местах запачканы землёй. Анна Ивановна забыла о всех своих страхах остаться одной. Мила рядом с этой несносной девчонкой почему-то не радовала, а раздражала её. Дочь, вместо того, чтобы хоть как-то посочувствовать матери, — всё ж таки пропал её родной брат — идёт играть с детдомовкой, к которой ей близко подходить запрещено было раз и навсегда.

— Мама, а Лиза мне своих куколок подарила! Мы их на зиму одели. Вот, выдергивали нитки из платка и укутывали их, смотри, мамочка! — Мила улыбалась, протягивая маме пыльные ладошки, на которых лежали палочки, обёрнутые разноцветными шерстяными ниточками. Она была такая счастливая, какой Анна Ивановна её давно не видела, и это ещё больше раздражало.

— Выбрось этот мусор. И не смей водиться с этой… — Анна Ивановна запнулась. — Она дрянная девчонка.

— Нет, мамочка, она хорошая, она меня простила. Я тогда в яму сама упала, а она меня вытащила, а я сама… — Мила запнулась.

— Ты ещё и врать у неё научилась! — У Анны Ивановны иссякало терпение, и голос начинал набирать обороты.

— Мамочка, ну, пожалуйста, можно мне с Лизой играть. Она мне как старшая сестра. Ну, пожалуйста. — Голос девочки задрожал и стал тоненьким-тоненьким и таким тихим, что казалось, вот-вот оборвётся.

Анна Ивановна смотрела на дочку, на свою маленькую девочку, такую беззащитную и совсем одинокую, смотрела и не замечала, как у самой по щекам потянулись мокрые борозды.

— Иди ко мне. — Анна Ивановна поманила к себе дочь. Мила неуверенно сделала шажок к маме и остановилась, споткнувшись о сучок. Анна Ивановна протянула навстречу руки. — Доченька моя, девочка моя. — Женщина бормотала, обнимая похудевшую Милку, а та, прижимаясь к маме, шептала:

— Можно, мама? Можно?

— Можно. — Она хотела бы отдать все сокровища мира за счастье этой малютки, но не могла найти даже капли любви в своем обугленном войной сердце.

***

Поздно вечером пошёл снег. Он шёл сплошной стеной и ложился ровным плотным слоем и, хотелось верить, что надолго. А на кухне повариха Стеша чистила картофель и, поглядывая в окно, ворчала добродушно, что на Покрова Богородицы всегда выпадает снег. Так Царица Небесная заботится о своём детище, земле-матушке.

Древо при исходищах вод

Батюшка Амвросий говорил: «Как ни тяжёл крест, который несёт человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца, — и батюшка, показывая на сердце, прибавил, — древо при исходищах вод; воды (страсти) бурлят там».

1. Неделя первая по Пасхе

Заканчивался первый день светлой пасхальной седмицы. Солнце в этот тёплый майский день долго не заходило, отчего казалось, что сама природа хотела продлить самый важный христианский праздник. Но уже по-хозяйски деловито журчали ручьи, смывая с улиц карельского города накопившуюся за зиму грязь; и вдоль стен домов протянулись тени сиреневых сумерек.

Возле окошка в одном из таких домов сидела светловолосая девушка в тёмном платье с длинными рукавами, тоненькая, как былинка, и вся беленькая, даже брови и ресницы белёсые, и задумчиво разглядывала кусочек города, видимый из окна. А видно было немало: во дворе двухэтажного домика разлилась лужа, от которой несколько ручейков сбегались к отверстию канализационного люка. Прямо напротив окна торчал куст, на котором только-только набухли почки. Куст напоминал облезлую нахохлившуюся от холода наседку, хотя на улице было достаточно тепло для этого времени года. Но не куст был главным объектом внимания девушки, по имени Маша. Она наблюдала за куполами храма, которые виднелись сквозь станины стадиона, расположенного недалеко от этого домика. Храм, с наступлением вечера, словно свеча, начинал источать тёплый свет. И Маша хотела уловить тот момент, когда над куполами затеплится жёлтое марево. Неподалёку от Маши сидел Семён — высокий худощавый молодой человек лет восемнадцати. Они познакомились несколько лет назад, когда Маша пришла учиться в школу, в которой тогда учился Семён. И с тех пор они были неразлучны. Вот и сейчас они облюбовали кухню в доме Семёна, из которой так хорошо проглядывались купола храма Александра Невского. Семён чинил куклу младшей сестрёнки Ксюши, а Маша с Клавой, средней сестрой Семёна, уже приготовили ужин. И теперь все ждали прихода родителей.

Савва, младший брат Семёна и Клавы, — восьмилетний, розовощёкий, круглолицый, коренастый мальчуган, — сидел в комнате Семёна за его письменным видавшим виды столом и заполнял выданную в школе анкету.

— Клав, а ты как написала про папу? Где нужно указать его должность и место работы? Что он батюшкой в церкви работает? — Спросил мальчик у своей сестры, сидевшей перед компьютером за другим столом неподалеку от него.

— Нет, священником, иереем, и не в церкви, а в храме. — Клавдия, невысокая худенькая четырнадцатилетняя девочка-подросток с современной стрижкой под мальчишку, одетая в джинсы и клетчатую рубашку, повернулась к младшему брату: что ещё придумал этот непутёвый второклашка.

— Ага, ииреем. А родился я когда, в каком веке? В девятнадцатом? — Продолжал спрашивать Савва, старательно записывая за сестрой.

— Да не ии-, а иереем. Что ты там про год рождения сказал? Когда ты родился? — Переспросила у него Клавдия.

— Так ведь я когда родился? В одна тысяча девятьсот девяносто девятом году, а это значит, в девятнадцатом веке, — стал объяснять Савва.

Растерявшаяся поначалу Клава зашлась в хохоте.

В комнату заглянул Семён и следом за ним Маша, а между ними втиснула голову самая младшая в семье четырёхлетняя Ксюша.

— Что тут у вас? — Спросил Семён, пропуская вперёд Машу.

— Да вот, Савва в девятнадцатом веке родился, так что он у нас тут самый старший, старше бабушки, — радостно поделилась с ними своим открытием Клавдия, — а по национальности ты кто? — Спросила она у Саввы.

— Ну, карел, — мальчик насупился, чувствуя, что старшая сестра предвкушает ещё один повод для смеха.

— Да почему же карел? — Добродушно усмехнулся Семён.

— Мы в Карелии живём, поэтому. — Савва отвечал нехотя, опустив низко голову.

— Иди ко мне, родственник, — улыбаясь, проговорил старший брат, — Савва встал из-за стола и под дружный хохот прошел неуверенно несколько метров до Семёна, который подхватил его на руки, прижал к себе и с высоты своего ста восьмидесятиметрового роста громогласно объявил:

— Постановляется всех, родившихся в Карелии, считать карелами, родившихся в Англии — англичанами, родившихся в России — россиянами.

— Мы с матушкой русские, как же это вы у нас вдруг все карелами стали? — Дети не заметили, как в комнате появился отец, вернувшийся с вечерней службы, а это он внёс в разговор разумное зерно. Отец Кирилл, высокий худощавый русобородый мужчина средних лет, стоял в дверном проёме и радушно улыбался.

— Папочка, а Савва карел, он вчера родился, раньше всех, — кинулась к отцу Ксюша.

— Ладно, ладно, будет вам смеяться над братом. Давайте ужинать… — начал было говорить отец Кирилл, как Клава быстро спросила:

— Маму не будем ждать?

— У мамы сегодня занятия до… — Отец Кирилл не успел договорить закашлялся, и тут же вышел из комнаты, чтобы как можно скорее прервать кашель, пока не начался приступ астмы. Он прошёл в свою спальню, отыскал на прикроватной тумбочке флакончик с аэрозолем и прыснул в рот пару раз. Затем аккуратно снял с себя рясу и, оставшись в подряснике, вышел к столу, который накрывали Клава и Маша.

На ужин девочки приготовили макароны по-флотски. То есть кашеварила Маша, а Клава крутилась возле неё, потому что кухня была территорией её бытования. В запечье отец Кирилл почти десять лет назад соорудил просторные двухэтажные полати, на которых за весёлыми цветастыми занавесками матушка рожала и Савву и Ксюшу. Теперь здесь была женская община. Для Клавы это была ещё и собственная художественная мастерская, а во время постов к дочке на полати перебиралась матушка.

Как только в кухню вошёл отец Кирилл, Маша позвала мальчиков из комнаты Семёна, дверь которой также выходила в кухню. Трижды пропели хором, стоя перед иконами: «Христос, воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем чинно расселись и неспешно стали есть. За столом разговаривать не полагалось, поэтому на кухне было тихо, лишь изредка кто-нибудь шёпотом просил передать хлеб или налить чай. Чувствовалось, что в этом маленьком домике все знают, что нужно делать и у каждого здесь есть своё место.

Отец Кирилл ел и посматривал на своих домочадцев.

Вот Семён, сидящий справа, старший сын, который, несмотря на слабое здоровье (родился недоношенный и растёт больше вверх, чем вширь), каждое утро обливается холодной водой — характер воспитывает. И одевается всегда легко. Носит демисезонную куртку даже в сорокаградусные морозы. Семён закончил недавно курсы плотников при храме, и его бригада уже строила свой первый деревянный шедевр. В бригаду подобрались одни крепыши, и Семён старался не отставать от ребят: в перерывы всегда находил минутку подтянуться на перекладине. В армию Семёна не берут из-за того же здоровья, так он сам хочет проситься на альтернативную службу санитаром в местную больницу. Через месяц Семёну восемнадцать исполняется. Не об этом ли он шепчется с Машей, жившей раньше в соседнем доме.

То, что по соседству несколько лет назад находился детский дом, никто давно не вспоминал. Да и Маша уже год была прописана в университетском общежитии, в трехместной комнате с девочками из Медвежьегорского района, где её видели редко, потому что она пропадала по вечерам, праздникам и на каникулах здесь, в семье отца Кирилла, где все давно полюбили эту уравновешенную, аккуратную, молчаливую девушку.

Рядом с Машей Ксюша уплетала за обе щёки свои любимые макароны и запивала молоком. Две туго заплетенные косички (наверно, Маша перед ужином заново заплела) непослушно торчали в разные стороны, напоминая о неугомонном характере их хозяйки, которая в свои неполные пять лет умудрялась по любому поводу иметь своё мнение. Отец Кирилл улыбнулся в бороду, видя, как Сюся (так он ласково поддразнивал дочку) старательно ест, поглядывая по сторонам и явно рассчитывая на добавку. Сегодняшняя вечерняя трапеза, как и обеденная, была праздничной. Ксюша тоже старалась поститься во время Великого поста, но ей приходилось есть молочные каши. А тут любимые «матросики», как и удержаться от лишней порции. Вся по комплекции в матушку, Сюся росла кругляшом, и ей очень шли полосатые штанишки и кофточки, в которых она напоминала пушистого котёнка. Отец Кирилл, бывая в хорошем поднятии духа, расставлял в разные стороны руки и пытался поймать дочку, говоря:

— Колобок, колобок, я тебя съем!

А Ксюша, заливаясь от смеха, старалась убежать от папы, но когда он всё-таки её ловил, сквозь хохот, выговаривала:

— Не ешь меня, я тебе песенку спою! — и начинала петь песенку Колобка. Из этой песенки и взялось Ксюшино домашнее имя. Девочка не выговаривала слово «сусеки», у нее получалось: «по сюсе скебен». Отца Кирилла забавляло дочкино словцо, так оно к ней и прилипло. Правда, Ксения иногда сердилась и важно говорила, что она не Сюся, а Сюся. Но тогда начинали смеяться все, кто ничего не знал о песенке Колобка, потому что имя свое девочка выговорить тоже тогда не могла.

Слева от отца Кирилла сидел Савва. Это место он занимал первый год, с тех пор, как пошёл в школу, а раньше он сидел рядом с мамой. Савва любил, когда в гости приезжала бабушка Вера Марковна, папина мама, потому что тогда он уступал ей свое место, а сам уговаривал Клаву пересесть к бабушке, чтобы опять оказаться рядом с мамой. Сейчас слева Савва и Клава сидели вдвоём, а бабушкин стул был отставлен в угол. Напротив отца Кирилла на другом конце стола стоял самовар, возле которого обычно хозяйничала матушка. Сегодня чай разливала Клава, а Ксюше велено было не крутиться, чтобы ненароком не задеть за горячий латунный самоварный бок.

Ксюша тут же похвасталась, что сегодня на занятиях в воскресной школе одна девочка из старшей группы читала им книжку про Муху-цокотуху. В ней тоже было про самовар, и когда она, Ксюша, вырастет и станет из мухи цокотухой, то купит самовар, чтобы жениться. Все сидящие за столом засмеялись, но отец Кирилл не стал делать замечания: светлая седмица началась, пусть радуются. Даже в тропаре поётся: «Люди, веселитеся!».

Этот самовар был куплен, после того как будущий отец Кирилл повенчался со своей будущей матушкой. Отец Кирилл помнил, как они гуляли по Питеру, рассматривая витрины магазинов, и он придумывал о продававшихся там вещах разные истории, которые как будто приключились с ними. А про самовар он рассказал не в прошлом, а в будущем времени: что он будет стоять на столе, за которым сидит большая счастливая семья, и эта семья — его собственная. У той витрины отец Кирилл и предложение руки и сердца будущей матушке сделал. На Литейном проспекте это было, кажется. Тем летом он семинарию заканчивал, а Нитка на регентское отделение приехала поступать, но не поступила, и потом всё отшучивалась, что не поступать ездила, а за мужем.

Самовар, конечно же, не тот, про который была придумана семейная история, но именно из-за «самоварной» истории они с женой и купили этот. Купили странным образом. Сосед-алкоголик принес, слёзно просил на бутылку. Матушка дома одна была, не знала, что и делать, вот и дала соседу денег. Потом отец Кирилл ходил к соседке, хотел вернуть им самовар, но соседям было неудобно, от самовара они отказывались. Тогда отец Кирилл во время поездки в епархию, находившейся в столичном городе, узнал в антикварном магазине красную цену самовара и всё до копеечки выплатил соседям.

Отец Кирилл оторвался от своих воспоминаний из-за того, что за столом стало тихо: все поели и сидели, ожидая, когда встанет батюшка. Отец Кирилл поднялся из-за стола, повернулся к иконам, все хором поблагодарили Господа за трапезу и попросили не лишить их пищи духовной.

— Папа, — обратился к отцу Кириллу Семён, — можно с тобой поговорить?

Отец Кирилл внимательно посмотрел на него, потом на девочек, убирающих со стола и на Савву, уныло глядящего на входную дверь в ожидании мамы, и спросил:

— А это не может подождать до прихода мамы?

— Маша тоже так говорила, но мама так поздно приходит… — Семён замялся, и отец Кирилл, не дожидаясь от сына дальнейшего объяснения, пригласил его в свою комнату, попутно обратившись к Савве:

— Сынок, посмотри, не нужно ли почистить чью-нибудь обувь.

Савка радостно побежал в коридор: папа доверил чистить обувь ему одному, а раньше они всегда делали это вместе с ним, и самое главное, он, Савва, теперь самый первый встретит маму!

Отец Кирилл посмотрел, как сын расставил в ряд ботинки его, Семёна и свои, потом в другом углу поставил сапожки Маши, Клавы и Ксюши, но тут же вытащил из ряда Ксюшины красные сапожки и отставил их в сторону, а следом свои коричневые ботинки. Отец Кирилл улыбнулся: молодец сын, помнит, что эту обувь нужно чистить бесцветным кремом, а остальные — чёрным. И проследив, как Савка полез в тумбочку под телефоном, где хранились баночки с кремом, щётки и другие сапожные принадлежности, отец Кирилл пошёл в детскую, через которую они с матушкой проходили к себе в спальню.

***

— Пап, — Семён еле дождался отца, и как только тот зашёл следом и закрыл дверь в комнату, выдохнул: — мы с Машей хотим пожениться.

Отец Кирилл посмотрел на сына: вырос как, жениться собирается. Ну что ж, хорошие хлопоты… Он вспомнил своё венчание, Нитка была такой же молодой, как сейчас Маша. После венчания поехали в дальний приход, небольшой карельский поселок недалеко от границы с Финляндией, где только выстроили небольшой деревянный храм. До этого там не было православных приходов. Когда отец Кирилл спросил, поедет ли жена в лесную глушь, молодая матушка весело сказала: «Куда иголка, туда и нитка». С тех пор он шутливо называл жену своей ниточкой, а иногда и нитью путеводной. Там, в Лесном, родился Сёма, а когда должна была родиться Клавушка, матушка почти полгода пролежала в столичном роддоме. После рождения дочки его перевели служить в столичный храм… Отец Кирилл рассеянно заулыбался, он совсем забыл о том, что сын ждёт его ответа.

— Так надо, чтобы мы с матушкой благословляли, — добродушно проговорил он и неожиданно закашлялся сухим кашлем.

— Папа, ничего не случилось? Ты не заболел? — Семён ждал, что отец расскажет о таинстве венчания и как к нему готовиться. И ещё про первую брачную ночь… А вместо этого… вечный папин астматический кашель.

— Нет, нет, — поспешил ответить отец Кирилл, увидев расстроенное лицо сына. — Это весеннее обострение, ты же знаешь, что весной у меня всегда кашель. Сейчас, сейчас… — отец Кирилл никак не мог нащупать в кармане подрясника флакончик с лекарственным аэрозолем. Наконец нашёл, прыснул в рот и сел на стул напротив сына. — Видишь, всё уже в порядке. Сейчас поговорим. Ну вот, где вы жить собираетесь и на какие деньги? Маше ведь еще четыре года учиться. И со Стасиком что решили? — Отец Кирилл торопился говорить, чтобы сын не видел его слабости. Но если бы он посмотрел на себя глазами старшего сына, то увидел бы деда, как будто ему не сорок лет, а все шестьдесят: осунувшегося, похудевшего, плоти в нём почти не осталось, одни ходячие мощи. (Но ничего, — храбрился он, — Ниточка выучится на медсестру, и в доме будет свой медик, нужно только потерпеть до лета, когда она защитится).

— Папа, мы собираемся сначала квартиру снимать и ждать разрешения взять Стасика.

Стасик, шестилетний Машин брат, жил в детском приюте доме для малышей. Когда Маше разрешили брать Стасика на выходные, она стала приводить его сюда, и поначалу Стасик хвостиком ходил за сестрой. Отец Кирилл не раз замечал, как присутствие малыша стесняло Семёна в общении с Машей. Но потом всё изменилось, и теперь Стасик, скорее Сёмин хвостик, чем Машин. Вся семья привыкла к его присутствию, а Ксюша начинала теребить старших уже со среды, чтобы не забыли взять на выходные Стасика, иначе она завтра в садик не пойдет.

Семён продолжал:

— А потом мы хотим построить дом где-нибудь в посёлке. Но это после того, как Маша получит диплом. Пап, ты же знаешь, что в поселковых детских садах работников не хватает, а она не только воспитателем, но и музыкальным работником может быть.

— Хорошо, это всё правильно, а Маша как хочет? — спросил отец Кирилл.

— Мы с Машей вместе решали. — Семён обиделся. Неужели отец думает, что он без Маши всё решил?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.