Бесплатный фрагмент - Ярославль в кольце эпидемий

Революционная повседневность в провинции

Оглавление

Предисловие

Глава 1. Запах революционной повседневности в Ярославле.

Глава 2. Очаги эпидемий.

Глава 3. Холера, оспа, сифилис

Глава 4. Город в «сыпняке»

Глава 5. Больница и врачи: повседневный героизм

Глава 6. Санитарный «ликбез» в эпоху эпидемий. Пациент 1920-х годов

Глава 7. Новая медицина: от земского врача к фельдшеру

Заключение

Предисловие

В 1919 году русская художница Зинаида Серебрякова пишет свою самую знаменитую картину «Карточный домик». На этом полотне изображены ее дети. Однако никакого детского счастья, беззаботности на картине нет. Нет и света, который льется с ее ранних работ, таких лучезарных и жизнеутверждающих. Напротив, колорит полотна холоден и тускл. Что же стоит за этой картиной? «Карточный домик» был написан 35-летней художницей через некоторое время после того, как от сыпного тифа скончался ее муж Борис. Молодая женщина осталась одна. Убитая горем, находясь в разграбленном имении, одна отныне сама должна была заботиться о четверых детях и старенькой матери. Именно в это время она и пишет своих детей, занятых игрой — сооружением карточного домика. Детские глаза — это первое, что поражает зрителя: черные глаза коротко стриженой девочки, только что потерявшей отца (всех детей тогда коротко стригли: тиф), и отрешенные, растерянные лица других малышей. Что будет дальше? Они пытаются собрать карточный домик, а он ведь такой непрочный: вот-вот рассыплется.

Карточный домик Зинаиды Серебряковой — символ хрупкости человеческой жизни, которая может оборваться в одно мгновение. Такова история эпидемий — это рассказ о людях, пытавшихся построить карточный домик своей судьбы. Это полотно — символ гуманитарной катастрофы, которая поразила сотни тысяч людей по всей стране, и потому именно его мы и поместили на обложке этой книги.

Настоящее исследование посвящено главным образом одной страшной странице в истории Ярославской губернии — массовым эпидемиям 1918—1922 гг., унесшим жизни по самым скромным подсчетам не менее 10 тысяч человек. Статистика — лукавая вещь, и от ее интерпретации, расстановки акцентов зависит понимание многих ключевых событий в истории. С нашей точки зрения, размер произошедших в те годы событий принял форму настоящей социальной катастрофы, затмивший для ярославцев и события Первой мировой войны, и революции, и даже ярославского антисоветского восстания июля 1918 г.

В самом факте «чумы в городе» ничего удивительного нет. Время было такое, скажет придирчивый читатель. И будет отчасти прав. К 1920 году относится самый низкий показатель по продолжительности жизни в России в XX веке — всего около 20 лет, 19,5 у мужчин и 21,5 года у женщин. Эпидемии, бушевавшие в это время в Ярославле, с одной стороны, были прямым следствием Гражданской войны с ее знаменитым «сыпняком», послевоенной разрухи и напрямую — ярославского восстания, с другой — дальним отзвуком поразившей весь мир загадочной пандемии осени 1918 г. — «испанки», унесший не менее 50 миллионов человек (по меньшей мере 3% населения земного шара). Ярославль, кстати, от испанки пострадал сравнительно мало — только 15 тысяч заболевших во всей губернии (для сравнения, в Вятской губернии переболело более 80 тысяч человек).

Не прав критик будет в другом, а именно — в вопросе выявления ответственности за эпидемию и сохранении памяти жертвах этой трагедии, ее героях и ответственных за нее. Уже в то время современники ошибочно воспринимали массовую гибель людей в регионе через призму событий Гражданской войны, списывая все несчастья на время, судьбу и Господа Бога. И если трагедия «испанки» до сих пор остается мировым феноменом, не до конца понятым и осмысленным, то с затяжной эпидемией сыпного тифа в Ярославле далеко не все так туманно и загадочно. Голодные, больные, дезориентированные в происходящих событиях ярославские обыватели воспринимали болезнь свою или близкого им человека как очередную беду в цепочке многолетних испытаний. Однако, присмотревшись, мы можем найти все основания рассматривать эту трагедию как классическую «забытую эпидемию». Таким термином мы обязаны американскому историку Альфреду Кросби, еще в 1989 г. написавшему сходное исследование о пандемии 1918 года в США. На наш взгляд, пора отделить ярославскую катастрофу и подобные ей в других городах Советской России от Гражданской войны, так же, как в настоящий момент отделяют от нее голод в Поволжье, ранее неразрывно с ней связанный; так же, как отделяют голод 1946—1947 гг. от Великой Отечественной войны (речь идет, прежде всего, о работе В. Зимы «Голод в СССР 1946—1947 годов: происхождение и последствия»).

Послевоенный опыт борьбы с эпидемиями на Балканах, регионах ближнего Востока, далеко не так хорошо развитых в медицинском отношении, как дореволюционная Россия с ее знаменитым на весь мир «Пироговским обществом», показывает, что с эпидемиями тифа достаточно быстро справлялись и небольшие врачебные сообщества. Ярославль образца 1914 г. был вполне развитым в медицинском отношении городом Восточной Европы, имевшим весьма «боеспособный» штат врачей. Первая мировая война и события лета 1918 г., конечно, нанесли удар по этому сообществу (призывы на фронт, отъезд из города после восстания), но в профессиональном отношении его скорее укрепили, дав ярославским медикам огромную практику и опыт. Разрушения значительной части города в июле 1918 г., спровоцировали быстрый рост заразных заболеваний, которые еще раньше пришли в город и губернию вместе с госпиталями для раненых Первой мировой войны. Имелась ли в этой тяжелейшей ситуации возможность остановить эпидемии, которые терзали Ярославль вплоть до середины 1920-х годов, или, хотя бы, вовремя помочь большей части людей? Нам кажется, что любой ярославский врач, опрошенный на этот предмет в 1918 -1922 гг., дал бы утвердительный ответ.

Вовремя проведенные профилактические работы давали повсеместно отличные результаты. С 25 июня 1919 г. по 4 января 1921 г. с подачи президента США В. Вильсона на территории современной Польши, Литвы и Белоруссии действовал экспедиционный корпус американской армии во главе с полковником Гарри Гилкрайстом (500 солдат и 30 офицеров) по борьбе с сыпным тифом. Беспрецедентная совместная польско-американская акция имела целью не допустить проникновение эпидемии с территории России в Европу, создав санитарный кордон. Общая ситуация в разоренных Первой мировой войной областях была ничуть не лучше, чем в Ярославле (к тому же, проблем добавила Советско-польская война 1920 г.). Но энергичные меры дали положительный результат. Почему этого не произошло в Ярославле? Рассказать об этом мы постараемся в своем исследовании.

Другой аспект изучения проблемы заключается в последствиях эпидемий. Несмотря на то, что тема истории «великих эпидемий» в городском сообществе никогда не выделялась особенным образом (в том числе, и для того, чтобы не ставить неудобный для властей вопрос об ответственности за ошеломляющее для современного читателя количество пострадавших), ее эхо всегда звучало в жизни городского и губернского социума. Так, например, мы склонны объяснять существование настоящего культа врачей в городе в 1920 -1950-е гг.. (многие ярославцы прекрасно помнят, что на похороны известных врачей, таких как С. Шах-Паронианц, могли собираться сотни людей) именно их «повседневным героизмом» в борьбе с эпидемиями 1920-х гг. Но если сам народ отметил и оценил роль врачей (хотя никакого отдельного памятника им в Ярославле до сих пор нет), то жертвы эпидемий преданы полному забвению. Дело в том, что приведение всех бед первых советских лет к общему знаменателю фактически нивелирует память о конкретных людях. У нас нет ни поименных списков, нет и книг памяти. Тысячи людей погибли просто так, потому что «ну вот так получилось, в других местах было еще хуже». Несмотря на важность сравнительного подхода, какой результат мы получим от того, что узнаем, что где-то было еще хуже? Зачем меряться количеством трупов? В Ярославле их было достаточно для того, чтобы с болью согласиться со знаменитой фразой, сказанной после событий июля 1918 года: «Былого города больше нет».

Настоящая работа основана исключительно на документах. Изучение исторических источников подчас шокирует и вызывает ощущение тяжести темы. Но мы же не отказываемся от просмотров фильмов о войнах или катастрофах? Реальная история борцов с сыпняком достойна того, чтобы о ней помнить. В полуразрушенном городе, с жуткой антисанитарией, при фактическом противодействии властей, для которых они были социальными врагами, ярославские врачи работали и умирали, чтобы спасти хотя бы частичку старого, милого их сердцу «былого города».

Глава 1. Запах революционной повседневности

«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными». Именно эту, шестую главу Апокалипсиса замечательный русский философ Сергей Булгаков считал ключевой для понимания всех исторических событий, а образы, представленные в ней — всемирно-историческими символами. «Четыре всадника знаменуют общую картину исторических судеб человечества с их светлыми и мрачными сторонами. Это есть как бы художественно-аллегорический конспект мировой истории», — писал С. Булгаков. Философ был чрезвычайно далек от популярных сейчас упрощенных трактовок этого фрагмента библейского текста, однако, если бы мы позволили себе представить аллегорически Ярославль в первые годы Советской власти (руины поверженного города, голод и мор (сыпняк)) — то вполне могли бы изобразить над городом четырех всадников. Для Ярославля той эпохи, замкнутого в кольцо эпидемий, казалось, скоро наступит конец света: страшно вообразить себе картину, которую представлял собой некогда богатый и процветающий город.

Как пахла революционная повседневность в ярославской провинции? Ответ на этот вопрос таков: зловоние. Всепроникающее, вездесущее и нескончаемое. Запах мертвого человеческого тела, пожарища, многочисленных отбросов и нечистот. Неудивительно, что большинство историков, анализирующих период революции и гражданской войны в категориях «смуты», «разрухи», обращают внимание на политические, социальные катаклизмы первых революционных лет, зачастую акцентируя внимание на деградации российской экономики или на перипетиях политики. Проблема ассенизации городов первых лет советской власти — это не слишком популярная тема для исследований, что, в общем-то, неудивительно: документальный материал богат, но зачастую вызывает некоторое, скажем так, «эстетическое» отторжение. Здесь в прямом смысле слова «пахнет человечиной», есть и другие запахи, не менее крепкие. Пожалуй, одним из немногих обстоятельных исследований по указанной тематике является труд И. В. Нарского «Жизнь в катастрофе», в котором исследователь рассматривает влияние проблем ассенизации на жизнь Южного Урала.

История повседневности, предполагающая «вживание» в быт рассматриваемой эпохи, чрезвычайно антропологически ориентирована, поэтому применение данного методологического подхода позволяет взглянуть под новым углом зрения на, казалось бы, далеко не новую в отечественной историографии проблематику, интерпретировать ситуацию революции, гражданской войны и хозяйственной разрухи в контексте «человеческого фактора». Отметим впрочем, что с позиции феноменологии, понимающей повседневность как привычную среду человеческого обитания, как ряд повторяющихся изо дня в день действий, мыслей и событий, о страшных эпидемиях тифа, холеры, испанки в Ярославле в 1918—1921 гг. вряд ли можно говорить как о повседневном явлении. Нельзя не согласиться, что они внезапно нарушили привычный уклад жизни. С другой стороны, существуют исследования, свидетельствующие о появлении так называемого «синдрома 1918 года», которые подтверждают факт привыкания людей к бедствиям и разрухе, и то обстоятельство, что эпидемии, разразившиеся во второй половине 1918, были для горожан лишь еще одной насущной проблемой, наряду с голодом, холодом и продовольственным проблемами. Как писал Г. Тарасов, служивший в рядах Северо-Западной добровольческой армии (политические взгляды которого в данном случае не имеют значения, ведь и у сыпняка, как известно, их не было), «под влиянием болезни ум как-то помрачился, на все это гляделось равнодушно. Или привыкли видеть каждый день это зрелище. Не было того впечатления и сожаления к умершим. Как вспомнишь сейчас — один ужас. Больные валялись в нижнем этаже [больницы — Н.М.]. В таком же количестве, как и наверху. И вот отовсюду мертвых сносили в одно место. Трупы лежали целые дни на виду у всех, покуда автомобили не отвозили их на кладбище».

Сыпняк свирепствовал повсюду. Как писал Б. Соколов, современник Гражданской войны, «сгущалась с каждым днем военная атмосфера, разрасталась тыловая разруха, спекуляция принимала характер общественного бедствия, воровство и казнокрадство достигали грандиозных размахов. Ко всему этому присоединились эпидемические болезни, и в особенности эпидемия сыпного тифа, от которой Вооруженные силы на Юге России таяли буквально не по дням, а по часам. Я помню, например, как на станцию Миллерово (Калединск), где я находился в октябре месяце 1919 года, привозили с предыдущей станции Чертково целые поезда с мертвыми телами сыпнотифозных, которые умирали от холода, от недостатка ухода, от голодовки, от отсутствия примитивных удобств. Из поездов трупы по нескольку десятков грузили на большие телеги, хозяева которых, взгромоздившись на эти возы, отъезжали на кладбище, где в общие могилы сваливали свой страшный груз». Описывая революционный быт, Б. Соколов рассказывал, как зачастую можно видеть станции, вокзальные здания, беседки в станционных садиках, полные мертвых тел. Все эти сооружения были переполнены трупами сыпнотифозных, сложенными, как дрова, в высокие штабели.

Ситуация, сложившаяся в 1918 г. в Ярославле, несколько отличалась от того, что происходило в других российских городах, также подверженных вспышкам заразных заболеваний. Дело в том, что переход ярославцев к тяжелейшему варианту «революционного быта» был внезапным и более болезненным, чем для многих провинциальных центров. Рубежом может считаться июль 1918, когда в Ярославле произошли события, изменившие прежний ход вещей. Антисоветское выступление, организованное Б. Савинковым и А. Перхуровым и скорое его подавление привело к необратимым для города разрушениям. Для подавления восстания большевики использовали интенсивный артиллерийский обстрел, после которого значительная часть Ярославля была уничтожена. Были утрачены не только многие исторически памятники (здание Демидовского лицея на Ярославской Стрелке, Успенский собор, практически полностью выгорели Афанасьевский и Спасо-Преображенский монастыри, Гостиный двор, 15 фабрик, школы и начальные училища). Руины города, пожарище с огромным количеством переполненных выгребных ям, разорение населения, холода и нехватка продовольствия, — все это стало причиной многочисленных эпидемий.

Если, применяя метод исторической реконструкции, представить Ярославль в 1918—1921 гг., то картина будет устрашающей. Пожарище, руины, грязь, нечистоты были повсюду. По улицам бродили своры бездомных собак. Зимой город погружался во тьму, люди замерзали от нехватки дров и продовольствия. Даже в больничных и школьных помещениях было почти всегда темно и холодно. Летом весь город, особенно его центральная часть, был окутан невероятным зловонием, исходившим от выгребных ям. От мух, вшей и крыс не было спасения, а вошь, основного разносчика сыпняка, можно вообще в известном смысле считать символом Ярославля этих лет.

«Цветущего, красивого города не существует… нет почти ни одного дома, не пострадавшего от обстрела — большинство их разбито, разрушено или выгорело; выгорели и разрушены целые кварталы и представляют из себя груды развалин. На этом пепелище одиноко бродят повылезшие из подвалов обыватели и из груды мусора вытаскивают каким-то чудом уцелевшие домашние вещи», — так описан Ярославль после подавления белогвардейского выступления.

«Число жилых помещений в городе после пожаров и бомбардировок сократилось, по крайней мере, на четверть, если не на треть. На месте жилых домов во второй и четвертой частях города возвышались лишь печи и трубы или разбитые, изрешеченные развалины без окон и дверей, совсем негодные для обитания. Настал так называемый „квартирный голод“, следствием которого явилось уплотнение квартир, т.е. попросту неимоверное переполнение домов жильцов. Жильцов сажали даже в проходные комнаты; тот кто пользовался раньше тремя-четырьмя комнатами, был принужден довольствоваться одной — в остальные помещали семьи других жильцов. Скученность получилась — невозможная, условия жизни — нестерпимыми. В одной кухне готовило три-пять семей, одним сараем [пользовалось] — еще большее число. При таких условиях заботиться не только о собаках, но и о детях было невозможно. И если „собачья жизнь“ и раньше служила олицетворением самого пакостного, „последнего“ существования, то теперь она превратилась в одно сплошное мучение и страдание», — вспоминали современники. Среди списка этих мучений — эпидемии, борьба с которыми является объектом нашего исследования.

Итак, в июле 1918 года в Ярославле произошло событие, оставившее страшный след на всей дальнейшей судьбе города — антисоветское выступление под руководством полковника Александра Петровича Перхурова. Глядя на фотографии фактически уничтоженного исторического центра, трудно представить, что еще недавно это был очаровательный и уютный провинциальный город. Ситуация с жильем, отоплением и продовольствием была катастрофичной, и, очевидно, усугубляла санитарное состояние города: скученность людей на одной территории, голод и холод стали причинами распространения эпидемических заболеваний. На месте пожарищ осталось огромное количество выгребных ям. Для ярославских медицинских работников они были самой страшной реалией повседневности: в сентябре-октябре 1918 года, сразу после антисоветского выступления, стало очевидно, что избавиться от них невозможно. Именно переполненные выгребные ямы всерьез угрожали санитарному состоянию Ярославля. Восстановление домов и инфраструктуры — все это было задачами будущего. Опасность возникновения эпидемий и угроза вымирания города — вот, что нужно было ликвидировать срочно, непременно и любыми средствами.

На первый взгляд кажется необычным то, что проблема возникла будто бы внезапно, как за ночь выросший гриб. Как же город существовал прежде? Допустим, в Ярославле ситуация действительно была исключительной из-за антисоветского выступления июля 1918 года. Именно этот июль 1918 года стал переломным в истории города, именно эти злосчастные 17 дней в Ярославле привели к настоящей гуманитарной катастрофе. Однако обострение ассенизационной проблемы — это головная боль многих провинциальных городов, да и столицы в том числе.

«Я, ассенизатор и водовоз,

революцией мобилизованный

и призванный…»

Эти слова В. Маяковского из поэмы «Во весь голос», завершенной в 1930 годы — не только подтверждение тому, что ассенизация стала важнейшей задачей первых советских лет (и, между прочим, не теряла актуальности до конца 1920-х). Для В. Маяковского ассенизационное дело в определенном смысле — символ необходимости послереволюционного восстановления хозяйства. Не столько декреты, митинги (чаще всего игнорируемые провинциалами), но грязь, труд, будни, уборка выгребных ям — вот что определяло революционную повседневность.

До революции ассенизационное дело (откачка городских нечистот из стационарных хранилищ) находилось, как правило, в частных руках. И при старой власти санитарное состояние многих городов оставляло желать лучшего, ведь канализационные системы функционировали только в 19 городах России. Даже в Москве канализация была обустроена фактически только в 1898 г. Водопровод отсутствовал в десятках крупных городов страны, да и там, где он был, к водопроводной сети было подключено не более 10% домов. «Самым крупным санитарным злом во всех поселениях Поволжья и особенно в городах, — писал царский сенатор Лихачев, — является отсутствие надлежащей организации удаления нечистот, хозяйственных и других отбросов, которые вывозятся из селений не более одной десятой части. Вследствие этого население в буквальном смысле слова или тонет в собственных нечистотах, отравляя ими воздух, безжалостно загрязняя городскую почву и почвенные воды, или более или менее открыто спускает их в Волгу и ее притоки». Вода, поступавшая в водопровод, обычно не очищалась. Даже в Петрограде ассенизационный кризис был настолько острым, что возникали очень серьезные проблемы с водоснабжением: нельзя было выпить ни капли некипяченой воды. Знаменитый микробиолог и эпидемиолог Н. Ф. Гамалея по этому поводу вспоминал: «Испражнения столицы России, Петербурга изливаются в протекавшие по городу реки и каналы, а из них в Неву, откуда водопроводные трубы доставляют питьевую воду для снабжения населения. Не удивительно, что каждый приезжий в Петербург заболевал кишечной инфекцией и нередко брюшным тифом». Постоянные эпидемии холеры, брюшного тифа, дизентерии неумолимо карали людей за пренебрежение к требованиям санитарии и гигиены. Н. Ф. Гамалея указывал: «Если холерный вибрион является санитарным инспектором, производящим периодические ревизии и жестко карающим за санитарные упущения, то бацилла брюшного тифа есть деятельные его помощник, сидящий на месте и непрерывно и неумолимо обнаруживающий те же самые дефекты». Существовавшая в Ярославле канализация к тому времени имела двадцатилетнюю давность. Она охватывала не все здания даже в центральной части города. Во время пожара и разрушений лета 1918 года, и без того устаревшая, работавшая на честном слове, она была значительно повреждена и требовала отдельного, основательного ремонта.

Вторая половина 1918 года в Ярославле была отмечена беспрецедентными запустением городского хозяйства и одичанием городского быта. Разрушенное, выгоревшее, подверженное всем ветрам и любой непогоде, всё ветшало, гнило и приходило в негодность. Помимо Ярославля, чудовищная ситуация с нечистотами наблюдалась во многих городах, особенно весной, когда они буквально заливались оттаявшими нечистотами. Плохая, а часто вредная для здоровья вода была причиной эпидемических заболеваний, особенно кишечных: брюшной тиф, дизентирия, холера и т. д. Ярославские врачи постоянно обсуждали этот вопрос на совещаниях. Уже в августе 1918 года доктор И.В.Александровский выступал с требованием ускорить налаживание канализации хотя бы для больниц, школ и крупных общественных учреждений. В Ярославле еще весной 1918 (до выступления против Советской власти) наблюдались первые случаи заболевания холерой, но врачи контролировали ситуацию. Город находился под наблюдением эпидемиологов: с начала апреля врач А. Е. Анциферова исследовала воду в Волге и Которосли (особенно около фабрики Карзинкиных, где жило много людей), наблюдала за городским водопроводом (образцы воды брали около заборного ковша), отмечая уровень в воде холерных вибрионов. На 4—6 июля 1918 г. был назначен «холерный съезд», который планировалось провести в Костроме (ярославские медики тоже собирались там присутствовать, им были выделены деньги для проживания и размещения в гостиницах). В конце июня было решено провести малый совет для обсуждения противохолерных мероприятий. Медики ждали помощи из Москвы — пополнения дезинфекционных материалов: формалина, кристаллической и черной карболки, соды и других медикаментов, — всего то, что помогло бы предотвратить распространение холеры. Был план контроля качества водоснабжения. В Москве была запрошена негашеная известь для того, чтобы засыпать ею тела умерших от холеры. Уже в июне врачи начали делать прививки, вводя антихолерную вакцину. Вакцинирование носило добровольный характер, и потому медики пропагандировали вакцинацию с помощью плакатов и лекций.

Однако все планы медицинских работников были прерваны июльскими событиями в Ярославле. После разрушений июля 1918 года город представлял собой страшную картину. «Открытые зияющие выгребные и помойные ямы с твердыми и жидкими нечистотами, количество которых, по подсчету Управления работами по восстановлению Ярославля достигает 2000000 ведер, является вполне реальной угрозой санитарному благополучию всего оставшегося населения. Эти ямы особенно будут опасны весной и летом, именно тем, что будут привлекать к себе разносителей заразы — мух и прочих насекомых», — говорил врач Николай Васильевич Соловьев на заседании медицинской коллегии по санитарно-эпидемиологической секции. Проблемы ассенизации постоянно обсуждались на заседании медицинских коллегий санитарно-эпидемиологической секции. Именно доктор Н. В. Соловьев, заместитель наркома здравоохранения в Ярославской губернии, и чиновник А.И.Журавлев, присланный наркомом здравоохранения, лично неоднократно осматривали пожарище, размышляя, что можно сделать. К счастью, осень 1918 года была очень теплой, однако врачи понимали, что времени у них нет. Кроме того, через Ярославль собирались провозить большие партии заключенных и военнопленных, что усиливало жилищный и продовольственный кризис и грозило обернуться дополнительными санитарными проблемами.

А.И.Журавлев, обойдя пожарище, осмотрев выгребные ямы и отхожие места, заявил, что состояние их различно в зависимости от уровня почвенных вод и всасывания грунта. Кое-где часть жидких отбросов всосалась в почву. «Зато в районах с высоким стоянием и непроницаемой почвой к содержимому ям прибавились дождевые воды, местами заполнившие также и ямы погребов». В городе существовал ассенизационный обоз, но он совершенно не справлялся со своей задачей. Часть фуража обоза была украдена, и А.И.Журавлев опасался, что «за отсутствием фуража обоз находится в положении, угрожающем полной приостановкой».

Опасность осознавали все: проблема антисанитарии была одним из факторов скорого распространения заразных заболеваний. С начала августа 1918 врачи просят Москву помочь, требуя прислать дополнительный ассенизационный обоз. Комиссия по восстановлению Ярославля запросила в центре средства для проведения ассенизации, «хотя бы 1200000 рублей». Проблему требовалось решить до наступления морозов, однако, как свидетельствуют документы, ситуация не изменилась и в конце ноября. Несмотря на просьбы о вывозе нечистот, «так как все ретирадные ямы переполнены и нечистоты разливаются по больничному двору», в течение 1918 года не прислали ни обоза, ни средств, ни какого-либо инвентаря. У медицинских работников не было даже лопат для земляных работ по осушке почвы на территории больниц.

Дело было, однако, не только в отсутствии финансовых средств: не хватало рабочей силы и времени. А.И.Журавлев говорил, что единственный выход — засыпать ямы негашеной известью, хотя «нет полной гарантии, что часть отбросов не сделается достоянием в дальнейшем почвенных вод». Проанализировав ситуацию, врачи решили действовать быстро и выработали «биологический способ» ассенизации, заключающийся в том, что там, где это было возможно, нечистоты разливали на участки с огородной или иной культурой. Доктор И. В. Александровский и архитектор по восстановлению Ярославля А. И. Заозерский даже подсчитали, что для удобрения 25 десятин подойдет слой нечистот высотой около 4 вершков. Огороды предполагалось разбить в разных местах.

На совещаниях идеи А.И.Журавлева были поддержаны заведующим губернским медико-санитарным отделом Н.П.Сливиным, уездным врачом Е.И.Курочкиным, санитарным врачом П.Н.Новиковым. Правда, многие предупреждали о возможном зловонии для окружающих. Было принято решение подойти к проблеме комплексно: продолжать, в силу возможностей многострадального обоза, вывоз нечистот с погоревших мест на свалки, засыпать ямы известью (необходимо срочно было раздобыть ее) и начать распашку участков. Все это планировалось сделать до наступления зимы.

Возник вопрос: кто должен был этим заниматься? Планировалось привлечь местное население. Однако многие горожане отказывались участвовать в решении проблем ассенизации, так как готовились к зиме, пытались хоть как-то благоустроить свой быт, заготовить дрова и т. д. Не забудем, что жилищная проблема встала не менее остро. Время шло, но дело не двигалось.

В конце октября стало очевидно, что помощи из центра не будет. Вновь врачи собрались и пытались избежать складывания предпосылок новой эпидемии: А.И.Журавлев предложил рыть канавки, чтобы не происходило заболачивание выгребных ям. С. П. Масленников, представитель отдела местного народного хозяйства, утверждал, что если ямы с нечистотами останутся открытыми на зиму, то они промерзнут настолько глубоко, что «самостоятельное оттаивание таких ям возможно лишь в июне месяце». П. С. Новиков напомнил о восьми сотнях холерных больных, которое принесло лето 1918 года (об этой эпидемии мы расскажем позже), и справедливо опасался нового возникновения холеры. Медики боялись заражения грунтовых вод, вызова большого зловония для окружающих мест и появления весной насекомых-переносчиков заболеваний.

Последний шанс провести ассенизацию, хотя бы частичную, был связан с привлечением новой рабочей силы: с 11 ноября на расчистке выгребных ям работало 100 человек из местной Коровницкой тюрьмы. Они трудились до наступления морозов и внесли некоторый вклад в решение проблемы.

Таким образом, эпидемии, начавшиеся в Ярославле во второй полокине 1918 года, были неизбежны. Исследователь Л. Н. Курцев, анализируя повседневную жизнь горожан в годы гражданской войны, отметил, что в 1919—1920 году люди «свыклись» с немыслимыми условиями, с катастрофическим состоянием медицины, с постоянными болезнями. Однако это «привыкание» сыграло и негативную роль: горожане крайне неохотно привлекались к решению общих проблем. Лишённые всякого хозяйственного резона мероприятия периода «военного коммунизма» также не содействовали преодолению бытовой «разрухи».

Периодически объявляемые в городах «недели труда», субботники и воскресники, обязательные постановления о чистке жителями своих дворов и прилегающих улиц, за невыполнение которых грозили крупные штрафы и даже принудительные работы, — все эти кампании «борьбы» за благоустройство городов были неэффективны: масштабы деградации городского быта были слишком велики, и восстановить его без крупных капиталовложений и методичной и целенаправленной работы было невозможно.

Реальной ли была поставленная цель? В. Ленин неоднократно обращал внимание на состояние столицы: «В Москве надо добиться образцовой (или хоть сносной, для начала) чистоты, ибо большего безобразия, чем „советская“ грязь в „первых“ советских домах, и представить себе нельзя. Что же не в первых домах? Прошу прислать мне самый краткий, но точный, деловой, фактический отчет, что и где вышло из недели оздоровления? Есть ли хоть одна губерния, где что-либо сделано не бестолково?». Трудности быта и проблемы ассенизации, таким образом, были актуальны в Ярославле, как и во многих городах, на протяжении еще нескольких лет. В 1920 году в отчете о санитарном состоянии Ярославля говорилось: «Ассенизация и удаление отбросов не может быть налажено удовлетворительным образом уже в течение двух лет. Проект частичной канализации, представленной весною 1919 г. управлением по восстановлению города Ярославля, не мог быть осуществлен, т.к. здравотдел не нашел в нем достаточных санитарных гарантий против загрязнения речных водоемов. Вывозная система, при наличии для всего города около 60 лошадей с общей подъемностью до 1500 ведер, едва ли в состоянии удовлетворить десятую часть наличной потребности». Дело не двигалось. И в 1920 году холера пришла вновь.

Глава 2. Очаги эпидемий

Народу, как ворон на помойке. Куча детей, набитые какой-то рухлядью коридоры, стойкий запах уксуса и жареного лука. Толстые усатые тетки в халатах и волосатые мужики в майках».

Чудовищный разгул сыпного тифа и прочих заразных болезней в Ярославле в первые годы Советской власти был в значительной мере предопределен. Эпидемии начали свое шествие не только из-за ужасающего санитарного состояния города, как уже было видно из предыдущей главы, но и из-за проблем с жильем. Пожалуй, можно согласиться с историком Л. Курцевым в том, что жилищный кризис, обрушившийся на горожан провинции, принял форму настоящего стихийного бедствия уже в 1917 году, но именно ситуация после июля 1918 года поставила город на грань выживания. Как отмечает исследователь, по разным подсчетам ярославцы потеряли от 33 до 66% всех построек. Сгорели более двух тысяч домостроений, около 5000 квартир, около 15 000 комнат. Абсолютно без крова остались 28—30 тысяч человек, что составляло не менее трети населения. Л. Курцев впервые сравнил данные переписи 1920 года и сведения статистического бюро. По переписи населения, проведенной в августе 1920 года, жилых квартир в Ярославле оставалось 15518, наличных жителей — 72849, временно отсутствующих — 10667. Реально же населения в Ярославле, по данным ярославского статистического бюро, составляло не 83516, а 129720 человек с учетом воинских частей, размещавшихся в жилых домах. Теперь, если посчитать, какая жилая площадь приходилась на одного человека (из того расчета, что в эксплуатации оставалось 114 000 кв. саженей всех площадей), то цифра появляется следующая: 1/3 кв. сажени жилплощади. В одной комнате в Ярославле проживали 10—20 человек. Очевидно теперь, что стоит за этими цифрами: у каждого жителя, в лучшем случае, был лишь жалкий угол.

Надо ли говорить, что в такой ситуации не могло быть и речи о соблюдении медицинских норм, что даже простудное заболевание одного из обитателей подобной каморки могло вмиг перекинуться на соседа. Нечего и говорить о социальных заболеваниях, о том, что передавалось воздушно-капельным путем или через паразитов. Ситуация усугублялась еще и присутствием ярославского гарнизона в городе. В августе 1919 года 35 тысяч солдат, пребывавших в городе, занимали не менее 60 пригодных для жилья строений в разных районах Ярославля. В город привозились все новые и новые раненые. Как мольба, выглядит послание гражданских властей в центр: «Констатируя катастрофическое состояние города в жилищном вопросе… возбудить передел соответствующими центральными органами ходатайство об отмене присылки уже назначенных санитарных поездов». Поезда, тем не менее, были присланы. Вряд ли будет преувеличением назвать подобные распоряжения антисоциальными. Источники зачастую создают впечатление того, что многие из мероприятий не были столь необходимы (в Костроме, например, ситуация была гораздо лучше, и чем дальше от столицы, тем проще было бы разместить гарнизоны, эвакуированных, найти большие площади для политических учреждений, что сделать в Ярославле было фактически невозможно). Быть может, это было своеобразным «наказанием» Ярославля за события июля 1918 года: дальнейшая судьба города, его выживание, было для «центра» проблемой, которую реально власти решать не собирались.

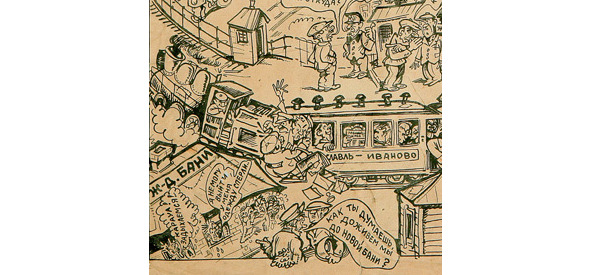

Медицинские работники не случайно опасались того, что рабочие кварталы станут очагами эпидемий. Так и оказалось: посмотрим, например, на больницу Ярославской большой мануфактуры. Рабочие жили в товарных вагонах на станции Всполье. Кварталы при ЯБМ — это рассадник социальных болезней, как мы увидим далее, изучая, помимо архивных документов, карикатуры Франца Весели.

Если бы мы присоединились к чрезвычайной комиссии по борьбе с сыпным тифом, совершавшей плановый осмотр всего города, например, одним весенним днем в 1921 году, мы бы пришли в ужас. Некогда цветущий центр города превратился в один сплошной смрадный остров. Особенно запущены были некоторые дворы на Рождественской, Пробойной, Гражданской, Воздвиженской, Борисоглебской улицах (эти улицы — самый центр). Врачи, видевшие это, писали: «Нами, например, осматривались следующие дворы, где находится полная клоака заразы и до сих пор меры к очистке не принимаются… Кроме вышеперечисленных дворов, конечно есть еще немало запущенных до невозможности… Улицы и тротуары в 1 и 2 частях города кой-где очищены и свалены в кучи, которые необходимо взять лошадьми». Любопытно, что комиссия пыталась в строгой форме привлечь граждан, проживающих в домах, к очистке дворов. Можно представить себе горуездную команду «Чекатифа», которая то ходит по квартирам с увещеваниями и угрозами, то, стоя посереди отбросов, вещает на весь двор о необходимости борьбы с сыпняком. В зловонных дворах не пахло лишь отзывчивостью: некоторые жители не только не выходили, но, высовываясь из окон, ругали власть и комиссию, и врачей, и сыпняк, и всех подряд, иные просто смеялись. «Советская площадь. Губпродукт. Двор сильно загажен. Немногочисленные частные жильцы не в силах очистить двор. А учреждение, именно Губпродукт и администрация детского сада „Огонек“ считают себя не обязанными участвовать в очистке».

Ольга Берггольц, чье детство пришлось на начало 1920-х годов, описала Углич в своих воспоминаниях. Поэтесса рассказывала о жуткой повседневности ярославской провинции, о том, как они с сестрой выменивали гвозди на картофельную шелуху и каким деликатесом была мороженая картошка. Вши, вшивость постоянно присутствуют в ее мемуарах. «Мать ее восьмидесяти лет, — а Надежде Васильевне было пятьдесят, — сидела под окном, искала вшей в белье и бросала их на пол. — Мать, — визжала Надежда Васильевна, — людей бы постыдилась! — А? — переспросила бабушка. — Не ори, Надька… Пусть божьи звери побегают… А поохотиться-то надо, а…». Вши, голод и холод — три доминанты повседневности детства поэтессы: «И уже лежа в постелях под грудой платья, все еще толковали о политике и еде, а мать снимала крупных вшей с ночных кофточек; вши щелкали, как выстрел, и каждый выстрел сопровождался ужасом матери».

Вместе с комиссией заглянем в столовую общественного питания №8, располагавшуюся на Красной улице, где готовилось обедов на 800 человек. Очевидно, подобные столовые были социальными центрами. Что там можно было увидеть? Под окнами столовой и возле дверей соседней квартиры находятся кучи щебня после ремонта и кучи нечистот. По заявлению заведующего столовой нечистоты вывозились, но не в достаточном количестве. «Из верхнего отхожего места выливается все вниз; бывший ватер, который в настоящее время совершенно разрушен и оттуда помои и нечистоты текут на двор и со двора на улицу. От обливания помоями кирпичная стена верхнего ватера размывается и грозит не сегодня-завтра разрушиться. По заявлению того же заведующего было несколько комиссий по ремонту. Дальнейшее пребывание нечистот под окнами столовой недопустимо, и требуется в срочном порядке произвести ремонт ватера, а также и ремонт всей столовой в первую очередь, ибо штукатурка стен и потолка столовой обваливается». Пол столовой и кухни очень грязный. Кладовая для хранения сухих продуктов тоже содержалась не в лучших условиях, пол грязный, стены сырые и заплесневелые. Еще хуже обстояло дело в столовой №4 на улице Большой Московской. Мух там было столько, что врачи вообще предлагали закрыть столовую (ежедневно обедов готовилось на 300 человек). «Двор крайне загрязнен отбросами и помоями. Почти вплотную к черному ходу в кухню, на расстоянии около 2 аршин находится отхожее место. Заключение: в виду тесноты и загрязненности двора, причем мухи из помойной ямы и отхожего места в большом количестве попадают на кухню, а также вследствие запущенности помещения, целесообразно ликвидировать указанную столовую, перенеся ее в другое место».

При осмотре столовой детского питания №1 врачи отмечали: «Столовая, где выдаются обеды, вся заполнена детьми, ожидающими очереди. Повар, наливающий обед в приносимую посуду, держит посуду над котлом, причем щи стекают со стенок нередко грязной посуды и попадают обратно в котел, причем тарелки после каждого обедающего не только не моются, но и не прополаскиваются». Не удивительно, что чистота в столовых была популярнейшей темой для карикатур.

Чистота парикмахерских помещений также была чрезвычайно важна. Из документов 1920-х годов видно, как в реальности обстояли дела. Парикмахерских было мало: около десятка, как мы понимает, явно недостаточно. Лично у заведующих требовали остриженные «волосы сжигать, подметать волосы чаще». В парикмахерской на ул. Свободы была, например, жуткая грязь в помещении: «волосы разбрасываются по полу, плевательницы полны мокроты и окурков, в помещении обнаружена пыль, волосы не сжигаются, карболовки не имеется, белья имеется две смены». Иногда состриженные волосы и вовсе выбрасывались во двор.

Та же грязь в немногочисленных кофейных заведениях. Например, на ул. Свободы, 55: «заведение содержится грязно, на буфете и полках пыль, весы грязные». Та же картина в соседней кофейне: «Помещение содержится грязно, продукты не закрываются».

Куда бы мы ни зашли, всюду видели грязь. В протоколе осмотра дома инвалидов от 29 июля 1920 года мы видим огромное количество мух, летающих над разлагающимися хозяйственными отходами, нечистоты повсюду. «При входе во двор на левой руке лежит куча навоза и мусора, около второй арки на дворе кучи нечистот».

Приюты, школы, детские столовые сразу стали очагами эпидемий. После первой мировой войны и революции они были переполнены. Персонала и служащих там катастрофически не хватало. «Педагогическое воздействие» и воспитание во многих случаях было вторично: надо было спасти детей, или хотя бы некоторых из них, от эпидемии, настолько ужасны условия, в которых содержались сироты.

Врачи, проводившие осмотр детского дома имени Карла Маркса (Советская площадь №14), открытого в 1918 году, обращали внимание на убогость условий: дом был рассчитан на 75 детей, а коек было лишь 43. Система отопления безнадежно устарела: это были голландские печи, дров постоянно не хватало. Промерзающие каменные стены, высокая влажность, холод, — все это способствовало простудным заболеваниям. Водопровод был только на кухне, а оборудованный клозет — только один, напор воды в нем был чрезвычайно слаб. Несколько отхожих ям находилось во дворе приюта. Медицинская комиссия отмечала, что «вывозка нечистот недостаточна. Во дворе навес обращен в отхожее место и не очищен. Помойки разлиты по двору и у дверей вне положенного места». Легко можно представить себе летние месяцы, когда стаи мух и прочих разносящих заразу паразитов роились повсюду. «Мы мечтали о спокойном сне, о постелях, привешенных к потолку, мы боролись, как могли, с мелкими нашими врагами, наполненными ядом голода и тифа, а они наступали молчаливые, многочисленные…», — вспоминала О. Берггольц.

Итак, заглянем внутрь и попытаемся представить себе, как жили дети. В холодных и грязных комнатах (в углах на потолке здания — подтеки и плесень) мало мебели: самую старую и поломанную уже сожгли. Половина детей спит на полу. В столовой дети, бритые наголо, сидят чрезвычайно тесно, жмутся друг к другу: мало столов и скамеек. Выскабливают тарелки обломками ложек. Что за одежда на них — неясно, в основном лохмотья, или немыслимое тряпье, совершенно не подходящее по размеру. В это время остро встала проблема с обувью, и потому многие дети вообще не могли выйти из приюта иначе как босиком. Интересно, что в фонд этого и других приютов делались «пожертвования» или приношения в виде старой одежды и прочих вещей. Однако, если верить персоналу домов, дети иногда сами воровали и продавали «новинки» на базаре. Настоящим ребячьим «богатством» были кролики: за ними дети самостоятельно ухаживали.

Сыты ли были дети в приютах? В документах мы видим паек: хлеба 3/4 фунта, мяса — 1/5 фунта, картофеля — 1/2 фунта, ландрина — 1/30 фунта, сыру — 1/60 фунта (крошечный кусочек), соли -1/30 фунта, крупы манной — 1/3 фунта, огурцов — 1/3 фунт, картофельной муки 2/15 фунта, крупы пшеничной — 2/15 фунта. В сущности, паек голодный, если даже исключить возможность того, что персонал злоупотреблял своим положением, что, кстати, регулярно имело место. Например, во время осмотра детской столовой №1 было выяснено, что кто-то припрятал на кухне настоящие сокровища: «На скамейке обнаружено 2 котелка чугунных с крышками. На вопрос, что в котелках, помощник повара отвечал, что ничего. Между тем в одном котелке найдено около одного фунта хлеба, который помощник повара признал своим, а в другом котелке около трех фунтов вареного мяса, мякоти, которого никто из служащих не признал своим, несмотря на опрос».

«При осмотре на детях белье весьма заношенное — у многих по 6—7 недель и покрыто вшами. По словам персонала, дети часто воруют белье и продают на базаре», — отмечалось в отчетах врачей, проводивших ревизию. Чем занимались обитатели приюта? Ответ также мы находим в документах: «дети не имеют надлежащего надзора, предоставлены сами себе, занимаются каждый чем хочет…». В школу ходило только пятнадцать человек. Среди подростков постарше формировалась группа с хулиганскими наклонностями, «развившимися на почве отсутствия соответственного воспитания и надзора», пытавшаяся установить свой «порядок». Учителя утверждали, что «карточной игрой и воровством она оказывает развращенное влияние на остальных детей, посредством застращивания, а подчас и грубого физического воздействия». Впрочем, голод и недоедания, а не развращенность нравов способствовали подобному поведению детей. О. Берггольц вспоминала, как в Угличе голодные дети искали себе еду: «Весной мы собирали орешки липы, щавель и пили сок березы. Мы буравили в дереве узенькую дырку и вставляли желобок соломины. Кисловатая, нежная влага сочилась в наши чашки. Летом мы ели бесчисленные корешки, сосали стебли цветов, приготовляли из разных травок салаты, болели дизентерией… Мы хватали все, что можно, цепкие и голодные, как волки…».

Хотя в отчетах врачи отмечали, что «в настоящем же виде детский дом им. Карла Маркса есть безобразие и позор» и возможный рассадник заболеваний, обезопасить приют от тифа, туберкулеза и других социальных заболеваний не было возможности: приюты с их переполненностью и жуткими условиями жизни были благодатной почвой для возникновения эпидемий. Обратим внимание, что ситуация, описанная выше, относится к 1920 году: минуло два года со времен антисоветского выступления в городе, и ничего не изменилось, наоборот, становилось все хуже. «Кормили плохо — чечевица, горох, а картошка с постным маслом была в праздник. Очаг помещался в доме кого-то из старших служащих фабрики, бежавших от революции, а мебель туда свезли из купеческих особняков — от Вахрамеевых, Пастуховых, Дунаевых. В столовой стояло зеркало, огромный трельяж. Многие из младших детей, выросших в гражданку, не знали, что это такое, пытались кормить свои отражения супом и карамелью, и зеркало скоро вынесли», — вспоминали современники.

Похожая ситуация была в других приютах, например, в детском доме им. Карла Либкнехта, открытого в 1919 году. Этот приют был смешанным: здесь, в деревянном здании, совершенно неприспособленном для детского учреждения, было 40 малышей от 3 до 10 лет. Те, кто постарше, ходили в школу, остальные обучались под руководством воспитательницы. У них не было туалета, вместо этого использовались ведра. «Клозет бездействует уже 2 месяца», — говорилось в отчетах медицинских работников. Половина ребятишек спала на полу или досках: кроватей на всех не хватало. В день осмотра (декабрь 1920 года) врачи отмечали, что паек состоял из ¾ фунта хлеба и куска солонины. «Каша хороша», — отмечали врачи.

Вши и прочие паразиты — настоящая напасть первых советских приютов. Чесотка была самым обычным последствием неудовлетворительного санитарного состояния детских домов. Дети были ей очень подвержены. «Помещение и постель содержится чисто. Белье стирают на кухне, примитивным способом кипятят. Белье на детях чистое, вшей порядочно как на рубашках, так и в головах, несмотря на то, что баня была 2 дня назад. В баню детей водят раз в 2 недели, а самых маленьких моют дома», — писали врачи. Приюты были пристанищем иных паразитов: мышей и крыс. «В шкафу, где хранится хлеб — мышиный помет; также во 2-й кладовке мышиный помет на блюде со сливочным маслом, причем на полу неубранный мусор неизвестно сколько времени», — отмечалось в отчетах.

Несколько лучше обстояла ситуация в приютах для девочек. Заглянем в детский дом им. Нахимсона (ул. Пробойная, №17), который считался одним из благополучных. Здесь 62 воспитанницы от 3 до 13 лет, все ходят в школу. 10 девочек даже обучалось музыке, на старом расстроенном фортепиано разучивая революционные песни. В свободное время они читали или играли. Приют на ул. Пробойной был основан в начале XX века, потому здание было более приспособлено для детского учреждения. Все девочки спали на кроватях. Не хватало лампочек и керосина, часто возникали проблемы с отоплением, но водопровод был в исправности, да и «ассенизация достаточная, клозет теплый и в исправности», как отмечалось в отчетах врачей. Девочки, видимо, не продавали на рынке одежду и обувь, как мальчики: «Платья два смены, третья шьется. Обувь у всех вяленая и кожаная, верхняя одежда в исправности», — говорилось в документах.

В Детском доме для девочек «Интернационал» (ул. Комитетская д.4), в стенах которого содержались дети от 7 до 15 лет, тоже было несколько получше. При нехватке тепла и света, мебели и прочих необходимых предметов быта, клозеты пребывали в исправности, а это многое значило. Многие приюты были переполнены, например, детский дом им. Луначарского (ул. Казанская, 3). Там находилось 88 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них 10 мальчики. Та же «удовлетворительная ситуация» наблюдалась в школе-санатории на ул. Пошехонской, 4. «Одежды верхней недостаточно: материя, вата и нитки имеются, но не хватает рабочих рук, ватных польт имеется около 10, и бобриковых халатов штук 20, остальные ходят в собственном. Платьев и костюмов достаточно. Обувь кожаная есть на всех, вяленой всего пар 20».

Об убогости первых детских учреждений свидетельствуют также мемуары К. А. Пятошиной — организатора первого детского дошкольного учреждения в Ярославле на «Перекопе». «Еще работая у станков на производстве, мы, работницы, шили детское постельное белье, перешивали большие халаты на детские, набивали матрацы и подушки и др. вещи […] Каково было оборудование в д/с? Обстановка не соответствовала возрасту и удобству детей дошкольного возраста. Столы и скамейки были длинные, грубые, со спинками, метра по 3. […] Миски для обеда были железные и деревянные ложки». Интересно, что в этих условиях проводилась пропагандистская работа среди сотрудников учреждений, читались антирелигиозные лекции, например, «Как воспитать ребенка безбожником».

Когда горуездная чрезвычайная комиссия по борьбе с сыпным тифом осматривала лазарет Красного креста (Гражданская, 11 и Пробойная, 10), то обратила внимание на неприспособленность здания под больницу. Некоторые палаты пустовали в холодное время года, так как центральное отопление не работало. В некоторых палатах удалось поставить железные печки, но этого было недостаточно. «Изолятор, где лежат подозрительные по тифу больные, совершенно холодный и сырой. Также и дежурная комната сестер», — отмечалось в отчете. В некоторых палатах было настолько сыро, что на стенах пышным цветом зеленела плесень. Прием больных проводился в прохладном полутемном коридоре, совершенно для этого неприспособленном. Больные раздевались прямо там (иногда, впрочем, устанавливалась «ширма» из тряпицы). Стыдливость была непозволительной роскошью. Палаты были «грязноваты», но у лазарета была дезинфекционная камера. Отбросы — как пищевые, так и прочие, — все вместе с грязным перевязочным материалом выбрасывалось прямо во дворе. В теплую пору дожди размывали это мерзкую кучу гниющих остатков жизнедеятельности человека. Естественно, все это жутко смердело и привлекало тысячи мух.

Заглянем в другой лазарет, Военный, №104. Вот где было настоящее гнездо сыпняка! О многом говорят цифры протокола осмотра лазарета: «Число больных и персонала в день осмотра состояло: больных сыпным тифом 288, возвратным 238, изолятор 26, всего 522, в том числе из состава гарнизона около 200, остальные эвакуированные. Обслуживающего персонала: врачей здоровых 6, больных 5, лекпомов здоровых 10, больных 14, аптечного персонала здоровых 4, больных 1, сестер здоровых 9, больных 11, санитаров на лицо 220, больных 76, в отпуску по болезни 89…». Цифры о многом говорят: в этом лазарете был настоящий мор. Болели почти все. Проводил осмотр Г. И. Лифшиц, он отметил удручающее санитарное состояние больницы. «В палатах холодно, и несколько палат пустует вследствие слишком низкой температуры. Палаты содержатся сравнительно чисто. Санитары и сиделки ходят за больными без халатов, причем ссылаются на то, что халаты редко сменяются и покрыты вшами, а также на то, что на кухню в халатах не пускают и их надо снимать. При осмотре халата, предъявленного санитаром, полученного две недели тому назад, действительно найдены вши… Многие больные с длинными волосами… Ванная с тремя ваннами работает, причем ежедневно делается 45—50 ванн… Ни одна уборная в здании не действует. Хотя выгребная яма и очищена приблизительно на полторы сажени, но вывезены главным образом жидкие нечистоты, густые же закупоривают фановую трубу». Грязь, нечистоты, зловоние были повсюду.

Смрад и насекомые везде: в столовых, в домах, на улицах. В банях — снова грязь. Вот, например, сведения о центральных банях, проверенных в «неделю санитарной очистки» в 1920 году: «В раздевалке ящики для одежды все грязные. По объяснению служащих ящики накануне не были вымыты вследствие работ по двору. Обычно же ящики моются ежедневно. В раздевальной и мыльной старая паутина. Потолок и лавки плохо промыты. Деревянные шайки плохо вымыты. Стены грязные, почерневшие, несмотря на прошлогодний ремонт». На карикатурах Франца Весели мы можем увидеть бани в таком же виде: воровство и грязь.

Санитарное состояние ярославской Коровницкой тюрьмы может служить иллюстрацией к страшной разрухе этого времени. Обратимся к свидетельствам современников, в большей степени врачей и медицинских сотрудников, чтобы выяснить санитарные условия содержания заключенных. Врачи, контролировавшие санитарное состояние города, регулярно проводили осмотр тюрьмы (равно как заводов, фабрик, школ, убежищ погорельцев), давали работникам учреждений рекомендации и советы, как уберечься от эпидемий.

Главный корпус Коровницкой тюрьмы представлял собой трехэтажное каменное здание, на каждом этаже которого располагалось семь камер. Отопление было духовым (тепло передавалось от печи через коридор), а потому в камерах было сыро и холодно. Внутренние помещения, особенно угловые камеры, вообще не просыхали. «Стены в общем грязные, запущенные, нуждаются в побелке», — отмечали врачи.

Воздух в камерах был спертым и зловонным. На этаже располагалось две уборных, и они нуждались в серьезном ремонте. Чудовищный смрад («вонючие камеры», «зловонный двор», «тяжелый дух тюрьмы») отмечали все медики, делавшие осмотр, впрочем, как и многие заключенные, прошедшие через тюрьму. Несмотря на то, что в 1918 году при тюрьме действовал ассенизационный обоз, который привлекался даже к очистке городской территории и нечистоты вывозились на станцию Ярославль — Ветка, постоянное, неистребимое зловоние стало неотъемлемой характеристикой тюрьмы. По воспоминаниям заключенных, тюремный двор был необычайно смрадным. «Два двора предоставлялись в Ярославле для наших прогулок: маленький обычный тюремный дворик для „одиночек“, и другой, немного больше, но на котором, со дня нашего прибытия в Ярославль и по день нашего отъезда вечно ремонтировались канализационные трубы. Работали не спеша, с „прохладцей“, частенько прерывая работы недели на две, на три, не считая иногда даже обязательным дать какой-нибудь сток нечистотам. Нечистоты скоплялись здесь же на дворе. И не угодно ли здесь дышать „свежим воздухом“!» — так вспоминает Ярославскую тюрьму эсер С. Володин.

Единственное, что несколько замедляло распространение заразных болезней, это то обстоятельство, что камеры были просторными, и заключенных в них содержалось меньше нормы: «Заняты были во время осмотра 16 камер, в которых содержалось 230 человек вместо нормы в 374, при втором осмотре в 12 камерах — 198 вместо нормы в 307».

Постель заключенного состояла из сенника, набитого мокрою травой, грубой простыни и одеяла. Согласно отчетам тюремщиков, смена белья происходила раз в неделю, а постельного — раз в две недели. Между тем, во время осмотров врачи отмечали, что «тельное белье на заключенных грязноватое». Вероятно, это объясняется тем, что прачечная, существовавшая при тюрьме, совершенно не справлялась с внутренним объемом работы. Медицинские работники пытались использовать ее для нужд городской больницы, о чем неоднократно сожалели: «Задержка в исполнении работы бывает целыми месяцами, что ставит больницу в крайне тяжелое положение, совершенно лишая ее возможности своевременной смены белья у больных, сверх того, стирка производится очень небрежно и белье возвращается непростиранное, не много чище отправленного в стирку», — жаловались врачи.

Медики негативно относились к тому, что не всем заключенным стригли волосы (тюремщики объясняли это тем, что «некоторые заключенные от стрижки отказываются, отчасти из эстетических побуждений, отчасти же вследствие своеобразно понимаемой свободы личности»), а ведь именно вошь была основным разносчиком тифа.

Санитарный врач Е. Лившиц так описывает условия содержания заключенных: «Особо выделяется пересыльная камера №14, бывшая сапожная мастерская. Стены и потолок почерневшие. В камере зловоние, хотя заключенных в ней далеко меньше нормы, 10—11 вместо 31. По штату пересыльные должны содержаться в камере до 2 недель. Однако, вследствие нерегулярной деятельности этапов за последнее время, этот предельный срок не соблюдается… Пересыльные, в отличие от остальных заключенных, не получают белья ни тельного, ни постельного, ни полотенец. В бане моются наравне с другими, но после бани надевают свое грязное белье. Белье на заключенных осмотрено 3 и 10 декабря, причем оно оказалось весьма грязным и вшивым. 3-го декабря начальник тюрьмы после указания на то, что покрытые паразитами заключенные являются главными передатчиками болезни, заявил, что вполне возможно снабжать пересыльных и бельем на одинаковых с остальными заключенными основаниях. Тем не менее, к 10-му декабря эти мероприятия оказались невыполненными».

Неудивительно, что именно Коровницкая тюрьма стала одним из очагов сыпного тифа, свирепствовавшего в городе с 1918 гг. «Тюремно-больничное дело поставлено весьма плохо: нет ванны, не хватает белья, служительский персонал состоит из тюремных сидельцев», — отмечали врачи. О том, как надзиратели «заботились» о заключенных, красноречиво свидетельствует тот факт, что первый заболевший тифом Д. Наследников был отправлен в больницу только через 20 дней, прожив, таким образом, в пределах тюрьмы достаточно долго. То же самое происходит и с другими заключенными: несмотря на появление сыпи и высокую температуру — явные симптомы известного всем заболевания — тюремщики не предпринимают ровным счетом ничего. К середине декабря в тюрьме было выявлено 34 больных сыпным тифом, причем болели как заключенные, так и семьи надзирателей. Санитарно-эпидемический отдел попытался принять ряд мер для «полной изоляции тюрьмы». Во-первых, временно прекратили принимать в тюрьму новых заключенных и отпускать на волю отсидевших. Заключенных редко выпускали на общие работы. Во-вторых, решено было закрыть главный корпус до производства ремонта и полной побелки. Заключенных разместили в одиночные камеры — но по двое, предоставив возможность свободно выбирать себе компаньона. Санитарный врач Г.И.Лившиц настоял на проведении дезинфекции среди заключенных, на увеличении количества выдаваемого мыла, на некотором улучшении их питания. Вопрос с питанием был наиболее болезненным, так как нехватка продовольствия ощущалась во всем городе. Уголовные заключенные не получали продуктов от родственников и оттого имели особенно болезненный и истощенный вид.

Документы свидетельствуют, что кухня тюрьмы располагалась в сальном помещении с черными стенами. Грязь и отходы валялись повсюду — и потому, разумеется, сама скудная пища становилась источником болезней и отравлений. Чем же кормили заключенных? Размер пищевого рациона изменялся в зависимости от количества получаемых продуктов. К зиме 1918 г. ситуация ухудшилась. Хлеба выдавалось полфунта в день. На обед заключенным отпускали ¾ фунта капусты, 1—2 фунта картофеля, полфунта рыбы или мяса (конины). Согласно официальным заявлениям начальника тюрьмы, кипяток заключенным предоставлялся на целый день, кроме того, находящиеся на работе получали добавочный ужин и четверть фунта хлеба в счет рабочей платы. Если сравнить условия жизни заключенных (такими, какие они представлены в отчетах начальника тюрьмы) и, например, пациентов городской больницы, то можно увидеть, что они не так уж отличаются. Однако если обратиться к воспоминаниям заключенных этого периода, можно легко понять, что отчеты тюремных чиновников официальным лицам (санитарным врачам) о достаточном питании заключенных расходятся с истиной. В тюрьме дело с продовольствием обстояло действительно плохо. «В ужин кладутся картофельные отбросы и гниль, которые подбираются лопатой и ошпариваются кипятком», — с такими жалобами обращались заключенные к врачам. Когда медики провели тщательный анализ пищи, то действительно наши в еде очистки и гниль. В свое оправдание повар заявил, что «многие заключенные требуют, чтобы суп был погуще и просят картошку совершенно не чистить». Кражи и злоупотребления со стороны тюремных поваров были довольно частыми.

С осени 1918 года и в течение всех 1920-х годов голод в ярославской тюрьме — постоянное явление. Если осенью-зимой 1918—1919 гг. врачи еще отмечали «доброкачественность» хлеба, выпекаемого в тюремной пекарне, то в дальнейшем в медицинских отчетах крайне редко можно видеть даже «удовлетворительную» оценку тюремного продовольствия. Эсер М. Володин вспоминает 1920 год так: «Целый день голоден. Жадно ищешь хлебных крошек на столе. Да и как быть сытым. Фунт хлеба, мешанного с мякиной и соломой, паточная конфетка, «баланда» на обед, баланда на ужин. Все разнообразие в том, с чем «баланда»: с крохотным кусочком гнилого мяса, с разваренной ржавой и тухлой селедкой или с затхлым пшеном. Трудно не только работать, читать трудно: голова кружится — ложишься. Продовольственная помощь «с воли» первый месяц совершенно отсутствовала: В. Ч. К. сначала тщательно скрывала наше местопребывание, а затем, когда «тайна сия была открыта», категорически отказала в приеме передач для нас. И только в последующие месяцы скудно просачивались передачи Политического Красного Креста и наших родных. Ждали мы этих передач с нетерпением и всегда получали добрую половину съестных продуктов сгнившими, протухшими, с явными следами крысиных зубов. Добиться разрешения отправить в Ярославль социалистам-революционерам мешки с передачами, да это было воистину для всех наших родных и близких, для Политического Красного Креста хождение по мукам! Постоянный голод скоро начал сказываться; стали развиваться и прогрессировать различные хронические заболевания: туберкулез, сердечные недомогания, острое малокровие, желудочные болезни. Плохим паллиативом служил и «больничный стол». Правда, «больничный стол» давал ломтик сыру да ложки две киселю, но он отнимал четверть фунта хлеба.

Тюремная больница, состояние которой М. Володин, как видим, описывает крайне негативно, также находилась под наблюдением городских врачей, однако у санитарно-эпидемической службы города не хватало ни персонала, ни средств, чтобы исправить сложившуюся ситуацию (ведь и городская больница переживала тяжелые времена). Штатное число коек тюремной больницы составляло 65 штук. Врачи писали: «В палатах зловоние. Белье плохо стирается за недостатком мыла, меняется раз в неделю как на не лихорадящих, так и на лихорадящих. Ходячих больных водят в общую баню. Ванна имеется лишь для чесоточных и последнюю неделю не функционирует. Служительский персонал набран из самих заключенных».

В условиях эпидемии бани приобретали все большее значение. В распоряжении тюрьмы находилась даже дезинфекционная камера, которая, правда, работала не всегда. Осмотрев ее, врачи сделали вывод о «недостаточном ознакомлении персонала с устройством камер». Врачи использовали тюремную камеру для нужд городской больницы.

Как видим, санитарное состояние Ярославской тюрьмы в первые революционные годы было чрезвычайно тяжелым, и оно постоянно ухудшалось. Ярославские врачи, занятые решением проблемы эпидемий в самом городе, не могли уделить должного внимания тюрьме. Не удивительно, что Коровницкая тюрьма становится очагом эпидемий.

Заглянем еще и в бывший Казанский монастырь, где размещался Концентрационный лагерь. В бывших кельях и других помещениях вместо 500—600 заключенных содержалось 3000 человек, в основном военнопленные. Картину предсказать несложно: выгребные ямы переполнены и требуют очищения. При лагере была тесная больница. Больные лежали прямо на полу, на грязных тюфяках — никакого представления о постельном белье просто не было. Полы никогда не подметались и были заплеваны сплошь. Ночью было холод проникал в лишенные стекол окна, отчего несчастных сводило судорогой. «В помещении сестер найдены продукты, хранящиеся на лежанке в непокрытом виде, покрытые массой мух.… При входе в больницу в помещении перед кухней найдена полнейшая антисанитария. Груды мусора лежат прямо на полу в углах. Из-под крана находящегося тут же водопровода течет вода, обильно поливающая весь валяющееся мусор так как под краном нет ни раковины, ни какого-нибудь ведра. Водопроводом пользуются все заключенные». Таков отчет санитарного врача об осмотре лагеря в августе 1920 года.

Кстати, такая жуткая картина: вши, грязь, нечистоты повсюду была характерной практически для всех тюрем и мест заключений в первые годы Советской власти. Николай Беглецов так описывал тюрьму на Таганке зимой 1918—1919 гг: «Неизменный бич большевистской России — сыпной тиф, кстати сказать, кроме того называющийся в медицинских учебниках — голодным или тюремным — одержал свои первые победы в Таганке. Это было что-то поистине кошмарное. Достаточно сказать, что в течение зимы переболели, не говоря уже о заключенных, весь надзор почти без исключений. То и дело из одиночек за ноги вытаскивались трупы… Теперь смерть собирала свою жатву именем голода и мора. Та же ситуация была в московской Бутырке, где арестованных отправляли в соседнюю «общетюремную» больницу. «Там же во всей обнаженности была грабиловка и морильня». Весь медицинский персонал больницы лежал в тифу. В больнице, рассчитанной на 400 человек, лежало 700 тифозных, а заботиться о них было просто некому. Больных лечить не было возможности: бараки не отапливались, водопровод не действовал, весь уход за больными лежал на уголовных, перенесших тифы, сортировать больных было некогда и некому. Каждый день подвозили из всех Московских мест заключения все новых и новых лихорадочных, находившихся уже в беспамятстве тифозных. Один из заключенных вспоминает: «Грязных, немытых, обовшивевших больных складывали, как дрова, — одного возле другого, зачастую прямо на грязный пол, так как ни матрацев, ни кроватей, ни белья не хватало, да и не было. О дезинфекции вещей нечего было и помышлять: не было ни дров, ни воды. Зачастую часами и сутками лежали трупы бок о бок с бредящими и выздоравливающими больными. Нечего и говорить, что поголовно все больные, с каким бы диагнозом ни поступали в больницу, переболевали сыпным и возвратным тифом. Смертность была огромная. Мертвецкая была битком набита закоченевшими, голыми трупами, которых неделями не хоронили: не хватало даже наскоро сколоченных гробов». Принимая во внимание подобное санитарно-эпидемическое состояние заведений, разумеется, нельзя говорить о его нормальном функционировании и тем более о выполнении чрезвычайно цинично звучащей в подобных обстоятельствах задачи «перевоспитания» человека.

Подводя итог этой невеселой «экскурсии» по Ярославлю, прогулке по его зловонным сгоревшим улицам, на

Рисунок 1. Коровницкая тюрьма, 1920 г. [7]

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.