Бесплатный фрагмент - Япония. Отчёт оголтелого туриста. Иронические записки

Пролог

У каждого свои привычки и слабости.

Вот, я вам скажу, у меня есть друг. Тоже непоседа. Так дай ему обязательно машину поменять. Раз в год. Лучше два. А иначе никак. Иначе — не по правилам. Причем одну именитую на другую именитую. Но другую.

Ну, может, в детстве в машинки не наигрался в песочнице. Может, кто тогда не сменял ему фирменную машинку на его советских солдатиков. Он сам не знает. И никто не знает. Старик Зигмунд знал, но ему не сказал. Потому что умер раньше, чем тот родился. Остались только труды и последователи. Но у нас к ним обращаться не принято. Меняться можно. Вот и меняет. И что интересно — совершенного (это я про машины) ничего нет.

Например, была у него одна немецкая особа, величавая до безобразия, чуть ли не самая скоростная серийная. Он нас с женой на ней как-то подбросил через всю Москву. Из Чертаново в Свиблово. Минут вроде бы за шесть. Я, когда вылезал из неё, ещё боялся ногой мимо асфальта промахнуться, всё мне казалось, что он куда-то убегает. А жена нормально так вышла, покачалась немного, но не упала, только замолчала потом надолго. Подбросил, как зашвырнул!

Так вот, задымила она у него однажды под капотом. Прямо посреди города. Насилу успел остановиться, выскочить и затушить. Что-то там в проводке замкнуло. Мы его ещё тогда пожарником прозвали. Сменял.

Другой раз у него тоже немка была. С ещё более громким именем. Настолько громким, что у нас уши закладывало, как в самолёте при взлёте. Сама маленькая такая, а под капотом — табун в триста пятьдесят лошадей. И когда этот табун нёсся по нашим, а вы знаете каким, дорогам, то под низкопосаженным днищем великолепно искрило, как во время праздничного салюта на Воробьёвых горах. Это и был праздник, потому что каждая из этих трехсот пятидесяти лошадей била своими четырьмя копытами по нашим, и Вы уже знаете каким, дорогам. Била причём так, что казалось, скоро разорвёт это днище, как Тузик грелку. Сменял и её.

Был у него и огромный пруссак с женским именем, напоминавший мне сигару размера Черчилль. Благородно и грузно буксовал при выезде из заснеженного московского двора. Фанфарон ещё тот, а привод — задний. Это ведь ему не по родным прусским дорогам скакать. Вот и елозил на копчике по нашему снегу, как пастор Шлаг на лыжах.

Следующий герр-геленваген имел мощный клаксон, как у электрички, и был прозван моим другом табуреткой за неотёсанный экстерьер. Врываясь к нам на дачу, любил попугать соседей, включая сирену за километр до ворот. Местные жители и лягушки (дача у нас на болоте) со страху прыгали врассыпную, а он, раскланиваясь со всеми, приговаривал:

— Да это я на своей табуретке скачу! Здрасьте!

Мы быстрее бежали открывать ворота, пока оголтелый машинист своей электричкой не напугал всю округу. Табуретка постоянно ломалась, и фирменная станция техобслуживания радушно принимала гостя. Сотрудники станции щедро поили его кофе, пока чинилась машина, фальшиво уговаривали не переживать и добросовестно тянули деньги за ремонт. Когда же автоматическая коробка передач, будучи на ремонтной гарантии, сломалась в очередной раз, переживать стала уже станция. Но не долго.

На смену табуретке пришел тучный японец. Кстати, о Японии. Я о ней постепенно и рассказываю. Страна регулярно восходящего и наша соседка…

Японец был всем хорош. Не ломался, не кривлялся. Чистый самурай. Но не резвый, с ленцой. Чуть-чуть. Самую малость. Сменил и его.

Вот сейчас я пишу, вы читаете, он меняет. Наверняка. Либо задумал поменять. А иначе никак. Иначе без радости. Иначе — немножечко нервный.

То же и я. Дай сбежать из любимой страны. Не насовсем, конечно. Боже! Хорошо, что вы не успели подумать не элегантно! На недельку-другую. Раз в год. Лучше два. И не на песочек там, знаете ли, под знойное солнышко. Нет-нет. На песочек, под солнышко — само собой. А именно — походить, побродить, на людей посмотреть. Как живут, чем живут? Подышать их воздухом — и обратно. К милым сердцу нашим проблемам. Причём обязательно обратно. В этом и смысл. Чтоб возвращаться. Потому что Родину любить — это не горячие приветы оттуда посылать! О, как! Этого я и сам от себя не ожидал. Разнервничался, заистерил…

К слову, о цивилизации. Как-то были в Германии, а там чистота — до противного. И на автобане, если из окна передней машины окурок вылетает — не иначе русский мчится. Потому что это — по-нашему! С тех пор я — только в пепельницу, пепельницу — в урну.

Или — ремни безопасности. У нас же на дорогах пристёгиваться не принято, даже зазорно. Только перед постом ГАИ мы себе разрешаем где-нибудь в области кокетливо накинуть ремешок на плечико. Короче, я пристёгиваюсь, мне нравится.

Мне вообще нравится жить по правилам, своего рода инструкциям. Если эти инструкции логичны и целесообразны.

Одни инструкции за меня придумало общество. Причём многие из них — задолго до меня. И я готов представить, насколько они исторически выстраданы. Поэтому я знакомлюсь с ними и с благодарностью принимаю. Или с благодарностью не принимаю. Скажем, если не догоняю. Опять же в силу моей образованности и интуиции. Другие инструкции я придумываю сам. Или подсматриваю у других, т. е. ворую. Потому что вовремя украсть — это не украсть, а унаследовать. Я и наследую, как могу. Одним словом — наследник.

Где мы с женой только не наследили? По Европам разным, даже в Америке и Африке понаоставляли свои следы, а Восток — упустили. И чтобы восполнить пробел, взяли и отправили себя в Японию. Не с бухты-барахты, конечно, а прямо, как барон Мюнхгаузен себя за волосья из болота тащил — т.е. самостоятельно и без лишних выкрутасов.

За годы сознательной жизни начитались про этих низкорослых островитян основательно, пообщались с их видными представителями, как Куросава, Китано, Миссима, Мураками, и другими посредством их же фильмов и книг, попрыскали на себя для убедительности продукцию Ямомото и, просветлённые, отправились на них посмотреть. Чтобы ещё основательнее понять.

Предупреждали, правда, в разные времена различные умники, дескать, чем дольше у них живёшь, тем меньше их понимаешь. А нам долго не надо. Полторы недели, не больше. Для начала. Чтобы не затормозить понимание. Впечатлениями поделиться с однополчанами. Вот и делюсь. Что ж, полетели!

Полетели мы, как водится, самолётом Аэрофлота. Как ни нахваливали нам JAL (Japan Air Lines), как ни расписывали нам все их полётные прелести, не изменили мы родному флоту.

Вы скажете — из экономии. Вот и весь патриотизм. Хорошо, не скажете. Подумаете. И мы ответим. Да, из экономии. И экономклассом. Хотя цену нам любезно предложили одинаковую — что на JAL, что на Аэрофлот. Просто JAL летает по определённым дням, а Аэрофлот ежедневно. И нам было удобно лететь последним.

Последними мы и зарегистрировались на рейс, в связи с чем все места в экономклассе были уже заняты, и нас, от безысходности, усадили на почётные места в первый класс салона самолёта. И мы без паники, а очень даже с пониманием встретили эту метаморфозу.

По-честному, конечно, мы давненько уже не летали так комфортно, первым классом. Потому что я всё время экономлю. Стыдобища какая! Раньше, бывало, надуешь щёки, наденешь малиновый пиджак и — первым классом!

Здесь с тобой меню согласовывают, металлические столовые приборы раскладывают, напитки разные в малюсеньких бутылочках перед тобой выставляют. Занавесочкой тебя, богатенького, от других пассажиров, что попроще, отгораживают. Потому что у них и коробочки-то с питанием — пластиковые, а ты из фаянсового сервиза кормишься. Обслуживание — ресторанное, туалет — всегда свободен. Потому что таких, как ты, бриллиантовых, мало. А их, серебряных, много.

— Что будете пить, господин?

Я от антуража-то и забеспокоился. Разве что Chivas-фифтик для аппетита попробовать?

— Хрустальный бокальчик, пожалуйста. Икорочки красной не желаете?

— Желаю. И рыбку попробую. Смотрю — жена тоже аппетитно трапезничает. Блинчики с икрой. Чудненько! А что это там виднеется? Второй фифтик-Regal? Прекрасно!

Новое блюдо — на новой тарелке. Chivas Regal больше нет? Не беда. Black Label, будьте любезны!

«Почки заячьи верчёные». Black повторить. Шашлык из осетрины. Black тоже закончился. Как интересно! Всех фифтиков по паре. Как в ковчеге у Ноя. Тогда — Red. Орешки? И Red повторить.

«Берегись автомобиля!» показываем? Очень хорошо! «Здравствуй, Люба! Я вернулся». Фифтик Jack Daniel’s. Отлично!

— Сколько лететь?

— Десять часов.

— Сколько летим?

— Два часа.

Невероятно! Даже не заметил.

«- Я кулубнику вырастил своим трудом! А он — рядовой! Жулик. Пусть все слышат — ЭТО МОЯ ДАЧА!

— Числится вашей, но строится на мои деньги…»

Jack Daniel’s повторить.

— Последнюю принесу. Больше не могу. По инструкции не положено!

Ах, какая инструкция! Нецелесообразная. Нелюбезная.

— А что делать? — мямлю.

— Вы можете купить в Duty Free. Red Label. Бутылка — 0,5. Семь долларов. Хотите принесу?

Киваю. Несет. Расплачиваюсь. Жизнь продолжается.

«-…Беломора не было. Преступник купил сигареты „Друг“. Пачка — двадцать копеек, с собачкой на этикетке. И вот я думаю — чего он нервничает?..»

И я вот думаю — чего я нервничаю? Курить охота! Чёрт побери! В Аэрофлоте уже не курят. У них тоже новые инструкции. Явно наследованные. Иду в хвост самолёта. Даю стюарду двадцать долларов. Тот ведет меня в подсобное помещение. Там на полу полусидят-полуспят стюард со стюардессой.

— Курите здесь, в вентиляцию.

Затягиваюсь. Какое блаженство! Что значит — родной флот! ЧЕЛОВЕ-ЕК! С японцами не договорился бы.

— А чего на полу-то? — спрашиваю.

— Второй рейс подряд, без отдыха. Персонала не хватает. Все места заняты, а для нас в самолёте кресел нет.

— Ни хрена себе!

— Ничего — нам не привыкать.

Возвращаюсь на свое место.

«- Здравствуй, Люба! Я вернулся». Той же фразой что и начинался — фильм закончился. Жена стала спать укладываться. На меня косо посмотрела. Вроде того, что — пьянствуешь? А какие слова говорил, какие обещанья давал!

А я — что? Я не виноват. Это они тут фифтики понаставили. Это они меня, матушка, искушали-искушали, но не поддался я. Только дегустирую…

Что-то красная этикеточка не распробовалась. Вот и бутылочка! Очень кстати. Не поддельная ли? Ну-ка, ну-ка… Нет, не поддельная. Три ли года выдержана?.. Нет, не три… Или три?.. Нет, так можно лететь!

— Кстати, куда летим? — спрашиваю жену.

Та презрительно фыркнула и завернулась в одеяло.

— Ладно, пойду у пилота спрошу.

— Не глупи! — встрепенулась жена. — Сам же не любишь глупости.

— Да я пошутил, чтобы тебя растормошить. Мне ведь после дегустации общаться надо. А ты поверила, что я к пилоту пойду. То-то так засуетилась.

— Ты можешь. Ты и за штурвал сядешь.

— Какая восхитительная ложь! Хотя, вообще, я могу. А ты знаешь, что они иногда пьяными летают?

— Чушь! Они медосмотр перед полётом проходят.

— Не чушь! Кикабидзе по телевизору рассказывал. Когда он в Мимино главным лётчиком снимался. Всё Ларису Иванну хотел. Так он с подвыпившими лётчиками на съёмку летел. Он у них ещё спрашивал с недоумением: «Разве так можно?» А они посмеялись: «Водители же за рулём себе иногда позволяют. Так у нас это то же самое. Что машину нетрезвым вести, что самолёт. Без разницы».

— Не верю я ни тебе, ни Кикабидзе. И вообще, надо спать ложиться.

— Как спать? Что же мне с Расторгуевым тогда бутылку допивать? (на экране шёл концерт группы Любэ).

— А обязательно допивать?

— Не обязательно допивать!.. А хоть бы и допивать.

— Ты курить ходил?

— Ходил и ещё пойду.

— Стюардесса приходила, сказала, что, если ты не угомонишься, она пожалуется командиру.

— И они меня снимут с самолёта?

— Они вычеркнут тебя из списка почётных пассажиров Аэрофлота.

— Наговариваешь! Она же сама мне виски принесла.

— Это — другая.

— Вот, морда муравьиная! Не она же меня обслуживает? Ну, а ты?

— Я сказала, чтобы будили меня, только когда тебя будут лишать гражданства.

— Ты заслуженно летишь первым классом! Умничка! Я в восхищении!

— А что я буду с ней церемонии разводить? Пускай хоть маршалу авиации жалуется! Это же понятно: ты их бар опустошил — у неё добыча пропала.

В проходе салона из-за занавески выглянула «муравьиная морда». Как та злобная старушка, выглядывающая из-за портьеры на картине Рембрандта «Даная». Посмотрела на нас, как ядом дыхнула. Взгляд явно свидетельствовал о том, что к лишению меня гражданства она уже приступила.

— Ладно, бузить не будем! Допиваю и спать!

— Сколько выпил-то? — спрашивает жена.

— Девятьсот грамм, — отвечаю.

— Прилетим — будешь никакой!..

«Никаким» меня и снимали с самолёта.

Нет, ногами я шёл сам, но не твердо.

«Шаркающей кавалерийской походкой», как Понтий Пилат перед встречей с Иешуа Га-Ноцри. Здравствуйте, Михаил Афанасьевич!

День первый. Токио

Шаркающей кавалерийской походкой с видеокамерой наперевес меня несло в целеустремленной толпе по длинным коридорам международного токийского аэропорта Нарита. Чуть впереди вприпрыжку бежала моя жена, сознательно делая вид, что невыспавшийся здоровый мужик, норовящий её догнать, не имеет к ней ни малейшего отношения.

Здоровяк по форме, но явно нездоровый по внутреннему состоянию, проштрафившийся, — а точнее, проштофившийся, увалень рьяно схватил два чемодана с ленты транспортера и был тут же остановлен маленьким таможенником в белых перчатках. Мягко зажурчала японская речь, которая абсолютно точно предлагала открыть оба чемодана для досмотра. Здоровяк на удивление оказался понятливым малым: дыхнул перегаром и… моментально предъявил билеты с двумя талонами на багаж. Подошла жена и встала рядом, дескать, два человека и поэтому два чемодана. Маленький японец заулыбался и стал кланяться. Кланялся столь усердно, что чудная парочка, напуганная такой вежливостью, с чемоданами поспешила к автоматическим стеклянным дверям и через мгновение уже вдыхала тёплый осенний воздух мегаполиса Токио.

— Ну, до Токио ещё часа полтора езды, — сказала огромная и очень серьёзная девушка Нина, в которой я безошибочно, на фоне мелкой японской суеты, определил нашу встречающую гренадёршу из Владивостока.

Мы погрузились в автобус с гордым названием limousine bus и плавно покатили вдоль зелёной полосы деревьев. Очень скоро видовые картинки за окном сменились на однообразные промышленные пейзажи, и я стал выстраивать своё первое впечатление от Японии. Впечатление выстраиваться не хотело.

Не было золочёных изогнутых многоярусных крыш храмов и пагод, пузатых фонариков с иероглифами, которые рисовало в Москве моё воображение. Одни утилитарные, хай-тековские (читай, индустриальные) постройки и эстакады. Неправильная какая-то Япония! На одну из эстакад наш автобус и начал заползать.

— Заезжаем на второй уровень транспортной магистрали, — прокомментировала Нина. — А потом поедем по третьему. В Токио — три вертикальных уровня передвижения для автомобилей.

«Три — это лучше, чем два, но хуже, чем четыре,» — как нельзя, кстати вспомнилась мне фраза Буркова из кинофильма «Гараж».

Интересно, что к слову «четыре», которое по-японски звучит «си», сами японцы относятся суеверно и настороженно. Потому что «си», в свою очередь, ещё означает «смерть», а от этого, несмотря на все самурайские кодексы, лучше держаться подальше. Чтобы потом не раскаяться. Предрассудок, конечно, но кнопки четвёртых этажей в лифтах во многих японских зданиях зачастую отсутствуют. За третьим сразу идёт пятый, прямо как у нас в школьных классах после реформы образования. Кто же захочет жить или работать на «смертельном» этаже? (Любопытно, что в столь продвинутой и чуждой всяких суеверий стране, как Америка, кнопки тринадцатого этажа в некоторых лифтах вы также не найдёте.)

А попробуйте подарить японцу футболочку с вышеназванной циферкой, и вы увидите, как он будет растроган до слёз, а то и тюкнет вас по темечку пяточкой с разворота. Они это умеют, у них это запросто. Со школьной скамьи дзюдо и карате пробавляются. Еще кэндо — это когда палками друг друга отлупить совсем не считается зазорным, а даже наоборот, поощряется.

Но просто так японец рукосуйствовать не полезет, для этого его очень сильно обидеть надо. Потому что чем большего мастерства он в своем искусстве достигает, тем смиреннее становится и дисциплинируется. Тот же, который ерепенится и хамит своими изящными пластическими фигурами, вероятнее всего — недоучка. И такого необходимо закидать шапками, по-русски. Самый эффектный наш метод.

Вот такая незатейливая философия и лезет в голову от унылых строений за окном. Ни архитектурного разнообразия, ни тебе исторических традиций, ни покосившегося русского заборчика. Не тот японец пошёл. Не будет он с такой жизнью в смертельной обиде себе живот вспарывать. Жилых коробок впритирку понатыркали и не хотят больше себе харакири устраивать. Бельё, вот, выстиранное на балконах развесили, сушат. Уже — кое-что, уже — жизнь, разнообразие. Где же его ещё сушить? Мы тоже так сушим. Не путать с суши! Но сейчас не об этом.

А это что? Ёлки-палки — производственная гимнастика! Как у нас в советские времена. С третьего яруса эстакады было хорошо видно. На крыше небольшого здания группа японцев в белых рубашках с галстуками усердно занималась гимнастическими упражнениями. Браво! Порадовали.

— Что? Уже приехали? Наш отель? Больно убогий какой-то.

— Нет. Здесь мы пересаживаемся в такси и едем в ваш отель, — ответила Нина.

— То-то я смотрю — это не центр. Я заказывал отель возле императорского дворца. А он — в центре.

— Да, в «Центре-А»! — съязвила жена.

— Да мы сейчас и поедем в центр, — сказала немногословная Нина.

Да, где уж в далёкой, тесной Японии знать о существовании крохотульки московской стройки, но очень амбициозной строительной компании «Центр-A», которая числится моим детищем. Не Panasonic, однако.

«Числится вашей, но строится на мои деньги!» — ну, просто засела в голове на подкорочке рязановская классика.

Кстати, о японской тесноте. В каком-то путеводителе я прочитал, что вся территория Японии по площади равняется одному американскому штату Монтана. Из-за обилия гор и вулканических зон японцы ютятся только на двадцати пяти процентах своей земли, а численность их такая же, как половина населения Северо-Американских Соединённых Штатов. В том же путеводителе предлагалось согнать половину всех американцев на четвертушку этого штата Монтана, чтобы понять, как живётся японцам. И я вам отвечу — не Монтана!

Тем временем нас погрузили в такси, и мы уже ехали по улицам Токио. Таксист-японец — худой очкарик с гордой осанкой, одетый в белоснежно-белую рубашку и чёрную жилетку, управлял тойотой в белоснежно-белых перчатках.

— Так положено. У них у всех — белые перчатки, — ответствовала Нина на мой незаданный вопрос.

Дальше будет, как в «Бриллиантовой руке», подумалось мне:

— Куда он меня везёт, я ведь не сказал адрес?

— А тут дорога одна.

— Почему он свернул?

— А там ремонт!

К вопросу о ремонте на дорогах в Токио. Пока стояли в пробке, да и потом на прогулках по городу, я наблюдал такие картины. Прелесть! Скажем, копается траншея. На работу набрасывается ватага японцев. Один — чумазый работяга, в траншее, как в окопе, лопатой или отбойным молотком ковыряет асфальт, другие — десять, опоясанные крест-накрест, как чапаевцы пулемётной лентой, отражательными элементами, вооружённые такими же отражательными палками, энергично руководят движением. Работа идёт более чем слаженно. Соотношение — один к десяти. И я подумал: какие же у них накладные расходы на дорожные работы подписываются?

У нас на эти деньги можно две траншеи прорыть и ещё бы осталось. Остаток украсть, работу прекратить, траншеи не закапывать, чтоб была возможность просить дополнительные фонды. Или вы думаете, что я говорю что-то придурковатое? Вы всё время живёте в нашей стране или наездом?

— Приятная страна, ничего не скажешь! — проговорила жена, и я стал соображать: о какой стране речь? — Вокруг такая чистота!

— Это да! — протянул я и уставился на приборную панель тойоты, которая была оборудована мобильной связью и навигатором.

— Нина, а по складу какие они, японцы, по характеру? Каждой нации ведь присущи какие-то черты, — обратилась жена к нашей сопровождающей.

— Добродушные, — обернулась с переднего сиденья Нина. — Говорят, вот, азиатская хитрость. Нет, скорее, это китайцам присуще.

— Ну, они открытые по натуре или интроверты?

Какая эрудированная фемина моя жена! Интроверты, иноверцы. «Нам бермудорно на сердце и вермутно на душе!»

— Трудно сказать. С одной стороны, они, конечно, открыты, а с другой стороны, традиции ходить друг к другу в гости нет. Наверное, это идет оттого, что у них квартиры маленькие, комнаты маленькие, то есть, нет понятия собрать у себя дома человек пять-шесть.

— Значит, как в Европе, они встречаются в ресторанах? А как часто?

— Довольно-таки часто. Если ты работаешь в компании, то традиционно каждую пятницу. Отдыхают, расслабляются.

(Я знаю, что подшофе, когда уже галстук набекрень, японцы прощают себе и другим всё, даже домогательства до жены начальника.)

— А у вас уже установились здесь с кем-нибудь тёплые отношения? С какой-нибудь семьёй?

— М-м… У нас с мужем… Пожалуй, нет. Работы много, и потом, мы для японцев всё равно всегда будем гайдзинами. Что-то вроде иностранцев. И они до конца никогда не пустят в свою… касту, что ли.

За разговором не заметили, как приехали. Наш отель? Hotel Grand Palace. Приятно! Прямоугольная башня этажей в двадцать пять со стилобатной частью внизу. Верхушка отеля растворялась в лучах солнца далеко в небесах.

Ещё в Москве я выбрал европеизированный отель, хотя вкусить прелести японской экзотики можно в рёкане (ryokan) — традиционной японской гостинице. Эти «прелести» меня, по всей видимости, и оттолкнули. Заключаются они в следующем.

Спать на татами (соломенные подстилки).

Сидеть почти на коленях (стулья отсутствуют, в наличии только малюсенькие табуретки).

Обувь оставлять за порогом.

Коллективная ванна «о-фуро» с горячей водой (упаси вас Бог в ней намылиться, сразу превратитесь не в козленка, нет, в «бака гайдзина» — глупого иностранца).

Туалет — на корточках (и не спиной к стене, а лицом).

Завтрак — разочарование для тех, кто привык к йогуртам, овсяным кашкам или блинчикам с икрой.

Взвесив наши шансы на выживание в рёкане и посчитав их несоизмеримыми с нашими привычками (к тому же впасть в немилость моей жены — легко, войти обратно в доверие — прямо противоположно), я остановился на Grand Palace, который уже и сверкал своим огромным холлом перед нашими носами.

Пока регистрировались и сдавали валюту, получая взамен местную йену, Нина напутствовала о правилах денежного поведения в сфере обслуживания, из которых следовало: на чай, на кофе и потанцевать — не давать. Ни таксистам, ни официантам, ни носильщикам. Не принято. В счетах у них уже и так all inclusive, т.е. райская жизнь и без вашей невоспитанности.

Соотношение доллара к йене, если не мелочиться, очень простое. Один доллар — сто йен. Разница — в два нуля. Но это, если не мелочиться и пока вы — богатенький Буратино в начале путешествия. Потом, когда вы окончательно промотаетесь (слава Всевышнему Будде или лучезарному Синто, если это произойдет в конце поездки) и пойдёте в одних кальсонах, как генерал Чарнота по набережной Сены (только вы пойдёте по набережной Сумиды), стреляя глазами ближайший McDonald’s для пропитания, то в городском банке вариант обмена будет лучше. Там вы покажете свой изумительный паспорт, всплакнёте, как многострадальный депутат Государственной Думы вечного созыва перед выборами, и к двум нулям вам щедро добавят кое-какую мелочь. Такая вот математика получается. А если вам не нравится, как я излагаю, то, по совету БГ купите себе у Бога copyright на русский язык.

Далее мы в автомате, наподобие пепси-колового, купили телефонную карточку, и жена сделала звонок в Москву, в котором сообщила, что мы добрались до отеля, что у нас здесь тепла 25 градусов и время — половина первого. Дождливо-осенняя заспанная Москва не поняла и спросила:

— Половина первого чего?

— Половина первого дня.

«А в десять часов — подвиг!» — подумал я, как барон Мюнхгаузен, когда тот составлял своё мюнхгаузеновское расписание. Потому что не лишить себя способности мыслить с десяти часов утра после девятисот граммов виски накануне — это и есть подвиг. Простой и гражданский. Но спать уже хотелось безумно. И есть, как всегда после длительного недоедания, тоже хотелось безумно. Но спать — больше.

Мы поднялись на лифте на 20-й этаж, где находился наш номер. В лифте кнопка четвёртого этажа присутствовала. Отель-то ведь европеизированный. Без предрассудков. Носильщик принёс в номер наши чемоданы и поспешно скрылся, предупредив тем самым мою возможную невоспитанность. А ведь я уже был обучен, как обезьянка, и не собирался предлагать ему чаю.

Нина, было, присела за столик, чтобы изложить нашу программу пребывания в Токио.

— Поди прочь! — не сказал я, подкрадываясь к кровати.

Хорошая девушка Нина всё поняла, встала и ушла, сказав на прощанье:

— Ладно, отдыхайте! Документы я все на столе оставляю. Я думаю, разберётесь. Завтра в девять утра внизу в холле отеля будет ждать муж на экскурсию по городу. Счастливо!

Когда мы остались одни, я спросил жену:

— Ну, что? Спать или есть?

— Спать! — уверенно ответила жена.

Последнее, о чём я подумал перед сном, было: какой муж и кого будет ждать? Я сам благородный муж! В голове почему-то проплыло что-то от Конфуция: «Благородный муж в жилище не ищет комфорта». И я уже спал.

Проснулись мы одновременно. Растворили шторы на окне. Ба! Токио уже весь в ночи полыхал огнями.

Который час? Половина девятого и, судя по всему, не утра. У них тоже осенью быстро темнеет. Однако хочется есть!

— Очень хочется есть! — проговорила жена.

— Как думаешь, заказать в номер или прошвырнёмся на Гинзу?

— А что такое Гинза?

— Ну, как у нас Тверская. Район и улица в Токио.

— А это далеко?

— Думаю в трёх-четырёх кварталах отсюда. Сейчас по карте посмотрю.

— А ты не можешь бежать и смотреть в карту?

— Могу. Голыми побежим?

— Я так проголодалась, что и голой побежала бы!

— О, это разговор! Все японцы в обморок попадают. Какая раскованность! Нас покажут по телевиденью, напишут в газетах. «Двое русских, освободившись от комплексов и обезумевших от голода…»

— Быстро одеваемся и бежим, а то я сейчас в обморок упаду от голода!

— Мы оделись и выскочили из отеля. Голод погнал нас на Гинзу. Только он не указал направления. Бежать из отеля можно было налево или направо, соответственно улице.

Вереница желтых машин такси выражала полную готовность к побегу в нужном направлении. Швейцар — молодой японец, услужливо кланялся, предлагая первую в очереди машину.

— Поедем на такси? — с надеждой спросил я жену.

Ты же сказал, это — близко. Давай уж пройдёмся! Заодно осмотримся, — ответила жена и отправилась направо. Как мне показалось, даже не задумываясь.

Швейцар продолжал кланяться. Я помотал ему головой, дескать, такси не нужно. Он всё равно продолжал кланяться. Я огляделся: может, кто ещё вышел из отеля, и он его приветствует таким образом? Нет, мы были одни. Я отвел взгляд от его поклонов и пошёл за женой. Краем глаза увидел, что тот прекратил кланяться. Тогда я остановился и опять на него посмотрел. Швейцар снова начал кланяться. Это так позабавило, что у меня вылетело из головы спросить у него, в какой стороне Гинза.

— Можно подумать, что у тебя биологический азимут на Гинзу, — догнал я жену.

— Это ты к чему?

— Ну, ты так уверенно пошла в эту сторону.

— Да? Пошли в обратную, — легко согласилась жена.

— Давай уж пройдём пару домов и посмотрим. Река и императорский парк у нас должны быть справа по ходу.

— Вообще как-то безлюдно. А не опасно вот так ночью по Токио ходить?

— Все путеводители, как один, надрываются, что безопасней Японии страны нет.

— Ну, раз они такие безобидные — идём смело!

Долго ли коротко мы шли, но смелее некуда. Справа появилась река, а точнее, широкий ров, заполненный водой, за которым в ночи просматривался парк.

— Вон там, за деревьями живет император со своей императорской семьёй, — поумничал я, воинственно захватив власть гида, как сёгун власть императора в древней Японии.

— Значит, мы идём правильно? Справа — твой император. Всё-таки я штурман хоть куда!

— Это точно! Почище компаса. Но мой император — слева! — ответил я, как придворный льстец, слева шедшей от меня жене.

— Когда ты об этом забудешь, я тебе напомню! — самодовольно сказала жена. — Ну, и как этот их император?

— Как, как? Как флаг! Буквально. Символ нации. Как королева в Англии. Сидит сейчас на балконе, чай попивает. Церемонию разводит.

— В Испании вон тоже король, а сам — как пешка. Антиквариат! А этот что-нибудь решает?

— Решает, конечно… Кроссворды. Иероглифы в пустые клеточки вписывает.

— А кто страной управляет? Сенат?

— Парламент. У них, как и у нас, тоже две палаты. Ума. Кто у нас управляет?

— Президент, правительство, олигархи в конце концов.

— У них президента нет, а теневые сёгуны есть.

— А это кто такие? Я это слово слышала. Это кто-то из династии императора.

— Нет. Император — это король, по-нашему, считай, царь, а сёгун — это главный военачальник при нём. Эти сёгуны исторически и отнимали постоянно власть у императора, и правили страной сами. И уже свои династии организовывали. Например, у нас, скажем, Кутузов взял бы да отнял власть у Александра I и полез бы, одноглазый, страной управлять. Или Суворов, сковырнул бы Екатерину II и организовал бы свою династию.

— Да, у нас цари-царицы похитрее были. А у них, значит, императоры исторически в пешках сидят.

— Не то чтобы в пешках. Сидят-то они во дворцах, как мы видим. Точнее, как не видим. Раньше у японцев их почитание было просто фанатичным, а сейчас, похоже, по барабану. Всенародной любви к императору, такой, как у англичан к своей королеве, нет.

— Ну а кто главный от страны? Кто на встречи ездит, договаривается?

— Премьер-министр. Не помню фамилию. Щупленький такой, длинноволосый и седоватый. В молодости был хиппи. Или я уже брежу! Неважно. Но и он не всё решает. Он — своего рода главный парламентёр от страны. У них тут — круговая порука. Бюрократия мощнейшая, но якобы эффективная.

— А эти, теневые?

— Теневые сёгуны? Это — как наши олигархи. Теневые правители официального правительства.

— Мафия, что ли?

— Мафия у них — Якудза. Вот если увидим того, у кого всё тело в сплошной цветной татуировке или отсутствует палец на руке, чаще всего мизинец — точно якудза. У них кто облажался перед кланом, но исправился, сам себе палец отрезает на глазах у сородичей. Обязательный ритуал.

— У нас Ельцин беспалый был.

— Ельцин сначала пальцы себе оттяпал, а уж потом облажался перед обществом.

— Это он заранее побеспокоился. Еще Маури у нас без пальцев.

— Маури — точно, главный мафиозо Финляндии!

— Маури надо позвонить, сказать, а то он в незнании мается.

— Нет, Маури — интеллектуал, чего он только ни знает. Помнишь, как он высчитал, на каком градусе находится Северный Полярный Круг, зная только градус Хельсинки и расстояние до Полярного Круга?

— Это когда ехали на машине по Лапландии?

— Да. И ведь не ошибся ни на градус, математик. Одно слово — инженер!

— А интересно было бы посмотреть на японского мафиози с расписным телом!

— Согласен, интересно! Только сейчас осень, все одеты. Но мы можем договориться. Я нахожу какого-нибудь беспалого, а ты вежливо просишь его раздеться. Мы вместе любуемся. Я тебя страхую.

— Что ж я совсем из ума выжила? Да нас тогда обоих на тряпки разорвут! На этом и закончится наше путешествие. Путешествие по жизни так и прервётся.

— Прервётся, если обидеть. А если галантно так, учтиво поклониться, выказать полное и безграничное уважение, толково объяснить свою просьбу, а затем свое безграничное уважение сменить на ещё более бескрайнее восхищение от увиденного.

— Так в восхищении и останешься навсегда, когда он кузнечиком прыгнет на позвоночник.

— Согласен! Будем потом иероглифами всю жизнь ходить.

— Иероглифами мы будем потом всю жизнь ходить по большой нужде.

— И опять согласен! Да мы и толково объяснить-то не сумеем нашу просьбу. Потом мы кланяться не умеем. У них это целое искусство.

— Искусством мы этим сразу овладеем. С головой — ниже колен.

— Вычёркиваем предложение как неудачное и рискованное для жизни. Можем зайти в ателье татуировки. Легенда такая: ты — корреспондентка, я — твой оператор, снимаем искусство японской татуировки для российского телевидения. Мастер там наверняка уже расписывает какого-нибудь якудзу.

— А где это ателье?

— Найдём.

— Да, не хочу я играть роль какой-то глупой корреспондентки!

— Хорошо, ты будешь играть роль умной журналистки, а я буду твоим балбесом-оператором.

— Зачем мне балбес-оператор?

— Легенда меняется: не играем роли умных-глупых телевизионщиков, идём в общественные бани, находим татуировочника и исподтишка разглядываем. Встречаемся у бассейна!

— Встречаемся на Гинзе! Где эта Гинза? Долго ещё идти?

— Пойду спрошу у полицейского.

Будочка полицейского стояла неподалеку. Рядом с ней мирно прохаживался пожилой страж порядка. Я подошёл, извинился и спросил по-английски: — Где находится Гинза? Полицейский по-английски не говорил, но слово «Гинза» понял и переспросил меня два раза:

— Гинза?

— Гинза, да.

— Гинза?

— Да, Гинза!

— Хай! — коротко выдохнул полицейский и показал рукой направление. Потом согнул руку в кисти, типа того, что затем — направо.

— Аригато! — сказал я и вежливо кивнул ему головой.

Полицейский улыбнулся и тоже учтиво кивнул.

— Я так и думал. Гинза уже недалеко, — это я сказал уже жене.

— А что ты ему ответил в конце?

— Аригато. Спасибо по-японски.

— Ты солидно подготовился к поездке!

На что я изысканно склонил голову и скромно ответил:

— Ты права! Я действительно солидно поднаторел!

Ужин на гинзе

Ещё минут через пять мы вышли на улицу, полностью залитую бешеным электричеством. Нетрудно было догадаться, что это — Гинза.

— Ну, осмотр главной улицы Токио мы начнём с утоления голода! Выбираем ресторан! — бравурно воскликнул я, абсолютно уверенный, что Гинза кишмя кишит ресторанами. — Какую кухню ты сейчас выбираешь?

— Не знаю, — слегка растерялась жена, — Так хочется есть, что, может быть, что-то нам привычное? Не японскую пока.

— Я решил во всей поездке есть только японскую стряпню. И только палочками! — чуть ли не кричал я. — Хорошо, мы сейчас подберём что-нибудь, что устроит и тебя, и меня!

Нам сразу попалось уютное кафе, но, присмотревшись, мы увидели, что народ потчуется только пирожными, пьёт кофе и чай. За стеклом витрины были выставлены очень аппетитные тортики и десерты, но мы хотели существенной еды. В этом кафе её не было.

— Хотя бы пиццу! — пищала жена.

— Согласен на спагетти! — рычал я.

По мановению волшебной палочки в следующей витрине Гинзы были выставлены восковые муляжи разных блюд. Несмотря на облепившие, как мухи, всё и вся вокруг японские иероглифы, мы отчётливо увидели вожделенные варианты пицц, спагетти Болонез и другие разновидности пасты.

Для совсем уж непосвящённых скажу, что пастой везде заграницей называется не привычная нам томатная паста или зубная, а любые макаронные изделия — основа итальянской кухни. Как то: спагетти, равиоли, тортеллини, каннеллони, маккерони (то, что мы называем «макароны»), тагльятелле (широкая лапша), тагльярини (узкая лапша), капеллини (тонкая лапша), федели (очень тонкая вермишель, смотанная клубками), феттуччине (толстая лапша, смотанная клубками — просто объедение!), ригатони, лазанья и просто лапша, как noodles. Особенно люблю — green noodles (зеленую лапшу). Теперь вы понимаете всю мою серьезность умствования. Это не какая-то там кулебяка! Хотя и кулебяка — о-го-го!

Так вот! Когда мы разглядели в аппетитных восковых муляжах на витрине все (или почти все) варианты итальянской кухни…

Нет, я так не могу рассказывать!..

Вы помните, какими мы выбегали из отеля? Какой я нёс бред по дороге, чтобы испугать чувство голода? Как нам попалась милая, но беспощадно-ненужная кондитерская, когда наши желудки были уже сплющены? Как жена пищала о пицце, а я рычал про спагетти? И Будда (если он, конечно, есть) с ней, с этой японской стряпнёй, которую я решил есть во всей этой поездке! Еще успею поскрежетать палочками. Вы помните, как Синто (если он тоже, конечно, есть) услышал наши стенания и представил нашему взору такую умопомрачительную витрину?

Так вот! Когда мы разглядели в аппетитных восковых муляжах на витрине все (или почти все) варианты итальянской кухни (мне даже показалось, что пицца и спагетти Болонез дымились, как настоящие), я совершенно спокойно положил руку на ручку двери ресторана и неторопливо, как киноактер, посмотрел на жену, как бы испрашивая благословения. Я вроде бы даже прищурился, как Клинт Иствуд. Да что Иствуд? Де Ниро рядом бы стоял! Жена благосклонно кивнула головой, дескать, открывай!

Бусидо («Путь воина») учит самурая принимать решение в течение семи вдохов и выдохов. Мне потребовался один вдох-выдох, за время которого меня как прострелило! Что-то тускловато были подсвечены блюда с муляжами! Это на фоне-то залитой электричеством Гинзы?

Я потянул дверь на себя, потом попытался толкнуть. Где вы, Синто? Где господин Будда? Ресторан был закрыт.

— Ну, это уже не смешно! — разъярилась жена и стала дёргать ручку двери ресторана. Мне даже показалось, что она сейчас начнёт бить стекла, как ополоумевшая Маргарита в доме критика Латунского.

В нескольких метрах от нас, привалившись спиной к стене дома, прямо на тротуаре, но на подстилочке, примостился японский бомж. Собственно, бомжа в нём выдавали только несвежее лицо и пожухлый воротничок когда-то белой рубашки. Одет он был в костюм и галстук, и глаза неподвижно смотрели в одну точку. Он не просил милостыню, он… медитировал. Я не притулился с ним рядом.

— Философствуешь, брат? — не спросил я.

— Философствую, брат, — не ответил он.

— Даодэцзин, брат?

— Лао-дзы, брат.

— Ну, не буду мешать!

Бомж был занят и не обратил внимания на удручённую парочку, которая плелась по Гинзе.

— Гусь!.. Ножка!.. Шейка!.. — гнусавил голодный Паниковский.

— Пицца!.. — слышался шёпот на Гинзе.

— Спагетти Болонез!.. — отвечало эхо обрывком фразы.

Не знаю, есть ли смысл говорить, что мы прошли всю Гинзу, и везде была одна и та же картина: либо народ лакомился пирожными и кофе, либо рестораны с восковыми муляжами блюд всех кухонь мира в витринах были закрыты.

В древнем японском трактате Хагакурэ, посвящённом бусидо, напутствуется: в ситуации «или — или» без колебаний выбирай смерть.

— Нет! — заявляем мы со всей ответственностью наших скомканных ощущением голода желудков, — Есть ещё русское Авось!..

Мы вышли на площадь Гинза. Не Красная, конечно, площадь, но, по японским меркам — достаточно большой перекресток. Под площадью располагалась станция метро Гинза, а на поверхности, среди множества современных зданий, которые в ночи кажутся, будто построенными из светящихся рекламных модулей, находилась стеклянная башня-цилиндр, этажей так в двадцать. Башня эта примелькалась на всех видовых картинках Гинзы, но не в том фокус.

Наш фокус, в смысле фокусирования, заключался в том, что, по крайней мере, на десяти этажах этого прозрачного цилиндра люди сидели за столиками и ели.

Трапезничали, кушали, столовались, кусали, грызли, жевали, язвили рыльцем, сосали хоботком, перебивались, шамкали, уписывали, отведывали, пробавлялись, употребляли, перемалывали зубами, заталкивали в рот, хомячили, хавали, хрумкали, лопали, пировали, застольничали, уплетали и чавкали. Чавканье, кстати, в Японии не возбраняется, а только приветствуется. Не могли же все эти люди в «цилиндре» такое вытворять с одними только пирожными.

Мы направились к этой прозрачно-вульгарной вавилонской башне. Швейцар любезно приглашал нас войти в лифт. Подожди, брат, дай освоиться, разобраться! Мы при таком изобилии ещё выбирать будем. На рекламных стендах было всё расписано по этажам и засижено иероглифами. Спасение было в картинках. Не сговариваясь, мы ткнули в картинки блюд пятого этажа и поднялись на лифте.

— Ирассяимасэнэ-э! — пропела нам приветствие девушка- метрдотель.

— Привет! Мы хотим есть. Очень голодные. — выстроил я фразу по-английски.

Девушка провела нас к столику. Мы разместились, и открылся нам изумительный вид на Гинзу. Что ни говорите, а здорово вот так сидеть за столиком, смотреть на сверкающую улицу, снующих туда-сюда людей, несущиеся машины, везущие этих людей, и думать!.. Или не думать совсем. Одинаково клёво! В общем, «инда взопрели озимые…»

Японка принесла меню на английском языке.

— Ну, давай, переводи! Будем выбирать! — жена уже потирала ручки и протирала их осибори, свёрнутой в трубочку влажной горячей салфеткой.

Я раскрыл меню и стал переводить:

— Яблоки и малина в сиропе, жареные бананы во фритюре, пудинг из чего-то… не понимаю, какой-то кекс, карамельный крем…

— Ты не с того начал. Это десертное меню. Ты сверху начинай, — ласково поправила меня жена.

Я дружелюбно посмотрел на неё и очень недружелюбно подозвал официантку. Та, кланяясь в три погибели, моментально приблизилась.

— Мы очень голодные! Мы хотим есть! Возьмите это меню! Принесите другое меню! — мои способности в английском меня одновременно и поражали, и раздражали.

Японка взяла меню, не прекращая кланяться, но было видно, что она ни хрена не понимает, что от неё хотят.

Подошла другая японка — девушка-метрдотель, которая нас встречала, и тоже стала кланяться.

Со стороны было видно, как здоровый детина, видимо глухонемой, потому что изъяснялся сплошными жестами, периодически издавал нечленораздельные звуки, судя по всему, бранился. Две девушки-японки синхронно повторяли его жесты, постоянно кланялись и абсолютно точно ничего не понимали.

Тогда меня осенило! Я обернулся на соседние столики, чтобы показать двум недотёпам: что другие едят, то и нам нужно. Все ели пирожные и с интересом наблюдали за спектаклем пантомимы.

Я и застыл в позе иероглифа.

— Мы здесь не поедим, — сказала жена.

Нужно было просто выдохнуть.

«В пределах одного вдоха нет места иллюзиям, а есть только Путь».

— Дайте мне, пожалуйста, зубочистки! — сказал я на полюбившемся мне английском, хотя с таким же успехом можно было изъясняться по-русски, и показал последнюю мимическую сцену — ковыряние в зубах.

— Зачем тебе зубочистки, ты ведь ничего не ел? — спросила жена.

— «Самурай ковыряет в зубах зубочисткой, даже если он ничего не ел», — ответил я достойной ситуации цитатой.

— Пойдем по другим этажам, самурай! — сказала жена.

И мы пошли по другим этажам, как по рукам. Но везде было всё конгруэнтно.

Когда мы спускались на лифте, меня опять посетило прозрение. Я всё вспомнил! Я, как Штирлиц в подвале у Мюллера, всё вспомнил! Помните ту ситуацию, когда ему было нужно убедительно оправдаться за свои «пальчики» на чемодане с рацией? Он приплёл ещё туда детскую коляску, всё взвесил и позвал за стариком Мюллером сказать, что всё вспомнил?

— Что вспомнил-то? — спросила жена.

— Всё! — ответил я и посмотрел на часы. Время было начало двенадцатого. — Понимаешь, я где-то читал, не помню где, да это уже и не важно, что ночная жизнь в Токио заканчивается в одиннадцать. Поесть в ресторанах можно до девяти, а десерты у них подаются до десяти.

— Но это же ерунда какая-то?

— Это совсем даже не ерунда!

— Что же, если до девяти не успел поесть — до утра голодным ходи?

— Получается, что так. Помнишь в Лондоне? До одиннадцати — и всё! Потом все пабы закрыты. А в супермаркетах? Не помню, в котором часу в спиртных секциях решетки опускаются. Я ещё пива тогда не мог купить! Здесь тоже свои порядки.

— В девять часов? Но это же идиотизм!

— Идиотизм. Но нация должна быть здоровой и с утра работать!

Швейцар уже кланялся, предлагая нам всё же выйти из лифта.

— Да пошёл ты! — сгоряча бросила швейцару жена. — Что же нам делать?

— Работающие сейчас рестораны, я думаю, всё-таки есть. Надо только понять, как их найти.

— Простите, скажите мне, пожалуйста… — обратился я к швейцару, но прервал обращение, потому что дядя был способен только кланяться. Мы вышли из лифта и из стеклянной башни. Возле магазина ювелирных украшений топтался полицейский.

— Пойду разговорю полицейского, если это вообще возможно.

— Извините, скажите мне, пожалуйста. Где есть открытый какой-нибудь ресторан? — обратился я к полицейскому членораздельно как мог, по-английски.

— Рестрон? — переспросил страж с превосходным произношением.

— Йес, рестрон! — обрадовался я его пониманию.

— Йес, рестрон?

Мне всё стало ясно — он один в один повторял моё произношение, а оно — дай Бог каждому средиземноморцу — но я попробовал зайти с другого бока.

— И-ит, — сказал я и показал, как все едят. Чёрт возьми, они же едят палочками! — Фу-уд! — изобразил я пальцами каракатицу, которая хватает воображаемую еду и отправил всё это дело в рот. — Фу-уд! Вкусно! — я стал жевать причмокивая, потом изобразил удовольствие, поглаживая себе живот. Затем я повторил процедуру — Фу-уд!

— Фу-уд. — повторил за мной полицейский и развёл руками.

Может быть, он этим самым давал понять: дескать, не знаю, я тоже люблю вкусно поесть, и моя жена тоже вкусно готовит! Выходили-то мы из ресторана, видимо, довольные едой. А я к нему пристал. Вроде как наелся чужеземец и теперь ломает комедию, каракатиц показывает. А он, может быть, голодный стоит, вахту несёт.

— Простите меня, — сказал я и отошёл.

— Дело — дрянь! Как я ни изгалялся, он не понимает. Какие у нас варианты? Искать Макдоналдс, но это опять искать, а он нам пока не попадался. И это — труба! Или поехать в отель и там поесть? Точно, едем в отель!

Мы поймали такси. У тойоты автоматически открылась задняя дверь для нашего погружения. Я протянул водителю карточку отеля. Тот её долго изучал, кивнул головой и дверь автоматически закрылась. Таксист включил счётчик, появились цифры 660, и мы поехали.

— Шестьсот шестьдесят йен посадка. Пять-шесть долларов, — подсчитал я.

— М-м, — ответила жена.

— Мы едем кушать, — нежно сказал я.

Жена посмотрела на меня, как на идиота, и я мигом уменьшился в росте и натужно стал думать о нашей схожести с теми мужичками из деревни Тугодумово, которые умирали от жажды на плоту, дрейфовавшем по бескрайним водным просторам.

Остановившись на светофоре, таксист перевёл ручку передач в нейтральное положение, установил ручной тормоз и стал отмечать поездку в путевом листе.

— Какой правильный дядя! — прокомментировал я.

— М-м, — согласилась жена.

Каждый раз, останавливаясь на светофоре, таксист входил в нейтралку и ставил машину на ручник. Я что-то бормотал.

— М-м, — неизменно поддерживала разговор жена.

Вскоре мы приехали. Водитель педантично отсчитал сдачу, дверь снова автоматически открылась, и мы уже вбегали в отель.

Вы помните, какими мы выбегали из отеля? Такими же мы и вбегали в отель. Только быстрее. Вбегали так, что чуть было не вышибли едва успевшие открыться перед нами автоматические стеклянные двери. Нисколько не притормозив, мы через весь холл размером с футбольное поле, но свободное от футболистов, бежали в направлении ресторана. Голод и нюх безошибочно определяли направление, ноги и руки исправно крутились, но люстры ресторана прискорбно мрачнели. Дежа вю!

На бегу, сделав почётный круг, мы снова через всё поле припустились к стойке reception. Там нас уже вовсю поджидали судьи международной восточной категории с финишным флажком. Остановившись и жадно дыша, мы, как рабочие собачки, стали просить есть. Судьи подбодрили нас и отправили восвояси.

«Восвояси» работал круглосуточно и находился в двух шагах от отеля. Это был небольшой серийный ресторанчик, по типу McDonald’s, только с японским уклоном.

Наконец-то нам в носы реально «ударили». Ударили все те жизнеутверждающие запахи, обычно источаемые питательными чудесами кулинарного искусства, к которым равнодушно или даже пренебрежительно, а зачастую и просто- таки презрительно относишься, когда животик уже навыкате от изобилия, но которые гипнотически пленяют и притягивают к себе, как сладкоголосые сирены и сладострастная нимфа Калипсо бедолагу Одиссея, растерявшего своих подельников, когда желудок скручен до пределов самообороны и бессильно злобствует. Мы, со своей стороны, теперь очень хорошо понимаем, почему японская нация такая низкорослая. Ответ: издавна от недоедания.

Ах, Гинза, Гинза! И это — витрина японской столицы! Ну, слава Богу, мы ели. После супчика с какими-то морскими прибамбасами к жене стала возвращаться речь, а после хорошей «барабульки» — и даже нормальная речь. Я незамедлительно повысился в росте и принял своё привычное агрегатное состояние:

— Фрайернулся я, конечно!

— Да, уж.

— Надо было в Роппонги ехать.

— А это что?

— Тоже район в Токио. Увеселительный.

— Мне Дзинзы хватило! Давай десерт закажем, — предложила жена и нажала на клавишу, расположенную на салфетнице.

За стойкой мелодично протренькал колокольчик, и к нам направился официант.

Воспитанный человек у меня жена — Гинзу Дзинзей называет и в японской технике разбирается.

Мы поели пирожных, расплатились и, уставшие, но сытые, поплелись в отель.

В номере жена сразу юркнула в постель. Я облачился в кимоно, заботливо приготовленное на кровати рукой горничной. Точнее, это было не кимоно (кимоно — достаточно сложный гарнитур), а юката — лёгкий хлопчатобумажный халат. Итак, я облачился в юкату весёлой расцветки и стал расхаживать по номеру как правильный самурай. В церемониальной одёже, подобающей случаю, с воображаемыми двумя мечами я обмахивал себя картой города Токио, как веером — обязательным атрибутом обмундирования воина, и заглянул в санузел.

— Мать! Ты унитаз видела? — завизжал я с неприличествующими рангу интонациями.

— Да, видела, видела! — донеслось из комнаты. — Я даже разобралась с ним уже. А ты что? Только заметил? — и я услышал, как включился телевизор.

— Ах, какая машина! Прямо трон-Мерседес!

Унитаз был и впрямь навороченный. Сиденье с пультом управления. Я тоже был обязан с ним разобраться. Пришлось «отстегнуть мечи», отбросить «веер» и снять юкату.

На панели управления располагался жидкокристаллический дисплей. Кнопки регулировки температуры воды. Всё в картинках — пляшущих человечках. Ага! Автоматические функции биде. Я включил подогрев сиденья, выставил желаемую температуру и настроил мощность струи воды. В бачке заурчало — стала подогреваться вода. На старт! И я нажал сенсор старта…

Физиономия в таких случаях из сосредоточенной превращается в глуповато-умильную мосю и продолжает таковой оставаться до конца сеанса.

Потом был режим фена, во время которого была возможность подумать о необходимости бумаги. Необходимости такой не было, а вскоре уже и физя приобрела своё обычно-деловитое выражение. Ну, круто, ну!

Душ в ванной тоже имел цифровую регулировку температуры воды. Но если я скажу, что процесс высыхания после душа был какой-то особенный, я совру. Дальше привычного бытового фена и банального полотенца чудеса техники уже не распространялись.

Снова завернувшись в свои самурайские причиндалы, я покинул полюбившуюся мне комнатку.

— Пока ты там наслаждался, тут по телевизору показывали прикольную рекламу, — сказала жена. — Они предупреждают, что надо быть аккуратней с японской едой. В Токио приезжает иностранка, встречается со своей японской подругой. Идут в ресторан. Иностранка наворачивает японские блюда одно за другим. Потом они расстаются, а через некоторое время у иностранки крутит живот, и она бегает в поисках туалета. Если бы ты видел её мимику при этом! Она и приседала, и в судорогах крючилась. Умора! Потом она обращается к прохожим, а те её не понимают. Тогда она бежит к полицейскому, и тот провожает её к туалету.

— Смешно. А как полицейские здесь всё понимают, мы уже видели.

— Ладно, давай спать ложиться! — сказала жена и выключила телевизор. — Когда нам завтра вставать?

— В девять нас будет ждать муж в холле на экскурсию по городу.

— Тогда надо поставить будильник!

— Так у нас же его нет. Позвонить, заказать wake-up на утро, чтобы разбудили?

— Здесь всё есть, — показала жена на панель управления на спинке кровати.

— М-м, нормалёк! Если тюнинг кровати такой же, как у унитаза, представляю, что она вытворяет.

Но возможности кровати были скромнее. Тюнинг был, в смысле радио и будильника. Всё равно — очень современно!

— Слушай, как ты думаешь? — развалился я в кресле. — Допустим, чтобы лучше понять корни японцев, нужно, скажем, прочитать Кодекс самурая. А чтобы нас, русских, лучше понять, что надо прочитать иностранцу?

— Уголовный кодекс. Тогда точно всё поймут, «…открываю на любой странице и не могу, читаю до конца».

Я рассмеялся.

— Юморная ты, всё-таки, тётя! Ты же говорила, что не любишь Высоцкого?

— «…читаю Кодекс уголовный наш…» — в ответ из-под одеяла прохрипела под Высоцкого жена. — Достоевского, Толстого, Пушкина пусть читают. У них всё про нас сказано.

— Весь мир их и читает. Куросава даже здесь на Хоккайдо своего «Идиота» снял… Что ж получается? Альтернатива их Кодексу самурая — наш Уголовный кодекс?

— Что ты так на этих самураях замкнулся? Они же не все самураями были.

— Точно! Я как-то забыл о купцах, пахарях и селянках… «Селянка! Хочешь большой, но чистой любви?»

— «Кто ж её не хочет?»

— «Тогда приходи на сеновал как стемнеет! Придёшь?» О! Может быть, сказки нас характеризуют? Какие мы знаем русские народные сказки?

— Колобок, Гуси-лебеди, Морозко…

— Пузырь, соломинка и лапоть…

— Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Теремок, Про репку…

— Каша из топора, По щучьему веленью… Кстати, о чём там?

— Я недавно её Полинке читала. Про Емелю, который на печи лежал… О мечте лодыря! Что б лежать на печи, а всё само делалось…

— Вот это точно нас характеризует! Наш Илья Муромец тридцать три года на печи лежал, а потом взял меч и такого понатворил!..

— У нас что ни сказка — кто дурак-дураком или бездельник, тот потом все блага получает.

— У нас пропаганда лени и паразитизма издавна, — рассмеялся я.

— Всё! Спать! Завтра нам экскурсовод будет сказки рассказывать, — зевнула жена. — Про японцев.

Я встал с кресла и… покачнулся. Что такое? Пол опять подо мной слегка заходил. Заскрипели стены.

— Слышишь?

— Слышу. Что это такое? — приподнялась с постели жена.

Стены слегка поскрипывали. Ощущение покачивания повторилось.

— Землетрясение! — холодок пробежал у меня по спине.

— О, Господи! — вскочила с кровати жена, — Что же теперь делать?

Мы стояли, как вкопанные, посередине номера отеля на двадцатом этаже и прислушивались. Скрип железобетонных стен и покачивание пола продолжались. Я посмотрел на стаканы на журнальном столике. Они не дребезжали.

— Может, пронесёт, — прошептал я. — Их тут каждый день трясёт. Если б что-нибудь серьёзное ожидалось, предупредили бы, наверное. С их-то развитием техники! Есть же у них служба наблюдения, прогнозирования?

— Тише! — шикнула жена и снова прислушалась.

Катавасия со стенами и полом больше не повторилась. Мы постояли ещё немного застывшими, посмотрели друг на друга и синхронно нырнули в кровать, как пловцы в чашу бассейна после свистка арбитра. На этом день прилёта и первый день нашего пребывания в Японии закончился.

День второй. Немного истории

Утречком мы невозмутимо позавтракали и побежали в холл отеля на встречу со «сказочником». Времени было уже 9 часов. Поскольку это должен был быть муж нашей вчерашней встречающей Нины, девушки в добрых телесах, мне он почему-то представлялся эдаким угрюмым толстяком и почему-то непременно в больших тёмных очках в роговой оправе.

Нас ждал субтильный молодой человек, одетый, как клерк, и без очков.

— Муж? — недоверчиво спросил я.

— Муж Нины, — с улыбкой подтвердил паренёк.

— А почему без очков? — не спросил я.

— А зрение хорошее! — не ответил он.

Мы поздоровались и направились к чёрной тойоте. Гид представил нам водителя-японца в белых перчатках. Тот поклонился и учтиво открыл заднюю дверь салона машины.

— Программа у нас сегодня по Токио большая, машина арендована до шести вечера, — в отличие от своей немногословной жены наш экскурсовод застрочил, как пулемёт. — Начнём мы с Императорского дворца, а пока к нему едем, я расскажу немного об истории Токио…

Поскольку история в пересказе любого гида всегда изобилует множеством дат и цифр, которые не то, что не упомнишь, но зачастую и вообще сомнительны, не говоря уж о перегрузке наших подкорочек, я выдам её вам, читатель, в том простом и доступном виде, в каком понял и запомнил сам.

Итак, когда-то очень давно, примерно, когда у нас на Руси самостоятельно и крайне самодержавно свирепствовал Иван Васильевич Грозный, в Японии не самодержавно рулил некто Муромати. У них по древности все императоры какие-то не самостоятельные были, они только авторитетно церемонили, а властвовали за них сёгуны.

Не думаю, чтобы наши царьки были знакомы друг с дружкой, хотя по времени вполне могли бы и побалакать о том, о сём, выдули бы по чашечке чая, глядишь, наш бы Ваня и научил бы чему ихнего Мурома. Скажем, как правильно и единолично свирепствовать над народом. Ну, не научил! А тот рулил, как мог. Однако, похоже, хреново сёгун его дело поставил, потому что не вырулил.

А народ в Японии хоть и покладистый всегда был, но подверженный переживаниям. И местные князьки (даймё, значит) так распереживались, что просто-таки распоясались и стали друг на друга с кулаками бросаться. Каждый друг на друга своих самураев натравливал, а те под кодексом своим обречённо так, мол, ничего не поделаешь, и лупили себе подобных. За сферы влияния, за территории. Прямо, как у нас банды в нынешних девяностых отчаянно молотились. Так всегда и бывает при попустительстве «ребят сверху».

И тут на сцену всех этих кровавых дел выехал на белом коне «полковник» Токугава, полководец то бишь. Со всеми местечковыми даймё и олигархами разобрался. Кого истребил-зарубил, кого прогнал, всех подмял, страну закрыл. Себя главным сёгуном объявил и на 250 лет себе, своим детям, внукам, правнукам и другим своим потомкам правление и власть в стране обеспечил.

А произошло это ровно в 1600 году, легко запомнить, потому что дата круглая, и в том же году новой столицей Токугава сделал восточное поселение Эдо (будущий Токио), в переводе с японского «вход в гавань», в противовес старой западной столице Киото, где отсиживался император. У нас примерно в то время, только на дюжину лет попозже, династия Романовых сменила династию Рюриковичей и уже раскручивалась самостоятельно. У них же династия Токугавы набирала обороты. Об императоре никто и не поминал, а кто поминал, на рисе и воде в кутузке сидел. Киотская аристократия боялась и презирала непуганую самурайскую братию с востока и не высовывалась. Новая столица тем временем разрасталась и, можно даже сказать, борзела.

И вот когда мы уже у себя Наполеона прогнали, а спустя ещё почти полвека и крепостное право отменили, у них только тогда спихнули доброхоты последнего сёгуна дома Токугавы. Фамильный дом приказал всем отныне долго жить, и японцы отреставрировали Мэйдзи, его следующее императорское величество, отскоблили его от ржавчины, попудрили и переместили из Киото в Эдо, а Эдо переименовали в Токио, что и по сей день, означает «Восточная столица».

А в русском языке забавная игра слогов получается: Киото — Токио. КИО-ТО — ТО-КИО. КИО-ТО-КИО. Всего-то слоги переставили, а вон тебе — 250-летний путь забвения императора! Сёгунам больше власть не давали, им дали по рукам и от их услуг отказались.

В начале XX века Токио чудом уцелел после землетрясения и сильно пообтрепался. Перед Второй мировой войной власть в стране снова захватили милитаристы, считай те же сёгуны, — напали на Китай и на нас. Мы им, как могли, уши надрали, но не избили. Только отобрали Курилы. Они вступили в сговор с Гитлером, но с нами вроде бы как примирились.

В 41-м самураи атаковали американский Пёрл-Харбор, мы видели, как это было, в великолепно снятом одноимённом боевике. Раздразнили спящего зверя. Зверь проснулся и закидал их бомбами. В результате бомбардировок Токио серьёзно пострадал, но не потерялся. Зверю показалось мало, и он скинул атомные бомбы на несчастные Хиросиму и Нагасаки, после чего там долгое время если и шли дожди, то только чёрные, а всё человечество вздрогнуло. Японская военщина капитулировала, а страну призвали к порядку. (К слову сказать, Японии и по сю пору запрещено иметь вооружённые силы, лишь силы самообороны.)

Страна к порядку призвалась с удовольствием, тем более что от самураев своих уже устала, провозгласила себя конституционной монархией, занялась собственным мирным обустройством, двинула свою электронную промышленность и автомобилестроение так, что человечество опять вздрогнуло, но уже от восхищения.

Стране показалось мало, она всемирно покаялась и принесла официальные сожаления братским народам о своей недостойной роли в годы Второй мировой войны, научила своих детишек изготавливать и рассылать голубей мира по белому свету и теперь уже со своей стороны стала призывать народы Земли к миру во всём мире.

Стране и этого показалось недостаточно, и она, в отсутствие собственных природных полезных ископаемых и сырьевых ресурсов, наладила свою перерабатывающую промышленность и торговлю. Запустила свои щупальца в Голливуд, заставила на мёртвых камнях расти деревья. Сотворила множество разных экономических чудес, чем сразу канонизировала себя и автоматически причислилась к лику святых в рамках межконтинентальной экономической религии. Очаровала всех пытливых жителей планеты своей учтивостью и церемониями, а простодырые русские так и вообще воспылали необъяснимой любовью к чужеземным традициям. И теперь разливают кипяток на своих дачах из привычного тульского самовара только по пиалам. Бирюлёвские пролетарии отказываются шастать по дому в растянутых на коленках трико и тельняшках — им уже юкату с драконами подавай. Ребята с Рублёвки и Новой Риги, загубив каждый по паре миниатюрных деревьев, себя бонсайщиками называют. В некоторых школах ввели оригами (складывание различных фигурок из цветной бумаги). Стало модно захаживать в японские съестные заведения и, отказавшись от борща в родных ресторациях, заказывать пресловутые суси и сасими, произнося эти наименования с изысканным рязанским прононсом, как суши и сашими соответственно (хотя обзывать Мицубиси Митсубишей команды пока ещё никто не давал), обильно сдабривать эту незатейливую кулинарию японских бедняков васаби — убойным зелёным хреном так, чтобы сразу после употребления глаза — навыкат и слёзы — брызгами, как от электрода сварочного агрегата, моментально запивать всё это ядрёное соединение полутора литрами сакэ с криком, что этой тёплой японской водкой не напьёшься, потом с удивлением обнаружить на этикетке всего 20% алкоголя, посчитать себя уязвлённым, устроить скандал официантам, потребовать нашу 40-градусную «со слезой», отлакировать, успокоиться и, вспотевши, непременно шустрить, палочками, презрев обыденные нож с вилкой.

Стало модно строить на своих шестисоточных фазендах беседки в стиле пагод и хвастать ими, — у кого больше крыш, у того и достаток, достаток скрывать от фискалов и уже разбивать сады камней на огородах, чтобы с жёнами по выходным медитировать дзэн… Но это у нас.

У них страна угорела от собственных темпов развития и, как следствие, в середине 90-х годов получила по лбу экономическим кризисом. Срочно собрала у себя светлые головы на борьбу с аварийной ситуацией, как вдруг землетрясения снова потрясли феноменальные острова, принеся за собой столько разрушений и жертв, сколько Бен Ладену никогда не освоить по его демонической программе. В довершение всего зловредная секта Аум-Синрикё подпустила газу. Японский премьер весь вышел в отставку, на его место заступил новый (ранее я назвал его хиппи) и пообещал всей стране разрулить положение. (Чубайса бы им нашего кризисным менеджером! Досчитались бы они своих лампочек?)

На момент нашего визита в Японию страна находилась в вялотекущем экономическом кризисе, к которому жители уже попривыкли и не докучали своему правительству нытьём и жалобами. Детишки настойчиво складывали миллионы бумажных журавликов и дарили их всем заморским гостям — гайдзинам, т. е. чужакам, иностранцам, неяпонцам. Пустячок, а нам, гайдзинам, приятно! У японцев традиция: если сложить много таких журавликов, то больной выздоровеет, слепой прозреет, хромой отбросит костыли, задыхающийся вздохнёт и только горбатого могила исправит.

Бонсай

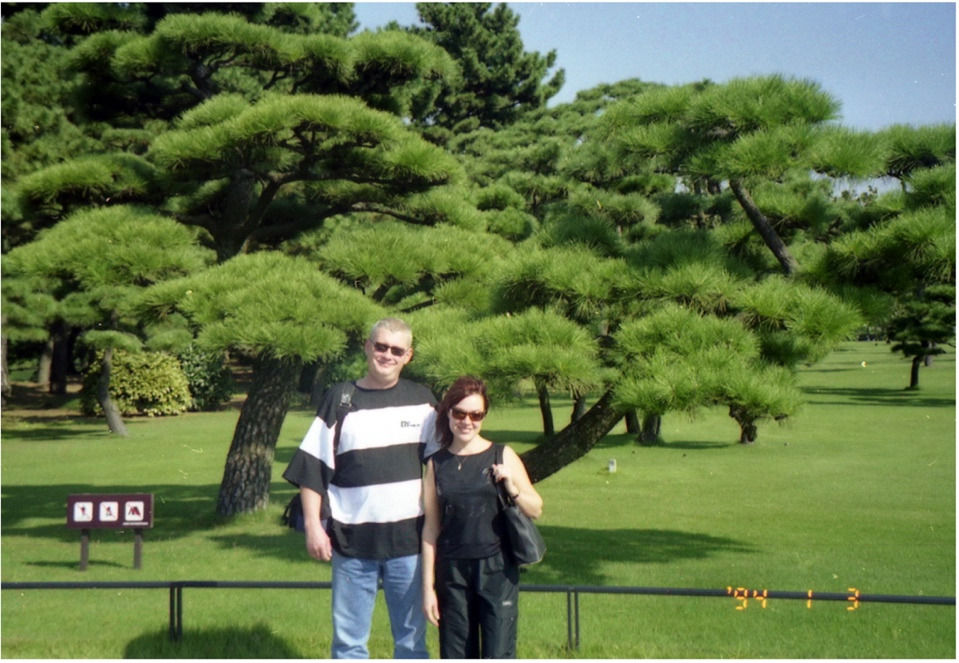

Однако мы уже прохаживались по сосновому саду, разбитому и контролируемому городской префектурой, возле рва Императорского дворца, под карканье полчищ ворон (поговаривают, что это вОроны, с ударением на первом слоге) — бич всех зелёных зон города Токио, которые постоянно кричат, хотя вполне могли бы и помолчать. В сам дворец или хотя бы на территорию его парка проникнуть никакой возможности нет, все довольствуются сосновым садом, и мы довольствовались.

Английское слово garden переводится как сад, огород или парк. Ну, огороды оставим пейзанам, а здесь, перефразируя Горина, скажу — если бы вырос парк, я бы сказал парк, а поскольку вырос сад, я и говорю сад, зачем же мне врать?

На каждую сосенку здесь существует свой специально разработанный порубочный лист, и садовники регулярно, согласно графику производства работ, со стремянки, сверяясь с порубочным листом, отрезают определённые ветви, формируя таким образом уникальную крону дерева.

Все эти операции сродни выращиванию бонсай — древнему искусству японских мастеров по выращиванию миниатюрных деревьев. Если быть совсем уж точным и до надрыва правдивым, то искусство это пришло из Китая, как и много чего в Японии заимствовано у соседей-полудемократов, но не будем обижать японских мастеров, они-то уж точно внесли весомую лепту.

Существует ошибочное мнение, что бонсай — это изначально карликовое дерево. Поспешу сразу развенчать вашу неправду. Хорошо, не вашу, но ведь неправду! Искусство это и заключается в том, чтобы из семечка обычного родительского дерева или растения, будь то клён, сосна, лиственница, берёза, вяз, хоть бы и дуб, миндаль трёхлопастной, лимон, мандарин или рододендрон тупой, сделать его маленькую копию. Путём подрезания, прищипывания, прореживания, стрижки, стягивания проволокой, надрезов и других издевательств и надругательств над растением.

Хотя попробуйте серьёзно произнести слово «надругательство» в присутствии бонсайщиков, и превратитесь в их глазах в букашку ханжескую, таракашку позорную и лишитесь собеседника навсегда. Все эти операции нужно проводить предельно ответственно, регулярно и только с надземной частью дерева, в корни не лезть, они и так ограничены размером плошки. Хотя и это у бонсайщиков спорно! На картинках в японских пособиях хорошо видно, как ножницы орудуют по корням.

Толкование бонсай — это и есть «дерево в плошке». Я уж не говорю о сложностях создания индивидуальной температуры воздуха каждому дереву, оптимальной освещённости, динамике полива для поддержания необходимой влажности и подкормки почвы, а просто отсылаю заинтересовавшихся в подмосковный колхоз «Красная нива», что на Дмитровском шоссе, к известному на всю нашу страну бонсайщику Семёнычу. Это не реклама, Семёныча там всякий знает! Добавлю только, что самое главное в искусстве успешного выращивания бонсай — это не должно быть видно вмешательства руки человека, и человек этот должен проникнуться огромной любовью и уважением к природе, приобщиться к вечным духовным истинам, обладать благожелательностью, деликатностью и последовательностью.

Некоторые миниатюрные деревья живут и 10, и 50, и 100, и 200, и 500 лет и требуют практически ежедневного любовного ухода, так что если вы и добьётесь желаемого успеха в этом искусстве, поменяете образ жизни (бонсай нельзя оставлять без внимания больше чем на неделю, а это — привет всем вашим поездкам, командировкам и прочим отлучкам!) и в лепёшку расшибётесь за друга-бонсай, то когда для вас уже лампочки все погаснут (а ваш «друг» в случае успеха вас же и переживёт) и в вашем доме будет играть музыка, но вы её уже не услышите, ваши потомки уж точно загубят все ваши начинания. Одна радость, что вы этого уже не увидите. Да и ладно, чего там!

Мне же Семёныч порекомендовал забыть про бонсай, купить у него обычные сосенки, воткнуть «под углом» на участке и радоваться. Что мы с женой с успехом и сделали, и радуемся! Что прижились наши сосенки. Это, ведь, тоже — целая катавасия! Мрут же, как бабочки.

Лекцию по этому сосенному вопросу всегда рад прочитать мой друг, известный сосновед, тот, что последовательно меняет машины. Пол-леса перетащил к себе на участок на Новой Риге. А участок, слава Богу — ого-го! Боярский! Каждый год таскает и жалуется: «Мрут, заразы, и всё тут!» И это ему, спалившемуся на соснах, не знать существо дела?

Он — тоже строитель, подрядился как-то одному серьёзному хлопцу-заказчику усадьбу в сосновом бору построить. Ну, сказано — сделано, деньги получил и поехали!

Поехали славненько, а как фундамент заложить, не повредив корневую систему вековых сосен?

Со скрипом, да делать нечего — заказчик дал добро на ликвидацию некоторых деревьев. Оговорили каких. А технику загнать? А коммуникации проложить? Короче говоря, после вторжения строителей сосны стали сохнуть и гибнуть. Неоговорённые уже сосны.

Заказчик позеленел пуще самого сосновейшего бора, ценность которого, как известно, в вечной зелёности, и вызвал моего друга «на собеседование»:

— Что же ты, братец, делаешь? Я и участок-то покупал ради этих вековых сосен! А ты их губишь, лишенец!

Оговорили и это, и каждую последующую загубленную сосну заказчик оценил в 3 тысячи условных, как с чьей-то дурьей головы (при чём только у нас) принято говорить, единиц. Ну, условные-то они фигурально и только для «отмазки» от налоговых органов, а когда из кармана их вынимаешь, они уже реальными становятся и даже дороже!

Сосны всё равно продолжали сохнуть, нарушение какого- то почвенного баланса произошло. Мой друг дёрганый стал на этих соснах, сидел в Ленинской библиотеке над трудами бумагомарак-дендрологов и других -ологов (а что сделаешь?), сосны ночами ему снились, лично над душой работяг- строителей стоял, а тем — до фонарика! Новые побеги подсаживал, подкармливал, укреплял — всё бестолку! Натерпелся! Да что там, остался живой и слава природе, чего уж! Теперь мне лекции читает, опытом делится. Сосны ему уже — дорогие друзья!

О жемчуге

Далее мы поехали в галерею жемчуга Tasaki. Собственно, не поехали даже, а нас туда повезли. По принуждению. Это своего рода обязаловка такая — джентльменский набор посещения Токио гайдзинами. Как в Израиль, скажем, приезжаешь приобщиться к святым местам, а тебя обязательно спровадят на фабрику бриллиантов, где ты добровольно уже опустошишь свою кредитную карточку. Жемчужный трюк из того же рода.

— А зачем нам жемчуг? Нам жемчуг не нужен.

— Но это не обычный жемчуг. Он — искусственно выращенный!

— У-у…

— Но это — уникально! Вам покажут, как его выращивают, всё расскажут!

— М-м…

— И обязательно подарят жемчужину!

— О-о!!!

Так нас заманили… и мы поехали. Оказалось — действительно уникально! Почти как микрохирургия глаза! Ну, не почти, а далеко от почти и тем более от глаза, но хирургия. И уж точно — операция. Операция Ы!

Расскажу по порядку.

Когда-то, очень давно (ах, как мне нравится таким вот образом начинать очередную побасенку, прямо как сказку рассказываю!)…

— Не тяни, друг!

— Короче, Склихасовский!

— А вы помолчите! — это я не вам, читатель!

Так вот, когда-то, очень давно, ещё в период Мэйдзи (у японцев принято всё периодами исчислять, по именам императоров, как, скажем, период Муромати, период Момояма, или, когда об императорах забывали, то по названиям столиц — период Нара, период Камакура, период Эдо (Токугава) … Хотя мы тоже на царей ориентируемся: «Так это ещё со времён Петра Великого!» или: «Это когда Алексей Михайлович правил?» или уж совсем близкое: «Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом»…

Потом исчисление у нас попроще стало — до революции и после.

— Да он над нами издевается!

— А вот дать ему, прямо — таки, коленом под зад! Ик!

А я не могу рассказывать, когда рядом икают!… Никакого уважения к японской культуре!

…Когда-то, очень давно, ещё в период Мэйдзи, а попросту говоря в конце XIX века, т.е. до нашей революции, у самого синего моря жил-был Микимото, сын торговца лапшой, который страсть как любил устрицы.

А в раковине устрицы, как известно, иногда залёживает и жемчужина. Как и почему она там залёживает, тоже известно. Моллюск изнутри покрывает свою раковину перламутром. Ну, покрывает и покрывает, это, в конце концов его моллюскино дело, и не нам с вами с нашими-то рыльцами в его перламутровый ряд. Ему нравится жить в роскошной боярской обстановке. Мы-то ведь тоже обустраиваемся кто как может. Он может вот так. Но когда к нему в опочивальню попадает какая залётная песчинка-соринка, да ещё притащит с собой ткани кусочек от другого моллюска и пристроится под бочок, наш боярин — рад-радёхонек и не скупится для гостьи ни на что. Покрывает её своей мантией и через некоторое время из бездомной скиталицы делает королеву. Потом королева достанется чумазому ныряльщику, но это — уже другая история.

Нас же с вами интересует процесс превращения бомжихи-песчинки в удачливую жемчужину-королеву и цепочка природных случайностей, сопутствующих этому процессу. Микимото на случай полагаться не хотел и всерьёз задумал подчинить своей воле природу.

Двадцать лет ставил опыты, миллионы ракушек и моллюсков истерзал, довёл себя, жену и детей до изнеможения, но своего добился. Наладил поточное производство жемчуга, выторговал себе у родного государства эксклюзивное право на двадцать лет монополии этого производства и сбыта, за каждый год мук и терзаний по году вперёд — на развитие семейного бизнеса, разбогател и стал возить жемчуг тоннами. Магазин Микимото ныне расположен на Гинзе напротив универмага Мицукоси.

Теперь о самой операции Ы. Нет, вы не поняли! Вы не сделали Ы. Вы что-то пробубнили себе под нос, а надо сделать Ы-ы, потому что именно до такой степени необходимо приоткрыть скальпелем и щипцами створки раковины устрицы. Затем аккуратно, тем же скальпелем, сделать надрез полости тельца моллюска и вложить в его детородные органы заранее заготовленные ядрышко и кусочек слизи другого моллюска. Это уже — маленькая хирургия. На современном языке — имплантация. Когда уберёте щипцы, устрица свою варежку захлопнет, её нужно положить в металлическую корзинку-садок и отправить в море на глубину 10—15 метров. И ждать. И если всё сделано ювелирно точно, то через три года можно получить великолепный перл. До этого и додумался мастер Микимото. И доскакался!

На выходе — успешный результат всего сорок процентов: моллюск — живое существо и от многих факторов может свернуть лассо или отторгнуть инородное тело, но при правильной постановке дела в Японии жемчуг гоняют грузовиками. На эти проценты выживания моллюска Микимото обеспечил не только себе безбедное существование.

Параметры, по которым определяют качество жемчуга, — это блеск, цвет, размер, форма и различные повреждения. Чем больше перламутра моллюск нанесёт на ядрышко, тем лучше будет качество блеска, соответственно годичная жемчужина тусклее двухгодичной. Оптимальной считается трёхгодичная, а более не рекомендуется, начнутся отклонения.

Гамма цвета такая: розовый, серебристый, белый, кремовый и молочный. Самый популярный цвет — розовый, его удаётся добывать только два-три процента от общего производства жемчуга, и он признан самым красивым, потому что лучше всего сочетается с цветом кожи человека. Даже у негров! Заведомо спрогнозировать цвет жемчужины невозможно, природа пока не позволяет это сделать.

Максимальный размер жемчужины — девять миллиметров. Дальше идут микроны, и с каждым добавочным микроном стоимость жемчуга, — досадно для покупателя, но очень серьёзно, — возрастает. И уж совсем край — десять миллиметров.

Японские селекционеры могут по пальцам пересчитать богатых людей, кому они эти перлы продали, потому что у моллюска есть биологический предел, дальше которого он не способен шагнуть. И то, это ему необходимо подложить ядрышко в семь миллиметров, и он будет тужиться, чтобы обволокнуть его перламутром на миллиметр-полтора. И если кто-нибудь, когда-нибудь и всё-таки вам будет впаривать жемчужину более десяти миллиметров, знайте — это подделка!

Форма качественного жемчуга должна быть круглая и чем идеальнее, тем лучше. И желательно без повреждений.

Всё это нам наглядно демонстрировал, рассказывал через переводчика и со знанием дела проводил хирургическую операцию вежливый молоденький мальчишка-японец, на голову выше меня ростом. А я по жизни вытянулся в метр девяносто и второй день ходил по Токио, как Гулливер в стране лилипутов. Оказывается, японцы бывают баскетбольного роста.

Настал момент чистого саспенса, когда мальчишка-переросток предложил моей жене выбрать приглянувшуюся ей раковину-жемчужницу и торжественно вскрыть её под объективами папарацци. Это была кульминация шоу!

Жемчужница могла оказаться бесплодной или, напротив, таить в себе бесподобный перл, сделающий нас отныне богатыми и счастливыми. Камеры снимут нас с разных ракурсов, японское телевидение по всем каналам будет неделю крутить и взахлёб рассказывать об уникальном событии с русскими, жемчужная фирма получит сумасшедшую рекламу и увеличит продажи, волна эйфории докатится до России и даже профессор Беляев на НТВ, который иногда всё-таки и привирает про погоду, в своих метеоновостях отметит: — Погода для русских сегодня благоприятная!

— Обманут!

— Подстроено!

— Подтасовано!

— Нет, ракушки все плотно сомкнуты, — я недоверчиво проверил, даже обнюхал!

Жена осторожно приблизилась.

— Не ошибись!

— Будешь богатой, счастливица!

— Брысь!

А вдруг — розовая! Десять миллиметров! Идеально круглая! Суперблеск! Да вдруг не одна!

— Не верю!!! — по-станиславски закричал я. — Совсем!

— Окропить помещение!

Жена указала на одну из жемчужниц. Японец с поклоном протянул нож… Не хватало только ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Вскрываем.

Есть! Что-то блестит!

Но это может блестеть покрытая изнутри перламутром ракушка?

Нет, точно есть!

Да, точно есть! Жемчужина, одна к одному!

Мальчишка-японец аккуратно вытянул её из моллюска, протёр тряпочкой, положил в прозрачный пакетик и протянул жене.