Бесплатный фрагмент - Я унесу четыре части горя…

ЛИРИКА

Морская ведьма

«Ох до чего несносная девица

упёрлась, никого не хочет слушать

Не в рыбака влюбилась

знамо — в принца

И ноги подавай теперь, и душу

И чем её я только не стращала

не из пугливых младшенькая наша.

Всё шастает к дворцовому причалу

«Люблю, — твердит, — и точка.» —

вся в мамашу

А я же той была когда-то няней

с икриночки касатушку растила

Да что там толку от воспоминаний

что было, то давно покрылось илом

Не уберечь Русалочку от горя

как ни крути, а отпустить придётся

Ей, рыбоньке, противно стало море

Нужны ей ноги, принц, душа и солнце

Понятно, из подводного народца

в кого влюбляться? Нешто в осьминога?

Душа-то за страдания даётся

и боли много будет, очень много

Помучится, потом остепенится

Отрезанный язык — за дурь расплата

На утренней заре заколет принца

как матушка её…

как я когда-то.»

…И до сих пор не верит ведьма слухам

И ждёт, и ждёт, бродя по дну морскому —

несчастная безумная старуха

На этот раз всё вышло по-другому

А что же принц? Недолго поскучал он —

Русалочка забылась постепенно

о камни равнодушного причала

разбившись на рассвете белой пеной

По вере

Дома торчат, как порченые зубы

в угрюмом грязно-сером городишке,

мужчины там безжалостны и грубы,

у женщин не рождаются детишки.

Народу из доступных развлечений

милее виды пыток изощрённых…

Не поднимая добрых глаз оленьих

она жила, как белая ворона.

У местного почтенного прелата

за крохи подрабатывала прачкой,

похоронив родителей и брата,

помёрших от неведомой горячки.

Её семья — сверчок за ветхой печкой.

Крылатая душа среди бескрылых

она жалела слабых и увечных.

На пыточную площадь не ходила.

Девицу бы епископ не обидел,

платочек ей совал ещё с порога.

С добром пришёл в сиротскую обитель,

но рьяно отбивалась недотрога:

царапалась, в него швыряла миски,

а после кочергой гнала из дому.

Пытался по-хорошему епископ.

Теперь, конечно, будет по-плохому.

И власть, и голова даны прелату —

состряпал дело ведьмовское прытко.

Не захотела взять за ласки плату —

помрёт в тюрьме, скорей всего под пыткой.

Воздастся всем и каждому по вере…

Никто и не подумал заступиться:

привычно людям врать и лицемерить,

сочувствия не сыщешь и крупицы!

«Вестимо, ведьма,» — страха нагнетая

шептались горожане оживлённо…

Да разве приживётся в чёрной стае

беспомощная белая ворона.

Её щипали добрые соседи,

когда вели к тюремному подвалу.

Всё тщилась доказать: она не ведьма —

и исступлённо крестик целовала.

Пытал он жертву лично, сняв сутану,

но не успел натешиться епископ:

не досмотрела пьяная охрана —

в седьмую ночь загрызли девку крысы…

Немыслимая, равных нет которой,

и прежде не бывало никогда,

великая жара накрыла город.

Во всех колодцах высохла вода.

Скот убегал, и улетали птицы.

Давя друг друга люди мчались вон,

сгорая у невидимой границы,

и каждый был на муки обречён.

…Исчез проклятый город, словно не был,

с ним сгинуло накопленное зло,

и ливнями беременное небо

на землю ранним утром снизошло.

Прощание

Что ж никто не убрал табуретку, верёвку и мыло…

Перегаром воняет. Хлебной корочкой давится мышь.

Доброй ночи. Не вздрагивай так.

Я всего лишь приснилась.

Ты совсем счеловечился. Пьёшь.

По-мужицки храпишь.

Что ж таких неокрепших хранителей нам посылают?

Слишком опыта мало и нектар на губах не обсох.

Может, снится тебе, как лечу я фанерой над раем

Под ухмылку чертей: " Не сберёг подопечную, лох!»

Что трясёшься? Замёрз? Дай-ка я подоткну одеяло.

Стали серыми крылья? Недовольно нахмурился бог?

Перемелется всё. Я же там, на допросе, сказала:

Что сама виновата, а ты — охрененно берёг.

Ну, прощай, недотёпа.

Поди, заждались в преисподней.

Скоро выглянет солнце

из-за тусклых невысохших крыш…

Слышь, не мякни. Прорвёмся.

В суде говорили сегодня —

Отпускают из пекла, когда за грехи отсидишь.

Куйгорож

Куйгорож — по поверьям, если петух проживёт шесть лет, то на седьмом году он сносит яйцо.

Если положить это яйцо подмышку, можно выносить куйгорожа.

Куйгорож постоянно просит работы у хозяина и всё, что поручают ему, исполняет.

Приносит в дом сокровища, деньги. Нужно постоянно занимать его делом,

так как без него он не может оставаться ни минуты

и не даёт хозяину покоя, пока тот не даст ему работы.

Снёс яйцо мне петушок прошлой осенью,

но чуть-чуть не удалось волшебство —

Вышел куйгорож горбатым и косеньким,

да и делать не умел ничего.

Шастал по лесу с утра и до вечера

(нет бы лодырю вскопать огород).

То собаку мне притащит увечную,

то лишайного кота приведёт.

На, хозяюшка, корми да выхаживай.

Будто мало у хозяюшки дел!

Вон ни лука, ни картошки не сажено.

И однажды так он мне надоел…

Не от злобности, скорей — от усталости

бедолагу погнала со двора:

«Принеси мне от мучителя жалости,

от насильника — любви и добра».

Я растить его могла, вроде матери…

Да какое там… Ехидна — не мать!

И пошёл-поковылял мой горбатенький

небывалого по свету искать.

Позабыть бы я хотела, да помнится.

Не осталось ни желаний, ни сил.

Потемнело без убогого в горнице…

Будто кто-то в мире свет погасил.

Собирайся

Собирайся, пора.

Здесь тебе больше нечего делать.

А родным и друзьям непременно приснишься к утру.

Попрощаешься там…

Выбирайся тихонько из тела.

Этот путь позади.

Не дрожи, словно лист на ветру —

наш Судья справедлив,

а ещё — милосерден без края.

Он добрейшей души… человек,

но немножечко строг.

Вот трусиха. Смотри:

я без боли тебя забираю.

Это многое значит.

Ну что, понимаешь намёк?

Как там дальше? Ну как…

это «дальше» конечно же будет.

Любопытная ты. Всё узнаешь.

Сначала на Суд.

На старуху с косой не похожа?

Смешные вы, люди…

Нет пути в никуда,

все дороги куда-то ведут.

Смерти нет, поняла?

Будет просто дорога другая.

Ты шестую прошла

и подходишь к началу седьмой.

Ад и рай — в головах.

А в дороге — ни ада, ни рая.

Вот, когда осознаешь —

вернёшься… пожалуй, домой.

Там встречаются все.

Вместе ждут остальных запоздавших.

И спокойно прядут

бытия непрерывную нить.

Новый путь начинать

в одиночестве было бы страшно.

Я затем и пришла,

чтоб немного тебя проводить.

Бумеранг

Фельдшер снова напился.

А мальчонка-то весь горит.

Хорошо б помолиться,

да не помню слова молитв.

Где же дочка-шалава?

На сиротство зачем родить?

Всё ж дитё, не забава…

«Мам, останься, не уходи!»

Ох, сожжёт до огарка

злой хворобы дурной огонь —

«Жарко, мамочка… жарко…

положи мне на лоб ладонь.»

Привезла, усвистала…

пряник бросила, как щенку…

Всё гулянок ей мало…

Хоть бы ложечку съел медку…

Потерпи, ангелочек.

Поутру повезу к врачу.

Дура… дура ты, дочка…

«Мама… бабушка, пить хочу.»

*

— Я б забрала его в город,

да мой не хочет.

Что ж ты икру-то ложкой?

Сотня за килограмм!

Да — не расписаны! Хватит!..

Привет, сыночек.

— Ты насовсем к нам приехала,

правда, мам!

— Я ненадолго.

Ну снова ты смотришь волком.

Дай поцелую быстренько.

Мне пора…

Порвана в клочья подаренная футболка,

И поросёнку в корыто летит икра.

*

— Слушаю.

— Сыночка, может заедешь к обеду?

Снилось — бегу за тобой, но догнать не могу…

— Некогда, мам, я работаю. Нет, не приеду.

В трубке гудки. Злые складки у сжавшихся губ.

Ей невдомёк, что уже никогда не догонит

мальчика, вдоволь хлебнувшего слёз и тоски…

Детские снимки… Не едет — и ладно. В огонь их!

Бьётся посуда, в помойку летят пирожки.

Год не проведывал… Ноет под левой ключицей.

С жидких кудряшек со стуком летят бигуди…

Каждую ночь ей всё снится и снится, и снится

мальчик, в подол ей вцепившийся:

«Не уходи!»

Медведь

Истекает медью короткий день,

сон-трава ложится, росой пьяна.

Тихо листья падают, чуть задень.

Выплывает огненная луна.

На охоту сыч не спешит лететь,

затаилась в ужасе заболоть.

На Сухом Веретье большой медведь

раздирает с рёвом живую плоть.

Опадает эхом собачий вой

на краю пустеющего села.

Вот ещё один не придёт домой —

и его лесавка на смерть свела.

В позабытом богом лесном углу

храбреца и с факелом не найти.

Трусоват народец да к воплям глух.

Нет безумца — в ночь со двора идти.

Все укрылись в избах, не спят, дрожат —

ставят, ставят свечки под образа…

К ним прибился травник лет пять назад,

с ним девчушка тонкая, как лоза.

Собирал он травы, лечил людей,

от падучей нужные знал слова.

Не убивец, вроде, не лиходей,

но зловещим дымом ползла молва:

«Неспроста он шастает в дальний лес.

С лешаками ищет, поди, родства.

А девчонка вовсе не дочь, а бес —

всё молчит да щурится, как сова.

Понимает, ведьма, язык зверей —

словно агнцев кормит волков с руки.»

И однажды осенью на заре

запалили нехристей мужики:

«Чтоб им, окаянным, дотла сгореть»

…От избы пылающей, весь в огне,

проломив ограду, бежал медведь

да неясыть ухала на спине…

В непролазной чаще построен дом,

там немая девочка ждёт отца…

И смеётся весело ни о чём,

вытирая кровь у него с лица

Лидочка

Мама с папой спят под одеялом.

Лидочка их больше не боится.

Пьяных крепко-накрепко связала,

им глаза проткнула острой спицей.

И с улыбкой светлой, словно солнце,

молотком, орущих, добивала.

Думая, что больше не придётся

ночевать в подъездах и подвалах.

И объедки клянчить христа ради,

не себе, как будто, а собачке.

И перед чужим каким-то дядей

с голой попой ползать на карачках.

Приходил он каждую неделю,

мамочка звала его «клиентом».

Лидочке ужасно надоело

во врача играть и пациентку.

И никто-никто не сможет снова

сделать больно малолетней Лиде.

Девочка психически здорова,

но другого выхода не видит.

Про тюрьму от папы много знает.

Про решётки знает и «парашу».

Но тюрьма нисколько не пугает…

Там тепло и кормят пшённой кашей.

Послеосеннее

Я сегодня уйду. Беспокойная выдалась осень.

Я сегодня уйду. И сюда никогда не вернусь.

Бесконечность легла опрокинутой циферкой восемь…

Но покинет тоска и останется лёгкая грусть.

И закончится день бесконечно унылый и серый.

Ты откроешь глаза и почувствуешь — что-то не то.

Разом грянет зима (у неё вот такие манеры),

торопливо надев белоснежное в блёстках манто.

Ты внезапно поймёшь —

я была просто ношей тяжёлой.

Будто вытащит кто из предсердия ржавый клинок.

Перестанет земля быть такой беззащитной и голой.

За окном пролетит медно-рыжий последний листок.

Это я пролечу, и прощаясь с тобой, и прощая,

Это я пролечу за иную черту бытия.

Будет всё хорошо. Ты забудешь меня, обещаю…

Ты не верь в этот бред.

Я сегодня сама не своя.

Абуми-гути

Абуми-гути (яп.;;) — маленькое пушистое создание, вырастает из небольшой петли, которая служила для крепления стремени у полководцев. Когда человек погибал в битве, стремя могли забыть на поле брани, и тогда появлялся абуми-гути. Старое стремя становилось его ртом, а веревки идущие от седла, превращались в конечности. Считается, что абуми-гути будет в одиночестве ожидать своего господина, который уже никогда не вернется.

Рот у него большой — голоса не дано.

Руки и ноги есть — да не дано ползти.

Сколько веков прошло? Счёт потерял давно.

Целую вечность ждёт, ждёт абуми-гути.

Путлищем в землю врос. В мох превратился мех.

Плачет нелепый зверь, глупо раззявив рот.

Ведомо — в мир живых мёртвым дороги нет.

Ждёт абуми-гути. Целую вечность ждёт.

Рот у него большой. Сердца не дали, но

Преданней существо можно ли где найти?

Воина прах истлел в чёрной земле давно.

Целую вечность ждёт, ждёт абуми-гути.

Ведомо — в мир живых мёртвому нет пути…

Он прорастёт травой сквозь абуми-гути.

Песня Катерины

…Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: «Гляди, брат Копрян: когда волею Божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою…» Страшно вонзила в него очи Катерина. «А! — вскрикнула она, — это он! это отец!» — и кинулась на него с ножом. Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся — и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою…

Н. В. Гоголь, Страшная месть

Пропитался кровью степной бурьян.

Сокол ясный, очи свои открой!

Ты не ври мне, дядько, что муж мой пьян

и, устав, уснул на земле сырой.

Я — убийца, дядько. Его жена!

Коли нет ума, так не взять взаймы.

Пожалела тятеньку-колдуна —

отворила двери его тюрьмы…

Не ворчи, что надо хоть ночь поспать.

Пуще лютой смерти боюсь я сна.

Там душой пропащей владеет тать

и желает телом владеть сполна.

Косы — змеи, а тело моё — скудель.

Смейся, нянька, это же так смешно —

я качаю лёгкую колыбель,

да не живо дитятко там давно.

Слава богу, он и меня убил.

Разве дочек в жёны берут отцы?

…Тянут руки чёрные из могил

за великим грешником мертвецы.

Вдова

«Любить Веру? Это все равно, что любить свою руку или ногу».

(И. Бунин о жене)

Полгода со смерти мужа. Спокойна Вера.

Лишь изредка снится тревожащий шум прибоя

и розовый запах проклятого «Бельведера».

Ах как же хотелось порой отравить обоих…

Ухмылки соседей, сверлящие спину взгляды:

«Любовница в доме. Да как же она так может?

Помощница? Полноте. Людям-то врать не надо.

Глаза-то имеем. Какое распутство, боже!»

Как выдержать годы такой изощрённой пытки?

Любви ли, терпения, силы хватило выжить?

Их шёпот и стоны под ветер и скрип калитки…

Но было и счастье, впрочем. Потом. В Париже.

И Ян, умирая, не вспомнил свою Галину.

Она растворилась во времени. Стала тенью…

Старуха встаёт и кряхтит, потирая спину.

Клубничный сезон. Не пора ли варить варенье?

Рыбак

Пахнет мятой и смородиной,

солнце клонится за ель.

Немудрёную мелодию

вдалеке поёт свирель.

В ряску прячутся мохнатую

рыбки шустрые хитро.

Что ж, наживка небогатая —

вера, совесть и добро.

Лешака от смеха скорчило,

да глумится водяной:

«В мутной речке душ непорченых

не осталось ни одной.

Злом разъеденных, как щёлочью,

их от света я храню.»

…Только Свет находит щёлочку

и проходит сквозь броню.

А рыбак, не слыша нечисти,

пьёт смородинный настой.

В реку судеб человеческих

ночь спустилась на постой.

Ждать Ловцу, закинув удочку,

не минуты, не года…

Но звучит господня дудочка —

очищается вода.

Дед

…Лошадь белая в поле тёмном…

Н. Рубцов

Бабка наша, тому три года,

угодила под самосвал.

Месяц дед пролежал колодой.

Оклемался, но сильно сдал.

Вовсе не был он нами брошен.

Звали в город — не захотел.

Плакал и вспоминал про лошадь,

что белее была, чем мел.

Мол, на лошади и подъехал

к лучшей девке на всё село.

И не ждал он тогда успеха.

Всё твердил потом: «Повезло!»

И певуньей была Наталья,

и отменно варила щи

(слёзы медленно пропадали

в лабиринте его морщин)

Не синицу словил, а счастье —

поднебесного журавля…

Не наездишься к деду часто.

За семь вёрст хлебать киселя.

Если надо — соседи рядом,

не зверьё, поди, доглядят.

Много ль там одному-то надо.

И хозяйство своё, и сад.

Денег слали немало тоже,

не сказать, чтоб на хлеб да квас.

Дед недолго потом и прожил.

Схоронили его без нас.

…Ни раскаяния, ни боли.

Только снится из года в год:

Лошадь белую тёмным полем

Старичок в поводу ведёт.

Дом на окраине

Дом на окраине. Окон разбитых оскал.

Старые ходики глухо пробили двенадцать.

Дряхлый безумный бобыль тяжело умирал,

Словно и смерть не хотела к нему прикасаться.

Руки иссохшие, ногти желты и длинны,

Губы искусаны, в корке запёкшейся крови.

Из ниоткуда, из бледного света луны

Тень серебристая встала в его изголовье:

Было ли… Встреча последняя. Яблочный Спас.

Праздничный пояс дарёный на талии тонкой.

Пряники с мёдом, на травах настоянный квас…

— Мы же поженимся? К Вербному жду я ребёнка.

(В жёны безродную взять против воли отца?

Ладная девка, да скарба — ухват и опорки.

Батя просватал мне дочку Матвея — купца.

Свадьбу сыграть сговорились на Красную горку).

— Что же молчишь ты? Не люба? Полгода мне лгал?

(Девка бедовая. Будет скандал, не иначе.

В лоб топором да в Кутижму. И вся недолга́.

Сроду никто не найдёт, а найдёт — не заплачет).

…Дом на окраине. Тихо, темно и мертво.

Загодя гроб припасён, да неладно обструган.

Тень серебристая. Шёпот: «Прощаю его»…

Помнят ли прошлое души девятого круга?

Королева, танцуй

Королева, не плачь, танцуя

на потеху толпе порочной!

«Мы — и бог, и закон!» — ликует

чернь, восставшая этой ночью.

Не дрожи на ветру нагая,

вспоминая, как все зверели,

Как забили, смеясь, ногами

дочку, спавшую в колыбели.

Поцелуи дари убийцам,

торопливо меняй партнёров,

отирая платочком лица, —

всё закончится очень скоро.

Отдавайся блудливой стае —

душегубам, ворам и прочим, —

В онемевшей руке сжимая

заражённый чумой платочек.

В страстном танце кружись босая.

Надо всех до утра пометить!

Ночь возмездия истекает.

Всё закончится на рассвете.

Пусть хохочет клошар беззубый,

с детской шейки сорвавший крестик.

Нынче имя твоё — Гекуба.

Мать безумия в танце мести.

Три утра

Старичок просыпается затемно, в три утра.

Неприкаянным призраком, маясь, по дому бродит,

дверцей шкафа скрипит, открывает на кухне кран.

И чего-то бурчит непрерывно. Молитвы, вроде.

То уронит тарелку. То выглянет на балкон.

Будто знает и ждёт.

Молодым неприятна старость.

Хуже редьки да хрена родным опостылел он.

Утешают себя, что недолго терпеть осталось…

Заалел горизонт, обрамляя земную твердь.

И неведомо правнучке спящей и внучке с мужем —

На заре по домам милосердная ходит смерть,

забирая себе стариков, никому не нужных.

Бабушка вяжет

Бабушка вяжет. Мелькают спицы.

В комнате вечер и мы вдвоём.

Может быть, правда, а может, снится —

третий под ёлкою суетится —

прячет подарки зелёный гном.

Бабушка вяжет. Почти вслепую.

Шторы задёрнуты. Полумрак.

Что там, под ёлкой, узнать хочу я.

Гном на ресницы мне тихо дует:

«Ну-ка скорей засыпай. Вот так.»

Бабушка вяжет. Мелькают спицы.

Звёзды затеплились за окном.

Сон пахнет яблоком и корицей.

В мягкой, как облако, рукавице

дремлет довольный уставший гном.

Серый волчок добродушен, ласков

(вовсе не хочет хватать за бок) —

я запрягаю его в салазки…

Бабушка вяжет мне веру в сказку.

И бесконечен её клубок.

Бабушка вяжет…

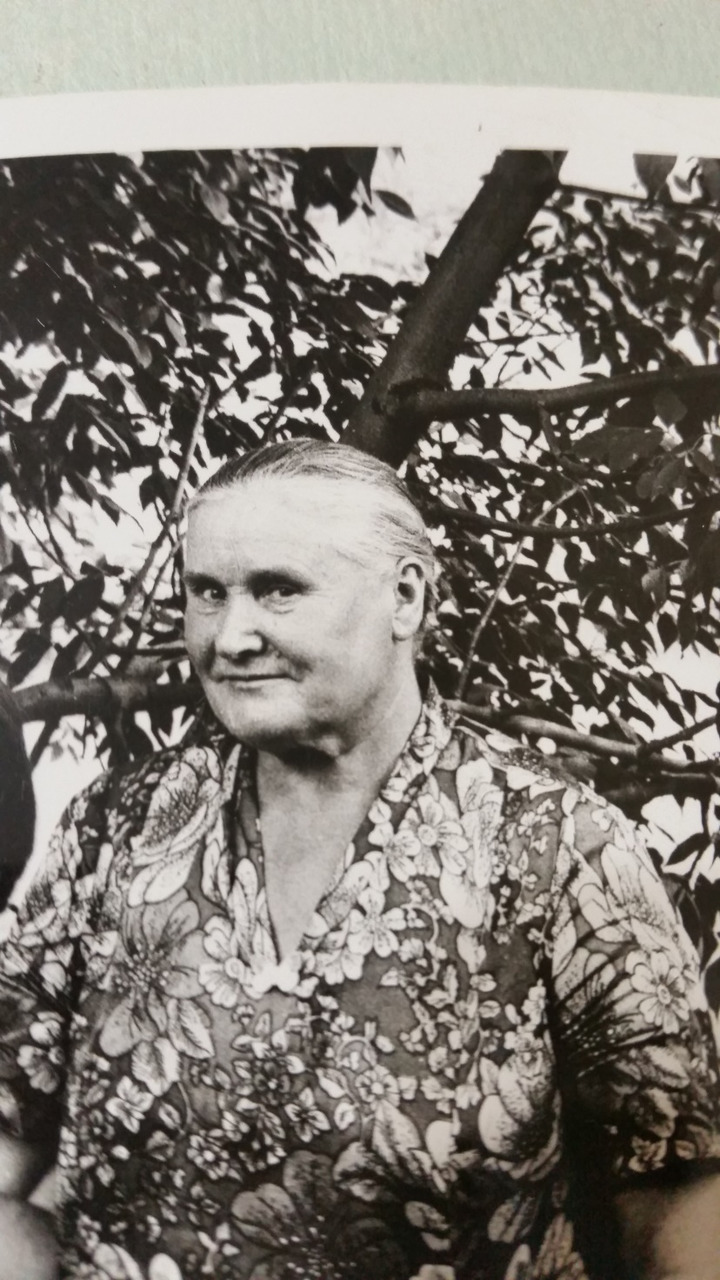

Папе

Звала, искала, исходилась криком,

ждала: «Не плачь. Всё будет хорошо.»

За много лет я так и не привыкла

к тому, что ты безвременно ушёл.

Моя судьба — то штопка, то заплатка.

То камни, то овраги на пути.

А знаешь, в общем, жизнь сложилось гладко.

И швов не видно. Всё срослось… почти.

Старею не от времени — от стрессов.

До станции «финита ля» билет.

Никто не скажет: «Ты не плачь, принцесса.

Всё будет хорошо. А смерти нет.»

Но я приму без сожалений старость.

Без разочарований и обид.

Не одинок в тумане моря парус,

пока дорожка лунная блестит.

Ты не подумай, что жила уныло.

И счастье было, что ни говори.

…А на рябину у твоей могилы

зимой летят красавцы снегири…

Дело номер

Куда попал я? Темень. Грязный снег.

Следы каких-то тварей. Тихо. Страшно…

В глазах туман, а тела словно нет.

Обрывками всплывает день вчерашний:

Я помню, как пытали должника.

Как верещал сынок его ушастый.

(мальца всего лишь стукнули слегка,

а он, задохлик, взял и склеил ласты.)

Я помню, как, хлебнув для куража,

По мокрой трассе от ментов летели.

И кореш мой Виталя пьяно ржал:

Мол, мы с тобой — коллекторы, земеля.

Я помню вставший дыбом автобан.

Горящее нутро автомобиля…

Мы выбрались! Мы выжили, братан!

Мы есть!

Но возражает эхо: были…

Я чувствую — куда-то волокут,

И слышу чей-то голос: «Сдох подонок.»

Не надо! Я живой!…

Последний суд.

Свидетель — лопоухий пацанёнок.

Панночка

Помнишь, тату, пару лет назад

из дому сбежала с гайдуками?

Нянюшку потом за недогляд

насмерть запороли канчуками.

Изгибалась, бедная, дугой.

Заходилась то в мольбе, то в крике.

Я смеялась, топая ногой

в кожаном высоком черевике.

Ты меня любил да баловал.

Так, поди, не холят и царицу.

Сроду за проступки не ругал.

Не давал и слёзыньке пролиться.

Ох несладок был удел того,

кто ко мне попасть сумел в немилость.

Дворня недовольства моего

пуще гнева божьего страшилась.

Говорили (верить не хотел) —

с нечистью давно спозналась доня.

Очи красным светят в темноте,

смертоносный клюв, крыла вороньи.

Не помогут ладан да елей —

не спасти от кары святотатца.

Вечно на голубоньке твоей

будет сатана верхом кататься.

Страшно, тату, страшно! Близок ад.

Бесы тащат огненную сбрую.

Черви ясны оченьки едят.

…и Хома читает отходную.

Тайфун

Мачты кренились, рвались паруса и ликтросы —

Стойко со штормом боролась торговая шхуна.

За борт швырнуло волной молодого матроса

И унесло, будто щепку, свирепым тайфуном.

Мигом утихла стихия. Спокойно под килем.

Блики играют на глянцевых спинах дельфинов.

Это ль не чудо? — одною душой откупились,

Словно её и желали морские глубины.

Вряд ли команда такую потерю оплачет —

Много по докам найдётся рабочих наёмных.

Парень обычный. Отнюдь не любимчик удачи.

Нет ни родных, ни жены, ни детишек, ни дома.

Мысль промелькнула: «Да чем же фортуне капризной

Не угодил? Рыбьим кормом останусь на дне я.

Не отыскав ничего в этой чёртовой жизни,

Жаль погибать раньше срока, но Богу виднее.»

Таял под солнцем кильватерный след за кормою…

Вдоволь натешившись, жертву бессильную ветер

бросил к утру умирать в колыбели прибоя.

Там бедолагу нашли рыбаки на рассвете…

Женщина — света полна — ожидает ребёнка.

Муж — не надышится. Холит её, и лелеет.

На берегу он латает рыбацкую джонку

и улыбается, думая: «Богу виднее»

Головастики

Торопливо

чай допивала из синей любимой кружки —

«Лен, а кашу!» —

только куда там — и след мой давно простыл.

Я не знала,

что головастики — будущие лягушки,

Мне казалось —

это такие невыросшие киты.

Просто места

в нашей речушке китятам, конечно, мало.

Им бы море.

Или хотя бы огромный проточный пруд.

Крошки хлеба

и яблок зелёных дольки я им кидала.

Всё мечтала —

к августу ближе конечно же подрастут.

Отмывала

от сарафанчика бабушка пятна тины.

Улыбалась.

Капли отсчитывал мерно на кухне кран.

Снилось — мчусь я

до океана на синих китовых спинах…

Жизнь проходит…

Так никогда и не видела океан.

Скулящее

В телевизор уткнувшись невидящим взглядом пустым

(врут синоптики, врут, потепления ждать бесполезно),

мы лежим на диванах, трясёмся, жиреем и спим…

На пустынные улицы всякая нечисть полезла —

мы взрастили её, до отвала кормя пустотой,

на потеху толпе заменяя людское свинячим.

А теперь, оказавшись ненужным ничем, за чертой,

разошлись по углам, жрём, трясёмся,

жиреем и плачем,

да лелеем надежду — прискачет Добрыня с мечом,

махом зло победит (ну ему вообще без напряга)

и утешит скорбящих, и слабым подставит плечо,

сладких плюшек раздаст, и наступит всеобщее благо.

Ждём спасителя, ждём,

заперевшись на сотню замков.

И не трогайте нас, не кантуйте, оставьте в покое.

Неужели для битвы других не найдётся лохов?

…Вряд ли в нас, извините,

осталось хоть что-то мужское.

Расстаться

В разлуке три четверти горя берет себе остающийся, уходящий же уносит всего одну четверть.

(Леонид Соловьев Повести о Ходже Насреддине)

Муж и жена — одна сатана (русская поговорка)

Ты видишь сам, что толку ни хрена — из нас не получилась сатана

(та самая, из русских поговорок).

Не стала шеей, ты не стал плечом, и быт, поверь, тут вовсе ни при чём,

судёнышко само утонет скоро.

Сомнений нет — во многом неправа, твои проблемы были трын-трава,

и села не в свои, похоже, сани.

Ты ангел и герой — о чём вопрос, один тащил семейный тяжкий воз…

Сойду сама, кобыле легче станет.

Не причинив особого вреда, страсть унеслась почти что без следа,

подобная ветрянке или кори.

Отрезанные руки не болят. Не беспокойся, ты начнёшь с нуля.

…Я унесу четыре части горя.

Цвета́

Небо жёлто-голубое, жвачки розовый пузырь.

Для «пристенка» детворою облюбованный пустырь.

И пронзающее счастье до мизинчиков. Насквозь…

Озорным щенком ушастым лихо детство пронеслось.

Увлечений вереница. Ревность, страсти — все дела.

Амарантовой зарницей юность в прошлое ушла.

Бесшабашны, безрассудны — не про нас… Года идут.

Фиолетовые будни — взрослой жизни атрибут.

А в конце — как по лбу обух.

Да кидает в пот и дрожь —

жил, как будто бы на пробу. Но назад не проживёшь,

как-нибудь совсем иначе, чтоб не тление — огонь!

…Мокрым носом по щенячьи

детство тычется в ладонь

Диалог

— Эта битва последняя долго бы длилась едва ли.

Изнемогший от ран, в пропитавшемся кровью хитоне,

Светлый лихо сражался, но люди в грехах измельчали.

Всё-то войско его поместиться могло на ладони.

Бесконечная тёмная рать — мертвечина живая

(Все приспешники ада с печатью порока на лицах)

Шла, оставшийся свет с безнадёжной планеты стирая.

Хохотала зазывно на звере багряном блудница.

— Отчего же ты мрачен, Владыка? Победа за нами!

Всюду царствует зло, равновесие в мире нарушив.

Смерть по горло сыта — эпидемии, войны, цунами.

— Стала муторной вечность.

И очень невкусными души!

Быстро к вони и тьме приспособилось племя людское.

И рогатому богу поют величальные песни…

Тела Светлого Всадника мы не нашли после боя.

Где-то горстка несдавшихся верит —

Спаситель воскреснет.

Проснуться

Она скользит над сверкающим океаном,

Ей так волшебно, смешно и немножко странно.

Морские звёзды лучами качают плавно,

Киты смеются, пуская свои фонтаны.

Она бежит и хохочет — легка дорога.

Взлетает ввысь над планетами и мирами.

Любима всеми, крылата и легконога.

Но скоро утро,

пора возвращаться к маме…

Проснувшись рано (ей вовсе не надо в школу,

но как сирена орёт полоумный кочет)

всё терпит стойко — таблетки, массаж, уколы,

сквозь боль и слёзы. До благословенной ночи.

Больное тело навечно срослось с матрацем.

Мух налетело — как будто бы кто науськал.

Она б хотела уснуть и не просыпаться,

Но маму жалко.

И рыжую кошку Люську.

На хуторке

На хуторке (дворов десятка два)

жгли ведьмочку. Спокойно, деловито.

Вершили казнь отец Устин со свитой

да Прохор Титыч — местный голова.

Девчушка лет примерно десяти

с копной кудряшек огненного цвета.

Глазищи — травостой в начале лета,

а смотрит так, что господи прости.

Всей одежонки — лапти да рядно.

Намедни вышла к хутору из леса.

Решили сразу — меченая бесом.

Вон, на щеке родимое пятно.

Устав кричать, обмякла у столба.

(Всех сердобольных убедили быстро)

Дрова взялись. Солома мечет искры.

«Что, сатана, бессильна ворожба?»

От малой искры (ведьмина рука!)

вмиг полыхнули баньки да сараи.

Гудел огонь, довольно пожирая

избушки да подворья хуторка…

Осела наземь серая зола.

Над пепелищем ночь вздыхала тяжко.

На небо рыжекудрая бродяжка

по лунному лучу печально шла.

Февральское эховое

Узнаю тебя, жизнь. Принимаю…

Скорей бы весна.

А. А. Блоку, небось, отопление не выключали —

и тепло, и светло, и Прекрасная Дама — жена

тихо рядом шуршит, предлагая то кофе, то чаю.

У меня — только снег пастернаковской болью метёт.

Всё, конечно, бело. И с чернилами тоже проблемы.

На poezia.net оценили мой стих в «низачот».

Затупилось стило, и пишу на банальные темы.

С личной жизнью беда. Только это не странно ничуть.

Ну какой же мужик (адекватный) потерпит такое:

не «фантастиш» и «даааа»,

не в прозрачном бюстгальтере грудь,

не лагман и шашлык, а стихи. Даже камень завоет.

…Я уеду в Ацтлан, там лиловое солнце горит.

Буду жить не тужить, в томной неге деньки коротая.

А тебе передам с проводницей смешного бубри.

Он не очень умён. Но потешно ворчит и чихает.

А, когда подрастёт, он не станет чудовищем, нет.

Будет ласков и мил, в холода лучше печки согреет…

Вроде, дали тепло.

Завернусь-ка в потрёпанный плед —

буду думать стихи, прижимаясь плечом к батарее.

Кошкин мир

Дома-улитки в небо выставили рожки

Дождь убежал, дворы умыв, и вечер тих.

Бескрайний мир принадлежит, конечно, кошкам.

И всё, что в мире — исключительно для них.

Когда Сехмет золотоглазая зевает,

по небу солнечный клубок катать устав —

приходит Бастет — королева звёздной стаи,

держа вселенную на кончике хвоста.

И оглашается простор кошачьим пеньем.

По спящим улицам крадётся благодать.

Весь этот мир для кошек создан, вне сомнений.

И люди тоже (чтоб за ушками чесать)

Знахарь

Слышал — любые болезни врачуешь.

Вылечи, травник, от вечного страха.

Вылечи, золотом чистым плачу я.

Дай мне лекарство от памяти, знахарь!

Мне бы уснуть ненадолго. Забыться.

Чудится — бесы и слева, и справа.

«Братоубийца и детоубийца,

скоро, — шипят, — будешь нашей забавой»

Мнится геенна и чёртовы рожи.

Псины зловонные веки мне лижут.

Денно и нощно всё тело корёжит.

Каяться? Не в чем! Лечи, чернокнижник!

Я убивал для богатства и славы.

Злей росомахи, безжалостней кобры.

Прозван народом Ваалом Кровавым.

Разве у власти удержится добрый?

Не бормочи тут про божию милость.

Сотни святошей сгноил я в темницах.

Сделай, чтоб сердце от страха не билось.

Зелья волшебного дай мне напиться.

— Вряд ли поможет всё золото царства.

Злом не пугайте, добра не сулите.

Разве покойнику нужно лекарство?

Вы от рожденья мертвы, повелитель.

Коала спит и сопит

Когда последний звук затихнет под луной,

Остынет всё вокруг, что жило и горело,

А мойры оборвут все нити до одной.

Ловец пугливых душ своё закончит дело,

А души обретут забвенье и покой —

Создатель отдохнёт от суеты сует,

Печально осознав — не избежал ошибок.

И день другой начнёт, сказав: «Да будет свет!»

Тритонов сотворит и серебристых рыбок,

И чаек, и котов, и соек-непосед.

Свершится снова мир. Появятся опять

Опоссум и тапир, и скользкая минога.

Почти, как прежде всё, как будто время вспять

И человек… Но он, возможно, снился богу.

Такой ужасный сон не стоит повторять.

Про любовь

Мечты о любви — это дело скучающих дур.

Любовь убивает. Нагрянет — и песенка спета.

Не в радостный час хитроглазый жестокий Амур.

Всадил из двустволки

в сердца нам две пули дуплетом.

Любовь — это сказочка для романтичных детей.

Года за плечами. Не склеятся две половинки.

Не бабочки — мухи порхают в моём животе.

Любовь — это нервы. И ревность. И небо с овчинку.

И нет упоения. Есть безнадёжность и страх —

Что всё разобьётся и больно поранят осколки.

Скелеты, забытые нами в огромных шкафах,

Костлявые средние пальцы протянут из щёлки.

Сонеты

Печалилась душа ещё вчера,

Тревогой и тоскою одержима.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.