Бесплатный фрагмент - XENIA

XENIA

Песнь торжествующей любви

(о «Юродивой» Елены Крюковой)

Елена Крюкова — поэт. Попытаюсь сказать о поэтике этой вещи.

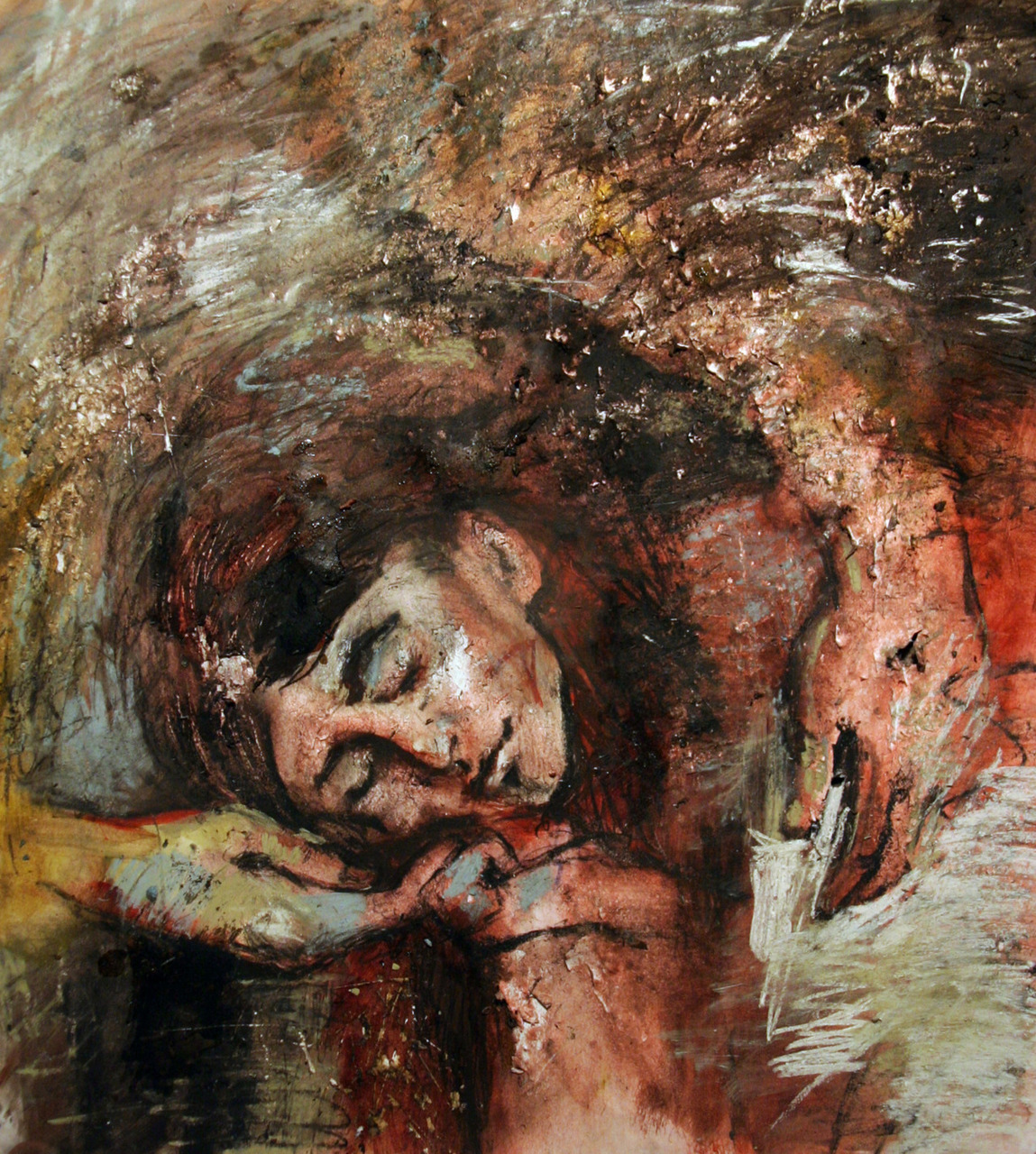

Бесконечные периоды обнаруживают глубокое и сильное дыханье, верно «поставленный» ритм; синонимические ряды и грозди эпитетов говорят о сложном составе красок, стремительно бросаемых на полотно (отец автора, Николай Крюков, был художник; многое врожденно и перенято — этакая вихревая малявинская манера); отказ от сглаженной реальности будней в пользу фантасмагории бытия говорит о стремлении к Истине — Ее колючие искры вспыхивают на каждой странице. Перед нами то, что вернее всего назвать ПЕСНЬ, нынче действительно необычайная, умолкшая века тому назад. То притча, то сказ, то чисто музыкальная импровизация (Крюкова — музыкант: рояль, орган), то стихи как восхолмья, всегда уместные на равнине.

В «Юродивой» все это есть, да и само название провозглашает многозаконность, я бы сказал, этой песни-жизни, многого требующей и от читателя. Управить и выстроить свою песнь (все же ПѢСНЬ!) помогла Елене Крюковой страстная, опять-таки необычайная на сегодня, быть может, единственная по яркости своей ЛЮБОВЬ ко всему сущему. Оглядываясь, не вижу ничего ей вровень. Вспоминая, бормочу строки Уитмена… Любовь и творит чудеса сюжета — как творит она ЧУДЕСА ЖИЗНИ.

Юродивая ипостась Великого Чувства — буквальная близость всего со всем — и пленительной русоволосой Ксении с последним бродягой и самим Христом-Богом. О Русь…

Всеохватывающая такая страсть выводит во множестве сцены и положения, невозможные при малейшем ее недостатке. Тогда Крюкова оскальзывалась бы в пошлость простой телесности, столь любезной рыночному вкусу. И книга ее была бы товарной, как вся эта глянцевая пакость на нынешних лотках.

Словарь и склад этой втягивающей, ворожащей речи там и сям отсылают память к древним причитаньям и плачам (эта Крюкова — к той, к Марфе Крюковой!), заклинаньям, челобитным, молитвам. Сама Ксения — волхова, угодившая в наш век, да еще в пору имперского распада. За отсутствием какого-то общего покаяния-анализа накопленных чувств ужас расплаты налегает на узкие эти плечики, исхлестанные шомполами, на русо-седую прекрасную голову… Почему-то волосы тут постоянно великолепны, к ним ни грязь, ни кровь не пристают… Расплата за прошлое, за сегодняшнее. Русский катарсис? Вывози, юродивый…

«И по причине беззакония оскудеет любовь». Так у Матфея.

В эту скудость то бедная и жалкая, едва живая, то великолепно крылатая и всемогущая, несет Ксения, ВОЛЧЬЯ ДОЧЬ, бесконечную свою, безоглядную, безответную любовь.

Правда, дело это вечное. Россия немыслима без такого анахронизма, без такого «родимого пятна». Без такой абсолютной любови, соединяющей землю и небо. Не будь такой Юродивой на площади и на страницах, я бы не знал, ей-Богу, ЖИВ ЛИ еще несчастный наш народ…

Владимир Леонович

Мать Юродивая

…Ледяной ветер, прорвавшийся из иных пространств, из иных времен, пронизывает тело, пронизывает душу… Так мало осталось тепла… На всем белом свете так мало осталось тепла… Только в немногих душах еще теплится возжженный Им огонек, порой прорастающий огненными языками сквозь ветхую оболочку тела. Только не дать ему угаснуть, только сберечь его на этом вселенском сквозняке, только выплеснуть его в мир, обезумевший от нескончаемой Зимней Войны… Только…

«Юродивую» Елены Крюковой анализировать, разлагать на составляющие, пытаться искать аналоги, хвалить за метафоричность, хулить за плотскость — глупее занятия не придумаешь. Нужно опасаться плоского взгляда — он заведомо не способен постичь авторскую поэтику, авторское мировидение, авторскую метафизику, в конце концов. Ибо перед нами не текст — писание, не поддающееся никаким жанровым определениям. Разве можно анализировать ветер, грозу, снег, ночь? Разве можно живую СТИХИЮ замкнуть в тесные странички убористого текста? Нет…

Перед нами — живая Вселенная, экстатический мир архетипов русской души, в «Юродивой» выплеснувшийся горячей лавой не слов — сакральных речений, восходящих к древним молитвам, причетам, заговорам, а на вершинах своих — к Тому Слову, «что стало плотью и обитало среди нас» (Ин. 1,14).

Ткань, из которой соткана «Юродивая» — ее не назвать изящной, метафоричной, еще какой-либо, потому что любое определение принципиально неполноценно. Тем более неразумно выискивать в «Юродивой» кощунство или богохульство — перед нами не богословский трактат, не святоотеческое писание, не аскетические сотницы. Писатель — не обязательно агиограф, да авторский замысел и не претендует на агиографию; это, как мы уже упоминали, совершенно особый мир.

Можно завыть волком, засидевшись над ее страницами, можно затеплить лампаду и молиться, и класть поклоны, можно выбежать на улицу и ловить губами первые, такие невесомые снежинки — вестницы Мiра Горнего, можно взять посошок, и, тихо затворив за собой дверь, отправиться в бесконечное странствие по русским проселкам, ночуя в стогах, заходя в монастыри и убогие избы, припадая губами к маленькому лесному родничку, слушать раскаты спелой июльской грозы в открытом поле… и позабыть все: все наши условности и приличия, государства и революции, банки и газеты… и лишь вышептывать губами Имя Имен, ради которого и живем-то мы. Которым живем мы.

Можно только удивляться тому, что в нашу промозглую эпоху, эпоху имитации смыслов и безудержного произвола «захватничества» — проявления, выражаясь библейским языком, человеческого звероподобия, Мать Юродивая пришла к нам. А, может быть, это и вовсе не удивительно. ИНОЕ всегда приходит к нам тогда, когда, казалось бы, не остается никакой надежды на наше человеческое, слишком человеческое.

Иначе и быть не может… Ибо кто может познать волю ветра?

Юрий Попов

Ксения идет по России

«Культура — это та атмосфера,

которую создает вокруг себя человечество,

чтобы существовать дальше; чтобы выжить»

Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре»

Ксения — по России: идет, плачет, страдает?

Это книга не просто о юродивой Ксении (тезки знаменитой Ксении Блаженной), но о России, о её роли в мировой истории, и эта душа, эти времена увидены глазами музыканта и поэта. Россию и её исторический путь Елена Крюкова сравнивает с юродством Христа ради — отказом от рациональных устоев и принятием жизни до предела чувственной, эмоциональной, почти безумной — да и вправду безумной — и трагически (и — парадокс — одновременно и радостно!) обреченной, не умеющей себя защитить.

Для создания сюжета стихотворной фрески «Юродивая» Елена Крюкова извлекает из тайного сундука своего консерваторского образования возможности большой музыкальной формы — симфонии, сонаты, сюиты, а в отдельных частях поэмы повторяет народные песенные интонации, такие близкие и родные.

Семь песен Ксении на площади

Мы знакомимся с главной героиней книги Ксенией на площади, где она подхватывает из чужих рук только что сваренную картошку и наблюдает самоубийство незнакомки. Эта отчаявшаяся нарядная девушка — символ упущенных возможностей каждого человека, тех самых возможностей, которые быстро могли привести погибающую судьбу в другую, благодатную реальность. Иногда мы успеваем заметить лишь «край одежды» такой ускользающей возможности, «острый носок туфельки», а наша героиня рассмотрела её всю, на снегу, умирающую, — предвестник будущих событий в жизни самой Ксении-России, случайно найденный ключ к пониманию судьбы.

Вы все прозевали

Царство, Год и Час.

С мякиной прожевали

великих нас.

Вы скалили нам

саблезубую пасть.

Вот только лишь картошку

разрешили украсть —

Горячую лаву: сверху перец и лук,

И серп и молот, и красный круг,

И масло и грибочки… — торговка — визжи!

Вон, по снегу рассыпаны монеты и ножи!

Вон, рынок бежит, весь рынок визжит!

А вон на снегу синем девочка лежит —

В шапке мерлушковой, в мочке — жемчуга,

Балетно подвернута в сапожке нога…

И я над ней — голодная — кол в рот вам всем —

Стою в клубах мороза, из горсти картошку ем!

Мы обе украли: она — судьбу, я — еду.

Украсьте нас орехами на пьяном холоду!

Венчайте нас на Царство, шелупонь-лузга-казань:

Царевну-лебедь-мертвую, княжну-голодрань!

Стреляют… хлещут… свищут…

идут нас вязать…

Вареною картошкой…

мне пальцы… унизать…

О клубеньки-топазы…

о перец-изумруд…

Кровь на снегу… все в шапочках… мерлушковых… помрут…

И тот, кто ломал мне руки, бил, не жалея сил,

Носком сапога на красный снег

картошку закатил.

Глаза детей голодные

Неудивительно, что, после картин толпы, войны, общего безумия, социальных потрясений мысль поэта обращается к детской теме.

Вот же они, рядом с Ксенией — русские мальчишки! Глаза голодные, испуганные, губы в странной недетской усмешке — дрожат. Лохмотья обвивают тела ледяными лентами с острыми краями. О ком же ещё волноваться, кого кормить, кого оберегать от бед? У автора достаточно внимания и сил для главного — материнства, заботы о живом, пока ещё крохотном ростке будущего — веселого, земного и правильного, пережившего с заботой матери, женщины боль революций и войн, стужу всех наших русских зим, что не пережили Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, их современники…

Щербатые, пацанята,

Что жметесь, — поближе, ну…

Я в дольнем мире треклятом

Ломоть вам в зубы втолкну.

Огрызок тощего мяса:

Живое — вживе дотле!.. —

Чтоб вы своего часа

Не знали на голой земле.

На тебе, Федя, кусок,

и тебе, Коля, кусок;

А я сама привяжу за живый в помощи поясок

То, что вы не догрызли:

Кость воли,

Ребро жизни…

То значимое, что остается детям после скромной трапезы, самое главное, самое дорогое, мысленно протягивает поэт и нам: «кость воли, ребро жизни». Без капли сомнения принимаю такой судьбоносный подарок. Сохраню. Благодарю!

Дорога художника

Елена Крюкова более двадцати лет жизни посвятила изучению и подробному отражению -выражению в своих стихах и своей прозе главных, веками складывавшихся символов-знаков русской и мировой культуры. Таинственные и величественные образы Иисуса, Богородицы, Марии Магдалины, других православных святых тревожат воображение художника, но тут дело даже не только и не столько в христианской мифологии. Сакрален для Крюковой сам русский народ, и его мрачное символическое, через все времена, шествие в «Юродивой» передано как нельзя более мощно, неуклонно, неотвратимо:

Они шли прямо на меня, и я видала их —

В шинелях серого сукна, в онучах записных,

И в зимних формах — песий мех! — и зрячи, и без глаз —

На сотни газовых атак — всего один приказ! —

Крестьяне с вилами; петух, ты красный мой петух,

На сто спаленных деревень — один горящий Дух!

На сто растоптанных усадьб — один мальчонка, что

В окладе Спаса — хлещет дождь!.. — ховает под пальто… —

Матросы — тельник и бушлат, и ледовитый звон

Зубов о кружку: кончен бал, и кончен бой времен,

И торпедирован корабль, на коем боцман — Бог,

А штурман — нежный Серафим с огнями вместо ног… <…>

Это такой русский «Ночной дозор», — и правда, рембрандтовские краски просвечивают в этой подробной и вместе цельной словесной живописи.

Память крови и предков, весь жизненный опыт русского человека, пылающая совесть — равноправные соавторы писателя, так и было задумано изначально. Они дополняют всё то, о чем говорит поэт между строк, новыми штрихами, звуками родной речи, неожиданными оттенками эмоций; делают стихотворную картину в воображении читателя кинематографически подробной, придают ей неповторимые черты.

— Эй, возьмитесь за руки, красные люди!.. —

Не взялись.

Горкой красного винограда на грязном зимнем блюде

Запеклись.

— Эй, что ж вы не пляшете, скоморохи?!..

Ноги отсохли, ну?!.. —

На морозе распахнуты шинели, ватники, дохи.

Всех обниму: огляну.

— Эй, что молчите…

на меня колко глядите…

как… елка в Новый Год?!..

И с гармонью инвалид

харкнул из глотки холодный болид:

— Дура. Война-то… идет.

В книге стихов «Юродивая» Елены Крюковой — наши идеалы, святые имена. Юродство героини этой своеобразной стиховой оратории совсем не ортодоксальное, не «приличное», не каноническое. Эта владычица юродивых говорит и делает что хочет, ориентируясь лишь на любовь и видя перед собой лишь одну ее, которая, по апостолу Павлу, и есть Бог.

Возможно, это спорная этическая позиция, но ведь искусство — эстетика, а в корнях любой эстетики все равно прорастает народная могучая этика, как ни крути.

Удивительное сплетение исторических событий и отдельно взятой жизни юродивой Ксении, чистой души, человека светлого, сердечного и мужественного, словно бы говорит нам о том, что и мы можем отвлечься от быта и заглянуть в Бытие — далеко в прошлое и далеко в будущее. Зачем? Возможно, чтобы знать, к чему на самом деле мы идём.

Ольга Таир

КСЕНИЯ

фреска

Выходит Ксения Юродивая из метели

***

ОдЪжду разрывала

И ноги задирала.

А послЪ — на снЪгу —

Въ алмазахъ одЪяла —

Пить изъ грудей давала

И другу, и врагу.

Пить изъ грудей! — ихъ много.

Въ нихъ млеко и вино.

Въ крови, слепой, убогiй,

Безрукiй и безногiй —

Всякъ, отъ червя до Бога,

Дышалъ въ меня темно

И ползъ, сосцы хватая,

И падалъ на бЪгу…

Я корчилась, святая,

На каменномъ снЪгу.

Рычали и катали,

И сапогомъ — въ уста…

А платье разорвали

Отъ срама до креста.

Горячая картошка

Пока ты зеваешь, соля щепотью рот,

Пока слепнями на снегу жужжит народ,

Пока на помидорину Солнца жмуришься,

Кобыла, дура, дурища, дурища,

Пока безрукий водовоз свистит в свисток,

Пока тощий пес глядит себе промеж ног,

Пока грохочут булыжники-облака,

Пока держит револьвер у виска

Девчонка в мерлушке — играет, поди,

В рулетку!.. — на ней жемчугами — дожди,

На ней чернью-сканью снега висят,

У ней, как у зайца, глаза косят;

Пока… — над картошкой — пар-малахай… —

И закричу: не стреляй!.. —

не стреляй!.. — не-стре-…

…ляй!..

…и она выстрелит — и я картошку схвачу

В голые кулаки,

как желтую свечу,

Стащу у торговки с мышиного лотка, —

Принцесса, не промазала нежная рука!

Вы все прозевали

Царство, Год и Час.

С мякиной прожевали

великих нас.

Вы скалили нам

саблезубую пасть.

Вот только лишь картошку

разрешили украсть —

Горячую лаву: сверху перец и лук,

И серп и молот, и красный круг,

И масло и грибочки… — торговка — визжи!

Вон, по снегу рассыпаны монеты и ножи!

Вон, рынок бежит, весь рынок визжит!

А вон на снегу синем девочка лежит —

В шапке мерлушковой, в мочке — жемчуга,

Балетно подвернута в сапожке нога…

И я над ней — голодная — кол в рот вам всем —

Стою в клубах мороза, из горсти картошку ем!

Мы обе украли: она — судьбу, я — еду.

Украсьте нас орехами на пьяном холоду!

Венчайте нас на Царство, шелупонь-лузга-казань:

Царевну-лебедь-мертвую, княжну-голодрань!

Стреляют… хлещут… свищут…

идут нас вязать…

Вареною картошкой…

мне пальцы… унизать…

О клубеньки-топазы…

о перец-изумруд…

Кровь на снегу… все в шапочках… мерлушковых… помрут…

И тот, кто ломал мне руки, бил, не жалея сил,

Носком сапога на красный снег

картошку закатил.

Пляска на Арбате вместе с медведём. Зима

Снег синий, сапфир, зазубринами — хрусть!

Меня перепилит, перерубит: пусть.

Люди: медведями топчется толпа.

Солнце-сито. Сеется рисова крупа.

Вы на сумасшедшенькую пришли поглядеть?!.. —

Буду с медведем в обнимку танцевать, реветь!

Цепь его побрякивает россыпью смертей.

Повыше подымайте кочанчиков-детей.

Катайте по плечам детей-яблок, детей-дынь:

Гляньте — медведь валится, пляшет, пьяный в дым!

Напоила я его водкой из горла,

А закусить ему перстеньком своим дала.

Как убьют плясуна, станут свежевать —

Станет в ране живота перстень мой сиять.

А сейчас сверкают зубы — бархат пасти ал…

Брось на снег, царь калек, рупь-империал!

По снежку босая с бубном резво запляшу,

Деньгу суну за щеку, чисто анашу.

Ах толпень! Сотни рыл! Тыщи гулких крыл!

Чтоб медведь вам землю носом, будто боров, рыл?!

Никогда! Это зверь вольный, как зима!

Я его кормила коркой. Нянчила сама.

Я плясать его учила — бубна не жалей!.. —

На погибель, до могилы, до рванья когтей!

Из-под когтя — красно…

Пятна — на снегу..

Влей мне в бубен вино! Поднесу врагу.

Повозки шуршат, сапоги по льду хрустят,

Мыши ли, павлины ли поглазеть хотят!

А медведь мой топчется, топчется, топ…

Положите с черной шкурой меня —

в сосновый гроб.

И я пальцами вплетусь в смоль седых шерстин:

Спи, мой зверь, плясун глухой, мой последний сын,

Мой танцор, царь и вор, метина меж глаз:

Отпоет единый хор сумасшедших нас.

***

О, так любила я цветную,

меховую, рогожную толпу!

Видала я ее живую.

Видала я ее в гробу.

Мне каждый помидор на рынке,

чеснок был каждый — царь!

Одни обмылки и поминки.

Один пустой мышиный ларь.

Цветносияющее Время,

родное, нищее, — прошло.

Уже не стремя и не семя:

Я под босой ногой — стекло

В грязи.

Ты не увидишь блеска.

И ты раздавишь всей ступней.

И боль. И кровь. И выкрик резкий

Чужой. И хруст последний мой.

С петухом на руке

Вот она я — иду, к любови гожа

И к топору!

Петух сидит — вцепился больно в кожу

Плеча. Петух, я не умру?!

Я смертна?!.. — наплевать:

Мне петуха держать,

Мне дитяток рожать,

Мне у столба стоять —

Плевком костер тушить… —

Собаки!.. — с вами жить.

Иду. Расчески подворотен.

Длинных улиц

Петуший драный хвост.

Я с петухом! Для ваших дохлых куриц —

Живой погост!

Красивых баб из бытия изъяли.

Красивых мужиков

Перестреляли — вон, на снежном одеяле —

Вповалку — мертвых дров —

Не счесть…

…а я девка сильная.

А я с петухом.

А я — косы сивые —

На облаке — верхом.

А вы — лишь о золоте!

А вы — грызть-хлебать!

Я — в дыму и холоде —

Кукарекну хохотом,

Забью крылом-голодом,

Полечу над городом,

Снег зачну клевать!

Мой ход подобен вееру разврата,

Когда жара-ханжа —

На небесех. Любой подачке рада.

Я мед слижу с ножа.

Слизну коровье масло… слезку сыра… —

Вот, плюну вам во снедь! —

Иду, поджавши брюхо на полмира:

Достойно залатать веревкой дыры.

Достойно умереть.

Достойно жить вот так.

Отвержен уголь.

Отвержена зола.

Заплеван и загажен красный угол.

А я, петух, дошла!

Вот она Красная, Отверженная Площадь,

Вот Лобная Свеча —

Кричи, петух, визжи, заржи, как лошадь,

При виде палача —

Гляди кровавым зраком вечной нощи

С девчонкина плеча!

***

…Петух мой чудесный.

Он знает народ.

Он манны небесныя

Блестки клюет.

Обман ваш поганый

Он видит насквозь.

Под клювом-наганом —

То гвоздь, то гроздь.

Он знает: народу

Веселье давай.

За жизнь и свободу —

Тугой каравай.

За веру и славу —

Динарий-медяк.

Медалей кровавых

Пустой перебряк.

Мясных расстегаев

В печи переброс.

Он воплем пугает! —

А смеху — до слез.

Ты, красная птица.

Гляди, что за люд.

Им лишь бы упиться —

В мешок наблюют.

Да, мы не святые.

Да, голь-голытьба.

Такие простые,

Как наша судьба.

А зерна в желудок —

За трех и за двух.

Народ жирных уток

Ты видишь, петух?!..

Ты зришь ли болотных,

В пуху, куликов —

На кочках мерзлотных,

В мерцанье оков?!..

Я по снегу, птица,

Свищу босиком!

Мне жизнь моя снится!

Мне смерть нипочем!

Я малая мышка!

Я волк! И я лис!

Кричи, петушишка!

Вопи! Захлебнись!

Ори!.. —

как распустишь

Огненный хвост!

Меня ты не пустишь —

Босую — до звезд.

***

«Зачем ты, девка, с петухом танцуешь?!..

Вяжи, лови, держи!..» —

«Зачем, халда, на Площади ночуешь…

На мостовой… скажи…» —

«Ей руки за спину!.. — а петуха прибейте,

С петрушкою — сварите детям суп!..» —

А с ним — меня.

Меня не пожалейте.

Ни рук живых. Ни губ.

Ни легких стоп, прошедших по оврагам,

Брусчатке и жнивью.

Ни кос, что на ветру зубчатой драгой

Терзали жизнь твою.

Ни алых щек. Ни ярких глаз громадных,

Как фонари,

Громадных, ярких, бедных, безотрадных,

Как зимний хлеб зари.

Над нищим городом Москвой иль Магаданом,

Железным и седым,

Над красным петухом, безумным, пьяным,

До клюва пьяным в дым,

До гребешка, до перьев врастопырку,

До пламени хвоста,

Где все сгорит — все бублики и дырки,

Все бренные Лубянки и Бутырки,

Вся радуга Креста.

И, ярче радуги, ширей костей и камня,

Крепчей и кирпичей, и плах… —

Убейте мя!.. — но голыми руками,

Но голыми, веселыми руками… —

Стою!.. — петух в руках!

И прямо в гребень я его целую,

В огонь, в зубчатый страх,

Да, прямо в смерть, красивую, живую,

Еже пылах — пылах!

…И слышу — кукарекают:

«Вон лежит ничком

Дура стоеросовая —

Дура с петухом.

Что он кукарекал нам —

Было не понять.

На шубе дурки

дырку нам,

Ой, не залатать…»

Сколько пуль на снегу —

таков, сочти, и год.

Петух убитый

в руку

меня клюет, клюет.

Все пули-дуры склевал.

Все у него в зобу.

Вот живой он сидит

на моем гробу.

А гроб мой две лошадки

на Ваганьково везут.

А за ним два грузовика

с елками ползут.

Ведь назавтра Новый Год —

глухой да немой.

Ты надень на петуха

нательный крестик мой.

***

Дай мне бутылку черного

В пятерню.

Я лишь Небу покорная.

Ему — не изменю.

Дай мне бутылку красного!..

Петуха — на ощип…

В жизни нет ничего прекрасного,

Если твой Бог погиб.

У проруби

Я к синей проруби сошла —

Ох, горячо!.. —

Вода блестит больней стекла,

И руку я — до дна, дотла —

По плечо.

А частокол железных крыш!..

А под водой ерши…

Я ночь. Я маленькая мышь.

Ни души.

Все люди сытые спят;

И все несытые спят;

И яйца фонарей горят

Пасхальным золотом;

Осколки льда хрустят,

свистят

Под сапогом и молотом.

Сажусь. Ко льду примерзнет зад.

Выдерну золото из кос

И леску сплету, и — ловись, сазан,

И ловись, судак, и не верь слезам,

Вон их сколь в мире — слез…

Кто ко мне Ты — по воде?..

Льдины, льдины в бороде…

Голые стопы, худые…

Дай скорей Твои следы я

Подберу — за шубу — хвать!..

Я, птенцы, я ваша мать…

Подаяние мое…

Пятки кус… Пурги белье...

…Он шел ко мне,

Он шел ко мне

По слюдяным водам.

Дымилась борода в огне,

Льнул аметист к ногам.

Весь рыжий беличье старик,

Кривой, как гриб сухой,

Он шел ко мне, летел, как крик,

Над ночью мировой.

Его огонь горел в ночи.

Во льдах текла река.

И так Он выхрипнул:

— Молчи!

Юдоль твоя легка.

Он сел со мной на синий лед.

Горбушку раскроил.

Вот так и наша жизнь пройдет,

Сгорит до легких крыл.

До ангельских, из-за спины

Воздетых — ко звездам…

— Старик, а брови ледяны..

Еще дай хлеба!..

— Дам…

И так у проруби сидим,

Босые мы, вдвоем,

Сидим и жесткий хлеб едим,

И зимний хлеб жуем.

И ночь нам звездами солит

Горелый бок земной,

И так у нас вдвоем болит,

Внутри, под ребрами болит —

Не у меня одной.

…Исусе Ты мой, Исусе!..

Умрут ледяные гуси…

С медведей сдерут меха…

Подари мне петуха!

Рыжая борода…

— Я сам — петух хоть куда…

Да только ты не курица…

Щурится.

И тайно, во мраке,

Воет и плачет собака,

Как старуха у гроба,

У сахарного сугроба.

***

Я каменная баба.

Вот каменная грудь.

Вот каменный живот мой.

Вот каменный мой путь.

Вот я иду по свету.

В меня камнями бьют.

Вот я иду по снегу,

Власа мои — Салют.

Вот я стою — населец

Широкой Площади.

Мне каменное сердце,

Мальчонка, пощади!

Не бей!.. — стреляют искры…

Вороны — в небо — влет…

Я жду: ударит выстрел,

И камень запоет.

Столь горя в жизни было,

Что медь и лба, и плеч,

Спины булыжник стылый

Не смогут в землю лечь.

Кровей и криков груды…

Горящих ликов руды…

Холодных тел ломоть…

Столь было в жизни чуда,

Что стала камнем плоть

Навек.

***

Ну, сбегай же с ума.

Это просто.

Видишь, бьются в осколки — задарма —

Лица и звезды.

Полотенце ветра трет,

Трясясь, отирает

Мне мокрые щеки

и кривой рот,

И лоб — от края тоски до края…

И нет ничего под Луной,

За что я бы не заплатила.

Спой надо мной,

священник больной,

Без паникадила.

Схождение с ума

Снег — белый лис. Хвостом он заметет

И век, и час, и год, уста мои и рот,

И рода знак; испод; стежки и швы

Морозных игл; костей; сухой травы.

Я так проста. Пуста, как чан и кадь.

Схожу во тьму. Мне нечего терять.

Все пело. Все летело. Все ушло

Водой — в пески; нутро мне обожгло,

А нет нутра.

Я — волос из хвоста

Лисы-зимы. Святая простота.

Мне надо только пить. И хлеб. И воздух — жить.

Скамейку, где мне голову сложить —

Вокзальную ли, прачешную… — мир

Такой простой, немой, из черных дыр.

Навозник съел его и короед.

Теперь насквозь мне слышен хор планет.

Как бы рубаха ветхая моя —

Пурга, слепая плева бытия:

Метет, свистит… кудрит… кудесит… жжет…

Пустые лица. Это мой народ.

Пустые бочки тел, плечей, грудей и щек.

Подковой — зубы, жгущие кусок.

Одна грызня. Один удел: добыть,

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.