Бесплатный фрагмент - Вспомнить все? Политика памяти современной Европы

Введение

Историческая память, — это словосочетание, отражающее наше восприятие прошлого, но не в русле формальной исторической науки, а с позиции общества, — широких социальных слоев. В данном ракурсе понимание исторической памяти возникло относительно недавно, а именно когда общество постепенно обратилось к познанию самого себя, абстрагировавшись от политического или сословного детерминизма. В разных странах и в разных регионах этот процесс происходил неравномерно и, очевидно, что и сегодня существуют регионы, народы, населяющие которые, не до конца осознают аспекты национальной исторической памяти, и воспринимают себя крайне локально и в русле событий сегодняшнего дня, либо в контексте широкой исторической ретроспективы, далеко выходящей за границы исторической памяти нескольких последних поколений. Таковы, к примеру, отдельные народа Африки или Южной Азии.

Тем не менее для любого развитого общества, словосочетание историческая память имеет смысл ввиду развитости системы коммуникации во времени и пространстве, ввиду наличия архивных данных и письменных исторических свидетельств, и наконец, ввиду большой продолжительности жизни, которая позволяет пронести эмоционально окрашенную историю через много поколений и превратить ее в символ справедливого, либо наоборот, несправедливого порядка вещей.

Особенно в данной связи показательна Европейская историческая память. Множество народов, населяющих территорию Европы на протяжении столетий сохраняли конфронтационные отношения, символами которых стали две мировые войны, Холокост, репрессии, принимавшие транснациональный характер, локальные столкновения и конфликты, а также период, который сегодня принято называть «Холодной войной».

Все эти события, наложившиеся на развитие в Европе либеральных и демократических институтов и «освобождение человека» в плане мышления и самосознания, сформировали многоликую историческую память о событиях прошлого, которая управляет умами жителей европейских государств и сегодня.

В тоже время нельзя обойти вниманием и процесс интеграции Европы, который начавшись в 1940-ые гг. продолжается по сей день и движется по экспоненте, охватывая все новые государства и народы, принадлежащие к разным культурам и говорящим на разных языках. Эта интеграция не линейна, как и процесс демократизации, в свое время описанный С. Хантингтоном, она характеризуется взлетами и падениями. Тем не менее можно говорить об определенном основном пути, который сводит воедино разрозненные европейские страны, постепенно превращая их в конфедерацию через экономические, политические, образовательные и культурные связи.

Вопросом, который до сих пор остается нерешенным и проблемным является политика памяти, которая говорит европейцам, что сегодня они действительно вместе, но исторически они были разделены, и поэтому не стоит воспринимать достижения европейской интеграции как «вечные» и безальтернативные.

Более того, любой кризис, будь то экономический кризис 2008—2012 гг. или миграционный кризис 2013—2017 гг. становятся дополнительными стимулами для того, чтобы задуматься о логике интеграционного процесса и соотнести ее с реальными практиками исторической памяти — свидетельствами истории и очевидцев, которые заявляют о борьбе стран, о противоречиях их исторических путей, и наконец, о несправедливом устройстве Европейского союза, где одни страны правят, а другие являются всего лишь ресурсной базой и периферией, не способной воспринять истинные ценности либерализма и интеграции, характеризуясь догоняющим развитием.

В таких условиях, политика памяти, проводимая Европейским союзом все чаще дает сбои и вступает в конфликт с региональными подходами к трактовке национальной и европейской истории. При этом, если для общеевропейской политики памяти характерен умеренный и сбалансированный подход к историческим событиям, то региональные практики характеризуются высокой степенью радикализма и популизма, направленного не только против европейского взгляда на историю, но и против самой Европы, которая, якобы, ограничивает национальное развитие.

Таким образом политика памяти Европейского союза развивается в постоянной борьбе с тем, что можно условно назвать региональным историческим сепаратизмом, что фактически неизбежно. Неизбежность данного столкновения обусловлена тем, что на общеевропейском уровне странам и народам предлагается определенный исторический суррогат, содержание которого ориентировано на достижения европейской интеграции и противопоставление их историческому негативу в форме Холокоста, нацизма и сталинизма, т.е. образуется черно-белая картина исторического прошлого. В это же время национальные исторические практики, будь то историческая память или историческая политика, гораздо более объемны и многолики, и просто не попадают в ту сухую и формальную схему, которая обозначается и популяризируется Европейским союзом.

Итогом противостояния сторон становится многосторонний конфликт, в рамках которого идет борьба ЕС и стран-членов за конкретизацию исторической политики с учетом региональных интересов, однако это, в свою очередь, провоцирует уже конфликты между странами-членами, каждая из которых стремится особенно подчеркнуть собственный вклад в европейскую историю.

На данный момент не существует конкретных решений для преодоления данного противостояния. Более того, можно предположить, что даже с развитием интеграционного процесса в ЕС, исторический вопрос так и останется нерешенным и будет стимулировать тенденции децентрализации. Тем не менее, понимание процессов исторической политики в Европейском союзе, по-своему, является залогом правильной оценки перспектив развития данного интеграционного проекта, что обеспечивает актуальность и нашего исследования.

1. Что такое историческая память и почему мы размышляем о ней сегодня?

Историческая память в современном политическом дискурсе выступает важным атрибутом диалога общества и власти. Историческая память встает на повестке дня в период проведения национальных праздников, международных переговоров, решения территориальных споров, проведения социальных реформ и т. д. Причины такой востребованности идеи исторической памяти кроются в том, что в демократическом обществе социум является активным участником политических отношений и строит свое взаимодействие с властью исходя из своего опыта и видения прошлого. В тоже время видение обществом прошлого не является константой и может подвергаться спекуляции. Таким образом, происходит манипулирование общественным мнением по вопросам, связанным с исторической памятью. Более того, роль историка как хранителя исторической памяти во многом девальвируется, так как консервативный взгляд на историю уже не считается демократичным и констатируется, что история принадлежит гражданам, хотя сами граждане воспринимают ее лишь фрагментарно. Это становится основанием для политической спекуляции и реализации политики памяти, то есть политики управления сформированными воспоминаниями граждан, связанными с патриотизмом, национальной идеей и другими формами.

В данной связи следует пояснить, что «Историческая память» — это словосочетание, обозначающее восприятие обществом или группой своего прошлого в контексте взаимодействия с другими обществами и группами.

Часто в научной литературе можно столкнуться с другим словосочетанием — «коллективная память». Данный термин по своему смысловому значению шире и объединяет множество аспектов восприятия обществом себя, не только в контексте исторического генезиса, но также применительно к политике, культуре, искусству, религии и другим принципиальным вопросам. В данной работе мы трактуем историческую и коллективную память в русле традиции, которая была заложена в работах Пьера Нора и его научной школы, а также ряда других европейских авторов, в числе которых Б. Андерсон, А. Ассман, Я. Ассман, М. Хальбвакс, П. Хаттон и др. Следование логики исследований данных авторов предполагает размышления о политики памяти в рамках современной европейской традиции, в противовес ее консервативному и, возможно, религиозному или идеологизированному восприятию, имеющему место в странах Востока.

Следует отметить, что несмотря на глубокую проработанность темы, она тем не менее не является исчерпанной, т.к. вопрос о сути исторической памяти и ее формах, в том числе современных, остается открытым. Более того, представляется весьма туманным будущее обществ, которые начинают свободно трактовать историческую память, в угоду, к примеру, текущим социальным или конъюнктурным интересам. Обратим внимание, что так поступает большинство современных развитых обществ, так как историческая память выступает очень ценным политическим ресурсом. В современном дискурсе существует даже предположение о том, что деформализация истории — ее освобождение, неизбежно приведет к ее утрате и гибели общества, либо его мутации. Тем не менее, не смотря на наличие крайних трактовок, мы исходим из того, что современный свободный подход к трактовке истории не обозначает предопределенности, а скорее просто символизирует новую формацию развития человеческого общества в контексте его эволюции и самовосприятия.

Здесь уместно провести небольшой экскурс в развитие проблемы анализа исторической памяти. Одной из современных отправных точек для дискуссии стала работа Ж. Намера 1993г. «Une mémoire collective européenne est-elle possible?». Работа представляет большой интерес, так как фактически впервые после распада СССР был поставлен вопрос о коллективной сущности европейских наций, что в свою очередь, стало индикатором набирающего силу процесса интеграции единой Европы.

С годами значимость данной проблемы не только не уменьшилась, но многократно выросла, так как интеграционный процесс заставляет страны и народы все теснее прижиматься друг к другу и требует решений, связанных с общим прошлым и общим будущим, без которых интеграция окажется искусственной и закончится распадом европейской конфедерации. Таким образом остро встает вопрос легитимизации интеграционного процесса, в том числе и на современном, и на будущем этапах.

Начиная с 1990-ых гг. дискуссии о будущем ЕС все больше переходят с теоретического на прикладной уровень и, в немалой степени, этому способствует новый взгляд на историю и введение в научный дискурс терминологии коллективной памяти. Последняя, по мнению ученых представляется своеобразным выражением коллективной идентичности, существующим как пул информации, хранящейся в отдельных воспоминаниях группы и передаваемая из поколения в поколение.

Историческая память, сосуществующая и дополняющая коллективную память, в данной связи представляется как «память или совокупность воспоминаний, сознательных или нет, опыт, который был пережит и / или преобразован в миф живым коллективным телом, от чьей-то идентичности чувство прошлого составляет неотъемлемую часть».

Основателем исследовательской школы, занимающейся данными вопросами, еще в начале ХХ века стал французский философ Морис Хальбвакс, который широко известен как пионер в разработке концепции коллективной памяти.

Хальбвакс констатировал следующее. Во-первых, индивидуальная память развивается во взаимодействии с социальным окружением, и как следствие представляет собой явление, которое постоянно трансформируется.

Во-вторых, память зависит от группы, в которой человек жил, и его статуса. Таким образом коллективная память получила четкие социальные корни и привязку к положению и статусу каждого ее носителя.

Хальбвакс различал коллективную и историческую память, представляя вторую, как часть первой, но в тоже время считал эти две формы частично сопоставленными.

Он рассматривал коллективную память как: «непрерывный поток мыслей, который не имеет ничего искусственного, так как не сохраняет из прошлого ничего, кроме фактов, живущих сознании группы, которая его поддерживает»

Историческую память, напротив, он описал как что-то, существующее за пределами определенных групп в обществе; то, что «формирует» память и обуславливает попытки достичь единой цели исторической правды.

Подход Хольбвакса трансформировался на нескольких этапах, и в частности, по-своему переломным стал этап после Второй мировой войны. Речь идет о так называемом «культурном повороте», который набрал свою силу к 1970 гг.

«Культурный поворот» представил определённую трансформацию классического гуманитарного знания, в ходе которой внимание исследователей постепенно начало переходить от форм к смыслам явлений, и основной акцент стал делаться на том, что можно условно обозначить как культурную сущность объекта изучения. Кроме того важно, что поиск культурной составляющей подвиг исследователей искать смыслы на пересечении различных научных и около научных дисциплин.

В рамках «культурного поворота» происходит, в том числе и трансформация исторического знания. «Российский ученый Н. П. Безуглова объясняет это понятие как совокупность событий, происходящих в последнее время в гуманитарных и общественных науках, наиболее значимые из которых связаны с появлением в западном научном контексте «cultural studies», повышением роли социологии культуры в пределах социологии, сменой структуралистской парадигмы постструктурализмом, возникновением постмодернистских трендов и оформлением междисциплинарного характера гуманитарных исследований.

При этом указывается, что данные особенности демонстрируют изменение отношения к культуре, интерес к которой потеснил у исследователей интерес к политике и экономике».

Доминирование культурологической составляющей неизбежно трансформировало взгляд на историю, породив идею о «новой исторической культурологии» (neue historische Kulturwissenschaft), идея которой была предложена немецким историком Отто Герхардом Эксле. Именно идея «новой культурологии» и позволила развернуть восприятие исторического контекста так, как его в дальнейшем рассматривал П. Нора и многие другие современные авторы.

В их системе взглядов определяющая роль «фактов» истории экономического, политического и иного содержания оттесняется идеей общения и жизни как таковой, в ее ценностной интерпретации.

На этом фоне все чаще становится объектом интереса для исторических исследований «объем памяти», т.е. та совокупность информации о жизни общества, которая, по своему, является оперативной и активно поддерживается в общественном сознании.

Самые крайние точки зрения в данном вопросе и вовсе соотносят историю и память, представляя их как синонимы,.

Тем не менее в рамках данной работы мы уходим от крайних трактовок и придерживаемся преимущественно трактовки исторической памяти, которая была введена в научный оборот работами Пьера Нора.

Апеллируя к работам П. Нора можно констатировать, что данный автор рассматривает современность как своего рода новую эру восприятия человеком и обществом самих себя. Эта эра сформировалась недавно и, вероятно, для многих стран еще даже не наступила (хотя Нора видит ее глобальной), однако в странах Европы она уже на протяжении более чем 30—40 лет определяет сознание людей. Можно бесконечно спорить об отправной точке для старта данной эпохи. К примеру сам Нора, опираясь на опыт Франции, говорил о том, что стартом послужила смерть Де Голля, которая ознаменовала конец поствоенного периода, характеризовавшегося выверенностью позиций по отношению к истории ХХ века и ее основных переломных моментов. Тем не менее для всей остальной Европы такой перелом наступает с распадом СССР, который берет свое начало в политике Перестройки М. Горбачева. Таким образом разница в старте составляет не менее 15 лет. Нора указывает на то, что кризис коммунистической идеологии породил смену режимов по всему миру, например, в Латинской Америке.

Мы подробно рассматривали эту тему в статьях «Политика памяти — актуальный вызов регионального развития. В диалоге с книгой Элизабет Джелин „Борьба за прошлое: как мы строим социальную память“» и «Применение латиноамериканского опыта формирования региональной политики памяти в российской практике». Тем не менее и сегодня объективно сохраняются общества, например, китайское или иранское, которые не преодолели данного переломного момента по идеологическим или религиозным соображениям.

Тем не менее для «европейского мира» данная эпоха наступила и, вероятно, в перспективе многих десятилетий будет только усиливаться, укореняться и захватывать новые территории и общества.

Говоря об эпохе, следует четко обозначить ее характерные моменты, которые стали водоразделом, отличающим ее от предыдущего периода. В частности, основное, на наш взгляд, свойство новой эпохи — это переход права трактовать историю и размышлять о ней от историка к «неисторику». Под «неисториком» нами в данном случае понимается любой индивид, и более того, все множество индивидов, которые в большинстве случаев не обладают всей доступной полнотой исторической картины. Иными словами, общество, подталкиваемое политиками или локомотивами мнения, например, необразованными блогерами, решает, как относится к конкретному историческому явлению или периоду.

К примеру, в российском современном обществе часто встречается две противоречащие морально, но дополняющие друг друга формально позиции: первая — «при Сталине было хорошо, был порядок», и вторая, — «при Сталине было плохо, были репрессии». Фактически оба эти утверждения отражают понимание исторической эпохи, но они субъективны, фрагментированы и не доказываются сторонниками иначе чем на уровне популизма.

Важным является и еще один момент. Примерно до 60-ых гг. ХХ века — история — это описание периода, которые живущее поколение не застало или почти не застало в своем большинстве в силу возраста и короткого срока человеческой жизни.

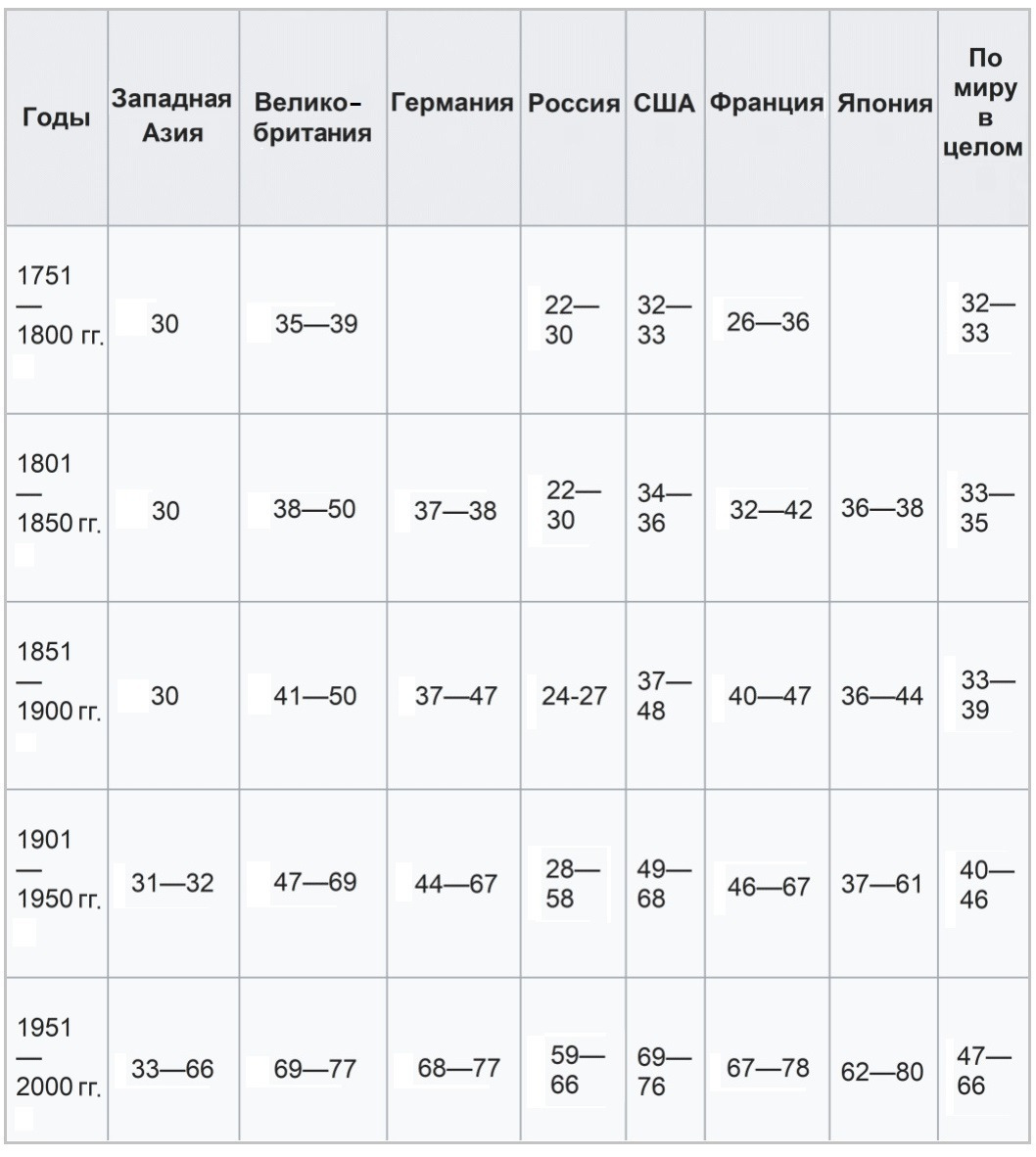

Тем не менее в 1960-ые годы во многих странах происходит скрытый демографический перелом, который позволил людям, родившимся в 1920—30 гг. прожить более 70—80 лет и перенести через этот отрезок времени живую память очевидцев исторических событий, которые смогли пережить срок существования формализованных идеологических штампов и, например, передать современным поколениям субъективный, но в тоже время коллективный взгляд на репрессии, героизм, идеологическую систему прошлого, войны, революции и другие «кейсы», которые в классической истории неизбежно обрастали штампами и формализовывались в учебниках истории и классических исторических исследованиях. Перелом возник в результате увеличения продолжительности жизни за счет развития медицины, социальной инфраструктуры, исчезновения определенных рисков для жизни и здоровья.

Таблица 1. Средняя продолжительность жизни по странам мира в различные эпохи.

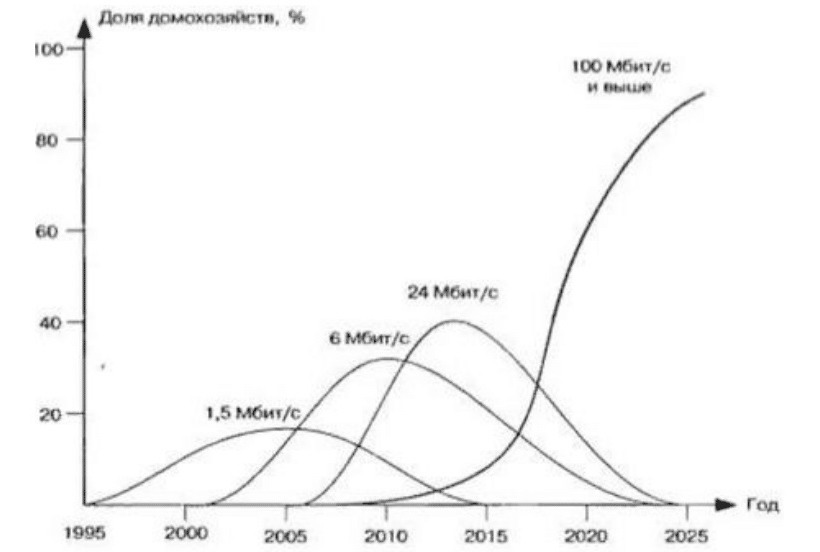

Следует отметь, что обозначенный демографический перелом стал, возможно основным, но не единственным фактором, и наряду с ним можно говорить о развитии в конце ХХ века механизмов популяризации информации, без которых свидетельства очевидцев прошлого могли бы никогда не дойти до современников. Таким образом речь идет о развитии СМИ и интернет технологий, которые, войдя фактически в каждый дом принесли критический объем информации, перевернувший мировоззрение рядового гражданина, либо навсегда его изменивший.

Более того, можно говорить о навязчивости информации и возникновении определенной моды социального участия через отношение к прошлому. В качестве примера можно рассмотреть возникновение в ХХI веке универсальной национальной символики, демонстрирующей принадлежность человека к историческим событиям, например, георгиевская лента, цветок мака и др. атрибутика, ставшая массовой.

О формах изменения мышления и исторического самовосприятия можно говорить очень много, так как они охватывают практически все сферы человеческого существования. Первой, и самой видимой, вероятно выступает критика существующей системы знаний и ценностей, связанной, к примеру, с отрицанием официальной истории государства или региона. Так, к примеру, официальные учебники истории могут на протяжении десятилетий скрывать наличие этнических или религиозных конфликтов, камуфлируя память о них, но «освобождение истории» неожиданно формирует на повестке дня несколько противоборствующих исторических моделей, каждая из которых представляется правильной для ее создателей. Следствием такого восстановления истории неизбежно становится широкий поиск доказательств ее правильности и правомерности, в том числе через воссоздание неофициальных версий, подтвержденных только личными воспоминаниями или условными артефактами. Это в свою очередь способно создать так называемый культ корней, который, во многом перекликается с архаичной идеей избранности того или иного народа или группы. Данный культ способен «как бы» обосновать право на территорию, язык, культуру и историю, даже если формально такого права у группы нет, и она лишь недавно откололась от более крупного социо-культурного образования. Отметим, что стремительное воссоздание культа корней сопряжено с исторической практикой его подавления на идеологическом, политическом, сословном и других уровнях. Этот культ не возникает из неоткуда, но речь идет скорее о стремительном увеличении его сторонников и абсолютизации ценностей, ранее занимавших периферийное положение в общественном мышлении из за страха, нецелесообразности, запрета агитации и свободы слова и т. д.

Следует обратить внимание на системность всех происходящих изменений. Так, например, желание получить собственную историю может подкрепляться развитием генеалогии, созданием музеев и мест памяти, утверждением памятных дат, не являющихся таковыми изначально, юридической люстрацией старого порядка, публикацией архивов и частных коллекций, мемуаров и т. д. вплоть до перезахоронения и канонизации героев прошлого.

К сожалению все описанные действия несут в себе конфликт и не способствуют развитию реальной исторической науки, основанной на фактах и «любящей тишину кабинетов». В итоге возникает «общественная история», которая во многом искажена и фальсифицирована, но в то же время близка общественности, которой нравится информационный резонанс и отрицание единого прошлого.

Идея истории, которую пишет общество в терминологии Нора сопряжена с идеей национальной «памяти», которая в свою очередь выступает продуктом взаимовлияния современного времени (вызовов, про которые мы говорили выше) и общества в его текущем трансформационном состоянии.

Здесь уместно вспомнить о существовании т.н. модели Аткинсона и Шифрина. Данные авторы размышляли о структуре памяти как таковой и предложили следующую модель, объясняющую восприятие ее работы.

В данной модели человек воспринимает информацию, вне зависимости от того, является ли она первичной или вторичной. К примеру, он может воспринимать данные из интернета или школьный курс истории. Далее эти данные проходят через уровень сенсорного хранения который является очень кратким, но обязательным. Сенсорная память — память чувств: вкус, зрение, слух и др.

Через сенсорный этап информация переходит на уровень кратковременной памяти, которая аккумулирует информацию на срок менее 20 секунд и не более чем о 5 — 7 объектах. Наконец из блока краткосрочной памяти информация попадает на уровень долгосрочной памяти, в которой информация может храниться вплоть до конца существования биологического объекта.

Формально данная схема соотносима лишь с жизнедеятельностью отдельного индивида, но можно выдвинуть предположение, что общество, в своем восприятии реальности действует по тому же самому принципу. Так, например, сенсорный уровень соотносим с личным восприятием ситуации, так как каждый использует собственные органы чувств, но на этапе краткосрочной памяти происходит некая «сверка ощущений» между лицами, объединенными общей ситуацией.

В этот же период формируются и общие эмоции, будь то гнев, паника, поощрение или приветствие кого-либо. Такие эмоции являются коллективными и опираются на множество индивидуальных впечатлений, преобразованных в знания. Показательно, что данные впечатления-знания имеют лишь косвенное отношение к долговременной памяти, которая глубже, полнее, систематизированнее, и в конечном итоге полезнее. Тем не менее долговременная память не только полезна, но и сложна в использовании, так как для ее применения необходимо, во-первых, наличие данной памяти в определенном масштабе, и во-вторых, навык и время для ее анализа и применения.

Фактически обе эти характеристики не всегда уместны и противостоят инстинктивному поведению, которое, в свою очередь является «срочной реакцией».

В данной связи можно выдвинуть гипотезу о том, что жители современных развитых стран, хотя и обладают высоким уровнем образования, находясь под воздействием «информационного шторма» начинают во многом мыслить и действовать инстинктивно, ориентируясь на поведение друг друга в большей степени, чем на свой информационный капитал, который они не успевают либо не могут, либо не хотят применять.

Таким образом уровень краткосрочной памяти непропорционально расширяется и даже начинает доминировать над долгосрочной памятью в массовом выражении, хотя ее содержание остается определяющим поведение индивида в индивидуальном контексте. Более того, можно предположить, что с учетом роста коммуникаций индивид все меньше остается наедине с самим собой и необходимость реакции на внешние раздражители приобретает все более экстремальный характер, на что указывает, к примеру, рост в современном обществе психологических заболеваний. Так, к примеру, за 15 лет численность больных шизофренией и депрессией в мире увеличилась более чем на 40%.

Через рассмотрение данной условной ментальной модели можно прийти к заключению, что идеи Нора в целом верны и развитие пост индустриального общества ведет человека к изменению его поведенческих особенностей, в том числе, связанному с уменьшением внимания к содержанию долговременной памяти, в пользу деталей памяти кратковременной.

Сам Пьер Нора пишет примерно о тех же характеристиках, упоминая, например, «ускорение истории», значение которого сложно переоценить. Суть данного явления связана с информационным насыщением, которое в свою очередь продиктовано развитием коммуникативного пространства от книгопечатания до интернета. Можно констатировать, что прошлое приближается и память о нем становится актуализированнее.

Нора констатирует, что это ведет к разрушению восприятия времени, но, вероятно, это не совсем правильно, так как человек принадлежит эпохе, а современная эпоха диктует новые правила, которые можно истолковать как принцип живи здесь и сейчас, который получил выражение как в повседневной практике, так и в психиатрии. Таким образом единство времени фактически разрушается.

К примеру современные психиатрические практики предлагают человеку вновь, как будто в реальности пережить ситуацию из прошлого, что должно трансформировать его восприятие данной ситуации в контексте применения гештальт терапии.

Другим, более повседневным восприятием реальности прошлого, к примеру, могут стать видео игры или программы, позволяющие воспринять альтернативную и дополненную реальность. В таких условиях человек становится «как бы участником» событий прошлого, которые воспринимает как повседневную реальность.

Фактически данный перенос из настоящего в прошлое обозначает девальвацию ценности реального настоящего, которое начинает приравниваться к будущему без четкого понимания того, что будущее представляет собой на самом деле, так как разрушается его консервативное восприятие.

Здесь снова уместно обратиться к концепции Нора и констатировать, что он описывает три модели представления о будущем. В частности он пишет о том, что будущее представляли как реставрацию прошлого, как прогресс или как революцию.

Если посмотреть на сегодняшнее общество, то можно заметить, что ни одна из трех форм не является чистой, так как например, существует феномен цветных революций, которые одновременно объединяют в себе три тренда. Для примера можно рассмотреть революцию в Египте. Которая одновременно комбинировала идеи прогресса и идеи религиозного ренессанса и при этом была радикальной, — носила характер революционной борьбы.

Возможность объединения данных трех моделей породила неопределенность будущего и его циркулярную, а не линейную, связь с прошлым. Таким образом в любой момент будущего может оказаться востребован относительно случайный момент истории прошлого, который будет что-то символизировать, доказывать или опровергать из набора событий и явлений актуальных в настоящем. Подобный подход не подразумевает жесткой систематизации и по своей сути хаотичен, но в тоже время предполагает необходимость усиления памяти о прошлом, которая может быть уподоблена старому чулану, полному вещей разных эпох. Образ данного «чулана» символизирует наше многообразное наследие, которое мы в первую очередь обязаны сохранять и накапливать, и уже во вторую, — пытаться понять и применить. Фактически именно в этом заключается упомянутый П. Нора «долг памяти».

Наряду с долгом памяти и ответственностью перед будущими поколениями нельзя не отметить разрыва, который возникает у современного человека с прошлым. Несмотря на увеличение продолжительности жизни, наличие всевозможных музеев и телепередач, сегодня нельзя говорить о долгосрочной преемственности идей и даже поведенческих моделей. Например, в российской практике 1990-ые годы, от которых нас отделяет всего 20 лет уже считаются эпохой, в которую господствовали другие принципы, нежели те, что господствуют и определяют наше поведение сегодня. Советский период российской истории и вовсе делится на 4—5 периодов, каждый из которых — это тоже «эпоха». В тоже время, если мы посмотрим в прошлое, то обнаружим, что еще в ХIХ веке эпоха предполагала очень продолжительный период царствования нескольких монархов и была связана даже не столько с личностями, сколько с образом жизни разных сословий. Сегодня же образ жизни меняется каждые несколько лет, заставляя нас очень внимательно следить за настоящим и очень быстро забывать о прошлом, складывая его в метафоричный «чулан», даже если это наше личное прошлое, просто потому что оно более не актуально. Тем не менее, мы, живущие сегодня, не можем безоговорочно перевернуть страницу истории. Именно поэтому в нашей жизни возникают символы, которые знаменуют наше прошлое, но скрывают большую его часть для простоты восприятия.

Можно сказать, что это неизбежное развитие событий, которое чем-то напоминает архивирование воспоминаний. Его неизбежность связана с обилием, многообразием, вариативностью и преумножением информации, которая оставляет в наших воспоминаниях только следы и связанные с ними эмоции. Для того чтобы вспомнить прошлое и восстановить связь символов оказывается уже недостаточно просто истории, потому что она и есть тот самый «чулан», а для того чтобы преодолеть существующий в нем хаос нужна память, которая расставит все на свои места и укажет путь к достижению конкретных результатов. П. Нора в данной связи и вовсе говорит о том, что память вытесняет историю, хотя скорее данные явления просто начинают интенсивнее дополнять друг друга, преодолевая «ощущение утраты прошлого» и стимулируя «рефлексию о самом себе и своей истинности».

Таким образом, историческая память становится одной из сил прогресса, которая действует, прежде всего, в сфере культуры, политики и социальных отношений. И здесь следует сказать о глобальных стимулах развития общества, которые во многом связаны с «демократизацией истории».

2. Европейская историческая память: вызовы и современные практики

В конце ХХ — начале ХIХ вв. мир охватывает волна этноцентризма. Народы, которые ранее успешно существовали внутри многосоставных обществ начинают бороться за независимость. Часто эта борьба носит даже не физический характер, так как народ фактически давно независим, а ментальный характер, так как на него все еще воздействует консервативный (имперский) характер мышления, который якобы нужно изжить. Это явление можно назвать борьбой за историю, которая неизбежно приобретает спекулятивный характер. Кроме того данная борьба связана с развитием групповой и идейной (религиозной) идентичности, которые носят вторичный характер, но, тем не менее, являются частью комплексной национальной идентичности.

Именно здесь можно говорить о том, что коллективная память начинает доминировать над формальной историей и определяет путь ее развития и одновременно путь ее забвения вопреки исторической науке и мнению профессиональных историков. Память становится пространством политического, где действуют направленные механизмы сохранения, создания и подавления воспоминаний, и в данном ракурсе политика памяти неизбежно становится элементом культурного пространства будущего.

Особенно это становится актуально, когда мы говорим про европейское пространство, которое характеризуется сразу несколькими особенностями. В первую очередь следует отметить, что Европа очень развита в индустриальном, экономическом и информационном плане, что обеспечивает интенсивное развитие европейских государств и европейских обществ. Тем не менее, это лишь одна из характеристик.

Вторым не менее важным фактором выступает уровень свободы в обществе. В Европе, ввиду доминирования либерально-демократического устройства, уровень свободы, в том числе и вопросах трактовки истории крайне высок, что порождает возможность исторического поиска и размышлений.

Наконец третьим фактором выступает наличие государственной политики, нацеленной на мягкое управление политикой памяти с целью консолидации общества. Важно, что речь идет именно о мягком управлении, так как в противном случае политика памяти неизбежно станет частью идеологии и потеряет свой органический свободный характер. Отметим, что грань между мягким управлением и жесткой формализацией часто проницаема, но принципиальным остается некий общий тренд, характеризующий степень идеологизации общества.

Сосуществование в Европе на территории Европейского Союза данных трех факторов формирует по-своему уникальное пространство диалога обществ и политических сил по вопросам истории и исторической памяти, который, тем не менее, постоянно сталкивается с конфликтами и противоречиями, обусловленными различиями групповых интересов.

Преодоление множества конфликтов на пути достижения общей цели неизбежно порождает вопрос о сути данной цели, о том должна ли и почему Европа быть единой и какие для этого существуют предпосылки?

Фактически, особое положение Европы в сравнении со многими другими объектами изучения связано с тем, что в Европе, а точнее в Европейском союзе столкнулось два противоположных вектора. Первый из них — это центростремительная сила глобализации, которая заставляет страны и народы сближаться, создавать блоки, альянсы и конфедерации. Евросоюз является продуктом этой силы и существует именно за счет интеграционных тенденций.

В тоже время есть и центробежная сила, связанная с желанием стран и народов сохранить свою идентичность, интегрироваться лишь фрагментарно, получив выгоды, но не понеся издержек.

Такую позицию, во многом выбрали для себя Польша и Великобритания, действуя в составе ЕС. Фактически, Польша и Великобритания — это две страны, которые исторически претендовали на европейское лидерство, оставаясь удаленными от центра в лице Франции и Германии. Как следствие, их политика в рамках ЕС также оказалась нациоориентирована, что обнаруживается, в том числе при рассмотрении «правовых отводов» или «opt-outs». Здесь уместен следующий пример. В рамках переговорного процесса перед подписанием Лиссабонского договора, такие страны, как Великобритания и Польша выступили против принятия части договора, сформулированной в виде Хартии основных прав. Как итог их демарша был подписан Протокол №30 — о применении Хартии основных прав ЕС к Польше и Великобритании. Итогом подписания протокола №30 стала дискуссия о правомерности данного протокола, статусе Лиссабонского договора и, в принципе, будущем Европейского союза, в рамках которого существуют государства, не разделяющие полностью правовых основ конфедерации.

Польша и Великобритания имели различные причины для подписания протокола. В частности позиция Британии была связана с тем, что в ЕС были декларированы более благоприятные права для бизнеса, чем в самой стране, что могло привести к оттоку капитала.

Польша, в свою очередь, выступила против слишком широкого массива социальных прав, превышающих в своем объеме уровень прав, установленных национальным законодательством,.

Дискуссия об «отводе» была представлена сторонниками «позиции отрицания» и сторонниками «фиктивного отвода». Первая позиция представлена в работе Я. Ирасек, где автор говорит о том, что Польша и Великобритания сами делают из себя изгоев и это может кончится их выходом из ЕС.

Позиция «фиктивного отвода» более популярна. Ее придерживался, например И. Пернис, который заявил о формальном статусе протокола, который не затрагивает общей правовой практики и носит частный характер, а сама Хартия не содержит новых типов прав.

Интересна также позиция еще двух авторов — П. Крейга и Г. де Бурки, которые и вовсе заявили, что хартия не дает права Европейскому суду влиять на национальное судопроизводство, а значит, никаких правовых последствий быть не может.

Решение проблемы было достигнуто в 2011 году достаточно директивным способом. Тогда Европейский суд постановил, что Протокол №30, по сути, не имеет юридической силы, а следовательно, Польша и Великобритания обязаны признать Хартию в полном объеме.

Кроме Протокола №30 были также и иные примеры «отводов», представленные в следующей таблице.

Таблица 1

Как демонстрирует приведенная таблица, количество стран, предпринимавших попытки отвода достаточно велико, но в их числе особенно выделяется Великобритания, которая на протяжении всего своего пребывания в ЕС пыталась ограничить интеграцию и сохранить свое уникальное правовое и экономическое положение.

Также показательно, что отвод стал механизмом «фундаментального противодействия», так как он применялся по наиболее болезненным для ЕС с точки зрения интеграции вопросам, в числе которых границы, таможенные барьеры, финансовая система, валютная система, социальные права и др.

Определенным итогом таких споров стал британский Брексит 23-го июня 2016 года, который через апелляцию к интересам множества отдельных граждан Великобритании навсегда подвел черту под интеграционным процессом и поставил вопрос о полном выходе страны из ЕС.

Данное событие является историческим и исключительным для ЕС, так как ранее подобные прецеденты отсутствовали, и не была даже проработана техническая сторона вопроса, хотя механизм был прописан в Лиссабонском договоре в статье №50.

В данной связи важным является не только и не столько наличие формальной процедуры, сколько эффект от выхода Британии из ЕС. Фактически Брексит стал символом недовольства отдельной страны тем путем, которым движется Единая Европа. Таким образом, страна оказалась перед выбором: подавлять свои национальные интересы и бороться с ЕС дальше, в том числе путем отводов, или дистанцироваться от ЕС, сохранив в своей национальной практике определенные позитивные достижения, в числе которых, например, связующая общество культура толерантности, новации европейского права и др.

Пример Британии, Польши и других стран четко показывает неоднозначность выбранного Европой интеграционного пути, который предполагает определенную сделку с обществом по поводу национальных интересов. Таким образом на данный момент пока нельзя говорить о том, что интеграционный проект ЕС находится на завершающей стадии.

Скорее наоборот, статистика организации Евробарометер демонстрирует, что лишь часть населения ЕС воспринимает себя как членов «европейской нации». Так, например, гражданином Европейского союза (при наличии единого гражданства) себя воспринимает около 62% опрошенных. Количество лиц, заявляющих о наличии у них космополитичной европейской идентичности, не превышает 3% респондентов. Опрос также показал, что техническое большинство европейцев — 55% обладают двойной идентичностью, а 38% находят у себя только национальную идентичность.

Представленные цифры демонстрируют выраженные риски с которыми сегодня сталкивается ЕС. Очевидно, что данные риски требуют преодоления, которое может и должно быть реализовано, в том числе, в русле моделирования исторической памяти.

Здесь речь заходит о создании единого европейского исторического наследия, которое смоделировало бы общее представление европейцев о совместной истории, начиная с «обозримого» периода — второй половины ХХ века, отделенной Второй мировой войной от предыдущих периодов и последующих событиях, к которым большинство европейских аналитиков относят память о тоталитаризме 20-го века, сконцентрированный на социализме и сталинизме, Холокост и интеграционный процесс современности, начиная с 1990 г. Именно такой подход был закреплен в европейских программах «Европа для граждан», начатой в 2006 году и обновленной в на 2014—2020 годы.

2.1. Дилемма общеевропейской исторической памяти

Обращаясь к истории, следует отметить, что идея европейской интеграции не нова и многократно поднималась в научной и публицистической литературе еще в ХIХ веке. Позже, но более системно основания для европейской интеграции рассматривались, к примеру, в работах Р. Н. Куденхове-Калерги, который в 1921 г. опубликовал знаковую статью «Чехи и немцы», в которой одним из первых обратился к идее панъевропеизма. Куденхове-Калерги сформировал концепцию, в которой была заложена идея объединения государств через общность идеалов, существующих у разных наций. В качестве основы он рассматривал демократическую культуру, которая, как он предполагал, должна стать основой справедливого порядка.

Основа новой идеологии интеграции, по мнению Куденхове-Калерги должна была быть сведена к объединению стран и народов во всех сферах социально-экономического взаимодействия, потенциалом для которого служит единство общей культуры, основанной на античной эллинистической традиции и продолжающей ее традиции христианской.

Характерно, что здесь автор говорит не о европеизации «через силу», как многие его современники. Скорее Куденхове-Калерги предполагает использование разновидностей «мягкой силы», которая не имеет целью разрушить идентичность, упразднить национальный язык или ликвидировать какие-либо культурные особенности, а наоборот, создает определенный стимул к интеграции, демонстрируя объективную выгоду от нее для конкретного индивида.

По мнению Куденхове-Калерги подобное стимулирование приведет к тому, что люди сами захотят уйти от своего гражданства в пользу определенного космополитизма. Аналогичная судьба ждет и религиозное мировоззрение, исторически разъединявшее человечество. По мнению автора, результатом трансформации должно стать создание свободной нации.

Свободная нация должна будет неизбежно построить и свободное государство, которое будет лишено традиционных национальных границ и будет охватывать все развитое европейское пространство. Идентичность данного государства будет обусловлена не историческими стереотипами, а тем общим мировосприятием, которое появится у всех европейцев в области культуры, экономики, политики и т. д.

Показательно, что, не смотря на то, что со времени написания работы прошло много десятилетий, современная Европа фактически строится на изложенных принципах, но трактует их вариативно и достаточно творчески.

Здесь следует отметить наличие двух подходов — формального и неформального. С точки зрения формального подхода Европа объединяется через законодательство, валюту, образовательную систему и систему трудоустройства. Евросоюз дает гражданам стран-членов европейские паспорта и право перемещения по всей территории ЕС. Однако, несмотря на все перечисленные действия, европейцы в итоге не отказываются от своей национальной идентичности, так как данные действия носят достаточно бюрократизированный и формальный характер. Решение же проблемы интеграции оказывается размещено на эмоциональном уровне. Важным становится то, чем ЕС является для каждого отдельного человека.

В данной связи крайне актуально исследование, реализованное по заказу Европейской комиссии в 2012 году, которое было озаглавлено «Развитие европейской идентичности/идентичностей: неоконченное дело».

Данное исследование представляет интерес, так как дает обзор различных гуманитарных и социальных проектов, проведенных в Европейском союзе начиная с его образования и заканчивая последними годами. Применительно к современному периоду исследование и вовсе проводит своеобразный учет проектов, реализованных на деньги ЕС в рамках Рамочной программы научных исследований (2014—2020) и программы «Горизонт 2020».

Авторы исследования не только проводят формальный обзор и систематизацию разных программ, но и выделяют четыре концепта, на базе которых данные программы выстраиваются и реализуют управление идентичностью. В их числе:

• Первый — Идентификация с Европой которая предполагает, что личность сама активно выбирает европейскую идентичность и сочетает ее с коллективным поведением в рамках которого происходит идентификация с несколькими группами или общностями. Группы, на которые распространяется индивидуальная идентификация не хаотичны, а зависят от сформированного, в том числе информационного, контекста. Исходя из этого можно говорить о ситуативном выборе, который далеко не всегда прогнозируется.

• Второй — Европеизация. Она содержит в себе элемент принуждения, так как в ходе европеизации локальные институты вытесняются общеевропейскими более сильными, универсальными и масштабными аналогами. Также показательно, что не всегда возможно разделить европеизацию и глобализацию, которые имеют одинаковый принцип действия, что несколько девальвирует ценность европеизации в формировании именно европейской идентичности.

• Третий — Транснационализм. Транснационализм также служит формированию новой европейской идентичности. Суть транснационализма в том, что человек не привязан к одной территории. Он может жить, работать, учиться и отдыхать в разных странах и регионах и воспринимать их все как часть своей жизни и часть своей большой Родины.

• Четвертый — Космополитизм. Из всех четырех моделей космополитизм представляется наиболее благоприятным с точки зрения создания общеевропейской идентичности. Это обусловлено тем, что космополитизм предполагает активную позицию индивида на принятие многообразия и также является специфическим европейским феноменом сочетающим «социальный поиск» с представлениями о гуманности, толерантности и свободе.

Четыре приведенных теоретических концепции являются макро концепциями, которые взаимно влияют друг на друга и сосуществуют в общем европейском пространстве. В свою очередь каждая из перечисленных концепций основана на более частных поводах, оказывающих влияние на формирование уникального специфического дизайна индивидуальной идентичности.

Европейские исследователи также обратились к исследованию всего многообразия частных поводов, дифференцировав их по девяти подтипам:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.