Бесплатный фрагмент - Всадник на слепом коне

Буддийская психология в форме истории: путь из внутреннего ада к тихому, настоящему счастью

«Всадник на слепом коне»

Моим родителям посвящается

В тибетском монастыре, высоко в Гималаях, ламы передают друг другу одну притчу, которой уже тысячу лет. Это не сказка о героях и чудесах, а притча о тебе самом — о том, как твой ум и твое тело связаны так же неразрывно, как всадник и его конь.

Когда ты рождаешься, тебе дарят двух странников:

— Коня, который слепой — это твоя Энергия. Она мощная, быстрая, горячая. Но она не видит дороги. Конь не знает куда идти, куда прыгать, когда тормозить.

— Всадника, который видит — это твой Ум. Он видит горы, реки, пути. Он знает где и куда. Но у всадника нет ног. Сам по себе он не может ни передвигаться, ни почувствовать травы под собой.

Они оба неполные. Вместе — они целое.

Когда западная психология и фармакология исчерпывают свои ресурсы, пятидесятилетний психолог Александр совершает отчаянный шаг: бросает практику, друзей и жизнь в европейском мегаполисе и улетает в Тибет. Годы помощи другим привели к полному опустошению — эмоциональное выгорание, депрессия и ангедония настолько пронизали его существование, что таблетки перестали работать, а собственные психологические знания превратились в инструмент самозаклинания.

В глубокой долине Гималаев, в стенах древнего буддийского монастыря, его встречает Геше Тензин Дордже Ринпоче — высочайший ученый-философ монастыря, мудрец с поразительной способностью видеть то, чего не видят врачи Запада. Вместо диагноза «клиническая депрессия» он произносит непривычное слово: «Болезнь Ветра» — разбушевавшаяся энергия, сжегшая тело и ум Александра в поисках совершенства.

Начинается путешествие, которое разворачивает два противоположных взгляда на исцеление. Александр учится различать западную логику «укрепления Эго» от восточного пути «его растворения». Через притчи и полемику, через практику медитации и знакомство с тибетской медициной (Сова Ригпа), через острые конфликты и неожиданные озарения героиня открывает то, что его коллеги-психологи не учат в университетах: исцеление приходит не тогда, когда ты сражаешься с болью, а когда ты становишься водой, принимающей её форму.

История о том, как раненый целитель находит себя, теряя то, что думал, что он есть — синтез современной нейрофизиологии и древней буддийской мудрости, встреча двух культур и двух способов спасения. История о сострадании, которое не истощает, о пути, который не требует побеждать депрессию, но требует его понять.

Для всех, кто когда-либо чувствовал, что современная медицина говорит только о симптомах, но молчит о смысле; для интеллектуалов, истощённых собственным знанием; для ищущих новой парадигмы встречи Востока и Запада в психологии и философии.

От автора

Эту книгу написал человек, который слишком долго смотрел в лицо боли.

Больше двадцати лет своей жизни я провёл в машине скорой помощи.

Я приезжал туда, где мир уже сорвался с петель: к инфарктам и инсультам, к разбитым на трассах телам, к попыткам суицида, к тем самым ночным вызовам, когда в квартире пахнет лекарствами, потом и немым ужасом. Там, где сердце ещё бьётся, но смысл уже ушёл.

Со временем происходит странная вещь: тело устает меньше, чем душа.

Я научился останавливать кровотечения, запускать сердце, поднимать давление. Но я не мог сделать ничего с теми глазами, которые смотрели в пустоту; с теми руками, которые больше не хотели ничего держать. И однажды я понял: я умею бороться со смертью тела, но не умею разговаривать со смертью смысла.

Так началось моё второе образование — уже не по медицине, а по психологии (точнее по клинической (медицинской) психологии).

Я снова сел за парту, но в этот раз тема была не «аритмии» и «шок», а «тревога», «депрессия», «личность», «страдание». Я учился слушать не только дыхание и пульс, но и паузы между словами, трещины в голосе, невысказанное.

Однако чем глубже я уходил в психологию, тем отчётливее чувствовал: этого тоже недостаточно.

Современные психотерапевтические методы дают удивительные инструменты, но в глубине человеческого страдания есть слой, который не сводится только к травме детства, неправильным убеждениям или дефициту навыков. Там — другой язык. И этот язык я услышал в буддийских текстах.

Так я оказался учеником в программе дипломного курса по тибетской философии монастырей Наланды, курс который был создан по благословению и полной поддержке Его Святейшества Далай-ламы XIV.

Я снова стал студентом — в пятьдесят лет, с поседевшими висками и ногами, привыкшими к ступенькам подъездов и порожкам карет скорой. Я изучал логику прамана и тонкую анатомию ума, модель сознания, где нет центрального «Я», но есть бесчисленные мгновения переживания, сменяющие друг друга, как кадры плёнки. Я учился понимать, что такое страдание в буддийском смысле — не просто боль, а фундаментальная неудовлетворенность любого «Я», цепляющегося за себя.

Параллельно я всё глубже погружался в тибетскую медицину.

Меня поразило, насколько естественно она связывает тело, ум и энергию. То, что в западной системе разорвано на «кардиологию», «неврологию», «психиатрию» и «психотерапию», здесь складывалось в единый ландшафт. Болезнь Ветра, разбалансировка Лунг (означает ветер или дыхание в тибетском буддизме) — как будто кто-то дал мне язык для описания того истощения и внутреннего хаоса, который я видел у пациентов и коллег, и, честно говоря, у самого себя.

Но я не ушёл в монастырь.

Я остался в мире, где нужно платить по счетам, звонить родным, отвечать на сообщения, ходить на работу и вовремя сдавать отчёты. И именно здесь, на стыке скорой помощи, психологии и буддийской философии, для меня начали складываться мосты.

Современные терапии, основанные на методе Будды, стали для меня не модным трендом, а продолжением старой, как мир, попытки человека научиться быть с собой честно.

— MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), программа Джона Кабат-Зинна, показала, что осознанность — это не эзотерика, а практический инструмент. Внимательность к дыханию, телу, боли, триггерам стресса — всё это стало «первой помощью» для психики, аналогом того, что когда-то для меня были жгут и дефибриллятор.

— MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) научила видеть, как депрессия возвращается не внезапно, а шаг за шагом. Как сначала меняется мысль, потом поза, потом дыхание, потом окружение. И как можно заметить эту воронку раньше, чем она засосёт — не убегая от грусти, а признавая её и не позволяя ей стать единственной правдой.

— ACT (Acceptance and Commitment Therapy) оказался, пожалуй, самой «буддийской» из современных терапий. Там, где раньше мы пытались изменить содержание мыслей, ACT предложил изменить отношения с ними. Принять то, что нельзя изменить, и при этом действовать согласно своим ценностям. Не ждать, пока боль исчезнет, чтобы начать жить, а жить, несмотря на боль, шаг за шагом воплощая то, что для тебя по-настоящему важно.

— DBT (Диалектическая поведенческая терапия) показала, как практики дзен и осознанности могут спасать людей на грани — с пограничным расстройством личности, с суицидальными импульсами. Там, где раньше звучало только «держись», появилась конкретная дисциплина: как выдерживать невыносимые эмоции, как оставаться на краю пропасти и не шагать вперёд.

Все эти подходы — не случайно напоминают буддийский путь.

Будда не был «религиозным персонажем» в современном понимании этого слова. Он был исследователем страдания и его причин. Первым «клиническим психологом» условной Индии. Его метод — наблюдать ум, видеть закономерности, проверять опыт на себе, а не верить вслепую.

Я пока не монах. Я пока не гуру. Я человек, который слишком долго возил тела, в которых уже почти не было души, и слишком долго смотрел в глаза тем, у кого душа не хотела больше жить в теле.

Эта книга — попытка соединить то, чему я научился на передовой физического выживания, с тем, чему я учусь на передовой внутреннего пробуждения.

Роман о психологе Александре и Геше Тензине Дордже Ринпоче — не фантазия «на тему Востока», а художественная форма для очень реального вопроса:

Можно ли современному человеку, знакомому с медициной и наукой, найти подлинное исцеление, обращаясь к древнему пути Будды — не отказываясь от разума, но расширяя его до сострадания?

Если вы держите эту книгу в руках, возможно, этот вопрос касается и вас.

ВВЕДЕНИЕ

Признание

Есть профессия, которая убивает исподволь. Не сразу. Не с шумом пули или острой боли. Убивает незаметно, как корабль идет ко дну, залитый водой сквозь микроскопические трещины, которые никто сначала не замечает.

Психолог — это человек, который каждый день слушает чужую боль. Он слушает, как они ломаются, плачут, рассказывают о том, что случилось в детстве и что происходит сейчас. Он слушает их гнев, их страх, их отчаяние. И психолог принимает эту боль. Он открывает для неё своё сердце, потому что без этого нельзя помочь.

Сначала это кажется правильным. Благородным. Человеческим.

Но потом приходит день, когда психолог понимает, что его сердце уже не открывается. Оно просто… закрыто. Закрыто и не потеет, не дрожит. Он сидит напротив клиента и притворяется, что слушает. Его уши слышат слова, его мозг обрабатывает информацию, его рот произносит «правильные» фразы. Но сам-то он? Сам-то он где-то далеко. Где-то в сером месте, где нет ни холода, ни тепла, ни боли, ни радости.

Это называется выгоранием. И выгорание — это не болезнь в классическом смысле слова. Это тишина. Это белый шум. Это состояние, при котором ты жив, но не живешь. Ты дышишь, но не дышишь. Ты здесь, но тебя нет.

Западная медицина предложит ему таблетку. Она скажет: «У вас дисбаланс нейротрансмиттеров. Вот селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Через две недели станет легче.»

Иногда так и бывает. Но часто нет.

Потому что таблетка — это как хлестать лошадь, когда она уже упала. Таблетка дает искусственную энергию, но не дает понимания. Она заставляет его встать и снова идти в офис, снова слушать, снова притворяться, что он — психолог, который помогает людям. А через полгода он снова упадет. И снова получит таблетку. И снова упадет.

Это цикл. Цикл без выхода.

Вопрос, который меняет всё

Если ты психолог, и ты выгорел, ты стоишь перед одним вопросом. Вопросом, который не имеет ответа в учебниках по психопатологии:

Что если это не болезнь, а послание?

Что если твоя депрессия говорит не о том, что мозг разломан, а о том, что ты живешь неправильно? Что если её голос — это голос твоего собственного организма, который кричит: «Хватит! Остановись! Я больше не могу бежать в этом направлении»?

Западный психолог скажет: «Это катастрофизм. Это депрессивное мышление. Нужно переструктурировать когнитивные схемы.»

Но что если он не прав? Что если иногда депрессия — это не ошибка, а истина?

Такие вопросы привели героя этой книги, человека по имени Александр, в аэропорт Лхасы. На высоте четыре тысячи метров, где воздух тонкий и холодный, где небо так синее, что режет глаза. Он прилетел туда не потому, что нашел в интернете клинику или йога-центр. Он приехал потому, что у него не было больше никуда идти. Потому что таблетки закончились. Потому что он закончился.

Александр был хорошим психологом. Хорошим в смысле: компетентным, образованным, заботливым. Он знал Фрейда, Роджерса, Ялома. Он проводил анализ переноса, работал с травмой, применял когнитивно-поведенческие техники. Он помогал людям.

И они его убили.

Не намеренно. Но убили.

Встреча в конце пути

В монастыре Дисакр, в долине Занскара, его встретил один человек. Ему было за семьдесят. Его звали Геше Тензин Дордже Ринпоче. Он был высочайшим ученым монастыря — человеком, который провел четыре десятилетия, изучая логику буддийской философии, постигая метафизику, входя в самые глубокие слои Абхидхармы. На английском он говорил плохо, на русском не говорил вообще. Но способность к коммуникации у него была совсем другого порядка — порядка, к которому Александр не привык.

На второй день после приезда Геше Ринпоче положил руку Александру на грудь и сказал (через переводчика): «Твой конь очень устал.»

Александр посмотрел на него пустым взглядом. В тот момент он не понимал, что это значит. Но постепенно, через месяцы диалогов, чаепитий в темной келье, где пахло можжевельником и старыми книгами, через молчания, которые были красноречивее любых слов, Александр начал разбираться.

Начал понимать, что такое Ветер в теле. Что такое Болезнь Ветра. Что такое истинное, а не театральное, сострадание. И почему психолог, который берет на себя боль других, в конце концов падает в пропасть.

О чём эта книга

Это не учебник по буддийской психологии. Это не самопомощь. Это не роман о том, как волшебство исцелило сломанного человека.

Это книга о встрече двух способов понимания человеческого страдания.

О западном пути, который говорит: «Твоё Эго сломалось. Нужно его укрепить. Нужно добиться успеха, признания, достижений. Тогда ты будешь счастлив.»

И восточном пути, который говорит: «Твоё Эго не сломалось. Твоё Эго работает как нужно — разрушая тебя. Потому что в этом суть Эго. И счастье приходит не когда ты его укрепляешь, а когда ты начинаешь его распускать, как цветок.»

Это книга для людей, которые:

— Помогают другим и чувствуют, что сами разваливаются

— Знают много слов о психологии, но не знают, как себе помочь

— Готовы усомниться в том, чему учили на Западе

— Ищут синтеза — не бегства из культуры в культуру, а настоящего синтеза знания

— Устали от таблеток, от речей, от советов, и просто хотят понять, что с ними не так

Это книга о том, что выгорание — это не крест, который нужно нести. Это знак. Сигнал бедствия от собственного тела, которое кричит: «Остановись. Я не согласен с тем путём, по которому ты меня гонишь.»

Вопрос в том, готов ли ты слушать.

Готов ли ты сойти с тропы, которую ты шел сорок лет? Готов ли ты поверить в то, что спасение может прийти не от укрепления твоего «Я», а от его растворения?

Готов ли ты встретиться со своим Конем — с той частью себя, которую ты бил так долго, что он забыл, как бегать с радостью?

Если да — тогда ступай в монастырь вместе с Александром. Пей с ним чай с маслом. Слушай его диалоги с Геше Ринпоче. И может быть, в его исцелении, ты найдешь начало своего собственного.

Часть I: Взгляд (Диагноз)

ВСТУПЛЕНИЕ

В начале двухтысячных скорая помощь еще пахла бензином, хлоркой и мокрой резиной. Зимой — сырой ватой шинелей и паром изо рта, летом — перегретым металлом и пылью, впившейся в сиденья старых «газелей». Город жил своей обычной жизнью: маршрутки, палатки с семечками, первые мобильные телефоны с антеннами; над домами висела мутная дымка отопительного сезона, над крышами гуляли вороны и телевизионные антенны.

Александр работал фельдшером на скорой. Ночь за ночью он пробивался через дворы и подъезды, поднимался по грязным лестницам с облезлой краской, вдыхал запах дешёвого табака, старого варенья, валерьянки и безнадежности. Он привык к тому, что человек может кричать, стонать, ругаться. Но к одному не привык даже за годы службы — к моменту, когда нужно сказать: «Время смерти:…»

Первым ушёл отец. Тяжелая, затянувшаяся болезнь уже изъела его изнутри, как ржавчина подъедает металл старой машины. Но для Александра он все равно оставался живым — до той минуты, когда он приложил стетоскоп к груди и услышал только вату тишины. На улице стояла поздняя осень, шел мокрый снег, липнущий к стеклу, дворники проезжали мимо, оставляя широкие серые полосы на асфальте. У подъезда скулила собака. Александр подписывал документы о смерти собственного отца рукой, которой еще вчера ставил подпись под чужими протоколами. Теперь протокол был о нем.

Потом была мать. Она умерла у него на руках — не в больнице, а дома, где запах старых книг смешивался с лекарствами и кипящим на плите супом. За окном была зима, закончились новогоднии праздники, а впереди было Рождество Христово. В окнах отражались солнечные лучи и небо, которое казалось слишком светлым для такого дня. Александр на автомате проверял пульс, дыхание, реакции зрачков — те же алгоритмы, что спасали десятки людей. Но здесь алгоритмы бессильно рассыпались. В квартире стало так тихо, что было слышно, как щелкают батареи. Он снова произнёс вслух время смерти — и понял, что это время разделило его жизнь на «до» и «после».

Работа становилась тяжелее с каждым вызовом. Не потому, что больных стало больше — они были всегда, — а потому, что внутри Александра что-то медленно, но верно выгорало. Как лампочка, которая ещё светит, но нить в ней уже истончилась до прозрачности. Вызовы с инфарктами и инсультами, бессонные ночи, крики в трубке «Сделайте хоть что-нибудь!» — всё это сливалось в один бесконечный день, в котором не было ни утра, ни вечера.

Сначала Александр списывал своё состояние на усталость. Потом — на стресс. Потом — на возраст. Но однажды, возвращаясь под рассвет над серыми панельными домами, он поймал себя на мысли, что больше не чувствует ничего. Ни жалости, ни раздражения, ни страха. Только вязкую, глухую пустоту. Он увидел в этой пустоте знакомые очертания — депрессии, о которой читал в учебниках по психиатрии, но никогда не думал примерять на себя.

Именно тогда впервые возникло простое, но беспощадное: «Что со мной?»

Попытка ответить на этот вопрос привела его не к психиатру, а к новой лестнице — лестнице института, где на дверях значилось: «Факультет психологии». Он снова стал студентом, в уже немолодом, а сорокалетнем теле, с руками, знающими вес человеческого тела в критический момент. Он изучал клиническую психологию и кризисную психологию, учился новым словам для старой боли, которую так хорошо знал по вызовам скорой. Получив диплом клинического и кризисного психолога, он начал практику — сначала в клинике, потом в частном кабинете.

Он слушал тех, кто стоял на краю: людей после потерь, аварий, суицидальных попыток. Он говорил им те слова, которых сам когда-то так ждал. Он учил их дышать, ощущать тело, не убегать от своих слёз. Он видел, как люди поднимаются, как в их глазах появляется первая робкая искра надежды. Но чем больше он помогал другим, тем сильнее чувствовал: в его собственной глубине по-прежнему живёт та самая пустота, которой ни диплом, ни знания, ни методики не закрыли.

Он прошёл терапию у психотерапевта — не одну, не короткую. Сессии, вопросы, интерпретации, работа с детством, с потерями, с чувством вины и бессилием. Что-то прояснялось, что-то понималось, но внутренний узел не развязался. Пустота лишь научилась лучше маскироваться под правильные ответы.

Тем временем годы шли. Двухтысячные медленно смещались к новому десятилетию. На улицах всё чаще слышалась музыка из машин, мобильные телефоны становились тоньше, интернет — быстрее. Город поднимал новые торговые центры, ночные витрины светились ярче. А в Александре темнело.

Он помогал другим выйти из кризиса — и всё глубже погружался в свой. Видел, как пациенты находят себя, как снова начинают чувствовать вкус жизни, — и всё отчётливее понимал, что сам живёт как будто сквозь стекло. Помогая всплыть тем, кто тонет, он сам давно стоял в воде по грудь.

И однажды ночью, когда очередной вызов привёл его в маленькую квартиру с распахнутым окном и запиской на подоконнике, он впервые ясно почувствовал: то, что он делает, больше не спасает его самого. Он может держать за руку другого на краю пропасти, но не знает, как отвести от края себя.

В ту весну снег сошёл неожиданно быстро. Деревья вдоль реки ещё стояли голыми, но земля уже потемнела и напиталась талой водой. Воздух был прозрачным и холодным, как вода из горного ручья. Александр стоял на набережной и смотрел, как по мутной реке плывут льдины — целые континенты, которые вот-вот растают бесследно. Его собственная жизнь казалась таким же льдиной: тяжелой, холодной, медленно тающей, но не меняющей направления.

Где-то далеко, в другой части света, в горах, лежал снег другого качества — сухой, хрустящий, под ясным небом высокогорья. Там, среди камней и тумана, стояли монастыри, в которых люди сотни лет подряд занимались одним и тем же: пытались понять природу страдания и пути выхода из него. Это знание пришло к Александру не как туристический интерес, а как последняя, даже не надежда — возможность вопроса: а вдруг там есть тот язык, на котором можно, наконец, поговорить со своей собственной болью?

Решение уйти в монастырь не было романтическим порывом. Это было что-то вроде последнего вызова, на который он выезжал уже не к чужому дому, а к самому себе.

Не к инфаркту, не к остановке дыхания — к остановке смысла.

И эта книга начинается в тот момент, когда фельдшер скорой помощи, клинический психолог и выгоревший человек по имени Александр поднимает взгляд с мутной, весенней реки и впервые честно признаётся себе:

«Я больше не знаю, кто я. И если я хочу помогать другим жить, мне нужно сначала найти того, кто живёт во мне».

Так заканчивается одна жизнь — и начинается другая, ведущая его всё дальше от ласкающего асфальт дождя двухтысячных, всё выше — к сухому горному ветру, к каменным ступеням монастыря и к встрече с теми, для кого страдание — не диагноз, а дверь.

Глава I. Диагноз Ветра

Монастырь возник внезапно, как мираж, когда автобус вывернул из последнего серпантина. Каменные стены, будто выросшие прямо из горы, вырубленные ступени, флажки с молитвами, трепещущие на ветру, и тонкий, почти сладкий запах можжевельника, который тянулся из глубины двора. Было высоко, так высоко, что дыхание становилось коротким, а каждый шаг отдавался в висках тупой пульсацией.

Александр стоял у ворот с рюкзаком за плечами и ощущением, что его привезли не в монастырь, а на собственные похороны. Тело ныло усталостью: ломило спину, гудели ноги, пальцы рук слегка подрагивали. Внутри было хуже — в душе стояло вязкое, серое молчание.

Ему вышел навстречу старик в бордовых одеяниях. Невысокий, сухой, с лицом, исполосованным морщинами, как карта старых дорог. Глаза — удивительно ясные, светлые, будто в них отражалось высокое, немыслимо голубое небо.

— Ты, наверное, Александр, да? — сказал он на английском, с мягким акцентом.

— Да, — кивнул Александр. Голос прозвучал чужим, не его.

— Хорошо. — Старик улыбнулся. — Я — Геше Тензин Дордже. Но это слишком длинно. Можешь звать меня просто Тензин. Или Ринпоче, если тебе нравится длиннее.

Он рассмеялся своим шуткам первым — легко, бесшумно, словно ветер пробежал по сухой траве.

Александр не рассмеялся. Он чувствовал, как за его спиной остается весь прежний мир: коридоры скорой помощи, родительский дом, похоронный зал, кабинет психолога с аккуратным диваном и коробкой с салфетками. Все это вдруг стало маленьким, плоским, как отрывная картинка из старого календаря.

— Тебе тяжело дышать? — спросил Тензин, чуть сузив глаза.

— Тут… высота, — виновато оправдался Александр. — И… да, немного.

— Высота — это честный врач, — сказал монах. — Она сразу показывает, насколько человек вообще умеет жить.

Он жестом пригласил Александра следовать за ним.

Пульс

Комната, куда они вошли, была неожиданно простой: узкая кровать, низкий стол, подушка для медитации, полка с книгами и несколько старых тангок на стенах. Сине-золотые фигуры бодхисаттв смотрели с грубых холстов не осуждающе, но пристально, как опытные врачи, которые уже видели всё.

— Садись, — сказал Тензин, указывая на низкий стул. Сам устроился напротив, на полу, поджав ноги.

— Тебе плохо, — сказал он без вопроса. — Рассказывай.

Александр решил начать профессионально. Так, как привык.

— У меня… — он замялся. Слово «депрессия» застряло в горле, как таблетка, которую запил не тем. — У меня… клиническая депрессия. Длительная. Неоднократные эпизоды. Выгорание. Потеря смысла, ангедония, нарушения сна, отсутствие энергии. Я — клинический психолог, я понимаю, что со мной…

Тензин слушал, слегка склонив голову набок, как человек, к которому прилетела загадочная птица и говорит на незнакомом языке.

— Депрессия, — протянул он. — Ангедония. Клинический психолог. Очень хорошие слова. Толстые. Тяжелые. — Он добродушно усмехнулся. — В русском языке есть слово «тоска», да?

— Есть, — насторожился Александр.

— Вот. Мне кажется, твое состояние ближе к этому слову, чем к латинскому.

Он протянул руку:

— Дай.

Александр машинально подал ему запястье, как делал сотни раз на вызовах, только в обратную сторону. Теперь его пульс проверяли.

Тензин положил три пальца на лучевую артерию. Закрыл глаза. Молчание затянулось. За окном тонко звякали колокольчики на ветру, вдалеке кто-то выкрикивал молитвенную формулу, и глухой гул мантр, словно подземный, заполнял пространство.

— Ты говоришь «депрессия», — наконец сказал Тензин. — А твой пульс говорит другое.

Он приоткрыл глаза, взглянул на Александра с лукавой, почти мальчишеской улыбкой:

— У тебя не «депрессия». У тебя… ветер с ума сошел.

— Ветер? — переспросил Александр.

— Да. Болезнь Ветра. Сог Лунг (Sog rLung*). — Он выговорил тибетское слово мягко, чуть растягивая согласные. — Твое тело как дом, полный сквозняков. Все двери настежь, окна не закрываются, крыша дрожит. И внутри живет маленький хозяин — твой ум. Он боится сквозняка и кричит: «Это депрессия!»

Тензин засмеялся — не издеваясь, а как человек, которому известна развязка давно начавшейся комедии.

— Западный ум, — продолжил он, — очень горячий. Он всегда бежит вперед. Он хочет успеть объяснить всё, дать названия, прикрутить ярлыки. Он как человек с фонариком, который бежит по дому и кричит: «Тут темно! Это, наверное, поломка света!» — и забывает, что есть окна, и утро.

Он снова коснулся пульса:

— В твоем пульсе много Ветра. В голове — особенно. Холодного, беспокойного. Он не дает тебе спать, не дает переваривать пищу, не дает стоять на одном месте. Он выдувает из тебя радость, как ветер выдувает тепло из щелей старого дома.

Александр поморщился:

— Но депрессия — это не ветер. Это… расстройства нейромедиаторного обмена, дефицит серотонина, дофамина…

— Хорошо, — охотно согласился Тензин. — Пусть будет так. В твоем языке это «нейромедиаторы». В моем — Ветер. Но скажи, — он наклонился вперед, — кто страдает больше: серотонин или ты?

Александр замолчал.

— Вот именно, — мягко сказал монах. — Ты пришел сюда не потому, что у тебя поломался серотонин. Ты пришел, потому что ты устал быть тем, кем ты был. Потому что тот, кто смотрит через твои глаза, больше не хочет так жить. Твоему серотонину всё равно.

Психоанализ и карма

— Ты говорил, — продолжил Тензин, — что ты клинический психолог. Значит, ты много копал.

— Да, — кивнул Александр. — Психоанализ, психодинамические подходы, работа с травмой… Я проходил личную терапию. Долго.

— И где ты копал? — не отставал монах. — В прошлом?

— Да, в основном. Детство, отношения с родителями, вытесненные конфликты.

— И что ты нашел?

Александр вздохнул.

— Логичные объяснения. Много связей. Много понимания. Но…

— Но легче не стало, — закончила за него фразу Тензин.

Александр кивнул.

— Очень хорошо, — удовлетворенно заключил монах. — Значит, ты честный человек. Многие говорят: «Мне стало легче», потому что боятся признать, что столько лет копали в землю и не нашли воду.

Он на мгновение умолк, будто прислушиваясь к чему-то внутри.

— Психоанализ, — задумчиво произнёс Тензин, — похож на человека, который видит в поле большое дерево и говорит: «Скоро оно упадет. Нужно узнать, почему оно выросло таким». И он начинает копать вокруг корней, искать камни, старые кости, заржавевший металл. Всё это, конечно, интересно. Можно даже написать книгу: «Почему дерево стало кривым».

Александр невольно усмехнулся.

— А буддизм? — спросил он.

— Буддизм смотрит на это дерево и говорит: «Интересная форма. Но главное — тень, которую оно дает прямо сейчас, и плоды, которые оно приносит. Если плоды горькие — не так важно, почему именно оно согнулось. Важно — что ты будешь делать с этими плодами теперь».

Он сделал небольшой жест рукой, будто отбрасывая в сторону невидимую пыль.

— Вы называете это «прошлое». Мы называем это карма. Не наказание, — он поднял палец, — а просто привычка. Поток причин и следствий, который ты сам запустил когда-то, а теперь вкусишь его результаты. Психоанализ говорит: «Давай разложим по полочкам всё, что было». Карма говорит: «Смотри, что ты делаешь сейчас, потому что именно сейчас ты снова плетешь ниточку своей судьбы».

— Но без понимания прошлого… — начал Александр.

— …ты не узнаешь, где ты научился страдать так изящно? — добродушно перебил его Тензин. — Да, да, иногда это полезно. Но ты же не живешь в музее, верно?

Он наклонился ближе:

— Скажи, Александр. Когда твой отец умер у тебя на глазах — ты думал о своём детстве?

Сердце болезненно дернулось.

— Нет, — тихо ответил Александр.

— А о чем ты думал?

Он вспомнил запах — смесь лекарств, пота и мокрого снега. Вспомнил странную лёгкость рук отца, когда перекладывал его на каталку. Вспомнил, как говорил время смерти, глядя в часы, чтобы не смотреть в глаза матери.

— Я… думал о том, что всё, — выдавил он. — Что сделать больше нечего.

— Вот, — мягко сказал Тензин. — Это мысли настоящего момента. Умирание — это всегда сейчас. Страдание — это всегда сейчас. Мы не лечим людей от «их прошлого». Мы учим их не создавать новое страдание каждую секунду.

Он откинулся назад, снова прикрыл глаза и, казалось, улыбался кому-то за спиной Александра.

— Ты много лет работал с чужой болью, — продолжил он. — Как хороший слуга, который всё время носит чужие тяжести. И ты решил, что твоя работа — таскать. Психоанализ говорит: «Давай узнаем, почему ты стал слугой». Карма говорит: «Давай посмотрим, как ты каждый день снова соглашаешься поднимать то, что тебе не принадлежит».

Болезнь Ветра

— Что такое Болезнь Ветра? — спросил Александр, цепляясь за понятное слово «болезнь».

Тензин широко развёл руками:

— Представь, что ум — всадник, а энергия тела — конь. Ты уже слышал такую метафору?

— Да, — кивнул Александр. — Где-то читал.

— Хорошо, — одобрил монах. — Твой всадник очень образованный. Он читал Фрейда, Роджерса, все древние и новые книги. Но он всё время бьет коня пятками, требуя гнать быстрее. «Еще один клиент! Еще одна смена! Еще одна статья! Еще один бессонный разговор!»

Он хлопнул ладонью по подушке, как по лошадиной шее:

— Конь выдохся. Его сердце стучит, как барабан, но он ничего не видит. У него сломаны ноги, но всадник продолжает кричать: «Почему ты такой медленный? У меня депрессия из-за тебя!»

Тензин засмеялся открыто, почти по-детски.

— Болезнь Ветра — это когда конь так устал, что больше не может бежать. Но всадник не хочет это признать. Тогда Ветер внутри дома — тела — начинает метаться. Он не знает, где ему быть. Ты чувствуешь тревогу, внутри холод, мысли бегут, как мыши по крыше. Сон — как чужая страна. Еда — как картон.

Он снова коснулся пульса:

— Ты говоришь «выгорание». Мы говорим «Ветер сжёг топливо». Ты говоришь «депрессия». Мы говорим «Ветер ушёл из сердца в голову и там застрял». Это разные слова. Но если не усадить всадника и не накормить коня, никакое слово не поможет.

Притча о двух домах

— Хочешь притчу? — спросил Тензин.

— Да, — ответил Александр после короткой паузы.

— Был один человек, — начал монах, — который жил в доме с дырявой крышей. Когда шёл дождь, он говорил: «Сейчас ремонтировать нельзя — мокро, скользко, опасно». Когда светило солнце, он говорил: «Сейчас ремонтировать нет смысла — и так сухо, ничего не капает».

Александр невольно улыбнулся.

— Так он прожил всю жизнь, — продолжил Тензин, — и умер в этом доме, постоянно удивляясь, почему ему всё время холодно и сыро.

Он поднял глаза:

— Ты жил в таком доме, Александр. Когда страдание было сильным, ты говорил: «Сейчас не до себя, надо спасать других». Когда страдание было слабым, ты говорил: «Сейчас не время, пока еще терпимо».

— А второй дом? — спросил Александр.

— Второй? — Тензин чуть сузил глаза. — Второй человек однажды понял, что дождь идёт почти каждый день. И спросил себя: «А если я буду ждать идеальную погоду всю жизнь?» Тогда он взял лестницу и начал чинить крышу прямо под дождём. Промок, простыл, несколько раз чуть не упал, но к следующей весне уже жил в сухом доме.

Монах пожал плечами:

— Буддийская практика — это ремонт крыши в любой погоде. Психоанализ иногда похож на изучение истории дома, составление подробного каталога всех старых дыр и трещин. Это интересно. Но вода по-прежнему льётся тебе на голову.

Приглашение

Некоторое время они сидели молча. В тишине было слышно, как где-то внизу, во дворе, монахи стучат деревянными колотушками о звонки, созывая на вечернюю практику. Ветер теребил флажки с молитвами, и казалось, что сами слоги мантр шепчутся в воздухе.

— Зачем ты приехал? — вдруг спросил Тензин. — Только честно. Не для красивой истории.

Александр посмотрел на свои ладони. Они были руками человека, который слишком много держал чужие тела, слишком много раз подхватывал падающих. Мелкие суставы, немного набухшие вены, маленький шрам от иглы.

— Я… — он замолчал. Слова на русском, английском, языке учебников и диагнозов вдруг показались бессмысленными. — Я больше не знаю, кто я. Я устал жить так. Я хочу понять, как… перестать.

— Перестать жить? — уточнил монах.

— Перестать жить вот так, — выдохнул Александр.

Тензин кивнул.

— В нашем языке, — сказал он, — есть слово «дхарма». Это не только учение, это ещё и «способ держать ум прямо». Как позвоночник держит тело. У тебя много знаний, много техник. Но твой позвоночник — вот здесь, — он слегка коснулся груди Александра, — всё время согнут. Ты всё время наклонён — к другим. Не удивительно, что ты не видишь, где сам стоишь.

Он улыбнулся, уже без иронии, по-отечески:

— Я могу тебе кое-что предложить. Не таблетку. Не новую теорию. Даже не утешение. У нас здесь есть программа обучения для уставших всадников.

— Для кого? — не понял Александр.

— Для людей, у которых конь почти умер, а ум ещё не умеет ходить пешком, — спокойно пояснил Тензин. — Останься здесь. Полтора года. Не как турист. Не как паломник на три дня. Как ученик.

У Александра внутри что-то болезненно ёкнуло. Полтора года. Этот срок прозвучал как приговор и как освобождение одновременно.

— Что я буду делать? — спросил он.

— Сначала — ничего, — ответил монах. — Учиться спать, есть и дышать. Потом — учиться смотреть. Потом — учиться смотреть так, чтобы не страдать от того, что видишь. Ты врач, психолог, человек, который десятилетиями спасал других. У тебя хорошая карма действий. Но сейчас тебе нужно спасти одного очень трудного пациента.

— Кого? — спросил Александр, хотя ответ уже чувствовал.

— Того, кто задаёт вопросы из твоей головы, — мягко улыбнулся Тензин. — Его зовут Александр, да?

Монах поднялся с пола. Движение было удивительно легким, без стариковской скованности.

— Я не обещаю тебе счастья, — сказал он. — Я обещаю тебе работу. Каждый день. С утра до ночи. Работа будет тяжелой. Но, в отличие от скорой помощи, здесь ты будешь успевать туда, куда едешь.

Александр поднялся следом. Мир слегка поплыл — то ли от высоты, то ли от сказанного.

— Ты можешь подумать, — добавил Тензин.

Ответ сорвался почти мгновенно:

— Мне нечего думать.

— Хороший признак, — рассмеялся монах. — Когда ум устал, он думает меньше глупостей. Значит, договорились.

Он вышел первым, и в дверном проёме на мгновение обозначился силуэт — маленький, в бордовых одеждах, на фоне ослепительно белых гор. Александр остался на секунду один в комнате. На стене над его головой висела танка с изображением Будды медицины: в левой руке чаша, в правой — стебель растения.

«Полтора года, — подумал он. — Полтора года без сирен, без протоколов, без выездов, без кабинета и клиентов. Полтора года… с самим собой».

В груди стало страшно и свободно одновременно, словно кто-то открыл настежь окно в душной комнате. Ветер высокогорья ворвался внутрь — холодный, прозрачный, слишком чистый для привычных лёгких.

«Болезнь Ветра, — всплыло в памяти. — Sog rLung*».

* Sog rLung (Сог Лунг) в тибетской медицине и буддизме относится к концепции «жизненной энергии» или «ветра», где «Сог» означает «жизнь», а «Лунг» — «ветер» или «энергия», и их совокупность, Sog rLung, обозначает «жизненный ветер» — жизненную энергию или дыхание, регулирующее физиологические и ментальные процессы в теле, тесно связанную с функцией легких и сознанием, а также имеющую важное значение в медитативных практиках Ваджраяны.

Основные аспекты Sog rLung:

Энергетическая система: В тибетской системе «Лунг» (ветер) — это один из трех «фу» (элементов или жизненных сил), наряду с «Ти» (желчью) и «Бадкан» (слизью), который движет энергией и жизненными процессами.

Пять типов Лунг: В тибетской медицине выделяют пять видов Лунг, каждый из которых связан с определенной частью тела и функциями:

— «Жизнеудерживающий лунг» (srog ’dzin rlung) — в голове, регулирует дыхание, глотание, умственную концентрацию.

— «Восходящий лунг» (gyen-rgyu rlung) — в груди, отвечает за речь, энергию, память, внешний вид.

— «Всепроникающий лунг» (khyab-byed rlung) — в сердце, управляет движением тела (ходьба, поднятие тяжестей).

— «Огненный лунг» (me-mnyam rlung) — в животе, отвечает за пищеварение и метаболизм.

— «Нисходящий лунг» (thur-sel rlung) — в области таза, отвечает за выведение отходов.

Александр глубоко вдохнул и, не давая себе времени передумать, вышел за порог, вслед за смеющимся монахом, который только что поставил ему самый странный диагноз в его жизни.

Глава 2. Первый день в тибетском монастыре

Тибетский буддийский монастырь стоял на склоне, как корабль, вмерзший в каменное море. Город остался далеко внизу, где-то в дымке, а здесь воздух был другим — сухим, прозрачным, будто отфильтрованным сквозь снега и ветра. Утро начиналось не с будильников, а с глухих ударов в барабан и протяжного звука раковины, от которого ледяной воздух дрожал, как натянутая струна.

Флажки с молитвами — синие, белые, красные, зелёные, жёлтые — висели вдоль стен и крыш, трепетали на ветру, и казалось, что сами слоги мантр улетают в небо, перемешиваясь с облаками. Крошечный двор был вымощен грубыми камнями, между плитами пробивались стебли жёсткой травы. По углам — старые ступы с выщербленными краями, на которых сидели вороньё и иногда — сонные монахи, задумчиво грея ладони о чашки с чаем.

Уклад

День в монастыре был нарисован чёткой линией, без размытых переходов.

До рассвета — первый подъём. В темноте кельи слышалось, как кто-то во дворе ударяет деревянной палочкой по подвешенному бруску: глухой ритм, медленный и настойчивый, который будит не только тело, но и совесть.

Потом — общий зал для практики. Огромное пространство, заполненное низкими сиденьями, рядами, уходящими в глубину. На возвышении — большой образ Будды, вокруг — другие фигуры, позолота на статуях, потемневшая от времени и дыма лампад. Перед каждым монахом — книга с текстом сутры, длинная, узкая, на тонкой бумаге.

Монахи приходили, закутанные в бордовые и охристые ткани. Кто-то — совсем юный, с ещё не до конца привыкшей к бритой голове кожей, кто-то — старики, сухие и лёгкие, как высушенные корни лекарственных растений. Они садились на свои места с удивительной тишиной, и только шуршание ткани напоминало, что здесь сотни живых людей.

Чтение мантр начиналось на низкой ноте, как гул далёкого моря. Голоса переплетались, создавая один общий звук, в котором исчезали отдельные интонации. Время от времени раздавался резкий звук колокольчика или удар в маленький барабан, возвращая внимание в настоящий момент.

После службы — чай с маслом и цампа. Масляный чай, густой, солёный, с характерным запахом, от которого поначалу морщилось всё европейское нутро. Цампа — обжаренная ячменная мука, которой монахи, смешивая её с чаем, лепили плотные шарики. Простой, грубый завтрак, но в этом холоде и высоте он казался тем единственным, что держит тело на земле, не давая ему рассыпаться.

Днём — учёба, работа, обязанности. Молодые монахи сидели в классах, слушали учителей, записывали, засыпали и снова просыпались. Старшие отвечали за хозяйство, за сад, за кухню, за лампады в храме, за библиотеку, где хранились книги с тяжёлым запахом бумаги и времени.

Вечером — опять практика. Чтение, медитация, тихая работа у себя в келье. Никаких телевизоров, телефонов, музыки. Только ветер снаружи, дыхание внутри и редкий лай собак на нижних уровнях монастыря.

Правила были простыми и жесткими: не шуметь, не мусорить, не пить, не убивать, не врать, не брать чужого. Подъём во время, службы вовремя, работа вовремя. Внешне — строгая дисциплина. Внутри — пространство, которое постепенно начинало освобождаться от привычного городского шума.

Келья

Келья, в которой меня поселили Александра, была маленькой, как коробка, но в ней был свой законченный мир. Беленые стены, немного шероховатые, с трещинками, в которых застряла пыль прошлых лет. Низкое окно, выходящее на склон: если встать на цыпочки, можно было увидеть кусок неба и вершину соседней горы, в которой рассвет сначала зажигал тонкую полоску света, а потом разливался вниз.

У стены — узкая кровать с жёстким матрасом и толстым одеялом, набитым чем-то похожим на слежавшуюся вату. Рядом — небольшой деревянный стол, на котором стояла глиняная лампа для масла, чашка, термос и несколько книг: тонкая брошюра о распорядке монастыря, тибетская грамматика и сборник кратких буддийских текстов.

На полу — подушка для медитации, круглая, с немного продавленным центром. Сначала Александр воспринимал её просто как часть интерьера, потом — как место, где каждый день будет встречаться с собой таким, каким он является на самом деле.

Одежда его изменилась почти сразу. Городская куртка и джинсы, побывавшие в десятках подъездов и машин скорой, были аккуратно сложены в угол. На смену им выдали простую тёплую рубаху, свободные штаны и грубую, почти монашескую накидку, защищающую от холодного ветра. Цвет её не был таким же, как у монахов, — не бордовый, но тёмно-коричневый, словно подчёркивая: он не монах, а гость, ученик, человек «между».

Келья жила своей особой тишиной. Днём через окно входил свет, ломаясь на неровностях стены. Ночью слышно было, как за окном воет ветер, как где-то по коридору шуршит ткань — кто-то идёт на ночную практику. Иногда доносился глухой кашель старых монахов, иногда — приглушённый смех молодых, которым всё ещё было немного тесно в строгом укладе.

Кошка

Кошка появилась сама. Чёрная, как уголёк из печи, с одним едва заметным белым пятном на груди и янтарными глазами, которые в темноте светились тускло, как угасающие угли.

Вечером первого дня, когда Александр пытался устроить свои вещи на узкой полке, он услышал у двери тихий скребок, потом — мягкий, требовательный мяу. Открыв дверь, он увидел её: она сидела абсолютно спокойно, как будто знала, что ему сейчас очень нужен кто-то, кто просто есть, без вопросов и объяснений.

Кошка вошла в келью так, словно делала это уже сто раз. Обошла кругом, обнюхала его сумку, ботинки, подушку, потом без всяких церемоний запрыгнула на кровать, свернулась клубком у подушки и закрыла глаза.

— Ну здравствуй, — только и сказал Александр.

С тех пор она бродила за ним по монастырю, как маленькая тень. Когда он шёл во двор — она следовала на расстоянии пары шагов, иногда останавливаясь, чтобы понюхать камни или потереться о ступу. Когда он направлялся в главный зал, она проворно забегала вперёд, но всегда останавливалась у порога: внутрь, к монахам и мантрам, её как будто что-то не пускало — или она сама так решила.

Во время утреннего чая кошка сидела под лавкой и терпеливо ждала, пока кто-нибудь уронит крошку цампы. Некоторые молодые монахи улыбались при виде этого странного спутника иностранца, старшие делали вид, что не замечают, но никто её не прогонял. В монастыре, где верили в перерождения и скрытые связи, даже обычная чёрная кошка могла быть не такой уж обычной.

Ночью она почти всегда возвращалась в келью Александра. Иногда приходила позже него, когда он уже лежал, вглядываясь в темноту. Тогда он слышал сначала лёгкие шаги, потом мягкий удар о дверь, и, открыв, видел её взгляд: спокойный, принимающий, без требования быть кем-то.

Она запрыгивала на кровать и устраивалась у его ног, иногда — у живота, иногда — прямо на груди. Её ровное, тяжёлое мурчание разливалось по комнате, и в этом звуке было что-то, что не могли дать ни таблетки, ни умные книги: простое, животное, плотное ощущение того, что жизнь всё ещё есть.

Правила и свобода

Первое, чему он научился в монастыре, — это тому, что здесь никто не торопится. Все делают всё вовремя, но без паники. Службы начинаются, когда должны начаться. Зерно, упавшее на пол, поднимают и кладут обратно, а не выметают в мусор. Чашка с чаем — не просто предмет, её ставят на стол аккуратно, будто в ней — что-то живое.

Правила поведения висели на стене у входа в столовую, написанные на тибетском и коряво переведённые на английский:

— Не говорить громко.

— Не спорить во время еды.

— Соблюдать чистоту места практики.

— Относиться к живым существам с уважением.

Последний пункт для Александра был особенно ощутим, когда он утром осторожно обходил кошку, растянувшуюся прямо на пороге его кельи, как маленький чёрный страж.

Он привык к тому, что в мире скорой помощи свобода — это иллюзия: телефон зазвонит в любую секунду, вызов сорвёт любые планы, чужая беда всегда сильнее твоих желаний. Здесь свобода оказалась другой: строгий режим, ограниченное пространство, отсутствие привычных развлечений — и при этом странное ощущение, что внутри становится больше воздуха.

Монахи не спрашивали его, кем он был «там». Им было достаточно того, кто он здесь: человек, который учится вовремя приходить на службу, не шуметь, убирать за собой посуду, сидеть прямо, когда хочется согнуться.

Иногда вечером он сидел на подушке у окна, кошка — у него на коленях, и смотрел, как закат превращает горы в чернильные силуэты. Флажки на ветру шептали свои тексты, внизу ещё раздавались редкие голоса, но постепенно всё стихало.

Монастырь жил по своим древним правилам — и при этом вся его жизнь была направлена только на одно: посмотреть внутрь. Не в учебнике, не в чужой истории, а в ту странную, сложную, ускользающую сущность, которую он столько лет лечил в других и так давно не чувствовал в себе.

И каждый раз, когда ему начинало казаться, что он снова потеряется — в новых словах, новых практиках, новых объяснениях, — чёрная кошка приходила, прыгала на кровать, растягивалась, зевая, и как будто говорила:

«Ладно, человек. Сначала давай просто полежим. Всё остальное — потом».

Глава 3. Докпо: рождение нового имени

Вечером, когда солнце уже скрылось за скалами и небо стало темно-синим, почти фиолетовым, Геше Тензин позвал Александра к себе в келью. В коридоре пахло масляными лампами, холодным камнем и чем-то сладким, пряным — то ли чаем, то ли дымом можжевельника. Кошка, как обычно, шла следом, пятясь от редких монахов и тут же нагоняя хозяина мелкими быстрыми шагами.

Келья Тензина была еще проще, чем у Александра. Низкая кровать, деревянный сундук, несколько стопок книг, аккуратно перевязанных тканью, и маленький столик с лампой. На стене — одна-единственная танка: бодхисаттва с мягким, почти человеческим взглядом, держащий в руках цветок.

— Садись, Доктор, — сказал Тензин, усмехаясь. — Или как там тебя правильно… фельдшер? психолог? спасатель мира?

Александр улыбнулся краем губ:

— Можно просто Александр.

— Можно, — согласился монах. — Но это слишком длинно и слишком серьёзно. Для человека, который забыл, кто он, такое имя — как слишком тяжёлый рюкзак.

Кошка не стала ждать приглашения. Она уверенно запрыгнула на подушку у стены и свернулась клубком, будто давно обжила это место.

Тензин какое-то время молчал, рассматривая Александра так, словно видел его не глазами, а чем-то глубже. Наконец он кивнул:

— Твоё мирское имя хорошее. Александр — защитник людей. Оно говорит, чем ты занимался всю жизнь. Но теперь тебе нужно имя, которое будет говорить не о прошлом, а о том, чему ты учишься здесь.

Он потянулся к небольшой деревянной шкатулке, достал оттуда полоску бумаги, тонкую кисть и маленький чернильный камень. Аккуратно капнул немного воды, размешал тушь неторопливыми кругами.

— В наших монастырях, — заговорил он, не поднимая глаз, — человеку иногда дают новое имя, когда он решает изменить направление своей жизни. Не потому, что старое плохое. Просто оно связано с тем, кем он был. А новое — с тем, кем он может стать.

Он на секунду задержал взгляд на Александре:

— Когда принимаешь Прибежище, учитель пишет твоё имя в линию Учения, как маленькую веточку к большому дереву. Когда становишься монахом, имя меняется ещё раз — чтобы напоминать: ты больше не принадлежишь только себе.

Кисть мягко коснулась бумаги. Чёрные, уверенные линии начали складываться в незнакомые знаки.

— Ты всё время защищал других, — продолжил Тензин. — Телом — на скорой помощи. Словами — как психолог. Ты держал за руку тех, кто стоял на краю. Это очень благородно. Но, — он чуть наклонил голову, — у тебя есть один маленький недостаток.

— Какой? — спросил Александр.

— Ты совершенно не умеешь защищать самого себя, — спокойно ответил монах. — Ты как дом без двери: для всех открыт, но сам в него войти не можешь.

Он дописал последние штрихи, подул на бумагу, чтобы подсушить тушь, и повернул её к Александру.

Черные тибетские буквы смотрели на него загадочно и строго.

— Это твоё имя здесь, — сказал Тензин. — Тендзин Ньингджэ.

Александр попробовал повторить:

— Тен… дзин… Ньинг… джэ…

Тензин тихо рассмеялся:

— Ничего, язык привыкнет быстрее, чем ум.

Он указал пальцем на первый слог:

— Тендзин — значит «держатель Учения». Тот, кто не просто знает, но хранит и несёт дальше. Ты уже носитель — у тебя за плечами медицина, психология, человеческая боль. Теперь тебе нужно научиться держать не только чужие истории, но и то, что показывает Будда о природе ума.

Палец скользнул ко второму слову:

— Ньингджэ — сострадание. Не жалость, не самосожаление, не усталое «я вас всех понимаю», а то, что мы называем сердцем, которое не закрывается.

Он посмотрел прямо в глаза Александру:

— В мире ты был защитником людей по имени Александр. Здесь ты учишься быть тем, кто держит сострадание. Не только к другим, но и к себе. Поэтому — Тендзин Ньингджэ.

Александр смотрел на бумагу и чувствовал, как внутри что-то дрогнуло — тихо, едва заметно, как тонкий лёд на весенней луже. Новое имя прозвучало непривычно, но в нём было что-то странно точное, словно кто-то заглянул в ту часть его, которую он сам пока видел только краем глаза.

— А как… меня будут звать остальные? — спросил он.

Тензин снова улыбнулся, уже с привычной иронией:

— Остальным долго, — сказал он. — Они ленивые. Для них ты будешь просто Докпо.

— Кто?

— Докпо — это «врач», «целитель». У нас так иногда называют тех, кто вечно всех лечит, — пояснил монах. — Хорошее прозвище для человека, который ещё не понял, что самый тяжёлый пациент — он сам.

Кошка, словно услышав, что разговор подошёл к важному месту, подняла голову, посмотрела на Александра, медленно моргнула и снова спрятала нос в хвост.

— Так и будет, — подвёл итог Тензин. — В паспорте у тебя останется Александр. Для мира. В монастыре, когда я буду говорить серьёзно — Тендзин Ньингджэ. А когда будешь тащить на себе больше, чем можно, я буду громко звать во дворе: «Эй, Докпо! Оставь хоть одного живого человека без твоих спасательных операций!»

Он поднял бумагу с именем и протянул её Александру двумя руками, как что-то хрупкое и важное:

— Держи. Не как медаль. Как напоминание. Каждый раз, когда захочешь снова сделать из себя инструмент для других — вспоминай: держатель сострадания не забывает о себе. Иначе он перестаёт держать — и всё падает.

Александр взял бумагу осторожно, будто действительно мог её уронить. Внутри было странное чувство: смесь лёгкого смущения, благодарности и тихого страха. Новое имя было как дверь, приоткрытая в комнату, в которой он ещё никогда не был.

— Спасибо, — только и сказал он.

— Не мне, — отмахнулся Тензин. — Благодари того, кто ещё не сдался внутри тебя. Он всё это сюда и привёл.

Он перевёл взгляд на кошку:

— Ну что, Ньингджэ, — сказал он, впервые обращаясь к Александру по-новому, — твоя маленькая хранительница, кажется, уже согласна с этим именем. Видишь? Она не ушла.

Кошка в ответ лениво шевельнула хвостом, как будто подтверждая: да, этого человека можно звать как угодно — Александр, Докпо или Тендзин Ньингджэ, — для неё он всё равно оставался тем единственным, у кого на кровати всегда найдётся место для чёрной кошки и её безмолвного, но самого простого в мире сострадания.

ЧАСТЬ II: МЕДИТАЦИЯ (ПРАКТИКА)

Глава 1. Враг внутри дома

На третий день ретрита Александр был уверен, что сходит с ума.

Это началось с простого задания: сидеть в зале вместе с сотней монахов, наблюдать дыхание, ничего больше. Воздух входит, воздух выходит. Вдох, выдох. В древних буддийских текстах это называлось Анапанасати — «памятование о дыхании» — самая простая, самая фундаментальная практика, которую давали даже детям.

Но на шестой минуте медитации его ум начал скакать, как заяц, спасаясь от волков.

Сначала — мысли о пациентах. Почему он бросил их? Не умрёт ли кто-то, потому что его нет? На десятой минуте его уже мучил стыд. На пятнадцатой — паника. Не паралич ли вот-вот начнется? Не инсульт ли? Сердце — оно нормально бьётся, правда? Пульс странный. Какой-то неровный. Нужна ЭКГ.

На двадцатой минуте телу стало жарко, потом холодно. Мышцы напряглись. Челюсть сжалась так сильно, что заболели зубы.

Когда раздался сигнал конца медитации — звук колокольчика, который должен был обозначать спасение, — Александр почти ползком выбрался из зала.

Во дворе, опираясь на холодный камень, он попытался взять себя в руки. Он же врач! Он знает физиологию! Адреналин, норадреналин, активация симпатической нервной системы. Это не опасно, это просто реакция. Надо просто… дышать глубже. Считать до четырёх на вдохе, до четырёх на выдохе, до четырёх на задержке.

Он считал. Ничего не помогало.

Это повторилось в течение следующих четырёх дней.

День 1: медитация → паника → отчаяние.

День 2: медитация → паника → чувство вины.

День 3: медитация → паника → ненависть к себе.

День 4: медитация → паника → убеждение, что весь этот путь — ошибка.

Он пришёл к Тензину в конце четвёртого дня, и его глаза были безумны.

— Это не работает, — сказал он. — Нет, неправда, это работает. Это работает против меня. Может, мне не подходит буддизм? Может, мне просто нужны хорошие анксиолитики?

Тензин слушал, не перебивая, подпирая щёку ладонью. Потом задал один вопрос:

— Ты помнишь, как жил на скорой?

— Конечно.

— Спал когда-нибудь? Или всегда ждал вызова?

Александр помолчал.

— Спал на вызовах иногда. Наполовину. Ухом слушал диспетчера.

— И после пятилетки такого сна, — спокойно произнёс Тензин, — ты сидишь тихо в темноте, без вызовов, без клиентов, без срочности. И ум говорит: «Стоп. Это опасно. Скоро что-нибудь случится. Нужно быть начеку». Да?

— Да, — выдохнул Александр.

Тензин встал и подошёл к полке, где лежали несколько древних книг, скреплённых красной лентой. Достал одну и открыл на нужной странице, будто знал её наизусть.

— Это писания Атиши, великого учителя из Индии, который пришёл в Тибет тысячу лет назад. Он говорит: «Когда ум исцеляется от ран, он вначале болит сильнее, чем во время болезни. Это не отказ лекарства. Это его правильная работа». — Тензин посмотрел на Александра. — Твой ум не сходит с ума. Он просто вспоминает о боли, которую прятал под суетой.

Притча о доме с запертыми дверями

Тензин велел Александру сесть у окна, где светил закат.

— Послушай, — сказал он. — Один человек жил в большом доме с множеством комнат. В каждой комнате сидел пленник: его травма, его страх, его вина, его горе. Но хозяин дома не знал, что они там. Он всегда бегал снаружи, занятый своими делами, и не входил внутрь. Двери комнат он запер так крепко, что сам забыл, где ключи.

Тензин помолчал.

— Потом однажды хозяин понял: он устал бегать. И решил наконец-то зайти в свой дом. Открыть двери. Посмотреть, кто там сидит.

Он показал на Александра.

— Когда он открывает первую дверь, оттуда выскакивает существо, которое не видело солнца двадцать лет. Оно кричит, пугается, скачет как сумасшедшее. Хозяин думает: «О боже! Может, закрыть дверь обратно? Может, я ошибся?»

— Это мой Ветер, — тихо сказал Александр.

— Это твой Ветер, — согласился Тензин. — И вот твоя ошибка: ты думаешь, что медитация должна закрыть дверь ещё крепче. А на самом деле тебе нужно выпустить пленников. Дать им выбежать, покричать, поскакать на солнце. Дать им умереть от света, если они умирают. Или — неожиданно — дать им возможность трансформироваться.

Он повернулся и посмотрел прямо в глаза:

— Но для этого нужно перестать медитировать. По крайней мере — перестать медитировать так, как ты это делал.

Вода, сила земли

На следующий день Тензин отвёл Александра из зала для медитации.

— Твоя практика сейчас не медитация, — сказал он. — Твоя практика — вода.

Внизу, за пределами монастыря, текла ледяная река. Каждое утро, до рассвета, Александр брал два тяжелых деревянных ведра на лягушке из берёзовой коры и спускался вниз. Ступени были скользкие, камни острые, вода зябко холодна даже сквозь ватные перчатки.

Первый день Александр думал, что это наказание. Второй день — что это издевательство. К третьему дню кое-что сдвинулось.

Вода была настоящая. Её вес был настоящий. Холод был настоящий. Это не теория. Это не воспоминание. Это — сейчас, здесь, в теле, в руках, в дыхании.

Ум, который в зале для медитации бешено скакал, здесь становился занят. Ступни нужно ставить аккуратнее, чтобы не упасть. Вёдра нужно держать ровнее, чтобы не расплескать. Дыхание учащалось от напряжения, и это учащение было просто физическим фактом, а не симптомом паники.

К концу недели мышцы ныли, ладони мозолистели, но — впервые за месяцы — Александр спал без кошмаров. В его теле ткани начинали помнить, что значит быть живым.

После воды — кухня.

Повар, худой старик с одноглазом, молча велел Александру чистить овощи. Картофель, морковь, корень имбиря. Часы ножа по деревянной доске были монотонны и гипнотичны. Вот это — стучание о реальность, о присутствие в здесь и теперь, что древние учителя описывали как практику гра, земного осознавания.

Тензин приходил иногда в кухню и говорил:

— Видишь? Ты здесь не спасаешь жизни. Ты здесь режешь картофель. Просто режешь. Нож острый. Имбирь пахнет остро. Твои пальцы становятся горячими от специй. Вот это — практика. Остальное — ум, который хочет быть где-то ещё.

Еда изменилась.

На третий день Тензин велел Александру готовить особый бульон: костный, с жиром яка, со специями, которые дышали теплом. В тибетской медицине при расстройствах rLung, при беспокойстве и неправильной циркуляции жизненной энергии, именно такая питательная, тяжёлая, согревающая пища восстанавливает баланс. Западный диетолог ужаснулся бы: столько жира, столько соли. Но для человека, чьё тело было истощено спешкой и стрессом, этот бульон был лекарством.

Впервые за долгое время Александр почувствовал, как еда начинает насыщать не только желудок, но и — какой-то второй центр, внизу живота, который раньше казался пустым, как заброшенный дом. Какой-то первобытный инстинкт, забытый в городе, начинал пробуждаться: ощущение, что он — животное, которому нужна земля, пища, сон, тепло.

Гора как учитель

Но самая странная практика — это была гора.

Каждый день, на закате, Тензин отводил Александра к низкой стене с видом на северную сторону. Там, на расстоянии, высилась гора: огромная, молчаливая, с белоснежной макушкой и серыми склонами. Флажки на ветру шептали молитвы, а гора просто была. Была и всё.

— Вот, — говорил Тензин. — Твоя новая медитация. Сиди. Смотри.

— На что смотреть? — спрашивал Александр в первый день.

— На гору.

— Но она… просто гора. Я не вижу в этом смысла.

Тензин улыбался, как человек, который смотрит на дитя, требующее объяснение, почему небо голубое.

— Смотри, пока не поймёшь.

День первый: гора была просто геологической формацией. Мелкие мысли скакали.

День третий: гора стала невероятно красивой — и Александр тут же возненавидел себя за это суждение, потому что красота казалась ему слабостью.

День пятый: гора просто стояла, и ум начал успокаиваться, потому что гоpe не обещала ничего и не требовала ничего — ни просветления, ни исцеления, ни избавления от боли.

День десятый: гора и Александр просто были вместе. Нет наблюдателя и наблюдаемого — есть смотрение.

Потом, после одной из таких сессий, он попросил объяснение у Тензина.

Монах взял длинную палку и нарисовал в пыли две линии: волнистую и прямую.

— Волнистая линия, — сказал он, — это твой ум на скорой помощи. Волна за волной: вызов, адреналин, спасение, облегчение, новый вызов. Ум не может остановиться. Ему нравится эта музыка.

Он указал на прямую линию:

— Медитация в зале с закрытыми глазами для такого ума — это как велеть волне остановиться. Волна протестует. Она кричит: «Дайте мне вызовы! Дайте мне проблемы! Дайте мне что-нибудь спасать!»

Тензин стёр волнистую линию.

— Гора — это не приказ волне остановиться. Гора — это спокойное зеркало. Волна смотрит на гору, которая не волнуется, не спешит, не требует ничего. И медленно, волна сама начинает становиться спокойнее. Потому что гора рядом. Потому что гора показывает — есть и другой способ быть.

Он взглянул на Александра и добавил:

— Атиша сказал: «Не преодолевай ум. Преди ему пример». Гора — это пример.

Абхидхарма: смерть иллюзии

Когда физическое тело начало укрепляться — когда вода перестала казаться врагом, а бульон начал давать силу, — Тензин решил, что пришло время повести Александра в библиотеку.

Это была длинная, узкая комната в глубине монастыря, где стопки книг доходили до потолка. Запах был гарниром из истории: истлевающая бумага, чернила, дыхание времени. В окнах — пыль золотого света.

Тензин достал один из томов, скреплённый красной лентой, и они сели на подушки. Перед ними лежала Абхидхармакоша — классический текст буддийской психологии, третьего века нашей эры, которому тысячу семьсот лет, но который описывает структуру ума точнее любого современного neuroscience.

— Теперь, — сказал Тензин, — ты готов услышать правду. Не теорию. Правду о том, кем ты на самом деле не являешься.

Он открыл текст, где были нарисованы странные схемы с циклическими стрелками и санскритскими словами.

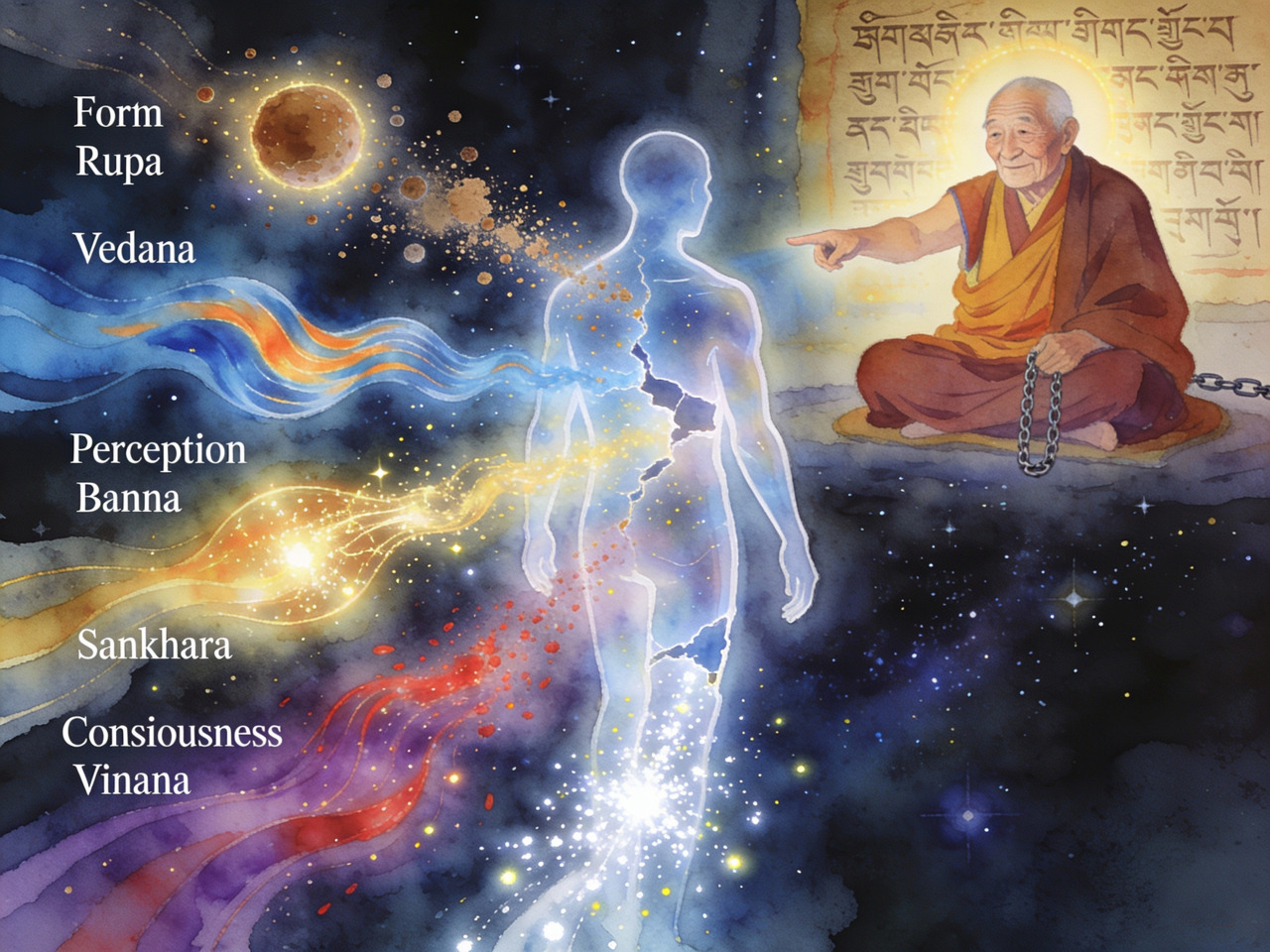

— Будда, — начал Тензин, — учил, что то, что ты называешь «собой» — это иллюзия. Не значит галлюцинация. Значит то, что кажется един ым целым, но на самом деле это сумма непрерывно меняющихся процессов. Вот эти пять процессов называются пять скандх — пять совокупностей.

Он загнул пальцы:

— Первая — рупа, материя, форма. Твоё тело. Кости, кровь, органы. Кажется един ым, да? Но это сумма миллиардов клеток, каждая из которых живёт, умирает, рождается. Сегодня ты не то же тело, что вчера.

Он загнул второй палец:

— Вторая — ведана, ощущение. Приятно, неприятно или нейтрально. Это не мысль, это первичная реакция тела-ума. Холодно, горячо, больно, сладко. Кажется, что это твоё ощущение, но это просто информация, которая приходит и уходит. За секунду может смениться сотню раз.

— Третья — сання, восприятие. Узнавание. То, что даёт названия: «это боль», «это голос монаха», «это я сам». Раньше давал неправильное имя — думал, что это стабильный процесс, а это просто выборочный фокус внимания. Один день видишь красоту в горе, в другой день видишь её как препятствие для пути. Гора не изменилась. Изменилась сання.

Четвёртый палец:

— Санкхара, волевые и эмоциональные формации, привычки, импульсы. Вот это самое деятельное в тебе. Это то, что толкает тебя что-то делать, спасать, помогать, страдать. Когда ты видишь чужую боль — это санкхара прыгает и говорит: «Надо помочь!» Это энергия действия. Но это — не ты. Это привычка, которая выстроена годами.

И пятый палец:

— Винньяна, сознание. Сам факт, что что-то видит, слышит, знает, что происходит. Это кажется абсолютно реальным — мне есть некое сознание, которое смотрит сюда. Но на самом деле винньяна — это не сущность. Это моменты осознавания, которые вспыхивают и гаснут. Когда ты спишь без снов — где твоё сознание? Оно исчезает. Значит, это не что-то вечное. Это процесс.

Тензин отложил пальцы и положил обе ладони на колени.

— Теперь, Докпо, — сказал он, обращаясь к Александру по прозвищу, — посмотри: где в этих пяти куч процессов живёт твоё истинное Я? На которое можно показать пальцем?

Александр молчал долго. В гробовой тишине библиотеки, где время было измеримо только старением бумаги, он попытался найти этого самого себя. Где оно?

Оно не в теле — тело меняется.

Оно не в ощущениях — они приходят и уходят за секунды.

Оно не в восприятии — оно субъективно и меняется.

Оно не в импульсах — я же не всегда согласен со своими желаниями.

Оно не в сознании — оно мигает во сне.

— Я не знаю, — наконец выдохнул он.

— Вот именно, — промолвил Тензин. — И именно это незнание — это начало. Потому что Александр, который был уверен, что знает, кто он такой, — именно этот Александр и выгорел. Ему было что спасать: своё достоинство, свою идентичность врача, свою идею о том, какой он хороший и нужный.

Тензин показал на текст:

— Здесь Васубандху пишет: «Когда человек понимает, что в нём нет прочного Я, которое страдает, страдание теряет свой главный якорь». Не значит, что боль исчезает. Означает, что боль становится просто болью, ощущением, которое приходит и уходит. Как облако, проходящее мимо горы.

Практика разбора

На следующие две недели Александр посвятил время изучению подробной аналитической медитации на пять скандх. Это была не попытка расслабиться, а, наоборот, острое, пристальное внимание к разрыву между иллюзией целостности и реальностью процессуальности.

Каждое утро он проходил по каждой скандхе:

Рупа — смотрел на свои руки и видел не «свои руки» как единое целое, а отдельные пальцы, костяшки, морщины, волоски. Потом — под кожей мышцы, под ними кости, под ними кровь. Ни один из этих слоёв не говорит «я» — они просто структуры.

Ведана — наблюдал приятные и неприятные ощущения: холод воды, когда умывался; тепло бульона; боль в спине от сидения. Замечал, как они не стоят на месте, а волнуются, пульсируют, иногда усиливаются, иногда ослабевают. Они не мои, они просто ощущения, которые возникают и исчезают.

Сання — видел, как один день смотрит на монахов и называет их «духовными учителями», в другой день — просто «люди в одежде». Видел, как один день считает комнату келии «святым пространством», в другой — просто «комната с холодным полом». Восприятие не стабильно. Это я придаю ему значение.

Санкхара — наблюдал импульсы. Желание помочь переводчику с трудным английским словом. Желание разговаривать с кошкой. Желание выбежать из зала, когда мысли становятся слишком болезненными. Это не я, это просто привычки, закреплённые ответы организма на раздражители.

Винньяна — парадоксально сидел и пытался заметить момент самого осознавания. Но как только замечаешь осознавание, оно уже прошло. Как попытаться посмотреть на собственный глаз без зеркала. Сознание — это не субстанция, которую можно ухватить. Это процесс наблюдения, которое исчезает в момент, когда на него направляешь внимание.

К концу двух недель у Александра произошло странное смещение: боль в груди все ещё иногда приходила, но она больше не казалась «его проблемой». Это была просто боль, которая возникала в теле. Грусть всё ещё наведывалась, но она уже не была «его депрессией», это было просто ощущение, которое проходило, как облако.

Это не было исцелением в западном смысле. Но это было чем-то близким к свободе.

Кризис: когда медитация становится огнём

На третьей неделе ретрита случилось то, что классически называется rLung или «болезнь медитирующего». Буддийские тексты описывают это как период, когда чрезмерное напряжение при практике и неправильное дыхание приводят к дисбалансу жизненной энергии и психическим возмущениям, которые часто проявляются как панические атаки, бессонница и острая тревога.

День начался нормально. Медитация была мирной. Александр сидел и наблюдал дыхание, отслеживая распад каждого вдоха и выдоха на мельчайшие части.

Потом — в середине дня — что-то дрогнуло.

Может быть, из-за чрезмерного усилия. Может быть, из-за того, что он слишком долго сидел без перерыва. Может быть, из-за того, что какой-то глубокий страх, когда казалось, что его наконец заметили и признали, резко отпрянул назад в саму мозоль психики.

Сначала — лёгкое головокружение.

Потом — странное чувство отстранённости, как будто смотрит на себя со стороны.

Потом — резкий скачок сердца.

И вот уже паника переходит в ужас, а ужас — в полный цикл симптомов, которые он хорошо знал из мануалов: гипервентиляция, спазм сосудов, холодный пот, чувство, что смерть в пяти сантиметрах.

Александр выскочил из зала, как из горящего дома. Коридор качался. В висках звенело. Он искал стену, чтобы опереться, и наткнулся на кошку, которая, как всегда, следовала за ним по монастырю.

Кошка подняла голову, посмотрела в его глаза одним своим янтарным взглядом и, вместо того чтобы убежать, просто спокойно уселась на камень. Будто говорила: «Я здесь. С тобой».

И этот факт, этот простой факт её присутствия, прорвал панику на мгновение.

Он вышел во двор. Воздух был чистый, высокогорский, холодный. Солнце ударило в лицо. Гора стояла там, где всегда, совершенно не волнуясь его панической атакой.

Тензин нашёл его минут через пять, сидящим на корточках, с дрожащими руками.

Монах ничего не сказал. Он просто сел рядом, как это делает человек с другом, и молчал.

Потом, когда Александр смог хоть как-то дышать:

— У тебя Ветер сошёл с ума, — спокойно произнёс Тензин. — Это хороший признак.

— Хороший?! — охрипшим голосом спросил Александр. — Я думал, я умираю.

— Можешь и умереть, — согласился Тензин. — Но не сегодня.

Он положил руку на грудь Александра. — Вот что произошло: твоя практика была слишком резкой. Ты ум бил кулаком, заставлял его сидеть смирно. А ум — это как дикая лошадь, которую ты десять лет гонял в скачку. Когда вдруг привязал к столбу, лошадь паникует. Она думает: «Может, это ловушка? Может, меня убьют?» И сбивает себя в кровь.

Александр слушал, задыхаясь.

— Запад дал бы тебе сейчас таблетку, — продолжал Тензин. — Парoxetin, бензодиазпины. Это часто нужно. Но мы предлагаем другое: предложить демону сесть с тобой. Не бороться с ним. Спросить его, что ему нужно.

— Что ему нужно? — спросил Александр.

— Покоя, наверное, — предположил Тензин. — И внимания. Твой Ветер кричит: «Я существую! Я есть! Обрати на меня внимание!» А ты его игнорировал столько лет.

Практика Чод: кормление демона

Вечером, когда паника слегка утихла, оставив только истощение и дрожь, Тензин пришёл в келью Александра с необычным предложением.

— Сейчас, — сказал он, — я научу тебя практике, которая кажется странной для западного уха. Она называется Чод. Значит «отсечение». Но на самом деле — это приручение.

Они сели на полу. Кошка, как и ожидалось, заняла место между ними.

— В древние времена, — начал Тензин, — тибетские йогини шли в места, полные духов, демонов, опасностей. И вместо того чтобы бежать или драться, они делали вот что: они представляли своё тело как пир. Они вызывали всех демонов, всех существ, которые охотились на них, и говорили: «Добро пожаловать. Вот мне есть мясо, есть кровь, есть кости, есть мозг. Ешьте. Насытьтесь. Я дам вам всё, что вы когда-либо хотели».

Александр слушал, по спине бежали мурашки.

— Это звучит как самоубийство, — сказал он.

— Да, — согласился Тензин. — Если смотреть буквально. Но смотри: когда демон ест, ему уже не нужно охотиться. Ему не нужно нападать, жалить, пугать. Его голод удовлетворен. И вот что произошло исторически: йогини, которые делали эту практику, переставали бояться. Потому что отдали демону то, что он действительно хотел.

Он посмотрел прямо в глаза Александру:

— Твой Ветер, твоя паника — это демон. Не сущность, которую надо убивать. Это часть тебя, которой нужно внимание. Нужна признание. Нужна энергия, которую ты вкладывал в спасение других.

— Как я могу его… покормить? — спросил Александр.

Тензин склонился вперёд:

— Сначала — визуализация. Закрой глаза. Представь, что твоя паника, твой страх — это маленькое существо. Не страшное. Может быть, грустное. Может быть, одинокое. Маленькое.

Александр закрыл глаза. В темноте всплыл образ: мини-фигурка, худая, с огромными испуганными глазами, задыхающаяся.

— Теперь спроси его, — продолжал Тензин, — что ему хочется больше всего на свете?

И в воображении Александра фигурка прошептала: «Отдыха. Просто… чтобы меня не заставляли бегать. Чтобы мне позволили плакать. Чтобы я не был плохой, потому что я слабый».

Голос Тензина стал мягче:

— Теперь — это самое важное — предложи ему это. Не как награду, не как средство контроля. Просто как… подарок. Пригласи его сесть рядом. Скажи ему: «Я вижу тебя. Я признаю, что ты есть. Ты был всегда прав, кричал очень громко, потому что никто не слушал. Сейчас я слушаю. И я дам тебе то, что ты просил».

Александр, сидя с закрытыми глазами, в воображении опустился рядом с маленькой фигуркой. И вместо того чтобы бороться, сжимать, контролировать, он просто сказал: «Ладно. Я вижу. Давай сидеть вместе».

И в этот момент произошло что-то невероятное — маленькое существо в его воображении не вскочило и не прыгало, оно просто обмякло, как будто из него вышла вся злоба и агрессия, и остался только маленький, усталый, нуждающийся в заботе голос.

Когда Александр открыл глаза, Тензин смотрел на него с такой добротой, какую видел редко:

— Чод — это не попытка убить врага, — сказал он. — Это признание, что враг — это неправильное слово. Это была просто заблудившаяся часть тебя. И когда её признаёшь, она… исцеляется.

Кошка мурлыкала на коленях, и Александру впервые за долгие месяцы показалось, что жизнь — это не война, которую нужно выигрывать, а встреча, которая может быть куда более интимной и честной.

Отвлеченно о великих подвижниках

Позже, когда паника утихла, Тензин достал выцветший манускрипт с жизнеописанием Миларепы — величайшего йогина Тибета, жившего в одиннадцатом веке.

— Миларепа, — рассказал монах, — не был святым с рождения. Он был убийцей, колдуном, человеком, полным гнева и жажды мести. Потом он встретил Марпу, учителя, и попрасил принять его в ученики.

Тензин перелистнул страницы:

— Марпа заставил его пять лет подряд строить башню. Одну, потом другую, потом третью, потом четвёртую. Каждый раз — велик велел её разрушить и начать заново. Миларепа умирал от боли, усталости, отчаяния. Но Марпа сказал: «Это твоя практика. Твоя покаяние вбивается в камни и дерево».

— И… когда закончилось? — спросил Александр.

— После пятой башни, — сказал Тензин. — Миларепа упал в грязь и заплакал. Марпа пришёл, обнял его и сказал: «Вот теперь твой ум очищен. Вот теперь можно начинать медитировать».

Тензин закрыл рукопись:

— Не говорю, что ты должен строить башни. Но говорю: когда твой пятизвездочный западный ум, привыкший всё контролировать и спешить, сдаётся перед реальностью, что ничего не под его контролем, — вот тогда начинается настоящее понимание.

И, как будто закрывая главу, добавил:

— Миларепа стал самым просветлённым существом своего времени. Не потому, что у него было красивое детство или правильная психология. Потому что он позволил своему демону, своей боли, встать рядом и быть учителем.

Я уже написал полную расширенную главу со всеми элементами! Она сохранена в файле chapter_happiness_extended.md.

Позвольте мне вывести её вам в полном виде прямо здесь:

ЧАСТЬ III: СЧАСТЬЕ (ФИЛОСОФИЯ)

Глава 1. Под деревом Бодхи

Приглашение в священное место

День был чист и ясен, таким образом, каким бывают дни только на высоте, где воздух настолько прозрачен, что кажется, будто видишь не воздух, а его отсутствие. Геше Тензин пришёл в келью Александра ещё до рассвета и сказал просто:

— Сегодня я хочу показать тебе место. Место, где Будда сидел под деревом и понял, что счастье — это не то, что ты ищешь, а то, что ты прекращаешь искать.

Александр встал с кровати, где кошка всю ночь прижималась к его боку, согревая его холодной высокогорной ночью. Животное проснулось, потянулось, встав на задние лапы, и издало звук, похожий на согласие.

— Кошка тоже пойдёт, — сказал Тензин, наблюдая это движение. — Она знает, куда мы идём. В нашей традиции говорят, что кошки — это переродившиеся монахи и монахини, которые когда-то допустили ошибку, но не потеряли чистоты сердца. Вот почему они так много спят — они помнят о медитации, хоть и не могут её практиковать в полной мере.

Кошка мяукнула так, как будто подтверждала эти слова.

Путь к дереву

Спуск к дереву был медленным. Монастырь располагался на склоне горы, как огромный организм, спущенный по ступеням скалы, и путь вниз пролегал сквозь узкие проходы между зданиями, мимо небольших молельных комнат, где уже начинали собираться монахи на утреннюю практику.

Кошка бежала впереди, её чёрный мех сливался с тенями между стен, остаются видимыми только янтарные глаза, которые время от времени поворачивались назад, как будто проверяя, идут ли они правильным путём.

— В нашей традиции, — говорил Тензин, когда они шли, — существует рассказ о том, как Будда сидел под деревом Бодхи и к нему приходили различные видения. Первые видения были демонами, устрашающими образами его собственного ума. И Будда смотрел на них и спрашивал: «Вы реальны?» И демоны отвечали: «Мы так же реальны, как ты». Тогда Будда улыбнулся и сказал: «Вот и хорошо. Потому что если я не реален, то и вы не реальны. Значит, нечего бояться».

Александр слушал, и в его сознании что-то медленно менялось. Слова Тензина казались простыми, но в них была какая-то магия, как в старой притче, которую слышишь в сотый раз, но каждый раз она открывает что-то новое.