Бесплатный фрагмент - Восстание жукобразов

ВОССТАНИЕ ЖУКОБРАЗОВ

(Фантастический рассказ)

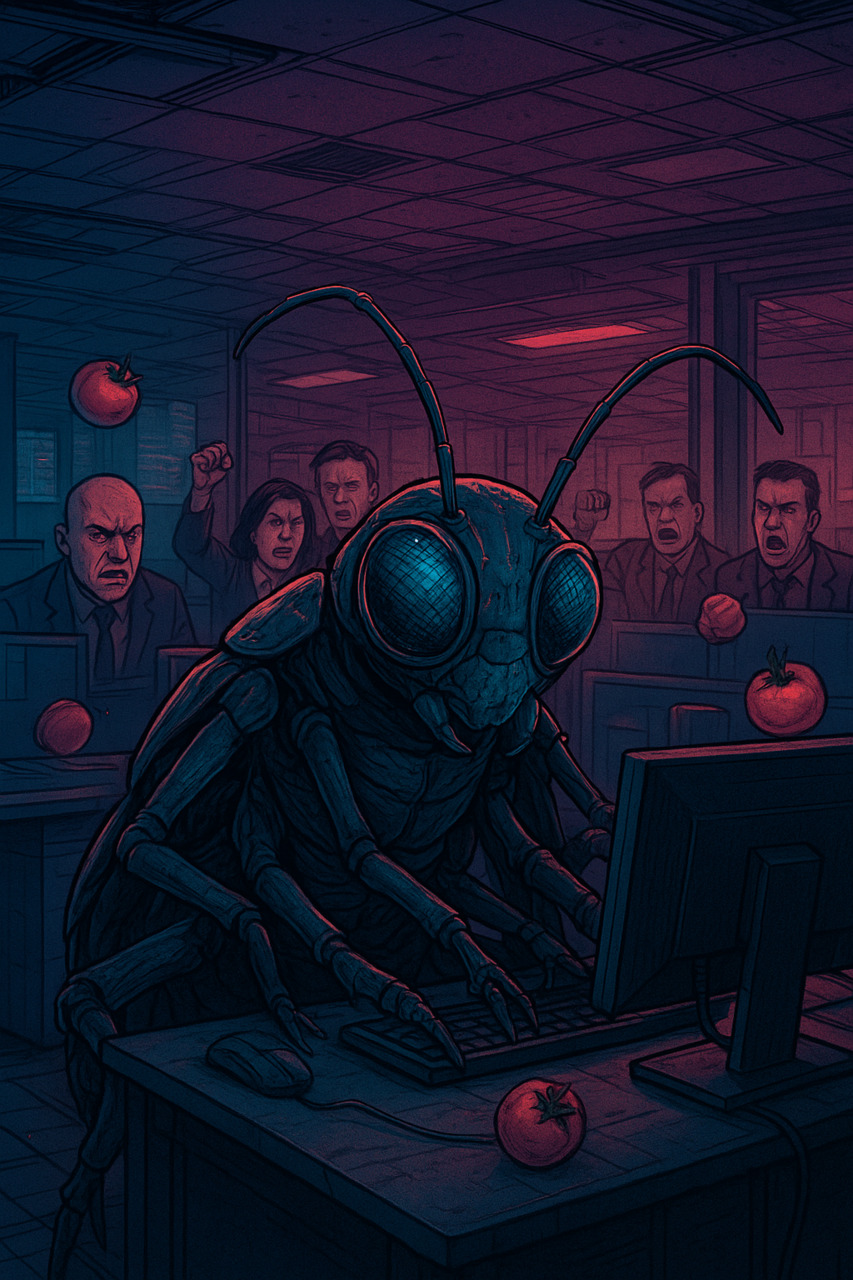

Шмукурли был обычным жукобразом — точнее, настолько обычным, насколько вообще может быть обычен представитель вида, похожего одновременно на знойного японского жука-скарабея, стройную богомолову и металлического краба, отлитого неведомым мастером из темного бронзового сплава. Его панцирь блестел густым, теплым, почти медовым оттенком, на ощупь был гладким, но с микроребрами, которые под разными углами издавали тихий, певучий звон. Восьмеро фасеточных глаз, расположенных в два полумесяца, давали ему обзор почти на триста шестьдесят градусов, что бывало удобно, когда нужно было заметить раздраженного начальника за спиной или, наоборот, спрятать любимую булочку от соседей-жукобразов, вечно жующих всё подряд. Лапы — шесть основных и две манипуляторные — были тонкие, но невероятно крепкие, с когтями, способными вскрыть стальную дверцу так же легко, как пакет с маринованной кукурузой.

Он был переселенцем с планеты Жужужу — места, которое даже в галактических каталогах значилось с усталым вздохом, будто само космическое ведомство понимало, как скучно там жить. Жужужу была безупречной, стерильной сферой гармонии: вечные сумерки под плотным янтарным небом; леса из хитиновых деревьев, шелестящих будто целлофан; равнины, где миллиарды жукобразов вылуплялись из гигантских яиц, сразу умея думать, летать и телепатировать. И именно потому, что умели все и сразу, им было абсолютно нечего делать. Они не строили домов — жили в естественных хитиновых сотах. Не создавали технологий — их тела были совершенны. Не вели войн — они были слишком сильны, и любая битва закончилась бы взаимным избиением без смысла. Не создавали искусства — телепатия убивала тайну и драму, а без тайны и драмы не бывает вдохновения. Жизнь на Жужужу текла ровной, вязкой, как густой мед, и столь же приторной.

Поэтому контракт с германской фирмой «Шмидт-унд-сон», которую иностранцы упорно называли то «Шмидт-унд-зон», то просто «Шмундзон», пришёлся Шмукурли как нельзя кстати. Он прибыл на Землю тридцать третьим рейсом в рамках межзвёздной программы трудовой миграции: раньше людей для неприятных, пахнущих и непрестижных работ завозили из других стран, потом — из других континентов, а с ростом межзвёздных сообщений стало проще брать гастарбайтеров там, где рабочая сила была дешёвой, неприхотливой и с панцирями, устойчивыми к едким испарениям хрящевых складов. Люди же, как выяснилось, охотно перекладывали тяготы — и особенно запахи — на тех, кто соглашался на такие контракты.

Марс жадно поглощал говяжьи хрящи, копыта и рога — там они считались деликатесом, лечебным средством и строительным материалом одновременно, в зависимости от района. Германия же охотно торговала всем, что можно было упаковать, сертифицировать, проветрить и вывезти во вселенную.

Шмукурли стал обычным маклером технического отдела — должностью, где жукобразные лапы оказались даже полезнее человеческих. Он переписывал и перекладывал бумаги: тонкие, шуршащие, пахнущие типографской краской, иногда — старой кожей архивных папок. Он отправлял корреспонденцию по фрахту: телепатически сверял формы с электронными бирками, расправлял углы, распределял через сортировочные аппараты. Он занимался таможенными декларациями, санитарно-эпидемиологическими справками, протоколами о радиационной чистоте, сертификатами происхождения рогового сырья, накладными, счетами-фактурами — всеми теми бумагами, что способны свести с ума даже выдержанного земного бухгалтера. Шмукурли ставил печати — ловко, всеми восемью лапами сразу, каждая из которых ухитрялась держать свой штемпель. Щёлк! — красная. Шлёп! — синяя. Тыщ! — круглая. Хряк! — овальная. Он штамповал, брошюровал кипы документов, прошивал суровыми нитями, обрезал края, приклеивал марки, затем отправлял всё в архив, где запах старой бумаги, клея и пыли смешивался в аромат, который жукобраз поначалу считал омерзительным, но вскоре странно полюбил — возможно, потому что он впервые пах хоть чем-то отличным от безликой Жужужу.

Работа была скучной, механической, рутинной — но всё же лучше той вязкой пустоты, где он вырос. Самое главное — Шмукурли получал деньги. Настоящие земные деньги, на которые мог покупать вещи, каждая из которых казалась ему чудом: часы, в которых тикает время; трусы, нужные непонятно для чего, но выглядящие забавно; шлем — блестящий, с застёжками; пистолет — чтобы просто иметь; лыжи, хотя он летал намного быстрее; маленький фонарик, который давал луч света, хотя он и так отлично видел в темноте.

Он тратил деньги с восторгом, который люди утрачивают уже лет в десять. И каждая покупка казалась ему новым смыслом существования.

После работы, возвращаясь в свой жилище — специальный сотовый дом, сооружённый по образцу пчелиных ульев и приспособленный под размеры жукобразов, — Шмукурли позволял себе маленькие земные радости. Он зажигал фонарик, кружа им по стенкам соты, наблюдая, как свет разбивается на янтарные лучи, которые дрожат на хитиновом потолке, словно стая золотых рыбок. Он мог часами водить лучом по полу, вспыхивающему то медным, то зелёным отблеском, и это казалось ему чем-то невероятно уютным и почти волшебным. Или же включал старенький транзистор, который подобрал на барахолке за смешные деньги. Из него лилась чудная, неровная музыка — со скрипучей, живой гитарой, ленивым саксофоном, дерзкой ударной партией, где-то вдали бормотал контрабас, будто разговаривал сам с собой. Мелодии то взлетали, то срывались, то кружили вокруг, как диковатые птицы, и Шмукурли, не понимая, что это джаз-рок и блюз, просто двигал своими конечностями, покачивая манипуляторными лапками в такт. Иногда он переворачивался на спину и начинал вращаться, как положено жуку в брачный сезон: приподнимал лапы, изображал приглашение к танцу, постукивал коготками по полу.

На Земле, правда, никакого брачного сезона для него быть не могло — гастарбайтерами приезжали лишь особи мужского пола, чтобы не создавать лишних проблем. Люди, проходившие мимо его окна, порой замечали эти вихряшки жукобраза, останавливались, кривили рты и что-то ворчали. Одни бросали взгляд, полный боязливого отвращения, другие перешёптывались, качали головами, будто наблюдали не веселящегося работягу, а помешанного насекомого, нарушающего их унылый порядок.

Так проходили дни, недели, годы. А жукобразы живут долго — по земным меркам удивительно долго. За это время ушли в иной мир многие коллеги Шмукурли: кто не выдержал земной атмосферы, кто заболел, кто решил вернуться на Жужужу. Пять раз сменился шеф фирмы, десять раз офис переезжал — то в Штутгарт, то во Фрайбург, потом в Мангейм, Кассель, Дортмунд, снова в Мангейм — словно хотел спрятаться от клиентов, налоговой или собственных сотрудников. А Шмукурли всё сидел за своим столом, штамповал бумаги, перекладывал папки, соблюдая грандиозную, как ему казалось, пользу: он честно выполнял работу, которая позволяла германскому рынку говяжьих хрящей и марсианскому спросу на них существовать в гармонии.

Хотя любили ли его? Уважали ли? Трудно сказать. Часто он слышал за спиной презрительные возгласы, ощущал на панцире холодные, влажные плевки — люди плевали высоко, но редко попадали мимо. Иногда, покупая еду в автомате, он обнаруживал в батончике или салате странные порошки. Они не могли убить жукобраза — для этого потребовалась бы химия посерьёзнее, — но вызывали такое расстройство желудка, что бедный Шмукурли несколько часов лежал на полу, слабо шевеля лапками, стараясь пережить приступ. А стоявшие рядом хохотали, подталкивали его ногами, как футбольный мяч, и выходило у них это очень удачно — панцирь хорошо катился.

Но Шмукурли не обижался. Он просто не понимал. Зачем им, людям, всё это? Какое удовольствие они получают, выплёскивая на него — маленького, трудолюбивого гастарбайтера — свои негативные эмоции? Ведь не он виноват, что у кого-то слабое здоровье, кто-то ревнует, кому-то не дали премию, а где-то прорвало трубу и затопило в навозе полдома. Он вообще не имел отношения к человеческим катастрофам. Он просто делал своё дело.

Иногда, глядя в окно офиса, он видел марширующих землян — обычно вечером, обычно после нескольких кружек пива. Они несли самодельные плакаты и выкрикивали:

«Инопланетяне — вон с Земли! Это наша планета!»

И били всех подряд — жукобразов, плюшкомузов, паркасув, рвотоблюков.

Плюшкомузы были мягкими серыми существами, похожими на перекормленных единорогов без рогов, но с короткими лапками и мордочкой грустного щенка. Они издавали тихие сопящие звуки, словно у них вечно был насморк. Прилетали из созвездия Бледной Моли, работали в основном в прачечных: их мягкая шерсть идеально впитывала лишнюю воду.

Паркасув — наоборот, были длинными, гибкими, полупрозрачными существами, похожими на живые водоросли. Прибывали с газовой планеты ТПР01.А231, куда земные аппараты не могли даже приблизиться. Паркасув нанимали в химическую промышленность — они прекрасно выдерживали пары кислот, щелочей и чего-то вообще неподдающегося классификации.

А рвотоблюки… ох, тех невозможно забыть. Они были плотными, округлыми, с бесконечными складками, между которыми скрывались глаза, ноздри и, возможно, рот. Передвигались прыжками, оставляя за собой слегка подергивающийся след. Из пояса астероидов у Альфы Медведицы прилетали в основном туристы — рвотоблюки обожали земную кухню, хотя редко могли различить вкус: их вкусовые рецепторы работали только на оттенки горечи.

Шмукурли, беседуя мысленно с собратьями, узнавал, что кого-то облили кислотой, кому-то проломили панцирь, кого-то избили до полусмерти. Одного даже сожгли из огнемёта — тот просто шёл ночью домой, ничего никому не делал. Мирная Германия, как рассказывали справочники, нередко оказывалась совсем немирной в глубине своих закоулков.

«Зачем приглашать нас на работу, если ненавидите?» — недоумевал Шмукурли, жуя зелёный листочек с дерева. Он почти всегда обедал и ужинал один, сидя в замкнутом пространстве, которое люди называли чулан. Скромное помещение в офисе, где хранили швабры, старые коробки и забытые кем-то зонтики. Там было темно, тихо, спокойно. Не пахло недоброжелательностью.

Люди никогда не приглашали его к себе, не предлагали обедать вместе, не звали на день рождения, не спрашивали, как дела. Для них он был как никто — тень в коридоре, шуршащая лапками по линолеуму. И всё же он продолжал делать своё дело, как будто верил, что когда-нибудь люди всё поймут.

Следует сказать, что за время жизни на Земле Шмукурли изменился куда сильнее, чем представлял сам. В нём появились странные, тревожные чувства, которых жукобраз никогда прежде не знал: обида — тягучая, кислая, оседающая на внутренней поверхности панциря, словно плесень; тоска — тяжёлая, как мокрый песок, давящая на внутренние органы; злость — горячая, колющая, будто иглы под хитином; раздражение — дрожь в лапках, мелкая вибрация крыльев, готовых сорваться в непроизвольный взлёт. На Жужужу такого не бывало. Там все жили ровно, без эмоциональных всплесков, напоминая хорошо смазанный механизм. Появись он сейчас на родине таким, каким стал, его бы счли безумцем, заявили бы, что мозг разжижился и перестал считывать телепатические сигналы правильно.

Но дело было не в безумии: Шмукурли просто адаптировался к человеческой жизни. Тонкие, странные петли человеческих эмоций, изломанные тени того, что люди называли когнитивным диссонансом, депрессией, шизофренией, реактивным психозом, олигофренией, психопатией — всё это впиталось в него, как в губку. Он жил среди людей, дышал с ними одним воздухом, поэтому и перенял многое из того, что с ними было неправильно.

И постепенно в нём нарастала ненависть. Не вспышкой — тихим, накипающим кипением. С годами она становилась плотнее, гуще, и Шмукурли понимал: конец неминуем. Естественно, нехороший.

В один день он шёл к лифту, держа под мышкой пухлую папку с годовыми отчётами, чтобы доложить шефу об итогах пятилетнего экспорта. Когда двери лифта открылись, он сделал шаг внутрь — но тут несколько людей резко оттолкнули его. Один ткнул локтем в панцирь, другой пнул в лапу, и все трое, смеясь ехидно и грязно, словно сорвали с кого-то шутку, протиснулись внутрь. Один сказал:

— О, жукопуз не успел! Быстрее, жми кнопку, пока он тут не насрал кислотой! Ха-ха!

Двери закрылись перед мордой Шмукурли, прорезав короткий луч света, и лифт умчался вверх, оставив его в растерянности.

Пришлось воспользоваться крыльями. Он взмыл по шахте, затем вылетел наружу через технический люк и, подлетев к окну кабинета начальника, влетел внутрь. Стекло громко клацнуло, но не треснуло — у жукобразов хорошая аэродинамика.

Шеф, полный, краснолицый мужчина с дряблым подбородком, вечно потной лысиной и глазами, в которых отражался отчётный квартал как постоянный кошмар, отшатнулся и заорал:

— Ты почему не через дверь, подлый жук?!

Шмукурли вежливо объяснил: лифт занят, пришлось использовать естественные возможности. Но шеф, видимо, не знал о лётных навыках жукобразов, поэтому вдруг побледнел и выкрикнул:

— А если ты террорист? Ты что, влетишь и убьёшь меня?!

Это же его собственный мозг породил ужас — и он сам же на него и отреагировал. Схватил стул, размахнулся и ударил Шмукурли в грудной сегмент.

Бедняга отлетел к стене, панцирь гулко стукнулся о гипсокартон, и на несколько секунд сознание погасло.

Когда он очнулся, шеф уже не был шефом. Его тело распадалось — неспешно, мерзко, будто кто-то налил в человеческую оболочку растворитель. Кожа пузырями отходила от мышц, волосы сползали комками, глаза растекались молочными пятнами. Всё это стекало на ковролин вязкой, серо-розовой жижей.

У двери стояла секретарша — молодая, светловолосая, с вычурными накладными ресницами, ногтями цвета бензиновой лужи и вечной привычкой жевать жвачку, словно ей было скучно жить. Сейчас она бледнела стремительнее, чем успевала жевать. Она смотрела на останки шефа, потом медленно подняла взгляд на Шмукурли — и пронзительный визг выбил стекло в дверце шкафа.

— Помогите! Спасите! Убивают!!!

Шмукурли почувствовал, как тело действует само. Будто древний механизм, дремавший миллионы лет, щёлкнул. Из его нижнего сегмента выдвинулся тонкий, блестящий отросток — орган, о котором он раньше и не подозревал. Он дёрнулся, прицелился и выплюнул струю густого, едкого желудочного сока. Жидкость попала в секретаршу — и в ту же секунду её тело начало пузыриться. Сначала пропала кожа, затем растаяли мышцы, пальцы скрючились, словно из воск, ноги обмякли, череп провалился внутрь, и девушка превратилась в бесформенную, кипящую массу с остатками расплавленного пластика от её украшений.

И почему-то её смерть — и смерть шефа — придали Шмукурли не только удовлетворение, но и неведомую прежде смелость.

Мысленный зов пошёл по невидимой сети. Сотни жукобразов, разбросанных по всей Земле, услышали его. И многие, тоже испытавшие насилие и унижение, включили свои механизмы самозащиты.

Шмукурли вылетел из кабинета — теперь уже через дверь, повиснув в воздухе и быстро перебирая крыльями. Он стал обстреливать людей, встречавшихся на пути: менеджеров, бухгалтеров, юристов, айтишников, уборщиков. Его яд попадал на них, а на полу оставались только бурлящие лужи, где среди мясной жижи плавали пуговицы, кусочки ткани, бижутерия, иногда зубы. Стены были забрызганы разводами, почти художественными в своей хаотичности.

Люди в страхе разбегались. Но Шмукурли летал за ними, смеялся — впервые в жизни это был не смех радости, а смех освобождения.

От собратьев приходили отчёты: «Документация завершена». То есть — убито.

Плюшкомузы, казалось, самые мягкие существа в галактике, вдруг выполнили древний рефлекс: их шерсть наэлектризовывалась, а из тел вырывались разряды такого напряжения, что люди сгорали дотла за секунду. Толстые складки плюшкомузов дрожали от напряжения, а вокруг них валялись обугленные, дымящиеся тела.

Рвотоблюки же, подпрыгивая, набрасывались на людей и втягивали мягкие ткани через складчатый рот-порыв — с отвратительным, хлюпающим звуком. Человек оставался стоять на ногах, но уже без мышц: только скелет, слегка обтянутый кожей, и пустые глазницы.

Начинался хаос, которого Земля не знала.

Люди отчаянно защищались, словно вспоминая забытое ремесло, но память о войне за столетия превратилась в легенду, и жесты обороны были неловкими, будто человечество пыталось удержать ладонями прибой. Когда небо раскололось на гулкие соты десантных капсул, жукобразы спустились на города, как рой прожорливых комет, и всё пошло под откос быстрее, чем кто-либо успел понять.

В Пекине первые раскалённые дроны прожгли дыру в Чанъаньцзе, и по ней, как по раскрытой артерии, хлынули тяжёлые штурмовые караки — панцирные твари с клешнёвыми конечностями, дробившими бетон, стекло, броню, всё подряд. Человеческие силы пытались держать оборону у Запретного города, но баррикады рассыпались под бесстрастным напором чёрных хитиновых волн. Лос-Анджелес, ослепший от бликов огня на стеклянных фасадах, рухнул за несколько часов: жукобразы высадились прямо на пляжах Санта-Моники и, продвигаясь вдоль шоссе, срезали город по меридианам, как нож скользит по мягкому фрукту. Париж погиб тише, почти с достоинством — под дымом Нотр-Дама, повторно охваченного пламенем, и под шелест метущихся по брусчатке брюшных пластин; улицы стали сеткой, в которую французская армия угодила, словно в ловчую паутину.

Цюрих пытался держаться дольше всех: банкиры в подземных бункерах и студенты-энтузиасты, вооружённые архивными лазерными резаками из Политеха, создавали квёлые островки сопротивления. Но караки выпустили в город вязкие спороносные завесы, и защитники, один за другим, срывались в беспамятство, оседая на мостовые. Найроби поглотила тьма — не ночная, а та, что шла с неба зернистыми потоками: миллиарды мелких разведчиков-жучков заполнили воздух, и когда они осели на крышах и тропических кронах, город перестал быть городом, превратившись в сплошную колонию инопланетной мантии. Асунсьон, обескураженный скоростью происходящего, пал почти без крика — жукобразы окружили его кольцом, медленно сжимая его, как будто играли в свою древнюю игру «Сферный захват». Канкун, лишённый туристов и шума пляжей, стал мёртвым аквариумом: жукобразы заходили на берег из прозрачных капсул, как ныряльщики, поднимаясь на песок в ровных рядах, и волна за волной заполняли побережье. Аддис-Абеба же сопротивлялась яростно, но недолго: разрушенный Лаэльт и выжженные окрестные холмы легли под тяжёлые пластины инопланетных станков — колонизаторы разворачивали промышленный фундамент прямо по живому камню.

Спустя сутки на Земле в живых не осталось ни одного человека. Планета сменила хозяев. Жукобразы распределили территории, как распределяют клетки муравьиной фермы: в Пекине устроили административный центр юго-восточного сектора; в Лос-Анджелесе — гигантские инкубатории; Париж стал зоной культурной рекультивации, где в хитиновых куполах хранились земные артефакты; Цюрих — финансовым узлом, хоть слово «финансы» они понимали иначе; Найроби переделали под лесоспоровые плантации; Асунсьон — в центр обмена межзвёздных товаров; Канкун — в узел отдыха, где жукобразы медитировали на остатках океанских волн; Аддис-Абебу — в святилище зарождающейся земно-жужужской мифологии.

Для Шмукурли жизнь постепенно стала такой же обыденной, как когда-то на Жужужу. Лёгкая вибрация планеты, её чужие поначалу запахи, даже ржавый привкус земной воды — всё это вошло в его быт, прижилось, как новые пластины на старом панцире. Он как будто вернулся в собственное прошлое: та же повседневная суета, те же очереди за питательным гелем, те же немудрёные споры с соседями по улейному отсеку. Только солнце было другим: ярким, плоским, слегка обидчивым в своём тепле. И всё же — было ли оно ещё чужим?

Шмукурли ловил себя на том, что перестал об этом думать. Земля стала родиной — не прежней, не завоёванной, а просто той, на которой он просыпался и засыпал, слушая ночь. Он иногда вспоминал свои тихие дни в отделе экспорта говяжьих хрящей на Марс, где он, скромный служащий, сортировал партии, жаловался на неизменную логистику и мечтал о приключениях. Теперь приключений было слишком много. И всё-таки каждый вечер он доставал маленький земной фонарик, игрался лучом, метя им по стенам, и включал записи человеческой музыки — голоса и инструменты, которым уже никто не мог дать жизнь.

И от этих звуков, от их хрупкой смелости, в панцире у него зарождалась странная дрожь. Он не знал, что это — память или тоска; возможно, и то, и другое. Он просто сидел под неподвижным земным солнцем и слушал мелодии исчезнувшего мира, который всё же успел стать его собственным.

(24 мая 2024 года, Винтертур)

ИСПОВЕДЬ КАПИТАНА ФАЛЬКА ВАН ДЕР СТРААТЕНА

(Мистика)

Эту историю рассказал мне мой отец, который услышал её от своего отца — моего деда Руслана Ахметова, прошедшего Вторую мировую войну и награждённого орденами Красной Звезды, Славы третьей степени и медалью «За отвагу».

В тот момент ему было всего двадцать пять лет. Он служил старшим матросом на советской подводной лодке Щ-422. Это была лодка серии «Щука» — узкая, длинная, с прочным стальным корпусом, пропахшим соляркой, машинным маслом и человеческим потом. Внутри — теснота и полумрак: узкие проходы, трубы под потолком, приборы с тусклыми шкалами, подвешенные койки, в которых моряки спали по очереди. Каждый знал своё место на ощупь, даже с закрытыми глазами. Лодка жила собственным дыханием — скрипела, стонала под давлением воды и отвечала гулом на каждую команду.

Подлодка участвовала во множестве боевых походов, но о последнем бое Руслан-бобо писал особенно скупо и тяжело, будто каждое слово давалось ему с усилием:

«5 апреля 1943 года, в Баренцевом море, нашу подлодку атаковали немецкие эсминцы Z-28 и Z-31.

Бой был ожесточённым. Мы уже несколько недель курсировали в холодных водах Баренцева моря, когда внезапно услышали характерный вой — немцы засекли нас. Почти сразу последовал шквал глубинных бомб и торпед. Лодку трясло так, будто её швыряли о камни. Свет погас, аварийные лампы загорелись тусклым красным светом.

Мы пытались уклониться, меняли глубину, маневрировали, но одна из торпед всё же пробила борт. Удар был страшный — металл взвыл, корпус содрогнулся, и в отсек хлынула ледяная вода. Она шла быстро, с ревом, сметая всё на своём пути. Механики отчаянно пытались перекрыть поступление воды, работали по пояс в холоде, но безуспешно.

Гул моторов сменился криками и командами. Кто-то молился, кто-то ругался, кто-то молча делал своё дело, зная, что времени почти не осталось. Взрывы продолжали сотрясать корпус, с потолка сыпалась ржавчина, лампы мигали, воздух становился тяжёлым и влажным. Чёрная, ледяная вода поднималась всё выше, забирая тепло, силы и надежду.

Когда стало ясно, что лодка обречена, командир отдал приказ покинуть судно. Это был самый страшный момент — не взрыв, не удар, а понимание. Люди бросались к люкам, помогали друг другу, но для многих было уже слишком поздно. Отсеки затапливало один за другим. Кто-то не успел, кто-то застрял, кто-то остался, чтобы дать шанс другим.

Я помню лица товарищей в красном свете аварийных ламп — спокойные, усталые, словно они уже всё приняли. А потом была только холодная вода и темнота».

Мой дед чудом оказался на поверхности. Хватаясь онемевшими руками за спасательный жилет, он боролся с волнами, которые безжалостно швыряли его из стороны в сторону. Ледяная вода резала кожу, пронизывала до костей, каждый вдох давался с болью, а солёные брызги обжигали горло. Штормовой ветер хлестал по лицу, темнота казалась живой, плотной, и море вокруг выглядело бесконечной чёрной пропастью.

Вокруг него царили тьма и страх. Иногда ему казалось, что из глубины кто-то тянет его вниз, зовёт за собой. Прошло несколько часов, но спасения не было видно. Силы уходили, тело деревенело, мысли путались. Он начал терять надежду и всё чаще думал, что смерть уже рядом — тихая и неизбежная. В голове проносились обрывки воспоминаний: родной дом, лица родителей, запах земли весной, голоса товарищей по лодке. Он чувствовал себя бесконечно одиноким, заброшенным в этом холодном и равнодушном море, где человек был всего лишь песчинкой.

Внезапно сквозь туман он увидел нечто странное. Будто из ниоткуда возник старинный парусный корабль. Он шёл медленно, почти не рассекая воду. Его паруса были рваными, словно изъеденными временем и бурями, борта почернели и сгнили, местами обнажая скелет корабля. Мачты скрипели и кренились, казалось, ещё немного — и они рухнут. Но самое страшное были огни святого Эльма, мерцающие на концах мачт холодным, призрачным светом. Они вспыхивали и гасли, будто дышали, и от них веяло древним проклятием и безысходностью.

Деда заметили и подняли на борт. Его сердце сжалось от ужаса, когда он увидел матросов. Это были мертвецы, ходящие по палубе: иссохшие тела в истлевшей форме, лица, покрытые пятнами и трещинами, словно старая древесина. Их движения были медленными и неестественными, а глаза горели пустым, угольным светом, в котором не было ни жизни, ни смерти — только вечное служение.

Руслана трясло от страха и холода, когда к нему подошёл капитан. Это был высокий худой человек в старинном камзоле, выцветшем и потрёпанном временем. Его лицо было бледным, словно высеченным из камня, с глубокими морщинами и печальными, усталыми глазами. В них не было злобы — лишь бесконечная тоска.

— Я — Фальк ван дер Страатен, капитан. Вы находитесь на борту «Летучего Голландца», — начал он тихим, глухим голосом. — Я заключил сделку с дьяволом, чтобы спасти свою семью от бедствий. Они были обречены на смерть от чумы, и я, в отчаянии, поклялся отдать свою душу, если он сохранит им жизнь.

Капитан на мгновение замолчал, словно каждое слово причиняло боль.

— Дьявол исполнил моё желание, но взамен обрёк меня на вечное скитание по морям, — продолжил он. — Я должен топить корабли и отправлять их экипажи на дно. Теперь я не представляю угрозы тебе. Я просто несчастный человек, который скучает по дому и родным…

Дед был изумлён. Страх смешался с жалостью.

Фальк рассказал, как его сердце веками разрывается от тоски по человеческой жизни. Он мечтает снова почувствовать тепло рук жены, услышать смех детей, пройтись по земле родной Дании. Но вместо этого он обречён вечно скитаться среди туманов и штормов, наблюдая, как гибнут люди, которых он не хотел бы губить.

Затем капитан передал Руслану несколько писем. Они были завёрнуты в старую промасленную ткань, страницы пожелтели, чернила местами расплылись от времени и морской влаги. Почерк был аккуратным, старательным, словно писавший цеплялся за каждую букву, как за последнюю нить, связывающую его с живыми. От писем пахло солью, дымом и чем-то очень древним.

— Пожалуйста, передай эти письма моим родным в Дании. Мы с матросами давно потеряли связь с ними, и, возможно, эти письма станут нашей единственной надеждой на покой, — попросил Фальк.

Руслан пообещал.

Капитан молча кивнул. Деда высадили на берег, и когда он обернулся, корабль уже растворялся в тумане. Огни святого Эльма погасли один за другим, и «Летучий Голландец» исчез, будто его никогда и не было — оставив после себя лишь шум волн и тайну, которую дед пронёс через всю жизнь.

Прошли десятилетия. Дед так и не смог передать письма — их конфисковали сотрудники СМЕРШа в тот момент, когда нашли его, полуживого, выброшенного морем на берег. Бумаги показались им подозрительными: чужой язык, старый почерк, странная бумага, не похожая ни на один военный бланк.

Начались допросы. Его таскали из кабинета в кабинет, не давая спать, не давая времени собраться с мыслями. В прокуренных комнатах с голыми лампами под потолком лейтенант СМЕРШа орал ему прямо в лицо, брызгая слюной:

— Это не письма! Это задание тебе от Абвера или Гестапо! Ты предатель! Признавайся, с кем работал?!

Дед пытался объяснить, говорил про корабль, про туман, про капитана и мёртвых матросов, но каждое слово только усугубляло положение. Его били, обвиняли в шпионаже, в связях с врагом, в измене Родине. Старые письма стали для них «доказательством», а его рассказ — «фантазиями диверсанта».

После военно-полевого суда Руслана отправили в штрафбат. Там не задавали вопросов и не слушали оправданий — там искупали кровью. Целый год он прожил на грани смерти, а затем, израненный и молчаливый, был переведён в морскую пехоту. В той страшной войне Руслан выжил, словно вопреки всему, что должно было его убить.

Но он всегда говорил одно и то же: перед смертью Фальк ван дер Страатен придёт за ним. Он знал, что не исполнил обещание. Поэтому дед всю жизнь боялся воды — рек, озёр, морей. Он никогда не подходил близко к берегу, не ездил на отдых, не ловил рыбу, не купался. Даже звук волн по радио заставлял его мрачнеть и замолкать.

Однако однажды он всё же отправился с семьёй на отдых — на Ташкентское море. Он уверял себя, что это не море, что это просто водохранилище, что проклятие не коснётся его здесь.

Ночью мой отец проснулся от крика. Это был не крик боли — это был крик узнавания и ужаса. Он вбежал в комнату и успел увидеть лишь тень, нечеловечески вытянутую фигуру, которая метнулась и прыгнула в окно. Луна ярко горела в небе, и на гладкой поверхности озера отец заметил старинный парусный корабль, медленно исчезающий в ночной мгле, словно его уносил сам туман.

Дед лежал на полу с широко открытыми глазами. В них застыл не страх — а подтверждение того, чего он ждал всю жизнь. Он был мёртв.

С тех пор я неустанно ищу в архивах КГБ и МВД те самые письма, чтобы однажды передать их потомкам тех, кто до сих пор служит мёртвыми матросами на «Летучем Голландце». Возможно, это единственный способ освободить их от вечного проклятия и дать им долгожданный покой. Но многие архивы бывшего СМЕРШа до сих пор недоступны, а некоторые дела, как мне говорят, «утрачены навсегда».

Иногда мне кажется, что это не случайно. Что кто-то или что-то не хочет, чтобы письма были найдены.

Я опасаюсь, что проклятие капитана «Летучего Голландца» не снято ни с меня, ни с моей семьи. И каждый раз, когда я слышу шум воды или вижу туман над рекой, мне мерещатся огни святого Эльма. Я боюсь, что однажды ночью раздастся крик — уже мой.

И тогда кому-то другому придётся продолжить этот рассказ, чтобы попытаться закончить то, что не было закончено много веков назад.

(8 июля 2024 года, Винтертур)

ВЕЛИКАЯ УЧАСТЬ

(Фантастическая юмореска)

Если бы я задержался на работе хотя бы на пять минут или, наоборот, сбежал бы пораньше, то избежал бы «великой участи», которая в моём понимании давно превратилась в традиционную пытку. Но всё вышло как вышло: я вышел из здания, где осуществлял трудовой процесс, двинулся по улице в сторону стоянки такси. Было недалеко — метров двести. Вечер подкрадывался незаметно, как вор, уже протягивающий руку к последнему солнечному теплу. Солнце отбрасывало багровые лучи, такие густые, будто ими можно было вымазать ладони, и они ложились на фасады домов медленными мазками, расширяясь, как разлившаяся краска. Облака же, наоборот, тяжело темнели, становясь плотными, матовыми, почти металлическими: темно-синими, похожими на чертёжные тени, которыми когда-то закрашивали ошибки на бумаге. Казалось, небосвод вот-вот сомкнётся над городом, как крышка огромного железного сундука, — как вдруг…

Хотя какое «вдруг»? Это давно стало статистикой, такой же унылой и неизбежной, как ежегодное повышение тарифов на вывоз мусора. С небесных краёв опустился космический аппарат. Он не падал, не летел — именно опускался, как опускаются на воду странные, неспешные существа океана. Его очертания были абсолютно не земные: корпус растянут, перекручен в замысловатую линию, похожую на знак «параграф», только утолщённый, блестящий, словно отлитый из стекловолокна, которое всё время меняло оттенки. Тугие изгибы отражали небо и багровое солнце так, будто аппарат состоял не из металла, а из жидкости, замороженной в момент текучего движения.

Одного взгляда хватало, чтобы понять — это не человеческих рук изделие. Все, кто был рядом со мной на улице, разлетелись в стороны. Кто-то упал, потом вскочил и побежал; кто-то ронял пакеты; кто-то просто орал. Я же замешкался. Во-первых, потому что всегда был медлительным. Во-вторых — потому что залюбовался контурами этого корабля, который, хоть и сулил проблемы, выглядел потрясающе. Поразительная вещь: эстетика всегда дурманила меня сильнее страха. И вот этим бессмысленным созерцанием я позволил себя втянуть в «великую участь» — миссию, возложенную правительствами всех стран на обычных граждан, миссию, от которой нельзя было отказаться, если только не хотелось потом платить такой штраф, что пришлось бы продавать почку, а то и обе.

Я — мужчина средних лет, высокий, но сутулый, с вечной тенью усталости под глазами, с волосами, которые давно следовало привести в порядок, — огляделся. Никого рядом не осталось. Стоял посреди пустой улицы, как герой нелепой постановки, который вышел не в тот момент. А меня уже зафиксировали видеокамеры, зелёные точки лампочек на них моргали безжалостно. Значит, отнекиваться бесполезно: процедура — моя, всё целиком. Если сбегу сейчас, штраф будет больше, чем любые траты, что свалятся на меня через минуту.

Аппарат приземлился метрах в двадцати от меня — вернее, завис, даже не пытаясь коснуться земли. Он висел над тротуаром так легко, будто висел всегда, будто тротуар сам был придатком его тени. Кроны деревьев и столбы уходили под корпус, но тот даже не шелохнулся: удерживал дистанцию до миллиметра. Его поверхность отливала красным отражением солнца: густой, тягучий цвет тек по изгибам корпуса и складывался в иллюзию, что по нему стекает кровь. Но это только иллюзия — те, кто оттуда выползли, крови не имели вовсе.

Из раскрытой щели на «параграфе» выползли пять существ — зелёные гусеницы с коричневыми панцирями. Точнее, не просто гусеницы: каждая была длиной примерно метр, шириной с мою ногу, а панцирь состоял из перекрывающихся сегментов, похожих на крыши старых амбаров. Их кожа была не гладкой, а чуть матовой, будто покрытой тончайшими ворсинками. На боках тянулись ряды крошечных ножек — сотнями, и каждая лапка шевелилась отдельно, так что движение их напоминало осязаемую рябь по поверхности воды. Головы были приплюснутыми, с двумя крупными чёрными глазами, как у старых марионеток, стеклянными, совершенно лишёнными выражения. Но именно эта пустота делала их тревожнее. Из ротовых клешней то и дело выскальзывали капли густой прозрачной слизи — вероятно, средство коммуникации или знак возбуждения.

Я насчитал пятерых. Это вызвало у меня облегчённый вздох: три дня назад сосед нарвался на сотню гостей, и его процедура стоила ему месячной зарплаты. Гусеницы были прожорливые — это все знали. Пятёрка выглядела вполне приемлемо: бюджетно, если так можно сказать.

— Приветствуем тебя, брат по разуму! — прокрякала первая гусеница.

На самом деле из её рта донёсся резкий металлический скрежет, будто кто-то водил ржавым ножом по стеклу. Но переводчик — гладкая серая коробка, прикрученная к каждому столбу в городе, — мгновенно преобразовал его в человеческую речь. Динамики на столбе вспыхнули мягким светом, подтверждая, что сигнал прочитан.

Так начиналась моя великая участь.

— Салям, — буркнул я, протирая затылок. В висках пульсировала тупая боль от перегрева: температура в летнее время не спадала ниже тридцати семи в нашем тепловом поясе, где я проживал, и казалось, что воздух пытается меня сварить. Я с тоской посмотрел на отходивший автобус-такси. Из его окон мне махали более удачливые сограждане — те, кому сегодня повезло не нарваться на космическую лотерею. Их лица растянулись в улыбках, но в улыбках этих не было ни сочувствия, ни участия. Скорее — ехидная смесь облегчения и мелкой злорадности: «ха-ха, парень, сегодня твоя очередь, не наша». В некоторых взглядах читалось презрение, будто бы я сам виноват, что не спрятался вовремя. У кого-то губы кривились тонко, почти чернильной ниткой, у кого-то брови поднимались так, как будто они смотрели на цирковую собаку, а не на человека. Настоящий хор ехидства.

Я поднял руку и показал им средний палец. Так, для равновесия вселенной. Повернулся к гусеницам.

— Мы прилетели со звезды… — начала первая.

Далее последовали названия — слог за слогом, щёлкающие, скрежещущие, переплетённые с какими-то хлюпающими частотами. Переводить эти звуковые дебри читателям нет необходимости. Скажу лишь, что это примерно в тридцати двух парсеках от Земли. Немало. Далековато припёрлись, паразиты. Век воли вас не видать.

Тем временем переводчик на столбе мирно вибрировал и вещал чистым, слегка металлическим голосом, подменяя их скрежет человеческой речью:

— Ваш сигнал, посланный шестьдесят лет назад в космос, был пойман жителями планетной системы…

Гусеница произнесла название той самой планеты — длинное, многосоставное, с угловатыми интонациями. И всякий раз, когда я слышал его, внутри у меня вскипала злость. Именно с неё у нас и начался весь сыр-бор. С тех пор мы этих мерзавцев ненавидели больше всех остальных: не только прилетели первыми, но и переслали наш сигнал дальше. Умники! Благодетели… чтоб им пусто было.

Кстати, потомков тех радиоастрономов, что послали в космос тот роковой сигнал, нашли. Осудили. Отправили на каторгу. Решили хоть таким способом наказать за глупость, поданную под соусом «научного прорыва». По сути, это было коллективное «спасибо» от всего человечества за многотысячные визиты по двадцать раз в день — за сорок лет вперед.

— Мы поняли, что в нашей галактике новые, ранее нам неизвестные разумные существа решили установить контакт с братством мыслящих и творящих созданий, и мы откликнулись на вашу просьбу! — продолжала квакать гусеница.

Второй пришелец посверкивал разноцветными импульсами на своём панцире, третий мягко изгибался, словно танцевал, четвёртый выпускал тонкие полоски света из щелей между сегментами. Их скафандры — если это вообще были скафандры — пульсировали мягким биолюминесцентным свечением, как глубинные океанские организмы. Это означало восторг, радость, прилив энтузиазма — так нам объясняли в инструкциях.

Я слушал и кивал, как положено.

— Так что, брат по разуму, встречай гостей! — завершил пришелец.

Так всегда заканчивается первая, вступительная часть. Если вы думаете, что это «насекомое» намеревается обучить нас межзвёздным технологиям, поделиться картами гиперпространства, дать лекарства от старения или хотя бы рецепт долговечной батарейки — то вы наивны. Никто, ни один из прибывших за последние двадцать лет, и не думал о таких вещах. Им это не нужно. Никакой цели поднимать чей-то интеллектуальный уровень у них нет. Им важна только формальность: зафиксировать нас в своих реестрах как планету с разумом. И чтобы мы, в свою очередь, отметили их существование у себя — по форме, по инструкции, по бюрократической необходимости галактического масштаба.

Двадцать лет назад всё было иначе. Или, точнее, мы так думали, что всё будет иначе.

Тогда прилетели жители той самой злосчастной планеты. Они выглядели как коровы с щупальцами и тремя головами — каждая голова имела свою пару глаз, свои зубы, свой рот, и все три одновременно жевали что-то невидимое, пускали слюни и издавали довольное мычание. Вместо хвостов у них были гибкие, толстые, как пожарные рукава, отростки — они ими обнимали встречающих, отчего многие дипломаты впервые испытали настоящий, неподдельный ужас.

Встречали их в ООН. Правительства России, США, Китая, Великобритании, Франции и ЮАР подписали договоры о признании расы и установлении дипломатических отношений. Накормили, напоили — как требовали обычаи. Им выкатили столы с десятками блюд, от травяных салатов до стейков, хотя никто не знал, что они едят. Они ели всё. Всё подряд. Радостно, жадно, с чавканьем. Пили тоже всё — воду, кофе, вино, шампанское, спирт, и даже машинное масло кто-то по ошибке поставил рядом, так они и его хлебнули. Один дипломат потом плакал — мотор его служебной машины накрылся.

Первый контакт обошёлся планетам в копеечку, но никто не жалел — эпохальное событие! Мы тогда ещё верили, что вот сейчас они расскажут нам что-то великое.

Но нет. Они нажрались, взяли подарки и улетели. С тех пор их никто не видел. Зато о нас они сообщили дальше. И дальше. И дальше. И вот результат: ежедневно — гости. Каждый считает своим долгом отметиться у нас, как в странном межзвёздном журнале посещений, и каждый перекладывает расходы на тех, кто случайно оказался поблизости.

А сегодня этим кем-то оказался я.

Да, признаюсь: в первые годы вся Земля кипела от страстей и позитивных ожиданий. Люди еще не успели устать, не осознали, что космос — это не сокровищница знаний, а барабан, в который стучат бесконечные делегации ради галочки. После первых «коров с щупальцами» прилетели еще. Потом еще. И еще. И еще. Словно огромный космический снежный ком покатился с горки, разрастаясь с каждым днем.

Их тоже встречали радостно: с военными оркестрами, караваями, почетными караулами, парадами и транспарантами «Добро пожаловать, братья по разуму!». Народ ликовал, как будто в каждом корабле ожидал увидеть древнего мудреца, который наконец-то шепнет человечеству формулу неограниченной энергии или рецепт вечной молодости.

Но когда счет прибывших перевалил за сотню, у всех медленно начали чесаться затылки. Непривычно, тревожно. Мы наконец спросили себя: а что, собственно говоря, мы получаем взамен?

И ответ был прост: ничего. Пришельцы не делились технологиями. Не отвечали на вопросы о строении своих кораблей. Молчали о сверхсветовых двигателях и законах, что позволяли им преодолевать сотни световых лет. Не рассказывали о химии их биолюминесцентных тканей, о структуре их ДНК или аналогов, о способах лечить болезни. Когда ученые спрашивали о преодолении старения, гости только моргали своими тремя или четырьмя веками, а некоторые — просто смеялись.

Они либо делали вид, что не понимают вопроса, либо откровенно игнорировали. Их цель была одна: прилететь, объявить нас «братьями по разуму», покушать — да, покушать обязательно! — и улететь. Всё.

Таким образом, наше познание разумности Вселенной не принесло человечеству ровным счетом никакой пользы. Разве что статистику. С тех пор количество визитов перевалило за десять миллионов.

И, разумеется, ни ООН, ни правительства планет больше не собирались тратить бюджеты на эти бесконечные застолья. Статью «Встреча братьев по разуму» торжественно вычеркнули из государственных расходов и переложили на нас, простых граждан. В законе это называлось «Великая участь». Процедура состояла из четырех пунктов:

1. Встреча.

2. Кормление.

3. Подписание бумаг о взаимном признании.

4. Проводы.

Подписывал документы теперь не президент, не министр, даже не мэр, а тот несчастный, кому не повезло оказаться рядом с местом посадки корабля. И оплачивал всё он же — из собственного кармана. Уклонение каралось тюрьмой и бешеным штрафом. Для меня эта встреча была пятнадцатой.

У моей жены всего три — и то исключительно потому, что передвигалась она под землей, на метро. Под землю пришельцы не проникали: то ли габариты не позволяли, то ли считали это дурным тоном.

Три встречи — и каждая по глупому случаю. В юности — пикник у речки с мамой. Тогда с неба упала парящая оранжевая сфера, из которой выползли существа, напоминающие скатов на ножках. Жена рассказывала, как расплакалась от страха, а мама пыталась прикрыть её пледом, будто это могло помочь.

Второй раз — романтическая прогулка с подружками. Третий — свидание с первым бойфрендом у фонтана. Она тогда думала, что парень признается ей в любви, а вместо этого признались космические тараканы, что считают людей «достойными разума».

Но ладно, я отвлекся.

Тем временем первая гусеница постучала по корпусу своего корабля — звук был похож на то, как по пустому ведру бьет металлическая ложка — и прокаркала:

— Нам известно, что земляне — гостеприимные существа. Чем угостите вы нас?

Я ткнул пальцем в ближайший ресторан — большой, яркий, с вывеской, мигающей красными буквы, как будто предупреждая: «Дружище, подумай, хватит ли денег».

Внутри кармана у меня скулило портмоне — а я мысленно прикидывал, потяну ли расходы или придется снова пользоваться кредитной картой… и потом месяц питаться лапшой быстрого приготовления.

Так или иначе, засиживаться этим зеленым червям я не дам. Накормлю, подпишу документы, отправлю отчеты почтой в правительство и аккуратно, но настойчиво намекну: «уважаемые братья по разуму, а не пора ли вам обратно в свою червоточину?» День рождения у меня через два дня. И приглашать этих зеленых паразитов я не намерен — не настолько я добрый человек.

Я двинулся к ресторану, чувствуя за спиной, как пятеро гусениц торопливо зашевелили ножками, стараясь не отстать от меня. Их движение было похоже на шуршание плотной травы под ветром, только гораздо громче. Они покачивались, переливаясь светом, словно были довольны тем, что Земля — большая бесплатная закусочная.

И вот так, под шорох множества крохотных лапок, мы втроём — точнее, шестеро против одного — двинулись к дверям ресторана. Который, как назло, оказался пафосным, дорогим и полным людей, которые, увидев меня и мою свиту, мгновенно отвернулись, изображая на лицах то самое выражение: «Повезло тебе, братан. А нам — нет».

Я вздохнул, толкнул дверь и подумал: «Господи… когда-нибудь этот космический дурдом закончится? Или единственный способ вырваться — это переехать на ту самую злосчастную планету, откуда всё началось… и плюнуть им обратно в то же самое окно, откуда однажды вылетел наш сигнал?»

Но, увы, пока моя «великая участь» лишь начиналась.

(24 мая 2016 года, Элгг)

ОШИБКИ КСЕНОМОРФОВ

(Фантастический рассказ)

Сенатор был высоким мужчиной с благородными чертами лица, поджарым телосложением и седеющими висками. Его строгий черный фрак сидел безукоризненно, хоть и казался неподходящим для этого места. Глубокие морщины на лбу выдавали усталость, а глаза, хоть и холодные, теперь блуждали в пустоте. Он стоял в углу, оперевшись о высокий круглый стол, и медленно ел, словно механически выполняя ритуал. Его взгляд был отрешенным, будто он находился не в своей тарелке. Впрочем, так оно и было, и мне это было видно.

Я, улыбаясь, подошел к нему и сказал:

— Для политика вашего уровня и известного «ястреба» данное заведение явно не подходит.

Мы находились в захолустной забегаловке с облупленными стенами, где на потолке свисали пожелтевшие от жира и дыма куски пластика. В воздухе висел стойкий запах дешевого алкоголя, немытой посуды и человеческого пота. За стойкой с облупленной эмалью стоял бледный бармен с пустым взглядом, разливая мутный самогон в грязные стаканы. Здесь ели пересохшее мясо, залитое подозрительным соусом, и хлеб, который, казалось, пережил несколько эпох. Посетители — низший слой общества: нищие, бомжи, бывшие уголовники с осунувшимися лицами и мутными глазами. В углу два громилы со шрамами делили бутылку, бросая на меня оценивающие взгляды. В этом царстве разложения фрак чиновника выглядел так же неуместно, как золотая монета на помойке.

— А вы кто? — очнулся сенатор. Он смотрел на меня спокойно, словно видел надоедливую муху, которая не стоит даже взмаха руки. В его глазах не было страха, лишь слабый оттенок раздражения.

Я медленно вытащил из внутреннего кармана пиджака бластер и положил на стол. Стволом к нему, но так, чтобы он не мог дотянуться. Металл оружия блеснул в тусклом свете, и несколько посетителей мельком посмотрели в нашу сторону, но тут же отвернулись — не их дело.

— Я Антонио Пиколино, свободный охотник за ксеноморфами. Работаю по лицензии Министерства внутренних дел… Вот мои данные, — я кивнул на жетон, прикрепленный к лацкану пиджака. Металлическая пластина засверкала при свете лампы, и на ней вспыхнули цифры, подтверждающие мою личность, а чуть ниже — эмблема ведомства.

Ксеноморфами называли инопланетные организмы, прибывшие из глубин Вселенной и осевшие на Земле. Они трансформировались в людей, принимая нашу форму, наши голоса, даже наши привычки. Их выявить было крайне сложно — их маскировка была идеальной. Если бы не несколько случайных случаев, в результате которых их сущность была раскрыта, никто бы даже не догадался об их присутствии. Теперь же по всему миру работали тысячи агентов и охотников, выискивающих незваных гостей среди людей.

В забегаловке уныло звучала старая пошлая песня из старых колонок, прерываемая помехами. Стекла были мутными, исписанными выцветшими граффити, из которых можно было разобрать лишь обрывки неприличных слов. На стенах висели рваные объявления, приклеенные чем-то липким. Пол был усыпан окурками и засохшими пятнами, происхождение которых лучше было не выяснять. Здесь пахло сыростью, прокисшей едой и перегаром, от которого хотелось задержать дыхание.

Лицо сенатора вытянулось:

— Вы хотите меня убить?

— Не скрою — это цель моего визита к вам, — признался я.

— А почему вы решили, что я ксеноморф? — спросил сенатор, и в его голосе появился неподдельный интерес.

— У ксеноморфов нет социальной градации, — ответил я. — Им не понять, что такое аристократия, плебс, рабы, то неравенство, что создало человечество за время своей истории. Сюда такие, как вы, сенатор, не заходят. Для нормального человека это было бы очевидно.

— А может, я хочу быть ближе к народу! — усмехнулся он. Его аргумент был логичным, и это стоило признать. Ксеноморфы были не глупыми…

Тогда я перешел ко второму доводу:

— Вы кушаете селедку и запиваете молоком — это несовместимые для человека продукты. Вас должно было стошнить, причем так, что в рвоте была бы вся эта питейная, — и я указал на и так грязные и до этого уже облеванные стены. — У ксеноморфов иной метаболизм, они спокойно переваривают даже ядовитые грибы и рыбу-фугу.

— У меня нечувствительность к пище, есть справка от врача, — ответил с насмешливыми нотками в голосе сенатор. — Это редкая, но вполне человеческая болезнь…

Действительно, такая болезнь существует — врожденная нечувствительность к пище. Люди с этим синдромом могут употреблять практически любую еду без побочных эффектов, их желудок не реагирует на несовместимые продукты, а отравления для них — редкость.

Я улыбнулся: мой собеседник умел рассуждать. А то как же! — ксеноморф с низким интеллектом не смог бы подняться на такой высокий властный уровень. Только я был готов к дискуссии. Я никогда не стреляю, не доказав тому, кого собираюсь убить, и тем более, себе, что действую по закону и по правилам.

— Вы голосовали за президента!

Недоумленный взгляд свидетельствовал, что ничего плохого в этом сенатор не видел:

— И что? Он получил 98% голосов избирателей. Его любит народ!

— Народ его ненавидит, а эти проценты нарисовали ему в Центризбиркоме. Диктатор, который сорок лет сидит у власти, ворует и убивает сограждан, не может быть любим. А вам нужен такой человек, ибо он своей политикой уменьшает численность населения. Ксеноморфам необходимо жизненное пространство, и диктатор фактически выполняет их миссию.

— Тогда те сторонники, что голосовали за президента, значит, ксеноморфы? — насмешка не сходила с лица сенатора. — Сходите на избирательные участки, поднимите бюллетени, найдите тех, кто голосовал «за» и убейте!

Я мотнул головой:

— Нет, в этом нет нужды. Есть зомби, для которых президент — святая личность! Но для трезвомыслящих будущего не существует, пока есть такая личность у власти.

— Вы говорите политически опасные вещи, вами может заинтересоваться тайная полиция, — заметил сенатор.

Я прибег к последнему аргументу…

— Вы, как глава Комитета Сената, подписали бюджет на военные расходы. В ней предусматривается не только создание новых видов оружия, но и проведение войны с соседями. Фактически, вы ставите человечество на грань самоуничтожения, ибо все наши соседи — обладатели ядерного оружия.

Сенатор проглотил селедку и произнес:

— Будет ли война — неизвестно. Если президент ее не объявит, то и не станем воевать. Хотя это было бы принуждение соседей к миру. Но вы знаете, что после ядерной войны вся местность будет заражена радиоактивными веществами. Даже ксеноморфы не выживут в таких условиях.

— Радиация спадет за тысячи лет, и потом все вернется в норму. А ваши собратья прилетят позже и будут жить в чистом и свободном мире, где от человечества останутся лишь руины. Ведь они еще там, — и я ткнул пальцем в небо. — Они же еще летят…

Сенатор молча смотрел на меня, а потом вдруг выхватил что-то похожее на авторучку и направил на меня.

— Поздно, — тихо сказал он. Но использовать оружие не успел — я опередил его. Все-таки охотники — по сути профессионалы своего дела, нас трудно застать врасплох. Мой бластер выстрелил первым.

Разряд высокочастотной энергии пронзил тело сенатора. Бластер стреляет не пулей, а мощным электромагнитным импульсом, напоминающим принцип работы микроволновой печи. Энергия разрывает связи в органических молекулах, отделяя живую ткань от неорганических материалов. Кожа сенатора вздулась, потемнела и начала медленно сползать с его тела, открывая под собой нечто жуткое. Его плоть спекается изнутри, под воздействием собственной энергии, словно мясо, зажаренное на раскаленных углях. В воздухе повис резкий, тошнотворный запах горелого мяса и пригоревшего жира. Это не просто запах смерти — это запах подлинного обличия ксеноморфа.

Там, где раньше было человеческое лицо, теперь обнажился красный скелет — чуждый, неестественный, созданный не природой, а искусственными технологиями. Его материал напоминал сложные соединения меди и углепластиков, мерцающих в отблесках тусклого света. Говорят, что из таких же материалов строятся капсулы, на которых ксеноморфы прибывают на Землю. Они печатают из них себе человеческие скелеты, на которые натягивают плоть, словно одежду. Поэтому их так сложно обнаружить.

Настоящие ксеноморфы не имеют костей, хрящей, суставов. Их истинная форма — это бесформенные, пластичные образования, которые могут менять структуру. Но это не делает их глупыми. Напротив, их интеллект превосходит человеческий, ведь их технологии опережают нас на тысячи лет. Они не просто захватчики — они паразиты, подменяющие нас, проникающие вглубь общества.

Я нагнулся и поднял «авторучку» — это было нечто куда более сложное, чем оружие. На вид она казалась обычной, компактной, едва больше настоящей ручки. Но внутри нее скрывалась огромная разрушительная мощь. Такой штуковиной можно испепелить танк или пробить многослойную броню, не оставляя шансов.

Наши ученые утверждают, что это не просто оружие — «авторучки» на самом деле являются двигателями капсул, позволяющими ксеноморфам достигать субсветовых скоростей. Однако на Земле их перенастроили — теперь это идеальные инструменты уничтожения, смертоносные технологии, предназначенные для одной цели: истребления человечества. В этот раз я опередил его, но сколько еще таких, как он, скрываются среди нас?

Находившиеся в забегаловке персоны с явно уголовными рожами делали вид, что ничего не видят или происшедшее их не касается. Это уж был образ жизни упавших на социальное «дно» — игнорировать реальность. Им было все равно, есть ли ксеноморфы, или нет их — главное, чтобы было что пожрать и выпить. Среди них были опустившиеся алкоголики с мутными глазами, уличные грабители с нервными, дергающимися жестами, и бывшие заключенные, привыкшие не реагировать на насилие. Их лица, изборожденные шрамами и синяками, не выражали эмоций — лишь тупое безразличие и усталость.

Я положил оружие ксеноморфа в карман, как свидетельство того, что обнаружил гостя — это предъявлю в отделе статистики МВД. Его плоть скоро растворится до элементарных веществ — мертвый разлагается быстрее, потому что бактерии, что находятся в воздухе, пожирают их мгновенно. Мне же осталось достать блокнот и вписать новую цифру. За пять лет я выявил и уничтожил две тысячи девятьсот девяносто девять особей с другого мира. Таких как я, охотников, было мало. Мы делали основную работу, тогда как тайная полиция и обычные стражи правопорядка не могли отличить слона от обезьяны, не то что найти ксеноморфа. Их методы были архаичными, завязанными на бюрократии и слежке, а мы работали точечно, точно и без лишнего шума.

Конечно, у меня было много аргументов, что сенатор — не человек. Просто уже после трех-пяти предъявлений ксеноморф теряется и начинает атаковать. Они не умеют дискутировать, так как в их среде никто не спорит, все принимают решение единогласно и исполняют, никаких сомнений, никакого недовольства не бывает. И они, оказавшись в человеческом обществе, не способны вести спор и выдают себя. На этом я чаще всего и ловлю их.

— Я умею находить вас, — торжественно сказал я, обращаясь к мертвой плоти, но фактически утверждая себе.

— Да разве? Ты же не смог отличить меня, — послышался женский голос. Весьма знакомый голос.

Я спокойно повернулся и увидел шикарную женщину в синем костюме. Ее длинные черные волосы были идеально уложены, кожа — гладкая, безупречно ухоженная, а темные глаза сверкали холодным интеллектом. Она выглядела дорого, как и ее наряд — синий костюм сидел безукоризненно, подчеркивая силуэт. На ее губах играла легкая усмешка, а в руке она держала такую же «авторучку», что я спрятал в своем кармане. Только это оружие было направлено на меня, и я понимал, что не успею выстрелить первым. Перевес был на стороне женщины, и та это знала. Но медлила, не стреляла.

— Привет, женушка, — весело сказал я, поднимая руки, показывая, что не собираюсь пользоваться бластером. — Патриция, ты как всегда неожиданно появляешься там, где тебя не ждут.

— Брось оружие! — приказала жена. Она напряженно смотрела на меня, её глаза, холодные и пристальные, сверлили меня, выискивая малейший признак сопротивления. Черты её лица оставались непроницаемыми, но в напряжённой осанке угадывалась готовность действовать без колебаний.

Я, продолжая улыбаться, бросил бластер ей под ноги. Та быстро схватила оружие и засунула в сумочку, которую носила вверх дном.

— Ксеноморфы обеспокоены тем, что охотники выявляют и уничтожают нас, — сказала та, которая называла себя Патрицией. На самом деле у ксеноморфов нет имен. Они никак не именуют друг друга, но при этом всегда знают, о ком идет речь. Уж не знаю, как они между собой общаются. — Ты даже не представляешь, скольких усилий нам потребовалось, чтобы наш представитель проник во власть людей. А ты взял и его уничтожил! Я просто не успела опередить тебя… Поэтому наш Верховный совет решил уничтожить тебя, как главного врага. Ты прав, нам нужно жизненное пространство. Земля будет нашей, и ты, и другие охотники нам не помешают. Скоро сюда прибудут миллиарды моих родственников. Но к этому моменту людей здесь не будет!

— Какая гуманность! — кивнул я. — Оккупировать чужую планету! Лишить жизни доминантные формы…

— Люди сами себя уничтожают, мы всего лишь им содействуем в этом… Но ты глуп, хотя и эффективен. Ты больше всех уничтожил наших. Но меня ты вычислить не смог, потому что я умна, — хищно улыбаясь, произнесла жена. Её интонация была похожа на ту, что я слышал от сенатора. Голос всё так же сладкий и певучий, но теперь в нем звенела уверенность хищника, загнавшего добычу в угол.

— Да неужели? А почему ты решила, что я не догадался, что ты — ксеноморф? — спросил я, не опуская руки. Мне хотелось поговорить с женой, прежде чем произойдет то, что должно произойти.

— Мы с тобой прожили почти год, а ты верил, что я — человек!

Мне было приятно убедиться, что ксеноморфы всё равно интеллектуально не превосходят людей. То есть, в технологиях они выше, но в социальных контактах — ещё на уровне приматов.

— Я догадался сразу, что ты не житель Земли.

— Да разве? — усмехнулась та, которая носила имя Патриции.

— Помнишь наше первое свидание? Я подарил тебе букет пышных роз, а ты их сожрала!

— А что тут такого?

— Знаешь, женщины не кушают цветы. А для чего они нужны, тебе не понять, ибо у тебя нет эстетического восприятия мира. Ксеноморфам чужда сентиментальность.

Патриция глотнула слюну и нахмурилась:

— Допустим, совершила ошибку.

— Так у тебя их было множество! Я к Дню Святого Валентина принес тебе коробку «Мон Шери» и армянский коньяк «Арарат». Ты слопала, как семечки, конфеты и выдула за один раз коньяк.

— А что тут особенного? — недоумевала жена.

— Ты не опьянела от одной бутылки, потому что организм ксеноморфов не реагирует на алкоголь. Потом было странно видеть, как женщина с горла лакает коньяк — воспитанный человек так не поступает. А уж французские конфеты едят понемножку, смакуя вкус, а ты глотала их, даже не прожевывая. Ты не чувствовала вкус, не ощущала ароматы…

— Ну, такое бывает и с людьми, согласись!

— Бывает, — я не стал спорить. — Но вот когда я принес тебе первую зарплату, ты не поступила как женщина. Ты не знала, что делать с пачкой долларов, поэтому просто положила под ножку стола, чтобы он не шатался. У ксеноморфов нет товарно-денежных отношений, нет экономики, для них деньги, золото, бриллианты — не ценность. У них вообще нет ценностей.

Было приятно осознавать, что так легко ловить инопланетных агрессоров в элементарных ошибках. Они могут копировать поведение людей, но их натура неизбежно выдает себя. Чужаки не способны к эмоциям, импульсивным решениям или привязанностям — тем, что делает нас людьми. Их холодный расчет и механическое копирование человеческих привычек выглядели жалко.

— А что должна была сделать женщина? — похоже, Патрицию действительно интересовали мои ответы, поэтому она не пускала в дело оружие. Она хотела выкачать из меня больше информации, чтобы не попасться на глупостях в следующий раз. Но такого раза я не собирался ей давать. Она внимательно изучала меня, её взгляд блестел неестественным интересом, а пальцы крепко сжимали оружие. Она не собиралась отступать.

— Женщина сразу бы побежала в магазин, чтобы прикупить наряды, сделать новую прическу или позагорать в солярии, то есть сразу потратить их на себя.

Патриция растерянно вертела головой, будто старалась вспомнить моменты, когда женщины так себя вели, но в её памяти не было таких эпизодов. Она не понимала, как устроена человеческая природа, а её маска начинала трескаться. И я продолжил:

— Но не это стало главным в моей фиксации тебя как неземного существа. Твоя сущность выявилась во время интимной близости.

— А что было не так? — усмехнулась моя жена.

— Ты имитируешь секс, так как ксеноморфы не знают, что это такое — они размножаются вегетативно. Ваши автоматические дроны, которые наши болваны именуют как «летающие тарелки», фиксировали земную жизнь, но вы сделали неправильные выводы. Предполагаю, что они засняли момент совокупления быка с коровой, а вы приняли, что это означает половую жизнь всех высокоорганизованных существ Земли. Поэтому когда я всаживал в тебя по самые гланды, ты мычала. Странно это было слышать от женщины. Женщины не мычат, они стонут от сладострастия, а у тебя лицо было как у куклы — без движения и эмоций…

Я смеялся в лицо ксеноморфу. Патриция же зло процедила:

— Ладно, признаю, ты умен. Твои замечания я и другие учтут. Мы больше не допустим ошибок! А тебе не жить!

— Ты в этом уверена? — я наклонил голову.

— В чем именно? — жена не стреляла, видимо, ожидая, что я скажу перед смертью нечто важное. Впрочем, так оно и было.

— Ты забыла о браслете, что на твоей правой ноге, — и я пальцем указал на её стройную ножку. — Это не обручальный браслет. Обычно на свадьбе жених дарит невесте золотое кольцо, но на палец правой руки. Я же подарил тебе браслет на ногу. Земная женщина возмутилась бы этому. Но для ксеноморфа ничего в этом удивительного и оскорбительного нет. Они мало знакомы с культурой и традицией народов.

— Ну и что? Что ты этим хочешь сказать?

Отвечать я не стал, а просто щелкнул пальцем. Чип, встроенный в браслет, отреагировал на этот сигнал и активизировал боезаряд. Напалм, что был в браслете, воспламенился. Пламя охватило её тело, вырываясь наружу языками адского огня. Кожа вздувалась, трескалась, а затем сползала лоскутами, обнажая искусственный скелет. Патриция не кричала — она просто не умела. Вместо этого её губы двигались, словно она пыталась что-то сказать, но огонь не дал ей такой возможности.

Обычно при температуре в тысячу градусов плавится даже металл, не то что биологическая субстанция. Я смотрел, как вспыхнула моя жена, испытывая некоторое сожаление. Всё-таки год жизни с ней из памяти не вычеркнуть. Но благодаря этому я выучил повадки ксеноморфов и легко их выявлял. Можно сказать, Патриция была стендом испытаний, хотя сама в этом не догадывалась.

Конечно, между нами не было любви, ибо инопланетянин не умеет любить, а я не мог любить нечеловека. Так что брак с нашей стороны был обоюдно корыстным. Я изучал её, а она пыталась понять людей.

Спустя пару минут всё закончилось. Расплавился и браслет. На полу осталось темное пятно — плоть сгорела без остатка, оставив лишь едкий запах, пропитавший помещение. Никто в забегаловке даже не обернулся — они видели слишком многое, чтобы обращать внимание на такие «мелочи».

Я поднял вторую «авторучку» и положил в карман. Потом старательно вписал в блокнот новую цифру.

Ровно три тысячи!

Это следовало отметить, и я двинулся из этого тошнотворного заведения в нормальный паб. Никто на меня не обращал внимания, а на улице прохожие приветствовали. Охотников на ксеноморфов уважали и не мешали им работать. Ведь мы спасали всё человечество.

(23 марта 2018 года, Винтертур/Элгг)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ФОТОГРАФИИ

(Фантастический рассказ)

В полицейском участке стоял низкий, напряжённый гул — словно внутри старого улья, где каждая пчела знает своё дело, но одновременно беспокоится о чём-то большем. Телефоны звенели, срываясь на механическую истерику, радиостанции шипели, перебивая друг друга обрывками докладов; кто-то проходил мимо, неся кипу папок, кто-то спорил у кофейного автомата, и в воздухе висел запах дешёвого кофе, мокрых плащей и усталости. Время близилось к вечеру, но напряжение не спадало — наоборот, становилось гуще, будто на улицах города сгущался невидимый туман, и полиция чувствовала его первой.

Детектив Джеймс МакКензи сидел за своим столом в углу комнаты, как всегда слегка сгорбившись, но весь — собранный, сосредоточенный, будто внутри его бронированной тишины не мог пробраться ни один шум. Высокий, сухощавый, с резкими скулами и вечно помятыми рубашками, он производил впечатление человека, который слишком много видел и слишком мало спал. Густые каштановые волосы безнадёжно топорщились, а под глазами пролегли тени хронического недосыпа. Однако взгляд — серые, холодные глаза — оставался живым, цепким, почти болезненно внимательным. Джеймс МакКензи никогда не бросал дело. Даже когда дело само, казалось, бросало его.

Перед ним на столе лежала папка с фотографиями Марлен, женщины тридцати пяти лет, служащей недорогого магазинчика «Карифур» неподалёку от её дома. Марлен была из тех, кто старается жить тихо и незаметно: мягкие черты лица, чуть полноватые щёки, светлые вьющиеся волосы, собранные в небрежный хвост, простая аккуратная одежда. Она не была ни звездой соцсетей, ни местной скандалисткой — просто работала, ходила домой, иногда гуляла с собакой, иногда созванивалась с матерью. И вдруг — труп.

Её нашли рано утром, ещё до рассвета. Сосед, выводивший пса, заметил на крыльце неподвижное тело, неловко завалившееся набок, словно женщина споткнулась и попыталась ухватиться за перила. Пёс соседа первым заворчал — шерсть встала дыбом, будто он учуял что-то скверное. Марлен лежала с широко раскрытыми глазами, будто смотрела на небо, которого уже никогда не увидит. Следов борьбы не было. Крови — тоже. На теле не оказалось ран, синяков, ссадин. Она будто просто умерла. Но судмедэксперт лишь развёл руками: «Это не инфаркт. Не инсульт. Не удушение. Ничего нормального». Какой бы силой ни обладал убийца, она была незримой.

Хуже всего — полицейские собаки не взяли след. Преступник использовал химические вещества, блокирующие запах человека; это не было обычным трюком. Это было продумано. Это пугало.

Следствие выглядело как запертая дверь, за которой — только тишина. Начальство поджимало сроки, требовало «хотя бы чего-нибудь», отчётов, предположений, немедленных результатов, будто можно приказать правде выйти на свет. Но МакКензи знал: дело уже перестало быть обычным. И он чувствовал — именно чувствовал — что здесь нужно что-то иное.

Он всё больше думал о том, что фотографии Марлен — единственное, что осталось живым в её истории. И вот, когда мысль о цифровой реконструкции приобрела форму настоящего плана, он вызвал того, кто мог это сделать лучше всех.

Майкл появился в дверях его кабинета тихо, как человек, привыкший жить среди машин, а не людей. Молодой — максимум двадцать семь, с худым, почти подростковым лицом; светлые волосы постоянно падали на глаза, а пальцы нервно подрагивали, будто продолжали печатать невидимую клавиатуру. Он был в чёрной толстовке, на плечах — рюкзак, полный техники, а в глазах отражались не люди, а схемы, пиксели, растровые слои.

Майкл был гением обработки изображений. Его приглашали ФБР, частные лаборатории, университеты — но он всегда возвращался сюда, потому что считал: настоящая работа — там, где нет чистых задач. Там, где тьма.

— Вы говорили… оживить фотографию? — тихо произнёс он, закрыв за собой дверь.

Джеймс поднял на него взгляд.

— Да. Хочу, чтобы она… рассказала то, чего мы не знаем.

И в этой фразе не было иронии. Лишь потребность. Лишь надежда. Лишь шаг за грань обычных методов.

— Майкл, я хочу, чтобы ты использовал все технологии, чтобы реконструировать психологический портрет убитой, — произнёс Джеймс, протягивая фотографию. — Чтобы она смогла рассказать, кто её мог убить.

Майкл взял снимок двумя пальцами, как нечто хрупкое, и несколько мгновений всматривался в зернистый бумажный прямоугольник. На его лице двигались едва заметные тени: то сомнение, то профессиональный азарт, то что-то похожее на страх перед собственными возможностями.

— Джеймс… я не уверен, что это вообще возможно, — признался он наконец, поднимая глаза. — «Оживить» фотографию — звучит как научная фантастика. Но попробовать… да, попробуем. Можно запустить программу комплексной реконструкции… она собирает поведенческие паттерны, восстанавливает микромимику, выстраивает личностный профиль.

Джеймс улыбнулся: коротко, устало, но по-настоящему.

— Я знал, что ты не подведёшь меня, Майкл. Давай начнём. От тебя многое зависит. Не только моя кожа — хотя начальство уже точит сапоги, чтобы отвесить под зад. Дело в другом: убийца не должен уйти.

Майкл включил систему. Мониторы загорелись холодными голубыми прямоугольниками, в которых побежали строчки кода. Оборудование гудело, словно затягивало воздух, втягивало в себя цифровые слои действительности. Программа последовательно очищала изображение: подавляла шум, восстанавливала утерянные пиксели, прорисовывала глубину резкости там, где фотоаппарат не успел сработать как нужно. На экране вспыхивали, гасли и вновь собирались воедино фрагменты лица Марлен: брови, уголки глаз, линии скул. Затем алгоритм начал анализ мимики — он реконструировал возможные мышечные микронапряжения, воссоздавал голос по форме губ, сравнивал полученные параметры с миллионами записей.

Постепенно фотография словно набирала дыхание: дёрнулся ресничный контур, дрогнул надгубный край, появилось движение в глубине взгляда.

Спустя несколько часов Майкл наконец откинулся от стола, выдохнул и развернул монитор к Джеймсу.

На экране сидела женщина. Уже не изображение. Не просто анимированная картинка. Что-то между.

Лицо Марлен было бледно-прозрачным, словно освещённым изнутри догорающим светом. Губы трепетали, как у человека, который много хотел сказать, но боялся. В глазах дрожали полоски страха — не острого, а того, который долго гложет, растёт, живёт рядом с тобой годами. Она словно слушала невидимый звук, ожидая, что он повторится.

Джеймс и Майкл застыли, как двое людей, случайно ставших свидетелями чуда.

— Теперь… когда ожившая фотография может говорить… — медленно произнёс детектив. — Спросим её.

Он наклонился к экрану.

— Кто убил вас?

Губы на экране двинулись. Двигались неуклюже, будто заново осваивали своё предназначение. Из динамиков вырвался тихий, сиплый звук — почти ветер в узком проёме. Майкл усилил сигнал.

— …Билл… Билл убил меня… — прошептала Марлен.

Муж. Тот самый муж, что слыл идеальной алиби-машиной: офис, свидетели, расписание. Джеймс и Майкл в немом ужасе переглянулись.

— Это точно? — спросил детектив.

— Он ревновал меня к Паркеру… — голос Марлен дрожал, как голос ребёнка на холоде. — Паркер был просто коллегой. Между нами ничего не было. Но Билл… однажды он избил его только за то, что тот поздравил меня с днём рождения. А когда я сказала, что подам на развод… он… он сошёл с ума. Ждал меня у дома. Остановил сердце… он умел это… гипноз… давление на сознание… Он говорил, что я не буду свободной… никогда…

— Гипнозом можно убить? — Майкл отшатнулся от монитора, будто от живого человека.

— Меня он убил, — печально ответила фотография. — Поэтому нет следов насилия…

Майкл перевёл растерянный взгляд на детектива. Джеймс кивнул едва заметно: да, подобное случалось. Редко. Ужасающе трудно доказывалось. И почти всегда попадало в категорию малораскрываемых дел — когда преступление словно проваливалось в трещину реальности, не оставляя улик.

Но впервые жертва сама вернулась, чтобы рассказать. И теперь дело уже не стояло в тупике. Теперь тупик стоял перед убийцей.

Теперь у них был ключевой свидетель — ожившая фотография. Абсурдный, невозможный, противоречащий здравому смыслу, но при этом единственный, кто мог без тени сомнения указать на истинного убийцу. И они понимали: действовать нужно быстро, пока Билл не догадался, что его секрет раскрыт.

Так началась охота на убийцу — странная, напряжённая, будто снятая с плёнки старого мистического триллера. Джеймс и Майкл работали бок о бок, собирая любые возможные факты, которые могли бы подкрепить слова цифровой Марлен. Они подняли записи с камер, восстановили данные о перемещениях Билла в тот вечер, отследили его поездку на велосипеде, подтвердили, что окно его кабинета было открыто, а следы на пожарной лестнице совпадали с рисунком протектора его ботинок. Деталь за деталью они сплетали доказательную сеть, и та затягивалась всё туже.

Когда Билл понял, что к нему приближаются, он решил не сдаваться. Он был уверен, что может переломить сознание любого — так же, как он сломал сознание своей жены.

Первые двое федералов вошли в его дом обычным образом, без оружия наизготовку — не ожидали противника, вооружённого не пистолетом, а словом. И зря. Билл встретил их тихим, почти ласковым шёпотом, в котором таились ритм и сила. Его голос вибрировал, как струна контрабаса, настраивая сердца чужих людей на смертельную частоту. Двое агентов упали почти одновременно — без единого следа насилия, будто кто-то одним движением выключил их жизнь. Третий попытался прикрыться, отвернуться, но Билл шагнул ближе, поймал его взгляд, навязал ему свой ритм, свой внутренний удар метронома — и агент рухнул, хватая ртом воздух, словно в груди его взорвался вакуум.

Джеймс ворвался следом — и мгновенно почувствовал, как что-то невидимое тянет его внимание, пытается втянуть, убаюкать, лишить воли. Билл стоял посреди комнаты, высокий, худой, с горящими глазами человека, уверенного, что он управляет самим дыханием мира.

— Детектив… — начал он мягко. — Давайте поговорим. Вы же устали… вам ведь хочется отдохнуть…

Голос тек, как тёплый мёд, но за ним чувствовались стальные когти. Джеймс ощутил, как слабая тень сонливости пытается проникнуть в голову, и на долю секунды понял, что ещё миг — и он упадёт рядом с остальными.

Но он успел. Одним движением, быстрым, отточенным, как у хирурга, Джеймс выхватил из внутреннего кармана ампулу с мощнейшим транквилизатором и пневмодарт, который агент дал ему на всякий случай. Выстрелил. Пружинящий щелчок, короткий визг воздуха — и игла вонзилась Биллу прямо в шею.

Тот попытался ещё что-то сказать, шагнул к детективу, но ноги его дрогнули. Гипнотический жар в его глазах померк, словно кто-то задул свечу. Через секунду он уже лежал на полу, тяжело дыша, обезвреженный, но живой.

В финале судебного заседания присяжные не колебались ни минуты. Набор улик, собранных благодаря ожившей фотографии, подкреплённый техническими и поведенческими анализами, оказался неопровержим. Билл был признан виновным в убийстве своей жены — убийстве, совершённом не ножом, не пистолетом, а разрушительной силой собственного сознания.

А детектив Джеймс МакКензи и программист Майкл Харрис получили заслуженную похвалу от начальства и от города, который ещё долго обсуждал это дело. Их нестандартный подход — шаг за границу возможного — спас расследование и восстановил справедливость.

Иногда, как понял Джеймс, правда действительно нуждается в том, чтобы её… оживили.

(26 августа 2023 года, Иллнау)

ИЗ ЗАГРОБНОГО МИРА

(Хоррор)

Профессор медицины Джонатан Смит был человеком, которого трудно было не заметить — даже в толпе таких же выдающихся учёных. Высокий, худощавый, с внимательным взглядом тёмно-серых глаз, он производил впечатление человека, который одновременно устал от мира и всё же продолжает бороться с ним. Его волосы рано поседели, но седина придавала ему не старость, а солидность, будто подтверждала десятилетия напряжённого труда и бессонных ночей.

Он редко улыбался, но когда это случалось, на лице появлялось выражение безграничного увлечения — того самого, что двигает учёных к открытиям, и на которое многие уже давно не способны.

Смит был не заурядным исследователем, а настоящим первопроходцем. Его упорству могли позавидовать многие. Неудачи для него были не поводом остановиться, а лишь ещё одной задачей на пути к цели. Финансирование, оборудование, бюрократия — всё это лишь временные препятствия. Он шёл вперёд, потому что иначе просто не умел.

Именно это качество позволило ему когда-то совершить то, что считалось невозможным: разработать метод, почти полностью исключающий отторгаемость трансплантированных органов. Не просто новое лекарство — целый комплекс биомедицинских решений, которые позволили иммунной системе «принять» чужой орган так, будто он был родным. Благодаря этой технологии тысячи пациентов, чей шанс на жизнь стремился к нулю, снова смогли дышать, двигаться, жить. Медицинское сообщество называло это прорывом века. И всё же сам Смит относился к этому как к ступени — важной, но не последней.

Потому что у него была другая цель. Особая. Опасная. Та, о которой он не говорил никому. Работа, находившаяся на грани закона и далеко за пределами этики. Он знал, что вряд ли кто-то осмелится поддержать его в этом, поэтому действовал в одиночку, по ночам, когда клиника пустела и лишь редкие шаги дежурных нарушали тишину коридоров.