Бесплатный фрагмент - Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина

Вместо вступительного слова

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЮРИНА НА РАСШИРЕННОМ

ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВНИИЛМ

30 сентября 1982 года.

Город Пушкино Московской области.

Дорогие товарищи!

Мне предоставлена возможность выступить перед вами, специалистами, лично знавшими отца, либо хорошо знакомыми с его научными работами. Возможно, мне придется в чем-то повториться, надеюсь, что найдется какая-либо новая грань в характере такого многогранного человека, каким был Александр Владимирович.

Многое уже на расстоянии, нет многих его учеников и со временем стирается облик человека, превращаясь в своего рода символ. Чтобы перейти к моему пониманию отца, как человека, разрешите поделиться с вами некоторыми размышлениями по этому поводу.

Что было основной сутью отца?

Прежде всего, доброжелательность к людям. Не разделяя и не взирая на лица, которые к нему обращались, он был со всеми ровен в обращении, умел выслушать до конца, проанализировать сказанное, даже если был не согласен с собеседником. Доводы отрицания давались в тактичной форме, аргументированными и продуманными. Самоконтроль не позволял резких возражений, оставляя возможность что-то уточнить, поправить, даже изменить свою точку зрения, или наоборот, более полно ее обосновать.

Отец умел в небольшом увидеть новое, перспективное, целесообразное для дальнейшего развития и творчества, поддержать здоровую идею для практического использования. Четкость и ясность изложения, доступность для понимания и восприятия замечена многими.

Принципиальность в решении специфических вопросов была основана на прочно сложившихся убеждениях, как правило, проверенных опытом или анализом. Отца отличало умение обобщать разрозненные явления, далеко не очевидные, в стройную систему знаний. В довоенные годы Александр Владимирович занимал пост председателя экспертной комиссии ВАК. Его принципиальность и беспристрастность помогала экспертной комиссии находить правильное решение в конфликтных ситуациях при защите диссертаций.

Приверженность отца к выбранной специальности, как известно, проявилась с юношеских лет. Овладев профессией агронома в Богородицком среднем сельскохозяйственном училище, он смог осуществить мечту — поступить в Петербургский лесной институт и стать лесоводом.

Заведуя Брянским опытным лесничеством, отец развернул большую научно-исследовательскую работу, способствовал становлению в лесной науке, например, такого известного ученого, как В. П. Тимофеев. Большое внимание Александр Владимирович уделял воспитанию младших братьев — будущему академику И. В. Тюрину и известному в биологическом мире будущему доктору биологических наук ихтиологу П. В. Тюрину.

В период работы в Воронеже, сначала в Воронежском сельскохозяйственном институте, а потом в Воронежском лесотехническом институте (ВЛТИ), появилась прекрасная плеяда лесоводов и организаторов лесного дела. Как известно, таланты образуются в научных школах, руководимых опытным и чутким руководителем. Авторитет школы поддерживается ее учениками. Такой школой до войны был ВЛТИ, где работал отец. Многие стремились туда в аспирантуру или на защиту докторских диссертаций. В этой связи хотелось пожелать ВЛТИ новых успехов.

Воронеж сыграл большую роль в становлении отца как ученого и профессора. Свыше двадцати лет отдано созданию и укреплению Воронежской высшей лесной школы и опытной базы института: Левобережному и Правобережному лесничествам. Творчески здоровая атмосфера, воодушевление молодых людей, пришедших в институт после Гражданской войны в период восстановления народного хозяйства, создали благоприятные условия для подготовки новых специалистов лесного дела.

Я далек от возможности перечислить многих известных учеников отца, самобытных и по-разному, оставивших о себе память. Некоторые из них в свое время сделали большой вклад в науку о лесе, способствовали организации в деле лесопользования и защите леса. Их деятельность достойна высоких оценок, особенно сейчас, когда забота о природных ресурсах леса стоит как государственная задача.

Вам судить о роли отца в научной деятельности Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ, ранее ВНИИЛХ). Могу привести один из примеров по созданию лесозащитных полос в 1947 году, не потерявших значение и сейчас, и выдержавших испытание временем, а также создание монографии «Дубравы СССР» и целого ряда организующих инструкций и многое другое. Мне как неспециалисту лучше не касаться этого, но, чтобы хотелось отметить — данные работы отец выполнял в возрасте далеко за шестьдесят лет.

В беседах с отцом затрагивались обширные темы: его волновали и судьба чистоты озера Байкал, эрозия почвенного покрова берегов Байкала при рубках на склонах, возвращение в сельскохозяйственный оборот плодородных и пойменных земель, излишне затопленных мелководными водохранилищами (необходимость польдеров), легкая повреждаемость и трудная восстанавливаемость растительности Крайнего Севера при расширении хозяйственной деятельности в этих районах. Видим, что это комплексные темы, исследования по которым требуют привлечения многих институтов и предприятий, в том числе и смежных профилей.

Отец был широко интересующимся человеком, приятным собеседником. В нашем доме в Воронеже и здесь, в Пушкино, очень часто бывали ученики отца, товарищи по работе. Всегда они находили теплый прием. Особую роль играла хозяйка дома Екатерина Петровна, верный спутник жизни и первый помощник Александра Владимировича.

Уже будучи на пенсии отец вплотную занялся фенологией. Он не был учеником Д. Н. Кайгородова, учился по его книгам. Подвижничество, которое начал Д. Н. Кайгородов, способствовало созданию добровольной сети фенологов-корреспондентов. Отец продолжил практическое изучение массовых фенологических наблюдений для сельского и лесного хозяйства, за что был удостоен Почетной грамотой Географического общества Союза ССР.

В перерыве меня попросили рассказать о семье. Нас было трое сыновей. Все мы родились в Брянском опытном лесничестве. Мы, дети Александра Владимировича и Екатерины Петровны, многим обязаны нашим родителям. Все сыновья рано встали на ноги. После окончания вузов вышли на самостоятельную жизненную дорогу, внесли или продолжаем вносить свой вклад в развитие страны, пытаемся передать все лучшее нашим детям и внукам. Среди нас нет лесоводов, пока! Поживем — увидим…

Старший сын, Борис Александрович, профессор, доктор геологических наук, заслуженный геолог Казахской ССР. Долгое время работал в Казахстане и много сделал для развития производительных сил этого района страны. Последние годы работал в Москве. К сожалению, Борис Александрович рано ушел из жизни, в 1974 году после тяжелой болезни.

Средний сын, Владимир Александрович, присутствующий здесь на заседании Совета, ответственный работник одного из оборонных министерств, ныне персональный пенсионер и продолжает работать.

Я свыше 25 лет был главным конструктором Ленинградского КБ «Арсенал», в настоящее время персональный пенсионер, но продолжаю трудиться на «Арсенале».

Внуки — инженеры в промышленности и в вузах. Есть правнуки. Для внуков были написаны «Дедушкины рассказы о том, что было», в которых описаны доступные для детского восприятия явления природы и исторические события, в том числе, выходящие за пределы интересов семьи.

Не менее интересен отец как бытописатель семейной хроники за почти столетний период жизни. Эта работа ждет своего часа, надеюсь, что ею заинтересуются, и она будет опубликована. Ознакомившись с проектом решения Совета и прослушав предложение Н. А. Моисеева, поддерживаю предложение о создании книги об отце. В свою очередь, семья может предоставить рабочей группе материалы и фотоснимки. Неплохо привлечь опытного журналиста, умеющего обрабатывать подобные материалы и их популяризировать для широкой аудитории.

Отец в быту был очень скромным и нетребовательным человеком, зачастую отказывался от лишних хлопот вокруг себя, но это был не аскетизм, ничто человеческое ему не было чуждо. Его ценностями были другие категории, далекие от «вещизма». Отзывчивость и доброта к близким, желание помочь, прийти на помощь хорошо известны и остаются в памяти многих людей, которые его знали.

Пользуясь, случаем, разрешите от членов семьи Александра Владимировича выразить признательность Министерству лесного хозяйства СССР, руководству ВНИИЛМ, докладчикам — последователям отца, всем присутствующим за проявленное внимание к памяти Александра Владимировича и за работу по сохранению научного наследия замечательного ученого и человека, каким был наш отец.

Детство, отрочество, юность

Детство в Тимергане (1882—1890)

Когда началась Великая Отечественная война, мне было под шестьдесят. Тогда я ощутил необходимость рассказать о своей жизни. Первыми были написаны воспоминания о детстве, отрочестве, юности (в 1941 году). Представляю их для прочтения моим сыновьям, моим внукам, моим близким.

А. В. Тюрин

Немножко географии

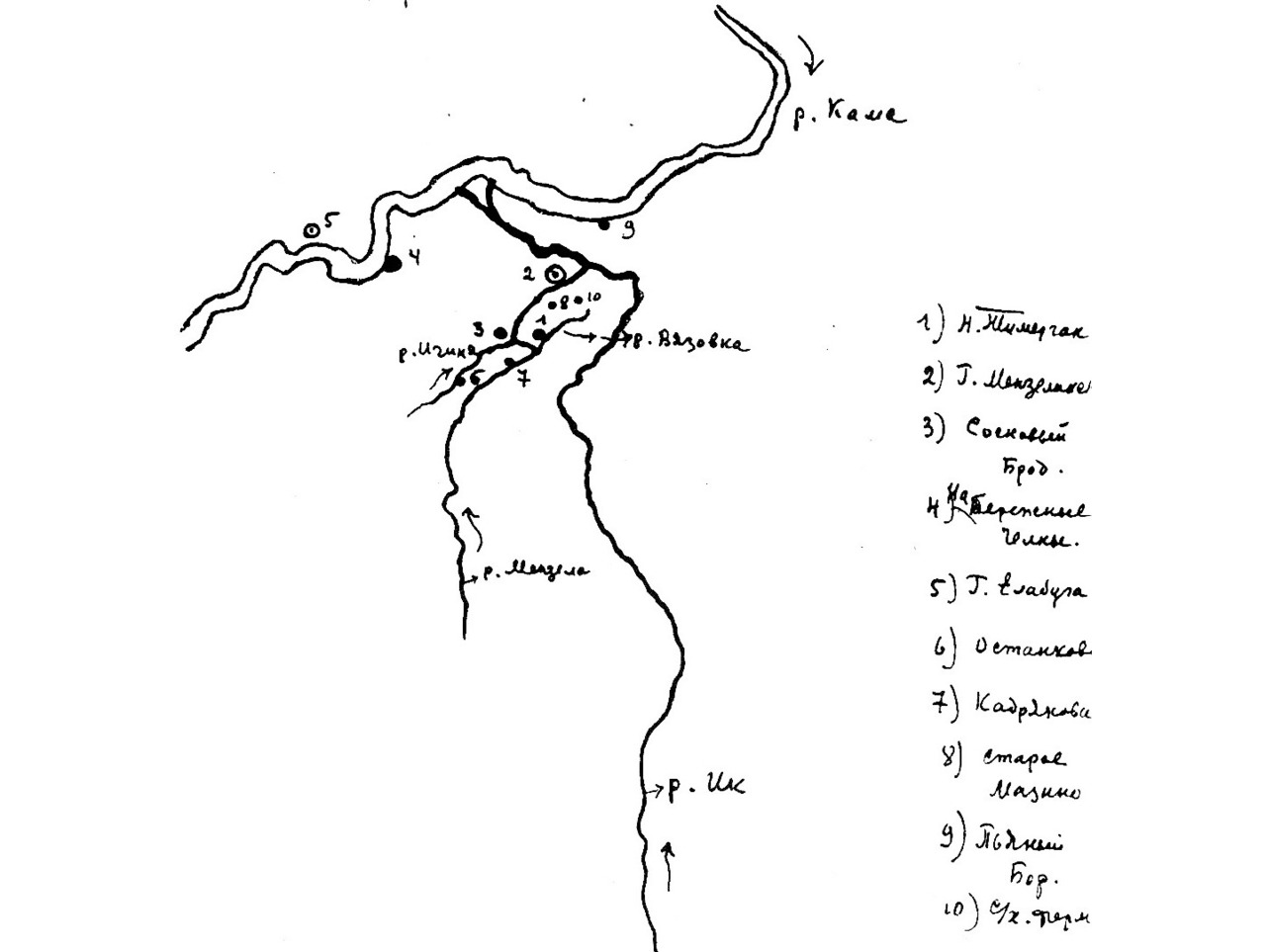

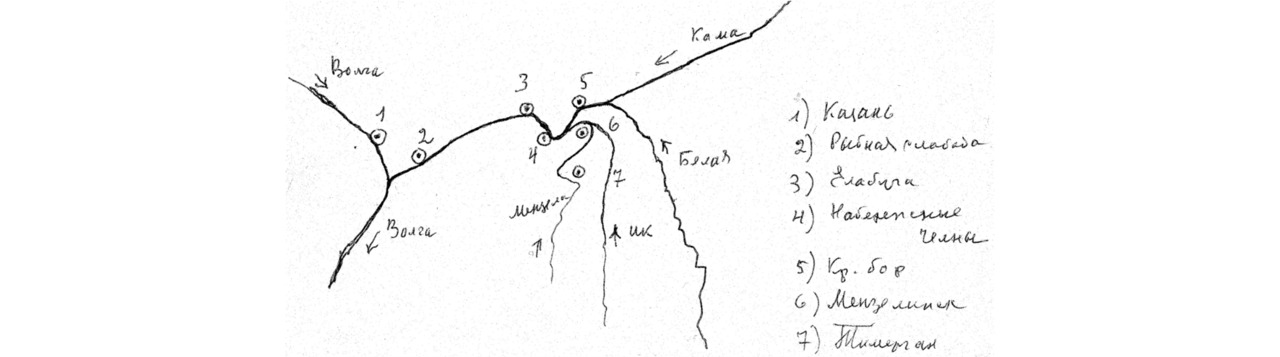

В четырехугольнике, образованном на севере рекой Камой, на востоке рекой Белой, на западе рекой Волгой, а на юге железной дорогой Сызрань — Уфа, сбегает с юга на север, с возвышенных холмов Башкирии быстрая и извилистая река Ик. Она впадает в Каму, а километров за сорок до своего устья принимает слева небольшую, но круто падающую с юга на север реку Мензеля. На левом cеверном берегу этой реки, в нескольких километрах от ee впадения в Ик, расположен город Мензелинск. Покатая на юг к реке Мензеля возвышенность, на которой расположился город, поднимается к северу по мере удаления от реки и падает крутыми обрывами к реке Ик, окаймляющей возвышенность с востока и севера. Можно сказать, что северные и восточные окрестности города Мензелинска расположены на возвышенных обрывистых берегах Ика. С этих высот видна пойма реки Мензеля и реки Ик, сливающаяся с огромной поймой Камы. Весной эта обширная пойменная равнина заливается полой водой на несколько десятков километров.

В это время город Мензелинск делается похожим на приморский город так, что парусные суда с реки Камы в весеннюю пору могут подходить к самому городу. По обширному необозримому водному пространству в непогоду ходят настоящие морские волны, а дальние берега Камы едва различаются в легком тумане.

Окрестные возвышенности по рекам Мензеля и Ику покрыты лиственным лесом. На западе, в сторону города Набережные Челны, тянется старый тракт, окаймленный по бокам исполинскими столетними березами. Такой же тракт и с такими же гигантскими столетними березами тянется на юг, к Уфе. Между лесами расположены поля, а в пойме рек Мензеля, Ика и Камы раскинуты бесконечные озера, окаймленные тростником и кустарником из дуба и лозы.

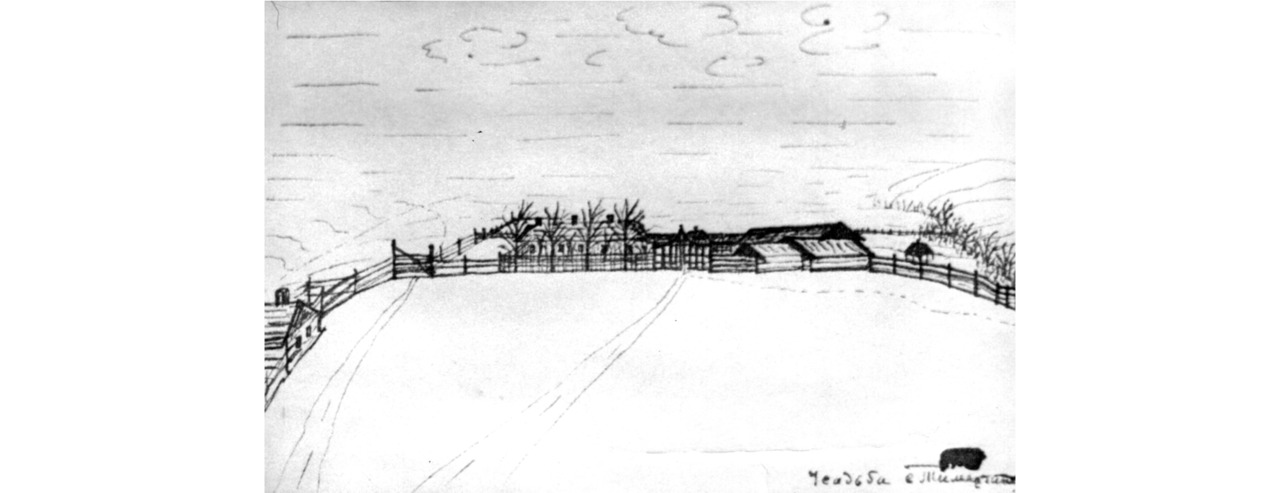

В этом краю я провел свое детство и отрочество, с 1882 по 1898 год. Но родился я не в самом городе Мензелинске, а недалеко от него, в маленьком селении Нижний Тимерган, расположенном на маленькой речке Вязовке, в двадцати километрах от города. Речка Вязовка сбегает с возвышенного водораздела между Иком и Мензеля и впадает в Мензеля в том ее месте, где она делает крутое колено, наткнувшись на известняковый кряж, и огибает его у селения Сосновый Брод. Речка Вязовка пробегает не более пятнадцати километров. Начинаясь в лесах, она половину своего пути проходит среди перелесков и только в нижней части лишена леса. На правом ее берегу расположено два селения, одно небольшое — Верхний Тимерган, другое поменьше — Нижний Тимерган. На левом берегу расположено селение Вольный Тимерган. Возле Нижнего Тимергана, на правом берегу реки Вязовки, с начала ХIХ века и до начала ХХ века стояла дворянская усадьба. В прошлом она принадлежала помещикам Брудинским. Жители селения Нижний Тимерган были крепостными этих помещиков. При освобождении от крепостного права в 1861 году крестьяне получили дарственные наделы, а остальная земля в количестве около двухсот сорока гектар (двести семнадцать десятин) составляла частное владение. Помещики после 1861 года не сумели вести хозяйство на новых началах и сдали землю в аренду. Первым арендатором у них стал мой отец. Ему было около тридцати лет, когда он арендовал поместье, прожив затем на этой земле и ведя на ней хозяйство около тридцати пяти лет.

В конце 90-х годов отец совершенно разорился и прожил остаток своих дней в Мензелинске, приписавшись к мещанскому обществу этого города. В этой старой усадьбе я родился и провел свои детские годы. Усадьба занимала обширное пространство. При доме имелся передний двор, не менее половины гектара, такой же величины задний двор и огород, площадью около гектара. Ко двору примыкали верхнее и нижнее гумно и особый выгон. Вся усадьба имела не менее пяти гектар и примыкала к реке Вязовке. Последняя была перехвачена плотиной и образовала длинный, вытянутый пруд вдоль огорода и нижнего гумна. Просторы усадьбы были местом нашей детской и отроческой работы и наших игр. Деревьев на усадьбе было мало. Они сохранились лишь вдоль берега реки Вязовки и состояли из серых ольх и громадных черемух, являвшихся для нас единственными плодовыми деревьями. В углу усадьбы, на южной ее стороне, стоял дом. Он был построен из толстых дубовых бревен, обшитых тесом и утепленных мякиной между обшивкой и бревнами. Когда-то он был с мезонином, но отец перестроил его и снял мезонин. Дом был обширен и имел шесть комнат с отдельной кухней. Некоторые комнаты носили отпечаток давно ушедшего крепостного права. Так, одна из комнат называлась лакейской. В ней стоял сундук около окна и двери. Комната служила некогда местом пребывания казачков и лакеев. Около дома с южной стороны был палисадник, в котором росли старые кусты сирени, а по краям палисадника стояли очень толстые и высокие деревья желтой акации. Таких размеров желтой акации, какие были в этом палисаднике, мне не пришлось видеть потом нигде. Я и сейчас жалею, что, будучи мальчиком, не подсчитал числа годичных колец на каком-либо из срубленных деревьев и не определил их возраста. По-видимому, они были посажены в начале ХIХ века, и было им в то время, когда я их видел, около ста лет.

Фасад дома выходил на южную сторону в палисадник. Из окон дома сквозь деревья виднелось селение Нижний Тимерган, состоявшее из десяти дворов, и излучина реки Мензеля с ее поймой, начинавшейся в двухстах метрах от усадьбы. До самой реки Мензеля было около одного километра. Далее по реке были видны селения: вверх по течению Кадряково с шумным еженедельным базаром, вниз Ямяково с высоким зеленым минаретом деревянной мечети. В Кадряковой жили крещеные татары. Они называли себя «кряшен», местные русские называли их «крещены». В Ямяково жили татары. Далее вверх по реке были видны кряшенские и татарские селения, а на далеком горизонте, за рекою, закрывая всю южную сторону горизонта, шел хребет, отделявший Мензеля от Ика. По этому хребту шел старый Казанский тракт, и были видны окаймлявшие его деревья. Это были такие же старые березы, как и на трактах вблизи города Мензелинска. Далекий тракт, идущий в город Казань, казался нам в детстве полным таинственности. С ним было связано слово Казань, неизвестный для нас обширный и красивый город. На юг от усадьбы до самого дальнего горизонта не было лесов. Это были давно распаханные степи. Отдельные татарские названия, такие как Кайнатау (что значит березовая гора) и названия урочищ, в которых входило слово кабан, свидетельствовали о том, что тут когда-то были лиственные леса, но они были вырублены, раскорчеваны и распаханы. На горе Кайнатау, нависшей над рекой Мензеля несколько ниже селения Ямяково, я еще застал последнюю березу.

Пойма реки Мензеля перед нашей усадьбой и к югу от нее была в то время покрыта густыми зарослями ивы, серной ольхи, дуба и осины. В ней было большое количество мелких озер и болот. Через эту часть поймы проходила речка Вязовка до ее впадения в реку Мензеля. В пойме жило огромное количество уток и куликов разных видов. К северу от усадьбы начинались леса и перелески, и они тянулись до самого города Мензелинска. Дорога от нас на Мензелинск шла наполовину среди лиственных лесов. Мои первые детские впечатления связаны с жутким чувством детской печали от вырубки окрестных лесов. Была погоня у всех за новой пахотной землей из-под леса, и «чищоба» (раскорчеванная земля) являлась предметом вожделения для землевладельцев.

Я отчетливо помню, что северней нашей усадьбы находился осинник, в котором были крупные строевые деревья. Самовольные порубки в этом осиннике, которые нельзя было прекратить, вынудили отца вырубить осинник. Это было сделано однажды зимой, когда мне было очень немного лет. Я еще не ходил в школу и научился только считать. Но я был уже настолько восприимчив, что не мог спокойно отнестись к вырубке осинника. Я любил эти деревья, потому ли что часто гулял здесь, или потому, что здесь водилась клубника, и я плакал, когда стали вырубать деревья. К тому же однажды срубленным деревом зашибло неосторожно бежавшего зайца. Этого зайца принесли ко мне, и он умер у меня на руках. Детские впечатления были настолько сильны, что и потом, когда я был уже лесничим, я не мог спокойно видеть сплошную вырубку леса.

Арендованная отцом земля тянулась длинной полосой километра на четыре. Ее дальний конец приближался к селению Сосновый Брод на реке Мензеля. Около этого селения оканчивалось колено Мензеля, и она вновь принимала свое старое направление к северо-востоку. С высот правого берега Мензеля у Соснового Брода открывалась великолепная картина левобережья реки Мензеля и узкая долина реки Игини, впадающей в Мензеля слева у Соснового Брода. Вдали, на горизонте, у реки Игини виднелась белая церковь села Останково. С детских лет она была окружена для меня таинственностью, вызванной тем, что там, в этой церкви, как мне передавала моя мать, она венчалась с моим отцом в 1878 году. Впоследствии я получил огромное удовлетворение, когда смог проездом посетить это село и осмотреть церковь.

Край, в котором я провел детство, был разноплеменный. Вокруг нас жили русские, кряшен, татары, башкиры и чуваши. Нашим общим языком был русский, но мы немного говорили и по-татарски. Еще и теперь в моей памяти сохранились татарские слова и отдельные фразы, хотя прошло больше сорока лет с тех пор, как я уехал из родных мест.

Отец

Отец мой, Владимир Иванович Тюрин, родился в 1832 году в селе Рыбная Слобода на реке Каме. Он происходил из семьи ювелиров, крестьян Рыбной слободы, находившихся в крепостной зависимости. Ювелирный промысел для них был средством к жизни и давал им возможность платить оброк своему помещику. В качестве ювелирных изделий делались серебряные модные женские украшения (браслеты, серьги и прочее), преимущественно, для татарок, чувашек и женщин прочих народностей, населяющих Прикамье и среднее Поволжье. Однако мой отец не стал ювелиром. Десяти лет он был взят в услужение в качестве «мальчика» к одному разъезжему торговцу и вместе с ним исколесил все Прикамье. C течением времени, по мере накопления опыта, он превратился из «мальчика» в приказчика и доверенного, все также разъезжая по обширному Прикамскому краю.

Выйдя в 1861 году из крепостного состояния, отец приписался к мещанскому обществу ближайшего к Рыбной слободе города Елабуги и в таком звании состоял до самой смерти. К тридцати годам он располагал небольшими оборотными средствами и вздумал переменить торговое дело на сельское хозяйство. Отцу приглянулся Мензелинский уезд, и здесь в середине 60-х годов он арендовал понравившееся ему небольшое имение на речке Вязовке близ Нижнего Тимергана. Арендная плата на землю в двести семнадцать десятин составляла вначале около четырехсот золотых рублей в год. Впоследствии она была повышена до шестисот рублей в год. Середина 60-х и 70-е годы характеризовались подъемом сельского хозяйства. Запашки в Прикамском районе увеличивались, распахивались старые залежи, усиленно вырубались и раскорчевывались леса. Успех сопровождал предприятие отца. В течение первых двух десятилетий его хозяйство на арендованной земле крепло и расширялось. Ежегодно сеялось около ста пятидесяти десятин, то есть две трети всей земли, одна треть находилась под паром. В хозяйстве было большое количество скота, около тридцати лошадей, двадцать коров, пятьдесят овец и прочая живность.

Однако удачные годы двух десятилетий не дали денежных сбережений. Оборотных средств в запасе было немного. В середине 80-х годов урожаи стали заметно падать, как следствие истощения земли, не удобрявшейся навозом, несмотря на его избыток, так и из-за засух, примитивной обработки почвы, не способствовавшей накоплению влаги за осень и зиму. К тому же в конце 80-х годов обнаружилось сильное падение цен на зерновые хлеба, как следствие невыгодного для нас торгового договора с Германией. При уменьшившихся урожаях и при низких ценах на хлеб трудно было выплачивать ежегодную аренду в шестьсот рублей, стали накапливаться недоимки. Сейчас трудно поверить, насколько низки были тогда цены на хлеб и прочие продукты сельского хозяйства. Так, например, один пуд ржи стоил не больше сорока копеек, один пуд овса не больше тридцати пяти копеек, один пуд свинины стоил около одного рубля, а битых гусей я сам по поручению отца продавал зимой в Мензелинске на ярмарке в начале 90-х годов по пятьдесят копеек за штуку. И, несмотря на такую дешевизну, к моему великому горю, этих гусей у меня никто не покупал. В тоже время наемный труд был дорог. Так, например, уборка хлеба серпом (сжать, связать снопы и сложить их в копны) стоило в эти годы от пяти до семи рублей за десятину. Достаточно принять во внимание, что урожай зерновых в среднем был не больше пятидесяти пудов, из них десять пудов на семена, оставалось же сорок пудов. При цене сорок копеек за пуд это составляло шестнадцать рублей. Отсюда следует, что одно жнитво (сжать, связать снопы и сложить в копны) требовало от одной трети до половины всего урожая.

Не одно только наше хозяйство испытывало в этот момент болезненный надлом. Кругом нас беднели и разорялись средние владельцы, а также и крестьяне. В этот момент нужно было искать новые пути ведения хозяйства. Его нужно было индустриализировать, машинизировать, но для этого нужны были свободные средства. Таких средств не было, а искать их отец не имел ни сил, ни здоровья, так как был уже стар.

Мои первые сознательные детские впечатления (конец 80-х и начало 90-х годов) связаны с ощущением признаков начинающегося разорения. Постепенно и незаметно чувствовался упадок нашего обширного хозяйства.

Мне было не более десяти лет, но я чувствовал, как старший из детей, что на мне лежит ответственность за благополучие семьи. Со мной советовался отец, а чаще мать, по поводу различных хозяйственных неурядиц в ведении дела. В качестве хозяйского глаза я ездил в поле смотреть за работами, на соседнюю мельницу молоть зерно, на местные базары, чтобы продать муку или пшено. С детской хлопотливостью я принимал посильное участие в поддержании хоть какого-нибудь порядка во дворе, в конюшне, в поле, но не мог не понять своим детским умом, что процесс разрушения хозяйства идет неудержимо, и, что сил отца, матери, старшей сестры и моих недостаточно, чтобы удержать падение. Больше всех нас видел это отец. Окрестное население, особенно татары, в селение Ямяково, жили плохо. Большинство недоедало, а зимой буквально голодало. Я был свидетелем многих сцен, когда люди приходили к отцу с просьбой выручить их и дать им хлеба. Я не помню ни одного случая, чтобы отец отказал в просьбе. Но за то и в самом нашем хозяйстве бывало так, что в июле месяце незадолго за нового урожая у нас у самих не оказывалось хлеба. Я помню случай, когда однажды в июле месяце отец попросил меня съездить на соседнюю мельницу, в селение Ямяково попросить взаймы несколько пудов ржаной муки. Муки я привез, но мне было стыдно от сознания упадка нашего хозяйства.

Упадок хозяйства, задолженность по плате за аренду земли привели, в конце концов, к судебному процессу, описи имущества и продажи его с молотка (с публичных торгов) для покрытия платежей по арендной плате. Распродажа произошла в 1897 году. Нужно было покрыть сумму несколько больше тысячи золотых рублей. На торги съехалось много народу. Тут были и хищники, готовые поживиться, но оказалось, что среди приезжих были знакомые отца из татар и башкир. Они организовали дело так, что нужная сумма была собрана фиктивной продажей нашего имущества с последующим возвращением этого имущества нам же. Это была помощь со стороны хорошо относившихся к отцу местных людей. После судебного процесса аренда была прекращена, и отец с семьей переселился в город Мензелинск, приписавшись к мещанскому обществу этого города. От ликвидации хозяйства в Нижнем Тимергане после выплаты всех платежей остались небольшие средства. На них был куплен в Мензелинске маленький старый домик с садом и скромными службами за четыреста рублей.

Отец не мог пережить катастрофы с хозяйством. Он чувствовал, как мне казалось, вину на себе за эту катастрофу, за то, что не смог ее предотвратить и тем самым поставил маленьких детей (он женился поздно) и свою жену (нашу мать) в тяжелое положение. Вскоре после переезда в Мензелинск в 1901 году отец умер.

Мать

Моя мать, Анастасия Васильевна Тюрина, (в девичестве Колесникова) родилась в 1855 году. Она происходила из крестьян города Мензелинска. Для многих читателей покажется странным, что в Мензелинске жили крестьяне. Да, это действительно так. Город Мензелинск, один из древнейших городов Прикамья (он был основан в 1584 году) представлял в то время чрезвычайную оригинальность в отношении состава населения. Главную массу жителей города составляли крестьяне. Они имели огромные земельные владения в виде пахотных земель, лугов в пойме рек Мензеля и Ика, лесов и выгонов для скота. По величине земельного надела мензелинские крестьяне стояли на первом месте среди крестьянского населения Прикамья. Будучи горожанами, они в тоже время, как крестьяне имели общинное устройство, а в городе Мензелинске для них было создано особое волостное правление.

Вторая значительная группа населения города состояла из мещан. Мещане города Мензелинска также имели земельные наделы, но небольшие. Будучи горожанами, они в тоже время имели в свое мещанское управление в виде мещанской управы. Земля, находившаяся в пользовании мещан, распределялась, как и у крестьян на общинных началах. Кроме этих двух крупных групп населения, в городе была так называемая шляхта. Это были потомки польских дворян, выселенных из Смоленской области в ХУII веке, после удачных для Москвы войн с Польским государством при царе Алексее Михайловиче. Шляхта имела свои земли на праве частной собственности. Эти земли были достаточно обширны. Наконец, была еще одна небольшая группа населения, занимавшаяся земледелием и несколько отличная от крестьян, мещан и шляхты. Она называлась «мурзой» и представляла из себя потомков татарских и башкирских мурз, живших до завоевания Прикамья при Иоанне Грозном.

Родители моей матери были старожилами Мензелинска. Отец ее, мой дедушка, Василий Филиппович Колесников, занимался сельским хозяйством попутно. Основной его работой была служба в общественных учреждениях города. В его лице эпоха 60-х — 70-х годов воспитала убежденного и страстного общественного деятеля. Сельское хозяйство в его семье лежало на жене, моей бабушке, Варваре Павловне и на ее дочери, моей матери. В 1878 году моя мать вышла замуж за вдовца, моего отца и переселилась в Нижний Тимерган. Отцу, когда он на ней женился, было уже за сорок. Моя мать с детства занималась сельским хозяйством, но, тем не менее, она была типичная горожанка и любила свой город. Нелегко ей дался переезд из города в деревню, хотя и отстоявшую от города на расстоянии на более двадцати километров. Большое хозяйство в Нижнем Тимергане требовало разносторонних усилий, и мать сильно уставала, занимаясь хозяйством целый день. С первых сознательных лет я помню ее напряженный непрерывный труд. Зимою она вставала не позже шести часов, а летом — не позже трех часов утра. Ложилась она всегда позже всех. Редко ей удавалось отдохнуть днем на четверть часа или полчаса. Для нас, детей, она казалась вечно бодрствовавшей. Сферой ее деятельности было все, кроме полеводства, находившегося в ведении отца. Когда стали подрастать старшие дети, сестра и я, она взяла заботу о нашем обучении, так как отцу этим некогда было заняться.

Она первая в семье почувствовала надвигавшийся кризис хозяйства и необеспеченность семьи. Аренда чужой земли всегда внутренне ее раздражала. Она желала иметь небольшое владение, но свое. Я не сомневаюсь в том, что жизнь в деревне ее не удовлетворяла. Она предпочла бы иметь небольшую усадьбу и дом в городе, чтобы вести полеводческое хозяйство на своем земельном участке вблизи города. В этом отношении между нею и отцом не было единства взглядов. Отец был человек большого размаха, с значительными организаторскими способностями. Маленькое хозяйство, хотя бы на собственной земле его никогда не удовлетворило бы. Из-за этого различия во взглядах между отцом и матерью мы продержались на арендованной чужой земле дольше, чем следовало бы, и в итоге дошли до разорения. Прозорливость матери в этом отношении была бесспорна. Аренду нужно было бросить добровольно, в начале 90-х или в конце 80-х годов. Тогда можно было бы избежать пережитой впоследствии катастрофы.

Переселение в город Мензелинск, в небольшой собственный домик и приписка к мещанскому обществу с получением мещанского земельного надела, а также последующая смерть отца, поставили перед матерью задачи исключительной трудности. С большим напряжением, но при помощи своих близких, она преодолела эти трудности. Подраставшие дети как могли помогали ей в хозяйстве. Я уехал из дома еще до переселения в Мензелинск, когда мне было только пятнадцать лет, и больше в семью уже не возвращался, лишь изредка заезжал как гость, сначала через два-три года, а потом значительно реже. Бывая у матери в такие приезды на короткое время, я чувствовал, что она, после переселения в Мензелинск, душевно успокоилась. Ее утешало сознание, что при всех трудностях жизни она и ее дети имеют свой угол, хотя и очень скромный, что она живет среди близких ей людей в своем городе, где она всех и ее все знают. Я никогда не видел ее веселой в Нижнем Тимергане, но в Мензелинске при встрече с нею мне приходилось наблюдать ее просветленное лицо с тихой улыбкой. Она прожила в Мензелинске в своем домике до самой кончины в 1933 году. На ее долю выпало много горя и страданий. В конце жизни она была измучена тяжелой болезнью, но перед смертью могла быть утешена тем, что близкие ей люди живы и здоровы. Мать и отец похоронены вместе на городском кладбище города Мензелинска рядом с другими близкими им людьми.

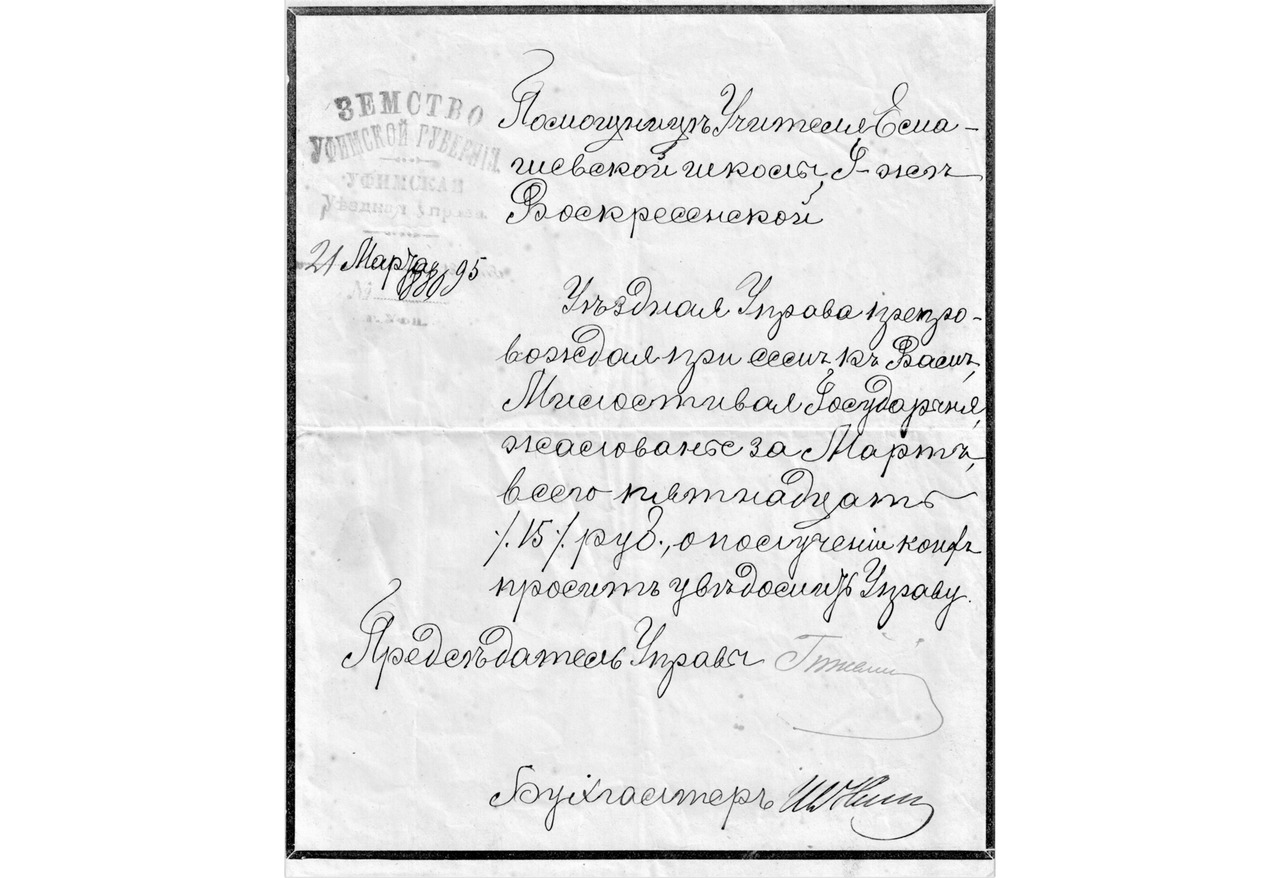

Сестра и братья

В нашей семье было шестеро детей. Они по годам естественно разделялись на три пары: старших, младших и средних. Сестра моя Пелагея Владимировна и я были старшими из детей. Следующая пара составлялась из братьев Пантелеймона и Леонида Владимировичей. Младшими из детей были Иван Владимирович, впоследствии, академик АН СССР, и Петр Владимирович, впоследствии доктор биологических наук, профессор. Пантелеймон и Леонид Владимировичи получили лишь начальное образование. На них в тяжкой форме сказался пережитый нашей семьей хозяйственный кризис. Сестра и я до момента кризиса успели пройти курс имевшихся в Мензелинске учебных заведений: сестра в прогимназии, а я в городском училище. Даже такое образование давало уже нам возможность идти дальше без поддержки семьи. Образование младших братьев могло осуществиться лишь потому, что к тому времени семья стала оправляться от пережитого кризиса. Дети в семье дружили парами, чему содействовала близость лет. Мое детство и юность были тесно увязаны с жизнью сестры. Дружба, начавшаяся, между нами, в раннем детстве, прошла затем через всю нашу жизнь. Сестра кончила прогимназию в 1896 году, и работала учительницей начальной школы в селении Тимерган. Для нее и для всех нас это событие было светлым лучом в жизни. Нам казалось, что найдена отдушина в какой-то другой мир. И этот мир стал понемногу раскрываться.

В 1897 году с нашей семьей познакомился неизвестный для нас до тех пор человек. Это был молодой преподаватель ремесел в сельскохозяйственной школе, находившейся в десяти километрах от нашей усадьбы. Молодого преподавателя звали Дометий Васильевич Астапов. Через Астапова мы познакомились и с другими преподавателями школы. В конце 1897 года Д. В. Астапов сделался женихом моей сестры. Ей было в то время восемнадцать лет, а ему около двадцати пяти лет. В начале 1898 года состоялась свадьба сестры, и она переехала на усадьбу сельскохозяйственной школы, где Д. В. Астапов имел небольшую уютную квартиру. Осенью 1898 года Д. В. Астапов получил служебное назначение в Тульскую губернию, куда он и уехал с сестрой. Через десять лет Д. В. Астапов и сестра снова вернулись в Мензелинск. Уроженец юга Украины, украинец по национальности, Д. В. Астапов полюбил Прикамский край за его ширь и просторы и решил здесь провести остаток своей жизни. Небольшие сбережения, которые они имели, позволили им осуществить давнишнюю мечту — купить землю и построить собственный хутор. Когда-то А. П. Чехов в письмах к брату писал «денно и нощно думаю о хуторе». Такая мечта была свойственна интеллигентным людям того времени. Своя земля и свой хутор рассматривались тогда, как единственная возможность устроить для себя независимую жизнь. Естественно, что сестра и зять были охвачены таким же желанием создать себе независимое существование. Они купили близ Мензелинска (в трех километрах от города) небольшой участок плодородной, черноземной земли на берегах речки Лакомки недалеко от ее впадения в Мензеля. Здесь был построен небольшой домик с необходимыми надворными постройками и разведен большой плодово-ягодный сад. На этой земле выросли их дети, и сами они обрели, по-видимому, искомый покой и независимость.

Национализация земель в 1917 году заставила сестру и зятя переселиться в город Мензелинск, куда был перевезен и их домик с реки Лакомки. Здесь они прожили вместе до смерти Д. В. Астапова в 1930 году, после чего домик был продан, а сестра переселилась к своим взрослым детям в город Пермь.

Наше хозяйство

Жизнь нашей семьи в Тимергане всецело определялась ходом сельскохозяйственного производства. Времена года: весна, лето, осень и зима давали задание по проведению тех или иных работ, и эти работы выполнялись как обязательные. Когда впоследствии я познакомился с сочинениями Г. И. Успенского и прочитал его «Власть земли», я не был поражен выводами автора, так как я сам испытал власть земли, живя в Тимергане и наблюдая работу нашей семьи. В деревне существовал хорошо разработанный и всеми усвоенный календарь природы, наблюдались и записывались самые тонкие приметы в явлениях природы, все для того, чтобы предугадать характер погоды не только на ближайшие дни, но и далеко вперед. Все эти приметы выражались звучными словами. Несколько лет спустя, когда я познакомился с книгой тогдашнего министра земледелия А. С. Ермолова о приметах и пословицах применительно к потребностям сельского хозяйства, я увидел в этой книге знакомые мне с детства формулировки. Отец и мать придавали большое значение народным приметам и по ним строили календарь сельскохозяйственных работ.

Мы, дети с ранних лет принимали участие в общей работе и потому были хорошо знакомы с ней. Даваемые нам поручения были сначала очень просты, но с годами они усложнялись. Наиболее сложная и предусмотрительная подготовка работ была в конце зимы перед началом весны. Полевые работы открывались на весеннего Георгия (23-го апреля по старому стилю).

Первыми сеяли овес. Пред началом сева говорили: «Сей меня в грязь и будешь ты князь». Зяблевой вспашки не производили, и овес сеяли после озимых на голую землю, освободившуюся от снега и чуть обсохшую. Запахивали сохами и довольно мелко. После чего боронили деревянными боронами с железными зубьями. Кроме овса, весною сеяли яровую пшеницу, полбу, гречиху, горох. Просо сеяли лишь по вспаханной залежи, где оно не страдало от сорных трав. По залежам сеяли и лен, хотя в небольшом количестве для собственных потребностей. Сеяли рукой из лукошка вразброс. Яровые посевы в значительной степени страдали от сорняков. Это был результат отсутствия зяблевой вспашки. Борьба с сорняками доставляла много хлопот. Боролись при помощи прополки, но так как рабочих рук не хватало, то сорняки, развиваясь в огромной степени, снижали, а иногда и полностью уничтожали урожай. Из озимых хлебов сеялась лишь рожь, так как она меньше страдала от сорняков и засух и давала более надежные урожаи. Посев озимых всегда делался свежими семенами. На огороде сажали картофель, а также огурцы и дыни. Для огурцов и дынь создавались грядки из перепрелого, теплого навоза, по которому насыпалась рядками «перегнойная» земля. Такое приспособление давало огурцам и дыням необходимое тепло, и они давали у нас обильный урожай. У самого пруда высаживалась капуста. Капустная рассада выращивалась матерью в особом парнике под стеклянными рамами. Крестьяне окрестных деревень выращивали на своих огородах только картофель. Они не умели или затруднялись выращивать огурцы и капусту, не говоря уже о дынях. В 30-х годах ХХ века в том краю стала развиваться такая культура как помидоры, но в годы моего детства и юности об этой культуре ничего не знали. Также не было тогда культуры плодовых деревьев. Яблоневые сады можно было встретить лишь в Мензелинске у немногих любителей этого дерева. Большое количество скота в нашем хозяйстве выпасывалось с ранней весны на паровых полях. Черного пара тогда еще не применяли, и земля для озимых посевов поступала из-под «толоки». Рожь сеяли на неподготовленную, утоптанную скотом землю. Запахивали семена сохами на небольшую глубину с последующим боронованием. Впрочем, иногда дело обходилось и без боронования. При посеве ржи исходили из правила: «Сей меня хоть в золу, но в пору». Временем для посева ржи был период между первым и третьим спасом (1 и 15 августа старого стиля). Признаком хорошего хозяйства было заканчивать сев не позже 10 августа старого стиля.

Уборка ржи начиналась, как правило, на летнюю казанскую 8 июля. Жали серпами (кос и машин не применяли). Считалось, что уборка косою ведет к большим потерям, а жнеек еще не было. Уборка серпом действительно сопровождалось большей тщательностью и наименьшей потерей зерна. Яровые поспевали к 1 августу по старому стилю. Вторая половина июля и первая половина августа по старому стилю была самой напряженной порой. Эта пора носила название «страда». В это время работали не только днем, но и ночью. Первая же половина июля старого стиля была занята уборкой сена. Косить траву начинали с Петрова дня 29 июня. Эта дата, освященная столетиями, несомненно, была правильной для более северных и северо-западных районов страны, откуда пришли в Прикамье русские переселенцы, но для Прикамского края она была запоздалой. Придерживаясь этой даты, косили перезревшую траву. Но никто не решался отступить от унаследованных правил.

На арендованной нами земле лугов не было. Поэтому каждый год луга приобретались нами у крестьян деревни Ямяково, обладавшими большими луговыми пространствами по реке Мензеля. Луга были расположены от нашей усадьбы не ближе трех-пяти километров. Вследствие этого возка сена требовала большего напряжения. Нечего и говорить, что возка снопов с полей на гумно была труднейшей задачей. Молотьба в поле не практиковалась. Только горох иногда молотили в поле. Молотьба на гумне была организована превосходно. Еще в 80-х годах наш отец купил в Казани конную молотилку завода Рамм. На гумне была сооружена огромная рига, в которой помещалась машина и конный привод к ней. Производительность машины была до тысячи пудов в день. Но веяние и сортирование зерна происходило на ручных машинах. Молотьбой занимались поздней осенью и ранней зимой. Хлеб, привезенный с полей, складывался на гумне в огромных скирдах или кладях.

Зима была временем продажи продуктов сельского хозяйства. Местом сбыта был город Мензелинск и пристань Набережные Челны на реке Каме. Первое место, бесспорно принадлежало Мензелинску с его зимней ярмаркой. Продавались рожь, горох, овес, гречиха, живой скот (лошади, быки), битые свиньи и птица. Дополнительно продавалось масло, мед, пух, перо, щетина, редко шерсть и овчина, так как они находили применение в собственном хозяйстве для изготовления валяной обуви, полушубков и шуб. Хозяйство было так построено, чтобы покупать, возможно, меньше изделий города, заводов, фабрик. Так, например, из продуктов первой необходимости покупались сапоги, ситец, редко шерстяная ткань. Белье готовилось из собственного холста, который изготовлялся нашей матерью ежегодно в количестве нескольких десятков метров. Для этих то целей и сеялся лен в небольшом количестве. Конопля не разводилась как культурное растение, хотя у нас на огороде она росла дико в виде зарослей. Шерсть от собственных овец шла целиком на изготовление шерстяных чулок, валенок, а также кошм, которыми пользовались широко вместо тюфяков. На кошмах спали, свертывая их на день в огромные трубки.

Участие детей в общей хозяйственной жизни было разносторонним, но мало определенным. Большею частью это были временные поручения, но иногда они носили характер постоянных обязанностей. Мы обычно вставали с взрослыми и ложились не раньше их. Суетясь, бегали около взрослых, все видели, наблюдали, во всем принимали посильное участие. Зимою рано утром обычной нашей обязанностью было кормление ягнят сеном и липовыми вениками. Ягнята помещались в особой неотапливаемой избе. Кормление ягнят было самым приятным занятием, и я исполнял его с величайшим удовольствием. Менее приятно была кормить гусей, кур и индюшек, так как гуси щипали маленьких хозяев, а старый петух систематически бил нас своим клювом и крыльями. Когда мы стали постарше, нам поручали кормление телят, коров и лошадей. Более разнообразны были наши обязанности летом. В их круг входили дежурства на пасеке, надзор за птицей, особенно за гусями, сгребание сена на лугах, возка сена и снопов, участие в молотьбе, поездка на мельницу, или обмер цепью вспаханных или убранных участков. Наш трудовой день, как бы рано бы мы ни вставали, всегда начинался утренним чаем, с хлебом и молоком. Настоящий чай мы пили редко. Под именем чая разумелся какой-то фруктовый настой. Обед был около двенадцати часов и состоял из щей или супа с вареным мясом, каши и киселей. Вечерний чай с хлебом и молоком был около пяти, а ужин около девяти часов. В нашем столе было мало мяса и только в вареном виде. Изобиловали овощи в виде картофеля, огурцов, капусты и свеклы, но совсем не было фруктов. Яблоки были редкостью. Их привозили издалека. Преобладал красный анис. Осенью были в изобилии арбузы. Их привозили и продавали разъездные торговцы-татары по десять — пятнадцать копеек за штуку. Они же торговали лимонами. Когда у нас бывал настоящий китайский чай, «фамильный», как его называли, то его все пили обязательно с лимоном. Лимоны были дешевы, от трех до пяти копеек за штуку. Торговцы татары в Мензелинске умели хранить их зимою, в особых подвалах. Семена лимонов мы, дети, сеяли в цветочные горшки и выращивали из них комнатные деревца; однако, они у нас не цвели и достигали до высоты три четверти метра.

Деревенские занятия детей

Хозяйственные поручения занимали у нас, детей не все время. Мы располагали свободным временем для своих собственных занятий. Эти занятия в дошкольный период и в каникулярное время, когда мы начали учиться (учение происходило в Мензелинске), заключались большею частью в свободных играх. Игрушек у нас было немного. Лишь изредка привозили нам из города, большею частью зимой с ярмарки, коней из папье-маше, маленькие пистолетики с бумажными пистонами и ружья с пружинным заводом, стрелявшие пробкой. Покупные игрушки существовали у нас недолго и поэтому в нашей детской жизни большого значения не имели. Мы находили источники развлечений сами и не скучали. Зимою наши игры сосредотачивались в катании на санках и главным образом в создании разного рода построек из снежных глыб, вырезаемых нами лопатой из сугробов вокруг усадьбы. Сугробы вокруг дома и палисадника были огромные. Они полностью засыпали изгородь и ворота, вследствие чего на санях ездили поверх сугробов и помимо ворот. В старых деревьях акации, окаймлявших палисадник с юга, сугробы достигали их вершин. Мы называли сугробы «Уральским хребтом». В нем делались нами внутренние ходы и галереи. В этих галереях было тепло, и нам они доставляли удовольствие своим уютом. Участниками игр были наши сверстники из деревни Нижний Тимерган. На коньках мы не катались, потому что коньки были редкостью, да и льда хорошего не было, но на лыжах мы научились ходить рано, и с большой охотой пользовались ими для прогулок по соседним равнинам. Таких, как теперь, длинных лыж мы не имели. У нас были широкие, но короткие лыжи с бичевками для управления при ходьбе. Лыжные палки тогда тоже не использовались. Когда мы стали постарше и научились владеть топором и рубанком (эти инструменты всегда были в хозяйстве), то были в состоянии делать такие же лыжи сами.

Вечера зимою проходили в особых занятиях. Книга не была предметом нашего внимания в Нижнем Тимергане даже тогда, когда мы научились читать. Происходило это потому, что учились мы в Мензелинске и зимой приезжали в Нижний Тимерган лишь на отдых. У нас было твердое убеждение, что местом учения является Мензелинск. Там мы учились прилежно, Нижний Тимерган же рассматривался нами как место для отдыха, развлечений и участия в домашних работах. По вечерам мы обычно собирались в нашей просторной домашней кухне. В кухне жили постоянные рабочие. Наиболее долго жил у нас и работал крестьянин из деревни Ямяково Асалай Гирей. Он дружески относился к нам и мы были сильно привязаны к нему. По вечерам он занимался разного рода хозяйственными делами: чинил сбрую, вил веревки из мочал и пакли или обтесывал что-нибудь топором. Вместе с ним и мы сучили веревки для своих санок, бичевки для лыж, вытесывали топором или простым ножом нужные нам предметы. Такого рода занятия сильно нас увлекали, и мы не замечали, как проходили вечера. Иногда по вечерам к нам в кухню приходили наши сверстники из деревни Нижний Тимерган. Большим нашим приятелем был мальчик Аким Жигалов.

Наши возможности летом были более широки. Мы могли бродить по окрестностям усадьбы. Однако наши путешествия ограничивались ближайшей местностью, в радиусе не более двух, трех километров. Местом наших прогулок были перелески, ближайшие рощи, луга, поля и выгоны. Деревни нас не привлекали. Кроме Нижнего Тимергана, расположенного поблизости от нашей усадьбы, других деревень мы не знали. Только изредка мы проезжали через них при поездках с отцом.

Больше всего нас привлекала вода. Речка Вязовка с ее прудом на огороде были тем местом, где нас легче всего было найти. В теплое время мы часто купались в пруду. В промежутках между купанием, а также в прохладные дни занимались постановкой игрушечных мельничных колес ниже плотины пруда. Когда мы были нужны старшим для какого-либо хозяйственного поручения, за нами посылали в огород к берегу речки, зная наперед, что там вернее всего можно нас найти. В нашем хозяйстве было большое количество плотничьего и столярного инструмента. На нашем дворе или на гумне, в риге, летом всегда что-нибудь строилось. Делались и чинились телеги, сани, кадки и прочие изделия, необходимые в хозяйстве. На лето приглашались опытные мастера по дереву. Глядя на их работу, мы копировали их и сами делали для себя маленькие тележки, санки, мельничные колеса, как ветряные, так и водяные. Словом, во всем подражали старшим. Наряду с большим хозяйством, в деятельности которого мы по временам участвовали, как исполнители отдельных поручений, у нас, детей, было свое хозяйство, но игрушечное. Тем не менее оно сильно увлекало нас. Если в большом хозяйстве чинилась молотилка и начиналась молотьба, то и мы делали себе игрушечную молотилку с барабаном, с зубьями на нем и с приводом. На ней мы тоже молотили, но только не хлеб, а метелки подорожника, заменявшие нам хлеб. Если в большом хозяйстве строили сарай, то и мы строили для себя из разных обломков жердей и досок игрушечные домики, в которых проводили время. Уменье в детстве владеть топором, пилой, стругом, долотом и буравчиком доставляло нам много удовольствия и независимость от старших в наших увлечениях. У моего брата, Пантелеймона Владимировича, первоначальное умение владеть плотничным инструментом превратилось впоследствии в настоящее мастерство.

Привязанность к речке, присущая всем детям, превратилась у меня в особую страсть. Из всех ребят я был единственным, исследовавшим течение речки Вязовки до впадения ее в Мензеля. Став постарше, я с еще большой настойчивостью и страстью хотел отыскать исток речки Вязовки, но найти его мне не удалось. Он находился в большом Сомовском лесу, куда я не мог пойти один, а сопровождать меня было некому. К сожалению, никто не разделял моей страсти. Бывая на мельницах по реке Мензеля по поручению отца, я с огромным наслаждением просиживал часами возле берега реки или расспрашивал кого-либо о верхнем течение реки Мензеля. Меня интересовало, откуда она началась, и какие речки в нее впадают. При разговорах с мельниками на всех мельницах мне приходилось слышать, примерно, одно и тоже: «Падает наше дело, воды становится в Мензеля меньше. Сохнет наша река, а все оттого, что леса повырубили и берега распахали!» Эти горестные слова с детских лет стали звучать в моей душе с болезненной силой.

Так как мы выросли в обстановке постоянной деятельности, то слова по поводу обмеления рек и вырубки лесов привели меня к решительным действиям. Предметом этих действий была речка Вязовка. По ее берегам остались лишь деревья черемухи и серой ольхи, да в нескольких местах сохранились кусты ивняка. В пределах нашего огорода речка производила размывы берега, и это было предметом постоянных огорчений отца. Вот тут и началась моя лесокультурная деятельность. Проводя значительную часть времени на речке, я заметил, что срезанные прутья ивняка, даже части этих прутьев, быстро укореняются, если один конец у них погружен в сырой песок. Я начал упорно работать по разведению ивняка. Увлекательное занятие поглощало все мое время и дало хороший результат. Мне было тогда около десяти лет. В 1898 году, когда я уезжал из Нижнего Тимергана, чтобы больше в него не возвращаться, в тех местах, где я разводил ивняк, образовались значительные заросли. В них можно было укрыться от солнечного жара. Впоследствии я занимался разведением леса, как лесничий, на значительных площадях, но первый свой опыт лесоразведения на берегах речки Вязовки я помню до сих пор подробно. В те далекие детские годы запала мне в душу страстная любовь к лесу. Разведением деревьев стали увлекаться у нас в усадьбе и другие члены нашей семьи. Сестра Поля была первая, применившая наше увлечение для расширения нашего сада. Однажды весною, по ее просьбе, были выкопаны в лесу и привезены в усадьбу маленькие деревья липы и березы. Их посадили возле дома для расширения сада. Однако насколько удачно у меня шло разведение ивняка, настолько трудным оказалось у нас разведение деревьев при помощи пересадки. Оглядываясь на прошлые годы, я вижу, что неуспех посадок заключался в том, что деревья высаживались поздней весной в облиственном состоянии. В те времена приемы посадки деревьев в Прикамском крае были мало известны. Поэтому посадка деревьев возле домов не была распространена, отчасти, вероятно, потому что сопровождалась неуспехом.

Прикамские селения того времени поражали полным отсутствием зелени. Впрочем, и теперь эти селения не очень озелены.

Наши будничные занятия по временам приятно преображались приездом гостей. Гости бывали в праздники, и это были гости для старших, отца и матери. Мы были более рады гостям, приезжавшим к нам с детьми. Однако такие случаи были редки. У нас, мальчиков, сверстников со стороны не было, если не считать наших друзей из Нижнего Тимергана. Но сестра, начавшая учиться раньше меня на три года, имела подруг в Мензелинске. Более близкими у нее были Маня Бабина и Анюта Афанасьева. Иногда их привозили к нам в Тимерган гостить летом на несколько недель. Их приезд был радостен для всех нас. Обе они были остроумными, веселыми девочками. С ними детская жизнь шла более оживленно, разнообразно и интересно. Нашими любимыми играми были игры на зеленом выгоне перед садом; играли в горелки, в соседи, в жмурки. Маня Бабина и Анюта Афанасьева остались близкими подругами сестры на всю жизнь. Бывая впоследствии у сестры, когда она была уже замужем, я изредка встречался с Маней или Анютой. Мы сохранили дружеские отношения и всегда были рады друг другу при встрече. Иногда заезжала к нам с соседнего хутора, расположенного между Верхним и Нижним Тимерганом, жена управляющего хутором Дарья Ивановна Чиркова. Хутор принадлежал разорившемуся помещику Романовскому. Дарья Ивановна была словоохотливая, живая дама, очень молодая, не имевшая детей. Она подружилась с нашим семейством, любила нас детей, и была на правах подруги сестры. Через нее наш круг знакомых расширился, через нее же состоялось знакомство с Д. В. Астаповым, о котором я уже упоминал и который потом сделался женихом и мужем сестры.

Чего нам не доставало в детстве, так это музыки. Музыкальных инструментов у нас и у соседей не было. На вечерах, когда хотели потанцевать, приглашали гармониста, да и того было трудно найти. Музыку мы любили, но не имели возможности заняться ей всерьез. Впоследствии я не раз жалел об этом. Танцам учились случайно, скорее самоучкой, и этим искусством владели плохо. Лучше танцевали девочки, но и то скорее для себя, в небольшом кругу, с оглядкой, чтобы кто-нибудь не осудил.

В нашей семье не было охотников. Но в деревне промышляли ловлей зверей, главным образом зайцев и лис, при помощи капканов. В хозяйстве нашем тоже оказались капканы, и их мы пробовали расставлять зимою на заячьих следах на гумне. Сама расстановка капканов, выслеживание заячьих троп, осторожность при расстановке капканов увлекала нас. Но никаких зверей к нам в капканы не попадало. Тем не менее, увлечение продолжалось несколько лет.

Когда я стал постарше, меня потянуло к ружейной охоте. В нашем доме было два дробовых ружья, работы ижевских заводов, расположенных сравнительно недалеко от нас. Ружья были плохие, пистонные. Они вовсе не предназначались для охоты, а были средством обороны от воров. Однако я решил использовать эти ружья для охоты. Порох и дробь всегда у нас были. Я научился заряжать ружья (они заряжались с дула шомполом) и стал рассматривать себя в качестве охотника. Но охотником настоящим не стал. Ружье, скорее всего, стало моим спутником в моих прогулках по окрестностям. Добычи от моего хождения с ружьем не было, но для меня удовольствие заключалось вовсе не в добыче, а в том, что я мог в свободные дни целыми часами ходить по окрестным полям, лесам и лугам, предаваясь своим размышлениям, очарованию красивых мест, общению с природой. Я был в восторге от спокойного душевного сосредоточения, оттого что никто не мешал мне. Это было в то время, когда мне шел тринадцатый или четырнадцатый год.

Хозяйство падало, мы шли к разорению, дома все было печально от наступающего хозяйственного краха, который никто уже не мог предотвратить. Отец был стар и на наших глазах дряхлел. Мать была беспомощна, дети были малы. В этот тяжелый период ружье было для меня поводом уйти из тяжелой душевной обстановки в светлый спокойный мир природы. И я уходил с ним, чувствуя в нем какую-то защиту. Позднее мне пришлось прочитать Аксакова «Семейную хронику» и «Записки ружейного охотника». Эти книги стали для меня откровением. То, что пережил и перечувствовал Сережа Багров, было страшно близко мне. Его любовь к воде, лесу, ко всей природе — все это было то же, что испытывал и я. Речка Бугуруслан, на которой вырос Сереже Багров, была такая же, как наша Мензеля. Тургеневские «Записки охотника» такого очарование у меня не вызывали. Дети обычно увлекаются уженьем рыбы. Для этого увлеченья у нас не было условий. В речке Вязовке водились лишь вьюны и караси, и то в очень небольших количествах, а Мензеля была все же не очень близко. И хотя иногда мы делали удочки и ходили на Мензеля, но так как рыба на удочки не попадалась, то это развлечение быстро погасло. Да и впоследствии, когда мне приходилось бывать на рыбных реках, меня не тянуло к уженью рыбы. Сидеть на одном месте всегда раздражало меня, и я предпочитал отдыхать, прогуливаясь пешком.

Первое дальнее путешествие

Наши детские впечатления не всегда ограничивались окрестностями Нижнего Тимергана. Однажды отец поехал в город Елабугу и взял меня с собой. Мне было семь лет. Дело было летом. У отца в Елабуге, находившейся от нас на расстоянии семидесяти километров, жил его старший брат Петр Иванович Тюрин. К нему то мы и поехали на наших собственных лошадях. Ехали через селение Сосновый Брод, где в Мензеля вливается слева ее самый крупный приток Игиня.

С высокого правого берега реки Мензеля, недалеко от того места, где кончалась наша арендованная земля, шел длинный спуск к реке. Помню отчетливо, как страшен был этот спуск, но также отчетливо врезался мне в память великолепный вид на левобережье Мензеля с далекими татарскими селениями, украшенными зелеными деревянными минаретами и русскими селами с белыми, каменными церквами.

Переехав реку Мензеля, мы двинулись через лесистый перевал между Мензеля и Камой к деревне Тогаево. Тогаево стояло на большом тракте Мензелинск-Челны. Накормив лошадей и дав им отдохнуть, мы направились по трактовой дороге к селу Орловка, затем к селу Мысовые Челны и, наконец, достигли большого села (ныне города Набережные Челны). Было уже около четырех часов дня. Огромная Кама плескалась перед нами, но было тихо. Другой берег реки был едва различим. У пристани стояли черные длинные баржи. У самого берега, к которому мы подъехали, стоял большой паром. Такие паромы я видел раньше на реке Мензеля весною. Маленький буксирный пароходик, впервые мною увиденный, терся около парома. Мы въехали на паром. К нам присоединились еще несколько телег. На пароме завозились извозчики. Буксирный пароходик засвистел, попятился, натянул канат, которым он, оказывается, был привязан к парому, и потащился к другому берегу. Паром косо потянулся за ним, а потом выпрямился. Ехать было страшно. Мутная вода относила нас вниз, но все же пароходик дотащил нас до другого берега. Мы пристали и плотно привязались к маленькому бревенчатому съезду, после чего съехали на глинистую отмель. У меня немного отлегло от сердца. По косому подъему мы поднялись на глинистый берег первой террасы и поехали к Елабуге камскими лугами. От Челнов до Елабуги считалось около двадцати километров. Когда мы проехали половину дороги, направо от нас над луговым берегом под лучами западного солнца встала стена золотистого леса. Да, какого леса! Я никогда еще не видел такого! Это был старый сосновый бор. Около Нижнего Тимергана были только лиственные леса, и я не знал хвойных. Был теплый вечер. Западное солнце освещало стену леса. Какой удивительный запах шел из бора! Я весь онемел. Моя страстная привязанность к лесу достигла в этот момент необычайной силы. Так вот он, таинственный хвойный лес, который я видел до сих пор только на картинках! Я был очарован. Дорога шла только мимо леса, но не самым лесом. Я спросил отца, можно ли ехать лесом? Отец ответил: «Там есть дорога, но она очень тяжела из-за песка. Поэтому мы и едем лугами около леса, хотя и делаем крюк». Я просил отца ехать обратно бором, из Елабуги в Челны, чтобы полностью рассмотреть этот таинственный бор, но отец не согласился. И я в течение долгих лет не имел возможности видеть сосновый бор в его глубине. Эта возможность явилась лишь тогда, когда я сделался студентом Петербургского Лесного института, а в полной мере лишь потом по окончании курса лесного института, при моих путешествиях по хвойным северным лесам. Но первое впечатление от соснового прикамского бора между Челнами и Елабугой я никогда не забуду. Я и сейчас его представляю. Но вот и город Елабуга. Мы переехали реку Тойму величиною не более нашей Мензеля и въехали в город. Елабуга была и больше, и лучше Мензелинска, а дом дяди Петра Ивановича, каменный, двухэтажный, с каменным двором, с прекрасными службами и яблоневым садом показался мне несравненным. Рассматривая внимательно дом дяди, я испытывал горькое сознание, что у нас самих нет ничего своего, ни дома, ни сада, что живем мы на чужой земле, в чужом доме, и негде нам преклонить голову при несчастье. Я высказал свои чувства отцу, но он ничего не сказал мне в ответ.

Впоследствии я узнал, что уроженцем города Елабуги был наш выдающийся художник И. И. Шишкин, а в сосновом бору, мимо которого мы тогда ехали, он находил материал для своих картин, в том числе и для «Корабельной рощи».

Мы пробыли в Елабуге дня два или три и отправились домой той же дорогой. Уютный, небольшой дом дяди Петра Ивановича мне долго потом вспоминался, как образец культурного жилища. Почему-то дядя Петр Иванович не бывал у нас в Нижнем Тимергане, да и отец ездил к нему как к старшему брату (он был старше отца на десять лет) чрезвычайно редко. По-видимому, большой близости между братьями не было, и Петр Иванович не разделял сельскохозяйственных увлечений моего отца. Сам он начал свою жизнь торговым мальчиком, как и отец, и до старости лет занимался торговым делом, служа в крупных фирмах того времени, занимая в них ответственные посты. При встрече дядя показался мне глубоким седым стариком, очень похожим на отца. У него была замечательная библиотека. Он выписывал газету, был влиятельным общественным деятелем города и любил садоводство. Его яблоневый сад был одним из первых садов города. До того времени и тех мест хороший плодовый сад был, конечно, большим достижением. У нас в Нижнем Тимергане ничего этого не было, а дикие черемухи являлись единственными плодовыми деревьями.

Возвратившись из поездки в Елабугу, я бредил сосновым лесом и рекой Камой. В Мензелинске в садах встречались деревья: сосны и ели и на них были шишки с семенами, но не было питомника. Никто не подсказал мне, как вырастить сеянцы сосны или ели из семян. Поэтому мое детское желание иметь около себя хотя бы несколько хвойных деревьев так и осталось неудовлетворенным. Так мало было в то время в том краю уменья разводить деревья! Удивительно и то, что я умел уже в то время разводить лимонные деревца из семян лимона, но сам не догадался разыскать семена сосны и ели и посеять их в цветочных горшках, как сеял семена лимона!

Несравненная Кама заполнила мое воображение своим величием и мощью. Несколько лет спустя мне пришлось ездить по Каме на пароходе и каждый раз я восхищался ею. Я видел потом много рек Волгу, Днепр, Дон, Северную Двину, Неву, Западную Двину, но ни одна из этих рек не могла сравниться с Камой. В последний раз я видел Каму в 1933 году. Что сделалось с нею за два десятка лет, в течение которых я ее не видел?

«Что сделалось с Камой? — спросил я у соседей пассажиров, ехавших со мною на пароходе, и, по-видимому, местных людей. — Леса все вверху повырубили, вот и пересохла наша Кама!» — был горестный ответ. Глубокой правдой звучали эти печальные слова. Через три года после этой поездки был принят закон о водоохранных лесах (1936 год). Он коснулся Камы и ее притоков. Я не был на Каме после проведения этого закона в жизнь и не знаю, помог ли он восстановить Каме ее прежнюю мощь.

Расставание с Тимерганом

Двойственное чувство охватывает меня, когда я вспоминаю о Нижнем Тимергане. Любил я его? И да, и нет. Мне были близки и дом, и усадьба, и речка, и окрестности, и в тоже время все это было чужое. Близким оно было потому, что там жили отец, мать, братья. Чужим же потому, что ни дом, ни усадьба не принадлежали нам. Все это было не наше, и когда хозяйство на арендованной земле пришло в упадок, когда отец состарился и одряхлел, а дети были еще малы, — оказалось, что у нас нет своего угла. Мы были чужими пришельцами, вынужденными уходить куда угодно, и никто не подумал о том, куда мы уйдем. Наша мать была права, когда думала, что нам надо было уходить из Нижнего Тимергана значительно раньше, когда еще можно было завести хозяйство на своем, хотя бы небольшом участке земли. В то время только небольшое хозяйство на собственном земельном участке могло дать нам относительно независимое существование. Но этого вовремя не было сделано, а когда разразилась над нами хозяйственная катастрофа, об этом уже поздно было думать. Под действием этих сложных ощущений, в конце концов, родилось чувство отчуждения от Тимергана, как от места, где было пережито больше горя и тягостей, чем радости. Но корни увлечения природой, страсть к разведению леса, предпочтение уединенной жизни среди природы, — все это родилось в Тимергане и определило мое последующее призвание.

Отрочество (1890—1898)

Местом нашего учения был город Мензелинск. Меня отвезли из Нижнего Тимергана учиться в августе 1890 года, и с той поры до 1898 года большую часть времени я проводил в городе, учась в его школах и живя в доме дедушки Василия Ивановича Колесникова. Нижний Тимерган сделался для меня с 1890 года лишь местом отдыха от учения. Туда я ездил на зимние и летние каникулы, в общей сложности на два, пять месяцев в году.

Город, как я уже упоминал, был расположен на ровной возвышенной покатости к реке Мензеля. По южной окраине города протекала река Мензеля, еще дальше к северу покатость переходила, постепенно повышаясь, в высокий водораздел между Мензеля и Иком, защищающий город от северных ветров. В те времена на возвышенности имелись сплошные дубовые леса. С центральной части этого водораздела стекали в Мензеля и Ик небольшие речки. Среди них находилась уже известная нам речка Вязовка. На юге на равнине, за рекой Мензеля шли пашни.

Вид на город с высот южного водораздела в солнечный день был очень красив. Правильно расположенные улицы были видны, как на ладони. Среди деревянных домов резко обрисовывались: красивые формы белого здания городского училища (теперь сельскохозяйственной техникум), собор с голубыми главами, женский монастырь с оригинальной колокольней, напоминавшей башню Сююмбике в Казани, и пятиглавая зеленая Троицкая церковь.

Деревья и насаждения не украшали город. Можно сказать, что они отсутствовали. Лишь на краю города возле места бывшей когда-то крепости был создан в 70-х годах ХIХ века городской сад на площади свыше десяти гектар. Я застал его уже хорошо разросшимся и прекрасно содержимым. Он служил местом приятного отдыха для горожан. Сохранившись до сих пор, он является одним из украшений города.

Улицы в городе в мое время не были мощены. Суглинисто-черноземная почва создавала непролазную грязь. В центре города на некоторых улицах существовали деревянные тротуары, но они обычно плохо содержались, и ходить по ним опасно было не только ночью, но и днем. Город был не велик, около шести тысяч жителей. Его горожане занимались земледелием на обширных полях, принадлежащих городу. Торговля была весьма значительна, так как город был центром большой территории. Его торговая деятельность приобретала даже краевой характер, благодаря знаменитой ярмарке, занимавшей третье место в стране (первое принадлежало Нижегородской, второе Ирбитской). Ярмарка была около нового года и собирала товары из европейской и азиатской части страны. Она давала городу много шума, дохода и даже блеску. Маленький город имел городских доходов около сорока — пятидесяти тысяч золотых рублей, чего не имели в то время и более значительные города страны. Город имел хорошо оборудованное городское училище, женскую прогимназию и, кроме того, несколько приходских школ. Хотя Мензелинский уезд был наполовину населен татарами и башкирами, школы были только на русском языке. Культурным украшением города была общественная библиотека, созданная в средине 90-х годов IХХ века учителем городского училища Д. Е. Пушковым.

Такой библиотеки, по богатству книг, я не встречал потом даже в таких значительных городах, как Тула, Уфа, не говоря уже об уездных городах. Лишь библиотека Омска, созданная Казачьим Сибирским войском, с которой я познакомился в 1905 году, напомнила мне по разнообразию и богатству книг Мензелинскую общественную библиотеку конца 90-х годов.

Вблизи города, в семи километрах от него, в обширном дубовом лесу, на упомянутом выше водоразделе между Мензеля и Иком, около деревни Старое Мазино и верховьев речки Вязовки находилась низшая сельскохозяйственная школа министерства земледелия. Ее директором в то время был известный агроном М. П. Зубрилов, впоследствии организатор средней сельскохозяйственной школы в городе Богородицке Тульской губернии, а затем основатель такой же школы в Персиановке близ города Новочеркасска на Дону.

Коллектив преподавателей сельскохозяйственной школы был тесно связан с интеллигенцией города. И культурные начинания в городе были всегда тесно связаны с преподавательским коллективом школы. В уездном городке, конечно, не было театра. Однако в те времена в городе была хорошая любительская труппа, и спектакли по праздникам были обычным делом. Почти всегда ставились пьесы Островского. Среди актеров любителей были бесспорные таланты. Конечно, они были любимцами публики. Из таких талантов нужно назвать В. Ф. Куреньщикова, преподавателя сельскохозяйственной школы и Д. Е. Пушкова, учителя городского училища. С исполнением женских ролей всегда было хуже, и в моей памяти от тех времен не осталось имен.

Город был удален от губернского города Уфы на двести восемьдесят километров, от Казани — примерно на столько же. Ближайшим городом (в семидесяти километрах) был уездный город Елабуга Вятской губернии. Почта приходила зимою два раза в неделю, а летом каждый день. Связь города с другими городами зимою была крайне затруднена. Можно было ехать только на лошадях. Летом связь улучшалась, так как севернее в двадцати километров от города находилась пароходная пристань на Каме — Пьяный Бор (теперь Красный Бор). Путь к ней лежал через пойму реки Ика и Камы. В половодье ходили на больших лодках. Так как пароходные линии и в то время были хорошо организованы, то доехав на лошадях до пристани, можно было сесть на пароход и с удобством ехать в любом направлении до Уфы (по Каме и Белой) или до Казани (по Каме и Волге). Пароходные поездки были в то время в городе распространенным видом отдыха, особенно для учителей и учительниц городских и сельских школ. Река Ик, несмотря на свою значительность (длина ее около пятисот километров), не была судоходной. Мешали этому, как говорилось тогда, мельницы и запруды. Не сделался Ик пароходной рекой, к сожалению, и теперь, вследствие чего обширный край по реке Ик до сих пор остается без удобной и дешевой водной связи.

Из трех ближайших к Мензелинску крупных городов: Казани, Уфы и Перми, наибольшее значение имел во всех отношениях город Казань. Из Казани поступали промышленные изделия, она была и культурным центром для обширного Прикамского края. Университет тогда был лишь в Казани, там же был и ветеринарный институт, среднее земледельческое училище и ряд технических средних школ. Ни в Уфе, ни в Перми не было тогда ни одного высшего учебного заведения. В Казани выходили наиболее влиятельные для Прикамского края местные газеты, имевшие распространение и в Мензелинске. Общее тяготение к Казани было бесспорным, а связь с Уфой, поскольку Мензелинск входил тогда в Уфимскую губернию, ограничивалась официальными сношениями.

Своей промышленности в Мензелинске тогда не было. Существовали лишь небольшие мастерские по изготовлению разного рода изделий из кожи, шерсти и овчин. Был также небольшой пивоваренный завод. Город носил облик селения, занятого по преимуществу сельским хозяйством. На восточной окраине города были сосредоточены гумна, занимавшие огромную площадь. Они придавали городу осенью, когда на гумнах бывали сложены скирды хлеба, оригинальный и живописный вид.

Жизнь города шла размеренным шагом. В будние дни все были на работе. В воскресенье и праздничные дни однообразие прерывалось хождением в церковь. По вечерам в воскресенье и праздничные дни ходили друг к другу в гости. Немногие посещали любительские спектакли, устраивавшиеся по праздникам. Субботние дни были обыкновенно банными днями. Почти в каждом доме была своя маленькая баня. И обычай мыться в бане каждую неделю соблюдался строго. Тот жизненный порядок, который я видел в городе, несомненно, без больших изменений также протекал и раньше в течение столетий. Город был старый, существовал четвертое столетие и, конечно, приобрел, за время своего существования устойчивые формы жизни.

Когда-то, на заре своего бытия, он был окраинной крепостью, пережил много осад, пожаров и моровых поветрий. В мое время это было в прошлом. Никто не предполагал, что военные бедствия когда-нибудь снова надвинутся на этот город: так далек был он от всяких границ. Но оказалось, что дальность государственной границы не помешала возникнуть военным действиям и в этом городке. В 1918—1919 годах город Мензелинск оказался местом неоднократных ожесточенных боев между Красной и Белой армиями. Тогда горожане вспомнили, что когда-то, очевидно, не даром Мензелинск слыл сильнейшим укрепленным районом, что неспроста его построили на перекрестке важных путей, в таком месте, в котором по естественным условиям он легко превращался в грозную крепость. Но от старой крепости не осталось никаких следов. Только известно, что она была в нынешней верхней части города, близ современного городского сада, на обрывистом узком полуострове, образованном двумя ручьями, впадающими в Мензелу и образующими очень глубокие овраги. Жившие в этой части жители уже не помнили о старой крепости, существовавшей когда-то на месте их современных усадеб. Не осталось от тех времен ни пушек, ни пищалей. По крайней мере я их не видел, а музея в городе не было. Из рассказов старых людей сохранились лишь воспоминания об осаде города Пугачевым. По-видимому, крепость в то время еще существовала. Хорошо сохранился крепостной ров и вал, шедший полукругом на расстоянии семи километров от Мензелинска, на западе и юго-западе, около Старой Мазины, и соединявший северо-восточную излучину Ика таким образом, что около Мензелинска создавался обширный укрепленный район, защищенный на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке рекой Иком, а на западе, юго-западе и юге — крепостным валом. Этот вал пересекал реку Мензелу, хорошо сохранился и имел протяжение в несколько десятков километров. По его размерам и величине укрепленного района, радиусом около семи километров можно было судить, какое значение придавалось в прежние века Мензелинску, как опорной крепости. Летописи теперь не ведутся, а события, происходящие в небольших селениях и городках, остаются лишь в памяти людей. Не велись летописи и в Мензелинске. Поэтому так мало осталось сведений о нем о тех далеких временах. Однако, крупные события последних десятилетий помнились и ярко передавались с живой подробностью. таким событием был пожар в 1877 году. Почти весь город сгорел в течение нескольких часов при сухом жарком ветре. Сгорели не только дома и имущество жителей, сгорела соборная каменная церковь, а колокола упали и пробили ряд перекрытий колокольни. Это было такое страшное событие для города, что и в мое время можно было слышать обычные выражения: «Это было за год до пожара! Или: «Это произошло уже спустя два года после пожара!». Моровые поветрия, столь ужасные в прошлые века, посещали город и в IХХ веке. Это были нашествия холеры в 1848 и 1891 году. Холера 1891 года прошла на моих глазах. Я видел результаты ее в городе. Страх и ужас напали на всех, люди боялись друг друга. Уже спустя много лет, когда я читал пушкинскую пьесу «Пир во время чумы», я ясно представлял себе, что происходило в те дальние времена, так как картины холерных смертей стояли перед моими глазами, а забыть их было нельзя.

В этом маленьком Прикамском городке и протекли годы моего первоначального обучения.

Дом дедушки

Годы моего обучения в Мензелинске прошли в доме моего дедушки Василия Филипповича Колесникова, отца моей матери. В то время, когда я жил в его доме, у него была небольшая семья, состоявшая из его жены, моей бабушки Варвары Павловны (в девичестве Ащеуловой), сыновей — моих дядей: Алексея Васильевича, Владимира Васильевича и дочери — моей тетки Анны Васильевны. Она скончалась в 1891 году, через год после моего поступления в школу. Дом был не в центре города, а ближе к окраине, на углу двух улиц, возле большой площади. Усадьба имела небольшой передний двор, сад, огород и задний двор для скота. На усадьбе было два дома, новый и старый. Оба дома были невелики, в каждом было по одной квартире. В старом доме жил Алексей Васильевич, в начале 90-х годов еще холостой. Он служил секретарем уездного съезда судей и был хорошо обеспечен, так как получал тысячу рублей золотом в год, цифра весьма большая для Мензелинска при дешевизне жизни в то время. В новом доме жили дедушка с бабушкой, дядя Владимир Васильевич и тетя Анна Васильевна. Здесь жили в учебное время моя сестра и я.

Дедушка Василий Филиппович Колесников родился в 1836 году. Он был моложе моего отца на четыре года. Отец моего дедушки был солдатом Кутузовской армии, проведший всю кампанию 1812—1815 годов. Он участвовал в Бородинской битве, проделал весь поход в Пруссию, Францию и был в Париже. Прослужив в армии двадцать пять лет, он вернулся в Мензелинск в начале 30-х годов искалеченным ветераном. Здесь он женился и имел единственного сына, моего дедушку. Умер он в 1848 году от холеры, когда его сыну было около 12 лет.

По законам того времени, мой дедушка, как сын солдата, должен был идти в солдаты на правах кантониста, но, очевидно, как единственный сын матери-вдовы был, в конце концов, оставлен при матери. Он окончил уездное училище в Мензелинске. До глубокой старости дедушка занимался самообразованием, читал газеты и журналы, знал хорошо русскую литературу, обладал громадной и четкой памятью, широким и проницательным умом. С ним можно было беседовать на разнообразные темы и чувствовать приятность от общения с умным и образованным собеседником. Свою жизнь Василий Филиппович организовал целиком сам за счет настойчивого непрерывного труда. По окончании уездного училища он начал службу помощником волостного писаря. Потом служил в должности волостного писаря, а на склоне лет перешел на службу в городскую управу Мензелинска. В начале 90-х годов ему пришлось бросить службу из-за болезни глаз (катаракты). Хозяйство на надельной земле (он принадлежал к сословию крестьян города Мензелинска) вел его сын, мой дядя, Владимир Васильевич. Чтобы не было скучно, дедушка завел при доме небольшую бакалейную лавочку, где торговал разными товарами, от сахара до керосина включительно. Это давало ему небольшой заработок, около пятнадцати рублей в месяц. Живя у дедушки, в свободное от учения время я помогал ему в его несложной работе. Цены на основные товары, существовавшие в то время, мне памятны до сих пор.

Дедушка был высокого роста, довольно строен; голову носил прямо и имел открытое простое русское лицо. Он всегда был деятелен, аккуратен, дисциплинирован в труде и отдыхе. Его настроение всегда было жизнерадостным, а печали он развеивал в систематическом труде. На меня, внука, дисциплинированность дедушки имела огромное воспитательное значение. И сейчас, размышляя над тем, где я мог получить основные черты своего характера, должен сказать, что получил их от дедушки. Я в полной мере его воспитанник, ученик, затем друг и близкий товарищ.