Бесплатный фрагмент - Так было

Воспоминания. Деревенские истории

ВОСПОМИНАНИЯ

Начало

С высоты своего возраста и положения пришел к выводу, что пора повернуться лицом к прошлому — написать небольшие семейные воспоминания, конечно, прежде всего, из перспективы личных переживаний и представлений. Желательно, на понятном языке и в первую очередь для своих близких, здравствующих и, возможно, для будущих кровных родственников. Хотелось бы быть максимально откровенным, чтобы писать без оглядки на осуждение и, может быть даже, на возмущение. Взгляд из настоящего в прошлое всегда несет в себе критическую оценку событий, иногда не очень лицеприятную как для себя, так и для других. Поэтому данные воспоминания придётся «ограничивать», чтобы не вызвать возмущение ныне здравствующих знакомых и родственников.

Я не склонен заострять свое внимание только на сухих биографических фактах, на своем родословном древе. Я происхожу из такого русского рода, который мало интересовался своим происхождением и, вероятно, считал это за блажь. Во всяком случае, мне неизвестно, что кто-то из круга моих родственников занимался описанием родства. Можно предположить, что кто-то из далеких предков и пытался это делать, но до моей родственной ветки такие факты не дошли.

Я — Фéфилов. По данным знаменитого советского филолога В.М.Жирмунского, фамилия принадлежит разорившимся Ярославским помещикам. Возможно, кто-то из них мигрировал на средний Урал в поисках лучшей жизни. Лично я полагаю, что скорее всего Фефиловы пришли на Урал из Архангельской области. Ныне покойные дедушки и бабушки рассказывали мне, что наши предки прибыли в Вятскую губернию, когда в ней росли непроходимые леса, и основали там поселения — Полом, Заимки, Курью. Леса жгли, чтобы отвоевать землю для построек и полей. На происхождении названий деревень следовало бы остановиться подробно. Здесь скажу только, что название деревни Заимки, в которой я родился, имеет явно украинское происхождение.

Этимологически фамилия ФЕФИЛОВ восходит к имени ТЕОФИЛ. Звук Т со временем в соответствии с фонетическим законом «перебоя согласных» превратился в звук Ф. Получилось ФЕОФИЛ. Это греческое имя означало буквально «БОГОЛЮБ», или любимый богами. В истории фигурировало три личности с этим именем. Двое из них были епископами, третий продал душу дьяволу.

Мои предки «ударяли» фамилию в соответствии с вятским произношением на первой букве Е. Когда я уехал из среднего Урала в центральную Россию, а потом в прилегающие к ней районы, меня всюду называли ФЕФИЛОВ (произносили фамилию с ударением на И). Чтобы не вызывать интеллигентных раздражений, особенно на защите кандидатской диссертации в г. Калинине (Твери) в 1979 году и докторской диссертации в г. Санкт Петербурге (Ленинграде) в 1989 году, я не поправлял знатоков ономастики (учения о собственных именах) и скромно откликался на ФЕФИЛОВА. Не бить же себя все время в грудь и доказывать, что мои предки были слегка неграмотными в лингвистическом плане. Их языковедческую некомпетентность я старался не афишировать, но приучал свое окружение, прежде всего, начальствующее, «ударять» мою фамилию не как нравится или как положено, а как сложилось исторически.

Дальнейшее изложение биографических фактов я постараюсь скрасить элементами художественного повествования, для того чтобы интересно читалось, не приукрашивая и не умаляя по мере возможности события и факты. В конце концов, я излагаю свое собственное видение прошлого, к которому я имею отношение или которое я сам «переживал» и, вроде бы, мне не было скучно. В любом случае — интересно вспоминать, хотя иногда и тяжело. Не исключено, что в мое повествование будут незаметно вкрапливаться некоторые диалектизмы — слова и обороты, присущие для людей той местности, в которой я жил чеьырнадцать лет. Эти слова сидят в моей памяти и иногда прорываются наружу в разговоре с родственниками или знакомыми земляками. Конечно, я постараюсь не использовать без надобности слова, которые слышал от своих бабушек, например: ланись, осеть, ноне, калды, баять, хотя некоторые из них вполне понятны. Очень «смачные» слова использовал мой отец, например: заводопеть (ср. дрова заводопели = наполнились водой), обистружиться (сильно удивиться и вытаращить глаза).

Слова диалектные и искусственные я буду заключать в кавычки и постараюсь разъяснять их по ходу изложения.

Родился я в 1950 году 10 апреля в деревне Заимки, Курьинского (Красногорского) района, Удмуртской АССР. Кто кроил карту этого забытого богом участка России, трудно сказать. Но, говорят, что эта местность была «оттяпана» волевым решением от Вятской губернии (ныне Кировской области). Однажды, когда я работал в Удмуртском госуниверситете, я ездил в Киров на экскурсию. Экскурсовод сообщил, что в Кировской области проживает очень много удмуртов. Это меня немного удивило. Возможно, вятские удмурты давно обрусели или ассимилировались, не имея корней к своему основному этносу — угрофинам, проживающим в центральной части Вотской губернии (Удмуртской республики). В Заимках удмуртов не было, это была чисто русская деревня, в которой проживало несколько семей «староверов» (= старообрядцев).

Название деревни Заимки происходит от слов заимка, заиметь. Так в старину называли земельные участки, занятые (= захваченные) кем-либо по праву первого владения. Обычно в таком поселении было несколько дворов, отдаленных от пахотных земель. Что заимели мои древние предки, об этом нет сведений. Возможно, что-то зафиксировано в архивах. Живые родственники ничего «путного» сказать не смогли. Создается впечатление, что родовое беспамятство просто культивировалось в русском народе, особенно в годы Советской власти, когда о богатых предках старались умалчивать по известным причинам. Знаю только, что мой дед Федор Поликарпович был достаточно зажиточным, имел усадьбу, большой двор, в котором мне еще довелось поиграть, несколько коров, лошадей и большую семью. Об этом я, возможно, ещё напишу в другой, специальной главе, посвященной воспоминаниям об этом человеке — воспоминаниям детским и со слов других. Однако дед мой по официальным меркам не дотягивал до кулака, поэтому его никуда не сослали. А куда ссылать? Заимки — это уже почти край земли. Туда нельзя было просто так добраться. Это всегда было сопряжено с невероятными географическими и погодными трудностями. Но это не пугало моих родителей, которые, проживая в деревне Осипинцы, регулярно выезжали на лошадях на санях и телегах, ходили пешком на свою родину.

Незадолго до моего рождения, в первых числах апреля на родину потянуло мою маму. Не помешал тот факт, что реки уже вскрылись, вода поднялась. Мама шла, вернее, прыгала к себе в Заимки, чтобы родить меня. Путь был довольно рискованным во многих отношениях. Но самое опасное — она была «на сносях». Понятно, что молодая учительница Осипинской начальной школы, Екатерина Дмитриевна, не думала о плохих последствиях и дорожные преграды преодолела успешно.

Как мне известно, рождался я тяжело, на кровати в доме деда Федора. Отец где-то был на переподготовке. Роды принимали две бабушки. Деда Федора послали в Курью за медсестрой. Он слетал на лошади в Курьинскую больницу и на санях, чуть ли не по вытаявшей земле, привез молодую медсестру, у которой как я понял позднее не было большого опыта, если не сказать хуже — никакого опыта приема родов.

Родился я, якобы, молча, без крика и «в рубашке». Говорят это хороший знак для последующей жизни. Я по всем признакам должен был быть счастливым человеком. Возможно, что это и так. Вопрос заключается лишь в том, что понимать под счастьем — жизнь в достатке, отсутствие болезней, хорошую карьеру, обеспеченную старость, которая уже постучалась. Об этом следует пофилософствовать отдельно. Однако ни один человек не скажет, что он слишком счастлив, потому что умеет сравнивать. Мы забываем, что единственное счастье на земле — это жизнь, какая бы она не была. Жизнь, как говорят, это божий дар и с этим надо считаться.

Как только я появился на свет, юная медсестра поспешила исполнить свой долг и обрезала пуповину. Все как полагается по их медицинской инструкции. Но! Обрезала коротковато. От пупа у меня осталась глубокая ямочка, которая долгое время не заживала. По вине неопытной медсестрички я остался без полноценного пупа и до сих пор живу с пупочной дырочкой. Насколько помню, из пупочной ямочки в детстве у меня постоянно выходили нитки. По-видимому, их было так много, что, если сейчас поковыряться в собственном пупе, можно еще обнаружить их остатки. Это не шутка. А если и кто воспринимает это как шутку, то не следует забывать, что в каждой шутке есть доля правды.

После процедур медицинских и гигиенических меня передали в руки бабушке Лепестинии. По рассказам, она унесла меня на печь и положила на лапоть. Не знаю, что это за ритуал. Может быть, на печи было тепло и мне просто необходимо было обсохнуть. Кто-то говорил мне, что бабки делают это с одной единственной целью — чтобы ребенок спокойно и крепко спал. Кстати, есть такой вятский фразеологизм — «спать на отопках». Второе, что было совершено со мной — это правка черепа, придание ему соответствующих форм. Вероятно, это делалось в бане. Если бы я мог посоветовать бабке сделать мне эпическую, яйцевидную конфигурацию черепа, т.е. с большим бугром на затылке! Возможно, я был бы сейчас большим писателем. Но, мне конфигурировали череп в соответствии с природой, по образу и подобию черепов «Фефиловщины».

Там же в бане мне поправили одну ножку, которая показалась моим предкам чуть короче другой. Моя мама объясняет данный факт не отклонением от природы, а прыжком с крыши в беременном состоянии. Дело в том, что здание Осипинской школы, бывшего поповского дома, очень высокого, с большой террасой, под тополями, было так расположено, что его всегда заносило снегом. На крыше скапливались огромные, обледеневшие массы снега, которые грозили подмять под себя крышу и свалить террасу (что в прочем и произошло, когда мне уже было 13 лет). Когда я был в утробе, моя мама возглавляла расчистку крыши от снега и непосредственно разгребала сама, и в один «прекрасный» момент скатилась по скользкой кровле сверху вниз. Я не уточнял, произошло это случайно или ей просто захотелось прокатиться. Ученики школы разных поколений делали это с удовольствием. Когда я подрос, я также неоднократно катался на фанере с крыши в снег, сначала рыхлый и мягкий, потом в утрамбованный и твердый (до скрежета в затылке). Короче, моя пятка была слегка сдвинута в сторону из нормативного положения, что и производило впечатление, будто одна нога чуть короче другой.

Все были, конечно же, рады моему рождению. Говорят, особенно радовался дед Федор. Я не был его первым внуком, но, по-видимому, приглянулся. Позднее он позволял мне «вытворять» в его присутствии то, что не дозволялось никому из старших или младших внуков, например, есть его деревянной ложкой из его деревянной чашки, черпать немытой пятерней свежевыкачанный мед из медогонки, и другое.

Через какое-то время меня нарекли именем. В семейном кругу были разногласия по этому поводу. Говорят, что сначала меня назвали Владимиром. Потом приехал отец, посмотрел и сказал: «Это никакой не Владимир, а Александр». Так и постановили, новое имя всем понравилось, ношу его до сих пор. У русских не было принято разделять день рождения и именины. Эта традиция характерна больше для Запада. К сожалению, конечно. Акт наречения именем превратился у нас в формальную процедуру. Обычно отцы бежали через неделю в ЗАГС и регистрировали рождение ребенка, потом получали свидетельство о рождении. В принципе, этот день и можно считать именинами, потому что имя узаконивается официально. Александр по-гречески — это храбрый воин, защитник. Откровенно говоря, я никогда не ощущал себя очень храбрым, тем более воином. Однако имя обязывает. Бог, давая имена земным тварям, вкладывал в них душу. Какое имя — такой и человек. Мои родные вложили больше души в мое дублетное имя САША. Меня всегда так звали в детстве, зовут и по сей день в кругу родственников. Хотя я вырос в деревне, за мной не закрепилось имя САНЯ. В школе я сидел за одной партой со своим именным и фамильным двойником — Фефиловым Александром. Его всегда звали Саней, а меня Сашей. Один из моих некровных родственников неоднократно пытался кликать меня Саней. Я яростно сопротивлялся. Правильно говорят, что собственное имя для его носителя самый великолепный и приятный звук в мире. Вот почему мы так ревностно следим за тем, правильно ли произносят наше имя и фамилию. Однако редко обращаем внимание на правильное произношение чужих имен, вызывая тем самым негативное отношение к самим себе.

Итак, начало моей жизни в этом мире связано с деревней Заимки, местом великолепным в природном плане и интересным в людском отношении. Описание места рождения заслуживает отдельной строки. Здесь же я с горечью констатирую, что такой деревни на карте страны больше нет. На месте усадьбы деда Федора, где-то незадолго до перестройки, по инициативе и на деньги земляков был построен простенький памятник всем ветеранам войны, живым и погибшим в годы Великой Отечественной войны — фронтовикам деревни Заимки. Среди них мои родственники: Фефилов Петр Федорович, Фефилов Климентий Федорович (это мои дяди по линии отца). На этом же памятнике написано имя моего папы — Фефилов Иван Федорович. Отец ездил на открытие памятника, встречался со своим другом детства, благодаря усилиям которого этот памятник был поставлен. Прошло совсем немного лет после этого, как умер мой отец. Говорят, что во время открытия памятника отец отошел в сторону, задумчиво смотрел туда, где когда-то был пруд, долго молчал.

Сегодня на месте бывшей, многолюдной и веселой деревни Заимки нет никаких признаков того, что там жили люди. Летом все зарастает густым бурьяном, зимой — заметает снегом. Изменился даже рельеф, все помельчало и выровнялось. Может быть, еще стоит могучая сосна между нижней и верхней деревней. На ней когда-то висела тяжелая стальная болванка, по которой стучали, чтобы оповещать жителей о сборе, или о пожаре.

Удивительный звон издавал этот кусок стали, слышно было на всю округу. Но этот пронзительный звук всегда вызывал тревогу в душе. Он заменял людям колокольный звон, напоминая им о вечности и тленности бытия.

Осипинская школа

Мое детство прошло в деревне Осипинцы вдали от цивилизации. Внешний привлекательный мир ассоциировался с ближайшими крупными населенными пунктами — Васильевском, Курьей, Красногорьем, и с городом Глазовым. Наша семья жила в школьной квартире — в бывшем поповском доме, в котором размещалась также Осипинская начальная школа. Поповские хоромы — это все что осталось после того как атеисты разрушили и растащили Осипинскую церковь.

Кроме Осипинских, в школе обучались также детишки их близлежащих деревень — Полянцев, Мосинцев, Гаинцев. Осипинская школа имела два помещения, в которых проводились занятия в спаренных классах — 1-й и 3-й классы, 2-й и 4-й классы. Классные комнаты разделяла перегородка из тонких досок и слышимость была великолепная. Занимались в одну смену, «засветло», с девяти часов. После окончания начальной школы дети направлялись для продолжения учения в Логовскую, Васильевскую и, реже, в Курьинскую школу. Первые две школы были восьмилетними. В Курье и Красногорье были десятилетки (в какое-то время — одиннацатилетки, но я учился уже в десятилетке).

Выходы из классов вели в небольшой коридор. Одновременно это была раздевалка. На стенах коридора были прибиты крючки, на которые вешались «оболочки» (фуфайки, пальто). Чтобы попасть в коридор с улицы из «сенок», нужно было открыть огромную, массивную дверь, что часто было не под силу слабым школьникам. В коридоре на тумбочке стоял цинковый бачок с кипячённой водой и алюминиевой кружкой для общего пользования. Внизу тазик для слива недопитой воды или для споласкивания кружки. Кружку споласкивали редко, обычно наиболее брезгливые, остальные пили в порядке очереди, доливая воду из бачка. У входа в учительскую к стене был пригвожден ручной умывальник с раковиной, изготовленной из листового железа местным клепальщиком (одновременно кузнецом). Вода сливалась в «поганое» ведро. Классные двери были двустворчатые и тоже высокие, но легкие и со множеством междосочных щелей, через которые я с раннего детства наблюдал за учебным процессом, иногда не успевая отскакивать, от выбегающих на перемену учеников.

В каждом классном помещении стояло по одной огромной кирпичной печке с вьюшкой вверху. Чтобы обеспечить нормальный температурный режим в помещениях, печки затапливались техничкой рано утром. К приходу учеников вьюшки закрывались. Иногда «верху» закрывали рано, чтобы сохранить жар и тепло. Тогда какое-то время в классах пахло угаром. Но скоро угар и тепло улетучивались естественным образом (потолки в классах были высотой более трех метров), здание было не новое и быстро охлаждалось. В лютые зимы школьники сидели за партами в «оболочках» и закоченевшие руки отогревали собственным дыханием. На растопку русских печей уходило огромное количество дров, которые заготавливал и привозил колхоз. Но пилить и колоть приходилось техничке. Иногда помогали ученики, дежурившие по графику.

Освещение в классах было естественное. Использовались преимущества светового дня. Неуспевающие ученики, которых «оставляли» после уроков, спешили выполнить задание зáсветло. Электричества в деревнях не было до 1967 года.

В сенках при входе в коридор ученики зимой складывали обычно лыжи. Из сенок дверь вела в туалет для мальчиков и девочек. Туалеты обычные, деревенские с глубокой ямой, в которую весной дополнительно набегала до краев вода. Это доставляло большое неудобство, потому что брызги летели туда, куда не положено. Зимой переполненную каловую массу приходилось вырубать техничке ломом или топором. И всю эту нецивилизованную работу нужно было выполнять за очень символическую зарплату. Весной, после таяния снега воду из туалета вычерпывали ведрами и это ароматизированное удобрение разливали по школьному приусадебному участку. Насколько помню, на урожайности картофеля это никак не сказывалось.

В классах имелись стоячие доски, которые постоянно качались и писать на них красиво было невозможно. Мел скользил по простым покрашенным черной краской доскам и грамотное письмо в буквальном смысле давалось с трудом. Позднее привезли «современные» настенные доски, но вешать их было некуда — на стенах висели дидактические материалы (алфавит, прописи, портреты Ленина и др.).

В классе Анны Ильиничны, у которой я учился, стоял книжный шкаф. Это была вся наша школьная библиотека. Книги выдавались по записи каждую субботу. Учительница по ходу интересовалась, о чем написана книга. Книги выдавались с верхних полок, но много не программных книг лежало в нижней части шкафа, куда рука учительницы залазила очень редко. Я знал, где лежит ключ от книжного шкафа и наведывался в «библиотеку» после уроков или в воскресенье.

Парты были самодельные и деревянные со спинками, но больших неудобств не доставляли. На них каждый год наносился новый слой масляной светло-голубой краски. В каждой парте имелось специальное углубление для чернильницы. Чернильницы заполнялись по утрам из бутылки фиолетовыми чернилами. Писали мы еще перьевыми ручками. Макать перо в чернильницу нужно было осторожно, иначе не избежать клякс, а это снижение оценки за ведение тетради и слезы. Чернильницы были сделаны из белого «фарфора». Позже они были заменены стеклянными чернильницами. Настоящей революцией в школе было появление первых «чернильных ручек», или авторучек. Чернила всасывались вовнутрь такой ручки с помощью специальной пипетки на конце. Но такое чудо техники появилось позднее, когда я учился в Логовской и Красногорской школах. Шариковые ручки появились в продаже, когда я был уже студентом.

Самым противным предметом для меня было чистописание. Этому предмету уделялось очень много внимания. Писали по прописям в специальных тетрадках в косую линейку. У меня не хватало терпения выводить буковки. Это было не в моем духе. Добиваясь чистоты написания под неусыпным контролем матушки-учительницы я исписал много тетрадей, но так и не научился писать красиво. Мать была недовольна, что коллега не научила её сына писать: «И подчерк у тебя как у Анны Ильиничны!»

Окон в школе было достаточно. На зиму ставились дополнительные рамы, которые хранились через стену в «пустом классе». В классах было светлее, чем дома, и я часто уходил обратно в свой класс готовить домашние задания. Там я мог читать вслух, куражиться, разыгрывать сцены из «Литературы». Никто мне не мешал перевоплощаться.

Столы учителей имели выдвижные ящики.

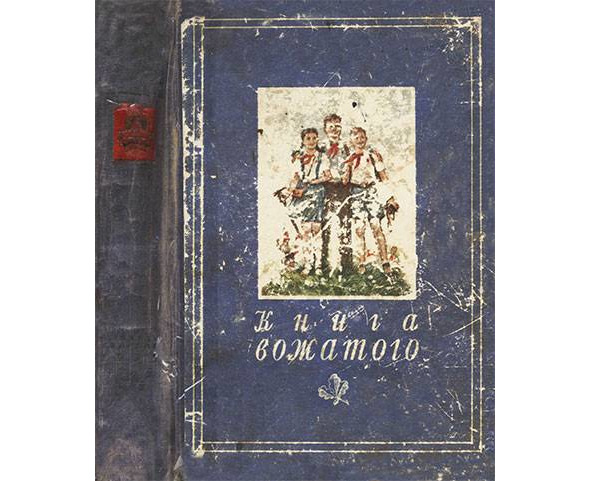

В классе матери стоял дополнительный стол, на котором лежали подшивки газет и журналов («Пионерская правда», «Мурзилка», «Октябренок»), а также толстая книга «Пионервожатый». Это был «Красный уголок».

Главной пионервожатой была моя мама. Кроме того, обязанности директора школы выполняла Анна Ильинична и ходить с галстуком на шее ей было не прилично.

Самыми притягательными предметами пионерского уголка были медный горн с белым мундштуком и барабан. Каждую перемену, если разрешали учителя, мы соревновались в гудении. Барабанили в порядке очереди. Барабан был очень красивый с двумя гладкими палочками. Выбивать барабанную дробь умел не каждый. Поскольку у меня возможностей для тренировки было больше, я на барабане выбивал все, что только можно выбить на этом музыкальном инструменте.

Занятия по физкультуре, которые без всяких сомнений были самыми любимыми у всех школьников, проводились на «чистом воздухе», если позволяли погодные условия. Учеников выстраивали на школьной «ограде». Сначала рассчитывались по порядку, потом делали упражнения, например, наклоны вперед, назад, влево, вправо. Потом соревнования наперегонки, эстафеты и др. В дождливую погоду занятия проводились на просторной террасе («тераске»). Когда я еще не был школьником, я присоединялся к «физкультурникам», маршировал вместе с ними, делал наклоны. Это вызывало всеобщий смех и меня удаляли «домой», чтобы не мешал.

На одном из занятий по физкультуре, которое проводила моя мать со своими учениками я даже «аккомпанировал» марширующим на мандолине, сидя на крыльце. Мандолину мне кто-то подарил, и я «тренькал» на ней в любое свободное время. Мне было весело, а ученикам еще веселее. Не до смеха было только моей маме. Она сделала мне предупреждение и попросила прекратить. Но я продолжал бренчать в такт командам раз, два, три. И тут матушка неожиданно для меня совершила акт вандализма, несовместимый с этикой педагога. Она вырвала из моих рук любимый музыкальный инструмент и хрястнула его через колено. Гриф сломался и повис на жалобно звучащих струнах. Этого матушке показалось мало, и она забросила сломанный инструмент на чердак. Горю моему не было предела. Я разревелся. Больше я мандолины не видал. Мое первое музыкальное выступление было грубо прервано и потерпело настоящий крах из-за какой-то физкультуры.

Настоящей примечательностью был школьный градусник, который висел в конце террасы на столбе. В каждом классе была тетрадь, в которой записывались показания температуры. Причем данные снимались по нескольку раз на дню. Дежурные в перерыве неслись, сломя голову, к градуснику и фиксировали изменения. В морозные дни градусник промерзал и его приходилось отогревать дыханием. На градусник дули из нескольких ртов. Были случаи, когда к градуснику прилипали губы или язык, которые потом приходилось отдирать, что вызывало болезненные ощущения и заканчивалось небольшими кровопотерями.

В качестве учительской использовалось помещение, в котором жила техничка. Там был столик, за которым Анна Ильинична и моя мать отдыхали в перерыве. Звонок подавался с помощью медного «колокольчика» с привязанной гайкой вместо языка. По-видимому, этот колокольчик, кстати, не очень маленький, с дыркой на боку, достался школе в наследство от бывшего батюшки. По рассказам в этой школе в свое время учились и наши учителя — мать, Анна Ильинична, а также муж А.И. — дядя Ваня. Мой отец закончил более цивилизованную, каменную Курьинскую школу. Звонками заведовала старшая учительница и директор школы — А.И.

Несущие стены школы были построены из добротного дерева и кое-где очень ровно сглажены топором. Несмотря на возраст стены были плотные и не подгнивали. Прошло много лет, и, когда бывший председатель Васильевского сельсовета пустил школу на дрова, растащили её по бревнам с трудом, еще труднее оказалось пилить. Дерево для строительства нашими предками выбиралось с умом и, прежде чем превращалось в строительный материал, проходило специальную «отлёжку» и сушку. Раньше люди знали, как и из чего строить.

Я изучил каждый школьный уголок. Лазил на чердак, видел, как были сложены печи, связаны друг с другом стены, как крепились деревянные колонны на террасе. В конце концов я не просто учился в этой школе, я в ней жил.

Немного истории. Как я уже писал, здание Осипинской школы — это дом, в котором жил когда-то священнослужитель со своей семьей. Нет сомнений, что этот человек был умным и любил природу.

Вокруг основателя прицерковного поместья велось много разговоров, но никто не знал точных достоверных сведений. Знали, что поп посадил сад. Садом называли деревья, посаженные по периметру к фасаду школы. Рассказывали также, что когда-то в Осипинцы приезжала поповская дочь, чтобы повидать в последний раз родные места. Она была очень пожилая. Поповская дочь отыскала место захоронения своей матери. Могила находилась в метрах пятнадцати от школы, напротив. Она была полузавалена кирпичным ломом, оставшимся на месте снесенной церкви. Это место мне показывали. Первоначально там можно было ещё видеть какие-то очертания могилы, но потом все заросло. За могилой никто не ухаживал. Говорили, что на поверхность у места захоронения постоянно «всплывали» старинные серебряные монеты. На территории школы было еще одно захоронение. Это могила «попёнка». Она так и называлась и находилась прямо напротив окон одного класса, в котором учительствовала моя мама. О могиле между двумя толстыми тополями напоминал небольшой бугорок на поверхности земли, креста не было. Маленьким мальчиком я играл на могиле «в машинки». Когда стал постарше, я избегал это место. Оно наводило на меня уныние и мысли о бренности человеческого существования.

Иконы и атеисты

По периметру бывшей церкви также росли деревья, в основном пышные липы, а со стороны леса — два кедра. Развалы бывшей церкви и кирпичная крошка лежали годами и не убирались. Летом стволы липы постоянно были облеплены какими-то красными букашками, которые грелись на солнце и размножались с невероятной быстротой.

В некоторых местах груды битого кирпича, проросшие мелким кустарником, были очень высокие. Между ними проступали очертания бывших подземных помещений. Место напоминало картинки из фильма «На графских развалинах». У меня сложилось впечатление, что под этими завалами скрыты подвалы, отделанные кирпичами. Конечно, это детские фантазии. Но до сих пор мне периодически снятся сны, в которых я вхожу в церковный подвал, открываю массивную дверь, обитую полосками ржавого железа, и передо мной в свете множества свечей открываются несметные богатства — сверкающие золотые изделия, бриллиантовые украшения. А по бокам этого выбеленного подвала стоят иконы в рост человека, и лики святых смотрят на меня осуждающе.

Когда ломали церковь, вполне вероятно, что мелкие иконы разнес по домам народ. Большие иконы были перевезены в Васильевскую церковь, крест которой виден во всей округе в радиусе семи верст из любой точки когда-то заселенной людьми местности.

Одна огромная икона лежала на чердаке школы. Ею было прикрыто отверстие от недействующей русской печи, которая стояла в «пустом классе». Икону с изображением святого, возможно, Николая Чудотворца, дядя Ваня использовал в хозяйстве — уложил её вместо дощатого пола в поросячьем хлеву. Поросята постоянно скользили по ней и падали, добираясь до заветного корыта. Через несколько лет икона сгнила окончательно в навозной жиже. Не хотелось обсуждать этот поступок Ивана Екимовича, человека мною безмерно уважаемого. Но, как говорят, время тогда было такое, безбожное. Атеистические жители школы не придали этому деянию особого значения. К тому же учителям запрещалось иметь какие-либо иконы в школьном помещении под угрозой строгого выговора, вплоть до отстранения от педагогической деятельности. Набожная «техничка» прятала свои иконки, когда в школу наезжало районное начальство с проверкой.

Прошло время и все постаревшие атеисты, пережившие перестройку и видение молящегося перед иконой первого президента России, снова обратились к богу. В том числе и моя мать, которая прежде была убежденной коммунисткой. Переход от атеизма к теизму осуществился незаметно и безболезненно. Они же все были тайно или официально крещенные в глубоком детстве и когда на небе гремел гром, накладывали на себя крест, не стесняясь окружающих.

Дядя Ваня, атеист, умер нелепой смертью. Напившись до потери сознания в очередной свой запой и выгнав на улицу свою супругу из только что построенного красивого бревенчатого дома, он закурил папиросу и заснул. Окурок попал на полушубок, в котором он спал. Полушубок начал тлеть, источая ядовитый дым. В этом дыму дядя Ваня и задохнулся. Потом выяснилось, что он пытался найти выход, но не смог, дополз до дивана, лег и умер. Его бездыханного обнаружила утром вернувшаяся домой жена. Дом был настолько герметичен, что пламя распространялось медленно. Прогорел лишь пол. Прибежавший на крики А.И. мой отец успел потушить начавшийся пожар. Иван Екимович умер, не дожив и до пятидесяти лет. Он прошел всю войну, несколько раз его водили на расстрел нквдэшники, добиваясь от него каких-то показаний на военных начальников, но он остался живым. И.Е. не смог одолеть своего главного врага — алкоголь. На «почве пьянки» в послевоенные годы вымерла в разное время почти вся мужская часть населения. Это были бывшие фронтовики.

Житиé моé школьное

В деревне взрослые называли меня не иначе как «сын учительницы». Это было как приговор. Я должен был быть образцом для подражания — честен, справедлив, умен и трудолюбив. Последнее тяготило меня нещадно. Я уже начал догадываться, что слово «работа» произошло от слова «рабство», а «труд» — от слова «трудно».

В доме до темноты старались управиться по хозяйству. Электричества не было. Оно стало появляться значительно позднее только в центрах деревенской цивилизации (в Логове, Васильевске, Красногорье) в виде местных дизельных электростанций и включалось на несколько часов по вечерам.

Моими постоянными обязанностями были работы по уборке снега. Это называлось «грести снег». Нужно было прогребать подходы к крыльцу, сгребать снег с террасы, а потом подметать. Кроме того, необходимо было успеть до вечера напилить и наколоть дров. Особенно было трудно пилить одному. Нужно было уложить бревно в «козару» (козлы, специальное приспособление для пилки дров), сделать запилы. Бревна были не высушенные и промерзшие, иногда неподъёмные, приходилось пилить на земле. «Развод» на пиле практически отсутствовал и пилу зажимало — она намертво застревала в бревне. Колоть дрова удобно было в морозную погоду. Колоть колуном тяжело, от ударов отбивало руки. Нужна была особая сноровка. Колка дров топором тоже имела свою специфику. Топор часто «засежал» в тюльке и для продолжения действа необходимо было использовать тяжелую березовую колотушку. Махать колотушкой — значит, укреплять мускулатуру рук и плеч. Так говорили взрослые. Это была основная мотивация. Я хотел стать Гераклом. Дров требовалось много. Поповский дом был с высокими потолками, огромными окнами и быстро охлаждался. Русскую печь топили утром «на день». Подтопок («плиту») — вечером «на ночь». На плитке готовили ужин, обычно жарили картофель, отваривали макароны, варили лапшу.

Хлеб пекли свой в большой печи на целую неделю. Позднее отец стал приносить заводской хлеб. Его пекли на хлебозаводе в Васильевске. Через несколько лет на месте разрушенного хлебозавода мать, будучи директором Васильевской десятилетки, «повелела» построить школьный дом, в котором родители жили до конца своей жизни.

Кроме колки дров, я каждый день был обязан «носить воду». Воду доставал из колодца, носил в ведрах на руках или на коромысле. На коромысле таскать было легче, но надо было держать равновесие, чтобы не расплескать. «Вилять бедрами» я не научился и носил по два ведра в руках, представляя, как растут и наливаются силой мои мышцы. Колодец находился в метрах пятнадцати от крыльца дома. Зимой колодец заледеневал до такой степени, что в него едва пролазило ведро. Вокруг было скользко. Глубина колодца составляла 19 метров. Колодец все лето копал некто товарищ П. Так как оплата производилась с реального метража, а за один метр выкопанного колодца ему определили маленькую сумму, он нашел для копки такое место, которое позволило ему заработать больше, чем планировали заказчики. Это был самый глубокий колодец в деревне. Я убедился воочию, что копать колодец — это каторжная работа. Когда копщика П. опускали на цепях и верёвках в глубину он выдерживал там всего несколько минут. На поверхность поднимали не более двух ведер земли, а потом вытаскивали и его самого. Он задыхался — не хватало кислороду. Я, движимый детским любопытством, как-то спросил его: «А, Вы там не боитесь?». Он улыбнулся и ответил: «Боюсь…, боюсь пёрнуть».

Особенно много требовалось воды, когда по субботам топили баню. Если была наша очередь носить в баню воду, то обычно это делал я. Расстояние до бани — 50—60 метров. Тропинку к бане часто заметало снегом. Нужно было шагать по твердыне. Но вода все равно расплескивалась. Водой заполнялся котел, бачки, ванны и все пустые ведра. Баня была «по чёрному». В потолке отверстие. Его после топки затыкали паклей или ветошью. А так дым выходил через отверстие в потолке и трубу. Котел был встроен в «каменку», сложенную из специальных камней, которые держали жар и не были «кислыми», т.е. не выпускали кислый запах при нагревании. Каменку перекладывали где-то один раз в два или три года. Все стены в бане и потолок были покрыты сажей. Когда баня топилась в неё невозможно было войти, там стоял чад. Сама же топка находилась внутри, а не в предбаннике. Это чудо строительного искусства мне не нравилось. В баню я уходил не очень чистым, но человеком, а из бани часто возвращался «чертом». Приходилось переодеваться дома из чистого белья, выданного мне до бани в чистое белье, выданное мне после бани. У деревенских жителей бани были намного удобнее, чем эта учительская баня. Когда отец построил новую баню, меня уже в Осипинцах не было. Я мылся в казенных, городских банях.

«Первый пар» в бане предназначался для мужиков. Это русская традиция. Головы мыли вначале, а потом уже другие части тела. Мужики, заваривали в тазах березовые веники. Почему-то это делалось незадолго до парения. Залезали на полок и начиналась самоэкзекуция с поохиванием и поахиванием. Насколько помню, отец не любил долго париться, а когда постарел то и вовсе не выносил жар. Дядя Ваня париться любил и парился в несколько «присестов». Для мытья тела использовалось не более трех тазиков, чтобы не оставлять баб без воды. Нижнее белье одевали в бане, а телогрейки и валенки в предбаннике, иногда в кромешной темноте. В редких случаях там стоял фонарь. Мылись при свете от фитиля «керосинки» без стекла (без стеклянной лампы).

В жилых помещениях использовались настольные керосиновые лампы с круглым отражателем. Подвесные лампы назывались линейными (линейность на самом деле определяется шириной фитиля). Подпотолочные лампы зажигали только по праздникам и особым случаям, например в Новый год. Потолки в комнатах были оклеены газетами («Правда» и «Учительская газета»), стены — обоями, поэтому палить долго линейные лампы под потолком было опасно. Когда я ложился спать, я видел на потолке лица членов ЦК КПСС, строго смотревших на меня. Под их взглядами и бликами от керосиновой лампы, огромной тенью от материнской головы, склоненной над школьными тетрадями, я мирно засыпал, чувствуя двойную защищенность.

Лампы заправлялись керосином обычно по вечерам, хотя делать это нужно было засветло. Бутыли с керосином хранились в плетеных корзинах в «подполье». Светить спичками можно было только на расстоянии. Керосин заливался в горловину лампы через «лейку» (воронку). При неосторожном обращении со спичками все могло взорваться. Такие случаи были. В Гаинцах один мальчик получил тяжелейшие ожоги при возгорании керосина. Ему даже делали пластическую операцию. Как он потом рассказывал сам — «пересаживали кожу с жопы на лицо».

Фитиль в лампе необходимо было обрезать, чтобы не было гари. Самое противное занятие, которым мне приходилось принудительно заниматься, это чистить ламповое стекло. Лампа имела очень витиеватые формы. Чистить приходилось тряпкой, но чаще простой бумагой. Бумага выдиралась из старых, исписанных тетрадей. Потом её нужно было размять, засунуть внутрь лампы и крутить, чтобы очистить копоть со стенок и отполировать до блеска потускневшие места. Рука в лампу не пролазила, длины пальцев не хватало. Я использовал отколотые от полена палочки. Стекла от лампы были дефицитом. Не дай бог уронить или расколоть стекло. Мать проверяла, как тщательно я вычистил, не осталось ли на стекле разводов. Таковые имели место, когда бумага не была тщательно размята.

Кстати, разминать бумагу мы были научены. В туалете использовалась такая же тетрадная бумага. Окончание кишечника требовало более внимательного отношения к нему. Обычно для этого дела я тихонько изымал «промокашки» из школьных тетрадей. Их у нас было много, хоть пруд пруди. Промокашки были изготовлены из очень мягкой, нежной бумаги. Применяли их для тщательного промокания свежих чернильных записей в тетради, чтобы листочки не пачкали друг друга. Многие деревенские школьники использовали промокашки, чтобы не пачкать исподнее белье.

Убранство комнаты, в которой мы жили, было очень скромным. У окна стоял стол с двумя стульями по бокам и двумя табуретками по середине. В углу комнаты стояла кадка с огромным фикусом, который я периодически «орашал», когда зимой не хотелось ходить на улицу по малой нужде.

Вдоль дощатой стены стояла родительская койка. Моя койка стояла вдоль фанерной стены, отделявшей нашу комнату от общей кухни. Кровати, или койки, как мы их называли, были железные и сетчатые. На них хорошо было прыгать, но спать было не очень удобно.

Рядом с большой печью стояла маленькая буржуйка, с железными дымоходными трубами. Её затапливали только в лютые морозы. Но в помещении зимой всегда не доставало тепла. Иногда приходилось сидеть в верхней одежде, а валенки домашние никогда и не снимались, пол был холодный. На буржуйке я пек картошку, нарезав ее круглыми ломтиками и разложив на раскаленной железной поверхности. Железо буржуйки раскалялось до красноты, и моя картошка часто подгорала. Было не столько вкусно, сколько романтично.

Конёк

Обычных коньков у деревенских детей было немного. Даже, если они и были у кого-то, их не использовали, потому что крепить их к сапогам или валенкам было сложно — они «свихивались» постоянно. Кроме того, кататься на них было негде. Лед на пруду замерзал, и его очень быстро заметало снегом. Ледовая гладь редко сохранялась дня на два. По тонкому льду бегать на таких коньках было небезопасно. По прудовому льду катались без коньков в кирзовых сапогах.

Чаще катались на санках с горки возле конного двора по первому тонкому снегу. Зимой на санках можно было кататься только по укатанным санным дорогам.

Дядя Ваня смастерил мне однажды «конёк», на котором я катался по заледенелой или заснеженной «терраске». Конёк был сколочен из широкой доски и двух раздвоенных досок с ручками. Это сооружение напоминало отпиленный конец деревенской лавки, перевернутой ножками вверх. Подошва конька заливалась слоем воды вперемешку с конским калом. Примерзший к доске толстый слой льда был мягким, не скалывался и не отлетал при небольших ударах о поверхность, по которой скользил конёк. Одна нога ставилась на приступ, другой ногой нужно было отталкиваться.

На «терраске» во время катания грохот стоял невероятный. Скорость была приличной, захватывало дух. К сожалению, места для разгона было недостаточно и однажды я врезался в окно техничкиной коморки. Меня наказали и запретили кататься на террасе. Достойной поверхности для катания на коньке больше не было. Тротуары уже были занесены снегом. Я перешел на санки и лыжи. На них я катался всю зиму. Особенно на лыжах. Мы с ребятами сооружали трамплины по полтора метра высотой. С учетом рельефа горы это были высокие трамплины. Мы пролетали по воздуху метров по шесть, а то и больше. Это вам ни какой-нибудь громыхающий конёк.

Ручьи

Любимым моим занятием весной, когда все таяло и текли бурные ручьи, было «пускание корабликов». Кораблики, или лодочки, изготовлялись из простой бумаги, щепок и деревянных чурок. Талая вода текла по придорожным рвам свеху, с полей прямо в реку Уть. Рвы были еще прикрыты снегом. Я запускал кораблики на открытом пространстве по одному, они скрывались под снежной крышей. Я бежал вниз к реке и ждал, когда они выплывут из-под снега. Ждать иногда приходилось долго, так как кораблик застревал где-нибудь во рву или его прибивало к какому-нибудь снежному затору. Снег весной был тяжелый и какой-то крупнозернистый и часто забивал проходы для протока воды. Когда кораблик пробивался сквозь заснеженное подземелье и всплывал наверх, это вызывало неописуемую радость.

С друзьями мы часто устраивали соревнования кораблей. Победителем был тот, чей корабль первым выплывал из-под заснеженного рва. Лучшими кораблями, как я потом понял, были не мои резные лодочки, выточенные из дерева, а простые чурки округлой формы. Их выносило потоком воды на поверхность гораздо быстрее. Так впервые я узнал, что побеждает не красота и ум, а простота и изворотливость.

Камень

Я любил путешествовать по окрестностям деревни и по перелескам в надежде найти что-нибудь необычное или увидеть каких-нибудь зверей. Во мне жил охотник, и я делал боевые луки. Наконечники стрел изготовлял из жести от пустых консервных банок. Я мечтал подстрелить из лука зайца. Но косые, по-видимому, чувствуя мое приближение разбегались заблаговременно. В редких случаях мне удавалось увидеть убегающего зайца, но моя стрела до него не долетала.

Однажды во время очередной вылазки на природу, я увидел в логу (овраге) неизвестно откуда взявшийся камень. Раньше его там точно не было. От дороги до камня было далеко, обронить его никто не мог. А накануне мне рассказали деревенские ребята, что ночью «горело» небо, были какие-то яркие всполохи. Я возомнил себе, что перед мной лежит небесный метеорит и решил его унести домой для дальнейшего исследования. Ноша оказалась довольно тяжелой, килограммов 12. Тащить камень на плечах и перед собой было очень неудобно, но я стойко преодолевал трудности. Прошел с камнем вдоль всей верхней деревни. Любопытные старухи выглядывали и сквозь стекла пытались определить, что я несет сын учительницы.

Драгоценную находку я с трудом дотащил до дома, «изопрев от пота». Я показал находку всем школьным жителям, доказывая, что я нашел метеорит. А.И. и дядя Ваня со мной не согласились — сказали, что это простой булыжник. Если человек не верит, доказывать ему бесполезно. Я спрятал свою находку под террасой. Терраса осéла, но мне туда можно было еще пролезть. Я часто ползком забирался под терраску, как лиса в нору. Я прятал там все драгоценные игрушки — детали от трактора, подшипники, гайки, разные железки и красивые камни.

Под террасу могли залазить также куры, они там тайно откладывали яйца в надежде выпарить потомство. Меня периодически заставляли «зарить» куриные гнезда, чтобы куры не садились парить. Я набирал яйца в фуражку и выползал из-под террасы совершенно испачканным. За это меня не наказывали, так как я совершал благородный поступок, полезный во всех отношениях для хозяйства. Дуры-куры все же удосуживались найти в ограде такие места, куда я не мог пролезть и садились на яйца. Таких горячих (температурных) кур извлекали взрослые, окунали их в бочку с холодной водой, чтобы поостыли и выбросили из своей куриной головы всякие мысли о продолжении потомства. Тем более, что яйца, на которые они садились парить, были «болтушные» (бесплодные). Дело в том, что петуха в школе не держали, так как он мог поклевать учеников, и куры неслись без участия петуха. Я не мог понять, почему куры несут яйца без петуха, а деревенские женщины рожают, не имея мужей.

Где-то там на месте бывшей террасы остался лежать навеки мой каменный метеорит. Сейчас он, возможно погрузился глубоко в почву. Небесный камень затянуло во влажную землю. Наука не смогла дать свое заключение еще по одному небесному объекту. А, жаль.

Занятия в школе и трудовое воспитание

Занятия в спаренных классах (1+3 и 2+4) требовали от учителей высокого искусства. Если, например, для второго класса нужно было объяснять новый материал, учительница давала письменную работу для учащихся четвертого класса. Потом учительница перебегала к другому столу, и проводила устное занятие уже с четырехклассниками, загрузив учащихся второго класса письменной работой. Нужно было постоянно держать в поле зрения учащихся обоих классов. Такой челночный метод имел свои преимущества и недостатки. Из преимуществ можно отметить то, что ученики приучались работать самостоятельно и много писали. Недостатков было больше. Во-первых, это отвлечение внимания — сидя в таком едином помещении, я, второклассник, все время слушал, о чем говорят, и что обсуждают в четвертом классе. Практически я усваивал учебный материал сразу двух классов. Особенно интересны были уроки литературы и русского языка. Выполнив задание, я сидел и подсказывал ответы четырехклассникам. Невольное усвоение материала за четвертый класс во втором классе приводило к тому, что, когда я начинал учиться в четвертом классе мне было неинтересно, я практически уже все знал. Это приводило к ослаблению внимания и утрате интереса к учебе. Во всяком случае у меня.

Конечно, самым интересным уроком для нас была физкультура. Она проводилась сразу с двумя классами и обычно «на вольном воздухе». Во всех видах упражнений всегда присутствовал соревновательный дух. Был бег наперегонки, были прыжки в высоту и длину, проводились эстафеты. Этот дух состязания наша учительница стимулировала и на занятиях по другим предметам. Вопрос о том, кто лучше всех и кто хуже всегда обсуждался открыто и гласно. Это приводило к крайнему честолюбию или полному подавлению личности. На переменах умственные и физические неудачники подвергались со стороны большинства успевающих учеников жестокой травле и унижению. Дети не знали пощады друг к другу и доводили своих жертв до слез.

Занятия по труду нам были также по душе. Мы что-то вырезали из бумаги, готовили разные самоделки, делали игрушки из материи и цветной (раскрашенной) бумаги на новогоднюю ёлку, вышивали крестиком и веревочкой на платках и полотенцах. Помню я вышил в подарок матери на 8 Марта двух котов с клубком пряжи между ними.

Мы мастерили скворечники для птиц. Конечно, сколачивать птичьи домики из досок умели не все. Особенно красивые скворечники делал дядя Ваня. Они были резные, с очень круглым и удобным летком, со скошенной крышей и «крылечком». Хотелось превратиться в маленького скворчонка и залезть в этот птичий дворец. Учащиеся делали скворечники попроще — брали трухлявую тюльку, опиливали её с двух сторон до нужных размеров; потом выдалбливали долотом или стамеской трухлявую сердцевину, отшлифовывали внутренность удаляя сучки и задоринки; вырубали четырехугольный лаз внутрь будущего скворечника; забивали верх и днище досками; опиливали доски по размерам дупла; прибивали небольшие палочки у лаза, и скворечник был готов. Его можно было прибивать на дереве или, закрепив к вертикальной жерди, крепить на углу дома, а также к столбам ворот ограды.

При создании скворечников, каждый из нас реализовал свои строительные задумки и секреты. Например, те, которые посообразительнее, вырубали лаз в скворечнике в самом начале работы, и только потом выдалбливали сердцевину. Это делалось для того, чтобы «дупло» не треснуло пополам, под ударами молотка по долоту. Некоторые выдалбливали сердцевину только сверху, а днище оставляли не вырубленным. К нему просто прибивали доску для «симметрии». Такой скворечник был намного тяжелее, но теплее и, возможно, удобнее для птиц. Другая хитрость — это верх дупла, спиленный под углом. Прибитая крышка служила дольше, так вода после дождя не задерживалась на ней и стекала вниз. Скворечник не намокал и быстро высыхал. Дядя Ваня на своих скворечниках вырезал специальные жолобки для стока воды. Все тонкости работы с деревом я усмотрел у дяди Вани. Не помню, чтобы он объяснял мне что-то обстоятельно. Я просто внимательно следил, как он все это делает — отмеряет, пилит, стругает, шлифует, сколачивает и др.

Не нравились нам уроки труда, во время которых нас заставляли сажать или копать картошку. Летом детей иногда собирали и отправляли полоть кукурузу. Хрущевская кукуруза не росла выше колен. Не тот климат, не та почва, но план нужно было выполнять. Мы жили в плановом государстве, и любая инициатива, нарушающая предписание наказывалась. Все понимали, что выполняют бесполезную работу, но создавали видимость полезного труда.

В саду и за садом

Воспоминания — это полеты в прошлое пространство, в котором оживают предметы и связанные с ними события.

Территория сада занимала площадь более гектара. Посаженные по периметру деревья дополнительно отгораживались с внешней стороны, чтобы в сад не проникали непрошенные гости — дикие и домашние животные. Из диких животных в сад забредали только ежи и зайцы. Наглые зайцы в заснеженные зимы бегали не только по саду, подгрызая яблони, но и по ограде и даже по террасе, во что людям было трудно поверить, но мы лично видели там заячьи следы.

Достопримечательностью сада были не яблони, выращенные в соцвремена юными пионерами, а могучие кедры, посаженные сто лет назад попом. Всего их было одиннадцать штук. Они плодоносили каждый год или через год. Но шишки не успевали дозревать по двум причинам — природным и социальным. Почему кедры плохо приживались на среднем Урале, а шишки не вызревали трудно сказать. Им просто не климатило. А, может, не хватало солнца. Социальная причина — воровство. Шишки приходилось снимать раньше, чтобы в сад не лазили «деревенские». А лазили и воровали довольно часто и не только кедровые шишки, но и огурцы и помидоры. Всем очень хотелось отведать вкус кедровых орехов. Это было в диковинку.

Однажды ночью в сад нагрянули Гаинские мужики с пилами и топорами. У одного кедра спилили крону, ветки порубили. Работали аккуратно и тихо, но от стука проснулся дядя Ваня и выскочил с ружьем. Он выстрелил два раза в воздух. Воры убежали, не забыв захватить с собой мешки, наполненные шишками.

Кедры были всегда причиной социальных раздоров между «богатыми» учителями и «бедными» деревенскими жителями. Да, деревенские жили не богато, но почти в каждом доме велось натуральное хозяйство, держали скотину — коров, овец, коз, поросят, кур, гусей и даже кроликов. У Осипинских учителей, кроме поросят и коз, другой живности не было. Насколько знаю, это даже не поощрялось — выращивать скот на территории школы начальство от просвещения считало явлением ненормальным.

Из-за этого сада злые языки называли нас «помещиками», а меня «барчуком». Барчуку молоко покупали в деревне. Я ходил за молоком по вечерам с бидоном или стеклянной банкой после того, как с поля пригонят и подоят коров. Молоко носил из разных хозяйств от разных коров. Молоко было разное, у кого-то густое, у кого-то пожиже. Это можно было определить только на следующий день, когда молоко отстоялось. Одно было с толстой пленкой сметаны сверху, у другого эта пленка отсутствовала. Хозяйки оправдывались: «Да, у нас корова такая…» Ну раз такая корова, молоко из-под этой коровы больше не покупали. У «бедного» населения мы прикупали иногда яйцо и мясо (в основном баранину или говядину).

Кедровыми шишками учителя угощали иногда жителей деревни и школьников, когда был богатый урожай, ведь это была школьная собственность. Нашего там ничего не было.

Доказывать всем, что учительские семьи живут только на зарплату и не являются «помещиками» было бесполезно. Однажды я сам столкнулся с неприкрытой злостью к «интеллигентам», когда меня подвозил зимой на санях один пьяный мужик из деревни Полянцы. Он высказал мне все, что думал о нас на трезвую голову. Я узнал, что учителя — это эксплуататоры трудового народа и зажравшиеся сволочи. Меня он покрыл трехразрядным матом, который в переводе на трезвый и более культурный русский язык означал, что я отношусь к буржуйскому классу, сладко ем и сладко сплю, что я «нéработь», которую нужно гнать с общественного школьного двора в шею. Я не выдержал революционных речей, выскочил из саней и остаток пути проделал на своих двоих как народный ходок. Позднее, закончив учение, я не стал дожидаться революционной ситуации и добровольно покинул «дворянское гнездо».

В саду около бани росли, качались и шумели никому ненужные сосны. Спиливать их не разрешалось. Спиливались только те деревья, который повалило бурей. Я часто сидел на пеньках и мечтал, глядя в голубое небо. Я представлял себя летчиком. Самолеты пролетали над нами высоко в небе и довольно часто, оставляя за собой белые борозды.

Иногда, будучи совсем маленьким, я засыпал прямо на земле под тополями. Тополя шелестели постоянно и располагали ко сну. Тополь — сонное дерево. Все здание Осипинской школы было окружено тополями. Их шелест до сих пор стоит у меня в ушах, то и дело сменяясь свистом от высокого давления. Не помню, чтобы от тополей было много пуху. Если он и был, то его быстро прибивало дождем. Однажды после сна под деревьями около любимого пенька я почувствовал, что по моему телу что-то ползает. Это были полчища мелких блох. Блохи сильно кусали, тело вмиг покрылось красными пятнами. Мать заставила меня раздеться и тут же в ограде облила мои одежки керосином и подожгла. Блохи сгорели, вместе с ними сгорели мои трусы, майка и штаны на лямках, которые я не любил, потому что их трудно было расстегивать. Откуда у пенька появились блохи, неизвестно. Возможно их обронил наш школьный пес Музгарка. Всех собак, которых мы держали, называли Музгарками в честь одного литературного собачьего героя.

Тополя — слабые деревья. При сильном ветре они часто ломаются. На землю при грозовой буре грохались не только ветки и отдельные сучья, а даже целые деревья. Часто огромные сучья тóполя пробивали школьную крышу. Тополя сбрасывали по осени огромное количество листвы. Приходилось загребать листья в кучи и выносить их на носилках за забор в придорожные рвы за садом. К уборке привлекались ученики на уроках труда. Грабли, лопаты, вилы, носилки имелись в большом количестве в школьной кладовке. Во время уборки территории сада школьники общались друг с другом и выясняли отношения.

Самое страшное время летом — это гроза. Грозы в наших краях часто не заканчивались простым громыханием. От молний простых и шаровых погибали люди. Я постоянно слышал рассказы, как кого-то в дальней деревне убило молнией. Уже в 70-е годы в Курье убило шаровой молнией мою двоюродную племянницу — родственницу по линии отца.

Гроза подкрадывалась незаметно. Сначала наступала тишина, не было ни ветерка. Природа на какое-то мгновение замолкала. Потом раздавался приближающийся рокот грома. Его раскаты прокатывались эхом по всем опустевшим помещениям школьного здания. Стекла начинали дребезжать. Молнии освещали все укромные уголки здания, куда редко проникал даже свет от ламп и фонарей. Во время страшной грозы бравые Осипинские учителя, а я в их компании, дружно опускались в подполье и там отсиживались до конца грозы, сидя у пустых картофельных ям, рядом с оставшейся с весны проросшей картошкой. Об окончании опасной стадии грозы свидетельствовал ливень. Мы видели через открытые на лето подпольные окошечки, как с крыши потоком лилась на тротуары вода, и слышали, как журчали пенистые дождевые ручьи. Женщины выбирались наружу и выставляли под острог все имеющиеся пустые ёмкости. Нужно было набрать воды для бани. Дождевая вода считалась самой чистой. Ей мыли волосы, чтобы они росли гуще. Как раз в это время в нашей стране интенсивно испытывалось атомное оружие. Взрывались атомные наземные бомбы в Оренбургской области и в других местах, о чем естественно умалчивалось, и о чем народ узнал только в годы перестройки.

Облучение через атмосферу уже тогда имело место быть. Молодые мужики умирали от неизвестных болезней. Были случаи внезапных смертей и в Красногорском районе. В народе говорили — «умерли от белокровия». Великий маршал Жуков прогнал в Тоцких лагерях через эпицентр сразу же после взрыва атомной бомбы двадцать тысяч горячо любимых им советских солдат. Души их вскоре начали отлетать к Богу, прославляя славного маршала. Но великий полководец об этом «не знал». Он «не был в курсе» также, какие последствия имеет радиация. Об этом печальном факте нашей истории стараются не говорить громко.

Позади сада за баней были «нарезаны» гряды, где обычно сажали школьный и свой картофель «на еду». Детей в школе кормили, нужно было варить супы. Мясо поставлял колхоз. Иногда привозили во флягах молоко с фермы. Молоко было густое, его процеживали через марлю. Я часто замечал, что на марле оставались навозные комочки. Молоко разливали по стаканам, и мы его «ели» с хлебом, сидя за партами. Когда я стал городским жителем, а таковым, по моему мнению, становятся, прожив в городе больше лет, чем в деревне, я не мог понять выражение «пить молоко». Что значит «пить»? Эти «городские» просто зажрались, если они не «едят», а «пьют» молоко, добытое с таким трудом и сданное государству за такой бесценок.

При входе в сад через калитку по правую сторону находился небольшой «огородчик», где сажали огурцы и помидоры. В метрах десяти от этого места стоял огромный тополь, а вокруг него множество ивовых кустарников. Там рос также шиповник. Это было самое «болотистое» место в саду. Кажется, там водились даже змеи. Тут же находился «колодчик» (небольшая яма без срубов, метра три глубиной, и шириной метр на метр), который заполнялся дождевой водой. Эту воду мы использовали для полива. В колодчике водились лягушки, которых я вылавливал и иногда ради любопытства потрошил. Мать сразу же решила, что я стану врачом и непременно хирургом. Слава Богу, не стал.

Поливать огурцы и помидоры было моей очередной трудовой повинностью. Этот труд не доставлял мне больших страданий, но досаждали комары, которые беспощадно высасывали мою кровь. Ведра с водой так сразу не бросишь, приходилось терпеть. Лицо и руки опухали от комариных укусов. Чтобы огурцы не расползались по участку, их ограждали досками и закрепляли колышками. Помидоры никогда не созревали на корню. Не зря наш климатический пояс называли «краем вечнозеленых помидоров». Помидоры срывались зелеными и дозревали в доме на «полатях». Самые крупные экземпляры подвязывали на окнах или раскладывали на подоконниках. Такие помидоры «зóрили» на семена. В доме стоял свежий запах зеленых помидоров. Этот запах был предвестником конца лета и начала занятий в школе.

Рядом с колодчиком росла очень большая калина. Дерево было старое и плодоносное.

Красные ягоды горели на осеннем солнце и было очень красиво. Их собирали уже поздней осенью. Калину парили в вольной печи в кастрюле. Получалось коричневое, горькое месиво, которое мне было предписано есть, чтобы «стать умным».

Ценность всех съестных продуктов в нашей семье измерялась их полезностью для ума. Позднее, когда мне кто-то из городских родственников советовал пить кефир и говорил, что это полезно для кишечника, у меня такой настрой вызывал смех. Когда я стал взрослым, я понял, что люди делятся на две категории — одни едят, чтобы жить и мыслить, другие принимают пищу, чтобы существовать и срать.

По левую сторону колодчика находился небольшой участок трясины. Я любил качаться на этой болотине. Поверхностный слой почвы зарос густой травой, выдерживал мой вес, и я не проваливался. Более острые ощущения я испытывал, когда качался на болотной трясине на обочине деревни возле «ключика», вода из которого сбегала по выдолбленным колодам, из которых пили лошади. На болотце рядом с ключиком, земля ходила под ногами ходуном. Качаться было опасно.

Летом в саду я собирал грибы. Набирал по полной корзине. Это были подосиновики, или красноголовики, белые грибы и подберезовики.

Сыроежки, которых было очень много, мы за грибы не считали и брали их только в редких случаях, «за неимением».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.