Бесплатный фрагмент - Война, о которой никто не хотел знать

Предисловие

На обложке фотография моей бабушки — Ольги Левиной (Мыльниковой).

В 2000 году бабуля подробно описала, как пережила Великую Отечественную Войну, находясь в тылу. Сделала она это по просьбе моей сестры Полины, которая тогда училась в университете и готовила проект по истории, приуроченный к 55-летию Победы. Работа вошла в пятёрку лучших. Я тогда прочитала её на одном дыхании.

Спустя много лет мне захотелось перечитать ту тетрадь, где бабушка написала о военных годах. Сначала получилось найти черновые записи, которыми бабуля пользовалась, когда готовила свой рассказ, а также её дневники и воспоминания о своих предках, годах учёбы в техникуме, военном и послевоенном времени, тревожных 90-х… Всего этого я прежде никогда не читала. А в 2024 году нашлась, наконец, и та самая тетрадь, по которой сестра готовила свой проект. Мама сохранила всё это после смерти бабушки.

Сначала я просто хотела узнать, каким человеком была моя бабушка в юности, а заодно полюбопытствовать, писала ли она что-то обо мне, посмотреть на события моего детства её глазами. Потом оказалось, что в записях есть много деталей того времени и того мира, из которого родилось наше с вами настоящее. Эта связь пробудила во мне интерес к истории ХХ века и своего рода и стала отправной точкой для этой работы.

Как вы уже поняли, первыми я прочитала воспоминания бабули о войне, написанные в 2000 году. В 2018 я впервые прочла дневник, который бабушка вела в военные годы, и нашла черновики её более поздних воспоминаний. Я обнаружила, что эти источники дополняют друг друга и по содержанию, и по форме, и захотела объединить их, не вмешиваясь в суть. Я не добавляла от себя ничего, кроме примечаний, которые помогут вам в этом документальном путешествии. В 2025 году я дополнила написанное фотографиями из бабушкиных альбомов, документами, рисунками и географическими картами.

Бабуля хотела, чтобы внучки понимали, через что ей довелось пройти. Мне же хочется передать это понимание дальше, чтобы люди не забывали, что такое война, знали, как сильно она может изменить человека, и помнили, что во время войны всегда остаётся место жизни, какой бы тяжёлой она ни была.

А теперь слово моей бабушке.

Ольга Малахова

Учёба в КИТ

выпускной фотографии.

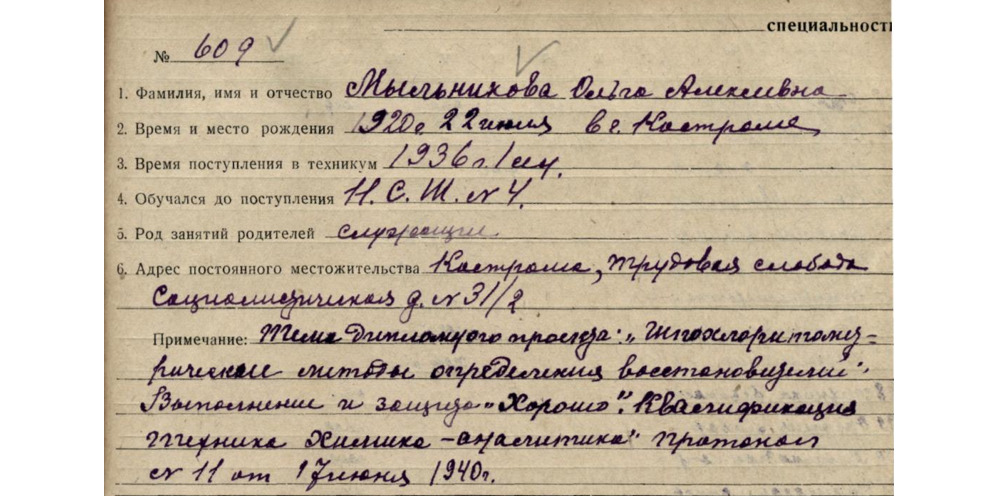

Год моего поступления в Техникум был, кажется, последним годом, когда и отличники, и троечники сдавали экзамены на общих основаниях. Сдавала экзамены и я, хотя окончила школу только с двумя четвёрками: по слесарному и столярному делу (!). Когда я пришла сдавать экзамен по литературе, Н. А. Знаменский спросил, кто писал мне сочинение. Я ответила, что сама справляюсь с этим. «Сейчас мы это проверим», — сказал он и начал задавать вопросы. Мои ответы так ему понравились, что он сказал: «С удовольствием ставлю „отлично“».

Два года он ставил меня в пример моим однокурсникам, но однажды произошёл забавный казус. На занятиях по русскому языку были сразу две группы. Николай Александрович стал спрашивать меня, а я заявила, что никогда не учила правил грамматики и не знаю их. Дело в том, что я очень рано научилась читать и читала так много, что писала правильно, не задумываясь.

Мой ответ сразил его, а так как он был преподавателем с артистическими приёмами, то, воздев руки, трагикомическим тоном произнёс: «Я-то надеялся на неё, как на каменную стену, а она лопнула, как мыльный пузырь!» Хохот был оглушительный, ведь моя фамилия была Мыльникова.

Преподаватели у нас были замечательные. Самыми интересными для меня были лекции Никанора Евгеньевича Морозова (технология материалов), Павла Дмитриевича Яковлева (математика) и Марии Моисеевны Снисаренко (физическая химия) — видимо, благодаря особому таланту этих преподавателей.

Завуч Сергей Яковлевич Шошин был главным «дирижёром» учебного процесса. Все относились к нему с большим уважением и симпатией, а его авторитет был непререкаем.

Практические занятия проходили в хорошо оборудованных лабораториях, где основную работу со студентами вели лаборантки: Нина Петровна, Евдокия Александровна (не помню фамилий) и Надежда Алексеевна Ипполитова — Наденька, как мы ласково называли её заочно. К ней мы доверчиво обращались в случае каких-либо затруднений, и она всегда умно и тактично помогала нам справиться с возникшими сложностями. Её доброта помогла мне и потом, в тяжкое военное время…

Училась я хорошо, часто получала повышенную стипендию, а к торжественным дням и денежные премии — был и такой вид поощрения за успешную учёбу.

Верхний ряд (слева направо): Елена Лоханина, Виктор Чижов, Валентина Смышляева.

Второй сверху ряд: Капитолина Макарычева, Анастасия Охлынина, Галина Новожилова, Фаина Глуховичева, Ольга Мыльникова, Ольга Баженова, (имя молодого человека справа в записях отсутствует). Третий сверху ряд: Савинков (имя в записях отсутствует), Таисия Тихомирова, Манефа Киселева, Мария Залётова, Вера Куликова, Тамара Чекина, Мария Соколова.

Нижний ряд: Мария Михайлина, Наталья Архипова, Любовь Голованчикова, Татьяна Макарова, Мария Гутман.

Года два или три я была старостой группы, помогала отстающим, принимала участие в субботниках, все годы учёбы пела в хоре. Были и ещё увлечения: недолго просуществовавший в Техникуме драмкружок и художественная гимнастика. Её мне пришлось оставить из-за тяжёлой болезни мамы: я была старшей из детей в семье, и все хозяйственные заботы легли на мои плечи.

Возвращаюсь в свои студенческие годы. Какими яркими были в Техникуме праздничные вечера! И вход, и вестибюль, и перила лестниц были украшены еловыми гирляндами, расцвеченными разноцветными лампочками. Эти огоньки и аромат хвои создавали особое, радостное и торжественное настроение. В актовом зале сияла великолепная люстра, в обоих залах блестел паркет, приглашая к танцам.

В актовом зале обычно играл небольшой симфонический оркестр, в другом зале — слепой баянист, которого знали все в городе. В Новый год в актовом зале всегда стояла высокая красавица — ёлка. Так ясно всё это вспоминается: оживлённые лица, весёлый гомон, звуки музыки — истинно праздничная атмосфера…

А ещё в Техникуме была одна традиция: после демонстрации 1 мая и 7 ноября студенты возвращались и шли в столовую, где их ждал горячий обед. Меню было неизменным: щи из квашеной капусты, котлеты с картофельным пюре и компот из сухофруктов. После нескольких часов, проведённых на свежем воздухе в праздничных колоннах, нам, слегка озябшим, обед казался необыкновенно вкусным, и как весело он проходил!..

Помню песенку, которую пели только у нас в Техникуме. За всю свою жизнь я её больше нигде и никогда не слышала. Кто сочинил музыку и слова — не ведаю. Вот она.

Выглянь в окно поскорее,

Не жди заводского гудка.

Посмотри, солнце ласково светит

И плещется внизу река.

Глянь, там весёлою стайкой

К лодкам девчата спешат,

И на солнце их оранжевые майки,

Как яркие цветы горят.

Отдых работой заслужен,

Можем сегодня гулять,

И в семье комсомолии дружной

С утра целый день отдыхать.

Будем плескаться у мола,

Где самый шумный прибой,

А под вечер на площадке волейбола

Закончим наш день выходной.

Так собирайся живее

И весела, и легка!

Посмотри, солнце ласково греет,

Колышется внизу река…

На последнем курсе я заболела туберкулезом лимфатических желёз. Шея была сильно опухшей, а температура всё время была повышенной, последние полгода она ежедневно была выше 38°. В таком состоянии мне пришлось готовить и защищать свою дипломную работу: по несколько часов каждый день проводить в лаборатории, дыша запахом йода, хлорной извести, парами кислот…

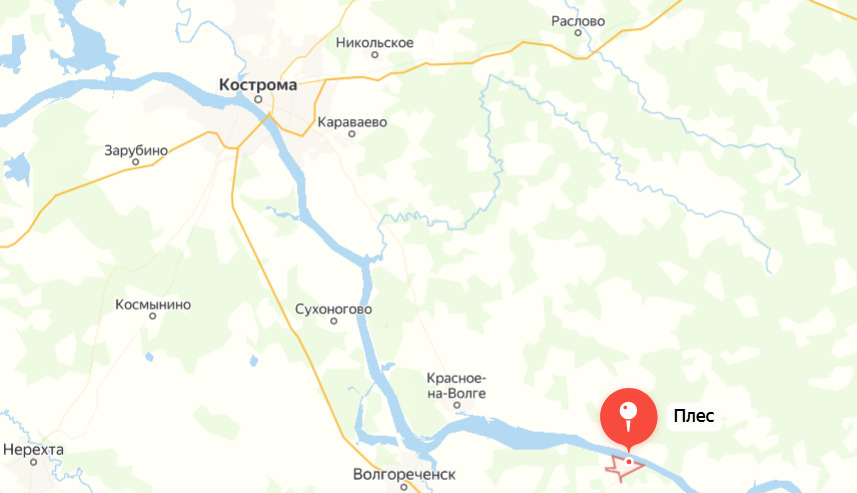

Спасибо Техникуму: два месяца профком выделял мне деньги на диетпитание, а после защиты диплома я получила путёвку в дом отдыха в Плёсе, где провела весь июль 1940 года. По вечерам отдыхающие любили ходить к обрыву любоваться красавицей Волгой и лесными далями на другом берегу.

Однажды вечером я была потрясена необычным темно-красным закатом, охватившим полнеба. Ни до этого, ни после я не видела ничего подобного. Мне показалось, что этот закат предвещает реки крови, которыми будет залита наша Родина, и великие испытания. Сердце сжалось тревожным предчувствием…

Кексгольм

Предвоенные годы были тревожными. Сначала была задушена фашистами республиканская Испания. Потом Гитлер захватывал одну страну за другой. И вот война приблизилась и к нашим рубежам: 1 сентября 1939 года фашисты напали на Польшу. Севернее Ленинграда, в нескольких десятках километров от него, нашей стране пришлось воевать с прогитлеровской Финляндией.

* * *

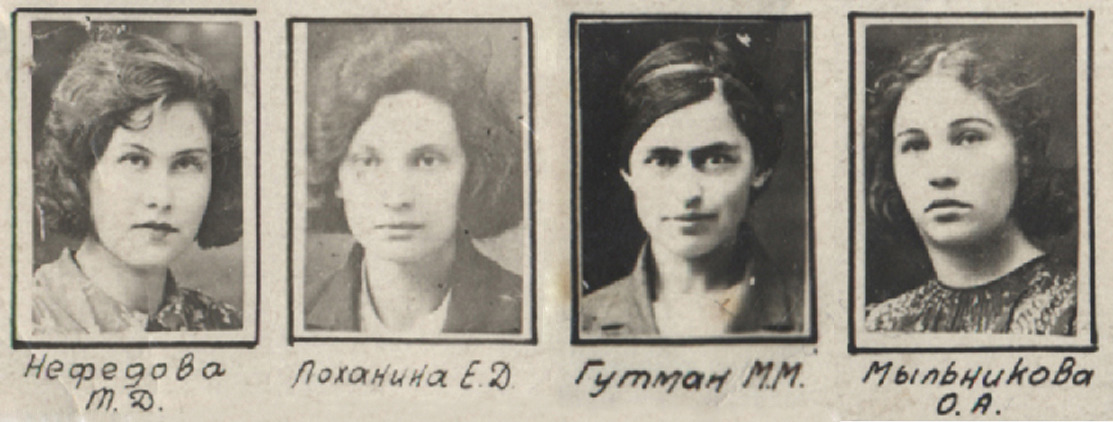

По распределению после окончания Техникума несколько человек, и я в том числе, должны были ехать на азотнотуковый завод в шахтёрский Донбасс, в Горловку, но потом выяснилось, что заявок в том году на химиков-аналитиков от завода не было. Тогда из Министерства химической промышленности нас передали Министерству целлюлозно-бумажной промышленности. Вместо Украины мы оказались в Автономной Карело-Финской Республике. Мы — это Гутман Мария, Лоханина Елена, Нефёдова Тамара и я.

Смонтировано из выпускной фотографии.

Когда мы прибыли на место работы и с нами знакомился технический директор, он сказал, что наш Техникум — это известное ещё в дореволюционной России Техническое Чижовское Училище, выпускавшее отличных специалистов.

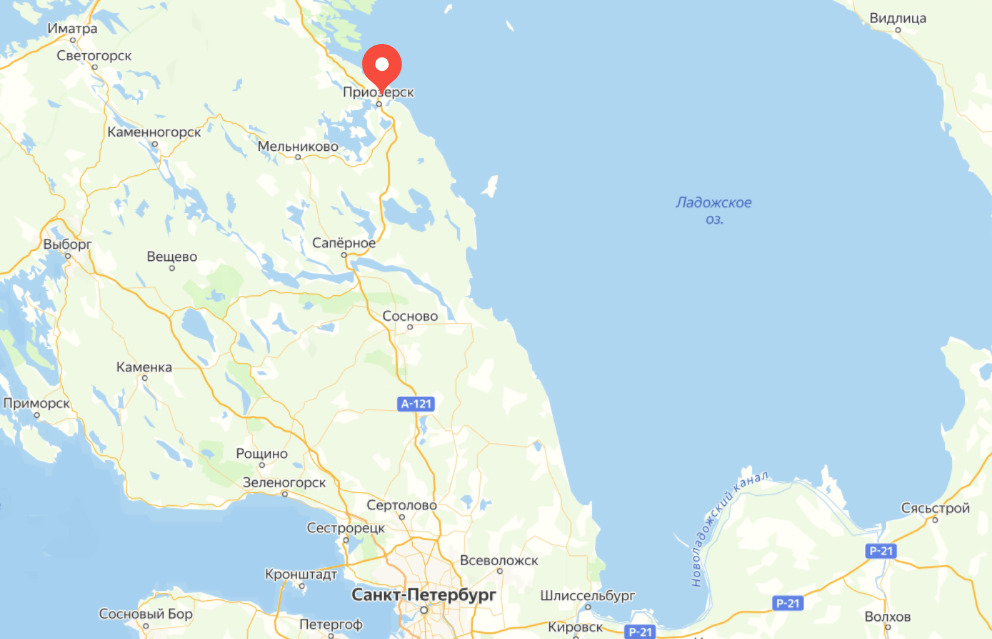

В августе 1940 я начала работать на целлюлозном заводе в г. Кексгольме Карело-Финской АССР (автономной советской социалистической республики). Завод был расположен на берегу Ладожского озера при впадении в него реки Вуоксы. Удивительным казалось, что около центральной лаборатории растут кусты сирени, что между цехами зелёные газоны, а на них группы высоких стройных сосен. На наших заводах в те годы такого не было…

Завод и небольшие посёлки были окружены лесом, то сосновым, то смешанным. Однако гулять там не рекомендовалось: только в марте закончилась война, и кое-где ещё оставались мины.

На работу мы ходили по дороге, по лесным проверенным тропинкам, дышали чистым воздухом. В лесах встречались огромные замшелые валуны, похожие на сказочные избушки карликов. Воздух там был изумительный, целебный для меня. Я ожила после болезни и стала радоваться жизни. За пару месяцев опухоль почти исчезла, и температура стала нормальной.

Работала я сначала в лаборатории при заводской теплоэлектростанции, потом в центральной лаборатории, где мне доверили готовить титрованные растворы реактивов для всех цеховых лабораторий. Мне нравились люди, с которыми я работала, нравилась природа Карелии. Кроме интересной работы было общение с подругами и друзьями, книги, концерты и кино, занятия гимнастикой, а зимой и лыжные прогулки.

И вот пришла весна, ландыши, черёмуха и сирень, волшебные белые ночи… У большинства молодёжи на душе было спокойно, светло и празднично.

В поэме Маргариты Алигер «Зоя» есть такие строчки:

Бывают на свете такие мгновенья,

такое мерцание солнечных пятен,

когда до конца исчезают сомненья

и кажется, мир абсолютно понятен.

И жизнь твоя будет отныне прекрасна —

и это навек, и не будет иначе.

Всё в мире устроено прочно и ясно —

для счастья, для радости, для удачи.

Особенно это бывает в начале

дороги, когда тебе лет ещё мало

и если и были какие печали,

то грозного горя ещё не бывало.

Всё в мире открыто глазам человека,

Он гордо стоит у высокого входа

…Почти середина двадцатого века.

Весна девятьсот сорок первого года…

Но за весной пришло страшное лето. В июне в разговоре с одним человеком я упомянула, что ко мне скоро приедут мама и сестра. Он сказал, что лучше бы я посоветовала им не приезжать, т.к. на границе неспокойно: большая концентрация войск на той стороне, и немецкие самолёты летают над нашей территорией. Я удивилась, откуда такие сведения. Он ответил, что это рассказали приезжавшие на завод командированные с Украины. Я решила, что «у страха глаза велики», ведь 14 июня в центральных газетах было на этот счёт успокоительное разъяснение ТАСС (Телеграфное Агентство Советского Союза).

* * *

Справа — Клавдия Мыльникова (в девичестве Гикавая), мама бабушки.

Субботним вечером 21 июня ко мне приехали мама и 14-летняя сестра. На другой день мы прошлись по городку, кое-что купили на рынке, позавтракали в кафе. Был чудесный солнечный день и настроение у всех было прекрасное. Потом я с подружками и сестрой отправилась загорать, а мама осталась готовить обед. Но загорать нам не пришлось. К нашему обычному месту — небольшой горке, где была группа сосен — нас не пропустили военные. Мы подумали, что идут учения. Ушли туда, где военных не было, но на лугу комары и мошки быстро нас выжили… Дома нас встретила мама с растерянным лицом и сказала каким-то чужим голосом: «Война… Сейчас по радио выступал Молотов…»

Началась другая жизнь… 5 июля моим родным удалось уехать (это было уже непросто). Некоторое время завод продолжал работать по-прежнему, однако в военных сводках по радио часто упоминались «бои на Кексгольмском направлении». Стало известно, что горят на границе с Финляндией города и посёлки. Была встреча с бежавшими оттуда двумя девушками-однокурсницами. Они пришли пешком, неся узелки и… гитару… Мы — мои подруги и я — дали им помыться, выслушали рассказ о их злоключениях, дали продуктов на дорогу, накормили горячим обедом и простились. Они ушли в сторону Ленинграда. Больше мы не встречались…

Начались воздушные тревоги. Из города уехали женщины и дети, стало пусто и тихо. Странно было видеть домá с окнами без занавесок. На заводе оставалось руководство и молодёжь, шла упаковка и вывоз оборудования. Каждый день мужчины с завода уходили в армию и народное ополчение. С группой уходящих у заводских ворот прощались остающиеся, причём сначала обе стороны были настроены оптимистично. Нам, молодёжи, казалось сначала, что война продлится несколько недель или, в крайнем случае, пару месяцев. Мы были уверены в том, о чём пелось в песнях тех лет.

Мы сильны, берегись, поджигатель войны,

Не забудь, чем кончаются войны.

С нами люди простые из каждой страны,

Мы в грядущее смотрим спокойно.

ПРИПЕВ:

На земле, в небесах и на море

Наш напев и могуч, и суров:

Если завтра война, если завтра в поход,

Будь сегодня к походу готов.

Мы войны не хотим, но себя защитим,

Оборону крепим мы недаром,

И на вражьей земле мы врага разгромим

Малой кровью, могучим ударом.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.