Бесплатный фрагмент - Военная кафедра академии

Свой среди чужих, не чужой среди своих

ОбъедВарКн1

Анатолий Фёдорович

МАЗУР

ВОЕННАЯ КАФЕДРА

(СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

НЕ ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ)

Повесть-эссе

Санкт –Петербург

2025

Мазур А. Ф.

Повесть — эссе о 25-летней работе на одной из кафедр ВМедА.

Перипетии жизненной борьбы на военной кафедре. Единственный врач на кафедре борется за «право на жизнь». Описаны, редко отражаемые в литературе, стороны жизни военной кафедры, в том числе учебная, методическая, воспитательная работа в советский период и в период так называемой «перестройки», развала СССР. Повествование отражает в основном события с 1974 по 1998 годы. В целом охватывается период с 1960 по 2008 годы.

Размышления о вечных категориях: правде, порядочности, справедливости, добре и зле в советский и постсоветский периоды СССР и России. Мнения, аналогии, размышления и параллели об исторических и значительных событиях в академии, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Армии и на ВМФ, в стране и в мире.

Кроме трудовой деятельности педагогического коллектива нашлось место для спорта, искусства, культурной жизни, семьи, детей, путешествий.

Автор, как врач и мастер спорта, излагает свои воззрения на медицину, науку, спорт.

Используя богатый опыт военного врача, ведения научно — исследовательской работы, издательскую деятельность в печати и прожитую большую спортивную жизнь, автор подробно описывает разработанные и апробированные им системы здорового образа жизни, физической культуры, спорта, закаливания, поддержания жизненного тонуса и творческого долголетия.

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.

All rights reserved. No parts of this publication can be reproduced, sold or transmitted by any means without permission of the publishers.

© Мазур А., текст, 2025

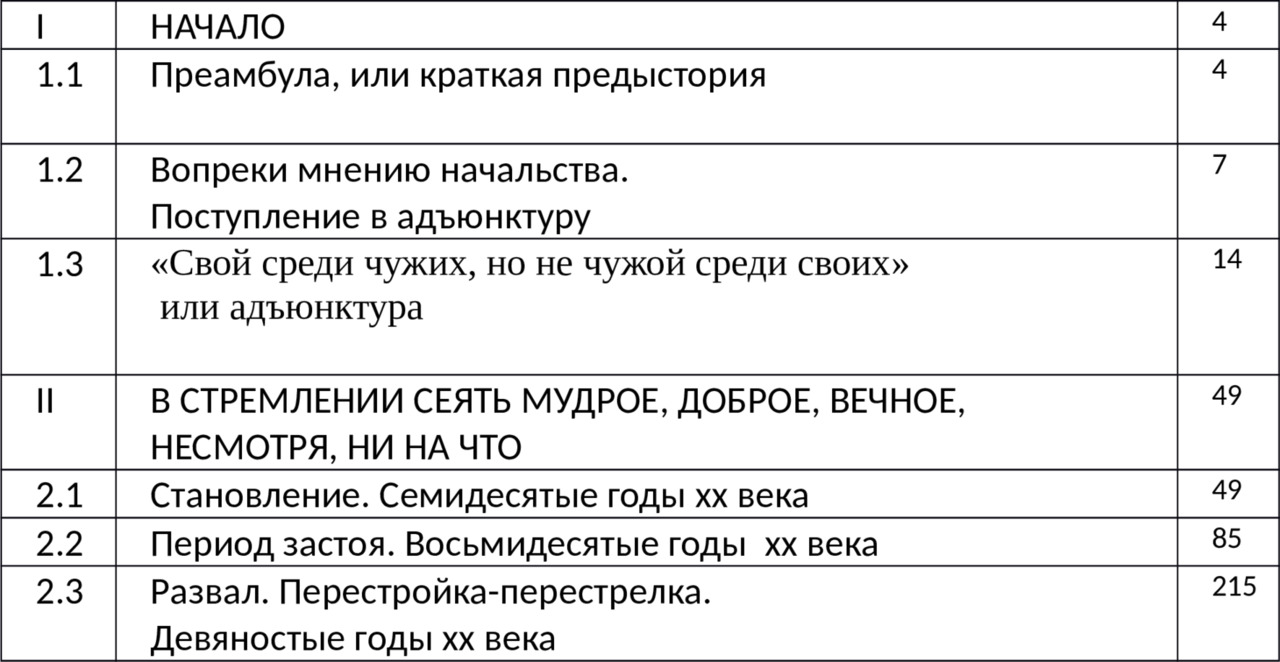

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. НАЧАЛО

— ПРЕАМБУЛА ИЛИ КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

Позади 25 лет работы на военной кафедре! ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!!

Сколько пережито за эти годы! По одному из методов расчёта — это почти два преподавательских поколения вуза. Есть желание и есть что рассказать. Но в начале представляется целесообразным отступить ещё на половину указанного срока назад. И вот почему.

Ведь за плечами, на момент увольнения из Вооружённых Сил, около 40 лет военной службы! Правда, мне больше по душе не службы, а воинского труда или ещё точнее работы. Работа в подземных сооружениях, возле боеголовок стратегических многоступенчатых ракет в «подземных» ракетных войсках, на подводных и надводных кораблях. Перелёты и переезды через всю страну: от Камчатки до Куршской косы на Балтике, от Новой земли до Кушки, — с целью проверок медицинской службы армии, авиации и флота. Разработка с нуля и участие в испытаниях разработанных образцов военной и медицинской техники. Проектирование, разработка, подготовка и проведение различных видов занятий более чем с пятью тысячами обучаемых в аудиториях, классах, учебных центрах. Изнурительные тренировки и борьба на спортивных аренах от шахмат до офицерского многоборья и марафонов «Пушкин — Ленинград», «Дорога жизни» и др. Это тяжкий, а моментами и даже периодами с риском для жизни, труд и работа на износ.

Так совпало, что в начале моего военного пути, по «гениальному» решению Н. С. Хрущёва и его окружения было заявлено, что Советскому союзу нужны только ракеты. В связи с этим, в прямом и переносном смысле, начали резать в наших ВВС самолёты и на ВМФ — корабли и прикрывать как виды Вооружённых Сил авиацию и флот. Поэтому, мне, несмотря на успешное окончание Одесского аэроклуба, прохождения городских медицинской и мандатной отборочных комиссий, когда, в буквальном смысле слова, был уложен чемодан в дорогу, и осталось только получить в военкомате проездные документы, было объявлено: — набора в Ейское авиационное училище (куда меня направляли) в этом году не будет. После «глубокого» анализа и обсуждения с одноклассниками — кандидатами в лётчики, было принято решение податься в самые современные и загадочные в то время ракетные войска.

Тогда, положенные 25 лет службы в ВС после окончания ракетного командно-технического училища, казались безумно большим сроком. Но разве мог я тогда предположить какие изгибы судьбы и жизненные повороты ждут меня в течение не только 25, но и почти 40 лет службы в ВС? И начал я эти повороты в связи с не проходящей тягой в небо.

Прослужив, положенные 3 года после окончания училища, в стратегической ракетной дивизии, я понял, что мне, по-прежнему, очень хочется попасть в авиацию. Поступать в авиационное училище не позволял уже возраст. Поэтому решил пробиваться туда через… медицину, с тайной и наивной надеждой когда-то сесть и за штурвал самолёта. Этому способствовало ещё ряд обстоятельств тех лет: направленность и уровень советского общественного воспитания и герои того времени

С. Королёв, Ю. Гагарин, Н. Амосов с его произведениями «Мысли и сердце», «Записки из будущего» и, наконец, моя медицинская родословная.

Кто знает, с каким трудом создавался новый вид ВС — ракетные войска стратегического назначения, тот знает, что вырваться оттуда, да ещё в медицину было практически не возможно. В связи с указанными трудностями, я едва не демобилизовался в последнее хрущёвское сокращение ВС СССР. Однако, «на отлично» выставив «по вертикали и горизонтали» и направив все межконтинентальные ракеты при постановке нашего полка на боевое дежурство, в установленные сроки на указанные цели (через Северный полюс), я заслужил право на попытку поступления в Военно-медицинскую академию.

Это большое жизненное счастье, удача и честь поступить, учиться и окончить нашу славную Alma mater. Разумеется, это трудное счастье, требующее многолетней упорной работы. Ещё в годы учёбы в академии мне представилась возможность уйти в авиационную медицину, несмотря на то, что учился на военно-морском факультете. Но неожиданно судьба свела с людьми, фанатически увлечёнными своей клинической областью медицины — анестезиологией и реаниматологией: В. Н. Нефёдовым и В. И. Сипченко. Им обоим, а особенно за многолетнюю помощь, дружбу и сотрудничество с Василием Ивановичем, я по век обязан за школу не только по специальности, но и жизненную. Это резко повернуло, определило на много лет мои интересы и устремления и буквально засосало меня в эту область медицины, связанную, как я и по ныне считаю, с постоянным решением сложных «вводных и кроссвордов». Учёбу на старших курсах мне разрешили проходить по индивидуальному плану с «анестезиологическим уклоном», даже где-то в ущерб общей программе подготовки. Опыт и навыки в анестезиологических пособиях и реанимации, первые пробы в работе военно-научного общества слушателей, первые рефераты, печатные научные сообщения и статьи. Приобщение к флоту, подводным лодкам, военно-морской медицине. Любовь, женитьба, рождение сына и радость отцовства. Выпуск из академии, выпускной вечер в ресторане гостиницы «Ленинград», в кругу друзей однокурсников, учившихся в офицерских званиях. И неожиданное соседство по столикам с нашим начальником курса, отмечавшим это мероприятие в этот же вечер с одним из наших молодых однокурсников и его отцом за хорошее распределение сына, сразу на клиническую работу. Благодаря бескорыстной помощи А. З. Тухватулиной и В. П. Петленко, мне удалось сдать кандидатские минимумы по иностранному языку и философии, в ближайшие дни после получения диплома врача. На экзамене по философии опять неожиданный сюрприз в виде однокурсника, тоже пришедшего на экзамен, но ни разу не посещавшего соответствующие занятия и не сдававшего обязательные рефераты, но зато родственника начальника кафедры! Эх! То ли ещё будет впереди?

С позиций нынешних дней и возраста не заметно пролетели годы учёбы в академии.

Службу на Северном флоте в качестве начальника медицинской службы одного из учебных отрядов по подготовке радиоспециалистов флота, удалось, по мере возможности, совместить с дежурствами в госпитале и областной больнице и даже в отдельные месяцы с работой нештатным анестезиологом гарнизонного госпиталя г. Архангельска. К огромному сожалению, не удалось добиться разрешения командира отряда на обучение в интернатуре Северного Флота по анестезиологии, хотя была она буквально через забор от учебного отряда. К счастью, удалось так наладить работу медицинской службы отряда, что неожиданно, после того как мне удалось спасти ему жизнь и госпитализировать, командир дал добро на отправку моих документов на конкурс получения права сдачи экзаменов в адъюнктуру на кафедру Анестезиологии и реаниматологии ВМедА. И вот здесь жизнь опять делает очередной резкий зигзаг или поворот.

Известно, что восстановить истинную картину событий, происходящих энное количество лет назад, за редким исключением, не возможно. Есть на этот счёт интересный исторический анекдот.

Спрашивается: — Какой правильный ответ на вопрос: кто более повлиял на ход истории человечества А. Македонский, Б. Наполеон или И. Сталин?

Оказывается правильный ответ довольно неожиданный: больше повлияли историки, описывающие ход истории.

Или известные резкие расхождения в оценке татаро-монгольского ига на России таких серьёзных исследователей истории как В. Чивилихина и Л. Гумилёва. Или как относиться к большим сомнениям последнего в достоверности исторических событий, описываемых общепризнанным великим летописцем Руси Нестором, по которому не один век, как по камертону, сверялись основные исторические вехи страны? Поэтому, естественно, многое из того, что будет изложено ниже о пережитом мною, моей семьёй, близкими, сотрудниками, коллегами, академией и страной представляет собой субъективную оценку и мнение. Более того, допускаю, что в чём-то даже дискутабельно, в зависимости от того с какой точки зрения посмотреть на описываемые явления, события и личности.

В то же время, это видение одной из сторон, участвовавшей в описываемых жизненных событиях и коллизиях, располагавшей определённой информацией и имеющей своё мировоззрение, моральные и нравственные устои.

1.2. ВОПРЕКИ МНЕНИЮ НАЧАЛЬСТВА. ПОСТУПЛЕНИЕ В АДЪЮНКТУРУ.

В 70-е годы XX века на кафедру в вузе рекомендовали участвовать в конкурсе на соответствующие должности людям уже в какой-то степени известных в коллективе и зарекомендовавших себя в работе и научных исследованиях по данной специальности. Мне такие рекомендации на подготовку и участие во вступительных экзаменах в адъюнктуру были даны. После этого я с удвоенной энергией зарылся в литературу по программе вступительных экзаменов.

Наконец приходит долгожданный вызов из академии на экзамены. К этому времени в семье сложилась ситуация, требующая переезда её в полном составе в Ленинград. Вскоре ожидалось рождение второго ребёнка. Кроме того, подходило лето, и надо было вывозить бабушку (мою мать, жившую с нами) с внуком от Полярного круга в более южные и тёплые края. Поэтому вся семя дружно поехала «сдавать экзамены в адъюнктуру».

Приведенные обстоятельства, взаимно переплетаясь, окажут в ближайшее время влияние на решение вечных вопросов: «быть или не быть?»; «как быть дальше?» и т. п.

А пока по прибытии на кафедру выясняется, что у меня появился конкурент на место в адъюнктуре.

— Отлично! Даже будет интереснее! — подумал я.

Вообще конкурс на таких экзаменах нормальное явление. И, наверное, всегда имели место свои особенности и причуды. На сей раз, они были связаны с тем, что моим соперником оказался сын одного из бывших начальников учебного отдела академии. Шесть лет мы учились на параллельных курсах разных факультетов. Он на шесть лет младше меня. На старших курсах он занимался в научном слушательском кружке на кафедре эпидемиалогии, я — на анестезиологии. И вдруг неожиданно наши пути пересеклись. И уже мне неофициально намекают на то, что шансы мои резко упали и очень не значительны.

— И что отсюда вытекает? Быть или не быть? Отступить или делать попытку в борьбе за место под солнцем?

В то время говорили так красиво, возвышенно, в отличие от того, как говорят сейчас: найти свою нишу … (как рак отшельник).

Но тут же возник вопрос: а куда отступить? У меня, что есть запасной аэродром? Увы да ах. Следовательно, несмотря ни на что, остаётся одно — делать попытку, бороться!

После первого экзамена по специальности «Анестезиология и реаниматология», на котором мы оба получили по «отлично» у меня появилась маленькая надежда. Эту надежду усилило рождение в этот день нашей доченьки Иришеньки. То ли я сделал подарок в виде «пятёрки» жене Ларисе к рождению дочери, то ли она сделала мне подарок за мои успехи? Это событие, конечно, меня вдохновило, но и повысило ответственность в принятии решений в усложнявшейся ситуации по поводу учёбы в адъюнктуре.

Во все времена, в любом обществе существуют определённые нормы нравственности, морали, поведения. При этом, соблюдаются определённые «правила игры», требующие в большей или меньшей степени (кто как) отступлений от приведенных категорий норм. О каких правилах идёт речь и как они соблюдались можно проследить на примере второго экзамена — «Военно-полевая хирургия».

Экзамен проводился на следующий день после Великого праздника советского народа — ДНЯ ПОБЕДЫ.

Каждый из нас, в своих семьях, в каждой из которых были свои герои и/или жертвы войны, отмечали этот «праздник со слезами на глазах», как поётся в песне и как могли в этот день. Конечно, не сравнено шире отмечался он участниками Великой Отечественной войны. Естественно, что это в большей степени сказалось на состоянии ветеранов, которые принимали экзамен у нас. Экзамен по Военно — полевой хирургии сдавали около 10 человек — кандидаты в адъюнкты на разные кафедры хирургического профиля. Всё шло обычным порядком. Очередные четыре человека, в том числе автор этих строк, взявши билеты, сидели за столами и готовились к ответу (собеседованию). У классной доски за двумя сдвинутыми столами сидят члены комиссии. В класс входит мой соперник как очередной экзаменующийся, с тем чтобы выбрать билет и также сесть готовиться. Только он переступил порог как один из членов комиссии, начальник одной из кафедр Александр Николаевич громко восклицает:

— А, Игорёк, заходи, заходи!

Рядом сидящий другой член комиссии, начальник другой кафедры, Иван Степанович толкает его в бок и тихо говорит:

— Ты что вчера перебрал или плохо закусывал?

— А что такое? Я его знаю ещё с такого возраста! — ответил тот и показал над полом условно около одного метра.

Поставьте себя на моё место. В каком состоянии и с каким настроением вы бы участвовали в собеседовании (сдаче экзамена) после такой преамбулы? Что больше повлияло на выставление оценок ему и мне: показанные знания, или знакомство? Однако, после этого экзамена сумма баллов у меня оказалась на единицу меньше чем у моего соперника. И опять стал вопрос: не тратьтэ кумэ сылы, спускайтэся на дно? И здесь я совершил поступок, за который стыдно и по сей день, хотя он ничего не мог изменить и не изменил.

— Но если со мной так поступают, значит я тоже имею право вести себя аналогичным образом — рассуждал я.

Предстоял ещё экзамен по иностранному языку. Айша Зиганшевна Тухватулина, которая консультировала меня два года назад перед сдачей кандидатского минимума по иностранному языку, с которой я мог посоветоваться и просить помощи, на кафедре уже не работала. После долгих сомнений и терзаний предстал я пред ясные очи заведующей кафедрой иностранных языков. Не знаю были поняты или нет тогда мои не внятные бормотания и рассуждения о том, что со мной поступили не честно на предыдущем экзамене, что если я теперь не получу на предстоящем испытании хотя бы на один балл больше моего соперника то теряю всякие шансы на поступление в адъюнктуру? Когда я много раз, спустя десятки лет, думал об этом то понял, что, если бы обратились ко мне с подобной просьбой, получили бы аналогичный отрицательный ответ. Таким образом, уровень знаний иностранного языка каждого из нас оценен был одинаково. В результате конкурс я проиграл, хотя и набрал 14 из 15 баллов.

И опять я стал на распутье. В данном случае: возвращаться в учебный отряд Северного флота и надеяться, что представится возможность сделать повторную попытку стать врачом анестезиологом или не упустить представившуюся возможность в академии стать врачом близкого профиля, с надеждой возвратиться в анестезиологию.

К тому времени я уже достаточно был знаком с системой анестезиологического обеспечения в медицинской службе Северного флота. И представлял мои мизерные возможности попасть в эту систему, не окончив даже интернатуры. Если бы я ещё знал тогда, что мой соперник тоже не будет взят на кафедру анестезиологии адъюнктом! Причиной тому, говорят, была старая вражда его отца с тогдашним начальником Главного военно-медицинского управления МО СССР (ГВМУ МО СССР). Увы, это стало известно лишь несколько лет спустя. А тогда… Тогда, вкусив «прелесть» 3-х лет службы и жизни в Брянских лесах в ракетных войсках после училища и 2-х лет работы начальником медицинской службы учебного отряда, очень хотелось уже определиться и стать врачом — специалистом. Да и пора было — шёл уже 32 год жизни. И потом, хотя сынок у нас был уже «большой» — почти 3 года, то дочурке шёл всего первый месяц жизни! Ясно, что возвращаться семьёй в таком составе на Север — очень нежелательный вариант.

Поэтому мною были перебраны доступные варианты и приложены все возможные усилия. Наверное, к счастью, совпало, что командование академии было обеспокоено тем, что в адъюнктуру было набрано всего 6 вместо требуемых 20—25 человек. Командование академии послало запросы начальнику ГВМУ МО и медицинской службе Северного флота о разрешении мне обучаться на факультете усовершенствования врачей по анестезиологии. Безрезультатно! Аналогичный запрос о разрешении мне обучаться в адъюнктуре по хирургии. Эффект тот же. А время-то летит, и пора уже возвращаться к месту службы в Архангельск.

Кроме всего сказанного, это были времена, когда академию возглавлял такой человек и специалист, который управлял ею, а не правил как его последователи после Г. М. Яковлева. Он знал нужды и состояние областей и направлений научной и практической медицины, да, пожалуй, и каждой кафедры академии. Он следил за кадровой политикой и комплектованием подразделений.

Это был Николай Геннадьевич Иванов! Его кадровую политику, естественно, проводили в жизнь его заместители и начальник отдела кадров Николай Матвеевич Шуленин.

Очевидно поэтому, руководством академии было предложено мне пойти в адъюнктуру на кафедру, на первый взгляд очень далёкую от анестезиологии. Первое желание (может и верное?) было отказаться. Ведь я эту кафедру практически не помнил с периода учёбы в академии. Но мне рекомендовали сначала сходить, посмотреть, поговорить, представиться и тогда сказать своё решение.

Кафедра « Медицинского оснащения и техники» (МОТ) находилась в новом, высотном по тем временам здании учебно-лабораторного корпуса академии у Финляндского вокзала. Начальник кафедры оказался в отпуске. Поэтому я представился его заместителю И. Н. Ждановичу. Немаловажным обстоятельством для меня явилось то, что он тоже был врач, оканчивал в своё время нашу академию, участник Великой Отечественной войны. Главное в нашей беседе прозвучало то, что он не рекомендовал мне идти на кафедру по ряду причин и главное потому, что начальник кафедры был против того, чтобы на кафедре работали врачи. Что это такое, во что это выливается и к чему это ведёт, показали дальнейшие жизненные коллизии.

У меня, по вышеприведенным причинам, практически не было выбора. Брошенные на чашу весов «За» вышеперечисленные обстоятельства перетянули чашу с неясными мне тогда доводами «Против». Не мог я тогда предполагать, что очень скоро избранный путь не пожелал бы врагу своему. И не смотря на такое мнение моего возможного начальника, я согласился идти адъюнктом на эту кафедру, написал рапорт и уехал к месту службы.

И потянулись долгие месяцы неопределённости и ожидания. Каким образом, и в каких инстанциях решалась моя судьба можно только предполагать.

Долго ли коротко ли, но в один прекрасный августовский день в учебный отряд поступила выписка из приказа министра обороны СССР о зачислении на учёбу в адъюнктуру ВМедА им. С. М. Кирова меня — капитана медицинской службы Яковенко Антона. Обход с бегунком, сдача дел и должности начальника медицинской службы выпускнику нашей академии, прощание с коллективом медицинской службы и учебного отряда. Сборы домашнего скарба, благо нажито немного и всё вошло в один контейнер. Спасибо за всё хорошее, до свидания, а может быть и прощай, Архангельск!

Здравствуй, вновь, Питер!!!

Ситуация позволяла отдохнуть и побыть с семьёй хотя бы несколько дней. Можно было, но …. Но я очень спешил скорее попасть на кафедру. Спешил… И вот переступаю порог начальника кафедры. Представляюсь ему как положено. Вместо приветствия и знакомства, с гримасой на лице, он рекомендует мне вернуться на кафедру анестезиологии, куда я сдавал экзамены в адъюнктуру. Да я бы, как говорится, с дорогой душой! Прикладываю все усилия, чтобы выполнить эту рекомендацию… Это сегодня я уже достаточно ориентируюсь в академической структуре. Хотя и здесь всё течёт, всё меняется. А тогда пришлось набраться терпения и искать выход. Было большое желание скорее определиться и начать работать. Но где? На кафедре анестезиологии хотели меня взять на вакантное место адъюнкта. Ведь они остались без адъюнкта, из двух кандидатов не взяли ни одного! В верхах шли разговоры, переговоры, согласования… Если перефразировать известный анекдот то получалось, что вроде по отдельности все «за», но как соберутся вместе все «против». Только спустя много лет стало известно, что начальник академии тогда стоял твёрдо на своей позиции: на кафедре « Медицинского оснащения и техники» должен быть врач, тем более имеющий и техническое образование. И хотя мне довелось прожить нелёгкую жизнь на этой кафедре, спустя более четверти века я с ним полностью согласен. А тогда в руководстве академии мне было сказано:

— Работайте спокойно, как следует, с соблюдением воинской, партийной и трудовой дисциплины.

Сказать легко, а вот жить и работать спокойно при таком отношении неимоверно сложно, а зачастую и не возможно. Наверное, разговор командования был и с другой стороной — с начальником кафедры? Хотя говорить о доброжелательном отношении не приходилось. Начальник кафедры также стоял на своей позиции: так или иначе добиться, чтобы врачей с кафедры убрать. И не равная борьба продолжалась, принимая разные, порой уродливые, формы всю мою учёбу в адъюнктуре и после неё, вплоть до его ухода с кафедры по болезни. Но, тем не менее, был решён главный тогда для меня вопрос: где трудиться?

Тогда я ещё раз убедился в справедливости утверждения о том, что нет лишних знаний и умений. Рано или поздно они пригодятся, да ещё не однократно. Знания по так называемым общественным наукам (в то время это философия, психология, политэкономия и др.) помогли разобраться в хитросплетениях обстоятельств, событий и фактов, поступках людей разных времён. Эти науки мною изучались всегда с большим вниманием, интересом и увлечением. Думаю, это позволило выработать мировоззрение и жизненное кредо, уверенность в том, что всегда победит правда, добро и справедливость, что, прежде всего интересы дела, а потом всё остальное. Отсюда устойчивость во всяких испытаниях и передрягах, упорное продвижение к намеченной цели. С другой стороны, если пользоваться категориями из названных научных областей, то надо сказать, что нет ничего в нашем мире абсолютного.

В коллективе кафедры МОТ, как всегда, были очень разные люди: от «держащих нос по ветру» и выполнявших всё, что угодно начальству, до людей самостоятельных, насколько это возможно в вооружённых силах, порядочных, настоящих специалистов, педагогов и настоящих учённых. Да и складывающаяся ситуация на кафедре была не столь уникальная. Сколько угодно кафедр, научных коллективов и в академии и в других вузах, где трудятся специалисты разного профиля, направлений и специальностей. И естественно, что в зависимости от того, какого профиля специалист (на протяжении десятилетий, веков они меняются) возглавляет кафедру (коллектив) — меняются направления и акценты деятельности кафедры. И уж конечно больше внимания и продвижения по службе имеют специалисты профиля, к которому принадлежит лицо, возглавляющее коллектив. Находясь в таком коллективе, не сразу, но со временем это можно понять и даже согласиться. Но при соблюдении главного условия: не должно страдать дело, ради которого создан и существует коллектив! А далее, уже в зависимости от личностных качеств человека, стоящего во главе коллектива, деловая и кадровая политика ведётся честно, открыто и благородно или подло, с использованием возможных и не возможных, чаще не порядочных способов и средств, келейно, по двойным и более стандартам, применяемым к разным членам коллектива. Спустя много лет, мне кажется, что этот «аптекарский король» имел потребность и не упускал возможности унизить любого врача, особенно младшего по положению и званию, оскорбить его достоинство, растоптать его честь, спровоцировать его на дурной поступок. И если ему это удавалось, он испытывал огромное наслаждение. Моё счастье, что я интуитивно это понял довольно быстро и сумел, достаточно успешно, противостоять.

Как это выглядит в реальной жизни, может быть не безынтересно, а кому-то в чём-то, возможно и поучительно, проследить на примере одной из ниже излагаемой вариации на данную тему.

1.3.«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, НО НЕ ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

ИЛИ АДЪЮНКТУРА.

Может не каждому из читателей известно, что такое адъюнктура?

Адъюнктура, если кратко– это военная аспирантура. Если более развёрнуто — это один из видов (основной) подготовки научно-педагогических кадров, или проще и точнее подготовка преподавательского состава для высших военно-учебных заведений. Протекает она или этот период жизни очень по разному. Это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, зависит от самого адъюнкта и от тех, кто стоит над ним на кафедре и в вузе, от того насколько серьёзные задачи он поставил сам перед собой и поставлены перед ним научным руководителем и командованием ввуза. В значительной степени это зависит то того, в каком режиме трудится адъюнкт. Условия его работы могут быть от режима максимального благоприятствования до условий, когда адъюнкту приходится идти «сквозь револьверный лай». На нашей кафедре имели место оба эти крайние варианты.

По первому вели своего родного адъюнкта, на семь лет моложе меня, Щукхве Петра. Провизор, два года назад, окончивший фармацевтический институт во Львове. До адъюнктуры прослужил на одном из центральных медицинских складов в Подмосковье.

По второму варианту выпало идти мне. Всякое бывало у каждого из нас за годы адъюнктуры, и удачи и неудачи, ошибки и проблемы, свои радости и неприятности. Но насквозь, как говорится, красной нитью или стержнем, во всех областях деятельности, работы, службы, общественных нагрузок проходило: свой и чужой, провизор и врач. В чём и каким образом это проявлялось, будет видно из дальнейшего повествования.

В принципе это сводилось к тому, чтобы первому давать задания и обязанности, позволяющие ему совершенствоваться, продвигаться по специальности, создать условия для дальнейшего научного роста. Второму же давать такие поручения и нагрузки: ответственный за ДОСААФ, подписку, спорторг, дознаватель, наставник и т. д. и т. п. — чтобы он не имел времени, не то, что врастать в новые для него вопросы по фармации, но и заниматься диссертационными исследованиями, публикациями. Тем более совершенно не учитывались интересы его семьи, в которой, между прочим, росли двое маленьких детей. Т.е. «работа» со вторым адъюнктом велась по известному принципу «чем хуже для него, тем лучше». При этом, что уж совсем плохо, попирались элементарные нормы и правила объективности, справедливости, воспитания, а подчас и порядочности в коллективе.

Никоим образом не пытаюсь иронизировать, как сейчас модно среди бывших коммунистов, над партийной системой в ВС. Однако считаю своим долгом сказать и проиллюстрировать, несколько позднее, как тактику постоянного прессинга и в силу своей моральной нечистоплотности начальник кафедры пытался использовать партийную организацию кафедры и даже партийную комиссию академии в тех же целях.

Как удалось всё это выдержать, мне не понятно сейчас и самому.

Одним из решающих обстоятельств, очевидно, явилось то, что я был в родном доме — в Alma mater, в академии. На кафедре, особенно первые годы, я был, как правило, чужим, изгоем, иногда даже мальчиком для битья. Вне кафедры я был свой. На многих кафедрах были мои учителя, однокурсники, друзья и товарищи по совместной работе, учёбе, спорту, науке. Я не боялся любой работы. Любое задание, поручение я старался выполнить как можно лучше. Как правило, получал за это благодарности, грамоты и даже именные подарки от руководства академии, соответствующих служб и подразделений. Мне везло на хороших людей. Как я уже говорил, были они и на кафедре МОТ. По крайней мере, порядочные, хотя бы в разговоре «один на один». О многих из них мне и хотелось бы далее рассказать.

Ключевым моментом в начале адъюнктуры является выбор и утверждение на Учёном совете академии темы диссертационного исследования. В период работы в научном кружке и позже, когда я готовился в адъюнктуру по анестезиологии, мною было намечено ряд тем, которые могли стать темой диссертации. Здесь же для меня, особенно по началу, многое было не ясным. Это потом постепенно всё стало на свои места. Я убедился в том, что моё врачебное и техническое образование, опыт работы анестезиологом и руководства, довольно большим коллективом медицинской службы учебного отряда, позволяли использовать меня руководством кафедры с большой пользой для обучения будущих врачей, врачей, да и провизоров, проходящих совершенствование по вопросам обеспечения медицинским имуществом, технического обеспечения медицинской техники корабельных сил флота, частей и учреждений медицинской службы ВС. Таких знаний и опыта просто не было у провизоров, составляющих основу преподавательского состава кафедры МОТ. Мнение руководства кафедры было известно с самого начала, а мне требовалось время разобраться, найти и завоевать достойное место на кафедре.

Сразу было ясно, что тема диссертации должна быть связана с флотом. Но какая именно? Ждать помощи от научного руководителя не приходилось, так как им был начальник кафедры — товарищ Рябоконь. Как часто бывает в жизни — помог господин случай. Кафедра была включена в комплексную научно — исследовательскую тему, связанную с разработкой медицинского обеспечения авианесущих кораблей ВМФ. По предложению патриарха кафедры по обеспечению медицинским имуществом сил флота Усеина Аблезовича Тарханкута мне поручили вести эту тему, а за одно утвердили близкую по смыслу тему диссертации. Таким образом, через 14 лет после занятий в Одесском аэроклубе и попытки поступления в Ейское авиационное училище, через 8 лет после поступления в военно-медицинскую академию, с задумкой заняться авиационной медициной и летать, волею судьбы, я опять на прямую вышел на авиацию. Да ещё как, на многие годы, на новый вид морской авиации — корабельную или палубную авиацию! И несмотря ни на какие передряги, сложные и тупиковые ситуации, я по сей день благодарен судьбе, помощи Усеина Аблезовича в выборе темы. Последующие 3—4 года я жил этой темой, условно выделяя будние и праздничные дни, работу и отдых, дни и ночи. В течение 25 лет работы на кафедре это направление всегда оставалось моим.

В те времена требовалось, чтобы научным руководителем у диссертанта был доктор наук, а т. Рябоконь был кандидатом наук. И вновь я должен благодарить судьбу. При содействии начальника кафедры организации и тактики медицинской службы флота Григория Платоновича Донченко, профессор, заместитель начальника кафедры военно-морской и госпитальной хирургии Олег Борисович Порембский согласился быть вторым научным руководителем адъюнкта академии Яковенко А.

Олег Борисович был видным военно-морским хирургом, наделённым божьим даром воспитателя. Он любил и умел работать с будущими военно-морскими врачами, пользовался авторитетом среди слушателей 4-го факультета. Это был человек своего времени и среды. Крепкого физического сложения и здоровья, добродушный, доступный и общительный человек, соблюдавший устоявшиеся традиции и образ жизни большинства офицерского состава флота. Он глубоко прочувствовал, понимал, очень уважал, любил труд морского офицера и врача-хирурга. Поэтому он живо и наглядно учил нас самоотверженной работе военно-морского врача в целом и отличительной работе этого врача как хирурга на подводных лодках и надводных кораблях в море. Вот один из его приёмов, позволяющий убедить нас в важности хирургической подготовки начальника медицинской службы подводного ракетного крейсера. Он рассказывал:

— Врач, убедившись в неэффективности проводимой им консервативной терапии, развёртывает операционную в кают-компании подводной лодки и начинает операцию аппендэктомии (удаление воспалённого червеобразного отростка). Как всегда в условиях корабля без квалифицированного ассистента и тем более руководства. Провёл успешно ряд этапов операции. После длительных попыток найти и выделить воспалённый отросток, стало ясно, что лучше остановиться. С разрешения командира корабля посылается срочное сообщение в адрес флагманского врача:

«Нахожусь 4 часа в брюшной полости по поводу аппендэктомии. Отросток выделить не удаётся. Прошу помощи». По решению командующего флотом, атомная подводная лодка (АПЛ) вынуждена была нарушить свою скрытность, сорвать выполнение задачи боевой службы и двигаться в указанный район Средиземного моря для передачи больного на плавбазу подводных лодок.

— Так что делайте выводы, будущие корабельные доктора! — подводил он итог беседы.

Зная превосходно организацию хирургической помощи на корабельных силах флота, Олег Борисович не мог в деталях вникнуть в сложности и специфику организации обеспечения медицинским имуществом авианесущих кораблей ВМФ. Кроме значительной разницы в возрасте, жизненном опыте мы ещё очень отличались взглядами и образом жизни. Этот колоритный человек был жизнелюбом в понимании, которое утвердилось в то время в определённой части нашего общества: уважал нормы и правила Вакха и табакокурения. Я же в те годы всё больше уходил от этих правил и формировал в себе жизнелюба, живущего по правилам здорового образа жизни. Об этом я тогда начинал и на протяжении последующих 20 — 25 лет активно писал на страницах академической газеты «Военный врач» и Военно — медицинского журнала.

Данные обстоятельства очень смущали меня и я долго не решался обратиться к Олегу Борисовичу. Но сомнения быстро развеялись с первых минут нашей встречи. На мой взгляд, Олег Борисович преподнёс мне урок как важно уметь выделять главное, объединяющее интересом к делу, к новому, ко всему, что служит флоту и медицине.

Забегая вперёд, следует сказать, что на протяжении нашей совместной работы он не был просто «свадебным генералом», а являлся духовным наставником, прекрасно ориентировался и брал проблему в целом, сделал много ценных и дельных советов и рекомендаций. Особенно на заключительных этапах работы. Тем более, что цель и план диссертационного исследования были комплексными и предусматривали изучение и использование опыта медицинского обеспечения авианосцев иностранных флотов, изучение конструктивных особенностей и размещение личного состава на отечественных авианесущих кораблях, определение вероятных санитарных потерь и заболеваемости личного состава, разработку структуры и организации работы медицинской службы на кораблях такого класса. А затем, на последующих этапах исследования, уже ко всему этому «привязывались» т.е. разрабатывались и обосновывались медицинское оснащение и организация обеспечения медицинским имуществом и техникой кораблей данного класса и корабельной авиации.

Как бы там ни было, но жизнь на работе вроде налаживалась. Начался процесс освоения учебных дисциплин кафедры. С интересом, пользой и даже где-то с удовольствием посещал занятия, проводимые лучшими тогда преподавателями кафедры И. Н. Ждановичем, У. А. Тарханкутом и конечно же начальником кафедры. Активно привлекался к изготовлению силами постоянного состава кафедры наглядных пособий, учебных стендов в классах. Изучал рекомендованную мне литературу по специальности.

Очень беспокоила в этот период и одна из основных, постоянно волнующая тема — жилищная проблема. Моя семья из пяти человек, в т.ч. грудной ребёнок, жила на квартире у родителей жены. В трёхкомнатной квартире «хрущёвке» жило 11 человек, представители четырёх поколений. Старшего нашего ребёнка, сына, пора было устраивать в садик, а прописки не было. Чтобы ускорить как-то переезд в общежитие гарнизона г. Ленинграда, где нам давали комнату от академии, пришлось даже помогать делать ремонт нашему предшественнику по этому жилью.

И вот ближе к новому 1975 году мы перебрались в эту комнату на Литейном проспекте. Тогда это казалось для нас прекрасным выходом. Начался процесс освоения и благоустройства одной комнаты площадью в 29 квадратных метров под «удобную и красивую» жизнь семьи из 5 человек (бабушка, мы с женой и двое детей). Комната, с помощью тросов и занавесок, была разделена на прихожую, совмещённую со столовой, комнату отдыха, детскую, где находилась и бабушка, и спальную для родителей, т.е. нас с женой. Живи и радуйся!

Хотя свободного времени было очень мало, в нашей семье планирование и использование его охватывало интересы всех членов семьи. Как правило, замысел, организация и приобретение билетов было за мной. Реализация наших замыслов и возможностей по использованию огромных культурных и спортивных ценностей Ленинграда, для отдыха, воспитания и развития всех и особенно детей во многом зависела от самоотверженности нашей бабушки (моей матери) Ольги Савельевны. Кроме того, она брала на себя значительную часть бытовой работы по кухне, на которой, кстати, готовило 18 семей, по дому, по уходу за детьми. Благодаря вышесказанному состоялся первый культпоход с сыном в цирк на Фонтанке, затем в театр кукол на ул. Некрасова. Это привело его в восторг и дало много пищи для воспоминаний, вопросов и разговоров.

Взрослые с удовольствием посещали «наш домашний» Дом офицеров, его библиотеку, кинотеатр и концертный зал. Благо рядом, пять минут ходьбы. Вызвал восхищение, к счастью сохранившееся до сего дня, концерт, тогда ещё молодого, начинающего певца Сергея Захарова. Прекрасные вокальные данные, голос, внешность и репертуар. Наверное, большего ему удалось бы достичь, если бы не досадная, спровоцированная драка и судимость в связи с этим. Кинофильм Н. Михалкова «Свой среди чужих и чужой среди своих» очень понравился. В ситуации, в которой я оказался на кафедре, он был очень своевременным для меня, вызвал много размышлений и утвердил в решимости продолжать дело, за которое я взялся. Многие аналогии по этому фильму, к сожалению, подтвердились в ближайший год и последующие годы в моей жизнедеятельности на этой кафедре.

Удавалось также, ещё более избирательно, посещать спортивные зрелища. В те годы процветал киевский футбольный клуб «Динамо»! За него к тому году, я болел уже 15 лет! Ежегодный приезд этой команды был праздником для её болельщиков, которых в Питере было не мало. Тогда ходили на Владимира Мунтяна, Олега Блохина, Леонида Буряка и других звёзд клуба. Обстановка на стадионе им. С. М. Кирова была тогда приятной: соблюдался приличный порядок, на трибунах не курили, не было пьяных — и главное: собирались для того, чтобы смотреть действо — футбол, а не хулиганить.

В те годы началось восхождение нашего любимого советского гроссмейстера Анатолия Карпова. Он был тогда тесно связан с Ленинградом. Мне удалось посмотреть его матч с Б. Спасским, и побывать на творческой встрече с ним в Доме офицеров. Его облик, мировоззрение, интеллектуальная шахматная игра и поведение, система и шкала ценностей были мне очень созвучны и близки. Такое уважение, интерес и «боление» за него прошли через все годы, что он активно выступал, через испытания в «нашей совместной» борьбе с В. Корчным, Г. Каспаровым, стремление сыграть с Б. Фишером.

В этот период большая нервотрёпка и занятость на кафедре (шестидневка, работа ежедневно до 19.00 и позже и др.), работа в помещении, гиподинамия, предшествующий адъюнктуре опыт и образ жизни, заставили меня восстановить ежедневную утреннюю зарядку, физпаузы и гимнастику в обеденный перерыв и вечером перед ужином. Каждое воскресенье, насколько позволяла погода, мы старались, с грудным ребёнком на руках, выехать подвигаться на природе, на свежем воздухе, с Финляндского вокзала в район Токсово — Кавголово или на Карельский перешеек в сторону Сестрорецк — Зеленогорск. Думаю, что такой «профилактический физкультурно — оздоровительный комплекс» явился одним из факторов, который помог выдержать, выпавшие на меня испытания.

Наконец подошли предновогодние хлопоты: многочасовые очереди, и даже ночью, за ёлочкой домой и на кафедру, сувениры и поздравления, новогоднее представление сыну в Доме офицеров.

Несмотря ни на что, с надеждами на лучшее мы встретили и вступили в новый 1975 год!

Итак, тема диссертационного исследования утверждена. Выясняется, что предстоит изучение по открытым и закрытым источникам опыта медицинского обеспечения личного состава в боевых и повседневных условиях корабельных сил США, Великобритании, Японии и других стран. Для этих целей требовалось хорошее знание английского языка. А практики, как у каждого из нас, увы не было. И вот, чтобы в сжатое время «более — менее» восстановить английский, решено пойти на платные курсы в Дом офицеров. Жизнь показала, что это было правильное решение и оно позволило с меньшими затратами времени и средств изучить ряд первоисточников в центральной публичной библиотеке, центральной военно-морской библиотеке, в Военно-морской академии, в Военно-медицинском музее и в ряде научно-исследовательских учреждений Ленинграда. Интересно отметить, что зарплата адъюнкта тех лет, имеющего не работающую жену и двух детей, и цены на такие услуги позволяли, не только обучаться на платных курсах, но и подписаться на газеты «Москов нювз» и «Морнинг стар» на английском языке. Занятия проходили очень интенсивно с использованием суггестивной технологии.

К 30 годовщине Победы в Великой Отечественной войне издавалось много юбилейных сборников, трудов в различных областях знаний и науки. В академическом сборнике была размещена наша с И. П. Ковалёвым статья на тему «Медицинское снабжение войск блокадного Ленинграда». Это была моя проба пера на этой кафедре.

Уже в феврале 75 года я был включён в сетку расписания занятий с курсантами морского факультета. И вскоре столкнулся с «системой» «контроля» проведения занятий Рябоконем. После одного из занятий, на котором с проверкой никто не присутствовал, вызывает он меня к себе в кабинет. Иду, не зная, зачем вызван. Не получив приглашения сесть, слышу:

— Да, не далеко вы ушли от своих обучаемых. Обращаю ваше внимание на методику проведения занятий!

На мои уточняющие вопросы ответа не последовало. Позже я узнал, что он во время занятия стоял под дверью и подслушивал как преподаватель ведёт урок. Из его критики на кафедральном заседании в мой адрес я понял, что он услышал мои рассуждения о сравнительно меньшем объёме использования знаний, получаемых на нашей кафедре, выпускником на подводной лодке, чем на надводном корабле. Может плохая слышимость через закрытую дверь или замочную скважину исказила смысл, или он был искажён сознательно? Согласитесь, это резко меняет дело. Тогда у меня ещё были сомнения.

Однако время адъюнктуры идёт и нельзя забывать, что срок, по истечении которого ты должен положить на стол диссертацию, неумолимо приближается. Это обстоятельство тяжким грузом постоянно давит тебе на плечи. Выясняется, что работать над диссертацией можно только в вечернее время. После плановых занятий с курсантами и массы мероприятий: занятия по специальности, кафедральные совещания, лекции и семинары по марксистско-ленинской подготовке, партийные собрания, общественные нагрузки и дополнительные задания руководства кафедры. Но работать надо с закрытой литературой, а библиотека работает до 16.30. Удалось взять разрешение у заместителя начальника академии по учебной и научной работе на то, чтобы завести отдельный рабочий чемодан с грифованной литературой и сдавать его в 23.00—24.00 дежурному по учебно-лабораторному корпусу (УЛК) на хранение. Все условия для работы! Твори! Выдумывай! Пробуй!

И всё же следует объективно отдать должное Рябоконю в следующем: он сам относился серьёзно, много работал, в т.ч. в учебно-методической сфере, и строго требовал такого же отношения к делу от подчинённых. Такая требовательность, усиленная постоянным прессингом и необъективностью, была серьёзной и суровой школой для меня, как для начинающего преподавателя так и на всю оставшуюся жизнь.

В отличие от классического варианта проведения диссертационного исследования, когда раздел по обзору литературы, истории и состоянию изучаемого вопроса (проблемы) пишется ближе к концу исследования, под материал главных разделов, мне начальником кафедры была поставлена задача — написать его к концу первого года адъюнктуры. Получив такое указание, стараюсь выполнить его в срок.

История вопроса, опыт иностранных флотов важен, но необходимо изучить опыт родных отечественных авианесущих кораблей. Связь с кафедрой ОТМС флота, позволила узнать, что в Севастополе базируются наши противолодочные корабли (ПКР) вертолётоносцы «Москва» и «Ленинград». Один из них планирует летом выход в Средиземное море на боевую службу. С большим трудом, вопреки возражениям Рябоконя, мне удалось доказать и вырваться в командировку на этот корабль. Но проволочки и задержки сделали своё дело. За несколько часов, до того как я примчался в Севастополь, ПКР «Ленинград» ушёл на боевую службу в Средиземное море. Догнать его уже было выше моих сил. Но нет худа без добра! Конечно, самое ценное это работа непосредственно на корабле в море. К счастью это удастся наверстать спустя год на тяжёлом авианесущем крейсере (ТАКР) «Киев». Пока же представилась прекрасная возможность в управлении медицинской службы Краснознамённого Черноморского флота засесть за отчётную документацию по обоим ПКР за весь период их эксплуатации в составе ВМФ СССР. Информация по заболеваемости и медицинскому обеспечению личного состава в пункте базирования и на боевой службе, по обеспечению медицинской техникой и имуществом этих кораблей за несколько лет, позволили получить взвешенные и достаточно объективные базовые данные по проводимому исследованию.

Описываемые события происходят летом в июне месяце на родном Чёрном море, не так уж далеко от родной Одессы. Погода выпала прекрасная! И хотя приходилось плотно сидеть в Медотделе флота, всё же удавалось в обеденный перерыв спускаться на городской пляж и окунаться в самое синее в мире Чёрное море моё. А воскресный выезд на пляж Учкуевка под Севастополем, с семьёй Володи Евстратова, моего товарища по академии, жившего и работавшего в центре по подготовке космонавтов в Севастополе, привёл к тому, что я «сгорел» под лучами палящего южного солнца.

Удалось посетить и соседа по «красной казарме» в академии за время учёбы — Анатолия Синявского. Он служил начальником медицинской службы авиационного полка в Каче (под Севастополем). За дружеским застольем у него, кроме приятных и забавных воспоминаний о золотой поре учёбы в Питере, состоялось для меня и знакомство с не совсем приятным. Лучше бы такое знакомство проводить на теоретическом уровне. Но, как говорится, что было — то было. Принёс я в дом хозяев ёмкость с каким-то бальзамом и конфеты. Бальзам всем понравился. Но мне наверное — особенно. И за вечер я многократно к нему приложился, несмотря на предупреждения более опытных в этом людей, что это чревато последствиями. Я же считал, что меня такой напиток не возьмёт. И действительно всё было хорошо. Но когда гости разошлись, к сожалению и к стыду моему, интоксикация названым напитком привела к неестественному очищению организма, говоря медицинским языком «per os». Век живи — век учись. Одним словом командировка была очень разноплановая и полезная во многих отношениях.

Мало по — малу, по мере работы с литературой, с материалом Медотдела Черноморского флота накапливалась информация для составления первой главы диссертации и для печатания статей, что также необходимо и жизненно важно для адъюнкта. После нескольких попыток представить статьи от кафедры МОТ стало ясно, что это …не реально. Разными способами они блокировались или затягивались на неопределённое время. После обсуждения ситуации с О. Б. Порембским было решено статьи отправлять в печать от других кафедр, в соавторстве с их представителями. Таким образом, удалось в этот период напечатать три статьи. Две — в Военно-медицинском журнале — центральном военном общемедицинском журнале при Главном военно-медицинском управлении в Москве. Одна из статей — по заболеваемости личного состава авианесущих кораблей отечественного и иностранных флотов, совместно с Геннадием Николаевичем Новожиловым (начальник кафедры военно-морской и радиационной гигиены). Вторая — по организации обеспечения медицинской техникой и имуществом авианесущих кораблей иностранных флотов, совместно с Григорием Платоновичем Донченко (начальник кафедры ОТМС флота). Третья статья — по методике использования дезинфекцирующей аппаратуры на кораблях ВМФ, в т.ч. на авианесущих, — была напечатана в закрытом сборнике молодых учённых одного из институтов ВМФ, совместно с Костей Раевским (параллельно учились в адъюнктуре).

Этот период в работе адъюнкта можно назвать периодом накопления фактов (материала) когда он всё жадно «гребёт под себя». Но, как говорил И.П.Павлов: — важно не утонуть в этом море фактов. Раньше или позже, но наступает момент, когда эти факты надо «разгребать» т.е. анализировать, систематизировать, расставлять и использовать.

К назначенному сроку Рябоконем мною была представлена первая обзорная глава будущей диссертации и список опубликованных мною статей, в которых были освещены рассматриваемые вопросы. Пусть с замечаниями и оговорками, но эта глава была принята и одобрена на кафедральном заседании.

В ходе исследовательской работы налаживалась связь с начальником медицинской службы авиации ВМФ Д. Т. Лукащуком. Изучение его диссертации, высланной в академию по нашему запросу, и диссертаций И. С. Гурина позволило скорректировать направления научного поиска и правильно использовать уже имеющийся материал. Огромная польза была от работы с материалом А. Т. Казакова одного из кораблестроительных учреждений ВМФ. Этот материал позволил взять за модель исследования и подготовиться к командировке на, уже упоминавшийся, перспективный отечественный авианесущий корабль, ТАКР «Киев».

Пора, наверное, упомянуть и о другой стороне подготовки адъюнкта — о методической подготовке его, как будущего преподавателя. Наряду с проведением разных видов этой подготовки поручалась и разработка учебно-методических материалов. Для начала была составлена мною методическая разработка к практическим занятиям с учебной группой хирургов VI факультета и даже первая лекция для слушателей факультета руководящего медицинского состава по организации обеспечения медицинским имуществом вооруженных сил блока НАТО и Франции. Чтобы написать лекцию на эту тему, на этом уровне, пришлось изучить достаточно много специальной доступной открытой и закрытой отечественной и иностранной литературы.

Жизнь многообразна в своих проявлениях. Многое в ней причудливо переплетается. Среди медиков есть мнение, что в организме человека ничего нет лишнего, из того, что создано природой. Даже такой атавизм как червеобразный отросток во чреве человека, о котором уже шла речь несколько ранее по другому поводу.

Но, тем не менее, по разным причинам этот отросток, у кого-то из нас вдруг воспаляется. По собственным наблюдениям могу предположить, что одна из способствующих причин или обстоятельств, способствующих этому, является гиподинамия или малоподвижный образ жизни.

Вот как это произошло у меня. Несколько недель удалось (с другой стороны пришлось) плотненько посидеть за рабочим столом. Каждый день до 23.00 работа на кафедре и только по субботам в 22.30 — бегом через Литейный мост, в баню на улице Чайковского. И вот как-то под утро я почувствовал сильную боль в правом боку снизу. Даже проснулся от боли. Всё же сделал физзарядку, позавтракал и поехал в местную командировку на улицу Рузовскую в одно из научных учреждений ВМФ.

Среди людей непосвящённых считается, что местные командировки, библиотечные дни являются просто прикрытием или «легендой» для всяких личных и семейных дел. Наверное, бывает и так. Но по моему личному опыту такие дни — одни из самых напряжённых трудовых дней. Особенно если приехал работать в закрытое учреждение на ограниченное время. Требуется в сжатое время завести рабочую тетрадь, выбрать, проработать и сделать выписки из многих литературных и других источников и, наконец, оформить отправление материала в своё учреждение.

Такой день выдался и на сей раз. Пришлось, несмотря на боли, терпеть, изворачиваться, в прямом и переносном смысле, но дело довести до намеченной кондиции. Во второй половине дня удалось показаться в хирургическую клинику. Диагноз развеял мои сомнения — аппендицит! Пообедал дома. Пришёл на кафедру, доложил Рябоконю, хотя сделать это в такой ситуации нужно было по телефону. От Финляндского вокзала своим ходом на метро до приёмного покоя №2, у Витебского вокзала. Оформили документы, жду более часа — нет санитарного транспорта, чтоб отвести меня в дежурную хирургическую клинику у Финляндского вокзала. На свой страх и риск, своим ходом на метро еду в приёмный покой №1 у Финляндского вокзала. Там опять длинные, тягучие заморочки. Надоело терпеть боль, начинаю возмущаться. Наконец своим ходом, около 20.00, подымаюсь на 2-й этаж (!) на кафедру факультетской хирургии.

Премедикация в палате. Довольно быстро взяли в операционную. Операционный стол. Началась операция. Местная анестезия. Разрезы. Фиксация краёв разреза. И тут началось. Длительные попытки оперирующего найти и выделить отросток безрезультатны. Мало того, настойчивые подёргивания за брыжейку вызвали рефлекторную рвоту. Хорошо удалось фонтан направить в стену. Потом друзья-хирурги говорили, что надо было не в стену, а «в рожу» оперирующего, чтобы следующий раз думал, что делает. Тогда же я впервые подумал, что зря не подстраховался. Ведь в этой клинике работали хорошо знакомые и значительно опытнее, чем оперировавшие меня люди: преподаватель кафедры — мой бывший сосед по красной казарме и ординатор клиники — сосед по общежитию на Литейном. Но я настолько был уверен в простоте операции, что считал не нужным кого-то дополнительно беспокоить. В результате операцию мне проводил слушатель VI факультета, который приехал учиться откуда-то из Сибири, с ассистентом — курсантом 5 курса II факультета. Могло обойтись всё нормально, а могло быть и хуже, чем было. А пока, спасибо не стал «стервенеть» оперирующий, как говорят хирурги, остановился и пригласил дежурного врача. Приглашённый — профессор А. Курыгин, повёл с пациентом, т.е. со мной успокоительные разговоры и предложил вести далее операцию под общей анестезией, как говорят в народе «под наркозом». Зная, что в такой операции наркоз ещё более рискованный чем сама операция, я попросил провести проводниковую анестезию по Школьникову или что-либо подобное. Не знаю, по какому способу провели анестезию, но обошлись без общего наркоза и общими усилиями удалось найти и удалить злосчастный отросток.

Ну, теперь не страшно отправляться даже в Космос!

Уже в 6.30 следующего дня я делал физзарядку в палате клиники и даже отжимался на спинках кроватей, не напрягая мышц живота. Хотя заживление было вторичным, но уже через пару месяцев только шрам напоминал об этой истории.

Время летит. Детки растут. Летом мы отправили Андрея с академическим детским садиком на детскую дачу в посёлок Александровка под Сестрорецком. Всё вроде не плохо, но ребёнок очень скучает. Я его прекрасно понимал, так как помнил тоску в летнем пионерском лагере под Одессой, куда меня когда–то отдавала моя мама. Здесь также была плохая организация отдыха и занятости детей. На море только выводили, не давая купаться. А он с нами привык много купаться и плавать. Благо по воскресеньям, когда мы, родители, забирали его с собой на море, он купался в волю.

В это лето одна из моих двоюродных сестёр привезла с мужем свою старшую дочь поступать учиться в Педиатрический институт. Случай этот примечателен тем, что в нём до анекдота доходит смещение акцентов и замещение понятий как должно готовиться и поступать в институт. Приезду сестры предшествовала переписка с ней, мои хождения в приёмную комиссию института, высылка абитуриентке условий приёма, советы как лучше подготовиться. Когда гости приехали, как и договаривались, абитуриентка была показана преподавателю кафедры химии нашей академии, с просьбой оценить её подготовленность. Мнение преподавателя было для нас неприятным: девочка очень слабо подготовлена. Была мысль о том, что может быть были предъявлены завышенные требования. После личной беседы с ней по самым общим вопросам по химии эти сомнения отпали. Да, с такой подготовкой, трудно рассчитывать на успех задуманного. Тем более, что времени до экзаменов оставалось крайне мало, а репетиторство тогда не было принято.

Пока девочка готовилась, с остальными членами семьи гостей было совершено несколько пеших экскурсий по нашему городу — музею. Очень приятное это занятие и повод для нас самих полюбоваться одним из красивейших городов мира — Ленинградом. Я всегда с удовольствием выступаю в качестве гида, когда к нам приезжают гости.

Родители, узнав мнение о подготовке и перспективах дочери, предложили выйти из положения с помощью денег. Когда выяснилось, что я в таких вариантах не компетентен, на меня была страшная обида на много-много лет. К сожалению, попытка вышла не удачной. Гости уехали на Украину.

А мы «благоустраивали» свой быт. Чтобы обзавестись лучшим в то время в СССР союзе холодильником «ЗИЛ», по вечерам, несколько раз в неделю, ходили отмечаться в очереди при магазине «Электротовары» на Литейном.

У Андрея осенью начались неприятности с аденоидами. Консультации, консервативная терапия. Пять дней в неделю отвожу его в детский сад, а затем на работу, где опозданий не допускается.

Были популярными в те времена, так называемые, творческие встречи с работниками искусства. Тогда мы ходили на них с интересом и удовольствием. Однако, по разным причинам, не всегда тот образ, представление, которое складывалось у тебя как теле- или кинозрителя об артисте, совпадало с тем, что перед тобой открывалось на таких встречах. При чём и в одну (положительную) и в другую (отрицательную) стороны. Например, до чего здорово воспринимался образ пана-директора в кабачке «12 стульев» на телевидении. А вот творческая встреча со Спартаком Мишулиным, игравшим эту роль, увы, разочаровала. Невыгодно очень он смотрелся по сравнению с паном — директором. Очень понравились творческие встречи с Кириллом Лавровым и с Е. Леоновым. Несмотря на то, что последний весь вечер плакался, что его не признают и затирают. Такая ситуация в те годы мне была до боли знакома, но мне бы его проблемы — думал я.

В то же время, что такое раскрутить или затереть артиста мы наглядно увидели на примере сестры Софии Ротару. Аурика Ротару, изумительной красоты девушка, с прекрасным голосом и репертуаром. Пела с прекрасным ансамблем «Мрия». Но этого всего оказалось не достаточным, чтобы завоевать известность и стать популярной певицей. Она наверняка превзошла бы свою знаменитую сестру, любимую и по сей день на всём постсоветском пространстве.

Не было месяца, чтобы взрослые члены нашей семьи не сходили 2—3 раза в концертный зал, театр или кинотеатр. Благо, когда живёшь в центре города, любой из названных объектов культуры находится в пределах 5 — 25 минут ходьбы от дома.

Такой довольно активной культурной жизни способствовало и то, что наша покупательная способность была выше в сотни раз по сравнению с сегодняшним днём, несмотря на то, что оклады наши того времени выглядят смехотворно по сравнению с сегодняшними окладами. Кроме того, получки мы получали ежемесячно, что называется день в день с13 по 15 число. Отсюда уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать свой бюджет, в т. ч. культурную жизнь семьи.

Человек, не знающий армию и флот, представляет себе, что там совсем другие люди, оторванные и отрезанные от окружающего мира. Конечно, в условиях боевых или систематических действий вступают в силу правила и законы военного времени. Но в условиях мирного времени, несмотря на определённую специфику, каждый офицер, сержант, солдат тысячами нитей, и не только семейных, связан с окружающим миром, страной, обществом и гражданскими лицами. Забегая вперёд, следует сказать, что именно такие связи способствовали разложению, как и всего общества и государства, одного из институтов последнего — вооружённых сил, начиная с т.н. горбачёвской «перестройки» и тем более в ельцинский период безвременья и беспредела.

Среди разных категорий военнослужащих тоже есть разные люди: труженики и лентяи, умные и не совсем, культурные и не очень, любители спорта и любители спирта, любители пива и любители шахмат. Вот о последних хотелось бы немного рассказать.

Вооружённые силы, в т. ч. ВМедА и кафедру МОТ не обошла стороной шахматная лихорадка, творившаяся в 70-е — 80-е годы в Советском союзе. Причём увлечение было столь сильным, что, не смотря на характер труда преподавательского состава: умственное напряжение при проведении учебных занятий, научных исследований, да в помещении, при малой подвижности — после работы разгорались жаркие шахматные баталии, с бурными эмоциями игроков и комментариями, присутствующих болельщиков. Дело благое, чрезвычайно интересное и увлекательное. Грешен и я в этом увлечении. Были периоды в моей жизни, когда я очень увлекался и позволял себе вдоволь отвести душу за шахматной доской, изучал шахматную литературу. Постепенно накопилась библиотека порядка 30 книг. Причём это увлечение много лет успешно сочеталось с увлечением бегом на длинные дистанции и офицерским многоборьем.

Однако в этот период, как я уже говорил, времени и так оставалось в обрез для занятий диссертационными делами. Не просто было удержаться и не дать себя затянуть в эти многочасовые шахматные баталии. Но и заниматься серьёзными делами в описанной атмосфере было не возможно. И я, пользуясь тем, что Рябоконь был в отпуске, перебрался на несколько летних месяцев работать в другое помещение — музей кафедры.

Но только было настроился на рабочий лад, как был срочно отправлен по распоряжению начальника кафедры на 40 дней командиром роты абитуриентов на лагерный сбор в учебном центре академии в Красном селе, тогда пригороде Ленинграда. Досталась мне рота №13, последняя, в которой собирались последние из приезжающих абитуриентов — военнослужащих. Среди этой публики традиционно, а в том году особенно, большинство в этой роте составляли так называемые «туристы». Так их называли потому, что они ехали не поступать учиться, а использовали возможность попутешествовать, отдохнуть от службы в дороге и, если удастся на сборах в Красном селе и главное в Ленинграде. Однако у меня ещё довольно свежи были воспоминания о том, сколь много и напряжённо пришлось работать, в то время когда я сам сдавал вступительные экзамены в этом же учебном центре. И какое это было интересное, не смотря на трудности, время.

Поэтому, а также учитывая моё личное отношение ко всякого рода тунеядцам, лодырям и прожигателям жизни и указания командования лагерного сбора по жёсткой требовательности и отбору кандидатов в курсанты академии, «туристы» приезжали и уезжали «пачками». Подавались мною на отчисление фамилии любителей самоволок, спиртных напитков, «красивой жизни», разгильдяев по внутреннему содержанию и внешнему виду.

И всё же из тех, кто остался в 13-й роте, поступили в академию прекрасные ребята, труженики, достигшие многого в жизни. Например, заместитель начальника кафедры одной из хирургических клиник академии доктор медицинских наук Ханев, начальник одного из факультетов академии доктор медицинских наук Попович, начальник одного из военных госпиталей Украины Панченко Н. М. и другие. С некоторыми из них много лет поддерживалась связь и даже дружба, с взаимными визитами по месту жительства. А тогда за работу по отбору абитуриентов я был удостоен благодарности от командования ВМА.

В сентябре у меня выходил срок очередного воинского звания — капитан медицинской службы. Замечаний по службе не было, даже вот появилась выше упомянутая благодарность. В адъюнктуру я пришёл с майорской должности. То есть не было причин меня наказывать. Но Рябоконь тянул с представлением и провоцировал меня на резкие движения. Мало того, чтобы придать оправданность и весомость своим действиям, пытался даже привлечь меня к… партийной ответственности за якобы плохое хранение партбилета. Тогда у него ничего не получилось, и он временно отступил.

Несмотря на все эти козни, я старался наверстать упущенное для диссертационного исследования время. Но не тут-то было — на меня навесили ещё одну, пусть и общественную, должность, требующую также затрат времени, — редактор кафедральной газеты «Военный провизор». Мои доводы и объяснения, что я врач и мне не корректно быть редактором газеты «Военный провизор» — были проигнорированы. А в армии приказ начальника — закон для подчинённых. Пришлось сесть за анализ этой работы и «разложить всё по полочкам»: выяснить сколько номеров за год и к каким датам готовятся выпуски газеты, сколько заметок в каждом номере, на какие темы кто будет писать заметки — чтобы участвовали все сотрудники кафедры и охватывались все стороны жизни коллектива. С этой целью каждому автору предлагалось за 2 недели до назначенного срока тема и размер заметки. Художественное оформление проводилось также с таким расчётом, чтобы к определённому празднику или событию газета была вывешена в установленном месте на кафедре, была интересной и красивой. Как правило, это удавалось. На конкурсах газет подразделений академии мы занимали призовые места. Сотрудники кафедры её читали, рассматривали, высказывали свои предложения и мысли.

Все годы обучения на морском факультете академии мне, в своё время, довелось ежегодно участвовать в том или ином качестве на первомайском или ноябрьском военном параде или демонстрации трудящихся на Дворцовой площади Ленинграда. Много раз, когда проводились эти торжества было холодно, сыро и даже снежно. Но, несмотря на это, празднично! И вот теперь как адъюнкт академии, уже с сыном Андрюшкой, 4-х лет от роду, весёлым, общительным парнем, смотрящим на мир восторженными, распахнутыми настежь глазами мы участвуем в демонстрации, в честь Великой Октябрьской Социалистической революции, в составе колонны Военно-медицинской академии, входящей в общую колонну трудящихся Выборгского района Ленинграда. В течение нескольких часов идём от Гренадерского моста через Петроградскую сторону до Дворцовой площади. В местах остановок и на площади, в атмосфере всеобщей эйфории, приподнятого настроения и веселья поём, танцуем. Проходя мимо трибуны с руководством города и командованием Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы на Дворцовой, выкрикиваем здравицы в честь благородного труда военных медиков и нашей Alma mater. А затем пешком, а где-то Андрейка на шее у папы, домой на Литейный. Конечно, всё это было заранее отрежиссировано и подготовлено. И правильно — праздники тоже надо готовить. А вечером от Литейного моста на Кутузовской набережной (что ни слово то поэзия, история) пошли всей семьёй смотреть салют у Петропавловской крепости. Каждый залп дружно сопровождаем громкими криками и восторгами. А дочка Ирочка, всего 2 годика было ей, смотрит на нас и не поймёт, чего это мы так радуемся и шумим. Но видя, что все смеются, тоже робко улыбается. Это зрелище достойно венчает наш праздник. За весь праздничный день восторгов и впечатлений масса.

— «Делу время, делу время, а потехе Ч — а — а — с! — как пела одна из особо раскрученных наших певиц. Кстати, лично я всю свою жизнь ждал поумнеет ли она когда-нибудь и будет ли нести хорошее и доброе людям, своими песнями, видом и поведением, имея такой талантище. Но тогда, увы, так и не дождался.

Ну а в жизни наоборот: потехе час, а делу вр — е — е — е — мя!

Жизнь опять свела с рядом замечательных людей, увлечённых своим делом — делом служения военно-морской медицине.

Михаил Иванович Кондратьев — воспитанник военно-морской медицинской академии, истинный учённый военно-морской медицины. Он разработал уникальную методику изучения влияния подводных взрывов на организм личного состава кораблей ВМФ. Использование его данных, применительно к авианесущим кораблям, позволило определиться мне со средне-максимальными санитарными потерями от ведущих поражающих факторов ядерных взрывов на море. Определённые по его методике величина и структура механических повреждений личного состава кораблей такого класса и водоизмещения были наибольшими от ударной волны подводного ядерного взрыва. Михаил Иванович — человек чрезвычайно высокой культуры, интеллигентности и доброжелательности. У меня сложилось впечатление, что с первой нашей встречи между нами установилась взаимная комплиментарность. Совместная работа с ним меня очень многому научила и способствовала, не смотря на достаточно большую разницу в возрасте, возникновению дружеских отношений, которые мы поддерживали в течение многих последующих лет.

По ходу работы всё больше выясняется, что диссертационное исследование будет, как у нас говорят, прежде всего О –Т — М — С — ное, т.е. посвящённое вопросам организации медицинского обеспечения личного состава авианесущих кораблей в мирное и военное время. Кроме того я как врач мог быть соискателем учённой степени кандидата медицинских наук. Поэтому было принято решение сдавать кандидатский минимум по специальности «Организация медицинского обеспечения сил флота». Кандидатские минимумы по философии и иностранному языку у меня уже были сданы. Спасибо Г. П. Донченко за помощь в организации подготовки и приёма этого экзамена. На подготовку и сдачу экзамена ушло порядочно времени и сил.

В те времена было принято периодически на партийном собрании или на партийном бюро кафедры отчитываться коммунистам о своей работе, а адъюнктам — по выполнению плана адъюнктуры. Это была полезная система контроля. Несмотря на предвзятость ко мне, по указанным ранее причинам, считаю, что такие отчёты были полезны всем. Они позволяли систематизировать материал, осмотреться, оценить, что удалось сделать и что ещё предстоит сделать. Первый мой отчёт был по первой главе диссертации и прошёл без особенностей.

По непрерывно идущей методической работе в этот период хочется ещё раз отметить мудрость и порядочность У. А. Тарханкута, который был рецензентом очередной лекции подготовленной мною. Рецензент он был строгий, не всегда выносил лицеприятные суждения и выводы, но всегда по существу и справедливо.

Хочу возблагодарить судьбу за встречу на жизненном пути, науку и совместную работу с Виктором Ивановичем Юнкеровым. Более двух десятков лет мне посчастливилось встречаться и поддерживать не только деловые отношения с этим выдающимся человеком. Он пришёл в ВМедА из соседней Военно-артиллерийской академии на улице Комсомола. Профессиональный математик, кандидат военных наук он быстро врос в проблемы военной медицины и сделал очень много для поднятия военно-медицинской статистики и уровня математической обработки научных исследований в академии и в медицинской службе Вооружённых сил. Благодаря ему, удалось разобраться и использовать вероятностные методики, в т.ч. квантиль и повысить надёжность расчётов величины и структуры вероятных санитарных потерь и заболеваемости на авианесущих кораблях (АНК) как от различных видов оружия массового поражения так и от пожаров в мирное время.

Пожары, в связи с авиационным вооружением, были «ахиллесовой пятой» кораблей данного типа. Использование доступных источников литературных и других — позволило собрать и проанализировать, впервые в отечественной медицине, материал по этой тематике. Изучались данные по авианосцам США, Японии, Великобритании, Франции, Бразилии, Китая, СССР в период II Мировой войны и в послевоенный период.

Методику определения вероятных санитарных потерь от различных видов оружия на кораблях ВМФ различного типа, в плане выполнения совместной научно-исследовательской работы довелось разрабатывать совместно с А. С. Коноплёвым. Высокий профессионализм и культура работы были характерны для Александра Семёновича. К сожалению, постепенное отчуждение в последующие годы было вызвано всё большим расхождением в образе жизни каждого из нас. Условно говоря, образ жизни здоровый и не здоровый. Много лет я не жалел времени и сил на борьбу за здоровый образ жизни, против его антипода, который был очень распространён в советском обществе, а в постсоветский период, благодаря направленной «помощи Запада», достиг таких размеров и степени, что привёл к геноциду россиян. В те годы это не могло не сказаться и на наших взаимоотношениях. Однако, деловые отношения мы сохраняли на должном уровне все годы совместной работы.

По вопросам тылового обеспечения флота помогал разбираться известный балагур и любимец слушателей морского факультета многих лет выпусков — Борис Васильевич Терентьев. Он водил нас в шлюпочные походы по Неве и Ладоге и даже на о. Валаам. В работе с ним, казалось бы, скучные вопросы тылового обеспечения сил флота становились весёлыми, интересными, а местами даже смешными, при сохранении серьёзности подходов и решений обсуждаемых вопросов.

Кроме тесного общения и сотрудничества с сотрудниками второй родной (а может и первой, по крайней мере, в период работы над диссертацией) для меня кафедры-кафедры ОТМС флота, приходилось тесно сотрудничать и с кафедрой ОТМС (сухопутной и ВВС). В эти годы на ОТМС, идущие впереди на 1—2 года, адъюнкты Е. В. Красников и В. П. Пискунов, к счастью для меня, занимались вопросами лучевой болезни и санитарными потерями в общевойсковой авиации соответственно. Общение, совместная работа, обмен материалом и мнениями и поддержка друг друга позволили решить многие вопросы по данным направлениям применительно к медицинскому обеспечению АНК в военное время.

Смею надеяться, что контакты и сотрудничество в ходе наших диссертационных исследований и преподавательской деятельности были взаимно полезными для всех нас. Это было славное время нормальной ответственности и увлечённости своим делом ещё без финансовой стимуляции и беспредела.

Сложилась нехорошая привычка перед каждым праздником подбирать себе работу на дом или приходить и работать на кафедре в праздничные дни. Засасывает, однако. И, к сожалению, не без последствий.

От длительной кабинетной работы, т. н. сидячих марафонов, сквозняков у меня резко обострился радикулит, переходящий в люмбаго и ишиас. При встречах, знакомые сотрудники кафедры нервных болезней настойчиво рекомендовали лечь на стационарное лечение. Но где там! Не до этого. Надо было делать диссертацию, вести занятия, ежедневно водить сына в детский садик. Так и перенёс жестокий радикулит на ногах, с амбулаторным лечением, с электрогрелкой на рабочем месте и дома. В тот период доктор Шварц на одной из процедур в физиотерапевтическом отделении академической поликлиники, на одном из занятий, демонстрируя мою правую ногу слушателям, делал очень мрачный прогноз:

— Видите мышцы бедра атрофируются, объём их меньше чем на другой ноге. Этот процесс будет стремительно нарастать.

К счастью ни такой прогноз, ни последствия с той поры в виде хлопающей стопы, не помешали мне довести диссертационное исследование до победного конца; не помешали, спустя 8—15 лет, пробежать 10 раз Ленинградский марафон «Пушкин-Ленинград»; за 8 лет тренировок и выступлений за сборную академии в 47 лет выполнить норму мастера спорта СССР по офицерскому многоборью, а выступать в сборной до 50 лет; построить, на 95% своими силами, дачу; плавать в бассейне и бегать кроссы лыжные и легкоатлетические и по сей день. Перефразируя известную поговорку можно сказать, что к счастью ошибаются пророки и в своём Отечестве.

И всё же грозный прогноз и главное часто беспокоящий радикулит заставили меня искать и подбирать систему профилактических и лечебных мероприятий по закаливанию, подъёму и поддержанию тонуса и устойчивости организма. С годами эта система неоднократно менялась, совершенствовалась, вводились для разнообразия новые элементы. Но основа её сохранялась. Может быть, она представит интерес для заинтересованных читателей. Хотя каждый из нас должен стремиться подобрать свою индивидуальную систему как составной элемент здорового образа жизни.

Основные элементы моей системы изложены в Военно-медицинском журнале и в академической газете «Военный врач» в статьях с М. П. Захарченко и успешно апробированы мною в течение более 40 лет, следующие:

1. Ежедневно, 3 раза в сутки (обычно за 10—15 минут до приёма пищи) выполнять гимнастические упражнения, в том месте где позволяет обстановка и обстоятельства: в квартире, кабинете, классе, коридоре, на лестничной площадке, в парке, на спортивной площадке и т. п. В период с 1975 по 1987 год, когда офицерская столовая академии работала так, что там было приятно и выгодно обедать, практически каждый раз по дороге из кафедры в столовую на обед я заходил в академический парк и проводил хорошую гимнастику на спортивных снарядах. Человека 3—4 из начинающих преподавателей заводил я туда за компанию, но, к сожалению, духа у них хватало на два — три посещения.

При этом, подбираются специальные упражнения, направленные на формирование мышечного корсета. Включаются упражнения на перекладине, брусьях, между двумя столами или стульями для растяжения своим весом межпозвоночных пространств, а также элементы самомассажа области поясницы и шейного отдела.

2. Длинный бег (кросс, зимой лыжный) не менее 1 раза в неделю, в течение 40—60 минут. Подводить себя надо постепенно, начиная с 5—10 минутных пробежек, с добавлением через 1—2 недели, по самочувствию, по 2—3 минуты. Бег, если нет противопоказаний, прежде всего, со стороны сердечно-сосудистой системы, наиболее общедоступен и демократичен по стоимости экипировки и выбору времени проведения пробежек. Бег может проводиться во дворе, в микрорайоне, на стадионе, в парке, лесу, практически в любое время суток и в любую погоду. Со временем, если позволит общее состояние организма, дистанция пробега будет увеличиваться до 10 –15 и более километров. Увлечение бегом может привести к участию в массовых пробегах и в соревнованиях, как это произошло у меня. Мне остаётся пожелать удачи и удовольствия от бега, от умения управлять собой, от результатов и эстетических впечатлений.