Бесплатный фрагмент - Власть в гитлеровской Германии: структура и персоналии

ПРЕДИСЛОВИЕ

За прошедшие десятилетия после окончания Второй мировой войны продолжает оставаться актуальной проблема изучения государственного и общественно-политического строя гитлеровской Германии. Долгие годы советские люди в целом достаточно плохо себе представляли, что из себя представляла система власти в «Третьем рейхе», и кто возглавлял «проклятую орду», разгромленную в той самой кровопролитной, и в то же время самой героической войне в истории России. Идеологическая машина КПСС на протяжении десятилетий доказывала, что система власти и управления в Германии 1933–1945 гг. представляла собой диктатуру «наиболее реакционных и наиболее агрессивных кругов монополистической буржуазии», а Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) была лишь выразителем их интересов. В целом, существовавший в это время в Германии государственно-политический строй определялся как «фашистский режим» — открыто «террористическая диктатура, направленная на подавление всех демократических свобод и прогрессивных движений». Его основными чертами при этом назывались: насилие, культ вождя, тотальная власть государства, всеобщий контроль над личностью, милитаризация всех сфер жизни общества, агрессивная внешняя политика, воинствующий антикоммунизм, расизм, шовинизм. Таким же образом в массовое сознание внедрялась идеологема, что гитлеровское руководство, погнавшее миллионы немцев на фронты мировой бойни, представляло собой банду патологических убийц и грабителей, о которых и говорить особо нечего.

Во время войны для фронтовиков и тружеников тыла не было никакого дела до особенностей устройства нацистского партийного государства. Как говорил один из героев фильма «Белорусский вокзал», на фронте было всё ясно: «вот враг, рядом свои, и наше дело правое…". В то же время официальная советская пропаганда и во время войны, и на протяжении последующих двадцати лет продолжала изображать высокопоставленных деятелей нацистского режима, как и немецко-фашистских захватчиков в целом, в достаточно карикатурном виде. Подобный подход вызывал нарекания со стороны ветеранов и определенной части советской интеллигенции, поскольку тем самым умалялось значение победы и совершенного советским народом подвига, ибо, как писал известный советский поэт Константин Симонов, «чем враг сильней, тем больше наша слава». Ситуация изменилась после прихода в 1964 году к власти брежневского руководства, когда в арсенале идеологической машины КПСС тема победы советского народа в Великой Отечественной войне чем дальше, тем больше стала занимать очень важное место. В то же время, если в период хрущёвской «оттепели» начали выходить достаточно интересные научно-публицистические исследования по истории гитлеровской Германии, в том числе и переведённые работы зарубежных авторов, стали издаваться материалы Нюрнбергского и последующих процессов, то с середины 60-х годов происходит свёртывание изучения темы «Третьего рейха». В 1970–1980-е годы коммунистическое руководство проводило политику регулярного издания пустых и малосодержательных исследований, причём одних и тех же авторов. Основная проблематика данных «трудов» вертелась вокруг двух основных тем: преступления гитлеровского режима и ничтожество «дегенератов» высшего партийно-государственного руководства нацистской Германии.

В это же самое время со второй половины 60-х годов на телевидении стали выходить достаточно интересные кинофильмы о Великой Отечественной войне, лишённые тогдашних пороков официальной советской историографии и заставлявшие задуматься над тем, что из себя представлял Третий рейх. Особое место в ряду этих кинолент занял вышедший в 1973 году на телеэкраны фильм «Семнадцать мгновений весны», в котором на проблему гитлеровской системы власти и персоналия нацистских бонз было обращено самое пристальное внимание. Снятый по одноименной повести известного советского писателя Юлиана Семёнова фильм, являл собой попытку серьёзно разобраться с нацистским режимом и его вождями и дал в целом отличную от привычной картину гитлеровской Германии. Несмотря на огромное количество фактических ошибок и всякую рода неправды, эта кинокартина пробудила немалый интерес в советском обществе к «Третьему рейху». В то же время существенных перемен в подходах к освещению этого вопроса в официальной советской историографии не происходило. До падения диктатуры КПСС научное изучение вопроса о структуре нацистского режима и его вождях представляло собой в целом удручающее зрелище. В отличие от стран Запада, где перманентно издавались сотни и тысячи исследований по истории нацистской Германии, в СССР появление таких работ носило эпизодический характер. Подавляющее большинство из них отличалась не научной, а пропагандистской направленностью, призванной подчеркнуть всё ничтожество побеждённого врага. Подобный подход, обозначившийся ещё во время Великой Отечественной войны и бывший вполне оправданным обстановкой военного времени, по прошествии десятилетий стал представлять собой явный анахронизм. В послевоенный период в СССР изучение истории нацистской Германии советскими властями не поощрялось. Отчасти это можно объяснить возникавшими опасениями, что у людей могут возникнуть ассоциации и параллели между партийным государством в гитлеровской Германии и в СССР. Данная политика в определённой степени объясняется тем, что в обстановке «Холодной войны» во враждебных странах Запада стала активно пропагандироваться идея о сходстве режимов в СССР и Третьем рейхе для дискредитации существовавшего в Советском союзе строя. Эту идею разделяла и определённая часть т. н. «диссидентов» внутри страны.

С крахом диктатуры КПСС в 1991 году, снятием всяких запретов и табу на публикации, посвящённые рассматриваемой проблематики, на русском языке стали выходить исследования по истории Третьего рейха, публиковаться всевозможные источники, главным образом воспоминания германских политических, государственных и военных деятелей. Появились и издания энциклопедического характера, среди которых наиболее информативными являлись справочники и энциклопедии К. А. Залесского. Однако, построенные по алфавитному принципу, издания подобного рода не давали достаточно чёткого представления о структуре власти в Третьем рейхе; данная проблема попросту «тонула» в изобилии содержавшемся в них информационном материале. В биографических справочниках крупные исторические персонажи перемежались с множеством второстепенных, а в энциклопедиях их жизнеописания чередовались с массой прочей разнообразной информации в целом по истории гитлеровской Германии. В обоих случаях читателю довольно затруднительно было разобраться с тем, что представляла собой гитлеровская система власти, и кто был кем в Третьем рейхе.

В настоящей книге предпринята попытка представить историю возникновения и развития системы власти в гитлеровской Германии, её характерные черты и особенности, структуру партийно-государственной вертикали власти нацистской Германии и фигуры, возглавлявшие наиболее важные её составляющие. Таким образом реализован принципиально отличный от других подобных изданий подход: даётся пирамидальная структура власти, а исторические персонажи располагаются на различных гранях этой пирамиды. Следует также отметить, что в настоящей книге данные приводятся только на руководителей, находившихся на высших партийных и государственных постах в нацистской Германии в 1933–1945 гг. В него не вошли те, которые таковыми не являлись, как, например, промышленники и полководцы, деятели искусства, науки и культуры. Кроме того, указываются наиболее важные сведения о занимаемых данными деятелями постах в соответствующих областях государственного и партийного управления, поэтому опущена их биография до прихода НСДАП к власти, если только на занимаемые ими должности они не были назначены до 1933 года. Как представляющая особый интерес приводится информация относительно уровня образования, об имевшихся чинах и званиях, а также об их судьбе после краха Третьего рейха. Опущена информация и об их пребывании в статусе депутатов Рейхстага, поскольку во времена гитлеровской диктатуры Рейхстаг как парламент превратился в фикцию, а также — сведения о классных чинах и рангах этих лиц, за исключением государственных секретарей, поскольку пост статс-секретаря, как правило, занимали вторые фигуры министерств и ведомств, по сути, являясь заместителями их руководителей.

Кроме высших партийных и государственных деятелей, а также их заместителей в книге немалое место посвящено управленцам на местах: гауляйтерам, имперским наместникам (рейхсштатгальтерам) и проч., а также руководителям ведущих нацистских общественных организаций, занимавших важное место в гитлеровской Германии.

Отдельным блоком дана система управления СС, которые, возникнув как партийная структура, со временем превратились в мощную государственную и военную организацию, ставшую своего рода «государством в государстве». В виду особой важности занимаемого положения и совершенных деяний указаны все высшие руководители СС и полиции, начальники подразделений РСХА и ВФХА, а также шефы медицины СС.

Поскольку Военное министерство, а впоследствии Верховное командование вермахта являлось важнейшей частью государственной машины власти, в справочнике отдельное место посвящено высшему военному руководству Рейха, которое, правда, представлено только чиновниками военного ведомства и начальством родов войск.

Книга может представлять интерес как для историков, занимающихся Второй мировой войной, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей гитлеровской Германии.

ТРЕТИЙ РЕЙХ: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ

Захват власти НСДАП и формирование нацистского партийного государства

После назначения 30 января 1933 года Адольфа Гитлера рейхсканцлером началась новая эпоха в истории Германии. Она была ознаменована формированием жёстко централизованного националистического партийного государства, установлением тоталитарной диктатуры, перевооружением Германии и созданием мощной военной машины, захватом пол-Европы и полным крахом во Второй мировой войне.

Формирование национал-социалистического режима сопровождалось планомерным и неуклонным процессом утверждения НСДАП во всех сферах жизни немецкого общества. Проводя под лозунгом «национальной революции» политику полного захвата власти и создания национального государства, А. Гитлер и руководство нацистской партии стремились к слиянию НСДАП с государственной машиной страны. Тем не менее, процесс создания партийного государства в Германии растянулся на многие годы, хотя в основных своих чертах завершился к началу Второй мировой войны.

В отличие от Советского Союза, в котором строительство нового государства пришлось осуществлять с нуля, в Германии данный процесс проходил достаточно быстро и без особых проблем. Дело в том, что сама НСДАП к 1933 году уже представляла собой «государство в государстве» со своими министерствами и ведомствами («управлениями НСДАП»), армией (СА), охраной (СС), службой безопасности (СД) и т. д. СА и СС, а также прообразы некоторых партийных управлений появились в начале 20-х годов, но после провала попытки государственного переворота 1923 года, известной как «Пивной путч», и последовавшего вслед за этим развала НСДАП, их пришлось создавать практически заново с учетом изменения стратегии и тактики прихода к власти — переориентации с захвата власти посредством переворота на приход к ней парламентским путем. Отказ НСДАП от идеи захвата власти насильственным путем был продиктован целым рядом причин, одной из которых являлось то, что лидер нацистской партии А. Гитлер вплоть до апреля 1932 года не располагал германским гражданством и в любой момент властями Веймарской Германии мог быть выслан из страны.

После выхода в 1925 году А. Гитлера из ландсбергской тюрьмы, где он отбывал срок за «Пивной путч», и восстановления НСДАП были возрождены партийные структуры управления и созданы новые. В последующие годы они неуклонно росли и укреплялись, появлялись новые подразделения как в Имперском руководстве НСДАП («Рейхсляйтунге»), так и на местах, ширилась сфера их деятельности. Так что к 1933 году главные управления нацистской партии в плане организации, а также в профессиональном и кадровом отношении, уже представляли собой структуры, вполне готовые к выполнению задач государственного управления. После назначения А. Гитлера рейхсканцлером их руководители со своими аппаратами возглавили соответствующие министерства и ведомства.

Процесс слияния партии и государства носил двоякий характер: с одной стороны партийные функционеры энергично и последовательно проникали в госаппарат, захватывали государственные должности, с другой — госчиновники активно стремились в ряды нацистской партии, предвкушая иметь от членства в ней соответствующие властные, политические и материальные дивиденды. Но главным при этом было утверждение диктатуры партии, обретение ею всей полноты власти, придание господству НСДАП всеобъемлющего характера.

Описанию и изучению утверждения гитлеровской партии у власти посвящены сотни и тысячи публикаций, в которых достаточно подробно рассматриваются все грани складывания нацистского государства. Тем не менее, необходимо остановиться на наиболее важных и принципиальных моментах данного процесса.

Вопреки господствующей точке зрения, А. Гитлер реально пришел к власти не 30 января 1933 года, когда указом рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга унд Бенекендорфа он был назначен главой правительства, а 2 августа 1934 года. Когда стало известно, что Гинденбург находится при смерти, Имперский кабинет издал «Закон о главе государства Германской империи» («Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches»), в соответствии с которым после смерти П. фон Гинденбурга посты рейхсканцлера и рейхспрезидента объединялись и А. Гитлер, таким образом, становился главой государства. В довершение к этому объединение постов была подтверждено итогами состоявшегося 19 августа 1934 года референдума. НСДАП к тому времени уже была правящей и единственной партией в Германии, а А. Гитлеру не хватало только президентских полномочий и полномочий верховного главнокомандующего. И хотя полученные нацистами при формировании 30 января 1933 года правительства А. Гитлера три министерских портфеля не соответствовали их представительству в Рейхстаге («Reichstag»), они расценили произошедшее как приход к власти, ибо им удалось овладеть ключевым постом в Кабинете министров — должностью руководителя правительства. Данное правительство было не президентским, как ряд предшествующих кабинетов, директивно назначенных рейхспрезидентом в обход Рейхстага, а опирающимся на парламентское большинство. Однако абсолютного контроля над Рейхстагом у нацистов тогда не было.

Для установления своей диктатуры они приступили к ликвидации многопартийной системы. Для этого первым делом было использовано, изданное на следующий день после пожара Рейхстага (27 февраля 1933 года) «Предписание рейхспрезидента Германии для защиты народа и государства» («Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat»; 28 февраля 1933 года). Этот закон предоставлял имперскому правительству право ограничивать свободу личности и свободу мнений, в том числе свободу печати, свободу собраний и союзов, нарушать тайну переписки, телеграфной и телефонной связи, производить обыски и конфисковывать имущество. Данное «Предписание» предоставило правительство право использовать свою власть в землях и вводило смертную казнь за ряд преступлений, в том числе за «серьёзные нарушения спокойствия» со стороны вооружённых лиц. Этот закон был широко использован при выборах в Рейхстаг 5 марта 1933 года, на которых НСДАП получила 288 депутатских мест и образовала самую крупную фракцию. Вследствие запрета 28 февраля 1933 года Коммунистической партии Германии, запрета в июне 1933 года Социал-демократической партии, роспуска тогда же Немецкой национальной народной партии А. Гугенберга, Баварской народной партии, Немецкой государственной партии и Партии Центра НСДАП стала располагать подавляющим большинством мест в Рейхстаге.

Окончательной ликвидации многопартийности в Германии и установления диктатуры НСДАП должен был служить подписанный А. Гитлером, В. Фриком и Ф. Гюртнером 14 июля 1933 года «Закон против образования новых партий» («Gesetz gegen die Neubildung von Parteien»). В нём провозглашалось: «В Германии существует лишь одна единственная политическая партия — Национал-социалистская рабочая партия»; «всякий, кто предпримет шаги к сохранению организационной структуры какой-либо другой политической партии или к созданию новой политической партии, будет подвергнут наказанию <…>».

В развитие этого документа 1 декабря 1933 года был принят «Закон об обеспечении единства партии и государства» («Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat»). В пункте 1 этого закона заявлялось, что «после победы национал-социалистической революции НСДАП является носительницей германской государственной идеи и неразрывно связана с государством. Она является органом общественного права». В пункте 2 закона говорилось о том, что «для обеспечения самого тесного сотрудничества партийных служб и служб СА с общественными учреждениями заместитель фюрера и начальник Штаба СА становятся членами Имперского правительства». После «Ночи длинных ножей» и расстрела начальника Штаба СА Э. Рема, 3 июля 1934 года А. Гитлер и В. Фрик издали «Изменение к закону об обеспечении единства партии и государства» («Änderungsgesetz zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat») с новой редакцией пункта 2, оставлявшего в качестве связующего звена между партией и государством только заместителя фюрера, которым тогда являлся Р. Гесс.

Принятые в 1933–1934 гг. законодательные меры позволили нацистам иметь целиком и полностью подконтрольный парламент, голосующий за какие угодно законодательные акты, предлагаемые властью. Более того, законом от 23 марта 1933 года «О ликвидации бедственного положения народа и государства» («Gesetz zur Erhebung der Not und Reich») Рейхстаг предоставил Кабинету министров право издавать имперские законы (ст. 1). При этом допускалось, что эти правительственные законы могут «уклоняться от имперской Конституции», только с оговоркой (вскоре упраздненной) «если они не имеют объектом Рейхстаг и Рейхсрат» (ст. 2). В статье 3 закона указывалось, что на имперские законы, принятые Имперским правительством, не распространяется действие статей от 68-й до 77-й имперской Конституции (т. е. на все статьи раздела пятого Конституции «Имперское законодательство»). Помимо этого, устанавливалось, что договоры с иностранными государствами и их исполнение не нуждаются в одобрении обеих палат парламента — Рейхстага и Рейхсрата (ст. 4). Таким образом, с принятием этого закона реальная законодательная власть перешла в руки Имперского кабинета. Его действие истекало 1 апреля 1937 года и далее теряло силу, но только в том случае, если гитлеровское правительство было бы заменено другим (ст. 5).

Собственно, с принятием этого закона с парламентаризмом в Германии было покончено, поскольку главная его функция как одного из высших органов государственной власти — законотворчество, оказалась теперь в руках ещё и Имперского правительства. Правда, Германия уже имела опыт управления с помощью законов, изданных исполнительной властью в одностороннем порядке. В 1930 году правительство Г. Брюнинга, не имевшее большинства в Рейхстаге и будучи не в силах провести через парламент нужные ему законы, убедило рейхспрезидента П. фон Гинденбурга вводить такие законы с помощью чрезвычайных декретов, опираясь на довольно вольное толкование 48-й статьи Конституции Германии о его праве принимать необходимые меры в случае, если в пределах Германской империи серьезно нарушены общественная безопасность и порядок или существует такая угроза. Для этого он мог временно приостанавливать полностью или частично гарантии основных прав граждан, содержавшиеся в ряде статей Конституции. Однако 48-я статья Конституции не предоставляла рейхспрезиденту права издавать в одностороннем порядке какие-либо законы. Более того, в ней вообще ничего не говорилось о законотворческих правах главы государства. Таким образом, само право издания рейхспрезидентом чрезвычайных законов (декретов) было весьма сомнительно с юридической точки зрения, к тому же для введения в действие 48-й статьи ни в 1930 году, ни позднее не существовало объективных обстоятельств (нарушение или серьёзная угроза общественной безопасности). Имперское правительство в соответствии со статьёй 77-й Конституции располагало лишь правом издания общих административных предписаний, необходимых для применения имперских законов. С принятием в 1933 году закона «О ликвидации бедственного положения народа и государства» отпала всякая необходимость в издании президентских чрезвычайных декретов. Вообще же, данный закон полностью противоречил букве и духу Раздела пятого Конституции Германской империи «Имперское законодательство», поскольку тот предполагал обязательное участие парламента в законотворческом процессе. Опираясь на этот закон, с 23 марта 1933 года до 1939 года гитлеровское правительство издало более 5 тысяч законов и предписаний, в то время как Рейхстаг — только 9 законов. С этого момента как законодательный орган власти он потерял своё значение.

В целом же, в данном случае можно говорить о процессе ликвидации характерного для демократического строя принципа разделения властей. И хотя при нацистском режиме продолжала существовать веймарская Конституция Германии, в неё с помощью подконтрольного А. Гитлеру Рейхстага было вложено совершенно новое содержание, ликвидирующее принципы демократического государства. О слиянии законодательной и распорядительной власти в Третьем рейхе говорит тот факт, что абсолютное большинство депутатов Рейхстага являлись высокопоставленными госчиновниками с партбилетами НСДАП, при этом президент Рейхстага Г. Геринг одновременно был рейхсминистром авиации, а вице-президент Г. Эссер — статс-секретарем Имперского министерства народного просвещения и пропаганды. Сам же А. Гитлер, став главой государства, оставался депутатом Рейхстага вопреки прямому запрету Конституции.

Захват доминирующих позиций в госаппарате со стороны национал-социалистов происходил во всех направлениях. Так, на высшие государственные посты руководителей министерств и ведомств был назначен ряд высокопоставленных функционеров НСДАП, в большинстве своём рейхсляйтеров и других членов Имперского руководства НСДАП («Рейхсляйтунга», «Reichsleitung der NSDAP»). Данные деятели, как правило, руководили управлением НСДАП, которое занималось аналогичной министерской сферой деятельности. На посты управителей на местах: имперских наместников, президентов провинций и министр-президентов земельных правительств в основном назначались местные руководящие функционеры НСДАП, по большей части вожди областных партийных организаций — гауляйтеры. Сходные процессы имели место на районном уровне и ниже. Кроме того, происходила тотальная нацификация существовавших общественных организаций, например, профсоюзов, и создавалось бесчисленное множество новых нацистских общественных объединений. При этом во главе их ставились в основном партийные функционеры, отвечавшие за аналогичное направление деятельности в Имперском руководстве НСДАП. Они же зачастую занимали высокие посты в системе государственной власти. Так под контроль нацистской партии ставились все государственные и общественные организации и структуры. И всё это происходило по закону и в рамках действующей конституции. Так называемый «захват власти нацистами» производился как тривиальная бюрократическая процедура: верховная власть, олицетворяемая А. Гитлером, назначала на руководящие посты в системе государственного управления того, кого считала нужным. А нужным она считала назначать видных функционеров НСДАП. Те же, в свою очередь, формировали руководящий аппарат своих ведомств из членов своей партии, т. е. из нацистов. Таким образом сложилась своего рода двойственная, партийно-государственная система власти. Но, тем не менее, нельзя говорить о полном слиянии партии и государства: партия осталась партией, «руководящей и направляющей силой немецкой национальной революции», она так и не была превращена в госструктуру. Гитлеровское руководство оставило антураж демократического устройства, конституцию, парламент, выборы (за исключением президентских), референдумы. При таком устройстве является естественным, что правящая партия назначает на ответственные посты в госструктурах своих членов. Но правящей и единственной партией в Германии НСДАП стала только после насильственной ликвидации многопартийности.

Проникновение партии в государственные структуры, имевшее повсеместный характер, тем не менее, имело свои пределы. Не затронутой нацификацией была значительная часть аппарата министерств и ведомств, руководители промышленности и армии. Особенно это касалось старых кадров профессионалов. Во многом данное явление можно объяснить частичным мораторием на прием новых членов в НСДАП, действовавшего с 19 апреля 1933 до 10 мая 1939 года и затем с 2 февраля 1942 года. Его введение объясняется тем, что после прихода НСДАП к власти слишком уж много обнаружилось желающих вступить в эту «партию власти», в т. ч. лиц, раньше не замеченных в особых симпатиях к нацистам, а также явных карьеристов, готовых вступить в какую угодно партию, лишь бы она находилась у власти. И уж тем более для нацистов было нежелательным иметь в своих рядах лиц, проявивших себя в эпоху Веймарской республики на ниве борьбы с НСДАП.

Ограниченность проникновения нацистской партии в структуры государственной власти, а также в армию и промышленность объясняется отсутствием практической целесообразности в руководстве партией всем и вся, как это было, например, в СССР. Для нацистов достаточным было, что НСДАП осуществляла роль «руководящей и направляющей силы» германского общества, а принцип «фюрерства» позволял ей проводить свою политику по всей вертикали власти. Абсолютное господство партии распространялось, главным образом, на такие сферы, как политика, идеология, культура, карательный аппарат. А. Гитлер был заинтересован в максимально быстром росте германской экономики и вооруженных сил, намереваясь в кратчайшие сроки подготовить Германию к войне. Хорошо зная профессиональный и интеллектуальный уровень своих партийцев, особенно «старых борцов» (или «бойцов», «Kämpfers»), он не считал правильным проводить «национальную революцию» там, где она могла внести хаос и разброд в отлаженный механизм и в конечном итоге повредить задаче милитаризации. В сфере экономики А. Гитлер проводил политику сотрудничества с промышленниками, категорически отвергая идею некоторых партийцев о необходимости социализации промышленности. При этом он заявлял, что «бездарные рабочие комитеты» не смогут эффективно управлять заводами и фабриками. Одновременно в 30-е годы нацистами были созданы различные «сословные корпорации народа», основной смысл существования которых заключался в координации деятельности промышленников, предпринимателей, торговцев, сельхозпроизводителей, ремесленников и т. д. согласно экономической политике партии и правительства. Хотя эти структуры и находились под контролем НСДАП, их участники сохраняли значительную долю самостоятельности в своей работе.

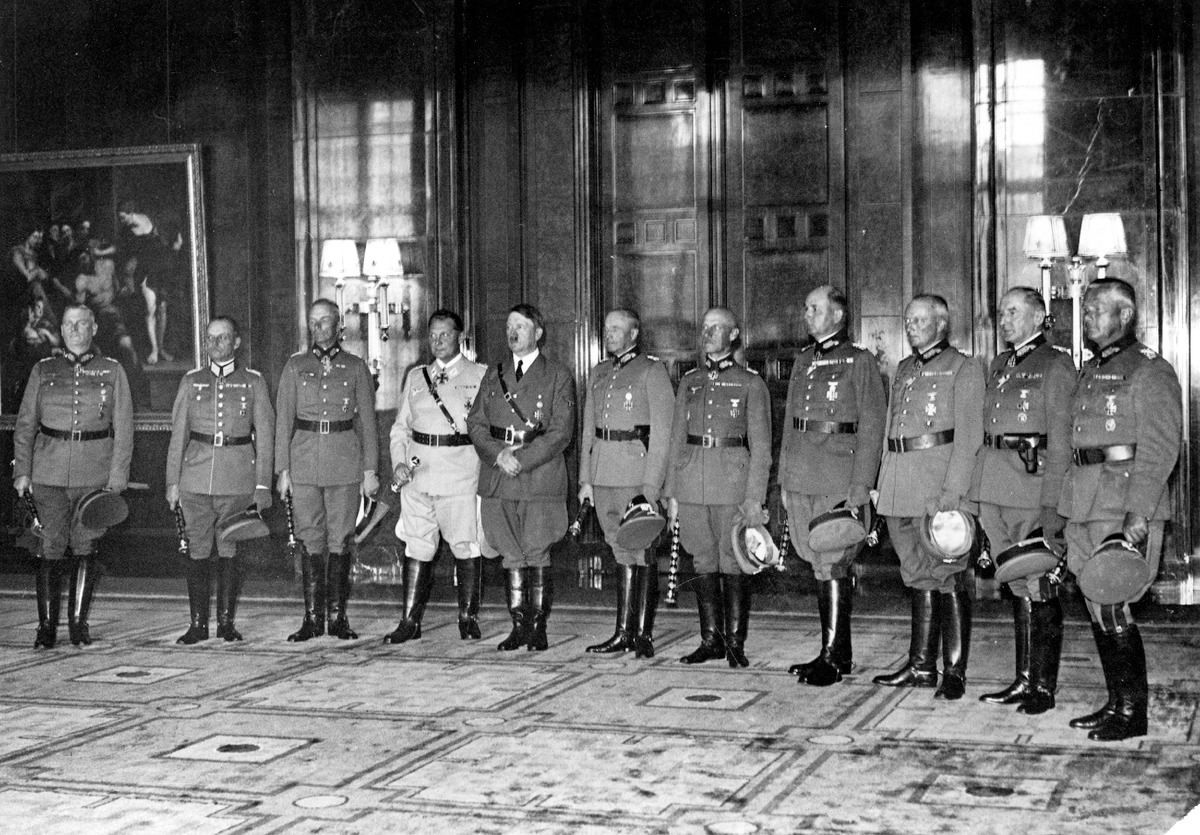

Что же касается армии, то А. Гитлер не считал для партии целесообразным вмешиваться в дела армии, учитывая не совсем благожелательное отношение кадровых военных и аристократов к партийным функционерам. А. Гитлер полагал вполне достаточным, что он сам является верховным руководителем вооружённых сил Германии.

Таким образом, именно противодействием А. Гитлера можно объяснить ограниченность провозглашенной «национальной революции». Получив всю полноту власти, он сам был вынужден тормозить её развитие вширь и вглубь. В немалой степени именно этим объясняется разгром СА во время «Ночи длинных ножей» 30 июня — 1 июля 1934 года и уничтожение их высшего руководства во главе с Э. Ремом, ратовавшего за «вторую революцию», социалистическую по духу. Левое крыло НСДАП, представленное по большей части членами СА, считало, что его отерли от пользования плодами «национальной революции». Штурмовики надеялись получить соответствующие дивиденды за их роль в победе нацистского движения, но не получив их, стали выказывать свое недовольство и проявлять раздражение, которые могли мало-помалу стать взрывной силой. Они, что называется, совсем отбились от рук, совершенно забыв, что верховным вождем СА являлся сам А. Гитлер. В то же время различные консервативные круги в Германии, чем дальше, тем громче стали выступать против разгула полуанархической стихии штурмовиков, творивших всё, что им заблагорассудится. Был ли заговор высших руководителей СА или нет — это вопрос спорный, нет очевидных доказательств подготовки к каким-либо акциям со стороны Э. Рема и его окружения за исключением некоторых свидетельств. Ясно лишь то, что на тот момент времени ни о каком «путче Рема» не могло быть и речи. А. Гитлер, уничтожив высшее руководство штурмовиков, наглядно показал всем, кто в доме хозяин. Данная акция продемонстрировала всем, что А. Гитлер готов без суда и следствия физически уничтожить любого, кого посчитает нужным и тем на многие годы вперёд вверг немецкое общество вообще и высокопоставленных лиц в особенности в атмосферу всеобщего страха. В последующие годы, вплоть до событий 20 июля 1944 года, неугодные А. Гитлеру высокопоставленные партийные функционеры и государственные деятели устранялись более тонкими методами и практически без применения репрессий. Эту атмосферу поддерживало осознание того, что всякий в гитлеровской Германии мог быть в любой момент без суда и следствия отправлен в концентрационный лагерь на неопределённый срок. Именно такую участь разделили после прихода А. Гитлера к власти многие политические деятели из числа социал-демократов и представителей некоторых правых и консервативных партий. Их туда отправляли на некоторый срок в воспитательных целях, тогда как коммунистов и прочих врагов НСДАП — навсегда.

В другом случае неугодные фюреру лица отправлялись в отставку, в резерв, в бессрочный отпуск или назначались на ничего не значащие должности. По большей части это касалось военачальников разного ранга. Кадровая политика диктатора в отношении высшего партийно-государственного руководства была достаточно консервативной, при нём не было системы ротации кадров. Даже потерявших доверие лиц из числа высшего руководства диктатор предпочитал оставлять на своих местах. Это объясняется тем, что А. Гитлер проводил политику демонстрации стране и миру монолитного единства нацистского руководства. Бывший рейхсминистр А. Шпеер отмечал в своих воспоминаниях после войны: «Сколько раз Гитлер, решив избавиться от кого-либо от своих соратников, предпочитал объявить о его добровольном уходе в отставку по болезни для того, чтобы сохранить в немецком народе веру в сплочённость его руководства. Этой тактике Гитлер придерживался до последних дней жизни». А. Шпеер писал это в связи с историей «измены» Г. Геринга 23 апреля 1945 года, когда А. Гитлер кричал, что многие годы закрывал глаза на то, что Г. Геринг «полностью разложился», «развалил военно-воздушные силы», «открыто брал взятки», что из-за Г. Геринга в Германии «пышным цветом расцвела коррупция», и «ко всему прочему он уже много лет не мог обойтись без морфия».

Помимо рейхсмаршала, развалившего программу строительства военно-воздушного флота и систему противовоздушной обороны Германии, в высшем партийно-государственном руководстве было немало высокопоставленных чиновников и партфункционеров, не справлявшихся со своими обязанностями в ситуации военного времени. Тем не менее, они продолжали оставаться на своих постах. Среди последних следует отметить вождя Трудового фронта, имперского организационного руководителя рейхсляйтера Р. Лея, рейхсминистра иностранных дел И. фон Риббентропа, рейхсминистра продовольствия и сельского хозяйства Р. В. Даррé, генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гауляйтера Ф. Заукеля. Вообще же среди гауляйтеров в годы войны обнаружилось достаточно много лиц, не готовых к государственной работе. Таковым был результат назначения на высокие государственные должности людей не по принципу профессиональной пригодности, а по принадлежности к правящей партии и личной преданности вождю.

Консервативность кадровой политики А. Гитлера в отношении высшего партийного руководства иллюстрируют следующие факты. За период 1933–1945 гг. высший ранг в нацистской партии, рейхсляйтера, носили 25 партийных вождей. 6 из них (18%) утратили этот титул: Э. Рем (02.07.1934), Б. фон Ширах (07.08.1940), Р. Гесс (10.05.1941), В. Гримм (авг. 1941), Г. Франк (авг. 1942), Р. В. Даррé (отстранён от исполнения обязанностей 23.05.1942, окончательно снят 01.04.1944), двое (6%) погибли: А. Хюнляйн (18.06.1942) и В. Лутце (02.05.1943). Из них Э. Рем был арестован и убит во время «Ночи длинных ножей», Б. фон Ширах потерял должность вождя Гитлерюгенда по возрасту; Р. Гесс улетел в Великобританию и был там арестован; В. Гримм и Р. В. Даррé утратили доверие А. Гитлера и как следствие — свои должности, как и Г. Франк, оставшийся лишь на посту генерал-губернатора Польши. Остальные 76% как были возведены А. Гитлером в ранг рейхсляйтера, так и оставались ими до конца войны. Таким образом, с учётом умерших А. Хюнляйна и В. Лутце несменёнными были 82% рейхсляйтеров.

Несколько ниже был процент лишённых своих постов среди рейхсминистров. Так, за время существования гитлеровского Кабинета министров пост рейхсминистра занимали 34 человека (без учёта временно исполнявших обязанности рейхсминистров Ф. Шлегельбергера и Г. Муса). За рассматриваемый период 15 рейхсминистров потеряли свой пост. Это: А. Гугенберг (29.06.1933), К. Шмитт (22.06.1934), Э. Рем (02.07.1934), Ф. фон Папен (26.07.1934), П. фон Эльц-Рюбенах (02.02.1937), В. фон Бломберг (25.01.1938), К. фон Нейрат (04.02.1938), А. Зейсс-Инкварт (24.10.1939), Ф. Гюртнер (29.01.1941), Р. Гесс (10.05.1941), Г. Керрль (15.12.1941), Ф. Тодт (08.02.1942), Р. В. Даррé (23.05.1942), Г. Франк (авг. 1942), Я. Шахт (22.01.1943). В этом списке нет Г. Геринга и Г. Гиммлера, снятых со своих постов в конце войны в связи с особыми обстоятельствами.

Из перечисленных 15 членов Имперского кабинета по причине смерти рейхсминистрами перестали быть лишь 3 человека (6%): Ф. Гюртнер, Г. Керрль и Ф. Тодт. Что касается остальных (24%), то они лишились постов либо из-за утраты доверия к ним А. Гитлера (А. Гугенберг, К. Шмитт, Э. Рем, В. фон Бломберг, Р. В. Даррé, Г. Франк, Я. Шахт), либо были переведёны на другую работу (Ф. фон Папен, К. фон Нейрат, А. Зейсс-Инкварт), либо по другим причинам (П. фон Эльц-Рюбенах, Р. Гесс). В целом, несменёнными до конца войны оставались 70% рейхсминистров, а с учётом умерших общий процент составляет 76%.

Но наиболее ярко консерватизм кадровой политики А. Гитлера в отношении высшего партийно-государственного руководства Германии проявлялся в отношении гауляйтеров, практически повсеместно являвшихся высшими руководителями местных органов государственной власти (имперскими наместниками и обер-президентами провинций).

Всего в 1933–1945 гг. пост гауляйтера в Третьем рейхе занимали 59 человек. В это число входят гауляйтеры присоединённых территорий (Австрия, Чехия), а также исполнявшие обязанности гауляйтера. За период гитлеровской диктатуры свои посты областных руководителей НСДАП потеряли 16 функционеров: Г. Брюкнер (25.12.1934), Г. Шемм (05.03.1935), В. Лоэпер (23.10.1935), В. Кубе (07.08.1936), Ф. Кучера (22.05.1938), О. Глобочник (30.01.1939), Г. Клаузнер (12.02.1939), Ю. Штрейхер (16.02.1940), Б. Руст (нояб. 1940), Й. Вагнер (09.11.1941), В. фон Павловский (18.11.1941), Г. Циммерман (04.03.1942), К. Рёвер (15.05.1942), К. Вайнрих (23.10.1943), А. Вагнер (12.04.1944), Й. Бюркель (28.09.1944).

Из них умерли 6 функционеров (8%): Г. Шемм, В. Лоэпер, Г. Клаузнер, К. Рёвер, А. Вагнер, Й. Бюркель. Остальные (13%) потеряли свои посты либо вследствие утраты доверия к ним А. Гитлера (Г. Брюкнер, В. Кубе, О. Глобочник, Ю. Штрейхер, Й. Вагнер, К. Вайнрих), либо по другим причинам (Ф. Кучера, В. фон Павловский, Б. Руст, Г. Циммерман). Таким образом, среди гауляйтеров был самый высокий процент несменяемости среди высших руководителей Третьего рейха (79%), а с учётом умерших он составляет 87%. Если к гауляйтерам добавить ещё и практически несменяемых высших руководителей органов власти на оккупированных Германией территориях, то этот процент будет ещё выше.

Следует отметить, что применительно к армии, по крайней мере, в первый период своего правления, А. Гитлер проводил достаточно осторожную политику. Диктатор не поддерживал выдвинутую Э. Ремом и его сторонниками идею создания «народной милиции» взамен вермахта, предпочитая иметь вооруженные силы из профессионалов с кадровыми военными во главе. На создание «народной милиции» потребовалось бы потратить значительное количество времени и сил, но А. Гитлер считал, что у него нет достаточного запаса времени, а у его преемника (которым являлся Г. Геринг) не хватит сил осуществить программу широкомасштабных завоеваний после его смерти.

Стремление к абсолютной власти, к личному руководству всем и вся привело А. Гитлера к решению возглавить армию: сначала он сам себя назначил верховным главнокомандующим вооруженными силами империи (04.02.1938), а затем ещё и командующим сухопутными силами (19.12.1941). А. Гитлера не устраивало существование между собой и армией промежуточного звена в виде Военного министерства. Поэтому был организован знаменитый скандал Бломберга — Фрича, результатом которого стало преобразование Военного министерства в Верховное командование вермахта, а сам А. Гитлер стал как бы военным министром.

Таким образом, назначение на пост рейхсканцлера было для А. Гитлера не приходом к власти, а началом процесса захвата всей полноты власти, достижения положения никем и ничем неограниченного диктатора, стоящего на вершине властной пирамиды и руководящего главными её составляющими: партией, правительственными и государственными структурами, вооруженными силами. Возглавив правительство, А. Гитлер постарался ликвидировать его коалиционный характер, поставив во главе министерств высших функционеров НСДАП.

В первом своём кабинете — «правительстве национальной концентрации» — нацисты имели лишь три министерских поста: рейхсканцлера (А. Гитлер), рейхсминистра внутренних дел (В. Фрик) и пост рейхсминистра без портфеля, который достался президенту Рейхстага Г. Герингу. После выборов 5 марта 1933 года, на которых НСДАП получила в Рейхстаге большинство, А. Гитлер приступил к «нацификации» правительства, растянувшейся, тем не менее, на многие годы.

Проходила она, правда, довольно своеобразным путем: оставив в большинстве случаев на своих постах министров предыдущих кабинетов Ф. фон Папена и К. фон Шлейхера, А. Гитлер стал создавать новые министерства с нацистами во главе. Так, на своих постах остались: министр иностранных дел К. фон Нейрат, министр финансов Л. Шверин фон Крозигк, министр путей сообщения и почт П. фон Эльц-Рюбенах, министр юстиции Ф. Гюртнер, министр труда Ф. Зельдте, а бывший канцлер беспартийный Ф. фон Папен получил пост вице-канцлера. Наряду с этим были созданы: Министерство народного просвещения и пропаганды (13 марта 1933 года) во главе с Й. П. Геббельсом, Министерство авиации (27 апреля 1933 года) Г. Геринга, Министерство науки, воспитания и народного образования (30 апреля 1934 года) Б. Руста, Министерство по делам церкви (16 июля 1935 года) Г. Керрля. Впоследствии аналогичным образом были созданы Министерство вооружений и боеприпасов (7 марта 1940 года) Ф. Тодта и Министерство оккупированных восточных территорий (17 июля 1941 года) А. Розенберга.

Другим путем нацификации Имперского кабинета было назначение нацистов на посты министров без портфелей. Помимо Г. Геринга, очень скоро назначенного министром авиации, таковыми стали: Р. Гесс (1 декабря 1933 года), Э. Рем (1 декабря 1933 года), Г. Франк (19 декабря 1934 года), Г. Керрль (16 июня 1934 года), А. Зейсс-Инкварт (1 мая 1939 года), М. Борман (29 мая 1941 года). Данные назначения в большинстве случаев были связаны с тем, что эти лица занимали особо важные партийные или государственные посты. Так, Р. Гесс был «заместителем фюрера» и начальником Политического отдела в Имперском руководстве НСДАП, М. Борман — «секретарем фюрера» и начальником Партийной канцелярии, Г. Франк — начальником Правового управления НСДАП, А. Зейсс-Инкварт — имперским наместником Австрии. Кроме того, ранг имперского министра получили президент Имперского банка («Рейхсбанка») Я. Шахт (26 ноября 1937 года), шеф Канцелярии рейхспрезидента О. Майсснер (1937 год) и начальник Имперской канцелярии Г. Г. Ламмерс (26 ноября 1937 года). В случае с последним данное назначение было связано с нежеланием А. Гитлера заниматься текущей работой по руководству правительством. Фактически переложив на Г. Г. Ламмерса функции технического руководства правительством, он дал ему ранг имперского министра, чтобы тому было легче работать с другими членами Имперского кабинета.

Проблема замены министров старой формации на нацистов, очевидно, не имела для А. Гитлера особого значения. Большинство министров — членов «правительства баронов» (т. е. Кабинета фон Папена 1932 года) благополучно продолжало занимать свои кресла при нацистской диктатуре и даже после падения Берлина — в т. н. «Фленсбургском правительстве» К. Деница. Во-первых, это было связано с их поддержкой политики А. Гитлера (причём, большинство из них стало членами НСДАП), во-вторых — с определенной утратой значения этих министерств в новых реалиях и появления новых нацистских ведомств, выполнявших аналогичные функции. Насколько не важным было для А. Гитлера их членство в его партии, свидетельствует тот факт, что министр финансов Л. Шверин фон Крозигк так никогда и не вступил в НСДАП.

Замена старых министров на убежденных нацистов была редким случаем и диктовалась особыми причинами. Так, в июне 1933 года нацисты устроили погром штаб-квартир Немецкой национальной народной партии, лидер которой А. Гугенберг в знак протеста вышел из правительства. На посту рейхсминистра продовольствия и сельского хозяйства его сменил начальник Имперского управления по аграрной политике НСДАП Р. В. Даррé). Имперским же министром экономики на год стал ставленник промышленных кругов К. Шмитт, а затем «финансовый гений» Я. Шахт. Только после назначения на место строптивого Я. Шахта гитлеровского пресс-секретаря В. Функа Имперское министерство экономики потеряло своё значение. Его функция свелась по сути лишь к исполнению распоряжений уполномоченного по четырехлетнему плану Г. Геринга.

В 1938 году замена произошла и в Министерстве иностранных дел. Перед лицом надвигающейся войны вместо дипломата старой школы К. фон Нейрата министром был назначен лично преданный А. Гитлеру убежденный нацист, бывший коммивояжер по продаже шампанских вин И. фон Риббентроп. Тут уже не играло никакой роли, что бывший долгое время беспартийным К. фон Нейрат в 1937 году вступил в НСДАП.

Назначение нацистов на министерские посты сопровождалось и нацификацией аппаратов министерств и ведомств, рекрутингом их в ряды НСДАП. Применительно к старым министерствам этот процесс растянулся на многие годы. Достаточно сказать, что, например, в Имперском министерстве внутренних дел нацификация завершилась лишь после назначения в 1943 году министром рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. Кроме того, повсеместно происходила замена старых кадров на новые, пронацистски настроенные. Не лояльные к нацистскому режиму, а также аппаратчики, не выражавшие энтузиазма в поддержке «политики фюрера и НСДАП» рано или поздно удалялись с занимаемых должностей. Увольнению политически неугодных и «неарийских» чиновников также в немалой степени способствовал принятый 17.04.1933 года «Закон о восстановлении профессионального чиновничества».

Утверждение НСДАП в правительственных учреждениях и захват нацистами власти на местах происходил благодаря абсолютной власти А. Гитлера. Именно он как глава государства назначал рейхсминистров, имперских наместников и обер-президентов. Официально считалось, что А. Гитлер вообще назначает всех чиновников. Статья 46 Конституции Германской империи гласила: «Президент империи назначает и увольняет имперских чиновников и офицеров… Он может предоставить осуществление права назначения и увольнения другим властям».

Юридически диктаторская власть А. Гитлера, помимо «Закона о преодолении бедственного положения страны и народа» от 23 марта 1933 года, зиждилась ещё на положениях статьи 48 Конституции Германской империи. Она провозглашала, что «…Если в пределах Германской империи серьезно нарушены общественная безопасность и порядок или если грозит серьезная опасность такого нарушения, то президент империи может принимать меры, необходимые для восстановления общественной безопасности и порядка, в случае надобности с помощью вооруженной силы. С этой целью он может временно приостанавливать полностью или частично гарантии основных прав, данные в ст. ст. 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153».

По ряду свидетельств, А. Гитлер и его окружение некоторое время вынашивали замысел принять новую Конституцию Германии, более соответствующую времени, но диктатор, в конце концов, отказался от этой идеи. Его аргументация заключалась в том, что положения данной Конституции предоставили нацистам возможность придти к власти, обладать неограниченной властью и достаточно эффективно претворять в жизнь идеи «великой немецкой национальной революции».

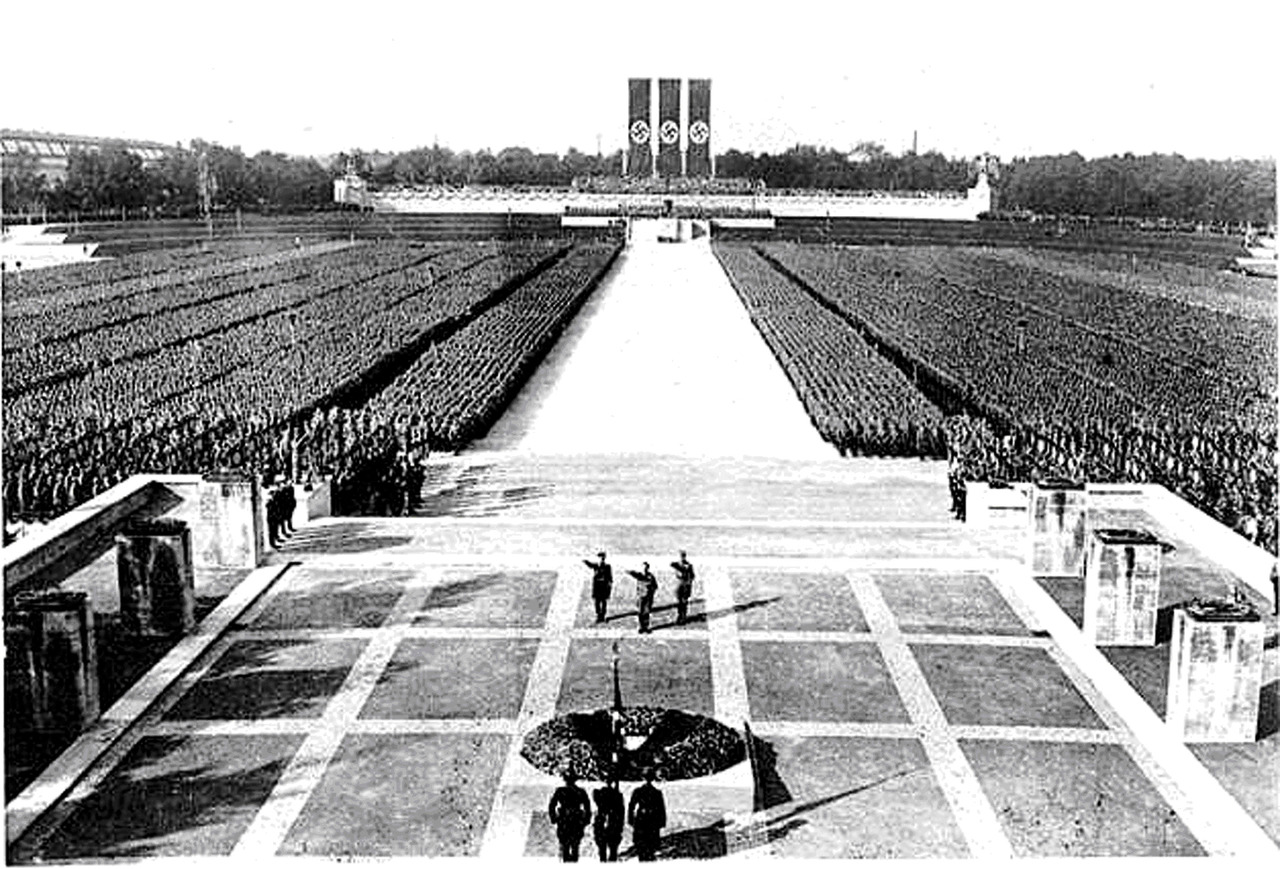

В самой партии А. Гитлер был неподконтролен и неподотчётен никому. Согласно первоначальному уставу НСДАП председатель партии ежегодно выбирался на общем партийном съезде, и до своего прихода к власти А. Гитлер избирался именно таким способом. Начиная с 1933 года выборы в НСДАП вообще не проводились, партийные съезды («Партайтаги, «Parteitags») представляли собой поставленные с широким размахом пропагандистские шоу, призванные продемонстрировать силу гитлеровской партии Они служили исключительно для самоутверждения нацистской партии и демонстрации внутреннему и внешнему миру её непоколебимой мощи и единства.

Никаких партийных программ на «Партайтагах» не принималось, и никого на них не избирали. «Партийные дни» в Нюрнберге целиком и полностью соответствовали своему названию: они продолжались много дней, перемежая вахтпарады и произнесение речей с культурно-развлекательными мероприятиями.

За всю историю НСДАП состоялось 10 «Партайтагов». Первый прошёл 27—29 января 1923 года в Мюнхене, следующий — 3–4 июля 1926 года в Веймаре. С третьего съезда (19–21 августа 1927 года) они проходили исключительно в Нюрнберге. Четвёртый «Партайтаг» (1–4 августа 1929 года), как и все предыдущие, ещё не имел названия. Только после прихода нацистов к власти все съезды НСДАП получали свои особые наименования: «Съезд Победы» («Reichsparteitag des Sieges», 30 августа — 3 сентября 1933 года), «Съезд Единства и Силы» («Reichsparteitag der Einheit und Stärke», 5—10 сентября 1934 года), «Съезд Свободы» («Reichsparteitag der Freiheit», 10–16 сентября 1935 года), «Съезд Чести» («Reichsparteitag der Ehre», 8—14 сентября 1936 года), «Съезд Труда» («Reichsparteitag der Arbeit», 6–13 сентября 1937 года), «Съезд Великой Германии» («Reichsparteitag Großdeutschland», 5–12 сентября 1938 года). Как видно, все эти «Партайтаги» проводились ежегодно и в первой половине сентября. Также и следующий «Съезд Мира» («Reichsparteitag des Friedens») должен был открыться 2 сентября 1939 года, но из-за начала 1 сентября войны с Польшей, переросшей во Вторую мировую войну, был отложен на неопределённое время, и больше никаких съездов нацистской партии не проводилось.

Аналогичной внутрипартийной была ситуация и в государстве: с 1934 года главу государства тоже уже не выбирали: им «был» А. Гитлер, «фюрер и рейхсканцлер германской нации». Свое назначение рейхсканцлером 30 января 1933 года А. Гитлер рассматривал как трамплин для достижения высшей власти в стране, т. е. поста рейхспрезидента и верховного главнокомандующего.

Поэтому уже 1 августа 1934 года, когда стало известно, что рейхспрезидент П. фон Гинденбург находится на смертном одре, гитлеровское правительство, располагая правом издавать имперские законы в обход Рейхстага, предприняло соответствующие шаги к захвату власти. Дело в том, что по закону от 17 декабря 1932 года, изменявшему статью 51 Конституции, в случае смерти президента Германской империи временно его обязанности до выборов нового главы государства должен был исполнять председатель Верховного суда (до 17.12.1932 эти функции временно должен был исполнять рейхсканцлер). А. Гитлер не мог допустить, чтобы кто-либо иной кроме него самого стал и. о. президента страны, тем более что даже и. о. рейхспрезидента имел право его, рейхсканцлера, отправить в отставку.

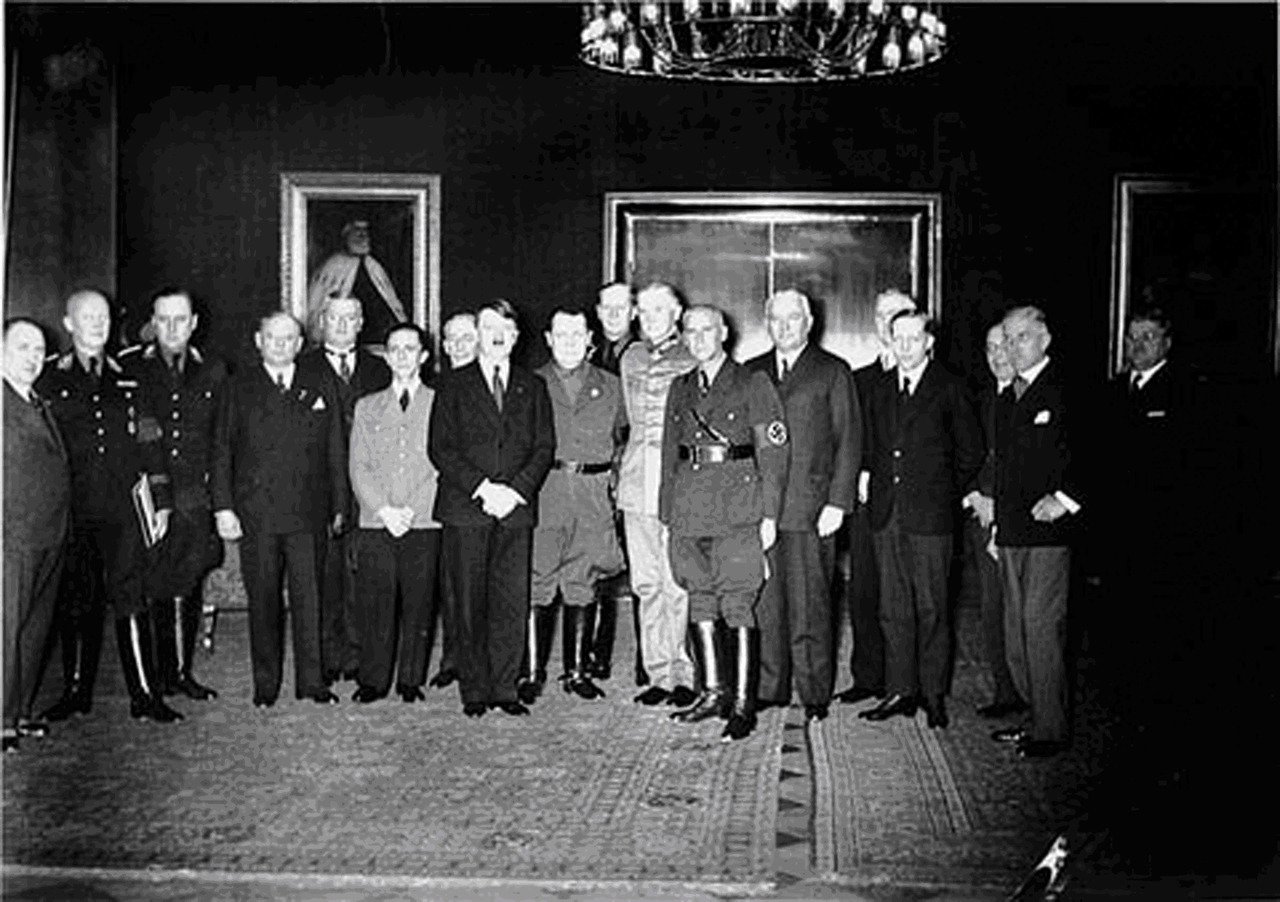

Вечером 1 августа 1934 года, вернувшись в Берлин после визита к умирающему Гинденбургу, А. Гитлер провёл заседание правительства, на котором был принял Закон «О верховном главе государства» («Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches»). В нём говорилось: «1. Должности рейхспрезидента и рейхсканцлера объединяются. Вследствие этого прежние полномочия рейхспрезидента переходят к фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. Он назначает своего заместителя. 2. Этот Закон вступает в силу с момента кончины рейхспрезидента Гинденбурга». Этот документ подписали члены Имперского кабинета: А. Гитлер, Ф. фон Папен, К. фон Нейрат, В. Фрик, Л. Шверин-Крозигк, Ф. Зельдте, Ф. Гюртнер, В. Бломберг, П. фон Эльц-Рюбенах, Р. В. Даррé, Й. П. Геббельс, Г. Геринг, Б. Руст, Р. Гесс, Г. Керрль.

Данный закон шёл в общем русле гитлеровской политики по захвату всей полноты власти в стране. Главной при этом была проблема, как стать главой государства законным путём, но в обход Конституции, т. е. без выборов. Дело в том, что по ней в случае смерти главы государства должны были быть проведены выборы нового рейхспрезидента сроком на 7 лет (ст. 43 Конституции). Статья 41 Конституции Германской империи гласила: «Президент империи избирается всем германским народом. Избран может быть каждый немец, которому исполнилось 35 лет». Но А. Гитлер, видимо не хотел быть избранным на всенародном голосовании (первая такая попытка в апреле 1932 года окончилась для него неудачей), не желал отвечать перед народом и рейхстагом, он мог гипотетически даже быть отстранен от должности народным голосованием (ст. 43 Конституции). А. Гитлер не хотел отвечать ни перед кем, ни от кого и ни от чего зависеть, а чтобы, как говорится в русской народной поговорке, он был «и царь, и бог, и воинский начальник». Судя по воспоминаниям рейхсляйтера О. Дитриха, А. Гитлер видел себя в роли императора или короля. Так, в 1932 году А. Гитлер поддержал идею сделать главой государства сына принца Августа-Вильгельма из рода Гогенцоллернов крон-принца Александра, и в том же 1932 году велись переговоры о назначении А. Гитлера преемником К. фон Шлейхера на посту рейхсканцлера. А. Гитлер, обращаясь к Й. П. Геббельсу, произнёс в тот момент фразу: «Но тогда я не смогу заставить вас сделать меня императором или королём!».

В начале августа 1934 года, когда стало известно, что П. фон Гинденбург находится при смерти, А. Гитлер решил воспользоваться удобным моментом и присвоить себе функции главы государства, объединив должности президента и премьер-министра (канцлера), что и было сделано. При этом статьи Конституции раздела третьего части первой относительно президентской власти не были подвергнуты изменению, продолжали существовать структуры, обеспечивающие деятельность рейхспрезидента («Президентская канцелярия», («Presidialkanzlei»); с 1935 года — «Канцелярия рейхспрезидента»). Весьма затруднительно сказать, с юридической точки зрения, предполагало ли совмещение постов рейхсканцлера и рейхспрезидента с ликвидацией названия поста главы государства «президент Германской империи» упразднение института президентских выборов (статьи 41 и 43 Конституции).

2 августа 1934 года П. фон Гинденбург умер, и в тот же день А. Гитлер издал «Указ рейхсканцлера о введение в действие Закона о верховном главе государства Германского рейха от 1 августа 1934» («Erlaß des Reichskanzlers zum Vollzug des Gesetzes über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches vom 1. August 1934»), вследствие чего права рейхспрезидента перешли к фюреру НСДАП и рейхсканцлеру А. Гитлеру, и таким образом партийное и государственное руководство в Германии оказалось в одних руках.

В тот же день, 2 августа 1934 года, А. Гитлер поручил рейхсминистру внутренних дел В. Фрику издать указ к исполнению «Закона о главе государства Германской империи» («Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches») от 1 августа 1934 года, в котором говорилось о том, что в официальном и неофициальном обращении к А. Гитлеру нужно было обращаться только как «фюрер и рейхсканцлер» («Der Führer und Reichskanzler»). Поэтому название главы государства и рейхсканцлера стало звучать для официального и внутригерманского обращения как «фюрер и рейхсканцлер». В обращении с заграницей А. Гитлер продолжал носить официальное название «германский рейхсканцлер» («Der Deutsche Reichskanzler»). Титул «фюрер и рейхсканцлер Германской империи» он носил до конца 1938 года, а начиная с января 1939 года — только лишь «фюрер».

В том же «Указе рейхсканцлера» от 2 августа 1934 года А. Гитлер указывал, что поскольку «высшая государственная власть принадлежит народу», то переход к нему функций бывшего рейхспрезидента требует «непременной санкции немецкого народа на свободном и тайном голосовании», в связи с чем он обращался к правительству с просьбой назначить по этому вопросу всенародный плебисцит. 2 и 3 августа 1934 года Имперский кабинет принял три соответствующих закона: решение о проведении референдума, предписания по организационным и правовым вопросам и назначении даты его проведения.

В итоге 19 августа 1934 года был проведён всегерманский плебисцит о законе от 1 августа 1934 года. В нём приняло участие 95,71% немецких избирателей, из которых 89,93% высказалось за совмещение постов рейхсканцлера и рейхспрезидента в лице А. Гитлера. С другой стороны, достаточно вольная трактовка положений статьи 43 Конституции позволяла нацистам утверждать, что на этом референдуме А. Гитлер был как бы избран главой государства, да он и сам считал, что именно избран немецким народом.

После объединения постов больше никаких коллизий и противоречий между главой государства и главой назначаемого им правительства быть не могло в принципе; положения целого ряда статей имперской Конституции об особенностях взаимоотношений рейхспрезидента и рейхсканцлера при осуществлении управления государством потеряли всякий смысл.

В свою очередь, после прихода нацистов к власти и ликвидации многопартийной системы выборы в Рейхстаг превратились в фарс, поскольку депутатами не могли стать оппозиционеры, списки кандидатов утверждались лично А. Гитлером, после чего выносились на плебисцит, после чего гражданам предлагалось одобрить или отклонить уже одобренный вождём окружной избирательный список. При этом формально не нарушались положения Конституции Германии относительно выборов в Рейхстаг. В статье 22 Основного закона говорилось: «Депутаты избираются на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования мужчинами и женщинами, достигшими 20-летнего возраста, в соответствии с принципами пропорционального представительства. Выборы должны производиться в воскресенье или в дни общественного отдыха. (Подробности устанавливает имперский избирательный закон)». Таким образом, Конституция не предопределяла, как именно должны были проводиться выборы, переадресуя этот вопрос соответствующему законодательному акту.

С середины 1933 года в Рейхстаге существовало только одно депутатское объединение — фракция НСДАП, а прошедшие в Рейхстаг беспартийные из числа известных в обществе людей оказывались в обязательном порядке приписанными к фракции НСДАП в качестве «гостей» (таковым являлся, например, бывший лидер Немецкой национальной народной партии А. Гугенберг).

После ликвидации многопартийности в Германии и становления нацистской партии в качестве квазигосударственной организации фракция НСДАП в Рейхстаге («Die nationalsozialistische Reichstagsfraktion») тоже, по сути, превратилась в госструктуру, и при этом она ещё являлась составной частью «Рейхсляйтунга» (т. е. Имперского руководства НСДАП).

О главных задачах фракции НСДАП в официальном издании нацистской партии — «Организационной книге НСДАП» говорилось следующее: «Как в НСДАП воплощена и оформлена политическая воля немецкого народа, так и национал-социалистская фракция должна воплощать и оформлять политическую волю Рейхстага. Фракцией НСДАП должно гарантироваться, что Рейхстаг будет всегда руководствоваться исключительно общенациональными интересами, … ответственно и дисциплинированно исполнять волю национал-социалистского государственного руководства».

В соответствии с §35 имперского избирательного закона в формулировке закона от 3 июля 1934 года у руководителя фракции («Führer der Fraktion»), которым являлся В. Фрик, было право исключать членов Рейхстага из фракции, вследствие чего они теряли место в Рейхстаге. Надо заметить, что число выдвигавшихся на выборах в Рейхстаг кандидатов от нацистской партии превышало число депутатских мест, поэтому после смерти депутата, исключения или выбытия из фракции В. Фрик назначал ему замену из числа кандидатов из одобренных на выборах избирательных списков. С ликвидацией многопартийной системы и многофракционного характера немецкого парламента фракция НСДАП, включавшая в свой состав абсолютно всех депутатов Рейхстага, стала своего рода «рудиментом и атавизмом» демократической политической системы. Теперь половина депутатского корпуса Рейхстага на половину состояла из членов партии, а другая половина была из представителей СА, СС и так называемых «присоединённых союзов партии».

Сам Рейхстаг превратился в кафедру, с которой А. Гитлер выступал с заявлениями в области внутренней и внешней политики. На его заседаниях царила атмосфера единодушного одобрения политики партии и имперского правительства, а процесс принятия имперских законов превратился в формальность. Рейхстаг продолжал оставаться как учреждение формальное, как своего рода декор демократической политической системы в Германии.

Поскольку по закону от 23 марта 1933 года Имперское правительство получило право издавать законы без одобрения их Рейхстагом, как собственно законодательный орган гитлеровскому режиму он был уже не нужен. Тем не менее, Рейхстаг был оставлен как демонстрация существования в Германии парламентаризма, но, в целом, он стал придатком исполнительной власти, призванном юридически оформлять нужные А. Гитлеру законодательные акты.

14 февраля 1934 года за ненадобностью нацистами была упразднена верхняя палата парламента — Рейхсрат («Имперский совет», «Reichsrat»). Этот законодательный орган формировался представителями германских земель и располагал лишь правом «отсрочивающего вето», т. е. отклонения принятых Рейхстагом законов, для преодоления которого требовалось уже квалифицированное большинство голосов депутатов. Однако 30 января 1934 года был принят «Закон о новом устройстве Рейха» («Gesetz über den Neuaufbau des Reichs»), в соответствии с которым земли потеряли государственный суверенитет и были ликвидированы парламенты земель (ландтаги). Таким образом, существование Рейхсрата как представительство земель, по сути, потеряло всякий смысл.

Закон «О ликвидации Рейхсрата» провозглашал: «I. 1) Рейхсрат ликвидируется. 2) Представительства областей ликвидируются. II. 1) Участие Рейхсрата в установлении законов и в управлении прекращается. 2) Участие уполномоченных Рейхсрата в корпорациях, судах и органах всякого рода прекращается». Так, с принятием этого закона была поставлена точка в процессе ликвидации парламентаризма в Германии, начавшегося весной 1933 года. По сути, произошло объединение законодательной и исполнительной ветвей власти. В целом, к концу лета 1934 года в основном закончился период захвата власти и формирования нацистского партийного государства. А. Гитлеру оставалось только поставить под свой контроль армию.

Гитлеровская машина власти: хаос компетенций и полномочий

Главной причиной произошедших после прихода А. Гитлера к власти перемен в жизни Германии была провозглашенная нацистами «национальная революция», призванная создать «национальное государство» на основе провозглашенной нацистами идеологии «Единства народа и государства». В таком государстве отвергаются принципы западной демократии как не соответствующие характеру германской нации. При этом провозглашалось, что партия выражает волю немецкого народа, а фюрер «и есть партия», он же олицетворяет собой и государство. Отсюда проистекает «принцип фюрерства», при котором «фюрер и рейхсканцлер германской нации» назначает нижестоящих руководителей («фюреров», «Führers» или «ляйтеров», «Leiters») сверху донизу и отвечают они только перед ним. Этим, а также в корне отвергнутом принципе коллективного руководства, объясняется единоличное решение А. Гитлером всех важнейших вопросов, максимум в компании нескольких партийно-правительственных бонз. Партийный Сенат, который А. Гитлер обещал сформировать как коллегиальный орган управления, так никогда и не был создан. Сам по себе Кабинет министров превратился в фикцию, с 1938 года он уже практически не собирался на свои заседания (хотя и до того он заседал крайне редко). В спорах и противоречиях между своими подчиненными, будь то рейхсминистры, рейхсляйтеры или генералы, А. Гитлер всегда выступал верховным арбитром. После войны А. Розенберг отмечал, что Гитлер предпочитал находиться над схваткой, играя роль третейского судьи и вождя, за которым всегда остается последнее слово. Такое положение позволяло ему уверенно держать власть в руках, не давая возможности кому-либо значительно усилиться и стать самостоятельным. Более того, наделение прерогативами и полномочиями всецело находилось в его руках, только ему они были обязаны обладанием тем или иным объемом власти и влияния. Именно этим, а также особенностями создания национального партийного государства в эпоху «национальной революции», объясняется «хаос компетенций» и постоянная конкурентная борьба различных инстанций, занимавшихся одним и тем же. Но А. Гитлер, называя всё это «здоровой конкуренцией в работе», и не думал наводить строгий порядок в системе управления. Бывший министр вооружений Третьего рейха А. Шпеер писал после войны в своих воспоминаниях, что в правовом отношении положение его министерства было довольно неопределённым и зиждилось в основном на спонтанных решениях. Ни в одном из официальных документов не была чётко определена сфера его деятельности. Тем самым он получил возможность в каждом конкретном случае определять степень своей компетенции интересами дела и настроениями своих сотрудников. При этом его почти неограниченные полномочия основывались исключительно на симпатии, которую А. Гитлер испытывал к нему, и любое обоснованное юридическое оформление их неизбежно повлекло бы за собой конфликт с другими министерствами, при которой ему вряд ли удалось бы достичь с ними согласия. А. Шпеер отмечал, что «эта неопределённость была своего рода раковой опухолью гитлеровского режима», однако его такое положение вещей вполне устраивало до тех пор, пока А. Гитлер одобрял проекты указов, предлагаемые им ему на подпись. Когда же А. Гитлер отказывался идти ему навстречу, он оказывался совершенно бессилен.

Некоторые исследователи оспаривают факт существования в Германии в 1933–1945 гг. монолитного и сверхцентрализованного государства, называя это наиболее распространённым заблуждением и ссылаясь при этом на «хаос компетенций и полномочий» и «большое переплетение дублирующих друг друга партийных и государственных структур».

На самом деле именно природой нацистской тоталитарной диктатуры, специфической историей создания партийно-государственной машины и характером всевластия А. Гитлера объясняются как переплетение функций между различными инстанциями, так и отсутствие организационной стройности и чёткости управленческого механизма. А. Гитлер сам эту систему создал, и она его вполне устраивала, а то, что его подчиненные из-за пересечения полномочий и хаоса субординации постоянно конфликтовали между собой, он, видимо, считал для своего диктаторского положения вещью весьма полезной. Рейхсляйтер О. Дитрих писал после войны, что диктатор разрушил строгую систему управления государством и создал запутанную сеть органов, чьи функции частично перекрывали друг друга. При нём стало почти обычным делом учреждать двойственные должности и конфликтующие друг с другом ведомства. В результате верхушка Рейха превратилась в клубок из деятелей, сражающихся за положение и власть. Действуя таким образом, А. Гитлер получал в своё распоряжение двух или трёх руководителей в каждой сфере управления. Выставляя одного в невыгодном свете перед другим или выказывая предпочтение одному перед другим, он обеспечивал выполнение своих планов. «Его метод систематически дезорганизовывал действия высших департаментов правительства так, чтобы он при желании мог властно вмешаться в их работу, доводя своё вмешательство до деспотической тирании», — отмечал О. Дитрих.

Примеров того, как в нацистской Германии различные ведомства занимались одним и тем же делом не счесть, и всё-таки приведем ряд из них. Так, вопросами внешней политики занимались: Имперское министерство иностранных дел (что вполне естественно), но также Внешнеполитическое управление и «Бюро иностранной помощи НСДАП» рейхсляйтера А. Розенберга, Ведомство уполномоченного по внешнеполитическим вопросам в Штабе заместителя фюрера («Бюро Риббентропа»), а также отчасти — Заграничная организация НСДАП гауляйтера Э. В. Боле, Главное управление СС по репатриации этнических немцев «Фольксдойче Миттельштелле» («Volksdeutsche Mittelstelle»; Vomi) обергруппенфюрера СС В. Лоренца, и ряд других организаций. Ситуацию нисколько не изменило и назначение И. Риббентропа вместо К. фон Нейрата министром. К этому надо добавить, что в иностранные дела некоторое время неудачно пытался вмешиваться рейхсфюрер СС Г. Гиммлер через «Фольксдойче Миттельштелле». После того, как И. фон Риббентроп отобрал у Имперского министерства народного просвещения и пропаганды вопросы внешнеполитической пропаганды, Й. П. Геббельс не оставил попыток вмешательства в эту сферу, тем более, что А. Гитлер частично дезавуировал свой приказ по этому вопросу. Этой же проблематикой неустанно занимался А. Розенберг как руководитель «Бюро иностранной помощи НСДАП», главной задачей которого была пропаганда национал-социализма за рубежом.

Вообще же, в Третьем рейхе на пропагандистской ниве неустанно трудились самые разные нацистские организации. Кроме отвечавшего за это дело рейхспропагандаляйтера Й. П. Геббельса с его министерством пропагандистской деятельностью и изданием всякого рода нацистской литературы занималось великое множество неподконтрольных ему структур. Особо острая борьба велась вокруг прессы, которой руководили имперский руководитель прессы, он же — президент Имперской палаты печати (до 1938 года), он же — директор Центрального издательства НСДАП рейхсляйтер М. Аманн и пресс-секретарь НСДАП, он же — пресс-секретарь Имперского правительства и «шеф правительственной печати», он же — президент Имперской палаты печати (с 1938 года), он же — «заведующий отделом печати НСДАП» О. Дитрих. Последний в апреле 1938 года был назначен на должность статс-секретаря Имперского министерства народного просвещения и пропаганды и таким образом должен был подчиняться Й. П. Геббельсу, однако они оба занимали равновеликое положение в партии, оба являлись рейхсляйтерами, и потому О. Дитрих достаточно часто, что называется, «гнул свою линию», игнорируя рейхсминистра. В дела пропаганды постоянно вмешивался «уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП» рейхсляйтер А. Розенберг, который к тому же до 1938 года был главным редактором ведущего рупора нацистской партии — газеты «Фёлькишер Беобахтер» («Народный обозреватель», «Völkischer Beobachter»). Он же 29 января 1940 года возглавил «Центральный исследовательский институт по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания». В сфере контроля над творчеством немецких писателей Й. П. Геббельс, А. Розенберг и председатель Комиссии по защите национал-социалистической литературы рейхсляйтер Ф. Боулер беспрестанно воевали друг с другом. Эти же лица перманентно соперничали и в области руководства культурой. Й. П. Геббельс при этом выступал в качестве президента Имперской палаты культуры, Ф. Боулер — как уполномоченный по вопросам культуры в Штабе заместителя фюрера, а А. Розенберг — вообще как главный контролёр по всем идеологическим делам. Что хотел, то и писал вождь Трудового фронта, имперский организационный руководитель рейхсляйтер Р. Лей, а также главный трубадур антисемитизма Ю. Штрейхер со своей газетой «Дер Штюрмер» («Der Stürmer»). Что уж говорить о совершенно не подконтрольной никому кроме Г. Гиммлера прессе СС…?

В случае с последним следует отметить, что как статс-секретарь Имперского министерства внутренних дел и соответственно заместитель министра (до авг. 1943) Г. Гиммлер должен был подчиняться В. Фрику, но как рейхсфюрер СС и рейхсляйтер в составе Имперского руководства НСДАП, естественно, вёл себя совершенно независимо от него. В. Фрик тоже был рейхсляйтером и к тому же руководителем фракции НСДАП в Рейхстаге, членом которой состоял депутат Г. Гиммлер. К этому надо добавить, что и тот, и другой занимали посты «особых уполномоченных»: В. Фрик был генеральным уполномоченным по имперской администрации, а Г. Гиммлер — имперским комиссаром по консолидации германского народа.

С тем же В. Фриком была связана и другая управленческая коллизия. Ставший 30 января 1933 года министром внутренних дел Рейха он по должности должен был контролировать назначенного 2 февраля 1933 года министром внутренних дел Пруссии Г. Геринга, что уже было достаточно проблематично, поскольку тот являлся рейхсминистром без портфеля. В то же время в Рейхстаге Германии В. Фрик был руководителем фракции НСДАП, в которой Г. Геринг состоял её членом. Однако он являлся президентом Рейхстага, и в этом отношении В. Фрик должен был подчиняться Г. Герингу. 11 апреля 1933 года Г. Геринг одновременно стал министр-президентом Пруссии и в этом качестве также подпадал под должностной надзор рейхсминистра внутренних дел. Однако весной 1934 года Г. Геринг как министр-президент Пруссии назначил В. Фрика министром внутренних дел Пруссии, и уже тот должен был подчиняться Г. Герингу как главе прусского правительства. То есть получалась полнейшая административная неразбериха: на одних постах В. Фрик являлся начальником над Г. Герингом, будучи его подчиненным на других.

Также хаос компетенций и полномочий проявил себя и в сфере руководства экономикой. После создания Управления четырехлетнего плана во главе с Г. Герингом ему должны были подчиняться все другие министерства экономического блока: экономики, продовольствия и сельского хозяйства, финансов, вооружений и боеприпасов, Имперский банк и прочие учреждения. Ведомство Г. Геринга, по сути, было чем-то вроде Госплана гитлеровской Германии, и это в определенной мере оправдывало исключительное положение данного ведомства. Но и тут иерархия не всегда и не во всём соблюдалась. Так, генеральный уполномоченный по вопросам вооружений в Управлении четырехлетнего плана А. Шпеер, он же — рейхсминистр военной промышленности, подчинялся напрямую А. Гитлеру, минуя Г. Геринга, к тому же он получил от диктатора самые широкие полномочия в сфере промышленного производства (как вооружений, так и гражданской продукции). 21 марта 1942 года А. Гитлер издал распоряжение, в котором прямо говорилось: «Все процессы в экономике Германии должны быть направлены на удовлетворение насущных потребностей военной промышленности». Согласно заведённым при авторитарном режиме порядкам это было равносильно предоставлению чрезвычайных полномочий в экономической сфере.

Но особенно характерная ситуация имела место в сфере руководства трудовыми ресурсами. Во время войны данной проблемой занимались: Имперское министерство труда Ф. Зельдте, Имперская рабочая служба рейхсляйтера и рейхсминистра К. Хирля, Управление генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гауляйтера Ф. Заукеля, а также в той или иной степени: Управление четырехлетнего плана Г. Геринга, Имперское министерство вооружений А. Шпеера, Имперское министерство экономики В. Функа, Имперское министерство продовольствия и сельского хозяйства Р. В. Даррé (с 1942 года — Г. Бакке), Главное административно-хозяйственное управление СС О. Поля. Главной задачей этих структур было обеспечение германской экономики рабочими руками. Прямо противоположным в конце войны занимались имперский уполномоченный по тотальной войне Й. П. Геббельс и заместитель командующего Армией резерва Г. Гиммлера обергруппенфюрер СС К. фон Готтберг, задача которых состояла в рекрутировании рабочих и чиновников на службу в армию.

В сфере юстиции также обнаруживала себя хаотичность гитлеровской машины власти. Так, наряду с Имперским министерством юстиции, которое возглавляли Ф. Гюртнер (1932–1941), Ф. Шлегельбергер (1941–1942) и О. Г. Тирак (1942–1945) по партийной и общественной линии обеспечением её функционирования занималось Имперское правовое управление в структуре Имперского руководства НСДАП, руководитель которого Г. Франк одновременно возглавлял Национал-социалистический союз юристов (до 1936 года — «Союз национал-социалистических юристов»). Только в 1942 году в лице О. Тирака произошло объединение постов рейхсминистра юстиции, имперского руководителя юристов и руководителя Национал-социалистического союза юристов. Но это — одна сторона проблемы, другой являлось то, что в Третьем рейхе существовали различные слабо связанные или совсем несвязанные между собой судебные органы. Так, в Лейпциге заседал Верховный суд Великогерманского рейха, но в то же самое время в Берлине оперативно работала Народная судебная палата, занимавшаяся делами по политическим преступлениям, а в Нюрнберге — Специальный суд по политическим делам, т. е. судебные органы, практически неподконтрольные Имперскому министерству юстиции. При этом существовал Высший партийный суд рейхсляйтера Вальтера Буха, занимавшийся делами партаппаратчиков и функционеров национал-социалистических общественных организаций. Высший партийный суд и его отделения на местах имели право выносить различные приговоры, вплоть до тюремного заключения. Свой собственный судебный орган имела и империя СС — Главное управление суда СС, возглавлявшееся обергруппенфюрером СС П. Шарфе (1933–1942), затем — Ф. Брайхауптом (1942–1945). Данный орган и его местные отделения в Германии и на оккупированных территориях занимались рассмотрением дел против членов СС и сотрудников полиции и располагали правом вынесения смертных приговоров.

Образовательной сферой и воспитанием народа в национал-социалистическом духе одновременно занимались Уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП А. Розенберг (январь 1934 — 30 апреля 1945 года), Имперское министерство науки, воспитания и народного образования Б. Руста, «Национал-социалистический союз учителей» (с 1 ноября 1936 года — «Имперский союз учителей») Г. Шемма (1929–1935 гг.) и Ф. Вэхтлера (1935–1945 гг.), «Национал-социалистический союз доцентов Германии» имперского руководителя преподавателей вузов В. Шультце (1935–1945 гг.), а также в той или иной степени: «Национал-социалистический союз немецких студентов», «Гитлерюгенд», «Германская молодежь», «Союз германских девушек» и «Союз девочек» и т. д. Помимо традиционных образовательных институтов при нацистском режиме существовала и довольно разветвлённая система партийного образования и национал-социалистического воспитания, наиболее известной структурой, в которой были т. н. «школы НАПОЛАС» обергруппенфюрера СС А. Хайссмайера.

Таким образом, существование большого числа ведомств, занимавшихся одним и тем же делом, нисколько не противоречило тоталитарной природе гитлеровской партийно-государственной машины власти. На самом деле во главе Германии находилась достаточно небольшая группа лиц, так сказать, «когорта вождей», основная борьба между которыми проистекала по поводу распределения обязанностей и властных полномочий. «Каждый из участников конфликтов, естественно, стремился не только сохранить свою сферу влияния, но и расширить её за счёт сфер влияния своих соперников. Таким образом плодились многочисленные штабы и учреждения, подчинявшиеся только своему шефу», — писал после войны рейхсляйтер О. Дитрих, отмечая при этом, что аппарат правительства и партии при такой системе «раздувался до огромных размеров».

В то же время административный хаос и неразбериху гитлеровской системы власти усиливали сами методы работы диктатора. А. Гитлер, как правило, непосредственно не отдавал письменных приказов тем властям, которым полагалось, а импульсивно давал устные указания тем, кто оказывался рядом, приказывая передать их лично или по телефону надлежащему лицу. Привыкшие к бюрократическому порядку чиновники и особенно военные небрежные указания А. Гитлера, отданные им в ходе разговоров и переданные через третьих лиц, не признавали за приказы, без письменного на то оформления, и потому их не выполняли. Многие «приказы фюрера» были диаметрально противоположны им же самим отданным ранее. Результатом подобной практики становился перманентный поток жалоб и обращений ответственных лиц в его канцелярию, особенно в случае пересечения полномочий между ведомствами. В итоге Рейхсканцелярии пришлось выработать специальные правила по поводу вопросов, требующих непосредственного вмешательства А. Гитлера. В соответствии с ними, главы министерств и ведомств, начальники департаментов должны были обращаться за его указаниями только после согласования с заинтересованными сторонами. Однако добиться консенсуса в случае, если юрисдикция сторон охватывала одну и туже сферу деятельности, как правило, не представлялось возможным.