Бесплатный фрагмент - Ветвь большого дерева. Ковригины

Введение

Перед вами «отчет» по итогам генеалогического исследования, проведенного на базе архивных источников из фондов Российского государственного архива древних актов, Российского государственного исторического архива и региональных архивов города Тамбова, Оренбурга и Самары.

В данной работе использованы следующие документы: писцовые и межевые книги, переписные и разборные книги, ландратские переписи и ревизские сказки, метрические книги церквей и духовные росписи. Приводятся выдержки из работ российских историков, воспоминания очевидцев событий.

В тексте все даты приведены по стилю, указанному в источнике. Даты событий, произошедших до 1918 года, указаны по старому стилю. Стоит помнить, что старый стиль и новый стиль обозначают системы датирования до и после перехода с юлианского календаря на григорианский, произошедшего 24 января 1918 года после принятия Советом народных комиссаров декрета «О введении в Российской республике западноевропейского календаря». Разница между календарями составляет: для периода с 5 октября 1582 года по 29 февраля 1700 года — 10 дней, для периода с 1 марта 1700 года по 29 февраля 1800 года — 11 дней, для периода с 1 марта 1800 года по 29 февраля 1900 года — 12 дней, а с 1 марта 1900 года — 13 дней.

Читатель, погружаясь в содержание исследования, встретит упоминания конкретных дат, которые исчисляются не от Рождества Христова, как в настоящее время, а от Сотворения мира. До конца XVII века на Руси, как и в Византии, начало нового года приходилось не на январь, а на сентябрь и летоисчисление велось от предполагаемой даты сотворения мира. 20 декабря 1699 года царь Петр I издал указ №1736 «О праздновании Нового года». Согласно этому указу, в России начало года было перенесено на 1 января, а летоисчисление стало вестись от Рождества Христова. Таким образом, 1 января 7208 года от Сотворения мира стало 1 января 1700 года от Рождества Христова. Для перевода дат из Византийской эры в Нашу эру необходимо с января по август из текущего года вычитать 5508 лет, а с сентября по декабрь — 5509 лет. Если месяц события не указан, из даты вычитают оба числа (5508 и 5509) и датируют событие по нашей эре в пределах двух ближайших лет.

Следует также акцентировать внимание на аспекте прочтения отчеств, дабы избежать их смешения с фамилиями. В древности отчества образовывались как от имен, так и от прозваний и употреблялись со словом «сын» — Трофим Фефилов сын, Трофим Фефилов. Отчества с суффиксом -ович и -евич были сословно ограничены: ими звались только князья, а с петровского времени — все высокопоставленные лица. После 1917 года привычный социальный уклад в стране изменился, и отчества сделались обязательным компонентом именования всех граждан. Тогда же была установлена и единая форма отчеств с окончаниями –ович, — евич.

В тексте встречаются следующие меры площади и расстояний:

«Четь» (четверть) — мера площади пахотных земель в старинной русской системе мер, равнялась 0,55 гектарам;

«Сажень» — старорусская единица измерения расстояния. В XVII веке казенная сажень равнялась 2,16 метрам;

«Верста» — старинная русская путевая мера длины, в метрической системе соответствует 1 километру 67 метрам;

«Десятина» — мера площади земельных угодий, одна десятина равнялась 1,09 гектарам.

I НА ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЕ

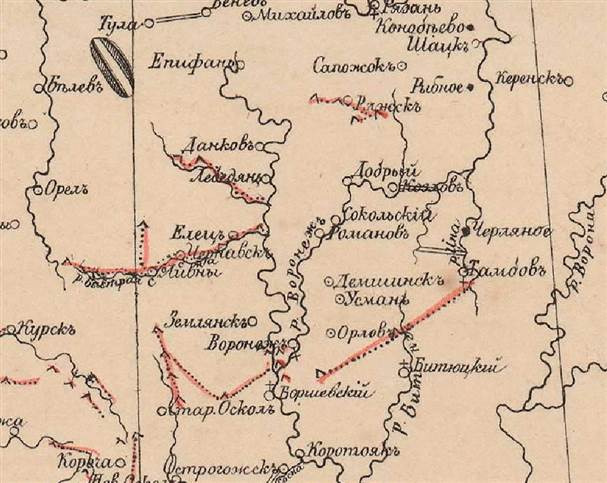

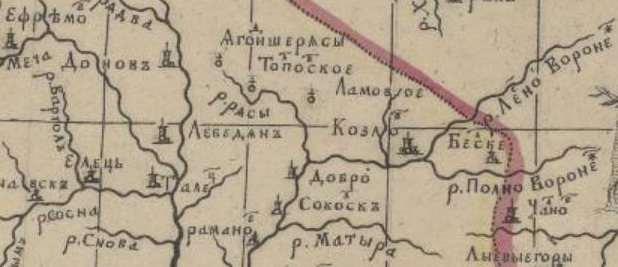

Родоначальником рода Ковригиных был Иван Коврига, чье имя известно лишь из отчества его сына. К сожалению, более подробных сведений о начале истории этой фамилии пока не найдено. Можно только говорить, что сын его Феофил (Фефил) в начале XVII века оказался среди первопоселенцев села Кривец Лебедянского уезда (до 1616—17 годов — Ряжский уезд), села, возникшего на правом берегу реки Воронеж, недалеко от центра будущей городовой и полковой службы — села Доброе Городище.

Появление русских людей в Ряжском уезде в этот период было следствием разрушительных последствий Смутного времени и польско-литовской интервенции, или как писали, «пустоши».

Откуда перешел Феофил, остается неизвестным, но можно с большой долей вероятности предположить, что это был Дмитровский уезд. По переписным книгам 1627/1628 годов в Дмитриевском уезде, после польско-литовской интервенции, значились бывшие населенные пункты Ковригино, Кривец на Дубне и Фурсов на Дубне, все в монастырской вотчине за Дмитровским Борисоглебским монастырем.

«Село Веретье-Кутач тож, на реке Дубне и на речке Пазе <…> К селу примыкали <…> и пустоши, где были прежде деревни: <…> Ковригино».

Былов Н. Н. Дмитровский Борисоглебский монастырь: Ист. очерк / [Соч.] Н. Былова. — 2-е изд. — Москва, 1905. С. 27.

Ковригино было разорено при движении польско-литовских отрядов Яна Сапеги к Троице-Сергиеву монастырю, Кривец полностью сожжен отрядами «тушинцев» в 1610 году. Такая же участь коснулась и Фурсов на Дубне. Жители этих населенных пунктов либо были убиты, либо бежали в леса и другие уезды. Николай Николаевич Былов в своей работе отмечал, что самые большие деревни, Стариково и Кутач, имели только по 4 крестьянских и по 2 бобыльских двора, остальные же больше состояли из одного двора крестьянского и одного бобыльского. Из такого же количества дворов состояли деревни и других станов.

Но вернемся в Ряжский уезд. Первые упоминания о селе Доброе Городище (Добринское Городище) и других ближайших селах и деревнях начинаются только с 1610 года.

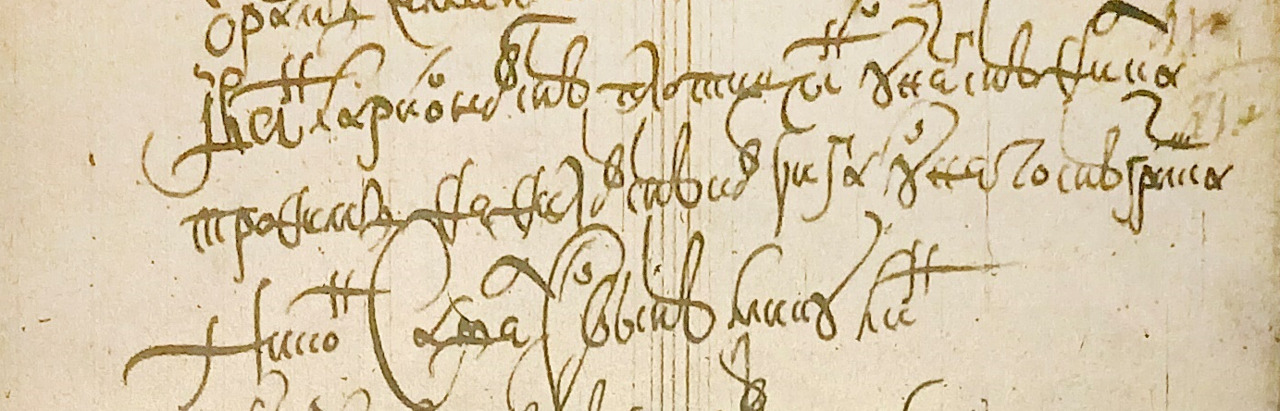

9 мая 1610 года царь Василий Иванович Шуйский пожаловал в вотчину Василию Аввакумовичу Давыдову Медведю Добринское Городище на реке Воронеж земли с озерами «за ево многие службы <…> против врагов наших польских и литовских людей и русских воров, которые до конца хотели разорить государство Московское и веру крестьянскую попрать <…> сто тритцать чети, в Ряском уезде (Ряжском уезде) Добринским городищем на реке на Воронеже <…> в вотчину со всеми угодьи».

13 марта 1611 года московским правительством были подтверждены владения Ивана Михайловича Борятинского, пожалованные ему Лжедмитрием I, королем Сигизмундом и царем Владиславом, по данным выписи о поместных дачах: «дано князю Ивану княж Михайлову сыну Борятинскому к суздальскому его поместью, к 706 четвертям, в его оклад, к 900 чети, в Резанском уезде в Пехлетцком стану дикое поле усада Добринская да Калининская поляна, а в них пашни 48 чети. И обоего за князем Иваном Борятинским поместья 754 чети <…> да ныне ему государь пожаловал велел отдать, что ему дано было при ростриге, а при боярех было в роздаче <…> в Суздале село 648 четьи, да вотчины в Ряском Добринское Городище <…> что было дано 100 чети».

РГАДА. Ф. 141. Д. 2.

В период ещё не окончившейся интервенции (1609—1618 года) и воцарения на русском престоле первого представителя из династии Романовых, Михаила Федоровича (3 марта 1613 года на Земском соборе), Доброе Городище переходит в разряд монастырских сел. Первым владельцем стал московский Чудов монастырь. Вторым, по записи из Вкладной книги от 12 июля 1615 года, московский Новоспасский монастырь: «государь царь и великий князь Михаил Федорович [всеа Русии] пожаловал [в дом ко всемилостивому Спасу] в Ряском уезде на реке на Воронеже, что с Чудовым монастырем вместе, в Добринском Городище, да в селе Ратчине, да в селе Каликине полянах, в вотчину…».

Леонид, архимандрит. Вкладная книга Московского Новоспасского монастыря. СПб., 1883. С. 8.

31 августа 1624 года царь Михаил Федорович пожертвовал Никольско-Добренскому монастырю пустошь левого берега реки Лесной Воронеж в пределах: устье реки Борисовка до истока, далее на Стеньшин Липяг по речке Хомутовка вниз на устье Толмачева озера. Из обыскной речи села Доброго Городища Никольского попа Ивана, старост и крестьян сёл Доброго Городища, Каликиной и Ратчиной Полян от 29 марта 1628 года: «А дано было, государь, преже сево от Никольского затону вниз по Воронежу на Нагайской стороне на речке на Хомутовку Спаса Нового монастыря и Чудотворцу Алексею Чюдову монастырю и Никольскому монастырю в вотчину всем трем монастырем вопче».

РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Ряжск. Неоклеенные столбцы. №10/42008 не нумерован.

Через несколько лет вотчина Добренского Вознесенского монастыря, что при озере Скороменском, переходит к Ивану Гавриловичу Бобрищеву-Пушкину. В Лебедянском уезде в селе Доброе Городище числились, кроме его поместных земель, вотчина, что «была преж сего вотчина Николы Добренского монастыря».

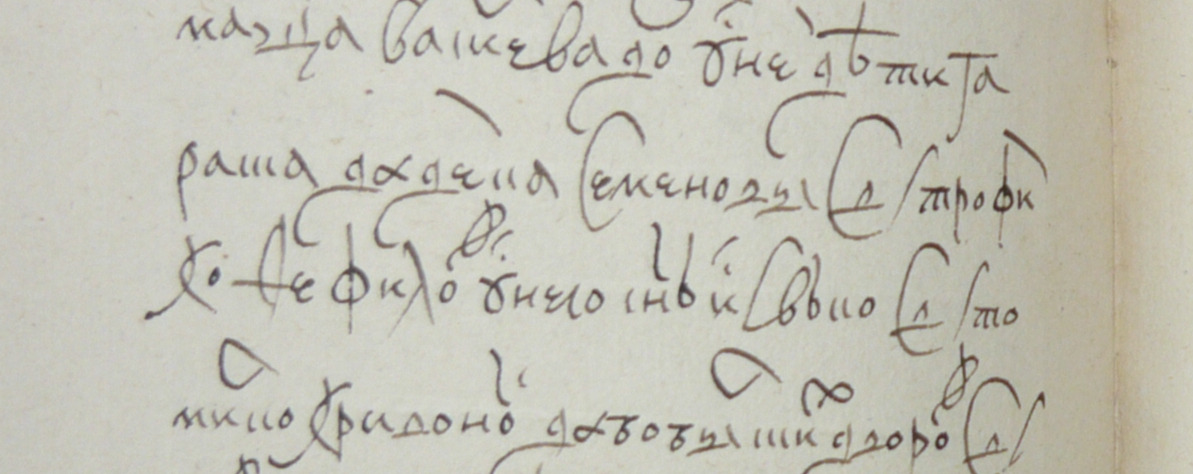

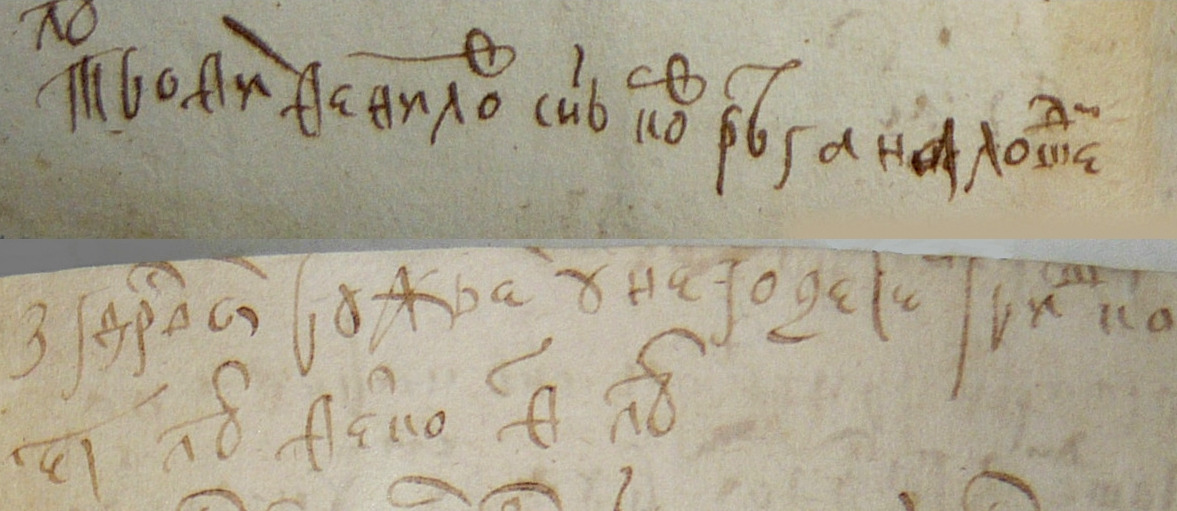

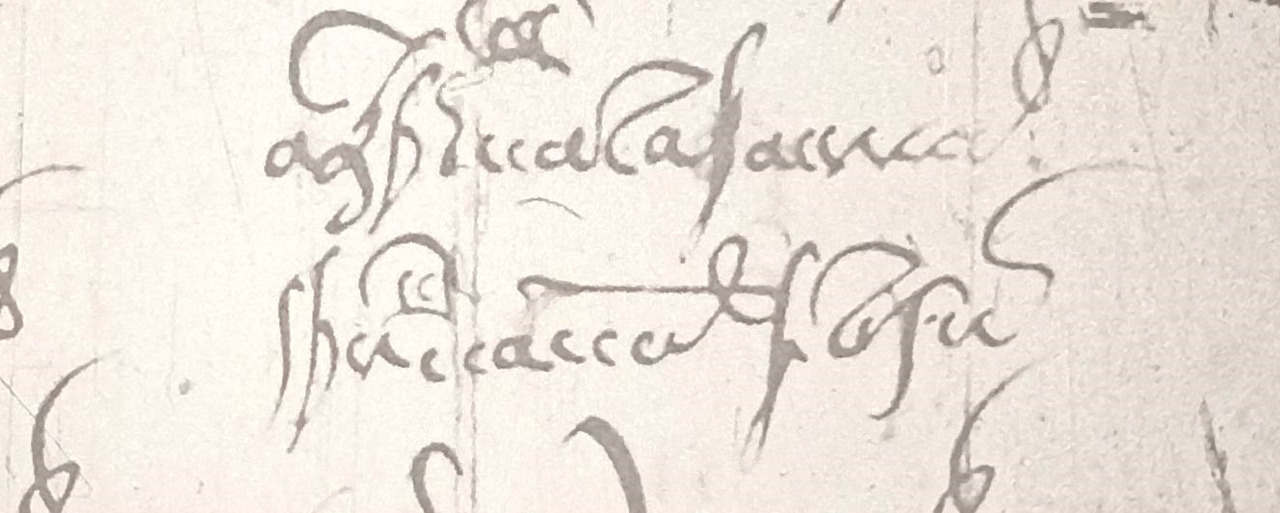

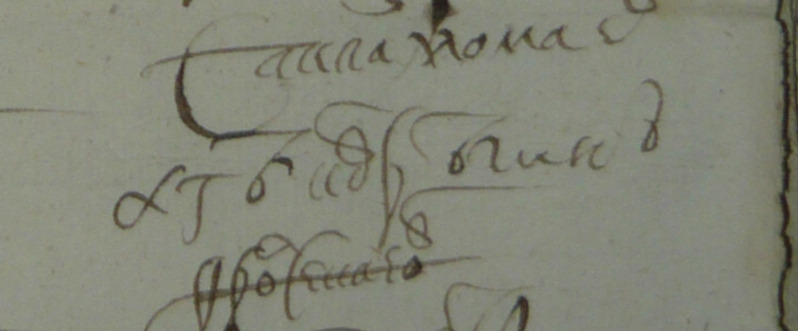

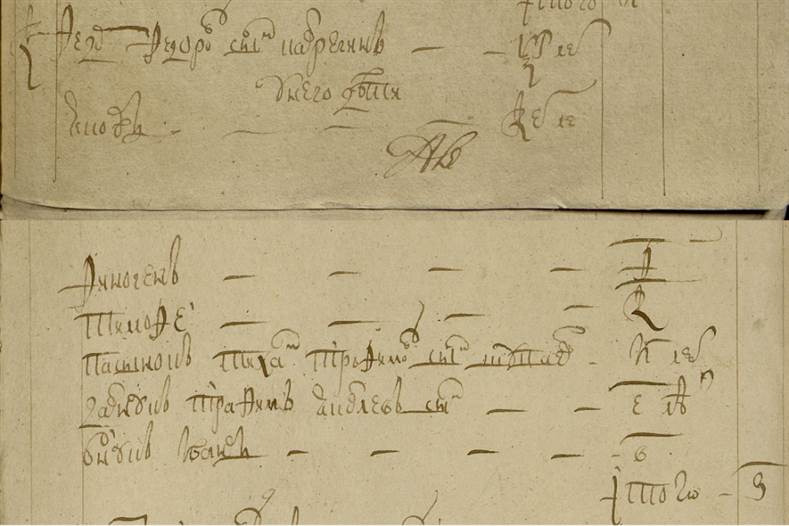

В Писцовой и межевой книге города Лебедяни и Лебедянского уезда «письма, меры и межеванья» писца Григория Федоровича Киреевского (1627—1631 годов) упоминается Фефилко (Феофил) Иванов, в книге написано: «Да по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева великого государя святейшаго патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии указу по памяти ис Поместного приказу 139-го году (1630/1631 года) за приписью диака Неупокоя Кокошкина велено по приговору боярина князя Ондрея Васильевича Ситцково с товарыщи и по обыском Лебедянского уезда всяких чинов людей написать за Спаским монастырем село Хомутец да село Кривец на Затоне Кривецком да починок Борисовку на речки на Борисовки на двесте чети, потому что село Кривец и деревня Борисовка поселилась в спаских угодьях. И за Спаским монастырем написано село Кривец на Кривецком затоне <…> Да в том же селе крестьянских дворов <…> (в) Фефилко Иванов <…> И всего в сельце Кривце тритцать дворов крестьянских да осмнатцать дворов бобыльских. Обоего крестьянских и бобыльских сорок восмь, а людей в них то ж».

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 229. Л. 285 Об. — 288 Об.

30 апреля 1643 года на территорию Лебедянского уезда, в том числе на Доброе Городище, совершают набег 600 татар и 200 черкас (запорожских казаков). «С вогненным боем» перешли они через реку Польный Воронеж и расположились в Козловском и Лебедянском уезде. Они «воевали» вотчины Чудова монастыря (с. Доброе городище, с. Хомуты, с. Кривец с деревнями).

Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.-Л. 1948. C. 317—318.

Последствие нападения отражены в переписной книге 1646 года: «…Село Кривец на Воронеже, а в нем церковь Преображения господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да в пределе святой великомученицы Парасковеи, нарицаемыя Пятницы, осквернена от татар <…> Да в том же селе Кривце запустело от тотарского разоренья 104 двора. Всего восмь дворов крестьянских. Людей в них четырнатцать человек. С 5 дворов бобыльских, людей в них шестнатцать человек…».

В этот период фиксируется первое документальное упоминание о сыне Феофила — Трофиме. Данный факт был зафиксирован в рамках Подворной переписи 1646 года по селу Каликино. «В Гороцком же стану за мнстри в вотчинах. Вотчина всемилостивого Спаса Нового монастыря, что на Москве в селе <…> Каликине на речке на Коромне церковь во имя Рождества господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да в пределе святого пророка Ильи вопче Чюдова монастыря вотчины с крестьяны <…> Да крестьянских дворов <…> (в) Трофимко Фефилов у него сын Иевко».

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 230. Переписная книга Лебедянского уезда. 1646 г. Л. 281 Об.

Отсутствие в Писцовой и межевой книге города Лебедяни и Лебедянского уезда по селу Каликино за 1627—1631 год людей с именем или отчеством Фефил позволяет установить хронологические рамки появления Трофима в данном населенном пункте не раньше 27 и не позднее 46 года, а возможно, Трофим Фефилов обосновывается с семьей в селе Каликино во время или сразу же после татарского набега 1643 года.

Весной 7155 (1647) года вотчина Чудова монастыря была отписана на Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, в 7156 году была отписана вотчина Новоспасского монастыря, с переходом всех жителей на положение «приборных служилых людей» и записью их в драгунскую службу. У них остались их земельные наделы, «а землею и сънными покосы велъно имъ владъть по прежнему, какъ они владъли, будучи за монастыри», при этом они освобождались от выплаты государственных повинностей — «ямских денег и стрелецких кормов», и «никаких оброков имать с них» было не велено. Жалование драгунам не полагалось, они служили — «кормились» — от земли. Правительство снабжало их лишь оружием и боеприпасами. При этом коней для службы драгуны выделяли из своего хозяйства, «со всяково двора по человеку конному и с пищалью», с условием, чтоб драгуны «и прежние свои пашни пахали, и хлеб сеяли, и государевы службу служили». Специально оговаривалось, чтобы «к службе держали добрые особные лошеди опричь пашенных лошедей». Также драгуны должны были иметь при себе «и пищали, и сабли, и рогатины, и всякое б ружье у них было у всех». От каждого двора записывалось по одному человеку с указанием «отцы и прозвищи». «Имать в службу» требовалось «мужиков добрых», которые «лет в по третьятцать и выши до сорока пяти». Брать «за пятьдесят лет старых мужиков в драгунскую службу» категорически запрещалось.

Обучали добренцев «драгунскому строю» офицеры, выехавшие из Датской земли в 1650 году — подполковник Иоганн Гундермарк и прапорщик Петр Доман.

РГАДА. Ф. 210. Книги Московского стола. №53. Л. 564, 564 Об.

Драгуны должны были нести гарнизонную службу, стоять на сторожах (заставах), выходить для преследования и схваток с татарами, строить новые укрепления. Каликинские драгуны несли службу как в Добром Городище, так и в острожеке с башней, под названием «Бревенной», который перекрывал дорогу, проложенную до строительства Белгородской черты и связывавшую села Каликино и Кривец. Тут несли службу 12 драгунов и 12 вестовщиков (людей, назначавшихся из местных жителей для выполнения поручений старшего из драгунов).

Драгунская служба представляла собой одну из наиболее обременительных форм военной повинности, что обусловило появление практики подряда. Многие драгуны, стремясь облегчить свое бремя, делегировали часть своих обязанностей (как правило, треть или половину) другим лицам за денежное вознаграждение или за соответствующую долю своего земельного надела. В результате сформировались категории третчиков и половинщиков, отражающие степень участия в выполнении драгунских функций.

После образования Добренского уезда в 1647 году и его включения в состав Белгородской засечной черты, значительная часть драгун была верстана в дети боярские. Это сословие, занимавщее промежуточное положение между дворянством и крестьянством, получало денежное и поместное жалованье, что делало его ключевой социальной группой в южных уездах России. Дети боярские делились на две основные категории: городовые и полковые. Первые выполняли гарнизонную службу по охране укреплений и городов, в то время как вторые принимали участие в военных походах в составе русского войска.

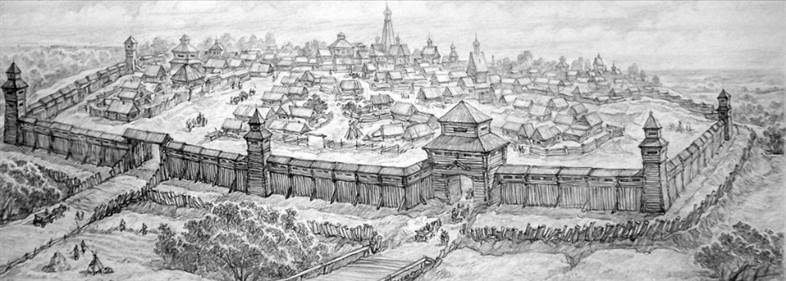

Сам город — крепость Добрый был основан 16 апреля 1647 года указом царя Алексея Михайловича. «Город Добрый построен деревянной на ровном месте во 155 году апреля в 16 числе».

РГИА. Ф. 1343. Оп. 15, Д. 377. Сведения, доставленные из губерний для составления городских гербов и переписка о полковых знаменах. Л. 277.

Непосредственное же решение о преобразовании села Доброе Городище в крепость царь Алексей Михайлович принял в конце осени, в начале зимы 1646 года. 14 декабря этого года по царскому указу было велено отослать из Воронежа в Доброе Городище к воеводе Иванису Михайловичу Кайсарову 300 пищалей для тамошних драгун.

В 1650 году драгуны Доброго городища получили «с Тулы четыре пищали железные со станками на колесах, две по 3 гривенки, две по 2 гривенки, да по сто ядер» и 400 кремниевых мушкетов.

Стены крепости Добрый были срублены «по-острожному» из вертикальных дубовых бревен. По донесению воеводы Еропкина в 1669 году в Добром было 10 башен, длина стен составляла 302 сажени. С севера, запада и юга крепость окружал ров, а с востока, со стороны реки Воронеж, стояли надолбы. Надолбами были окружены и пригородные слободы. Город состоял из центральной крепости и драгунских слобод, однако драгуны проживали в основном в уезде, в селах и деревнях. В слободах драгуны имели дворы лишь для осадного времени и повседневных нужд.

В самом начале 1648 года драгуны города Доброго позаботились о том, чтобы заручиться гарантиями своей неприкосновенности. Добринцы бьют челом от имени всего города государю Алексею Михайловичу: указано де им быть в драгунской службе, а в крестьянах не быть, а ныне де приезжают в Добрый с грамотами многие служилые люди и вывозят их «по старине в крестьянство», отчего драгунские службы пустеют: «а мы холопи твои, — писали челобитчики, — в твоем государеве украинском городе в Добром Городище людишка мало и не все схожия». Добринский воевода Федор Петрович Обернибесов в сопроводительной к челобитной отписке подтвердил, что от тех исков в крестьянстве «город людьми скудеет, и государевы службы пустеют, потому что де они [добринцы] люди не старинные, мало и не все схожие». На челобитной 1649 года 29 июля помечено: «Государь пожаловал, велел дать память в Доброе и приказать без московского указа в крестьянстве и в холопстве, которые в драгунех, суда не давать, а кому дело — ищи на Москве в Разряде».

РГАДА. Ф. 210 Оп. 12. Столбцы Приказного стола №185. Л. 213—214, 364, 430.

Всего же в Добром было поверстано (по данным «сметного списка» 1651 года) в драгуны 951 человек и в пушкари, затинщики и воротники 23 человека; детей, братьев и племянников, поспевших в службу, было 833 человека.

В разборном списке добренских драгунов и пушкарей и воротников и их детей и братьев и племянников и зятев и внучат и половинщиков и соседей и подсоседников и захребетников 1657 года по городу Доброму, селу Каликино, зафиксирована информация о Трофиме Фефилове сыне Ковриге.

РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 797. Список разборный детей боярских, драгун и воротников по г. Доброму перебитый — 1657 г. Л. 295.

Это первое упоминание родовой фамилии — «прозвища» Ковригиных. И оно восходит к прозвищу предка, Ковриги. Ковригами в давние времена называли людей, участвующих в разделе общего семейного хозяйства, так как именно при этом, по обычаю, резали ковригу, делили хлеб. «Ковригу резать — двоим наклад», — так говорит пословица, приведенная в сборнике «Пословицы русского народа» Владимира Ивановича Даля.

В росписных списках города Доброго Городища, датированных 1657 годом, по селу Каликино учтены уже два сына Трофима с указанием их возраста.

РГАДА. Ф. 210. Оп. 6-д. Д. 40. Росписные списки г. Добраго Городища 166-го года. Л. 46—47.

В 1658 году одновременно с завершением строительства Белгородской засечной черты, представлявшей собой систему оборонительных сооружений, возведенных для защиты южных границ государства, был сформирован Белгородский разрядный полк — крупное воинское соединение, включавшее в себя Большой полк, Полк второго воеводы и Полк третьего воеводы. Первым воеводой Большого Белгородского полка стал стольник Григорий Григорьевич Ромодановский.

Структура Большого Белгородского полка в 1658 году:

дворянская конница сотенного строя — 1000 человек;

рейтарский полк Я. Фанрозерзбаха — 1200 человек;

драгунский полк Р. Корсака — 1329 человек;

драгунский полк Х. Гундермарка — 1299 человек;

1-й солдатский полк («Белгородский») Ф. Фанбуковена — 1601 человек;

2-й солдатский полк («Яблоновский») Я. Лесли — 1623 человека;

3-й солдатский полк («Козловский») Я. Ронорт — 1575 человек;

приказ московских стрельцов К. Иевлева — 600 человек.

В Переписной книге служилых людей 1658 года Григорий Трофимов записан как проживающий у отца Трофима Фефилова в селе Каликино.

РГАДА. Ф. 210. Оп. 22. Д. 12. Переписная книга служилых людей. Л. 296.

В 1658 году, по достижении 16 лет, Григорий Трофимов поступает на драгунскую службу в Большой полк.

РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 1909. Именные списки служилых людей Белгородского полка для дачи им жалованья. Л. 163.

Служба Григория проходила в драгунском полку полковника Христофора (Иоганн, до принятия православия в августе 1652 года) Гундермарка, что зафиксировано в Смотренном списке окольничего князя Григория Ромодановского.

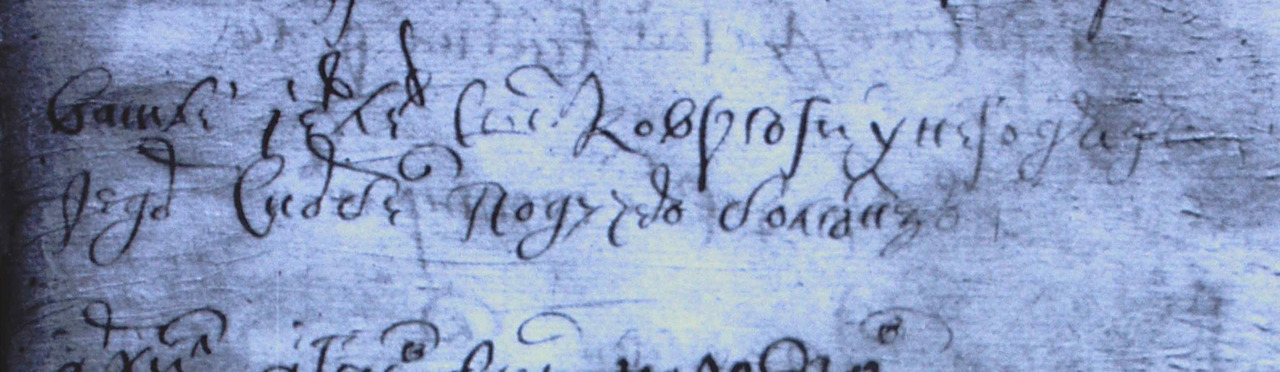

«Хрисофорова ж полку Гундермарка добренские и саколские драгуны пришли из <…> в ннешнем РЗИ (168/1660) году <…> Богародивския и Панинския <…> Гришка Каврегин».

РГАДА. Ф. 210. Оп. 5. Д. 22. Смотренные списки 7167—68/1659 гг. Л. 110.

Согласно окладной книге Иноземского приказа, командный состав полка в 1656/1657 году был следующий:

Полковник Христофор Гундермарк. Подполковник Вилим Фагален. Майоры: Александр Тух, Иван Англер. Капитаны: Левонтей Ортемьев сын Отмусов, Яков Футстерн, Павел Тес, Юрьи Смит, Петр Фрелих. Полковой квартермейстер Мартын Гурик. Порутчики: Емельян Ортемьев сын Отмусов, Рычерт Смит, Онтон Реген, Яков Реттих, Родион Тес, Кирил Лазорев, Дмитрей Арнаут, Федосей Кирьянец, Петр Кирчевской. Прапорщики: Ондрей Пельс, Алексанр Кангазин Полчевской он же, Трифон Бярков, Мартьян Вес, Савакоп Тев.

Окладная книги Иноземского приказа. РГАДА. Ф. 210 Книги Московского стола. №57.

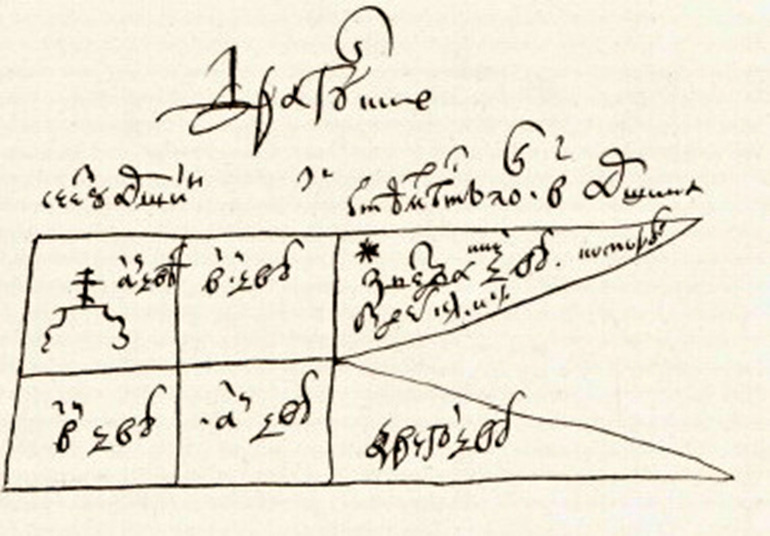

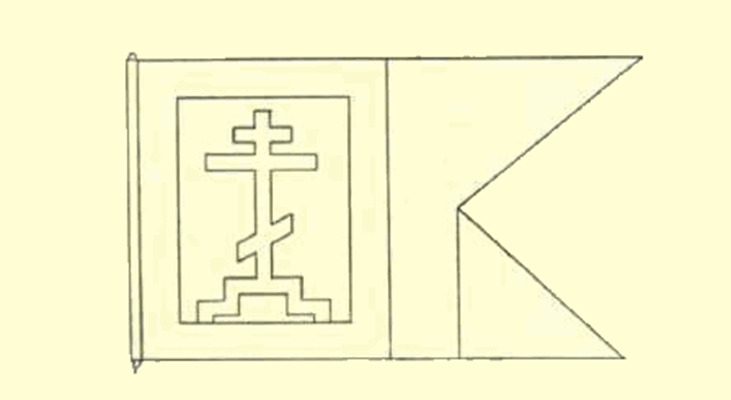

В первой половине XVII века все знамена, принадлежавшие драгунским полкам, были квадратными, размер стороны — от 12 вершков до 1¼ аршина. В центре знамени разцветы — то есть изображения животных. К правой стороне знамени пришивался откос — ткань в форме прямоугольного треугольника. Длина откоса составляла от 1 до 3 аршин. Иногда знамена имели два откоса.

Но уже во время царствования Алексея Михайловича большинство драгунских знамен были приведены к единому образцу и в таком виде просуществовали вплоть до 24 июля 1700 года.

18 января 1665 года царь Алексей Михайлович указал послать из Разрядного приказа в Белгородский полк к боярину и воеводам князю Борису Александровичу Репнину с товарищами «для похода на скоро» 16 рейтарских знамен: 9 тафтяных зеленых, 7 камчатых — 3 голубых да 4 красных; 10 драгунских знамен; 10 солдатских тафтяных знамен.

К «памяти» об изготовлении мастерами Казенного приказа драгунских, рейтарских и солдатских знамен для отправки в Белгород были приложены «обрасцы».

«Середина составлена из четырех тафтяных четыреугольников, двух разных цветов, сшитых крест на крест; в верхней четвертине, прилегающей к древку, написан крест с подножием; к середине пришиты два хвоста, длиною по два аршина, каждый из тафты особаго цвета. А звезды ставить: в первом одну; во втором две; в третьем три; в четвертом четыре; в пятом пять звезд и во всех потому ж ставить для того чтоб знатно было знамена которой роты которое знамя».

РГАДА. Ф. 396. Архив Оружейной палаты. №9508. Л. 2—3.

Начиная с осени 1658 года (то есть фактически с момента своего создания) войска Белгородского разряда участвовали в охране границ России, а его полки принимали активное участие в русско-польской войне 1654—1667 годов. Добренские служилые люди вместе с другими полками Белгородского разряда принимали участие в боевых действиях в Литве и на Украине.

Во второй половине XVII столетия, а именно в 1675 году, Григорий, Агей и Федор Коврегины были зафиксированы в разборной книге служилых людей Добренского уезда, где они числились в драгунах городовой службы.

РГАДА. Ф. 210. Оп. 21. Д. 351. Книга разборная рейтар, трубачей, солдат, пушкарей и других служилых людей гг. Болхова, Козлова, Коротояка, Харькова, Салтова, Нижегольска, Белгорода… Л. 177, 211, 514.

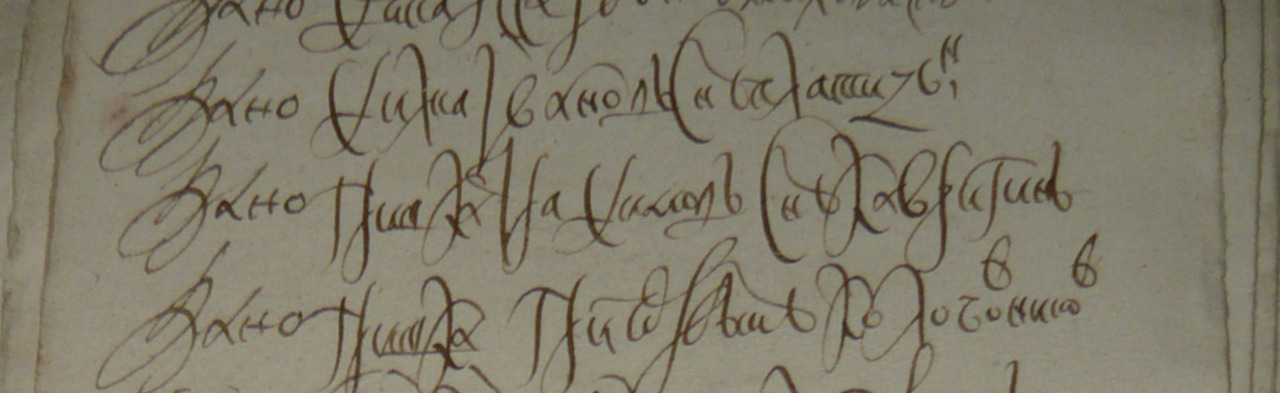

Федор Трофимов сын Коврегин указал: « Лета 7183 году в 10 день по указу Великого Государя Царя и Великого князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая и Белыя России самодержца в Добром городище на съезжем дворе диаком думному Семену Степановичу Титову да Филиппу Артемьеву Доброго городища драгун Федор Трофимов сын Коврегин сказал по Святой непорочной евангельской заповеди Господни еже ей Великого Государя службу учиня городом служит со 165 году поместным и денежным окладом не верстан у меня племяник Васка Иевлев пятнадцати лет иных свойственников задворных и деловых людей крестьянских и бобыльских дворов мельниц и рыбных ловель и никаких угодий нет за мною драгунской земли в Добренском уезде в Рождественском приходе в селе Каликине в дачах двадцать четей и у Государевых дел на приказе ни где не бывал то моя сказка а сказку писал добренец Ефимка Семенов».

РГАДА. Ф. 210. Оп. 21. Д. 351. Книга разборная рейтар, трубачей, солдат, пушкарей и других служилых людей гг. Болхова, Козлова, Коротояка, Харькова, Салтова, Нижегольска, Белгорода… Л. 514.

В смотрено-верстальном списке Разборной книги 1675 года значится Григорий Трофимов: «Доброе Городище <…> Денег по 10 рублев <…> Григорей Трафимов сын Ковригин — Для скудости в службе даны льготы на год».

РГАДА. Ф. 210. Оп. 21. Д. 351. Л. 177.

В 1676 году Агей Трофимов был поверстан в дети боярские, о чем сделана запись в именной росписи городовой службы детей боярских Добренского уезда.

РГАДА. Ф. 210. Оп. ст, Д. 724. Приказной стол. Именная роспись городовой службы детей боярских разных сотен и сел Добренского уезда. Л. 93.

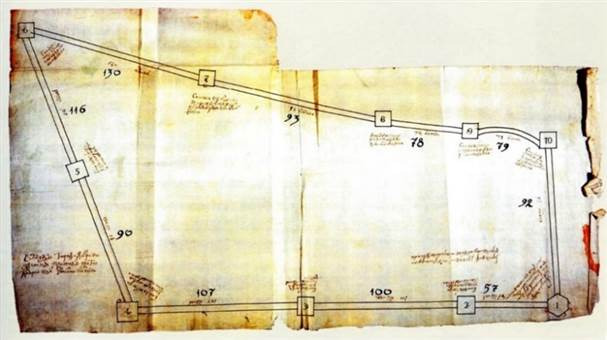

Он же упоминается в 1681 году в Межевой книге спорной земли в Добровском уезде: «… добренцы городовые службы дети боярские. Села Каликина <…> Агей Трофимов сын Коврегин»

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 130.

В 1675 году город Добрый полностью сгорел. К 1677 году он был выстроен вновь на новом месте у Бобышева затона, что за Тихвинским монастырем. Ранее же город стоял выше по течению р. Воронеж, у Ржавца. «Город Доброе построен вновь во 1677 году на крымской стороне, после реки Воронежа и бабышева затону».

Крепость была уже «срублена по-городовому» из 193 «городен» (срубов), имела 2 проезжие и 8 глухих башен. По стенам и башням стояло 13 пушек. Периметр крепости составил около 367 саженей. Высота стен — 3 сажени «от земли до кровли 24 венца, а по мере в вышину 3 сажени». Пригородные слободы по-прежнему защищались надолбами. Жителей тогда в ней насчитывалось около 2800 человек вместе с гарнизоном.

На левом берегу реки, напротив крепости, на дороге поставлен острожек с дубовой стеной на 80 саж.

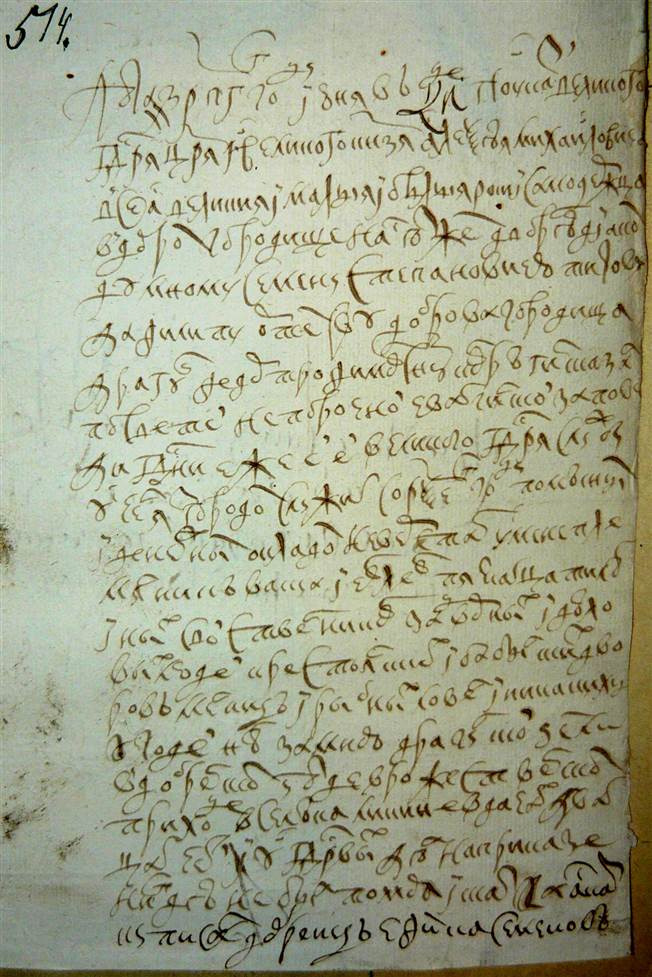

В мае 1682 года Добренские служилые люди были приведены ко кресту, присягнув юному царю Петру.

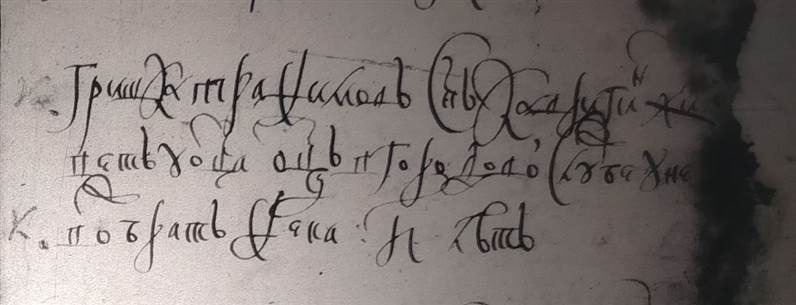

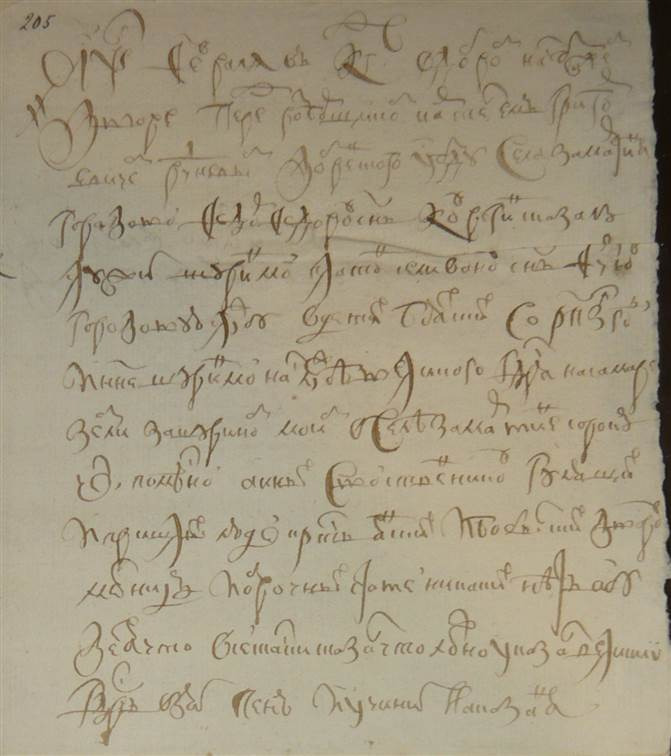

«Лета 7190 году мая в… день по государеву цареву и великого князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и белыя России самодержца указу и по наказу каков дан из розряду за дьячьею приписью стольник Тимофей Устинович Хрущов приехов в Доброе привел ко кресту в Добром в саборной церкви по чиновной книге воеводу Картелья Руднева да добренцов детей боярских полковые и городовые службы всяких чинов служилых и жилецких людей а ково имяны добренцов служилых и жилецких всяких чинов людей ко кресту привели в которых числех и то писано в сих книгах порознь и по статьям ниже сего <…> Приведены к вере мая в 21числе…».

РГАДА. Ф. 210 Дела разных городов. Д. 97. Крестоприводные книги. 1682г.

В майской присяге 1911 фамилий, из них: Добренцы, дети боярские городовой службы села Богородицкого и Панино, Агей Трофимов сын Коврегин (Л. 287 об.); села Каликина Василей Иевлев сын Коврегин (Л. 308); полковые службы салдаты Григорей Трофимов сын Коврегин (Л.341).

Через два месяца те же самые служилые люди Доброго города принесут присягу уже двум царям — Ивану и Петру.

В росписных списках города Доброго за 1697/1698 год по селу Каликино Добренского уезда сделана запись: «Василей Иевлев сын Ковреги у него дядя Федор скорбен подучей болезнью».

Федор, есть Федор Трофимов сын Коврегин, страдающий, как записано, падучей — старое название эпилепсии.

«1706 февраля в 23 в Добром на съезжем дворе перед розборщиком Картельем Григорьевичем Рудневым Добренского уезду села Замартинья городовой Федор Федоров Коврегин сказал: служит шурин мой Платон Селиванов сын Фурсов городовую службу в детях боярских со РПЗ (187/1679) году и ныне шурин мой на службе великого государя на Самаре. Земли за шурином моим в селе Замартинье сорок чет поместной, а иных свойственников, гулящих и пришлых людей, крестьянских и бобыльских дворов, мельниц и оброчных статей никаких нет. А будет я что в сей скаски сказал что ложно, указал великий государь взять пеню и учинить наказанья».

По ландратской переписи 1716 года в селе Замартынье Федор Федоров, у него сын Савелей, в Добром — Савелий Агеев (вновь прибывший), в Каликино — Назар Агеев. В Каликино бежали дворами Борис Григорьев и Михайла Григорьев.

РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 29.

На 1723 год сыновья Федора Трофимова — Архип, Федор и Григорий — проживали в разных населенных пунктах Добренского уезда. Архип Федоров (1673–1723) и Федор Федоров (1660–1728) — в селе Замартынье, Григорий Федоров (1662) — в Чудовской сотне в Добром. Афанасий Назаров, внук Агея Трофимова, — в селе Каликино.

В архивных документах, а именно в окладной книге однодворцев-служилых лиц, зафиксировано имя сына Федора Федорова — Якова, родившегося в 1698 году. На момент проведения переписи населения в селе Замартинье в 1723 году ему исполнилось 25 лет. Отцу, Федору Федорову, — 63 года, Финогену — 9 лет, а Тимофею — 20.

Как уже было отмечено выше, с момента основания Добренского уезда, его население преимущественно состояло из служилых людей. Термин «дети боярские», который активно использовался в переписи до 1716 года, впоследствии в официальных документах уже не фигурирует. В рамках военной реформы 1707–1708 годов, проведенной на территории Европейской России, служилое сословие разделилось на дворянство и однодворцев, последние в итоге подпали под налогообложение и, по сути, были приравнены к крестьянам, а охраной границ начало заниматься регулярное войско. Дворянские права получили только те служилые, которые имели возможность или желание служить. В итоге получалось так, что служилые из одной семьи могли оказаться в разных сословиях: кто пошел на службу, мог получить дворянские права, а кто не пошел — остался в однодворцах.

Категория «служилые люди», хотя и сохранялась, но приобретает уже дополнительный статус «работных людей», труд которых использовался главным образом для выполнения строительных работ на верфях, расположенных вдоль реки Воронеж. Спустя три года, в ходе первой ревизии, проведенной в 1719 году, все потомки служилых людей были официально зарегистрированы как «однодворцы».

В первой половине XVIII века, в результате стабилизации политической обстановки и успешных военных кампаний, набеги ногайских и крымских татар на южные рубежи Российской империи практически прекратились. Это позволило государству значительно расширить свои территориальные границы на юге, что, в свою очередь, привело к снижению стратегической значимости Добренской крепости.

Но в начале XVIII века крепость в Добром по-прежнему сохранялась: «…город рубленой, да острог, в нём 4 башни проезжие, 7 глухих, по мере около города и острога 292 сажени». Тогда же, в феврале 1703 года, через город Добрый в Воронеж ехал со своей свитой Петр I. Поездка в Воронеж была необходима для приведения в порядок своего флота по случаю опасений набега Крымских татар. Вот как описывает это путешествие историк Николай Герасимович Устрялов в 4 томе труда «История царствования Петра Великого», вышедшего в 1863 году: «Он отправился в Воронеж холодною, но бесснежною зимою. С многочисленною свитою <…> Дорога к Воронежу пролегала через Коломну, Иван-озеро, дачи Кикина, Лефорта и Меншикова. Через каждую версту стояли красные столбы с надписью 1701 год; между ними посажены были деревья, по 20 на каждой версте для указания пути. Число столбов было 552. Через каждые 20 верст стоял царский кабак. В деревнях ночью крестьяне выходили за ворота с пучками зажженной соломы для освещения пути. На Иван–озере, откуда вытекает Дон, Петр остановился на пол-сутки <…> Продолжая путь от Иван — озера. Петр со всею компанию остановился при истоках реки Воронежа, на речке Ягодных Рясах. В обширной и красивой даче Меншикова, Называемой Слободки. Близ нее Царь вздумал основать для своего любимца город Ораниенбург…».

Это была запланированная царем остановка, главной целью которой был не столько отдых, сколько выполнение просьбы фаворита Александра Даниловича Меншикова — дать имя принадлежавшему ему только что перестроенному в крепость имению, расположенному всего в 35 верстах от села Каликино и в 50 верстах от города Доброго.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.