Бесплатный фрагмент - Венеция, плывущая на гондоле

Путеводные очерки

Об авторе и его книге

От составителя и переводчика

Фрэнсис Хопкинсон Смит (1838–1915) был человеком необычайных способностей, сродни универсальным творцам эпохи Возрождения, и наибольшую известность приобрёл как инженер, художник и писатель. Он родился в Балтиморе и был внуком именитого художника, поэта и музыканта Фрэнсиса Хопкинсона, одного из подписантов Декларации независимости США.

После окончания Гражданской войны, так и не успев завершить инженерное образование, Фрэнсис младший провел первую часть своей карьеры на стройках века в Соединённых Штатах и отвечал за ряд крупных проектов, самым известным из которых стала закладка фундамента Статуи Свободы.

Одновременно он занимался и своим любимым делом — рисованием углем и акварелью. Когда выдавалось свободное лето, он проводил его за границей, — в живописнейших уголках Европы, а затем выставлял свои работы, которые пользовались неизменным успехом.

А вот свою карьеру писателя Хопкинсон Смит начал почти случайно, когда ему было уже за пятьдесят. Оказывается, этот осанистый инженер-художник с маршальскими усами, который производил впечатление, скорее, банкира или промышленника, обладал ещё одним незаурядным талантом — он был харизматическим рассказчиком и с блеском демонстрировал это на светских мероприятиях. Как писал один из его друзей: «Если когда-либо и существовал сияющий центр жизнерадостности и света, то это был он». Поэтому неудивительно, что Хопкинсон Смит решил использовать свой дар рассказчика и в письменной форме, когда издатель попросил его написать серию очерков к своим акварелям. В результате появились путевые книги по Испании, Голландии и Италии, которые принесли автору широкую известность как писателю.

Предлагаемая книга, известная под названием «Дни на гондоле», посвящена Венеции, этой восхитительной и неповторимой Невесте Моря, и представляет собой собрание своеобразных очерков-акварелей, в которых Хопкинсон Смит во всем своем блеске рассказчика предстаёт как художник слова. Его наблюдательный взгляд, тонкий юмор и благородное сердце, преисполненные любви к этому городу, будут сопровождать читателя на каждом шагу, как и гондольеры Эсперо и Джорджо, бродяга Луиджи, обедневший аристократ по прозвищу Профессор и другие колоритные персонажи, с которыми автора свела судьба в этом городе грёз и сновидений. С помощью пера и кисти он перенесёт читателя в захватывающее путешествие по венецианским каналам и лагунам, набережным и островам, узким улочкам и площадям, величественным соборам, пышным дворцам и нищенским лачугам.

Читатель познакомится с жизнью простых рыбаков и напыщенных аристократов, узнает забавные истории из дворцовых преданий и встретит единственную лошадь во всей Венеции, которая вызывает особую грусть.

Но самое главное — автор приглашает читателя разделить с ним восторг, граничащий с благоговением, перед «великолепием своей возлюбленной Госпожи, этой несравненной Богини Воздуха, Света и Напева» — с её магнетическими восходами и закатами, мерцающими звёздами и задумчивыми куполами, неспешным плеском тишины и задушевными ночными серенадами, перед которыми можно лишь застыть в восхищении или заплакать от счастья.

Ни одно перо не может передать эту красоту, ни одна кисть — ее цвет, ни один язык — ее восторг.

Прежде чем окунуться в увлекательное чтение, читателю стоит услышать ещё одно — «исповедальное» — признание автора, который в полной мере испытал это неописуемое — «священное» — чувство от «Её несравненного присутствия» :

Как бы вы ни оценивали это чувство, как бы ни принижали его или вовсе ни отвергали, факт остается фактом: стоит только ввести этот венецианский наркотик в ваши вены, и вы уже никогда не оправитесь. Тот же трепет охватывает вас при каждом проявлении ее удивительного очарования — и ранним утром, и в ослепительном сиянии полудня, и в прохладе угасающего дня, и в тихие ночные часы.

Это любимейшая Венеция, и другой такой нет!

*

Настоящая публикация представляет собой перевод книги Фрэнсиса Хопкинсона Смита «Gondola days», которая увидела свет в 1897 году в издательстве Houghton, Mifflin and Company, Cambridge: Riverside Press.

Все тексты представлены в моём переводе и снабжены несколькими ссылками с моими примечаниями.

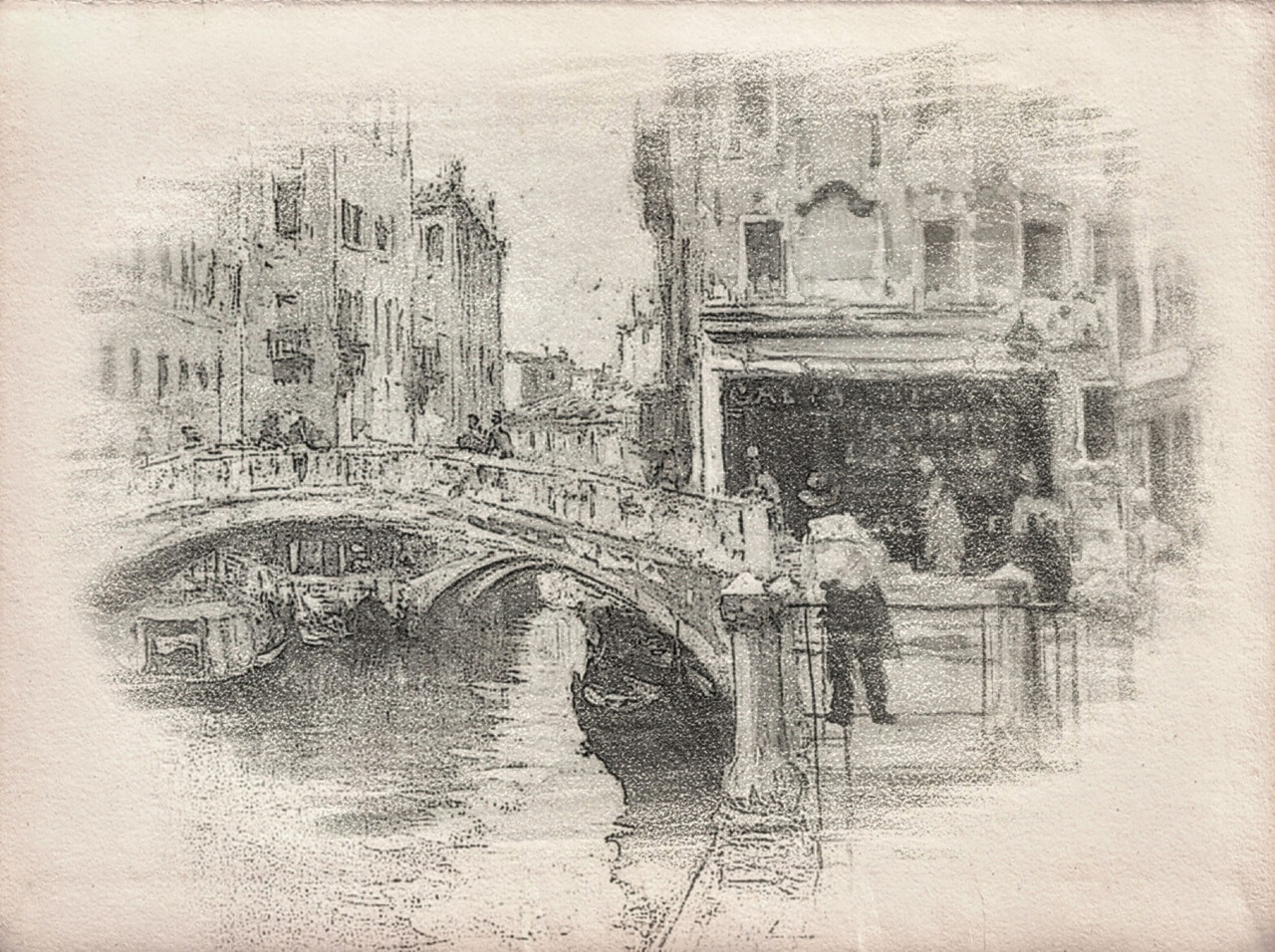

В качестве иллюстраций использованы рисунки, выполненные самим Ф. Х. Смитом. Эти рисунки были опубликованы не только в «Gondola days», но и в другой его книге — «Venice of Today» (Нью-Йорк: H. T. Thomas, 1896), в которой Смит выступил одновременно как автор и иллюстратор.

Изображение на обложке книги создано мной на основе одного из рисунков Смита с использованием графического редактора.

В. Ц.

Предисловие автора

На этих страницах я не задавался целью отобразить великолепие прошлого или исследовать многие животрепещущие вопросы, касающиеся настоящего этого удивительного Города Моря. Я также не осмеливался обсуждать чудеса его архитектуры, богатство литературы и искусства, а также растущее значение его торговли и промышленности.

Я довольствовался скорее той Венецией, которую вы видите в лучах летнего солнца — Венецией, которая поражает своим великолепием, когда вы причаливаете к ее водным воротам; которая восхищает своими красками, когда вы неспешно плывете вдоль Ривы; которая опьяняет своей музыкой, когда вы возлежите в своей гондоле, дрейфуя по бездыханной лагуне — Венецией дворцов, покрытых плесенью, причудливых кафе и арочных мостов; благовонного фимиама, прохладных, тускло освещенных церквей и безмолвных священников; мускулистых мужчин и грациозных женщин — Венецией света и жизни, моря, неба и напевных мелодий.

Никакое перо само по себе не сможет рассказать эту историю. Карандаш и палитра должны послужить важным подспорьем, чтобы полнее представить себе просторы ее площадей, безмятежность ее садов, очарование ее каналов и уличной жизни, беззаботную праздность ее жителей, поблекшую роскошь ее домов.

Если я и отвёл Венеции видное место среди городов мира, то лишь потому, что в наш эгоистичный, материально озабоченный, помешанный на деньгах век, жить в этом городе — радость, пусть даже всего один день: здесь песня ценится выше сольдо; здесь самый бедный нищий с улыбкой делится своей скудной корочкой хлеба; здесь доброта к ребёнку — привычка, а пренебрежение старостью — позор; это город, реликвии прошлого которого — уроки нашего будущего; где каждое полотно, камень и бронзовая скульптура свидетельствуют о величии, роскоши и вкусе, на совершенствование которых ушли тысячи лет, и которые разрушатся только через тысячу лет небрежения

Для каждого из моих соотечественников, любящих искусство, этот город должен стать Меккой; познать его досконально — значит познать всю красоту и романтику пятивекового наследия.

Ф. Х. С.

Прибытие

По-настоящему вы начинаете ощущать приближение Венеции, когда покидаете Милан. Едва поезд отъезжает от вокзала, как в голове уже всплывают все образы родом из вашего детства: огромные ряды белых дворцов, отвесно уходящих в воду; сказочные галеры, отражающиеся вверх дном в красных лагунах; купола и минареты, магазинчики, башни и шпили, храмы с причудливыми арками и тому подобное.

По мере того, как вы мчитесь в пыльном поезде, ваше воображение, подпитываемое воспоминаниями, взлетает на новые высоты. Вы ожидаете увидеть на пристани баржи, украшенные золотом, увешанные персидскими коврами, управляемые рабами, гребущими в два ряда, и развевающие редкие парчовые ткани в море синего цвета, раскрашенного как китайский фарфор.

К тому времени, как вы доберетесь до Вероны, ваш мысленный пейзаж снова изменится. Само название вызывает в памяти веселого любовника из «бала-маскарада», склянку с ядом и лунный свет, озаряющий деревянную гробницу на импровизированном кладбище. Вы инстинктивно оглядываетесь в поисках прекрасной Джульетты и ее няни. Здесь их полдюжины, таких же красивых веронок, в сопровождении бдительных дуэний, отправляющихся на поезде в Город у моря; но они вас не удовлетворяют. Вам нужна единственная — в облегающем белом атласном платье с длинным шлейфом, с поясом, усыпанным бриллиантами, и веером из страусиных перьев. Няня тоже должна быть — полнее, с высоким голосом, слегка сутулиться и угрожающе грозить пальцем, как на старых гравюрах в технике меццо-тинто, которые вы видели с изображением миссис Сиддонс или Пег Уоффингтон. Эта пара дульсиней на переднем сиденье, в шелковых накидках, с корзинкой для пикника и коробкой конфет, слишком современна и банальна для вас и вам не подойдет.

Когда вы приезжаете в Падую, а в поезд не садятся ни дож, ни инквизитор в горностаевой или черной мантии, вы начинаете беспокоиться. В голову закрадывается мучительное подозрение. А что, если Венеции на самом деле не существует? Так же, как не существует ни Робинзона Крузо, ни Пятницы; ни их частокола, ни маленького сада; ни Шахерезады, рассказывающей свои истории до глубокой арабской ночи; ни Санта-Клауса с оленями; ни Рип ван Винкля, преследуемого странными гномами в меховых шапочках. По мере того, как это подозрение усиливается, кровь стынет в ваших жилах, и по спине пробегают тысячи мурашек. Вы начинаете опасаться, что все эти наивные предания, все эти мечты и фантазии — это лишь одна из тысячи и одной лжи, которую вам рассказывали и в которую вы поверили с той далёкой поры, когда вы едва научились произносить слова по буквам.

Покинув Местре — последнюю станцию — вы чувствуете соленый воздух Адриатики сквозь открытое окно вагона. Мгновенно ваши надежды возрождаются. Вытянув шею, вы замечаете длинный, низкий, однообразный мост, а вдали, в фиолетовой дымке, — унылые очертания далекого города. Вы в изнеможении откидываетесь на спинку сидения. Да, вы знали это с самого начала. Все это — обман и мошенничество!

«Всем приготовиться к выходу. Венеция», — произносит кондуктор по-французски.

Ваш багаж тут же подхватывают и помогают вам выйти из вагона полдюжины носильщиков — хорошо одетых, вежливых, в плоских кепках с номерами. Вы поднимаете взгляд. Это похоже на все остальные вокзалы с тех пор, как вы покинули Париж — высокие, тусклые, задымленные, покрытые пылью, с мутными окнами и… Впрочем, вы уже ничему не удивляетесь. Вы не злитесь. Вы просто убиты горем. Еще один кумир вашего детства разбит; еще одна монета, которую жаждала ваша душа, прибита к стене вашего опыта — фальшивая!

«Сюда, к гондолам», — говорит носильщик. Он очень учтив. Если бы он был менее любезен, вы бы, возможно, нашли предлог, чтобы размозжить ему голову на выходе.

Вокзал заканчивается узким коридором. Все та же старая уловка: по обе стороны таможенники; человек с дыроколом пробивает билеты; ряды каких-то мужчин с латунными жетонами на рукавах, размером с аптекарские весы — вы думаете, это извозчики, с кнутами наготове — позже вы узнаете, что это лицензированные зазывалы гондольеров. Все они кричат, все стремятся утащить вас с собой. Вульгарная толпа!

Вскоре вы начинаете дышать свободнее. Впереди еще одна дверь, обрамляющая кусочек голубого неба. «По крайней мере, здесь светит солнце», — говорите вы себе. «Слава Богу хотя бы за это!»

«Сюда, синьор».

Один шаг — и вы на свету. Взгляните! Прямо у ваших ног, вниз к самой воде, спускается величественная лестница из мрамора. Её ступени заполнены толпой гондольеров, носильщиков, женщин с веерами в ярких платьях, священников, продавцов фруктов, водоносов и разносчиков. У кромки воды, и дальше, насколько хватает глаз до прекрасной мраморной церкви, стая гондол, словно чёрные лебеди, изящно скользит туда и обратно. За ними тянется двойная линия церквей и дворцов, обрамляющая сверкающую водную гладь. Над всем этим витает мягкая золотистая дымка, мерцание, полупрозрачность венецианского летнего заката.

Голова кружится — настолько сильным оказалось удивление, настолько чуждой вашему образу жизни и мечтам предстала реальность, — и вы бросаетесь на мягкие подушки уже ожидающей вас гондолы. Поворот запястья гондольера, — и вы устремляетесь в узкий канал. Теперь вас встречают запахи — сырые, прохладные, — это запахи отлива. Дворцы и склады заслоняют небо. Вы плывёте: под низкими мраморными мостами, облепленными людьми, лениво склонившимися над водой; вокруг сотен острых углов, чьи красные и жёлтые кирпичи изглажены тысячами проплывающих лодок; мимо открытых площадей, переполненных кипящей жизнью города. Тени сгущаются; воды мерцают, как искры разбитого сусального золота. Высоко в проёме вы мельком видите башню, розово-красную в угасающем свете; это Кампанила. Дальше вы проскальзываете под аркой, зависшей в воздухе и зажатой между двумя дворцами. Вы поднимаете взгляд, содрогаясь, и обводите очертания рокового Моста Вздохов. На мгновение всё погружается во мрак. Затем вы скользите в море опалов, аметистов и сапфиров.

Гондола останавливается у небольшой каменной лестницы, защищённой огромными полосатыми сине-красными столбами. Соседние гондолы высаживают пассажиров. Крепкий носильщик в золотых галунах поддерживает вашу гондолу, пока вы сходите.

«Комнаты господина полностью готовы. Они выходят окнами в сад; а та, что с балконом, нависает над водой».

Зал полон людей (это «Британия», лучший отель Венеции), они сидят за столиками, болтают или читают, потягивают кофе или едят мороженое. Из открытой двери доносится аромат цветов. Вы выходите, пересекаете сад, в сгущающихся тенях которого ощущается прохлада и свежесть, и входите в небольшую комнату, за которой начинается лестница. Вы поднимаетесь по ней и ступаете через уютные апартаменты, отодвигаете стеклянную дверь и оказываетесь на мраморном балконе.

Как же здесь тихо! Слышен лишь плеск воды о носовые изгибы гондол и шелест небольших волн у водных ступеней. Даже группы людей, сидящих за маленькими железными столиками внизу, частично скрытые цветущими олеандрами, переговариваются полушепотом.

Вы оглядываетесь вокруг — тишина наполняет вашу душу, мягкий воздух обволакивает вас — поверх цветущих олеандров, через мерцающую воду, над прекрасным куполом церкви Санта-Мария-делла-Салюте, сияющим, как огромная жемчужина в ясном вечернем свете. Нет, это не Венеция вашего детства; не мечта вашей юности. Она мягче, нежнее, спокойнее, изысканнее в своих неожиданных для вас гармониях.

Внезапно до вашего слуха доносится мелодия — мягкая, тихая. Она приближается, она все ближе. Вы наклоняетесь вперёд, перегнувшись через мраморные перила, чтобы уловить её смысл. Вдали, по поверхности прекрасного моря, плывёт крошечная лодка. Каждый взмах весла оставляет за собой дрожащую золотую нить. Вот она огибает большой красный буй и теряется за парусами лениво дрейфующего по течению люгера. Затем вся широкая водная гладь оглашается мелодией. В следующее мгновение она уже под вами — певец стоит, держа шляпу для ваших монет; хор сидит, с поднятыми, полными ожидания лицами.

В пустую шляпу вы высыпаете все свои мелкие монеты, ваши глаза полны слёз.

Дни на гондоле

Первое утро в Венеции! Конечно, это лето, а не зима. Эта прекрасная невеста моря особенно очаровательна, когда над ней склоняются ясные небеса, когда легкий туман мягко окутывает её, а лагуны у её ног сверкают, словно отполированное серебро. Когда красные олеандры гордо выставляют свои цветы над низкими, обветшалыми стенами; когда черные капюшоны зимних фельц убраны с трагетти, а гондолы щеголяют своими белыми навесами; когда лодки с дынями и безжизненными парусами лениво проплывают мимо, а над водой разносится пронзительный крик торговца фруктами; когда воздух пропитан, пронизан, наполнен до краев потоками солнечного света — дрожащего, яркого, сияющего; — света, который струится с неба, покрытого жемчугами, опалами и сапфирами; света, который заливает каждый старинный дворец жидким янтарем, пробуждая поцелуем каждую лепнину и убаюкивая каждую тень; света, который ласкает, а не обжигает, ослепляет, но не лишает зрения, освещает, излучает, прославляет каждый парус, башню и купол, — словом, с того самого момента, как великий бог Востока стряхивает капающую воду Адриатики со своего лица, пока он не скроется за пурпурными холмами Падуи.

Ах, эти мгновения утра! Как согревается сердце, и как кровь бежит по жилам, когда вновь проживаешь первое утро в Венеции — и свой первый день, проведённый в гондоле!

Вы вспоминаете, как стояли на балконе, выходящем в сад, когда заметили своего гондольера — гондольера, которого Джозеф, самый искусный из носильщиков, уже нанял для вас в ночь вашего прибытия.

В то первое утро вы только что встали с постели. На самом деле, вы едва ли провели в ней всю ночь. Вы заснули в вихре противоречивых эмоций. Полдюжины раз вы выходили на балкон, внезапно просыпаясь от того, что мимо проплывала какая-то музыкальная лодка, наполняя ночь мелодией, которая казалась в тысячу раз более чарующей в момент вашего очередного волнительного пробуждения — при свете сияющей луны и сверкающих водах внизу.

И вот, наконец, вы снова выходите на тот же самый балкон, с которого открывался вид на олеандры, магнолии и пальмы. Вы слышите звон ложек в чашках внизу и знаете, что кто-то из тех, кто встал пораньше, пьет свой кофе в густых кустах, но это не производит на вас никакого впечатления. Ваш взгляд прикован к прекрасному куполу церкви Салюте напротив; к бронзовой статуе богини Доганы, машущей своей вуалью в мягких дуновениях воздуха; к группе барж, пришвартованных к набережной, с ярко сияющими красными и желтыми парусами; к величественной башне Сан-Джорджо, резко выделяющейся на фоне восточного великолепия.

Теперь вы замечаете, как на гравийной дорожке внизу кто-то приподнимает шляпу и машет рукой в вашу сторону.

«В котором часу синьору нужна гондола?»

Вы вспоминаете его лицо, смуглое и солнечное, смеющиеся глаза, изгиб черных усов и то, как волнистые короткие волосы завивались вокруг его шеи и выбивались из-под его шляпы. На нем уже другой костюм, свежевыглаженный и белоснежный; свободная рубашка, широкий воротник с синей отделкой и брюки из парусины. На талии у него широкий синий пояс, концы которого свисают до колен. На шее — свободный шелковый шарф, настолько свободный, что вы замечаете широкую, мужественную грудь, мышцы шеи, наполовину скрытые полосатой рубашкой для гребли, покрывающей смуглую кожу.

В этом молодом человеке есть какая-то жизнерадостность, легкость, искорка, которая вдохновляет. Глядя ему в лицо, вы это чувствуете. Он — часть воздуха, солнечного света, аромата олеандров. Он принадлежит всему, что его окружает, и всё принадлежит ему. Его одежда, его манера поведения, даже то, как он держит шляпу, с первого взгляда показывают, что, хотя в данный момент он ваш слуга, во многом, что вы глубоко цените, он — ваш господин. Если бы у вас была его грудь и предплечье, его солнечный нрав, его прекрасное пищеварение и удовлетворенность жизнью, вы могли бы легко отдать половину всего своего имущества в качестве платы. Прожив с ним месяц и проникнувшись его духом, вы забудете обо всех этих различиях в отношениях между слугой и господином. Шесть франков в день, которые вы ему платите, покажутся лишь вашим вкладом в содержание гондолы; его доля — это его услуги. Проведя полночи на Лидо, пока он плавал рядом с вами, или проделав путь на лодке до Торчелло, или отслушав раннюю мессу в Сан-Розарио, расположенном выше к Джудекке, пока он стоит перед вами на коленях, положив свою шляпу на прохладный тротуар рядом с вашей, вы начинаете забывать даже о франках и захотите заполучить гондолу и все остальное себе, чтобы сделать его гостем и тем самым хоть как-то исполнить постоянно возрастающую обязанность гостеприимства, под которое он вас подводит. Вскоре вы начинаете понимать, что, несмотря на все ваши пожитки — богатство, превосходящее даже самые смелые мечты этого гондольера, — на самом деле, из вас двоих, он вас богаче. Он унаследовал всю эту славу дворцов, моря и неба со дня своего рождения и может жить в ней каждый час в году, без быстро угасающего кредита или приближающегося дня отплытия, которые могли бы омрачить его душу или испортить ему удовольствие. Когда настанет ваш роковой день и ваш чемодан будет собран, он будет стоять у водных лестниц вокзала, со шляпой в руке, со слезами на глазах, и когда один из господствующих демонов нашего века — Спешка — усилит свою хватку на вас, и вас вынесет через огромный Железный мост, и вы снова начнете ту жизнь, которую теперь ненавидите, еще до того, как доберетесь до Местре — если ваш гондольер хоть чуточку похож на моего гондольера Эсперо Горгони, которого я всем сердцем люблю, — вы найдете вашего гондольера на коленях в церкви рядом с вокзалом, шепчущего молитву о вашем безопасном путешествии через море и тратящего один из ваших жалких франков на освященные свечи, чтобы они горели, пока вы не доберетесь до дома.

Но вы не ответили своему гондольеру, который стоит на гравийной дорожке внизу, подняв глаза вверх.

«В какое время синьору понадобится гондола?»

Вы просыпаетесь от своих раздумий. Гондола? Да прямо сейчас! Как только вы проглотите кофе. Десять минут спустя вы, опираясь на согнутый локоть Джорджо, уже ступаете в его лодку.

Она не похожа ни на что другое, к чему когда-либо прикасались ваши ноги — такая податливая и в то же время такая прочная; такая мелкая и в то же время такая устойчивая; такая легкая, такая плавучая и такая располагающая к покою, отдыху и комфорту.

Как изящно она плывёт по воде! Как знающий лебедь, она склоняет голову, железный клинок носа, и скользит по груди Гранд-канала!

Вы останавливаетесь на мгновение, рассматривая длинное, узкое судно, сине-черное и серебристое в утреннем свете, такое же грациозное в своих изгибах, как птица; белый тент в средней части судна, задрапированный по бокам и сзади, мягкое, обтянутое кожей сиденье, уютные подушки и шелковую бахрому, а также шелковые шнуры, удерживающие причудливых львов из полированной латуни. Позади и на корме стоит ваш гондольер, легко и грациозно покачивающийся в такт веслу. Вы наклоняетесь, раздвигаете занавески и опускаетесь на подушки. Внезапно вас охватывает чувство благородной возвышенности. Никогда в жизни вас так великолепно не возили. Четверки, командорские двуколки и даже ландо в триумфальных шествиях с белыми лошадьми и плюмажами вам теперь кажутся скучными и обыденными. А здесь целая баржа, галеон, Буцентавр, — в вашем полном распоряжении; бесшумный, бдительный, покорный вашей самой малейшей прихоти, послушный малейшему прикосновению. Вы парите между землей и небом. Вы чувствуете себя властелином, вышедшим подышать свежим воздухом: вас размещают, как раджу, обслуживают, как Клеопатру, и вы плывете, как дож. Вы господствуете в пространстве и повелеваете стихиями.

Джорджо же опирается на весло, с которого, словно роса, стекают миллионы бриллиантов.

«Куда теперь, синьор?»

Куда угодно, лишь бы под солнцем. Может, на площадь Пьяцца, а затем обогнуть Сан-Джорджо с его красной башней и величественным фасадом, а позже, когда удлинятся тени, отправиться в Общественный сад, и обратно домой в сумерках через Джудекку.

Эта пристань для гондол на Пьяцца, главная из венецианских стоянок, — ступень, мокрая и покрытая илом, ведущая в самое сердце города. Во истину — в сердце, ибо сама жизнь каждого канала, площади и улицы течет сквозь него нескончаемым потоком весь день и всю ночь напролет, — с первых проблесков рассвета до новых рассветов: кажется, в Венеции никто никогда не ложится спать. Вдоль и вблизи края этой пристани возвышаются самые роскошные образцы венецианской архитектуры. Сначала Королевские сады Королевского Дворца с мраморной балюстрадой и широкой лестницей, ведущей к воде; затем Библиотека с венцом из статуй, белых на фоне неба; затем две величественные колонны, без ворот, на Пьяццетте, украшенные изображениями Святого Феодора и Льва Венеции; и дальше, за краем Сан-Марко — Часовая башня и три больших флагштока; затем Дворец дожей, этот шедевр XV века; затем Тюрьма, с видом на Мост Вздохов, словно застывший в воздухе; затем широкий изгиб Ривы, теряющийся в полосе деревьев, затеняющих Общественный сад. И, наконец, над всем этим, если поднять взгляд, — величественная Кампанила, чудесная колокольня Сан-Марко, простая, без украшений, возвышенная, устремлённая ввысь, — ввысь, в безмятежное небо, где ее позолоченный ангел, величиной с человека, с распростертыми крыльями, сверкающий в утреннем солнце, — лишь золотая точка в синеве.

Прежде чем ступить на нижние ступени водной лестницы, ваш взгляд останавливается на Старике с непокрытой головой. Он держит длинный посох, усеянный старыми монетами, с крюком на одном конце. Одной рукой он поддерживает вашу гондолу, другой протягивает шляпу. Это старый гондольер, слишком старый, чтобы грести. Он знает вас, беднягу, и знает таких, как вы. Скольким таким энтузиастам он помог сойти! И он знает Джорджо, помнит, как тот, подобно ему, когда-то мастерски орудовал веслом. Вы бросаете пенни в его морщинистую ладонь, ловите его благодарные слова и присоединяетесь к толпе. Аркады под Библиотекой полны людей, курящих и потягивающих кофе. Как восхитителен аромат и острый запах табака! В тени Дворца дожей группы бездельничают и разговаривают — чуть плотнее там, где установлен мольберт какого-нибудь художника или где хорошенький, изящный ребенок кормит голубей.

Ещё мгновение, и вы оказываетесь на площади Сан-Марко — величественной Площади Дожей, с тысячами квадратных футов белоснежной мостовой, пылающей на солнце, обрамленной с трёх сторон мраморными дворцами, с величественной Колокольней, возвышающейся над всем миром; а истинным украшением площади, её прославлением, бесценным и неповторимым сокровищем из мрамора, порфира, верде антико и бронзы, предметом отчаяния современных архитекторов и восторгом художников всех времен, является святейшая церковь Сан-Марко.

В этом огромном четырехугольнике кружатся голуби, голуби Дандоло, взмывая в мягкие облака, с отблесками света на горле. Они сыплются дождем на позолоченные кресты и округлые купола, цепляются за замысловатую резьбу, над и под позолоченными головами святых из камня и бронзы, проносятся по раскаленной площади серыми и черными вихрями, оседают, словно рой мух, чтобы тут же вспорхнуть, собраться в стаю и снова закружиться. Эти птицы — любимцы государства, начиная с осады Кандии, когда главный гонец великого адмирала Дандоло, предок одного из этих белогрудых голубей, принес добрую весть в Венецию в день, когда над адмиралом взвился победный флаг, и Великий Совет, заседавший в торжественной обстановке, впервые узнал вести из мягкого оперения его крыльев.

С одной стороны, перед церковью, возвышаются три огромных флагштока, те самые, что вы видели у пристани. Они вделаны в бронзу, искусно вылеплены и украшены, и несут знамена Крита, Кипра и Мореи — королевств, завоеванных государством. Все три стоят в ряд, отдавая честь силе, что их покорила, и навечно склоняя свои цвета перед славой ее прошлого.

Здесь же, на этой благородной площади, прямо под вашими ногами, происходили торжества, исторические празднества, заговоры! Здесь веками совршался священный обряд Тела Христова, озаренный фонарями и факелами. Здесь одиннадцать веков назад слепой старик Дандоло принимал вождей французских крестоносцев. Здесь пышную свадьбу Франческо Фоскари отметили турниром, свидетелями которого стали тридцать тысяч человек, а само торжество длилось на протяжении десяти дней. Здесь были подавлены заговоры Тьеполо и Фальеро — венецианцев против венецианцев, единственный раз за тысячу лет. И здесь Италия пережила свое величайшее унижение: оккупацию французами под предводительством новоиспеченного воителя, который развернул свои пушки у дверей Святой Церкви, сбросил с пьедесталов четырех бронзовых коней над священным входом — коней Константина, выкованных Лисиппом Греком, — и ограбил величественную Церковь, забрав серебряные светильники, похитил с древней колонны крылатого льва, а затем, после кампании, беспрецедентной по своему блеску и не имеющей равных по унижению и позору, нанесенному народу, который десять веков не знал иной власти, кроме венецианской, с горькой и жестокой иронией водрузил в центре этой самой благородной площади «Древо Свободы», у которого 4 июня 1797 года были сожжены регалии древней Республики.

И все же, несмотря на все превратности судьбы, сегодняшняя Венеция — это все еще Венеция ее славного прошлого, Венеция Дандоло, Фоскари и Фальеро. Актеры давно умерли, но декорации те же; то же солнце, тот же воздух, то же небо над всем. Прекрасный купол церкви Салюте по-прежнему доминирует над Гранд-каналом. Большая площадь все так же совершенна во всех своих пропорциях и во всем, что составляло ее красоту и великолепие. Кампанила по-прежнему возвышается, сверкая в утреннем свете. Высоко над всем по-прежнему мелькают и кружат венецианские голуби — голуби Дандоло — то черные, как пепел, то золотые как хлопья в желтом свете. Двери священной церкви по-прежнему открыты; люди входят и выходят. Под мраморными аркадами, где солдаты французской армии складывали оружие, сегодня сидят сотни свободных венецианцев со своими женами и возлюбленными, поедая мороженое и потягивая кофе; большой Королевский оркестр наполняет воздух своей музыкой.

Когда вы спросите, какой волшебник совершил это превращение, пусть престарелый проводник ответит так, как однажды ответил мне, когда, переходя площадь и сняв шляпу, он указал на камень и сказал на своем мягком итальянском:

«Здесь, синьор, — именно здесь, где великий Наполеон сжег наш флаг, — благородная Республика наших отцов, под нашим добрым Королем и его царственной супругой, родилась заново».

Но вы не можете остаться. Вы вернетесь и изучите площадь завтра; не сейчас. Воздух опьяняет вас. Солнечный свет проникает в вашу кровь; ваши щеки горят; вы смотрите в окно на Гранд-канал — расплавленное серебро в мерцании утра. Внизу, возле Общественного сада, за Сан-Джорджо, словно скопление бабочек, парит флот рыбацких лодок Кьоджи, замерших в канале без ветра. У Ривы, рядом с рестораном «Даниэли», стоит пароход из Триеста, только что прибывший, окруженный роем гондол и баркасов у трапов; желтый дым из его трубы лениво плывет. Дальше, на золотом шаре Доганы, бронзовая Богиня Ветра, легкая как воздух, парит, ее лицо пылает, а вращающийся парус изогнут под попутным ветром.

Вы решаете больше не останавливаться; лишь плыть по течению, развалившись на подушках, наблюдать за кружащимися чайками и медленным шелестом весел многочисленных лодок. Вы распахнете — настежь — огромные врата своей души. Вы не просто будете наслаждаться, вы будете впитывать, впитывать, наполнять себя до краев.

Вы часами дрейфуете. Завтра будет предостаточно времени для церквей, дворцов и кафе. Сегодня вам хочется лишь соленого воздуха в лицо, плеска и журчания воды на носу лодки и тихой песенки, которую Джорджо напевает себе под нос, наклоняясь к веслу.

Вскоре вы ныряете в прохладный канал, скользите вдоль старой стены, покрытой пятнами и выщербленной от воды, и останавливаетесь у низкой ступеньки. Джорджо выпрыгивает, наматывает веревку на железное кольцо и исчезает за аркой, обрамляющей сад, утопающий в цветущих лианах.

Наступил полдень. Пора на обед!

За время своих странствий вам предлагали самые разнообразные завтраки — на белоснежных яхтах, с идеально чистыми палубами, блестящей медью и навесом над головой. Посреди дикой природы, лежа на ветках бальзамина, когда запах бекона и трескучей форели наполнял воздух, а синий дымок вился среди высоких сосен. В садах Солнечной Испании, которые, как вы помните, находятся в Гранаде, у великой стены Альгамбры, — и сейчас вы видите стол, уставленный фруктами и цветами, и слышите гитару цыганки. На берегу прекрасного залива Матансас, где идальго, наблюдавший, как вы рисуете, примчался на своем «воланте» и увез вас к своим апельсинам и омлету. В «Сен-Клу», на берегу Сены, с бесшумным официантом в том же поношенном костюме и галстуке, что и накануне вечером. Но филе и дыня! Да, вы бы пошли туда снова. Словом, я утверждаю, что вы повидали всякие завтраки на свежем воздухе за свою жизнь, но никогда — в гондоле.

Через несколько минут Джорджо раздвигает виноградные лозы. Он несёт корзину, накрытую белой тканью. Он ставит её у ваших ног на дно лодки. Вы замечаете крышку сифона и кувшин с вином — не спешите, подождите, пока он подаст его. Но не здесь, куда мог бы заглянуть кто угодно; а чуть дальше, где олеандры свисают со стены, их цветы купаются в воде, и где прохладный воздух веет между нависающими дворцами.

Позже Джорджо задергивает все занавески, кроме той, что рядом с олеандрами, отходит назад и берет доску, которую ставит на маленькие боковые сиденья перед вашими подушками для отдыха. На этой доске он расстилает скатерть, а затем ставит сифон с газированной водой и кьянти, большой стакан с колотым льдом и маленькие твердые венецианские рулетики. (Кстати, знаете ли вы, что во всем мире существует только один вид настоящих роллов?) Затем идут: сыр горгонзола — живая, бодрая горгонзола, вся в зеленых крапинках, завернутая в листья; дыня в грубой кожуре; немного инжира и персиков. И наконец, на самом дне корзины — тарелка макарон, приправленных перцем. Мяса вам не полагается. При всём желании, вы бы его всё-равно не получили. Как-нибудь, прогуливаясь по каналу или вверх по Джудекке, вы можете отведать свежеприготовленной рыбы на проплывающем мимо суденышке, обслуживающем лодочников, — что-то вроде плавучей кухни для тех, кто слишком беден, чтобы иметь собственный очаг, — но мяса вам не видать никогда.

Джорджо подает вам угощения так же изящно, как это сделала бы женщина: разворачивает сыр, разрезает рулетики, делит дыню на полумесяцы, аккуратно вынимая каждое семечко ножом; и наконец, кофе из маленького медного кофейника и тонкие сахарные лепешки в толстых, небьющихся, приземистых маленьких чашечках.

В этой трапезе нет смены блюд. Вы закуриваете сигарету с первым же глотком и курите не переставая: вот такой он — ваш первый завтрак.

Ну а после вы распластываетесь на спине, дым вьется сквозь полузадернутые занавески. Вскоре ваш гондольер собирает остатки — половину дыни и прочее, — всегда хватает на двоих, — перемещается на корму, и вы слышите звон стекла и шипение сифона. Позже вы замечаете проплывающие обглоданные дольки и пустой лист. Джорджо тоже был голоден.

Но сад! — на него ещё есть время. Вы быстро обнаружите, что он не похож ни на один из известных вам садов. Здесь нет цветочных клумб и гравийных дорожек, нет кирпичных фонтанов с полуобнаженным чугунным мальчиком, борющимся с раскрашенным зеленым дельфином, из открытой пасти которого бьёт вода. Вода, конечно, здесь есть, но она находится в глубоком колодце с большим мраморным обрамлением — окружённым изысканной резьбой и потемневшим от плесени; есть и низкие виноградные шпалеры, и заросли вьющихся роз, наполовину скрывающие обветренного Купидона со сломанной рукой. А еще здесь есть старомодные солнечные часы, и сладко пахнущая шкатулка причудливой формы — уютная беседка, так густо покрытая листьями и переплетенными ветвями, что сразу вспоминается ваша Дульсинея. И есть мраморные скамейки и каменные ступени, а в дальнем конце — старые ржавые ворота, через которые Джорджо принёс обед.

Всё это так ново для вас, отдаёт такой прохладой и так успокаивающе! Впервые вы начинаете осознавать, что дышите воздухом Города Тишины. Ни гула суетливого ткацкого станка, ни топота лошадей, ни грохота колёс, ни толчков, ни сотрясений; только голоса, доносящиеся над водой, и плеск ряби, когда вы проплываете мимо. Но день клонится к закату — снова в лучах солнца.

Джорджо крепко спит; его рука прикрывает лицо, его огромная широкая грудь обнажена до самого неба.

«Да, синьор!»

Он мгновенно просыпается, протирает глаза от сна и, подпрыгивая, ловит весло.

Вы скользите туда-сюда, под мраморными мостами, заполненными людьми; вдоль набережных, усеянных лодками; мимо кафе, церквей и дворцов, и так далее до широкой водной глади перед Общественным садом.

Но вы не высаживаетесь на берег; это будет в другой день. Вы желаете плыть обратно по каналу, любуясь великолепием заходящего солнца. Внезапно, когда вы поворачиваетесь, солнце скрывается за горизонтом: это огромный военный корабль «Стромболи», стоящий на якоре у садовой стены; грандиозный, прочный, как крепость, с изящными линиями, как яхта, с изысканными деталями перил, мачты, рей и орудийных установок, — свет слепит, отражаясь от их полированной латуни.

Через мгновение вы оказываетесь под его кормой и дальше, огибаете старую верфь с необычной аркой, — ту самую, что выгравировал Уистлер, — уклоняетесь от маленьких пароходиков, пыхтящих с непомерной гордостью, задрав носы к гондолам; минуете длинную набережную Ривы, где торпедные катера стоят на привязи в ряд, как резвые кони, готовые к скачке; мимо лодок с фруктами, спускающих паруса, чтобы сократить путь к рынку рядом с Риальто; мимо длинной, низкой, уродливой бани, стоящей на якоре у Доганы; и мимо чудесной, несравненной, незабываемой и любимой, самой благословенной — Санта-Мария-делла-Салюте.

О, этот закат, прямо в лицо царственному солнцу, сопровождаемый всей пышностью и славой уходящего дня! Что можно сказать об этом буйном, ликующем, властном боге Запада, облаченном в пурпур и чистое золото; о боге, усыпающем свой путь лепестками роз, брошенными на лазурные нивы; покоящемся на ложе из фиалок; пропитанном, утопающем, опьянённом цветом; каждый шпиль, башня и купол пылают; весь мир встаёт на цыпочки, посылая свои поцелуи на ночь!

Джорджио тоже в восторге. Его шляпа снята, лежит на узкой палубе; его галстук ослаблен, его белая рубашка, когда он поворачивает к Джудекке, сверкает, как горящее золото.

Почему-то невозможно спокойно смотреть на всю эту красоту и величие. Вы вскакиваете на ноги. Нужно обязательно осмотреться по сторонам, — и ваш взгляд жадно устремляется вдаль — к лагуне за огромной мельницей и садами.

Внезапно вас окутывает нежный фиолетовый свет; очертания дворцов приобретают пурпурный оттенок; вода тускнеет до мягкого серого цвета, прерываемого длинными, волнистыми синими волнами; корпуса рыбацких лодок становятся чернильно-черными, их вялые паруса темнеют в падающих тенях. Только маленький купол на высоком своде Реденторе все еще горит розовым и золотым. Затем гаснет и он и исчезает. День окончен!

Вдоль Ривы

Вечерние часы всегда самые лучшие. Утром ослепительная белизна мостовой сияет ярким светом, усеянным движущимися цветными точками. Эти точки держат в руках пёстрые зонтики и веера или прикрывают глаза фартуками, прячась на ходу в полутени от перил моста или от навесов кафе. Кое-где, дальше по Риве, видны более крупные точки — это продавцы фруктов, присевшие под огромными зонтами, или группы гондольеров под импровизированными навесами из парусины и лодочных весел. Время от времени один из этих «водных извозчиков» выскакивает из своего укрытия, как старый паук, перехватывает яркую муху, спешащую мимо, и уносит ее в свою гондолу. Если она ускользает, он лениво ползет обратно и снова сливается с более крупной точкой. В полуденном зное исчезают даже они; продавцы фруктов ищут тенистые улочки, гондольеры — прохладные укрытия своих лодок. Теперь, когда Бог Солнца решил спрятать свое лицо за деревьями Королевского сада, это ослепительное белое сияние смягчается до прохладного серого. Только башня Сан-Джорджо на другой стороне Гранд-канала охвачена пламенем, да и то лишь наполовину. Люди, которые весь день просидели за закрытыми жалюзи и дверями, тоже оживают. Навесы кафе откинуты, окна балконов открыты. Официанты выносят маленькие столики, расставляя стулья рядами, как в концертном зале. Лодочники, дремавшие под прохладными мостами, свернувшись калачиком на палубах своих лодок, потягиваются, просыпаясь, и протирают глаза. Церкви распахивают свои огромные двери — даже красные занавеси Кьеза-делла-Пьета откинуты в сторону, так что можно увидеть болезненно-желтое свечение свечей на алтарях и почувствовать запах ладана, проходя мимо. Вскоре людское течение от площади начинает стекать к Общественному саду, который находится в конце этой Большой набережной Венеции. Приходят священники и студенты; моряки в увольнении на полдня; грузчики с соляных складов; рыбаки; разносчики с безделушками и сладостями; толпы из отелей; и стройные, изящные венецианки, вышедшие на свою послеобеденную прогулку по двое и по трое, с высокими гребнями и яркими платками, надетыми так, как испанская донна носила бы свою мантилью — обворожительные создания в прохладных муслиновых платьях и широких шелковых поясах, с беспокойными веерами-бабочками и такими же беспокойными, лукавыми глазами, которые сверкают и манят, пока длится прогулка.

А теперь понаблюдайте за этими офицерами. Посмотрите, как они посмеиваются при встрече. Какие секреты скрываются под усами и веерами! Через полчаса вы найдете всех четверых у Флориана, так же счастливых от вишневого сока с водой, как если бы это был самый сухой аперитив из всех напитков категории «Экстра». Позже, далеко за Сан-Джорджо, четыре сигареты могли бы осветить их счастливые лица, а тихий плеск весла гондольера сопровождал бы мягкие звуки гитары.

Да, Риву нужно знать днем. Я знаю каждый ее дневной час, хотя больше всего люблю прохладу ее теней. И я знаю каждое кафе, церковь и дворец по всей ее длине, от Мола до Сада. И мосты я тоже знаю; лучше всего тот, что под Арсеналом, Венета Марина, и тот, что вы пересекаете перед маленькой церковью, которая стоит в стороне, словно сопровождая вас, со странной Пьяццеттой за ней, с флагштоком и мраморной балюстрадой. И я знаю ту старую винную лавку, где стулья и столы придвинуты вплотную к самому мосту, а ее навесы наполовину нависают над крайней ступенькой.

Мой гондольер, Эсперо — да благословит Бог его солнечное лицо! — знает хозяйку этой лавки и знаком с ней много лет; это великолепная, величественная женщина с глазами, которые вспыхивают и тлеют под копной спутанных черных волос. Он впервые представил меня этой великой герцогине Ривы много лет назад, когда я захотел тарелку макарон, подрумяненных на мелкой тарелке. Всякий раз, когда я теперь захожу туда, спасаясь от жары, за стаканом колотого льда и апельсинового сока, она вспоминает об этом и с гордостью указывает на старое глиняное блюдо. Оно почти прогорело от моих многочисленных поджариваний.

Но мост — моя отрада; арка под ним такая прохладная, и я так часто проскальзывал под ней на обед и получасовую сиесту. В таких случаях старое блюдо с подгоревшим дном приносят в мою гондолу шипящим от жара, с кофе и булочками, а иногда и с кусочком жареной рыбы в качестве дополнительного угощения.

Этот мост всегда был своего рода клубом под открытым небом для всего района — каждый, кто находит здесь время для отдыха, является его пожизненным членом. Целый день его завсегдатаи толпятся на нем, бездумно глядя на лагуну; поодиночке, группами, целыми стаями, когда рыбацкие лодки заходят со стороны Кьоджи, или прибывает новый пассажирский пароход компании «P&O». Его мраморные поручни отполированы до гладкости руками, ногами и синими спецовками двух столетий.

Неподалеку от этого моста живет мой очень дорогой друг, с которым вам стоит познакомиться, прежде чем я сделаю еще один шаг вдоль Ривы. Он состоит в моей свите. У меня много поклонников такого же рода, как он, которые разбросаны по всей Венеции. Поскольку в этой главе я направляюсь в Общественный сад и не могу пройти мимо этого его любимого места, где он по обыкновению приветствует меня радостными возгласами и смехом, я не посмел бы, даже если бы захотел, не пригласить его сейчас, прекрасно зная, что он объявится без предупреждения, то есть когда Его Превосходительству будет это угодно. Речь идёт о самом жизнерадостном, беззаботном молодом человеке, который обитает в этой местности, и где бы он ни находился в данный момент, там и постель его, и стол. Проблема с ночлегом его никогда не беспокоит; подойдет кусок парусины в тени перил, или соломенная циновка за углом стены, или даже та тень, которую я могу выделить из-под своего белого зонта — над твердыми мраморными плитами вместо перьев. Блюдо на столе — это мелочь для него, по-прежнему мелочь, хотя и более серьезная. Это может быть кусок поленты, пара инжирин, или просто глоток из медного ведерка какой-нибудь проходящей девушки. Количество, качество и время подачи для него не имеют значения. До наступления ночи что-нибудь да найдется поесть, и это всегда случается. Одно из удовольствий жителей этого района — разделить с ним скромную трапезу.

Этот бродяга, этот оборванец, этот бездельник — весь в лохмотьях, босой и загорелый, мог бы вызвать трепет в сердцах целого зала хорошеньких девушек, если бы он вышел на сцену таким, какой он есть, и своим великолепным баритоном запел одну из своих любимых песенок. Сейчас он лежит под моим зонтом, его широкая грудь почти черная от загара, кудри блестят на лбу, аккуратно подстриженные усы обрамляют полуоткрытый рот, обнажая ряд зубов, белых как молоко, его шляпа-лепорелло отброшена в сторону, широкий красный пояс опоясывает талию, а сильные мышцы бедер натягивают его комбинезон. И те же самые девушки, возможно, игриво отдернули бы свои юбки, проходя мимо — так причудливо играет природа и среда.

Мой друг, этот царственный нищий, Луиджи, никогда по воспоминаниям простых смертных, будь то мужчина или женщина, не был замечен за работой. Он живет где-то на извилистом канале с престарелой матерью, которая его обожает — как, впрочем, и любая другая женщина, которую он знает, молодая или старая, — и чья иголка скрепляет лохмотья, лишь подчеркивающие великолепные линии его фигуры. И все же нельзя назвать его обузой для общества. Напротив, у Луиджи есть особые обязанности, которыми он никогда не пренебрегает. Каждое утро на рассвете он выходит на мост, наблюдая за лодками с Кьоджи, которые пробиваются мимо Садов, пытаясь достичь красного буя в канале за Сан-Джорджо, и расхваливает их мореходные качества восхищенной группе зевак. В полдень он усаживается посреди группы жен и девушек, прямо на мостовой, прислонившись спиной к дверному проему какого-нибудь двора. Жены штопают и латают, девушки нанизывают бусы, дети играют на мраморных плитах, а Луиджи дирижирует всеми разговорами и руководит всем весельем, — и вся компания слушает. Он флиртует, подшучивает, поет и плетет романтические истории, пока любопытное солнце не заглянет во внутренний дворик; затем он встает и снова выходит на мост, а после спускается по Риве — с грацией Аполлона и видом породистого скакуна.

Когда я думаю обо всех раздражительных людях на свете, обо всех, кто слаб телом и духом, обо всех страдающих несварением, обо всех с плохой печенью и с еще более дурными сердцами; обо всех подлых и низменных и о тех, кто притворяется филантропами, изливая, казалось бы, из каждой поры своей души солнце и счастье; обо всех угнетенных и бедных; и о тех, кто получает половину жалования и при этом не работает, и о тех, кто получает полное жалование и едва сводит концы с концами, — а затем смотрю на это великолепное воплощение костей, мышц и жил; на этого греческого бога среди бродяг, бескорыстного, добродушного, солнечного сердцем, ни в чем не нуждающегося, но имеющего всё, никому не завидующего, счастливого, как жаворонок, поющего всю свою жизнь без умолку; готового подхватить упавшую вещь, присмотреть за ребенком, отнести ведро воды любой старушке, хоть из фонтана на близлежащей площади Кампо, хоть на самую высокую крышу, — когда я говорю об этом образце добродушия, ведущем существование, подобное жизни Адама до грехопадения, я всерьез размышляю о том, не стоит ли мне пожизненно обеспечивать его пенсией в одну лиру в день, — что для него баснословная сумма! — просто чтобы быть уверенным, что ничто в будущем никогда не испортит его настроения и не лишит меня восторга от осознания возможности всегда находить на этой земле одно-единственное по-настоящему счастливое существо.

Но, как я уже сказал, я направляюсь в Общественный сад. Все вокруг тоже устремляются туда. Подойдите к мраморной балюстраде этой треугольной Пьяццетты и посмотрите, не направлены ли все носы гондол в ту сторону. Я иду пешком, покинув Риву, и прогуливаясь по Виа Гарибальди — самой широкой улице Венеции. Здесь нет дворцов, только двойной ряд магазинов, верхние витрины и балконы которых увешаны развевающимся бельем на просушку, а двери завалены грудами фруктов и товаров. Чуть дальше высится мраморный мост, а за ним — изогнутые деревья самого большого и оживленного зеленого массива во всей Венеции — Джардини Пуббличи — площадью в несколько акров, огороженного высокой стеной, увенчанной мраморной балюстрадой длиной более мили и густо засаженной платанами и цветущими кустарниками. В этом месте с набережной открывается лучший вид на великолепие венецианского заката.

Этот сад в Венеции, по сути, является очень современным видом общественного парка. Он был создан в начале нынешнего века, около 1810 года, когда молодой корсиканец приказал Джованни Антонио Сельве снести группу монастырей, занимавших эту территорию, и из их обломков построить фундаменты этого благородного парка с его морской стеной, причалами и триумфальными воротами.

Всякий раз, когда я растягиваюсь в благодатной тени этих великолепных деревьев, я невольно прощаю корсиканца за то, что он лишил Сан-Марко его бронзовых коней и на своей собственной взобрался на Кампанилу, и даже за то, что сравнял с землей монастыри. И сегодняшние венецианцы тоже благодарны, как бы сильно их предки ни поносили завоевателя за его вандализм.

На усыпанных гравием дорожках вы увидите, как они сидят на скамейках, группируются вокруг симпатичных кафе, пьют кофе или едят мороженое, часами облокачиваются на балюстраду и наблюдают за лодками и маленькими пароходиками. Дети резвятся и играют, продавцы конфет и сладких пирожных занимаются своим делом, а торговец прохладительными напитками стоит над своим любопытным четырехногим подносом, усыпанным медяками и старыми монетами, и выкрикивает свои экзотические «микстуры». Офицеры тоже здесь, они подкручивают усы и вертят в пальцах сигареты; изысканные дамы прогуливаются, предшествуемые своими младенцами, наполовину задохнувшимися в кружевах, которых несут на подушках итальянские крестьянки с красными лентами на шляпах, достающими до земли; и босоногие, растрепанные девушки из трущоб за Арсеналом бездельничают, по четыре-пять в ряд, сцепив руки, подшучивая над моряками и наполняя воздух звонким смехом.

Далее располагается зверинец, а точнее, несколько огороженных проволокой загонов с кенгуру и кроликами, а также птичник с птицами и большое казино, где играет оркестр. Там за пол-лиры, что составляет около десяти центов, можно посмотреть незамысловатое эстрадное представление и услышать, как эти беззаботные люди смеются от души.

И, наконец, в дальнем конце, у стены, выходящей на церковь Сан-Джузеппе, в жалком одиночестве живет лошадь — единственная лошадь в Венеции. Это не всегда одна и та же лошадь. Несколько лет назад, когда я впервые познакомился с ней это было печальное, неухоженное, одинокое на вид четвероногое животное темно-коричневого цвета с потёртым хвостом. Когда я видел ее в последний раз, в течение года, она была на ладонь выше, белая, и имела хвостовой придаток с отчетливой челкой. Тем не менее, это все та же лошадь — Венеция никогда не имеет больше одной одинёшеньки. Когда она не работает (раньше она собирала листья; теперь, к моему стыду, она также управляет газонокосилкой), то безвольно склоняет свою бедную голову, старую усталую, через перила, отказываясь от угощений, которые предлагают ей дети. В такие моменты она часами размышляет о своей несчастной доле. Когда приходит зима, и больше нет листьев для сгребания, гравия для перевозки или травы для кошения, ее ведут к воротам, выходящим на маленький боковой канал, и сталкивают на плоскую баржу, а затем везут по Гранд-каналу и через лагуну в Местре. Когда она проплывает мимо, беспомощно оглядываясь по сторонам, гондольеры бранят ее, дети дразнят, а те, кто на маленьких пароходиках, забрасывают ее косточками от персиков, окурками и обломками угля. Бедная старая Росинанте, нет ни одной страницы в истории Венеции, которую твои предки могли бы прославить.

Вдоль фасада сада есть две пристани — одна ниже западного угла, вблизи узкого канала, а другая посередине длинной морской стены, где все гондолы загружаются и разгружаются. Последнюю пристань вы узнаете сразу. Зим рисовал её снова и снова на протяжении нескольких десятков лет, а то и больше, и этот мастер цвета всё ещё продолжает свою работу. У него это полоса яркого красного цвета, фон осенней листвы и кремовый ряд ступеней, ведущих к морю глубокого ультрамарина. К этому можно добавить, что здесь обычно полно рыбацких лодок ярких расцветок, пришвартованных к стене, а в центре пейзажа — неизменная черная гондола.

Подплыв сегодня к этой пристани на лодке, вы с удивлением обнаружите, что вокруг царит солнце и блеск. Деревья свежие и сочные, мрамор ослепительно белый, а вода искрится и прозрачна, с серо-зелеными оттенками. Но, пожалуйста, не критикуйте Зима. Вы видите это по-своему, но это не его вина. Венеция — это сто разных Венеций для стольких же разных художников. Если бы это было не так, вас бы сегодня здесь не было, и вы бы не любили ее так, как любите только вы. Кроме того, если вы все это обдумаете, то признаете, что Зим из всех ныне живущих художников лучше всего передал ее чувственную, пропитанную цветом сторону. И все же, когда вы высаживаетесь здесь, то невольно задаетесь вопросом, почему художник-колорист не придвинул свой мольберт поближе, и не дал вам более детального вида на эту великолепную водную пристань, — с толпами нарядно одетых людей, роями гондол, офицеров, прекрасных дам, лодочников и сотней других проявлений венецианской жизни.

Но я слышу голос Эсперо посреди необъятной воды. Теперь я ловлю солнечные лучи на его белой рубашке и синем поясе. Он стоит прямо, все его тело покачивается в длинном, грациозном, размашистом гребке, которому завидуют молодые гондольеры и который приводит в отчаяние стариков; Эсперо, как вы знаете, дважды побеждал в гонках на гондолах. Он замечает мой сигнал, подводит нос лодки ближе к берегу, и в следующее мгновение мы снова движемся вверх по Гранд-каналу, огибая старую верфь и край Пьяццетты. Клубок дыма от военного корабля впереди, — и раскат вечернего выстрела грохочет над водой, знаменуя закат. Прежде чем эхо успевает затихнуть, длинная извилистая змея служащих — их около семи тысяч — выползает из ворот Арсенала, выгибается над арсенальным мостом и направляется вверх по Риве. Мы продолжаем путь, наравне с толпой, мимо причала где стоят маленькие пароходики, мимо задних веранд причудливых кафе, мимо военного корабля, и через мгновение оказываемся у винной лавки и моего моста. Я раздвигаю шторы, и со своих подушек вижу Герцогиню, стоящую в дверном проеме, подбоченясь, со всеми плотно свернутыми на ночь навесами. Что касается моста, то он забит роем человеческих мух, большинство из них без головных уборов. Когда мы подплываем ближе, одно из этих существ, более оборванное, чем остальные, вскакивает и машет шляпой. Затем звучит припев одной из самых прекрасных венецианских лодочных песен:

«Джаммо, джаммо неоппа, джаммо джа».

Это Луиджи, он желает мне спокойной ночи.

Площадь Сан-Марко

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.