Бесплатный фрагмент - Великолепная пятёрка

История одной коллаборации

«Всё получится», — повторял внутренний голос…

Когда делаешь что-то первый раз, по-особенному проживаешь. Я написала достаточно книг, художественных и нехудожественных. Казалось бы, чего волноваться. Но в этот раз всё по-другому.

Я первый раз писала книгу, не имея чёткого представления, о чём она будет. Первый раз писала историю, где в главных ролях не вымышленные персонажи, а реальные люди. Первый раз мне предстояло встречаться с незнакомыми людьми, чтобы узнать о них, почувствовать как героев будущей книги. Я не могла не волноваться. Но верила внутреннему голосу, который настойчиво повторял: «Всё получится!»

Вот такой вариант коллаборации…

18 апреля 2025 г. 16.40. Прошла онлайн-встреча резидентов Центра истинных ценностей <…>

— И, друзья, нам нужны коллаборации резидентов. Объединяйтесь, создавайте что-то вместе. Мы поддержим вас, — прозвучал в конце встречи призыв Нины Михайловны, руководителя Центра.

Коллаборация… Коллаборация.

«Я новенькая в Центре. Почти никого не знаю. Почти никто не знает меня», — размышляла я.

Коллаборация… Коллаборация.

В феврале 2025 г. прошёл отбор резидентов Центра. Мой проект назывался так: «Книга как инструмент продвижения личного бренда». Кстати, я юрист и профессионально к книжному делу не имею отношения. Просто за много лет написала немножко книг и решила, что личным опытом надо поделиться. Презентация проекта прошла успешно и со мной заключили соглашение.

Коллаборация… Коллаборация.

Глянула на список резидентов. В Центре есть тренеры по публичным выступлениям. С ними легко можно коллаборироваться. Например, провести совместное мероприятие о речи устной и письменной, речи великой и всесильной.

— А что, интересно, — воодушевилась я. Но ненадолго.

Совместные мероприятия — не моё. Такой склад характера. Да, надо выходить из зоны комфорта. Я понимала. «Но не сейчас. Позже. Не в этом году…», — говорила себе. Вообще, не очень люблю говорить. Вот книги писать люблю. Сидишь дома. В трениках и майке. Губки бледненькие. Румянца нет. Пьёшь кофе. Творишь. Вот оно — безмятежное счастье.

— Может, написать книгу о резидентах? — робко спросила себя.

«Хорошая идея. Прям по душе», — додумала я.

Взяла смартфон в руки, открыла в мессенджере чат резидентов.

«Друзья, вот такой вариант коллаборации… Идея написать книгу о резидентах Центра. Станьте героем книги! Концепция книги будет зависеть от количества героев и их „специализации“. Кто заинтересован, пишите в личку до конца апреля».

Прошла минута. Мне написали сообщение. Сначала один резидент. Потом — второй… Ура! Обрадовалась, что идеей заинтересовались.

Через пару дней изъявивших желание стать героем книги стало семь.

— Хватит, — отправила я запрос во Вселенную. — Семь — супер-число!

Я, и вправду, люблю цифру семь. Но, если честно, дело не в цифре. Уже на следующее утро, после того, как кинула в группу идею написать книгу о резидентах, пришла в маленький ужас от мысли: «Что, если отзовутся все!» На минуточку, в Центре почти сорок резидентов. Я не потянула бы. Хотя, потянула бы, конечно. Я же специалист по написанию книг. Но процесс растянулся бы на год. Или — два. Чем больше резидентов, тем дольше писать. Логично? Логично. А хотела быстро. Поэтому семь резидентов-героев — то, что надо.

Вселенная всегда корректирует мои планы. И в этот раз она решила, что семь резидентов тоже много. По разным причинам из проекта выбыли три резидента. Остались четыре резидента и я.

Великолепная пятёрка! Вот так, нескромно, я назвала нас, героев пилотного книжного проекта о резидентах Центра истинных ценностей.

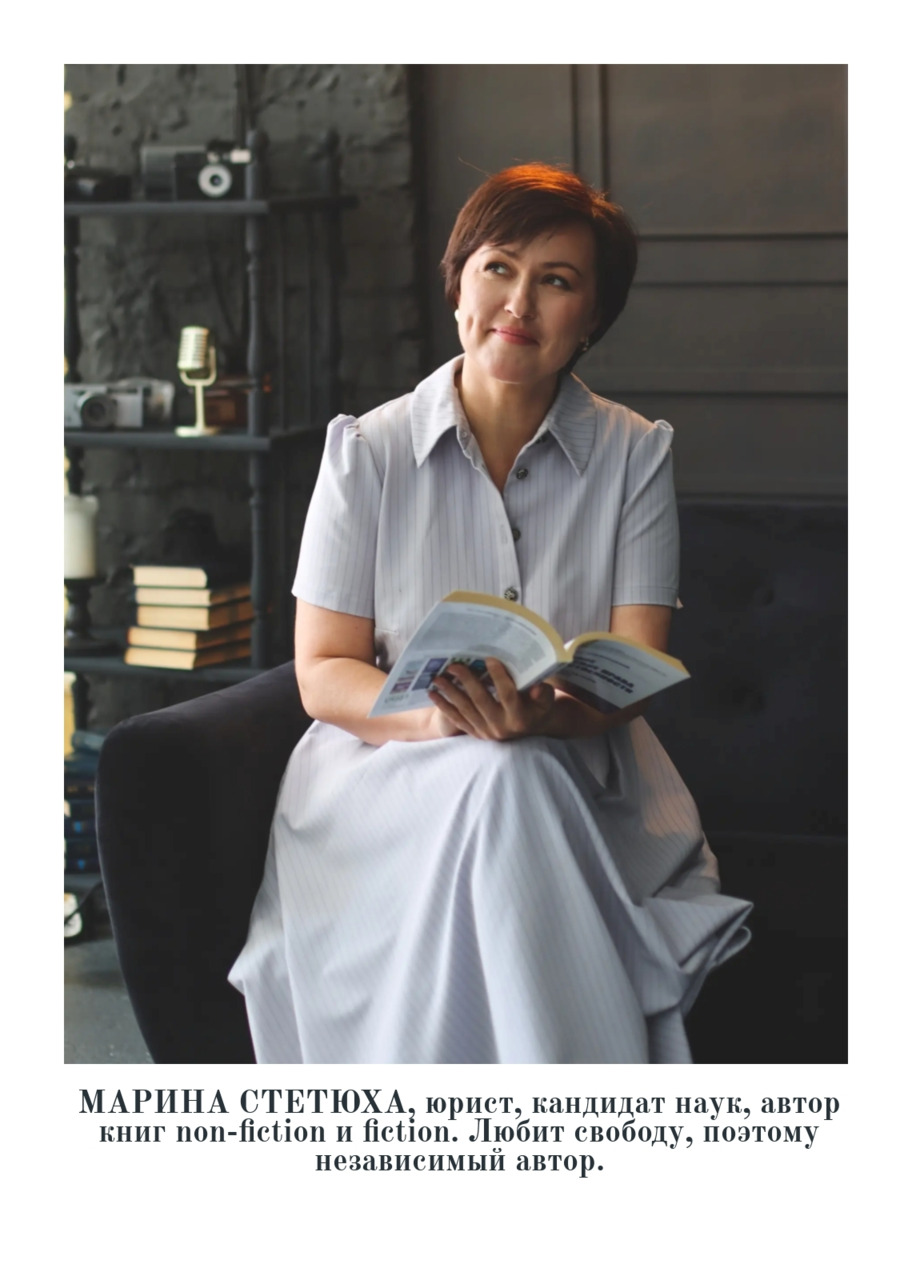

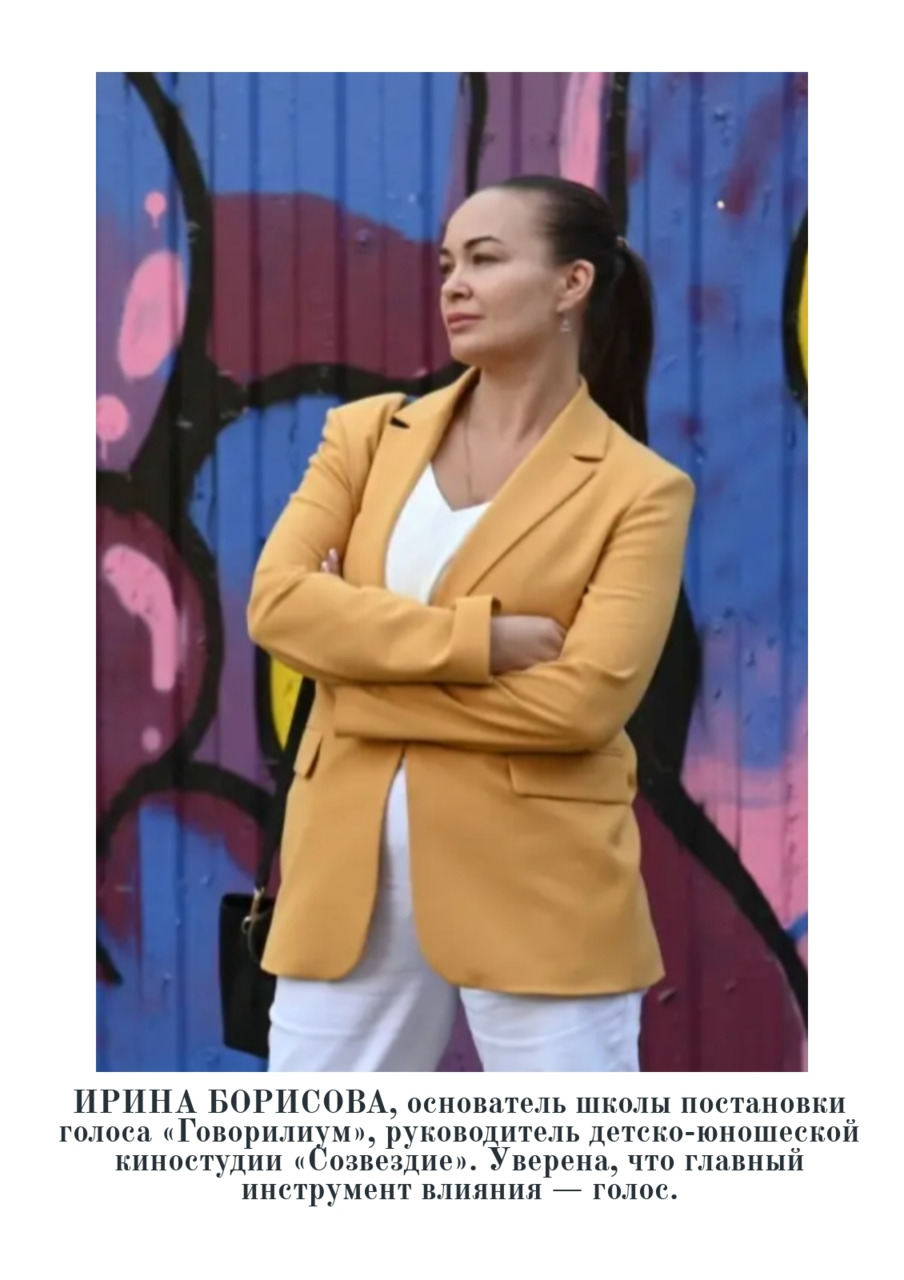

В главных ролях

Время писать черновик

Июнь месяц. В планах работать над книгой. Любой книжный проект я реализую в восемь этапов. Эти этапы называю штрихами. К началу июня на холсте книжного проекта три штриха: штрих первый — я приняла решение написать книгу; штрих второй — составила примерный план работы, определила сроки; штрих третий — поверила в идею книжного проекта. Время писать черновик. Это — четвёртый штрих.

Изначально, в планах стояла задача написать книгу концепции «визитка». Как правило, такая книга небольшого объёма, страниц 50—60. Главная задача — рассказать читателю, кто мы и в чём эксперты. Книга-визитка полезная и информативная для целевой аудитории. Так вот, в книге о резидентах, в изначальной концепции, нас, героев, объединяло бы только то, что мы — резиденты Центра. Но разве такая книга — коллаборация?

Коллаборация — какое прелестное слово из французского языка! Кстати, слово восходит к латинскому «collaborare», а уже из латинского слово перекочевало во французский («collaborateur»), и означает «сотрудник, соратник, соавтор, коллега». На современный лад коллаборация — не просто объединение людей. Это — особенное объединение. В процессе коллаборации формируются новые проекты, случаются инсайты, участники внутренне растут. То есть, коллаборироваться — не просто собраться вместе, пусть даже и в книге, и поболтать о чём-то, а объединиться, чтобы создать что-то новое, вырасти, найти решение задачи.

— Нет, классическая книга-визитка — это не коллаборация, — констатировала я.

Вновь озадачилась.

В героях книги профориентолог… Инженер-архитектор… Продюсер… Тренер по постановке голоса… И я — юрист. Писатель. И как коллаборироваться? Все интересные. Компетентные. Эксперты в своём деле. Никаких сомнений на этот счёт. Но герои будущей книги, казалось, далеки от меня, а я — от них.

В раздумьях прошёл день. На часах почти полночь. Я лежала в постели, смотрела в потолок. В голове одни и те же мысли — найду ли точки соприкосновения, чтобы как следует коллаборироваться.

«Думай, Марина. Думай!»

Любая идея на то и идея, чтобы, взрослея, меняться. «Встречусь с героями. Поговорю. А там будет видно», — наконец решила не мучить себя думкой. И уснула.

На следующее утро за чашечкой крепкого кофе составила список вопросов о карьере и жизни резидентов. Вопросов было шесть.

— Нужен ещё один, — настаивала я. Я же люблю цифру семь! Но, если честно, дело не в цифре и на этот раз. Внутреннее чувство подсказывало, нужен такой вопрос, чтобы как-то приблизить наши проекты друг к другу.

Я размышляла так: если хочу коллаборацию, надо из профессиональных знаний и опыта резидентов взять что-то, что можно внедрить в свой проект про книги. Самые лучшие идеи всегда находишь в самом неожиданном месте. Понадеялась, что мой случай — не исключение. Но сколько ни думала, последний вопрос сформулировать не смогла. Поэтому под цифрой семь в блокноте записала так: «Спросить что-нибудь полезное для себя». Пусть вопрос, который поженит наши проекты, родится по наитию.

Закрыла блокнот, выдохнула с облегчением. Ещё минут десять посидела в задумчивости, помечтала о будущей коллаборационной книге, об овациях на презентации, писательском счастье в толпе фанатов… Потом открыла файл с брачным договором. Клиенты до развода решили поделить нажитое. Надо дописать документ.

Глаза как зеркало педагогической души

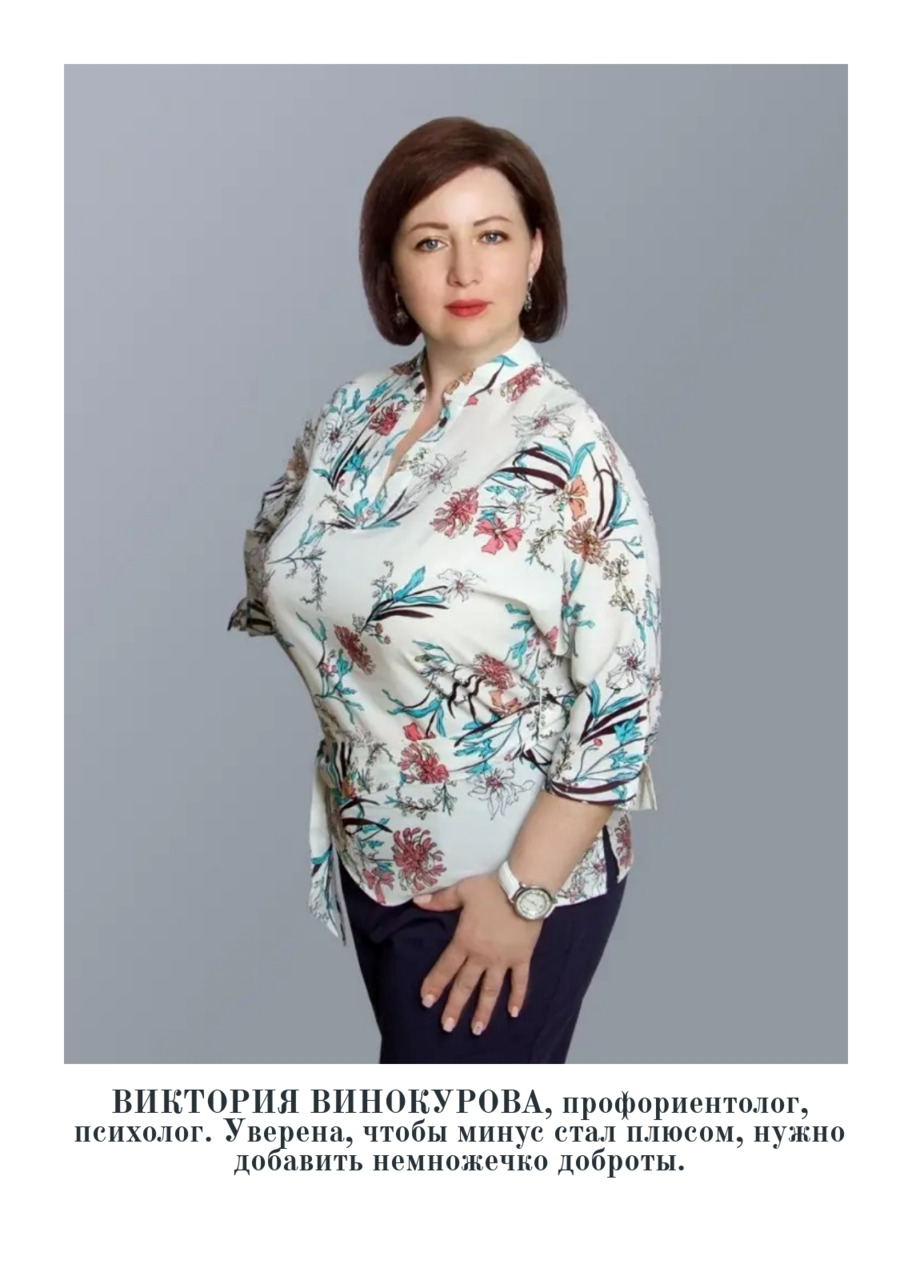

4 июня. На часах почти девять вечера. Я написала сообщение Виктории Винокуровой, чтобы подтвердить встречу в Центре истинных ценностей.

Числа второго увидела объявление о мастер-классе Виктории — «Приоритетность целей в выборе предметов для ОГЭ и ЕГЭ». Решила сходить. Прежде, чем писать историю, хотя бы слегка нужно прикоснуться к душе героя. Прикоснуться к душе можно, глядя в глаза, разговаривая, наблюдая за человеком. После того, как зарегистрировалась на мастер-класс, сообщила Виктории, что приду, и предложила пообщаться по книге. «Хорошо. Будет такая возможность», — ответила Виктория в сообщении. «Отлично», — подумала я. Записала в календарь напоминание на 5 июня: «17.00. ЦИЦ. Виктория Винокурова. Беседа».

Я приехала на мастер-класс вовремя. Зашла в продюсерский центр.

Виктория сидела за большим прямоугольным столом. По обе стороны стола — родители. Напротив — экран с презентацией.

— Добрый день, — поздоровалась я, прошла ближе к Виктории.

— Здравствуйте, Марина. Присаживайтесь.

Я посмотрела в глаза Виктории. Красивые. Глаза цвета моря. Нырнула. И в глубине нашла тепло, добро, уют. «Она педагог от Бога», — подумала я и присела за стол.

Мастер-класс длился больше часу. То, о чём говорила Виктория — о детях, важности образования, выборе профессии — полезно и ценно знать любому человеку, не только родителю. В сказанном чувствовалась душа. Сказанное отзывалось в сердце.

После мастер-класса мы остались в продюсерском центре. Я подсела поближе к Виктории, включила диктофон, предупредила, что буду записывать наш разговор и рассказала немного о себе, будущей книге и о том, как пройдёт интервью.

Виктория внимательно выслушала, поддержала инициативу книжного проекта:

— Марина, искренне желаю достойно реализовать идею. Вдохновения Вам. Мне кажется, это будет интересно, — Виктория улыбнулась и прибавила: — Что же, я готова ответить на вопросы.

— Благодарю!

Я кинула быстрый взгляд в блокнот и задала первый вопрос — об авторском проекте Виктории и её профессии.

Виктория — профориентолог. Как резидент Центра представляет общеобразовательную школу №53 имени Б. Н. Слюсаря и является единственным экспертом масштабного профориентационного проекта: «Панорама смыслов».

— Виктория, расскажите о «Панораме смыслов».

— «Панорама смыслов», — воодушевленно заговорила Виктория, — направлена на развитие личностных и профессиональных навыков детей и подростков при выборе профессии. О проекте могу говорить очень много. Но акцентирую внимание вот на чём. В рамках этого проекта мы проводим интересную игру. Называется: «Код универсальности личности на примере известных людей». Есть набор качеств человека, которые делают его успешным в различных сферах. Этот набор составляет код универсальности личности. На деловой игре мы изучаем известных людей, выделяем те его качества, которые способствуют успеху и влиянию в разных сферах жизни. Кроме того, на проекте проводим игры для развития предпринимательской инициативы у детей и подростков, — Виктория перевела дыхание. — Помимо «Панорамы смыслов» у меня есть ещё один авторский проект — «Генотип профессии». Этот проект и для детей, и для родителей. Мы вместе ищем маршрут развития ребёнка с учётом его особенностей. Но не только. Вообще, цель проекта — сделать так, чтобы подросток заинтересовался профессиональным саморазвитием.

— Класс! — Я секунд на пять задумалась, потом спросила: — Виктория, профориентолог — это Ваш осознанный выбор профессии?

— Да, — был короткий ответ.

Виктория немного помолчала, не отрывая от меня взгляд, и прибавила:

— У меня с детства расположенность к тесному общению с людьми, причём полезному. Ко мне всегда обращались за советом, доверяли. Я достаточно рано поняла — помогать словом у меня выходит лучше, чем считать цифры. Но, конечно, не только это сориентировало в профессии. Всё дело в том, что я тонко осознаю значение профессионального образования, — Виктория задумалась, отпила воду из стакана, продолжила: — Через профессиональный тип личности и через получение профессии человек формирует общественную полезность. Все жители тех или иных стран, в нашем случае России, должны чувствовать причастность к развитию своей страны. Это можно сделать через социальную активность либо через профессиональную принадлежность. Профессия имеет не только социальный аспект. Но и личностный, внутренний. Профессия формирует в человеке определённую тенденцию на деятельность, восприятие себя в этой деятельности.

«Надо же!» — отметила я про себя. Никогда не задумывалась, что к выбору профессии правильно подходить вот так — двояко — со стороны общественной пользы и личного интереса. Всегда думала о себе. Эгоистка!

— То есть, у профориентолога двоякая задача? — спросила я.

— Да, всё правильно, — подтвердила Виктория. — С одной стороны, задача профориентолога — помочь чувствовать полезность и принадлежность к тому месту, в котором живёшь. С другой стороны, задача профориентолога — сориентировать ученика в профессиях, настроить на режим многозадачности. Что для этого надо сделать? Помочь ученику понять себя, свои сильные стороны, потенциальные возможности. Конечная цель профориентолога — сформировать такую личность, которая в любой момент, даже если изменились обстоятельства, сможет найти себя. Моя задача — дать каждому понять, что независимо от получаемого или полученного образования, можно быть тем, кем хочешь быть, если есть определённый багаж знаний, если настроен на лад, если умеешь адаптироваться в современных условиях. В силу каких-то жизненных обстоятельств можно поменять профессию и при этом не чувствовать внутренний дискомфорт.

Виктория говорила неспеша, глядя в глаза, убедительно. Так могут говорить только люди, которые искренне верят в то, что делают.

Я убеждена, впрочем, не только я, что учителя средней школы особенные люди. Надо быть сверхчеловеком, чтобы уметь сдержать в себе тот накал эмоций, который способен вызвать школьник. У меня был опыт работы в школе. В то время я преподавала в университете на юрфаке и чёрт меня дёрнул попробовать себя ещё и учителем обществознания. Очень сложно давалась работа со старшеклассниками. Пришла, помню, после уроков в школе, в университет на юрфак, зашла в аудиторию к студентам и почувствовала великую разницу между средней и высшей школой. Уже тогда сделала для себя вывод, что в школе работать не смогу. Так и оказалось. Не выдержала. Не справилась. Не смогла. После первой четверти сбежала.

Я в двух словах рассказала Виктории о своём опыте и констатировала:

— С детьми работать не просто.

— Согласна. Непросто, — сказала Виктория. — Но всё зависит от того, как настроен. Вот, я, например, человек с юмором. Юмор помогает мне в работе.

— Например? Расскажите.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.