Бесплатный фрагмент - Великий шелковый трансфер «фотонов Аполлона»

Из цикла «Волшебная сила искусства»

Посвящается любимой жене Оленьке

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В одной из своих предыдущих книг — «Эдинбург — Москва. Лиловый вереск среди лип и берез» (2021 г.) — о великих изобретателях, ученых, служителях 9-ти муз России и Шотландии я задавался воросом: а могут ли встречные вихри пассионарной энергии быть настольно мощными, чтобы оказать влияние на ход мировой истории? Чтобы ответ получился недвусмысленно положительным, всмотримся только в список имен, участвующих в этих турбулентных процессах. С шотландской стороны: ученые Я. Брюс и Р. Мурчисон, промышленники Ф. Гарднер и Ч. Берд, полководец М. Барклай-де-Толли, архитектор Ч. Камерон, антрепренёр М. Меддокс, с российской: художники К. Малевич, В. Кандинский и Э. Лисицкий, режиссеры К. Станиславский и С. Эйзенштейн, композитор И. Стравинский, антрепренёр С. Дягилев.

И хотя такой обмен вдохновляющих дерзаний происходил в разные хронологические периоды (пассионарии из Шотландии несли в Россию светозарный эфир просвещения, начиная со времен Ивана Грозного, а представители русского авангарда поразили мир обжигающими выбросами смысловых протуберанцев уже в первой четверти ХХ века), вывод напрашивается один: такой взаимообогащающий бартер научными идеями, инженерными и бизнес-новациями, эстетическими прорывами несет в себе животворящий вектор прогресса человеческой цивилизации.

В новой книге, которая предлагается вашему вниманию, оптика рассмотрения пассионарных вихрей будет сужена до одного (но КАКОГО!) –феноменального по своей значимости ветроворота культурных обменов между Китаем и Европой, происходивших на верблюжьих тропах и лоцманских морских маршрутах Великового шелковой пути.

Этот поразительный по своей сущности трансфер эстетическими жемчужинами — «фотонами покровителя искусств Аполлона» — тем более уникален, что разделённые высоченными Гималаями и песками Средней Азии две великие цивилизации были отчаяннно несхожи в своих представлениях о значимости тех или иных культурных ценностей. Да какое там «несхожи»! — менталитеты двух социумов были настолько ортогональны друг другу, словно на знаменитом Кордуанском маяке во Франции установили эффективнейшую линзу Огюстена Френеля, но ограничили диапазон ее действия 180 градусами — только для своих джонок или каравелл.

Так, в традиционном Китае «литературное искусство, культивируемое политически влиятельной литературной элитой, занимало высшие ступени иерархии в культурном сообществе. На вершине стояла каллиграфия, за которой следовала живопись. Другие виды искусства, которые традиционно считались ремеслами, также приобрели престиж, поскольку они привлекли внимание литераторов во времена династии Мин (1368—1644). Среди них были вырезание печатей, книжная иллюстрация, изготовление гравюр и дизайн садово-паркового искусства. И, напротив, архитектура, скульптура и прикладное искусство — керамика, бронза, лак и мебель — никогда не достигали сопоставимого статуса» (из статьи Цинь Гои «Коллекционирование предметов искусства Китая в Англии в XIX веке» // электронный журнал Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина «Артикульт», №47, 2022 г.).

Не то Европа, например, Англия: «В Европе архитектура, которую величают как не иначе „мать искусств“, с древности занимала самое престижное положение, за ней следовали скульптура и живопись и, наконец, прикладное и декоративно-прикладное искусство. Важно отметить, что влияние китайского искусства на искусство Англии зависело от их положения в соответствующих иерархиях: чем выше статус искусства в Китае, тем меньшее влияние оно оказывало в Англии и, в целом, в Европе; и чем выше статус искусства в Англии, тем меньше восприимчива она была к китайскому влиянию» (Там же).

Фундаментальные различия двух мировосприятий очерчены, как видите, вполне явственно; но обнаруживается еще одна — нежданная особенность. Со времен открытия Америки и дальнейшей колонизации Нового Света и Африки европейцы упорно культивировали свое культурное превосходство над «дикарями», населяющими осваиваемые территории. С Китаем этот императивный гонор не прошёл: «Китайские картины на бумаге и шелке достигли Европы лишь в крайне ограниченном количестве, и большинство из них были произведениями профессиональных художников, а не произведениями литераторов, которые приходят на ум, когда мы думаем о живописи эпохи Мин и Цин сегодня. В рассматриваемый период китайские литераторы, вероятно, не считали ни необходимым, ни уместным раскрывать неискушенным глазам варваров осязаемую сущность их эстетической культуры» (Там же).

Впрочем, «варвары» — это, пожалуй, чересчур: интеллектуалы Поднебесной здесь уподобляются страдающим фанаберией древним римлянам, именно так называющих одетых в звериные шкуры и несущих, по их мнению, всякую «тарабарщину» германцев.

Может всё дело в кричащей антитезе мироощущений? — «Можно предположить, что мышление народов с алфавитным типом письменности, скорее всего, будет отличаться от мышления культур, письменность которых представлена иероглифами. Китайская культура — одна из немногих, которая сохранила с древности свою систему письма. Письменность в Китае — иероглифическая. Для такого типа письма характерна опора на визуализацию. Изначально во время развития китайской письменности каждый иероглиф представлял из себя частично изображение, частично символ. Так, даже в современном письме мы можем встретить иероглифы, которые по своему начертанию напоминают описываемый предмет — человек , гора, река» (из выпускной квалификационной работы студентки Санкт-Петербургского государственного университета Юлии Новиковой «Сравнительный анализ методов презентации историко-художественного наследия Китая на примерах Государственного Эрмитажа и Государственного музея истории религии», 2018 г.).

И тогда, что вполне закономерно, «сам по себе иероглиф представлял собой предмет для созерцания и наслаждения, что особенно заметно в культурах Китая и Японии. Подобное восприятие письменной культуры приводит к сложению искусства и каллиграфии. Последнее в результате оказывает влияние на становление живописного искусства в Китае. Картины представляют собой единство образов и каллиграфических подписей. Процесс работы над картиной во многом схож с тем медитативным состоянием, сопровождающим работу каллиграфа — многие каллиграфы забывают все заботы и даже самих себя, объединив все мысли в красоте своего искусства» (Там же).

Изысканная самоценность каллиграфии оставила свои следы не только на китайской рисовой бумаге «сюаньчжи». Иероглифы подчас становились сердцевиной национальных архитектурных объектов, таких, например, парк Ихэюань близ Пекина, где располагается летний императорский дворец: «Парковый ансамбль Ихэюаня представляет собой „сады в саду“ (по аналогии с известными изделиями китайских резчиков из слоновой кости, так называемыми „шарами в шаре“). Этот сад, именуемый Садом благодеяния и мира (Дэхэюань), был центром театральных представлений при императорском дворе во время правления Цяньлуна (XVIII в.). В общих планах китайских садов нередко угадывается рисунок иероглифа „юань“ (сад, парк). Так, например, „сад в саду“ — Сад развлечений в Ихэюане выстроен согласно каллиграфии этого письменного знака» (из статьи Евгении Завадской «Ихэюань — сад, творящий гармонию» // книга «Сад одного цветка» (под ред. Н. И. Пригарина), Москва, «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1991 г.).

Особое восхищение у посетителей парка Ихэюань вызывает то место, где традиционная китайская литература, одухотворенная живопись и изящная каллиграфия гармонично сливаются в триумвират эстетического наслаждения: «В галерее Чанлан {входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО} 273 пролета. Она тянется зигзагами по берегу озера Куньминху, связывая друг с другом павильоны и беседки, расположенные у подножия горы Ваньшоушань. Ярко-красные колонны, сине-зеленые краски орнамента, украшающего резные балки перекрытия, дополняются расписными панелями с изображениями пейзажей, жанровых сцен, иллюстрирующих классическую китайскую прозу, и с великолепной каллиграфией кисти Цяньлуна. Между пролетами размещены резные беседки (тин), где можно отдохнуть, утолить жажду. С древности в Китае существовало предписание, согласно которому на каждой десятой ли (примерно через пять с половиной километров) строили беседку (тин)» (Там же).

И неудивительно, что художественные новации китайских мастеров садового искусства со временем стали источником вдохновения и для их западных коллег: «В парке, предназначенном для воплощения гармонии, естественно, должна была существовать особая форма разрешения, преодоления противостояния различных сил — движения и покоя, света и тьмы, искусственности и естественности. И такой элемент в образной структуре Ихэюаня есть — это особый характер теней, отбрасываемых строениями и деревьями (тень есть знак силы инь). Зыбкая тень от ивы, прозрачная тень в галерее Чанлан, легкий теневой узор от оконных переплетов создают в парке особую атмосферу единства тьмы и света, их свободного перетекания друг в друга. И это очень скоро было воспринято последователями китайских мастеров на Западе: в английских пейзажных садах стали высаживать иные, чем в регулярных парках, деревья — с пышной, „рыхлой“ кроной, отбрасывающие легкую, кружевную тень» (Там же).

Так на караванных тропах Великого шелкового пути постепенно (иногда, правда, с задержкой в целое тысячелетие) сплеталось тончайшее, но прочное совместное кружево эстетических новаций.

Культурные мосты наводились шаг за шагом, но с разной скоростью: то неторопливой походкой увальня Дадли Дурсля из «Гарри Поттера», то размашистой поступью добродушного Гулливера. Вот они — значимые даты: XIII век — в Англии появилась первая европейская вышивка по шёлку; 1477 г. — в Нюрнберге вышло первое печатное издание книги Марко Поло о путеществии в Китай — «Книга о разнообразмм мира»; конец XVII века — появилась первая европейская мебель в китайском стиле; 1707 год — в Саксонии изобретён первый тонкостенный европейский белый фарфор, подобный китайскому; 1723 год — иезуит Джузеппе Кастильоне, приехавший в Поднебесную для миссионерской деятельности, стал первым европейским художником, который написал картину на тему Китая; 1762 год — в ботанических садах Кью (Суррей, теперь в черте Большого Лондона) появилось первое европейское архитектурное сооружение в китайском стиле — Большая пагода.

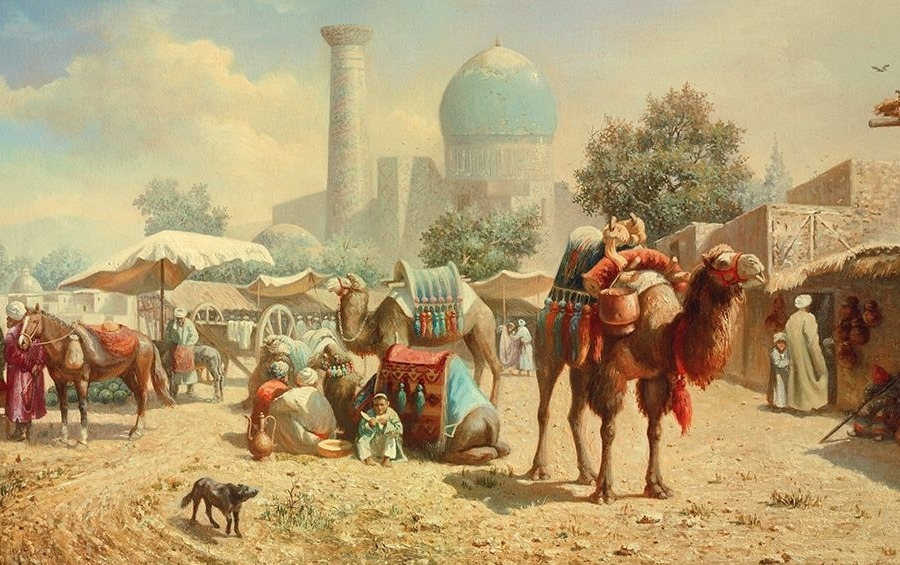

Убаюкивающе размеренное адажио процесса взаимовлияния культур двух великих цивилизаций подчас обретало формы фантасмагорического видения путников неспешного верблюжьего каравана из Чанъаня в Самарканд, где конечным пунктом значился не «Вечный город», а Рожденственская звезда, в свое время осветившая путь Каспара, Мельхиора и Валтасара.

Да и то — лишь в конце XIX — начале ХХ века — то есть спустя пятнадцать столетий после начала «золотого века» Великого шелкового пути — в палитре европейских мастеров появились отчетливые оттенки самого влиятельного направления китайской живописи — Чань. В нем непосредственно воплощалась буддийская идея создания мира сознанием. Отображенная на холстах и свитках природа являлась взору не как следствие чувственного восприятия, а как проекция высвеченного сознанием внутреннего мира художника.

Влияние художественных находок китайских мастеров сильнее всего, пожалуй, чувствуется в работах постимпрессионистов и фовистов. Искусствоведы считают, что «о творчестве Винсент Ван Гога и Анри Матисса можно говорить как о явлении, серьезно связанным с Чань. Главная задача заключается не в том, чтобы ловко рисовать объективные вещи в реалистической или импрессионистской манере, а в том, чтобы бесформенное „я“ выразило само себя свободно и субъективно. Произведения Ван Гога и Матисса, как и искусство чаньских мастеров, отличает естественность — свойство, которое было относительно редким в искусстве первой половины XX века» (из статьи Елизаветы Ципры «Традиционная живопись как отражение китайского менталитета», 15.06.2020).

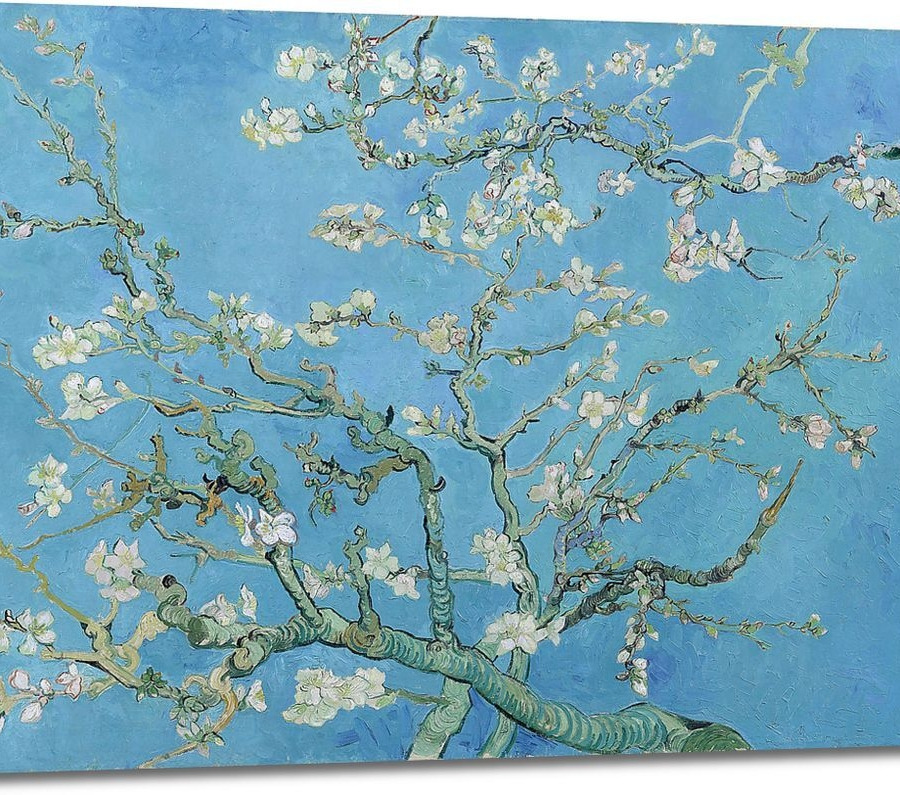

Особенно глубоким эстетическое восприятие новаций Чань оказалось у нидерландского живописца: «В Сен-Реми художник пишет картину «Ветка цветущего миндаля», в которой весь образный строй, линейный рисунок, композиция и цвет близки работам старых китайских мастеров. В картине «Кипарисы», где одновременно сияют солнце и луна, исследователи справедливо связывают с древней космогонией «Книги перемен», с пантеистическим осмыслением мира в метафизике Чань. Расположение мазков и их ритм в картине «Поле пшеницы» по своей манере тождественны характеру штрихов, которые изображают волны, в свитке чаньского мастера XIII столетия Ли Суна. А рисунок Ван Гога «Подводный мир» в своей технической манере аналогичен свитку «Рыбы» художника школы Чань Чжоу Чжи-маня (XV в.)» (Там же).

В этом бескомпромиссном состязании ярких художественных обретений европейцы не могли не ответить. Прозорливая Клио выбрала для роли ученика самого восприимчивого и утонченного: «Линь Фэнмянь родился в 1900 году в Гуандуне в последние годы существования императорского Китая. Отец художника тоже занимался живописью и каллиграфией, и Линь Фэнмянь рано проявил талант к рисованию. В девятнадцать лет он выиграл финансируемую государством стипендию для обучения во Франции в 1919 году, где открыл для себя постимпрессионизм, фовизм и примитивизм. Затем, благодаря поддержке друзей, он посетил Германию, где проникся творчеством дадаистов и экспрессионистов, в том числе и социальной критикой, сквозившей в их картинах и коллажах» (из статьи Софьи Егоровой «Почему художник Линь Фэнмянь уничтожил свои работы: Надежды и трагедии революционера китайской живописи», 20.02.2025).

Совершенно потрясенный новаторскими полотнами французских и немецких живописцев, «Линь вернулся в Китай в 1926 году как пророк модернизма. Картины Линя «Дама у вазы» и «Дама, играющая на пипе» демонстрируют влияние двух художников, с которыми Линь познакомился в Париже: Анри Матисса и Амадео Модильяни. Многочисленные картины Матисса с дамами в интерьерах, с тонкой манерой письма и декоративными мотивами, должно быть, очаровали Линя. Портреты Модильяни в виде масок, вдохновлённые этрусской резьбой, также явно произвели на него впечатление. Квадратный формат картин «Дама с вазой» и «Дама, играющая на пипе» озадачивал некоторых азиатских зрителей, привыкших к горизонтальным и вертикальным полотнам на свитках, популярным во времена династии Сун (960–1279 гг.)» (из статьи Джона Сида «Линь Фэнмянь: оригинальный китайский модернист, нестандартный мастер туши и красок», 14.10.2024). Выбор дочери Зевса и богини памяти Мнемозимы оказался безупречен: в 1928 году Линь Фэнмянь основал Национальную академию искусств (ныне Китайская академия искусств).

И это лишь несколько примеров нежданных, но, по сути, вполне закономерных вспышек-соприкосновений эстетических новаций китайских и европейских пажей девяти муз. И таких примеров вспышек в этой книге будет немало. Уж никак не меньше всполохов-взрывов основных персонажей грандиозных фейерверков на китайский Новый год: Длинного дракона, сулящего удачу и успех; листовок Fei, предрекающих мир и надежду; взрывающихся бамбуков Baozhu, обещающих богатство и процветание. Мы же ждем от очищающих огней художественных новаций предпосылок для вздохов восхищения и радости от внезапно открышейся красоты…

Итак, в ПУТЬ — по караванным тропам Великого шелкового пути, ставшего первопричиной и сердцевиной невиданных культурных обменов между Китаем и Европой.

Глава 1. Великий шелковый путь — главная цивилизационная дорога в истории человечества

1.1. От «крылатых» лошадей Давани — к первым караванам Шелкового пути

Согласно скандинавской саге, датский конунг Эйрик Путешественник во второй половине VIII веке искал Одаинсак — мифические сады бессмертия, которые, по преданию, находились где-то на Востоке. Искал вечную жизнь, а обрёл нетленную славу, став первооткрывателем пути «из варяг в греки». Пути, по которому из Скандинавии вывозили железо-сырец, моржовую кость, изделия из китовой кожи; из Северной Руси направлялись в южные края меха соболей, куниц и выдр, льняные ткани, лес и мёд; из Византии же шли в обратном направлении вина, пряности, ювелирные и стеклянные изделия, дорогие ткани. Пути, который стал ключевой осью, вокруг которой складывалась и укреплялась Древняя Русь.

За десять столетий до этого, в II веке до н.э. древнекитайский чиновник Чжан Цянь отправился с опасной дипломатической миссией к кочевникам из племени юэчжей, чтобы убедить их стать союзниками китайской империи Хань в борьбе с северными кочевниками сюнну. Он не гнался за чем-то несбыточным (вроде призрачных садов бессмертия), но то, что увидел, сильно перевернуло представление китайцев о соседних землях.

Только в Ферганской долине посланник императора побывал в более чем 70-ти зажиточных городских поселениях с высокоразвитым ремесленичеством и земледелием: «Чжан Цянь стал первым китайцем, который побывал в Средней Азии — в Согдиане и Бактрии (на территориях современного Узбекистана, Таджикистана и Афганистана). Там он узнал, каким огромным спросом пользуются китайские товары, и увидел много вещей, о которых китайцы не имели представления. Вернувшись в Китай, он представил императору доклад о выгодах прямой торговли между Китаем и государствами Средней Азии» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути, 09.01.2018).

Чжан Цянь не ждал чудес и диковин, но были и они. Возвратившись в Китай, он рассказал императору о невероятных «крылатых» лошадях государства Давань в Ферганской долине, не идущих ни в какое сравнение с мелкими китайскими лошадками. Император тут же захотел иметь этих «небесных аргамаков», так как обладание ими давало огромные преимущества в борьбе против кочевников. Вскоре в Среднюю Азию были отправлены посольства. Среди прочих даров они везли китайский шелк.

И хотя Чжан Цянь «не смог добиться от контролировавших Бактрию юэчжей военной помощи в борьбе с сюнну, собранные им сведения были признаны исключительно важными. В 123–119 до н.э. китайские войска самостоятельно нанесли поражение сюнну, обезопасив путь из Китая на запад. Именно с конца 2 в. до н.э. можно говорить о функционировании Великого шелкового пути как сквозного маршрута, соединившего все великие цивилизации Старого Света — Китай, Индию, Ближний Восток и Европу. Эта огромная система караванных путей просуществовала более полутора тысяч лет — много дольше, чем другие дальние сухопутные торговые пути (как, например, путь «из варяг в греки» {действовал 4,5 столетия}» (Там же).

Сам термин «Великий шелковый путь» (Great silk road) «вошел в историческую науку в конце 19 в., после публикации в 1877 немецким историком К. Рихтгофеном книги „Китай“» (Там же).

Между тем, отметим, что «Шелковый путь» — название вполне условное, только потому что среди множества перевозимых по нему товаров самым известным был шелк. И, кроме того, надо понимать, что «это не одна конкретная дорога, но три разных маршрута:

1) южный сухопутный путь из Китая через Бактрию или Согдиану (Самарканд), а также через парфянский торговый центр Мерв в Экбатану, Селевкию-на-Тигре и в Сирию;

2) северный путь из Китая через степи Средней Азии, Южный Урал в Северное Причерноморье;

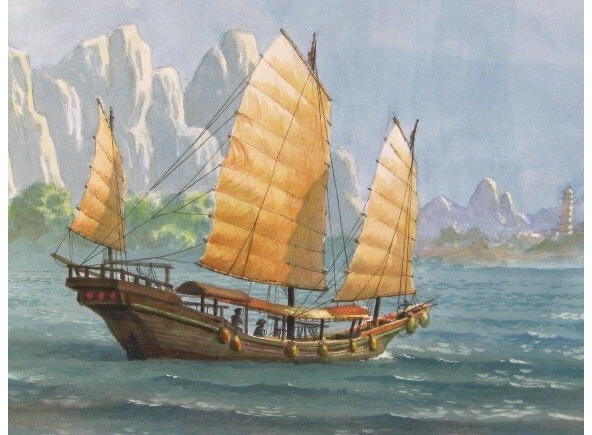

3) морской путь, соединяющий страны Индии и Юго-Восточной Азии через Индийский океан с Аравией, Персидским заливом и Египтом» (из статьи Валентины Мордвинцевой «Сколько времени занимала доставка товара по Великому шелковому пути?», 30.06.2021).

Для такого серьезного проекта, как межконтинентальная торговля, конечно, нужно было надежное средство передвижения. Понятно, что самые романтичные могли рассматривать в качестве приоритетной кандидатуры легендарного крылатого коня первого китайского императора Цинь Шихуанди, который по легенде, проскакал за один день больше 6000 километров — обозначив всю Великую Китайскую стену. Там, где копыто коня касалось земли, возникали сторожевые башни.

Однако более практичные (их было большинство) остановили свой выбор пусть и не столь стремительном, но зато испытанном на многих переходах истинном «корабле пустыни»: «Верблюды отличаются исключительной выносливостью и могут перевозить тяжелые грузы на расстояние до 40 км в день. Как известно, горбы верблюдов имеют вполне конкретный функционал: в них хранится до 40 кг жира, который дает животному легендарную способность преодолевать до 160 км по пустыне без воды. Верблюды редко потеют даже на жаре, благодаря чему могут долго сохранять всю поглощенную жидкость. Пустынные растения содержат достаточно влаги, чтобы позволить верблюду прожить без воды несколько недель» (из статьи Евгении Жилиной «Корабли пустыни: как раньше использовались верблюды, и что изменилось сегодня», 06.12.2022).

Но и просто незаменимой тягловой силой верблюда не назовешь. Бактрианы и дромедары занимают такое важное место в культурах обитателей Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, что востоковед XIX столетия Джозеф фон Хаммер-Пургсталль в свое время записал 5774 арабских слова, связанных с верблюдами, включая не менее 30 слов, обозначающих только верблюжье молоко.

Так что, пожалуй, большинство, кто слышал о Великом шелковом пути, сразу представляют себе сильно рискующих своим имуществом и даже жизнью торговцев, неспешную поступь верблюдов, нескончаемые песчаные барханы, защищенные глинобитными стенами караван-сараи. Но и морские перевозки в те времена были начинаниями, далеко не гарантирующими положительный результат: «Морское плавание в древности было каботажным — то есть плавали вдоль побережья. Длительность этих маршрутов мы знаем благодаря периплам. В этих руководствах по навигации подробно описаны береговые линии, расстояния между населенными пунктами и их последовательность, характер и привычки местного населения, а также как оно относилось к чужестранцам.

Описание акватории от современного Красного моря до восточных районов Индии имеется в «Перипле Эритрейского моря». Этот путь сопровождался многими трудностями и рисками, главными из которых были штормы и нападения пиратов. В древности ни одна попытка совершить полное непрерывное плавание вокруг Аравии не увенчалась успехом, поэтому товары, шедшие из Китая в Европу, в промежуточных пунктах перегружали на другие суда. Могло пройти несколько лет, прежде чем китайские товары попадали на европейские рынки» (Там же).

Многие ученые называют Великий шелковый путь (ВШП) главной цивилизационной дорогой в истории человечества. И в этом, на мой взгляд, нет никакого преувеличения. Уникальность ВШП можно подтверждить множеством фактов. Вот только три основных.

Во-первых, Великий Шелковый путь являлся самым длинным наземным торговым маршрутом в истории. Протяженность его наземного караванного маршрута составляла, по разным сведениям, от 6,4 тысяч (по данным Britannica и nationalgeographic.org) до 10 тысяч километров.

Во-вторых, Шелковый путь проходил по современной территории более 40 стран. Начальной точкой Шелкового пути был город Чанъань — древняя столица Китая. Сейчас на этом месте находится город Сиань. Самой Западной точкой можно считать Валенсию (Испания). В настоящее время в этом городе расположился главный европейский архив шелка.

В-третьих, Шелковый путь во многом изменил ход истории — скачок в развитии военного дела произошел благодаря пороху, изобретенному в первом тысячелетии н.э. в Китае, и затем продававшемуся по всей Европе.

Но, что удивительно, специалисты ЮНЕСКО как-то не слишком спешили включать Великий шелковый путь в Список всемирного наследия. Под номером один среди исторических дорог человечества был отмечен знаменитейший (правда, тут не поспоришь!) объект, расположенный в Европе: «Первым номинантом Списка можно назвать „Дороги в Сантьяго-де-Компостела“, включение в Список всемирного наследия которых было осуществлено по предложению Испании в 1993 году. Здесь, в столице испанской провинции Галисия, в кафедральном соборе захоронены останки апостола Иакова, и город с раннего средневековья стал одним из наиболее значимых паломнических объектов католического мира. Объект Всемирного наследия включает дорожную сеть четырёх маршрутов христианских паломников к этой святыне общей протяженностью около 1500 км» (из статьи Павла Шульгина и Ольги Штеле «Исторические пути и дороги как объект культурного наследия» // журнал «Наследие и современность», том №1, №2, 2018 г.).

Вторым наиболее значимым признали объект, расположенный на территории ближайшей к Китаю страны: «В 1999 году в список ЮНЕСКО были внесены „Горные железные дороги Индии“. Этот объект Всемирного наследия включает три железные дороги: дорогу Дарджилинг в Гималаях; дорогу Нилгири в штате Тамил-Наду и дорогу Калка — Шимла. Самая известная из этих трех — Гималайская железная дорога Дарджилинг была построена самой первой. Она и поныне является выдающимся образцом пассажирской железной дороги, проложенной в горах. Открытая в 1881 году дорога отличается смелыми инженерными решениями, применёнными для обеспечения эффективного железнодорожного сообщения в чрезвычайно живописной горной местности» (Там же).

Для равновесия эксперты ЮНЕСКО не могли, пожалуй, не приветить еще одну горную дорогу, теперь уже в альпийском регионе: «Ещё одним примером горных железных дорог является „Ретийская железная дорога в Альпах“. Номинация была представлена Италией и Швейцарией и включена в список Всемирного наследия в 2008 году. Она объединяет две железнодорожные линии, пересекающие перевалы швейцарских Альп, завершение строительства которых относится к 1904 г. По железной дороге Альбулы, на всей ее 67-километровой протяженности встречается большое количество конструкционных сооружений, включая 42 туннеля и крытых галереи, 144 виадука и моста. Линия Бернины (61 км) насчитывает 13 туннелей и галерей, 52 виадука и моста» (Там же).

И лишь затем очередь дошла до Южной Америки и объекта, являющегося главным персонажем нашей книги: «Уникальным объектом Всемирного наследия являются „Дороги инков в Андах“, номинированные в 2014 году несколькими южноамериканскими странами (Аргентина, Боливия, Чили, Перу, Эквадор, Колумбия). Этот сложный объект представляет систему торговых и военных дорог — путей сообщения инков, распространявшихся некогда на 30000 км. Она сооружалась инками в течение нескольких столетий и достигла своего расцвета к XV в.» (Там же).

И вот чем, по мнению специалистов авторитетной организации, замечателен ВШП: «Не менее уникальным и протяженным является ещё один объект Всемирного наследия, представляющий исторические пути. Это «Великий шёлковый путь: сеть дорог в Чаньань — Тянь-Шаньском коридоре». Он является совместной номинацией Китая, Кыргызстана и Казахстана, включенной в список наследия ЮНЕСКО в 2014 году. Объект представляет собой 5000-километровую часть обширной системы ВШП, простирающуюся от Чанъаня и Лояна — главных столиц Китая при династиях Хань и Тан, до района Жетысу (Семиречье) в Центральной Азии. Эта система сформировалась между II в. до н.э. и 1 в. н.э. и использовалась до XVI в., соединяя множество цивилизаций и обеспечивая активный взаимообмен в торговле, религиозных верованиях, научных знаниях, технических новшествах, культурной деятельности и искусствах. Система включает 33 компонента объекта (22 из которых — в Китае, 8 — в Казахстане и 3 — в Кыргызстане)» (Там же).

1.2. Улица с односторонним движением. Экономика Шелкового пути

Есть в Москве несколько улиц с односторонним движением: Туристская, улица Свободы, Планерная, Химкинский бульвар, Сходненская, Новопоселковая и др.

Любые аналогии хромают и поэтому не всегда уместны. Но здесь, на наш взгляд, параллели вполне возможны. Никто, пожалуй, не называл напрямую Великий шелковый путь улицей с односторонним движением, но, как писал в трактате «Свобода и прогресс» в 1732 году английский писатель и политик Юстас Баджелл «Факты — ужасно упрямая вещь».

Итак, «главными товарами на Великом шелковом пути были шелковые ткани и шелк-сырец. Они были наиболее удобны для транспортировки на дальние расстояния, поскольку шелк легок и очень ценен — в Европе его продавали дороже золота. Китай, родина шелководства, сохранял монополию на изделия из шелка примерно до 5–6 вв. н.э., но и после этого оставался одним из центров производства и экспорта шелка наряду со Средней Азией. В средние века Китай также экспортировал фарфор и чай. Страны Ближнего Востока и Центральной Азии специализировались на изготовлении шерстяных и хлопчатобумажных тканей, которые шли по Шелковому пути на восток, в Китай» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).

Хорошо разбирающейся в финансах (в разные периоды жизни он был председателем Казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани) писатель М. Е. Салтыков-Щедрин в цикле очерков «Мелочи жизни» (1886–1887 гг.) с тревогой задается вполне бухгалтерским вопросом: «Со страхом спрашиваешь себя: куда мы, наконец, идем? какой получится в результате баланс?».

Думается, в свое время европейцы с не меньшей озабоченностью сверяли свой торговый баланс по результатам сделок на Шелковом пути. И на то были свои причины: «Западная Европа в торговле с Востоком всегда имела пассивный торговый баланс: покупая дорогие восточные товары, европейцы не могли предложить в обмен равного по качеству товара и были вынуждены платить золотом и серебром. С античных времен до конца своего функционирования Великий шелковый путь действовал как канал „перекачивания“ драгоценных металлов из Европы на Восток. Поскольку эта утечка полноценных денег ухудшала денежную систему, европейские правители пытались вводить ограничения на потребление восточных товаров и на вывоз на восток золота и серебра. Однако эти административные меры имели низкий эффект» (Там же).

И такой сценарий, выигрышный для развития восточных народов и, прежде всего, Китая, был связан «не только с развитием ремесленного производства и появлением новых технологий, но и с благоприятными политическими условиями. В самом начале зарождения Великого шелкового пути, на рубеже прошлого и нынешнего тысячелетий в Китае правила династия Хань, просуществовавшая около 400 лет и создавшая политически стабильные и благоприятные условия для крупных долговременных экономических изменений. В этот исторический период было значительно усовершенствовано сельскохозяйственное производство, строились дамбы, выплавлялись изделия из железа и меди, производилась лакированная посуда, развивалось производство шелка, который стал вывозиться в Среднюю Азию и в Римскую империю. Рост объемов производимой продукции и увеличение ее разнообразия, в том числе за счет использования новых технологий, обусловил рост потребности в международном обмене» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).

Добиться конкурентоспособности своих товаров в сравнении с восточными Западной Европе удалось только после промышленной революции (XVIII в.), когда изобретение паровой машины, паровоза и строительство железных дорог сделали возможным переход от мануфактуры к фабрике, а многие товары стали в разы дешевле и доступнее благодаря снижению их себестоимости в результате массового производства.

А теперь — крутой поворот, пусть и непродолжительный по времени. «Торговый баланс», «деньги», «конкурентоспособность» — не суховато ли получается? — ведь у нас книга про «фотоны Аполлона», т.е. про что-то изысканное, эмоциональное, сердечное. Вот где, например, у Земли СЕРДЦЕ? Вопрос нечаемый, но нашёлся человек, который на него ответил. Это английский географ Хэлфорд Маккиндер (1861 — 1947), который утверждал, что ход мировой истории определялся в прошлом, и наше время он по-прежнему продолжает определяться главным образом теми геополитическими процессами, которые имеют место в государствах Хартленда — «Сердца Земли», то есть Евразии.

Но сердце не может биться ритмично и безостановочно, если его не снабжают надежные, без закупорок и бляшек, коронарные артерии. В нашем случае (если рассматривать экономическую основу цивилизации) — это отлаженные, взаимовыгодные для всех участников, торговые пути.

До Великого шелкового пути их было много. Два первых из них с названиями, от которых у очаровательной половины человечества учащается ритм сердца — в предвкушении рандеву с чем-то изысканно-красивым.

Начнем с Великого нефритового торгового пути, который сложился еще в неолите: «Нефрит — полудрагоценный камень высокой прочности. Он использовался для изготовления оружия, орудий труда, а также украшений. В древности его добывали в районе озера Байкал (Саянские горы) и Восточном Туркестане (в оазисе Хотан Синьцзянь-Уйгурского автономного района современного Китая). В Древнем Китае из нефрита изготавливали государственные регалии и обрядовые предметы для религиозных церемоний, а также бытовые украшения. За нефрит китайцы платили шелком. Также из Прибайкалья нефритовый торговый путь шел на запад» (из статьи В. Гумилёва, Т. Юдина, А. Постникова «Торговые пути древней Евразии» // журнал «Гуманитарные научные исследования», №11, 2016 г.).

За ним — Янтарный путь: «На западной окраине Восточноевропейской равнины уже в III — II тысячелетии до н.э. янтарь и изделия из него стали важнейшим объектом международной торговли. Янтарные украшения и сам янтарь находят в больших количествах (счет идет на десятки тысяч) на огромном пространстве от погребений Зауралья до Ближнего Востока, Греции, Италии, Англии. Янтарные украшения встречаются даже в гробницах египетских фараонов. Янтарный торговый путь незримыми нитями связывал население регионов Европы, Азии и Африки» (Там же).

Третий важнейший торговый путь Древнего мира — Оловянный: «В России в эпоху позднего бронзового века, связанную, прежде всего с образованием и развитием Евразийской металлургической провинции, оловянная руда из месторождений на территории современного Казахстана, Алтая и Средней Азии доставлялась на запад (Приднепровье и Придонье) и северо-запад (Приуралье и Среднее Поволжье)» (Там же).

Великий шелковый путь превзошел предшественников и конкурентов не только разнообразием и объемами перемещаемых товаров, но и продуманной логистикой, сочетаемой с гибкостью принятия бизнес-решений: «Великий шелковый путь был караванным путем, по которому шли верблюды, и в силу их способности перемещаться по пустыням, выдерживать перепады температур, предчувствовать песчаные бури, находить источники пресной воды, а также перевозить значительную массу груза (предельная „грузоподъемность“ каждого верблюда составляет около 400 кг) в те древние времена и в тех конкретных, ландшафтных условиях верблюды были незаменимым транспортным средством. Особенно тщательно продумывалась и траектория движения каравана (маршрут), которая менялась под воздействием определенных обстоятельств» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).

Караван-баша, нацеливаясь на максимальную «барханную EBITDA» {прибыль до уплаты налогов} своей экспедиции, вместе с тем, должен был поневоле учитывать и другие сопутствующие факторы: «Не всегда маршрут формировался в направлении движения по наиболее благоприятной с точки зрения погодно-климатических и ландшафтных условий местности. Зачастую караван был вынужден идти по более сложной местности из-за угрозы набегов кочевников, грабителей, создававших риски для груза и торговцев. Именно поэтому определение угроз и быстрое реагирование на них, даже с учетом принятия непростых логистических решений, являлось важным условием жизнеспособности Великого шелкового пути, а использование значительных по площади контролируемых территорий представляло несомненное преимущество при формировании маршрута доставки товаров» (Там же).

«Деньги любят тишину» — как утверждал один из самых богатых людей за всю историю человечества Джон Рокфеллер, чье состояние в 1917 году оценивалось в 1 млрд долларов, что составляло 2,5% от ВВП США. Но и прибыльная торговля на Шелковом пути настоятельно требовала пусть не полной «политической безмятежности», то хотя бы относительной стабильности и твердой руки правителей: «Именно поэтому наибольший расцвет данный торговый путь получил в эпоху существования Римской империи (на рубеже прошлого и нынешнего тысячелетий), во времена китайской империи Тан (когда китайцы поставили под свой контроль почти всю Среднюю Азию, до Самарканда и Бухары), во времена Монгольской империи (XIII в.) и в эпоху Тимуридов (XIV–XV вв.). Огромные территории, находившиеся под контролем сильных властителей, формировали вполне определенные (в том числе и в результате подкупа) стабильные условия для перемещения товаров и развития торговли, что значительно снижало сопутствующие риски» (Там же).

Систематическое заключение немалых по объему торговых сделок между купцами разных стран требовало «использования общепризнанных денежных знаков. Не каждая из стран, активно участвовавших в трансевразийской торговле, могла выпускать золотые и серебряные монеты, которые только и ценились тогда во всех странах Старого Света. Поэтому купцы по всей Евразии активно использовали полноценные деньги немногих „сильных“ стран. Так, в раннее Средневековье по всему Великому шелковому пути, до Китая включительно, при расчетах пользовались золотыми византийскими и серебряными сасанидскими и арабскими монетами» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).

И всё равно, наличных для расчетов постоянно не хватало.

Поэтому приходилось использовать бартерные сделки (товар на товар), оплачивая деньгами лишь разницу в стоимости партий.

Бартер не всегда был удобен, поэтому в ход шли и вполне себе новаторские финансовые ноу-хау: «Поскольку перевозить на далекое расстояние крупные суммы наличных денег было опасно, купцы Шелкового пути начали использовать чеки („чек“ в переводе с персидского — „документ, расписка“). Отправляясь на Восток, купец сдавал свои наличные деньги кому-либо из авторитетных менял в обмен на расписку. Эту расписку купец мог предъявить в тех городах Шелкового пути, где работали доверенные люди этого менялы-банкира, и получить вновь наличные деньги за вычетом платы за услуги. Система чеков на предъявителя могла работать, только если менялы из отдаленных городов Шелкового пути лично доверяли друг другу как членам одного религиозного сообщества. Поэтому чеки начали использоваться лишь примерно с 10 в., когда торговля на всем Шелковом пути стала контролироваться мусульманами и евреями» (Там же).

Шелковый путь активно влиял и на урбанистические процессы. В обстановке неизменности условий для бизнеса на пути перемещения караванов развивались и населенные пункты. «Огромные расстояния торговых маршрутов потребовали организации особых перевалочных пунктов — караван-сараев. Они являлись одновременно гостиницами и складскими помещениями. Здесь можно было не только остановиться на отдых, но и продать или купить товар, узнать цены и последние новости. Торговые пути, благоустроенные, с множеством караван-сараев, устроенных через определенные расстояния, колодцами, охранными пунктами в определенной мере служат показателем степени развития общества и государства как в социально-политическом, так и в экономическом отношении» (Там же).

Шелковый путь — не скоростной хайвей. Но он вполне мог потягаться с широкими автострадами XX–XXI веков в создании условий для зарождения новых больших городов: «Великий шелковый путь стал мощным стимулом развития городской цивилизации. Вдоль торговых путей расцветали древние и возникали новые города, выраставшие из торговых факторий, караван-сараев, ханских ставок. Перевалочные пункты на пути движения караванов становились не только местами отдыха торговцев, но крупными торговыми городами, ставшими центрами развития цивилизации. К таким городам можно отнести Самарканд (получивший развитие в эпоху Тамерлана), Каракорум в Центральной Монголии и многие другие» (Там же).

Считается, что именно с легкой руки работников винодельческой компании мадам Клико появилось широко известное выражение о риске и вознаграждении тем, кто пренебрегает возможными опасностями: «Самая знаменитая в мире вдова (после Черной вдовы) унаследовала от мужа винное дело и так основательно в него вникла, что смогла усовершенствовать процесс изготовления игристого. У новой технологии, правда, выявился побочный эффект. Бутылки в погребе иногда взрывались и могли сильно поранить осколками. Так и появилось выражение „Кто не рискует, тот не пьет шампанского“» (из статьи Остапа Петрова «Откуда взялось выражение „Кто не рискует, тот не пьет шампанского“», 14.05.2022).

В нашем случае, французский оборот речи преобразовался бы, пожалуй, в следущий наказ коммерсантам пустыни: «Кто не пошел с караваном, тот не пьет зеленый чай в Самарканде».

Фраза, казалось бы, ироничная, но кому-кому, а торговцам шелком и фарфором иногда было совсем не до шуток: «Несмотря на все меры защиты жизни и имущества купцов, караванная торговля по маршрутам Шелкового пути всегда была связана с высоким риском. Путь от Восточного Средиземноморья до Китая и обратно занимал обычно несколько лет. Многие погибали в дороге от болезней, непривычного климата, нападений разбойников или произвола правителей. Караваны шли через пустыни, ориентируясь на скелеты людей и верблюдов, повсюду лежащие вдоль маршрутов Шелкового пути. Когда купец умирал в чужом краю, его имущество обычно захватывал местный правитель, если только родственники или компаньоны покойного не успевали быстро заявить о своих правах на наследство» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).

Что же взамен? — «Платой смельчакам была очень высокая прибыль. Средневековая арабская поговорка гласила, что купец едет из Аравии в Китай с тысячей дирхемов, а возвращается с тысячей динаров (динар равнялся примерно 20 дирхемам). Опасаясь за свою жизнь, однако, купцы редко проходили Великий шелковый путь из конца в конец (как Марко Поло); чаще они меняли свой товар в каком-то из промежуточных торговых городов» (Там же).

В одиночку даже самым храбрым было не пробиться на вершину коммерческого Олимпа, поэтому образовывались сообщества: «Сами купцы стремились для минимизации опасностей заниматься коммерцией не в одиночку, а конфессионально-этническими группами. Чтобы защищаться от грабителей, купцы отправлялись в опасный путь от города до города крупными караванами, состоящими из сотен и тысяч вооруженных людей. Известно, например, что при Тимуре, когда караванная торговля уже клонилась к упадку, в Самарканд раз в год приходил караван из Китая в 800 вьючных животных.

Меры самозащиты купцов, однако, могли защитить их лишь от мелких разбойников, но не от произвола правителей и не от нападений кочевых племен. Однако и государства, и кочевники объективно были заинтересованы в сохранении торговых коммуникаций. Правители земель получали доходы от таможенных пошлин, взимаемых в городах вдоль караванных путей» (Там же).

Помогали и охлаждающие пыл лиходеев правовые акты: «Чтобы не потерять эти доходы, правители стран Азии принимали строгие законы, охранявшие купцов. Так, в империи Тимура та провинция, на территории которой ограбили купца, была обязана компенсировать ему потери в двойном размере и еще заплатить штраф самому Тимуру в пятикратном размере» (Там же).

1.3. Обмен знаниями за ужином с шурпой и пловом. Трансфер технологий на Шелковом пути

В караван-сараях за совместными ужинами коммерсантов из разных стран с шурпой и пловом обсуждались, думается, не только торговые сделки, но и шел активный обмен знаниями и технологиями: «В качестве примера можно привести получившее широкое распространение производство шелка, который изначально изготавливали только в Китае, а затем стали изготавливать в восточном Туркменистане, Иране и Греции. Так же обстояло и с бумагой, которую сначала европейцы покупали, а с XIII века стали изготавливать сами. Китайцы, в свою очередь, благодаря Великому шелковому пути освоили такие сельскохозяйственные культуры, как фасоль, лук, огурцы, морковь и пр. Таким образом, в ходе караванной торговли Запад заимствовал промышленные новшества, а Восток — сельскохозяйственные» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).

В нынешнем веке стартап-студии, которые создают и поддерживают инженерные команды, работающие над технологиями завтрашнего дня, — уже не редкость. Естественно, в эпоху Средневековья такого еще не было, но зачатки кое-где появлялись. Некоторые инновационные изделия, значимые для всей человеческой цивилизации, «возникли в результате своего рода „коллективного творчества“ разных народов Шелкового пути. Так, порох открыли в Китае в 9 в. В 14 в. было изобретено оружие, стреляющее при помощи пороха, — пушки. Место и время их изобретения точно неизвестны — специалисты называют и Китай, и арабские страны, и Западную Европу. Информация о новом виде оружия быстро прошла по Шелковому пути, и уже в 15 в., до эпохи Великих географических открытий, артиллерию применяли во всех странах Евразии, от Европы до Китая» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).

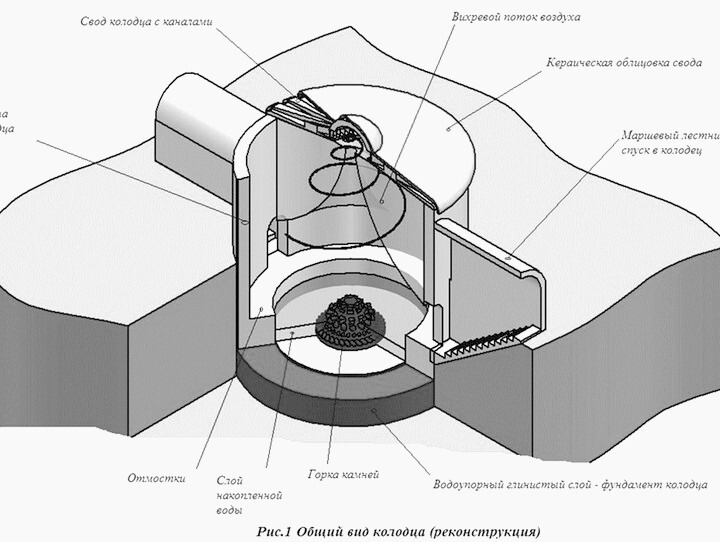

Впрочем, «кулибины пустыни» могли творить и без иноземных помощников. Чего стоит, например, сооружение среди раскаленных песков колодцев под названием «сардоба»: «Уникальные инженерные сооружения располагались через каждые 12—15 километров пути и могли напоить караван из 150—200 верблюдов. Вода накапливалась в этих колодцах не благодаря наличию подземных источников воды, а при помощи оригинальной конструкции, способной получать воду из атмосферного воздуха» (из статьи Ольги Фроловой «Великий шёлковый путь: почему в колодцах посреди пустыни всегда была вода», 09.01.2018).

Это кажется невероятным, но «древние инженеры использовали вихревой эффект при постройке колодцев. Сама конструкция снаружи напоминала небольшой шатер, выполненный из камня, и имела несколько отверстий. Более половины колодца было погружено в землю, а чтобы добраться до воды, приходилось спускаться вниз по лестнице. Благодаря специальной конструкции крыши и боковым отверстиям, через колодец постоянно циркулировал пустынный воздух, объемы которого, по оценкам специалистов, достигали нескольких тысяч кубометров в сутки. Даже в раскаленном воздухе пустыни содержатся водяные пары. На этом знании и основана идея гениального сооружения. Попадая внутрь колодца, где, по воспоминаниям путешественников-арабов, всегда было прохладно, горячий воздух охлаждался и отдавал находившуюся в нем воду в виде капель» (Там же).

Кто же эти изобретатели-самородки, решившие одну из ключевых проблем пустыни — колоссальный недостаток питьевой воды? — «К сожалению, точных свидетельств о том, кто были эти древние строители, не сохранилось. Но исследователи полагают, что это были китайские инженеры. Ведь Великий шелковый путь играл важнейшую роль в экономике Китая, а руководство страны прилагало немало усилий для его процветания» (Там же).

Сам перечень передаваемых друг другу технологий амбассадорами из Азии и Европы настолько обширен, что диву даешься. Вот те, что, например, циркулировали с Востока на Запад: «Технологии разведения тутового шелкопряда и шелкоткачества; технологии изготовления бумаги; технологии изготовления и применения пороха; технологии изготовления фарфора; культура выращивания и употребления чая; технология изготовления лаковых изделий; технологии добычи и использования природных красителей; технологии изготовления хлопчатобумажных тканей; технологии производства парфюмерных изделий; технологии обработки древесины, кож, металлов, ковроделие, гончарное дело и др.; приемы выращивания и использования породистых лошадей и др.» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).

Список техничеких новаций, шедший в обратном направлении, возможно, менее внушителен, но тоже впечатляет: «С Запада на Восток: виноградарство и виноделие; овощеводство и садоводство; технологии варки стекла и изготовления стеклянных изделий; технологии изготовления шерстяных, хлопчатобумажных и льняных тканей; технологии изготовления гобеленов; технологии производства и обработки металлов; технологии изготовления колесных экипажей; технологии изготовления оружия и военного снаряжения и др.» (Там же).

Практически непрекращающийся поток технических новинок и инновационных идей с азиатских просторов в европейские города был обусловлен высочайшим для времен Средневековья уровнем технологического развития Китая: «Едва ли не половина важнейших изобретений и открытий, на которых зиждется сегодня наша жизнь, пришла из Китая. Не придумай древние китайские ученые таких мореходных и навигационных приборов и устройств, как румпель, компас и многоярусные мачты, не было бы великих географических открытий. Колумб не поплыл бы в Америку, и европейцы не основали бы колониальных империй» («Взаимовлияние китайской и западной культур», 04.01.2025, https://vuzlit.com/557121/vzaimovliyanie_kitayskoy_zapadnoy_kultur).

Оружие, военная техника, книгопечатание, медицина — лишь скромный перечень сфер новаций, где китайские инженеры и ученые были мировыми лидерами: «Через Китай пришли в Европу из Великой Степи стремена, помогающие держаться в седле, без которых средневековые рыцари не смогли бы, сверкая доспехами, мчаться на помощь благородным дамам, попавшим в беду. Тогда не наступил бы век рыцарства. Не изобрели бы в Китае пушки и порох, не появились бы и пули, пробивавшие доспехи и покончившие с рыцарскими временами. Без китайской бумаги и приспособлений для печати в Европе еще долго бы переписывали книги от руки. Не было бы и широкого распространения грамотности. Подвижной шрифт изобрел вовсе не Иоганн Гуттенберг, не Уильяму Харви принадлежит открытие кровообращения, не Исаак Ньютон открыл первый закон механики. До всего этого впервые додумались в Китае» (Там же).

Казалось бы, какое дело могущественному правителю до каких-то «нелепых» поделок и «безумных» чертежей средневековых самоделкиных? Но китайская философия достижения гармонии и нужды экономики диктовали своё: «Значительную роль в китайской культуре сыграл даосизм, с которым тесно связано развитие науки и техники традиционного Китая. Еще более фундаментальным фактом является то, что китайское общество было аграрным, а централизованная бюрократия прежде всего должна была решать сложные технические задачи, связанные в первую очередь с ирригацией и охраной водных ресурсов. Поэтому высоким статусом обладали астрономия (значимость календарных расчетов и астрологических верований), математика, физика, гидротехника в их инженерных приложениях. В общем централизованный феодально-бюрократический тип социального строя на ранних стадиях благоприятствовал развитию наук» (Там же).

Теперь немного о религии и проблесках озарений мысли. Вера дарит надежду и порождает сострадание, но в период Средневековья в Европе она порой сеяла косность и филистерство: «В то время как мусульманский мир наслаждался инновациями, прогрессом и новыми идеями, большая часть христианской Европы, ввергнутая во тьму, была буквально парализована из-за отсутствия ресурсов и недостатка любопытства. Святой Августин был враждебно настроен к разного рода исследованиям. „Люди хотят знать только ради самого знания, — писал он пренебрежительно, — хотя это знание не имеет для них никакой ценности“. Любопытство, по его мнению, было не чем иным, как болезнью» [Франкопан 2019, с.145].

Это сейчас слово «фундаментализм» некоторые европейские эксперты пытаются крепко-накрепко прикрепить к категории «мусульманство». Во времена Ричарда Львиное Сердце всё было ровно наоборот: «Это презрение к наукам и ученым озадачило мусульманских исследователей, которые очень уважали Птолемея и Евклида, Гомера и Аристотеля. Многие из них даже не сомневались, кого следует в этом винить. Древние греки и римляне, как писал историк аль-Масуди, позволили наукам процветать, а затем они приняли христианство. Науку победила вера. Фундаменталистами были не мусульмане, а христиане» [Там же, с.145].

Плотную занавесь сутан и амиктов мог преодолеть только человек, наделенный природной любознательностью и редкой сметливостью. В 1477 году он стал известен Европе после выхода его «Книги о разнообразии мира»: «Если говорить о заимствовании технологий, считается, что китайский компас впервые привез в Европу Марко Поло. Кстати, в Китае это изобретение использовалось не в походах по незнакомой местности, а для того, чтобы выбрать правильное место захоронения по фэншуй. Китайская бумагомольная мельница пришла в Испанию, в город Хативу, в начале XI века — через арабов. А Марко Поло доставил ксилографические доски для печати, которую открыли в Китае задолго до Гутенберга. Благодаря Поло в Европе узнали о концепции бумажных денег» (из статьи Варвары Рудаковой «Открытие поднебесной» // портал «Историк», №110, февраль 2024 года).

На путях Великого шелкового пути, проходящих через Центральную Азию, нашлись и такие товары, без которых невозможны были бы такие живописные шедевры Ренессанса, как «Сотворение Адама» (1512 г.), «Мона Лиза» (1506 г.), «Сикстинская Мадонна» (1513 г.), «Ассунта: Вознесение Девы Марии» (1518 г.): «Оказалось, что специи — главный инградиент для пигментов, используемых в живописи. Очень часто такие пигменты называли oltremare de venecia, или венецианские товары. В их число входили ярь-медянка (дословно — греческий зеленый), киноварь, пажитник, свинцово-оловянный желтый, жженая кость и заменитель золота, известный как сусальное золото. Самым продаваемым из них был глубокий синий, который получали из лазурита, добываемого в Центральной Азии. Представители золотого века европейского искусства — Фра Анджелико и Пьерра делла Франческа в XV в., а затем такие художники, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан, — своей возможностью использовать цвета, полученные из этих пигментов, во многом обязаны расширению контактов с Азией, с одной стороны, и повышающейся покупательной способности, чтобы платить за них, — с другой» [Франкопан 2019, с.265–266].

1.4. «Уживались мирно…». Религии на Шелковом пути

Удивительно, но Великий шелковый путь оказался не только дорогой взаимовыгодной торговли, обмена знаниями и технологиями, но и толерантного отношения к различным религиям и верованиям.

Вот мнение на этот счет профессора Пекинского университета, одного из крупнейших специалистов по средневековой истории Китая: «Шелковый путь был каналом распространения многих религий. В примыкавших к нему городах и поселках существовали „три иностранные религии“ {зороастризм (огнепоклонство), несторианство и манихейство}, буддизм и даосизм. Сегодня чаще можно наблюдать борьбу двух религий за влияние в одном городе, приводящую к ожесточенным столкновениям, — так, например, происходит в Иерусалиме. Однако на историческом Шелковом пути разные религии обычно уживались мирно. Некоторые изображения и древние тексты даже включают в себя элементы нескольких религий. Так, в буддийских монастырях в Юйтяне статуя Будды Шакьямуни часто занимает центральное положение, по обе стороны от нее располагаются статуи других будд, а ниже — фигуры местных божеств, некоторыми чертами напоминающие зороастрийских. Если бы проезжающий через этот регион согдийский {центральноазиатский} купец зашел в такой монастырь, он принял бы эти изображения за зороастрийские, хотя фактически они давно уже вошли в буддийский пантеон» [Жун 2021, с. 11].

Да что там мирное сосуществование… Делались даже утопические попытки максимального сближения вероучений, основанных Христом и Буддой, и создания единой Священной книги: «Тексты, датированные началом VII в., описывают, как священнослужители трудились в поте лица, чтобы согласовать свои идеи с буддистскими, если не в виде выжимки, то, по крайней мере, в виде отдельных, упрощенных идей. Образ Святого духа, как писал один из миссионеров, добравшихся до Китая, абсолютно соответствовал тому, во что уже верили местные: „Все воплощения Будды витают повсюду с порывами ветра (так же как и Святой дух), и нет в целом мире места, куда ветру нет доступа“… Были предприняты попытки кодифицировать слияние буддистских и христианских идей, создавая новое Евангелие, которое было способно просто и доступно объяснить сложные догмы и в то же время содействовало дальнейшему продвижению христианства в Азии» [Франкопан 2019, с. 93].

Хотя почему же сразу — утопические? Кое-где позиции церковнослужителей, боголюбивых живописцев и ваятелей сблизить удалось: «Поскольку религии постоянно взаимодействовали, они неизбежно перенимали друг у друга некоторые черты. Хотя отследить такие заимствования очень сложно, можно заметить, что нимб стал общей чертой для индуизма, буддизма, зороастризма и христианства как средство выражения в изобразительном искусстве. Так показывалась связь между земным и небесным, нимб выступал маркером божественного сияния, которое немало значило во всех указанных религиях. Прекрасный памятник в Таки-Бустане (современный Ирак) изображает правителя верхом на лошади в окружении крылатых ангелов и с нимбом над головой» [Там же, с. 90].

Политический хаос в китайском Средневековье иногда можно без обиняков приравнять к эпатирующей любого чужака нестабильности погоды в горной Шотландии.

Примеров не счесть. Вот только самые недюженные. В конце II и начале III веков в стране возник феномен Троецарствия. С 291 по 306 год произошёл мятеж восьми ванов; это была борьба разных линий дома Сыма за влияние на бессильного императора. В IV–VI веках север страны становился ареной вражды быстро сменяющих друг друга царств и мини-империй, основывавшихся, как правило, некитайскими племенами и народами. В 907 году после низложения последнего императора династии Тан в Китае наступил период хаоса, когда армия самостоятельно смещала неугодную им власть и ставила новых руководителей.

В этих условиях, во многом благодаря религиозным центрам, удавалось как-то сохранять культурные ценности: «В период китайского средневековья буддийские храмы и монастыри, вне зависимости от размеров, зачастую играли роль культурных центов в регионе… В этих храмах была собрана серия буддийских текстов, конфуцианские и буддийские каноны, а также литературные произведения. В то время как правительственные учебные заведения находились в упадке, школы при этих храмах часто брали на себя задачу по предоставлению начального конфуцианского образования. В них было накоплено богатство, состоящее, в том числе, из памятников материальной культуры: золотые и серебряные сосуды, картины на тканях и шелках, росписи, скульптуры, изделия из шелка, красители и прочее» [Жун 2021, с. 245].

Однако религия не только помогала сохранять для истории ценные трактаты мудрецов, поэтические шедевры, изысканные миниатюры, но — вот это сила веры! — дарила надежду на справедливый суд пусть не здесь на земле, но на небесах точно: «Когда армии династии Тан завоевали Турфан в 640 году, местный правовой кодекс претерпел значительные изменения. Из раскопанных документов известно, что жители Турфана верили, что загробный суд происходит в точной аналогии с земным. Например, один чиновник низкого ранга был захоронен вместе с четырнадцатью долговыми контрактами, по которым должники не выплатили ему деньги (поскольку, если бы ему вернули эти долги, он должен был порвать эти бумаги). Люди возносили молитвы к своим загробным судьям с просьбами позаботиться о справедливом суде над только что умершим родственником или удостовериться в том, что суд был справедливым» (из статьи Валери Хансена «Шелковый путь», 19.08.2016).

Но законы, которые действовали на территориях, где проходил Шелковый путь, были не настолько слабы, чтобы можно было надеяться только на волю Всевышнего. Иногда юридическая практика была построена как вполне разумная система, охраняющая интересы граждан: «Из документов, написанных на согдийском языке — самом значимом языке Шелкового пути, сохранилось только около сотни документов. Самое большое собрание документов, найденное на Калаи-муг, на территории современного Таджикистана, включает подробный брачный контракт, который предполагал, что молодая пара — при этом не только мужчина, но и, как ни странно, женщина — могла подать на развод с последующим разделом имущества. Столь уважительное отношение к закону жителей областей, где проходил Шелковый путь, помогало представителям разных культур, религий и языков регулировать общий быт и сожительство» (Там же).

1.5. Расцвет и закат Великого шелкового пути

«Золотой век» Великого шелкового пути наступил в VII веке н.э. с приходом к власти в Китае династии Тан. Век именно «золотой», так как в Европу в поистине грандиозных объемах завозились главные китайские сокровища: шелк — «мягкое золото», фарфор — «белое золото», «королева всех видов бумаг» — сюань, бумага, которая может храниться тысячи лет без выцветания и ценится на вес золота.

В эпоху династии Тан, «ведя с переменным успехом войны с кочевыми племенами, китайцы поставили под свой контроль почти всю Среднюю Азию, до Самарканда и Бухары. Этот период (7 — первая половина 8 вв.) многие называют периодом наивысшего расцвета трансевразийской торговли» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).

Далее «в первой половине 8 в. все западные трассы Великого шелкового пути попали под контроль Арабского халифата. Попытка китайцев сохранить контроль над Средней Азией провалилась: в Таласской битве 751 арабы разбили китайскую армию. С этого времени и до конца функционирования Шелкового пути караванную торговлю почти полностью монополизировали мусульманские и еврейские купцы. Китай не смог сохранить контроль даже над восточным участком пути, сперва попавшим под контроль тибетцев (в конце 8 в.), а в 9 в. захваченном кочевниками киданями. Дробление контроля над торговыми путями и частые войны за его передел вели к ослаблению торгового пути» (Там же).

Последний взлет Великий шелковый путь «пережил в 13–14 вв. Покорив в 1210–1250-е страны от Китая до Руси и Ирана, монголы смогли на полтора столетия обеспечить единый режим контроля на практически всем протяжении евразийских торговых путей. Хотя после смерти Чингисхана его империя быстро распалась, государства чингисидов образовали «квартет империй». Шелковый путь контролировали четыре империи — империя Юань в Китае, среднеазиатская империя (Джагатайский улус), иранская империя Хулагидов и Золотая Орда в Прикаспии и Причерноморье. Эти государства оспаривали друг у друга отдельные участки торговых путей (так, Закавказье стало ареной постоянной борьбы ханов Золотой Орды с иль-ханами Ирана). В целом же правители обычно стремились обеспечивать безопасность купцам независимо от их веры и национальности (Там же).

Затем, образно говоря, караваны верблюдов постепенно скатывались с барханов вниз: «Во второй половине 14 в. Великий шелковый путь вошел в состояние упадка. „Квартет“ монгольских империй распался на множество враждующих друг с другом государств. Попытка Тимура (Тамерлана) вновь объединить основные евразийские торговые маршруты в рамках своего государства дала лишь временный эффект. В сложившейся в 1370–1380-е империи Тимура купцы, следующие по южной дороге, вновь получили надежную защиту. Однако во время походов против Золотой Орды в 1389–1395 Тимур практически стер с лица земли все торговые города Прикаспия и Причерноморья, в результате чего северная дорога была заброшена. Потомки Тимура не смогли впоследствии сохранить централизованное среднеазиатское государство, поэтому южная дорога также почти перестала функционировать» (Там же).

Немаловажным фактором заката караванной торговли на маршрутах Шелкового пути стало «развитие технологий мореплавания, к примеру, строительство трех и четырехмачтовых судов в XV в. (что ввиду их вместительности позволяло совершать продолжительные плавания), развитие навигационных приборов и, к примеру, использование (с конца XV в.) астролябии для определения широты местоположения корабля. Грузоподьемность морских судов намного превышала грузоподъемность верблюжьих караванов. Важным обстоятельством является и то, что морской путь с востока на запад был не только короче, но и намного безопаснее, поскольку пролегал вдали от ведущих междоусобные войны ханств и кочевых племен, нападающих на караваны и облагающих товары непомерной „таможенной данью“» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).

Т.е. политическая нестабильность и развитие мореплавания, но не только эти причины: «Происходили и изменения в торгово-экономической политике европейских стран. С XV в. большое распространение здесь принимают идеи меркантилизма, основным содержанием которых является увеличение притока/уменьшение оттока золота за пределы европейских стран в результате увеличения положительного сальдо платежного (торгового) баланса страны. А это, в свою очередь, как считали меркантилисты, может быть достигнуто только в результате роста экспорта товаров и сокращения их импорта. Именно поэтому, к примеру, импортозамещение шелка, то есть собственное его производство в Европе и сокращение его импорта хорошо вписывалось в политику меркантилизма. Нельзя забывать и о начавшейся перестановке сил в борьбе за мировое лидерство, об экономическом возрождении Европы, достигшем пика с изобретением парового двигателя, и промышленной революции XVIII в.» (Там же).

Глава 2. «Китайская вуаль», которая завоевала весь мир. Шелк

2.1. «Вышитые золотом знамена стали первыми шелками, которые когда-либо видели римляне»

Платье из шелка на элегантной даме, да еще с затейливой вышивкой из цветов и птиц, думается, практически всегда зажигает бикфордов шнур в мужском сердце, который завершается взрывом комплиментов и вспышкой искрометных острот.

И такое — особое — отношение к одежде из шелка наблюдалось издревле, еще до Рождества Христова: «В Риме шелк начали носить в 46 г. до н. э., но чрезмерное употребление очень дорогой ткани считалось аморальным. В 16 г. до н. э. Сенат особым указом запретил людям „бесчестить себя, одеваясь в шелк“» (из статьи И. Никитенко «Великий шелковый путь — культурное наследие», 28.09.2024).

Чрезмерный упор на моральный аспект проблемы был вовсе не случаен: импорт китайского шёлка привёл в результате к такому огромному оттоку золота из Рима, что шёлковая одежда стала восприниматься как символ декаданса и безнравственности: «Я вижу одежду из шёлка, если материю, которая не прикрывает ни тело, ни даже порядочность, можно назвать одеждой. Несчастные служанки трудятся, чтобы неверную жену можно было увидеть сквозь её тонкое платье, так что любой посторонний или иностранец становится знакомым с телом жены ничуть не хуже мужа» (Луций Анней Сенека «Декламации», т. I).

Но первое знакомство жителей Вечного города с шелком произошло отнюдь не на ежегодном праздновании Матроналий 1 марта, когда замужние женщины облачались в лучшие одежды и с благоухающими венками на головах шествовали к храму Юноны Луцины.

Всё произошло, так сложилось, под знаком Марса: «Первая встреча римлян с этой тканью не увенчалась особой славой. Марк Мициний Красс, член триумвирата, консул и римский наместник в Сирии, мечтал пройти по стопам Александра Македонского и повторить его победы на Востоке. В 53 г. до н.э. он повёл семь легионов через Ефрат в бой против парфян. Однако не весть о победе или смятение по поводу поражения произвели фурор в Риме, а совершенно случайное событие, а именно — открытие шёлка. Оно было связано с поражением легионов. Парфяне во время сражения для видимости обратились в бегство для того, чтобы затем молниеносно развернуться в седле и осыпать преследующих легионеров дождём из стрел — это был знаменитый парфянский выстрел. Кроме того они неожиданно развернули огромные, светящиеся и переливающиеся на солнце знамена, напугав солдат настолько, что они сдались. Это стало одним из самых тяжелых поражений Рима. А вышитые золотом знамена стали первыми шелками, которые когда-либо видели римляне» (из статьи Рисолат Усманалиевой «Великий шелковый путь» // журнал «Наука XXI века», №4, 2018 г.).

Между тем римляне и их соседи по континенту понятия не имели, откуда берется этот неведомый и такой притягательный материал: «В Европе считали, что шёлк растет на деревьях и что только китайцы знают секрет этой культуры. В период правления Августа Рим платил за китайский шёлк шерстяными товарами, специями и стеклянными изделиями. У китайцев же не было ни малейшего намерения опровергать легенды подобного рода, чем они обеспечили себе монополию и экспорт этой дорогостоящей ткани. Парфяне, через территорию которых осуществлялась торговля, точно так же не видели повода для того, чтобы распространять что-либо о технических аспектах изготовления шёлка, однако получали из торговли им значительную прибыль, как и многие последующие династии, через земли которых проходили шёлковые пути» (Там же).

Что до подлинной истории появления шелка в Китае — ее вряд ли найдешь в летописях или древних свитках. Придется довериться наиболее распространенной легенде: «Жена Великого желтого императора Ши Хуан-Ди — Лэй Цзу во время чаепития сидела под кроной тутовника, когда внезапно — как ей показалось — прямо с неба, в чай упал кокон шелкопряда. Императрица извлекла его из чаши, кокон стал разматываться, и взволнованная женщина увидела длинную нить — волокно для пряжи. За это императрица была наречена «Божеством шелка». И с тех пор по праздникам в ее честь на алтари храмов приносились в дар коконы шелкопряда» (из книги Екатерины Докашевой «Великий шелковый путь. Полная история» // Москва, ООО «Издательсво «АСТ», 2020 г.).

Если смотреть на беспристрастную линейку мирового исторического хронометража, можно с определенной вероятностью определить, что появление китайского шелка совпадает, например, с периодом возведения в Древнем Египте (III тысячелетие до н.э.) архитектором Имхотепом пирамиды Джосера: «Согласно историческим данным и археологическим раскопкам коконы тутового шелкопряда и их свойства были знакомы китайцам уже почти пять тысяч лет назад. Шелк был окружен в Китае самым настоящим почитанием. В стране существовали священные тутовые рощи и совершались жертвоприношения божествам шелковичного червя. Основным центром шелководства был Ханчжоу. Сезон шелководческих работ открывался весной и длился полгода. О высоком статусе всего, что связано с шелком, говорит тот факт, что открывала этот сезон сама императрица» (Там же).

2.2. Почему шелк дал название важнейшему торговому пути

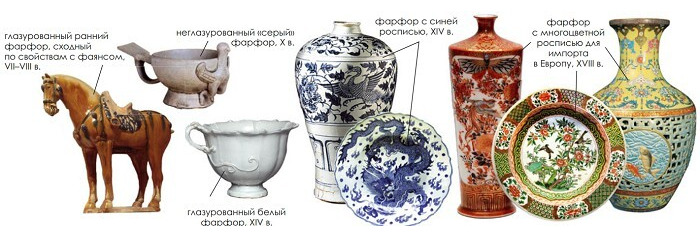

Почему ключевой для Средневековья торговый путь между Востоком и Западом не назвали, к примеру, фарфоровым? — Ведь «в XVII и XVIII веках увлечение китайским фарфором достигло в Европе необычайных масштабов. За это время было продано более 70 миллионов предметов. Клиенты были везде — от Лиссабона до Лондона. Английские аристократы, члены королевской семьи покрывали „белым золотом“ дворцовые стены, полы, потолки. Польский король Август Сильный был увлечен настолько, что собрал прекрасную коллекцию из 30000 предметов» (из статьи Павла Романютенко «Как китайский фарфор произвел фурор и изменил мировую экономику», 21.11.2020).

Или — «бумажным» — что было тоже небезосновательно. Некоторые историки утверждают, что «шелк не являлся самым важным из товаров. Бумага, изобретенная в Китае в II веке до нашей эры, гораздо больше ценилась в Европе и исламских странах, тогда как металл, специи и стекло были товарами той же категории, что и шелк» (из статьи Валери Хансена «Шелковый путь», 19.08.2016).

Правда вначале бумага проникала на Запад с поистине «черепашьей» скоростью: «Путь бумаги в Европу из Китая описывается французским ученым Авенелем так: «Она пришла из Китая очень медленным путем, со средней скоростью, может быть, сто верст в сто лет. Народы Центральной Азии, потом арабы, потом египтяне подвозили ее выделку все ближе к нам. В 650 году ее видели в Самарканде; в 800-м — встречали в Багдаде; в 1100 году она дошла до Каира. Затем она проходит по берегу Африки, переплывает через Средиземное море и долго не переходит Лангедока (Южная Франция) «» (из статьи Николая Дубины «Об истории изобретения и распространения бумаги», 02.04.2025).

Англичане (если бы спросили их) доминирующим товаром с Востока на Запад предсказуемо могли бы назвать «чай». И на это у них были бы свои резоны: «Первая, небольшая партия чая была доставлена из Китая в Португалию в 1550-е годы, и не вызвала там интереса. К 1650-м годам чай в Европе немного распробовали, но его цена была выше цены кофе, и он использовался как медицинское снадобье. Голландская Ост-Индская компания наняла датского врача Корнелиуса Бонтеко написать целую серию статей (из них позже была составлена книга) о целебных свойствах чая. К примеру, при желудочных болезнях Бонтеко советовал пить 50 чашек чая в день. Это сработало. В начале XVIII века почти никто в Великобритании не пил чая, а в конце этого века его пили почти все. Объём официального импорта вырос с 6 тонн в 1699 году до 11 тысяч тонн в 1799-м, а цена фунта чая за это время снизилась в 20 раз» (из книги Тома Стэндиджа «История мира в шести стаканах» // Екатеринбург, «У-Фактория», 2008 г.).

И всё-таки — ШЕЛК!: «Особым товаром, определившим название эпохи, являлся шелк (шелковые ткани и шелк-сырец). Производство шелка представляло собой сочетание естественных природных условий, в которых обитал тутовый шелкопряд (Восточная Азия и северные территории Китая), и уникальной, достаточно древней технологии (в течение длительного времени державшейся в строжайшей тайне) по его переработке в шелковую нить и производству шелкового полотна. Более того, применение шелка было очень многогранным: от дорогих одежд до производства постельных принадлежностей, обеспечивавших высокую гигиену; от производства бумаги до использования шелка в качестве денежного эквивалента — валюты» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).

Ареалы применений уникальной ткани легко раздвигались вширь — хватило бы фантазии: «Из шелка изготовляли струны для музыкальных инструментов, тетивы для луков, делали лески для рыбной ловли и использовали шелковую ткань для пошива одежды для воинов, поскольку шелковая нить является более прочной, чем стальная нить равного диаметра. Но шелк обладал и еще одной важной особенностью при торговле на дальние расстояния — он был очень легким, но стоил очень дорого, то есть обладал высокой добавленной стоимостью. Иными словами, одновременно могли перевозиться значительные весовые объемы шелка, обеспечивавшие огромные прибыли для торговцев. В известном смысле шелк играл такую же роль для формирования Евразийской цивилизации, как паровой двигатель Уатта для создания Великой Британской империи» (Там же).

Сравнение с главной новацией промышленной революции, конечно, крайне престижно, но что действительно сделало китайский шёлк настолько ценным? — «Это сложность процесса производства. Производство шёлка было долгим и трудоемким процессом, что повышало его стоимость и эксклюзивность. Шёлк привозили в подарках для иностранных послов, а также использовали для создания картин, ковров и церковных облачений. В Древнем Китае шелк был настолько ценен, что в некоторых случаях его использовали как средство обмена. Например, в торговых соглашениях шёлк мог быть эквивалентом драгоценных металлов или других ценностей» (из статьи Риммы Нариниан «Китайский шёлк: вечный символ утончённости», 10.11.2024).

Именно в силу своих уникальных свойств «примерно со II столетия н.э. именно шелк стал основным товаром, который везли китайские купцы в далекие страны. Компактный и легкий товар был удобен в транспортировке и привлекал пристальное внимание многих торговцев по маршруту следования каравана, несмотря на свою дороговизну. Он высоко ценился в Средней Азии и Туркестане, Индии и Риме, в Александрии. Говорят, царица Клеопатра полюбила весьма роскошные одежды из шелка, а в первые века н.э. в Риме существовал даже специальный рынок шелка. Известно также, что вестготский король Аларих при осаде Рима в 408 году потребовал в качестве равноценного выкупа 4000 туник из этого материала» (из статьи Евгении Мережко «Легенды Шелкового пути», 13.03.2019).

Тайну технологии изготовления шелка китайские правители берегли не хуже, пожалуй, чем план расположения охранных постов в Запретном городе в Пекине. Но если кое-кто из средневековых алхимиков, как пишут, всё-таки докопался до тайны философского камня, то чем труднее дорога к получению тончайшей и прочнейшей из существующих тканей?

Впрочем, как и ожидалось, не обошлось здесь без прекрасной дамы, не мыслящей себя без нарядов из изысканного и струящегося шелка: «В разные времена огромные усилия прилагались к тому, чтобы выведать тайну производства шелка. К примеру, правитель Хотана {ныне это город на юго-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР} никак не мог заполучить рецепт изготовления тончайшего материала. По совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее будущего супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шелка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой коконы шелкопряда и семена тутового дерева» (Там же).

Чего не сделаешь ради элегантности и роскошных нарядов? — «Девушку недолго одолевали мучительные сомнения: выдавать или не выдавать государственную тайну. Все, что требовалось, она привезла в Хотан, спрятав коконы в замысловатой прическе, которую пограничная стража не имела права досмотреть, а семена — в багаже с травами и снадобьями. Самое интересное заключается в том, что предприимчивая невеста мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги и экспертов по разведению шелкопряда и шелкоткачеству. И даже садовника, специалиста по выращиванию шелковицы. А технология производства шелка, контрабандой завезенная в Хотан, вскоре оказалась и в других государствах, к примеру, получила широкое распространение в Индии» (Там же).

Но коконы шелкопряда не только создавали дивный мир услады для глаз, но и стали материальной основой для интенсивной интеллектуальной деятельности: «Найденные учеными документы и частные письма, датируемые II–V столетиями, свидетельствуют о том, что бумага, появившаяся в Китае примерно во II веке до н. э., через 300 лет широко использовалась в Центральной Азии. Состав самой первой в мире бумаги учеными полностью не раскрыт, но существуют предположения, что в качестве вспомогательного сырья использовались очески, образовавшиеся в процессе выделки шелковой ваты. Возможно, именно поэтому в иероглифе „чжи“ („бумага“) левая его часть означает „нить шелка“» (Там же).

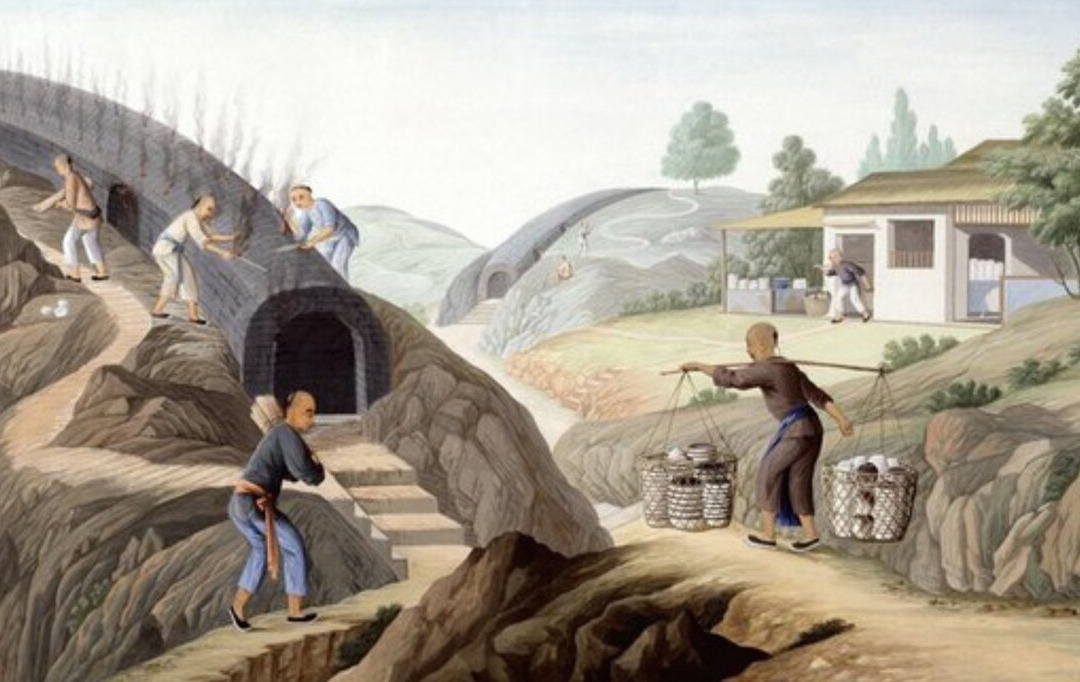

Глава 3. «Голубой, как небо после дождя…». Фарфор

3.1. «Охота за совершенством». Так в чем же ценность фарфора

Вот кто бы из нас не хотел бы держать такое изделие в руках, любоваться его изысканными линиями, причудливым рисунком, соцветием красок, которое сохранит первоначальную свежесть многими столетиями? — «„Голубой, как небо после дождя, блестящий, как зеркало, тонкий, как бумага, звонкий, как гонг, гладкий и сияющий, как озеро в солнечный день“ — таким увидели европейцы фарфор, впервые привезенный из Китая в начале XVI века» (из статьи Д. Деминой «Керамика: его величество фарфор» // журнал «Химия и жизнь», №3, 2010 г.).