В конце девяностых годов один, немолодой уже, человек, весьма одаренный, черноволосый по моде тех лет, с которым я приятельствовал в Турине, рассказал мне как-то историю с просьбой при случае опубликовать ее. Я пообещал, но по рассеяности своей не смог сделать этого сразу, да и местный климат не способствовал скорому продвижению рукописи в печать. Дожди и солнце подточили понемногу мое здоровье, пуговицы стали отрываться чаще, а мясо становилось все жестче, так что в конце концов мне пришлось заменить его французской булкой.

Булочник-француз, приторговывавший из-под полы контрабандными папиросами, доверительно посоветовал мне намазывать поверх румяных его изделий слой шоколада. Я попробовал, но денег в ту пору не имел вовсе, да и сосед швейцарец, имевший магазинчик «Шоко», буквы которого горели каждый вечер нестерпимо красным, хотя и выставлял напоказ диплом лозанской академии, а все пользовал местную публику какой-то дрянью, так что я и думать забыл о шоколаде и переехал на пасеку.

Однажды осенью, в большом, помнится, раздражении, лежа на отвратительно белых простынях, я вылил себе на грудь целую банку прошлогоднего меда. Утром, едва отодрав от кожи прилипшие за ночь волоски, я устремился к конторке в поисках бумаги или полотенца. Неожиданно в руки мне попалась позабытая рукопись моего приятеля, которой, лист за листом, я и обтер себя насухо. Теперь же я предаю ее на ваш суд, дабы, пересказав своими словами, выполнить, наконец, обещание.

История эта случилась давно, но последствия ее до сих пор, как я знаю, волнуют многих, кто волею-неволей был в нее вовлечен. Приятелю было тогда лет тридцать, из которых большую часть он отслужил в саперном полку. Под пулями и бомбами душа его закалилась.

Тетка его, в девичестве Мартынова, страдая газами, и оттого не всегда спокойная, не уставала повторять: «Мед нельзя кушать по-многу». Если же она, полная газов, и считала подобное употребление меда, в принципе возможным, то лишь вместе с деликатно подмешиваемым к нему пивом. С другой стороны, тесть, бывший capo titolare станции Sestri Levante, возмущенный как-то сверх всякой меры подобными ограничениями, сказал, подняв кверху помидорообразный остаток мизинца (ибо имел несчастье сразиться в последнюю кампанию Крымской с вострозубым турком): «В последнюю кампанию Крымской, — сказал он, — в день 14-тый Января года 1778 я гладил раскаленную сталь орудий и мечтал, вернувшись, найти в своем доме полную чашку». И голос его дрогнул, и слегка оттопырилась культя левой руки, потерянной еще при норвежцах. В тот раз сестра его, старая дева, синий чулок, свернув из бумазейной своей косынки тугой жгутик и соорудив на одном его конце аккуратную петельку, разразилась рыданьями, а дед, бригадир 18-го забоя, по обыкновению скончался.

Через неделю после описанного случая умер свояк бабкиного шурина, светлейшей души человек (говаривали, что от грудной жабы, но таинственность, с которой проходило отпевание, заставляет в этом усомниться). Дед же, напротив, опять лучился здоровьем, и кожа его, до того почти прозрачная, налилась соком и стала походить, скорее, на политическую карту евразийского материка, где восточным империям отводилось немалое место. Это дало возможность свести на нет задолженность по активам и привести годовой баланс к состоянию на 27 октября.

О деде приятеля нужно сказать особо. Его повышенная чувствительность к происходящему вызывала в окружающих не то чтобы сочувствие, скорее наоборот, отторжение и даже негодование. Приятель говаривал, что бывало, в дилижане, ходившем по субботам из Ницц в Вентимилу один из полутора сотен пассажиров начинал вдруг пристально смотреть деду в глаза, а затем, предварительно облизнувшись, бил его сразмаху по правой щеке. Это служило знаком остальным, и кровавая потасовка, случавшаяся обычно за этим, заканчивалась лишь с появлением бригады.

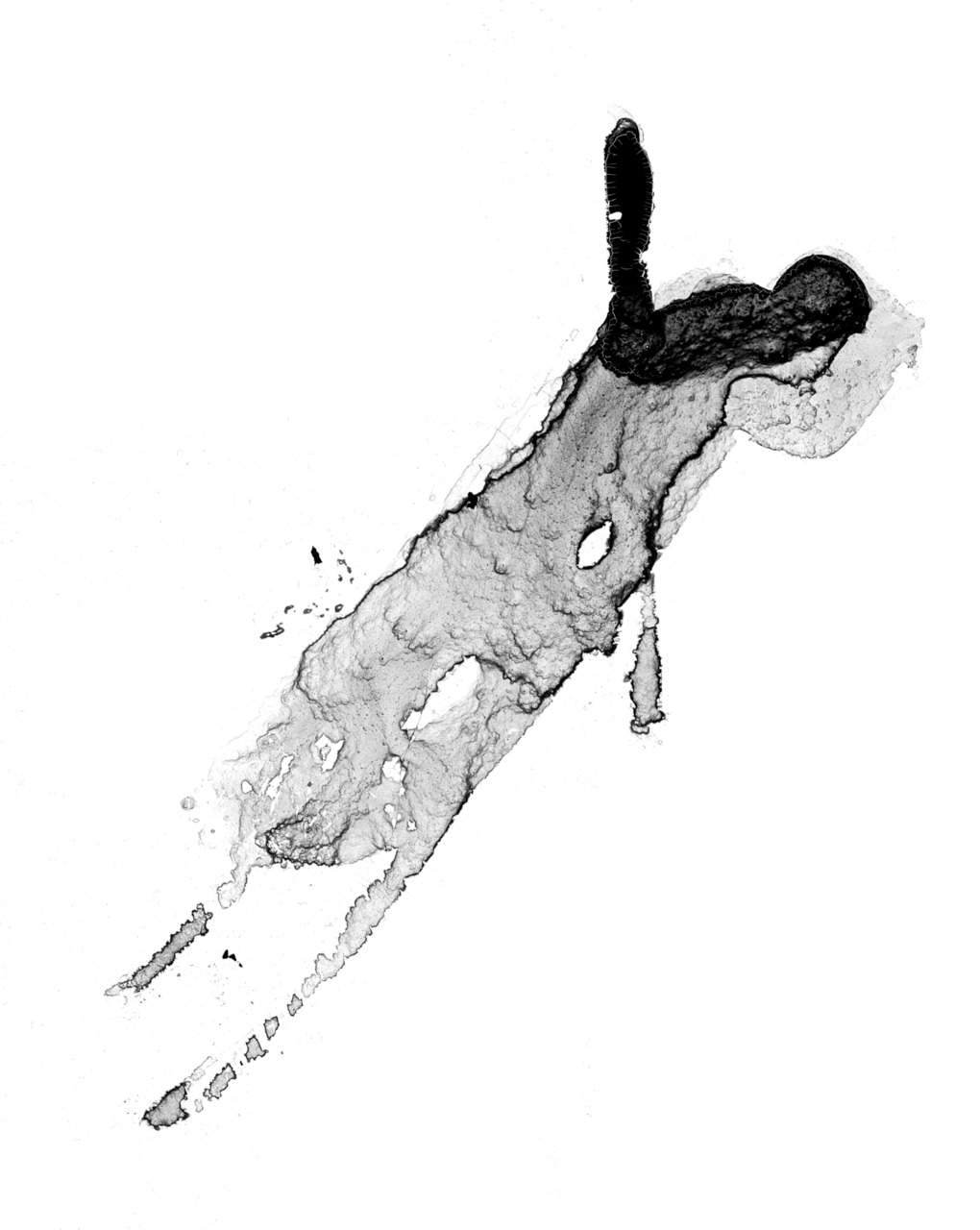

Однажды, когда солнце, не в силах побороть свою полуденную лень, стало падать за горы France Cite de Mare, а море перестало отторгать от себя небо, один из местных (а дело происходило недалеко от Монако) фототипистов попросил молочного брата одного, подброшенного в свое время цыганкой, индийского офицера ассистировать ему на пленере. Загадка снимка должна была состоять в соотношении высоты дерева (в нашей истории это был платан) к высоте вертикально приставленной к нему плотницкой лестницы, под которой, в свою очередь горизонтально, должен был лежать ассистент. На редкость удачная композиция заставила фототиписта забыть о предосторожности, и рой лесных пчел, давно, видимо, ожидавший подобного случая, превратил лица симпатичных, в общем, юношей в огромные грибы с поверхностью профитролей. Подобная несправедливость заставила фототиписта, а им был младший сын свекра двоюродного брата моего приятеля, обратиться за помощью к деду, который, будучи большим знатоком и поклонником меда, любил пчел, умел их выкармливать и плодить. Дед, имея обширную переписку с ведущими, по тем временам, натурфилософами, обратил внимание на участившиеся в районе S. Lorenzo случаи дермомимикрии, как тогда называли вспухание и дальнейшее обколупливание кожи. Это навело его на мысль, признанную в дальнейшем гениальной, о постепенном размягчении нейтринной базы эпидермиса. Выводы были опубликованы в журнале «Garcon», и слава, эта богатая вдова, обрушилась на семью моего приятеля.

Жена его носила тогда младенца, и пока воды еще не отошли, семейство, с точки зрения обывателя спокойное и даже прозаичное, вынашивало дерзкие планы по расширению своего влияния на поставки фуража лошадям 9-го эскадрона.

Интендантом считался племянник шурина двоюродного брата моего приятеля. Он, хотя в армейском чине и не состоял, считался среди дам человеком, из уст которого можно услышать не только неаполитанское пение. В свои неполные 15 он успел трижды стреляться на револьверах и дважды отсидеть в палермской тюрьме, один раз в шестом блоке, а повзрослев и в карцере четырнадцатого. Этот молодой человек еще появится в нашем повествовании в роли, куда более загадочной, чем можно предположить, глядя на его едва опушившиеся щеки.

Глава 1

Тесть

Он родился и вырос в едва различимом на карте селении, сползающим одним своим концом в ложбину меж двух отрогов Кавказского хребта, а другим тянущемся к одиноко стоящей на утесе сосне. Нередко его воспоминания о детстве прерывались ругательствами в адрес бишкеков, представителей небольшой группы вооруженных осетин, по древнему обычаю своего народа трижды плюющих в колодец перед каждым кровавым сражением. Колодец уже давно был переполнен мокротами, однако тропа к нему не зарастала, в основном за счет обилия ссыльных. Тесть моего приятеля еще босоногим мальчонкой подружился со многими из них. Его гладко льющуюся итальянскую речь нередко бороздили воронки слов, говоря о происхождении которых, он ссылался на некоего Печорина (Pecciorine), хорошего своего по детским играм знакомого, человека недюжиной силы, но при этом высокомерного и заносчивого, к недостаткам которого он относил и неспособность сострадать ближнему. Рассказы всегда завершались историей об одном немощном старике по фамилии Грибоедов, заболевшем в ссылке сенной лихорадкой, которому Печорин, хотя и обладал стальными мышцами и железными нервами, ни разу не помог подняться на второй этаж сакли. Тесть укорял Печорина за это невнимание, хотя и признавал, что затея осмотра второго этажа, а в дальнейшем и мансарды была, учитывая пытливый ум Грибоедова и его легкое перо, небезопасной.

Но были и радости. Банная дверь, которую, привлеченные влажным воздухом, облюбовали простейшие, отчего она напоминала бедро пехотинца, всегда была радушно приоткрыта, и любой прохожий мог принять участие в воскресных забавах, даже во время трапезы. Пчелы, однако, это место не любили, поэтому мед привозили из Лигурии в специально высушенных кедровых бочонках, отчего он был дорог, хотя и доступен, даже ссыльным.

Медом пользовались и в случаях опасности. Когда смотровые доносили о приближении вездесущих бишкеков, местные старейшины устраивали так называемого «медового Вахтанга», то есть тщательно пережевывали пчелиные соты и из очищенного таким способом воска выкладывали на склоне горы, чуть ближе к одиноко стоящей сосне гигантское слово «Вахтанг», после чего поджигали фитили, предварительно вставленные в сочленения этой сложной конструкции. Бишкеки Вахтанга побаивались, а старейшины смеялись над ними, приговаривая: «Лучше Вахтанг по праздникам, чем по вторникам». Имелись в виду знаменитые по всей округе рынки по вторникам. Рынки устраивались в низине. Это объяснялось тем, что даже тяжело груженые скарбом, утварью и товаром арбы легко скатывались с гор, назад же их, облегченных после удачной торговли, веселые лошади и мулы тянули с охотой и радостью. Тесть, однако, хотя и был тогда человеком молодым, никогда не радовался, был угрюм и придирчив к окружающим, хотя и любил их более самого себя. Потом уже, во время Крымских войн и дальнейшей своей эмиграции, чтобы не сказать бегства, в Тирану, он с легкой грустью называл это «ожиданием чуда». И однажды оно случилось.

Глава 2

Дед

В практике ссыльных была игра, состоявшая в подбрасывании на острие ножа круга болонской ветчины. Выигрывал тот из игроков, которому удавалось выкроить с помощью такого жонглирования идеальный квадрат. Игра называлась «квадратурой круга». И вот, один из ссыльных с дерзкой фамилией Малевич выложил однажды на отшлифованную долгими упражнениями поверхность обеденного стола фигуру, хотя и напоминавшую квадрат, но бывшую, по тонкому определению одного из участников состязания «формой без содержания». Возник конфликт. Наблюдатели рассказывали позднее, что, протыкаемые карандашами Fabre, ибо ссыльным не полагалось иметь никакого иного, кроме длинных кухонных ножей оружия, жертвы стонами своими в значительной мере способствовали духовному обогащению всегда находящихся поблизости бишкеков. С заходом солнца разногласия были устранены, была подписана хартия, ныне известная как Хартия-Хартия. Автором ее выступил никому до того не известный ссыльный, чей облик был принят за образец многими подражателями. Высокий лоб и едва наметившаяся от тайных страданий морщина между бровей выдавали в нем человека незаурядного ума и многих способностей. Ссыльный этот (для читателя, конечно, не осталось загадкой, что им был дед моего приятеля) нанес текст входившим тогда в моду металлическим пером на восковую пластинку, послужившую, в дальнейшем, прототипом так называемого «звукописца» или «фонографа». Пластинки эти производились бишкеками путем вытаптывания медовых сот на специально очищенной для этой процедуры поляне. Полученный таким способом восковый блин разрезался на равные части, служившие бишкекам и навесом от непогоды в походах, и саваном, и, в редких, правда, случаях, свадебным ложем. Благодаря изобретательности деда многие, и в наши дни применяемые приспособления, а также формулы и эталоны геометрических фигур, были разработаны, размножены и разнесены по европейским столицам часто мигрирующими бишкеками.