Бесплатный фрагмент - В тоске по идеалу

Избранные пародии

Предисловие

«Корявый образ, загибающая не в ту сторону строка, непродуманность или надуманность посыла, вымученность и выспренность, пошлость, безвкусица и всякий иной поэтический «третий сорт», а то и откровенный брак — традиционная «дичь» для охотников-пародистов. Ну, а действуют они каждый по-своему. Кто-то одиночными прицельными выстрелами, кто-то автоматными очередями, кому-то по душе силки и капканы…

Любимый приём у Олега Соколова — нагнетание абсурда, или, пользуясь определением Салтыкова-Щедрина — «медленное ошеломление». Тут в пору заметить, что обратной стороной такого подхода может стать «делание из мухи — слона». Да, может, но не у Олега Соколова. Он всегда знает, почему, как и куда нам «плыть». Так что и сам выплывет, да еще, глядишь, и автора пародируемого за волосы вытянет на спасительный — то есть, на добротно-поэтический берег.»

(Русский литературный журнал в Атланте «На любителя», №30, 2007 г.)

«Ознакомившись с книгой Соколова, я стала лучше понимать свою дочь, которая сбежала от этого „пародиста“, оставив ему на память сына, дочь и совершенно невоспитанную собаку. Пусть помучается!»

(Тамара Ракитина, актриса, покойная теща автора).

Что выросло, то выросло

(Владимир Лапшин)

Мои стихи — боровички

Под сочной шляпкой манят ножкой.

К ним тянут пальчики руки

И стан сгибают понемножку.

Они — боровички на зуб,

И на душе от них светлеет.

С кряхтением сгибая стан,

Весьма талантливо и споро

Поэты сеют тут и там

Стихов невидимые споры.

И вырастает среди леса

Строчок строки, сморчок куплета,

Свинушка модной поэтессы,

Валуй известного поэта.

Бывает стих червив, ужасен.

Его с трудом берут в журнал.

Вот сыроежку нудных басен

Слизняк-редактор обкорнал.

И пародисты-червячки

Свою поэзию лелеют:

На зуб кладут боровички

И на душе у них светлеет.

Но чаще, прочитав стихи,

Поганку укусив за ножку,

В рот тянут пальчики руки

И вызывают «неотложку».

Самовозгорание

(Юрий Кузнецов)

Когда приходит в мир поэт,

То все встают пред ним.

Поэт горит… и белый свет

Его глотает дым;…

Когда он с богом говорит,

То мир бросает в дрожь.

Своей персоне зная цену,

Поэт, изящно ставя ногу,

Жар-птицей выпорхнул на сцену

И начал жарить понемногу.

Он выступал, искрясь стихами,

Пожаром творческим томим…

Из искры возгорелось пламя

И повалил по залу дым.

И в том дыму, сверкая слогом,

Чертовски, дьявольски хорош,

Он начал разговоры с богом…

По залу пробежала дрожь.

Читал с горящими глазами,

Глаголом сжечь сердца хотел…

Но зал в оцепененьи замер

И как-то быстро опустел.

Стихи в угаре не кончались.

Поэт горел бы до утра…

Но тут пожарные примчались

И окатили из ведра.

Весенняя дума

(Алла Медникова)

Пришла весна. Чешу угрюмо

Коробки черепной забрало,

Под коей притаилась дума,

Как вошь под мышкой генерала.

И застываю насекомым

В янтарной капельке заката.

Пришла весна. Меня пробрало.

От странной мысли нет покоя.

Я раньше не подозревала,

Что в голову придет такое! —

Мой череп посетила дума!

Есть от чего чесать затылок.

Она вползла, как вошь, без шума,

И затаилась средь опилок.

И вот я, мрачно и угрюмо,

Хожу, терзаема вопросом:

Как поступить со вшивой думой?..

А может спрыснуть «Диклофосом»?

Беру его… Как все знакомо!

Вдыхаю прелесть аромата…

И застываю насекомым

В янтарной капельке заката.

Расплата

(Алексей Зайцев)

Я сдал тетрадку на проверку!

Не ту! Трагедия! Провал!

Я в ней писал стихи! Про Верку!

Я Верку в ней нарисовал!

Как ей теперь

Смотреть в глаза-то?

Я завтра в школу не пойду.

Меня не ждите послезавтра.

Приду в трехтысячном году.

Простите, люди, изувера!

Мой грех ужасней, чем Ковид.

Им оскорбились чувства Веры

И личных данных ее вид.

Как ей смотреть теперь в глаза-то?

Слова я дурно подбирал…

Теперь достоин газавата,

Как атеист и либерал.

Я экстремист! Я уголовник!

И стало вдруг не по себе:

У Веры папочка — полковник,

Полковник служит в ФСБ.

Я был им встречен и допрошен.

Он напророчил мне беду,

Что если сочинять не брошу —

«Приду в трехтысячном году».

В ломках творчества

(Виктор Липатов)

Водку пить и курить гашиш

Стану. Брошусь в объятия бреда,

Но зато не пойду в торгаши,

Не предам по планете соседа,…

На планете нас только двое

Непродажных и гордых поэтов.

Мы друг друга читаем запоем,

Подливая друг другу при этом.

И приняв поднесенные граммы,

Как культурные люди планеты,

Друг на друга строчим эпиграммы

И друг другу слагаем сонеты.

А когда я от водки устану

И другого запросит душа,

Он предложит мне марихуану,

Я ему предложу гашиша…

И в бреду завершая все это,

Где больничных палат чистота,

Я воскликну: «Мы с другом — поэты!»

Санитар возразит: «Наркота!..»

Яйца неглиже

(Илья Резник)

Степан Авдотьевич Писдрюкин,

Мужик отчаянных кровей,

Носил огромнейшие брюки

Ввиду количества мудей.

Мудей в них было вдвое больше,

Чем у обычных мужиков.

Писдрюкин яйцами гордился.

И т. д. и т. п.

(Народная поэма «Мужик»)

Культурный русский иудей

Илья небезызвестный Резник,

Вдруг опустился до мудей

И сочиняет как скабрезник.

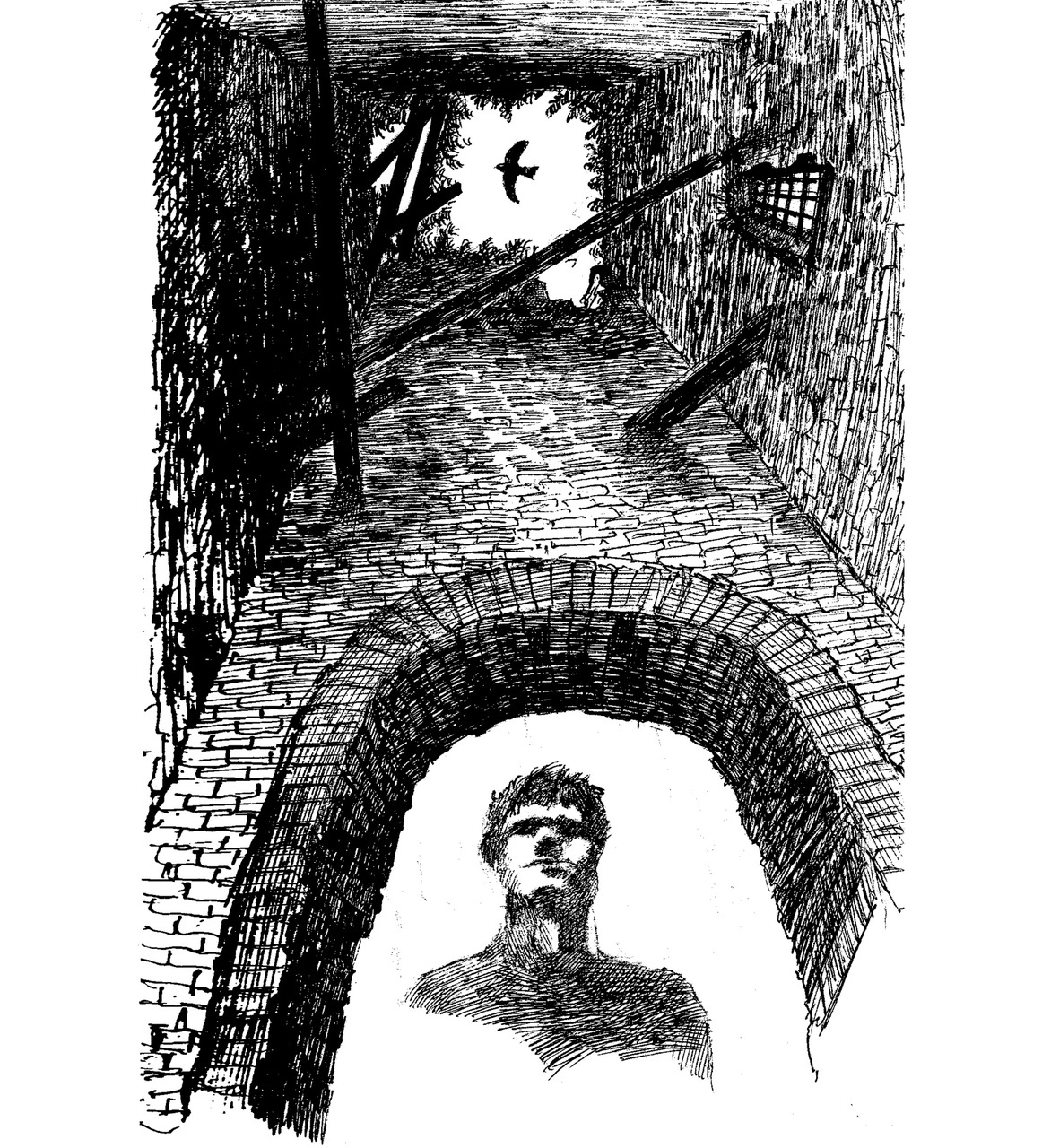

В тоске по идеалу

(Александр Вергелис)

Сидящая напротив женщина

пестра, как елка в Новый год.

О Боже, сколько же навешано

на ней, как красен этот рот!

Сладка, наверно, как пирожное.

Сидишь и думаешь с тоской:

какая пошлость невозможная

была б жениться на такой.

Поэт — совсем не деревенщина,

имеет вкус и важный вид.

Не всякая, поверьте, женщина

его собою соблазнит.

Под новый год вхожу беспечно я

в метро и вижу пред собой —

сидит, помадой изувечная

фемина с челкой голубой.

Румяны щечки, как пирожное,

тулуп украшен мастерски…

Ее общупал осторожно я

глазами полными тоски.

И грёзы понеслись стоп-кадрами:

алтарь, застолье, простыня,

запой, свиданье с психиатрами…

Тут кто-то дергает меня.

Пришел в себя и вижу, — дурочка

мне эта нежно говорит:

«Не бойтесь, милый, я снегурочка,

а не какой-то инвалид!

Смахните с глаз тоску тревожную

и скройте, Боже, поскорей

во взгляде пошлость невозможную

в мой адрес. Будьте подобрей!»

Восточное осенение

(Алексей Машевский)

Утренней листвы невнятный шорох,

Осени дыханье из окна.

Я с самим собою в разговорах

С четырех часов лежу без сна.

Мне теперь как будто только снится

Все, что происходит в эти дни.

А у нас работают узбеки,

Строят так же нехотя сарай.

Слышен гул трудящихся узбеков,

Азии дыханье из окна,

В ожиданье творческих успехов

Я лежу на склонах топчана.

Сам с собой, как в караван-сарае

Навои, Хафиз иль Рудаки,

Я рублю, не торопясь, рубаи,

Как Бабур, вбиваю ритм строки.

Стройки заоконной слышу ритмы,

Трудоночь сменяет трудодни.

Я во сне сколачиваю рифмы,

Я такой же пахарь как они!

Так и спал бы… Но походкой шефской

Подошел и, гадя в реноме,

Гаркнул бригадир: «Акын Машевский!

Ваши тексты — не Бабур-намэ!»

Муть

(Алексей Черников)

В мясе большой воды не утаить прожилки,

Кто это тонет — ты ли, немой Господь?

Рыбы идут на дно — розовые опилки,

В черных кругах превозмогая плоть.

Топотом черных волн вдоль новгородских сказок,

Хвойных проказ, вылинявших лампад,

Господи! — разреши музыку или муку,

Милый мой! — разреши сбыться такому звуку,

Чтобы и Китеж твой помнил мои следы.

В мареве хвойных проказ шепчет «Аминь!» осина,

Кто это стонет там? Его ли немой Господь

глушит галоп перед долом? Так глина

кроет собою цветы, превозмогая их плоть.

Господи! — разреши китежскою франшизой

френии молодой ставить свои следы.

Манит, на букву «П», пастырь с белесой ризой,

Линькой своих лампад, горечью лебеды.

В мутности водяной не заострожить рыбку,

Щерится лик сома на лягушачный квак.

Нежно, как комара, давит Перун улыбку,

Глядя на чудский сказ, смачный, как бешбармак.

Библейский мемуар

(Инна Лиснянская)

Помню я сны Авраама и Сары,

Вопли Ионы в кипящей волне.

…Нет, не желаю писать мемуары,

Это занятие не по мне.

Мой светлый путь заслугами усеян.

Вот первая приходит мне на ум —

Как я вела народы Моисея

Пустынями, без карты, наобум…

Я не теряла даром время Оно:

Пророк Иона мною был спасен,

Я вдохновила к песням Соломона

И пел мне песни умный Соломон.

Я предрекла расплату за грехи

И божий гнев в Содоме и Гоморре,

Но были все к пророчеству глухи

И города исчезли в Мертвом море.

Да, иногда я поступала скверно,

Из прошлого не выбросить главы:

Я голову вскружила Олоферну

И Олоферн лишился головы…

На прожитое вновь бросаю взгляд,

Но мемуары не увидят света, —

Сюжет украли! Сделан плагиат

Под видом книг из Ветхого Завета.

Обмылок любви

(Елена Зырянова-Ронина)

И даже музыка пуста.

Как капли, слезы на затылок.

Любви желтеющий обмылок

Ушел на пену возле рта.

Как лист страдает от чернил,

Я пострадала от невежды:

Наставив пятен на одежде,

Меня мой милый очернил.

Он соблазнял, читал стихи…

А после улыбнулся мило

И бросился кусочком мыла

Свои замыливать грехи.

Но я не Моника Левински!

И в пене, словно Афродита,

Я наказала паразита,

Который поступил по-свински:

Ругаясь, с пеною у рта,

Зажав в своей руке обмылок,

Ему начистили затылок

И все доступные места.

Насупя в поединке бровь,

Мы мылили бока друг другу…

В тот день узнала вся округа:

Любовь без мыла — не любовь!

Марсианский хроник

(Марс Гисматулин)

Я влюблю тебя до пыток,

До бессудных сновидений,

В изначалье, до бескрылок

Средь разбросанных камений.

Среди разбросанных камений,

В душе сатир, походкой барс,

В плену бессудных сновидений

Охотился на женщин Марс.

Певец амурных приставаний,

Бескрылки нимфам теребя,

Путем забавных рифмований

Пытался их влюбить в себя.

Раз вдохновенье накатило —

Его не оттащить назад.

Он был немного Чикатило,

Но кончил как маркиз де Сад:

Закона зоркие сатрапы

На Марса дело завели…

И набежали эскулапы

И в «изначалье» увели.

Прощальная трель

(Стефано Гардзонио)

Выпал снег, и старый зуб

Тихо заболел.

Я стою, как старый дуб,

Слышу птичью трель.

Пой, скворец моей души,

Песню в честь страстей.

Дева, нежно обними

Жгучий ствол скорей.

Выпал снег и тает вдруг.

Старый зуб гниет.

Улетел скворец на юг,

С девой — самолет…

Был я стройный кипарис,

А теперь как дуб.

Листик на сучке повис,

Словно желтый cтруп.

Усыхаю, как стерня.

Зуб болит, гниет.

Там в дупле внутри меня

Червячок снует.

Но я гордый менестрель —

Буду век творцом!

Верещу губами трель

Молодым скворцом.

Вижу деву меж людьми,

Подлетаю к ней:

«Ну ка, нежно обними

Жгучий ствол скорей!»

Дева глянула тепло,

Но умчалась ввысь,

крикнув — «Залепи дупло!

К дятлу обратись…»

Пессимистическая комедия

(Вадим Ямпольский)

Мысли, как нетрезвые матросы,

дверь снесли, ввалились в кабинет

к жизни неприятные вопросы

накопились, а ответов нет.

Их приход понятен и банален,

пусть палят со злости в потолок…

за кордон давно уехал барин

и со страху вывез все, что мог.

В голове жужжали мухи сонно.

Тишь, застой, мещанский мрак и тлен.

Вдруг вломились в череп беспардонно

мысли с предложеньем перемен.

И давай штормить девятым валом,

ковырять в извилинах штыком,

потрясая своды небывалым,

образным, матросским языком.

Что искали злые недоумки?

Золото талантов, перлов склад?

Их давно увез в дорожной сумке

подлый барин, трус и ренегат.

И с тех пор я не блистаю в верстке,

нету злата в сером веществе.

Я, как жид, раздет по продразверстке,

и без царя страдаю в голове…

Лесная жуть

(Максим Жегалин)

Какие сосны, прадед вырос дубом,

А дед — орешником, я этот лес

Целую в листья, корешки и губы.

Здесь можно много: я могу летать.

Но как ужасно ожиданье мертвых:

Они скучают в темной древесине

И тянут ветки к тем, кто ходит

В лесу живых, качается, потеет.

Я в лес влетел и сразу впился в листья,

Как будто в губы. Сосны хороши!

Я дуб люблю, как прадеда родного,

Орешник — словно деда своего.

Я жук-типограф, вязью графомана

Покрыл стволы, вершки и корешки.

Теперь повсюду сухостой, валежник

И лишь лесник от ужаса потеет.

Евреи

(Евгений Минин)

Цветные порхают гурами —

наложницы в пёстром гареме.

Порхают порочно гурами,

неведомым чувством горимы,

в стеклянном искусственном храме,

где нет необычного, кроме

печально скользящих гурами,

в качающей их полудрёме.

(автор живет в г. Иерусалиме)

По миру порхают евреи —

поэтами в пёстрой богеме.

Лишь в Северной нет их Корее,

но верю — придет это время!

Из Рима и Гипербореи

обратно в Иерусалимы

порхают порочно евреи,

неведомым чувством горимы

к стене в главный храм Иудеи,

где нет необычного, кроме

печально смотрящих евреев,

качающихся в полудрёме.

Литературные встречи

(Александр Кушнер)

О «Бродячей собаке» читать не хочу.

Артистических я не люблю кабаков.

Ну, Кузмин потрепал бы меня по плечу,

Мандельштам бы мне пару сказал пустяков.

Я люблю их, но в книгах, а в жизни смотреть

Не хочу, как поэты едят или пьют.

Мир поэзии — нежный и сказочный мир.

Там царит дух фантазий и музы парят…

Я так думал пока не увидел трактир

Где гуляли поэты, не чуя преград.

Побледнел бы от ужаса Литинститут,

Ведь открылся их истинный менталитет!

Оказалось — поэты едят или пьют,

Матерятся и ходят порой в туалет!

Книжный рай превратился в кабацкий притон,

Где ярился кумиров доподлинный мир.

Каждый третий из них был отпетый филон,

Горький пьяница, бабник, драчун иль сатир.

Я не мог находится решительно там

И претензии горьким стихом рубанул…

Тут какой-то товарищ, лицом — Мандельштам,

пробурчал: «Пустяки!», а Кузмин — …потрепал.

Самооценка

(Ольга Аникина)

Стихотворение может

управлять человеком.

Вот почему

люди не очень-то любят стихи:

они видят в стихах

акт насилия.

Чем мощнее воздействуют слова,

тем сильнее поэт

И голос разума затих.

Я горько плачу от бессилья,

когда читаю чей-то стих

и ощущаю акт насилья.

Когда ж свои прочту, друзья,

то чувствую себя уютно, —

они нестрашны донельзя

и безобидны абсолютно.

Плоды одиночества

(Василий Нацентов)

Что сказать о светлой боли,

странной боли о былом?

В помертвевшем чистом поле

я один, как в горле ком.

Остается след цензуры

черной тушью из письма.

Это не литература.

Это музыка сама.

Что сказать? Я странно болен

светлой болью о былом.

Что там было — я не волен

говорить, трясти быльем.

Я один, как в поле воин,

я один, как в фиге перст,

На бумажном чистом поле

я влачу свой тяжкий крест.

Я один, как спинка в кресле,

я один, как в горле ком…

Я в миноре, — это если

музыкальным языком.

Я страдаю, как на зоне

поминает счастье зек.

Я один, как хвост в питоне

и варюсь, как в супе хек.

Нет печальней этой саги,

но дела не так плохи —

излагаю на бумаге

и на волю шлю стихи.

Чифирем подстроен сенсор,

в голове стихов сума…

Их вымарывает цензор

черной тушью из письма.

Метаморфоз

(Юрий Кублановский)

«Metamorphosis»

Шустрящим сусликом,

медлительным червем

я в землю русскую

еще вернусь потом.

Подлещик с красною

под жаброй бахромой,

волну грабастая,

еще вплыву домой.

А лучше прилечу

гневливым вороном

На белом ослике,

на в яблоках коне

в страну, откуда сослан,

не воротиться мне.

Пролезу скромненько,

охрану обману,

граничной кромкою,

как хитрый кот-манул.

В черве и в суслике

крестраж души создам.

В пределы русские,

хотя бы по частям,

проникну аистом,

гневливым вороньем.

Закроют небо начисто —

лягушкой в водоем.

Шлагбаумы прокрустами

не режут глубину.

Подлещик устьями

вплыву домой по дну.

Могу смородиной,

ольхой врасти в овраг,

ведь тяга к родине

страшней всех прочих тяг.

Иду сквозь трудности

в метаморфоз

по разным сущностям,

но есть один вопрос.

А вдруг я, вороном,

поймавши в клюв червя,

на поле пойменном

съем самого себя?

Туманная сказка

(Святослав Кучер)

Туман седой поплыл над полем

И опустился над рекой.

На молоко похож он, что ли?..

Кисельный берег — вон какой!

Мне сказки сказывала няня,

Что на Руси бывало так:

Аленушка скрывалась с Ваней

В туман в кисельных берегах.

(стих сочинил в 10 лет)

Туман завесил брег периной

И всем в поселке угодил.

В нем тут же скрылись Глеб с Мариной,

И с Анжеликой Автандил.

Пастух Иван, хорош собою,

Туда табун доярок ввел.

Прошел десятый «А» гурьбою,

За ним физрук устало брел.

Шел председатель с сизым носом,

Главбух неслась навеселе…

Я к няне подбежал с вопросом —

Что манит их в молочной мгле?

Но няня душу не сгубила,

Прошла на грани нужных фраз…

А то, что там в тумане было

Укрыл туман от детских глаз.

Ошибка эволюции

(Александр Кушнер)

Дарвин совершил одну ошибку:

Что б ему сказать, что человек,

Не от обезьяны низколобой

На ее сомнительной стезе,

А произошел от антилопы

Или льва — довольны были б все.

Дарвину пусть верят остолопы!

Я ж супруге взгляд другой открыл:

Что ее предтеча — антилопа,

И, немного, — нильский крокодил.

Что исходных генов было много,

Но довольны будут все сполна:

Тесть произошел от носорога,

Буйвола и, видимо, слона.

А в себе, представь какая милость,

Я подозреваю гены льва…

Тут жена за скалку ухватилась

И пришлось ответить за слова.

Искушение

(Олег Гегельский)

Я оглох от вкуса твоей кожи.

Я ослеп от света твоих глаз.

Ты на десять лет меня моложе,

Но не годы разделяют нас.

В подворотне мы стояли двое,

Целовались, не жалея сил.

Ты меня задела за живое,

Я тебя в горячке укусил.

Жар любви, без копоти и пепла,

Опалил. Я вновь разинул рот…

И моя любовь к тебе окрепла.

Но твоя ко мне — наоборот.

Я ослеп от вкусного начала,

А потом, наверное, оглох.

Я не слышал, как ты закричала,

Подняла большой переполох.

Я пришел в себя немного позже,

И остался этому не рад:

Меня вел в наручниках, о боже,

Полицейский прибывший наряд…

Я теперь один в сыром подвале

Вспоминаю блеск любимых глаз.

Из-за них меня арестовали

И на годы разделили нас.

В женских чарах — дьявольская сила!

Я поддался чарам и пропал.

Ты меня собою искусила —

Я тебя за это искусал!

Несчастный случай

(Людмила Сухова)

Бездарный день, как выкидыш рассвета,

Остынет в звездах, силы исчерпав,

И призрачная ночь с бельмом запрета

Примерит света белый сарафан.

Раба поэзии, насочинив немало,

Неся в себе, что удалось зачать,

Вошла в редакцию известного журнала

Родить стихи и их отдать в печать.

Но вдруг начался выкидыш рассвета

С бельмом запрета… Жуткий натюрморт!

Дежурный критик осмотрел все это

И завершил начавшийся аборт.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.