Введение

Я не хотела писать никакого введения. Введение похоже на медленный вход в ледяную воду: а стоит ли вообще писать, кому всё это надо, кто ты такая, чтобы рассуждать на эту тему, и тому подобные мурашки. Намного проще с разбегу и солдатиком. Но редактор строго сказала, что это необходимо. Ну, раз необходимо, пишу.

Меня зовут Саша Крыленкова. Я занимаюсь общественной деятельностью, обычно связанной с задержаниями людей на акциях, поддержкой политзаключенных, развитием групп солидарности. Вот уже скоро пять лет я среди прочего провожу много времени в Крыму. Стараюсь собирать там информацию о разных нарушениях прав человека, о жизни людей. Пытаюсь как-то помочь да и просто дружу с теми, кого преследуют, сажают, бьют и травят на полуострове. Все пять лет я записывала интервью с разными людьми, вела полевые дневники, разговаривала в машинах, автобусах, на рынках и в магазинах, и мне захотелось сделать что-то более живое, чем обзоры о нарушениях прав человека. Я хочу показать Крым после 2014 года таким, каким его вижу я: объемным, разнообразным, солидарным, не похожим на предмет, который делят политики. Это не символ, по которому определяют политическую принадлежность, он живой, действующий и полный самых разных людей с их собственными взглядами, надеждами и поступками. Я не пыталась провести социологическое исследование и написать научную работу на основе изучения общественного мнения. У меня для этого нет ни квалификации, ни выборки, ни возможностей для унификации. Я зову вас в путешествие по Крыму длиной в пять лет. Вместе со мной. Моими глазами и моими ушами. Конечно, у меня есть свои представления и свои убеждения. Но тем не менее я старалась говорить со всеми: и с теми, чьи взгляды на жизнь ближе к моим, и с теми, чьи немного отличаются, и с теми, чьи полностью противоположны. На протяжении пяти лет (и этой книги) моё отношение к происходящему меняется, дополняется и, надеюсь, добавит новых красок и в вашу картину жизни в Крыму. Часть тех людей, с которыми я разговаривала, позже была были вынуждены уехать из Крыма, спасаясь от преследований, некоторые продолжают жить там. Кто-то более публичен, кто-то менее. Поэтому большая часть имен людей, с которыми я разговариваю, изменена по их просьбе и в целях их безопасности.

Я не могу опубликовать по самым разным причинам все интервью полностью. Поэтому цитаты по тексту — это лишь иллюстрации тех мнений с разных сторон, которые позволили мне построить мою картину Крыма. Я не претендую на полный охват. Моя задача — показать некоторые точки столкновения мнений, те, которые заметила я. И те, про которые я, как мне кажется, что-то поняла.

Крым сегодня — это такое место, представление о котором есть почти у каждого, а то, на что похожа персональная картинка Крыма, определяет политические взгляды, круг общения и отношение к миру. Ответ на вопрос «чей Крым?» — это своеобразный маркер принадлежности. И все слова, существующие в русском языке, которыми можно пользоваться для описания жизни в Крыму, особенно политической, по большей части уже используются для «определения позиции по Крыму». Я стараюсь писать максимально нейтрально, но это выходит не всегда. Иногда для простоты коммуникации приходится обобщать. Например, часто для характеристики людей, о которых идет речь, я оперирую словами «проукраинский», «пророссийский» или «с нейтральными взглядами». Чтобы понимать текст максимально близко к тому, что я хотела сказать, полезно помнить о том, что такие дефиниции 1) очень условны и 2) являются исключительно вопросом самоопределения. То есть я не делаю собственных выводов о степени активизма или его направленности. Если человек мне говорит: «Я украинский активист», я называю его украинским активистом. Если он или она говорит мне: «Я русский активист», я считаю его или её таковой. В части самоопределений — никакой отсебятины. В отличие от всего остального. Я не пытаюсь играть в беспристрастного судью. И при всех моих стараниях «услышать всех» этот текст — это моё мнение, цитаты, отчасти вырванные из контекста, и я сознаю, что чужие слова я беру постольку, поскольку они подтверждают мои мысли и выводы из моих мыслей. Но так же, как мне было очень полезно видеть и слышать людей, у которых отличная от моей картина мира, возможно, и вам будет интересна и полезна моя.

Моя война. Где она?

В этой главе в попытках разобраться, что происходит в Крыму, я туда еду посмотреть на происходящее своими глазами и, совершенно не планируя того, становлюсь «российской правозащитницей в Крыму».

С тех пор как мне было семнадцать, я хотела работать на войне. На войне были все Настоящие Правозащитники. Этих людей я видела только в Москве в коридорах «Мемориала», как правило, уставших, невыспавшихся, с горящими глазами. Казалось, они заглянули в бездну. Я ничего не понимала из того, что они говорили. Тем более что говорили они на непонятном мне языке и полунамеками. И ненавидели вопрос: «Ну, как там в Чечне?» Но говорить больше не могли ни о чем. Одна фраза звучала как мантра: «Наша ответственность — наши военные. И нас волнует, что творят они».

Если мне хотелось поразить воображение молодых людей, я, загадочно улыбаясь, говорила, что работаю в правозащитной организации, позволяя им домысливать всё, что им хотелось и представлялось исходя из новостей о чеченских войнах.

Девушкой я была буйной, не очень управляемой и катастрофически полуголой. И меня в Чечню не брали. Справедливости ради, я, кажется, даже не просила, но без войны в общественном секторе найти себе места не смогла. Частная жизнь затянула: бизнес, семья, дети.

А в Петербурге с 2011 года неожиданно для себя я занялась общественной деятельностью. Меня захватил водоворот быстро меняющихся событий, огромное количество людей, готовых делать хоть что-то для изменения реальности вокруг себя: митинги, выборы, местная активность, помощь задержанным.

И тут — 2014 год.

Какие-то военные, какие-то захваты, какая-то война на носу. Помню, как ехала в Вологду читать лекцию по наблюдению на выборах. И в поезде (связь всё время терялась) пыталась ухватить хоть какие-то кусочки информации: кто, куда, какие военные, какая форма, какой захват территорий… Двадцать первый век. Международные договоры. Всё это никак не укладывалось в голове.

Споры в сообществе наблюдателей на выборах не умолкали уже неделю.

— Это исторический момент! Мы должны быть там! Это же РЕФЕРЕНДУМ. Мы никогда не видели живого референдума.

— Электоральные мероприятия — это процедура! Все начинается с закона! Мы являемся частью международной правовой системы! Это мероприятие электорального типа не имеет ничего общего общего с РЕФЕРЕНДУМОМ!

— Но как интересно!

— Ни за что! С нами никто из приличных людей не будет разговаривать. Нам руки не подадут.

— Мы всем расскажем, как есть. Ведь для этого мы и существуем.

Но вот всё случилось.

Это случившееся в голову не помещалось. Казалось, что все врут, что крымчане совсем не «стремились в Россию в едином порыве», что их заставили силой. Желание поехать и во всём разобраться становилось всё сильнее. Хотелось найти тех, кто был в Самообороне, тех, кто «боролся за Русский мир», хотелось потрясти их за плечи и спросить: «Эй! За что вы боролись? О чем мечтали? Зачем?»

Голова шла кругом.

Я написала ВКонтакте:

«Друзья, в ночь с воскресенья на понедельник я еду в Крым. В условиях информационного хаоса и тотальной пропаганды мне кажется очень важным увидеть своими глазами, что сейчас происходит в Крыму. А получить достоверную информацию можно только у очевидцев, у тех, кого по-настоящему затронули происходящие события. <…> Задавайте, пожалуйста, вопросы под постом. Какие проблемы вас интересуют, какие факты вы хотели бы проверить, с кем мне стоит поговорить».

Нажала на кнопку «Отправить» и купила билет.

Интересно, что полученные мной «наказы» от питерских активистов были очень взвешенны и соответствовали реальности. Казалось, что издалека можно спокойно проанализировать и поставить интересующие по-настоящему вопросы. Ровно те, которых так не хватало крымчанам для принятия ответственного решения на «референдуме». В Питере — несмотря на острые дискуссии и битье морд на тему, «чей Крым», — не было того ажиотажа и того невроза, от которого лихорадило Крым с конца февраля до середины марта:

— Как люди сейчас взаимодействуют с органами власти?

— Что думают те люди, которые жили без прописки в Крыму и им не получить украинское гражданство?

— Что будет с археологическим наследием? Какие возникают проблемы и как они решаются?

— Как в этих условиях живут больницы? Кто поставляет лекарства?

— Делают ли пометки на границе с Крымом, не будет ли проблем у тех граждан России, кто поедет сейчас в Крым отдыхать?

Конечно, и интересующихся наболевшим вопросом, «чей Крым?», было предостаточно. Так же, как и желающих объяснить, что трудно придумать более идиотскую идею. Но именно этот перечень вопросов (хоть я и забыла о нем, если честно, начисто) оказался списком проблем, с которыми пришлось столкнуться крымчанам по крайней мере в первый год. На многие вопросы удалось ответить только через несколько лет. А некоторые и сформулировать получилось только значительно позже, чем они были заданы.

Это был конец марта 2014 года. Я приехала в Крым в первый раз. Так уж сложилась моя жизнь: ни детского отдыха на море, ни подростковых лагерей в «Артеке», ни юношеских раскопок в Херсонесе. Моими местами была Карелия, известняки, реки с порогами и огромные сосны. А всякие курортные юга казались редкостной попсой. Но посмотреть своими глазами на то, как рушится хрупкий порядок мировых договоренностей, понять, где границы мифов и реальностей, и попробовать об этом рассказать, казалось важнее не только устоявшихся предрассудков, но и возможных рисков.

Поездку я никак не готовила. Слово «поле» знала только из книжек и рассказов коллег, а слово «планирование» и вовсе в мой лексикон не входило. Я спустилась с трапа самолёта в дорожной шляпе, привезенной свекром с мыса Доброй Надежды, с большим красным туристическим рюкзаком, по которому потом долго меня узнавали в Крыму. Тут же села в машину к первому попавшемуся таксисту в аэропорту: «Девушка, куда вас отвезти?» В теории я, конечно, знала, что это курорт и так делать не надо, но возбуждение от собственной авантюрности запихнуло это полезное знание куда-то далеко. Понимание стоило мне 2000 рублей от аэропорта до центра Симферополя.

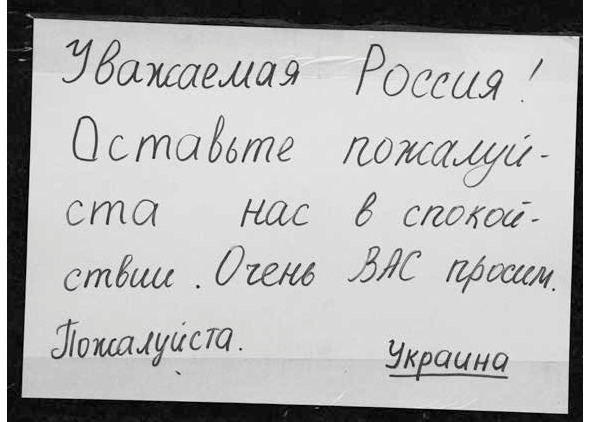

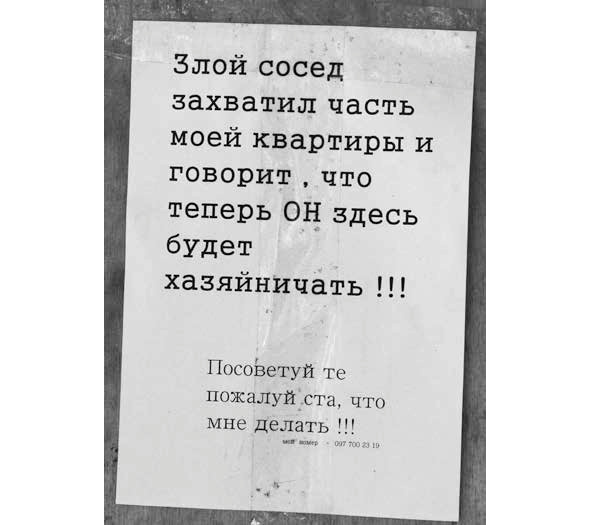

Куда ехать в незнакомом городе, как искать тех, кто расскажет что-то интересное. На обед меня занесло в какой-то очень странный ресторан с кожаными диванами, розетками, живым шансоном, возможностью курить прямо в зале и полным впечатлением, что тут бухают попеременно бандиты с политиками. Впрочем, в обед в ресторане не было никого. Беглый поиск по социальным сетям и новостям нашел Сашу Дворецкую, с которой у нас оказалось очень много общих коллег и знакомых, которые могли меня порекомендовать. Саша — правозащитница из Крыма. Девятого марта она вынуждена была выехать из Крыма, незадолго до этого социальные сети облетела листовка, которая висела на её доме (на двери, в подъезде, на доске объявлений):

Ваша соседка Александра Дворецкая — предательница Крыма, поддерживает преступный Майдан. На её совести кровь и жизни убитых людей. Получает деньги в общественной организации, финансируемой американскими спецслужбами. Прошла обучение экстремизму в США.

Подобные листовки тогда появились и в домах других активистов. Но Саша была «своя», она уже выехала и была в безопасности в Киеве. И я позвонила ей. Я до сих пор не очень твердо знаю, как это работает. Но работает всегда. К вечеру я знала уже очень многих: здесь были активисты организации «Крым.SOS», которые собирали информацию об украинских активистах и украинских военных, здесь были независимые правозащитные наблюдатели. В том числе из России. Студенты, которые в ужасе от происходящего не понимали, куда бежать, представители самых разных общественных организаций, у которых на глазах не только рушилась налаженная жизнь, но и сама реальность.

До первой поездки в Крым я гордилась отсутствием самоидентификации. Мне нравилось, что нет ни одной организации, которая могла бы назвать меня своей. Я не историк, не юрист, не наблюдатель. Я — Саша Крыленкова. И этого мне было более чем достаточно. Но в Крыму, стоя на проспекте Кирова с красным рюкзаком и стаканчиком кофе, мне надо было срочно отвечать на вопрос: кто ты и зачем сюда приехала? И отвечать так, чтобы было понятно. Чтобы хотелось со мной после этого разговаривать, а не размышлять о смыслах и брать время на погуглить. Причем ответ должен был быть только правдой.

Так я стала «российской правозащитницей в Крыму». И родилась формула про «ответственность за преступления российской власти, где бы они ни совершались». Времени на рефлексию не было. И, кажется, я даже не осознавала, насколько эта формула была близка объяснениям Настоящих Правозащитников моей юности.

И где эта ваша война?

В этой главе, приехав в Крым, вместо ответов на вопросы я нахожу только путаницу и кашу в головах и вдруг понимаю, что в этих условиях неопределенности и отсутствия опор для многих единственной понятной реальностью (пусть и ненадолго) становится Закон.

Самое частое слово, которое встречается в моих полевых заметках из первой поездки, — это «каша». У всех в головах именно она: манная, геркулесовая, если очень повезет — гречневая. Вылеты из Шереметьево пока через международный терминал, пограничники бегают с криками: «Чей Крым?!», не понимая, что штамповать, куда и зачем.

В симферопольском аэропорту таможенницы с нашивками украинской погранслужбы пропускают всех из России без штампа. Самолеты летают только в Москву. Большой международный аэропорт, а на табло вылета только один город: Москва — Москва — Москва…

В это время в Крыму было такое ощущение, что всем в головы встроили калькуляторы. С кем ни заговоришь, все разговоры о цифрах: сколько процентов хотели присоединения, сколько что стоит, какие будут пенсии и зарплаты, что можно будет на это купить или сделать. Все цены — двойные. Платить можно в любой валюте. Пересчитывают на текущий курс. Вот только в рублях сдачи всё ещё нет — мелочь не завезли.

Захожу в магазин, покупаю колбаску там, немного сыра. Продавец суммирует покупку. Считают всегда в гривнах. Спрашиваю: «Можно заплатить рублями?» — «Да, конечно», — отвечает девушка и достает шпаргалку. Там две формулы: как пересчитывать гривны на рубли и как пересчитывать рубли на гривны. Естественно, с первого раза барышня перепутала. И эта ошибка уменьшила стоимость покупки в 8 раз. Надо было, конечно, уйти, но совесть и любопытство меня остановили. Подсказала ошибку. Девушка пересчитала. Тут уже ей стало страшно: такие огромные цифры (коэффициент — около четырех). Она собиралась бежать за старшей, но я ее успокоила, сказав, что так примерно и должно быть. Дальше началась эпопея со сдачей. Рублей на сдачу нет. Девушка опять растерялась. Предложила пересчитать сдачу на гривны. Еще минут пять — и мы с ней вместе с этой задачей справились. Разошлись довольные друг другом! Мы молодцы!

Через полтора года, в 2016 году, мне об этом времени и впечатлениях расскажет молодой преподаватель одного из крымских университетов:

Обещали, что будет гривна ходить до 1 января 2016 года. Сейчас рубль и гривна поднимаются синхронно. На одну гривню можно купить столько же, сколько в рублях по курсу. Но тогда случилось неожиданное: покупательская способность гривны была выше. Соответственно, когда люди стали получать зарплату в рублях, они переводили ее в гривну по курсу 3,8, потому что на гривны тогда можно было купить больше, и сумма в гривне получалась больше, чем ты получил в рублях. Курс играл свою роль, и, соответственно, люди стали менять рубли на гривны.

Татьяна, преподаватель техникума, в 2017 году вспоминает этот период намного более эмоционально:

Все думали, что гривна будет ходить долго, а то, что ее взяли — и херакс с первого июня [сообщили], что она не ходит… Когда со ста рублями садишься в маршрутку и тебе не могут дать сдачи. И все заходят такие же. Надо было как-то прикидывать. Были крупные магазины (типа Ашана) — у них, по-моему, была мелочь. Я не умела считать в рублях. Сейчас я не мыслю в гривнах, а тогда я мыслила в гривнах. Это полная жесть.

Первый год, казалось, все пытались что-нибудь продавать и покупать. Покупать в Херсоне, продавать в Крыму, просто продавать ненужное или покупать то, что может потом продаться. Кажется, у всех жителей было два предмета при себе: калькулятор и книжки с российскими законами. Интерпретация и округления, конечно, соответствуют политическим взглядам. Никаких других взглядов, кроме «ты чьих будешь?», не наблюдалось. Мне казалось очень ценным зафиксировать этот момент. Он крайне мимолетный. Сегодня ты ещё находишься в состоянии неуверенности, невесомости, непоняток, а завтра — уже другая реальность, и всё забылось. Зимой 2015—2016 я разговаривала с одной парой средних лет:

Допустим, человек хорошо живет, позволяет себе ездить туда [в Херсонскую область]. Просто выезжали отсюда на своей машине. Было время, когда ходили и гривны, и рубли одновременно. Вот они, допустим, поедут и гривны с собой брали или, там допустим, дома один раз поменяют. Вот заходили в тот же самый «Фуршет». Покупали там прямо тележкой все, что нужно было, в багажник, в машину и приезжали сюда. Та же самая водка стоила — здесь она стоила примерно в 5 раз дороже, чем там.

Интересно, что, когда я ездила в Крым в первые пару раз, то, конечно, считала, сколько мне надо было денег на транспорт, чтобы добраться, сколько на гостиницу, сколько на транспорт по самому Крыму. Но вообще не брала в расчёт затраты на еду. Это было крайне дёшево. Настолько, что для жительницы Питера совершенно незаметно. Сейчас еда и продукты — самая большая статья расходов. Самый бурный рост цен был тогда же. И произвело это на крымчан неизгладимое впечатление. Особенно на фоне смены валют, когда толком разобраться, что сколько стоит, очень трудно. Рассказывает двадцатипятилетний учитель истории:

Сначала в 2014 году, когда были ценники и в гривнах, и в рублях, можно было выбирать, в какой валюте ты хочешь платить. Там цены менялись каждые два дня, день. Приходишь, там сникерс стоит 7 гривен, через день приходишь — уже 12 гривен. Интересно. То есть было такое. И когда весной (летом) отменили хождение гривны в Крыму, стало тяжело как-то. Привык уже, что она 12 гривен, а тут стала 30. Сначала подумаешь, 30 гривен — это дорого. Потом понимаешь, что это рубли.

Деньги, конечно, всеобщий эквивалент, но каша в головах касалась далеко не только денег. Как вызвать скорую? Что такое ОМС? Как переоформить документы на собственность? Можно ли ездить с украинскими правами? Легко было российской Думе внести в свой конституционный закон строку о том, что все жители Крыма автоматически становятся гражданами России. Но, оказывается, жизнь намного разнообразнее строчек в законе, который принимается за три дня. Люди, жившие без регистрации, семьи, годами живущие вместе, ведущие хозяйство, растящие детей, но так и не дошедшие до загса, огромное количество людей с видом на жительство, которое продлялось автоматически, вдруг оказались в ситуации, когда необходимо доказывать, что они тут жили и имеют право жить и дальше вместе на том же месте. Большинство людей в мире, родившись с родным языком и культурой впитывают правила игры. Большинство никогда в жизни ни одного закона не читали и не испытывали в этом потребности. Об ограничении времени продажи алкоголя или увеличении пенсионного возраста мы узнаем, не изучая законопроекты или уже принятые законы, а из объявления на занавеске в магазине, закрывающей вожделенные полки, или ленты в Фейсбуке.

Например, вот такая проблема встала у одной крымскотатарской предпринимательницы:

Я арендовала помещение, и надо было знать, что меня ждет. А вдруг меня завтра придут и выгонят? А какая организация должна заключить договор аренды? Как я должна отсюда, по какому правовому полю должна существовать?»

Как за несколько месяцев изучить новую реальность? Никого же не спросишь. Соседи, родные и близкие — в той же ситуации. Друзья из России, во-первых, живут все-таки в другом контексте, а во-вторых, непонятно, от какой печки начинать рассказывать. Вот так и читали два миллиона человек законы.

В обычной жизни нам не надо читать сборники законов, мы и так примерно понимаем, как устроена наша жизнь. В этом первый открывшийся мне парадокс Крыма: нарушив все принципы международного права и поставив под удар само существование и хрупкое равновесие международных правовых систем, российское государство за несколько месяцев добилось того, за что бьются самые прогрессивные просветители Европы, — резкого роста правосознания. Попав в совершенно другую реальность за несколько дней, люди вынуждены были срочно изучать эту реальность, пытаясь в ней разобраться. Добиться исполнения буквы закона в первый год российского бытования Крыма было сравнительно (с Россией) легко. Надо было найти закон и ткнуть в него пальчиком. Оказалось, времени на то, чтобы придумать обхождение закона, нужно намного больше, чем на то, чтобы выучить закон.

Здрасьте, я из России

В этой главе я продолжаю встречаться с людьми, разговаривать и разбираться. Но чем больше говорю, тем меньше понимаю. Упираюсь в то, что опыт «выживания» внутри страны-агрессора для выживания на аннексированной территории нельзя применить.

Среди первых реакций на мою идею ездить в Крым были не только вопросы, но и оценки идеи как таковой. Формулировка «мы несем ответственность за преступления нашей власти» ещё только оттачивалась, поэтому вопросы типа «что ты там, девочка, забыла?» читались мною внимательно и рефлексировались не менее тщательно. Не будешь же каждому объяснять, что у меня по расписанию подвиг в этот четверг в 15.00, а в наше время всех драконов расхватали и своего ещё поискать надо. В какой-то из итераций я впервые сформулировала для читателей социальных сетей цели поездки: поехала я потому, что «предполагаю, что в сложившихся условиях в Крыму могут наблюдаться нарушения прав человека» (ну, раз уж пришлось называть себя правозащитницей, то и слова про нарушения этих прав использовать не больно). Ожидаемо последовал вопрос о том, есть ли у меня инструменты защиты этих самых нарушаемых прав. И хотя задающий вопрос, скорее всего, имел в виду что-то вроде «дура ты и ничего не можешь», уровень глубины этого вопроса переоценить невозможно. Сама концепция прав человека предполагает взаимодействие человека и государства. И в условиях непризнанных территорий ставит больше вопросов, чем дает ответов. Какое государство несет ответственность за соблюдение прав человека на этой территории? Признавая ответственность России за соблюдение или нарушение прав человека, мы признаем эту территорию российской? А если мы возлагаем ответственность на какое-то государство, то должны ли мы признавать механизмы, которыми государство их обеспечивает? Суды, например, или силовые органы? Но все эти вопросы неизбежно появились существенно позже. В тот момент, когда ты выбираешь язык, на котором разговариваешь, ты выбираешь дорогу и путь осмысления происходящего. Так сложилось (почти случайно), что я выбрала язык правозащиты. И именно он стал и опорой, и рамками, и точкой отсчета.

Но тогда, в 2014 году, в поиске языка, в определении, что же, черт подери, я могу сделать полезного для крымчан, первое, что пришло в голову, — это рассказать, куда же они попали. Что такое современная Россия, как тут живут и выживают люди, как работают принципы самоорганизации и каковы «правила игры». Уровень самонадеянности меня не смущал. Так же, как и «простая» мысль, что в разных странах разные люди живут совершенно по-разному. По-разному выстраивают отношения с властью, имеют различные традиции и различный опыт. Вдохновленная идеей поделиться сокровенным знанием, «как выжить при российской власти в ХХI веке», и вооружившись контактами, которыми меня щедро снабдила Саша Дворецкая, я вышла с рынков и пошла разговаривать с активистами и ребятами из НКО. Не то чтобы я хорошо запомнила все те встречи — это был калейдоскоп новых лиц и новых людей. Но многих мы помним благодаря последующим событиям, которые не дают их забыть. Таковой была встреча с Олегом Сенцовым. Мы договорились увидеться в небольшом кафе в подвальчике. Кажется, на улице Достоевского. Хоть убейте, сейчас не вспомню, что это было за место. Мы разговаривали по телефону, пытаясь найтись на улице, и вдруг Олег сказал: «Я вас вижу». На тротуаре рядом со мной было много разных людей. Некоторые разговаривали по телефону. Поэтому меня живо заинтересовало, как Олег меня вычислил. «Сразу же видно, что вы — не местная». Кажется, тогда я обиделась. Разговор не клеился. Моё желание поделиться опытом не находило поддержки, а успехи гражданского общества в РФ вызывали вполне понятную, но обидную иронию.

Тем не менее с разными людьми, имеющими отношение к общественным движениям, мы всё-таки встретились. В России тогда бушевали страсти по поводу только что введенных «иностранных агентов» и дискуссии — пора ли уходить в подполье или всё ещё можно попробовать побарахтаться. Все эти дискуссии я с радостью пересказывала людям, которые в то время только-только начали осознавать, что «переход Крыма де-факто под контроль Российской Федерации» (хотя и эта формулировка появится существенно позже) — это не только ответ на любимый вопрос современности «чей Крым?», но и полная смена реальности, разрыв всех наработанных механизмов и связей.

Надо сказать, что именно в этот момент впервые пошатнулось моё представление о прекрасных российских правозащитниках и оппозиционерах, которые всё правильно понимают в проблеме российской агрессии, являются безусловными союзниками Украины и украинского гражданского общества. Оказалось, что осознать в себе имперские повадки и хотя бы начать их в себе вытравливать — намного сложнее, чем привычным образом сообщить нашей власти о её преступности.

Ожидание войны

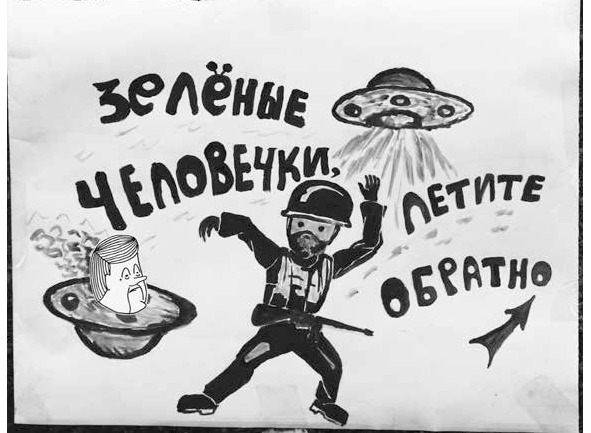

В этой главе я пытаюсь реконструировать по более поздним разговорам ощущения накануне и, главное, в процессе появления в Крыму «зеленых человечков».

Меня не было в Крыму в конце февраля, когда пророссийская часть крымчан с ужасом ждала крымскотатарских погромов, проукраинская — войны, а официальная российская пропаганда в это же время готовила зрителя к появлению бойцов «Правого сектора». Судя по воспоминаниям об этом периоде, которые я собирала в последующие несколько лет, это было время затишья перед боем. Такое ожидание войны, когда у тебя не остается возможности быть «где-то между», нужно выбирать сторону. А выбрав — определиться с действиями.

Меня не было в этот момент в Крыму. Я появилась позже. Всё, что я знаю об этом времени, — я знаю только из разговоров с людьми. Больше четырех лет постоянных разговоров. Поэтому тут хочется дать слово самим этим людям.

Через два года после аннексии мы обсуждали эти ощущения с Мариной, активисткой Украинского культурного центра:

Обострения не было. Понимаешь, не было обострения. А происходящее [на Майдане] придало ускорения моей личной реакции. И потом, когда поднимается общественное возмущение такого уровня, невозможно продолжать оставаться на берегу и никак не реагировать. Одно дело — мы в болоте, другое дело, мы уже на берегу штурмующего моря, извините за пошлость сравнения.

…Сходила к нам (в Симферополе) на Майдан… ни черта понять не могу: чужие лица, никого знакомых…. «Слава Украине!» кричат. Для меня это дико тогда было. Не могу врубиться, что делать. Они вообще одно и то же говорят друг другу… Встретила там одну знакомую. Говорю: «А что будет, что делать?» Она: «Стоять». Для меня странно: что стоять? Кому стоять? Там 20 человек стоят. Кому стоять? Ради друг друга стоять? И для меня это непонятно было. Я не могла поверить, что вот это «стояние» может к чему-то привести… И когда произошел перелом в Майдане — для меня было такое удивление… Думаю: неужели правда вот этим стоянием они совершили такое чудо?

…23 февраля было очень тревожно. Мы как будто на другом конце мира. Я собиралась на митинг. Там наши журналисты были. Я должна была пойти их защищать. Но сначала пошла в церковь. Там разрыдалась… У меня такая истерика была… Я стояла перед иконой из-за того, что расстреляли этих… ребят… на Майдане…

…Бежать некуда. В моем кругу все пророссийские. Куда ни пойди… Я помню, мы были в центре, идем… Мы все время бродили. Ходили-бродили. То я одна бродила, то с мужем… Утюжили… смотрели, что происходит. Что лично я могу сделать? Просто стоять? Страшно ж. По роже как-то давно не били, опыта нет, не натёрто… Это всё было тяжеловато, знаешь, осознать. Сейчас, конечно, вспоминаю: такая школа психического закаливания. Серьёзная».

Как мало мы представляем в обычной жизни, что происходит с человеком в рушащейся реальности. Очень многое зависит, конечно, от того, насколько человек один перед лицом этого страха. При этом надо понимать, что все интервью, которые я привожу, взяты в 2015—2018 годах. То есть в момент, когда восприятие и понимание отрефлексированы, отполированы, но ещё не отболело. Другая активистка Украинского культурного центра, Вера, так описывала впечатления от 2014 года:

Папа с утра говорит: «Не езди в центр города, там захватили дома». Мы приезжаем на работу, приходят студенты, и им кто-то звонит, что где-то мимо села едут БТРы. Очень странное ощущение — предчувствие войны какой-то. Непонятно, что происходит.

Это чувство неопределенности и того, что ты можешь завтра прийти на работу, а ее, например, не будет. Это было как-то… странно. Это было очень страшно. Это было очень неприятно. Так у всех тогда было, кто бы за какой лагерь потом бы ни встал. Чистая пелевинщина.

Ощущение того, что что-то будет, прямо витало в воздухе. Очень неприятное чувство. Человек и так не любит неопределенность, а тут она прям явно стояла перед тобой. И все об этом говорили.

Если за Майданом крымскотатарские активисты следили примерно с теми же чувствами сопереживания, надежд и сочувствия, как и будущие проукраинские активисты, то предчувствие войны вошло в их дома немного по-разному. Так вспоминает Совие, крымскотатарская предпринимательница:

Во время Майдана мы смотрели трансляции, каждый день смотрели, пересматривали. Созванивались… Очень переживали, ночами не спали, обсуждали. Это был Прорыв. Мне было очень стыдно за то, что Крым спит. Никто туда не ехал. Потом крымскотатарские ребята поехали, оттуда приходили новости, происходили события… а Крым весь спал. У нас была надежда на то, что отношение к крымским татарам изменится.

«Зелёных человечков» я увидела. Практически первая. В наш дворик пришли сначала казаки. Человечков еще не было, были казаки сначала. Наверное, они патронами пришли закупаться. У нас там охотничий магазин. Испугались все. Во-первых, испугались родители, которые привели детей к нам. И какое-то время мы даже — вот я даже говорила: «Не приводите детей». И родители говорили: «Давай завтра детей не приведем». Потом у меня училась девочка, у которой папа работал в СБУ, потом перешел в ФСБ работать. Он даже говорил: «Завтра, пожалуйста, не выходите на улицу. Я завтра своего ребенка не приведу, а вы закройтесь, пожалуйста». То есть какие-то мероприятия планировались.

На площади сидели тетечки из Горисполкома за столиками, составляли списочки и записывали в народное ополчение. В Самооборону.

Это было на волне страха перед татарами, хотя татары ни во что не образовывались и не записывались, а вот страх был.

В какой-то из очередных дней, когда по проспекту Победы стояли женщины татарские с детьми в совершенно искреннем порыве: «Мы не хотим войны!», а мимо них с Керчи, с Тамани двигались танки. И ночью эти танки двигались потом по Севастопольской туда, в Севастополь, в Бахчисарай. Грохот стоял! И вот тогда, в ту же, в одну из тех ночей всю ночь гудело небо! Просто гудело. Это, я так думаю, что мы тогда уже поняли, мы испугались, что будет война».

Если для всех жителей полуострова военная техника, «зеленые человечки», туманное будущее были страшны сами по себе, то для крымских татар был ещё глубинный страх повтора национальной трагедии. Ещё живо достаточно много людей, которых в 1944-м грузили в вагоны под прицелами автоматов. Поэтому новое появление на мирных улицах своих поселков людей с автоматами не могло вызвать каких-то других ассоциаций. Крымскотатарская активистка Дамира рассказывает:

У меня первое время, когда все это началось, была постоянно мысль: а вдруг депортируют опять? Ну а чего им стоит? Никто же сюда войска не введет. Это бред собачий… А что им стоит посадить нас на какие-то там товарняки те же? Или еще что-то?»

Особенно страшно было недели две спустя после 26 февраля, когда все больше и больше техники стало появляться… они курсировали по всему Крыму, ездили беспрестанно там-тут…. Мы еще сидели в рациях. И со всех регионов сообщают каждые полчаса о том, что там поехало около 30 машин, туда поехала такая-то колонна с КАМАЗами, с людьми, и ты понимаешь, что хрень творится. Вот тогда было реально страшно.

В тот период у нас не было свадеб. А как вы думали? Приходили дети из школы, говорили, что у них написано на партах «Депортация 44-го года», «Татары — вон». У нас больные бабушки, знаете, сколько смертей? Какие свадьбы? У меня настроения никакого не было, у меня депрессия была, я была больной человек. Я с дивана не поднималась.

Никогда не думала, что так безобразно могут вести себя люди. Хотя уже когда появились человечки неопознанные, уже тогда было очень страшно, потому что легче, когда ты знаешь врага в лицо. У меня во дворе сначала казаки появились, бухие-пребухие. Я боялась детей выпустить, дверь открыть. Мы стояли, как сейчас помню, эти ступеньки, стеклянная моя дверь, и мы, как обезьянки, смотрим через стеклянную дверь и рассматриваем одежку казака, уж больно она колоритная. На голове малахай этот у него по самые брови, вот такие вот усы, усищи с седыми концами, замызганные, красный нос у него, шаровары на ногах, унты какие-то — очень колоритный. Шабелька у него настоящая на боку.

Алиме относится к факту аннексии намного спокойнее, чем большинство крымскотатарских активистов. Да и к активистам как таковым себя не причисляет, но её переживания в момент появления военных на полуострове совершенно такие же:

Я как мать боялась за своих детей, для меня это трагедия, потому что они же вот уже взрослые, старшему 27, младшему 25, всякое в жизни могло быть и может быть… Ни одной матери не пожелаю таких переживаний…»

О том, как воспринимала происходящее крымскотатарская молодежь, я разговаривала с двадцатитрехлетней Адиле:

Сперва был шок. А спустя пару дней началось это все — и военные в центре города, и люди в формах с автоматами, и скопления народа возле оружейных магазинов. Тогда уже было интересно. Тогда уже начала гуглить, читать, смотреть — что? Где? Как? Почему?

…Из-за Майдана я, конечно, переживала. Мама сидит, в истерике почти бьется, с давлением. Папа… Я — ребенок, которого из дома особо далеко не выпускают, и я сижу, смотрю телевизор, и время от времени истерики у меня тоже были. На нервной почве.

Тут, в Акмечети [район Симферополя], после того как написали на заборах… всякую гадость про крымских татар. Во всех местах компактного проживания молодежь татарская самоорганизовывалась (возраста 19–20 лет) … патрулировала. Я за них очень переживала. Девчонок не пускали. 21 год, 45 килограмм. Таких малышей, как меня, никуда не пускают и с собой не берут почему-то…»

Происходящее сначала каждый сам в себе переживал. Потом, с нарастанием ситуации, ребята начали уже сплочаться в группки, стали уже думать и гадать: «А что дальше?», «Что можно сделать для того, чтобы как-то помочь или улучшить ситуацию?» Что дома, что в университете, что вообще везде взрослые пытались настроить на то, что «спокойно, всё хорошо. Все будет хорошо. Не нужно нервов, паники, истерик. Нужно просто посидеть, переждать.

Общее впечатление выразил крымский татарин, который подвозил нас однажды на машине из города в город. Кажется, его зовут Ильдар:

Мы знали, что в России сейчас будет советский строй, с Советского Союза который. А Советский Союз нас что? Нас считали предателями. Советский Союз нас сделал предателями! Вот поэтому, может, как-то не хотели. Хотя вот эти крымские татары, которые — в Новороссийске, в Краснодаре их тоже очень много живет, — они говорили: «Ребята, что вы воюете?» Нормально мы живем. Местонахождение тоже влияет.

Нам деваться некуда, отходить некуда. Мы здесь уже останемся навсегда.

Чисто стилистически и эмоционально, кажется, описание атмосферы пророссийскими активистами, как мне показалось, не сильно отличается от воспоминаний тех, кто боялся российской власти. С поправкой на взгляды. Вот как описывает события конца февраля — начала марта атаман Крымского казачества:

То, что там в Киеве где-то начиналось, мы тогда не думали, что будет так именно — Россия. Но мы знали, что если что-то начнется, то Крым пострадает больше всего. Это однозначно. У нас еще при Украине в мирное время с татарами мы цеплялись по разным вопросам: и за рынки, и за мечети, и за церкви. Практически каждый месяц какая-то была стычка, причем стычка была такая, что минимум один человек погибал.

Это ж татары начали, и они дали 10 дней, то есть снимайте памятник и все остальное, то есть то же самое, что и Украина, хотели сделать, понимаете? А так — нас всё устраивало при Украине раньше.

Я пошел, потому что знал, что если здесь будет что-то, то будет стычка с татарами, мусульманами, всеми остальными, и здесь будет очень тяжело. Даже нам не надо было хохлов тех, я имею в виду, которые там с Западенщины, именно татары бы нам устроили такое… с этими даже разговора не было, они далеко, и они нам не нужны, они б даже не приехали, там говорили: «Поезд дружбы…» Никакого поезда дружбы нет. Все это ерунда.

Когда я был в Украине, я был русским. А эти люди приезжают — я не могу понять, он не русский, он россиянин, потому что он с Советского Союза, он не видел ничего, я уже сравниваю просто людей. Это не русские уже, это россияне. Мы были русские — это первое. И мы жили в Европе — это второе. Мы можем сравнить.

Я бы считала, что это впечатление — случайность, но вот как вспоминает 2014 год пророссийский активист Сергей:

Я с момента общения после этой ситуации с Майданом, когда начались волнения, я как-то пытался ситуацию вырулить в том направлении, что Крым все равно будет русским, российским. Мы за это, как говорится, с 91-го года добивались, достаточно большая группа крымчан. Мы жили на Украине, но мы все равно по менталитету, по культуре, по образу жизни были истинно русские люди. Новый год — это как бы мелочь, но справляли под российского президента. Вот такие мелкие формальности, но они тем не менее оставляли в нас русскость.

В ситуации с Украиной я, например, воспринял Майдан благосклонно. Я не знал, уйдет ли Крым в Россию, потому что я не видел возможности, не знал, что Янукович сбежит. Мне хотелось под Майдан объявить референдум и сделать Крым самостоятельным государством.

Когда на Украине только начали валить памятники Ленину, наши тут одиозные татары тоже решили снести памятник Ленину на площади. Ну а мы что? Организовались с ребятами и начали устраивать пикеты. Всех, как говорится, лиц нерусской национальности, которые там пытались собираться возле памятника, отводили в сторону и объясняли, что так делать не надо. Стоял до вас и после вас стоять будет.

Ниже слова Ольги, которая никогда не была ярой противницей России в Крыму, сотрудничала и воевала с новыми властями так же, как со старыми, занимается в основном социальными вопросами.

Что мы ожидали? Я ничего не ожидала… Я понимала, что любые исторические события, перейти из одной страны в другую — это всегда катаклизм (считай, мы были в одной стране и перешли в другую), что это будет нелегко, что это будет смена бизнеса, что это будет передел… Что сейчас и произошло. Мы пока четыре года в России. Мы уже через год, даже через полгода требовали: Путин, у нас тут это не работает, то. Я сейчас смотрю свои письма и думаю: какие мы были наивные, то есть мы хотели все сразу.

Я не могла понять некоторых людей… тех патриотов, которые говорили: мы вернулись домой. У Путина бы ничего не получилось, если бы еще прошло 10 лет и выросло бы мое поколение, а то уже умерло. Я родилась в 1981 году в Советском Союзе. Когда разрушился Советский Союз, мы как бы с ностальгией смотрели телевидение, Москву. Потом нас от всего этого отрубили, и мы жили сознательную жизнь уже в Украине. Я не считаю Украину какой-то там, как сейчас пытаются представить… Это общеевропейского типа люди, мы ездим, общаемся. У меня там родственники, кумовья живут в Киеве. Я не считаю эти все политические распри, и нет у меня того отторжения, которое нам пытаются [внушить] на наших центральных каналах, что Украина и украинский народ — это какие-то дегенераты. Это такие же люди, как мы, крымчане.

Я совсем не претендую на объективную выборку, но кажется, что чем меньше человек прожил в Крыму, тем более радикально в 2014 году был настроен против Украины, тем больше разговоров о бандеровцах и «поездах дружбы».

Наталья — активистка из Симферополя. Жила в детстве в Крыму, но потом уехала по семейным обстоятельствам. И вернулась в Крым только в 2008 году. Я позволю себе привести её рассказ почти целиком, рискуя показаться чрезмерно занудной, потому что, на мой взгляд, её переживания очень перекликаются и как бы «зеркалят» переживания крымскотатарских и проукраинских семей:

Мои сыновья вместе со мной ждали прихода России, они ездили на эти Антимайданы в Киев. Они ездили, первые несколько раз не говоря мне об этом. Потом, когда там становилось все сложнее и сложнее, сын позвонил и сказал: мама, если вдруг что-то случится, знай, что я там. И тогда я с термосом с горячим чаем и носками уже бежала на площадь Ленина для того, чтобы передать. Причем, не сговариваясь, дети друг от друга таились. Одному сейчас 33, одному 34. На тот момент у одного только была семья, его жена поддерживала, они ездили туда, и это была их гражданская позиция. Когда у нас говорят, что платили, ездили за деньги — я не знаю, может быть, такие случаи и были. Один раз только им дали суточные в вагоне, потому что ситуация в Киеве уже была настолько напряжена, что им не разрешали никуда отлучаться. Вот они там стояли на Антимайдане.

Когда начался Майдан и эти кровавые события, я просто сидела, рыдала у телевизора. Я ничего не могла делать, я не понимала, что происходит. Мальчишки в тот момент уже были здесь, но они были готовы ехать. Я плакала и говорила своему мужу, что вы обязаны что-то делать, мы не можем сидеть. Я женщина, я могу сидеть и плакать, но вы должны в этом участвовать. Потом начали события разворачиваться здесь, у нас, и работали такие, знаете, подрывники со стороны крымскотатарского населения.

Вы знаете, это была революция, это был такой внутренний патриотический порыв, который возникает, наверное, когда происходят такие события, когда внутри тебя что-то просыпается, и ты понимаешь, что ты должен в этом участвовать, это твоя гражданская позиция, когда ты проявляешься как человек, как гражданин.

Мы ходили на площадь Ленина, когда все это было. Тогда стали организовываться добровольческие отряды. Вот тогда уже было объявлено, где [они] формируются из добровольцев. И один, и второй мой сын записались. Вы знаете, это было удивительно. Люди бросали свою работу, откладывали все дела, садились на машину, созванивались, нон-стоп ездили, договаривались, встречались. Ну, революционные события. У всех была цель и понимание, что мы не должны допустить кровавого переворота здесь, и мы понимали, что Крым так просто не отдадут. Каждый чувствовал себя частью чего-то очень большого, что может повлиять на всех нас.

Перед этим у нас же пытался в Севастополь зайти американский флот. И мы прекрасно понимали, что идут конкретные договоренности о том, что здесь будут стоять американские военные. И крымчане, особенно севастопольцы, никогда бы не допустили того, чтобы здесь стоял шестой американский флот. Это первое. Второе. То, что произошло на Майдане с нашими беркутовцами, потрясло нас всех до глубины души, и то, как наших ребят там камнями обстреливали, автобусы не пропускали, унижали, ставили их на колени — для нас это было страшным потрясением. Мы понимали, что этого допустить нельзя, потому что если придут вот эти силы сюда, мы встанем на защиту своего «я» и своей русскости крымской. Пока мы были в Украине, я, честно скажу, никогда не чувствовала себя украинцем и при этом никогда не испытывала какого-то особого давления. Нам давали возможность…»

А вот восприятие Дмитрия Джигалова, который вырос в Крыму, но в начале 90-х, не приняв распад Советского Союза и то, что Крым стал частью другого государства, выехал в Россию и прожил в Москве большую часть жизни, но на волне начавшихся в Крыму российских движений в феврале 2014 года вернулся и активно принимал участие в «Русской весне». В его представлениях нет крымского украинского бэкграунда. Он знает о том, как жили люди в украинском Крыму, только по рассказам и через призму своего политического представления. Но его описание событий тем не менее крайне интересно именно степенью включенности. Он не сидел дома и не ждал, а пытался действовать. Так, как умел и как верил. Привожу его слова почти полностью:

Я увидел, что со стороны их [крымских татар] духовных лидеров началось настраивание татар против русских, и в том ключе, что «вы здесь коренные, а это всё пришлые, это ваша земля». Начали приглашать турков, финансировать разные программы, как НПО, к примеру. Помощь школам якобы, а на самом деле под этим там тоже опасные ситуации были. Ну, то есть… разведки иностранных спецслужб не дремали и занимались своими делами на территории Украины, и Крыма в частности.

До февраля 2014 года я был в Москве. Работал. А потом, увидя весь этот беспредел (у меня есть знакомые, которые имеют отношение к спецслужбам), что на Украине готовят эти события… Основная задача — захват Черноморской военной базы и станций космического слежения. Основная задача — это размещение баз НАТО в Крыму. Это делали не киевляне и часто даже не украинцы, поверьте. Кураторы даже из-за рубежа. Мой командир, командир Союза десантников Крыма — бывший командир батальона «Беркута» (он был на Майдане, все видел), и когда под стенами Госсовета он увидел этих же кураторов, которые организовали Майдан в Киеве, то здесь уже мой командир не стал никого слушать, и они начали сами действовать.

Как общая масса людей, которая видит, какой там начинается беспредел: убивают людей на Майдане, поливают «Беркут»… Знаете, как некоторые говорят… «А что, я маленький человек. Что я могу решить». Я всегда думал: «Нет. Даже один маленький человек может что-то решить. Главное, чтоб у него было желание и, наверное, знаете, слабоумие и отвага»… Это всегда была моя мечта, чтобы Крым да и вся Украина были одной страной. Понимаете? Я могу говорить за себя и за крымчан. То есть в этом была моя мечта, и когда фактически появился шанс, я понимал, что шанс нельзя упустить. А услышав от своего друга планируемые заокеанскими кукловодами события на Украине, я решил, что я не могу этого допустить.

Когда я смог получить российские флаги, я попросил, чтоб мне привезли, и мы решили их развешивать, меня начали искать СБУ и криминальные элементы. Это было за неделю, может быть, до референдума. И эти криминальные элементы. Александр Коваль, к примеру, который потом впоследствии стал депутатом от «Единой России» (это вообще нонсенс для меня) ко мне приезжал с угрозами убийства. И не только мне, он другим людям говорил, что «мы его сейчас грохнем — и вопрос закроется». Они мне угрожали, говорили: «Нам Россия здесь не нужна. Мы на связи с Аксеновым, тебя убьем-зарежем». И так случилось, что у моего друга родственники из наших российских вооруженных сил, из ВДВ. И только благодаря нашим полковникам, которые в тот момент тоже были с нами, и у них были удостоверения российских спецслужб, Совета Федерации. Они предъявили удостоверения этим бандитам, и те немного охладели — поняли, что не туда полезли. То есть они думали: «Ну какой-то Дима приедет, сейчас мы его грохнем, растопчем, вывезем, в море кинем, и никто тебя никогда не найдет».

Понимаете, все ожидали межнационального конфликта. Больше вам скажу, радикальные криминальные элементы и люди, которых воспитывал Меджлис особым образом… На территории Крыма было много тренировочных лагерей и в том числе Басаева и прочих, это никому не секрет. И среди членов Меджлиса очень много воспитывали боевиков, которые участвовали в разных военных конфликтах против России. На почве межнациональных конфликтов были и убийства, и большие потасовки. Это и в 1990-х годах, и в 2000-х было. Политикам было выгодно создать на территории Украины и, в частности, Крыма вот такие межнациональные стычки. Возможно, им это было необходимо, чтобы потом оправдать введение войск НАТО.

В это время… приходишь к простым людям, сидят все с ножами, с топорами, охотники с двустволками у окон. Люди были настолько запуганы, что из собственных домов мало кто собирался выходить. Это я говорю про маленькие города или те города, где большое количество татарского населения. У людей была определенная боязнь, что устроят резню. Те бойцы, которые потом приходили с обысками, находили уже и списки этих криминальных элементов. Я не хочу сказать, что все татары такие, поверьте, у меня много знакомых татар, которые, знаете, воспитанные, образованные люди и которые говорят: «Нам это все не надо». Но вот эти вот лидеры, они умеют настроить молодежь. Тем более когда тебя финансируют с Запада, давать ей деньги, тренировать и делать из нас просто мясо, которое потом бросят в своих интересах. Вот это, к сожалению, я видел.

В конце февраля — представьте — ты сидишь дома, тебе простреливают ворота. А в полицию пишешь заявление, полиция ничего не расследует, и до сего дня мне никто не ответил, кто стрелял по воротам и почему эти криминальные элементы, приезжающие ко мне с угрозами убийством и кричащие, что Крым — это Украина, потом впоследствии они становятся членами партии «Единая Россия». И до сих пор пользуются покрывательством со стороны властей и спецслужб.

Меня во всех этих разговорах больше всего поразило именно общее. Всё, что разделяет условно проукраинских и условно пророссийских людей, и так хорошо известно. Отсылки к Советскому Союзу тоже не впечатляют. В российских социальных сетях и СМИ в это время особенно муссировались темы «бендеровцев», противодействие «поездам дружбы» и противостояние «фашистской угрозе». А крымчан в это время (как видите!) больше всего беспокоил возможный межнациональный конфликт. Крымскотатарская молодежь организовывалась в патрули в ожидании погромов. Казаки с пророссийской молодежью списывались в социальных сетях и шли на площади «не дать состояться татарским провокациям». Родители и тех и других сидели перед трансляциями с Майдана, плакали от жалости «к нашим мальчикам», несли чай с теплыми носками на площади и понимали, что «кому ещё действовать, как не молодежи». Всем было страшно. и каждый боролся со своим страхом, как умел. И где-то там, в экранах компьютеров и телевизоров, в Киеве на Майдане рушилась последняя надежда на власть.

У каждого свой Крым

В этой главе я с удивлением обнаруживаю, что надежды на Киев/Майдан/Меджлис и Россию структурно были очень похожи между собой. А готовность крымских пророссийских активистов, засучив рукава, строить новую жизнь без коррупции зеркально отражает надежды и стремления активистов Майдана по всей Украине.

Вспоминая о событиях 2014 года, многие говорилио том, что «ждали кого-то, кто скажет, что делать», ждали, что кто-то отдаст приказ. Каждый позволил себе выпустить наружу самые потаенные политические надежды. Причем кажется, что у подавляющего большинства эти надежды были не на Украину, Россию или Европу, а на независимость хоть в какой-то степени. Вот только с тем, чья это независимость, никак не могли определиться. Крымскотатарская автономия — мечта и цель Меджлиса крымскотатарского народа и кошмарный сон крымского казачества? Советский Крым, который в голове у крымских татар неразрывно связан с депортациями, репрессиями и смертями? Европейский курорт? Этим ожиданием неведомого «приказа» было всё проникнуто даже тогда, когда я уже приехала в Крым в конце марта. Вернее, тогда это уже была радость от получения «приказа» с одной стороны и сожаление о его отсутствии — с остальных.

Надо сказать, что «приказ» здесь не всегда метафора. Например, часть украинских активистов говорили, что ждали «решения Майдана», но его не поступило… Военные ждали приказа от начальства. Крымские татары (по крайней мере какая-то часть) — «решительных действий Меджлиса», пророссийские активисты, надо сказать, меньше всего понимали, чего они ждали. Так это увидела я. И именно они получили тот самый, вожделенный. Это как раз не удивительно. Что-что, а на такой общественный запрос российская власть отвечать умеет. Для меня осталось загадкой другое: как сочеталось это ожидание с явно проснувшимся там, у экранов, ощущением что надо всё делать самим. Очень страшно и странно было сформулировать, но то, что проснулось в «пророссийской» части крымчан, по большому счету так же мало отличалось от того, что проснулось в «проукраинской». Это примерно то, что принято называть гражданской сознательностью.

Долго думала, стоит ли рассказывать об этом, но уже скоро пять лет, как эта фраза не выходит из моей головы. Ожидание приказа или хотя бы помощи от властей Украины (которая, по понятным причинам, не могла быть оказана технически) вызывала у крымчан — украинских активистов ощущение обиды и бесконечной боли, которая к лету 2014 года выразилась во фразе: «Украина нас предала, но мы её — нет». Если бы дело происходило в России или, например (если я правильно, конечно, оцениваю извне), в Беларуси, то можно было бы говорить о том, что предало государство (отсутствие приказа, военной помощи и других действий), а не предали — страну или родину. Но в Украине с её историей антиколониальной борьбы и национального движения такое разделение невозможно.

Почему-то в России — «на материке», как стали быстро называть Россию крымчане (с 2014 года для крымчан стало два «материка» — украинский и российский), принято считать, что те крымчане, которые «хотели в Россию», искали помощи или халявы, хотели российских денег и «старшего брата». Но несмотря на мою предвзятость и убеждения, на «той стороне» я встретила людей, которые хотели принимать решения и управлять своей жизнью, помогать другим и улучшать окружающую среду. Впервые я это услышала в конце 2014 года в Севастополе. Это был севастопольский активист, очень пророссийских взглядов, который занимался с коллегами сбором и распространением информации о назначенных в Крым российских чиновниках и силовиках. Они одни из первых среди новых российских активистов столкнулись с тем, что митинги не согласовывают, и со штрафами за их проведение (позднее многие столкнутся с тем же). Мы стояли, разговаривали на улице, дул ветер. Он держался прямо, с какой-то почти военной выправкой, и чеканил слова, которые так врезались мне в голову, что я потом годами их цитировала: «Мы! В марте 2014! Вышли на площадь Нахимова! Мы приняли историческое решение! И мы никому не позволим мешать нам проводить митинги!» Это звучало так странно и так дико для «правозащитницы из России», члена ОНК, которая дома, в Питере, сутками не вылезала из отделов полиции с задержанными участниками самых разных уличных акций. Там же, кстати, я впервые услышала формулировку: «У нас достаточно своих кадров. Зачем нам присылают постоянно с материка? Ведь очевидно, что хорошего сотрудника никто не отпустит».

В марте 2014 года меня поразило, что Украина как государство (со своим правом на насилие) никак не реагировала на вторжение. В Крыму были активисты, которые на это надеялись, были военные, которые ждали приказа из Киева. Но ничего не было. Моё узкое сознание выросшей в стране, претендующей на звание метрополии, отказывалось понимать, что так бывает. И даже (честно скажу) местами я восхищалась, потому что это выглядело единственным способом сокращения количества жертв. И представить такое поведение государства я не могла. А позже меня не менее сильно поразила сама мысль о том, что там, где мы видим линию раздела на свой — чужой, на одну сторону и другую сторону, совсем не линия, а пунктир. Причём не по прямой, а извилистый, меняющий сторону и направление по дороге.

Но, как я писала в предыдущей главе, у всех активистов, по все стороны этого кривого пунктира было, есть и будет одно общее: любовь к Крыму как месту, как к полуострову, к его горам, морю, степям, к его истории. И готовность защищать это всё от уничтожения и угроз. Но вот в том, откуда угрозы и от кого защищать, тут, как говорится, «каждый понимал по-своему».

Какая же война без тех,

кто стреляет?!

В этой главе я обнаруживаю самые разные военные и паравоенные образования и пытаюсь разобраться, что это, зачем, как они функционируют и как с ними общаться.

Пропустив «начало заварушки», я в конце марта усиленно пыталась поймать эти ощущения за хвост. Явно одной из важных составляющих было наличие разных военных и паравоенных во всех «стратегически важных местах». Самое непривычное и сложное — абсолютно непонятное назначение, ведомственная и даже государственная принадлежность людей с оружием. В аэропорту Симферополя в ещё не демонтированных окошечках для паспортного контроля сидели первые встреченные мной в Крыму люди в форме. Никаких отметок в паспортах они не ставили. Какому государству эти «пограничники» (а на них были нашивки прикордонной службы) служили — непонятно, какими законами руководствовались — тем более. Но стояли. По всему аэропорту были рассредоточены мужчины в камуфляже с автоматами. Эти и вовсе без опознавательных знаков. В темноте, в почти неосвещенном аэропорту они смотрелись жутковато. В центре Симферополя разнообразия было побольше. Я тогда написала у себя в соцсетях:

На мой неподготовленный взгляд, в городе многовато разных людей военнообразных. Хотя, справедливости ради, жителей, кажется, это не сильно напрягает. Разных таких «сил» тут много. Силы Самообороны — они без оружия. Но часто при них стоит беркутовец. Он с автоматом. Еще есть всевозможные военные и милиция. Какой у них у всех статус — фиг знает. Кажется, никакого. «Беркут» тут есть, и местный, и приезжий из Украины. При этом на Украине «Беркут» расформирован, а в России такого подразделения нет. Рассказывают, что журналистов останавливают, «камеры к досмотру» (опять же, никаких правовых оснований, кроме автомата). Но сама пока не сталкивалась.

Всё время работы в Крыму я мечтала поговорить с людьми, которые имели отношение к Самообороне, которые видели её близко и сталкивались именно с тем, как она собиралась, как формировалась и как работала. Но я была для них слишком критично настроенной к российской власти. Взять такие интервью мне удалось только в августе 2018 года. Вот так рассказывает уже знакомый читателю Дмитрий Джигалов, активист «Русской весны», тесно и много общавшийся и работавший с Самообороной:

На первоначальном этапе происходила самоорганизация людей, и кто-то выбирался лидером, ставился как руководитель, командир отделения, и люди выполняли свои задачи, которые сами себе ставили. Вот у нас, к примеру, руководитель русской общины Судака, Петр Иваныч, уважаемый человек в Судаке. Петр Иваныч организовал людей (он бывший военный). Он им говорил: «Едете на военную базу, блокируете». Была угроза, что вывезут оружие, раздадут его радикалам. Поэтому были организованы группы, и воинские части были блокированы простыми людьми, которые решили, что им это не нужно в Крыму.

Это происходило по всему Крыму. Сначала неорганизованно, ну а потом уже как-то люди начали между собой созваниваться, тем более там много же военных у нас в Крыму, которые решили, что надо тоже в Россию. Оружия не было. Охотничьи ружья — вот и все, что было. Палки, топоры я видел. Такая армия была смешная.

В те события многие из тех, кого вы видели потом впоследствии на Донбассе, полевых командиров, свой путь начинали у нас, в Крыму. Как вот как, например, Игорь Иваныч Стрелков. Он же тоже приехал, он тоже много организовывал тут. Он тоже помогал.

Совсем другое впечатление и воспоминания о Самообороне у атамана Крымского казачества. Почему такое различие взглядов — я не знаю. Хотела бы знать, но для этого было бы здорово провести большое исследование с разумной выборкой, с глубинными интервью, с проверками на достоверность. А у меня — просто примеры того, насколько по-разному воспринимают Самооборону люди, которые в ней были. Что уж говорить о тех, кто наблюдал снаружи.

Единственное, в чём оценки сходятся — это в том, что «теперь Самооборона уже не та». Итак, слово атаману:

В основном [в Самообороне] какие-то с материка (из России) люди были. А так в основном все (90 процентов) шли за деньги. Идейные были, но буквально через два года уже никаких идей не было. как и в Луганске / Донецке — то же самое. Эта священная война шла примерно год.

Говорить о том, что стало дальше с ополчением, бессмысленно, потому что по сути это было не ополчение. Приходили люди каждый день новые какие-то. Списки велись, но это было, опять же, для галочки, для списания денег. Можно набрать в поисковике и посмотреть, сколько стоят людей. Их было 1500. Ну, пускай было 2000 — ладно. Но у нас же медалей 30 000 дали. У нас есть ветеранское ополчение, их уравняли (за эти три дня, грубо говоря), сделали героями, медали за мужество… Я вообще не представляю, как военные российские на них смотрят. Люди в Чечне воевали, еще где-то, а здесь есть такие индивидуумы. На Донбасс, допустим, с Крыма уехало (я так думаю) человек 300. Не больше. Опять за деньги, там же тоже платили.

В Симферополе в ополчении было 15 рот. У меня была, кстати, 14-я — самая большая. 140 человек было в роте. Аксенов отдавал приказы. Мы строились утром и распределялись: вы сегодня на Совет министров, вы сегодня на Госсовет и так далее. Нас поставили, а сзади — войска с автоматами, с пулеметами. Мы, честно говоря, просто журналистов не допускали и навязчивых каких-то людей. Всё.

Мы были как народ, то есть чтобы можно было говорить, что это народ делает. Но что мог народ сделать? Сами понимаете: вот такая деревяшка была, дубинка, черенок обычный. Ничего ж не было, ни оружия — ничего.

Мы там 3—4 дня постояли, а потом — уже те же ополченцы. Уже всё за деньги было. Лично я не брал. Я отдавал все ребятам на сигаретки, потому что мне эти 50 гривен… Но многие-то приходили безработные в основном.

Сперва было 50 гривен в день, а потом — после недели — уже начали: 50 мало, давайте 100, а то мы не пойдем, да, да там много чего. Стали давать. Люди ж нужны были. А что думать, когда уже войска российские за нами стояли, что уже думать. Уже все придумано.

Когда это все началось, мы ж принимали присягу (якобы), нам давали форму — всё как положено. Форма старая списанная российская — нам привезли. Я лично сам одеваю сто человек с утра. Ои у меня строятся, а через два часа из них уже минимум 50 человек нету. Все бомжи у нас ходили после этого еще года два по помойкам в этой форме, все пьяницы, а кто-то сразу снимал, на рынок относил.

Примерно через три дня меня так же, как и местных жителей, все эти ребята с автоматами напрягать перестали. А ещё через четыре года, оказавшись в чеченском городе Шали, я не обратила внимания на парня, который в трех метрах от нас с подругой открыл полный багажник оружия, швырнул туда автомат с плеча и, захлопнув крышку, пошел дальше. Всегда видеть краем глаза оружие, но никогда не реагировать на него даже внутри — навык, без которого я бы с удовольствием обошлась, но который так прочно входит в тебя, что совершенно забываешь о том, что бывает как-то иначе. К счастью, разбираться в военной технике я так и не стала. Так же, как мой мозг в упор отказывается запоминать эти комбинации из звездочек и нашивок, так что звание я способна определить только в случае, если собеседник будет так любезен представиться.

Кажется, это мой такой внутренний протест против участия в войне. Не для того я ищу войну, чтобы в ней воевать, а для того, чтобы НЕ воевать.

Довольно страшно осознавать, как быстро и легко «ребята с автоматами» превращаются просто в антураж, в часть рельефа окружающей местности и перестают быть признаками войны. Смещается понимание нормы. Сперва на твоих улицах появляются военные с автоматами, и это очень страшно, потому что война. А потом, шаг за шагом, привыкаешь. Ну, БТР, ну, автомат — но не окопы же. И все «зеленые человечки» становятся пейзажем, а война где-то там, далеко, где окопы и взрывы.

Отступление

В этой главе я ищу войну там, где её можно найти даже в мирное время — у военных. И не нахожу.

В те месяцы Крым ещё не погрузился в молчание. В Симферополе базировались различные группы наблюдателей из Украины и международных организаций, много журналистов из разных стран. Вместе с одним из коллег мы взяли интервью у военного, которого похитили на пороге его части, когда он пытался забрать свои вещи из казармы в Севастополе, которая уже подняла российский флаг. Кажется, это было первое в моей жизни интервью с жертвой пыток. Позже мы проехали вместе с автобусом украинских военных, которых выводили из Крыма. Армия готовила к выводу технику и людей. По всей Украине собирали деньги на нужды армии. Люди могли пожертвовать деньги, послав смс или позвонив на короткий номер. На конец марта собрали почти 18 млн гривен (около 70 млн рублей). Надо сказать, что вокруг военных частей было довольно много разных форм самоорганизации. Военные части были официально заблокированы «зелеными человечками». Хотя многие потом рассказывали, что через черный ход все ходили туда-сюда. Но, кажется, помогать украинским военным едой и с выездом — для украинских активистов и стоять вместе с российскими военными блокировать части — для российских были единственными разумными действиями в творящемся хаосе. Позже, в августе, в Херсоне я познакомилась с дамами, местными активистками, которые возили из Херсона еду по военным частям, рассказывая на блокпостах, что едут отмечать девичьей компанией 8 марта. Двухчасовая поездка с военными в автобусе произвела на меня странный эффект. Я с детства терпеть не могу людей в форме. Мне непонятно, что может заставить нормального человека добровольно взять в руки оружие и погрузиться в эту атмосферу муштры и культуру убийства. А каждого мужчину, которому приходилось служить в армии, хочется обнять, пожалеть его внутреннего мальчика и просто стереть эти год или два его жизни. И тут вдруг на несколько часов я оказалась в окружении 50 (или сколько там мест в нормальном таком туристическом автобусе) человек, военных и их семей. На впечатлительную, хоть уже и не очень юную барышню, кажется, это оказало сильное влияние:

Я ожидала увидеть озлобленность на русских военных, я ожидала увидеть обиду за предательство сослуживцев, которые остались в российской армии, я ожидала увидеть страх за свое будущее и будущее своих семей, я ожидала услышать обвинения украинских властей за то, что их не эвакуируют из Крыма, закрытость, настороженность: все, что угодно, но только не то, что я увидела.

Мой собеседник служил последние годы на корабле «Тернополь». А в Крыму с 1989 года.

Он рассказывает, как их корабль окружили, заблокировали выход в море, как он смотрел в объектив фотоаппарата на окруживших:

— Это же мальчишки, лет по 18, дети. автоматами, — показывает фотки. В словах нет никакой злобы, скорее нежность к этим детям. — Нам главнокомандующий Российским флотом сказал: если не сдадитесь, будем штурмовать. Мы готовились к штурму, оружие сдали сразу: стрелять не собирались. Сделали щиты из пожарных досок — смешно было — я у себя в «Одноклассниках» писал подробно — задраились. Кидали боевые гранаты рядом с кораблем, не в нас — но спать невозможно. Корабль качает… Сперва не штурмовали, а потом в один день взяли. Мы сидели, задраившись — потом приказ: все, всем на построение. Час на сборы. Все покидаем корабль.

Потом обсуждаем армию в целом. Мой собеседник против контрактной армии: это как брачный контракт. Нельзя любить по контракту. И служить по контракту нельзя. Армия же может убивать. Как можно убивать за деньги? Нужно служить обществу. Хорошо бы, чтобы был призыв. Но недолгий. Полгода — идеально, чтобы человек из жизни не выпадал. Ну и альтернативная служба должна быть обязательно. Не все же склонны к армии.

Вы представляете себе такой разговор с российским офицером?

От общих вопросов переходим к частным, к Крыму:

— Вас не обижали? Не нападали?

— Мне больно, что на моем родном корабле спустили флаги, подняли Андреевский. Я так уважал Андреевский флаг, но какое они имели право? Они что, нас в честном бою победили? Я понимаю, там всякие исторические разборки, но нашему кораблю 5 лет, он строился в Украине, а не в СССР. Они же себя унизили, а не нас.

— А много ваших перешло? Не едут с вами, остались?

— Около трети… Но я их понимаю: прощались со слезами на глазах: у них семьи, дети, родители, дома. Кто-то уволился, но не уехал, кто-то пошел служить в Россию.

Обсуждаем, какие вообще бывают армии:

— Мне очень нравится немецкая армия: у них альтернативная служба очень развита. Это разумно.

— С поляками дружим.

— И россияне — отменные вояки.

Его жену (сидит рядом) чуть не растерзала очередь в банкомат, когда она по-украински заговорила с родственниками по телефону, русские захватили их корабль, выгнали с корабля, и они снимали квартиры, ютились, где могли, украинские власти их не выводили столько времени. Их командующий флотом их предал (когда они еще могли выйти в море, отдал приказ стоять на месте, а потом заявил, что они переходят России, а выход уже был заблокирован). И сейчас они едут в неизвестность.

И ни злобы, ни ругани — одно человеческое и военное достоинство.

Примерно половина военных перешла на российскую сторону. Остальные остались верны присяге. Они собираются на континент. Где они будут дислоцироваться, где будут жить их семьи, пока непонятно. Часть выезжают. Из казарм их выселили. Те, у кого есть дома, живут дома, те, у кого есть деньги, снимают жилье. У многих проблемы, так как зарплату получали на карты, а банкоматы не работают. Кто-то живет в штабе, кто-то по гаражам. Выходят на дежурство охранять технику, так как с оставленной без присмотра сливают соляру.

Читая сейчас свои «репортажи» из Крыма, должна отметить, что именно с этих встреч с военными они стали обретать какую-то осмысленность и цельность. До этого все заметки хоть и казались мне связными и передающими реальность, выглядели обрывочными фразами, не только не отражающими обстановку, но и выдернутыми из контекста. В них были такие же хаос и каша, как и вокруг. А эти ребята самим своим существованием упорядочивали реальность. Тем самым заставив (пусть и только на три часа) влюбиться в себя даже такую упертую пацифистку, как я.

Конечно, довольно быстро я и думать забыла о военных, но мысли о том, как же так получилось, что люди, которые давали присягу одной стране, вдруг стали служить другой, нет-нет да и всплывали в голове. Почему-то очень трудно было принять тот факт, что военная служба воспринималась многими как обычная работа, не отличающаяся от работы продавца или преподавателя ВУЗа. А сакральность и значимость клятвы (присяги) обсуждалась только снаружи. Причём о предательстве родины переприсягнувшими военными и силовиками говорили с одинаковой степенью презрения как украинские активисты, так и казаки с участниками «Русской весны».

Кажется, встреча с военными непостижимым образом не только не приблизила меня к «моей войне», а наоборот — ненадолго создала иллюзию наличия мирной жизни, в которой война — удел профессионалов.

Однако этому ощущению оставалось жить недолго.

Какая же война без границ?

В этой главе я в поисках явной войны еду на установленный блокпост между Крымом и материковой Украиной, встречаюсь с пограничниками, мальчиками в балаклавах, оружием, окопами и баррикадами. Уже страшно, но война ли это?

Поездки в Крым, описания моих впечатлений и встреч в социальных сетях познакомили меня с ярчайшим явлением современности — онлайн-хейтерством. Люди, с которыми мы вместе наблюдали на выборах, кричали на митингах «Путин — вор», «Это наш город» и ездили на Марш миллионов через десятки постов на автобусе в Москву, вдруг начали писать мне, что я предательница, что я продалась, рассматривали мои фотографии, описывали длину носа и ширину задницы. Однажды мой друг в целях просвещения опубликовал мои заметки на популярном родительском форуме. Это была феерия. Там разобрали по косточкам не только мой внешний вид, моральный облик, какая я мать и как много у меня денег и откуда, но и публиковали фотографии моей семьи.

Вся эта вакханалия казалась игрой. Ну, такой — для взрослых. Казалось, что когда доходит до критической точки, всё остановится. Так или иначе. Впервые такое ощущение у меня возникло за пять лет до описываемых событий, когда поступали сводки о состоянии здоровья Сергея Магнитского. Где-то в глубине души оставалась вера, что если ситуация будет критической, то они остановятся. Что всё это такая игра для взрослых, но в играх не умирают, в играх бывает страшно, противно, но в последний момент тебя вытаскивают из игры. Но Магнитского не вытащили из «игры». В 2009 году от этого сильно кольнуло, но было так много частной жизни: дети, бизнес, ремонт… А в 2014 году война уже стала какой-то совсем реальной. Но война была где-то там. А тут — в Питере, Москве и даже сперва в Крыму — это ощущение игровой ситуации вдруг поразило своей силой. Жизнь разделилась на две реальности, как у военных: учебная задача и боевая.

Тогда ещё между этими двумя реальностями была физическая граница. Из Крыма я осторожно приблизилась к этой границе в первый раз в апреле 2014 года, поехав на блокпост, который в то время изображал границу между Крымом и материковой Украиной.

Среди моих новых знакомых (встреченных в Крыму) оказался человек, который давно и много работал монитором в составе самых разных миссий в горячих точках. Он радостно таскал меня по секондам и показывал хорошие кафе в Симферополе. Это был мужчина почти вдвое меня старше, из среды тех самых — Настоящих. Рядом с ним я чувствовала себя наивной маленькой девочкой. Мы договорились встретиться вечером после моей поездки в Севастополь для записи интервью с тем военным, которого похитили. Но поздно вечером на темном автовокзале Севастополя в ожидании автобуса так заманчиво светилась табличка «На Одессу», а между нами с Одессой был такой загадочный «блокпост». Слово из какого-то другого лексикона, никак не вяжущееся с кафе вокруг и людьми, суетящимися на вокзале. Я купила билет и позвонила новому знакомому: «Прости, я сегодня не приеду. Съезжу в Одессу, посмотрю на блокпост. Вернусь через пару дней». Я ожидала попыток отговорить ненормальную девицу от идиотской идеи, попыток объяснить риски, предложения составить мне компанию — чего угодно. Но только не этого: «Хорошо. Вернешься — позвони». Я себе казалась такой храброй, а поступок таким безрассудным (одной в ночь ехать на какой-то там блокпост, хрен знает зачем), что отсутствие даже попыток меня остановить как-то обескураживало. Через несколько месяцев мы встретились на одной правозащитной вечеринке. И (уже изрядно выпив) я спросила почему. Он ответил непонятное: «Есть только две модели поведения в опасных местах. Часть моих коллег старается нести ответственность за каждое решение каждого человека. Это разрушает. Я для себя решил никогда никого не отговаривать. Есть только два способа. И это твой выбор, как действовать». Много всего должно было произойти для того, чтобы я поняла, о чём он. Но всё это было позже. А пока автобус вёз меня к границе.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.