Бесплатный фрагмент - 35-й корпусной в небе Великой войны

Страницы истории отечественной авиации

Автор выражает глубокую благодарность за помощь в работе над книгой Марату Хайрулину, Геннадию Петрову, Борису Степанову

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сильные, смелые в небо летящие

гордо стремитесь вперед

В дали лазурным простором манящие

Пусть вас порыв увлечет

Сделайте то, что казалось забавою

Сказкой, подобною сну

Делом великим, что новою славою

Нашу покроет страну

И отзовется вам, в небо летавшим

Родина сердцем своим

Вечною памятью доблестно павшим

Вечною славой живым

Князь Ф. Н. Касаткин-Ростовский, 1913 год

Первая Мировая война стала периодом становления и суровым экзаменом для нового вида вооруженных сил России — Воздушного флота. За четыре года, прошедшие после первой Авиационной недели в апреле-мае 1910 года, российская авиация совершает стремительный рывок вперед. В 1911 году в Офицерской воздухоплавательной школе в Санкт-Петербурге начинает работу авиационный отдел, готовивший летчиков из числа офицеров, а также — механиков и мотористов из нижних чинов. На базе авиационного отдела 19 июля 1914 года была создана знаменитая Гатчинская военно-авиационная школа. В ноябре 1910 года начинает работу Севастопольская авиационная школа.

В эти же годы открываются первые авиационные заводы — «Гамаюн» С. С. Щетинина, акционерное общество воздухоплавания В. А. Лебедева, «Дукс», «Анатра», авиационное отделение Русско-Балтийского завода в Риге. Были созданы и испытаны несколько оригинальных отечественных аппаратов. В 1914 году принимается решение о подготовке из числа офицеров сухопутных войск летчиков-наблюдателей — специалистов по воздушной разведке — и создании специальных школ для их подготовки.

В начале 1915 года такая школа была открыта в Киеве. К началу войны Россия имела самый большой в мире воздушный флот, насчитывавший 263 самолета.

Среди них были три бомбардировщика «Илья Муромец» — на тот момент единственных в мире многомоторных самолета. Большую часть воздушного флота при этом составляли иностранные самолеты, закупленные за рубежом или выпускавшиеся по лицензии несколькими российскими авиационными заводами.

Однако боевые потери и медленные темпы производства, вызванные, в том числе, задержками в поставке из-за рубежа авиамоторов, вскоре изменили соотношение сил не в пользу России. Главными задачами военной авиации в первую мировую были разведка и корректировка огня артиллерии. Так, при подготовке Брусиловского (Луцкого прорыва) в воздушной разведке участвовало около 100 самолетов.

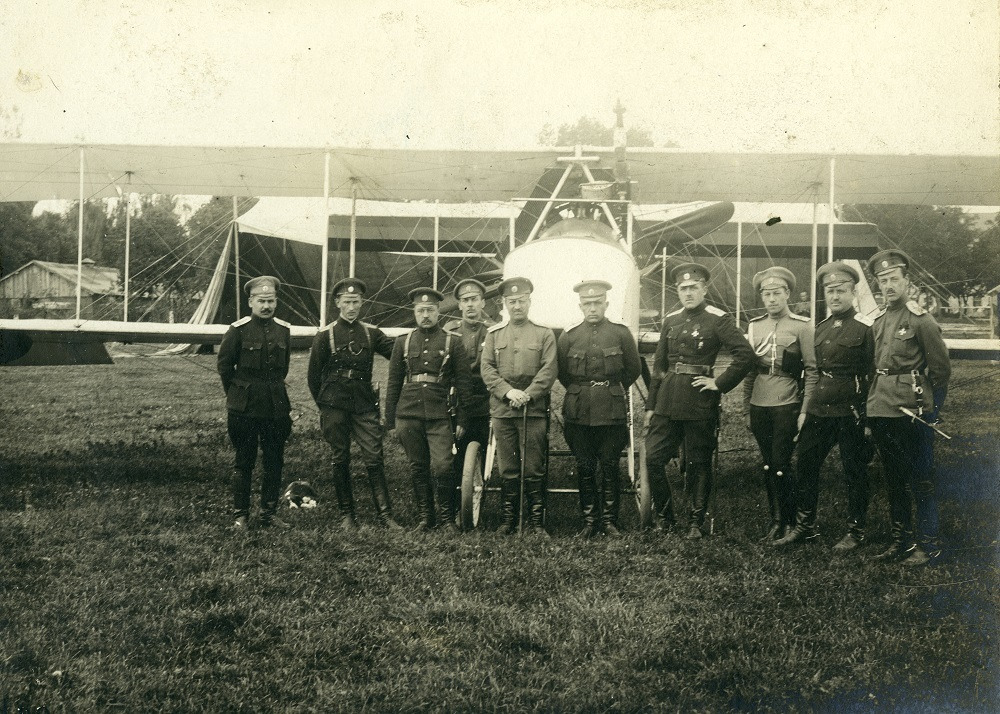

Разведка и корректировка огня были основными задачами и 35-го корпусного авиационного отряда, сформированного в январе 1915 года, в течение нескольких месяцев проводившего патрулировании Черного моря, а с осени 1915 участвовавшего в боевых действиях в Галиции. Отряд принимал участие и в Брусиловском прорыве.

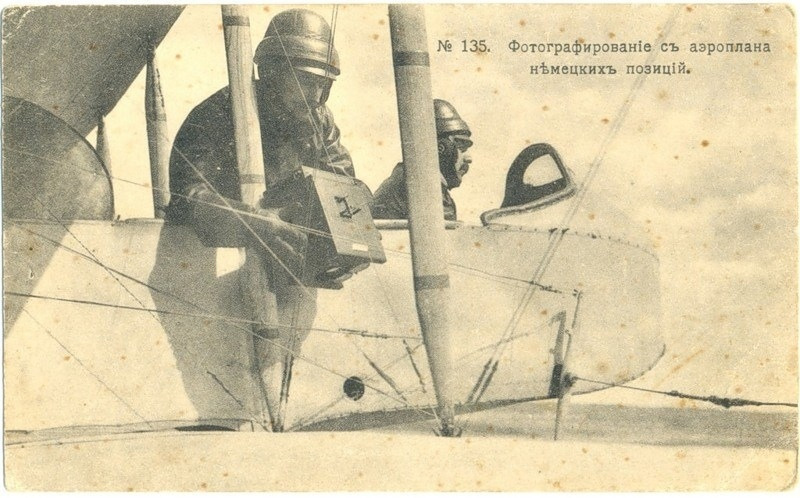

Полеты осуществлялись в основном на самолете Вуазен-3 (Voisin-3 LAS), двухместном биплане, экипаж которого состоял из летчика и летчика-наблюдателя, в обязанности коего входили фотографирование, корректировка огня, сбрасывание бомб, а также — стрельба из пулемета по неприятельским аэропланам.

Вуазен, один из самых массовых самолетов Первой Мировой, обладал многими преимуществами, среди которых были хорошая грузоподъемность и вместительность кабины, позволявшие разместить радиостанцию и запас бомб.

При этом серьезным недостатком машины была низкая скорость, с появлением истребительной авиации делавшая «Вуазен» легкой добычей для неприятеля.

Однако из-за нехватки истребителей в российском Воздушном флоте экипажи «Вуазенов» продолжали летать на разведку и бомбометание без сопровождения, нередко неся потери. Более того — в некоторых случаях перед экипажами «Вуазенов» ставилась задача защиты позиций или аэродрома от авиации противника. Лишь в 1917 году в составе отряда появляется истребитель «Ньюпор», прикрывавший «Вуазены» и «Фарманы», ведущие разведку.

О мужестве русских авиаторов, о риске, с которым было связано выполнение заданий, рассказывают пожелтевшие страницы архивных документов — отчетов о полетах, донесений, телеграмм.

Аэродром Большой Фонтан

«17 января сего года я вступил во временное исполнение должности начальника формируемого Одесского авиационного отряда», — об этом сообщал приказ №1 от 25 января 1915 года, подписанный временно исполняющим должность начальника отряда штабc-ротмистром Георгием Грековым и временно исполняющим должность адъютанта отряда поручиком Николаем Анкудовичем

Уже 28 января воинская часть получает новое наименование –« Особый отряд при армии».

В распоряжении отряда были два аэроплана — Фарман-16 и Фарман-22 — полученных с расположенного в Одессе авиационного завода А. Анатра, выпускавшего по лицензии французские самолеты, а также аппараты, разработанные в России. Аэропланы базировались на аэродроме Большой Фонтан, нижние чины размещались в казармах 15-й артиллерийской бригады «по Большой Фонтанной дороге против еврейского кладбища».

В формирующийся отряд из 48-го запасного батальона прибывают нижние чины — ефрейтор Даниил Кривой (слесарь, на должность старшего команды), ефрейтор Даниил Кузьменко (слесарь), рядовые Федор Зиньков (слесарь), Федор Вагилевич (механик), Иван Матвиец (конюх), Федор Байбарак (денщик), Петр Сумневич (столяр).

Отряд получает со складов две палатки для аэропланов, комплекты слесарного, столярного и портняжного инструмента, 4 переговорных прибора, анемометр. В Павлограде получают четырех лошадей с забавными кличками — Чашка, Мотоцикл, Почтарь и Мавзолей. Отрядный праздник был установлен 23 апреля в день Святого Георгия Победоносца.

Приказ№27, 20 апреля 1915 года, город Одесса.

В четверг 23 апреля по случаю отрядного праздника в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца в соборе 4-й стрелковой бригады будет отслужен молебен и освящен отрядный образ. На молебне присутствовать всем офицерам и нижним чинам. Форма одежды — походная.

Временно исполняющий должность командира штабс-ротмистр Греков

Временно исполняющий должность адъютанта поручик Анкудович

А уже 11 февраля начинается боевая работа: «Отряду начальником штаба 7-й армии было дано общее задание — разведка Черноморского побережья и наблюдение за неприятельскими судами от города Очакова до Днестровского лимана. Задание выполняется начальником отряда и младшим офицером ежедневно в 6 часов утра и шесть часов вечера».

В этот день летчик штаб-ротмистр Греков и летчик-наблюдатель поручик Анкудович совершают первый вылет. Патрулирование Черноморского побережья продолжится до 1 сентября 1915 года. Позже в патрулировании принимал участие летчик поручик Мамаев. Полет длился около полутора часов. Взлетев с аэродрома Большой Фонтан, экипаж направлялся к Хаджибеевскому лиману, Сухому лиману, маяку Бургас. Маршрут в различные дни несколько изменялся. Возникали и нештатные ситуации. Так, 3 апреля 1915 года самолет вскоре после взлета вернулся на аэродром, поскольку «мотор начал сдавать».

«Сего числа в 7 часов 42 минуты я с летчиком-наблюдателем Анкудовичем, подходя к земле, вынужден был опуститься в рожь, потому, что на аэродроме в это время с одной стороны занимались учением нижние чины, а с другой — паслось громадное стадо баранов. При посадке аэроплан, запутавшись во ржи, перевернулся, а летчики, выпавши из аэроплана, получили ушибы: я удары и кровоподтеки в разных частях тела, а поручик Анкудович сильный удар по позвоночному столбу и правому боку», — сообщается в приказе №42 от 23 июня 1915 года, подписанном штабс-ротмистром Грековым.

Фарман-16 получил серьезные повреждения, находился на ремонте в мастерской до сентября. Вскоре отряд получил еще один Фарман-22, тоже построенный в Одессе на заводе Анатра.

Самолеты Фарман-16, Фарман-22 были разработаны во Франции перед Первой Мировой войной для ведения разведки. Аэропланы имели обтекаемую гондолу, толкающий винт. Преимуществом их была надежность и простота пилотирования. Машины этого типа были широко распространены, строилась по лицензии в России. Серьезным недостатком были низкая скорость и слабая энерговооруженность, из-за которой даже небольшой груз бомб и установленный пулемет ухудшали пилотажные качества машины. Вооружение не было предусмотрено конструкцией, но в авиачастях нередко устанавливали пулеметы «Colt», «Vickers»или «Lewis».

Сведений о обнаруженных неприятельских судах и подводных лодках в отчетах о проведенных полетах не встречается. В сентябре патрулирование прекращается. Отряд некоторое время проводит учебные полеты «согласованные с учебной стрельбой местной пулеметной командой по аэроплану и маневрирующими войсками».

К ноябрю 1915 года летный состав и самолетный парк увеличиваются в несколько раз. На вооружении состоят семь аппаратов — шесть «Вуазенов» (три французских и три российского производства) и один трофейный германский «Альбатрос».

24 октября 1915 года штабc-ротмистра Грекова на посту командира сменяет один из самых известных летчиков Великой войны штабc-ротмистр Андрей Ливотов. В списках отряда значатся летчики (офицеры) поручик Завадовский, поручик Бочаров, прапорщик Волк, прапорщик Матвеевич; летчики-наблюдатели подъесаул Филимович, поручик Анкудович, поручик Мрачковский, корнет Воинов, прапорщик Егорьев. А также летчики-нижние чины: старший унтер-офицер Припутненко, охотник Ходорович.

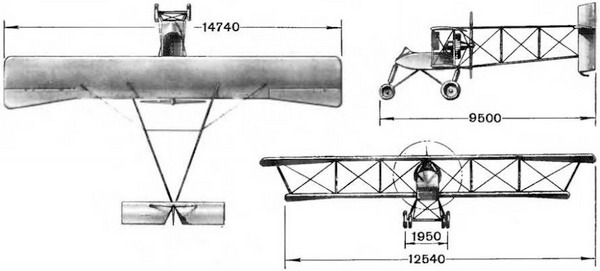

Несколько слов о самолете «Вуазен», ставшем в этот период основной машиной 35-го корпусного авиаотряда. Самолет был разработан одним из пионеров авиации французским авиаконструктором Габриэлем Вуазеном незадолго до Первой Мировой войны. Использовался в качестве дальнего разведчика, корректировщика, легкого бомбардировщика. Среди его преимуществ — большая дальность полета, грузоподьемность, просторная гондола, в которой кроме двух членов экипажа можно было разместить радиостанцию или бомбы. Еще одной сильной стороной «Вуазена» была прочность — фактически весь его каркас был из металлических труб, деревянными были только нервюры и гондола. Устойчивости при посадке способствовало и необычное четырехколесное шасси. В России выпускался по лицензии заводами Лебедева, «Дукс», Анатра, Щетинина с 1914 по 1917 год. Звездообразный двигатель водяного охлаждения «Сальмсон» отличался большой мощностью.

Серьезным недостатком машины была низкая скорость, и с появлением у немцев истребительной авиации дальние полеты на «Вуазенах» стали особенно рискованными. Впрочем, известно много случаев, когда экипажу при помощи пулемета удавалось отбиться от вражеского истребителя, заставив его покинуть поле боя.

Основные данные машины:

Voisin-3 (LAS)

— Тип: Легкий бомбардировщик

— Двигатель: Renault, 8-цилиндровый с воздушным охлаждением, 100 л.с.

— Размах: 16.15 м

— Длина: 9.45 м

— Высота: 3.18 м

— Нормальная взлетная масса: 928 кг

— Крейсерская скорость: 106 км/ч

— Практический потолок: 3800 м

— Практическая дальность: 398 км

— Вооружение: 1 пулемет и до 130 кг бомб

— Экипаж: 2 человека

Из Приказа по 7 авиационному дивизиону, подписанного командиром дивизиона Алексеем Ильиным: …Вчера, 12 ноября 1915 года окончательно сформирован ХХХV авиационный отряд. Проведенный мною смотр показал блестящее состояние отряда. От лица службы приношу благодарность штабс-ротмистру Ливотову, г.г. офицерам, нижним чинам за их труд по спешному приведению отряда в боевую готовность.

Желаю XXXV авиационному отряду успехов в предстоящей ему боевой работе на пользу Царю и Родине и на процветание родной авиации.

Командирам отрядов не пользоваться взрывателями бомб, вследствие обнаруженной в них неисправности впредь до осмотра их и устранения неисправности артиллерийскими чиновниками. Справка: телеграмма Августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в действующей армии №12485.

Прибывших сего числа из Гатчинской авиационной школы 9 нижних чинов: Ивана Тенетилова, Димитрия Пахомова, Ивана Субботина, Александра Ляндау, Василия Звериховского, Григория Чередника, Сергея Федорова, Феодора Лесняка и Феодора Чистякова зачислить в списки дивизиона и на чайное, приварочное и провиантское довольствие с 14 числа сего ноября, и мыльное с 1-го октября с. г. Основание аттестаты Гатчинской авиационной школы 8101 и 8102.

Старшего ветеринарного фельдшера Константина Лигирджи зачислить в списки дивизиона, и на чайное, приварочное и провиантское довольствие с 14 числа сего ноября, денежное с 1 декабря с.г., мыльное с 1 октября с.г.

Жаркое небо Галиции

Отряд какое-то время проводит боевую разведку Черноморского побережья, но в декабре перебрасывается на Галицийский фронт — в Проскуров, а затем на аэродром Сухостав, где отряд будет базироваться в течение нескольких месяцев.

Осенью 1915 года авиаотряд получает новое наименование — 35-й корпусной авиационный отряд.

«Боевые разведки на Галицийском фронте производились по заданию командира 7-го авиационного дивизиона всеми летчиками отряда», — лаконично сообщается в отчете за декабрь.

В период с декабря 1915 по май 1916 авиаторы выполняют задания с максимальным риском для жизни, постоянно попадая под огонь зенитной артиллерии, сталкиваясь с вражескими истребителями.

В строю — только 4 самолета. У «Вуазена» под номером 257 при падении сломано левое крыло, «Вуазен» под номером 3570 разбит полностью, за исключением мотора и радиатора, в ремонте находится также «Альбатрос», который к февралю был возвращен в строй. О буднях военных авиаторов рассказывают скупые строки отчетов, составлявшихся после каждого вылета.

21 декабря 1915 года летчик прапорщик Волк и летчик-наблюдатель Мрачковский на самолете «Вуазен» провели разведку расположения противника и бомбометание. «Разведка выполнена, сброшенные бомбы (6 штук) взорвались и произвели соответствующие разрушения. Перед концом разведки, когда аппарат шел по направлению к своим войскам, остановился мотор на расстоянии 16—18 верст от расположения своих войск. Причины остановки мотора — скопление воды в карбюраторе вследствие сырой погоды».

27 декабря 1915 года летчик прапорщик Ходорович и летчик-наблюдатель корнет Воинов совершили длительный (3часа 15 минут) полет по маршруту аэродром Сухостав — Бучач — Монастержеска — Подгай — Юзефовка — Бучач — Сухостав. «На высоте местечка Бариш на расстоянии 200 метров от нас пролетел неприятельский самолет, который был обстрелян нами и опустился на свой аэродром в местечке Бариш. В обозы около Монастержеска сброшены пять бомб».

5 января 1916 года летчик прапорщик Ходорович и летнаб поручик Окулич-Казарин совершили полет по маршруту аэродром Сухостав — Чертков — Бучач–Гайворонка — Чертков — Сухостав.

«Сфотографировали окопы противника от Бучач до Богатовище. В районе Бучач атаковал вражеский аэроплан, но огнем его удалось заставить повернуть к своему аэродрому. В деревне Гайворонка нас атаковали два аэроплана с пулеметами. Один из них после нашего обстрела удалился, и после 15-минутного боя мы благополучно вернулись на свой аэродром».

11 марта 1916 года на задание вылетели летчик штаб-ротмистр Ливотов и летчик-наблюдатель младший унтер-офицер Зиньков, до этого — механик. «Выполнено 19 фотографических снимков тыловых позиций от города Бучач до города Язловец, в которых обнаружено около батальона пехоты и 50 подвод. По шоссе от города Бучач двигалось около 150 повозок. Перестрелка с „Альбатросом“ противника у города Язлов. Аппарат попал в шквал».

27 марта 1916 года прапорщик Припутненко и корнет Воинов охраняли свою территорию от налетов аэропланов противника, преследовали неприятельский аэроплан и заставили его вернуться на свой аэродром. В конце марта авиаторы 35-го корпусного выполнили несколько полетов для прикрытия позиций своих войск.

1 апреля 1916 года прапорщик Ходорович и корнет Соболевский вылетели с аэродрома Липканы для разведки и бомбардировки. «Над городом Черновцы аппарат был атакован двумя неприятельскими „Альбатросами“, вооруженными пулеметами. По аппарату был открыт пулеметный огонь, причем несколько пуль попали в мотор, отчего последний встал. Мне удалось допланировать до наших окопов и спуститься между нашими и неприятельскими окопами. Неприятельская артиллерия испортила аппарат на земле. С наступлением темноты удалось аппарат увезти. Прапорщик Ходорович».

Разобрал и вывез аппарат на автомобиле под огнем противника младший унтер-офицер механик Степан Вагилевич, вызвавшийся добровольцем. За этот подвиг он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

22 апреля 1916 года штабс-ротмистр Ливотов и старший унтер-офицер Сафонов вылетели на трофейном «Альбатросе», сбросив на станцию Бучач шесть двадцатифунтовых бомб. На левой поверхности аппарата 1 шрапнельная и две пулевых пробоины.

Полная опасностей профессия военного летчика привлекала солдат и унтер-офицеров из наземного персонала. Так, в августе 1916 года в Школе авиации А. А. Анатра (Одесса) к полетам на учебном самолете Фарман-4 приступили нижние чины 35-го КАО ефрейтор Иван Синица и рядовой Павел Сучков.

Также в Школу авиации А. А. Анатра были направлены два унтер-офицера, однако по различным причинам к летному обучению не приступили. Младший унтер-офицер Дмитрий Сегон оказался более способным к технической работе и был направлен в моторную мастерскую. Старший унтер-офицер Александр Андреевский был произведен в зауряд военные чиновники и убыл в армию.

Большое наступление

1 апреля 1916 года во время совещания, прошедшего в ставке Верховного главнокомандующего под председательством императора Николая II, было принято решение о новом наступлении в Галиции, которое началось 2 мая и вошло в историю как Брусиловский (Луцкий) прорыв, ставший последней крупной успешной операцией Русской армии в Первой Мировой войне. Целью его было возвращение территорий с городами Львов и Перемышль, занятых Русской армией летом-осенью 1914 года и утраченных летом 1915 года во время контрнаступления германско-австрийских войск, получившего название Горлицкий прорыв.

Новому наступлению предшествовала огромная работа авиационной разведки. Экипажами авиаотрядов, входивших в состав четырех армий, были выполнены 798 разведывательных самолето-вылетов. В наступлении и подготовке к нему приняли участие около 100 русских самолетов.

Конечно же, активная работа по разведке, бомбардировке и корректировке огня велась и во время наступления.

12 июня 1916 года лётчик прапорщик Н. О. Волк с наблюдателем поручиком А. А. Санковским вылетели из Луцка на «Вуазене» на разведку, и в районе линии фронта был атакован двумя неприятельскими самолётами. Получивший повреждения «Вуазен» перестал слушаться управления, завалился на левое крыло и самопроизвольно совершил две мёртвые петли. Авиаторы сумели вернуть контроль над аппаратом и совершили вынужденную посадку у местечка Торчин.

Увы, были и тяжелые потери. Так, 17 августа при возвращении из разведки «Вуазен» 35-го корпусного авиационного отряда с летчиком-наблюдателем поручиком Стефаном Греймом и лётчиком рядовым Г. Ф. Охрименко был атакован четырьмя самолетами противника, которые преследовали уже загоревшийся русский самолёт до аэродрома в Торчине.

При падении «Вуазен» взорвался, оба авиатора погибли. Поручик Стефан Грейм был посмертно награждён орденом Св. Георгия 4-й степени, а рядовой Охрименко — Георгиевским крестом 4-й степени.

Вдова поручика Грейма перевезла тело мужа с Западной Украины в Кузнецк Нижегородской губернии, где он был с воинскими почестями похоронен на Ильинском Стародворянском кладбище. В начале 1917 года Стефан Грейм был посмертно удостоен чина штабс-капитана.

О том, с каким риском было связано выполнение боевых заданий на устаревших к тому времени самолетах «Вуазен» свидетельствуют сухие строки двух документов.

Телеграмма от 7 августа 1916 года из штаба 7-й армии начальникам штабов корпусов:

«Ввиду случаев назначения для преследования самолетов противника наших аппаратов типа „Вуазен“ прошу распорядиться не делать таких назначений ввиду того, что „Вуазен“ берет слишком медленно боевую высоту, имеет в сравнении с аппаратами противника небольшой ход и таким образом задачу не может выполнить, только напрасно изнашивается мотор».

Телеграмма начальнику штаба Юго-Западного фронта от 17 сентября 1916 года из штаба 7-й армии:

«Ввиду обилия на фронте армии у противника истребителей и быстроходных аппаратов, вооруженных пулеметами, глубокая разведка стала весьма трудной, наши аппараты, зашедшие далеко в тыл противника, сбиваются им и гибнут. Единственным способом для ведения глубокой разведки является сопровождение разведчиков истребителями или высылка последних непосредственно для разведки. В настоящее время в армии остался один истребитель. Второй потерпел сильную аварию и надолго выбыл из строя и два командированы в восьмую армию. Прошу усиления воздушных средств армии придачей нескольких аппаратов истребителей или хотя бы возвращением двух аппаратов из восьмой армии».

Командиру XXXV авиационного отряда

ноября 19 дня 1916 года

Свидетельствую об отличной и высокополезной работе вверенного Вам XXXV авиационного отряда летчика-наблюдателя корнета Соболевского у деревни Шельвов, в период боев с 25 августа по 5 сентября с.г., как в деле разведки, так и корректировке стрельбы тяжелых батарей по батареям противника. Что же касается факта подбития 3-й батареей II тяжелого дивизиона, то таковой подтверждения не получил.

Вр. Командующий бригадой полковник Шкадышев

Бригадный адъютант поручик Берлинский

Известно, что на 15 ноября отряд базировался в колонии Еленов. На вооружении состояли 3 «Вуазена» за номерами 403, 583,1514 и «Ньюпор» (очевидно, двухместный Ньюпор-10). На 26 ноября — на аэродроме в деревне Гнидава

Корректировка огня — по радио!

Стремительное развитие авиации и радиосвязи не оставляло сомнений в том, что радиостанции займут свое место в кабине аэроплана, дав новый толчок использованию авиации, в том числе — и в военном деле.

В августе 1910 года первое радиосообщение с борта самолета было передано в США летчиком Дж. Маккарди. А в 1912 во время маневров в Канзасе впервые в истории радиотелеграф был использован для корректировки артиллерийского огня с борта самолета. Подобные эксперименты проводились в это время и в других странах.

В октябре 1911 года обучавшиеся в Париже русские летчики лейтенанты В. В. Дыбовский и А. А. Тучков провели успешные опыты радиопередачи с борта двухместного «Блерио» при помощи аппарата, разработанного Тучковым. А в ноябре того же года на Гатчинском аэродроме с борта самолета «Фарман» впервые в России была передана радиограмма.

Еще до начала войны в апреле-марте 1914 года в российские авиационные части были переданы 12 передающих и 4 приемных радиостанции французского производства «Руво» с дальностью действия до 80 километров.

В годы Первой Мировой использование радиосвязи в авиаразведке и корректировке огня получает достаточно широкое распространение. 2 апреля 1916 года во Франции были заказаны уже 165 радиостанций. На аэропланах, ведущих корректировку артиллерийского огня, обычно устанавливали только передающую радиостанцию, на осуществлявших дальнюю разведку — также и приемную. Радиосвязь вел летчик-наблюдатель, а обучение радиотелеграфному делу стало неотъемлемой частью подготовки летнабов.

Использовали новую технику и в 35-м корпусном авиационном отряде. Так, во время Брусиловского прорыва 25 мая 1916 года капитан Бауер и поручик Грен, вылетев по маршруту фольварк Маринино — Язловец — Полевце — Маринино, провели корректировку огня, используя радиотелеграфную станцию. Летчик-наблюдатель, обнаружив цель, при помощи азбуки Морзе оперативно передавал ее координаты артиллеристам. «Батарея 5-й пехотной бригады отстрелялась по неприятельской батарее западнее высоты 62. Были сброшены две бомбы в зарядные ящики батареи и две в неприятельские окопы». Во время бомбежки аппарат обстреливался вражеской артиллерией».

В отчетах упоминается еще два полета, во время которых проводилась корректировка огня при помощи радиотелеграфа. В это время отряд базировался в городе Жмеринка.

Кавалеры Георгиевского креста

Георгиевский крест был самой почитаемой, желанной для солдата или унтер-офицера наградой. Им отмечено мужество многих нижних чинов 35-го корпусного авиаотряда. Мы уже упоминали о механике Степане Вагилевиче, под огнем противника спасшем летательный аппарат.

За мужество, неоднократно проявленное при выполнении заданий, Георгиевским крестом 2-й степени был награжден старший унтер-офицер летчик Фридрих Оттович Кирхнер. 25 декабря 1916 года он (вместе с летчиком-наблюдателем) выполнял фотографирование позиций врага, несмотря на присутствие трех вражеских самолетов, с одним из которых вступил в бой.

30 декабря, приближаясь к линии фронта, он вступил в бой с неприятельским самолетом, обратил врага в бегство, и преследовал его, несмотря на отказ пулемета из-за разрыва гильзы.

Отогнав вражеский аэроплан, он дал возможность летчику-наблюдателю сфотографировать позиции противника, несмотря на плохую, с перебоями, работу мотора, который в конце концов заглох, и летчик был вынужден совершить вынужденную посадку у села Шепель. Только благодаря мужеству и хладнокровию летчика аппарат благополучно приземлился в пересеченной местности со множеством оврагов, канав и построек. Так был сохранен Фарман-27 и жизнь летчика-наблюдателя корнета Соболевского. Ранее Кирхнер был также награжден крестами четвертой и третьей степеней.

Старший унтер-офицер летчик Александр Петрович Дьяконов 26 октября 1916 года, несмотря на то, что мотор работал с перебоями и не позволял набрать необходимую высоту, выполнил бомбометание с точными попаданиями. Самолет получил серьезные повреждения –18 пробоин, повреждены были были плоскости и стабилизатор.

А 18 декабря 1916 года мотор остановился в воздухе, и летчик сумел посадить аэроплан в районе деревни Богушевка в местности, изобиловавшей болотами, лесами, изрытой окопами, сохранив аппарат а также — жизнь летчика-наблюдателя корнета Соболевского. Авиатор был награжден крестами четвертой, третьей и второй степеней.

Так же он был отмечен Георгиевским крестом первой степени за то, что 16 и 30 января 1917 года в сложных условиях — снаряды взрывались на уровне самолета — провел фотографирование позиций противника, произведен в прапорщики.

За мужество, многократно проявленное при выполнении боевых заданий — бомбометание и фотографирование — Георгиевскими крестами четвертой, третьей и второй степеней был награжден старший унтер офицер Эдмунд Иосифович Нарвуд-Кудло, произведенный в прапорщики после награждения крестом второй степени.

Гражданин Франции механик Адольф Трикош вызвался полететь на бомбометание в качестве летчика-наблюдателя с летчиком прапорщиком Припутненко. За успешно выполненные задания он был награжден Георгиевским крестом четвертой степени.

11 марта 1916 года младший унтер-офицер Федор Зиньков вызвался вылететь на разведку в качестве летчика-наблюдателя с командиром отряда штаб-ротмистром Ливотовым. Несмотря на сильный зенитный огонь, он смог сфотографировать главные позиции противника. Неприятельский истребитель «Альбатрос», атаковавший аэроплан, был обстрелян и удалился в тыл. Федор Зиньков был награжден Георгиевским крестом четвертой степени.

Старший унтер-офицер Владимир Смирнов 25 января 1916 года вызвался произвести разведку и бомбометание (в качестве летчика наблюдателя) с летчиком прапорщиком Припутненко. Несмотря на обстрел зенитными орудиями, экипаж удачно провел разведку и сбросил 8 бомб по неприятельским обозам в районе города Язловец. Летчик-наблюдатель был награжден Георгиевским крестом четвертой степени.

Год 1917

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.