- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - УРАНЕSSАТЬ

Слоеный пирог российского общества

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Читая статьи Игоря Николаевича Свинаренко, замечаешь много интересных вещей. Живой авторский слог и умение ярко передать речь собеседника соединяются в тексте со скрупулезным вниманием к деталям, что создает в сознании картину настолько живую, что ты невольно погружаешься в давно ушедшую реальность, как бы находясь рядом с автором и принимая участие в его беседах с самыми разными людьми.

Каждая из представленных здесь (и не только) историй уникальна, но при этом в статьях Игоря Николаевича существует еще неожиданная, явно ненамеренная и потому прекрасная структурированность. Мы выделили два смысловых «стержня», на которых, как нам кажется, держится творчество журналиста.

Центральная (хоть и редко проговариваемая вслух) тема вынесена в заглавие этой книги. Та самая мантра «УРАНЕССАТЬ», которой Игорь Николаевич выражает неугасающую надежду на положительные изменения в жизни страны, общества и каждого из своих героев. Этот оптимизм вопреки всему, это стремление даже в самых мрачных людях искать что–то позитивное странным образом заразительно и чувствуются между строк.

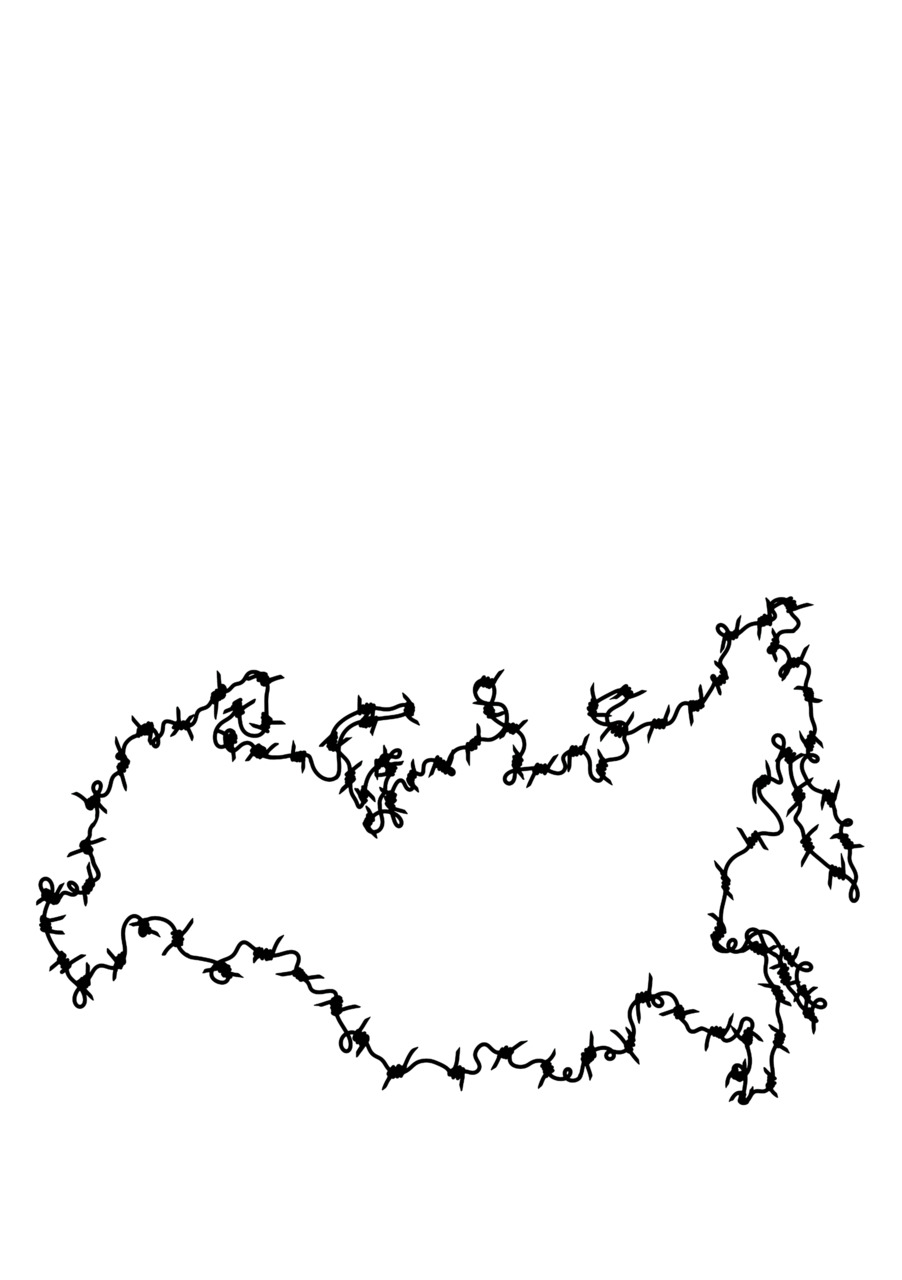

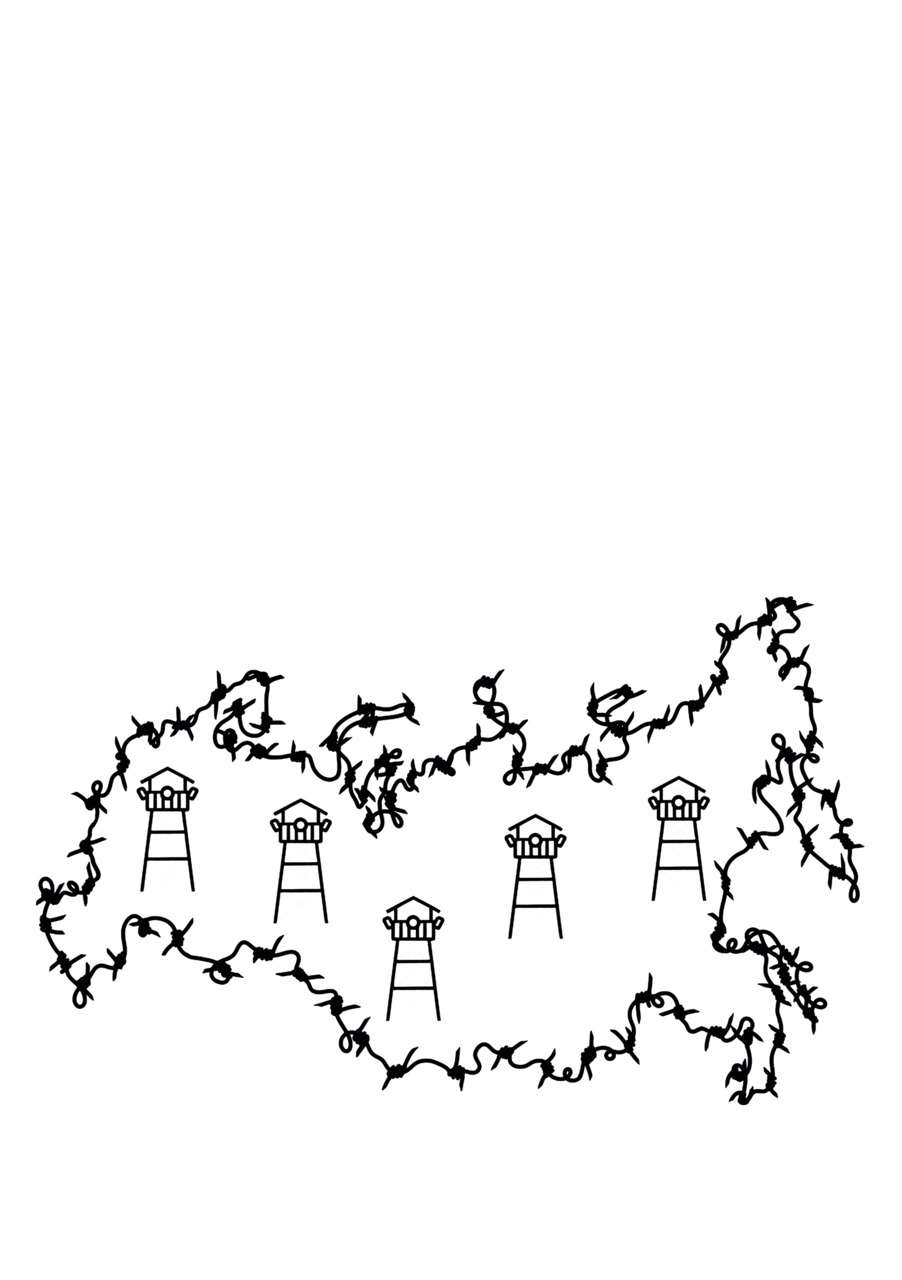

Вторая тема этой книги — это взгляд на общество как бы в разрезе, попытка проанализировать и понять суть каждого из этих «слоев». Игорь Николаевич беседовал с самыми разными людьми и в очень непохожих между собой декорациях: в камерах с заключенными, на набережных с моряками, в кабинетах с чиновниками, писателями и музыкантами. Все вместе они как бы складываются в странный и интересный слоеный пирог российского общества.

Таким мы увидели творчество Игоря Николаевича Свинаренко и таким попытались представить его в этой книге. Мы надеемся, что дорогой читатель, прочитав этот сборник, получит более полный взгляд на нашу страну и народ и ощутит тот всесокрушающий авторский оптимизм, которого иногда так не хватает в сегодняшней России.

Приятного чтения!

ГЛАВА 1. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. КОЛОНИЯ ДЛЯ ДЕВИЦ

Дети за решеткой. Это про какой–нибудь Освенцим или Саласпилс? Нет, незачем так далеко ехать. Вот под Рязанью есть так называемая воспитательная колония. Там детей окружают колючей проволокой, одевают в колхозные телогрейки, кормят баландой, заставляют работать, а если они заболеют, лечить их чаще всего нечем.

Отсидев, дети возвращаются на волю, к нам. Иные неохотно: там, на зоне, было хоть и невесело, зато в целом сытно и тепло, и к ним были приставлены специально обученные люди, которым до этих детей было дело.

А мы? У нас на воле что? Нужны вам чужие дети с плохими привычками, нехорошими болезнями, без желания учиться и работать на благо общества, без наивности, без трогательности, зато со скорей всего темным будущим?

Тут очень важно вот еще что. Никак нельзя сказать, что сегодняшние российские тюремщики — сплошь черствые и бездушные. Они, напротив, часто совестливые работящие люди, — даром что помещены внутрь государственной машины, которая не дает денег на прокорм детей, но при этом не забывает взыскивать с детских зон налоги — к примеру, на содержание милиции.

И тем не менее… Зоны, в которых держат несовершеннолетних девочек — самое страшное, что я видел в этой стране. Формулировка именно такая: «в этой стране». Потому что когда мучат детей, как–то не очень ловко употреблять слова типа «Родина», «Россия» или там «моя страна».

ЗВЕРСТВА

Для начала надо бы вам рассказать про какие–нибудь нибудь страшные преступления, иначе ж вы себя будете чувствовать обворованными. «Все–таки не за красивые же глазки людей сажают, верно?» — думаете вы. Ну ладно, давайте сперва насчет злодеяний…

— 20 лет читаю приговоры, но про такие ужасы, которые дети творили друг над другом, я во взрослых колониях и не слышал. Такие они совершают зверские убийства, что последние волосы на моей лысине дыбом встают! — признавался мне многоопытный человек — полковник Олег Ананьев, начальник Рязанской воспитательной колонии, о которой и пойдет речь. Преувеличение тут явное разве в том, что до последних волос полковнику еще служить и служить…

— Какие именно ужасы имеются в виду?

— Вот, к примеру, девочка в 15 лет убила соседскую бабушку. Между прочим, при помощи родной внучки этой вот несчастной старушки. Зачем?.. А чтоб купить наркотики для мучимого ломкой любимого брата; сама–то она не ширялась, нет. Она так понимала ситуацию, что ближнему надо помогать любой ценой. Так девочке этой дали 9 лет. Три она просидела на Рязанской зоне, а после уехала во взрослую колонию, досиживать. На прощание девочка нарисовала картину, там женский профиль и на густом синем фоне ворона, которая полощет ленту в красноватой луже — про то, что она кровавая, вы сами подумали, я не подсказывал. Картина висит теперь в кабинете у зоновских психологов, ее показывают посетителям, имеющим интерес к изящным искусствам.

А вот сидит юная симпатичная зечка из Екатеринбурга. Вместе с товарищами по дворовой банде она поймала маленькую девочку, затащила в подвал, забрала ключ от квартиры, из которой после вынесли все, что могли. А девочку–свидетельницу убили.

Или вот еще две подружки сидят, у них похожая история. Затащили с улицы шестилетнюю девчонку и зачем–то принялись душить ее удавкой, и уж наполовину придушили. И убили б, если б мать пленницы не подняла тревогу. Она и квартиру вычислила, колотила в дверь, орала, чтоб пустили. А те две негодяйки отвечали сладкими голосами, что у них никого нет. У матери хватило ума и решимости выбить дверь, так что все кончилось хорошо. Теперь вот эти девицы сидят. Ну, легко их жалеть? Этих — точно ведь нет? А выпусти их — так, небось, опять убивать пойдут?

Я там с отчаянными девчонками заводил беседы про убийства. Они охотно рассуждали:

— Убивать вообще легко! Нож как в масло входит. Легко — особенно от злости если! Вот свинью когда режут, это страшно, ей же горло перерезают, — показывает одна девочка на своей шее, — так горло перерезано, кровь хлещет, а она все бегает. А человек — что? Его не страшно убить…

— Все вы врете, небось, сидите за мелкую кражу, а рассуждаете, — лез спорить я. Одни молчали в ответ и смотрели на меня спокойно, другие оправдывались:

— Ну, мы сами лично никого не резали, но уж знаем: это легко и просто. Точно!

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Вообще заключенные довольно легко идут на откровенные беседы. Вопреки довольно расхожему мнению, что зека трудно разговорить, что непросто из него вытянуть рассказ про то, как он дошел до жизни такой. Спроси — все тебе расскажут, ну, слегка только приукрасив.

Вот мой взгляд выхватил из толпы «воспитанниц» блондинку с открытым крестьянским лицом, с голубыми глазами, с печальной улыбкой. Девчонка сидела на лавке под самодельным стендом про Есенина, который сочинял как будто по заказу ГУЛАГа, у него ж старушка–мать, кабаки, спирт, проститутки, вообще беспутная жизнь, — кого ж и почитать на зоне, как не его. Знакомлюсь с девушкой: Света, из Свердловской области.

— Мне 16, а как села, было 15. Чё–то большое у меня наказание — три года. А кому 9 лет дали или 10 по 105–ой (убийство), так те говорят, что у меня — маленькое… Я сижу за рассаду: помидоры и капуста. Своровали мы у бабушки одной. Ущерб всего 420 рублей. Мы хотели продать с подельницей, — ей тоже 16, она тоже здеся. Не то чтоб голодали, нет, так — на сладкое хотели потратить. Следствие долго продолжалось, четыре месяца. Бабку только допрашивали и нас, а свидетелей не вызывали. Потому что их не было. Та бабушка за рассаду обиделась и на суде требовала нас строго наказать. Прокурор вообще ничего не требовал, а адвокат просил дать нам по 3 года лишения свободы. Все и сделали как он просил… Освобожусь — поеду домой, работать буду. Попаду ли еще сюда? Не зарекаюсь, не знаю я…

Любе из Нижнего Новгорода 17. Ей тоже дали три года, по 228–й (торговля наркотиками):

— Из–за цыган сижу! Когда мне было 13 лет, меня мать продала цыганам, и все. А где она сейчас, я не знаю. Так цыгане меня заставляли опиум продавать.

Вид у Любы настолько виноватый, такой несчастный, такой удрученный, что я даже не стал ее расспрашивать — что еще цыгане заставляли ее делать…

А после вдруг подошли ко мне две подружки, попросили их сфотографировать на память. Одна молчит, другая начинает бойко и с какой–то странной и вроде как неуместной тут веселостью рассказывать, не ожидая приглашения:

— Меня зовут Лена, мне 17. Про нашу колонию расскажу. Я сюда попала за преступление — совершила тяжкие телесные повреждения. Раскаиваюсь за это. Попала в колонию в апреле, сначала себя вела плохо здеся. Потом все стало налаживаться. Сотрудники здесь относятся к нам хорошо. Начальник нас как детей жалеет, нам все прощает. Если наказание заслужили, то надо отвечать за него. Кормят тоже нормально. Но я хочу домой. Мама ждет меня дома в Свердловской области.

— А какие ж были телесные повреждения?

— Ну, мы были выпивши, и у нас получилось так, что я подколола, ну, сделала три ножевые ранения — соседу. Он мне был как отец, даже как дедушка, а тут он полез на мою подругу, у меня не было ничего под рукой, попался ножик, ну и… Долго потом отходила от этого, что сделала такое преступление. Мне тогда было 14, подружке 17, а соседу лет 50. Здоровый был мужик!

— А его судили? Попытка же изнасилования…

— Нет, не судили его. Так что я виноватая осталась. Мне на суде сказали, что я могла бы открыть дверь, могла как–то уйти и на помощь позвать. А у меня получилось так, что… А с Катькой, ну, с подружкой, все в порядке. Жива–здорова, пишет письма. Меня посадили, она родила. Я не жалею, что так вышло. Я даже рада, что здесь побыла. Потому что я тут много поняла. Что когда выйду на волю, то хулиганить больше не буду. Пойду по нормальному пути, хочу, чтоб дома у меня все было хорошо.

Вот вам все понятно в этой истории? У вас есть впечатление, что девочка понимает, за что сидит? И второй вопрос: полезет ли она еще когда–нибудь заступаться за слабого?

Ну вот. Одна подружка рассказала, а за ней другая.

— Давайте я тоже расскажу! Меня зовут Наташа, мне 17. Я из столицы Башкирии, прекрасного города. Попала я сюда за золотую сережку. Сделала я преступление в наркологическом состоянии: я на воле кололася. Ну, ханкой. Потому что мне не хватало денег. А надо ж было колоться. Я сняла с подружки со своей золотую сережку и проколола (видимо, по аналогии с «пропила» — прим. авт.) ее. Заложила я ее за 60 рублей. Семья у меня хорошая, мама не пьет, отец не пьет (видите, как легко быть хорошим человеком: брось только пить — прим. авт.). Они работают. Мама в магазине продавцом, а папа ездит в командировку на КаМАЗе. Получают нормально, хватает. А про наркотики они не знали. Ну вот, я сказала, что сережку верну, но сама в этот день не смогла денег достать. Подружка сказала своей маме, мама заявила в милицию, и теперь я отбываю наказание. Когда выйду, буду дома помогать маме, устроюсь на работу. И будет все у меня хорошо. И впредь не повторять таких ошибок, что у меня сейчас. Выйду — думаю, что не буду колоться. Здеся помогают и воспитатели, и Олег Геннадьевич (он как раз в этот момент подошел к нам — прим. авт.), наш любимый начальник. Здесь нам живется очень хорошо. Здесь не очень плохо, но дома–то лучше с мамой.

— Сажи, а вот ты зачем сейчас ко мне подошла?

— Ну, довериться, рассказать. Чтобы девочки узнали о нас и не попадали сюда.

Следующая…

Ира, 15 лет:

— Я живу в Свердловской области (а тут она как бы не живет, а просто сидит — прим. авт.). Скоро я, надеюсь, уйду по амнистии. У меня как? Статья тяжелая, а преступление мелкое. 162–я, разбой с грабежом, но я там почти ни при чем была, только сережки с девочки сняла, 300 рублей они стоили. Это была девочка незнакомая. Главные там парни были большие, а мне тогда 14 было. Три года — вроде много, но по этой статье могли и семь дать… Три — это справедливо.

Оля, 15 лет:

— С Владимирской области. За мягкие игрушки сижу. По 45 рублей за каждую, а за две вышло 90 рублей. Игрушки такие: мишка и собачка. И еще у моей подельницы зайчик. Два года дали. Эх! Да это все потому, что у нас уже была одна судимость, а то мы бы разве сели за такую ерунду? А первая судимость была такая: мы пришли с подельницей к ее тетке, нашли 900 рублей, из них 400 взяли и ушли. Тетка написала заявление, а потом, когда узнала, что это мы, хотела забрать, — а оно уже все, в суд уехало. Ну, и нам по году условно дали.

Зачем игрушки украли? Мы хотели поиграть, они больно красивые. Я говорю — Марина (это подельница моя), давай их на место положим, ведь нас посадят, мы ж судимые. А она говорит: «Ты дура, что ли? За деньги не посадили, а за игрушки тем более не посадят». Справедливо нас посадили? Не знаю. Но могли хотя бы год дать лишения свободы. А никак не два…

Послушав со стороны эту историю про зайчика с мишкой, стоявшая рядом девушка в сердцах воскликнула:

— Да мы тут все за колоски сидим! Просто ни за что!

— А ну–ка, иди сюда, конкретно расскажи про свои колоски, — говорю ей.

— Ну, у меня лично не совсем колоски… Мы в Ирбите Свердловской области ограбили пельменную. Прям днем. Буфетчица отошла, мы в кассу и залезли и взяли 1500 руб. Дали 3 года, это недавно было, я только что села. Если взять в расчет, что я судима третий раз — так срок нормальный. А раньше у меня было условно. За квартирные кражи. Отца нет, мама уехала в другой город, а мы с братом остались одни. Надо ж было как–то жить, вот и воровала.

А несправедливо тут то, что меня одну осудили. А подельница пошла свидетелем. На суде говорили, что это я ее приучила к наркотикам. Хотя я всего ничего кололась, а она аж два года, да к тому ж ей 20, а я–то несовершеннолетняя. Я только начинала ханку колоть. Как уколешься, такое чувство сразу убойное! Расслабляешься, состояние сонное, засыпаешь… Хотя водка, конечно, лучше.

Мой парень мне письма шлет, я семь месяцев с ним на воле жила. Пишет, что любит–скучает, — а что еще можно написать! Еще пишет — дура я, что пошла на дело, он бы дал денег, если б я попросила.

— А что, кстати, со школой у тебя? Ты, я так понимаю, не училась?

— Я восемь классов кончила и ушла.

— Не жалеешь, что бросила?

— Так я зато работала. На рынке торговала: фрукты–овощи.

Вика, 17:

— Я из Москвы. У меня 162–я, разбой, четыре года. Было мне 16 лет. И мы генерального директора ограбили, на проспекте Мира, у него там своя фирма.

— С пистолетом грабили?

Она хихикает:

— С клофелином. А подельнику дали 8 лет. Нам денег надо было сразу много — не скажу на что. А у гендиректора того денег все равно много. Взяли мы 22 миллиона рублей, до дефолта еще. Если честно, это мало. А с тем директором у нас были дружеские отношения.

— Просто дружеские, и все?

— Ну, да. Мой знакомый, мы с его подружкой квартиру вместе снимали, подкинул мысль. Я сначала пошла одна, влила ему в стакан ампулу клофелина, а после подельник пришел. Когда нас приняли (то есть задержала милиция, если кто не понял — прим. авт.), я полностью правду рассказала, не выкручивалась. А он, наоборот, хотел меня скинуть, затопить. Врал и все валил на меня. Говорил, что его там, в квартире, не было вообще, просто я его попросила вещи подвезти. Я первая давала показания, и не знала, что он так по–скотски поступит. Ему даже конвоир в сигаретке отказал, не дал, сказал: «Мне даже стремно, что ты малолетку топишь».

— Мужики что ж теперь, по–твоему, сволочи все?

— Не все, не все! А я ему еще 150–ю отбила — вовлечение малолетних. Сказала, что он не знал, сколько мне лет — хотя он, конечно, знал. Он сам путался в своем вранье, и судья злился: «Ты нас за дураков принимаешь!» А потерпевший так просил, чтоб мне условно дали. Если б подельник меня не топил, условно б и дали, тем более что я мамочка.

— Ты — мамочка?! — у этого ребенка, оказывается, есть ребенок! — Где ж он?

— Он с мамой, — слово «мама» она говорит с любовным придыханием. — Отец мальчика на воле. Пишет… Справедливый срок? Да я б за год все поняла, мне б хватило — во! А сейчас идет просто деградация. Ничего нового понять к тому, что уже поняла, я не могу.

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

Ирина — из Ижевска, ей 17. Вроде обычная воспитанница, как все. Но все ж не как все. Потому что она взрослая и красавица, она статная, с ней невозможно сразу разговаривать на «ты», как с зоновскими пигалицами. Понимаете, в чем смысл? Там почти все — малые и несмышленые, пусть даже порочные и развращенные, но все еще дети, с детскими же лицами, знаете, такие когда шалят, их бы в угол ставить. И когда тут видишь взрослую высокую девушку с серьезным лицом, так останавливаешься и смотришь, и удивляешься… Причем в этом случае — не только взрослости. Ирина — местная королева красоты: выиграла конкурс! Здесь же, в зоне. Правда, титул у нее не «Мисс Зона», а другой: «Умница–рукодельница». Начальник колонии мудро рассудил, что так будет правильней, — чтоб девочки не зацикливались на внешности и все–таки думали головой. Но на самом деле, хоть было много вопросов про умное и костюмы надо было шить (Ирина была царицей Нефертити), народ правильно понял, кто на зоне всех красивей и всех милее.

На конкурсе еще спрашивали про хобби. На воле у Ирины много чего было — лыжи, легкая атлетика, в смысле бег.

— А здесь что? Наверное, шитье? Хотя шитье — это тут, на зоне, работа…

Ирина — хулиганка. Не в вольном, не в игривом смысле слова, но в уголовном, пенитенциарном. Статья 213, 4 года. Что так?

— Пришли мы с подругой на дискотеку, трезвые. А там была еще одна девчонка, она выпила, ее поведение вульгарное нам не понравилось, и отношение к нам тоже не понравилось. Можно сказать, что мы поссорились. И мы ее побили.

— Вы что, ее покалечили?

— Нет.

— Ну, так тогда 15 суток должны были вам дать? А тут — четыре года…

— Мне и самой кажется, что многовато.

— Адвокат был у тебя?

— Был. Дежурный адвокат. Что говорил? Да ничего хорошего. Что он мог сказать, бесплатный адвокат?

Ирину ждут дома.

— Мама уже на пенсии, она в горячем цеху работала, вредный стаж. Посылки шлет каждый месяц. Есть сестра младшая. Пишет про то, как живет, о подругах, что скучает, любит, ждет. Жалеет ли меня? Она знает, что я не люблю, когда меня жалеют, потому ни слова про это. Друг пишет. Что у нас с ним было? Думаю, это была настоящая любовь. Но дождется ли? Не уверена: четыре года — это много…

Чем после освобождения займусь — еще рано думать, сидеть еще немало. Но я точно решила, что не вернусь к прошлой жизни. Я жила как вся молодежь — пьянки–гулянки, вот дискотеки.

Тут, на зоне, Ирина взялась за ум и сделала карьеру: ее поставили бригадиром — как ответственного человека. 50 человек в подчинении.

— А что у вас тут самое–самое? Самое важное, самое главное?

— Самое веселое тут — праздники. А самое памятное — конечно, этот конкурс. Самое тяжелое — это разлука. С родными, близкими, любимыми. Остальное можно пережить, а это… Если б я вечером могла к ним выходить. Или хоть остаться в своем городе, чтоб они хоть иногда приходили — было б намного легче.

БЫТ

Вот они идут в столовую, на обед, строем. В серых линялых тертых телогрейках, в бледных платочках, а ботинки, ну, у каждой сбитые, стоптанные; в Москве такие выставляют к мусоропроводу.

Какие с виду воспитанницы? Они почти сплошь, как уже сказано, девки малорослые, низенькие, мелки юные зечки — как семечки. Ноги почти у всех короткие, как у Мерилин Монро. Одни — просто как карликовые женщины, их через одну можно брать в цирк лилипутов. Другие — если б не знать, что моложе 14 тут никого нет и быть не может, так с виду просто первоклашки…

Лица. У кого порок на лице, у кого глупость, или даже тупость, или чистота с наивностью. Есть взрослые лица, и взрослые женские взгляды, которые они навешивают на тебя. На иных лицах написано такое, что и спрашивать не тянет про статью. Немало, кстати, таких лиц, скажу я вам. Еще про лица: у многих кожа серая, несвежая, в прыщах — а чего ждать от жизни в нищей казарме…

Ну, вот топают они…

— Здрасьте, — как бы к ним обратиться, думал я. «Красавицы»? Но это слово мало кому подходило. Как же их назвать?

… — дети! — завершил я фразу.

— Здра!!! — почти хором ответили они с той интонацией, с какой солдатики орут «здра–жла–тва–сршна».

— Что на обед сегодня?

— Да капуста…

— Откуда знаете?

— Так всегда капуста. А хочется каши какой–нибудь…

Точно, капусту им в тот день давали. А как–то, помню, на обед был суп из крапивы, «крапивка» его тут называют; и перловка со следами тушенки, чай, и еще приличный, если так можно выразиться, ломоть чернухи.

Официально детей кормят из расчета 3 рубля 88 коп. На самом деле деньги, конечно, задерживают, и к тому ж не накормишь ребенка на эти копейки. Дети сами себя кормят, они живут своим трудом. В колонии натуральное хозяйство, там коровы, свиньи, куры, там огород, там пекарня и даже макаронный цех.

— Не надеемся мы на государство, — объясняют офицеры.

Главная детская работа — это швейный цех. По меркам Рязанской области зарабатывают там сносно: рублей по 200 в месяц. Один–два раза в квартал бывает ларек, то есть можно купить каких–нибудь пряников. Чаще не получается — зона ж вся в долгах, а расчет за пряники идет по безналу. Оно, может, и лучше так: к освобождению на счету может скопиться несколько тысяч.

На что еще там можно тратить? Комната свиданий стоит 54 рубля в сутки. Правда, если денег нет ни у визитеров, ни у воспитанницы, платит общественный фонд. Это что такое? А скидываются все, и после голосуют, как тратить. Вот сейчас будут рассматривать заявление. «Прошу выдать на ремонт зубов 1911 руб.», — просит одна девочка. Ей скоро выходить, а куда ж на воле без зубов… Так ей, может, и дадут — в фонде накопилось уже 16 000 рублей.

Жизнь зоны чужому совершенно непонятна. Это как заграница, как Китай какой–нибудь. Не сразу сообразишь, не сразу отличишь хорошее от плохого, и необходимое не с первого взгляда заметишь. Вот при мне приезжали посторонние, ходили, смотрели, а после с мокрыми глазами и пафосом в голосах обличали офицеров:

— Да что ж вы детей мучите?! Зачем зверствуете? Как же можно сестер держать в разных отрядах? А беззаконие зачем? Это ж несовершеннолетние! Ладно, они шесть часов в день в швейном работают, но вы не имеете права их после этого еще на два часа на полевые работы отправлять! А жетон давать при выходе в туалет, это еще зачем такое издевательство? Жетонов мало, и вот сидит девочка ждет, когда ее очередь подойдет… А колготки почему у всех черные, похоронные какие–то, это ж девочки!!! А брюки, брюки вы почему им не разрешаете носить? Лишь бы поиздеваться, унизить!

Вот ужас, а? Работа в зоне — это не для слабонервных. Добрых людей в России вон полно, чуть не каждый первый; но из них не каждый делает хоть одно доброе дело в месяц. Хотя — если считать добрым делом ор про справедливость…

От полковника Ананьева я не слышал разговоров про то, что он добрый, а мир устроен неправильно. Он человек строгий, жесткий, но спокойный, и на обличения, хоть они ему неприятны, отвечает без нервов. Но обстоятельно и по пунктам.

— Так. Что там первое? Разлученные сестры? Одна из них сама попросила ее перевести в другой отряд. Мы, говорит, дома каждый день дрались, хватит.

Второе про КзОТ, так? Да, полевые работы — сверхурочно. Но это разве труд? Это ж на себя. Раз мы все в таком государстве живем, что дети вынуждены себе на тюрьму зарабатывать… Я их обязан кормить, и я их кормлю.

Далее. Жетон в туалет. Вы зря думаете, что у нас тут обычные нормальные дети… Они все–таки совершили преступления. Нужен контроль. Среди них немало убийц. И самоубийц — если б вы полистали личные дела, то немало б там нашли про склонность к суициду, и попытки у многих были. А у нас швейное производство, там ножницы, это ж оружие. Так жетон выдают в обмен на ножницы. Вернулись из туалета — сдайте жетон, получите обратно оружие, то есть орудие, производства.

А за нарушение формы одежды наказывали и будем наказывать. Спортивные штаны — только на спортивных мероприятиях и на хозработах. Потому что у нас есть девчонки с… ну, с направленностью мальчишечьей. Это у вас там, в Москве, к лесбиянкам привыкли, а представьте себе, как к ним отнесутся в глухом поселке, в деревне? Жизнь у них и так непростая, не надо ее усложнять без необходимости. Впрочем, фактов лесбиянства у нас не зафиксировано. Так, симпатия платоническая имеет место… Что там еще?

— А черные колготки — это мода такая в зоне, — радостно отвечает заместитель Ананьева — подполковник Лена. Приятно, конечно, когда на зоне могут себе позволить такое — следить за модой. И в состоянии даже выбирать цвет колготок.

— Ну, ладно, ладно. А наказываете вы как? За то же нарушение формы?

— Ну… Выговор объявляем. Психолог беседу проводит. Лишить просмотра кинофильма можем. Обсуждение на собрании устроить.

— Да? А вот у вас бывают — девчонки жаловались — случаи, когда одна провинилась, а наказывают весь отряд. И весь отряд на плацу занимается маршировкой. Это неприятно! И к тому ж групповое наказание обозляет людей.

— Я сам противник этого, — отвечает полковник. — Это мы разберемся. Говорите, за производство наказали, что план не выполнили? Это исключено. Но я буду разбираться.

Разбираться им там непросто. На одного воспитателя приходится 30 маленьких зечек. Там мечтают, чтоб было хоть 15.

— Да… Хотя — точно, неплохо тут у вас. Девочки все–таки держатся свободно, мордочки у них веселые, — остывают проверяющие дамы.

— Это у нас как бы даже и не колония, а интернат закрытого типа, — дает полковник свое видение вверенного ему мира. — А после они куда выходят? Здесь они сыты, обуты, одеты, под присмотром, не пьют, не курят, про наркотики и речи нет. А там, у вас, на воле, что вы им приготовили? Кто у вас там будет о них заботиться?

Это может показаться странным, но для кого–то из детей попасть на зону — это просто счастливый билет.

— Первые месяцы наесться не могут! Многие тем, что сели, спасли свое здоровье и свою жизнь. Просто повезло девочкам… — рассуждают тюремщики. — Детдомовские у замполита на особом учете. Мы их сами подпитываем. Зубную пасту надо? Конвертик надо дать? Мыла надо? Да не только хозяйственного, а иногда и душистого хочется! А сирот тут сколько? 165 из почти 500 воспитанниц.

Вообще полковник — просто железный человек, который не боится ничего и ставит перед собой задачи совершенно наполеоновские.

Вот, например, такую ставит он задачу:

— Мы их тут так стараемся воспитывать, чтоб они могли положительно влиять на взрослых, которых встретят после освобождения.

Ну, как вам? Впору перед полковником Ананьевым снять шляпу.

Странно: попав на зону, люди набрасываются на книги. Тут 300 активных читательниц, это из 500–то человек! Ничего удивительного. Так мы копим детективы и после их читаем в экзотической обстановке, валяясь на пляже. Вот и они так на зоне, библиотекарша рассказывала, тоже всякую фигню читают: те же самые детективы, да еще, само собой, дамские романы и либретто мыльных опер, — им нравится красивая жизнь и романтические отношения. Хотя и про этику с психологией тоже любят, и кулинарные книжки хорошо идут: тут модно рецепты списывать в тетрадки. Или вовсе вырезать — так что листы при возврате пересчитывают. Кроме рецептов, Герцена берут, Достоевского, «Преступление и наказание» какое–нибудь. Не из тяги к классике, не в поисках надуманных ответов — а просто это ж в школьной программе, и экзамены будут в зоновской школе.

Книг тут 12 000 томов. На любую статью хватит! В смысле — статью УК. Даже за максимальный срок столько тяжело осилить. Он и пролетит быстрей, когда легенькими текстами забьешь голову и отвлечешься от постылой реальности. А с настоящими нужными книгами — беда. Про что это я? Да про учебник, каким бы он ни был, литературы для 11 класса. Один он тут на всех. Выпускницы приходят перед экзаменами и переписывают от руки.

Библиотекарша оправдывается:

— И учительница у нас малообеспеченная, у нее только один учебник — для себя…

Еще о литературе. Тут не только читают, но и пишут. С некоторых пор зечки стали писать извинительные письма потерпевшим. Пишут жертве, а если жертву они же сами и убили, то тогда родственникам покойников.

— Странно как–то, а? — сомневаюсь я.

— Зачастую это искренне, — уверяет меня полковник. — Поскольку, когда сам читаешь, то просто подступает.

Так хороши ли такие письма, правильны ли? Небось администрация сама и придумала их писать, и заставила детей? Может, и так. Но вполне может оказаться, да иногда буквально так и выходит, что с ребенком именно на зоне в первый раз поговорили по–людски и объяснили, что в жизни хорошо и что плохо. И теперь этот запоздалый упрощенный урок закрепили письменно для лучшего усвоения…

РАДОСТИ

А они тут вообще бывают, на зоне–то? Да, конечно. Взять хоть день рождения. Имениннице вообще разрешают такую вольность, такую роскошь, как макияж. Такой подарок судьбы: можно накраситься! В столовой весь отряд стоя поздравляет подругу и говорит ей приятные слова. А в клубе день именинника — каждое воскресенье. Там уж и вовсе самодеятельность выступает в честь виновников торжества. А однажды даже курсанты из десантного приезжали. И дискотека была! Или так: если у зечки кто–то умер в семье, то ей дают отпуск. Не в том смысле, что она поедет на родину на похороны, нет. Просто на три дня от человека все отстанут, и никто его не будет ни в швейный цех слать, ни на уборку овощей, ни на построение.

— Есть же еще газеты! — спохватываются воспитанницы. — Наши дают туда объявления, ну, что желают познакомиться. Нескольких девчонок встречали, когда они выходили на волю, и сразу замуж. Чаще, правда, попереписываются, и все — ну, это как в жизни.

Ну, не обязательно ж сразу замуж. Полно других радостей. Вот одна девочка учится в техникуме, так ее выпустили на сессию! Сдала — вернулась обратно…

А вот недавно приезжала в гости Катя, бывшая первая красавица зоны. Соскучилась! Зашла в отряд, подошла к своему бывшему месту и ностальгически, рассказывают, гладила свою бывшую кровать. Она сейчас продавцом в Москве. Вышла в люди! Ей, рассказывала, нелегко — понятно, красавица же.

Вообще тянет сюда бывших воспитанниц. Вот одна девочка отсидела — и не захотела уезжать. Осталась, работает завклубом зоны. Приличная карьера — попробуй она такую на воле сделать со своей биографией. Другая девочка, Настя, напротив, уехала и пишет: вернулась в Нижний Новгород, поступила в христианский колледж. Тоже завидная карьера!

— Наши выпускницы даже в МГУ учатся! Ну, правда, одна всего… — хвастались воспитатели.

И это, уверяли меня в зоне, не редкость, когда человек встает на путь исправления, а это — правило! Рецидив после отсидки тут — всего 15 процентов. При том, что в среднем по России — аж 45–60 процентов. Есть же разница? Видны результаты усилий?

В день легкой промышленности — тут же все швеи — торт дают лучшим. Каждой по торту? Нет, два торта на бригаду, а в ней ни много ни мало 50 человек.

На новый год подарки: мягкие игрушки, шоколад.

— Немцы приезжали с гуманитарной помощью, — вспоминают дети. — А еще Филипыч — это баптист — подарки привозил…

При мне привезли пару ящиков хозяйственного мыла. Так воспитанницы были просто счастливы.

— Это для стирки? — спрашиваю.

— Какой там стирки! Моются им, — честно отвечает дама–офицер.

А вот выгружают — и переписывают, так положено — ношеную одежду. Это французское посольство прислало, «на освобождение» — не в тюремных же телогрейках выпускать людей на волю. А вот тут же надзирательница в штатском, так у нее пальтишко победней, чем эти присланные старые куртки. И это как–то не очень естественно, это как бы не вполне справедливо — все–таки у полковницы должно быть получше платье, чем у зечки…

ЗДОРОВЬЕ

Что за публика тут собралась, то есть собрана? Ну, понятно, что там трудное детство и все такое прочее, это знание заранее кажется скучным и лишним, — ну, чего там может быть нового? Запущенные дети, вот и все, а что со здоровьем у них плохо, ну, так кто сейчас вообще здоровый…

Но статистика тут очень мощная. Смотрите.

Каждая вторая девочка изнасилована.

Каждая третья пыталась покончить с собой.

Каждая третья — наркоманка.

Три из четырех — на учете у психиатра.

У двух третей — психогенная аменорея, проще говоря, остановка месячных ни с того ни с сего. То есть это как бы не жизнь, жизнь вроде остановилась, замерла, люди не живут, а пережидают, существуют, прозябают…

У каждой шестой — сифилис.

— Может, и другие какие болезни из этой серии, а какие — неизвестно … — объясняет зоновский врач.

— Что значит — неизвестно? Анализы же можно сделать.

— Мы в нашей лаборатории на том оборудовании, что есть, в состоянии только гонококк и трихомонады определить, и все. А чаще так: смотришь — воспаление, похоже на инфекцию. Даем антибиотики, воспаление проходит — вроде как вылечили…

— А в город что, нельзя свозить больных, чтоб там сдали анализы?

— В город? Так там же все платное! А тут на мыло денег не хватает…

Я всякий раз вспоминаю эту беседу с зоновским венерологом, видя на обочинах московских дорог веселых девиц в мини–юбках…

ЗДРАВСТВУЙ, СПИД!

А процент СПИДа — подтвержденного, гарантированного — тут низкий. Всего–то четыре случая на 500 человек. Это ничтожно мало — все инфицированные помещаются в одной камере.

— Они у нас хорошо живут. Кто ни приезжает, все к ним, да с подарками, — добродушно рассказывают воспитатели. И, пользуясь случаем, хотят получить от новых людей ответ на свой вопрос:

— Интересно — почему так?

— Ну, может, людям хочется, чтоб обреченные напоследок себе ни в чем не отказывали? — предположил я.

У кого СПИД, те отдельно от прочих. Они не в отряде, а в санчасти. Их выводят в зону редко — если кто приедет с концертом. Для них каждый выход в зону — это праздник; вот как оно может в жизни выпасть!

Палата санчасти — обычная камера. В ней разве только жара страшная, так натоплено (а на Дальнем Востоке люди буржуйками греются); но можно форточку открыть.

И тут вот какая неожиданность подстерегает нового человека: девушки с виду пышут здоровьем, у них нормальные лица приличных людей, вдобавок к этому они еще и веселятся, и шутят! Странно, что те, которые со СПИДом — самые бойкие и бодрые на всей зоне. Веселые! И вид у них не потерянный, а ухоженный.

Камера вся заставлена самодельными вязаными куклами — их тут от скуки вяжут и дарят знакомым, передают на волю…

Телевизор тут давно. А недавно одной родители прислали магнитофон, так теперь и музыка есть.

— Откуда ж у вас СПИД? А сюда как попали? — спрашиваю.

Первой отвечает Настя:

— Это все от наркотиков. Друг кололся, и я начала; героин. Кайфа–то и не было, так, чешешься, уходишь в себя. Психика нарушается ужасно: плаксивость начинается, за душу все берет. Не нравились мне наркотики, они мне надоели ужасно — но что тут сделаешь? Как–то началась у меня ломка, я пришла в школу, взяла чью–то дубленку и пошла сдавать, договорилась за 500 рублей. Но пацаны–наркоманы меня кинули; вышло, что и деньги пропали, и ломка осталась, и в милицию на другой день попала. Надо же — у меня в школе столько курток украли и сменку, и ничего, а меня вот взяли…

А родителям я еще раньше рассказала про свою жизнь ужасную. Хотите фото их покажу? Мама у меня — в профсоюзах, а папа обычный работник, слесарь. Он очень сильно переживал, вплоть до самоубийства. А мама сильная. А это на фото кошка моя — белая пушистая.

— Какой ты себя видишь через 10 лет?

— На машине я себя вижу. И фирма у меня своя. Ну, и с коляской, конечно. В общем, светлое будущее. Мама обещала: выйдешь, будешь учиться — компьютер тебе куплю.

А Таня вот что рассказала:

— Я тоже раньше хотела быть журналистом. Но вот посадили… Статья у меня 228–4, распространение наркотиков. Только я не продавала, меня подставили. Обидно так ни за что четыре года сидеть. А подставил один мой знакомый, взрослый, ему лет 28. Таких как я из–за него много село — человек 100. Ни за что сижу? Так нельзя сказать. За мной было кое–что, мне есть за что посидеть. Но не за то, за что посадили. Бывало, сворую что–нибудь, — правда, не пойман не вор.

Но — был бы человек, а статья найдется.

А заразилась я от шприца, от чего же еще?

— А еще, знаешь ли, это передается… э–э–э… половым путем. Даже неловко тебе говорить.

— Да, но так только в 30 процентах случаев! Да и партнеров не так уж много у меня было. И презервативом я пользовалась всегда. Ну, почти всегда.

Про презервативы она говорила хихикая и глядя в пол: я ж мужик, а ей 17. Вот — грубо влез в девичью душу…

— Все–таки 70 процентов — через шприц, — она стоит на своем. — Бывало, деньги есть, а некогда сходить за шприцом. Кололи мы героин и винт. Сначала для удовольствия, а потом просто чтоб ломки не было. Я пыталась пить водку, когда бросала наркотики. Просто так я не могла бросить, чтоб ничего не употреблять — так я не могу. А водка, кстати, не лучше… В тюрьме ломка быстро проходит. Смиряешься — а что сделаешь? Тут же ничего не дадут… Тюрьма — самое лучшее средство от наркотиков! — смеется она. — Могло быть хуже. Если б я сюда не попала, меня б не было. Передознулась бы обязательно. Мне родители давно говорили: «Тебе, Тань, надо посидеть в тюрьме». Так–то они все перепробовали, везде меня лечили. А что лечение? Ломку снимут, и все. Не захочешь сам — не бросишь. Папа у меня…

— Ученый! — шутят соседки по камере.

— Фрезеровщик, — не откликается на шутку она… — А мама повар. Брат у меня не работает вообще, он пьет. Через 10 лет какой себя вижу? Слушайте, я завтра не знаю, что будет. Хотя… Может, лекарства будут от СПИДа и семья у меня. Вы в Москве когда будете? Вы сможете моим родителям позвонить и сказать, что у нас тут все нормально?

Представляете, сидит человек дома, пьет чай, а ему звонят и говорят:

— Алле, ваша дочка — ну, та что сидит за торговлю наркотой и у которой СПИД — так она просила вам передать, что у нее все нормально.

Что у кого нормально? Кто нормальный?

ИДЕОЛОГИЯ: СССР ПРОТИВ ШАРОН СТОУН

— Почему у нас все так? — спрашивает полковник Ананьев. И любезно предлагает:

— Хотите, могу коротко изложить свою точку зрения на это? Так вот. Главная причина роста молодежной преступности — это теперешняя экономическая ситуация. Занятость несовершеннолетних низкая: рабочих мест мало, бесплатного образования на всех не хватает. В стране вообще нет молодежной программы. И вот в тюрьме подводятся итоги такой воспитательной работы…

Из каждых наших трех воспитанниц две до осуждения нигде не работали и не учились. Они были бесхозные. А кто–то работал, но неофициально, и судьи ему вкатили полный срок как бомжу… Такой же процент — 67 — участия воспитанниц в преступных группах на воле. Воровать они шли по очень простой причине: от голода, чтоб прокормиться. Больше 80 процентов наших заключенных — из необеспеченных семей.

И, наконец, такая причина: разнузданная пропаганда насилия, секса и порно в СМИ. Что не нужно, девушкам дают, а что нужно, того не дают. Если они что–то увидели по видео, так им кажется, что это норма. Раз показывают, значит так надо — таков уж детский ум! Мы–то критически относимся, а дети? Смело принимают на вооружение!

Полковник таких детей очень плотно наблюдает, у него их тут не один–два, как у вас, а 500 человек, материала хватает для выводов и обобщений. Но тем не менее…

— Не может быть, чтоб вот прям так: увидели в кино — и побежали воплощать в жизнь! — сомневаюсь я.

— Я вам говорю, так оно и есть! — настаивает он. — Вот одна девочка совершила преступление, посмотрев видеофильм. Она нам сама призналась, и нас это потрясло. Между этой девочкой и ее другом завязалась сексуальная игра, так она ему — как героиня Шарон Стоун — связала руки и изрезала его ножом.

Я уж не говорю про отсутствие градостроительной программы, когда не предусматривается строительство детских и спортивных площадок, про отсутствие у молодежи возможности бесплатно пользоваться средствами организованного досуга.

— Да, все, что было при советской власти и чего теперь нет…

— Заметьте, это вы сказали, не я!

— Ну, да… А с советской статистикой вы не пробовали сравнивать?

— Не пробовал…

СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

«А может, взять их всех да выпустить, ну, кроме убийц?» — типичный позыв новичка. Понятно, что это было бы незаконно, — так ведь еще и бессмысленно. Ведь почти половина зечек имеют условные судимости. То есть один раз их уже фактически выпустили, и ничего хорошего из этого не вышло. По мнению офицеров, получается так:

— Сажают, когда другие меры исчерпаны. Суд решил, что на воле они будут и дальше совершать преступления — раз они не учатся и не работают, и раз ими родители не занимаются…

Ладно, допустим, кого–то тут просто спрятали от еще больших неприятностей. Но сроки–то какие огромные! Три года, пять, сплошь и рядом такое — и это за кражу… Особенно зверствуют суды в Мордовии, Башкирии, Чувашии. Там детей судят как взрослых, безо всяких поправок и поблажек.

— За что детям такие сроки? Зачем же расширять этот несчастный ГУЛАГ? Это что за государство такое? — совершенно по–гражданскому, по–человечески спрашивает меня Ананьев. Он не хуже штатских психологов, не хуже иностранных криминологов знает, что маленькие сроки — эффективны, а после трех–четырех лет отсидки человек только тупеет, он привыкает к тюремной жизни и уже ее считает нормальной, а воля ему больше и не нужна.

— Справедливо наказание или нет? — риторически спрашивает полковник Ананьев. — Это не к нам вопрос. У нас другое: нам кого дали, мы с тем и должны работать, — он совершенно прав, но при этом не может удержаться от замечания:

— Но мое личное мнение такое: я б их не хотел в таких местах видеть.

Ну, вот сидят они. Вопросов у них полно: справедливо наказание или нет, можно ли поскорей освободиться, есть ли смысл писать жалобы и ходатайства. А спросить некого: адвоката в колонии нет ни одного. Вот дикость! Хоть один–то должен быть на 500 заключенных детей? Нету… Ездили в Рязанскую коллегию, приглашали: может, хоть раз в месяц бы кто приезжал. А там сказали, что прошли те времена, когда люди работали за бесплатно.

— Может, студенты согласятся помочь?

— Звали их, — но они такие консультации дают, что потом долго приходится расхлебывать.

Полковник жалуется на дискриминацию, ругает некий приказ за номером 13. Этот приказ предписывает взрослым выдавать в день полкило хлеба, а детям — всего 315 граммов.

— Чем же так провинились малолетки? У них же идет формирование организма, им питаться надо хорошо… По нашим условиям, так хоть хлеба вволю дать! Я в 1999 году на свой страх и риск поднял нормы, стал детям полкило хлеба давать. Так была ревизия, и мне строго указали на перерасход по хлебу на 3500 рублей. Сказали, что я нанес существенный ущерб государству.

Мы на картотеке с 1996 года. Государству должны 5,5 миллиона рублей. Правда, оно нам должно было только в прошлом году дать 8,5 млн. Давайте, говорю, взаимозачет проведем! Но ГУИН обижается, так не бывает, чтоб начальство было должно подчиненным…

А бывает ли сейчас такое, чтоб сидели ни за что? Конечно! Таких, по разным оценкам, около трети. И все это знают. Но никто не жалуется и не требует пересмотра дела:

— Взрослые подставили, запугали, и я все взяла на себя. Если я тут что скажу, так потом на воле открутят голову. Уж лучше я отсижу…

В Рязанской колонии таких детей человек 150. Урок, видите, они получили замечательный. Сколько б после этого взрослые не врали про всякий закон–шмакон, это пустое — теперь ведь этим детям известно, как устроен этот мир и какие в нем действуют правила. Мне кажется, иногда я узнавал таких — может, это были те самые, с потухшими глазами — которые просто раздавлены и сломлены, и будут теперь тоскливо доживать оставшиеся годы, и никогда больше не поднимутся. Все. Конец.

Они не все там дуры. Они умные девочки. Их непросто обмануть, — чувствуют они, твердо знают, что не нужны стране…

Я как–то приехал туда перед новым годом, спрашиваю:

— А Дед Мороз бывает тут?

— Ну, да, в клубе… Но только он не настоящий, это наши девчонки переодеваются. А настоящий Дед Мороз — он сюда разве заедет?

Разговаривали мы в столовой, у них был обед. Они ели суп.

— Хотите попробовать? — и протягивают мне ложку. Противно было даже смотреть, даже думать про нищий этот суп. Но они смотрели мне в глаза. Я–таки попробовал.

Колом у меня в горле встала эта серая тюремная баланда, которой мы кормим русских девочек.

ЗОНА И АРМИЯ: НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ. КОЛОНИЯ ДЛЯ РЕБЯТ

В Шахово Орловской области соседствуют две колонии — женская и воспитательная. Непонятно, что ужасней: когда матери сидят или когда дети? Парням вроде и так, и так в казенный дом, а всякая зона имеет в себе нечто армейское — и наоборот. Ребята все ж выглядят почти естественно в бушлатах и кепочках: они как бы служат в армии, ну, в морской пехоте какой–нибудь, где черное в моде. При этом они как бы слегка нарушают форму одежды: ну так в Чечне наши бойцы не то еще носят. Но, с другой стороны, когда парню 18, а он ростом со второклассника, да уши оттопырены, когда думаешь, что вот небось все бьют его и отнимают конфеты — на такого невесело смотреть…

Какие ж они, несовершеннолетние зеки?

Вот рослый, совершенно солдатского вида Паша из Конакова. Ему 17, да на вид и все 18. Он за 1000 долларов — в рублевом эквиваленте по курсу ММВБ на день торгов — зарезал коммерсанта. Когда резал, было 15. Статья, соответственно, 105–я, семь/шесть. Это что за дробь такая в конце? Не дробь, это значит 7 лет и 6 месяцев.

Отца у Паши нет. Есть мать, и она по конаковским, да даже и по орловским понятиям занимает в обществе высокое положение: в Москве в ресторане работает. Приезжает иногда. И говорит ему: жди амнистию, на что ж, мол, еще надеяться, как не на амнистию. Но Паша даже не дергался: по 105–й амнистии не бывает. Мать в таких вещах просто не разбирается. Но сокращение срока вполне возможно, это реальный шанс. Так что Паша держит себя в руках и старательно шьет матрасы. А по воскресеньям играет в футбол и волейбол. Если привыкнуть, то жить на зоне вроде можно.

Кроме работы и спорта еще есть учеба. Паша пошел тут в 10–й класс, а после собирается в ПТУ, на сварщика или сразу уж на каменщика. ПТУ — это недалеко, тут же, на зоне. Отчего ж не поучиться? Времени полно, надо ж его как–то убивать… Но эта вся учеба — так, для общего развития, и чтоб время занять, поскольку работать он намерен бухгалтером.

Совсем иначе, не молодцевато, не по–солдатски выглядит маленький мальчик Семен из Краснодара. Ему 15, а на вид так и совсем 12. Малыш, как он сюда попал? А вор он. Что украл, у кого, интересно? Украл буквально два кило сахара–песка да два кило муки и еще 300 грамм конфет — это все из школьного буфета.

— В доме есть было нечего, — объясняет Семен.

— А что родители, безработные? Или ты сирота?

— Не сирота. Я с родителями жил. Отец на экскаваторе работал, только ему зарплату задерживали. А детей нас в семье шестеро. У нас огород был, мы там лук, картошку сажали. Но все съели, кончилась еда. Я и украл… Два года дали с половиной. Думал, по амнистии выпустят, а мне сказали, что не положено.

А родители мои, как я сел, переехали в Хабаровск. Пишут, что на квартире живут, снимают, копят на дом, чтоб купить. Едва ли я их оттуда дождусь на свидание, откуда ж деньги на такой билет… И еще неудобно, что у меня грибок, ноги когда потеют.

Володя — совсем взрослый: ему 20. Ему б уже два года как париться на взрослой зоне, но вот оставили тут: в виде исключения, так бывает, это такая награда за примерное поведение. Причем оно таким стало только на зоне, на воле до такого не доходило: там он с дружками два раза ходил на грабеж и один раз на разбой, итого 6,5 лет.

— То все были глупости, — говорит Володя теперь. — А как выйду, собираюсь вести себя нормально.

Легко сказать? Или, напротив, нелегко такое сказать? Кто знает! Во всяком случае, на плотника он выучился, специальность есть. На зоне работает фактически по специальности: ящики сколачивает, за 10 рублей в день, если вам интересно знать. Кроме специальности, у Володи на послезоновское время припасен экзотический план: послужить в армии.

— Зона на армию похожа, — уверенно говорит он неудивительные слова. И после добавляет удивительные: — Думаю, у нас повольней, чем в армии…

— А если всерьез сравнить с армией? — спрашиваю я знающего человека: он, с одной стороны, человек военный, офицер, а с другой — в зоне служит. Это зам. начальника колонии Юрий Бобкин.

— Мы наши условия максимально приближаем к армейским — в хорошем понимании этого слова, — отвечает капитан. — Строевая подготовка, различные смотры–конкурсы и т. д., все должно быть как в армии. Но есть и отличия! Все–таки это осужденные, люди с разными отклонениями — от психических до социальных. Все они к нам прибыли из среды неблагополучной, часто — криминальной. В армии в этом плане полегче, там здоровей коллектив — даже студентов ведь призывают! А у нас с каждым годом все больше таких, что закончили один класс или два, а все ж старше 14 лет!

— Публика серьезная сидит у вас? Убийц сколько?

— Человек 60 — это из 434.

— И что, все хладнокровные киллеры?

— Нет, убийства в основном бытовые, на почве употребления спиртных напитков, — капитан не может сказать просто — «по пьянке», он вот какой тяжеловесный термин применяет; видно, они на службе привыкают ко всему казенному, включая казенные фразы. — А некоторые убили просто из–за неприязненных отношений. Бывает, конечно, сведение счетов, но это не характерно, такое редко…

— Вот они у вас тут сидят, и что? Как сами думаете, они после отсидки что, лучше становятся?

— Ну, вот смотрите: в 98–м году было 25 процентов рецидива, то есть каждый четвертый скоро снова садился. А в 99–м — всего 9 процентов рецидивов.

— Это что ж, значит, получается, что вы улучшили работу?

— Ну, да.

— А что, что вы сделали? Конкретно?

— Ну, вот мы наладили контакты с органами занятости и соцзащиты на местах. Пишем им, просим, чтоб помогли наших там устроить, работу им найти.

Неужели ж бывает еще такое? Чтоб кто–то людям просто так помогал? Не для получения прибыли, не в ходе предвыборной кампании?..

— Что ж, по–вашему, жизнь становится лучше? — спрашиваю я все ж таки с недоверием.

— А что? И лучше. Поборов не было в этом году. А то ведь, бывало, воспитанники вещи отнимали у товарищей. Мордобоя уж практически нет, за год ни одного случая не было. Хотя это детский коллектив! В детском, хоть на воле, хоть тут, все–таки есть право сильного… Но ребята тут учатся мыслить правомерными категориями (видно, он хотел сказать «правовыми» — прим. авт.), начинают понимают, что за все сделанное надо нести ответственность…

Вообще обстановка в последние годы лучше стала. Гостей тут теперь предостаточно. Представители православной церкви постоянно тут бывают. Контакт с обществом «Спартак» налажен, оттуда тоже приезжают. Вывозим ребят на мероприятия в Орел: в театр, к примеру.

— И что, не разбегаются?

— Нет. Все–таки мы туда не всех подряд берем, а кто на льготных и улучшенных условиях содержания.

— То есть вы думаете, что публика тут не потерянная?

— Не совсем потерянная. Но это ж не только от нас зависит, но и от того, что в стране творится. Если регион криминальный, как, например, Тверская область, так оттуда к нам больше всего привозят. И почти весь рецидив — оттуда. Там, в области, есть районы, где наркомафия вообще всем заведует. Очень много наркоманов и ВИЧ–инфицированных оттуда приходит. Ярославская область — тоже регион суровый. Там СИЗО черное, оттуда ребята приходят с негативными установками.

— А у вас, стало быть, красная зона?

— По воровским понятиям — да, красная. А если серьезно, то у нас уставная зона с сильным активом.

— Вот вы сказали про зависимость зоны от общей ситуации. Вас, конечно, часто спрашивают: что в стране творится? Интересно, что вы отвечаете? Я — ладно, могу честно ответить, что сам не знаю. А вам ведь положено отвечать четко, уверенным голосом, так? Так что ж вы им говорите?

— Вы что, у меня, получается, спрашиваете?

— Ну, да. Интересно же узнать, как вы тут воспитываете подрастающее поколение.

— На самом деле у них больше вопросов по отбыванию наказания, по амнистии. А жизнь они видят… ну, более приземлённо, и в детали, может, не вникают. Вот они смотрели передачи Доренко, когда у нас там элиты воевали, и ничего не могли понять: почему, кто на кого, и зачем же в таком тоне. Мы разъясняли на уровне трех пальцев, чтоб не забивать им голову и чтоб им было понятно, что вот в верхах там кто–то с кем–то разбирается, — и по–плохому, и по–хорошему. Это, конечно, на ребят плохо действует, когда в Москве вон что творится…

— А самое тяжелое что тут для вас, какая проблема выглядит самой неразрешимой?

— Сироты. Это самый большой вопрос, эта категория — самая безнадежная, самая неуправляемая и самая беззащитная. Хорошо, если остались какие–то связи: дедушка, бабушка. Тогда выходим на них, докладываем райотделу по месту их жительства, просим помочь. Но часто они попадают совсем в другую ситуацию. Денег–то мы им даем только на проезд и на питание в пути. Это все, что может администрация… Куда они попадут, чем будут кормиться, когда эти копейки кончатся?

— Фактически мы их… э–э–э… списываем. Так?

Капитан грустно молчит. Потом продолжает рассказывать:

— Не так–то легко у нас работать. Платят–то сколько? Две с небольшим тысячи — это заму. Остальным и того меньше…

Меньше, к примеру, получает прапорщик Евгений Кузнецов — младший инспектор ДИЗО (дисциплинарного изолятора). Работа у него малоприятная: он вынужден наказывать людей и без того уже обделенных. Наказание состоит в том, что подростков из отряда, который все–таки похож на что–то более или менее вольное — на пионерлагерь или казарму — отправляют в замкнутое пространство, в тюремную камеру. В которой не положено ни книг, ни телевизора, ни курева. И никакой еды из ларька — только обычная баланда.

За что попадают в ДИЗО? Читаю список проступков: «Самовольное оставление отряда, невыполнение требований, отказ от дачи объяснений, уклонение от физкультурных мероприятий, самовольное приготовление пищи в неустановленных местах».

— Последнее — это про шашлык, что ли?

— Да какой шашлык! Это когда чай заваривают в ПТУ самодельными кипятильниками. А такое ж чревато пожарами!

— Вообще же, — признается прапорщик, — много людей сидит несправедливо. Можно б условным сроком обойтись, а ребятам ломают жизнь. Что делать? А почаще надо амнистию проводить.

— А что в зоне самое страшное, по–вашему?

Подумав, прапорщик отвечает:

— Самое страшное — это когда люди недоедают. В марте, когда запасы кончаются, такое бывает…

Прапорщик со мной вел беседу, не торопясь, потому что у него была как раз передышка: в ДИЗО пусто, ни одного наказанного. Все зеки — на воле, на относительной воле: на зоне. Вот колонна марширует на обед строевым зоновским шагом: он совершенно невойсковой, какой–то странный: короткий, дробный, частящий. Как бы медленный тяжелый полубег. Я там всех спрашивал, откуда ж такой удивительный неудобный шаг, но никто не знал ответа. Только потом я догадался: такая походка могла выработаться от тяжелых кандалов, когда только маленькие шажки и возможны.

Нас давно уж не заковывают в кандалы, а каторжная воровская походочка все держится…

УБИЙЦА–ПСИХОЛОГ

Девушка эта лежала в тюремной больнице в Мордовии. Ей лечили щитовидку. Она смотрела на меня своими слегка выпученными, как это бывает при таких болезнях, глазами. Я стоял, она лежала в больничной койке. Мы разговаривали.

— Меня в 18 лет посадили. У меня пособничество убийству. Три человека по делу идут. Это неоправданная месть. Там был скандал, и моя потерпевшая (она моя подруга, мы с ней вместе в Гербалайфе работали) привела своих мужчин, чтоб разобраться. И они мою подельницу избили очень сильно. И из–за того, что та привела заступников, мы хотели ей отомстить, то есть умышленное идет убийство.

— А пособничество — это как?

— То есть я ее привела на место преступления, и способствовала, как организатор.

— Вы думали, что незаметно как–то убьете, так?

— Ну, почему. Конечно, это заметно — убийство человека. Я сама испугалась.

— Чего?

— Что и меня могут убить. Я и убежала.

— А из–за чего вы там поссорились?

— Я с моей потерпевшей — Пудикова у нее фамилия — снимала комнату у моей подельницы. Так вот они что–то поругались, и хозяйка Пудикову решила выселить. И сказала, что ей вещи не отдаст, пока та не заплатит за то, что жила полмесяца. Пудикова говорит: «Хорошо, я сейчас приду». Я как раз прихожу, а там очень много мужчин, таких крепких, и с моей хозяйкой они разбираются. Один мужчина несколько раз меня ударил. А подельник мой говорит: «Зачем вы женщину бьете?» Он меня забрал, мы спустились вниз, я вызываю милицию. Милиция пришла, посмотрела в дверь, что там разборка идет, развернулась и ушла. То есть никакой помощи оказано не было. А было же заявление, я заявление писала! Если мы в милицию обращались, а милиция нам не помогает, значит, мы должны как–то своими силами действовать. И вот видите, как получилось. Вообще у нас в планах было просто ее избить, чтобы она прочувствовала, что так нельзя делать… Но подельник сказал, что он уже должен… Он сначала Пудикову бил. Потом хотел задушить, удавку надел на шею. Я к нему подбегаю, кричу: «Что ж ты делаешь?» А он как дал мне наотмашь, и я убежала. Что я могла сделать? Он ее убил осколком керамической трубы, заостренной, по голове убил. Многоосокольчатый перелом, убийство жестокое очень. А вообще нас судил военный суд. Так как подельник из армии сбежал, дезертировал.

— Это ваш друг?

— Жених.

— А сбежал почему?

— Он ушел из армии в отпуск — и не вернулся. А когда на суде спрашивали, почему он сбежал из армии — он служил в Волгоградской области — он сказал, что его там били, обижали. А сам — женщину убил… У нас судебно–медицинская комиссия была, сказали, что все нормально, что мы были вменяемы в момент совершения преступления.

— Пьяный он, может, был?

— Да, он очень пьяным был.

— Вы сейчас с ним дружите?

— Сначала мы переписывались, потом я решила, что это не нужно. Это даже очень хорошо, что меня посадили, я это поняла. Потому что если бы нас не посадили, я бы вышла за него замуж, и в один прекрасный момент он бы меня мог убить. Все что ни делает Бог — все к лучшему.

— Ну, а тут как живется, на зоне?

— Меня лечит эндокринолог, врач. Как меня посадили, так на нервной почве у меня — щитовидка. Я по собственному желанию приехала из Самары сюда в Мордовию лечиться. Потому что там очень тяжело с лекарствами. И вот я здесь уже 3–й месяц. Мы ходили на концерт на мужскую зону. Я там пела песни, которые сама сочинила, и танец живота танцевала.

— А где ж вы такому танцу научились?

— В Казахстане. Я там родилась и прожила 17 лет почти. После мы переехали в Россию. В 1996–м году я поступила в университет на психолога. То есть на заочном отделении я проучилась один курс, и меня посадили.

— Я смотрю, у вас учебники на тумбочке, то есть вы продолжаете заниматься?

— Да. У меня здесь есть книги по психологии. Когда освобожусь, не знаю, правда, когда, все–таки хочу продолжить учиться.

— Учебники откуда?

— Мама посылает.

— Вы переписываетесь с кем–нибудь?

— Да, с мамой.

— Тяжело тут вообще?

— Да, тяжело, но мне помогают. У мамы хоть не такое материальное положение, что она каждый месяц какие–то посылки может отправлять, но нормально все. Очень хочется амнистию… Я хотела бы, чтоб всем женщинам скинули помаленьку, ну, хоть десятую часть бы скинули. Просто женщинам и детям. Женщины тяжелей тюрьму переносят. Хоть скинули бы сколько–нибудь.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ МАНЬЯК

О нем много писали в 1993 году, когда поймали: это тот самый, что в Измайловском парке Москвы убил 18 человек. Он себя считал санитаром общества и принципиально убивал проституток и гомосексуалистов. Сейчас отбывает пожизненное заключение в Мордовии.

— Сергей, вы ведь в Москве жили?

— В Балашихе жил. А в Москве я работал.

— А где?

— В таксопарке №8. На Авиамоторной.

— Электромонтером, кажется?

— Слесарем.

— И Измайловский парк вы с той, с южной стороны… э–э–э… обрабатывали?

— Да.

— И сколько у вас там — кажется, 18 человек?

— 18.

— Это была идейная борьба?

Молчит.

— Вы чувствовали тогда, что занимаетесь полезным делом?

— Я сейчас не могу вам ничего объяснить.

— Вам теперь это уже не так понятно?

— Не могу объяснить.

— У вас есть какие–то сожаления о проделанном, вы уже не уверены, что все было сделано правильно?

— Да.

— То есть вы теперь уже такого бы не сделали.

— Да.

— А что бы вы делали тогда?

— Не знаю.

— То есть вы, может, работали б спокойно и все?

— Работал бы.

— И чем бы вы занимались в свободное от работы время?

— Сейчас я затрудняюсь ответить.

— Что изменилось за восемь лет, проведенных в тюрьме? Характер, настроение, взгляды на жизнь? Здоровье?

— Больше взгляд на жизнь. Стал спокойный.

— Это от возраста так?

— Не только.

— От условий, от того, что вы видите вокруг — или от чего?

— Это трудно объяснить.

— Насколько тяжело здесь вам находиться?

— Не тяжелее, чем любому.

— Как у вас сейчас с поведением, с нарушениями?

— Нормально.

— То есть вы ожидаете досрочного выхода?

— Ожидать — не ожидаю. А время идет.

— Вы тут чем занимаетесь? На работу вас не водят, времени же свободного много…

— Чтение.

— Что читаете?

— Литературу.

— Какую?

— Классику. Пушкина недавно прочел.

— А что именно?

— Один из томов.

— Поэзия, проза?

Молчит.

— А из духовного что–нибудь читаете?

— Священное писание.

— Еще чем занимаетесь?

— Радио слушаю, интересуюсь всем, что происходит.

— Радио какое?

— У нас один канал.

— А телевизор?

— Телевизор — нет.

— Газеты?

— Газеты — нет.

— Вы получаете посылки, письма.

— Да.

— У вас родня осталась на воле? Что пишут?

— Пишут про дом.

— Все живы–здоровы?

— Слава Богу, живы–здоровы.

— О чем я не спросил вас, о чем бы следовало спросить?

— Не знаю, о чем.

— Я к тому, что слабо это все себе представляю, вашу жизнь. Но о чем вы бы сами спросили человека, находящегося в вашем положении?

— Ни о чем бы не спрашивал.

— Вам бы хотелось что–то сказать самому.

— Ничего.

ПОЭТЕССА. МУЗА ПОПАЛА В ЖЕНСКУЮ ЗОНУ

Вот в женской колонии строгого режима отбывает срок поэт Любовь Небренчина. Сидит она, конечно, не за стихи, но за разбой. Разбой — это когда к горлу приставляют нож и серьезно говорят: «А ну, отдавай деньги, не то зарежу».

«Люба — красавица, у нее вдохновенное и даже нездешнее лицо. Она пишет хорошие стихи,» — в таких терминах выражается Людмила Альперн, верная поклонница поэтессы и первый литературный критик тюремного дарования. Разбор чужих стихов — вообще не главное занятие Людмилы. По профессии она — правозащитница, помогает зекам. И вот однажды в кипе почты, которая идет из унылых зон России, она наткнулась на письмо с рифмованными строчками. Там была еще экзотическая идея — издать альманах тюремной поэзии; зеки, они же любят самовыражаться, а обстановка неволи располагает к отстраненному от суеты философствованию.

Ну, завязалась переписка, в результате которой жизнь Любы заметно изменилась. Во–первых, правозащитники вникли в уголовное дело поэтессы и помогли ей скостить срок аж на полтора года. Сказочная удача! — это ж все равно что уйти на дембель сразу после учебки. Во–вторых, вместо обтрепанных книжек про Ленина и про персонажей мыльных опер, какими полны зоновские библиотеки нашей самой читающей в мире страны, Люба стала получать настоящие хорошие книги: да хоть того же маловероятного в местах лишения свободы Иосифа Бродского! Который был тоже, заметим, поэтом и тоже типа сидел.

В–третьих, и в–главных, из простой и безымянной зечки Любовь Небренчина стала–таки настоящим поэтом: настоящим в том смысле, что она наконец опубликовалась. В том самом альманахе «Тюремные хроники», который она же и составила! Она кинулась составлять новый выпуск, мучительно отбирая лучшее. Совершенно по–русски: не было бы счастья, да несчастье помогло…

А потом Любу помиловали. В последние дни отсидки поэтессу в неволе — в русле лучших традиций русской словесности — я и навестил.

ЕДИНСТВО МЕСТА — ЗОНА, ЕДИНСТВО ВРЕМЕНИ — СРОК

Для начала пара слов про место действия. Женская колония в поселке Шахово под Орлом — даром, что строгого режима — славится своей либеральностью. Кроме бедности условий, часто переходящей в нищету, там особенных тягот на первый взгляд вроде и нет. Начальнику колонии Юрию Афанасьеву на скудность хозяйства еще больней смотреть после того, как его свозили в Швейцарию и показали тамошние богатые тюрьмы, где на обед — это ж надо! — равиоли. Кто не знает, что это всего лишь пельмени, иной раз даже и без мяса, того это разит наповал.

Вообще Афанасьев — человек добродушный, и открытый, и прямой, он не пытается выглядеть ни более умным, ни более тонким, чем есть. И это очень симпатично! Немаловажно и то, что сам он прежде был сельским учителем… Зечки его любят, называют Афоней и беспокоятся, когда в прохладный вечер он заходит в зону без кителя, — как бы не простудился… Такая деталь: полковник лично отвез стихи Любы в областную газету, где их и тиснули.

Приезжаешь в гости к Афанасьеву, идешь по его зоне… После прочтения в наших газетах множества экзотических рассказов про блатную романтику, наколки, понятия и поножовщину, про могучую темную лагерную энергетику странно видеть безответных тусклых женщин, робких, забитых, рано постаревших, унылых, в неяркой одежде. Какие у них интересы? Поесть досыта, курева добыть и чаю, выйти пораньше — впрочем, если есть куда. Тем интересней поговорить с человеком из их мира, у которого есть и другие, выходящие за пределы колючей проволоки интересы, который пытается мыслить и смотреть на колонию со стороны.

Нельзя, конечно, было рассчитывать на то, что Любу в колонии любят все, а черной завистью не завидует никто: это ж все–таки Россия, там же в зоне все тот же добрый наш народ! Вы и без меня знаете, как он смотрит на тех, кто не такой, как все. «Арестантка она, и больше никто. Еще увидите, как она своих благодетелей ограбит, а деньги на наркотики пустит!» — и такое там, разумеется, мне говорили…

Когда я приехал, Люба была в медсанчасти — по причине легкого нездоровья. Меня впустили в кабинет врача, куда после привели и ее. Люба оказалась и вправду хороша: даже тут, в нищете, когда нет возможности себя ничем украсить, в обстановке настолько суровой, что даже мыла на всех не хватает. Говорили мы без свидетелей, так что беседа получилась.

«ДО ФРАНСУА ВИЙОНА МНЕ ДАЛЕКО»

— Люба! Я думал, вы что–то вроде Франсуа Вийона, принципиального идейного разбойника, которого преступления поэтически вдохновляли. А у вас в приговоре всего один эпизод, да и то какой–то невыразительный…

— Да какой там Вийон! А преступление — что? Оно и есть преступление. Тут смысл в том, что ты уже преступил некую черту…

— Значит, не было у вас упоения разбоем?

— Нет, совершенно! Какое там упоение! Это безысходность была, что ли… Там была квартирная хозяйка… Нет, не хочется об этом!

— О'кей, не хотите — не будем, — отвечаю. Тем более что я в курсе подробностей, они банальны и скучны. Ну, тогда коротко расскажите о себе.

— Я из Новокузнецка. Семья наша давно развалилась, у мамы — новое замужество. Я решила стать самостоятельной и для этого вышла замуж в 16 лет по липовой справке о беременности. Я по–детски мечтала, что года за три тайком от мужа скоплю денег в Сбербанке, встану на ноги и разведусь. Муж был «афганец», нервный, поломанный. Все эти распри… Через месяц я ушла. Работала в детском саду, после диспетчером, кастеляншей. Потом случилась трагедия с сестрой, и у меня начались наркотики. И вот она я — здесь.

«НАС СУДИЛИ, А МЕНТОВ — НЕТ»

— Вы помните подробности перехода из того мира в этот?

— Помню… Как же меня били на этой Петровке! Дубинками, ножкой от стула, сапогами. Били, били, а после на пять суток посадили в «обезьянник». Сижу там на лавочке, кровь с разбитой головы капает, внутриматочное кровотечение открылось… А моего подельника изнасиловали. Нет, не в камере его опустили, а сами менты! После того, что с нами сделали, нам казалось, что мы уже сполна получили наказание и теперь нас должны выпустить. Но после был суд. Да, мы совершили преступление, но те милиционеры тоже ведь уголовники! Однако нас судили, а их — нет. Что нам хотели этим сказать? Что справедливости не бывает, так? ЭТО так меня гложет! Да почти всех бьют… В общем, в зону мы приезжаем все уже дерганные, мы тут все ненормальные.

ДОБЫЧА РАДИЯ В КОЛОНИИ

— Мне было бы интересно узнать, где, когда и при каких обстоятельствах вы стали писать стихи.

— Ну, у меня были на уровне первой влюбленности какие–то стишочки в 13–14 лет… А писать серьезно, так, что уже стала нуждаться в этом? Это в тюрьме началось. В Москве, в 6–м изоляторе на Шоссейной, его в народе называют Бастилией. Тюремная жизнь… Я там принялась ночами не спать, у нас по ночам были посиделки. Одну ночь не сплю, другую… Такое состояние чудное. И вот в голове что–то стало проясняться, проясняться… Потом пошло, пошло, какие–то строчки лезут. Дело в том, что мне и рифму–то не нужно подгонять! Бывает, что сама ложится хорошо. А бывает, не ложится; я тогда без рифмы обхожусь — как ляжет! Так вот я тогда написала стихотворение о родном доме…

— Вы много уже написали?

— Шестьдесят или семьдесят.

— Они вам самой нравятся?

— Когда я их перечитываю месяца через два–три, многие мне не нравятся, я не люблю их, хочу их переделать, а люди говорят — ты что, это нормально, хорошо! Но мне кажется, все–таки надо отсеять, и тогда останется немного стихов.

— Расскажите про тюремный альманах.

— Я придумала собрать стихи тюремных поэтов. Набралось их немало, но много бездарных! Даже ниже среднего уровня. Я первое время так огорчалась по этому поводу…

— Но ведь есть, наверно, и хорошие поэты в зонах?

— Конечно. Есть такой Абдурахманов Саша, он сидит в Иркутске. Безроднов Игорь — из Башкортостана, стихи его отличаются от других. Из Башкортостана вообще много пишут, они там почти все молодцы. Валерий Абрамкин, известный правозащитник, говорит, что тюремные стихи часто пишутся — в силу определенной специфики — шансонным слогом…

Всего на зонах набралось поэтов человек 60. У меня картотека со стихами, я выбираю, поправляю иногда — ну, бессмыслицу вычеркнешь, что–то свое внесешь, и если есть заряд, отправляю в Москву Людочке Альперн. Вышел уже один выпуск! Мне быстрей хочется второй. Очень много задумок. Мне часто верующие пишут: «Сделайте журнал, чтоб восхвалять Бога в стихах!» Можно б и так, но пока нет средств.

ПОЭЗИЯ — ТОЖЕ НАРКОТИК

— У вас, Люба, есть опыт приема наркотиков. И вот я вас хочу спросить как знающего человека: правда ли, что творчество — это как наркотик?

— С этим полностью согласна. Это как наркотик, действительно. Примешь наркотик — сразу полегчает. И тут похоже: выплеснешь что–то в стихотворение, и сразу такое облегчение, эйфория…

— А настоящие наркотики? Что вы о них теперь думаете?

— Это суррогаты… К ним прибегаешь, когда нет выхода в жизни. Наркотики заменяют смену настроений, заменяют любовь, семью. Это такое болото. Думаю, наркотики даны природой для какого–то лечения, расслабления. Люди же, не зная чувства меры, превращают это в увлечение, в привычки губительные…

— Расскажите, как говорится, о ваших творческих планах!

— С этим помилованием у меня сейчас мысли вразбег. Но я знаю, что буду поступать в Литературный институт!

— Зачем?

— Мне это надо, действительно надо! Поднатаскаться, круг общения расширить, там ведь будут литературные люди. Только сначала школу закончу экстерном. Там нужны публикации… Я начала писать рассказы о зоне, о женщинах — про ужасное.

— А самое ужасное — что?

— Загубленность, что ли, душ, потерянность. Мало таких, которых можно назвать женщинами! Многие давно махнули на себя рукой, перестали себя уважать. Курят самокрутки, ходят непричесанные, в немыслимых одеждах… Я хотела тут устроить выставку рисунка. Но женщины какие–то апатичные, спрашивают: «А что нам за это будет?» Ничего им не надо… Безвольные, загубленные существа! Я женщин тут такими увидела, я привыкла, что они именно такие и никакие больше. А есть такие, которые с виду — мужики, я их поначалу ужасно стеснялась! Заходишь в душ, в баню, а там они…

— А стихи у вас есть про тюрьму?

— Нет, не хочу, не люблю. Я пишу про свои ощущения в тюрьме, про безысходность, но не указываю, что это — тут. Может же и на свободе быть тоска…

— Дневник ведете?

— Да, но там… Очень откровенно. Если его публиковать, то только в сокращении.

ВРОДЕ ДАВНО ВСЕ СКАЗАНО ПРО ЛАГЕРЯ

— Вам тут есть с кем поговорить?

— Из осужденных? Есть один–два человека, с которыми я общаюсь, но не больше. Рассказываю им какие–то свои секреты, надеюсь, они не выдадут. А остальные… Я в себе стараюсь больше копаться… Поэтому — стихи, поэтому — дневник; это выручает. А что ж время даром терять? Перебирать эту жизнь, вникать в ее мелкие интрижки? Тут свой мир… Одна другой насолила — идет обсуждение, как отомстить. Или зависть. Какая–нибудь вещь или просто факт, что кому–то помогают с воли, — все может стать предметом зависти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы же какие? Всем завидуем! Бабы есть бабы… И болтушки страшные. Поэтому подальше, подальше от этого, чтоб не засосал этот быт, эта жизнь. Если я смотрю нормально на этих людей и не удивляюсь, это уже значит, что меня засасывает…

— Расскажите про самый красивый, самый благородный поступок в колонии, свидетелем которого вы были.

— Самый благородный? Я просто теряюсь… Ну, бывает, что человеку освобождаться не в чем, и кто–то ему отдает свою одежду: на, возьми ради Бога и иди… Не часто, но иногда такое бывает бескорыстно.

— А самые неблагородные поступки какие были?

— Я такие назову. Приезжал к нам батюшка из местной церквушки. Так у него здесь украли крест. Нашли потом, но все равно… А второй — такой. Приезжали к нам дети из интерната, с концертом, привезли гостинцев для женщин. Так наши за конфеты чуть не дрались, вырывали друг у друга из рук!

А однажды поймали крысу (крыса — зек, который ворует у своих), она полотенце из сушилки своровала. Надавали ей скопом, как свора. И к телефону — дежурному докладывать, чтоб воровку закрыли (отправили на строгое содержание) … Я говорю: что вы делаете, вы же ненавидите ментов, которые вас посадили, а теперь сами человека сажаете! Зачем сажать? Можно ее заставить дежурить весь месяц или остричь наголо, так иногда делают. Нет — позвонили, сдали, посадили…

— У вас тут, похоже, изменился взгляд на человека…

— Да, да. Я не знала, что человек способен на подлость и предательство из–за своей мелочности. Не думала, что люди бывают настолько ничтожными, вот и все, Да, все мы в той или иной степени корыстолюбивы — но до такой степени! Тут на каждом шагу — предательство…

— Операм закладывают?

— Да тут к ним очередь! У них очень много работы! Я вижу, я же живу в этом! Вот у оперативников висят плакатики: «Запомни сам, скажи другому: дорога к куму — дорога к дому». «Чем с ворами чифир пить — жижицу вонючую, лучше в оперчасть вступить — партию могучую». «Отсутствие взысканий — не ваша заслуга, а наша недоработка». Меня такие вещи смешат. Я сама попадала под этих оперов, на меня доносили — из зависти. Оперативники–мужчины в отношения лезут, в таких грязных вещах копаются — ну, нельзя так! В зоне же однополая любовь, это очень широко распространено, половина женщин — такие. Ссоры начинаются: «А пусть она вернет мне мою рубашку!» От ревности они себе вскрывают вены…

— И что, такая любовь помогает?

— Природа своего требует… Но плохо, что это на зонах запрещено! Если б свободно, они бы не прятались по туалетам, не боялись бы ночами дежурных, не занавешивались бы шторками.

— Тут у вас много убийц. Они действительно страшны? Будут дальше убивать?

— Думаю, будут. Психика–то у них нарушена. Есть такие опустившиеся люди, по которым видно: еще сядут точно, и опять за убийство. Вот одной сосед сказал, что перестал ее уважать, так она схватила нож и убила. Говорит, что она санитар общества. А есть бытовики, они и не страшны на самом деле. Вот у нас сидит бабка, ей за 60. Семь лет получила: убила человека топором. Она была уважаемый человек, все у нее в порядке — работа, семья хорошая… Один парень на воле ее изнасиловал. Она рассказывает: «Вот он меня насилует, а я думаю: что ж ты делаешь, подлюка, щас же я тебе, заразе, всю башку размозжу!» А судья говорит: «А, так ты умышленно, преднамеренно его убила?» Ну, вот как, ну? Сидит бедная бабка, несчастная, подала на помилование, ждет ответа…

Страшно привыкнуть к этому, всосаться навсегда… Предчувствуя свою свободу скорую, я спрашиваю людей, почему они сюда возвращаются. Это страшно: ушел, а после раз — и вернулся. Они не могут себя на воле найти, вот и возвращаются. Лето кантуются там, а к осени садятся, зимовать же надо где–то.

БЕЗ КНИГ, КОНФЕТ И ПРОКЛАДОК

— Что вам тут трудней всего переносить? Чего тут не хватает больше всего?

— Литературы не хватает. Книжки тут старые, советского, периода — про войну, например… Любовные романчики появились: видимо, родители привозят… Тут всё такое пустое! Или прочитанное ранее. Есть, конечно, Блок, Есенин. Хорошо, Люда Альперн привозит книги. Бродского недавно перечитывала, Мандельштама и Кибирова. Прочитаю, потом заново… Тут много читают. А как же еще время убивать? Наркотиками? Нету их тут.

Бедность тут, нищета, из–за этого люди опускаются. У нас же строгий режим, тут такие женщины собрались, на которых давно все махнули рукой. Они уж все растеряли… Зубной пасты нет у большинства. Некоторые ходят в баню с одной мочалкой, без мыла, — где ж его взять? Туалетной бумаги не хватает, вместо нее тряпочки какие–то. Прокладок нет. Что делать? Ну, купишь за 10 сигарет простыню, желающие продать найдутся. Тут все покупается и продается. Нанять кого–то отдежурить за тебя по отряду или на хозработах заменить — 10 сигарет; постирать белье — пачка «Примы»…

А еда тут неплохая, не баланда — повара вкусно готовят. Перловку дают, к ней подливки 40 граммов, вермишелевый суп, щи. А кто больной, на диете — даже котлету дают, а бывает, масло или молоко. Единственно, чего из еды не хватает, так это сладкого. Ну, не будут же тебе в столовой конфеты давать…

Еще угнетает адская работа — швейное производство. Мне надо за смену прошить 175 курток. Смена — 8 часов, но бывают переработки: 10 часов, 12. С промзоны приходишь никакая. Заработаешь 130 рублей — 100 вычитают, 30 оставляют на ларек, но у меня они уходят на телефонные переговоры.