Бесплатный фрагмент - Твоими глазами

Моим родителям — врачам, самозабвенно служившим людям, посвящается…

В книге демонстрируются фотографии и кадры из кинохроники, предоставленной Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД) и лично фотожурналистом Николаем Николаевичем Рахмановым и москвичом, фотографом-любителем Борисом Зиновьевичем Кашинским. Автор выражает глубокую признательность и огромную благодарность Елене Владимировне Барановской за подбор кино- и фотоматериалов.

От автора

Здравствуйте, дорогой Читатель! Роман «Твоими глазами» был задуман мною как художественное произведение, где много ярких деталей и зрительных образов, позволяющих по — грузиться в них и даже, возможно, стать участником тех далёких событий, отсюда и такое на — звание. В книге рассказывается о трёх друзьях, встретившихся на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году: американце Джоне Коре и москвичах Иване Герцеве и Белле Гурвич. Вместе с ними вы пройдёте через Нью-Йорк начала нынешнего тысячелетия, про — несётесь на крыльях воображения в Москву со — роковых и девяностых годов прошлого века, в Сан-Франциско, побываете на Вьетнамской и Афганской войнах, в Намибии и на Берегу Скелетов. А ещё ощутите, что Америка и Россия напоминают скорее «зеркальных близнецов», а не две противостоящие друг другу державы.

Джон Кор — известный документалист, Белла Гурвич — переводчик и писательница, а Иван Герцев — врач. На создание ряда образов из династии врачей Герцевых меня вдохновило врачебное прошлое, история семьи и детство, про — ведённое в районной участковой больнице.

София Агачер

Предисловие

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Получилось так, что я прочитал одну за другой две книги: новый роман раскрученного автора и роман Софии Агачер «Твоими глазами». Я не собираюсь сравнивать эти два произведения, поскольку меня заинтриговало, как говорится, послевкусие от прочитанного.

Если в первом случае осталось впечатление как от очень интересного, но и нелёгкого чтения, то от романа Софии Агачер, что называется, сжало горло и готовы были «навернуться» слёзы — до того сюжет романа захватил и держал, не от — пуская, до конца… И в благодарность автору за увлекательный сюжет, за очень точные приметы времени, о котором идёт речь, мне захотелось немного повспоминать.

Это время я помню очень хорошо. Я тогда перешёл на третий курс механического факультета МИСИ, а Володя Высоцкий — на второй курс театрального училища при МХАТе, и мы реши — ли впервые отправиться вдвоём, без «старших», на Чёрное море. Мы были большие оригиналы и решили улететь на юг именно в те две недели, в которые проходил в Москве фестиваль демократической молодёжи. Объясняли мы своё столь необычное решение (все, наоборот, рвались в Москву на эти фестивальные недели) тем, что, мол, здесь будет суета сует и всяческая суета, зато на юге в это время будет посвободней, помалолюдней (а мы очень не любили всякие скопища людские и демонстрации) и мы чудесно отдохнём, пока другие в Москве, в жару, будут мучиться от столпотворения приехавших гостей…

Любопытна такая деталь: так как мы впервые уезжали на юг без «старших», отец Высоцкого позвал нас к себе на «собеседование», т. е. инструктаж, как себя вести молодым людям на юге. Начал он с того, что спросил:

— Ну, что, молодёжь, в Сочи намылились?

— Да, нет, — говорим, едем в Адлер, нам наши знакомые дали адрес, где можно недорого снять квартиру.

— Учтите, что сейчас в Сочи свирепствует сифилис…

— Но мы не в Сочи едем, а в Адлер, — отвечаем Семёну Владимировичу.

— Ну ладно, поверю вам на слово, но знайте, что в Сочи очень опасно…

— Уф, мы правда не в Сочи едем, — продолжали мы уверять отца Высоцкого.

— Значит так, — сказал напоследок Семён Владимирович, — если с кем-то иметь дело, то только с медобслуживающим персоналом…

На этом инструктаж закончился.

— Папаша в своём стиле, — подытожил Володя.

Мы прилетели сначала действительно в Адлер, но когда увидели, что это за провинциальная дыра, перебрались в Хосту, где чудесно провели почти месяц.

В то время мы ещё поддерживали дружеские связи с давнишними школьными приятелями («В наш тесный круг не каждый попадал», — напишет спустя несколько лет Володя в одной из своих лучших песен) и как-то от нечего делать написали письмо Володе Акимову (у которого чаще всего происходили наши посиделки) о том, как мы чудесно отдыхаем от Москвы и «всяких прочих шведов». Акимов нам написал, как они подружились с иностранными гостями и как можно у них выменять на всякие русские сувениры очень модные фирменные шмотки. В ответ мы с Володей отправили им телеграмму, сочинив на мелодию «Подмосковных вечеров» песенку, из которой я помню только последний куплет.

Фестиваль прошёл, вы все хилые,

Вы шаталися до утра…

Приезжайте к нам, наши милые

Подмосковные фраера…

А по возвращении в Москву мы не узнали наших друзей: все они были одеты в какие-то необычные фирменные рубахи и джинсы, о которых мы тогда слышали, но купить их в то время в Москве было невозможно, если только не у иностранцев. Кстати, понятие фарцовка зародилось именно в дни фестиваля в Москве.

Но я отвлёкся, хотя вон сколько воспоминаний по ассоциации вызвал этот удивительный и светлый роман. Не знаю, насколько всё написанное биографично. Да это и не важно. Если всё придумано автором, то честь и хвала такой фантазии. Если же что-то происходило в действительности, как эта сцена с рухнувшей крышей дома, то всё равно автор молодчина, что всё запомнила, разузнала и умело вплела в занимательное повествование.

Не могу не отметить точности изображения менталитета молодых людей того времени, как они рассуждают о своей стране и о загранице. Это ведь 1957-й год… Что уж говорить о том состоянии молодых умов: когда в 1983 году я кому-то из знакомых рассказал, что моя дочь вышла замуж за немца из ФРГ и живёт в Мюнхене, собеседник удивлённо спросил:

— Как же она там с буржуями общается?..

Но вернусь к роману «Твоими глазами». Он очень кинематографичен, все сцены и диалоги просто просятся на экран, особенно сегодня, когда среди молодых людей распространена необъяснимая ностальгия по Советскому Союзу. Думается, что эпизоды, где дружинники стригут наголо девчонок, застигнутых в любовных утехах с иностранцами, многим бы открыли глаза на те «ценности», что тогда процветали в нашей стране. Тогда бы они узнали, что в те далёкие времена мы жили в параллельном по отношению к Западу мире, в коем и сейчас во многом продолжаем пребывать… Но когда-нибудь, как говорится в романе «Твоими глазами», мы поймём, что наша страна — просто зеркальное отражение другого, западного мира.

Игорь Кохановский

Москва, 2019 год.

Пространственные братья

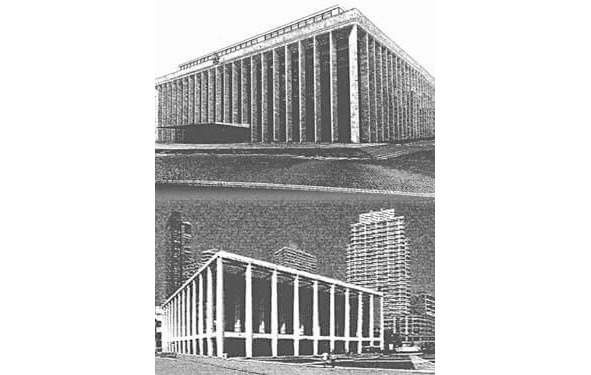

Яркий мягкий свет в огромном параллелепипеде на распростёртой у ног площади манит, неумолимо притягивает, словно приглашает зайти, и ты откликаешься на него не потому, что долго шёл, устал, заслужил и победил вопреки всему, а потому, что твоя душа жаждет развлечений. Драйв в предвкушении прекрасного переполняет тебя. Это Линкольн-центр в Нью-Йорке, основанный в 1959 году по предложению президента Эйзенхауэра. В этом большом доме-фонаре царят удовольствие и музыка. Американцы — прагматичный народ: есть удовольствие — приходят люди, нет удовольствия — нет людей.

В том же 1959 году, после двухнедельного пребывания в Америке, руководитель Советской страны Никита Сергеевич Хрущёв отдал распоряжение о строительстве Кремлёвского дворца съездов в Москве.

То ли архитектор Максим Абрамович (Макс Абрамовиц), проектировавший Линкольнцентр, и его московский коллега Михаил Посохин, придумавший Кремлёвский дворец съездов, были большими друзьями и шутниками, то ли оба они преклонялись перед талантом великого 1 4 1 5 зодчего Ле Корбюзье, но здания получились удивительно похожи, как братья.

Прозрачные, просматриваемые насквозь фасады гигантских параллелепипедов-фонарей из стекла и бетона формируют впечатление открытого свободного внутреннего пространства этажей, украшенных монументальными живописными панно, хрустальными люстрами и парадными лестницами. Однако есть и отличия: если Линкольн-центр открыт, как на ладони, то Кремлёвский дворец защищён высокими крепостными стенами и башнями древнего Московского Кремля, и проникнуть в него до недавнего времени могли только избранные, заслужившие это право долгим и упорным трудом или совершившие подвиг. Большинство из них были романтиками, они собирались там на съезды, вносили пурпурные знамёна, пели строгие гимны, строили самую лучшую страну в мире, жить в которой могли только герои. Не стало страны, умерли романтики-герои, а Москва, Кремль и Кремлёвский дворец, словно декорации старого спектакля, остались.

Вечные соперники-братья — живущий и живущий вопреки другому — в одном времени и в разных пространствах. Им, чтобы принять и понять друг друга, надо слиться, преломить пространство, как будто лист бумаги, по черте, разделяющей зеркальных близнецов.

Выставка-представление

Коллеги, друзья и многочисленные поклонники уговорили Джона Кора в честь его восьмидесятилетия устроить сногсшибательное в мире искусства действо. Многие поколения были воспитаны на его документальных фильмах и фотографиях. Величие его таланта мог вместить только Линкольн-центр, который по случаю будущего грандиозного пати был закрыт уже целую неделю, там шёл монтаж выставки-представления, что Джон задумал и решил поставить в качестве своего юбилейного шоу. Интрига нарастала, прессе не сообщали деталей, было известно только название арт-перфоманса «Твоими глазами».

В пятницу вечером на тёплый октябрьский свет дома-суперфонаря начали слетаться приглашённые маэстро Кором бабочки-гости и те немногочисленные представители прессы, что были его личными друзьями. Летели они на день рожденья — представленье, на волнующе-сладковатый флёр того сближения, соединения несопоставимого, что доступно было в мире фотографии только гению Джону.

Гости парами появлялись в зале и устраивались за столиками, занимавшими пространство между сценой и подиумом. Вот зашли две бабочки 1 6 1 7 Пустынника, закутанные в палевые покрывала. Напротив них устроились бабочка Монарх в серой тунике с прозрачными треугольниками на интимных местах и её спутник в голубом смокинге. Далее приземлились два близнеца Махаона — в галифе защитного цвета, с глазастыми крыльями за спиной. Приглашённые, подобно летающим цветам, усыпали всю поляну и начали общаться, перепархивая от столика к столику.

— Здравствуй, Махаон! — произнёс гость в палевом костюме.

— Как дела, Пустынник? — ответил ему один из близнецов-Махаонов, поправляя бутафорские крылья за спиной.

— Представляешь, два месяца изобретал свой костюм для сегодняшнего вечера! Хотелось сохранить инкогнито, а сейчас только и думаю о том, как бы не запутаться и удержать равновесие, — продолжил беседу Пустынник, старательно приподнимая края ниспадающей с него ткани.

— Да, не так-то просто узнать гостей маэстро. Трансформация полная. Как, впрочем, и всё его расфокусированное творчество, это сплошная трансформация, — развивал далее тему разговора второй из близнецов-Махаонов. Гости заполняли светящийся параллелепипед.

— Послушайте, друзья, в фойе, перед тем как подняться сюда по лестнице, я видел огромное батальное полотно, на нём были изображены две сражающиеся армии. Одного полководца я узнал — это Наполеон, маленький такой, в треугольной шляпе. А вот кто второй — без шляпы и с чёрной повязкой на глазу, ума не приложу… Я припоминаю, что одноглазыми были адмирал Нельсон и генерал Моше Даян… Но я что-то совсем забыл, в каком походе Наполеон сражался с Моше Даяном? — беззаботно болтал Пустынник, подобно легкомысленной бабочке.

— Маэстро Кор, как всегда, спародировал действительность. Из художников, актёров, спортсменов, политиков, журналистов мы превратились в бабочек, в порхающие цветы, демонстрирующие в модных глянцевых журналах, у кого окраска ярче и неповторимей, отстаивающие лишь свободу порхания и публичного спаривания. Умерла тяга к трансформации в Героев! Внутренний мир человека практически стал неинтересен, остался лишь внешний цветной антураж и форма. Благодаря тебе, Пустынник, я, кажется, понял, в чём смысл этого спектакля. Маэстро сегодня восемьдесят, и он тоскует по утраченному драйву, что иногда пронзает нас в молодости и толкает на подвиги и глупости… — проблеял первый близнец-Махаон, привычным жестом включив маленький, неизвестно откуда взявшийся диктофон.

— Прошу прощения, — затараторил второй близнец, — мой брат привык мыслить вслух, у него недержание и, скорее всего, он уже вне нашей беседы и надиктовывает репортаж о сегодняшнем представлении. А название картины, которую ты видел в фойе, написано справа от неё, на табличке, — это «Бородинская битва». Ты можешь погуглить его и узнать, кто с кем сражался, — закончил разговор второй близнец. После чего братья встали и направились к официанту, чтобы освежиться шампанским.

Свет начал постепенно гаснуть, призывая гостей занять свои места за столиками. На сцене из темноты проявились воины в длинных шинелях с красными нашитыми поперёк груди полосами. Мужчины в островерхих матерчатых шлемах с большими красными звёздами. Могучие их ноги врастали в землю, а широкие плечи, казалось, держали небо. Ветер колыхал полы их шинелей и отвороты шлемов. Лица воинов были наполнены грубой мужской красотой. Гости, воспитанные с детства на фильмах и комиксах про супергероев, ахнули! Послышался рокот, и возник явный запах пороха. Под барабанную дробь и неуместное здесь, непонятно откуда взявшееся завывание скрипки на подиум из внезапно ожившей картины начали выходить великолепные мужики. Они шествовали по сцене и подиуму тяжёлой поступью Героев, и волны силы расходились от их развевающихся шинелей.

Бабочки-гости заметались, вскочили со своих мест и стали восторженно кричать и хлопать. Их горящие глаза, приоткрытые рты и учащённое хриплое дыхание свидетельствовали о сильном возбуждении.

Воины прошли по подиуму, вернулись в картину и погасли.

Тьма на сцене опять пришла в движение. На фоне гигантского рыжего кратера или карьера, укреплённого какими-то красными конструкциями, застыли необычайно мускулистые, обнажённые по пояс мужчины, смотрящие вдаль. В руках они держали неимоверных размеров отбойные молотки, напоминающие скорее фантастическое оружие из «Звёздных врат», чем рабочие инструменты. Взвыли духовые, и блестящие от пота, перемазанные коричневой породой люди задвигались. Мышцы на могучих торсах играли и перекатывались подобно волнам, и казалось, что по сцене двигаются не рабочие, одетые в грубые штаны и ботинки, с отбойными молотками наперевес, а Боги-Созидатели.

Зовущий запах мужского пота медленно потёк по залу. Бабочки-приглашённые ноздрями начали шумно втягивать в себя воздух, несущий феромоны.

Созидатели проходили по подиуму и возвращались к кратеру, исчезая в нём, как будто сливаясь своими телами с рыжей глиной или становясь ею.

Картина с кратером исчезла. На её месте возникла прозрачная стена воды, а возможно, большое стекло, по которому струился то ли «водный свет», то ли струи воды. И там, за этим мокрым стеклом, под душами мылись обнажённые Герои и Созидатели. Струи воды, стекающие по телам моющихся мужчин, постепенно из рыжих превращались в прозрачные, и под ними явственно становились видны контуры бугрящихся и перекатывающихся мышц, вплоть до ямочек над их ягодицами. Очертания мужчин, размытые водой, смотрелись очень эротично. Бабочки-гости резко выпрямили спины: казалось, что мощный поток энергии, пронзивший их, завершался катарсисом. Запахло свежестью.

Пустынник склонился к одному из братьев Махаонов и жарко зашептал:

— Классно, классно, потрясающий кастинг! Я видел такие голограммы в Голливуде, а сюжеты и костюмы, смею предположить, из очередных «Звёздных войн»!

— Да, нет… Идеи взяты из картин так называемого «социалистического реализма». Ты что забыл?.. Наш именинник учился у Алекса Бродовича и в молодости слегка увлекался левыми идеями и даже был в конце пятидесятых годов в Советском Союзе! И потом, это очень по-американски — защищать и восхвалять всё то, что не ценится и выбрасывается на помойку в других странах. Советского Союза больше нет, и вся его великая культура практически уничтожена. Основной принцип американцев — никаких запретов, кроме тех, что ставим мы сами. Ха-ха-ха… — рассмеялся Махаон и жадно выпил полный стакан воды.

Прожектор выхватил из темноты лицо Дэвида Боуи, тот запел знаменитую песню Дмитрия Тёмкина «Wild is the wind». Под звуки музыки опустился экран и появились кадры старого документального кино с мелкими чёрточками, рябью покрывающими полотно, и не совсем чётким изображением, послышался характерный стрекочущий звук работающего кинопроектора.

На экране возник портрет мужчины в белом халате и шапочке, но оператора, похоже, привлекало не его лицо, а руки — фантастически красивой формы, с невозможно длинными пальцами. В следующем кадре человек с портрета вбивал гвоздь и прилаживал к стене картину. На полотне — воины в остроконечных шлемах с красными звёздами, поразительно похожие на Героев, только что сошедших с подиума. Фокус сместился на раму с табличкой, и высветилась надпись — «Красноармейцы Первой Конной». Потом камера начала отъезжать и захватывать всё большее пространство.

В огромном зале с высоченными потолками рядами стояли железные койки. На них по одному или по двое сидели, разговаривали, лежали на спине или на боку, скорчившись подобно эмбрионам, люди в серых халатах с перебинтованными руками, ногами, головами. Кто-то шёл по проходу на костылях, кого-то поддерживала женщина-санитарка. Но независимо от того, что делали раненые в больничной палате, все они смотрели на врача.

Далее доктор продолжил развешивать картины с уже знакомыми по дефиле персонажами. Мускулистые Созидатели у рыжего кратера с красными конструкциями оказались «Строителями Днепрогэса», а эротический танец мужественных тел под струями воды — просто мытьём «В душе». Во всяком случае, так гласили надписи на рамах.

И вдруг экран как будто вздрогнул и рассыпался на множество осколков, иллюзия рассеялась подобно туману, и на сцену и подиум из той киношной реальности выползли худые, измождённые раненые: кто на костылях, кто поддерживаемый санитарками… В старых застиранных халатах с тёмными пятнами, шаркая босыми ногами в стоптанных шлёпанцах, они проходили по подиуму перед застывшими гостями и возвращались обратно в зазеркалье. Запах немытых больных человеческих тел и медикаментов создавал острое ощущение реальности происходящего.

Закончилась песня, последний из раненых вернулся в потустороннюю реальность, исчез экран, раздался громкий скрип работающей лебёдки, в лучах прожекторов на алых полотнищах опустились три настоящие, ранее представленные картины — и на сцену вышел сам маэстро Джон Кор.

Твоими глазами

Мужчина среднего роста, загорелый, лысый, подтянутый, с удивительно прямой спиной, свидетельствующей скорее не о его хорошей физической форме, а о пользовании специальным корсетом, стоял на сцене в чёрном токсидо.

— Голландский Сыр, он всегда и везде — Голландский Сыр! Всех просил прийти в костюмах бабочек, а сам явился в смокинге, — зашипел Пустынник на ухо Махаону, озвучив давнее прозвище Кора.

— Да ладно тебе брюзжать. Отличное шоу — уникальное, красочное! Фотографии в прессе получатся закачаешься. А то, что он мастер эпатажа и провокации, так мы и пришли сюда за этим, — миролюбиво ответил Махаон. Гости повскакивали со своих мест и овацией приветствовали именинника.

— Спасибо, друзья! Спасибо! Я вас всех тоже очень и очень люблю! И благодарю за то, что вы нашли время прийти на съёмку, возможно, моего последнего фильма и стать его главными персонажами. Я благодарю вас за то, что, будучи успешными профессионалами и, не побоюсь этого слова, известными людьми, вы согласились на эти роли.

В 1943 году я увидел документальный фильм, номинированный на Премию «Оскар», «Разгром немецких войск под Москвой» и влюбился в кинокамеру и документальное кино. Я дал себе честное слово, что сниму полный метр о Москве и получу «Оскара».

Шли годы, я много ездил и снимал, хотел правдиво показать людям мир. Я снимал конфликты: вооружённые и мирные — там, где были сила и страсть, они опьяняли и возбуждали меня. Я был молод и влюблялся в Героев, показывал их красоту, благородство, жертвенность, стремление создать справедливый мир равных, свободных, счастливых людей — иных людей, чем те, что окружали меня с детства.

В 1957 году, когда мне предложили ехать в Москву на фестиваль молодёжи, старая детская клятва и жажда правды сошлись в одной точке. Такого красивого, чистого и зелёного города, каким была Москва в то лето, я не видел никогда. Широкие улицы наводнили улыбающиеся люди в ярких одеждах, с цветами в руках. Они счастливы были видеть, целовать и обнимать нас. Американские музыканты, среди которых был даже сам великий Джерри Маллиган, в парках и клубах играли джаз часами, а москвичи танцевали.

На одном из таких концертов я увидел парня, в руках у него была военная американская кинокамера. Он снимал — так же, как и я. Мы подружились и несколько дней работали вместе. Перед самым отъездом из Москвы он подарил мне пару бобин с отснятой им плёнкой и попросил никогда никому не рассказывать об этом, даже если я буду их использовать в своих работах.

На корабле, возвращаясь домой, я написал сценарий фильма о волшебной стране фестиваля. Мне очень хотелось его быстрее смонтировать, и я работал сутками. Когда очередь дошла до плёнок, подаренных мне моим новым русским другом, я их посмотрел — и пережил потрясение. Только через год, неимоверным усилием воли, я заставил себя переписать практически полностью сценарий и возобновить работу над фильмом, что в последующем принёс мне первого «Оскара». За это время я осознал, что документальное кино — такой же вымысел, как и художественное. Всё зависит от того, чьими глазами на мир смотрит камера и где находится её фокус.

В память же о своём русском друге фильм о Московском фестивале молодёжи и студентов я назвал «Твоими глазами». Я показал в нём происходящее как картину на больничной стене. Вначале близко и всё красочно и ярко, но потом камера отъезжала и появлялся иной мир — с его больными, заключёнными и колючей проволокой.

Удаление или приближение с фокусировкой на детали, вроде бы абсолютно неуместной в общей картине происходящего, мне всегда давало ключ к созданию моих фильмов. Вспомнив эту деталь, можно понять и заново собрать пространство, музыку, запахи — всё.

Верный своему обещанию, я молчал более пятидесяти лет, но сегодня хочу вас познакомить с ещё одним автором фильма «Твоими глазами». Кадры, которые вы только что видели, снял именно он. Я уговорил его приехать на моё восьмидесятилетие, и он прилетел из Москвы.

Разрешите мне пригласить на сцену профессора, врача и моего старого друга господина Ивана Герцева.

На сцену, опираясь на палочку, вышел человек среднего роста, полноватый, но быстрый и живой для своих восьмидесяти лет, с молодым, румяным, улыбающимся лицом.

Двое мужчин практически одинакового роста, один — тонкий и в тёмном, второй — круглый и в светлом, обнялись и слились друг с другом, словно нож и хлеб. В их глазах лучилась нежность и стояли слёзы. В это время за их спинами появился человек, держащий статуэтку «Оскара».

— Дорогой Иван, с твоего позволения я раскрыл нашу тайну. И хочу попросить тебя как полноправного соавтора фильма «Твоими глазами» принять от меня в подарок этого «Оскара» — символ высшей награды Американской киноакадемии, которой был удостоен наш фильм.

На остатках оси

В начале тридцатых годов Михаил Михайлович Герцев переехал из Москвы в Никольское. Оно располагалось между станциями Москва-Курская и Обираловка, где был поворотный круг — устройство для разворота подвижного состава на 180 градусов. Вот на этом знаменитом круге доктор Герцев и развернул свою жизнь. Сделал он это по настоятельному совету одного из своих влиятельных пациентов — старых большевиков.

— Знаете, доктор, хорошие у вас руки, хочу их сохранить для себя, — сказал тот. — Есть у меня старый друг, ещё по дореволюционной эмиграции, он пообещал мне устроить вас на работу в амбулаторию посёлка Никольско-Архангельское. Не хмурьтесь, не хмурьтесь! Там рядом в Реутово построили новую больницу, в ней вы сможете полноценно оперировать. Место хорошее — всего четырнадцать верст от Курского вокзала. Вашей семье под жильё дадут большую дачу кого-нибудь из лишенцев. К пациентам своим московским в случае необходимости подъедете, а главное — останетесь живы и будете плодотворно работать.

Михаил Михайлович был потомственным врачом и бывшим царским офицером, но это ещё полбеды, а вот его жена Елена Андреевна была поповной, что уже грозило настоящей бедой.

В селе Никольское, оно же Архангельское, в семье врача местной амбулатории и его жены, почти сразу же после их вселения в большую деревянную дачу по улице Пионерская, родился мальчик. Крестили его тайно в местной церкви Архангела Михаила и нарекли Иваном.

В посёлке была только семилетка, поэтому уже в восьмой класс Иван ездил на электричке в московскую школу. Шесть дней в неделю, утром и вечером по одному и тому же маршруту: Москва-Курская — Карачарово — Чухлинка — Реутово — Никольское. Всё, что происходило за окнами электрички, составляло неотъемлемую часть его жизни и стало родным и близким.

В новой школе оказался кинокружок, вёл его настоящий кинооператор Марк Петрович Штерн — талантливый и удивительно красивый человек, работавший в Московской студии документальных фильмов, что была расположена на Лесной улице. Ребята постигали азы киносъёмки с помощью репортёрской камеры КС-50, используя хвосты плёнок, что оставались от съёмок профессиональных фильмов, или, как говорили, «на остатках оси». Вот тогда-то Иван научился воспринимать мир через объектив кинокамеры и влюбился в своего учителя. Он подражал его жестам, походке и физически страдал, если не мог видеть более одного дня.

Как-то раз в сентябре, в бабье лето, Марк Петрович уехал на съёмки и оставил кинокамеру Ивану. Единственным свободным от школьных занятий временем суток у парнишки было то, которое он проводил в электричке по дороге из дома в школу и обратно. И он начал снимать электричку, людей в вагоне и всё, что было за её окнами, независимо от того, светило ли яркое солнце или шёл дождь.

Иван самостоятельно проявил свои плёнки и очень хотел показать их учителю, ведь первый раз он делал всё сам. Штерн по возвращении почувствовал нетерпение парнишки и согласился встретиться в монтажной на Лесной.

— Привет, гений! — поздоровался кинооператор, заходя в студию. — Не терпится показать свой шедевр?! Не красней… Извини, пошутил неудачно. Ну, давай смотреть!

Застрекотал старенький кинопроектор, и на белой простыне появились кадры с рядами блестящих, отполированных деревянных скамеек в вагоне. Они были такими новыми: Штерну почудилось, как он вдыхает запах мебельного магазина или лака, покрывающего дерево. На одной из скамеек расположились две молодые тётки в цветастых платках, с пустыми бидонами, видимо, молочницы. Они сидели друг напротив друга, смеялись, разговаривали и, вероятно, сплетничали о своих хозяйках. Рядом с ними — молодая мать с карапузом на руках, круглым и похожим на арбуз. Его дразнила сестрёнка, не давая аппетитную булку. Вдруг малыш сделал отчаянный рывок и ухватил девочку за белый бант, скорее всего, больно-больно, потому что та заревела и стала отдирать его пальчики. Далее — сидя дремал парень, а на его плече посапывала девушка, очень сладко и безмятежно, губы её были слегка приоткрыты, и из уголка рта тянулась влажная дорожка слюны.

Далее камера обзорно показывала весь вагон, где почти все места были заняты, но толчеи не было. Люди разговаривали, читали, спали, в окна практически никто не смотрел — мало кого интересовала привычная картина. Но фокус оператора сместился, и камера стала наезжать на окно… Появилось стекло вагонного окна с косыми полосами — за ним, оказывается, существовал совсем иной мир. Там, за мокрой решёткой дождя, казалось, двигались ватники и шинели, лишённые голов и ног, поскольку конечности, по неизвестной причине, оказались не в фокусе. Серые ватники везли тачки по деревянным настилам, рыли канавы, разгружали брёвна и кирпичи из вагонов, таскали на себе мешки. Создавалась иллюзия, что небо опустилось на их головы, светлым пространством была лишь узкая полоса, ограниченная деревянными бараками. По краям железной дороги шли столбы с колючей проволокой. Колючка была растянута не только между опорами, но ещё скручена в большие мотки, рядом с ними маячили суровые шинели. Эдакая полная иллюзия паучьего пространства!..

Плёнка закончилась. Штерн молча встал, закурил и вышел. Ванька долго сидел красный и мокрый от пота. Учитель вернулся.

— Ты знаешь, Вань, я не шутил, когда вошёл… Ты большой молодец и снял очень здорово! И чтобы ты сильно не зазнавался, мы забудем о твоём кино и спрячем его в дальнем шкафу, к примеру, вот в этом. Ты посмотришь его, когда станешь взрослым, лет этак через десять. Добро? Согласен? — спросил Штерн, снял бобину с остатками плёнки и быстро спрятал её в шкаф под замок.

— Согласен, — с облегчением выдавил из себя Иван.

— Ну и ладушки! Пошли, я тебя провожу до вокзала, — предложил учитель и потрепал парнишку по голове.

После этого случая снимать на вольную тему Марк Петрович Ване больше не разрешал.

Герои уходят

Лето пятьдесят третьего года выпало необыкновенно удачным для семьи Герцевых. Михаил Михайлович защитил докторскую диссертацию и был приглашён на работу в Демидовскую больницу заведующим хирургического отделения. Сын Ваня после нескольких лет работы санитаром поступил в медицинский институт на лечебный факультет. И наконец-то вся семья из Никольского вернулась в Москву, поселившись в «Чкаловском» доме недалеко от Курского вокзала.

Сегодня доктор Герцев-старший ушёл из клиники пораньше, он договорился встретиться со своим старым другом. Много лет тому назад они вместе служили в корпусе Мамонтова. Их объединяли не только хирургия и молодость, проведённая вместе, но и доверие друг к другу, проверенное годами.

Михаил Михайлович вышел на Басманную улицу, далее спустился по Садовому кольцу и свернул к Странноприимной больнице, что была более известна москвичам под названием «Институт скорой помощи имени Склифосовского». Главным хирургом Склифа работал его друг Александр Александрович Рюмин. Доктор Герцев специально двинулся пешком, чтобы подумать и подготовиться к встрече. «Рюмин по амнистии только что возвратился „оттуда“, однако ему вернули звание академика, награды, должность, имущество и даже Сталинскую премию. Этого никогда не было раньше. Что же происходит? Вроде бы Саша опять в фаворе, но его голос звучал по телефону как-то слишком глухо. Он сказал, мол, приходи в любое время, его у меня сейчас много. Странно, очень странно…» — думал доктор, поднимаясь в кабинет друга по лестнице на второй этаж правого крыла Странноприимного дома.

Архитектор Кваренги выстроил это здание в виде подковы, в центре которой находилась когда-то церковь, от неё по сторонам расходились крылья дома, где и располагались больничные палаты. Несмотря на то что церковь была превращена в вестибюль, где под толстым слоем штукатурки были похоронены фрески восемнадцатого века художника Доменико Скотти, госпиталь сохранил стать и изящество светлых коридоров.

Герцев-старший постучал в высокую, дубовую, белую дверь, нажал на бронзовую массивную ручку и переступил порог. Кабинет и его хозяин по форме были почти такими же, как и пять лет тому назад, ещё до ареста, а вот по содержанию, похоже, сильно отличались. Исчезла статуэтка бога торговли и медицины Меркурия со стола красного дерева, картина с коронацией Александра Третьего с левой стены, маленький столик с раскрытой партитурой, скрипка, гитара, патефон и этажерка с пластинками, остались лишь сухие портреты учёных слева и книги. А сам хозяин кабинета из подтянутого щёголя с подвижным артистическим лицом и длинными пальцами скрипача превратился в маленького сутулого сухого старичка с прозрачными руками и одутловатым лицом.

— Здравствуй, Александр Александрович, как я рад тебя видеть! — радостно воскликнул Герцев.

— И я очень рад тебя видеть, Михаил Михайлович! — как-то отстранённо отозвался хозяин кабинета.

Повисла неловкая пауза…

— Саш! Ну, что ты сидишь за столом, как неродной?! Обнимемся, что ли, пять лет ведь не виделись! — произнёс гость, несколько растерявшись от холодности Рюмина.

— А замараться или заразы какой подхватить от меня не боишься? — спросил Александр Александрович и пронзительно посмотрел в глаза вошедшему.

— Дурак ты, Сашка! Это же я! Худой ты какой, но сильный, чертяка! Раздавишь… — смеялся Герцев, бережно прижимая к себе друга, всё же раскрывшего ему свои объятия.

— Эх, по рюмочке, за встречу, — предложил Александр Александрович, подошёл к старинному шкафу в стиле жакоб, открыл дверцу, достал бутылку армянского коньяка, наполнил две рюмки янтарной жидкостью, одну взял сам, вторую протянул другу и стал, смакуя, пить маленькими глотками.

— А!.. Аромат, аромат-то каков! Напиток богов… это мне много лет тому назад генерал армии Баграмян подарил. Хорошо! Да, давай ещё по одной, за нашу дружбу. И садись сюда — на диван… Поговорим, посмотрим друг на друга. Пять лет ведь не виделись!

Московский вечер стучался в окно, клаксоны будоражили больничную тишину.

Двое мужчин: один — в белом халате и шапочке, второй — в сером костюме и берёте, — сели на старый кожаный диван с высокой резной спинкой, чтобы продолжить разговор.

— Видишь, Миша… я стал совсем другим человеком. Да, другим. Чтобы вернуться обратно, мне необходимо было сжечь себя прежнего. Изменить частоту своей души… Раньше я жил в мире, что творил сам, и заставлял любого, до кого мог дотянуться, жить так, как я считал нужным, по моим собственным законам. Сам находил деньги, оборудование, перестраивал эту больницу, придумал структуру службы неотложной хирургической помощи. Шутка ли, для всей страны придумал! Когда я входил в операционную и видел больного, то слышал его уникальную мелодию. Я становился к операционному столу и брал первый аккорд, потом второй, третий — ткани струились через мои пальцы. Мне казалось, что я играю на струнах души оперируемого человека. Я чувствовал себя таким огромным, таким значимым, уникальным и незаменимым. Считал, что самоотверженная работа круглыми сутками и тысячи спасённых жизней дают мне право владеть, управлять, распоряжаться мощнейшим потоком творческой энергии, какую я забирал у кого только мог. Я блаженствовал! И набрал такую скорость, что потерял опорную ось… и сорвался со своей орбиты. Падение было мгновенным. Как мне было больно!.. Не потому, что следователь на Лубянке выбил зубы, выворачивал веки и не давал спать. Как раз физические страдания, голод и холод помогали справиться с этой болью… Не потому, что я боялся клеветы, сплетен, потери своего честного имени, предательства семьи и друзей. Нет!.. Я попал в место, абсолютно лишённое творческой энергии…

Помнишь, в учебнике по Закону Божьему было написано о Деннице: «и отправили его в место, удаленное от Бога, и назвали это место Адом». Ад!.. Это — место, где нет энергии Творца, где невозможно творить… Я понял это только там, на последнем рубеже…

Миша, ты не только мой старый друг, но ещё и коллега, хирург и учёный, я могу поговорить об этом только с тобой… Многие годы меня не устраивало ни одно определение острой дыхательной недостаточности или остановки дыхания, и только там я понял, что человек перестаёт дышать, когда душа отделяется от тела. Сердце ещё бьётся шесть минут, а душа уже улетела… И всё, что ты накопил за свою жизнь, ты платишь, отдаёшь в эти шесть минут боли… Попробуй, задержи дыхание, почувствуй муку удушья! Нет энергии, нет!.. Это и есть дуновение ада…

Я был в тюрьме три месяца и три года, если сложить, то получится число шесть. В разных мирах, Миша, время течёт по-разному. Мне вернули душу, думаю, по молитвам жены моей… Но уже другую! Плохо мне жить с этой душой, маленький я стал, слабый, сгорбленный, ничего не могу, пуганый. Всё время думаю о том, как бы кому на ногу не наступить…

В Киев хочу съездить, в Кирилловскую психиатрическую больницу, там церковь сохранилась, что расписывал сам Врубель. Последнюю свою фреску «Скрежет зубовный» художник творил, когда был уже тяжело болен и душа его ходила между мирами. Не успел он её окончить, умер в этой больнице… Понимаешь… я только соприкоснулся с чертой, почувствовал ад, а Врубель — художник, он ещё его и видел. Хотя чаще всего описывают что-либо или кого-либо писатели и поэты. Картины, фотографии, киноленты могут передать только впечатление, и то не «твоими» глазами. К примеру, красоту Елены Троянской описали тысячи, а изобразить посмели единицы… Надо лететь!.. Смотреть лики, фрески в храме, потом и помереть можно… Поехали со мной, Мишка, в Киев! Там в июне съезд хирургов Украины будет, — в глазах Александра Александровича стояла такая мольба, что отказать было невозможно.

— В Киев? С тобой?! На съезд хирургов! Конечно, поеду… а о смерти думать ты брось! Пустое это — когда придёт, тогда придёт… Иногда и подвинуть её можно. Ты вон, я слышал, каждый день её двигаешь раза по три-четыре. Три сложнейшие операции в сутки делаешь, разве можно так над собой издеваться!.. Говорят, твою операционную пижаму после этого выкручивать можно. Ремонт опять в госпитале затеял. Слухи ходят, сам на леса лазишь, фрески Скотти пытаешься раскрыть. Всю свою коллекцию картин по палатам развесил. Никому не доверяешь, сам даже гвозди вбиваешь, ординаторов увольняешь. Вот и чувствуется усталость! Отдохнуть тебе надо, съездил бы в Крым, в санаторий, — маленькими глотками отпивая коньяк из рюмки, ласково выговаривал другу Михаил Михайлович.

— Нажаловались уже… и когда только успели. Попросил я тут одного ординатора повесить картину Кукрыниксов в палате для выздоравливающих. На утреннем обходе захожу туда и вижу: картина на стене висит криво. Конечно, я его уволил! Какой он хирург, если даже картину не может правильно пристроить?! У хирурга руки не менее значимый орган, чем голова. Тренировать их надо сутками! Овладевать хирургическим языком в совершенстве. Руки — это глаза хирурга! Хирургия… сплав науки и искусства! Не потерплю ремесленников в своей клинике! — возбуждённо говорил Рюмин, молодо размахивая руками.

— Э… брат, узнаю старого маэстро Рюмина. А то «боюсь на ногу наступить»! А за парня, которого ты уволил, хочу тебе спасибо сказать… Взял я его к себе в отделение. Боялся он тебя сильно, авторитетом ты его задавил, вот он и не раскрылся… Хирургические инструменты он изобрёл интересные. Бывает вроде и неловок, но зато на выдумку горазд, этот с руками ремесленника чудеса творить может… Технику, новые медицинские препараты анестезии изобретать и применять надо! Вот и не будет тогда нужды в уникальных руках в хирургии. Уходят из жизни Титаны и Герои, Саша. И может быть, нашим детям повезёт и они будут жить не в героические времена, требующие титанических усилий, а — своими частными маленькими жизнями, не служа великим целям. Самое сложное и тяжёлое за них сделают машины, которые не станут себя считать ни уникальными, ни незаменимыми, ни героическими. Они ведь не люди, и у них нет таких проблем, — продолжал развивать тему разговора Михаил Михайлович.

— Да, Миша, интересно… Я, знаешь, там, в тюрьме, одну философскую книжонку написал на листках папиросной бумаги… Сначала, чтобы остаться человеком, по памяти «Илиаду» Гомера в переводе Гнедича записал, а потом — её. Так вот, название книжонки «Герои уходят»…

Как-то во время очередного обыска нашли в моей камере листки с отрывками из «Илиады» и передали следователю. Он мне их тычет в лицо: «Что это?» — «Отрывок из „Илиады“ Гомера», — отвечаю я. Следователь оказался довольно образованным человеком, о Гомере слышал. Но в бешенство пришёл необычайное. Он кричал, что я враг, что теперь он не сомневается, что я английский шпион, потому что советский человек не может после его допросов вспоминать Гомера, а должен скулить и писать покаянные письма в адрес следствия. Он орал, что я презираю всех, кто окружает меня, и что если я даже не шпион, то меня всё равно надо уничтожить, как классового врага… — разоткровенничался со старым другом Александр Александрович.

— Саш, если не хочешь — не отвечай, но почему именно английский шпион, а не французский или американский? Ты ведь знаешь пять языков… и на стажировке был в Америке в тридцатые годы, — как-то немного стесняясь, спросил Герцев.

— Да глупость я сморозил… из времени выпал… забыл, что классовых врагов уничтожают. Прав был следователь! Ни одному советскому человеку в голову бы это не пришло!

Александр Александрович, пригорюнившись, вспомнил войну и то, как он познакомился с английским послом Керром во время посещения госпиталя иностранной делегацией. Англичане привезли тогда в подарок оборудование и медикаменты для раненых. Они долго беседовали и подружились. Война кончилась, и он решил вернуться к реконструкции госпиталя. Очень уж ему хотелось извлечь легендарные фрески кисти самого Доменико Скотти из-под штукатурки в вестибюле больницы! И он написал письмо господину Керру с просьбой походатайствовать перед товарищем Молотовым об ускорении начала реконструкции Странноприимной больницы. Это и послужило формальным поводом обвинить его в шпионаже в пользу Соединённого Королевства.

— Давай, Миша, ещё по одной коньячку? — густой зелёный свет просвечивал сквозь уже почти пустую бутылку. Янтарная жидкость разрумянила щёки друзей. Глаза их потеплели и заблестели.

— А ты знаешь, не откажусь, устал сегодня чертовски!.. Я вот что хотел у тебя спросить, Саша… а что за философскую тетрадь ты написал там, у черты, да ещё с таким названием «Герои уходят»? — заинтересовался необычной книгой Рюмина Герцев.

— Понимаешь, Мишенька, вспоминая и записывая Гомера, я вдруг понял, что он излагает историю человечества как историю единоборств. Так, Диомед, Агамемнон, Аякс, Гектор были всегда центром событий. Не нищета и обстоятельства рождали Гениев и Героев, а сверхъестественные силы, воплощением которых они и являлись, сталкивались в боях. Посмотри, Эней — сын Афродиты, Ахиллес — сын Фетиды.

Только Советский Союз с его железной дисциплиной и ужасающей жертвенностью каждым во имя единой цели мог стать воплощением той сверхъестественной силы, что столкнулась в единоборстве с другой силой — фашистской Германией. С землетрясением договориться нельзя, Миша! Его нельзя понять, а можно лишь постараться выжить!

И Рюмин ударился в философские рассуждения о том, что Земля устала, её страсти утихают. Герои уходят из реальной жизни в параллельный мир фантазии, искусства, и те, кто их ещё помнит и помнит это ощущение — каково быть Героем, должны уйти вслед за ними тоже… Слишком больших затрат энергии требуют подвиги! Он пришёл к выводу о том, что развитие нации зависит не от её способности к созиданию, а от её неспособности к разрушению. Герцев сидел, откинувшись на резную спинку дивана, прикрыв глаза, и почти не дышал, боясь прервать откровения друга.

— Оглянись: вокруг одни руины… А я, как не от мира сего, фрески реставрирую, картины в больничных палатах развешиваю… Не хватает хлеба, медикаментов, квалифицированного персонала, тепла. Тот, кто летал, ползать не захочет… Уходить, Саша, мне надо… уходить! Моё время ушло, я пытаюсь его оживить, как будто зелёной краской раскрашиваю пожухлую траву. А ничего не получается! Холодно, серо, одиноко и очень скучно… Стоп! Всё обо мне и обо мне. Как ты сам?.. Как семья?.. — резко переменил тему разговора хозяин кабинета, не забывая при этом в очередной раз наполнить рюмки.

— У меня много изменений. Я вернулся в Демидовскую больницу, получил шикарную квартиру в «Чкаловском» доме. Приглашаю тебя в гости с супругой в это воскресенье на новоселье. Приходи, будут только свои, очень близкие люди. Сыну Ваньке — двадцать лет! В этом году оболтус поступил в медицинский институт, но учится без всякого интереса. Увлекается фотографией и киносъёмкой, пропадает на «Мосфильме» и на киностудии учебных фильмов при институте. Друзья, танцы, молодость… Может, ты на него повлияешь при встрече? — обратился Герцев к Рюмину с просьбой.

— Да, мы с тобой чуть постарше его были, когда ушли на ту, почти забытую Первую мировую, которая, надеюсь, наконец-таки окончилась в сорок пятом. И ничего-то мы с тобой в жизни другого не делали, кроме как шили и штопали искалеченных на войне людей… Хорошо, что Ванька другой и время у него другое. Знаешь, раз он увлекается киносъёмкой, есть у меня для него подарок — трофейная американская кинокамера. Мне из МИДа, по случаю, старый товарищ принёс, зная, что я коллекционирую различные исторические вещицы. Кинокамерой этой пользовались американские операторы, снимая Ялтинскую конференцию, а потом подарили нашим. Пусть Ванька новое время снимает! — произнёс Рюмин, встал, подошёл к своему письменному столу, выдвинул нижний ящик и достал оттуда коричневый кофр. — Передай Ваньке кинокамеру от меня, на удачу. Держи!

— Спасибо огромное! Королевский подарок! — поблагодарил Герцев друга, осторожно принимая кофр с камерой.

— Извини, Миша, но это скорее аванс за работу, чем подарок… Задумал я сделать музей госпиталя и хотел бы попросить Ваню снять фильм об истории Странноприимного дома, о его прошлом и настоящем, о людях, с именем которых связана эта больница, ведь начиная с Отечественной войны двенадцатого года участники всех военных баталий лечились здесь. Недавно был в больничном архиве и откопал историю болезни самого князя Багратиона! Помнишь Державина:

О, как велик, велик На — поле — он!

Он хитр, и быстр, и твёрд во брани;

Но дрогнул, как к нему простёр в бой длани.

С штыком Бог — рати — он.

Оказывается, причина его смерти в запоздалой диагностике: правильное лечение было начато преступно поздно. Эскулапы явно боялись оперировать князя! А был бы он рангом пониже, прооперировали бы вовремя и не умер бы он от осколочного ранения костей голени… Так что… жду Ивана завтра у себя часов в шесть вечера… До свидания! В воскресенье, если не будет срочной операции, увидимся. Привет супруге! — произнёс академик, стараясь не показать другу, насколько сильно он устал от их встречи.

Мужчины обнялись на прощание. Александр Александрович вернулся к столу, а Михаил Михайлович вышел из кабинета со свёртком под мышкой. Он спустился с лестницы, ещё раз поднял голову и посмотрел поверх лесов, установленных в вестибюле больницы. Стоял и долго пытался рассмотреть уже раскрытые фрагменты фрески, пока шея окончательно не одеревенела.

Доктор Герцев-старший покрутил головой, чтобы размять мышцы, и уже двинулся было к выходу, когда мимо него пробежала заплаканная молодая женщина, а за ней вторая. Старая знакомая доктора — санитарочка тётя Катя в сатиновой косынке сердито мыла полы и ворчала:

— Вернулся нехристь на нашу голову, сам покоя не знает и другим не даёт!

— Добрый вечер, Екатерина Петровна, что случилось? — поздоровался с женщиной Герцев.

— Здрасте, Михал Михалыч! Кому добрый, а кому и не очень… Да… друг ваш лучший… опять новую докторшу обидел… Ну не любит он женщин хирургов! Считает, что это сплошное недоразумение и несчастье. А тут ещё увидал молоденькую нашу Раису Фёдоровну всю накрашенную и надушенную, да как заорёт: «Мыться!.. В ванную комнату немедленно! Это больница, а не бордель! А вы, милостивая государыня, врач, а не маркитантка!» Она, конечно, в слёзы — и убежала… Да это ещё цветочки… На прошлой неделе во время операции стукнул анестезистку Лиду Анисимову. Оно, конечно, за дело: не мечтать надо, а за давлением больного следить. Так та в местком побежала жаловаться. Главный врач к нему пошёл, разговоры разговаривал, после чего маэстро извинился перед Лидой сквозь зубы… Вы бы поговорили с ним, Михаил Михайлович! Люди — злые, опять беда может приключиться… Товарищ Сталин, покойный, говорил, что у нас незаменимых нет!.. Да ты иди, иди, соколик! А то натоптали — мне пол мыть надо, говорить некогда. Докторов много, а полы мою я одна, — поведала гостю последние события уборщица, ловко орудуя шваброй.

В июне пятьдесят четвёртого академик Рюмин прилетел в Киев и спустился с Подольского спуска к старой церкви в Кирилловской психбольнице. Он долго смотрел на белого врубелевского голубя под самым куполом храма, словно Святой Дух снизошёл на него. При возвращении обратно в Москву в самолете Александру Александровичу стало плохо — схватило сердце. Пилот даже снизил высоту полёта, чтобы академику было легче дышать. Ехать в больницу хирург отказался, из аэропорта отправился прямо домой и лёг отдохнуть на диван в своём домашнем кабинете, где и нашла его мёртвым жена ранним утром следующего дня.

Мы идём к Фестивалю

По семейной традиции Ваня Герцев должен был стать врачом. Он ещё не родился, а уже тяжкий груз семейных обязательств лежал на его плечах. Отец его, Михаил Михайлович Герцев, был известным в Москве хирургом; дед его, Михаил Иоганович Герцев, работал военным врачом с самим Пироговым. Род свой Герцевы вели от немецкого лекаря Иоганна Герца, что приехал в Москву ещё при Фёдоре Алексеевиче Романове и поселился в Немецкой слободе, или на Кукуе, куда захаживал сам царь Пётр. И, как гласили семейные предания, именно о Иоганне Герце тот говаривал: «Брадобреев, лекарей и прочую мразь на парад не пущать!»

Долг, честь и жизнь во имя дела, которому ты служишь, — это были те три точки, через которые проходила плоскость жизни семьи Герцевых. Когда вечером садились обедать, глава семьи наполнял из холодного запотевшего графина серебряную семидесятиграммовую рюмку водкой и провозглашал тост: «За здоровье больного, что я сегодня оперировал!» И так триста лет.

Ваня ненавидел эту старую рюмку, запах медикаментов, впитавшийся намертво в кожу отца и во весь дом, бесконечных родственников — дальних и ближних, родственников родственников, друзей родственников и вообще любого, кто мог постучаться, в том числе и среди ночи, в дом Герцевых и сказать, что он приехал от тёти Дуси, троюродной сестры дяди Пети из Крыжополя, лечиться в Москву к доброму доктору Герцеву и помогите Христа ради.

Маленький Ванечка всё свое раннее детство хотел увидеть этого «Христаради», упоминание которого в любое время суток забирало у него маму, заставляло её стелить постели для приезжих, кормить их, а папу — устраивать в свою больницу и лечить. «Врачи — это разжалованные жрецы, — смеялся отец. — Левиты служили Богу единому, а мы — больному человеку».

Ваня с рождения жил среди больных людей, ненавидел этот больной мир и хотел убежать в прекрасный мир кино, где обитали молодые красивые женщины и сильные здоровые мужчины. Отец поддерживал его увлечение фотографией и кинематографом, но только как занятие в свободное от основной мужской профессии время. Повинуясь воле семьи, Иван с третьего раза всё-таки поступил в медицинский институт.

При институте была киностудия, где снимались учебные фильмы для студентов всех медицинских вузов страны. Со второго курса института Герцев-младший начал в ней работать оператором. Ещё бы! У него была собственная американская трофейная кинокамера, что ему подарил сам академик Рюмин. Вначале он снимал ею самого академика, его потрясающие операции, Странноприимную больницу и врачей, что работали в ней.

Александр Александрович Рюмин познакомил его с Верой Сергеевной, монтировавшей киноленты великого Эйзенштейна. С нею Ваня работал над документальным фильмом для музея истории медицины Странноприимного госпиталя. И в процессе этой работы многому научился да ещё приобрел связи на «Мосфильме».

Работа на студии помогла ему пережить годы зубрёжки в институте и добраться до четвёртого курса. Весной его вызвали в комитет комсомола института, где секретарь комитета комсомола вихрастый Вася Ковбас выпалил ему: «Слушай, товарищ Герцев, наша институтская киностудия рекомендует тебя как лучшего оператора! А Фрунзенский райком комсомола просил прислать именно лучшего кинооператора с нашей студии для съёмок документального фильма „Мы идём к Фестивалю“ об участии комсомольцев района в подготовке VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Завтра явишься к девяти утра в орготдел райкома… Справку об освобождении от занятий и переносе учебных циклов на сентябрь получишь в ректорате. По всем вопросам обращайся лично ко мне! Все понятно? Свободен!»

Утром следующего дня Иван вместо метро погрузился в троллейбус у Курского вокзала и направился в сторону Фрунзенской набережной, в райком. Ему хотелось осмотреться, увидеть улицы столицы, понаблюдать за москвичами, прочувствовать атмосферу города и настроиться на съёмку.

Уже метров за пятьдесят до здания райкома сердце у парня выскакивало из груди, как бешеное, спина была мокрая, коленки дрожали. На третьем этаже бывшего барского особняка на Усачёвке он нашел табличку с надписью «Орготдел», постучал в дверь — ему никто не ответил. Дверей в коридоре было немало, они закрывались и открывались, оттуда выскакивали молодые ребята и девушки с какими-то бумагами, папками, коробками. Ивану захотелось вжаться в стену и исчезнуть с этого активного праздника жизни навсегда. Но тут какая-то толстая девушка с косой остановилась напротив него и, энергично напирая бюстом серьёзного размера, спросила:

— Ты кто?

— Дед Пихто! — очумело ответил Иван.

— А… я знаю! Ты к Жене Лисицыну из орготдела… ты из медицинского института, кинооператор, — догадалась она, глядя на его висящую сбоку кинокамеру. — Вот и Женя идёт! А я — Галя Трифонова, секретарь комитета комсомола завода «Каучук», — отрапортовала девушка. Рука её, покрытая холмиками мозолей, с такой силой стиснула Ванину ладонь, что от неминуемого перелома пальцев его спасло лишь появление высокого парня в синем костюме со значком ВЛКСМ на лацкане пиджака.

— Уже познакомились? Отлично! Заходите оба в кабинет. Работать будете вместе… Галя будет отвечать за транспорт, наличие плёнки, другого необходимого оборудования, за согласование с райкомом плана и мест съёмки. На эту неделю план съёмки разработал я сам, а на следующую, Галя, представишь мне свой для согласования и утверждения в четверг утром… Сегодня будете работать с хозяйством по выращиванию голубей для проведения праздника открытия фестиваля. Сорок тысяч голубей надо поставить на крыло к концу июля! Одна из самых больших голубятен — у Галининых ребят, на заводе «Каучук». Вот туда, на Усачёвку, сейчас и дуйте! А в среду, к шести часам вечера, появитесь в общежитии Первого меда на Малой Пироговке. Там у них интересный конкурс по подготовке студентов к фестивалю будет проходить, «Вечер весёлых вопросов» называется. Ребята придумывают занимательные смешные вопросы и ответы по истории Африканского союза, по различным национально-освободительным движениям, анекдоты об импрессионистах, спорят о творчестве Хемингуэя и о многом другом.

Вот вчера, например, встретил их капитана команды Аркадия, так он мне рассказал шутку из последнего вечера. На конкурсе капитанов один из участников задаёт другим вопрос: «Нравятся ли вам худые, треугольные девушки с длинными носами?» Ответ звучал так: «Да, нравятся, поскольку я поклонник творчества Пабло Пикассо, а он автор эмблемы фестиваля — белого голубя мира». Здорово! С такой шуткой эмблема фестиваля сниться будет!

Вот вам накладная и путевой лист, поедете завтра в гараж горкома партии и получите в своё распоряжение открытый ЗИМ. На нём установите треногу и сможете снимать прямо по ходу машины. Обязательно надо показать работу наших комсомольцев на стадионе Ленина в Лужниках, ведь там — сердце фестиваля! Оно находится на нашей территории, значит, как сказала сама Екатерина Алексеевна Фурцева, которая была секретарём райкома партии именно нашего района, «быть комсомольцем Фрунзенского района — огромная честь и ответственность» … Партия и лично товарищ Фурцева предъявляют особенные требования к молодёжи нашего района, — без остановки мелкими очередями выдавал комсомольский деятель.

Товарищ Лисицын ещё долго накачивал ребят, а у Ивана в голове была только одна мысль: «Дадут открытый ЗИМ! Треногу и плёнки — сколько хочешь! И можно будет снимать улицы, голубей, Ленинские горы, Москву… А девчонки… все будут мои! Я с камерой… на ЗИМе, этой огромной чёрной, лакированной машине с открытым верхом… снимаю… вижу потрясающую блондинку — длинноногую, юбка колоколом. Машина останавливается, я медленно выхожу, подваливаю к ней и говорю: «Я режиссер и оператор с «Мосфильма!» — или лучше — «Я с телевидения, с Шаболовки. Ищу персонажей для съёмок молодёжного фильма о фестивале!» И назначаю ей свидание в Лужниках… А потом, потом…»

— Иван! Треногу, иное оборудование и плёнку будешь брать на Шаболовке, в их комитете комсомола. «Вот тебе письмо с печатью и подписью», — громко объяснял Лисицын, мешая парню предаваться весенним эротическим фантазиям, что возбуждали Ваню намного сильнее, чем перспектива съёмки комсомольских субботников по озеленению стадионов и улиц столицы.

Рыжая московская весна яркими фестивальными ромашками, флагами и голубками расплескалась по скверам, улицам и мостам.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.