Бесплатный фрагмент - Тугие узлы отечественной истории

Помощник В. А. Крючкова рассказывает...

От автора

Внимательный читатель сможет без труда заметить, что предлагаемая Вашему вниманию книга и по характеру изложения материала, и по стилю его литературного оформления во многом совпадает с ранее изданной книгой «Кукловоды и марионетки. Воспоминания помощника председателя КГБ Крючкова». Так оно и есть. Хотя, если быть совсем уж точным даже в деталях, то помощником Владимира Александровича Крючкова я действительно был, причем на протяжении целых пяти лет. Но вот помощником Председателя КГБ не был никогда — это выпускающий редактор издательства «Родина» так меня самовольно «перекрестил» в целях рекламы издаваемой им книги. Он, по-видимому, полагал, что тем самым повысит мой должностной статус в глазах читателей, а на самом деле он его понизил — оба помощника Председателя КГБ СССР были моими прямыми подчиненными как начальника Секретариата КГБ СССР. Как бы там ни было, Вы сможете теперь познакомиться со второй частью давно задуманной мною и подготовленной около десяти лет назад книги, с продолжением авторских набросок и размышлений все на ту же актуальную и, увы, по-прежнему злободневную тему: так для чего и ради чего вообще существовал Комитет государственной безопасности СССР, Комитеты государственной безопасности союзных республик? От каких угроз они были призваны защитить советское государство, советское общество и советских граждан в первую очередь, и «от чего» или «от кого» они так и не сумели в конечном итоге их защитить?

Вопреки ныне достаточно распространенному, до предела вульгаризованному и примитивизированному средствами массовой информации мнению, советские органы государственной безопасности какой-то особой, самостоятельной роли на всем протяжении существования советской власти вначале в РСФСР, а затем и в СССР, не играли. Они всегда были лишь хотите «надежным», хотите «послушным» инструментом в руках либо конкретных лидеров страны (прежде всего В.И.Ленина и И.В.Сталина), либо ее важнейших коллегиальных политических органов, например, Центрального Комитета КПСС и его Политбюро. Не было в истории ВЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ при СМ СССР — КГБ СССР ни одного (!) даже кратковременного периода, когда органы безопасности страны сумели бы решающим образом возвыситься над органами власти политической — неважно, как она называлась в тот или иной период. Хотя бы потому, что в понятии «государственная безопасность» его смысловой основой является именно «государство», но отнюдь не его «безопасность» как одна из составных характеристик. Не будет самого «государства» в любом его виде и в любой форме, кому и зачем вообще понадобится вся его как «внутренняя», так и «внешняя» безопасность? В подобной ситуации, скорее всего, станут вслед за В.И.Лениным бездумно повторять: «Всякая революция лишь чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Любая революция действительно всегда найдет способы, методы и средства от кого-то защититься, да вот только от кого «государству перманентной революции» надлежало защищаться прежде всего? От союзных большевикам «левых эсеров», от враждебных наскоков Германской империи, от вечных происков Антанты или соседней Японии, от иезуитского коварства Л.Д.Троцкого или же от врожденного самодурства Н.С.Хрущева? Ответ здесь очень прост до зевоты: от кого «на» — от того и «бу»!

В этой книге основной упор я сделал на освещении ряда аспектов национальной политики в СССР, которая напрямую пересекалась с повседневной деятельностью органов государственной безопасности и правоохранительных органов страны. Мне представлялось принципиально важным и настоятельно необходимым подчеркнуть исключительную важность именно этой стороны государственного строительства и государственной политики в отношении отдельных этносов, наций, народов и народностей. Ибо, по моему глубочайшему убеждению, именно обострение межнациональных отношений в Советском Союзе при полном отсутствии своевременного и эффективного реагирования на него с внесением партийно-государственным руководством страны существенных коррективов в сфере национального строительства стало одной из основных причин преждевременного распада Союза ССР.

Во время своего визита в Рим в июне 1984 года в качестве председателя Комитета по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР М.С.Горбачев, отвечая на вопрос своих зарубежных собеседников о глубинном смысле нашумевшего в тот период документа под непритязательным названием «О совершенствовании производственных отношений социализма и задачах экономической социологии», формальным автором которого был его прямой выдвиженец — завотделом социальных проблем ИЭиОПП Т.И.Заславская, открыто заявлял, что главная проблема СССР лежит вовсе не в сфере экономики, и что его, на тот период всего лишь рядового секретаря ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства (!), «гораздо больше тревожит национальный вопрос»! Как хотите — так сегодня можете все это и воспринимать…

Равно, как и расшифровывать загадочную, политически весьма невнятную фразу Ю.В.Андропова: «Мы еще до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным методом проб и ошибок». Вот будущий социологический академик Заславская при активном содействии полного научного неуча Горбачева и поставила на место «ползучего эмпирика» Андропова с помощью так называемого Новосибирского манифеста, по сути означавшего полную смену социально-экономического уклада в СССР. Который, однако, позволил Горбачеву весьма триумфально начать настоящую ползучую контрреволюцию в СССР под лукавым названием «перестройка». Полагать при этом, что указанный «манифест» является индивидуальным творением Т. Заславской, а не коллективным трудом тесно сгрудившейся вокруг М. Горбачева андроповской команды политологов и экономистов — это все равно, что считать подлинными авторами «Слова к народу» А. Проханова или Г. Зюганова.

Надеюсь, Вы сможете узнать из этой книги кое-что о том, чем зачастую вынужденно, порой — ситуативно, даже рефлекторно, но отнюдь не по своей доброй воле или даже не в силу служебного долга, а зачастую вопреки собственным, общечеловеческим представлениям о добре и зле доводилось заниматься подразделениям советской внешней разведки и, в более широком смысле — советским органам государственной безопасности в самый разгар так называемой горбачевской перестройки. Особенно в наиболее лихие и наиболее тяжкие времена пресловутой горбачевско-яковлевской эпохи «нового политического мышления», торжества взятого правящей верхушкой страны курса на ускоренную деидеологизацию советской внешней политики при полном забвении многочисленных внутренних проблем страны, резкое нарастание числа которых и их значительное обострение привели в итоге к развалу некогда великого и могучего государства, нашей бывшей общей Родины — Союза ССР.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ГКЧП

Попробую-ка я на сей раз шире использовать передовые методики «искусственного интеллекта» под названием Voice Dictation, а вдруг что-то толковое из этого да и получится? При этом обязательные ссылки на какие-то использованные источники приводить уже не буду, надоело это бессмысленное занятие. Кто заинтересуется, тот при необходимости сможет проверить мои наблюдения, оценки и выводы путем самостоятельного поиска, ведь я же не какой-то научный труд сочиняю для «яйцеголовой» публики. Все равно в патентованные и сертифицированные историки меня в результате моих литературно-публицистических трудов никто не зачислит, тем более, что историю как науку я не воспринимаю от слова «совсем». «Работа» — да, «профессия» — yes, полезное для общества «занятие» — пожалуй, но только не наука как источник новых объективных знаний об окружающей нас действительности. Вопреки своим многолетним заскорузлым привычкам начну на сей раз свое повествование по заявленной теме не с «ab ovo», как обычно, а непосредственно с самого конца. Конкретнее — с прямого ответа на прямо поставленный неравнодушной частью нашего общества вопрос: «Так почему же Комитет государственной безопасности СССР не смог выполнить свой конституционный долг по защите безопасности советского государства?». Не говорю при этом «социалистического», потому что к 1991 году от этого крайне идеологизированного прилагательного, благодаря мощным усилиям до предела политизированной толпы в составе 2250 местных аборигенов, известных в отечественной истории под названием Съезд народных депутатов СССР, осталась всего лишь достаточно бледная, куцая и во многом лицемерная внешняя оболочка.

Отвечаю прямо и откровенно: КГБ просто не дали этого сделать! Причем, на моей памяти, с ним так поступали неоднократно, по-сути превратив к концу существования СССР ведущее государственное ведомство в сфере безопасности и противодействия деятельности зарубежных спецслужб в фактического заложника политических игр правящих элит в Центре и на местах. Главным образом — в перманентной и никогда не прекращавшейся борьбе за власть между М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельциным. Взять, к примеру, те же перехваты («прослушки») телефонных разговоров многих деятелей тогдашней советской верхушки, которые регулярно, бесперебойно и во все возрастающих объемах направлялись из КГБ СССР на доклад Президенту СССР по каналу Крючков-Болдин-Горбачев вплоть до 18 августа 1991 года включительно!

«Антиконституционный» и «антигорбачевский» орган под названием «ГКЧП» уже якобы «под парами» находится, на «низком старте» стоит, а первому руководителю страны по-прежнему привычные плюшечки скармливают, преимущественно на тему преобладающих умонастроений в самых верхних эшелонах власти накануне предстоящего подписания Союзного договора. Ну, и что же, «в коня» ли пошел весь этот спецслужбистский корм, приготовленный немалыми совокупными стараниями целого ряда подразделений КГБ? Для кого мы тогда старались, на кого по-преимуществу работали? Ответ на этот риторический вопрос вы сегодня сами знаете не хуже меня.

А пресловутая «ум, честь и совесть нашей эпохи» — некогда 19-миллионная КПСС (правда, к 1991 году ее численность стремительно сократилась аж на 5 млн. членов после снятия с нее статуса «правящая»), не смогла воздвигнуть на пути зловещего роста деструктивных веяний ни малейшей идейной преграды, не сумела противопоставить им и выдвинуть ни одного внятного организационного решения в рамках своего партийного Устава. И посему после XIX Всесоюзной партконференции она лишь позорно и уныло плелась в хвосте назревающих повсюду грозных событий для дальнейших судеб страны и общества. Да еще и всячески пытаясь при этом спрятаться за все более тощую и все более сутулую спину Комитета государственной безопасности СССР, инициативность и самостоятельной действий которого сковывались и ограничивались буквально со всех сторон. Я в течение почти всего периода проведения XXVIII съезда КПСС в июле 1990 года бездарно проторчал в правом амфитеатре Кремлевского дворца съездов, слушая всю это бестолковую трескотню и бесконечную болтовню партийных выдвиженцев, о чем тошно вспоминать до сих пор. «Демократическая платформа», «Марксистская платформа», развернувшийся процесс создания альтернативных компартий в республиках — противно сейчас все это вспоминать без чувства глубокого отвращения…

Выражаясь менее образно, но гораздо более определенно — начну-ка я свой рассказ с достаточно бесславного эпизода современной отечественной истории под названием «ГКЧП». Всего лишь три дня просуществовал «Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР», если кто подзабыл эту аббревиатуру. Задумка сама по себе была, может быть, и неплохой, да вот только исполнение оказалось прямо совсем никудышним. Прежде всего — по причине весьма пестрого и разнородного состава участников «августовского путча». В итоге получилась весьма нестройная команда произвольно и наспех подобранных людей, которую в народе насмешливо прозывают «тяни-толкай» — по имени известных персонажей детских сказок Хью Лофтинга «Доктор Дулитл» и Корнея Чуковского «Доктор Айболит».

Однако поистине разрушительной для мировой державы под названием Советский Союз оказалось та череда событий, которые непосредственно последовали за крахом ГКЧП в период с 23 августа по 8 декабря 1991 года. И, к моему глубочайшему сожалению, оказался полностью правым первый и последний президент уже несуществующей более страны покойный Михаил Сергеевич Горбачев, который очень нагло и вызывающе, глядя прямо в глаз телекамеры, произнес всему советскому и мировому обществу пророческие слова: «Полной правды об этом событии вы не узнаете никогда!». Я трижды публично выступал по данной теме с достаточно объемными статьями: «Закрытое заседание. Рассказывает бывший начальник Секретариата КГБ СССР Валентин Сидак», «Незарубцевавшаяся августовская рана державы» и «Этот противоречивый ГКЧП». Думается, их совокупного содержания вполне достаточно для того, чтобы отчетливо обозначить личное отношение к этому событию, круто поменявшему всю мою дальнейшую жизнь, вынудившему начать ее фактически с самого начала, по сути — «с чистого листа». Содержание двух последних статей я еще до их публикаций в газете «Правда» предварительно согласовывал с Владимиром Александровичем Крючковым, чьим мнением всегда неизменно дорожил. Надо сказать, что высказанные им замечания, как и отдельные смысловые и редакционные правки его сына Сергея (к сожалению, умершего в прошлом году) я неизменно учитывал в своих публикациях, хотя, следует откровенно признать, не всегда и не во всем был полностью с ними согласен.

Да, внешним, чисто формальным поводом для августовского выступления «гекачепистов» действительно стала подготовка проекта нового Союзного договора, резко усилившая центробежные тенденции в стране (это т.н. новоогаревский процесс). Но он представлял собой лишь лицевую сторону медали, скрывавшую потаенное стремление Михаила Горбачева нанести решительное политическое поражение Борису Ельцину, сознательно взявшему после 12 июня 1991 года курс на создание системы и вертикали фактического «двоевластия» в стране в условиях постоянно растущих политических амбиций российских элит, демонстрации ими своего стремления к полной финансово-экономической самостоятельности и независимости от Центра. Именно с этой целью к участию в выработке нового Союзного договора в качестве самостоятельных субъектов права были привлечены председатели Верховных Советов шестнадцати (!) автономных республик РСФСР и одной автономной республики Узбекистана (Кара-Калпакии).

Почему такое вдруг стало возможным? Во-первых, к началу 1991 года практически все автономные образования России объявили о своем суверенитете и в одностороннем порядке повысили свой государственный статус: автономные республики — до уровня Союзных республик; автономные области — до уровня автономных республик; автономные округа — до уровней автономных республик или автономных областей. Во-вторых, 12 июля 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление «О проекте Договора о союзе суверенных государств», в котором была подчеркнута необходимость зафиксировать в проекте будущего Союзного договора, что участниками его подписания и, соответственно, субъектами будущей федерации являются как союзные республики, так и входящие в них на договорных или конституционных основах автономные республики.

По-существу пресловутый Новоогаревский процесс, темная политическая возня вокруг порядка организации Всесоюзного референдума о сохранении Союза ССР и, в особенности, вокруг формулировок, выносимых на плебисцитное голосование его гражданами, и, вообще, вся грязная и нечистоплотная горбачевская «игра в новый Союзный договор» начались уже в 1990 году — в 1991 году наблюдался лишь чисто внешний апофеоз всех этих подспудных процессов. Не было ни малейшей острой и насущной необходимости менять саму основную договорную базу существования Союза СССР — все возникшие проблемы и противоречия можно было планомерно и последовательно урегулировать в рамках функций и полномочий единственного легитимного высшего органа государственной власти в стране — вновь созданного Съезда народных депутатов СССР. Напомню, что к исключительному ведению съезда относилось принятие Конституции СССР и внесение в нее изменений, а также принятие решений по вопросам национально-государственного устройства, отнесенных к ведению Союза ССР.

Проходивший в период с 17 по 27 декабря 1990 года IV Съезд народных депутатов СССР только и занимался тем, что решал — как сохранить СССР в виде союзного государства, на какой единой и приемлемой для всех сторон правовой основе можно было бы осуществить это на практике? Закон о всенародном голосовании (референдуме) был принят для этого специально и, по сути, искусственно, без ярко выраженного политического запроса со стороны всего населения страны. Конституционная реформа 1988 года — это ярчайший и очень наглядный пример политического блефа Горбачева, стремившегося к неограниченной единоличной власти в союзном государстве путем ликвидации любых государственно-политических органов, которые могли бы ему в этом воспрепятствовать. Это было отражением его постоянного и неизбывного стремления полностью избавиться, наконец-то, от опеки и контроля со стороны Коммунистической партии Советского Союза, Генеральным секретарем и членом коллегиального Политического бюро которой он в тот период являлся. Вот когда КПСС следовало бы забить тревогу по-настоящему — с момента создания института президентства в СССР! Который политически был абсолютно несовместимым с самой идеей Советов как коллегиальных органов народной власти и управления территориями.

Известно, что саму идею введения института президентства в СССР до Горбачева пытались протащить не единожды, но каждый раз без особого успеха. Первая попытка состоялась при И.В.Сталине в 1936 году, вторая — при Н.С.Хрущеве в 1960 году, а третья была озвучена в ходе 19-ой Всесоюзной партконференции (июнь-июль 1988 г.). Наиболее четко, ясно и недвусмысленно высказал отношение к данной идее И.В.Сталин, выступивший по поручению Конституционной комиссии 25 ноября 1936 года на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов с докладом «О проекте Конституции Союза ССР». Вот что он сказал, давая оценку предложенным для внесения в Конституцию поправкам.

«9) Далее идёт дополнение к 48-й статье проекта Конституции. Оно требует установления всеобщих выборов для избрания председателя Президиума Верховного Совета. По проекту Конституции председатель Президиума Верховного Совета избирается Верховным Советом СССР, а авторы дополнения предлагают, чтобы он избирался в порядке всеобщих выборов, так же как и остальные верховные органы. Я думаю, что эта поправка неправильна, она противоречит духу нашей Конституции, и она должна быть отвергнута. У нас нет во всей системе нашего строя, у нас нет и не может быть единоличного президента, выбираемого в порядке всеобщего голосования. Президента, который мог бы противопоставлять себя Верховному Совету. У нас нет и не должно быть таких порядков. Президент у нас коллегиальный, — это Президиум Верховного Совета Союза ССР, в том числе и председатель Президиума.

По-моему, поправка должна быть отвергнута, как противоречащая самому духу нашей Конституции. Только та система организации верховных органов, при которой председатель Президиума Верховного Совета не только избирается Верховным Советом, но и подотчётен ему. Только такой порядок может гарантировать население от всякого рода осложнений и случайностей, какие очень часто бывают при других порядках — на Западе, в Европе и в Америке».

Для лучшего понимания ситуации вокруг подписания нового Союзного договора представляет исторический интерес и его высказывание относительно необходимости установления четких разграничений в статусе союзных и автономных республик в Союзе ССР. Оно, на мой взгляд, отнюдь небезупречно с позиций внутренней логики и строгого единообразия в подходах, но зато очень хорошо объясняет, почему в Советском Союзе могли существовать Молдавская и Карело-Финская ССР, почему Азербайджанская ССР была бы немыслимой без Нахичеванской АССР, а Грузинская ССР — без Аджарской АССР. Наконец — почему Еврейская Автономная область была совершенно произвольно создана советским руководством не где-то в бывшей царской «черте оседлости», а на самом «краю Ойкумены», но зато на границе с Китаем… Вновь процитируем И.В.Сталина.

«3) Далее идёт дополнение ко второй главе проекта Конституции. Состоит оно, это дополнение, в следующем: авторы дополнения требуют, чтобы автономные республики по мере их развития, культурного и хозяйственного, чтобы автономные республики переводились в разряд союзных республик после того, как они вырастут в хозяйственном и культурном отношении. Я думаю, что эта поправка тоже не должна быть принята съездом, потому что она неправильна не только с точки зрения её содержания, но и с точки зрения её мотивов: мы не можем переводить автономные республики в разряд союзных или не переводить на основании того, что они культурно развиты или не развиты культурно. Этот мотив не марксистский. Он вообще чужд марксистской идеологии.

У нас есть союзные республики, которые в культурном отношении стоят ниже, чем автономные некоторые. Однако они являются союзными, потому что не вопросы культурной зрелости играют роль, а совсем другие вопросы. Взять, например, Киргизскую Республику, которая становится союзной, и взять Автономную Республику Немцев Поволжья. Конечно, Республика Немцев Поволжья в культурном отношении стоит выше, чем Киргизская Республика, однако это ещё не значит, если она стоит выше, то её надо перевести в разряд союзных республик. Казахскую Республику переводят в разряд союзных республик, а Татарская Республика остаётся как автономная, но это ещё не значит, что Казахская Республика культурнее, чем Татарская. Дело обстоит как раз наоборот. Стало быть, есть какие-то объективные признаки (мотивы) объективные, на основании которых решается вопрос о переводе или не переводе автономных республик в разряд союзных республик. Какие это такие признаки? Этих признаков, по-моему, три.

Во-первых, необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы она была окраинной, чтобы она не была окружена со всех сторон территорией СССР. Почему? Потому что если за республикой сохраняется право свободного выхода из СССР, то свободно выходить из СССР может только такая республика, которая не окружена со всех сторон территорией СССР. Взять, например, Татарскую (или Башкирскую) автономную Республику. Допустим, что их перевели в разряд союзных республик. Могут ли они поставить логически-фактически вопрос о праве своего выхода из состава СССР? (А союзной республикой можно назвать только такую республику, которая имеет объективные возможности поставить вопрос о выходе из СССР). Нет, не могут, потому что и та, и другая республики со всех сторон окружены территорией СССР. И им, собственно, некуда выходить из СССР (некуда выходить из СССР!).

Говорят, что, вообще вопрос о праве свободного выхода из СССР не имеет практического значения, потому, что нет у нас республики, которая бы ставила вопрос о выходе из Союза ССР. Это верно, что таких республик нет у нас. Но это ещё не значит, что мы не должны зафиксировать право республики на свободный выход. У нас нет, так же, таких республик, которые хотели бы подавить другие республики союзные. Однако мы считаем, нужно всё-таки, зафиксировать в Конституции равенство прав всех республик, исключающее возможность подавления одной республики другой республикой.

Второй признак. Необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы в этой республике, нация, которая дала название республике, чтобы она представляла компактное большинство. Например, взять Крымскую Республику. Она окраинная, что первому признаку удовлетворяет, но крымские татары там не составляют большинства, наоборот — они представляют меньшинство. Стало быть, было бы неразумно ставить вопрос о праве выхода Крымской Республики из состава СССР. Потому что большинства то у неё нет, все-таки, у этой республики. Стало быть, было бы неправильно ставить вопрос о переводе таких республик, как Крымская Республика из автономных в союзные республики.

И, наконец, третий признак. Это то, чтобы республика была не очень маленькой и не очень слабой, чтобы она имела ну хотя бы, не меньше миллиона население. Почему? Потому, что трудно было бы представить отдельное независимое существование маленькой советской республики, у которой армия ничтожна и ресурсы ничтожны. Едва ли можно сомневаться, что этакую республику хищники империализма живо прибрали бы к рукам и слопали бы. Вот вам три объективных признака, отсутствие которых в данный исторический момент не даёт основания говорить о возможности и о правильности перевода тех или иных автономных республик в разряд союзных республик».

Необходимо особо подчеркнуть, что c точки зрения возможности введения чрезвычайного положения на своих территориях союзные и автономные республики в правовом отношении были фактически равноправными. Статья 2 Закона СССР от 05.04.1990 г. №1407—1 «О правовом режиме чрезвычайного положения» гласила следующее: «Чрезвычайное положение на территории союзной, автономной республики или в отдельных местностях, входящих в состав одной республики, объявляется Верховным Советом соответствующей союзной, автономной республики с уведомлением об этом Верховного Совета СССР, Президента СССР, а также Верховного Совета соответствующей союзной республики». При этом непосредственным поводом к введению чрезвычайного положения могли быть не только стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы, эпидемии и эпизоотии, но и возникновение массовых беспорядков среди населения. Иными словами, Верховный Совет СССР играл самостоятельную роль лишь в случае введения чрезвычайного положения по всей стране, как это прямо вытекало из содержания последнего абзаца указанной статьи Закона.

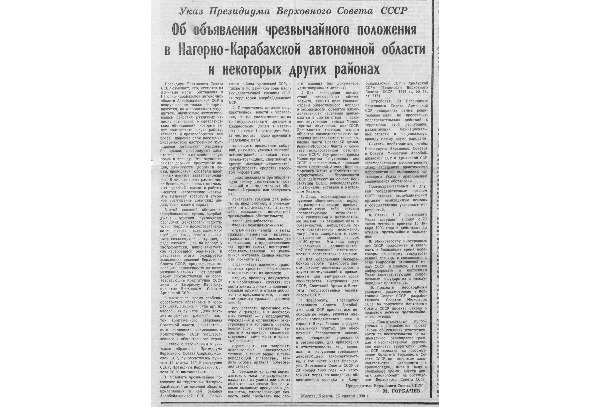

После ядерной катастрофы в Чернобыле, спитакской трагедии, мощных взрывов объектов транспортной инфраструктуры в Арзамасе, Свердловске, Уфе и других местах, с началом широкомасштабных межнациональных столкновений в Нагорном Карабахе и других регионах обходиться лишь привычным правовым инструментарием, заложенным в Конституции СССР 1977 года и в построенных на ее основе законах, уже было просто немыслимым. Поэтому и потерпели полный крах искусственные, изначально нежизнеспособные юридические формулы вроде «введения особого порядка управления» по типу Комитета Особого Управления Нагорно-Карабахской автономной областью в составе восьми человек под председательством А.И.Вольского. Потребовался дополнительный Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1990 года №1060-I «Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и некоторых других районах». Толку, правда, от этой очередной горбачевской пустышки было мало — явно не хватало, так сейчас стало модным говорить, должной «имплементации» (т.е. конкретных организационно-правовых механизмов исполнения) этого нормативного акта…

Приведу несколько наиболее принципиальных, на мой взгляд, положений из моих газетных публикаций по тематике «чрезвычайного положения».

«КГБ СССР как орган защиты безопасности советского государства погубило, на мой взгляд, избыточное, в чём-то даже намеренно показное законопослушание и очевидная несамостоятельность в своих действиях из-за постоянно навязываемой с 1957 года линии ЦК КПСС на главенствующую роль партийных установок в сравнении с буквой и духом норм действующего законодательства. Бог ты мой, сколько сил и энергии угробили впустую (в масштабах целого ведомства!) на создание двух никчемных, как показали последующие события, документов — законопроектов о КГБ СССР и о системе органов государственной безопасности в СССР! Двенадцать (!) раз рассматривали эти законопроекты — вначале при В. М. Чебрикове, а затем и при В. А. Крючкове — на заседаниях Коллегии и на совещаниях руководства КГБ СССР! Куча сотрудников ведомства отнюдь не оперативного звена выковала себе на них известность и высокие воинские звания, получила за „вылизывание“ каждой запятой в текстах этих бумажонок самые высокие ведомственные награды. А реального проку-то от этих принятых в мае 1991 года законов много ли сталось в решающий момент бытия СССР, когда государство уже стояло на краю пропасти, находилось накануне дня своей гибели? Абсолютно никакого! Тем не менее до августовской трагедии КГБ верно служил Советскому государству и народу. Август 1991 года подвёл под этим служением черту».

«Безусловно, в моих глазах основная тяжесть исторической и правовой ответственности за трагедию августа 1991 года лежит прежде всего на той кучке людей, которые своим двуличием, лицемерием и трусостью навечно покрыли позором высокое звание „народный депутат СССР“. А если говорить ещё определённее — на членах Верховного Совета СССР, который тогда возглавляли А.И.Лукьянов, Е.М.Примаков, И.Д.Лаптев и Р.Н.Нишанов. В большинстве своём они повели себя, скорее как шкодливые коты перед наказанием со стороны сурового хозяина, чем как единственный легитимный высший орган власти страны, погибающей на глазах у всех жителей планеты. Конституцию СССР никто не отменял, да и не мог отменить после мартовского референдума за сохранение Советского Союза. Не надо только было выдумывать какие-то мудрёно-лукавые юридические формулировки типа „сохранение СССР как обновленного Союза Суверенных Государств, в котором будут в полной мере обеспечены права и свободы человека и гражданина“. Прямо-таки ритуальные масонские формулы времен Дантона и Робеспьера, а не простая, понятная любому гражданину, любому жителю самого глухого села в самом отдалённом регионе страны альтернатива: „Да!“ или „Нет!“, „Быть!“ или „Не быть!“ далее Советскому Союзу…».

«По моей сугубо частной оценке, именно Верховный Совет РСФСР во главе с Р. Хасбулатовым вкупе с вице-президентом России А.Руцким, быстро переметнувшимися на сторону Ельцина И. Силаевым, Е. Шапошниковым, П. Грачевым, А. Лебедем и им подобными открыто предавшими социалистическую Родину историческими персонажами и стали той самой последней «соломинкой», которая переломила хребет не только «коммунистическому верблюду», но и всей существовавшей в тот период системе государственной власти в СССР. Именно российские депутаты того периода все вкупе и каждый поодиночке, при этом совершенно неважно — желали они того или нет, стали (за очень редким, вполне хватит пальцев рук, исключением) истинными могильщиками советской власти в стремительно разваливающемся Советском Союзе. Да, могильщиками, а отнюдь не ее защитниками, хотя формально и назывались депутатами одного из республиканских Советов. Разве каждый отдельно взятый депутат ВС РСФСР образца 1991 года стал чем-то отличаться от аналогичного по статусу российского политика в 1993 году? Никаких перевыборов, как известно, в этот промежуток времени не было. И уж совсем точно они не были полномочными представителями и выразителями воли российского народа, проголосовавшего в своем большинстве на референдуме в марте 1991 года за сохранение Союза ССР. Нечего при этом кивать в сторону Прибалтики, Украины, Грузии, Молдавии, Армении и других бывших союзных республик. Россия всегда являлась становым хребтом союзного государства, его стержнем. Вынули этот стержень — рассыпалась вся держава, иначе и быть не могло.

«Само название ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР — родилось не на пустом месте. Оно прямо вытекало из особенностей советского законодательства того периода и отражало именно это избыточное стремление к законопослушанию руководства Вооруженных Сил, органов безопасности и правоохранительных органов страны. Ведь существовали всего лишь две правовые возможности введения чрезвычайного положения на отдельных территориях страны: либо через указ президента СССР, либо через решение Верховного Совета СССР. Ещё в конце марта — начале апреля 1991 года, в период подготовки поездки М. С. Горбачева в Японию и Южную Корею (президент, как всегда, предпочитал оставаться в тени во время решающих событий, точнее: за кулисами театра драмы и трагедии в привычной для него роли кукловода), готовилось введение в действие „первого варианта ГКЧП“. Этот вариант основывался на предложениях А.И.Тизякова, который и был истинным автором этой аббревиатуры, хотя в подготовленной им аналитической записке речи о создании „чрезвычайного комитета“ первоначально не шло, подразумевалось лишь формирование некой невнятной „комиссии“. Тогда же был отработан и организационный алгоритм правового, законодательного обеспечения этого решения, который, к сожалению, так и не был приведен в действие».

«У А. И. Лукьянова, что бы он ни говорил сейчас, была полнейшая возможность, при самом строжайшем, самом скрупулезном соблюдении всех регламентных норм, открыть экстренное заседание Верховного Совета СССР не 26 августа, а 23 или даже 22 августа 1991 года. Существовали и абсолютно надёжные гарантии обеспечения необходимого кворума для открытия такого заседания и начала его работы. Каким образом это достигнуть, было бы уже не заботой председателя Верховного Совета СССР. За ним оставалось лишь само решение о немедленном созыве внеочередной сессии по требованию народных депутатов группы «Союз». Не захотел, однако. Тоже носом стал крутить в разные стороны, на всякий случай соломку для страховки стелить…

Однако при любом реально возможном варианте развития событий обойтись без постановления Верховного Совета СССР, одобряющего или дезавуирующего решения ГКЧП по введению чрезвычайного положения в отдельных районах страны, по закону было решительно невозможно. А собрав депутатов, можно было поступать по образцу конклава кардиналов: все прибывшие парламентарии, заперлись, скажем, в том же зале пленумов ЦК КПСС — и ожидайте, люди добрые, пока белый дым из трубы не пойдет! За основу организационного решения был принят уже обкатанный к тому времени механизм чрезвычайного сбора на пленумы членов ЦК КПСС. Предполагалось собрать в Кремле максимально возможное количество депутатов действующего состава Верховного Совета СССР, используя для этого любые виды транспорта с целью их экстренной доставки из любых мест пребывания — хоть из глубинки страны, хоть из-за рубежа. Любыми усилиями, не считаясь с величиной затрат! При необходимости были бы задействованы самые различные транспортные средства всех силовых структур — МО, МВД и КГБ СССР. Практическая готовность к осуществлению такого сбора депутатов к августу 1991 года была очень высокой». Я не сказал тогда главного — доставка депутатов осуществлялась бы при этом в форме «добровольно-принудительного привода» на заседания палат, но, естественно, без применения грубой физической силы.

«Одним из элементов формирования в стране активного общественного мнения стало ныне знаменитое «Слово к народу». Автором самой идеи был кто-то из видных писателей страны — то ли Ю. Бондарев, то ли В. Распутин, сейчас уже не помню точно. Однако «болванку» для текста этого обращения на основе все тех же вышеупомянутых наработок составил один из руководителей Аналитического управления КГБ СССР — Олег Михайлович Особенков. Именно поэтому оно и текстуально, и по смыслу было очень сходным с опубликованным позднее обращением ГКЧП к советскому народу. Он был командирован от ведомства в состав рабочей группы, заседавшей, насколько мне помнится, в помещениях редакции газеты «День» на Цветном бульваре. Надо откровенно сказать, что работа над этим обращением, прежде всего с точки зрения подбора состава его подписантов, шла туговато, многие авторитетные представители творческой и научной интеллигенции, к которым инициаторы обратились за содействием, отказались его поддержать, Поэтому пришлось довольствоваться тем пестрым составом, который в конечном итоге удалось согласовать в условиях острого дефицита времени, и он, к сожалению, оказался далеко не самым оптимальным. Окончательная редакция текста обращения с последними правками пошла прямо с моего стола после доклада Председателю КГБ сразу в типографии, и не только редакции газеты «Советская Россия» — на опубликование.

Так что могу теперь сказать прямо и недвусмысленно: истинным вдохновителем и фактическим автором обращения «Слово к народу» было высшее руководство КГБ СССР, прежде всего — В.А.Крючков с его излюбленным, очень характерным словечком «борение», а отнюдь не те лица, которые сегодня ставят себе это в заслугу. Честь им и хвала за поддержку самой идеи обращения к народу, но их творческая и организационная активность в тот период отнюдь не являлась «спонтанным творчеством масс».

«Именно в этой смысловой недосказанности прямых и закулисных действий КГБ СССР, в отсутствии целеустремленности предпринимавшихся ведомством попыток расставить, наконец, все политические точки над „i“ и громогласно сказать народу — „Мы лучше, чем кто-либо другой в стране знаем, ощущаем и понимаем, что ожидает государство уже в ближайшем будущем и поэтому готовы взять на себя ответственность за отвод Советского Союза от края пропасти“ — заключался ключевой элемент того внутреннего раздрая, сумятицы и неразберихи, которые последовали практически одновременно с началом знаменитой телевизионной трансляции балета „Лебединое озеро“. Если бы все главные руководители страны — как вошедшие, так и не вошедшие в состав ГКЧП — действительно захотели бы играть свои государственные и партийные роли не по кривому сценарию Горби, с потрохами сдавшего СССР во время своей конфиденциальной встречи с госсекретарем США Дж. Бейкером в конце июня 1991 года, а в соответствии с прямым служебным долгом, по зову своей гражданской и партийной совести, в строгом соответствии с принятой на себя воинской присягой — результат был бы совсем другим».

Лично у меня с точки врения исполнения принятой на себя в 1970 году Военной присяги СССР, строгого и неукоснительного выполнения своего воинского и служебного долга перед Союзом Советских Социалистических Республик, совесть чиста полностью! Последний приказ своего прямого и непосредственного начальника — Председателя Комитета государственной безопасности СССР Владимира Александровича Крючкова, отданный им мне из Фороса прямо в автомашину, на которой я уже срочно мчался домой попрощаться с членами своей семьи, и который звучал «Всё лишнее из сейфов — под нож!», был выполнен мною своевременно, в нужном объеме и с должным вниманием к весьма специфическим деталям обращения с материалами, содержащими важные элементы государственной и служебной тайны. К моменту прибытия в здание КГБ СССР руководителей сразу двух следственных бригад — Прокуратуры РСФСР во главе с генпрокурором В. Степанковым и Прокуратуры СССР, о котором мы, кстати, были заблаговременно предупреждены нашими «друзьями со стороны», уже был обеспечен режим «полной боевой готовности» и к самому визиту, и к предстоящим обыскам, и к иным следственным действиям в служебных помещениях Председателя КГБ СССР, начальника Секретариата КГБ СССР, кабинетах зампредов КГБ СССР. Правда, один из двух имевшихся в подразделении Приемной главы ведомства мощных «шрёдеров» для уничтожения служебных бумаг не выдержал тогда столь необычной работы и благополучно скончался от перегрева… Как бы там ни было, но «чисто крючковское наследство», начиная с возвратных пакетов с черновыми записями и наработками служебного содержания для доклада «наверх» и заканчивая личными денежными средствами и ценностями, принадлежавшими семье Владимира Александровича, не досталось для просмотра и потенциального использования ни В.Ф.Грушко, ни Л.В.Шебаршину, ни, тем более, В.В.Бакатину, которые последовательно приходили ему на смену на посту главы ведомства. Поэтому и В.Г.Степанков со своим боевым соратником, будущим соавтором бестселлера «Кремлевский заговор» Е.К.Лисовым, и вызванный ими на подмогу «ликвидаторам ГКЧП» обозреватель ВГТРК видный «телезомбист» С.К.Медведев, будущий пресс-секретарь Президента РФ Б.Н.Ельцина вместе с окружавшей его толпой жаждущих сенсаций журналёров могли совать свой любопытствующий гриппозный нос хоть в сейф Председателя КГБ, хоть в мой собственный. Там уже находились исключительно только зарегистрированные служебные документы, причем большинство с такими высокими степенями секретности, с которыми далеко не каждый следственный работник, не говоря уже о журналистах, имел право ознакомиться без риска подвергнуться уголовному преследованию.

Я как-то ранее не без оснований имел возможность утверждать, что «самые-самые таинственные» материалы, действительно имевшие именно общегосударственную, а не только сугубо ведомственную значимость, зачастую не имели в своем оформлении ни грифа секретности, ни адресата, кому этот документ предназначался, ни выходных данных исполнителей, ни иных обязательных бюрократических реквизитов — только предельно сжатое, емкое, что называется — «голое» изложение фактов, о которых полагалось доложить «наверх». В качестве наглядного примера могу привести хотя бы тот самый листик бумаги с собственноручными рукописными пометками В.А.Крючкова, на котором были расписаны обязанности каждого «гекачеписта», включая А.И.Лукьянова, переговорить с руководителями всех союзных и некоторых автономных республик о ближайших планах и намерениях ГКЧП. Далеко не случайно этот листочек, насколько я знаю со слов бывшего адвоката В.А.Крючкова Юрия Павловича Иванова, какие-то руководящие работники прокуратуры несколько раз пытались вычленить из материалов следствия якобы «в отдельное производство», а затем потихоньку уничтожить «за ненадобностью». Думаю, все эти шаги предпринимались прежде всего в интересах защиты А.И Лукьянова, а не кого-либо другого, у меня на этот счет сложилось очень устойчивое мнение, в том числе и на основании моих многочисленных личных бесед с бывшим Председателем Верховного Совета СССР и тогдашним депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

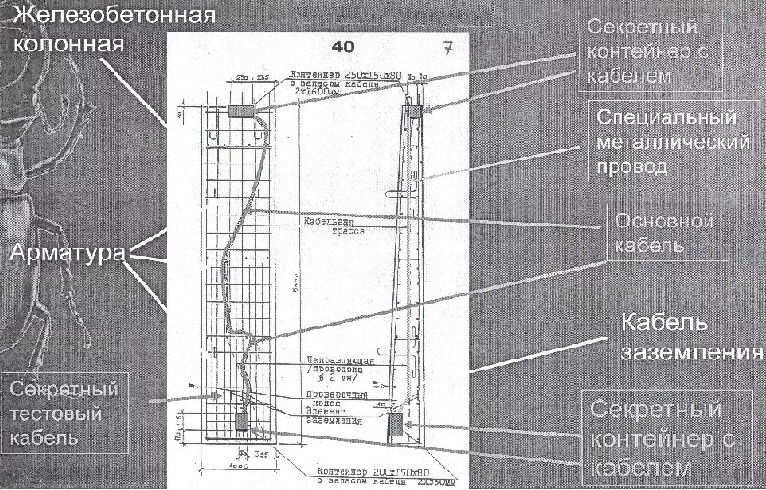

Но вот с позиций рядового гражданина Союза ССР свою вину перед Родиной я, как и многие мои сослуживцы того периода, чувствую до сих пор. Особенно остро это стало ощущаться после подписания известных Беловежских деклараций декабря 1991 года. Некоторые бывшие сотрудники КГБ СССР пытаются переложить часть собственной моральной вины на М.С.Горбачева как формального главу советского государства или на главу ведомства В.А.Крючкова, по сути втянувшего их в политические разборки в верхах и не отдавшего в решающий момент развернувшихся в стране событий соответствующего боевого приказа, еще на кого-то другого, но только не на самого себя. Хрестоматийный пример — совершенно необдуманный, по-сути преступный поступок В.В.Бакатина по передаче американским властям документов, которые ни при каких обстоятельствах не должны были передаваться кому бы то ни было! Ибо раскрывался сам особо охраняемый принцип негласного съема информации, подлинное «ноу-хау» советских спецслужб, а не просто передавалась схема расположения «закладок» для прослушивания служебных и жилых помещений нового здания посольства США в Москве.

Руководители оперативно-технических подразделений, на протяжении длительного времени упорно проводивших эту очень трудоемкую и кропотливую спецоперацию, были просто обязаны решительно воспротивиться самодурству Бакатина, категорично потребовать от него письменного подтверждения своего приказа и письменного распоряжения главы государства пусть даже и на частичную расшифровку сведений особой важности! Как это сделал, в частности, начальник 15 Главка КГБ СССР В.Н.Горшков, за что и он получил сердечный приступ прямо в кабинете Бакатина в моем присутствии. Иной стиль поведения в моих глазах выглядит крайне ущербным, ибо бывают в жизни моменты, когда ты остаешься наедине с такими отвлеченными, казалось бы, понятиями, как «честь»; «долг», в том числе и моральный, людской; «совесть» и «ответственность» за принятые тобою решения, обязательные для исполнения твоими подчиненными.

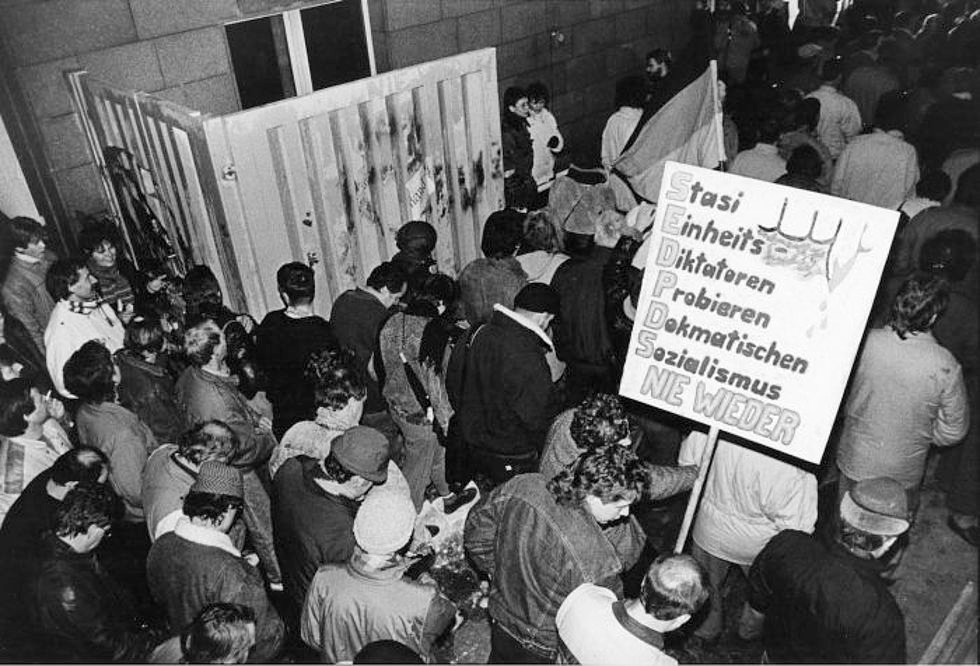

20—21 августа 1991 года все подразделения центрального аппарата КГБ были переведены на особый режим несения военной службы — кроме личного короткоствольного оружия каждый военнослужащий получил автомат Калашникова «АК-74», а на узловых точках охраны специальной зоны Секретариата, в которую входили кабинеты Председателя КГБ и всех его заместителей, были оборудованы точки обороны под установку в них ротных пулеметов Калашникова «ПКМ». Автоматическое оружие было роздано не всем сотрудникам, основная его часть хранилась в оружейной комнате Секретариата КГБ. Первым управленческим решением Л.В.Шебаршина в качестве исполняющего обязанности Председателя КГБ СССР был его приказ от 22 августа 1991 года — всем подразделениям центрального аппарата КГБ СССР немедленно сдать в комендантский отдел ХОЗУ полученное накануне автоматическое оружие, а в случае штурма здания митингующими на площади Дзержинского людьми физически оказывать им исключительно пассивное (!?) сопротивление, категорически не допуская случаев применения штатного огнестрельного оружия. До сих пор помню слова одного из сотрудников Комендантского отдела ХОЗУ, отреагировавшего на беснование у памятника Ф.Э.Дзержинского многочисленной толпы: «Не могу больше, сейчас пойду в „караулку“, возьму ротный пулемет и перестреляю всю эту сволочь, а дальше пусть меня хоть расстреливают!».

Ну, допустим, заложили все входные двери в здание КГБ двутавровыми балками, дали все необходимые распоряжения по разворачиванию на этажах спецзоны пожарных брандспойтов, по блокировке лифтов и подготовке к переходу всех помещений Секретариата КГБ на автономное электроснабжение, но далее-то что? Как можно было бы допустить разоружение сотрудников «Дежурной службы КГБ СССР», помещение которой являлось одним из резервных элементов управления страной в особый период? Или той же «Особой папки», в которой не только хранились особо охраняемые секретные документы государства, но также располагался узел связи 8-го Главного управления со специальной аппаратурой, доступ к которой посторонним лицам был строжайше запрещен? Поэтому с учетом особой специфики указанных подразделений, складывающейся оперативной ситуации и в условиях крайне острого дефицита времени, указание Л.В.Шебаршина в Секретариате КГБ СССР было выполнено лишь частично. Автоматическое оружие в «Дежурной службе» и в «Особой папке» продолжало находиться у сотрудников по нормам положенности особого периода, а все офицеры Приемной Председателя КГБ СССР обязательно имели при себе в период дежурства штатное короткоствольное оружие. Что касается необходимых эвакуационных мероприятий, то они были четко, своевременно и очень организованно выполнены в полном объеме — совсем как на периодически проходивших в подразделении боевых учениях. Хотя. правда, на сей раз все происходило по несколько необычному варианту эвакуации, полностью гарантировавшему, однако, целостность, сохранность и неприкосновенность наиболее важным служебным документам первой очереди. Как позднее вечером того же приснопамятного дня я, невооруженный, выводил поздно ночью из окруженного остатками толпы митингующих обывателей нового здания КГБ СССР Л.В.Шебаршина (также совершенно безоружного) — это отдельная весьма печальная, но зато достаточно поучительная мелодия. Думаю, что в бывшей ГДР из берлинского здания штаб-квартиры «Штази» нас местные «митингующие» так просто бы никогда не выпустили, да и из осажденных помещений ФМВД ЧССР в Праге мы бы тоже столь незатейливо и притом без особых потерь вряд ли благополучно бы выбрались.

Спасибо моим верным товарищам по службе из числа фельдъегерей Секретариата и сотрудникам «семерки», патрулировавшим подходы к первому подъезду нового здания — они гораздо лучше нас, оперативных сотрудников советской разведки, знали, как нужно было действовать в подобной нештатной боевой обстановке…

В те тревожные дни августа 1991 года недостойным образом, по моим наблюдениям, повели себя только отдельные руководящие сотрудники двух ключевых подразделений Комитета государственной безопасности СССР — Управления кадров и Инспекторского управления. Оба эти управления во многом «напрямую» замыкались на Центральный комитет КПСС, особенно на его отдел административных органов (на последнем этапе — государственно-правовой отдел ЦК, а с октября 1990 года — отдел по вопросам обороны и безопасности государства при Президенте СССР) с его пресловутой системой учетно-контрольной номенклатуры руководящих кадров. Тот же КГБ в целом как государственное ведомство еще пытался «трепыхаться» и предотвратить надвигающуюся на всю страну беду, а эта публика, следуя своим многолетним холуйским инстинктам, уже вовсю начала сочинять донесения и составлять проскрипционные списки, даже не дожидаясь политического решения о люстрации руководящих чекистских кадров. Целых четыре (!) списка «неблагонадежных сотрудников на выход» — и по программе «минимум», и по варианту «максимум» — были переданы Бакатину в моем присутствии! «Докладчики» хотя и недоверчиво косились на меня, с…и кривые, но тем не менее послушно передавали их новому главе ведомства на рассмотрение. Я, например, ранее никогда в жизни не подумал бы, что тот же зампред по кадрам В.А.Пономарев — согласно «Википедии» «советский хозяйственный, государственный и политический деятель» — способен на столь подлые, мелкотравчатые, унизительные поступки. Лучше бы он и далее ветеринарным врачом оставался, животных лечил, достойный представитель «партийного набора» в Комитет госбезопасности, делегат XXII и XXVII съездов КПСС…

Я хорошо помню тот вал писем и телеграмм на имя В.А.Крючкова от новоиспеченных «глав республиканских и областных Советов» — бывших местных партийных руководителей — с просьбой представить на утверждение Президенту СССР кандидатуру того или иного своего протеже для присвоения ему генеральского звания. Уже после отмены статьи 6-й Конституции СССР, провозглашавшей роль КПСС как руководящей и направляющей сила советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций. В числе «соискателей» в основном были как раз либо прямые партийные выдвиженцы, либо бывшие старшие инспекторы Инспекторского управления КГБ СССР, направленные на руководящую работу на места и сумевшие найти общий язык с «первыми лицами» регионов.

Хотел бы, однако, особо подчеркнуть слово «отдельные», потому что из рядов Инспекторского управления вышли такие замечательные кадры нашей службы, как трагически погибший в 1991 году «гекачепист» Б.К.Пуго, Председатель КГБ при СМ Армянской ССР Г.А.Бадамянц, председатель КГБ Белорусской ССР В.Г.Балуев, начальник Инспекторского управления КГБ СССР С.В.Толкунов, мой преемник на посту руководителя Секретариата КГБ СССР Д.А.Лукин, трагически погибший в 1995 году бывший и. о. Председателя КГБ Литовской ССР С.А.Цаплин и многие другие старшие офицеры Комитета государственной безопасности. Из числа местных «соискателей» упомяну здесь лишь генерал-лейтенанта, председателя КГБ Киргизской ССР Д.А.Асанкулова, за которого почему-то очень настойчиво, причем неоднократно, ходатайствовал перед В.А.Крючковым первый Президент Киргизии Аскар Акаев, резко вильнувший «хвостом в сторону» в те тревожные августовские дни 1991 года.

С легкой руки какого-то шустрого кретина, разместившего в основной, «забойной», «академической» публикации в «Википедии» тематический материал по ГКЧП по известному из истории варианту «и примкнувший к ним Шепилов», все горе-теоретики стали непременно помещать в своих «аналитических материалах» следующий глубокомысленный пассаж: «Начальник Секретариата КГБ СССР (до августа 1991) Валентин Сидак утверждает, что печать ГКЧП была создана во время событий августа 1991 года, когда встал вопрос о введении комендантского часа в Москве». А с чего бы мне «утверждать» то, о чем я ведаю совершенно достоверно? Действительно, как только появились четкие данные о предстоящем введении комендантского часа в Москве сразу же возникла необходимость обеспечения беспрепятственного передвижения по Москве не только штатных фельдъегерей службы фельдъегерской связи Министерства связи СССР, развозивших секретную почту по столице и за ее пределы, но также и наших собственных фельдкурьеров Секретариата КГБ СССР, выполнявших аналогичные функции. Поэтому по согласованию с первым зампредом КГБ Г.Е.Агеевым через курирующего зампреда КГБ А.А.Денисова 20 августа 1991 г. Оперативно-техническому управлению КГБ СССР была дана команда срочно изготовить образцы двух печатей ГКЧП (гербовой и для пакетов) для последующего их представления на утверждение в аппарат и. о. Президента СССР Г.А.Янаева, что и было исполнено в течение буквально двух часов. Однако официального утверждения макетов печатей для дальнейшего размножения штампов на фабрике Гознака не состоялось, видимо, Янаеву было не до того — он уже стал крепко «закладывал» тогда за воротник. Так что то, что российские зрители позднее лицезрели на телевидении в заставке передачи то ли Политковского, то ли Млечина (кажется, она носила название «Особая папка»; сейчас, кстати, телепередача под таким названием — одна из наиболее популярных на русскоязычном телевидении Израиля) явилось августовским творением умельцев из ЦНИИСТ ОТУ КГБ СССР. Была такая хитрая научно-исследовательская контора в структуре центрального аппарата, там при необходимости могли очень оперативно изготовить всё, что требовалось для дела. Можете полюбоваться на их творение, небось какой-то шустрый журналист откуда-то извлек этот снимок из материалов уголовного дела.

Сама реплика со ссылкой на меня появилась в «Википедии» после заявления А.И Лукьянова о том, что в ходе реализации «весеннего варианта» ГКЧП был утвержден не только первый персональный состав участников этого органа, созданного по инициативе М.С.Горбачева, но и изготовлена его печать. Дословно в заметке это прозвучало так: «Геннадий Янаев неоднократно заявлял, что документы ГКЧП были разработаны по поручению Горбачева. Последний Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и бывший 1-й секретарь МГК КПСС Юрий Прокофьев утверждают, что прообраз ГКЧП — комиссия по ЧП была создана на совещании у Горбачева 28 марта 1991 года и даже имела собственную печать. В комиссию вошли все будущие члены ГКЧП, за исключением двух человек — Тизякова и Стародубцева». Здесь реальность густо перемешана с вымыслами и более поздними фантазиями участников августовских событий. Во-первых, документы будущего ГКЧП стали готовиться с середины января 1991 года, и к знаменитому совещанию в «Ореховой комнате» Московского Кремля они в основном уже были сверстаны. Во-вторых, Тизяков был одним из основных инициаторов создания «Комиссии по чрезвычайному положению в СССР» и имел на этот счет свои собственные оригинальные наработки, поступившие в рабочую группу в КГБ в порядке информации и для учета при подготовке тематическим материалов. В-третьих, персональный состав комиссии по ЧП тогда не определялся, хотя тот же министр иностранных дел СССР А.А.Бессмертных также был причастен к обсуждению данного круга вопросов на неформальном заседании Совета Безопасности СССР, созданного 26 декабря 1991 года. Как известно, существовал вполне законный, конституционный орган под названием Совет Безопасности СССР, который разрабатывал рекомендации главе государства по реализации общесоюзной политики в области национальной обороны, национальных вопросов, государственной безопасности, темпов и масштабов экономических реформ, экономической и экологической безопасности, опасностей при преодолении стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, для обеспечения стабильности и правопорядка в советском обществе. Поэтому никакой нужды в организации какой-то особой «тайной вечери в Ореховой комнате» с участием А.И.Лукьянова и Ю.А.Прокофьева не было. Не стоит забывать также, что к 26 марта 1991 года членами Совета Безопасности СССР — совещательного органа при Президенте СССР М.С.Горбачеве — были назначены указами Президента СССР и прошли процедуру согласования в Верховном Совете СССР Г.И.Янаев, В.С.Павлов, В.В.Бакатин, А.А.Бессмертных, В.А.Крючков, Е.М.Примаков, Б.К.Пуго и Д.Т.Язов.

На моей памяти через Секретариат КГБ СССР прошел один-единственный документ, исполненный на бланке «Совет Безопасности СССР», который ушел Президенту СССР на доклад за подписью В.А.Крючкова. Это было сопроводительное письмо к пакету документов КГБ СССР (два из них подготовила разведка, один — Аналитическое управление совместно с ВГУ и ТГУ, еще один подготовило «Управление «З»). К пакету указанных документов прилагался проект Указа Президента СССР, исполненный уже непосредственно на бланке Президента, то-есть был полностью готов к подписанию главой государства. Все это происходило как раз в феврале-марте 1991 года и касалось в основном вопросов дальнейшего развития общественно-политической ситуации в прибалтийских республиках. В этот же период в штатное кадровое расписание Секретариата КГБ СССР была введена новая должность помощника члена Совета Безопасности СССР В.А.Крючкова, на которую рассматривалась кандидатура старшего референта Председателя КГБ СССР Валентина Леонидовича К.

На всем протяжении «послепутчевого периода» публикации о целях и задачах ГКЧП, движущих силах и источниках его создания, действиях отдельных причастных к «августовскому путчу» лиц шли непрерывным и все нарастающим потоком. Но все они (точнее — «главным образом») были с уже изначально замутненным контекстом, наиболее полно отвечающим политическим реалиям сегодняшнего дня. Многократно повторялись фантазийные сюжеты об отказе «альфовцев» и «вымпеловцев» штурмовать Белый дом, о самых невероятных формах саботирования ими исполнения боевого приказа. Приводились все новые детали триумфального перехода танковой роты Таманской дивизии под командованием майора Евдокимова и подразделений 106 воздушно-десантной дивизии генерал-майора Лебедя в прямое подчинение штабу обороны Белого дома, возглавляемого А.Руцким и К. Кобецом. Повествовалось также о том, что начальник ПГУ Л.В.Шебаршин якобы пригрозил командиру групп «Вымпел» Б. Бескову расстрелом из собственного табельного оружия в случае, если тот будет действовать без его прямого личного приказа. Рассказывалось о невнятном поведении армейских и КГБ-шных чиновников в те дни в Ленинграде, а также многое, многое другое.

Относительно «Вымпела» (ОУЦ КГБ СССР) могу сказать только одно: боевой приказ на его задействование согласно Положению об этом подразделении мог отдать только лично Председатель КГБ СССР и никто иной! К этому могу также добавить, что в наибольшей мере утечка важной оперативной информации в те дни шла из среды сотрудников Управления КГБ по г. Москве и Московской области и Управления по защите конституционного строя (бывшее 5-е Управление КГБ СССР) — и это клинический факт, причем достаточно показательный и очень красноречивый.

Признаюсь откровенно: цельной картины и объемного видения всех тех глубинных процессов, которые происходили в системе органов государственной безопасности СССР в рамках подготовки к введению чрезвычайного положения в отдельных местностях Советского Союза у меня так и не сложилось. Существует набор каких-то хаотичных отдельных фрагментов, порой не связанных друг с другом практических действий, наблюдается очевидное шарахание из одной крайности в другую и очевидное нежелание руководства мощнейшей спецслужбы взять на себя совместно с армией всю полноту политической ответственности за выход страны из глубокого экономического, социального и политического кризиса. Вконец изолгавшегося и запутавшегося в неустанных политических интригах М.С.Горбачева можно было бы совершенно спокойно и в целом безболезненно отстранить от власти еще в апреле 1991 года на Пленуме ЦК КПСС. Правда, при этом пришлось бы неизбежно вступить в открытое политическое противоборство как с Б.Н.Ельциным и его «демократической» шоблой, так и с объединенной командой Лукьянова-Примакова-Лаптева-Нишанова, но для обеспечения общего блага советского государства это было бы гораздо меньшим злом, чем то, что произошло затем со страной в августе-декабре 1991 года.

К сожалению, КПСС к тому времени уже трещала абсолютно по всем швам, в ней оставалось всего лишь 14,2 млн. членов, а местная партноменклатура вовсю готовила почву для сохранения своих правящих позиций в новых исторических условиях, в частности — через обновленную систему Советов. Исторически Коммунистическая партия Советского Союза свою пролетарскую миссию так и не выполнила! Бесславно погибла сама и утащила за собой в могилу всё наработанное тяжким трудом нескольких поколений советских людей огромное социалистическое наследие, которое тут же растащили по карманам внезапно народившиеся капиталистические воротилы из числа тех же активистов КПСС, ВЛКСМ и ВЦСПС.

Весь этот период, особенно во время своего более чем 14-летнего пребывания в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания РФ, я стремился непредвзято и объективно просматривать и оценивать все публикации по тематике ГКЧП, сравнивать их с ранее известными мне данными и свидетельствами. Порой приходилось кардинально менять свою точку зрения и на сами действия, и на мотивы поведения ключевых участников прошедших событий. Мне довелось неоднократно беседовать на эти и близкие им темы не только с Владимиром Александровичем Крючковым, но также с О.С.Шениным, Г.И.Янаевым, А.И.Лукьяновым, Д.Т.Язовым, В.А.Стародубцевым, В.А.Купцовым, Г.А.Зюгановым, И.К.Полозковым, И.Н.Родионовым, Н.И.Кондратенко, В.И.Севостьяновым, Г.С.Титовым, Н.И.Рыжковым, Е.К.Лигачевым, Ю.Д.Маслюковым, Ю.М.Ворониным, М.М.Бурокявичусом, А.П.Рубиксом, А.А.Малофеевым, М.С.Сурковым, Г.Г.Гумбаридзе, В.А.Гусейновым, С.И.Гуренко, С.Н.Федоровым, М.А.Моисеевым, В.И.Варенниковым, А.В.Жардецким, В.А.Ачаловым, В.И.Илюхиным, В.И.Зоркальцевым, А.А.Шабановым, В.А.Тюлькиным, Л.Н.Петровским, С.Н.Решульским, В.В.Чикиным, Г.Н.Селезневым, Н.М.Биндюковым, Р.Г.Гостевым, А.Н.Михайловым, Г.И.Тихоновым, Ю.М.Квицинским и многими другими советскими и российскими политическими и партийными деятелями. Разные оценки высказывались ими в беседах, но практически единым у подавляющего большинства моих собеседников был один сквозной основополагающий тезис: преступная клика Горбачева — Ельцина — Яковлева — Шеварднадзе развалила СССР, и за все это они несут индивидуальную и коллективную политическую ответственность перед станой и историей. Я уже неоднократно заявлял, в том числе и публично, что с подобной намеренно зауженной и примитивизированной до предела трактовкой событий августа 1991 года всегда был категорически не согласен, и, пожалуй, никогда более не соглашусь. Даже при всем при том, что сегодня для всех мыслящих и политически зрячих людей уже совершенно очевидно, что команда ГКЧП работала в интересах М.С.Горбачева, более того — под его непосредственным руководством, по его прямым указаниям и на основе его рекомендаций.

Лично для меня это стало совершенно очевидным с момента подключения к «делам ГКЧП» Г.И.Янаева, А.И.Лукьянова и В.И.Болдина, которые всегда и во всем были креатурой М.С.Горбачева, являлись его прямыми выдвиженцами и ближайшими сподвижниками в делах реального управления страной. Янаев до января 1991 года был членом Политбюро и Секретарем ЦК КПСС, Лукьянов стал народным депутатом СССР по списку Коммунистической партии Советского Союза (как, впрочем, и Горбачев, Яковлев, Рыжков, Лаптев, Примаков, Ивашко, Разумовский, Чебриков, Зайков, Черняев), Болдин до самого момента своего ареста оставался членом ЦК КПСС и заведующим Общим отделом ЦК. Однако никто из них не предпринял никаких практических шагов к свержению Горбачева в период подготовки и проведения апрельского (1991 г.) совместного Пленума ЦК КПСС и ЦКК КПСС, хотя целый ряд крупнейших партийных организаций страны выступили именно с таким требованием. Захотелось вам «нового НЭПа»? Получите и распишитесь в получении…

Несмотря на то, что фактическим руководителем ГКЧП был отнюдь не Г.И.Янаев, а В.А.Крючков, чуть ли не единственным реально действующим персонажем этого органа стал, по моим наблюдениям, первый заместитель председателя Совета Обороны СССР и секретарь ЦК КПСС, народный депутат СССР Олег Дмитриевич Бакланов, возглавивший в те дни оперативную рабочую группу ГКЧП. Она стала единственным реально действующим органом государственного управления гибнущей у всех на глазах советской власти, который пытался хотя бы что-то сделать и воздействовать на обстановку не привычным потоком словоблудия, а решительными шагами. Не случайно именно В.А.Крючков и О.Д.Бакланов поздно вечером обсуждали в здании КГБ детали предстоящего штурма Белого дома с руководителем штурмового отряда В.Ф.Карпухиным, прибывшим для последнего инструктажа со стороны ГКЧП уже в военно-полевом обмундировании. Но письменного приказа Группе «А» 7-го Управления КГБ, как и другим подразделениям МО и КГБ СССР, на штурм Белого дома от ГКЧП так и не поступило…

Насколько я могу судить сегодня, «гекачеписты» получали совершенно разнородную и противоречивую информацию, а иногда и прямую дезинформацию, о настроениях Б.Н.Ельцина и его ближайшего окружения в ответ на сделанное ему предложение возглавить страну вместо Горбачева. Видимо, именно после второго (или третьего, точно не знаю) телефонного разговора Ельцина с Крючковым последний окончательно понял, что ожидаемого «политического соглашения» с российским руководством не будет и что нужно все же решаться на штурм Белого дома. Я навсегда запомнил фразу В.А.Крючкова, сказанную в моем присутствии О.Д.Бакланову и В.Ф.Карпухину: «Олег Дмитриевич, ну что же Вы думаете: лично мне, что ли, так уж легко решиться на штурм здания, в ходе которого наверняка погибнут люди и жертвы обязательно будут с обеих сторон?». О.Д.Бакланов при этом сидел за приставным столом с весьма сумрачным и озабоченным видом, а В.А.Крючков, напротив, вопреки своему обыкновению, находился в явно возбужденном и взволнованном состоянии. Кстати, когда уже ближе к полуночи мне доложили с пунктов наблюдения, расположенных в гостинице «Украина», что здание Белого дома вдруг внезапно осветилось и послышались крики «Ура!», я уж было решил, что штурм все же начался…

Хочу привести здесь всего лишь несколько оценок, сделанных бывшими членами ГКЧП спустя 10 лет после событий тех дней, в августе 2001 года. «Политическая пыль» к тому времени в основном уже улеглась, страна шагнула далеко вперед, и поэтому эти оценки более-менее правдиво, хотя и неполно, отражали реальную картину происходившего в те дни. При этом высказывавшие эти оценки лица не особо оглядываясь на материалы проведенного российскими властями следствия, в том числе и на сведения, оглашенные в ходе суда над В.И.Варенниковым в августе 1994 года. Я присутствовал на заключительном судебном заседании, когда Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации СССР под председательством судьи Яськина В. А. полностью оправдала Валентина Ивановича Варенникова за отсутствием в его действиях состава преступления и не усмотрела в его действиях никаких признаков незаконного использования служебного положения или превышения должностных полномочий.

Итак, 21 августа 2001 года в журнале «Коммерсантъ-Власть» была опубликована интересная, на мой взгляд, подборка материалом к 10-летию ГКЧП под названием «Государственный недоворот». В ней указывалось, в частности, что «за десять лет участники тех событий привели в порядок воспоминания, согласовав их со своей совестью и со своей дальнейшей судьбой. В представленном виде они уже готовы стать историческими свидетельствами». Посмотрим вместе на эти свидетельства еще раз и, при необходимости, откомментируем сказанное.

«Валерий Болдин, в августе 1991 года глава администрации президента СССР.

— Как возник ГКЧП?

— Если помните, вернувшись из Фороса, Горбачев сказал знаменательную фразу: «До конца я все не скажу». И не обманул. ГКЧП начинался вовсе не в августе 91-го, а гораздо раньше. Началось все с жесткого противостояния двух президентов — союзного и российского. Ельцин не простил Горбачеву своего изгнания из Политбюро в 1987 году. Возглавив Россию, он начал активно раскачивать Союз. Ельцин понимал, что у России большой вес и, если она начнет сокращать выплаты в бюджет, дотационные республики вроде Таджикистана или Прибалтики просто не смогут существовать. Так и вышло. Чувствуя, что теряет точку опоры, Горбачев в начале 1990 года пригласил к себе группу членов Политбюро и Совета безопасности — всех тех, кто впоследствии вошел в ГКЧП (среди них были Крючков, Язов, Бакланов) — и поставил вопрос о введении чрезвычайного положения.

— Вы не оговорились? В начале 90-го, а не 91-го?

— Не оговорился, именно в начале 90-го. Все, кого Горбачев тогда позвал, идею ЧП поддержали, особенно учитывая нарастание националистических, центробежных тенденций в Прибалтике и Закавказье. И у нас, в аппарате Горбачева, начали готовить концепцию ЧП. Но в 1990 году ее так и не разработали — главным образом потому, что, не считая апрельских событий 1989 года в Тбилиси, обстановка в целом оставалась стабильной. А в 91-м она настолько накалилась, что достаточно было спички. Власть Горбачева становилась все более эфемерной: без России он ничего не мог сделать. Чувствуя, что Горбачев теряет власть, Ельцин начал вести себя активнее. При обсуждении нового союзного договора он практически диктовал республиканским руководителям свою волю. А те не только прислушивались к Ельцину, но и брали с него пример самостоятельности и независимости. Ельцин все больше берет инициативу в свои руки — Горбачев сходит с ума от отсутствия информации. В конце концов Горбачев понял, что сепаратные переговоры Ельцина с руководителями республик приведут к его окончательному отстранению от власти, и активизировал деятельность силовых структур по введению чрезвычайного положения.

— Как активизировал?

— Сознавая, что традиционные методы здесь не помогут, он вызвал тех, с кем уже обсуждал вопрос чрезвычайного положения, отдал им необходимые распоряжения и ушел в отпуск. Как можно было идти в отпуск в столь напряженной обстановке?! Но Горбачев все любил делать чужими руками. Когда готовились тбилисские, вильнюсские, рижские события, он давал Язову устные распоряжения. Тот говорил: «Мне нужен письменный приказ». А Горбачев отвечал: «Достаточно моего слова». Так и здесь. Горбачев не хотел присутствовать при той драке, которая должна была разгореться. Он знал (а возможно, и сам дал команду), что во время его отпуска случится то, что случилось».

— 18 августа 1991 года вы вместе с будущими гэкачепистами летали к Горбачеву в Форос. Он санкционировал ГКЧП?

— Мы полетели вместе с Шениным, Баклановым, Варенниковым и Плехановым. «Что вы там задумали?» — встречает нас Горбачев. От этого вопроса у всех глаза на лоб полезли от удивления: он говорил так, словно все уже не было окончательно решено. В конце концов Горбачев сказал: «Шут с вами, делайте как хотите!» — и даже дал несколько советов, как лучше, с его точки зрения, ввести чрезвычайное положение. Вернувшись в Москву, мы доложили обо всем Крючкову, Язову, Павлову, Лукьянову. Все понимали, что Горбачев не мог открыто заявить: «Да, мол, давайте!»

— Почему?

— Горбачев мечтал руками ГКЧП сместить Ельцина. Однако оснований для этого никаких не было, поскольку Ельцин пользовался большой поддержкой, о чем КГБ информировал Горбачева. Сам ГКЧП репрессий против неугодных политиков не готовил. Цель его была взять на себя ключевые пункты управления, навести порядок в стране. Да что могли сделать эти рафинированные Язов, который писал на службе стихи, Крючков, который большую часть жизни провел на дипломатической работе?!

На этот раз Горбачев, который раньше умело добивался своих целей, оставаясь в стороне, просчитался и стал изображать из себя мученика — вернулся в Москву чуть ли не в арестантской пижаме. Заявил, что он ничего не знал, что у него были отключены все телефоны и вообще не было связи с внешним миром. Хотя доподлинно известно, что он кое с кем в Москве связывался. Кроме того, американцы предупредили о подготовке переворота и Горбачева, и Ельцина заранее. Тогда Горбачев кому-то из своих сказал: «Болтуны вы все».

Мой комментарий: Ценность этого свидетельства состоит в том, что оно наглядно иллюстрирует высокую степень вовлеченности Горбачева в подготовку «августовского путча». Безусловно, ввиду чувства незаслуженно нанесенной ему обиды Болдин явно «перегибает палку», путает даты, события и их участников. Никакого Совета Безопасности в 1990 году еще не существовало, а тот же Н.И.Рыжков, бывший в тот период и Председателем Совета Министров СССР, и членом Политбюро ЦК КПСС, никогда не упоминал о какой-либо своей вовлеченности или причастности к подготовке режима чрезвычайного положения в стране и отдельных ее местностях. Хотя на деле — какие, спрашивается, меры чрезвычайного характера могли бы готовиться и осуществляться в стране без участия главы высшего органа его исполнительной власти — Совета Министров СССР? Только силами и возможностями В.Х.Догужиева как председателя Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям? Нонсенс! Тем более, что за плечами Рыжкова уже был практический опыт действий в условиях чрезвычайной ситуации, в частности в Чернобыле, Спитаке, Арзамасе и под Уфой, а также при введении в 1988—1989 гг. режима особого положения в НКАО и Агдамском районе Азербайджанской ССР, в Ереване, Баку и ряде других территорий Азербайджана.

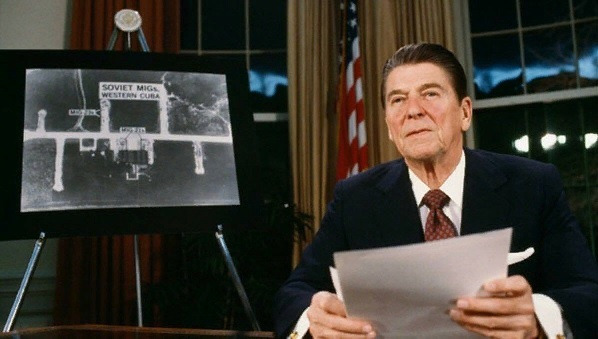

Джеймс Бейкер, в 1991 году госсекретарь США. Отрывок из книги «Политика дипломатии».

— В Main State только что получили «молнию» от посла Мэтлока из Москвы!

У меня волосы встали дыбом: «молнию» отправляли лишь в чрезвычайной ситуации — в случае объявления войны или нападения на посольство.

Текст гласил: «В Спасо-хаус (резиденция американского посла в Москве. — Ъ) приходил мэр Москвы Попов, хотел видеть Мэтлока по неотложному делу. Он не стал говорить вслух и написал: „Против Горбачева готовится переворот“».

— Ларри Иглбергер выехал в Белый дом, чтобы встретиться с президентом, — объяснил Пирсон.

— Нужно предупредить Горбачева! — воскликнул я. — Давайте позвоним Бушу, и, если он не будет возражать, немедленно пригласите ко мне Бессмертных (министр иностранных дел СССР. — Ъ).

Через десять минут я разговаривал с президентом Бушем. Он уже попросил Ларри рекомендовать Мэтлоку организовать встречу с Горбачевым и согласился, чтобы я встретился с Бессмертных.

Через пятнадцать минут Бессмертных уже сидел у меня в номере.

— Саша, — начал я, — осведомленные источники сообщают, что завтра будет предпринята попытка сместить Горбачева. Насколько мы понимаем, в ней примут участие Павлов, Крючков, Язов и Лукьянов. Мэтлок просил Горбачева его принять. Вам нужно позвонить Горбачеву и четко сказать, что эта встреча очень важна, но по телефону не объяснять почему (возможно, телефоны прослушиваются КГБ). Поблагодарив меня, Бессмертных отправился к Горбачеву, чтобы передать мои слова. Тем временем президент Буш проинформировал обо всем президента России Бориса Ельцина, который находился в США с визитом. Несколько минут спустя Мэтлок уже входил в кабинет Горбачева в Кремле. Он передал наше предупреждение, но советский президент не проявил ни малейших признаков беспокойства, сочтя саму идею переворота фантастической. Он был твердо убежден, что никто не может его свергнуть.

Мой комментарий: То, что утечка закрытых сведений прошла не по каналам Б.Н.Ельцина, но именно Г.Х.Попова, у меня никакого удивления не вызывает. Именно последний персонаж играл за кулисами назревающих событий политическую роль ничуть не менее важную, чем А.Н.Яковлев, Э.А.Шеварднадзе или же Е.М.Примаков с В.В.Бакатиным. Однако никакой необходимости «затемнять ситуацию» путем срочного подключения к информированию Горбачева через Мэтлока и Бессмертных не было — Горбачев уже вскоре, то ли 26, то ли 29 июня 1991 года встретится с госсекретарем США Бейкером, и будет иметь с ним очень и очень конфиденциальный разговор на самые различные, но наиболее актуальные темы. Если Горбачев действительно был «кукловодом ГКЧП», то что принципиально нового ему мог бы сообщить Мэтлок? Лишь то, что в ближайшем окружении Президента СССР завелся очень жирный и хорошо информированный «крот». Однако никаких команд на сей счет в КГБ СССР от Президента СССР не поступило.

Олег Бакланов, в августе 1991 года секретарь ЦК КПСС, заместитель председателя Совета обороны СССР, член ГКЧП.

— Кто предложил создать ГКЧП?

— Я узнал о создании комитета от Горбачева, который еще за год или полтора до августа 1991 года, почувствовав, что его политика приходит в тупик, на одном из совещаний высказал мысль о создании некоего органа, который в случае чрезвычайной ситуации мог бы вмешаться, чтобы поправить положение в стране. Но данный орган должен был быть конституционным, то есть оформлен решением Верховного совета. Вот тогда-то я впервые услышал о ГКЧП. А предпосылкой к созданию такого комитета послужили события в Баку, Тбилиси и Прибалтике. Да и Ельцин в Москве возбуждал умы москвичей. Поэтому соответствующие органы стали разрабатывать статус ГКЧП. Я знаю, что и Верховный совет обсуждал и даже принял статус ГКЧП. Если говорить конкретно об августовских событиях, то необходимость создания ГКЧП возникла после того, как 17 или 18 августа одна из газет напечатала материалы новоогаревских посиделок, где, по сути, Горбачевым, Ельциным и иже с ними был подготовлен документ о роспуске Советского Союза. Причем уже 21-го Горбачев был готов его подписать…

— Когда вы 18 августа прилетели в Форос, Горбачев вас нормально встретил?

— Нормально. Мы же не разбойники, мы приехали просто поговорить. Правда, Горбачев был какой-то помятый и перепуганный. Сейчас-то я понимаю, почему он был перепуганный. Мы-то думали, что он заблуждается, а он-то знал, что он предатель.

— Он согласился, что надо спасать страну?

— Его трудно было понять. С одной стороны, он вроде соглашался, а с другой — нет. Например, он нам сказал: «Давайте я вам подпишу бумагу о созыве Верховного совета». Подержал эту бумажку, повертел ее, а потом вдруг говорит: «Зачем же я вам ее буду подписывать, когда вы все здесь. Вы скажите Лукьянову, чтобы он собирал Верховный совет».

— А вы не предлагали ему вернуться с вами в Москву?

— Да, но Горбачев стал сразу же говорить, что не может ехать в Москву, потому что он сидит в корсете и у него отнялась нога. По этой же причине он не захотел, чтобы руководство страны и главы республик собрались у него, чтобы обсудить создавшееся положение. Но в то же время заявил, что он в любом случае прилетит в Москву на подписание договора, даже если ему отрежут ногу. Меня эта фраза просто повергла в шок. Кто ему собирался отрезать ногу? Вроде не было такой необходимости. В общем, в конечном счете был нелицеприятный разговор, в заключение которого Горбачев сказал: «Ну хорошо. Давайте действуйте сами». Он как бы дал «добро».

— И вы начали действовать. Как подбирались кандидатуры в состав ГКЧП?

— Это детали, которые уже трудно вспомнить.

— Чем занимался три дня комитет?

— Он собирался несколько раз, решал текущие вопросы и старался сделать все, чтобы не было стычек, которые привели бы к трагическим событиям, таким как на Садовом кольце.

— А армию зачем ввели?

— Армию ввели, потому что это было предусмотрено статусом ГКЧП, чтобы охранять телеграф, почту, Верховный совет и Кремль.

— Что, была угроза?

— А что, подписанный Ельциным указ о том, что не надо переводить в Союз налоги из республики, — это вам не угроза? Когда, по сути дела, он решил, что РСФСР не входит в СССР. Надо же было как-то стабилизировать ситуацию.

— Войсками?

— А чем же?

— ГКЧП находился все три дня в Кремле?

— Мы были там, где это было необходимо. Что толку три дня сидеть в Кремле? За три дня там с тоски можно было бы умереть. Может, нам еще в подвале нужно было сидеть? Это Ельцин прятался в подвале, откуда его чуть в американское посольство не увезли. Хорошо, что у него ума хватило в посольство не поехать, а то совсем было бы стыдно.

— А Ельцина вы собирались арестовать?