Бесплатный фрагмент - Третье путешествие Биньямина

Третье путешествие Биньямина

— Повезло — так повезло и нечего тут сказать! — старый Меир-шадхан, сваха и сводник, брызгал слюной, взмахивал руками, как петух, старающийся взлететь на плетень.

— Повезло мальчику, как сыру, когда его окунают в масло! Нахес, уже такое счастье, а мальчику всего восемнадцать. Что будет, когда ему станет тридцать? Ему будут завидовать Ротшильды во всех трех столицах, в Вене, Париже и Лондоне. Бедняга Биньямин и его мама, старая Голда не могли вставить и слова, они сидели и слушали, подавленные свалившимся на них счастьем.

— Это такая девушка, такая девушка! Вы не верьте слухам, что ей под тридцать, ей всего двадцать восемь. С половиной, но кто считает половину? Она девица, ни разу не была замужем, а ведь некоторые в этом возрасте уже трижды. И не потому, что один глаз у нее смотрит прямо, а другой косит на переносицу, что, если бы он косил в другую сторону, было бы лучше, я вас спрашиваю?

Голда и Биньямин молчали, да Меир и не ожидал от них ответа.

— У нее своя лавка, она торгует тем-сем, я не знаю, чем она торгует, да это и не важно. Биньяминчик сразу войдет в дело. Подумайте — восемнадцать лет, а он уже лавочник! Когда он приедет в Егупец, сам Бродский будет ему завидовать, а Высоцкий будет ждать в приемной, чтобы Беня согласился торговать его чаем, вы только подумайте! Это чепуха, что лавка в задней комнате в доме у папаши Рахили, лавка есть лавка, а торговля — это торговля. Станешь купцом первой гильдии — переедешь в Варшаву или в Москву, кто тебе помешает?

После смерти мужа Голда одна тянула троих, старшего Биньямина Меир-шадхан сватал за кривую перестарка Рахиль, но ведь надо было еще поднять на ноги Сарочку, ей всего-то тринадцать. А думаете легко одеть-обуть восьмилетнего Хаима, чтобы он ходил к меламеду? Так ведь он еще и кушать просит. Хаим просит кушать, не меламед, меламеду только деньги нужно отдавать, и сразу за месяц, а то и за полгода. Нельзя сказать, что при жизни мужа Голде приходилось легко, надо было и ходить постирать чужое белье, и приготовить чего покушать для свадьбы на почти сто человек, а если просили придти убрать дом или квартиру — Голда мыла чужие полы, вытирала мебель от пыли и вытряхивала старые ковры. Ну разве не удача, что ее старший, ее Биньямин заинтересовал лавочницу Рахиль? И отец у Рахили приличный еврей, каждую субботу он сидит в синагоге на первом ряду, и потом, все-таки он дает за дочкой тысячу злотых приданого. Что-то можно будет выкроить из этих денег и на приданое для Сары. Куда деваться: мазлтов, так мазлтов! Нахес — значит нахес!

Вы скажите, если бы у вас был гешефт — небольшая лавчонка… Что, это совсем невозможно? Откуда вы можете знать, что на уме у Б-га? Предположим, что у вас уже есть небольшая лавочка и в ней работает такой-сякой Биньямин. Как вам понравится, если он будет сидеть и читать сказочки из Агады или сочинения другого бездельника — Биньямина из какой-то там Туделы? Нет, вы скажите, как вам понравится? Нет, чтобы протереть пыль хотя бы с полок с товаром или, скажем, вытряхнуть половичок. Он будет сидеть и читать, словно он какой-то Барух Спиноза или, не знаю, Рамбам. А когда приходит редкий гость — покупатель, он не только не встанет ему навстречу, он не слышит его и не отвечает на вопросы, вы только подумайте! В первый день выручка у Биньямина составила 15 копеек, за первый месяц Рахиль, которая таки стала его женой и все же осталась хозяйкой лавки, получила на полтора злотых убытков. А в один день этот малохольный умудрился обсчитаться на 3 гроша в пользу покупателя. И ведь при этом он не жаловался на отсутствие аппетита и хорошо кушал кугл по утрам, куриный супчик в обед и селедку за ужином. А по субботам еще и халу! А ночью… да что там ночью,

Рахиль таки имела сравнение и была немножечко разочарована.

Неудивительно, что посоветовавшись с папой, Рахиль решила — Биньямин должен будет ездить туда-сюда по окрестным селам на повозке, покупать то-сё у крестьян или у евреев. Нет, что у кого купить Рахиль ему скажет, куда ехать тоже скажет. Она даже дала ему для поездок старую повозку и одышливую лошадку. И пусть не торопится и слишком быстро не возвращается из поездки! Все-таки нехорошо встречаться со своим дружком, когда муж сидит дома и читает Талмуд. Вот так и стал Биньямин разъезжать на своей кобылке туда-сюда, чтобы купить то-сё. А чтобы было ему не так скучно в поездке, брал он с собой дружка-закадыку Шлёмчика, всё равно тот дома сидит и ничего не делает. Уж кусок черствого хлеба, яблоко и горсть сушеных абрикосов они друг с другом поделят. Когда дорога шла в гору, друзья вылезали из повозки и вели старую клячу в поводу. Зато когда дорога шла под уклон, они садились и притормаживали повозку — Беня левой ногой, а Шлёмо правой. Так и подъехали они к придорожной корчме, решили отдохнуть за стаканом кипятка, да и лошадке надо было дать напиться, да сунуть ей клочок сена. В корчме сидела какая-то компания, один такой чернявый и верткий показывал что-то вроде фокусов с картами.

«Ну что ты за дурень!» — сказал он, обращаясь к своему товарищу, — «даже этот малый точно укажет, где черная карта, а где красный король черв», — он показал на Биньямина. Подойдя к друзьям он попросил Биньямина угадать, какая из трех перевернутых карт червовый король. Беня хорошо видел, куда лег перевернутый клетчатой рубашкой вверх засаленный король и показал на него пальцем. «Что я тебе говорил!» — торжествовал вертлявый над своим непонятливым другом. «Нохамул! Покажи этому дурню еще раз!«Подошел тот, кого назвали дурнем:

— Парень, не теряйся, ставь деньги, пока тебе везет!

Беня колебался, но Шлёма толкнул его в бок и началась известная игра «Три листика». Бенчику везло невероятно, раз за разом он угадывал и рядом с ним уже лежало четыре гроша, можно было попросить у хозяина корчмы не только воду, но и по тарелке борща. А потом почему-то удача отвернулась от Биньямина, он проиграл и те четыре гроша, потом еще пять, а когда не стало у него ни грошей, ни копеек, что Рахиль выделила для покупки товара, уже и игра закончилась.

— Пане милостивый, а вы все честно делали? — только и спросил Биньямин у вертлявого, друзей уверили, что все было исключительно честно и они остались в корчме одни. Сиди — не сиди, жди — не жди, а идти надо. Время — штука длинная, но и оно когда-то кончается, как длинная скамейка. Друзья засобирались было уходить из корчмы, к ним подошел корчмарь:- Паны жиды уходят? А кто же расплатится?

— За что?! — удивились Биньямин и Шлёма, — за что?! Мы ведь только воду?

— А разве вода ничего не стоит? Начерпать в колодце, принеси, налей, подай. А то, что паны жиды сидели в сухом теплом помещении, а не мокли, не приведи Господь под дождем, не мерзли, не допусти Йезус, в дороге где-то в чистом поле?

— Помилуй, пан, какой дождь — сухо которую неделю, в огородах все горит без воды! И какой мороз в конце июня, о чем пан толкует?

— Вы знаете что, лучше бы вам заплатить. Ведь дождик мог и случиться, а вы уже были под крышей. А зимой здесь такие случаются морозы, вот прошлой зимой Яцек из Глуповки был пьяный и замерз почти до самой смерти — вовремя добрел из корчмы до самого своего дома. А если бы была зима, то паны жиды спокойно сидели бы себе у меня в тепле точно так же, как они сидели сегодня. Лучше вам заплатить, а то Юзек так любит кому-нибудь набить морду и очень не любит сынов Израиля, — хозяин показал на здоровяка, что стоял у выхода и зачем-то опирался на палку.

— И сколько мы вам должны? — спросил Биньямин, озираясь на Юзека.

— Та всего ничего, каких-нибудь пару рублей и паны могут ехать себе далей.

— Два рубля?! — Щлёма от возмущения чуть не задохнулся, — два рубля! Но ведь у нас нет двух рублей…

— То ничего, у пана жида есть лошадка и колясочка. Так лошадка пока поживет у меня, а привезете денег, то и заберете ее. За прокорм лошадки заплатите и заберете, паны милостивые. И вот друзья идут по дороге в Хелм, и снова — в гору тяни, с горы притормаживай. Только вместо кобылки коляску самим тащить. «Стой!» — закричал Биньямин и развернул коляску прочь от Хелма. «Никак невозможно мне идти домой. Как представлю свою женушку и что она мне говорит — никак мне домой нельзя. Ты, Шлёмеле, вертайся взад, а я пойду аж до самой Земли Обетованной.»

— Неужто пешком пойдешь аж до Палестины?

— Если Биньямин из Туделы приходил туда, почему бы Биньямину из Хелма не придти? Только не в Хелм, только не к Рахильке!

«Беня, может быть все-таки домой?» — на друзей нельзя было глянуть без слез. А если бы вы не кушали уже третий день, на вас можно было бы смотреть, не плача? Можно уже подумать, что вы бы три дня не кушали даже сырую редьку и были бы готовы запеть «Чирибим-чирибом» и пуститься отплясывать фрейлахс! Что ваши друзья и дальние родственники пели бы в таком случае, так это заупокойный кадиш. Но при этом только взглянув на вас они обязательно брали бы фальшивую ноту, срываясь на рыдания. Даже ваша двоюродная тетя, которая про вас только слыхала от своей бабушки, а не видела вас ни одного раза, даже эта бедняжка разорвала бы на себе платье от горя. Не пожелаю даже своим врагам иметь такой вид на девятое аба.

— Ну не съест же она тебя, в конце концов? А я бы съел! Нет, Беня, не тебя съел бы — тарелку молочной лапши, потом немножечко форшмака и редьку с гусиными шкварками! Третий день голодные… А что вы хотели? Если кто-то едет на телеге или в коляске навстречу, он что, остановится спросить у двух пархатых: — «Какие новости?» и «Чем я могу вам помочь?» А если кто-то едет по дороге в ту же сторону, так он старается быстро объехать двух мишугасов с коляской, щелкнуть кнутом, подбадривая коника и исчезнуть в густой пыли.

Ни одного местечка с евреями, ни единого! Проходили по каким-то деревням, попытались спросить корочку хлеба или хотя бы сухарь. «Догадались» попросить на мамелошен — так их никто не понял. Тетка схватила своего хлопчика, что играл в пыли у дома, за руку и быстро забежала в хату. В другой деревне в ответ на просьбу женщина буркнула «Ниц нема!» и скрылась за дверью, из той же двери вышел мужик-здоровяк, почему-то с вилами и угрюмо смотрел на нашу парочку, пока они быстро-быстро катили свою тележку по деревенской улочке. И ведь ни одного еврея в округе! Встретившуюся им по пути очередную вёску друзья прошли молча из конца в конец и остановились отдохнуть уже за деревней на берегу какой-то речушки. Выбрали себе полянку. «Жди меня тут», — буркнул Биньямин и ушел. Вернулся примерно через час, откуда Шлёма мог знать точнее и почему-то с молоденьким петушком, у которого была свернута голова и перебито крыло.

Я вас умоляю, какой шойхет! Хорошо, что нашлись серники и тупой ножик — петушка съели чуть ли не сырого, стараясь не замечать капающий красноватый сок. Съели петушка и Беня заторопился идти дальше, как будто нельзя было полежать и отдохнуть хотя бы до утра, ночевать устроились где-то на лесной опушке, когда от вески отошли уж порядочно.

А на следующий день им встретилась другая деревня. Биньямин постучался в дверь одного из домов и сразу спросил по-польски, не надо ли сделать хозяйке какую-нибудь работу — воды натаскать, дрова наколоть, огород прополоть или полить. Хата стояла добрая, видно, что у хозяев достаток.

— Бенеле, какая работа, ты с ума сошел?! Кажется, сегодня уже суббота!

— Шлёмо, молчи, какая суббота, если сегодня пятница.

Ой, как повезло, ой повезло! Пусть и врагам моим иногда так везет, я не жадный. Огород был полит, сорняки лежали кучей на солнце, дрова в поленнице, а друзья первый раз за все дни путешествия поели горячего. Да еще им в дорогу дали хлеба, три луковицы и головку чеснока, и это не считая соли. Есть же на свете добрые женщины!

И снова друзья идут по дороге. Смотрят они по сторонам уже веселее — поели, почистили лапсердаки, удалось даже помыться. Сколько они в дороге — вторую неделю, не меньше. Утро начинается со «Шма Исраэль», заканчивается с «Маарив». Слова знают нетвердо? Ну так и миньяна ведь нет. Важно, что молитвы произносятся от всего сердца и обязательно повернувшись лицом на юг, где по мнению друзей находится Иерусалим. А между молитвами привычное «кати-толкай-тяни» тележку. И черта ли в ней, но пару раз она выручала — во время дождя под ней так удобно укрываться.

Что там между молитвами? Биньямин рассказывал Шлёме истории из «Агады», которых много отложилось в его памяти за время бесцельного сидения в лавке у Рахили. Шлёма пытался расспросить друга, как они попадут в Святой город и что там будут делать, но на эти вопросы у Биньямина ответов не было, и он отвечал только «Будем посмотреть» или просто начинал пересказ очередной сказочки.

«Шаббат» наступал у друзей с заходом солнца, только если в округе не встречалось подходящей деревушки. Все равно ведь некому и негде было зажечь субботнюю свечу, некому было произнести кидуш, преломить халу, чтобы обмакнуть ее в соль и передать соседу с благословением. Счет времени приятели потеряли и привычно выполняли какие-то работы по двору или огороду, главное — встретить тот двор или огород и договориться с хозяевами об их прополке и уборке. Бывало и так, что пройдя очередную вёску друзья останавливались отдохнуть, Беня уходил блукать в окрестностях, а возвращался с цыпленком, гусенком а то и с уточной. Иногда принесенный Беней петух, уже ощипанный и потрошеный, своими размерами и жестким мясом совсем не напоминал петуха, может быть это и был не-петух, но Шлёма не спрашивал вопросов: зачем надо так быстро уходить от вёски, если товарищ приносил какую-то добычу. На привале он привычно разводил костер и старался как можно вкуснее изжарить принесенное на углях. Мастерство его как кулинара неизменно росло, как росла и Бенина удачливость — тот приносил из своих вылазок и клубни картошки, и какие-то огурцы, и десяток-другой кислых яблок.

Биньямин и Шлёма привычно уныло тянули свою опостылевшую телегу, когда их догнали кибитки, увешанные цветастыми тряпками. Друзья только ошалело крутили головами, оказавшись в центре гомонящей на незнакомом языке толпы. Мужчины с черными или седыми бородами, женщины в грязных цветастых юбках, сопливая детвора — все говорили одновременно, спрашивая, рассказывая, дергая за полы лапсердаков, шаря в тележке. Вот уже Бенин картуз на голове какого-то парня, а Шлёма напрасно ищет в кармане свой носовой платок, чтобы утереть пот с лица. Гомон прекратился по окрику бородача в красной рубашке, друзья услышали знакомые слова на польском.

Бахтало — так звали бородача, выслушал рассказ друзей про их злоключения.- А мы смотрим, что это за два странных рома кочуют с телегой без лошади! Да, кочующих евреев мы еще не встречали, вы будете первые. В толк не возьму — если вы хотите ехать в свой Иерусалим, так вам надо пробираться в Констанцу, что в Румынии. А вы толкаете свою коляску в сторону Вены. Ладно, поехали! Ответьте мне только на два вопроса. Как вы собирались перейти границу?

— Делай свой второй вопрос, Бахтале! — попросил Биньямин.

— Поклянитесь мне, что вы не убиваете христианских младенцев, когда выпекаете свою мацу!

Биньямин и Шлёма сидели в лесу недалеко от маленькой речки. Утром они вместе с Бахтало ушли из табора в этот лесок, цыган сказал им ждать до вечера и не высовываться, чтобы жолнеры не заметили их, вот они и ждали, когда стемнеет и вернется вожак.

Речка — граница, за речкой уже Австрия и перейти на ту сторону надо будет ночью.

— Слушай, Бенеле, может быть вернемся, пока не поздно? Ну не убьет же нас твоя Рахиля? Ну, покричит, ну стукнет по шее… А то ведь — Констанца, Иерусалим, граница, солдаты… Подумай? — Нет, Шлёма, нет! Знал бы ты, каково это, ждать вечер и думать «Неужели снова?! Снова придет эта бегейме! Нет»

Биньямин долго молчал и продолжил:

— Мне теперь только в Иерусалим. И не только от Рахили. Приду в Святой город и начну жизнь праведную, может быть тогда я не обращусь в прах после прихода Машиаха и Суда. Прости меня, Шломеле, если сможешь.

— Что ты такое говоришь, ты мне как брат, больше, чем брат — почему ты должен просить у меня прощения?

— Каждый еврей знает, что было написано на скрижалях, что Моше принес с горы Синай. Так почти нет такой мицвы, чтоб я ее не нарушил. Вот может быть еще не убил никого, а если вернусь к Рахили, так и эту заповедь оскверню.- Что ты такое говоришь?! Как это?!

— Ну, сам посуди: воровал? У Рахили коляску и лошадь, у крестьян куриц и петухов. День субботний не почитал? Мамеле, сестру и брата своих бросил? Трефное не только сам ел, еще и тебе давал. Но эти грехи на мне, ты тут ни при чем, ты же не знал.

— Вейз мир, Беня, вейз мир!

— Так что, Шлёма, мне дорога только вперед, до Иерусалима и там начать праведную жизнь, учить Талмуд и помогать, кому смогу помогать. А вот ты подумай, может просить Бахтало, чтобы довел тебя до Хелма? Вернешься в город, а хочешь — я попрошу, чтобы он тебя в таборе оставил?

— Нет, Беня, я с тобой. Получается, мне тоже надо стать праведником в Иерусалиме… Речка — граница, за речкой уже Австрия и перейти на ту сторону надо будет ночью.- Послушай, Шлёма, может быть вернемся в Хелм? Ну не убьет же нас Рахилька? Ну, покричит, ну, поколотит немножко. Можно ведь и сдачи дать! Кто кому жена, а кто муж?! И нас ведь двое, а она одна.

— Беня, это мы одни, а она у тебя вон какая здоровая!

— Шлёма, я вот сперва думал, что приду в Иерусалим, постою у Стены, помолюсь — все и наладится. Может быть. А теперь думаю каждую ночь, как там мамеле. Да и Рахильке, наверняка несладко — муж и не умер, и развод не дал. Так разве станешь праведником? — А что, праведником — это обязательно?

— Слушай сюда! Субботу нарушали? Трефное ели?

— Что такое ты говоришь! Мы же только курочек и уточек!

— А ту жесткую птичку не помнишь?! Так то была ворона, а никакой не петух- Вейз мир, вейз мир! И что делать?

— Придем к цадику, послушаем, что он скажет. Надо будет — поеду к ребе в Любавичи.

Друзья долго молчали, размышляя каждый о своем и вместе про общее.- Беня, ты сказал, что все заповеди… а как же «Не возжелай жены ближнего»?

— Ой, Шлёма, ты как маленький! Ты не помнишь ту польку, у которой мы кололи дрова и носили воду, а потом она кормила нас борщом, а утром бигосом?

— Ой, Беня, как ты… Ой, как ты!

— Знаешь что, Шлёма, неправильно будет мне убежать в Святой город и оставить все беды здесь. Так не будет, так не получится. Если стать праведником, так надо остаться, я так считаю.

Речка — граница, за речкой уже Австрия и перейти на ту сторону надо будет ночью. Ждать и ждать темноты, сказано ведь — перейдете через речку ночью. Биньямин и Шлёма, укрытые густым кустарником, подолгу вглядывались в чужой берег речушки. Здесь речка протекала по большой поляне, вытекая из-за скал и скрываясь затем за поворотом, скрытом невысокой, но вполне себе горой. Видно было каменистое дно с пологими подходами с обеих берегов — перейти на другой берег через этот брод будет легко. Друзья молчали, иногда дремали, лежа на траве, завтра наступит — так то будет завтра, тогда и думать, что делать, как добраться до той Констанцы.

С австрийской стороны к речке вышла какая-то группа людей с узлами, узелками и корзинами — мужчина, женщины, дети, всего около двух дюжин человек. Биньямин толкнул дремавшего Шлему: «А ведь это евреи! Ты смотри, мы туда ночью, а они сюда днем! Прямо таки не тихий ручей в горах, а оживленный перекресток в Хелме.» Мужчины на том берегу взяли на руки малых детей и еще по узлу с вещами и побрели на польскую сторону, женщины с корзинами шли за ними. Люди были где-то посредине брода, когда на поляну выехали польские уланы на конях, спешились и выстроились цепью на берегу, примкнув штыки к ружьям. Евреи посреди водного потока остановились, у некоторых прямо в воду упали пожитки. С австрийской стороны выехали жандармы и, спешившись, выставили свои карабины в сторону евреев. Солдаты обеих стран стояли молча, тем громче были слышны вопли и крики, детский плач.

— Это что, их не пускают сюда и запрещают вернуться? — спросил Шлёма, — им же там холодно и мокро!

— Вода холодная, — подтвердил Бахтало, друзья и не заметили, как она оказался с ними рядом в кустарнике. — Идем отсюда, сегодня уже ничего у нас не получится, надо вернуться в табор, пока нас не видят.

— А как же эти, с австрийской стороны?

— Нам им не помочь уже, свои бы головы унести в целости. Румыны выгоняют евреев из своих деревень и городов, вообще выгоняют из страны. Мне рассказывали ромалы оттуда, что так же вот османы не пускали людей к себе, а румынские солдаты не разрешали вернуться — многие утонули. Ты ведь заметил, что не любят люди ни евреев с чужой вашей верой, ни цыган с тем же Христом, что у всех. Все это «люби ближнего» и все другое, что мне один чудной попик рассказывал, то все враки. Да и был тот попик расстрига и жуткий пьяница. Вы, евреи, вон скучились по городам, ни простора, ни воли. А у нас, ромал, простор — вся земля и небо над нами, а воля — что увидел, то твое. А любить ближнего — то для меня помочь своим родным и друзьям, а кого они там убили-не убили, украли-не украли, то меня не трогает. Пошли по-тихому!

Как друзья оказались неподалеку от Хелма, хотя собирались-то ехать в Палестину через Констанцу? Бахтало объяснил Биньямину, что придется выждать несколько дней, дождаться, чтобы уланы и жандармы покинули злополучную поляну. Тут-то Беня и сказал, что надо бы ему вернуться в Хелм. «Ведь точно, что Рахилька со своим татусей козни строит, житья не дает мамеле, а я тут прогулку делаю».

А когда Бахтало услышал рассказ про первое приключение друзей в корчме, он очень захотел побывать при разговоре Биньямина с корчмарем. «Слышал я о той харчевне придорожной, хозяин сволочь та еще. Цыганам приходится иногда продавать ему какие-то э-э-э… ненужные вещи. Пся крев, никогда тот песий сын не дает правильной цены!»

— Пан кабатчик, как поживаешь и какой аппетит у моей кобылки? Хорошо ты ее кормил, пока меня не было? — в корчму зашли Беня и Шлёма, а через несколько минут там появился Бахтало, с ним трое молодых цыган — так те четверо сразу потребовали себе пива и расселись за длинным столом на тяжелых табуретках.

— Паны жиды пришли заплатить свой долг?

— Уважаемый, о каком долге ты говоришь? Разве моя кобылка у тебя даром ела хлеб и ничуть не заработала для тебя пенендзы? Да она одного гувна для тебя сколько насрала! Можешь свой огород удобрить, а то саманные кирпичи налепи, да хоть вместо масла себе на хлеб намажь! А как уважаемый думает, что будет, когда жалоба поступит в повятовый суд? То понятно, что по правде нас не рассудят, но ведь исправник, урядник — накорми, дай и снова накорми. А секретарю суда сколько носить придется — то пан кабатчик пускай сам посчитает.

— Юзек! — закричал кабатчик и в сумрачную комнату корчмы вошел здоровяк. Но рядом с ним как-то оказались двое молодых цыган и Юзек опустился рядом с ними на свободный стул, а перед ним уже стояла кружка с пивом. И как Юзек ни старался, а подняться со стула у него не получалось — цыгане справа и слева обнимали его за плечи и совали кружку под нос.

— Уважаемый пан, светлый пан, проводи нас до конюшни, да мы и поедем себе потихонечку, нам еще в Хелм засветло надо.

— Ты знаешь, Шлёма, можно бежать хоть в Иерусалим, хоть в Вену, хоть до самого Г-да. Но только я понял, что от себя не убежишь, а та псякость, что с нами тут приключилась, ее ведь водой не отмоешь. И ой какое спасибо цыгану! Нам ведь и раввин, и меламед говорили, что хороших людей только среди евреев встретишь. Пусть Бахтале живет до ста двадцати, и будет ему ха-биселе мазаль!

Что может быть интереснее в маленьком городке, чем скандал? Скандал для местечка — это и театр, и школа. Люди получают удовольствие, причем, заметьте, бесплатно. Молодежь учит новые слова и выражения, учится защищаться и нападать. Скандал — это как публичный суд, в котором есть прокурор, адвокаты, присяжные, а членом суда может стать каждый.

В жизни вовсе не каждому удается стать судьей, а ведь так хочется произнести «Виновен!» или, напротив «Освободить из под стражи!»

Быть участником скандала — большое удовольствие, но не меньшее удовольствие просто при нем присутствовать. Весть о том, что Биньямин и Шлёма вернулись разнеслась по всему Хелму так быстро, что Арье-Лейб, который вечером зашел к Рахили на огонек, еле успел выскочить из домика соломенной вдовы незамеченным, хотя время было уже почти обеденное. Арье-Лейб так быстро выскакивал, что забыл у Рахильки свои новые подтяжки и потом долго ворчал на свою жену — куда это она их засунула. Народ собирался у домика Рахили, все хотели видеть, что будет, а если повезет, то даже участвовать.

— Мерзавец! — встретила Рахиль своего муженька и попыталась влепить ему пощечину, но рука ее была перехвачена Биньямином, никогда раньше он не пытался так сделать и Рахиль была озадачена.

— Гет, Рахиль, гет, развод! — твердо сказал Беня. А Шлёма, который держал кобылку в узде, ласково похлопал лошадку по морде и сунул ей во влажные губы соленый сухарик. Да, такого разочарования жители Хелма не испытывали давно, скандал не состоялся.

Биньямин собрал свои пожитки и отправился к мамеле, Шлёма весело тащился сзади, неся узелок с вещами друга. Друзья, подруги, жены, любовницы… Только к мамам можно придти босым, голым, грязным и голодным и уже следующим утром оказаться отмытым в корыте и в свежей стиранной рубашке сидеть за накрытым столом, уставленном чаем, коржиками, сухариками и вареньем из ревеня.

Бейс дин — суд дал развод Биньямину, но теперь Беня должен был отдать полученное после свадьбы приданное выплатить положенное по ктубе, брачному договору. Голова кр'угом — где взять деньги? Нет, все-таки пробраться в Иерусалим было бы гораздо легче.- Здесь живет еврей Биньямин? — важный пан шляхетского вида остановил свои дрожки у халупы, где Беня жил со своими мамой, сестрой и братом, — Я буду очень краток. Мне нужен управляющий в мое поместье. Некоторые свои дела я обделываю с цыганом Бахтало. Его рекомендации, что ты исключительно честный еврей для меня достаточно. Пан управляющий, ты должен будешь исключительно честно вести моё хозяйство, особенно винокурню, потому что для нечестных дел у меня уже есть цыгане.

Пан Тадеуш, что так удачно для Биньямина нанял его управлять своим имением, предпочитал жизни в деревне проводить время в холостяцкой квартирке в Люблине, наезжать в Варшаву ему было приятней, чем развлекаться в Люблине, а уж гостить в отелях Вены и Парижа… Да что там говорить, разве могут польки из провинции сравниться с шикарными девочками из Парижа в умении развлечь не старого еще вдовца? А полу-аристократические венские дамы дадут много очков форы барышням шляхетских фамилий. Так что сельская клубничка не очень занимала пана Тадеуша. Но ведь десятины пашни, строевой лес и особенно винокуренный завод — источники подарков и знаков внимания, которыми пан одаривал барышень, замужних дам, вдов, модисток, куртизанок и представительниц парижской богемы. Надо заметить, что венская богема, по наблюдениям пана, была гораздо строже нравами, чем парижская. Так вот, пуды зерна, аршины леса, бочки настоек требовали надзора. Личности, которых пан Тадеуш облекал своим доверием сначала очень старались то доверие оправдать, но по прошествии времени немножко начинали путать хозяйский карман со своим, бывали нещадно биты и изгнаны. В какой-то исторической книге пан Тадеуш вычитал про придворных евреев немецких князей и решил, что природная деловая смекалка и привычка евреев к гешефтам сослужит ему добрую службу.

Цыгане помогали пану Тадеушу приобрести или продать какие-то партии товара, не отягощая казну подсчетами полагающихся акцизов. Бахтало вел со шляхтичем дела исключительно честно и при случае рекомендовал Биньямина как еврея, не склонного слепо следовать Закону, умеющего учиться и к тому же порядочного человека.

— Слушай, Шлёма, все бы ничего, с работой я справляюсь. Просматриваю записи в хозяйственных книгах за прошлые годы, наблюдаю, как идут работы в поле и в лесу, как выгоняются бочонки водки и ставятся на той водке травы. Но вот другое стало уже невмоготу! Приехала паненка, дочь хозяина. Здоровая кобылка, невеста уже — вышла из пансиона и заблажилось ей полечить нервы деревенским воздухом. Приехала она, стало быть и житья мне не стало! Слышу звонок из ее комнаты, зовет «Пан Биньямин!» Я поднимаюсь к ней на второй этаж, в комнате ее дверь нараспашку, стоит в одних панталонах: «Ой, нахал!»

Или вот говорит «Я иду гулять в парке, вы меня должны сопровождать». Ну ладно, я собирался на винокурню, но если паненка говорит «гулять» — значит гулять. Идем в парке, она вдруг чуть не падает и вешается мне на шею, а сама дышит часто-часто и губами мне ухо горячит. «Ах, вы мой спаситель, я чуть не упала, держите меня!» А вчера заявляет, что она идет купаться, а чтобы ей не бояться, я должен ее проводить и там у пруда ждать. Я спиной к пруду сел на травку, окликает «Ой, пан Биньямин, срочно сюда бегите!»

Поворачиваюсь, ведь хозяйская дочь зовет, она стоит по колено в воде как есть голышом «Ой, что-то я забылась!» и прикрывается так, что ничего не прикрыто.

— Ойц, Беня, ойц! Интересно, чего она добивается?!

— Шлёма, ты прямо как маленький мальчик — чего она добивается! Не знаю, добьется она или нет, но меня она точно добьет! Не станет по её — отцу родному нажалуется. Станет по её — отец родной прибьет меня, не поморщится. Не знаю, Шлёма, не знаю… Я ведь не из камня сделан, я ведь живой человек! Скажу тебе по секрету, все что успел рассмотреть — это то, на что стоит посмотреть! Это таки надо видеть!

Специализированная клиника

— Вы же знаете, Семен Семенович, что самоубийство признается грехом в любой религии. Ну, разве что буддисты-индуисты да древние греки с римлянами не возражают. Но вы же не древний грек? Только вот не о греховности, я о вполне, так сказать, осязаемых неудобствах. Семен Семенович слушал, сидя в удобном мягком кресле, прикрыв глаза, и непонятно было, слушает он внимательно или подремывает — обстановка в кабинете располагала.

— Повесить себя за шею… Дешево и сердито. А кто из самоубийц перед этим в туалет идет или клизму себе ставит? И лежат они потом мокрые и, простите, обосранные, а санитары их моют и матерят. Или взять яды. Где вы их найдете? Сильных и быстрых, как в книжках про шпионов или в исторических романах днем с огнем. Крысиный яд в хозмаге или люминал из аптеки? Мучительно, тошнотно, желудок ваш наизнанку вывернется, организм-то умирать не хочет. И лежит потом такой «самоубивец» в блевотине своей, медиков стесняется. Застрелиться? А где пистолет возьмете? А даже если возьмете, не факт, что в сердце попадете, а если в рот — тьфуй, как некрасиво мозги разлетятся, запачкают все кругом! Или того хуже, случай реальный: стрелялся один в голову, и не промахнулся ведь — а выжил. Выжил! А записочка предсмертная уже прочитана и женой, и следователем, знакомые в курсе. Стыдно ему было — хоть снова самоубивайся.

Хозяин уютного кабинета достал из бара бутылку коньяка, плеснул в рюмку и поставил ее перед Семеном Семеновичем.

— Мы же предлагаем вам красивый уход, причем у вас будут организованы великолепные две недели исполнения ваших желаний, хотите — пощекочете себе нервы острыми ощущениями, нет — отдохнете перед, так сказать, вечным отдыхом и встречей с вечностью.

— И сколько? — кажется, это были первые слова Семена Семеновича.

Хозяин кабинета черкнул число на листочке, посмотрев на который Семен Семенович присвистнул.

— Так ведь вопрос решается. Если ваше мнение не изменится, вы оформляете кредит в банке, мертвые ведь «сраму не имут», так?

А можно жизнь и здоровье застраховать, еще и наследников порадовать сможете, как ни кощунственно это звучит. Это самоубийцы страховку не получают, а в нашем медицинском центре все так будет оформлено — комар носа не подточит. Нам ведь, знаете, проблемы с правоохранителями тоже не нужны.

Медицинский центр, в приемной которого стоял Семен Семенович, внушал уважение — расписание работы специалистов, прайс в кожаной папке, две миловидные регистраторши. Оформление заняло минут пять, не больше, и вот новый клиент клиники уже в палате, которую и палатой-то не назовешь — симпатичный гостиничный номерок не менее, чем на 3 звезды. Сестричка в униформе, так отличавшейся от стандартной больничной спецодежды, проводила пациента в номер.

— Вы обедать в номере будете или спуститесь в обеденный зал? Заказать завтрак, обед и ужин вы можете по телефону. Меню рекомендуется, но наша кухня приготовит любое блюдо, какое вы только пожелаете. Вы можете подняться в бар на третьем этаже или спуститься в подвал — для наших клиентов там работает казино. Любые напитки в баре за счет клиники, в казино вы получите фишки для игры на сумму пять тысяч евро.

Это подарок от клиники, он делается однократно. Посещения ваших друзей и родных к нам в клинику ограничены, очень ограничены, мы объясняем это как необходимость строго соблюдать режим. Девушек вы можете заказать у нас на рецепшн по телефону. Количество и время пребывания ограничивается только э-э-э… вашими желаниями. Девушки опытные, выполнят любой ваш каприз.

Обед, предложенный шеф-поваром, был выше всяких похвал — легкий итальянский салат, мясо по-бургундски, красное вино. Народу в обеденном зале было немного, как заметил Семен Семенович, в кафе обедали не только клиенты-пациенты, но и сотрудники клиники.

Поднялся в бар — выбор спиртных и безалкогольных напитков не удивлял, было практически все, что производится в мире. После одного «Том Коллинза» Семен спустился в казино, сделал несколько ставок на рулетке, посидел за покером и поднялся к себе в номер. Попросил пригласить к нему двух девушек, а когда они ушли, пора было и поужинать.

«Вряд ли сегодня», — подумал он лениво, «нелогично это, да хлопотно. Только пациент вселился, и тут же — на тебе! А ведь можно и поспать, устал я что-то.»

Утро началось с визита процедурной медсестры, которая уколола палец, взяла кровь из вены.

После завтрака пригласили на электрокардиограмму. «Ну конечно, вдруг у покойника сердечная блокада или тахикардия — надо ведь подлечить,» — грустно пошутил и пошел на процедуры. В кабинете электролечения на руки и на голову Семена Семеновича нацепили металлические электроды. «А что, очень удобно! Хороший разряд и все кончено. Лучше бы, конечно, ввели что-то внутривенно. Сначала снотворное, потом… А, к черту, выпивка, азарт, девочки — можно и оттянуться, неплохо и оттопыриться, или как там говорит молодежь!»

Нехитрый набор удовольствий — еда, выпивка, проститутки и казино во второй день продлился до середины ночи. Третий день начался для Семена чуть ли не перед обедом, завтрак он проспал. В процедурном кабинете его ожидала внутривенная инъекция.

Вы знаете, Семен Семенович, доктор прописал вам общеукрепляющие препараты. Вы понимаете, что клиника с нашей специализацией не может обойтись одними физиопроцедурами и постарайтесь отнестись с пониманием. Вены у вас хорошие, я ведь не сделала вам больно? — процедурная медсестра была очень симпатична и профессионально вежлива.«Интересно, когда и как они это сделают? Можно, наверное в кафе в пищу или в баре в напитки.

Но так достаточно сложно и муторно. К чему так, если ежедневно делаются инъекции и отпускаются процедуры. Гораздо проще, гораздо проще. Заведена история, пациент с задокументированной серьезной болезнью, если патологоанатом участвует, то все будет красиво и безопасно, а как, собственно, без него? Когда? Ну ясное дело — не в первые дни пребывания и не в последний, кто же откладывает такое на последний день. Да ладно, к черту, решение принято, возврата не будет, да и ни к чему этот возврат. Финал известен и мне понятен был сразу, как только… Хватит, потоптался. Дети выросли, жена проживет. Что мог и должен был, я в этой жизни сделал: дом, дерево, сына. Жена уже несколько лет как ушла и живут они врозь. И дом не один, деревьев — роща точно высажена, сыновей двое. Своих они и сами поднимут, дед им тут не помощник. Обидно немного, но уж лучше так, чем ждать, пока превратишься в овощ или в бессловесную скотину. Ни самому, ни людям. Только обуза, а потом лови на себе то скорбные взгляды, то недовольные. Вон, в «Евгении Онегине» дядя какой молодчик! Оставил наследство, а племянника и не озаботил своей персоной ничуть. Так и надо, так и правильно! В казино за покерным столом сидела средних лет женщина, но так вполне, ничего себе.

Не красавица, полноватая фигура, аккуратный макияж и элегантный костюм. В покер ей не везло, пока Семен Семенович не подсел за ее стол вторым игроком. Когда им обоим «пошла карта» — заказали коньяк, понемногу завязался разговор. Продолжали разговор уже в баре на третьем этаже, затем в номере у Семена. Что Инна (она представилась Инной Аркадьевной, но скоро оба перешли на ты) делает в клинике, Семен не спрашивал. Было легко и свободно. Оказалось, что и книги и фильмы они читали и смотрели одинаковые, любят одних и тех же писателей, героев, актеров и режиссеров. Легко и свободно Инна осталась в номере у Семена Семеновича, утром вместе проспали завтрак. В номере Семена нашелся второй махровый халат, полотенца, зубная щетка. Кофе с бутербродами пили в баре, Семен Семенович чувствовал необыкновенный подъем духа, как в молодости (не сказать, что «как в юности»).«Черт возьми, а почему нет?! Разорвать контракт, деньги пусть оставляют себе, в конце-концов — выплатить неустойку! Отработаю, отбатрачу! Сыновья помогут. И кто мне внушил, что умирать буду овощем да чуть ли не скоро-скоро! Годами живут и жизни радуются. Ну что ж, подлечусь, иногда в больничках полежать придется. Бог ты мой, Инна, вот где встретить довелось — и ведь никому не расскажешь!

Да и ей нечего тут делать, облокотится на меня, ей поддержка не меньше моего нужна! И ведь примет, чувствую, что ждет она от меня и слов, и поступка! — Скажите, девушка, как можно заказать цветы? — у регистраторши на реcепшн дежурная улыбка, как же, «клиент всегда…» — Мы приносим свои извинения, но сегодня это не получится, у нашего поставщика огромные неприятности, просто беда. Но если вы очень торопитесь, прямо напротив нашей клиники, через дорогу цветочный магазин, там очень хороший выбор и букет вам сделает отличный флорист. Скажу вам по секрету, флорист там гораздо лучше нашего, прямо вот обидно! Ну почему его не пригласить к сотрудничеству с нашим Центром?! Просто перейдете дорогу, там моя подруга работает, скажете ей, что от Ларисы! «Ага, вот он, магазин «Цветы. Букеты.», только дорогу перейти. Ох, ёёёё! Сводка происшествий. При переходе улицы вне установленного пешеходного перехода мотоциклистом сбит пожилой мужчина. От полученных при столкновении травм пешеход скончался на месте. Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку мотоциклист с места происшествия скрылся.

— Инна Аркадьевна, зайдите, пожалуйста в бухгалтерию, вам выписана премия…

Котенок

В маленьком доме старого Ицхака пахло старостью и пустотой. Невыразимо густые запахи: немного мочи и много грусти, смешанные с запахами несчастья и пыли, запахи, которые моментально поселяются там, откуда уходит женщина. Жена Ида ушла — скоро будет уже два года, хоть и была она на два года моложе. Ушла легко, во сне, не мучая себя и мужа. Детей у Ицхака и Иды к её смерти уже не было. Сразу после свадьбы она исправно рожала, но дети умирали, не прожив и года, двух мальчиков не успели даже обрезать, умерли сразу после родов. Удалось вырастить двух сыновей, но первенца Давида забрали в солдаты, послали на Кавказ, где он и погиб в штыковой атаке на какой-то аул. Сендер вырос, но Богу было так угодно, чтобы умер он от ран, полученных от хулиганов во время погрома, а их, погромов, в год смерти царя Александра было достаточно. Нет, старый Ицхак не гневил Б-га жалобами, он только задавал вопросы, обращая их непонятно к кому «Зачем?» и «Почему именно я?»

Еще мальчишкой родители отдали Ицхака в обучение к портному Лейбушу, где Ицика между работой по кухне и качанием колыбелек научили шить сюртуки и лапсердаки. Вот только уже лет двадцать он не шил ни одной новой вещи, только изредка перелицовывая и подгоняя одежду под рост — лапсердак в семье носится долго, переходя от деда к внуку. Что так? Почему перестал шить? Глаза уж не те стали, по часу нитку в иголку мог вставлять, руки дрожать начали — иголку уронит на пол, ищи ее потом. Началось это у Ицхака потихоньку, исподволь, как получили они с Идой письмо от начальников бедняги Давида. И ведь можно подумать, что еврею из Хелма были какие-то дела до того горного аула и живущих там горцев, гори оно все огнем и синим пламенем!

Получал Ицхак очень даже небольшой пенсион за погибшего в атаке сына, пенсион небольшой и совсем нерегулярный, то ли военному министру деньги Давида были нужнее, то ли министру почты — Ицхак не разбирался и идти разобраться не собирался. Хватит с него того, что один вид полицейского или жандарма наводил на старика трепет, а чтоб придти и задавать вопросов — так совсем нет, спасибо вам за такой нахес! Приходили в домик к старику жена хелмского раввина, ее дом стоял через два дома отсюда, да иногда Малка, соседка из дома напротив заходила. Помоют женщины полы в доме, сварят старику молочной лапши, заставят съесть ее при них. А сам Ицхак ничего не готовил, да и то, что ему сварят женщины, не всегда съедал — забывал. Если раньше, когда Ида еще жила, каждый шабес ходил он в синагогу, надевал филактерии, покрывал голову талесом, теперь если только кто-то зайдет за ним утром, старик покорно поплетется следом. Да что уж там говорить, если в баню он ходил совсем не каждую неделю, а умываться и зубы чистить часто забывал! Скажите, можно жить на свете, если интереса к жизни совсем не стало?

Осень, совсем уже осень. Дождь мелкий, холодный, сеет с ночи, не дай Б-г идти по такой погоде по каким-то делам. Среди шума дождя какой-то посторонний звук, как будто кто-то жалуется на жизнь, на судьбу. Сколько уже можно, даже лежать на кровати — любимое занятие Ицхака последнее время, он и ложился, не раздеваясь — невозможно! Да еще собака соседская лает, мешает молитву прочитать по памяти. Встал Ицхак с постели, кряхтя, прошелся по комнате. Холодно, но печь растопить так нет желания. К чему?

Пусть у себя дома топит печь тот, кому жизнь тяжела, но не в тягость. А снаружи всё жалуются на жизнь своими стонами, собака разоряется. Она, конечно, дура несусветная, но старик вышел на крыльцо. Вейз мир, из-под крыльца вылез намокший котенок, максимум два месяца ему. Вылез — и к ногам Ицика подошел, мяукать перестал — сил не стало или верит, что человек ему чем-то поможет? Собака словно взбесилась, так лает. Ицик котенка взял на руки и зашел в дом.

Старой рубахой обтер котенка, положил его на кровать, пошел печку растопить.

Дрова занялись, запах дыма в комнате разбавил запахи одиночества и запустения, обещая тепло. Взял Ицхак котенка на руки, сердечко маленькое стучит часто, сам доверчиво жмется и «разговаривает» со стариком. Ну что тут поделаешь, надел старик старый лапсердак, накрыл голову от дождя рогожкой и пошел к соседу — молока попросить стакан, да хотя бы кусок свежего хлеба, дома ведь и корки сухой не найти.

Мазл тов, Иерушалаим!

Шоссе из Тель-Авива в Иерусалим оставило латрунский монастырь справа и потянулось среди светло-желтых скал. Проехать в Иерусалим мимо монастыря в Латруне невозможно. Обязательно надо остановиться, чтобы навестить монастырский магазинчик. Улыбчивый монах в коричневой сутане, подпоясанный веревкой, с ловкостью профессионального лавочника упакует вам бутылку великолепного латрунского бренди, предложит мед и варенье. Бренди — из монастырского виноградника, варенье из собственного сада, мед от латрунских пчел. Купить это все где-нибудь еще невозможно. Покупайте, пробуйте. Здесь, в монастыре вам не будут предлагать щепки от ковчега старика Ноя или масло оливы, высаженной Иисусом Навином.

Первый раз в Иерусалиме, а совсем недавно побывать в нем — словно слетать на Луну. На Луну даже легче.

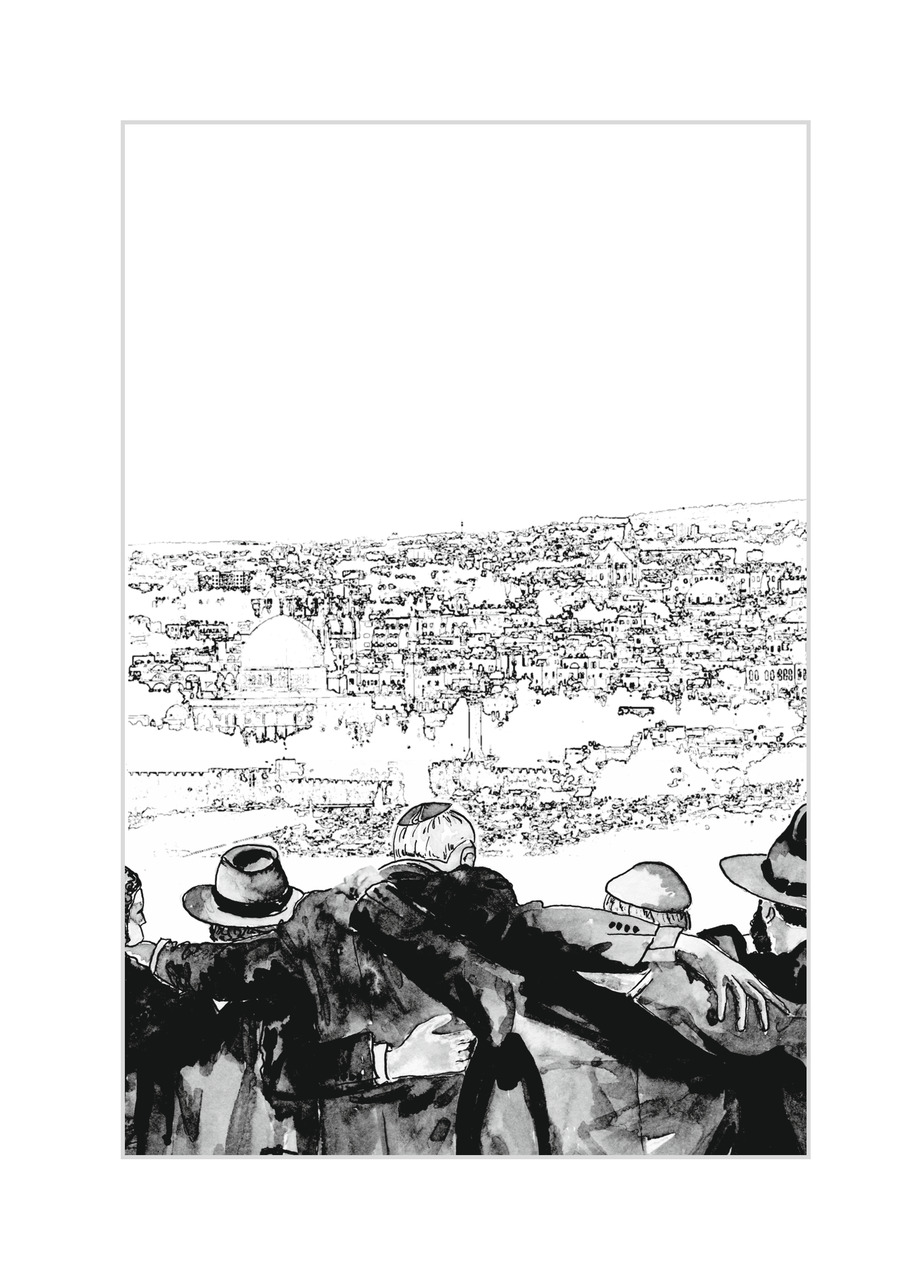

Пройдя туристическими маршрутами по городу царя Давида, я приехал на смотровую площадку. Иерусалим расположен среди скал, смотришь на город сверху вниз, как будто заглядываешь в чайную пиалу, скалы противоположного склона видны, если нет тумана. Город внизу словно залит густым, как оливковое масло, воздухом. Маленький пятачок — пространство между Храмом Гроба Господня, Западной стеной Храма, мечетями Омара и Аль-Акса. Здесь Иисус был распят и вознесся, здесь приносил жертвы Соломон и заправлял светильник Маккавей, здесь Мохаммед привязал своего крылатого осла Борака перед тем, как подняться на небо для беседы с Аллахом. Христиане направо — к Храму, иудеи налево, к Стене Плача, мусульмане проходят к мечети по переходу сверху.

Старый город, мечети, христианские храмы, новые городские кварталы, прорезанные широкими улицами и проспектами. Воздух в этой «чашке» города густой, насыщенный энергией, над ним стоит марево, словно над кастрюлей с кипящим бульоном. Новостройки мной не узнаются, даже самые знаковые, пытаюсь увидеть комплекс университета — он на противоположной стороне «чаши», рассмотреть храмы в Старом городе — мечети, церкви, синагоги…

На площадке перед Стеной только молящиеся и туристы. Веришь — не веришь, а записку между блоками, из которых сложена Стена, вложи. Бог помогает любому тем, что дарит надежду. Молодые люди в черных костюмах, белых рубашках, с завитыми пейсами из-под широкополых шляп спрашивают: «Йехуди»? Накидывают талес, на левую руку повязывают кожаный ремешок филактерии. Повторяешь: «Ата адонай элохейну, мелех ха-олам…»

Для молодых хабадников весь ритуал наполнен сакральным смыслом.

А хасидам, что собрались недалеко от Стены, хорошо. Танцуют, встав в круг и положив руки друг другу на плечи. Черные и коричневые лапсердаки, штаны до колен, на ногах белые чулки и тяжелые башмаки. Головы покрыты круглыми широкополыми шляпами, бороды и пейсы развеваются по ветру. Молодой цадик выделяется шапкой, отороченной мехом куницы.

В сумрачном Старом городе заблудиться легче легкого. Бесчисленные повороты под неожиданными углами, после третьего поворота не представляешь, как оттуда выбраться. Лавки, лавочки, магазинчики… наборы специй, пряностей, поделок. Ноly Land — бренд. Щепка от креста Спасителя, флакончик с маслом, пузырек святой воды, щепоть земли.

Всё в лавках Старого города аутентично, папирус написан Моше, стрелу выпустил Йоав, сандалии носил легионер Веспасиана. Воздух над городом густой, словно оливковое масло. В этом воздухе злоба и ненависть, любовь и вера. По этому городу проезжала царица Шеба на встречу с царем Шломо. Йонатан Хасмоней возжег здесь светильник, который горел восемь дней.

В этот город Назаретянин въехал на ослице под крики толпы «Осанна» и вышел из него с крестом на спине.

Меридианы сходятся не на полюсах, они встречаются здесь, в Центре Земли, параллели, вопреки Евклиду и Меркатору, стремятся в Иерушалаим. Энергия всего Мира клокочет в замкнутом окружающими скалами пространстве. Века, тысячелетия пульсируют с каждым годом все чаще. … прибыл лес от царя Хирама из Финикии, рабы доставили кедровые бревна в Иерусалим из Яффо и сейчас везли их по узким улочкам на строительство Храма. Воины Невухаднеццара, смешавшись с легионерами Тита, шли на приступ городских стен. Сикарии с помощью кривых ножей расправлялись на узких улочках со своими политическими противниками, ревниво оберегая чистоту веры. Йосиф бен Матитьяху, стоя рядом с Титом, со слезами наблюдая за пожаром в Храме — вместе с гибелью Второго Храма заканчивалась Иудейская война, приходил конец Иудеи. Иешуа из Назарета, тяжело дыша, нес крест на Голгофу, на Лысой горе каменщики возводили Храм Гроба Господня. Мухаммад, только что прибыв по воздуху из Мекки, привязывал крылатого скакуна кольцу в стене разрушенного Храма, собираясь на встречу с Аллахом.

По улицам города бродили сефарды из Испании, кто-то в арабских халатах и чалмах, кто-то в испанских костюмах, между ними сновали ашкеназы в длинных лапсердаках, штанах до колена, в белых чулках, на ногах тяжелые башмаки. Вот хасиды, среди которых Баал Шем Тов, запели веселую песню и уже через минуту пустились в пляс. На них одобрительно смотрел рабби Йехуда Лёв бен Бецалель, Голем был уже вылеплен, заклинание написано на клочке пергамента, оставалось только положить этот клочок под язык Голема. На большом пустыре литовские наци прикладами сгоняют жителей маленького местечка, словно баранов в стадо. Среди них раввин Хаим, мой дядя, пытается поддержать евреев хоть словом. Автоматные очереди длятся долго, превращаясь в винтовочные выстрелы, разрывы гранат, грохот пушек. Колонна автомашин с врачами и медсестрами, которая направлялась в больницу на горе Скопус — окраину Иерусалима, атакована воинами Арабского легиона…

На стене Храма, примыкающей к стене Города, стояли дозорные, кутаясь в грубые шерстяные плащи. Наконечники копий бросали отблески от Луны. Иногда раздавались их перекличка: «Элиэзер!» «Иезекия!» Склоны гор, окружавшие Город, покрывали тысячи костров, в лунном свете угадывались тараны, катапульты, стенобитные машины. Видны были построенные римскими инженерами передвижные штурмовые башни. Настроение у сидевших рядом со мной защитников Иерушалаима — настроение обреченных.- Когда воины Иоханана из Гуш Халав разбили и изгнали из Иудеи римские войска Цестия Галла, когда это было? Да, тому уже шесть лет. Мне казалось, что Рим отстанет от Иудеи. К чему Риму такая далекая и неспокойная страна?

— Риму нужен весь мир. Риму нужны иудейское масло и пшеница. Риму надо показать всем провинциям, что воевать с Римом невозможно.

— Римляне — такие же люди, как все. У них та же кровь и животы их вспарываются еврейским мечом так же, как живот жителя Идумеи или египтянина. Оборона Йодфата отлично показала миру, как умеют защищаться иудеи. Вот только раздор между Иохананом и Йосефом бен Матитьяху…

— Не упоминай имя предателя бен Матитьяху! Все, что говорит этот мерзавец, гнусная ложь! Йосеф сейчас там, с воинами Тита, Иоханан со своими людьми терпит лишения и погибает вместе с нами!

— Напрасно мы впустили в город Шимона бар-Гиора. Конечно, он привел с собой несколько тысяч бойцов. Но ведь распря, что он затеял с Иохананом из Гуш Халав, сколько жизней отняла она?

Из темноты бесшумно выступили трое и, подхватив говорящего под руки, оттащили в тень дома.

Сдавленный крик, после которого сидящие рядом со мной у костра только опустили головы ниже.

— Лучше молчать. Если сикарии Шимона расправились с первосвященником Маттафия и потом с первосвященником Анна, что говорить о нас, простых смертных! — Герой, разбивший Цестия Галла, не может ошибаться! Слава героям!

— Погибнуть от меча римлянина, от кинжала зелота или от ножа сикария — какая разница? Мучительно ожидание смерти от голода. Когда Шимон и Иоханан дрались с Римом плечом к плечу, можно было надеяться и защитникам Иерушалаима.

— А на что надеяться нам, жителям Иерушалаима? Есть нечего, помощи ждать неоткуда. Галилея под римлянами, идумеи нам не помогут… Надо молчать!

— Барух а-шем, Б-г обещал нам эту страну, он помогал нам раньше и поможет сейчас…

Над светло-желтым городом поднимался розовый рассвет и только неясно, это отблески солнца, всходящего из-за гор или отблески догорающего храма.

Набережная Тель-Авива длинная, идти по ней можно от пустыря между Яффо и Тель-Авивом до комплекса гостиниц. Справа кварталы Тель-Авива, слева море с полосой пляжей. В холле «Хилтона» прохладно под кондиционером, в баре чашка кофе, холодная вода, сок грейпфрута. Абсолютная свобода, времени полно, можно зайти поглазеть в антикварную лавку, для этого не надо выходить из гостиницы, лавка тут же, в холле.

Кофейный сервиз, шахматная доска, какое-то серебро под стеклом витрины. На стенах картины, то ли Шагал, то ли под Шагала. Десять хасидов танцуют, видимо, фрейлехс. Белые рубахи, черные лапсердаки, ермолки, бородатые лица раскраснелись. Внимательно, очень внимательно я смотрел на эту компанию…

…пока не зазвучала скрипка, не запела флейта, не задышали тяжело танцоры, не затопали ногами. Я оказался в не очень чистой корчме, из посетителей в ней были только евреи. Танцоры выбрасывали ноги вперед, размахивали руками, в которых были зажаты огромные носовые платки, вышагивали гусаками, крутились вокруг себя или парами один вокруг другого. Красные потные лица, капли пота висели на носах, стекали по лбу и щекам, весь вид танцоров говорил, что веселье их не показное. На столах достаточное скромное угощение, несколько бутылок красного вина, огромные кружки с пивом.

Сидевшие за столом тихо переговаривались, изредка отхлебывая из кружек, одобрительно поглядывали на танцоров. Чуть в стороне в одиночестве сидел старик — из-за его стола все ушли танцевать.

— Дедушка! — я сразу узнал его, хотя не видел ни разу, даже на фотографии, все фотографии пропали еще перед войной.

— Внук? Молодец, пришел навестить деда. Рассказывай.

— Дедушка, а что здесь? Кто эти люди вокруг?

— Ой, горе! Сендер, старший мой брат решил ехать в Америку. Завтра утром, сволочь, уезжает в Одессу, а билет на пароход у него уже есть. Мишугинер, оставил свою Двойру без развода, трех детей без отца — это ведь все на мою голову! Слышать о нем не хочу! Моему Хаиму всего пять лет, Хава ждет следующего, дай ей Б-г счастья, чтобы все хорошо прошло. Так я теперь о Двойре с ее тремя заботься, и про Хаву не забывай, словно я праотец наш Авраам или сын его Иаков. Сендер, чтоб ты там пропал в своей Америке!

От крика деда один из танцоров вздрогнул, обернулся и посмотрел на нас с виноватой улыбкой.- Рассказывай, — потребовал дед, — ты чей сын? Неужели Хаима?

— Нет, дедушка, вашего младшего, Йоселе. А дядю Хаима и дядю Гирша я вовсе не знаю, не видел их ни разу.

— Значит, Хава носит мне Гирша? Хорошее имя! А почему не видел?

— Они ведь погибли в войну, дедушка…

— Вейз мир, горе, горе! Не вздумай сказать этого бабке! И что, твой отец, мой Йоселе остался один?

— Нет, дедушка, у него две сестры — Голда и Хена. У Голды родилась Алла, у Хены — Миша. Все будет хорошо, дедушка!

— Ой, горе, сколько лет я слышу это «все будет хорошо, все будет…» А все хорошо уже было и, кажется мне, уже никогда не будет…

…я стоял в холле отеля «Хилтон», что на берегу Средиземного моря и смотрел на картину Шагала, где десять хасидов танцевали веселый фрейлахс по случаю отъезда Сендера в Америку.

На следующий день я поехал в Иерусалим. Площадь перед Стеной плача была полна народа.

Христиане толпились у храма Гроба Господня, мусульмане спешили в мечети Омара и Аль-Акса, евреи прикладывали руки к развалинам Храма и раскачивались в своей молитве.

Воздух между тремя точками поклонения был густой — хоть ножом режь, это был словно бульон из смеха и плача, крови и слез, ненависти и любви и отделить что-то из этой смеси было невозможно. Даже после Суда ангелы утомятся, разбирая, кто, где и что.

А я подошел к Стене и засунул в расщелину между камнями свою записку. Дедушка. я думаю, сидит в кресле праведника в кущах, а бабушка примостилась у него в ногах скамеечкой — всю жизнь она мечтала о таком конце. Мазл тов! Ну и что из того, что я не хожу ни в церковь, ни в синагогу?! Уверен, что Б-гу на это наплевать, он помогает или карает вне зависимости, от ходишь ты в храм, не ходишь ты в храм. У него свои оценки, знать которые не суждено.

Лавка времени

Бродить по Старому городу в Иерусалиме… Лавки и лавочки с клинописью Авраама, папирусами Моисея, приказами Навуходоносора. Тут же туристы покупают кубометры щепок, тонны святой воды. Можно примерить кипу или куфию. Но стоит только увернуться от толпы туристов за ближайший поворот, потом еще один поворот, и вот ты уже не знаешь — в христианском, еврейском или арабском квартале идешь по мощеным улочкам.

Над входом в лавчонку я разобрал надпись на иврите «зман» — время. «Отдохну, поглазею на часы,» — и шагнул внутрь. Никаких часов — простые деревянные полки на стенах уставлены сосудами и баночками разных форм и цветов — прозрачные с изогнутым горлышком, черные с притертыми крышками, темно-зеленые, коричневые, веселенькие голубые.

— Ай онли хэв э лук… Ани роцэ…

— Так мы можем говорить с вами по-русски! Уверен, что так вам будет удобней! — О, спасибо, действительно удобней. Я думал, что здесь продаются часы…

— Вы думали! Молодой человек, здесь продается Время!

— Но я не вижу ни одних часов?!

— Я повторю, здесь продается Время!

— Простите?

— Что непонятно? Предположим, вам не хватает времени. Ну, не знаю… не хватает, чтобы закончить важную работу… Вам не хватает времени, чтобы насладиться встречей с вашей женщиной… Не хватает времени, чтобы отдохнуть. У нас вы можете купить Время на любой вкус и для самых экзотических надобностей!

— Вы шутите?

— Какие шутки, молодой человек! У меня нет времени для шуток, и я не собираюсь покупать его у самого себя. Бизнес есть бизнес, гешефт — это гешефт. Вот, я могу предложить вам густое, как хорошее масло, время ученого. С его помощью вы, бог даст, получите Нобелевскую премию. Понятно, что это дорого, но поверьте, оно того стоит. А вот в этой голубенькой бутылочке время, которое вы проведете на танцульках. Танцы-шманцы, пара коктейлей, красивая девчонка. Вот черная реторта, здесь время тяжелой работы. Запах, скажу я вам — валит с ног. А что вы хотите — пот, слезы, мозоли на руках? — И что, берут «тяжелое время»?

— Берут, конечно же. Но не для себя — исключительно в подарок, исключительно для заклятых друзей. Кому хочется слез и пота? Люди совсем обленились, они предпочитают лежать на диване напротив телевизора. Хотите время для культурного досуга? Могу предложить от простого сна по 50 шекелей за час и до прекрасной рыбалки на шиши-шабад по 200 шекелей. Естественно, тоже за час.

— Но как? Как я смогу использовать купленное время?!

— Шо вы морочите мне голову? Не говорите мне, что вы не знаете, как провести время на рыбалке или как провести часок-другой в библиотеке! В библиотеке вы берете книгу и читаете, а на рыбалке все просто — наливай и пей. А может быть, вы хотите убить свое время? Так не делайте глупостей, я лучше куплю его у вас.

— Мне кажется, это вы морочите мне голову!

— Ой, бросьте! Меня не так легко найти, но если вы надумаете купить или продать пару-тройку часов — приходите, старый Ицхак всегда будет рад вам помочь. Всего доброго, лаитраот. Я вышел из лавки и закурил у входа.

«Чертовщина! Это же развод какой-то! Я читал и Сказку о потерянном времени, и Гайдара с его «горячем камнем».

Но ведь и там, и там сказочная «механика» была описана подробно и доступно: разбей камень — проживи другую жизнь, минут и годы старят простачков и делают злых волшебников моложе. Черт знает что! Додумался до веры в сказки и волшебников!»

Я решительно отбросил окурок и вошел в лавку.

— Дайте мне пару часов времени для встречи с любимой женщиной! Надеюсь, качество вы гарантируете?!

Новые соседи

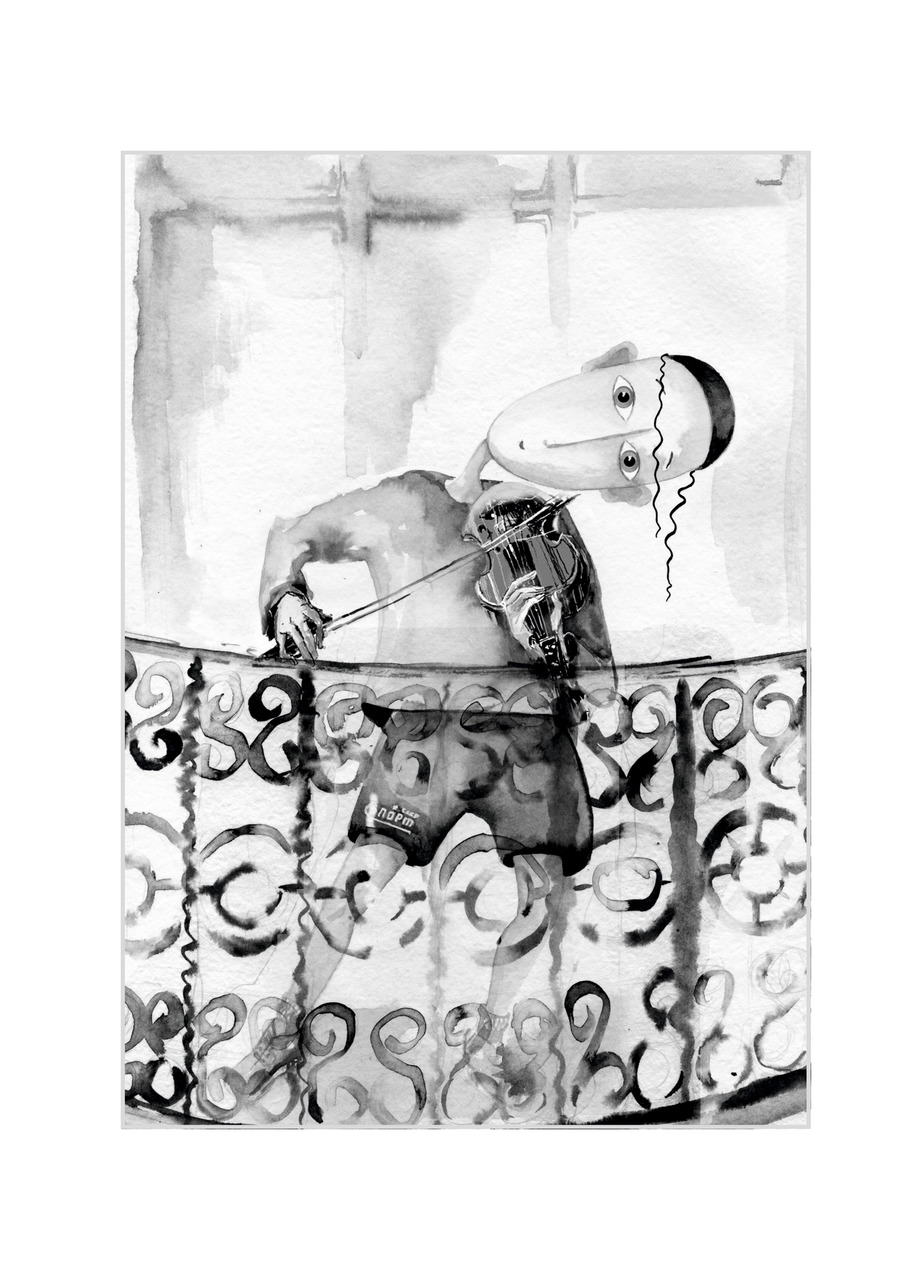

Когда Сёме исполнилось шесть лет, в доме появилась скрипка. Мама и папа мечтали о светлой дороге сына в Коганы или Ойстрахи, а пока Сёмин путь шел в музыкальную школу. Он прошел вступительные испытания и появился во дворе с большой нелепой папкой для нот и с черным футляром для скрипки. Мальчишки большого Сёминого двора бросили пинать мяч и молча обступили его, Витька из первого подъезда уважительно ковырнул дермантин футляра ногтем и сказал: — Покажи, чему научился.

Сёма достал свою скрипку, пристроился к ней подбородком и смычком извлек «фа» и «си». Мальчишки потеряли интерес к незнакомому прежде развлечению и вернулись к мячу. Жизнь Сёмы во дворе потекла, как и прежде. Конечно, досадно было два раза в неделю отрываться от дворового футбола, «слона» или штандера, да еще каждый день мама заставляла пиликать гаммы.

Но с мамой разве поспоришь? С ней и папа не решается спорить. Мальчишки во дворе с пониманием относились к Сёминым отлучкам от жизни двора — не сам пацан выбрал эту блажь, мама заставляет. Мама — это мама, с ней спорить — себе дороже выйдет.

А так что ж, в футбол Сёмка гоняет со всеми, от войнушки с соседним двором не отлынивает… пусть себе пиликает скрипучие гаммы.

Во дворе появились новые соседи. Новый мальчишка отнес в свою квартиру две диванные подушки, остальную мебель таскали грузчики, и вышел во двор, в одной руке кусок краковской колбасы, в другой — огурец. Мальчишки играли в футбол, поглядывая в сторону новенького: «что за птица?» Сёма возвращался из музыкальной школы, оттопыренные его уши просвечивались на солнце. Остановился рядом с новым соседом, разглядывая его искоса. Мальчишка проглотил кусок колбасы и показал пальцем на Семёна: «Жид, на веревочке бежит». Сёма аккуратно положил на землю нотную папку, сверху скрипку и ударил нового соседа наотмашь прямо по носу. Из разбитого носа текла кровь. «Сопатку разбили — драке конец!» — крикнул Витька из первого подъезда, игравший крайнего полузащитника и видевевший всю драку, а мальчишка побежал к себе домой.

По вечерам после работы взрослые мужчины Сёмкиного двора играли в домино. Соберутся после ужина, вкрутят лампочку над большим столом под тополем и «забивают козла» до полуночи — утром ведь на работу. Новый сосед вышел во двор к «козлятникам» с несколькими бутылками дешевого вина, граненым стаканом и парой-тройкой яблок.

— Мужики, я вот к вам на «прописку» пришел, новоселье отметить и вообще, познакомиться.«Козлятники» одобрительно зашумели, стали пожимать руки, знакомиться. Разговор под вино и сигареты пошел живей, расспросили нового соседа кто он, откуда, какая семья.

— Пацан у меня и дочка мелкая. Пацан прибежал сегодня домой, кровью умылся — жиденок во дворе ему нос разбил. Ничего, я с папашкой его посчитаюсь, земля квадратная — за углом встретимся.

Мужики замолчали. Отец Сёмки, Моисей Израилевич, сидел, потупив взгляд в землю и молчал. Был он худ, невысок, с блестевшей в свете электрической лампочки лысиной. Моисей Израилевич встал и подойдя к новому соседу — плотно сбитому коренастому мужчине, отвесил ему пощечину:

— Зачем ждать, когда можно всё уладить сегодня?

Новый сосед вскочил из-за стола, но между ним и Сёмкиным отцом встал дядя Паша из третьего подъезда.

— Ты, уважаемый, считай прописку не прошел. Кто ты такой есть, мы не знаем, но уже догадываемся. А Израйлича мы сколько лет уже, у него хоть трешку перехватить, хоть к больной матери среди ночи позвать, он лучше любой «скорой» поможет.

Так что иди ты, уважаемый, пока что домой. Завтра придешь — мы винцо твое дерьмовое тебе отдадим. Сколь там пузырей было, пять или шесть? Завтра в винный зайду, вечером и получишь. А если на Израйлича замахнешься иль хоть слово об ём плохое — я тебе, уважаемый, не позавидую. Лично со мной разговор иметь будешь.

Старый кантонист

Мало евреев в Хелме — так приехал ещё один! А с другой стороны, одним больше, одним меньше — кому какая разница? Приехал в местечко или пришел туда ногами Нахум — никто не знает, просто не заметили. Появился и появился, снял угол в доме у Двойры-вдовы и зажил себе, поужинав хлебом с картошкой, закусив селедкой. А вот на следующий вечер появление Нахума в хелмской синагоге незамеченным не прошло. Пришел он к субботнему чтению главы из Торы, прошел внутрь и сел в последнем ряду. На ногах солдатские сапоги, на плечах солдатская шинель, на голове солдатская бескозырка. На груди, на сером солдатском сукне шинели два креста — Георгиевский и Анны.

— Скоро наша синагога превратится в костёл! — негодовал Соломон, муж Эстерки. Мужчины собрались в трактире, хотя каждого ждали дома, чтобы делать лехаим.

— Кто он вообще, этот солдат? Я представляю себе, как воняют его портянки! — пенился Янкель и горделиво косился на свои штиблеты, первый раз надетые им всего год назад.

— Я так себе думаю, что это инвалид, отпущенный из армии. Наверное, он еврей. Вернее, он был евреем, но остался он евреем сейчас? Все-таки армия… как он соблюдал субботу, не нарушал он кашрут? И конечно же, эти кресты у него на груди, — Гиршль Клугер старался сохранить спокойствие и не быть пристрастным.

В маленьком домике хелмского раввина за накрытым столом сидели трое: сам раввин, ребецин и Нахум. Ребецин постаралась на славу, стол был заставлен кушаниями, составляющими кулинарную славу хозяйки дома. Были там форшмак и редька со шкварками, жареная курочка, суп с лапшой, грибенес и фаршированная рыба. Пирожки с картошкой, грибами, капустой привлекали румяной корочкой, а запах медовой коврижки сводил с ума.

«… маму я совсем не помню, я её и не знал — умерла сразу после родов. Папа, как положено, на восьмой день после моего рождения пригласил моэля и тот обрезал меня. Ну а что делать, рос как все мальчишки… Бедно мы жили с отцом, помогал, как мог и на что у меня сил хватало. К меламеду в хедер ходил, как положено.

Мне вот-вот должны были отметить бар-мицву и я мог бы уже участвовать в миньяне, когда «ловчики» -хапуны забрали меня с собой, увезли в уезд и сдали воинскому начальнику в кантонисты. И зашагали мы по пыльной дороге вглубь России. Было нас, мальчишек, больше сотни, а к концу нашего похода через месяц осталось едва ли половина. Да… Били нас и кулаками, и розгами. За что? От просто так до за то, что сало отказываешься есть, что на колоколенку не крестишься, крестик на шею не вешаешь. Когда передо мной впервые положили кусок черного хлеба и шмат сала, я трефного в руки не взял. Но уже следующим вечером уплетал сало с хлебом за милую душу, так есть хотел! Ел сало, просил у Б-га нашего прощения и давился слезами. Ну а дальше… что дальше? Школа кантонистов, кантонистский батальон, потом армия. А с армией побывал я и в Венгрии, и в Крыму, защищал Севастополь от англичанина с французом. Верите, с самими Корниловым и Нахимовым разговаривал, вот как с вами! Нахимов, солдатики говорили, сам из наших был, только выкрестился…

Но вот чего не было — креститься я отказывался. Когда полк мой к присяге приводили, перед строем стояли поп, мулла — у нас в полку и башкирцы были, а нас, евреев собралось шесть человек, так нам из какого-то местечка раввина привезли.

Вот скажите, ребе, могу я рассчитывать на прощение? Нет, у людей мне просить прощения не за что, у Б-га? Ел я трефное, жить ведь надо! Если поставил Он меня в такие условия, умирать, что ли, от голода? Субботы не соблюдал, как их в армии соблюсти? Но я каждый день утром и вечером произносил «Шмонэ-эсре» и «Шма Исроэль»! А если проходили мы через местечко, где проживали евреи, обязательно забегал хоть на минутку к раввину. Арбакантес носить — уставом не дозволяется, филактерии не повяжешь, тфилин голову не накроешь. Да и из кого миньян составить?

И ещё вопрос, ребе — где всё-таки моя родина? Сион и Палестина? Я о них только из рассказов и знаю, что это такое, где и зачем? Сижу я в окопе своем, отстреливаюсь от англичан, голову от бомбежки прячу. В атаку друзья мои батальонные бегут, с которыми на привале сухарями делились, от дождя вместе под шинелью укрывались. Они вперед пошли, штыки примкнув, а я, значит, в окопе укрываться останусь или за тонким деревцем спрячусь? Где моя родина, скажите мне, ребе!»

Промолчал, ничего не сказал ребе, только налил себе и Нахуму ещё водки. А ребецин почему-то заспешила на кухню за самоваром, чай, ей показалось, совсем остыл.

Свадьба Йосла

Вейз мир, что это за ребенок, Йосл, Йоселе! Высокий и стройный, с белокурыми кучерями, с умными глазами! А что вы думаете, глаза будут глупыми, если в три года мальчик уже читал «Агаду»? Не было в хедере ученика, чтобы так внимательно, как Йосл, слушал объяснения учителя. Кто ещё мог бы похвастаться, что прочитал «Шульхан арух», что читал сочинения Рамбама и что вместо бегать по чужим садам с дружками он держит в руках книгу «Кузари», сочинение великого ха-Наси?

Ну что сказать, девочка, которая стоит сейчас рядом с Йоселе под хупой — ничего себе девочка, симпатичная. Красные от слёз глаза, смотрит на жениха испуганно… Хорошая девочка, если будет слушаться свекровь. Йосл совсем ребенок, это ведь надо — сначала свадьба, потом бар мицва! А что делать, вдруг уже завтра набор в кантонисты от местечка?

А женатых не берут по рекрутскому набору. Можно было бы послушать шадхена и вместо двенадцатилетней Малки под хупой рядом с Йослом стояла бы даадцатитрехлетняя Рахиль. Все-таки пять тысяч приданого и две коровы — это задумаешься. И пусть у невесты правое плечо выше левого, лицо изрыто глубокими отметинами от выдавленных угрей — с лица воду не пить. Но ведь по тонким губам и упрямому взгляду будущая свекровь сразу поняла — мамеле ей между молодыми не быть! Нет, пусть рядом с Йоселе стоит под хупой Малка, из девчонки можно сделать что-то очень приличного для сына.

«Мазл тов! Мазл тов!» — поздравления несутся от везде и всюду. Кто не хочет погулять на свадьбе, кто не хочет откусить от свадебного пирога?! Слава Б-гу, есть что покушать и что выпить. «Сто двадцать лет и дом — полная чаша!» — родственников Малки так много, даже внучатая племянница бабушки невесты ссыпает в рот крошки от медовой коврижки. А подарков со стороны сватов — тьфу! и перечислить нечего. А вот дяди и тёти Йоселе постарались: и перина, и одеяла, и посуда кухонная, и посуда столовая. Поживут молодые годика два-три врозь, каждый у своей мамочки, повзрослеют, а когда придет время жить вместе, дома уже всё-всё будет и будет, как надо!

«Поздно уже, мальчику пора ложиться спать, надо идти домой. Да и сватам пора собираться, путь им неблизкий, к утру бы добрались».

— Малка идет в наш дом вместе со мной! Муж я ей или кто, не жена она мне, что ли, по закону Моше и Израиля?! — вейз мир, вейз мира, с чего это Йосл так разгорячился?! Или кто-то налил ему в стакан сладкой наливки?

Папаша молодого супруга весь кипит, отец невесты размахивает руками. Обе мамочки закатывают глаза, мамеле муженька брызгает слюной, мамеле жёнушки залила слезами свадебную накидку доченьки. Молодая жена ревет в голос. Кто из гостей был пьяным — вмиг протрезвел, хоть начинай свадьбу сначала.

А Йосл, Йосл, вот паршивец! Сыплет отрывками из «Шульхан арух», на память читает тексты из Торы. Или, говорит, жена моя Малка едет со мной и будем мы с ней жить вместе, как пристало мужу и жене, или, говорит, отдавайте, ребе, ктубу назад и никакой свадьбы не было. Гевалт, скандал! Скандал, гевалт…

Проводили молодых в дом, где жил Йосл с родителями, завели в комнату, где спал Йосл. Малка плачет, тихонько всхлипывая, обе сватьи заливаются слезами, отцы глядят друг на друга волками. Гости не молчат, перешептываются.

Ещё бы, такая свадьба! Разговоров на год всему местечку. Да что там местечку — всей округе разговоров хватит на три года!

Как бы и что не делалось, а гости разошлись по домам. Свата, отца молодой жены, немножко успокоили сладкой водкой. Домой сваты не уехали, их устроили на ночь у родственников. Как же ехать домой в таком расстроенном состоянии?! Наконец-то в доме у родителей Йосла стало тихо, из комнаты молодых ничего не слышно. Тихонечко, не скрипнув дерью, заглянула к молодым мамеле. Сидят Йоселе и Малка рядышком на кровати, толстая книга на коленях и Йосл что-то рассказывает жене. А вокруг на полу все его игрушки — деревянная сабля с барабаном, солдатики, конь на колесиках…

Мамеле

Йоси просыпается, дома стоит удивительный запах свежей выпечки. Когда бы маленький Йоси не проснулся — мама уже хлопочет по дому, из кухни обязательно пахнет чем-нибудь вкусным — медовой коврижкой, рисовой бабкой с яблоками, пирожками с печенкой. Сколько раз Йоси собирался встать раньше мамы, ложился спать пораньше, давал себе самую страшную клятву. Просыпается — а мамеле уже и на рынок сходила, и тесто для плюшек с корицей поставила. И так славно становится на душе у Йоськи оттого, что все у него хорошо, что мама встречает его улыбкой, что впереди у него целый день приключений и открытий!

Йоси заболел — горло болит, как натертое наждаком. Температура высокая, Йоси проваливается в сон, в котором дибуки тянут к нему свои страшные лапы, хотят забрать с собой в темноту подземелья.

Только мамина ладонь на Йоськином лбу приносит прохладу и заставляет чудовищ отступить. Йоська открывает глаза — мама рядом. Она устала, взгляд ее тревожен, но она улыбается Йоси и просит его выпить чашку куриного бульона. Он делает несколько глотков и засыпает.

Неприятности у Йоськи бывают — синяк под глазом, полученный в драке, разбитая в падении коленка. Но коленку мама намажет зеленкой, подует, чтоб не щипала, к синяку приложит компресс из бадяги. Прижмет Йоську мама к себе, поцелует в лоб, и все неприятности уходят, как их и не было, как раньше исчезали дибуки. Йоська пошел в школу, кому рассказать выученный урок, кто проверит решение задачи? Одноклассники с удовольствием заходят к Йоси в гости — у Йоськиной мамы для каждого найдется доброе слово, пирожок или булочка, чашка киселя или компота.

Кончилось время, когда Йоси с удовольствием шел с мамой, папой и сестрами гулять по вечернему городу. Летние теплые вечера, когда дневная жара сменяется прохладой, пахнут петуньи и ночные фиалки. Чтобы прогуляться вечером с мамой по центральной городской аллее, Йоська был готов вынести мытье шеи и обувание жестких новеньких сандалий, был готов перетерпеть бесконечные взрослые разговоры при встрече родителей со знакомыми. Кончилось, теперь Йоська смущается чрезмерного, как ему кажется, маминого внимания и опеки. Лучше носиться с мальчишками по дворам, слушать страшные истории в темноте за сараями и рассказы больших парней про девчонок, с которыми у парней уже «было».

Мама ведь все понимает, сын вырос. Теперь ему нужно не помогать с решением трудной задачи по алгебре, ему надо помочь с выбором галстука, мальчику нужна свежая, идеально выглаженная рубашка и чистый носовой платок. И еще нужно не показывать, что мама волнуется, когда мальчик поздно возвращается со свидания. А если от Йоси пахнет вином, на это не нужно обращать внимания. И вот девочка уже здесь, дома, пьет чай и видно, что смущается. Она будет заботиться о Йоселе так, как заботится о нем мама? Печь коврижку и жарить курочку, как любит мальчик, этому ее научим, лишь бы она любила его.

Годы… Болят суставы, давление зашкаливает, сердце не позволяет подняться на третий этаж без остановок. Не Йоси нуждается в маминых заботах и хлопотах, за мамой нужно ухаживать. Все забывает, неряшливая какая стала, начнет что-то рассказывать и на середине забывает, о чем начинала говорить.

Хочет, чтобы Йоси каждый день навещал ее, как будто не понимает, что работа и заботы отнимают у него все силы и время! Надо ехать в командировку, решается все, вот буквально — все! А как ехать, если сплошные неурядицы и времени катастрофически не хватает?

Как уехать, если мать в больнице и сиделку к ней не пристроить, где ж ее, сиделку, найти? И не ехать нельзя и ехать — не уедешь… Капкан. Обернуться одним днем? Нереально, только на дорогу туда почти сутки, да сутки обратно. А мать в больнице и ее не оставить одну, ну чисто капкан. Мамеле умерла в больнице, заснула вечером и не проснулась, тихо ушла, как будто решила не тревожить сына, помочь ему в последний раз своим тихим уходом.

Змиевская балка

На свадьбу Галя надела единственное «выходное» платье, фаты на ней не было — не девчонка ведь, скоро 35. На Янкеле был недавно «построенный» костюм с кургузым пиджачком и широченными штанами, к тридцати годам пора уж обзавестись модным костюмом. Молодые сидели с прямыми спинами, при криках гостей «горько» поднимались и соприкасались друг с другом сухими губами. Свадьба скромная, гостей едва дюжина: соседи и тётка невесты. Мать Янкеля, Голда, умерла, не увидев, что сын наконец-то пристроен. Сваху, старую тётку Марию, которая по поручению Голды и за немалые деньги- триста рублей! нашла сыну «партию», на свадьбу не пригласили.

Галя и Янкель зажили тихой жизнью в домике на окраине Ростова, который оставила сыну старая Голда, не ютиться же у Галиной тётки?

Янкель щёлкал счётами в бухгалтерии хлебозавода, Галина торговала в лавке Потребкооперации. По субботам Янкель обязательно надевал белую рубаху и читал одну-две страницы Книги, привычно раскачиваясь вперёд-назад, по воскресеньям Галина повязывала платок и ездила трамваем в маленькую армянскую церковь при кладбище.

Религиозных споров супруги не вели, чей бог правильней не спорили. В обычных семейных ссорах Янкель слышал «жидовскую морду», Галина — «гойку», но дня через два муж и жена садились ужинать борщом, выпивали по рюмке водки и жизнь текла по-прежнему сонно-уныло.

Страна строила социализм, в Ростове возводили завод «Сельмаш», Янкель с Галиной привычно ходили вместе со всеми на демонстрации 1-го мая и 7-го ноября. Финская война маленький домик на окраине не затронула, большая не обошла стороной. В первый раз немцы взяли Ростов ненадолго, две недели, и их выбили из города. А вот в 1942, после катастрофы под Харьковом, когда Красная Армия валом катилась к Сталинграду, Ростов оказался во власти «нового порядка».

Приказ комендатуры обязывал евреев зарегистрироваться и явиться на сборные пункта для переселения в районы, где им будет обеспечена «защита и порядок».

— Яша, ты уж иди, приказы исполнять положено! Иди, Яша, не то придут и обоих нас из дому-то попрут, а тут хозяйство, садик-огородик. Иди, я уж тут как-нибудь…

В Змиевской балке, куда Янкеля привели с толпой таких же бедолаг, приготовлены были рвы и ямы.

Солдаты в мышиного цвета мундирах с винтовками, пулемёты с расчётами возле них не оставили у Янкеля сомнений, какую «защиту» ему обеспечат новые власти.

Заваленному чужими телами, залитому чужой кровью Янкелю было почти невозможно дышать, болело правое плечо, в которое попала винтовочная пуля. Расталкивая трупы, ужом пробираясь между телами, он выбрался на поверхность. Порядок-порядок, а охранение немцы не выставили. Летом ночи короткие, пять часов — уже светло. Удачлив еврейский бог, к пяти утра Янкель добрался к себе домой, окраина города близко располагалась к Змиевке. Ночные патрули обходили город не теми путями, что пробирался раненый, измученный, с пересохшим горлом бедолага.

На стук в окно Галина открыла не сразу, увидев перепачканного мужа, зажала у себя во рту крик. Забегала с кувшином воды, тазиком, тряпками — умыть, обтереть, перевязать.

Янкель видел, что с его двуспальной кровати поднялся Василий, дом которого стоял в соседнем тупике. Видел, так что — сразу поднимать крик? Умытый, перевязанный, в чистой рубахе Янкель забылся сном в той же кровати.

А разбудил Янкеля, когда солнце стояло высоко, патруль из комендатуры. Обратный путь в Змиевскую балку был недолгим, Янкеля почти не били.

— Сучка ты, Галина! Родного мужика фрицам сама сдала! — Зинка-соседка неодобрительно лузгала семечки.

— Ты бы, Зинаида, шла отседова подобру. Что ж мне, надо было отправляться в балку вместе со своим обрезанным? А дом, а хозяйство? Кур два десятка тебе надо было оставить, да всё, что в доме, всё, что ножито годами — тебе?

Йезус Кристус

— Послушайте, молодой человек, вы курите одну папиросу за другой, уже весь вагон прокурили. Если вы хотите соревноваться с паровозом, так у паровоза это получается все равно лучше. Знаете что, сходите к проводнику и попросите чаю для всего купе, а потом мы все вместе поедим. Есть курица, вареный яйца, домашние пирожки. И не надо со мной спорить!

Молодой человек — Давид Гликберг даже не пытался возразить, а сразу пошел к проводнику. Соседка по купе выкладывала на столик домашнюю стряпню, муж, с которым она ехала, участия в сервировке не принимал. Давид достав из своего чемодана бутылку коньяка, поставил ее на стол. Четвертый попутчик принял участие в общем столе своими припасами — домашней колбасой, салом, классической курицей.