Бесплатный фрагмент - Транзактный Анализ в трех томах

Том 2. Как переписать сценарий своей жизни и не повторять одни и те же ошибки. Серия: Библиотека коуча и психолога-психотерапевта

Транзактный Анализ. Том 2: Как переписать сценарий своей жизни и не повторять одни и те же ошибки

Жизненный сценарий и сценарные процессы, Ранние решения и перерешение, запреты и разрешения, драйверы и минисценарий, личностные адаптации в Транзактном Анализе

Предисловие

Дорогой Читатель!

Вы держите в руках второй том «Транзактного Анализа в трех томах» — вторую часть нашего путешествия в увлекательный и практически ценный мир Транзактного Анализа, продолжающую серию «Библиотека коуча и психолога-психотерапевта». В первом томе мы заложили фундамент: познакомились со структурой личности через модель эго-состояний Родитель-Взрослый-Ребенок, научились анализировать единицы общения — транзакции, поняли важность психологических «голодов» и «валюты признания» — поглаживаний, а также рассмотрели базовые жизненные позиции, разницу между подлинными и рэкетными чувствами, механизм обесценивания и повторяющиеся паттерны психологических игр и ролей в Драматическом Треугольнике.

Как сертифицированный профессиональный коуч Международной Федерации Коучинга (ICF) и сертифицированный практик ТА (USATAA/NATAA), я убежден, что синергия коучинга и Транзактного Анализа открывает невероятные возможности для глубоких и устойчивых изменений. Первая часть показала, как ТА помогает понять видимые проявления поведения и коммуникации. Эта, вторая часть, приглашает вас заглянуть еще глубже — в неосознанные программы и внутренние структуры, которые определяют нашу жизнь, и посвящена она Сценарному Анализу.

Здесь мы подробно исследуем:

Жизненный Сценарий: Погрузимся в одну из центральных концепций ТА — наш неосознанный жизненный план, написанный в детстве. Мы разберем, как он формируется под влиянием родительских посланий и ранних решений, какие запреты от родительских фигур мы получаем в детстве, как они проявляются уже во взрослой жизни и как обрести свободу, какие бывают типы сценариев и как они реализуются через характерные Сценарные Процессы.

Личностные Адаптации: Рассмотрим типологию ТА, а именно типы Личностных Адаптаций, как они формируются, проявляются в жизни, и как, зная особенности каждого типа, правильно с ним выстраивать отношения и работать.

Типология Нэнси Мак-Вильямс в Синергии с ТА: Предоставим коучам и психологам-психотерапевтам дополнительный, глубокий инструмент для понимания клиентов, который повышает эффективность и безопасность работы.

Эти знания позволят вам, будь вы коуч, психолог, руководитель или человек, стремящийся к самопознанию, еще точнее диагностировать причины «застреваний» и находить ключи к подлинной трансформации и движению к Автономии.

Наше путешествие продолжается, и я рад быть вашим проводником в этом исследовании глубин человеческой психики!

С уважением и верой в ваш потенциал,

Гия Цховребадзе, PhD, PCC, TAAP, AP (IEA),

член Совета Коучей Форбс и Гарвард Бизнес Ревью

Введение

Добро пожаловать во вторую часть нашего глубокого погружения в мир Транзактного Анализа!

Первый том трехтомника по Транзактному Анализу (Главы 1—9) был нашим проводником в основы ТА, вооружив нас мощным инструментарием для понимания себя и других. Мы начали с карты личности — Структурной и Функциональной Моделей Эго-состояний (Глава 1), научившись распознавать в себе и других внутреннего Родителя, Взрослого и Дитя. Это позволило нам увидеть, из каких основных «частей» состоит наша психика.

Затем мы освоили язык коммуникации через анализ Транзакций (Глава 2), поняв, почему одни диалоги текут гладко, а другие ведут к конфликтам. Мы осознали фундаментальную потребность в признании через Поглаживания (Глава 3) и исследовали фундаментальные убеждения о себе и мире через Жизненные Позиции (Глава 4). Мы научились различать подлинные чувства от рэкетных (Глава 5), поняли механизм Обесценивания (Глава 6), вскрыли повторяющиеся Психологические Игры (Глава 7) и роли в Драматическом Треугольнике (Глава 8), а также рассмотрели Структуру личности II порядка (Глава 9), поняв, что может мешать нашей целостности и подлинной, духовной, эмоциональной и физической близости.

Освоение этих концепций — уже огромный шаг к большей осознанности. Однако, применяя эти знания на практике, мы неизбежно сталкиваемся с вопросами, требующими более глубокого взгляда:

· Почему мой «Внутренний Критик» звучит голосом моей матери или отца?

· Почему, даже понимая иррациональность своих страхов, я не могу от них избавиться?

· Почему я раз за разом попадаю в схожие жизненные ловушки, словно следуя невидимому плану?

· Как именно формируется этот жизненный сценарий?

Чтобы ответить на эти вопросы и перейти от анализа симптомов к работе с глубинными причинами, нам необходимо расширить нашу «карту» психики. Именно этому и посвящен второй том по Транзактному Анализу серии «Библиотека коуча и психолога-консультанта». Мы переходим к более глубокому структурному анализу и к исследованию жизненного плана и характерных стилей адаптации.

В этом томе мы подробно изучим:

1. Жизненный Сценарий: Мы погрузимся в исследование нашего неосознанного жизненного плана, написанного в детстве. Мы детально разберем его компоненты: Запреты, Драйверы, Программу, Контрсценарий, Ранние Решения, Рэкетную Систему и Игры, которые его поддерживают. Мы изучим Матрицу Сценария, типы сценариев (Победитель, Банальный, Побежденный) и шесть Сценарных Процессов («Пока не», «После» и т.д.), описывающих, как сценарий разворачивается во времени. Понимание своего сценария — это ключ к освобождению от его власти.

2. Личностные Адаптации: Помимо сценария, мы исследуем характерные стили адаптации личности — устойчивые паттерны мышления, чувствования и поведения, которые мы вырабатываем в детстве для выживания и получения необходимого признания в своей семейной системе. Основываясь на работах Пола Вэйра, Вана Джойнса и Иана Стюарта, мы рассмотрим различные типы адаптаций (часто описываемые через «Двери контакта» и паттерны Выживания/Одобрения). Понимание своей доминирующей адаптации и адаптаций других людей позволяет:

o Узнать свои сильные стороны и зоны роста.

o Понять свои типичные реакции на стресс и предпочитаемые способы взаимодействия.

o Более эффективно общаться с людьми разных типов, «заходя через открытую дверь».

o Осознать, как наша адаптация связана с нашим жизненным сценарием и драйверами. Эта модель дает еще один практический инструмент для индивидуализации подхода в коучинге и консультировании, помогая видеть уникальность человека как ресурс и избегать навешивания ярлыков.

Эти две большие темы — Жизненный Сценарий и Личностные Адаптации — взаимосвязаны и дают нам объемное, глубокое понимание того, как мы стали теми, кто мы есть, и как мы можем измениться. Овладев этими знаниями, вы сможете не только лучше понимать себя и помогать другим, но и начать осознанно «переписывать» те главы вашей жизненной истории, которые вас больше не устраивают, двигаясь к подлинной Автономии — способности к Осознанности, Спонтанности и Интимности.

3. В последней главе этого тома познакомимся с психодинамической моделью диагностики личности Нэнси Мак-Вильямс и рассмотрим практический подход к ее интеграции с ключевыми концепциями Транзактного Анализа. Цель главы — предоставить коучам и психологам-психотерапевтам дополнительный, более глубокий инструмент для понимания клиентов, который повышает эффективность и безопасность работы.

А пока напомню очень кратко содержание первого тома по Транзактному Анализу серии «Библиотека коуча и психолога-психотерапевта»)

Глава 1 была посвящена структуре личности и через понятие «Эго-состояний» рассматривала две модели: структурную модель — Родитель, Взрослый, Дитя (Р-В-Д) и функциональную модель — Контролирующий Родитель, Заботливый Родитель, Взрослый, Естественное Дитя и Адаптивное Дитя.

· «Контролирующий Родитель» критикует и устанавливает рамки. Пример: начальник резко отчитывает сотрудника за ошибку.

· «Заботливый Родитель» поддерживает и защищает. Пример: мать утешает ребенка, упавшего и поранившего колено.

· «Взрослый» рационально анализирует ситуации. Пример: человек спокойно и логично обсуждает бюджет на семейном совете.

· «Естественное Дитя» проявляет эмоции и творчество. Пример: сотрудник радуется успеху и искренне выражает эмоции.

· «Адаптивное Дитя» подстраивается под обстоятельства. Пример: сотрудник соглашается выполнить дополнительную работу, несмотря на личные неудобства.

Глава 2 была посвящена Транзакциям — единицам взаимодействия между людьми.

· «Параллельные транзакции» — гармоничное общение. Пример: вопрос начальника: «Когда будет готов отчет?» и ответ сотрудника: «Отчет будет готов завтра утром».

· «Пересекающиеся транзакции» — приводят к конфликтам. Пример: начальник спрашивает, когда будет отчет, а сотрудник отвечает с раздражением, жалуясь на перегрузку.

· «Скрытые транзакции» — двусмысленные коммуникации. Пример: человек говорит: «Да, конечно, сделаю», но тон голоса и выражение лица выражают нежелание.

Глава 3 была посвящена «Поглаживаниям» (strokes) и психологическим потребностям («голоды»).

· «Поглаживания» — это единицы признания, необходимые для эмоционального благополучия. Пример: похвала от начальника за успешно выполненный проект.

· «Психологические голоды» — психологические потребности человека — в признании, стимулам и структуре. Пример: сотрудник испытывает дискомфорт и снижение мотивации, когда долгое время не получает положительной обратной связи.

Глава 4 исследовала четыре жизненные позиции:

· «Я ОК — Ты ОК» — здоровая позиция. Пример: человек уважает себя и коллегу, спокойно решает рабочие вопросы.

· «Я ОК — Ты не ОК» — позиция превосходства. Пример: менеджер считает себя более компетентным и постоянно критикует подчиненных.

· «Я не ОК — Ты ОК» — позиция подчинения. Пример: сотрудник постоянно сомневается в своих способностях и соглашается с любым мнением других.

· «Я не ОК — Ты не ОК» — позиция безысходности. Пример: человек, испытывающий отчаяние, считает бесполезными любые усилия по изменению ситуации.

Глава 5 подробно разбирала подлинные и рэкетные чувства.

· «Подлинные чувства» отражают реальность. Пример: человек чувствует искреннюю радость от повышения на работе.

· «Рэкетные чувства» — привычные, но искаженные эмоции, поддерживающие негативные сценарии. Пример: сотрудник чувствует постоянную раздраженность на работе, скрывая глубокое чувство страха неуспеха.

Глава 6 была посвящена понятию «Обесценивания».

· «Обесценивание» — бессознательное игнорирование важных аспектов реальности. Пример: руководитель не замечает достижений сотрудников, фокусируясь только на ошибках.

Глава 7 была посвящена психологическим играм.

· «Психологические игры» — повторяющиеся сценарии с негативным исходом. Пример: игра «Да, но…», когда человек постоянно отвергает любые предложения решений, говоря «Да, это хорошо, но…».

Глава 8 описывала Драматический Треугольник Карпмана, в которй три роли:

· «Жертва» — чувствует себя беспомощной и безответственной. Пример: сотрудник жалуется, что его постоянно перегружают работой.

· «Преследователь» — обвиняет и критикует. Пример: начальник, постоянно критикующий ошибки сотрудников.

· «Спасатель» — пытается решить проблемы за других. Пример: сотрудник, который постоянно берет на себя чужие задачи, чтобы помочь коллегам.

Глава 9 рассматривала Структурную Модель Второго Порядка: Мы «заглянули внутрь» наших эго-состояний Родителя и Дитя, чтобы увидеть их внутреннее устройство (Р0, А0, С0 в Родителе; Р1, А1, С1 в Дитя), включая «Электрод», «Маленького Профессора» и «Соматическое Дитя». Мы также рассмотрели Структурные Патологии — Контаминацию (загрязнение Взрослого) и Исключение (блокировку эго-состояний), которые искажают наше восприятие и поведение. Понимание этого уровня критически важно для диагностики и работы с внутренними конфликтами и самыми ранними травмами.

Особое предупреждение для читателя: О рисках работы с глубинным материалом

Дорогой читатель, второй том трехтомника по Транзактному Анализу приглашает вас в очень глубокое и преобразующее путешествие к самым корням вашей личности. Темы, которые мы будем исследовать — Жизненный Сценарий, Запреты, Ранние Решения, Личностные Адаптации — являются чрезвычайно мощными инструментами для самопознания. Однако эта глубина накладывает и особую ответственность.

Мы настоятельно просим вас при изучении материала этого тома помнить о следующих рисках:

Риск ретравматизации и эмоциональной дестабилизации. Работа с такими темами, как некоторые Запреты (такие, как «Не живи!», «Не будь собой!») или травматические Ранние Решения, может поднять на поверхность очень болезненные, вытесненные детские переживания. Если в процессе чтения или выполнения упражнений вы у вас начнут всплывать интенсивные чувства (сильная тревога, глубокая печаль и т.д.), пожалуйста, с самого же начала прекратите самостоятельную работу и обратитесь за поддержкой к квалифицированному специалисту. Помните — книга не заменяет психотерапию!

Риск некорректной самодиагностики. Модели Личностных Адаптаций (Глава 4) и типология Нэнси Мак-Вильямс (Глава 5) — это профессиональные инструменты для понимания, а не для навешивания на себя или других ярлыков и «диагнозов». Помните об эффекте Даннинга-Крюгера, о котором также мы говорили в ведении тома 1: поверхностное знакомство с темой может создать иллюзию полного понимания и привести к неверным выводам.

Пожалуйста, относитесь к этому материалу с максимальной бережностью к себе и окружающим. Ваша задача — исследование, а не самоосуждение и самолечение.

В заключение, отметим еще раз, что во всех примерах и кейс-стади данного второго тома, как и всего трехтомника по Транзактному Анализу, а также в других книгах серии «Библиотека коуча и психолога-психотерапевта», все имена, профессии и т. д. вымышлены и все совпадения случайны.

ГЛАВА 10. Жизненный Сценарий — Неосознанный План Жизни и Паттерны Его Реализации

Саммари Главы

Эта глава погружает нас в одну из самых захватывающих и интегрирующих концепций Транзактного Анализа — Жизненный Сценарий. Представьте себе пьесу, которую вы написали для себя в глубоком детстве, даже не осознавая этого. Эта пьеса — ваш сценарий — тайный план, который определяет ваши ключевые жизненные выборы, повторяющиеся успехи и неудачи, характер ваших отношений и даже ваши привычные чувства.

Мы раскроем, что такое сценарий, опираясь на классическое определение Эрика Берна, и подчеркнем ключевую роль ваших собственных ранних решений в его создании. Мы детально исследуем многогранный процесс его формирования: как слова, взгляды, прикосновения и даже молчание родителей превращаются в мощные Послания (разрушительные Запреты, условные Драйверы и обучающие Программы). Мы увидим, как Матрица Сценария помогает расшифровать эти послания, и как ролевые модели, любимые сказки и культуральные нормы влияют на сюжет нашей жизни.

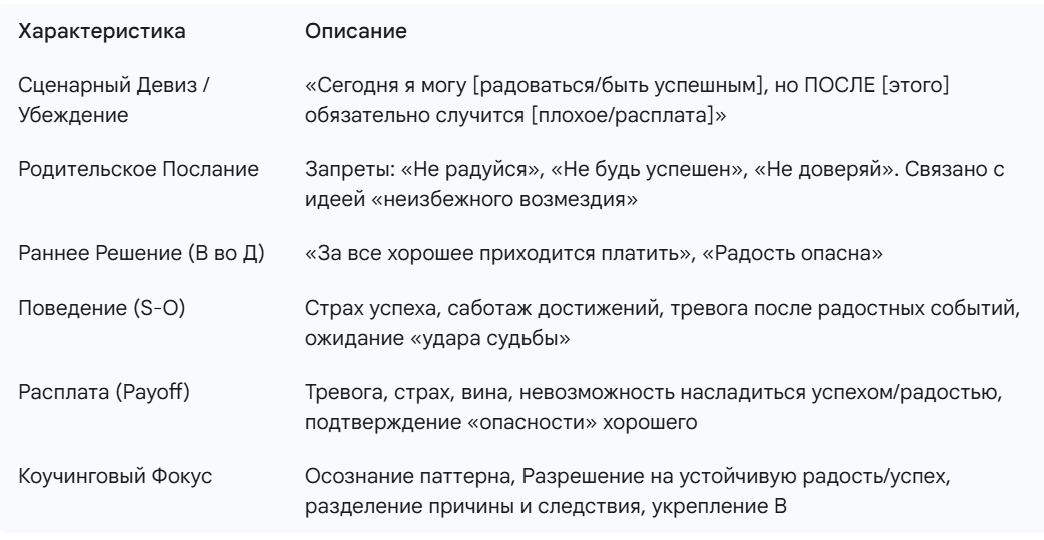

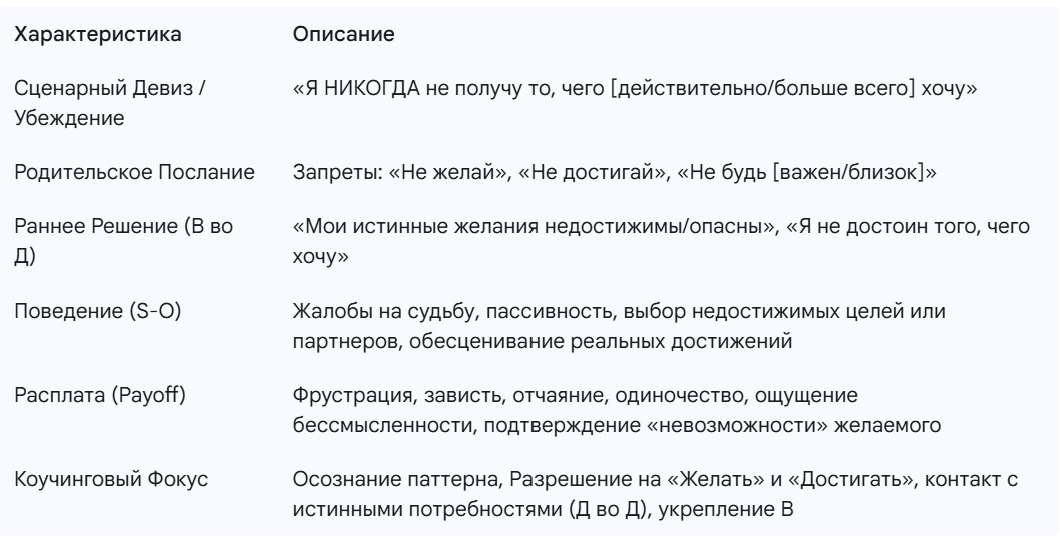

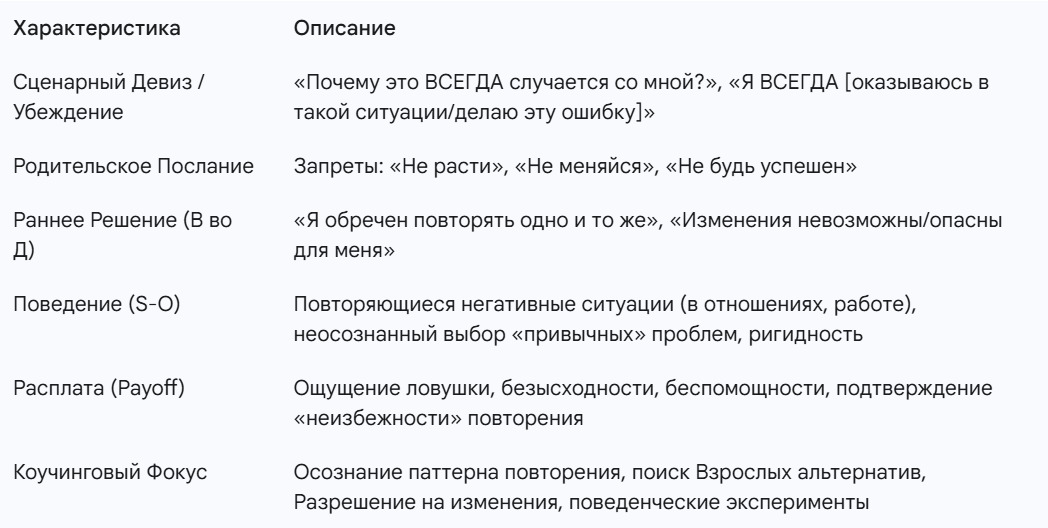

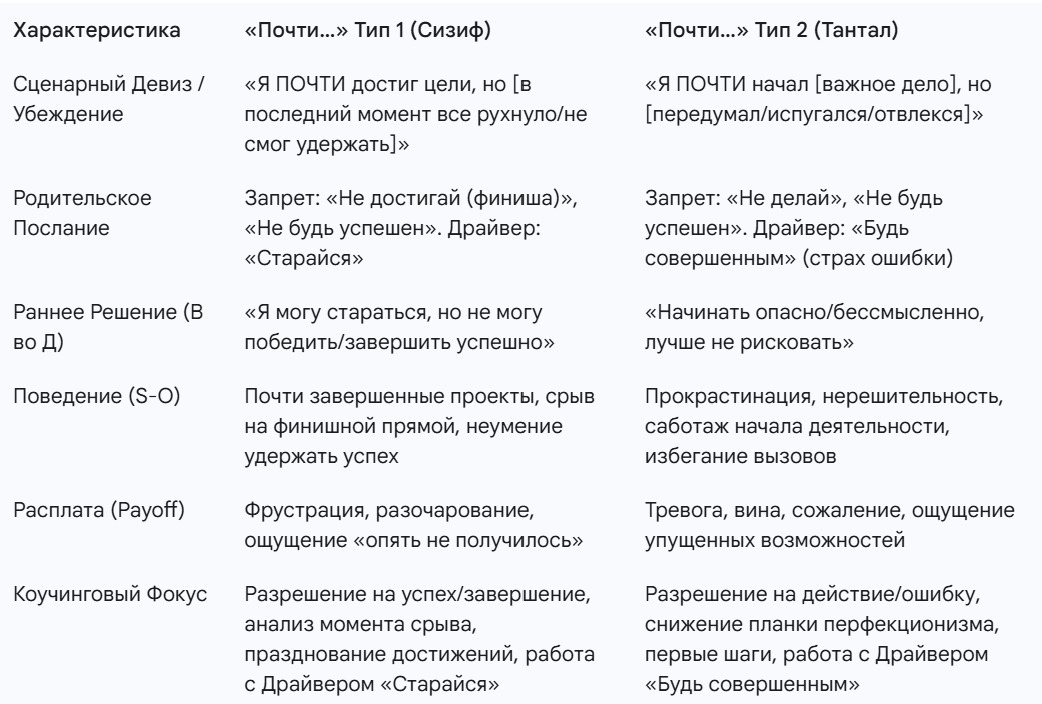

Мы научимся различать три основных типа сценариев — Победителя, Побежденного и Не-Победителя (Банальный), поняв, что истинный критерий — не внешние атрибуты, а итоговая Расплата, то самое финальное чувство, к которому мы бессознательно стремимся. Центральной частью главы станет подробнейший разбор шести Сценарных Процессов («Пока не», «После», «Никогда», «Всегда», «Почти», «С Открытым Концом»), показывающих, КАК именно сценарий разворачивается во времени, создавая узнаваемые ловушки и паттерны.

Мы проследим, как сценарий связывает воедино все остальные концепции ТА (игры, рэкеты, позиции, эго-состояния), и уделим особое внимание практическому применению: как коучи могут помогать клиентам осознавать сценарные влияния и делать новые выборы, строго соблюдая границы коучинговой компетенции. Мы также заглянем в «глубину для экспертов», обсудив нейробиологические основы сценария и его связь с другими психологическими подходами.

Эта глава — не просто теория. Это приглашение к самоисследованию с помощью чек-листов и упражнений. И самое главное послание этой главы — надежда: сценарий — это не приговор. Это структура, которую можно осознать и изменить на пути к Автономии — подлинной свободе быть автором своей судьбы.

10.1. Введение: Повторяющиеся Сюжеты — Случайность, Судьба или План?

Замечали ли вы когда-нибудь, дорогой читатель, что в вашей собственной жизни или в историях знакомых, коллег, клиентов определенные события, ситуации, типы отношений повторяются с почти мистической закономерностью? Словно невидимый сценарист раз за разом ставит одну и ту же пьесу, лишь слегка меняя декорации и имена действующих лиц.

Игорь, блестящий программист, умница, душа компании… снова и снова уходит с перспективной работы из-за острого конфликта с очередным начальником. Каждый раз он искренне убежден, что проблема была именно в этом конкретном руководителе — «он был неадекватен», «она меня не ценила», «они не понимали моих идей». Но почему же ситуация повторяется с такой удручающей регулярностью?

Светлана мечтает о крепкой, надежной семье, о партнере, с которым можно прожить всю жизнь. Но ее романтические отношения неизменно развиваются по одному и тому же сценарию: бурная страсть, идеализация партнера, затем первые разочарования, нарастающее напряжение, болезненный разрыв… и снова она остается одна, с горьким чувством «меня опять бросили», «я никому по-настоящему не нужна».

Дмитрий — человек неглупый, трудолюбивый, зарабатывает вполне прилично. Но деньги словно утекают у него сквозь пальцы. Неожиданные траты, неудачные вложения, долги друзьям… он постоянно оказывается в финансовых трудностях, хотя объективных причин для этого, казалось бы, нет. «Просто не везет», — вздыхает он.

А вот его одноклассник, Андрей, кажется, идет по жизни легко, ему «везет» — интересные проекты находят его сами, отношения складываются гармонично, финансовое положение стабильно… Словно он знает какой-то секрет, недоступный другим.

Что стоит за этими повторяющимися паттернами? Почему одним «везет», а других преследуют одни и те же проблемы? Слепая случайность? Неизбежная судьба, предначертанная звездами или генами? Рок? Злой глаз?

Или, возможно, существует некий внутренний, неосознаваемый нами план, которому мы следуем, сами того не замечая? План, который определяет, каких партнеров мы выбираем, как реагируем на вызовы, какие чувства испытываем и к какому финалу приходим?

Эрик Берн (1910—1970), выдающийся психиатр и психолог, основатель Транзактного Анализа, предложил революционную для своего времени и во многом для сегодняшнего дня идею. Он утверждал, что жизнь большинства людей развивается не хаотично и не столько под влиянием внешних сил или осознанных решений, сколько следует определенному внутреннему плану, написанному самим человеком в глубоком детстве под влиянием значимых взрослых. Этот всеобъемлющий, но чаще всего неосознаваемый план жизни Берн назвал Жизненным Сценарием (Life Script).

Именно этой концепции — одной из самых глубоких, интегрирующих и практически значимых в Транзактном Анализе — посвящена данная глава. Она открывает третью, ключевую часть нашей книги, где мы будем исследовать ГЛУБИННЫЕ ПРОГРАММЫ, управляющие нашей жизнью из тени бессознательного. Мы уже познакомились со строительными блоками нашей психики и взаимодействия — эго-состояниями (Родителем, Взрослым и Дитя — Глава 3), транзакциями (Глава 4), способами получения признания — поглаживаниями (Глава 5), сложным миром подлинных и рэкетных чувств (Глава 7), механизмами обесценивания реальности (Глава 6) и повторяющимися деструктивными паттернами общения — психологическими играми (Глава 8). Теперь пришло время увидеть, как все эти элементы складываются в единую, целостную архитектуру нашей судьбы — наш Жизненный Сценарий.

Эта глава — приглашение в увлекательное и, возможно, преобразующее путешествие в глубины вашей собственной жизненной истории и историй ваших клиентов. Мы не просто будем изучать теорию, мы будем искать ответы на вопросы, которые волнуют каждого: «Почему со мной это происходит?», «Почему я наступаю на одни и те же грабли?», «Как я могу изменить свою жизнь к лучшему?».

Вместе мы:

Разберемся, что же такое Жизненный Сценарий, опираясь на классическое определение Берна и современные трактовки, делая акцент на роли личного решения.

Исследуем, как, когда и под влиянием чего формируется этот сложный психологический конструкт — от самых ранних детских решений до влияния родительских посланий, культуры и мифов. Мы научимся читать «скрытые инструкции» в Матрице Сценария.

Научимся различать основные типы сценариев — Победителей, Побежденных и Не-Победителей — и понимать их психологическую основу, сфокусировавшись на финальной Расплате как главном критерии.

Глубоко погрузимся в шесть Сценарных Процессов — динамических паттернов («Пока не», «После», «Никогда», «Всегда», «Почти», «С Открытым Концом»), показывающих, КАК сценарий разворачивается во времени, создавая типичные жизненные ловушки.

Увидим, как сценарий связан с другими концепциями ТА, создавая единую систему понимания личности.

Обсудим возможности и, что крайне важно, границы работы со сценарными проявлениями в коучинге, чтобы действовать эффективно и этично.

Рассмотрим современные взгляды на теорию сценария, ее связь с нейробиологией и другими психологическими подходами.

Наша цель — не просто дать вам теоретические знания, какими бы глубокими они ни были. Наша цель — вооружить вас практическими инструментами для осознания сценарных влияний и, главное, для поддержки себя и своих клиентов в переписывании тех частей сценария, которые мешают жить полной, аутентичной и успешной жизнью.

Ибо главный посыл Транзактного Анализа в отношении сценария — это надежда: сценарий — не приговор, высеченный в камне судьбы. Это программа, основанная на детских решениях. А решения, даже самые ранние и глубокие, можно пересмотреть. Осознав свой сценарий, мы перестаем быть его марионетками и получаем шанс стать подлинными Авторами и Режиссерами своей жизни.

Готовы ли вы взглянуть на свою жизнь и жизнь других людей через призму этой мощной концепции? Если да, то отправляемся в путь!

10.2. Что Такое Жизненный Сценарий? Расшифровка Определения Берна

Итак, что же такое Жизненный Сценарий с точки зрения Транзактного Анализа? Какова суть этого внутреннего плана, который, по мнению Берна, определяет траекторию жизни большинства людей?

Эрик Берн дал ставшее классическим определение, которое служит отправной точкой для понимания всей концепции:

Жизненный Сценарий — это «бессознательный жизненный план, составленный [решенный] в детстве, подкрепляемый родителями, оправдываемый последующими событиями и достигающий кульминации в избранной альтернативе [расплате]»

(Eric Berne, «What Do You Say After You Say Hello?», Grove Press, 1972. Адаптированный перевод с акцентом на слове «решенный», как подчеркивают современные ТА-теоретики)

Это определение, на первый взгляд, может показаться сложным, но оно невероятно емкое и содержит в себе все ключевые характеристики сценария. Давайте тщательно, шаг за шагом, разберем каждый его компонент, иллюстрируя их примерами, чтобы сделать эту концепцию максимально ясной и живой.

1. Бессознательный (Unconscious):

Суть: Это, пожалуй, самый важный и часто самый трудный для принятия аспект. Сценарий действует вне нашего сознательного контроля и понимания. Человек, живущий по сценарию, не осознает, что его выборы, реакции, повторяющиеся жизненные сюжеты продиктованы неким внутренним планом. Ему кажется, что он действует свободно, что его успехи и неудачи — результат его сознательных усилий, везения, случая или влияния внешних обстоятельств («такая уж жизнь», «просто люди такие попадаются», «мне хронически не везет», «я сам (а) так решил (а)»). Он не видит того невидимого «режиссера» в глубинах своей психики, который дергает за ниточки и направляет его по заданному маршруту.

Пример: Марина, 35 лет, талантливый дизайнер, умная, привлекательная женщина. Она искренне хочет создать семью, но раз за разом ее отношения заканчиваются крахом. Она выбирает мужчин, которые либо эмоционально недоступны, либо склонны к критике и обесцениванию. Она страдает, обвиняет партнеров, но не видит закономерности в своем выборе. Она не осознает, что бессознательно следует сценарию, основанному на раннем детском решении «Я недостойна любви и близости» (возможно, из-за холодной или критикующей матери). Ее выбор партнеров кажется ей свободным и рациональным на начальном этапе («Он такой интересный/надежный/не такой, как другие»), но на самом деле он продиктован неосознанным стремлением подтвердить свой сценарий.

Значение: Именно бессознательность делает сценарий таким мощным и устойчивым к изменениям. Мы не можем изменить то, чего не осознаем. Поэтому осознание — выведение сценарных паттернов из тени на свет сознания — это первый, необходимый шаг к выходу из-под его власти. Пока сценарий не осознан, человек остается его заложником, обреченным повторять одни и те же ошибки и приходить к предсказуемому финалу.

2. Жизненный План (Life Plan):

Суть: Сценарий — это не просто набор отдельных убеждений или привычек. Это целостная, всеобъемлющая программа жизни, охватывающая все ее ключевые аспекты от рождения до смерти (или, по крайней мере, до предполагаемого финала). Он содержит своего рода «инструкции» или «предписания» о том:

Кем быть: Успешным или неудачником? Лидером или исполнителем? Заметным или незаметным? Здоровым или больным? Умным или глупым? Хорошим или плохим?

С кем быть: Каких партнеров выбирать для дружбы и любви? Строить ли близкие, доверительные отношения или оставаться в эмоциональной изоляции? Доверять людям или ожидать от них подвоха?

Что делать: Какую профессию выбрать? Как строить карьеру? Как зарабатывать и тратить деньги (легко или с трудом, копить или спускать)? Как относиться к работе (как к каторге, призванию или рутине)?

Как чувствовать: Какие чувства считать «своими», привычными, разрешенными (например, тревогу, обиду, вину), а какие — под запретом (например, радость, гнев, близость)? Какое фоновое эмоциональное состояние будет преобладать в жизни?

Как проводить время: Чем будет заполнена жизнь? Будет ли она структурирована осмысленной Деятельностью, развивающей Близостью, или же заполнена пустыми Ритуалами, поверхностным Времяпрепровождением, бегством от реальности (Уход) или драматичными Психологическими Играми? (См. Главу 6 о Структурировании Времени).

Как закончить: Каким будет финал этой жизненной «пьесы»? Успех и умиротворение? Одиночество и сожаление? Болезнь и немощь? Трагическая гибель? Берн считал, что сценарий включает даже неосознанное представление о времени, обстоятельствах и причине собственной смерти.

Пример: Сценарий «Сизиф» (вариант сценария Побежденного с процессом «Почти» или «Всегда») может включать такой неосознанный план: «Будь очень старательным и ответственным (Контрпредписание „Старайся!“), много и тяжело работай (Программа), берись за сложные задачи, но никогда не доводи их до полного успеха или не получай за них заслуженного признания (Запрет „Не достигай!“), чувствуй хроническую усталость и фрустрацию (Рэкет), жалуйся на трудности и несправедливость (Игра „Почему это вечно случается со мной?“), и в финале останься измотанным, разочарованным и с ощущением тщетности усилий (Расплата)».

Значение: Понимание сценария как целостного плана помогает увидеть связь между проблемами, которые на первый взгляд кажутся не связанными (например, как повторяющиеся неудачи в карьере могут быть связаны с выбором неподходящих партнеров в личной жизни, если оба паттерна служат одному и тому же сценарному убеждению, например, «Я недостоин успеха/счастья»). Это позволяет работать с глубинной причиной, а не только с отдельными симптомами, что делает изменения более устойчивыми.

3. Составленный [Решенный] в Детстве (Decided in Childhood):

Суть: Это один из самых поразительных и важных аспектов теории сценария. Основа нашего жизненного плана, наши самые фундаментальные представления о себе и мире закладываются в очень раннем возрасте — преимущественно до 7—8 лет, а самые критические решения, формирующие ядро сценария (жизненную позицию), принимаются еще раньше — до 3—4 лет, в довербальный период! Почему так рано?

Зависимость: Маленький ребенок полностью зависит от родителей (или заменяющих их фигур) в удовлетворении своих физических и эмоциональных потребностей. Выживание для него — первостепенная задача.

Мышление: Его мышление еще не логическое, а скорее эгоцентричное (он считает себя причиной всего происходящего), конкретное (воспринимает все буквально) и часто магическое (верит во всемогущество свое или родителей).

Ограниченная Информация: У него мало жизненного опыта и нет возможности проверить свои выводы на широкой выборке.

Неразвитость Взрослого: Его Взрослое эго-состояние (способность к анализу, критике, проверке реальности) еще только формируется. В этих условиях ребенок, пытаясь осмыслить происходящее, максимизировать получение жизненно важных поглаживаний (любви, внимания, признания) и минимизировать боль и страх, принимает решения. Эти решения касаются его самого («Какой я?»), других людей («Какие они?») и мира в целом («Какой он?»).

Акцент на Решении: Крайне важно подчеркнуть (как настаивают современные ТА-теоретики, особенно Гулдинги): сценарий не просто «навязывается» ребенку извне, он им «решается». Да, он решается под мощным влиянием родительских посланий и обстоятельств, но это активный процесс адаптации ребенка к его миру, его собственная стратегия выживания, основанная на его собственной интерпретации реальности. Жизненный сценарий — это не просто навязанная система. Это детское решение, принятое из внутренней логики Ребенка, с целью выживания и получения любви.

Пример: Маленькая Аня растет в семье, где папа часто кричит, а мама выглядит испуганной и беспомощной. Аня может интерпретировать крик папы как угрозу своему существованию и решить: «Мир опасен», «Мужчины агрессивны», «Чтобы выжить, нужно быть тихой и незаметной» или «Я должна защищать маму». Эти решения, принятые из детского страха и логики, могут лечь в основу ее будущего сценария, например, сценария Жертвы или Спасателя, с трудностями в построении доверительных отношений с мужчинами.

Значение: Понимание детских корней сценария и роли детских решений помогает:

Относиться к себе и клиентам с бОльшим сочувствием: Эти решения были лучшим выбором, который мог сделать ребенок в тех обстоятельствах для своего выживания и адаптации. Это снимает часть вины и самообвинений («Почему я такой (ая)?»).

Осознать неадекватность старых решений: То, что было спасительным для ребенка, может быть совершенно ограничивающим и разрушительным для взрослой жизни. Логика ребенка отличается от логики взрослого.

Открыть возможность Перерешения (Redecision): Если сценарий основан на решениях, то эти решения можно пересмотреть уже из взрослого состояния, с опорой на новые ресурсы, опыт и знания. Это ядро терапевтической работы со сценарием (подробнее об этом в разделе о границах коучинга).

4. Подкрепляемый Родителями (Parentally Reinforced):

Суть: Хотя решение принимает ребенок, родители (или другие значимые взрослые — бабушки, дедушки, учителя, воспитатели) играют ключевую роль в этом процессе. Они не пишут сценарий за ребенка, но они:

Создают среду: Атмосфера в семье (любовь, страх, хаос, игнорирование), правила, ценности.

Предоставляют «строительные материалы»: Передают те самые вербальные и невербальные Послания (Запреты, Драйверы, Программы), из которых ребенок строит свой план.

Подкрепляют выборы ребенка: Через систему поглаживаний — что поощряется, что игнорируется, а что наказывается.

Служат Ролевыми Моделями: Демонстрируют своим поведением, как «надо» жить, чувствовать, решать проблемы.

Пример: В семье, где родители (возможно, сами со сценарием «Не будь важным!») постоянно говорят: «Скромность украшает», «Не высовывайся», игнорируют достижения ребенка, но замечают и критикуют его ошибки, они подкрепляют формирование у него Банального сценария. Ребенок получает условные поглаживания за конформность и негативные — за проявление инициативы или гордости.

Значение: Это помогает понять, как семейная система влияет на формирование личности и как сценарные паттерны передаются из поколения в поколение (трансгенерационная передача). Родители часто неосознанно транслируют детям свои собственные сценарии и Запреты.

Важно: Речь идет не об обвинении родителей («Они во всем виноваты!»), а о понимании механизма формирования сценария. Многие родители искренне любят своих детей и желают им добра, но неосознанно передают те ограничивающие послания, которые несут в себе из своего детства. Работа со сценарием направлена на разрыв этой цепи передачи.

5. Оправдываемый Последующими Событиями (Justified by Subsequent Events):

Суть: Сценарий обладает мощным свойством самоподтверждения и самосохранения. Однажды написанный (пусть и неосознанно), он начинает работать как фильтр восприятия и руководство к действию, заставляя человека вести себя так, чтобы его сценарные убеждения подтверждались снова и снова. Человек как бы ищет и находит «доказательства» своей правоты.

Ключевые Механизмы Оправдания:

Обесценивание (Discounting): Человек игнорирует или преуменьшает ту информацию, которая противоречит его сценарию (например, обесценивает свои успехи, если его сценарий — «Неудачник»; обесценивает проявления заботы, если сценарий — «Никому нельзя доверять»). (См. Главу 6).

Переопределение (Redefining): Человек интерпретирует нейтральные или даже позитивные события так, чтобы они вписывались в его сценарий (например, комплимент воспринимает как лесть или издевку; предложение помощи — как указание на его некомпетентность).

Провоцирование: Человек бессознательно ведет себя так, чтобы вызвать у других ожидаемую негативную реакцию, подтверждающую сценарий (например, своим поведением провоцирует критику, отвержение или агрессию).

Психологические Игры (Games): Человек разыгрывает повторяющиеся деструктивные паттерны взаимодействия, которые неизбежно приводят к знакомым негативным чувствам (Рэкетам) и подтверждают его сценарную позицию («Вот видишь, я так и знал (а)!»). (См. Главу 8).

Пример: Девушка со сценарным убеждением «Мужчинам доверять нельзя» и Запретом «Не доверяй!» вступает в новые отношения. Ее сценарий заставляет ее: 1) Обесценивать проявления надежности партнера («Он это делает неискренне, у него есть скрытые мотивы»). 2) Переопределять его заботу как попытку контроля. 3) Провоцировать его ревностью или подозрениями. 4) Играть в игру «Попался, сукин сын!», выискивая малейшие поводы для обвинений. В итоге, партнер может действительно устать от недоверия и уйти, или вспылить. Девушка получает свою Расплату (чувство обиды и правоты) и оправдывает свой сценарий: «Ну вот, я же говорила, что доверять нельзя!» Она сама (бессознательно) создала события, подтвердившие ее план, ее сценарий.

Значение: Это объясняет, почему люди так упорно держатся за свои, казалось бы, иррациональные и разрушительные убеждения и паттерны. Они создают предсказуемый (хотя и часто болезненный) мир, который соответствует их внутренней карте реальности. Чтобы изменить сценарий, необходимо научиться распознавать и прерывать эти механизмы самоподтверждения, особенно обесценивание и игры.

6. Достигающий Кульминации в Избранной Альтернативе [Расплате] (Culminates in a Chosen Alternative [Payoff]):

Суть: У каждого сценария, как у любой пьесы, есть свой финал, или Расплата (Payoff). Это то итоговое состояние, чувство или событие, к которому человек бессознательно стремится на протяжении всей своей жизни и которое служит главным подтверждением его основного сценарного решения и жизненной позиции. Расплата — это тот «приз», который человек получает в конце своей жизненной пьесы (или отдельных ее актов — например, в конце игры).

Важно: Расплата — это не обязательно то, чего человек хочет на сознательном уровне (сознательно он может хотеть счастья, успеха, любви), а то, что было «запрограммировано» в его детском плане как логическое завершение его истории.

Типы Расплаты соответствуют типам сценариев:

Расплата Победителя: Успех (в его собственном понимании), удовлетворение, достижение целей, близость, радость, покой, гармония.

Расплата Побежденного: Провал, неудача, одиночество, болезнь, депрессия, зависимость, тюрьма, преждевременная или трагическая смерть.

Расплата Не-Победителя (Банального): Скука, апатия, пустота, серость, тихая неудовлетворенность, ощущение «жизнь прошла зря», сожаление об упущенных возможностях.

Пример: Расплатой в сценарии «Сизиф» (Побежденный с процессом «Почти») может быть финальное чувство изнеможения, фрустрации и подтверждение убеждения «Я никогда по-настоящему не достигну этого». Расплатой в сценарии «Золушка» (если она ждет спасения, не действуя сама — вариант Банального или Побежденного) может быть одиночество и обида на несправедливый мир, не приславший принца.

Значение: Понятие Расплаты помогает понять глубинную (часто неосознанную) цель поведения человека. Зачем он снова и снова играет в одну и ту же игру? Чтобы получить знакомую эмоциональную Расплату (рэкетное чувство). Зачем он повторяет ошибки или саботирует успех? Чтобы прийти к предсказанной в сценарии Расплате. Осознание своей типичной Расплаты — того финального чувства, к которому раз за разом приводят жизненные ситуации — является важнейшим ключом к пониманию своего сценария.

Ключ к Распознаванию Типа Сценария — Расплата (Payoff)! Это критически важный момент, который часто упускается из виду! Чтобы понять, по какому сценарию (Победителя, Побежденного или Банальному) живет человек (вы сами или ваш клиент), недостаточно смотреть на внешние атрибуты — должность, доход, семейное положение, количество достижений. Главный критерий — это финальная Расплата:

К какому внутреннему состоянию, к какому финальному чувству регулярно приводит жизнь человека?

С каким ощущением он «остаётся в финале» важных жизненных этапов, проектов, отношений?

Человек может быть президентом корпорации с огромным состоянием, но если его Расплата — это выгорание, разрушенные отношения, потеря здоровья и глубинное чувство одиночества и пустоты, то с точки зрения ТА его сценарий является сценарием Побежденного. И наоборот, человек может жить скромной жизнью, не имея высоких постов или больших денег, но если он реализует свои цели (пусть и небольшие) с радостью, чувствует связь с близкими, удовлетворен своей жизнью и находится в гармонии с собой — его сценарий является сценарием Победителя. Не обманывайтесь внешним! Смотрите на Расплату — на то итоговое чувство, которое является лейтмотивом жизни.

Визуализация: Сценарий как Пьеса

Чтобы сделать концепцию сценария более наглядной и запоминающейся, Эрик Берн часто использовал метафору театральной пьесы.

Представьте: маленький ребенок, еще не умеющий читать и писать, но уже тонко чувствующий атмосферу вокруг и отчаянно нуждающийся в любви и безопасности, пишет эту пьесу. Он выбирает себе роль, определяет, какими будут другие персонажи (часто на основе проекций), какой будет основная интрига («Смогу ли я заслужить любовь?», «Выживу ли я в этом опасном мире?») и чем все закончится. Он пишет ее, используя те «чернила» (эмоции) и тот «алфавит» (послания, модели поведения), которые ему доступны в его семье и культуре.

А затем, вырастая, он начинает ставить эту пьесу на сцене реальной жизни. Часто неосознанно он подбирает «актеров», создает нужные «декорации» (жизненные обстоятельства), разыгрывает знакомые сцены (игры) и ведет себя так, чтобы, несмотря на все повороты сюжета, прийти к тому самому, предначертанному в детстве финалу.

Задача Транзактного Анализа (и ТА-коучинга в своей части — об этом подробнее ниже) — помочь человеку:

Осознать, что он живет по сценарию (увидеть свою «пьесу», прочитать ее сюжет).

Понять, как, когда и почему он написал именно такой сценарий (исследовать истоки, послания, решения).

Признать свою Авторскую Силу: Осознать, что он не просто актер, но и автор, и режиссер своей жизни здесь и сейчас.

Переписать те части сценария (убеждения, решения, поведение, финал), которые ведут к страданию, ограничивают его потенциал или мешают достигать желаемых целей.

Простыми Словами для Начинающих:

Представьте, что в детстве вы написали сказку про свою будущую жизнь. Вы тогда еще не умели писать словами, поэтому «писали» ее своими чувствами, решениями и тем, как вы поняли послания взрослых. Вы решили, будете ли вы Принцем/Принцессой, Золушкой, Героем или Неудачником, кто будет вам помогать, а кто мешать, и чем ваша сказка закончится.

А теперь, став взрослым, вы продолжаете жить по этой сказке, часто даже не замечая этого! Вы находите людей, похожих на персонажей из сказки, попадаете в похожие ситуации и приходите к тому же финалу, который придумали в детстве.

Транзактный Анализ помогает вам:

Увидеть эту вашу личную «сказку» (ваш сценарий).

Понять, почему вы написали ее именно так.

Осознать, что вы уже выросли, и теперь можете переписать эту сказку так, чтобы у нее был тот финал, который вы действительно хотите! Вы можете стать автором своей счастливой истории.

Автономия — Жизнь Вне Сценария

Какова же альтернатива жизни по сценарию? Эрик Берн определил ее как Автономию (Autonomy). Это и есть та цель, к которой стремится Транзактный Анализ, помогая людям освободиться от оков прошлого.

Автономия — это способность человека жить здесь и сейчас, опираясь на свои актуальные ресурсы и возможности, а не на программы прошлого. Она проявляется через три ключевые способности:

Осознанность (Awareness): Способность воспринимать реальность (внешнюю и внутреннюю) непосредственно, через свои органы чувств, мысли и чувства в настоящем моменте, без искажений сценарными фильтрами, Родительскими предрассудками или Детскими страхами. Это умение быть «здесь и сейчас».

Спонтанность (Spontaneity): Способность свободно выбирать из всего спектра своих мыслей, чувств и поведений те, которые наиболее адекватны текущей ситуации, а не реагировать автоматически по заученным сценарным паттернам. Это возможность проявлять любое из своих эго-состояний (Р, В или Д) по выбору, а не по принуждению сценария.

Интимность / Близость (Intimacy): Способность к открытому, честному, прямому, игронепроницаемому контакту с другим человеком, где происходит подлинный обмен чувствами и принятие без манипуляций и скрытых мотивов. Это разделение аутентичных переживаний с другим человеком из позиции «Я ОК — Ты ОК».

Работа со сценарием в ТА всегда направлена на восстановление или обретение Автономии: через осознание сценарных паттернов, пересмотр ограничивающих детских решений и сознательный выбор новых, более здоровых и удовлетворяющих стратегий жизни.

Интересная параллель: Цель Автономии в ТА очень близка к целям Гештальт-терапии (основатель Фриц Перлз). Гештальт-терапия также стремится помочь человеку достичь осознанности (awareness) — понимания своих чувств, потребностей и телесных процессов в настоящем моменте; восстановить способность к полноценному контакту (contact) с собой и средой; и обрести целостность (wholeness) — интегрировать отвергнутые части себя и жить более полно и аутентично. Оба подхода, хотя и используют разный язык и методы, ведут человека к большей свободе от прошлого и более полному проживанию настоящего.

Чек-лист: Есть ли у Меня Признаки Сценарного Влияния?

Этот краткий чек-лист не является диагностическим инструментом, но может помочь вам (или вашему клиенту) задуматься о возможном влиянии неосознанного жизненного плана на вашу жизнь. Ответьте себе честно:

— Возникает ли у вас ощущение, что ваша жизнь будто «повторяется» по одному и тому же кругу, с одними и теми же проблемами или результатами?

— Часто ли вы чувствуете, что «застряли», «ходите по кругу» или «не можете прорваться» в какой-то важной для вас сфере (карьера, отношения, финансы, здоровье)?

— Прилагаете ли вы много усилий, но получаете мало удовлетворяющих результатов или испытываете мало радости от достигнутого?

— Ощущаете ли вы иногда наличие некоего «невидимого барьера» или «стеклянного потолка», который мешает вам достичь большего успеха, близости или счастья?

— Испытываете ли вы необъяснимую тревогу или дискомфорт, когда в вашей жизни все идет «слишком хорошо»? (Словно ждете подвоха).

— Часто ли вас преследует фоновое ощущение «я недостаточно хорош (а) /умен (а) /способен (на)…» или «мне нельзя… (быть счастливым, успешным, любимым)»?

— Замечаете ли вы, что раз за разом выбираете похожих партнеров, друзей или начальников, отношения с которыми складываются по знакомому (часто негативному) сценарию?

— Есть ли у вас ощущение, что вы проживаете «не свою» жизнь, следуя чьим-то ожиданиям или правилам, а не своим истинным желаниям?

Если вы ответили «Да» на несколько из этих вопросов, это может быть сигналом о том, что в вашей жизни действуют сценарные паттерны. Эта глава поможет вам лучше понять их природу и возможные пути изменения.

10.3. Как Пишется Сценарий? Истоки Нашего Жизненного Плана

Мы установили, что Жизненный Сценарий — это неосознанный план нашей жизни, написанный в детстве. Но как именно происходит этот удивительный и сложный процесс? Как маленький ребенок, еще не владеющий абстрактным мышлением в полной мере, умудряется создать столь всеобъемлющую и устойчивую программу, которая будет влиять на всю его последующую жизнь?

Это не происходит одномоментно или под влиянием одного фактора. Формирование сценария — это многогранный, динамичный процесс, разворачивающийся на протяжении первых лет жизни (примерно до 7—8 лет), в котором переплетаются внутренние процессы ребенка и влияния внешнего мира. Давайте рассмотрим ключевые компоненты этого процесса, как «строительные материалы», из которых ребенок возводит здание своего сценария.

1. Ранние Решения Ребенка (Early Decisions): Наш Первый Взгляд на Мир и Себя

Как мы подробно обсуждали в Главе 4 («Жизненные Позиции — Фундамент Нашего Мира»), ребенок не является пассивным получателем информации. С самого рождения он — активный исследователь, стремящийся понять этот новый, огромный и часто непонятный мир, свое место в нем и правила игры под названием «жизнь». Его главная задача, заложенная биологически — выживание и адаптация. И для этого ему нужно найти ответы на фундаментальные вопросы: «Какой я?», «Какие другие (в первую очередь, мама и папа)?», «Каков мир?», «Что мне нужно делать, чтобы выжить, получить любовь и избежать боли?».

Основываясь на своем субъективном опыте, ребенок начинает принимать Ранние Решения. Что служит основой для этих решений?

Опыт получения поглаживаний: За что меня хвалят, замечают, улыбаются мне? За что ругают, игнорируют, наказывают? Какие мои проявления вызывают тепло и принятие, а какие — холод и отвержение? (См. Главу 5).

Удовлетворение потребностей: Насколько быстро и полно удовлетворяются мои базовые потребности (в пище, тепле, безопасности, контакте)? Чувствую ли я себя в безопасности или мне постоянно чего-то не хватает?

Эмоциональный фон семьи: Какая атмосфера царит дома? Радость и спокойствие? Тревога и напряжение? Гнев и конфликты? Безразличие?

Телесные ощущения: Что я чувствую в своем теле? Комфорт, расслабленность, тепло? Или напряжение, боль, холод, страх?

На основе своей детской интерпретации этих сигналов (помните, его мышление эгоцентрично, конкретно и магично!), ребенок делает выводы — принимает Ранние Решения.

Решения о себе: «Я хороший, любимый, ценный» или «Я плохой, ненужный, дефектный». «Я умный, способный» или «Я глупый, неумелый». «Я сильный, я справлюсь» или «Я слабый, беспомощный».

Решения о других: «Люди добрые, заботливые, им можно доверять» или «Люди злые, опасные, им нельзя доверять». «Мир — безопасное и интересное место» или «Мир — враждебное и пугающее место».

Решения о взаимосвязи: «Чтобы меня любили, я должен быть тихим/послушным/веселым/умным/сильным…». «Чтобы выжить, мне нужно прятаться/бороться/угождать/быть незаметным…».

Эти решения, принятые в довербальный или ранний вербальный период, часто под влиянием сильных чувств (страх, боль, обида, но также и радость, любовь), кристаллизуются в Базовую Жизненную Позицию (Я+Ты+, Я+Ты-, Я-Ты+, Я-Ты-), которая становится эмоциональным и когнитивным ядром всего сценария.

Пример из жизни: Маленькая Лена растет с очень тревожной мамой, которая постоянно боится за ее здоровье. Любое проявление Лениной активности (бег, прыжки, громкий смех) вызывает у мамы панику и запреты («Осторожно! Упадешь! Не шуми!»). При этом мама очень заботлива, когда Лена болеет — сидит рядом, читает сказки, балует. Лена, интерпретируя этот опыт, может принять Раннее Решение: «Быть активной и здоровой — опасно (мама тревожится, меня ругают)». И другое решение: «Когда я болею, мама меня любит и заботится обо мне». Эти решения могут лечь в основу жизненной позиции «Я не ОК (когда здорова), Ты ОК (но тревожна)» и сценария с Запретом «Не будь здоровым!», который будет проявляться во взрослой жизни через частые болезни или ипохондрию.

Пример из бизнеса: Маленький Максим часто слышал от отца, успешного, но жесткого бизнесмена: «Мужчины не плачут! Соберись! Будь мужиком!». Когда Максим проявлял слабость или нуждался в поддержке, отец его критиковал или игнорировал. При этом отец хвалил его за достижения и стойкость. Максим мог принять Раннее Решение: «Чтобы отец меня ценил, я должен быть сильным и успешным любой ценой», «Проявлять уязвимость — недопустимо». Это решение легло в основу сценария Победителя (внешне), но с Драйвером «Будь Сильным!» и Запретом «Не чувствуй!». Став взрослым руководителем, Максим добился больших успехов, но ценой выгорания, проблем со здоровьем и неспособности строить близкие отношения, так как не позволял себе быть уязвимым или просить о помощи.

Ключевая Идея: Ранние Решения — это фундамент сценария, активный выбор ребенка, сделанный для выживания и адаптации на основе его субъективного опыта и детской логики. Они формируют Базовую Жизненную Позицию.

2. Родительские Послания (Parental Messages): «Инструкции» и «Запреты» для Жизни

Ребенок не принимает решения в вакууме. Он постоянно получает огромное количество посланий от родителей и других значимых фигур. Эти послания — вербальные и, особенно, невербальные — служат теми самыми «строительными материалами», из которых он лепит свой сценарий. Они говорят ему, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, как устроен мир и как в нем жить.

Транзактный Анализ выделяет три основных типа родительских посланий, которые передаются по разным каналам и имеют разную силу влияния:

а) Запреты / Предписания (Injunctions / Prohibitions): Мощные Невербальные Ограничители

Источник: Это самые мощные и часто самые разрушительные сценарные послания. Они передаются в основном невербально — через мимику (например, выражение отвращения или страха на лице матери, когда ребенок проявляет себя), жесты (отстранение, напряжение), интонации голоса (холодность, раздражение), прикосновения (или их отсутствие), общую атмосферу в доме (напряжение, тревога, депрессия). Источником этих посланий является Ребячье эго-состояние родителя (Р1) — его собственные детские страхи, боль, зависть, неудовлетворенные потребности, нерешенные проблемы, его собственный сценарий. Родитель часто не осознает, что транслирует эти Запреты.

Содержание: Запреты касаются самых фундаментальных аспектов бытия ребенка: его права существовать, быть собой, расти, быть здоровым, думать, чувствовать, быть близким, достигать успеха, быть важным. Они обычно носят запретительный характер («Не…»).

12 Основных Запретов (по Р. и М. Гулдингам): Хотя каждый Запрет уникален, Гулдинги выделили 12 типичных категорий, которые мы подробно разберем в Главе 11. Здесь кратко их перечислим с сутью:

Не будь! (Don’t Be! / Don’t Exist!): Самый разрушительный. Послание о том, что ребенка не должно быть. Может передаваться через отвержение, жестокость, игнорирование, постоянную критику, или когда ребенку говорят/показывают, что он обуза. Пример: Ребенок родился «не вовремя», мать в депрессии, отец зол, ребенку постоянно говорят: «Из-за тебя все проблемы!».

Не будь собой! (Don’t Be You!): Послание о том, что ребенок «неправильного» пола, характера, темперамента. Нужно быть другим, чтобы тебя любили. Пример: Родители хотели мальчика, а родилась девочка, и ей постоянно говорят: «Надо было тебе мальчиком родиться!». Или активного ребенка постоянно стыдят: «Будь тише! Не мешай!».

Не будь ребенком! (Don’t Be a Child!): Требование быть слишком взрослым, ответственным, серьезным не по возрасту. Запрет на игру, спонтанность, непосредственность. Пример: Старший ребенок в семье, на которого свалили заботу о младших или домашние дела: «Ты уже большой! Хватит играть!».

Не расти! (Don’t Grow Up!): Послание, удерживающее ребенка в зависимой, детской роли. Часто исходит от родителей, которые боятся одиночества или хотят сохранить контроль. Пример: «Мамина дочка / Папин сынок», которого чрезмерно опекают, не дают самостоятельности, решают все за него: «Ты еще маленький, я сама сделаю!».

Не достигай успеха! / Не делай этого! (Don’t Make It! / Don’t Succeed! / Don’t Do It!): Запрет на успех, достижения, завершение дел. Может исходить из зависти родителя, страха, что ребенок его превзойдет, или страха перед последствиями успеха. Пример: Отец, сам не реализовавшийся, обесценивает успехи сына или говорит: «Не высовывайся, а то хуже будет!». Или ребенок видит, что его успех вызывает у родителей напряжение.

Не будь первым! / Не будь лидером! (Don’t Be First! / Don’t Lead!): Страх выделяться, быть на виду, брать на себя ответственность лидера. Пример: «Сиди тихо, будь как все», критика за инициативу.

Не принадлежи! (Don’t Belong!): Ощущение себя чужим, изгоем, не таким, как все. Может исходить из семьи, которая сама изолирована или отличается от окружения, или из-за особенностей ребенка, которые не принимаются. Пример: Семья переезжает, ребенок не может найти друзей; или ребенок с необычными интересами, которые высмеиваются.

Не будь близким! (Don’t Be Close!): Запрет на физическую или эмоциональную близость, доверие. Может исходить от холодных, отстраненных родителей или после опыта предательства, потери. Пример: Родители избегают объятий, разговоров о чувствах; или ребенок пережил болезненный развод родителей.

Не будь здоровым / Не будь в своем уме! (Don’t Be Well / Don’t Be Sane!): Часто передается через чрезмерную опеку во время болезни (ребенок получает поглаживания только когда болен) или через игнорирование/высмеивание его здоровых проявлений. Также может быть связано с наличием психических заболеваний в семье. Пример: См. пример Лены выше. Или если в семье сумасшествие используется как способ манипуляции.

Не думай! (Don’t Think!): Запрет на самостоятельное мышление, анализ, решение проблем. Может касаться определенных тем («Не думай о сексе/деньгах/политике») или мышления в целом. Пример: Родители все решают за ребенка, на его вопросы отвечают: «Мал еще рассуждать!», высмеивают его идеи.

Не чувствуй! (Don’t Feel!): Запрет на выражение определенных (или всех) чувств. «Мальчики не плачут» (запрет на печаль/страх), «Не злись!» (запрет на гнев), «Не радуйся слишком!» (запрет на радость). Пример: Ребенку говорят: «Перестань реветь!», «Как тебе не стыдно злиться на маму?».

Не будь важным! (Don’t Be Important!): Запрет на признание своей ценности, значимости, потребностей. Пример: Потребности ребенка всегда на последнем месте, его мнение не учитывается, его перебивают.

Влияние: Запреты — это ядро ограничивающей, деструктивной части сценария. Они формируют глубинные страхи, чувство «не ОКейности», внутренние конфликты и барьеры на пути к успеху, близости и автономии. Именно Запреты чаще всего лежат в основе сценариев Побежденного и Банального.

б) Контрпредписания / Драйверы (Counter-injunctions / Drivers): Условные Правила «Как Быть ОК»

Источник: Эти послания обычно передаются вербально, как прямые указания, правила, лозунги, похвалы за определенное поведение. Источником является Родительское эго-состояние родителя (Р2) — его система ценностей, правил, норм, часто усвоенных им от своих родителей или из культуры.

Содержание: Касаются действий и поведения ребенка: «Что ты должен делать, чтобы быть хорошим/успешным/любимым/правильным». Они часто звучат как социально одобряемые и даже позитивные установки.

Пять Основных Драйверов (по Тайби Кэлеру): Кэлер выделил пять типичных Контрпредписаний, назвав их Драйверами (мы подробно рассмотрим их в Главе 13):

Будь Совершенным! (Be Perfect!): «Ты должен все делать идеально, без ошибок».

Старайся! (Try Hard!): «Ты должен очень усердно трудиться и стараться» (часто важнее сам процесс старания, а не результат).

Радуй Других! (Please Others!): «Ты должен быть удобным, угождать другим, заботиться об их чувствах».

Будь Сильным! (Be Strong!): «Ты должен быть стойким, не показывать слабости, не просить о помощи, справляться сам».

Спеши! (Hurry Up!): «Ты должен все делать быстро, успевать как можно больше».

Влияние: На первый взгляд, Драйверы кажутся полезными — они мотивируют к достижениям, ответственности, заботе. Но проблема в их абсолютности и условности. Ребенок усваивает: «Я буду ОК, только если я буду совершенным/сильным/старательным/удобным/быстрым». Это создает огромное внутреннее напряжение, так как соответствовать Драйверу постоянно невозможно. Часто Драйверы служат маскировкой или способом справиться с глубинным Запретом (например, «Будь Сильным!» помогает справиться с Запретом «Не чувствуй!»). Но они не отменяют Запрет, а лишь создают иллюзию контроля, которая рушится в стрессе, приводя к срыву и Расплате (через механизм Минискрипта, см. ниже).

Пример: Отец говорит сыну: «Ты должен быть лучшим во всем!» (Драйвер «Будь Совершенным!»). Сын очень старается, получает хорошие оценки, но живет в постоянном страхе ошибки и критики. Он не может расслабиться и радоваться успехам, так как «всегда можно было бы лучше». Этот Драйвер может маскировать глубинный Запрет «Не будь собой!» (если отец не принимает сына таким, какой он есть) или «Не будь ребенком!» (если от него требуют только достижений).

Пример из бизнеса: Руководитель с Драйвером «Радуй Других!» может испытывать огромные трудности с тем, чтобы давать негативную обратную связь подчиненным или принимать непопулярные, но необходимые для бизнеса решения. Он будет стараться всем угодить, избегать конфликтов, что в итоге может привести к снижению эффективности команды и неудовлетворенности всех.

в) Программа (Program / Pattern): Инструкции «Как Делать»

Источник: Передается из Взрослого эго-состояния родителя (В2), часто через прямое обучение, демонстрацию, объяснение.

Содержание: Касается того, «как» делать конкретные вещи: как чистить зубы, как переходить дорогу, как учить уроки, как вести бюджет, как готовить определенное блюдо, как знакомиться с людьми, как вести себя в гостях, как управлять автомобилем. Это набор навыков, знаний и инструкций по адаптации к физическому и социальному миру.

Влияние: Программа сама по себе нейтральна. Она может быть очень полезной и адаптивной, давая ребенку необходимые навыки для жизни. Но она также может быть устаревшей, неэффективной или подходящей для родителя, но не подходящей для ребенка с его темпераментом, способностями или в изменившихся условиях жизни. Проблемы возникают, когда Программа ригидна, не подвергается критическому анализу Взрослым или противоречит подлинным потребностям и желаниям Естественного Дитя.

Пример: Мать (ее В2) учит дочь: «Чтобы быть хорошей хозяйкой, нужно каждый день мыть полы и готовить первое, второе и компот». Это Программа. Для матери это, возможно, было актуально и правильно. Но дочь, вырастая, становится работающей женщиной с другими приоритетами. Если она будет слепо следовать этой Программе (возможно, подкрепленной Драйвером «Будь Совершенной!» или «Радуй Других!» — мужа), она будет изматываться и чувствовать себя несчастной. Ей нужно включить своего Взрослого (В2), чтобы пересмотреть эту Программу и адаптировать ее к своей реальности.

Пример из бизнеса: Опытный наставник (его В2) учит молодого продавца: «Чтобы продать, нужно надавить на клиента, использовать жесткие техники закрытия сделки». Это Программа. Для наставника в его время и с его стилем это, возможно, работало. Но для молодого продавца, который ценит партнерские отношения, или в современных условиях, где ценится клиентоориентированность, эта Программа может быть контрпродуктивной. Ему нужно выработать свою Программу продаж, соответствующую его ценностям и реальности рынка.

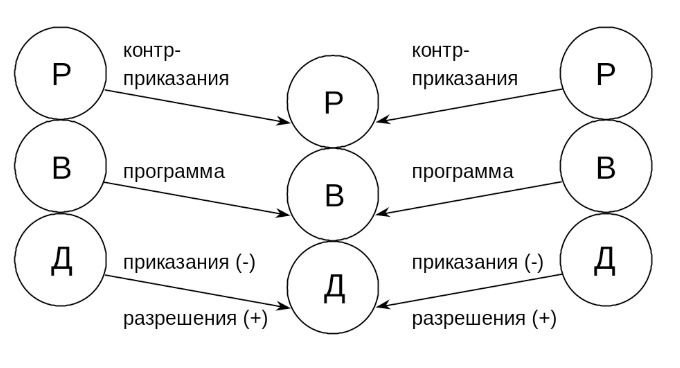

Визуализация: Матрица Сценария (Клод Штайнер)

Чтобы наглядно представить, как эти разные типы посланий передаются от родителей к ребенку, Клод Штайнер, один из ближайших учеников Берна, разработал Матрицу Сценария. Это не просто схема, а мощный инструмент для понимания сложных взаимодействий внутри семьи, формирующих жизненный план ребенка.

Что Показывает Матрица Сценария:

Силу Невербальных Запретов: Матрица наглядно демонстрирует, что самые мощные, корневые, ограничивающие послания (Запреты) передаются неосознанно, на уровне взаимодействия Ребенок-Ребенок (Р1 -> Р1). Это объясняет, почему мы часто не помним, откуда у нас те или иные глубинные страхи или убеждения — они были усвоены довербально или через невербальные сигналы.

Возможный Конфликт Посланий (Тупики): Матрица прекрасно иллюстрирует, как ребенок может получать противоречивые послания от разных эго-состояний одного родителя или от разных родителей. Это создает внутренние конфликты и Тупики (Impasses — см. Главу 2 в этом Томе), которые часто лежат в основе психологических проблем и сценарных паттернов типа «Почти» или самосаботажа.

Пример Конфликта: Мать из своего Р2 говорит дочери: «Ты должна быть успешной и независимой!» (Контрпредписание/Драйвер), но из своего Р1 (из собственного страха одиночества или зависти) невербально передает послание: «Не покидай меня!» или «Не будь успешнее меня!» (Запреты «Не расти!» или «Не достигай!»). Дочь оказывается в Тупике: что бы она ни делала, она «нарушает» одно из посланий и чувствует себя виноватой или тревожной.

Роль Обоих Родителей (и Других Фигур): Сценарий формируется под влиянием обоих родителей (или тех, кто выполнял их функции). Их послания могут как усиливать друг друга (например, оба родителя передают Запрет «Не чувствуй!»), так и конфликтовать, создавая дополнительные трудности для ребенка. Матрицу можно расширить, включив влияние других значимых фигур (бабушек, дедушек).

Трансгенерационную Передачу: Матрица помогает понять, как сценарии передаются из поколения в поколение. Родители, не осознавая этого, транслируют своим детям те Запреты и Драйверы, которые несут в себе из своего собственного детства, из своей собственной Матрицы Сценария.

Практическое Значение: Хотя детальный анализ Матрицы Сценария конкретного клиента — это инструмент психотерапии, само понимание этих разных каналов передачи посланий чрезвычайно полезно и в коучинге. Оно помогает коучу и клиенту сформировать гипотезы об истоках текущих ограничивающих убеждений клиента. Было ли это прямое указание («Ты должен…» — Р2)? Или это невербально усвоенный страх или запрет («Мне нельзя…» — Р1)? Или это просто устаревшая инструкция («Так надо делать…» — В2)? Понимание источника помогает выбрать более адекватную стратегию работы с убеждением в настоящем.

Кейс-стади: Анализ Матрицы Сценария (Гипотетический Пример)

Клиент: Олег, 40 лет, менеджер среднего звена. Запрос на коучинг: хочет повышения до руководителя отдела, но уже дважды «почти» его получил, но в последний момент сам отказывался или допускал ошибку на финальном собеседовании. Испытывает фрустрацию, считает себя нерешительным.

Гипотезы Коуча (на основе бесед): Паттерн «Почти…». Возможен Запрет «Не достигай успеха!» или «Не будь первым!».

Информация о Родителях (из рассказа Олега):

Отец: Успешный инженер, но всегда был очень критичен к Олегу, редко хвалил, часто говорил: «Могло быть и лучше», «Надо больше стараться». Сам много работал, но казался неудовлетворенным. (Возможно, Р2 передавал Драйверы «Будь Совершенным!», «Старайся!», а из Р1 шла зависть или страх успеха сына — Запрет «Не достигай!»).

Мать: Очень заботливая, но тревожная. Всегда боялась за Олега, старалась уберечь от трудностей, говорила: «Главное — не высовывайся, будь осторожен». (Возможно, Р2 передавал Контрпредписание «Будь осторожен», а из Р1 шел Запрет «Не рискуй!» или «Не расти!»).

Анализ по Матрице (Гипотетический):

Запреты (Р1 родителей -> Р1 Олега): Олег мог усвоить невербальные послания: от отца — «Не будь успешнее меня!» (страх конкуренции), от матери — «Мир опасен, не рискуй!». Возможно, также «Не будь важным!» (если его успехи вызывали напряжение у родителей).

Контрпредписания/Драйверы (Р2 родителей -> Р2 Олега): От отца — «Будь Совершенным!», «Старайся!». От матери — «Будь осторожен!», «Радуй маму» (если она тревожилась за него).

Программа (В2 родителей -> В2 Олега): Отец мог дать программу «Как достигать целей через усердный труд». Мать — программу «Как избегать опасностей».

Результат: Внутренний конфликт (Тупик). Олег старается быть успешным (Драйверы), но перед самым финалом его останавливает страх (Запреты). Он не может полностью реализовать программу отца из-за запретов отца и матери, и не может следовать программе матери (быть осторожным), так как Драйверы толкают к достижениям. Паттерн «Почти…» становится компромиссом, позволяющим и следовать Драйверам (стараться), и выполнять Запреты (не достигать вершины).

Работа в Коучинге (Фокус): Помочь Олегу осознать этот паттерн, исследовать его страхи, связанные с успехом (не углубляясь в детские отношения), оспорить убеждения («Я должен быть идеальным», «Успех опасен»), дать себе разрешение на полный успех и завершение, разработать стратегии преодоления саботажа на финальном этапе.

3. Ролевое Моделирование (Role Modeling): Учимся, Наблюдая

Дети — прирожденные имитаторы. Они учатся не только тому, что им говорят, но и (а часто даже в большей степени) тому, что они видят. Поведение родителей, их способы справляться с трудностями, выражать (или не выражать) чувства, строить отношения, реагировать на стресс, проводить свободное время — всё это служит живым примером, который ребенок впитывает, как губка, и часто неосознанно копирует.

Механизм: Здесь играют роль и идентификация с родительской фигурой, и работа зеркальных нейронов, которые активируются как при выполнении действия, так и при наблюдении за тем, как его выполняет другой. Ребенок буквально «встраивает» наблюдаемые паттерны в свою формирующуюся нейронную систему.

Что Моделируется:

Способы выражения эмоций: Как мама реагирует на гнев? Как папа справляется с грустью? Принято ли в семье открыто радоваться или нужно сдерживаться?

Стили общения и разрешения конфликтов: Как родители разговаривают друг с другом? Кричат? Молчат и дуются? Ищут компромисс? Избегают острых тем?

Отношение к работе и деньгам: Родители работают с удовольствием или воспринимают работу как каторгу? Как они говорят о деньгах — с тревогой, презрением, легкостью?

Способы справляться со стрессом: «Заедают» проблемы? Уходят в работу? Занимаются спортом? Выпивают? Обращаются за поддержкой?

Роли в психологических играх: Если ребенок постоянно видит, как мама играет роль Жертвы («Ах, я такая несчастная!»), а папа — роль Преследователя («Вечно ты во всем виновата!»), он может усвоить одну из этих ролей (или обе) как «нормальную» и разыгрывать их в своих будущих отношениях.

Примеры:

Девочка, чья мама при любой трудности плакала и жаловалась, но не действовала, может вырасти с убеждением, что это «женский» способ справляться с проблемами, и будет сама играть в игру «Горемыка».

Мальчик, чей отец решал все конфликты криком и угрозами, может перенять этот агрессивный стиль общения, даже если сознательно его осуждает.

Ребенок, выросший в семье, где было принято «замалчивать» проблемы и делать вид, что все хорошо, может испытывать трудности с выражением своих потребностей и решением конфликтов во взрослой жизни, следуя Запрету «Не чувствуй!» или «Не будь важным!».

Но бывают и позитивные примеры! Ребенок, видящий, как родители открыто обсуждают проблемы, поддерживают друг друга, находят конструктивные решения, с большей вероятностью усвоит модель здоровых отношений и позицию «Я ОК — Ты ОК».

Влияние: Ролевое моделирование формирует конкретные поведенческие паттерны, стили игр и способы эмоционального реагирования, которые встраиваются в сценарий и часто воспроизводятся автоматически во взрослой жизни.

4. Сказки, Мифы и Культуральные Сценарии (Fairy Tales, Myths, Cultural Scripts): Готовые Сюжеты и Роли

Ребенок живет не только в семье, но и в широком культуральном контексте, который также активно влияет на формирование его сценария. Сказки, мифы, легенды, пословицы, фильмы, книги, социальные нормы и ожидания — все это предлагает ребенку готовые сюжеты, роли, модели поведения и жизненные финалы.

Сказки и Мифы: Эрик Берн и Клод Штайнер уделяли большое внимание тому, как любимые детские сказки могут отражать и подкреплять формирующийся сценарий ребенка. Ребенок бессознательно идентифицирует себя с героем, чья история, проблемы и способ их решения резонируют с его собственными внутренними конфликтами, Запретами и решениями. Сказка как бы дает ему готовый шаблон для его жизненной пьесы.

Примеры Сказочных Сценариев:

«Золушка»: Может лежать в основе сценария «Пока не…» («Я не могу быть счастлива, пока не придет принц/удача/спасение») или сценария Жертвы, ожидающей награды за страдания. Часто связан с Запретом «Не будь важным!» или «Не достигай!».

«Красная Шапочка»: Может отражать сценарий с Запретом «Не думай!» или «Не будь осторожен!», ведущий к попаданию в опасные ситуации из-за наивности или нарушения правил.

«Гадкий Утенок»: Резонирует с Запретом «Не принадлежи!» и ощущением своей «инаковости», но содержит надежду на будущее преображение (возможно, сценарий «Пока не… стану лебедем»).

«Спящая Красавица»: Может лежать в основе сценария пассивного ожидания, возможно, с Запретом «Не расти!» или «Не делай!».

Миф о Сизифе: Классический образ для сценария «Почти…» или «Всегда», отражающий бесплодные, повторяющиеся усилия и Запрет «Не достигай успеха!».

Миф об Икаре: Может отражать сценарий с Запретом «Не будь слишком успешным!» или «Не превосходи отца!», где за взлетом следует падение.

Важно: Сама по себе сказка нейтральна. Важно то, как ребенок ее интерпретирует и какие свои проблемы и решения он проецирует на ее сюжет. Одна и та же сказка может быть основой для разных сценариев.

Культуральные и Социокультуральные Сценарии: Помимо сказок, огромное влияние оказывает культура, в которой растет ребенок. Каждое общество имеет свои культуральные сценарии — неписаные правила, нормы, ценности, ожидания и мифы относительно того:

Как должны вести себя мужчины и женщины (гендерные роли).

Как нужно строить карьеру («стабильная работа» vs «рискованный бизнес»).

Как относиться к деньгам («деньги — зло» vs «деньги — свобода»).

Как строить семью (ранний брак, поздний брак, безбрачие).

Какие чувства приемлемо выражать, а какие нет.

Как относиться к власти, авторитетам, успеху, неудачам. Школа, средства массовой информации, религия, история страны, социальные нормы — все это формирует фон, на котором пишется индивидуальный сценарий, и часто подкрепляет или модифицирует родительские послания.

Примеры (Пост-советский Контекст):

«Не высовывайся!»: Эта культуральная установка, сформированная историческим опытом, могла сильно подкреплять Запреты «Не будь первым!», «Не будь важным!», «Не достигай успеха!» и вести к формированию Банальных сценариев или сценария «Почти…».

«Честным трудом много не заработаешь» / «Деньги — это грязно»: Подобные культуральные мифы могут лежать в основе Запрета «Не имей (много)!» или сценариев, где человек бессознательно избегает финансового успеха или «избавляется» от денег.

«Терпи, казак, атаманом будешь!» / «Женщина должна терпеть»: Культ терпения и стоицизма может подкреплять Запреты «Не чувствуй!», «Не будь собой!» и вести к накоплению рэкетных чувств (обиды, вины) и психосоматическим проблемам.

Гендерные стереотипы: Ожидания, что «мужчина должен быть сильным и обеспечивать семью», а «женщина должна быть мягкой и хранительницей очага», могут конфликтовать с индивидуальными способностями и желаниями, создавая внутренние Тупики и ограничивая выбор жизненного пути.

Отношение к власти: Культуральное недоверие к власти или ощущение невозможности повлиять на систему может подкреплять Запрет «Не думай (критически)!» или «Не будь важным!» и вести к социальной апатии (сценарий «Никогда» на социальном уровне).

Влияние: Сказки, мифы и культуральные нормы дают готовые шаблоны и сюжеты для сценария, делая его более структурированным и предсказуемым. Они могут как поддерживать адаптивные стратегии, так и усиливать ограничивающие послания. Осознание этих влияний помогает отделить индивидуальные решения ребенка от навязанных извне стереотипов и культуральных программ.

5. Ребенок как Активный Автор: Собираем Мозаику

Наконец, важно еще раз подчеркнуть: при всем влиянии родителей, культуры и обстоятельств, ребенок не является пассивной жертвой или чистым листом, на котором записываются послания. Он — активный участник и, в конечном счете, автор своего сценария.

Он интерпретирует послания через призму своего восприятия и своих потребностей. Одно и то же слово или действие родителя может быть понято разными детьми по-разному.

Он выбирает, на какие послания реагировать сильнее, какие игнорировать, а какие использовать для построения своей картины мира.

Он принимает решения, которые кажутся ему наилучшим способом выжить, получить любовь и избежать боли в его уникальной ситуации.

Он творчески комбинирует разрозненные послания, модели, сказочные сюжеты, создавая свой собственный, уникальный жизненный план.

Именно поэтому даже дети, выросшие в одной семье, с одними и теми же родителями, могут иметь совершенно разные сценарии. Один может стать Победителем, другой — Побежденным, третий — Банальным, потому что каждый из них по-своему интерпретировал семейную драму и принял свои собственные решения.

Итог Процесса Формирования:

К возрасту 7—8 лет, в результате этого сложного переплетения Ранних Решений, Родительских Посланий (Запретов, Драйверов, Программ), Ролевого Моделирования и Культуральных Влияний, у ребенка формируется основная структура его Жизненного Сценария. Он уже «знает», кто он, какие другие, как устроен мир и каким будет финал его истории.

В подростковом возрасте происходит важный этап пересмотра и укрепления сценария. Подросток, с его развивающимся абстрактным мышлением и стремлением к идентичности, может либо подтвердить свои детские решения, найдя им новые «доказательства» в своем опыте, либо (что случается реже без специальной поддержки) начать их пересматривать, бунтуя против родительских посланий или выбирая новые жизненные пути. Но даже в случае бунта, если он не основан на осознанном Перерешении, он часто остается в рамках анти-сценария, который все равно определяется исходным сценарием (например, бунт против «Будь хорошим!» может привести к сценарию «Будь плохим!», но не к подлинной автономии).

Ядро сценария (Базовая Жизненная Позиция, ключевые Запреты и решения), как правило, остается неизменным на протяжении всей жизни, если не происходит осознанной работы по его изменению во взрослом возрасте через психотерапию, глубокий коучинг или значимые жизненные события, приводящие к переоценке ценностей.

Практическое Упражнение 10.1: Первые Штрихи Вашего Сценария (Рефлексия)

(Цель: Начать замечать возможные сценарные влияния из детства. Делать осторожно, без глубокого самоанализа, просто как наблюдение).

Возьмите лист бумаги или откройте файл и попробуйте максимально честно ответить на следующие вопросы, вспоминая свое детство (примерно до 10—12 лет). Не анализируйте пока, просто записывайте то, что приходит в голову.

Какие фразы, лозунги, поговорки вы часто слышали от родителей, бабушек, дедушек или других значимых взрослых о:

Вас самих? («Ты у нас такой (ая) … умный/глупый/ленивый/шустрый/тихоня/неуклюжий/красивый/некрасивый…», «Весь (вся) в отца/мать/деда…», «Из тебя ничего не выйдет / Ты далеко пойдешь…»)

Жизни в целом? («Жизнь — это борьба/праздник/труд/испытание…», «Надейся на лучшее, готовься к худшему», «Все будет хорошо», «Никому нельзя доверять»…)

Работе / Карьере? («Работать надо много и тяжело», «Главное — стабильность», «Нужно найти свое призвание», «Все начальники — самодуры»…)

Деньгах? («Деньги — это зло/свобода/грязь/возможности», «Не в деньгах счастье», «Деньги достаются только нечестным путем», «Нужно всегда экономить»…)

Отношениях / Любви / Семье? («Все мужчины/женщины… (какие?)», «Главное в семье — это… (дети/терпение/любовь/стабильность?)», «Брак — это навсегда/лотерея/тяжкий труд», «Никому нельзя показывать свои чувства»…)

Чувствах? («Мальчики не плачут», «Нельзя злиться», «Не радуйся слишком», «Не бойся», «Не обижайся», «Нужно быть сдержанным»…)

Успехе / Неудачах? («Главное — не победа, а участие», «Победителей не судят», «Не ошибается тот, кто ничего не делает», «Если упал — поднимайся»…)

Какие сказки, мультфильмы или истории были вашими любимыми в детстве? С какими героями вы себя больше всего идентифицировали? Почему именно они вам нравились? Чем закончилась их история?

Какие правила поведения были самыми важными в вашей семье? За что вас чаще всего хвалили? За что ругали или наказывали? Что категорически запрещалось?

Кем вы мечтали стать, когда вырастете? Что привлекало вас в этой мечте? Что говорили об этом взрослые?

Потратьте на это упражнение 15—20 минут. Эти записи — ваши первые «археологические находки», фрагменты мозаики, из которой мог сложиться ваш Жизненный Сценарий. Мы будем возвращаться к этим «строительным материалам» по мере изучения следующих концепций.

Теперь, когда мы разобрались, как пишется сценарий, давайте перейдем к анализу его основных типов. Какие бывают жизненные пьесы? Всегда ли финал предрешен? Об этом — в следующем разделе.

Продолжаем наше погружение в теорию Жизненного Сценария. Мы разобрались, что это за неосознанный план и как он формируется под влиянием детских решений и посланий извне. Теперь настало время ответить на не менее важный вопрос: а какие бывают сценарии? Все ли жизненные пьесы написаны по одному лекалу? Приводят ли они к одним и тем же финалам?

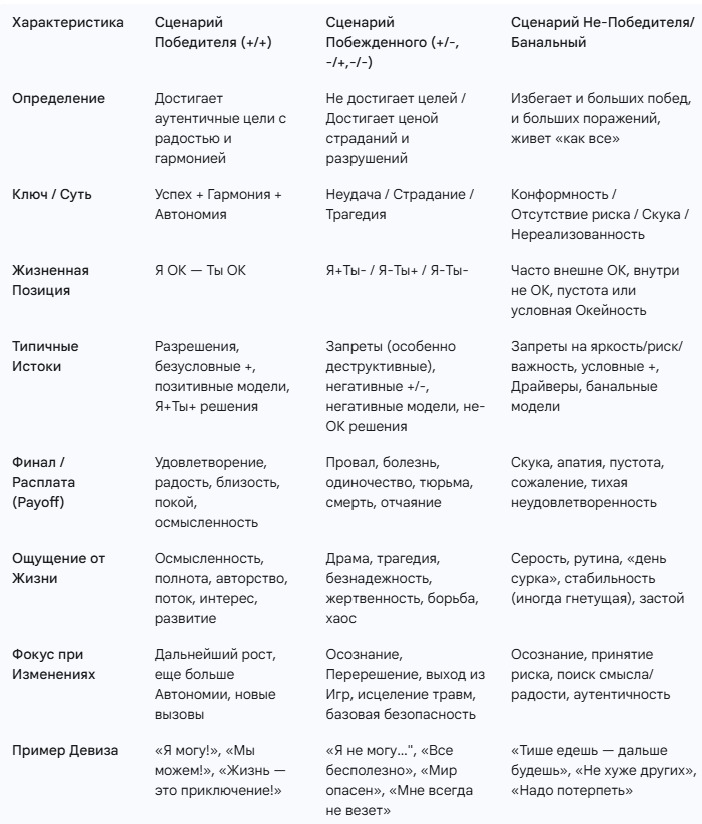

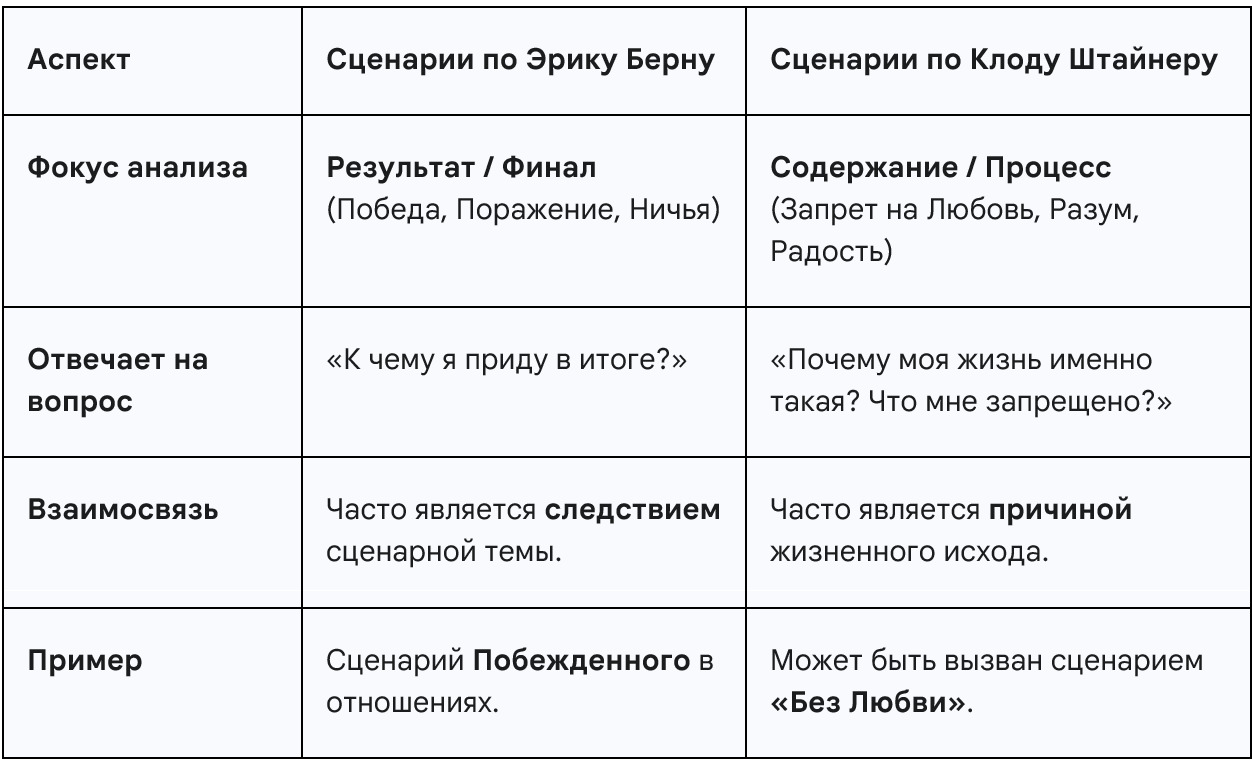

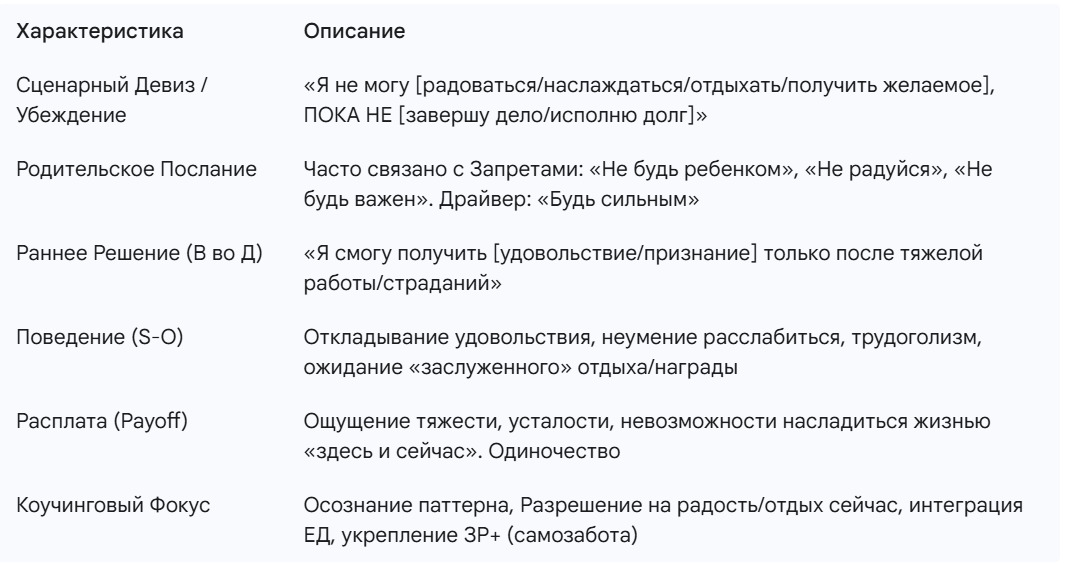

Конечно же, нет. Хотя каждый индивидуальный сценарий уникален, как отпечаток пальца, Эрик Берн и его последователи выделили три основных типа сценариев, различающихся прежде всего по их итогу, по той самой Расплате (Payoff), к которой бессознательно стремится человек.