Бесплатный фрагмент - Трансформация региональных динамик в Центральной и Южной Азии за последние две декады (1991-2011 гг.)

В монографии изложены аспекты трансформации региональных динамик в Центральной и Южной Азии. Раскрыта эволюция взаимоотношений региональных государств в торговле и мягкой связи. Дан анализ возможностей «само-направляемого» процесса, регионального сотрудничества через гравитационную модель в торговле, и укрепления мягкой связи через образование и культуру.

Научный труд представляет теоретический и практический интерес, содержит полезные материалы, иллюстрации, таблицы, приложения. Монография предназначена для специалистов в области электронной и международной журналистики, международных отношений, истории, политологии и регионоведения, работников научных организацийи учебных заведений, магистрантов, докторантов и всех интересующихся вопросами Центральной и Южной Азии.

Введение

В данной работе рассматривается самонаправляемый процесс в странах Центральной и Южной Азии, формирование регионального сообщества, региональная торговля через призму модели гравитации и вопросы мягкой связи.

Самонаправляемый процесс включает в себя независимое и самостийное изучение и построение своего общества и государства. Процесс отрицает полное копирование существующей модели или моделей построения государства. Хотя это не значит, что процесс построения не включает в себя отдельные элементы, которые он заимствует у других моделей. На момент написания труда, доминируют западные модели построения государства, общества, экономики, менеджмента и культуры. Модели получают обширный отклик в международных организациях, с международных трибун, в популярных масс- медия и среди научных кругов.

Сегодня, когда говорят процесс построения общества и государства, то напрямую связывают это с процессом демократизации, который включает в себя демократического правление, главенство закона, гражданское общество и либеральную экономику. В связи с этим насаждаемым понятием и процессом «международным сообществом», отсутствие демократического правления, главенства закона, гражданского общества и либеральной экономики автоматически классифицирует общество отсталым, не развитым и требующим внешнего вмешательства со стороны «демократического международного сообщества».

Однако в различных уголках целого, а не самодекларируемого, международного сообщества появляются различные мнения по отношению к процессу построения общества и государства. Практическая жизнь показывает, что не существует одной модели. Наоборот, есть целое разнообразие моделей. Каждая из моделей основана на собственной истории строительства общества и государства, учитывающей историческое, экономическое и культурное становление, специфику общества, географию, психологическое «лицо», насущные и стратегические цели.

Тем не менее, несмотря на разнообразие, нельзя отрицать, что существует общее и схожесть в построении общества и государства. Задача состоит найти эту общность и схожесть, концепции и ментальные модели.

В труде предлагается «самонаправляемый процесс», как одна из путей поиска концепции и ментальных моделей построения общества и государства.

Самонаправляемость выражается в выработке и аппликации собственной истории строительства общества и государства, учитывающей историческое, экономическое и культурное становление, специфику общества, географию, психологическое «лицо», насущные и стратегические цели. Процесс не статичен, ему присущи преемственность и перемены. Процесс фокусирует внимание на изменениях в поведении и мышлении людей в отношении себя, семьи, общества, на повышении уровня и качества жизни и культуры.

В своем отражении на государство, процесс приведет к своей собственной направляемости развития, которое не будет «травмировать» общество. Все это выразится, в дальнейшем, приведет к созданию сильной армии; уровня образования, способствующего развитию характеристик, а не «сухого» и материального знания, человечности, креативности и гибкости мышления; положительной среды для торговли и производства; минимальной зависимости от внешней конъектуры; функционирующему финансовому сектору, основанному на экономике, а не на мельком хозяйстве; снижению бытовой и беловоротничковой коррупции; законодательной системы, основанной на справедливости и рациональности [1]. Это основные составляющие ментальной модели и концепции государство строительства с точки зрения самонаправляемого процесса [2].

В этом труде изучены культура и высшее образование как компоненты «мягкой связи». Мягкая связь подразумевает приоритетность публичной дипломатии и отношении между народами региона. Культура и высшее образование были выбраны по причине доступности информации и источников исследования. Под культурой понимается ценности, фокусированные не на материальных целей и приоритетов. Высшее образование в регионах является динамично развивающей областью с точки зрения регионального сотрудничества и связей.

Образование в целом, и высшее образование, в частности, способствуют выработки регионального дискурса на тему сотрудничества. Это связано с тем, что изучение региона происходило за пределами самого региона. Соответственно, подходы в изучении региона были основаны не на местном анализе и подходе. Это вводит в заблуждение и ошибочным оценкам реальности. По этой причине, региональным государствам следует построить свою эпистемологическую, образовательную и культурную базу т.е. коренизировать/местнонизировать науку и подходы. Это, напрямую связано со строительством и нахождением в самонаправляемом процессе через трансформацию мышления. При развитии самонаправляемого процесса, государства смогут разработать собственное видение, идеалы и подходы развития сотрудничества, не базируя это на европейских, юго-восточных концепциях и рамках. К сожалению, сейчас, научные круги заняты, в основном методом copy paste европейского, юго-восточного примера интеграций. Однако это не значит отрицание других концепции и рамок сотрудничества. Позиция состоит в том, что следует базировать на собственных концепциях, идеях и рамок, и если это адекватно, то использовать другой опыт, только в рамках вспомогательных и улучшающих механизмов.

Работа охватывает два региона: Центральную Азию (а именно, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Южную Азию (Афганистан, Индию и Пакистан). По отношению ко второму региону, в большой степени внимание исследователя было сфокусировано на двух самых больших государствах — Пакистане и Индии. В меньшей степени изучаются вопросы самонаправляемого процесса и мягкой связи в Афганистане.

Исследования обхватывают период с 1991 по 2011 год.

Исследована деятельность Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (далее СААРК) в области свободной торговли, культуры и образования. Работа не рассматривает организации в Центрально-Азиатском регионе, так как, в отличие от Южной Азии, в Центральной Азии на момент написания работы не существует института, который включал бы только страны региона. Все существующие международные институты привязаны со странами других регионов.

Тем не менее, работа не отрицает роль региональных институтов в торговле и мягкой связи. Институт интерпретируется автором в качестве процесса, в рамках которого участники устанавливают нормы поведения, форматируют свои интересы, достигают целей через коллективное сотрудничество.

Существуют различные определения понятия «регион». Согласно словарю Вебстера, регион состоит из сообщества людей, которые идентифицируют себя с определенным географическим пространством, имеют общие экономические интересы и культурные ценности. Население региона обычно использует общий или похожие языки [3]. Словарь акцентирует на трех составляющих региона: география, экономика, культура.

Американский специалист в области международных отношений, профессор политических наук Барри Бузан, рассматривая теорию комплекса региональной безопасности, дает свое определение «региона» [4]. Изучив безопасность во многих регионах мира, ученый приходит к выводу, что существуют комплексы безопасности. Под комплексом подразумевается клубок связей и взаимозависимости.

Согласно его теории, комплексы варьируются от абсолютного взаимопонимания и сотрудничества до полной конфронтации.

Абсолютное взаимопонимание в регионе исключает «горячие» конфликты, открытые споры и агрессивные заявления. Страны региона относятся друг к другу как братские государства и народы.

Полная конфронтация подразумевает частые военные конфликты, экономические санкции и блокады. Народы государств от низкого до высшего уровня настроены враждебно. Исторические книги и фильмы описывают демона в другой стране. Новостные агентства все беды государства связывают с противоборствующей стороной.

Помимо этих двух крайностей, существует региональный комплекс, в котором комбинируются сотрудничество в одной области и конфликтность в другой. К примеру, Китай имеет хорошее сотрудничество в области торговли с Индией. Однако, они имели приграничный военный конфликт и до сих пор их государственные границы не определены.

Мансфильд и Мильнер в своих исследованиях понятия «регион» подчеркивают важность расположения и схожести в идентификации людей определенного географического пространства. Исследователи считают, что очень много исследований в области экономического регионализма. Мансфильд и Мильнер указывают на политическую составляющую регионализма. По их мнению, политические факторы играют важную роль в формировании региональных институтов. Если исследование регионального сотрудничества не учитывает политический аспект регионализма, то по мнению ученых, это приведет к ложным заключениям [5].

Для Уинтерса в определении региона ключевыми элементами являются торговые соглашения и экономические интеграционные процессы [6].

Рассет и О’Логлин, помимо торговли и экономики, к понятию «регион» относят институциональные отношения. Они изучают регионы на основе опыта Европейского Союза и Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) [7]. Рассеет и О’Логлин затрагивают историю взаимоотношении между государствами Европы и Северной Америки. При анализе они учитывают культуры, экономику, политические отношения и институциональное сопровождение региональных инициатив.

Конструктивистский подход отличается от других дефиниций тем, что он не материалистичен. Под материализмом имеется в виду отношения в области безопасности, торговли и экономики. Под категорию не материализма входят отношения в области культуры. Регион, с точки зрения конструктивизма, определяется на основе «блока культур». Для конструктивиста важно определить, как сообщество конструирует нормы и идентичность в регионе. Нормы — это правила поведения и принятия решения. Идентичность — сознание и принадлежность к чему-то на основе комплекса и системы идей. При таком подходе важно, признает ли себя население частью региона, а также является ли это признание частью идентичности людей [8].

Синтезируя определения, данная работа определяет регион и региональное сообщество, основываясь на пяти компонентах: язык, географическое пространство, экономика, психологическое лицо и культура [9].

Первый компонент — язык. В общем случае рассмотрения живое слово (произносимое в акустическом диапазоне частот или произносимое человеком «мысленно» в его субъективном внутреннем мире, т.е. на основе немеханических неакустических колебательных процессов, свойственных духу — биополю человека) способно оказать воздействие через каскад разного рода природных и техногенных переизлучателей на всё, что есть в Мироздании [10].

Для жителей Центральной Азии исторически родными являются тюркские и таджикский языки, также все расположенные здесь государства сохранили русский язык. Однако его употребление снизилось по сравнению с предыдущими годами, что связано с широким внедрением и поддержкой государственных языков в республиках, слабой поддержкой российского правительства в распространении русской культуры и языка.

В регионе также идет развитие английского языка. Казахстан, например, осуществляет политику единства трех языков, согласно которой каждый казахстанец имеет широкие возможности овладеть казахским, русским и английским языками. В будущем, возможно, такая схема распространится на всей территории Центральной Азии.

В Южной Азии существуют сотни языков. В регионе широко используется английский язык, который на сегодняшний день стал одним из основных языков образования, СМИ и бизнеса. Это одно из полезных вещей, которая оставила Британия после своего правление Индийским полуостровом.

Второй компонент — общая территория и географическое соседство [11]. Этот компонент может выражаться в общей истории, в случае если страны, сейчас являющиеся независимыми, когда-то входили в состав одного государства.

В случае Центральной Азии, регион в разное время был в составе нескольких государств, таких как Тюркский каганат, Монгольская империя, Царская Россия и СССР. В Южной Азии похожая ситуация: нынешние государства входили в состав империи Ашока, Могольской империи и Британской империи.

Третий компонент — экономическая связь и торговля [12]. Обусловлено появление этого компонента тем, что вести торговлю с соседями легче и дешевле.

В экономическом плане государства Центральной Азии связаны общей инфраструктурой, торговыми интересами и нуждами.

Южно-Азиатские страны долгие годы стремились к полной экономической самостоятельности. Однако 70 лет опыта и законы притяжения показали, что лучшим средством для развития торговли, самодостаточности и укрепления экономики является региональное взаимодействие.

Четвертый компонент — психологическое лицо представителя регионального сообщества [13]. У жителей каждого региона существуют отличительные ценности, нормы общения и поведения, склад мышления, способы оценки ситуации и восприятия вещей. Психологическое лицо ярко проявляется, когда представитель какой-либо культуры оказывается за рубежом. Его ценности, нормы общения, поведение и восприятие окружающего мира помогают опознать его и выделить среди местного населения. Эти региональные черты формировались на основе общей истории, окружающей среды и климатических условий. Схожесть психологического лица является следствием тесного общения представителей сообщества.

Последний компонент регионального сообщества — культура. Культура это — вся информация и алгоритмика, которая не передаѐтся от поколения к поколению в готовом к употреблению виде на основе генетического механизма биологического вида. Культура — явление, свойственное достаточно развитым биологическим видам, а не только человеку. Личностная культура — та часть культуры общества, которую воспринял индивид, плюс к тому его собственные наработки. Модификация культуры в течении истории (еѐ развитие и деградация) — своего рода «интеграл» от всей совокупности личностных наработок. [14].

Данный компонент выражается в том, что представитель региона не отождествляет себя только лишь с достижениями материального характера и не довольствуется удовлетворением физических нужд. Материальные вещи, в своей основе, служат для достижения определенных жизненных целей. Эти цели не исключают материальную сторону, но она невозможна без нематериального компонента, т.е. культуры. Культура включает в себя набор ценностей и идеи по широкому кругу вопросов жизнедеятельности. Однако следует признать, что культура не статична, ей не свойственно находится в одной замороженной форме, скорее наоборот, она эластична и постоянно находится в движении.

Для становлении культуры требуется население, которое имеет здоровый уровень воспроизводства; население должно заниматься хозяйством и быть самодостаточном; приток представителей других культур не должен угрожать местной культуре до такой степени, где внешняя культура заменила бы местную.

До развития технологии, культуры разделялись природным границами (моря, горы, степи, пустыни). В нынешнее время, эти барьеры уже не помехи.

Таким образом, регион и образующее его сообщество состоит из сообщества людей с общим/схожими языком/ами общения, территорией, экономикой, психологическим лицом и культурой. Региональное сообщество есть исторически сложившееся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры [15]. Для создания полного регионального сообщества следует учитывать все эти компоненты. Отсутствие одного из них не даст возможность формировать регионального сообщества.

В данной работе рассматривается два компонента, определяющих общность жителей определенного региона: экономике/торговле и культуре/образовании.

В работе исследуется региональная торговля, при этом используется модель гравитации.

Торговля является важным связующим элементом и возможным путем к разрешению политических вопросов. Она позволяет использовать существующий бизнес-потенциал, уменьшить социальную напряженность, диверсифицировать экономику, улучшить отношения с соседями и повысить уровень доверия.

Исследование охватывает вопросы природы и контекста торговых отношений, то, как эти отношения способствуют укреплению самонаправляемого процесса в регионах, как модель гравитации доказывает необходимость интенсификации торговли, каковы региональные приоритеты, механизмы и проблемы взаимодействия в торговле.

В работе не используется термин «экономическая взаимозависимость», по причине того, что он вызывает негативную реакцию. Автор использует понятие «экономическая связь», что более соответствует реальности.

Согласно традиционной либеральной теории, апологетами которой являются А. Смит и Т. Пейн, экономические связи и торговля уменьшают возникновение войн и увеличивают заинтересованность государств в мире и спокойствии [16]. В свою очередь, И. Кант отметил, что шансы на мир и спокойствие увеличиваются, а возможности военных конфликтов уменьшаются, в случае если государства имеют хорошие торговые отношения и придерживаются демократических принципов [17]. Однако К. Барбиери, исследуя этот вопрос, заключила, что не всегда экономические связи могут быть гарантом мира и стабильности [18].

Полная экономическая интеграция в Центральной и Южной Азии на данный момент не актуальна и не имеет пока конкретных шагов. Однако в будущем, учитывая внутренние потребности стран, нынешнее несбалансированное взаимодействие может перерасти в экономическую интеграцию.

Затрагивая вопрос экономической интеграции, нельзя не отметить Б. Балаша, венгерского экономиста- ученого. В его трудах в основу берется европейские интеграционные процессы.

В Европе после. Второй мировой войны, образовалось два течения сторонников интеграций. Федералисты выступали за политическую интеграцию европейских государств. Это было результатом двух мировых войн на европейском континенте. Люди больше не хотели войны. Политическая интеграция приведет к мирному урегулированию конфликтов. Экономисты выдвигали экономику вперед. Потому что, считали, что после войны социальное положение людей и их благосостояние были далеки от идеального. В этой связи, континенту требовалось интегрироваться, чтобы улучшить торговлю и экономику, что приведет к росту благосостояния.

В истории европейское интеграции было много попыток интегрироваться. Однако они не имели большого успеха в связи с отсутствием политической воли и политических проблем.

Вторая мировая война стала толчком в осознании острой необходимости интеграции. Политические преграды преодолевались во избежание еще одной мировой войны. К политическим мотивам интеграции можно еще добавить установление Европы как одного из центра мира.

В целом существует две крайней точки зрения к экономической интеграции. Первая точка зрения придерживается мнения, что интеграция должна привести к полной свободе товарообмена. Вторая точка зрения утверждает, что следует интеграция, приведет к координации национальных экономических политик.

Венгерский ученый Б. Балаша в этой связи предложил в своей статье о теорий экономической интеграции, в 1961 году, выделить несколько стадий экономической интеграции:

1 — Благоприятное торговое пространство предлагает партнерам преференции и скидки в ведении торговли на определенной территории;

2 — Свободная торговая зона обеспечивает партнеров бестарифной торговлей. Однако тарифы используются в отношении стран, не являющийся партнерами.

3- Таможенный союз определяет общий внешний таможенный тариф и исключает тариф между партнерами;

4 — Общий рынок дает возможность свободному перемещению товаров, услуг, труда и капитала;

5 — Экономический союз предполагает гармонизацию экономической политики партнеров;

6 — Полная экономическая интеграция подразумевает унификацию экономической политики и институтов партнеров [19].

В ежедневной аналитике, различной литературе и в популярных масс медия, под интеграцией понимается, процесс складывания многочисленных элементов в одно целое.

Однако существует неразбериха по поводу использования термина «интеграция». Часто он используется, как синоним «сотрудничества». «Интеграция» и «сотрудничество» схожу по смыслу. Но, имеют отличие.

Интеграция используется для того, чтобы подавить неравные условия торговли. Сотрудничество не подавляет неравные условия. Оно лишь уменьшает их. К примеру, международные соглашения о торговой политике относятся к сотрудничеству. А, устранение торговых барьеров между странами уже экономическая интеграция.

В 1962 году нидерландский ученый Тинберген в своей научной работе предложил гравитационную модель в торговле. Модель использует модель гравитации Ньютона. Он утверждал, что на торговые потоки между государствами влияют на внутренний валовой продукт (далее ВВП) и расстояние [20]. Например, чем выше ВВП страны и короче расстояние между ними, то тем выше будет уровень гравитации и объем торговли. В работе Тинбергена не хватало теоретической базы. Однако она на простых переменных объясняет объем и уровень торговли между странами. В качестве переменных ученый берет расстояние между государствами, язык, культуру.

Модель усовершенствовали Линнеман, Франкел, Бергстранд, Андерсон и ван Уинкooп.

Линнеман расширил предложенную модель внедрением понятия частичного равновесия экспорта и импорта. Франкел сконцентрировал свое внимание на связи между международной торговлей и стандартом жизни. Бергстранд добавил в качестве компонента модели конкуренцию товаров. Андерсон и ван Уинкooп исследовали отношения между торговлей и торговыми потоками. Их исследования показали, что торговля определяется относительными затратами. По их мнению, важную роль играет относительное расстояние между государствами. Они приводят пример торговых отношений Австралии — Новой Зеландии и Португалии — Словакии. Расстояние между странами в данных парах одинаковое. Однако у Португалии и Словакии, в отличие от Австралии и Новой Зеландии, есть другие страны, находящиеся в непосредственной близости и потому более удобные для ведения торговли. У Австралии и Новой Зеландии нет других альтернатив, кроме как вести торговлю друг с другом [21].

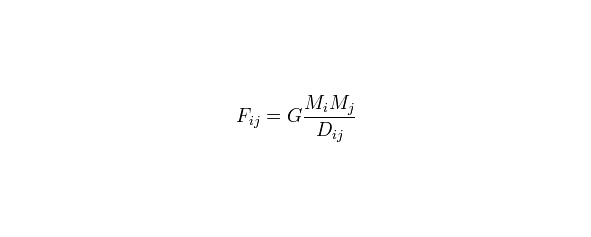

Формула гравитационной модели:

F — поток торговли, G — постоянная (константа), M — экономическая масса страны, D — расстояние.

Данная модель используется для оценки торговых союзов и соглашений. Также она применяется для анализа деятельности Всемирной Торговой Организации (ВТО), НАФТА [22].

В указанном виде гравитационная модель включает расстояние, язык, исторические связи, доступ к морю, тарифы, институты, инфраструктуру [23].

Рассмотрим компоненты гравитационной модели на примере двух изучаемых регионов. Расстояние между странами в обоих регионах небольшое, страны тесно связаны друг с другом. В Центральной Азии, к примеру, Узбекистан имеет общие границы со всеми государствами региона. В аналогичной ситуации находится и Индия.

Исключая Афганистан, в регионах исторически сложился общий язык общения. В Центральной Азии в качестве такого языка используется русский, в Южной Азии — английский. Язык помогает адаптации бизнеса и исключает конфликты лингвистического и культурного характера.

Все Центрально-Азиатские государства имеют столетнюю общую историю. Такую же общность имеют страны Южной Азии.

Вопрос доступа к морю и рынкам — один из важнейших для Центральной Азии. В регион подобный доступ осуществляется только через внешние страны. Потенциально расположение позволяет ему стать отличным наземным мостом в мировой торговле. У Южно-Азиатских государств проблем с доступом к морю нет.

Недоразвитость инфраструктуры и институтов — одно из больших препятствий для региональных стран ЦА и ЮА.

Тарифы между государствами в регионах разнятся, порой страны становятся жертвами политических конфликтов.

Статистические данные, использованные в исследовании, получены с BACI — Base pour l’Analyse du Commerce international — аналитической базы международной торговли. База основана на данных COMTRADE. База содержит наименования 5 000 товаров из 200 государств. База не включает данные о торговых операциях, где уровень прибыли ниже 1000 долларов США. В качестве данных также использованы Индекс работы логистики Всемирного банка — Logistic Performance Index (LPI). Уровень LPI оценивается по 5-и бальной шкале. LPI состоит из семи компонентов: работа таможни и других пограничных ведомств, качество транспорта и информационных технологий, легкость и доступность перевозок, профессионализм местного персонала, работающего в сфере логистики, возможность отслеживать товар, внутренние затраты на логистику и своевременность доставки товара.

Автор книги «Индивидуальная магистратура делового администрирования» Д. Кауфман приводит простую схему построения торговли и бизнеса. Кауфман — автор двух бестселлеров в области бизнеса и образования. Он проводит исследования в области бизнеса, предпринимательства, обретения навыков, продуктивности, поведенческой психологий, дизайн систем и оптимизаций. Он ищет пути, как сделать, чтобы честным трудом заработать больше денег, сделать больше и эффективно, и получить больше удовольствие от каждодневного процесса жизни.

Его книга «Индивидуальная магистратура делового администрирования» используется в качестве учебника в учебных планах бизнес школ Стенфордского университета, Нью-Йоркского университета и университета Портлэнда.

По его мнению, схема основывается на нескольких простых аспектах, которые, в свою очередь, становятся неотъемлемыми компонентами в формировании торговой политики или бизнес-плана [24].

Первый аспект — создание чего-то ценного (value creation). Бизнес создает что-то ценное для людей/потенциальных покупателей. Бизнес создает то, что хотят люди, потенциальные клиенты. Если бизнес не создает что-то ценное для людей, то в будущем он ничего не продаст.

Существует 12 форм создания чего-то ценного.

— Продукт. Создание вещи, которую можно продать за цену выше потраченных на продукцию.

— Сервис. Обеспечение помощью и содействие за определенную плату. Для этого требуются квалифицированные человеческие ресурсы, обеспечение постоянного сервиса высокого качества, привлечение и увеличение клиентов.

— Общий ресурс. Создание ресурса, за который люди будут платить, чтобы получить доступ. Для этого требуются создать ресурс за который люди готовы платить, обеспечить клиентов высоким сервисом, обеспечение качества общего ресурса в течение долгого времени.

— Подписка. Обеспечивать содействие на постоянной основе за оплату.

— Перепродажа. Купить и продать дороже. Для этого требуется купить товар за дешево и оптом, сохранять его в хорошем качестве и состоянии, найти быстро покупателей и продать с большой разницей.

— Лизинг. Получить вещь. Дать в использование за определенную плату. Для этого надо получить вещь, за лизинг, которого готовы платить люди, предоставить хорошие условия лизинга, защитить себя от ущерба в результате лизинга.

— Представительство. Продвигать и продать товар производителя и получать за это определенный процент от суммы.

— Реклама. Продвигать то, что другие произвели или хотят продать.

— Ссуда. Дать ссуду и через определенное время получать проценты.

— Опция. Предложить возможность получить определенное действие за определенный период времени за оплату.

— Страхование. Принять риски и получить за это оплату.

— Капитал. Вложить деньги в предприятие и получить от этого дивиденды [25].

Бизнес, в первую очередь, изучает потребности регионального сообщества, анализирует возможности создания чего-то ценного и нужного для потенциальных клиентов. После такого анализа и изучения, бизнес приступает к построению торговли [25].

Второй аспект — маркетинг. Если есть что-то ценное для людей, то бизнесу следует привлечь внимание людей к этому продукту. Таким образом, бизнес показывает, что он производит то, что необходимо для потенциальных покупателей [26].

Третий аспект — продажа. Если удалось привлечь внимание людей, надо убедить их приобрести продукт [27].

Четвертый аспект — гарантия качества. Когда люди приобрели продукт, то им следует гарантировать качество продукта. Таким образом, покупатель будет удовлетворен тем, что он приобрел. Это позволит сохранить старых покупателей и приобрести новых [28].

Пятый аспект — финансы. На всех четырех стадиях производитель вкладывает деньги и время. На пятом этапе он подсчитывает расходы и доходы и решает, имеет смысл продолжать торговлю или нет. Если дела идут хорошо и производитель удовлетворен прибылью и деятельностью, то бизнес продолжает свое существование. Если наоборот, есть потери, то следует призадуматься о будущем бизнеса [29].

Таким образом, бизнес/торговля состоит из создания чего-то ценного, маркетинга, продажи, обеспечения качества и финансов.

В торговле и бизнесе многое можно планировать и просчитывать. Однако не все получается с первого раза. Никакая деятельность не застрахована от провалов. Бизнес, в первую очередь, — творческая деятельность, в которой существуют неожиданности и форс-мажорные обстоятельства, когда требуются страхующие механизмы и план выхода из кризисных ситуаций [30].

— — — — —

В данной работе изучается мягкая связь через призму культуры и высшего образования в двух соседствующих регионах Азии. Термин «мягкий связь» взят у Д. Най, автора понятия «мягкая сила» [31]. Однако содержание мягкой связи отличается от определения мягкой силы. Мягкая сила проявляется через привлекательность культуры, экономики, социального развития и внешней политики. Привлекательность используется для навязывания своих интересов другим государствам и изменения их мышления в свою пользу [32].

Целью мягкой связи являются нормальные добрососедские отношения между соседствующими странами. Связь устанавливается через культурные мероприятия, фильмы, концерты, программы обмена, совместные институты. Все это способствует положительному восприятию, создает иммунитет против конфликтов и укрепляет отношения.

В данном исследовании затрагивается роль культуры и университетского/ высшего образования в укреплении мягкой связи, анализируется состояние сотрудничества в области культуры и образования, изучаются механизмы мягкой связи в регионах.

Интересным является пояснение А. Л. Вувинга по поводу мягкой силы, а в некоторой степени его заключения применимы и для мягкой связи [33]. Он указывает на три элемента мягкой силы: доброту (benignity), великолепие (brilliance) и красоту (beauty).

Доброта выражается в добром и вежливом поведении и в хороших намерениях страны. Такое поведение порождает симпатию и уважение. Взаимоуважение позволяет построить благоприятные отношения между государствами [34].

Великолепие выражается в реализации своего потенциала и возможностей. Сильная армия, динамичная экономика, богатая культура и справедливо управляемое общество создают великолепие [35].

Красота выражается в общих идеалах, нормах, ценностях и целях [36]. Результаты мягкой связи трудно выразить эмпирически. Их эффект становится виден через десятилетия. Но следует учитывать быстрое развитие социальных сетей и высоких технологий, которые ускоряют процесс мягкой связи. Они позволяют охватить большой контингент людей в короткое время. Если раньше информация доходила несколько дней до аудиторий, то сейчас она доходит за несколько минут и становится глобальной новостью за один день.

Подводя итоги, можно сказать, что нереализованность существующего и будущего потенциала регионального взаимодействия и сотрудничества имеют свое начало в неразвитости и разности самонаправляемого процесса. Самонаправляемый процесс не включает один документ, который может быть ограничен дедлайном или магической датой. Это — процесс, и в нем важным является движение, а еще важнее движение в правильном направлении, где во главе угла стоит развитие человека.

Цитируемая литература

1. Reiser, M. and DeTray, D. Uzbekistan: On the Slow Lane of the New Silk Roads? — Режим доступа: http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/GCA/GCAPUB-07.pdf.

2. Kaufman, J. Personal MBA/speech at Google headquarters — Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=fp8H8EMm464

3. Режим доступа: http://www.merriam-webster.com/dictionary/regionalism

4. Buzan, B. Regions and Powers: The Structure of International Security: Cambridge Studies in International Relations. — Cambridge University Press, 2004. — Р.280.

5. Режим доступа: http://julia.univ.gda.pl/~musial/regionalism%20old%20and%20new.rtf

6. Там же

7. Там же

8. Там же

9. Ефимов, П. Разрешение проблем национальных взаимоотношений. — М.: Изд-во Мера, 2013. — С. 12

10. Там же — С. 13.

11. Там же — С. 16.

12. Там же — С. 18.

13. Там же — С. 12.

14. Там же — С. 13.

15. Там же — С. 14.

16. Smith, A. The nature and causes of the wealth of Nations/ Paine T. An electronic classics series publication. — Режим доступа: http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/wealth-nations.pdf

17. Kant, I. Perpetual Peace and Other Essays on Politics, History and Morals, Indianapolis: 1983. — P. 35.

18. Barbieri, K. Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?// Journal of Peace Research. — 1996. — №33. — P. 29—49.

19. Balassa, B. Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market// The Economic Journal. — 1967. — №77. — P. 1—21.

20. Tinbergen, Y. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy; NY. 1962. — P. 102.

21. Felipe, J., Kumar, U. The Role of Trade Facilitation in Central Asia: A Gravity Model. — Режим доступа: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_628.pdf

22. Gravity Model of Trade — Trends in world of Global Trade, International Economic Trade. — Economy Watch. — Режим доступа: http://www.economywatch.com/international-trade/gravity-model.html

23. «Gravity Models: Theoretical Foundations and related estimation issues»/ ART Net Capacity Building Workshop for Trade Research, 2—6 June 2008. — Phnom Penh, Cambodia. — Режим доступа: http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/cbcam_d2s3.pdf

24. Kaufman, J. Personal MBA/speech at Google headquarters — Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=fp8H8EMm464

25. Kaufman, J. Personal MBA/speech at Google headquarters — Режим доступа: http://www.slideshare.net/jerwschm/personal-mba-pt1

26. Там же.

27. Там же.

28. Там же.

29. Там же.

30. Там же.

31. Nye, J. Soft Power: The Means to Success in World Politics; Public Affairs, 2005. — P. 100.

32. Там же. — С. 104.

33. Vuving, А. How soft power works/ Soft Power and Smart Power, American Political Science Association annual meeting, September 3, 2009. — Toronto, Canada.

34. Там же.

35. Там же.

36. Там же.

Трансформация региональных динамик в Центральной Азии

Данная глава посвящена Центрально-Азиатскому региону, который включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В этой части работы рассматривается региональная торговля через призму гравитационной модели и мягкая связь на основе культуры и высшего образования.

Несмотря на то, что в регионе существует несколько международных организаций, которые занимаются вопросами торговли и мягкой связи, в данном исследовании детально они не рассматриваются. Потому что они охватывают своей деятельностью широкое географическое пространство, выходящее за рамки границ пяти государств.

В данной главе делается попытка осветить следующие вопросы: состоятельно ли региональное взаимодействие на данной территории; какая модель сотрудничества здесь применима; какова степень развития самонаправляемого процесса; каков уровень торговли в регионе; как гравитационная модель интерпретирует развитие региональной экономики; каково состояние мягкой связи; каковы перспективы создания регионального сообщества в Центральной Азии.

Центрально-азиатский регион включает территорию от Каспийского моря до западной части Китая. Регион часто встречается в исторической литературе. Например, согласно теории сердцевины Макиндера, сила, контролирующая Центральную Азию, имеет все предпосылки стать империей. Регион имеет богатую историю великих империи, битв, культур и цивилизаций.

Центрально-Азиатские государства (ЦАГ) получили возможность принимать самостоятельные решения в конце прошлого столетия. Государства по-разному отнеслись к этой ответственности.

Регион стал свидетелем гражданской войны в Таджикистане. Распад Советского Союза выявил неспособность к самоуправлению и отсутствие конструктивного механизма решения конфликтов в Таджикистане. Все это привело к вооруженным столкновениям различных групп, которые объединились на базе регионов (Ленинабад, Гиссар, Гарм, Бадахшан), религиозности (ислам, светское) и политических интересов (партия исламского возрождения, коммунисты, демократы). Толчком к вооруженному столкновению групп стал классический сценарии последних гражданских войн — выборы и обвинения в их фальсификации. В 1997 году стороны примирились и война закончилась.

Война ничего хорошего не принесла. Страна в своем развитии откинулась назад на несколько лет. Инфраструктура была разрушена. Многие погибли или покинули страну. Люди были деморализованы.

Экономика в странах перестала удовлетворять основные нужды населения. Центрально-азиатским странам пришлось формировать национальную экономику, которая была тесно связана с остальными республиками бывшего СССР. Для этого требовались инвестиции и приток капитала. Инвестиции любят стабильность и спокойствие. Этим регион не совсем отличался.

Инвесторы, пришедшие на заре суверенитета, предложили условия не совсем выгодные. Однако это было единственным вариантом. Потому что, инвесторы рисковали, инвестируя капитал в нестабильный регион того времени.

Культура и образование трансформировались в смешанную форму, где тяга к историческим истокам комбинируется с чуждыми новшествами.

С самого начала было ясно, что региональное взаимодействие странам необходимо. На данный момент существуют три разных мнения по поводу возможного сотрудничества.

Первое мнение. Страны имеют разные ритмы развития/деградации, интересы, внешнеполитические приоритеты, внутренние проблемы и вызовы. Такое различие не позволяет наладить успешное сотрудничество. В каждой стране региона существует свое мнение и понимание о региональном сотрудничестве. Зачастую различные понимания противоречат друг другу. Некоторые думают, что под новой интеграционной инициативой кроется желание более больших и сильных стран доминировать меньшими странами. К дополнению к этому, отсутствуют четкие механизмы решения потенциальных конфликтов. К примеру, водная проблема каждый год поднимается и приводит к напряжению внутрирегиональной обстановки. Также отсутствует четкая политическая воля нынешних руководителей для продвижения полного регионального сотрудничества.

Второе мнение. Общая региональная инфраструктура, историческое прошлое, экология, культурная схожесть и географическое расположение не оставляют другого выбора, кроме сотрудничества. Сотрудничество должно начаться как можно скорее, потому что только так региональные государства могут выжить.

Утверждается, что политический менеджмент, прошедший советскую школу, не понимает полезность региональной интеграции.

Третье мнение. Сотрудничество необходимо. Однако следует взять на вооружение градуализм, т.е. постепенное взаимодействие, в процессе которого будут спады и подъемы. В качестве первой отправной точкой взаимодействия предлагается сотрудничество в области водных и энергетических ресурсов. Тот же Европейский союз начал свою интеграцию через уголь и сталь. К этому можно добавить создание общего информационного поля, через которое люди регионы знали бы ситуацию, проблемы и успехи соседних государств. Таким образом, будет расти региональное сознание у граждан пяти государств. Помимо этого, начать следует еще с развитием приграничных торговых хабов.

Утверждается, что для качественной интеграции странам следует в первую очередь достигнуть определенного уровня роста в экономике и социальной области. При более равной экономическом и социальном положении, страну смогут интегрироваться на равной основе. В этой связи, приводится пример Европейского союза, где есть один стандарт допуска к членству. Страна, кандидат в членство должна соответствовать этому стандарту. Только после этого, можно рассматривать вопрос о ее членстве. Пока такой стандарт не разработан в регионе.

— — — — —

Не существует единого мнения и по поводу того, как определить границы Центральной Азии. Остановимся лишь на нескольких из них.

Определение «Средняя Азия и Казахстан». Данное название региона встречается в советской и российской политической и исторической литературе. Согласно этому определению, Центральная Азия является природным регионом, а не политическим, и в ее состав входят Средняя Азия, Казахстан, Монголия, Западный и Северо-Западный Китай. Термин «Средняя Азия» стал использоваться с XXI века. Этот термин был создан по аналогии с определением «Средний Восток», придуманным лордом Керзоном [1].

Наряду с термином «Средняя Азия», в исторической литературе XXI века для обозначения региона был использован термин «Туркестан». В 1867 году, после подчинения региона, Царская Россия образовала Туркестанское генерал-губернаторство. Генерал-губернаторство просуществовало вплоть до 1917 года. После революции территория стала называться Туркестанской автономией. В 1924 году территория вошла в состав Центрально-Азиатских советских республик. После этого по отношению к региону широко стало применяться определение «Средняя Азия и Казахстан» [2]. Однако после распада СССР это определение постепенно стало выходить из научного обихода.

Термин «Центральная Азия» стал широко использоваться после публикации А. Гумбольдом в 1844 году книги «Центральная Азия» [3]. Гумбольд включал в состав Центральной Азии территории от Южного Алтая до Северных Гималаев [4].

Другое определение, «Внутренняя Азия», отталкивается от проживающего на одной территории населения, которое имеет алтайские корни. К такому населению, по мнению сторонников определения, относятся венгры, монголы, тюрки, японцы, корейцы и народы Сибири [5].

С 1991 года стало широко использоваться определение «Центральная Евразия». Это определение часто используется американскими и европейскими учеными в области геополитики и политических наук. «Центральная Евразия» включает в себя территорию Центральной Азии и Южного Кавказа [6].

— — — — —

В данной работе под Центральной Азией имеется в виду Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В исследовании использованы статистические данные АБР, ВБ и государственных органов ЦАГ.

На сегодняшний день литература в области регионоведения обширна. В своем известном труде «Регионы и державы. Структура международной безопасности» Бузан рассматривает теорию комплекса региональной безопасности и дает свое определение «региона» [7]. Изучив безопасность во многих регионах мира, ученый приходит к выводу, что существуют определенные комплексы безопасности. Согласно его мнению, комплексы варьируются от абсолютного взаимопонимания и сотрудничества до полной конфронтации. Помимо двух крайностей, существуют региональные комплексы, в которых комбинируются сотрудничество в одной области и конфликтность в другой.

Центральная Азия — хороший пример комплекса региональной безопасности. Безопасность каждого государства связана с другими и не изолирована. Уровень взаимодействия варьируется от сотрудничества до мелких конфликтов.

Мансфильд и Мильнер в своих исследованиях понятия «регион» подчеркивают важность расположения и схожести в идентификации людей определенного географического пространства. Исследователи считают, что очень много исследований в области экономического регионализма. Мансфильд и Мильнер указывают на политическую составляющую регионализма. По их мнению, политические факторы играют важную роль в формировании региональных институтов. Если исследование регионального сотрудничества не учитывает политический аспект регионализма, то по мнению ученых, это приведет к ложным заключениям [8]. С этой точки зрения, Центрально-Азиатские государства очень близко расположены друг к другу географически. Например, Узбекистан имеет границы со всеми государствами региона. Авиа перелет между государствами не занимает более 90 минут.

Для Уинтерса торговые соглашения и экономические интеграционные процессы являются ключевыми элементами в определении региона [9].

Регион в этом плане разделен. Казахстан входит в Таможенный Союз с Россией и Белоруссией. Кыргызстан и Таджикистан являются членами Всемирной Торговой Организации. Туркменистан придерживаться нейтрального статуса в политических вопросах. Узбекистан предпочитает двухсторонние отношения.

Однако история региона знает прецеденты, когда государства выступали с инициативами и создавали местные экономические институты. И. А. Каримов и Н. А. Назарбаев выдвигали идеи общего рынка и Центрально-Азиатского союза, соответственно.

В 1994 году Казахстан и Узбекистан подписали Протокол о создании Единого экономического пространства (ЕЭП). Потом, к этому протоколу присоединился Кыргызстан. Таможни были открыты для свободного перемещения товаров, услуг и капитала между тремя государствами.

В 2004 году узбекский президент предложил создать общий рынок ЦА в рамках Организации Центрально-Азиатского сотрудничества (ОЦАС). Узбекская сторона предлагала поэтапное внедрение зоны свободной торговли, таможенного союза и создание общего регионального рынка. Однако после вступления России в ОЦАС, все инициативы переформатировались в евразийское русло и потеряли самостоятельность.

С аналогичной инициативой в 2007 году выступил Н. А. Назарбаев, когда в своей речи народу Казахстана предложил создать Союз Центрально-Азиатских государств. По мнению Назарбаева, Центральная Азия — самодостаточный регион. Он утверждает, что географическое расположение позволяет получать дивиденды всем региональным странам [10]. Но после вступления Казахстана в Таможенный союз, идея потеряла актуальность.

Конструктивизм подходит к определению региона с точки зрения «блока культур». Конструктивистский подход отличается тем, что он не материалистичен. Под материализмом имеется в виду отношения в области безопасности, торговли и экономики. Под категорию не материализма входят отношения в области культуры. Для конструктивиста важно определить, как сообщество конструирует нормы и идентичность в регионе. Нормы — это правила поведения и принятия решения. Идентичность — сознание и принадлежность к чему-то на основе комплекса и системы идей. При таком подходе важно, признает ли себя население частью региона, а также является ли это признание частью идентичности людей [11]. В этом смысле, страны региона на данный момент находятся в процессе определения норм и идентичности. Процесс проходит со смешанными результатами: внешние ценности совмещаются с местными, иногда образуются вакуумные состояния.

Четкий самонаправляемый процесс в государствах приведет к ясному определению «блока культур» в регионе. В этом смысле, очень важно установить и поддерживать мягкую связь.

Общая история и география создали нерушимую связь между народами и странами в Центральной Азии, в том числе в экономике и торговле. Экономическая связь в регионе выражается через общую унаследованную инфраструктуру, систему производства и транспорт. В дополнение ко всему, страны объединяет факт отсутствия прямого доступа к мировым морским портам.

Имея много общего и огромный потенциал, внутрирегиональная торговля в Центральной Азии недоразвита и находится в худшем состоянии по сравнению с Европейским Союзом и АСЕАН, где основы экономической связи слабее. В 2005 году от общей торговли Центральной Азии торговля внутри региона была равна 1.6%. В ЕС и в АСЕАН этот показатель равен 68% и 25% соответственно [12].

Д. Фелипе и У. Кумар из Института им. Леви провели исследование, где доказали, что при улучшении инфраструктуры, логистики и работы таможенных служб, внутрирегиональная торговля в Центральной Азии вырастит на 100% [13].

Ученые в своем исследовании не включают в регион Туркменистан. В связи с тем, что им было сложно достать надежную информацию по стране и нейтральный статус Туркменистана во внешней политике. Помимо четырех государств Центральной Азии, они изучили Монголию, Армению и Азербайджан [14]. Эти государства схожи по структуре экономик и географически находятся по соседству.

По мнению Фелипе и Кумара, искусственные нетарифные барьеры замедляют естественный торговый поток в регионе. К искусственным нетарифным барьерам относятся работа таможни и других пограничных институтов, инфраструктура и логистика. Искусственные нетарифные барьеры, в свою очередь, являются результатом слабого развития самонаправляемого процесса в государствах.

Согласно исследованиям Всемирного Банка, цена экспорта/импорта стандартного контейнера из/в ЦА — одна из самых высоких в мире [15]. Для того, например, чтобы провести операцию по экспорту и импорту товара в Таджикистане требуется собрать и получить подпись около 16 различных бумаг и сертификатов [16].

М. Рейзер в своем труде привел размер нелегальных поборов в Казахстане. Он утверждает, что дорожная полиция требует от водителей грузовых машин, следующих по маршруту Шымкент, Караганда и Алматы, по 200 долларов США. Водителей маршрута Джамбул — Караганда останавливают в девяти точках, и требуют 75—100 долларов США [17].

Культура менеджмента и документооборота в регионе слабая. Реформы проводятся в этом направлений. Однако реформы нацелены на изменения дизайна, но не мышления участников реформ.

Помимо этого, во внутрирегиональной торговле существует дисбаланс. Дисбаланс связан объемом экономик стран и скоростью проводимых реформа.

Согласно статистике Азиатского банка развития, ни одно государство Центральной Азии не входит в список топ-экспортеров Казахстана. Однако Казахстан числится в качестве топ-экспортера/импортера в списках всех Центрально-Азиатских стран [18].

Такой дисбаланс можно увидеть на примере Узбекистана. По итогам 2010 года товарооборот республики с другими ЦАГ выглядит следующим образом:

Кыргызстан — 147,5 млн. долл. США;

Таджикистан — 139,4 млн. долл. США;

Туркменистан — 196,1 млн. долл. США;

Казахстан — 1 802 млн. долл. США [19].

Странам региона следует фокусировать внимание на создание самонаправляемой экономики и торговли.

Автор книги «Персональный магистр делового администрирования» Д. Кауфман приводит простую схему построения торговли и бизнеса. По его мнению, структура основывается на нескольких простых аспектах [20]. Они, в свою очередь, становятся неотъемлемыми компонентами в формировании торговой политики или бизнес-плана страны.

Первый аспект — создание чего-то ценного. Бизнес создает что-то ценное для людей/потенциальных покупателей. Если бизнес не создает ничего ценного для людей, то в будущем он ничего не продаст. Бизнес изучает потребности регионального сообщества, определяет, как он может создать что-то ценное и нужное для потенциальных клиентов. После такого анализа и изучения, бизнес приступает к построению торговли [21].

Согласно статистике АБР, государства ЦА экспортируют природные ископаемые, а импортируют машины, оборудование и различные товары бытового потребления [22]. Это говорит о том, что за весь период независимости они не смогли произвести ничего, что имеет ценность для людей и удовлетворяет их нужды. Экономика государств не основана на неисчерпаемом человеческом ресурсе, а зиждется на ограниченных природных ископаемых. В связи с замедленным развитием первого аспекта становления торговли и бизнеса, трудно анализировать последующие аспекты в регионе, т.к. каждый из аспектов тесно друг с другом связан.

Второй аспект — маркетинг. Если есть что-то ценное для людей, то бизнесу следует привлечь внимание людей к этому продукту. Таким образом, через маркетинг бизнес показывает, что он производит то, что необходимо потенциальным покупателям [23].

Третий аспект — продажа. Если удалось привлечь внимание людей, то их надо убедить приобрести продукт [24].

Четвертый аспект — гарантия качества. Когда люди приобрели продукт, то следует гарантировать его качество. Таким образом, покупатель удовлетворен тем, что он приобрел [25].

Пятый аспект — финансы. На всех четырех стадиях производитель вкладывает деньги и время. На пятом этапе он подсчитывает прибыль и решает, продолжать ему торговлю или нет. Если дела идут хорошо и производитель удовлетворен прибылью и деятельностью, то бизнес продолжает свое существование. Если наоборот, то следует призадуматься о будущем бизнеса [26].

Таким образом, бизнес/торговля состоит из производства чего-либо ценного, маркетинга, продаж, обеспечения гарантии качества и финансов.

На каждом аспекте торговли и бизнеса в регионе существует много препятствий, которые связаны с недоразвитостью самонаправляемого процесса.

В самонаправляемом процессе, главное внимание уделяется людям и трезвой оценке их нужд. Экономические проекты отличаются грандиозностью, и зачастую не учитывают чаяния людей. Зачем строить нанотехнологическую лабораторию, когда в городах не могут очистить дороги от снега, а в селах живут без должной инфраструктуры. Зачем производить цифровой телевизор, если электричество подается на один час в день. Только после обеспечения насущных нужд и основ становится возможно сделать шаг вперед и развивать биотехнологии, нанотехнологии и т. д.

— — — — —

В работе используется гравитационная модель для оценки уровня торговли в ЦА.

В 1962 году нидерландский ученый Тинберген в своей научной работе предложил гравитационную модель в торговле. Он утверждал, что на торговые потоки между государствами влияют внутренний валовой продукт (далее ВВП) и расстояние [27].

В представленном виде гравитационная модель включает расстояние, язык, исторические связи, доступ к морю, тарифы, институты, инфраструктуру [28]. Данная модель используется для оценки торговых союзов и соглашений, для анализа деятельности Всемирной Торговой Организаций (ВТО), НАФТА [29].

Рассмотрим каждый элемент модели в отношении Центрально-Азиатского региона.

Расстояние между странами небольшое. Страны тесно связаны друг с другом инфраструктурой. Узбекистан, к примеру, имеет границы со всеми государствами региона. Такое положение позволяет ему создать приграничные зоны торговли с соответствующим законодательством, человеческими ресурсами и инфраструктурой [30]. Это, по мнению М. Рейзера и Д. деТрея, превратит Узбекистан в региональный торговый хаб.

Исторические связи между странами более чем достаточны. Не было периода, когда страны региона не были вместе. У стран общая история и наследие.

На данный момент, страны выбрали различные пути интеграции в экономическое пространство. Тарифы между государствами региона разнятся, порой страны становятся жертвами политических конфликтов, что не способствует торговле. Помимо этого, существует постоянное изменение приоритетов региональных стран. Например, на момент проведения исследования, Казахстан избрал евразийский вектор интеграции с Россией и Белоруссией. Такая интеграция привела к разности тарифов с другими государствами ЦА. Кыргызстан в скором времени станет частью этого интеграционного процесса. Узбекистан предпочитает двухсторонние отношения. Туркменистан придерживается позитивного нейтралитета во внешней политики. Таджикистан тяготеет к евразийскому процессу.

Изменение тарифов и улучшение оснащенности пограничных институтов могут быть выполнены в короткий промежуток времени, и положительные результаты этих изменений не заставят себя ждать.

В Центральной Азии используется русский язык. Общий язык коммуникации исключает проблемы лингвистического и культурного характера.

В регионе не существует общей валюты. Хотя Н. А. Назарбаев выступал с предложением принять новую валюту (алтын) в рамках евразийской интеграции, конкретные меры по данному вопросу не предпринимались.

Вопрос доступа к морю и к рынкам — один из важнейших для Центральной Азии. Узбекистан — единственное государство, которое граничит со странами, не имеющие доступа к морю. Казахстан — самое большое по территории государства, у которого нет доступа к морю. С одной стороны, отсутствие доступа к морю является минусом, с другой стороны, это служит стимулом превращения региона в наземный мост мировой торговли.

С точки зрения институтов и инфраструктуры, у региональных государств большие проблемы. В первую очередь, это касается «мягкой» составляющей (software). Исследования Д. Фелипе и У. Кумара показывают, что наибольшее влияние на улучшение экспортного потока товаров оказывает инфраструктура, а на импорт — эффективная работа таможни и других пограничных органов [31].

С точки зрения «тяжелой» составляющей (hardware), то все государства ЦА имеют инфраструктуру, созданную во времена Советского Союза. Срок ее эксплуатации истекает. По этой причине во многих странах, особенно зимой, лопаются трубы, приходят в непригодность здания. Государства региона ремонтируют существующую инфраструктуру, а также строят новую, которая отвечает, прежде всего, национальным нуждам. Помимо этого, многие национальные проекты осуществляются с привязкой к региону. Следует отметить Казахстан, который строит морской хаб в г. Актау и наземный хаб в Хоргосе. В Узбекистане создана свободная зона торговли в г. Навои. Эти хабы и зоны будут играть роль связующего звена в межконтинентальной торговле.

Как показывают исследования Фелипе и Кумара, при улучшении физической и мягкой инфраструктуры, показатели в экспорте и импорте в ЦАГ увеличиваются на 44%, а внутрирегиональная торговля удваивается.

Под физической инфраструктурой подразумеваются дороги, транспорт, строительство хабов. К мягкой инфраструктуре относятся работы по законодательству, по уменьшению бюрократической волокиты, по улучшению эффективности искусственных барьеров торговли [32].

Улучшения в области инфраструктуры займут, однако, больше времени, затрат и сил. Но отдача и польза от них имеет долгосрочный характер [33].Слаженная инфраструктура позволит повысить внутрирегиональную торговлю. Регион превратится в мост глобального рынка товаров, связывая Юго-Восточную Азию с Европой, Ближний Восток с Китаем и Россией, Южную Азию с Россией и Европой [34].

— — — — —

В данном исследовании из всего спектра мягкой связи для изучения выбраны культура и образование. Под мягкой связью в исследовании подразумеваются отношения в сфере культуры и образования. В политической литературе традиционно сила государства измеряется армией, экономикой, природными ресурсами, количеством населения и территорией. Когда государства строят свои отношения на базе перечисленных элементов, то в их отношениях преобладает «жесткая» связь.

Однако очень трудно представить сильное государство без культурного и образованного населения, которое может мыслить творчески и осуществлять инновации [35]. Когда государства строят отношения на основе культуры, образования и народной дипломатий, то в их отношениях преобладает мягкая связь.

Много сказано и написано о сотрудничестве в области безопасности и экономики в ЦА. Такое сотрудничество позволяет сохранить политическую и экономическую независимость государств. Однако мало говорится о сотрудничестве в области культуры и образования, хотя они позволяют сохранить мир и спокойствие в умах и сердцах жителей регионального сообщества. Любой «горячий» конфликт начинается с ума и с сердца. Для того, чтобы предотвратить конфликт и улучшить положительное восприятие следует сфокусировать внимание на адекватном образовании и культуре.

Во время проведения исследования, была выявлена недостаточная степень изучения вопроса развития культурных и образовательных связей в ЦА. Первичные и вторичные источники затрагивают лишь протокольные встречи и концерты. Хорошим примером являются концерты тюркской музыки в Астане, фестиваль «Шарк» в Самарканде, Дни культуры, проводимые государствами. Международные организации, такие как ШОС, Тюрксой, имеют отделы культуры и образования. Но, к сожалению, культурные мероприятия проводятся «от случая к случаю», не имеют систематического характера и определенной стратегии. Причиной является недопонимание сущности и важности укрепления мягкой связи.

— — — — —

Одним из столпов мягкой связи являются общие ценности, которые пока не разработаны в регионе. Возможно, не разработанность исходит от еще сумбурного развития самонаправляемого процесса в государствах ЦА. Сумбурность выражается в принятии внешне навязываемых ценностей, отсутствие собственно разработанных идей, радикально и порой однобоко интерпретируемых местных ценностях. Процесс не имеет надлежащего сочетания преемственности и перемен.

Местные ученые много лет назад предлагали систему общих ценностей, которые необходимо развивать в регионе. Их предложения являются актуальным до сих пор. Так, аль-Фараби в «Социальном и этическом трактате» выдвигает идею развития силы ума и души. Критическая масса населения, сильная умом и духом, построит государство блага (мадинатуль фадила). Согласно аль- Фараби существуют два элемента силы (1- ум и 2 — дух). Эти два элемента не статичны. Аль-Фараби утверждает, что каждая из сил должна выражаться в действиях. Действия должны повторяться, что позволит им стать частью натуры и войти в привычку. Человек не может считать себя хорошим, удовлетворяясь только лишь мыслью, что он желает всем добра. Мысль требует действия. Действие должно иметь повторяющийся характер. Повторение приводит к выработке привычки. Таким образом, быть хорошим и делать благо со временем станет частью ежедневной жизни человека.

Параллельно с этим, ученый подчеркивает важность умеренности и рациональности во всем [36]. Это можно проиллюстрировать следующей аналогией: съесть одно яблоко хорошо, съесть два яблока еще лучше, но если съесть сто, то это уже очень плохо.

Другим ученым, затрагивавшим проблему создания общих ценностей, является Баласагуни. В своей «Книге о счастье» (Кутадгу билик) мыслитель утверждает, что прогресс приходит через развитие образования, образованности и знаний. Он считает, что самым главным качеством государственного управления является справедливость.

Таких мыслителей, как аль-Фараби и Баласагуни, в регионе много. Следует обратить внимание на их идеи и мысли при разработке общих ценностей регионального сообщества и внедрять их, используя целый спектр инструментов от учебных программ до каналов в ютубе. Таким образом, появится возможность сохранить преемственность и осуществлять определенные перемены.

— — — — —

В сфере высшего образования ведущие учебные заведения ЦАГ находятся в процессе трансформации советской системы. Университеты стремятся внедрить европейские и американские стандарты. Это облегчает обмен студентов и повышает академическую мобильность среди региональных высших учебных заведений. Но пока среди них нет широкого взаимодействия в этой области. Следует отметить, что функционируют отдельные университеты региональной направленности. В качестве примера можно привести Американский университет Центральной Азии, Академию ОБСЕ, Университет им. Манаса, университет Центральной Азии при фонде Ага Хана в г. Бишкек, Кыргызстан; КИМЕП, университет им. С. Демиреля, МУИТ, КБТУ в г. Алматы, Казахстан. В каждом из перечисленных университетов предлагается определенное количество стипендий для граждан ЦА.

В эру развития технологий установление и укрепление мягких связей становится легко осуществимым. Мягкая связь позволит сохранить общность и развивать знания в регионе. Это, в свою очередь, повлияет на весь спектр взаимоотношений, включая экономику, торговлю и политику.

Идет и шла борьба. По многим параметрам государства региона уступали другим в первые годы своей независимости. Однако не все потеряно. Региональное взаимодействие может вырасти в слаженное сотрудничество при условии реализации самонаправляемого процесса в каждом из государств.

Цитируемая литература

1. Костенко, Л. Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. — СПб., 1871; А. А. Семенов. Средняя Азия. — М., 189. — Режим доступа: http://books.google.com/books/about/Curzon_and_British_Imperialism_in_the_Mi.html?id=bcIOPouftKgC

2. Алексеева, Н.Н., Иванова, И. С. Средняя или Центральная Азия? — Режим доступа: http://geo.1september.ru/view_article.php?id=200302804

3. Humbold, Central Asia. — Berlin, 1844. С- 14.- Режим доступа: http://archive.org/details/asiecentralerec03humbgoog

4. Там же — С. 12

5. Schoeberlein, J. America engages Eurasia: 19th century and present.- Columbia University.- 2011.- November 24.- Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=k23bEibXaAc

6. Там же

7. Buzan, B. Regions and Powers: The Structure of International Security: Cambridge Studies in International Relations. — Cambridge University Press, 2004. — Р.288.

8. Meinig, New and old regionalism. — Режим доступа: http://julia.univ.gda.pl/~musial/regionalism%20old%20and%20new.rtf

9. Там же– С. 16.

10. Назарбаев Н. А. «Казахстан 2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». — Послание Президента Республики Казахстан // Казахстанская правда. — 1997. — 12 октября.

11. Meinig, New and old regionalism. — Режим доступа: http://julia.univ.gda.pl/~musial/regionalism%20old%20and%20new.rtf

12. Felipe, J., Kumar, U. The Role of Trade Facilitation in Central Asia: A Gravity Model. — Режим доступа: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_628.pdf

13. Там же– С. 19.

14. Там же– С. 21.

15. Там же– С. 22.

16. Reiser, M. and DeTray, D. Uzbekistan: On the Slow Lane of the New Silk Roads? — Режим доступа: http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/GCA/GCAPUB-07.pdf.

17. Там же– С. 10.

18. ADB Database — Режим доступа: https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp

19.Режим доступа: http://www.mfer.uz/rus/mejdunarodnoe_sotrudnichestvo/sotrudnichestva_s_zarubejnimi_stranami/sng

20. Kaufman, J. Personal MBA/speech at Google headquarters — Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=fp8H8EMm464

21. Там же.

22. ADB Database — Режим доступа: https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp

23. Там же.

24. Там же.

25. Там же.

26. Там же.

27. Tinbergen, Y. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy; NY. 1962. — P. 100.

28.. «Gravity Models: Theoretical Foundations and related estimation issues»/ ART Net Capacity Building Workshop for Trade Research, 2—6 June 2008. — Phnom Penh, Cambodia. — Режим доступа: http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/cbcam_d2s3.pdf

29. Gravity Model of Trade — Trends in world of Global Trade, International Economic Trade. — Economy Watch. — Режим доступа: http://www.economywatch.com/international-trade/gravity-model.html

30. Reiser, M. and DeTray, D. Uzbekistan: On the Slow Lane of the New Silk Roads? –Режим доступа: http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/GCA/GCAPUB-07.pdf.

31. Felipe, J., Kumar, U. The Role of Trade Facilitation in Central Asia: A Gravity Model. — Режим доступа: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_628.pdf

32. Там же — С. 16.

33. Там же — С. 18.

34. Asian Development Bank, Regional Cooperation Strategy and Program South Asia,2006—2008. — Режим доступа: http://www.adb.org/Documents/CSPs/South-Asia/2006/CSP-SA-2006.pdf

35. Biden, J. China’s Rise Isn’t Our Demise. — New York Time. — 2011. — September 7.

36. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. — Режим доступа: http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181189936-al-farabi-socialno-yeticheskie-traktaty.html

Трансформация региональных динамик в Южной Азии

Данная глава посвящена Южно-Азиатскому региону. Работа была сфокусирована, главным образом, на двух самых больших и ключевых государствах региона — на Индии и Пакистане. Частично в исследовании рассматривается Афганистан. В процессе исследования внимание было обращено на торговлю через призму гравитационной модели и мягкую связь через культуру и образование.

Исследование коснулось деятельности Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). В отличие от рассматриваемой также Центральной Азии, в Южной Азии (ЮА) существует локальная организация, состоящая только из региональных государств.

В исследование также включены данные об Афганистане. Институционально страна является частью ЮА. В 2005 году Афганистан стал членом СААРК. Страна является географическим мостом между Южной и Центральной Азией. Однако данная работа не касается в деталях вопросов построения государства в Афганистане. Самонаправляемый процесс в стране носит противоречивый характер, вследствие чего на момент написания данного труда неизвестно куда, когда, с кем и как продолжит свой путь афганское государство.

В данной главе задаются следующие вопросы:

состоятельно ли региональное взаимодействие в данном регионе;

какая модель сотрудничества здесь наиболее успешно может быть применима;

какова степень развития самонаправляемого процесса;

каков уровень торговли в регионе;

как гравитационная модель позволяет по-другому посмотреть на развитие региональной экономики;

каково положение мягкой связи и перспективы создания регионального сообщества в Южной Азии.

— — — — —

Государства как акторы в Южно-Азиатском регионе находятся в борьбе за превосходство. Индия в этой борьбе является фаворитом, потому что имеет военные, экономические и материальные ресурсы. Пакистан в связи с этим постоянно находится в поиске путей уменьшения индийского превосходства в регионе. Здесь сочетаются моменты жесткой конфронтации и сотрудничества. Индия и Пакистан неоднократно сталкивались в вооруженных конфликтах. В то же время, они успешно взаимодействуют в области укрепления мер доверия и развития приграничной торговли.

С первых дней получения возможности самостоятельно принимать решения Пакистан строил свою региональную политику вокруг Индии. Вся его политика была фокусирована на противодействии индийскому доминированию внутри страны и в регионе. По этой причине все ресурсы страны были направлены на обеспечение паритета с Индией, в первую очередь, в военной области.

Однако в силу своего материального потенциала Пакистан не может на равных конкурировать с Индией. Например, на данный момент вооруженные силы Пакистана в три раза меньше индийских вооруженных сил. Что касается стратегических сил, то в этом случае существует определенный баланс, где Пакистан и Индия имеют потенциал взаимного уничтожения. Парадоксально, но приобретение стратегических сил послужило стимулом к укреплению доверия и безопасности между двумя государствами. Возможно, это произошло потому, что возросли риски ущерба.

Понимание невозможности равного противостояния индийскому доминированию и экономическая необходимость создают Пакистану условия для сотрудничества. Ближайший сосед Пакистана — Индия — имеет экономические возможности, которые могли бы ускорить экономическое развитие страны. Помимо этого, Пакистан намерен использовать свое географическое расположение. Страна находится между Ближним Востоком, Южной Азией, Юго-Восточной Азией и Центральной Азией. Этот факт превращает Пакистан в один из главных хабов торговли, от которого трудно отказаться.

Индия — самая большая страна в Южной Азии, соединяющая географически все региональные государства. Только Пакистан и Афганистан имеют общую границу. Остальные страны не имеют непосредственную границу, только через Индию. Это служит причиной тому, что региональная торговля фактически является двусторонней торговлей между Индией и остальными странами Южной Азии.

Индийские амбиции простираются далеко за регион. Это выражается в стремлении стать постоянным членом Совета Безопасности ООН, участие в различных международных организациях, таких как БРИКС, инвестициях по всему миру, модернизации вооруженных сил.

Однако внутренние вызовы и неразрешенность региональных проблем сдерживают ее рост и развитие. Более 70 лет Индия не может решить территориальные вопросы с Пакистаном и Бангладеш. Существуют территориальные разногласия с Тибетом. На севере- востоке страны не утихают сепаратистские настроения и столкновения.

К дополнению к этому, все региональные страны стали строить свою протекционскую политику в торговле, укрепляя, по их мнению, независимость от соседей. В результате этого, общий рынок во время британского правления превратился в национальные закрытые рынки. Однако, весь мир, в том числе Южная Азия, идет в сторону развития региональной торговли.

Между региональными государствами больше общего, нежели разного. Понимая бесперспективность разногласий, Индия и Пакистан делают шаги для установления и укрепления добрососедских отношений. В 2004 году был подписан документ под названием «Всеобщий Диалог» (Composite Dialogue). Стороны согласились вести диалог по восьми приоритетным направлениям:

— мир и безопасность;

— укрепление мер доверия;

— Джамму и Кашмир;

— терроризм и наркотрафик;

— дружеские обмены делегациями;

— экономическое и торговое сотрудничество;

— навигационный проект Тулбул (Tulbul);

— спорные территории Сэр Крик и Сиачень (Sir Creek, Siachen) [1].

В 2006 году в список включили вопросы железной дороги между Хокхрапаром (Khokhrapar) и Монабао (Monabao), автобусный маршрут Шринагар (Srinagar) и Музаффарабад (Muzaffarabad), паломничество в Лахор (Lahore) и Нанкану (Nankana).

Помимо Диалога, в Индии и Пакистане существует межправительственная Совместная комиссия. Комиссия работает над укреплением отношений на регулярной основе по целому спектру вопросов. Деятельность межправительственного органа охватывает безопасность, обмен информацией и содействие в криминальных расследованиях, экономику, сельское хозяйство, здравоохранение, науку и технологии, образование, телекоммуникации, окружающую среду, туризм и культуру. Руководят работой Совместной комиссии министры иностранных дел Индии и Пакистана [2].

Сотрудничество между региональными странами осуществляется через региональный институт (СААРК). Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества была создана в 1985 году. В ассоциацию вошли Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. В 2005 году Афганистан также стал членом организации.

СААРК создана для сотрудничества и укрепления доверия через социальные и экономические отношения [3].

В рамках Ассоциации ведется работа по укреплению сотрудничества в сельском хозяйстве, окружающей среде, биотехнологиях и борьбе с бедностью. Деятельность института также затрагивает вопросы коммуникации, СМИ, науки и образования, туризма и транспорта. Отношения в области экономики, энергетики, инвестиций, человеческих ресурсов, законодательства постоянно находятся на повестке дня СААРК [4].

В 1995 году государства подписали соглашение о преимущественной торговле в Южной Азии (SAPTA). В 2004 году сотрудничество было расширено соглашением о свободной торговле (SAFTA). Однако, эксперт в области торговли в Южной Азии Банник считает, что соглашения о свободной торговле приведут скорее к отклонению торговли (trade diversion), нежели к ее формированию (trade creation) [5]. Формирование торговли (trade creation) происходит, когда в условиях свободной торговли качественный продукт занимает место менее качественного продукта. Отклонение торговли (trade diversion) происходит, когда менее качественный продукт в рамках соглашения о свободной торговле занимает место более качественного продукта, который не входит в соглашение. Например, Индия и Пакистан подписали соглашение о свободной торговле. В рамках этого соглашения качественный цемент из Пакистана займет место менее качественного цемента в Индии. Это способствует формированию торговли. Отклонение в торговле произойдет, если на смену качественных японских телевизоров в Индию, используя соглашение о свободной торговле, придут менее качественные пакистанские телевизоры [6].

— — — — —

Вопросы торговых отношений в ЮА хорошо изучены с точки зрения теории. Практическое воплощение теоретических наработок и прогнозов зависит от политического климата в регионе.

Хертель и Мирза доказывают, что реформы в области торговли в Южной Азии увеличат внутрирегиональную торговлю на 75% и на 22% торговлю с другими странами [7].

А. Батра в своей книге «Региональное экономическое сотрудничество в Южной Азии: в ловушке конфликта?» показывает, как преимущественные элементы гравитационной модели, такие как схожесть культур, общие границы, язык, общая история, остаются неиспользованными для блага стран по причине конфликтов в политических вопросах.

В своем известном труде «Регионы и державы. Структура международной безопасности» Бузан рассматривает теорию комплекса региональной безопасности [8]. Изучив безопасность во многих регионах мира, исследователь приходит к выводу, что существует несколько комплексов безопасности. Комплексы варьируются от полного взаимопонимания и сотрудничества до полной конфронтации. Также существуют региональные комплексы, в которых сочетаются сотрудничество в одной области и конфликтность в другой.

Южная Азия — пример комплекса региональной безопасности. Безопасность каждого государства связана с другими и не изолирована. Уровень взаимодействия варьируется от сотрудничества в торговле, экономике и культуры до хронических конфликтов в политике и геополитике.

Мансфильд и Мильнер в своих исследованиях подчеркивают важность географической близости и схожести в обозначении региона [9]. С этой точки зрения, Южно-Азиатские государства географически очень близко расположены друг к другу. Например, Индия имеет границы со всеми государствами региона, кроме Афганистана.

Уинтерс утверждает, что торговые соглашения и интеграционные процессы являются ключевыми элементами в определении региона [10]. Южно-Азиатские страны подписали соглашение о благоприятном режиме и свободной торговле в 2004 году. Планируется, что к 2015 году страны создадут Таможенный союз, а в 2020 он превратиться в Экономический союз [11].

На данный момент, региональная торговля не превышает 5% от общей торговли региона. Если в 1990 году этот показатель был равен 2,4%, то 2008 году он вырос до 4%. Существует определенный тренд роста этого показателя [12].

Бесплатный фрагмент закончился.