Бесплатный фрагмент - Торговля Русского Севера

Торговля Русского Севера. Мена, ярмарка, отход

Часть 1

«Первоначальная торговля северная, сколько можно судить по духу туземцев, состояла, вероятно, в простой мене самых обыкновенных естественных произведений, которою удовлетворялись по возможности взаимныя необходимыя потребности.

Главною статьей этой мены было грубо или и вовсе необделанныя меха зверей, во множестве гнездившихся в необозримых лесах севера. Это подтверждается всеми летописями, которыя во главе богатств северных ставят меха пушных зверей.

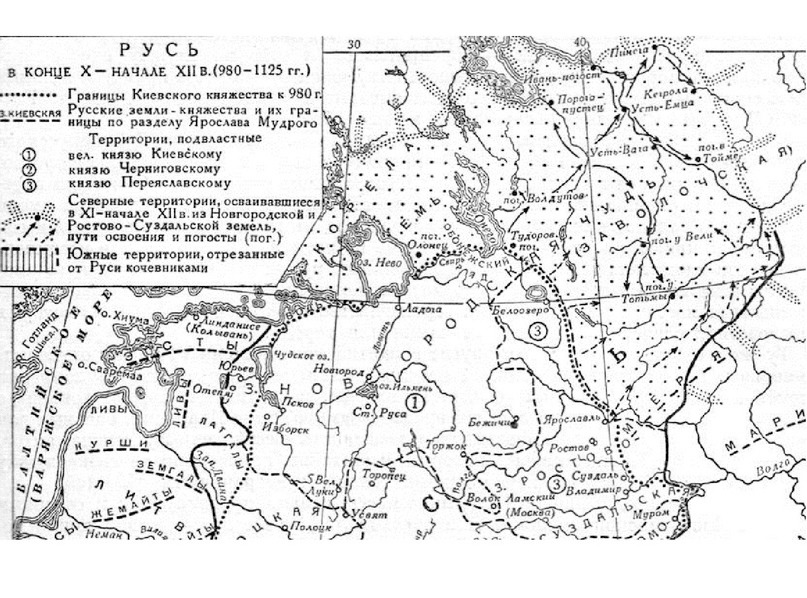

С конца XI века <..> торговля северная начала мало-помалу приобретать более правильныя формы. Только в XII веке Новгородцы успели войти с дикарями северными в более постоянные сношения и начали вывозить оттуда меха собольи, россомашьи, куньи и серебро.

Среди обширных владений Новгородских, в XIV веке участвовавших в торговле, раскинувшей сети свои далеко на запад, были города: Новгород, Ладога, Орешек, Руса, Копорье, Торжок, Высший Волочок, Вологда и Устюг. Два последние города лежали на главном торговом пути, по которому богатства севера, состоявшая из мягкой рухляди и дорогих металлов, тянулись караванами в цветущий в то время Новгород.

В XV столетии произошла перемена в направлении торговли, которая обратилась в это время на центр государственный- на Москву <..>, и торговля северная сжалась в это время.

Случайный благодетельный переворот в северной торговле Русской произведен был неожиданным прибытием Англичан под предводительством Ченселера к устью Двины Северной. Деятельность торговая привлекла на север многих предприимчивых промышленников. Предметы, входящие в состав торговли, были хлеб разного рода и другие естественныя произведения <..>; привозили к нам в свою очередь изделия тамошних фабрик и мануфактур.

С начала XVIII века в торговле с Архангельском участвуют в небольших размерах губернии Вологодская, Вятская, частью Ярославская и Костромская. С пристаней Вологодских, служащих местами складки, ежегодно весною сплавляются на барках к Архангельску разного рода хлеб, лен, пенька, пакля, лес, лесныя изделия и другая естественныя произведения.»

Стихийные торги на выгодных пересечениях транспортных артерий стали возникать с давних времен и впоследствии стали называться «ярмарками». Слову «ярмарка» в русском языке соответствуют слова: «торг, торжок, торжище». До сих пор ряд русских городов и местечек носят характерные названия: Торжок, Новый Торг, Торговище и др. Под этим словом понимается место периодических съездов торговцев и привоза товаров. При монастырях, в руках которых в то время сосредоточивалась значительная часть внутренней торговли России (главным образом в XVI в.), в монастырских селах и имениях, главные ярмарки приурочивались ко дню местного или двунадесятого праздника.

Основными предметами ярмарочной торговли на Севере со стороны крестьян были кожи (как сырые, так и дубленые), лен, льняное семя и масло, домотканый холст, грубые сукна, соль, рыба, дичь, скот, сало говяжье, молочные продукты, сено, посуда глиняная и деревянная и прочие кустарные изделия из дерева и металла. Торговые люди привозили на ярмарку разные ткани, в том числе и иностранные, галантерею, из-за границы сахар, пряности и лакомства; всякого рода изделия и предметы деревянные и металлические, нужные для крестьянского обихода. Кабацкие целовальники являлись с запасом «зелена вина и разных иностранных вин». Но главным предметом был зерновой хлеб: рожь, овес и пшеница.

Часть 2

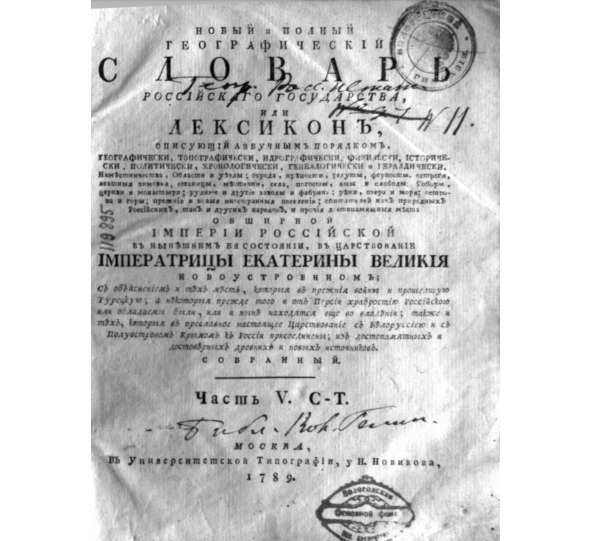

Ведущую роль в XVIII веке играла ярмарочная торговля. Согласно словарю учрежденных в России ярмарок и торгов 1789 года, в Олонецкой губернии были следующие ярмарки: в г. Вытегре, г. Олонце, на пог. Мегра, на Шунгском пог. и при Свирском Александровском монастыре:

«Вытегра, городЪ Олонецкаго НамЪстничества. ЗдЪсь бываютЪ вЪ году четыре ярмарки: первая Февраля 2, вторая Августа 16, третия Октября 1, четвертая 9 Maя. Все ярмарки учреждены бывшимЪ Господином НовогородскимЪ ГубернаторомЪ СиверсомЪ.

Олонецъ, уЪздный город Наместничества сего имени. ВЪ семЪ городе бываютЪ вЪ году двЪ ярмарки: первая Генваря 6, а вторая Сентября 8. ТоргЪ на оныхЪ продолжается по неделе.

Шунгской, погостЪ Олонецкаго НамЪстничества вЪ ПовЪнецкомЪ уЪздЪ. ВЪ ономЪ бываютЪ вЪ году двЪ ярмарки: первая Генваря 6, вторая Марта 25, на кои приезжаютЪ купцы сЪ шелковыми, бумажными, гарусными и прочими товарами.

Мегра, погостЪ Олонецкаго Haместничества вЪ уЪздЪ города Вытегры. ЗдЪсь бываетЪ годовая ярмарка вЪ день Рождества Христова, торгуютЪ лавочными на оной товарами, но большею частЬю мягкою рухлядью, для кomopой купцы npiезжаютЪ изЪ разныхЪ PocийскихЪ городовЪ, вЪ томЪ числЪ и изЪ С. Петербурга.

Свирской Александровской, монастырь вЪ ОлонецкомЪ уезде. При ономЪ бываетЪ годовая ярмарка вЪ день Сошествия Святаго Духа, Августа 30. Сюда для торгу приезжаютЪ купцы изЪ разныхЪ РоссийскихЪ городовЪ сЪ шелковым и бумажными, гарусными (*сделанными из мягкой крученой шерстяной ткани) и прочими товарами.»

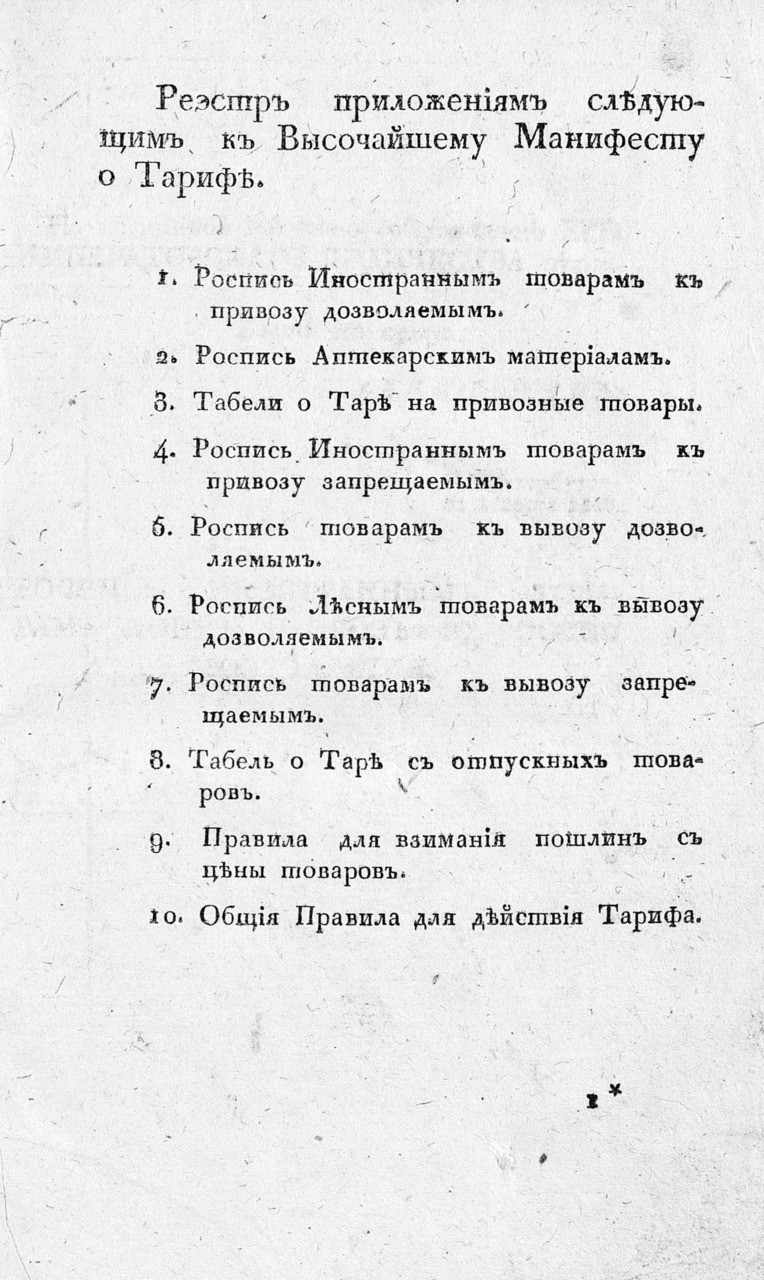

31 марта 1816 года император Александр I издает «Манифест о разрешении привоза разных иностранных товаров». В нем содержится реестр товаров «к вывозу и привозу дозволяемых/ запрещаемых» и правила взимания пошлин.

Интересно сравнить изменения в количестве и времени проведения ярмарок за 45 лет, в период с 1789 (см. выше) по 1834 год:

— в г. Вытегра ярмарок стало меньше- 3 ярмарки вместо 4-х, летняя ярмарка уже не проводится, а весенняя перенесена на декабрь;

— ярмарка в Мегре даже не упоминается;

— в г. Олонец, с. Александросвирском Олонецкого уезда, Шунгском погосте Повенецкого уезда количество и время проведения ярмарок не изменилось;

— добавились 3 ярмарки в г. Петрозаводске, 2 ярмарки в г. Пудож, 2 ярмарки в г. Лодейное Поле и 2 ярмарки в д. Ошта Лодейнопольского уезда.

Мы видим, что по данным 1834 года в Олонецкой губернии производится 18 ярмарок (при этом на зиму приходится 8 ярмарок, на весну- 1, на лето- 5, на осень-3), что на почти в 2 раза (на 8 ярмарок) больше, чем 45 лет назад.

Стремясь придать торговле в губернии цивилизованные формы и порядок, получать дополнительные денежные доходы в казну и иметь отчётность об объёмах торговли, количестве завозимых товаров и финансовых оборотах, губернские власти постановили считать местные ярмарки официальными мероприятиями.

Источник https://kotlaslib.aonb.ru/doc/starinnye-jarmarki.pdf

Информация о ярмарках регулярно печатается в газете «Олонецкие Губернские Ведомости».

Часто ярмарки находились между собой в последовательной связи по времени и по географическому местоположению, так что торговец мог, последовательно переезжая из одного торга в ближайший следующий, совершить ряд торговых сделок, снабдить население целого ряда районов и, пользуясь колебанием и разницею цен на товары в различных местностях, при наличии известной торговой сметливости, производить чрезвычайно выгодные обороты. Наиболее оживленными торги бывали зимою, когда устанавливался санный путь. Летом сухопутные дороги на Севере были прямо непроходимы, на это часто жаловались иностранные купцы. И «провезти товар по летней дороге стоило, по крайней мере, вчетверо дороже зимнего провоза».

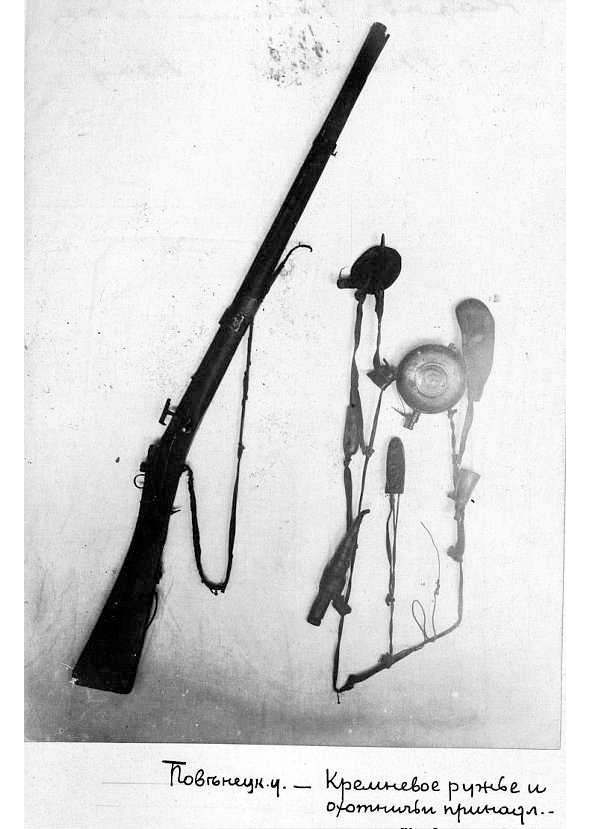

В 1838 году на выставке, учрежденной по распоряжению правительства в г. Петрозаводске, в первый раз явились произведения Олонецкой губернии. Более 2/3 представленных предметов были из царства ископаемого; из царства животного были «только меха, шкуры, кожи, свечи, сукно, чучелы, рога и жемчюгъ»; а из царства растительного: некоторые корни и мхи, лен, семя льняное, нитки, веревки, дерево, некоторые растения, употребляемые в пищу скоту; «местные охотничьи снаряды и одни столовые часы крестьянской работы».

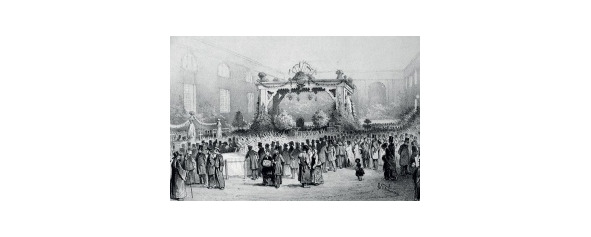

В 1850 году Олонецкая губерния приняла участие в сел им комитетом из всех уездов Олонецкой губернии. Также многие из крестьян «от себя прямо представили произведения свои» на выставку. В нескольких номерах газеты «Олонецкие Губернские Ведомости» за 1851 год подробно описаны представленные сельско-хозяйственной выставке в С. Петербурге. Предметы для нее были собраны такие: «хлеб, мучные, кормовыя, корнеплодныя, торговыя растения, фрукты и ягоды, овощи, лесныя деревья и дикорастущия растения». Отдельно упоминаются имена и места проживания крестьян-единоличников: в Пудожском уезде Филимоновской вол., в г. Пудож, в Петрозаводском уезде Остречинской и Рыборецкой вол., Кондопожском обществе, д. Васильевская; в Повенецком уезде Кяппесельской вол., в д. Евгоры, д. Медведевая, д. Ярчевская, д. Крестная Гора, д. Большой-Двор, в Селезневском обществе; в Олонецком уезде Островской волости.

Часть 3

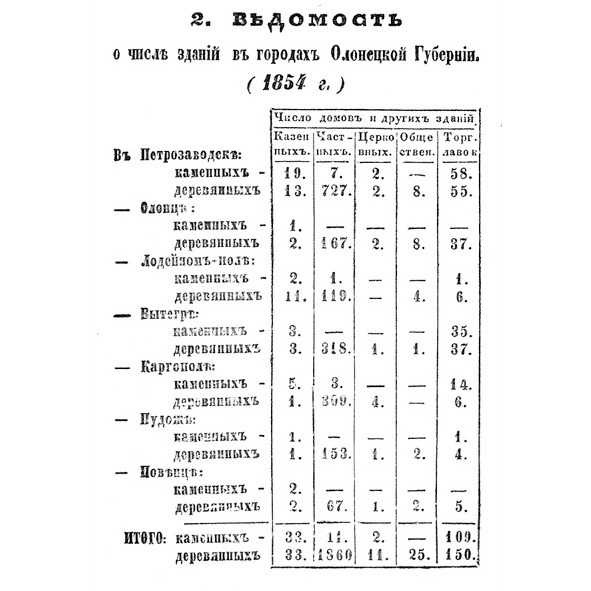

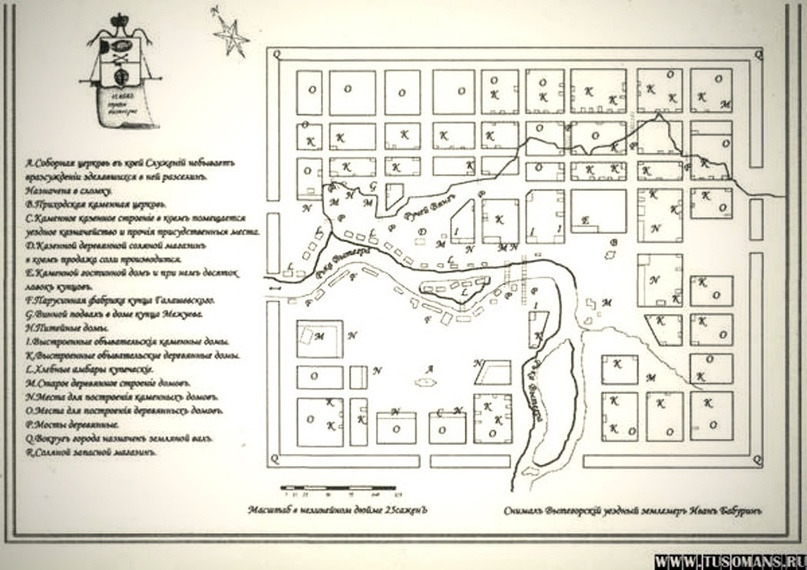

Торговле в Олонецкой губернии еще предстояло развиваться. Подтверждает этот факт и количество каменных зданий в уездных городах в 1840-1850-е годы, коих в эти годы еще достаточно мало. В основном в них располагались торговые лавки. Посмотрим данные 1854 года по числу каменных зданий в городах губернии. Лидером является г. Петрозаводск. 86 каменных зданий, 58 из них — торговые лавки. В г. Вытегра 38 каменных зданий, 35 из них — торговые лавки. Далее идет г. Каргополь (22 здания, 14 из них — торговые лавки), г. Лодейное-поле (4), гг. Пудож и Повенец (по 2) и г. Олонец (1).

В «Памятной книжке Олонецкой губернии» мы видим, какое количество купцов торговало в городах губернии в 1855 году. Перечислю лишь некоторые фамилии: Пименов, Сывороткин, Попов, Коневалов (г. Петрозаводск, всего 28); Кузнецов, купчиха Павлова, Богатенков (г. Олонец, всего 10); Славный, Дудников, Харинов, Клюев (г. Лодейное-Поле, всего 7); Гладин, Манин, Щукин, Медведев, Базегский, Вахрамеев, Федяков, Воробьев (г. Вытегра, всего 36); Насонов, Старицын, купчиха Урываева, Попов (г. Каргополь, всего 17); Малокрошечный, Плоскирев, Дикин (г. Пудож, всего 4); Власов (г. Повенец, всего 1).

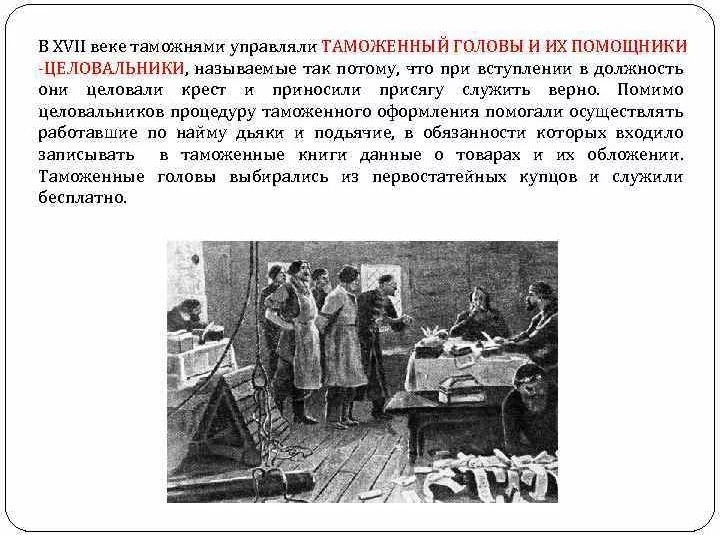

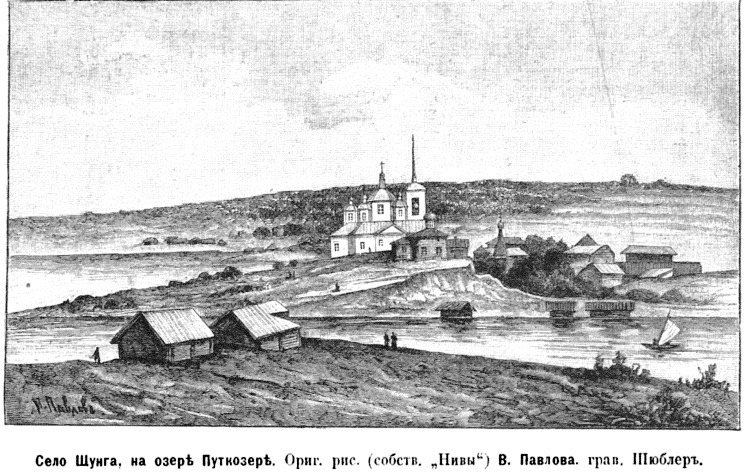

Крупнейшая в губернии Шунгская ярмарка в заонежском селе Шуньга привлекала крестьян из многих уездов губернии. Через Шуньгу проходила главная сухопутная дорога средневекового Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом. Это село формируется вначале как складочный пункт, затем — торг и, наконец, получают широкую известность Шуньгские ярмарки. Когда начались они, никто не знает. Однако наличие таможенной избы в Шуньге свидетельствует, что новгородцы торговали здесь с поморами ещё в XV — XVI веках. В некоторые годы на Шунгской ярмарке бывало до 547 торговцев со всевозможными товарами (с преобладанием пушнины, рыбы и дичи).

На ярмарках в Шуньге высоко ценился пудожский лен. Еще в 1785 году академик Н.Я.Озерецковский писал, что пудожский лен — «особливой доброты», «превосходнее псковского». В. А. Дашков в книге «Описание Олонецкой губернии» писал: «Холст пудожский славится своею добротою во всей губернии. Уже в 1820-е годы приезжали на зимнюю Крещенскую ярмарку в Шуньгу пудожане: традиционно приезжали длинным конным обозом, включавшим 15—20 упряжек, по санному пути через Онежское озеро.»

В 1839 году пудожский лен «карелка» был отмечен большой серебряной медалью на российской выставке естественных произведений в Петербурге, в 1844 году- золотой медалью на Московской мануфактурной выставке, в 1851 году- почетным дипломом и премией на Всемирной выставке в Лондоне, в 1860 году- серебряной медалью Вольного экономического общества на сельско-хозяйственной и промышленной выставке в Петербурге и, наконец, в 1862 году- золотой медалью на всемирной выставке в Лондоне.

«В Олонце ярманка (по данным Озерецковского, на 1785 год) бывает два раза в году: первая генваря 6 числа; вторая сентября 8. Как та, так и другая один только день продолжается. Важнейший товар, который на сии ярманки окрестные привозят жители, суть шкурки серо-бурых лисиц; каждая продается там по 25 рублей и свыше. Редко, но бывают здесь и совсем черные лисицы, которые ценою далеко первых превосходят. Одну такую лисицу, добытую в Лапландии, перепродавая из рук в руки, вогнали, наконец, в триста рублей. Впрочем в купеческих лавках, которых, как сказано, числом 68, во весь год бывает продажа и в сем уездном городе больше вещей отыскать можно, нежели в самом Петрозаводске, хотя сей есть и губернский город Олонецкого наместничества. Да и съестными вещами в Олонце лучше пробавиться можно, нежели там; сверх того приятнейшее положение Олонца и удобнейшее сообщение по Ладожскому озеру с С.-Петербургом заставляют дать сему городу преимущество перед губернским <..>»

Купечество, сформировавшееся в г. Олонец еще в 1670 годах, к 1840—1860 годам представляли: Федор Иванович Богатенков, Василий Иванович Прилукин. Богатенков Ф. И. содержал в городе лавку со штучными и бакалейными, Прилукин В. И. и его сын Иван имели лавку в городе, где продавали бакалейные (*сухие продовольственные товары первой необходимости, полуфабрикаты, а также некоторые базовые хозяйственные товары), колониальные (*разные заморские) товары и хлебобулочные изделия. Также здесь были купцы-лавочники Аниккевы, Рухтоевы, торговец сеном и рыбой Антонов и торговцы дровами Четчуев, Фешкин, Куттуевы и другие.

Многие предприимчивые жители г. Вытегра и уезда активно занимались торговлей. Ведомость Вытегорского городского магистрата за 1782 год свидетельствует, что в этот период в г. Вытегре имелись 10 лавок, 54 дома «партикулярных, купеческих, мещанских и разночинских», 2 свечные фабрики, 2 полотняные, где ткали равендук (*тонкая льняная парусина) и фланское полотно, 3 кирпичных завода, 2 купеческие мельницы, одна из них мукомольная, другая лесопильная, 45 купеческих и мещанских амбаров для хранения различных припасов».

Во второй половине XVIII века отдельные предприятия принадлежали семьям Мартьяновых, Рыборецких, Галашевских. Так, Анкудину Мартьянову принадлежали старейшая, основанная в 1762 году полотняная фабрика, свечной и кирпичные заводы, а также половина стеклянной фабрики в Шольском Погосте Олонецкого уезда, производившей стекла, штофы, бутылки. Галашевские строили галиоты на р. Андоме. Так, в 1834 году разрешение на занятие торгово-промышленной деятельностью получили 34 купца. Среди них купцы II и III гильдий: М. Т. Манин, Л. А. Базегский, М. Г. Снопов, В. Т. Столбков, Г. Е. Воробьев, Н. Шалапанова, Е. А. Медведев, И. В. Новиков, Д. М. Пантин, Ф. С. Мурашкин и другие. Местные купцы по-прежнему занимались судостроением, лесным промыслом, имели погреба, крупчатые заводы, активно торговали хлебом, молочной продукцией, мелочными предметами, колониальными товарами, добывали белую глину. В 40-е годы XIX века в городе Вытегре упоминаются магазины. Четыре местных купца: И.М.Манин, П.Н.Кузнецов, Е.А.Медведев и Поликарпов- в конце XIX века имели в Вытегре свои мукомольные заводы.

«В Петрозаводске годовых ярманок не бывает (по данным Озерецковского, на 1785 год); вместо того ежегодно отправляется небольшая ярманка в Шуйском погосте, лежащем при реке Шуе в 15 верстах от Петрозаводска. Салма сия (*Петрозаводской губы) достойна примечания по красивой каменной церкви, которая сооружена в 1781 году рачением купца Кононова.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.