Бесплатный фрагмент - Только свети

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя…

И. Анненский

От Автора

Друзья и знакомые, прочитав мою книгу «Ты и я», впоследствии разделились на два лагеря. В первый лагерь попали те, кому книга понравилась, а второй лагерь — в основном это была мужская их часть — сказал, что она слишком «девчачья». Поэтому я решила попытаться написать теперь «мужскую» книгу, продолжающую и в какой-то мере объясняющую предыдущий сюжет с точки зрения мужской психологии. Получилось ли это у меня, смогут сказать только мои читатели.

При описании здесь некоторых событий, происходящих в стране в восьмидесятые — девяностые годы прошлого столетия, я опиралась на воспоминания их участников, взятые из открытых источников в интернете. Все персонажи книги являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.

Глава первая

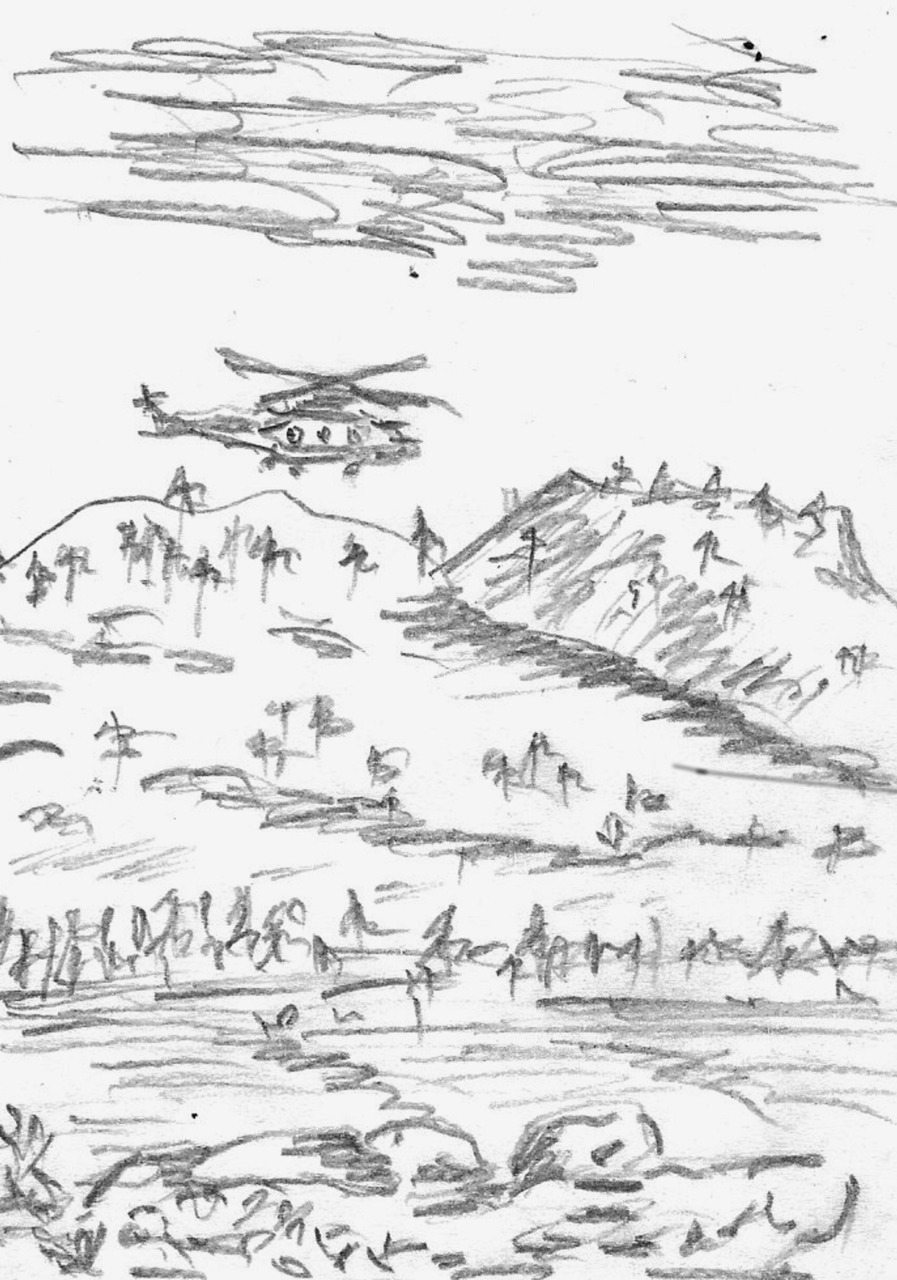

Мы летели уже несколько часов, а я сидел и думал, что очень скоро, после того, как мы заглянем в ещё одну геологическую партию и лётчики оставят там груз, командировка наша с Сергеем закончится, мы с ним прилетим в Туру, потом в Красноярск, а там уже и Москва. Вертолёт монотонно ревел, как дикий зверь; всё было спокойно, внизу под нами расстилалась на сопках до самого горизонта лесотундра, которая периодически прорезывалась голубыми лентами рек и речушек; иногда под нами пробегали стада оленей, напуганные шумом двигателя; и я стал было задрёмывать от этих спокойствия и монотонности, как вдруг в стекло иллюминатора увидел, что на нас начала быстро надвигаться огромная туча, которая в одно мгновенье заполонила всё вокруг, и мы как будто провалились в чёрную яму. Только что сияло солнце, перебирая лучами уже осеннюю позолоту листвы, а теперь снаружи начал бушевать дождь, заливая стёкла потоками воды; всполохи молний периодически освещали окружающую нас темноту, но было видно, что они всё-таки находятся далеко от нас. Неожиданно вертолёт закачался, стал сильно трястись. В это время раздался сильный удар, скорее всего о сопку. Потом вертолёт, как мне показалось, на брюхе проехал какое-то расстояние, остановился как вкопанный; ревущий до этого двигатель замолк, и мы медленно стали сползать с пологой горы назад, круша окружающие кусты и деревья. Я отлетел по инерции вперёд и пребольно стукнулся головой о косяк. По лицу потекла кровь — наверное, я рассёк кожу. Посыпались ящики и какие-то упаковки. Виктор Михайлович, летевший с нами геолог (его все звали просто Михалычем), где-то в углу стал громко ругаться матом.

Потом всё стихло. Первое, о чём я подумал, — что вот сейчас раздастся взрыв и всё будет кончено. Страха не было, только мелькнула мысль: как же моя пятилетняя дочурка Маша это переживёт? Какое-то время стояла тишина, никто не шевелился, но взрыва не произошло и пожар в вертолёте тоже не начался.

В сумеречном свете я разглядел силуэт Петра, одного из наших лётчиков-вертолётчиков, который со своего места высунулся к нам:

— Народ, как вы там? Все живы? Подайте голоса.

— Я тут, — откликнулся Михалыч.

— Я, Андрей Бежин, тоже жив.

Серёжка молчал.

— Серёга, ты где? Яковлев? Что с тобой?

Из-под груды вещей раздался стон, но Сергей всё-таки, хоть и глухо, ответил:

— Я, Яковлев, тоже тут… Кажется, что-то сломал. — И он опять застонал.

Михалыч раздобыл где-то фонарь, и мы с ним, медленно раздвигая ящики и коробки, стали освобождать Сергея. На него свалился самый тяжёлый ящик, похоже с тушёнкой, упал прямо ему на грудь и придавил. Выбраться сам он не мог, лежал и старался молчать.

Через ящики к нам подлез Семён, второй лётчик:

— Что там с ним?

— Пока не знаем. Аптечка есть?

— Сейчас найду.

Мы растащили сбившийся в кучу груз, состоящий из ящиков, мешков и коробок, в разные стороны и соорудили из нескольких ящиков что-то наподобие лежанки. Нашёлся большой кусок брезента, положили его на это самодельное ложе и перенесли туда Сергея. Он снова застонал — похоже, у него были сломаны ключица и, наверное, ребро. Только бы оно не проткнуло ему лёгкое!

Михалыч протянул мне перекись водорода и бинт:

— Вытри лицо, у тебя на лбу здоровенная ссадина. Давай я обработаю.

У него самого была порезана рука, хорошо хоть несильно, и ободрана щека.

— Тогда считать мы стали раны, товарищей считать… — неловко пошутил я, вспоминая Лермонтова. — Давай сначала Серёгой займёмся.

Вертолётчики что-то крутили в кабине вертолёта, пытаясь понять, что произошло, и наладить связь. Как ни странно, оба они были целы и невредимы.

Михалыч ловко сделал Серёжке укол обезболивающего, и мы, невзирая на стоны и чертыхание, приподняли его и туго перебинтовали ему грудь и плечо эластичным бинтом — может быть, станет полегче. Дело было плохо! Сергей лежал, закусив губу от боли, и пытался не шевелиться. Я присел рядом с ним и вдруг усмехнулся про себя: «Представляю, как заверещит Светка и обложит нас матом, — (у Сергея жена была суровой женщиной, командиршей, и могла сильно приложить нецензурной лексикой), — а потом скажет, что двух таких болванов она в жизни не встречала».

Серёжка криво улыбнулся и сказал, превозмогая боль:

— Представляю, что скажет Светка, когда узнает, — что двух таких болванов она в жизни не встречала и только с нами могла произойти эта история.

Мы с ним глянули друг на друга и рассмеялись: чувство юмора у нас было совершенно одинаковым.

Из кабины показались Пётр и Семён. Двери у них заклинило, и они стали вылезать через нашу дверь. Нужно было осмотреть вертолёт и решить, что делать дальше. Снаружи бушевал дождь, хотя гроза, похоже, прошла мимо. Я сунулся было за ними — тоже посмотреть, что произошло с вертолётом, — но сплошная стена дождя остановила меня: всё равно разглядеть что-либо было невозможно, а мокнуть не хотелось.

— Ну, что там со связью? — спросил у них Михалыч, когда они удручённо вернулись, злые и насквозь промокшие.

— Пока связи нет, приборы разбиты. Радуйтесь, что живы остались.

— Да мы и радуемся, — буркнул Михалыч. — Ну просто очень рады.

Лётчики вытащили карту района и вместе с геологом углубились в неё. Нам с Сергеем приходилось только ждать, что они решат делать.

— Ребята, оставаться тут нам нельзя. Во-первых, здесь нет воды, не считая дождя, во-вторых, здесь спасатели ни за что не сядут и не вытащат нас. Придётся продвигаться к реке. Судя по карте, идти дня три, если Серёжа сможет идти; если нет, то, может быть, и больше.

— Я смогу. — Серёжка, приподнявшись, снова застонал.

— Он не сможет, — сказал я, разозлившись, и сжал зубы. — Если вы торопитесь, я потащу его сам: сделаю волокушу, и как-нибудь доберёмся; карту только оставьте.

— Я смотрю, ты самый крутой тут из нас, — засмеялся Петька. — Герой; а мы так, просто пописать вышли. Хватит дурью маяться. Никто никого не бросит, тем более что у нас есть носилки. Мы, между прочим, иногда и людей раненых и больных вывозим.

Мне стало безумно стыдно за мою раздражительность не по делу.

— Ладно, ребята, простите, я дурак. Просто очень разволновался за Серёгу.

Вдруг раздался рёв Михалыча:

— Есть рация! Я же сам её грузил ещё в Туре. Обещал Воловцу привезти в партию — у них своя что-то забарахлила. Как же я забыл? Она где-то тут, среди ящиков; хоть бы не разбилась!

Рация не разбилась. Лётчики долго настраивали её и в конце концов добились — она заработала. Я не слушал, о чём они там говорили с Большой землёй, половина их речи была для меня на «китайском» языке; долго обсуждали с начальством, что нам делать дальше, и в конце концов пришли к тому же выводу, к которому и мы раньше пришли: нужно выходить к реке. С Большой земли сообщили, что прогноз погоды плохой, дожди должны прекратиться только через несколько дней, поэтому неизвестно, сколько нам ещё придётся ждать, даже когда мы дойдём до реки, прежде чем нас вызволят. Но там, на реке, хотя бы был шанс не пропасть и дождаться спасателей. Хорошо, что продуктов в вертолёте была пропасть: мы же должны были залететь в ещё один отряд, завезти им продукты и рацию, а потом уже возвращаться в Туру. Да уж, вот такое приключение, если только всё произошедшее можно так назвать!

Постепенно стресс начал проходить, напряжение внутри стало утихать, голова — постепенно проясняться. Я сидел около Серёжки и боялся только одного: вдруг ему станет хуже. Вроде, когда он изредка кашлял, кровь из горла не шла, но может же быть и внутреннее кровотечение? Он тоже немного успокоился, только всё время пытался глубоко вздохнуть, но у него это не получалось: видно было, что ему больно. В конце концов он задремал, а мы стали расчищать место для ночёвки среди ящиков. Утром разберёмся, что возьмём с собой, а что оставим. Перекусили солёным хариусом: лётчики наловили штук десять и присолили их, чтобы не испортились, пока геологи, у которых мы прожили последние несколько дней, разгружали свой груз, доставленный им вертолётом.

Сейчас в самый раз было их съесть. У Михалыча в его торбе была половина буханки чёрного хлеба; мы собрали немного дождевой воды для питья, поели и завалились спать.

Я долго вертелся на ящиках и с усмешкой вспоминал мысли, пришедшие мне в голову незадолго перед крушением: что мы с Серёжкой уже, наверное, могли бы давно быть в Туре, а завтра — вылететь в Красноярск и потом в Москву, а тут такое! Прямо накаркал!

Мы с Яковлевым прилетели сюда в очередную командировку с заданием сделать репортаж о трудовых буднях геологов. Геологическая экспедиция имела базу в Туре, областном центре Эвенкийского округа, занималась разведкой и поиском исландского шпата — как нам объяснили, минерала, который имел огромное значение в развитии оптической промышленности Советского Союза. Наши оптимизм и неусидчивость нас и сгубили. Мы всё отсняли в Туре, познакомились с нужными людьми, Серёжка у всех взял интервью, и можно было бы лететь домой, но тут вдруг узнали, что в тайгу вылетает вертолёт в одну из партий, везёт для геологов продуктовое пополнение и необходимую технику. Мы, не сговариваясь, тут же напросились полететь с ним и остаться на несколько дней у геологов: вкусить экзотики, увидеть новые места и пополнить наш репортаж ещё более интересными деталями. Местное начальство разрешило, а наше начальство продолжительность командировки строго не регламентировало, главное, чтобы дело было сделано на совесть, — тем более что примерно через пять дней туда, к геологам, снова должен был прилететь вертолёт. Он нас заберёт, залетит на ещё одну точку, завезёт продукты и почту, а потом доставит обратно в Туру.

Мы интересно провели время в лагере геологов в отпущенные нам дни; впечатлений была масса, должны были получиться хорошие репортаж и фильм. Потом сердечно со всеми распрощались, когда за нами снова прибыл вертолёт, и отчалили. После таких поездок расстаёшься с людьми так, как будто они всю жизнь были твоими друзьями. В вертолёте кроме лётчиков из Туры летел и Виктор Михайлович, пожилой геолог; ему нужно было как раз в партию того самого Воловца, которому он вёз рацию. Мы с ним быстро познакомились, и хотя в вертолёте разговаривать было сложно: двигатель ревел так, что даже у самого уха ничего не было слышно, — он всё равно сначала пытался что-то у нас спрашивать, интересовался, кто мы и откуда, но потом тоже замолк и стал смотреть в иллюминатор. Я исподтишка разглядывал его: очень колоритная фигура; видно было, что в этой профессии он старожил, много всего повидавший за годы работы в геологии. Крепкий, коренастый, усатый, с волосами, тронутыми сединой, он представлялся мне каким-то монолитом, которого никакие превратности судьбы не смогут поколебать.

И тут вдруг новое приключение, которого и не ожидали! Мы попали в зону непогоды, проливного дождя, врезались в сопку и, к общему изумлению, не погибли. Если бы не Серёжка, я бы, может, и обрадовался такому происшествию — бывать в такой ситуации мне ещё ни разу не приходилось, — а теперь не знал, что и думать. Врача рядом не было, диагноз мы с Михалычем поставили сами, исходя только из внешнего осмотра Серёги и его стонов; что с ним было на самом деле, не знали.

Я лежал и думал, что Светка, Серёжкина жена, через несколько дней в Москве начнёт генерить, всех доставать, — энергии у неё было хоть отбавляй. А моя Вера? Боюсь, она не заметит, вовремя я вернулся или нет. Мне кажется, она и не знает, когда я должен вернуться. Будет опять где-нибудь на своих сборищах болтаться. Хорошо хоть, у нас есть соседка по этажу, Валентина Петровна, одинокая пенсионерка, которая всю душу вкладывает в воспитание нашей дочки. Настоящая бабушка!

Честно говоря, я до сих пор так и не понял, зачем восемь лет назад я понадобился Вере: возраст у неё, что ли, поджимал. Она была красивой женщиной, работала на Мосфильме монтажёром, все окружающие мужики вились вокруг неё, а она вдруг положила глаз на меня и стала выделять из общей массы восхищённых поклонников. Это было очень лестно: я был молодым специалистом, только что окончившим институт, Вера была на три года старше, уже побывала замужем, развелась и второй раз замуж вроде не спешила. Мне казалось, её устраивало всеобщее мужское внимание, ни к чему не обязывающее, а тут вдруг заторопилась. И я уже не помню, как мы с ней оказались в ЗАГСе. Конечно, тогда она мне очень нравилась: умная, весёлая, любила театры, кино; но через некоторое время я, к сожалению, понял, что больше всего она любила не это, а саму театрально-киношную среду: бывать в обществе деятелей, входящих в эту общность, и сверкать. Я же за прожитые вместе с ней годы не оправдал её ожиданий, но мы всё равно как-то умудрились притереться в наших отношениях и не мешать друг другу. Единственное, что нас соединяло, — это дочка Маша. Она родилась через три года совместной жизни, и сейчас этот пятилетний ребёнок был самым главным, что есть у меня.

Где-то в мешке с аппаратурой я хранил для неё красивый полупрозрачный камешек, похожий на рыбку: нашёл его на берегу реки, пока жил у геологов. Геологи как-то называли этот минерал светло-зелёного цвета, но я уже позабыл название, да это было и неважно. Машенька была очень любознательным ребёнком, как все пятилетние дети, задавала много всяких вопросов, на которые иногда даже трудно было ответить, и я уже представлял, как буду ей рассказывать разные интересные истории, придуманные мной, о том, что мне пришлось испытать в далёкой тайге (что такое тайга, она не знала, но это тоже было неважно). А теперь, пожалуй, и истории-то придумывать не нужно было — вот они, уже начались.

Да, кстати, об аппаратуре! За всеми делами, обсуждениями и тревогой о Сергее я совсем забыл о ней. Цела ли? Мы так приложились к горе, что от неё могло ничего не остаться. Да и где этот баул? Всё завалено ящиками и коробками; сейчас все спят, не хочется их будить и шуметь. Ладно, завтра разберусь: если всё разбито, всё равно ничем не поможешь.

Серёжка опять застонал во сне — наверное, неловко повернулся; я подполз к нему, укрыл сползшей с него курткой, потрогал лоб — температуры вроде не было. Серёжка забормотал во сне, как будто что-то хотел сказать, а потом затих; я пристроился рядом и в конце концов заснул.

Утро почти ничем не отличалось от предыдущего дня, только сильный дождь сменился изморосью. Всё вокруг было пропитано влагой; тучи нависали так, что казалось: можно до них дотянуться рукой. Вылезать из вертолёта совсем не хотелось. Мы чем-то перекусили и стали собирать вещи; отыскались и носилки, и моя аппаратура. Вроде всё оказалось целым, это радовало. Конечно, никаких палаток или спальников в вертолёте не оказалось, да их там и не должно было быть. Лётчики редко когда ночевали у геологов — быстро перелетали с места на место и возвращались домой. Если же и нужно было переночевать, в лагере всегда находились и места в палатке, и спальники.

Долго думали, что взять из продуктов: всё, кроме банок с тушёнкой, было малопригодно для нашего похода. Готовить еду было не в чем: котелок был всего один и маленький — Михалыч всегда брал его с собой, да и тот был предназначен только для заваривания чая (Михалыч не признавал чая, который заваривали для общей компании в большом котле), а тут он пригодился: хоть чай будет где вскипятить и заварить. Мука; что с ней делать в этой ситуации, я не представлял, но Михалыч настоял, и мы взяли немного; он потом придумает, как с ней поступить: наверное, можно будет налепить что-нибудь вроде лепёшек и запечь на костре. Взяли лук, сахар, которые отыскали в ящиках среди продуктов, а соль нашлась у лётчиков — что-что, а соль они всегда брали с собой для рыбы. Вообще, наловить рыбы и привезти её домой из такого полёта было всегда основной задачей всех лётчиков, которые облетали геологические партии; в посёлке такой не наловишь! А здесь, в тайге, в горных речках, рыбам было раздолье, и лётчики на наших глазах в лагере геологов, выпрыгнув из только что приземлившегося вертолёта, сразу бросились вытаскивать их одну за другой, не отвлекаясь от этого занятия на другие дела, — главное, наловить побольше перед отлётом, пока геологи выгружают привезённый для них груз.

Больше ничего из подходящих продуктов в ящиках мы не нашли, разве только рис. Взяли и его немного — вдруг удастся сварить, хотя непонятно в чём; если только Михалыч разрешит использовать его котелок для варки в нём чего-то кроме чая; но раз он взял с собой рис, значит, разрешит. Ещё обнаружили подсолнечное масло, прихватили и его. А в основном рассчитывали на то, что протянем на рыбе (здесь в речках её было достаточно, а лётчики считали себя знатными рыбаками) да ещё на тушёнке. У Михалыча было ружьё, тоже немаловажная вещь в тайге. В общем, надеялись прожить, даже если через три-четыре дня погода не устаканится и спасения придётся ждать неизвестно сколько времени.

Рюкзаков тоже не было, был только у нас с Серёжкой один на двоих да небольшой у Михалыча, солдатский вещмешок. Петя и Семён соорудили какое-то подобие рюкзаков из брезентовых упаковок из-под продуктов, запихали туда рацию, что-то из аппаратуры вертолёта и брезент: пригодится для навеса от дождя на ночь. Мы с Серёжкой Яковлевым прилетели в Туру пятнадцатого августа; пока жили в Туре, а потом у геологов, прошла ещё неделя, время стало приближаться к осени, тем более что мы находились почти у полярного круга, здесь осень наступает очень рано. Температура днём уже не превышала градусов пятнадцать, а ночью — семь, а то и меньше, зато комары и мошкара исчезли, что очень и очень радовало. Если придётся застрять в тайге на долгое время, температура может понизиться ещё больше и по ночам начнёт достигать нулевой отметки.

Ну вот, пожалуй, и всё; последний взгляд на разрушенный вертолёт, подняли носилки с Серёжкой и зашагали. Ровно через пять минут поняли, что вчетвером нести трудно: мы пытались идти по звериной тропе, которая чётко была видна на фоне серебристо-серого ягеля, но тропа была узкой и по два человека, идущих спереди и сзади носилок, на ней уместиться не могли; пришлось нести носилки по двое, а потом меняться. А дождь всё моросил и моросил, постепенно просачиваясь за воротник куртки и стекая противными холодными струйками по спине. Иногда тропа терялась и приходилось прокладывать путь в стланике, карликовой берёзке; лес был редким и состоял в основном из лиственниц. Это была уже не та тайга, к которой все привыкли по описаниям и рассказам там, в городе. Мне приходилось бывать в Сибири южнее этих краёв, где тайга была мощным монолитом, иногда непроходимым; а здесь, наверное, уже начиналась лесотундра и вокруг были хоть и не такие высокие, с густыми ветвями, деревья, как в настоящей тайге, но всё-таки это были деревья, в основном кривоватые, которые закрывали обзор и не давали возможности видеть, что там, далеко впереди, делается, поэтому приходилось останавливаться и всё время сверяться по карте и компасу. Несмотря на трудности перехода, потерянная тропа всё равно отыскивалась или мы находили другую и шли по ней, главное — не терять направление. Да их тут было множество; не одна тропа, так другая всё равно была проложена зверьём и вела куда-то к водопою.

Не умел я ходить по звериным тропам. Нога всё время попадала в мякину ягеля и с хрустом проваливалась. Я старался идти аккуратно, потому что каждый неверный шаг отдавался Серёге болью. Он пытался не стонать, когда я сбивался с тропы и носилки дёргались. Хорошо хоть, мы с Серёжкой догадались из Москвы вылететь в спортивных ботинках — наверное, предчувствовали, что попадём в какое-нибудь приключение.

Я никогда не занимался никаким экстремальным туризмом, хотя в небольшие походы в выходные дни в лес ходить любил и умел разжигать костёр, ставить палатку и варить еду в котелках. Здесь же всё было по-другому, и я с опаской думал о том, что всему придётся учиться заново, учиться выживать. Серёжка лежал на носилках, ему было очень неловко перед нами за то, что мы его тащим, и он только бубнил, что может сам идти, напрасно мы тратим на него свои силы. Напрасно! Утром он еле встал сходить до ветру, для этого ему пришлось вылезать из вертолёта; забраться назад он уже не смог. Пришлось уложить его под лиственницей, накинуть на него брезент, чтобы он не очень промок под моросящим дождём, пока мы собирали пожитки.

— Молчи уж лучше! Если ты будешь сам передвигаться, мы приползём к реке только через месяц, — заворчал я. — Ей-богу, тебя легче тащить на носилках, чем подпирать со всех сторон, пока ты будешь корчиться от боли.

Мы несли Серёжку, периодически сменяя друг друга, до самого вечера, если только небольшие сумерки можно было назвать этим самым вечером: в Заполярье только-только заканчивались белые ночи, а настоящие ночи ещё не наступили. Наконец стали появляться ручейки, которые, правда, текли куда-то не в ту сторону, куда нам нужно было идти, но по крайней мере появилась вода, и в конце концов, уже одурев от этого мокрого бесконечного перехода, когда я стал думать, что он никогда не закончится, мы плюхнулись под какую-то развесистую лиственницу, одну из немногих крупных, и решили, что пора останавливаться на ночёвку.

Только сейчас я понял, как необыкновенно нам повезло, что с нами был Виктор Михайлович: его присутствие очень облегчило нашу жизнь. Ему было уже лет шестьдесят, но на пенсию он не собирался — говорил, что в городе долго не протянет. Каждый год глубокой осенью Михалыч, конечно, возвращался в Москву, до весны работал в городе, пока не нужно было снова улетать в экспедицию. У него были семья, дети и уже внуки, но ничего пока не могло изменить его образа жизни. Я ему даже позавидовал — повезло ему найти такую жену, которая бы столько лет безропотно ждала его ежегодного отъезда и возвращения. Долгие годы работы в суровых условиях Севера сделали его абсолютно несгибаемым перед трудностями человеком. Он умел делать всё, его ничем нельзя было удивить; похоже, выжить он мог в любой ситуации.

Под его руководством из брезента мы первым делом натянули навес, один конец которого спускался к земле, а второй укрепили на вырубленных шестах так, чтобы тент был натянут под углом; наломали веток, разложили их под тентом и уложили туда Серёгу. У лётчиков был небольшой топорик, а у Михалыча нашёлся огромный тесак, который мог перерубить не очень толстое дерево. Кстати, у лётчиков были также весьма приличные ножи, а мы с Серёгой, голодранцы и неумёхи, запаслись только одним на двоих перочинным ножичком, но зато с открывалкой — не нужно будет вскрывать консервные банки большим тесаком.

Михалыч завалил три лиственницы, сложил их друг на друга в длину треугольной пирамидой вдоль натянутого навеса, наломал сухих веточек, разложил их в щели между брёвен, поджёг, и скоро огонь распространился вдоль всей длины лежащих деревьев; костёр разгорался, становилось тепло. Оказывается, у лиственниц в любое время года, невзирая на осадки, под основными ветвями всегда можно найти множество отживших веток и сучков, ломаются они как спички и всегда сухие. Век живи — век учись!

— Гори, Наденька, гори! — веселился Михалыч.

Много позже я узнал, что такой костёр называется нодья, отсюда и прижилось имя Наденька.

Очень быстро от костра пошёл сильный жар, он быстро прогрел воздух под навесом, жизнь начала принимать радостные очертания. Я за день устал как собака, но хотя по специфике моей профессии мне всегда приходилось много перемещаться и я привык к такому, здесь всё было по-другому: по тайге ходить оказалось очень трудно. Ноги ныли; к тому времени, как мы дошли до места, где остановились, мне уже казалось, что я больше не смогу сделать ни шагу, и я бы с удовольствием просто бухнулся под навес и вырубился, но Михалыч заставил нас притащить веток, срубить ещё пару небольших лиственниц и разогреть банки с тушёнкой. Он заварил чай в котелке. Лётчики вытащили из своего мешка спирт; вот уж я не сомневался, что у лётчиков он всегда найдётся. Наши с Серёгой запасы (а мы с ним прихватили к геологам бутылку коньяка) были выпиты уже давно, ещё в последний вечер перед отлётом. Среди продуктов нашлось несколько пачек сухарей, что было встречено нами тоже с восторгом, ведь хлеба-то не было.

Спирт оказал на всех могучее воздействие, даже Серёжка ожил, приподнялся и просидел достаточно большое время с нами у костра. Начались «охотничьи» рассказы. Михалыч чутко уловил настроение: нельзя было давать нам повода к унынию. Впрочем, Петя и Семён и не собирались унывать, да и я с Серёгой тоже — скорее всего, из-за того, что мы с ним плохо понимали опасность ситуации. Наши лётчики были ребятами примерно нашего с Серёжкой возраста, может быть только чуть-чуть помоложе. Они вообще не обсуждали произошедшее с вертолётом, наверное чтобы не бередить душевных ран, бодрились и делали вид, что ничего особенного не произошло, обычная рабочая ситуация. Потеря такой машины была для них немалой бедой, но об этом они предпочитали не говорить и держали свои переживания в себе. Я поражался всем этим людям! Сибиряки, особенно северные, это отдельный сорт людей, я просто преклонялся перед ними. Упасть вместе с вертолётом, не взорваться, не сгореть, идти по тайге неизвестно куда, имея только карту и компас, не унывать по поводу небольшого количества еды, которое мы смогли взять с собой, тащить тяжёлые носилки и ни разу ни на что не разозлиться, не раздражаться друг на друга, не жаловаться и не ныть, что все мы пропадём, — вот это я и называю отдельным сортом людей! Рядом с ними было очень спокойно, и я ни на секунду не засомневался, что всё закончится хорошо.

Михалыч стал рассказывать, наверное уже в сотый раз пересказанную, одну из самых известных у геологов баек о том, как якобы кто-то из его друзей однажды во время разведки в тайге присел под кустиком по нужде, а когда встал, прямо перед собой увидел морду медведя. От неожиданности он громко рявкнул на него, медведь рванул в кусты, сделал там большую кучу и упал замертво. Оказывается, что при всей своей мощи медведи обладают слабым сердцем, в тот момент оно у медведя от неожиданности и испуга не выдержало. Мы так хохотали, что Серёжка даже взмолился, чтобы мы перестали его смешить, — ему было больно смеяться. Никто, конечно, в эту историю не верил, но это был один из главных рассказов, который давно передавался из одного поколения геологов в другое. Теперь уже никто и не помнил, когда и с кем эта история произошла и случилась ли она на самом деле, но Михалыч преподнёс её нам как случай, произошедший именно с его знакомым. Лётчики тоже начали вспоминать какие-то смешные истории, распространённые среди людей их северной профессии, но не вспомнили ни об одном каком-нибудь трагическом случае, чтобы не нагнетать уныния на нашу компанию. А ведь на самом деле внутри у нас всё равно крутился вопрос, который каждый тщательно скрывал и от себя и от других: что же с нами будет дальше?

Наконец мы угомонились и залезли под тент спать. Сон не шёл; я вертелся с боку на бок, пытаясь как-то заставить себя заснуть. Стал думать о доме, о дочке и, как всегда, когда сон не шёл, стал проваливаться в прошлое. Я давно уже не разрешал себе пускаться в воспоминания или анализировать в который раз прошлые события, но сейчас я разрешил себе это. Думать о далёком доме и всяких домашних проблемах не хотелось, а проблем было много, и я, как страус, уже давно прятал от них голову в песок; легче было думать о чём-то давно прошедшем, о том, что уже никогда не вернётся. Под моросящим беспрерывно снаружи тента дождём и жарко горящим костром как-то сами собой пришли воспоминания.

По-моему, это было года два назад, в восемьдесят втором году; да, точно, конечно же два года назад — Маше моей тогда было всего три года. Несмотря на мои вечные отговорки, Вере однажды всё-таки удалось заманить меня на какой-то бардовско-литературный вечер в Центральный Дом работников искусств. Она любила посещать такие мероприятия, любила всякие светские тусовки, любила вертеться среди богемы: разных артистов, композиторов, кинематографистов и прочих деятелей культуры, — в отличие от меня, которого всё это просто раздражало. Конечно, мои отказы постоянно её злили, но в конце концов она махнула на меня рукой: не хочешь — не надо, занимайся своими делами. Правда, на этот раз Вера пообещала, что будет нечто другое: это вечер КСП, клуба самодеятельной или студенческой песни, а заодно и встреча с непрофессиональными поэтами. Изо всех авторов такого течения я помнил ещё со времён студенческой жизни только Булата Окуджаву, Юрия Визбора и, пожалуй, Юрия Кукина да ещё, конечно, самого Владимира Высоцкого. Мы много пели тогда под гитару.

Помню, особенно любил одну из песен Кукина:

Ах, поезд, длинный смешной чудак,

Как замучил меня вопрос:

Что же, что же не так, не так,

Что же не удалось?

Я согласился пойти с Верой туда только потому, что знал: общество подобных им людей точно не вызовет у меня чувства отторжения. Я иногда просто ненавидел Веру за всё её стремление примазаться к «великим мира сего». Сначала она пыталась найти во мне любителя послушать всякие сплетни из светской жизни, но когда поняла, что меня это нисколько не интересует, плюнула, и решила, что одной ей будет удобнее ходить на всякие рауты, вечеринки и прочую ерунду, и оставила меня в покое.

Теперь же Вера заявила, что ей неудобно всегда появляться в обществе без мужа и что я всё-таки хоть раз да должен присутствовать вместе с ней, хотя бы на наиболее нейтральном вечере, таком как этот. Какой-то её знакомый поэт должен был там выступить, и она хотела предъявить меня ему и показать, что она степенная замужняя женщина. Зачем ей это понадобилось, я выяснять не стал; наверное, какие-то причины у неё были. Скрепя сердце согласился, но сказал, что оставаться после концерта на посиделки не стану. Вера махнула на меня рукой — хорошо хоть так согласился!

Но неожиданно мне всё здесь понравилось. В большом зале сцены не было, вокруг центральной части были кругом расставлены стулья, стоял рояль, хотя за вечер на нём никто так ни разу и не сыграл: были одни гитаристы, авторы песен, и поэты. Обстановка была непринуждённая и совсем не светская. Никаких кулис тоже не было, все сидели в общем зале, выходили по очереди в центр выступать, а потом возвращались обратно на свои места. Перед началом, пока все ещё толпились в фойе, Вера потянула меня к своему знакомому по имени Вадим, представила нас друг другу, и они занялись своими разговорами, к которым я старался не прислушиваться, но приходилось стоять рядом и делать вид, что мне очень интересно. И хотя я заранее вообразил, что этот поэт будет меня раздражать, он внезапно оказался очень приятным и простым человеком, чего я меньше всего ожидал, зная Веру. Тем не менее я всё равно был рад, что Вадим пересел вперёд к кому-то и я, слава богу, был избавлен от общения с ним.

Хорошо хоть, места нам с Верой достались не в первых рядах, можно было немного расслабиться. Стали объявлять авторов, которые выходили в центр зала и пели замечательные песни, непохожие на наши эстрадные; это были молодые ребята и девушки, а также люди постарше; пели и в одиночку, и дуэтом, вышел выступать даже целый квартет. Песни меня заинтересовали — они были мелодичные, с хорошим текстом, дуэты и квартет пели на несколько голосов; кто-то читал стихи, тоже очень неплохие, и вдруг следующим номером объявили:

— Сейчас свои стихи прочтёт Мария Черкасова.

От неожиданности я чуть не подскочил. Только этого мне не хватало! Хорошо, что Вера не заметила, как я дёрнулся. У меня ещё оставалась надежда, что это просто однофамилица, но надежда лопнула, как мыльный пузырь: это была именно Маша.

Мы не виделись с ней лет семнадцать, но я бы всё равно её узнал, даже через сто. Из той давно исчезнувшей из моей жизни девочки она превратилась в красивую, стройную и, по-моему, уверенную в себе женщину, хотя всё так же улыбалась своей чуть смущённой и чуть насмешливой улыбкой, которой когда-то улыбалась мне. Теперь она уже не носила короткой стрижки, её густые волосы были рассыпаны по плечам, закручиваясь на концах крупными прядями, а глаза! глаза! Они оставались всё теми же, огромными, тёмными, в них светились жизнь и радость. Но полный разгром моего сердца завершил её наряд: на ней было надето чёрное платье, шею обхватывало жемчужное ожерелье, чёрные на высоком каблуке туфли дополняли туалет, а ноги у неё всегда были красивыми. Платье плотно облегало всю её фигуру с тонкой талией и, как и раньше, небольшой грудью; она была как пёрышко на ветру: дунешь — и улетит. И стихи она прочла очень хорошие; я помнил, что она писала стихи ещё в далёкой юности и некоторые посвятила мне, болвану. Она умела их читать; прочитала, получила свои заслуженные аплодисменты, а я так ото всего обалдел, что даже забыл ей похлопать, сидел и просто в душе переживал нашу неожиданную встречу.

Маша вернулась на своё место и села к нам с Верой спиной, на несколько рядов ближе от нас к центру.

Единственное, чего мне хотелось больше всего на свете в этот момент, — просто исчезнуть. Вера стала комментировать её стихи; кажется, они ей не понравились, ведь это были стихи не Вадима, которого она боготворила, но мне это было безразлично. Только исчезнуть! Я представил, что через некоторое время все выступления закончатся, Маша встанет, повернётся в нашу сторону и увидит меня. Хорошо, если не узнает и просто пройдёт мимо, а если узнает? А если узнает и сделает вид, что не узнала, — вот этого я боялся больше всего. Мне совсем не хотелось встретиться с её равнодушным, насмешливым взглядом, который разом перечеркнёт всё поднявшееся во мне лирическое состояние души — ощутить себя снова тем мальчишкой, который оказался в своё время обыкновенным дураком, разрушившим свою любовь. Нет, мне совсем не нужно было, чтобы она меня увидела!

Я наклонился к Вере:

— Я, пожалуй, пойду, а ты оставайся. По-моему, я уже выполнил свою великую миссию твоего мужа в глазах знакомого поэта и могу быть свободным.

— Опять тебя всё раздражает. Ну хоть раз бы ты просто посидел рядом и не злил меня! Ладно, иди. Я буду поздно, Машке почитай сказку перед сном.

— Обязательно.

Я попытался незаметно выйти из зала, чтобы никто не оглянулся на шум, и мне это удалось. Зашёл в туалет и закурил. Пальцы немного дрожали; хорошо хоть, Вера ничего не заметила. Нужно было успокоиться и перестать думать Маше. Я даже не догадывался, что через столько лет всё это будет меня трогать! Выкурил я сигареты три, одну за другой, без перерыва прикуривая от предыдущей, а потом спохватился: сейчас концерт может закончиться, и все ринутся к выходу. Вот уж, что называется, решил ускользнуть и вышел раньше!

Но в фойе ещё никого не было, концерт продолжался; я быстро накинул пальто, выскочил на улицу, подставляя разгорячённое лицо осеннему ветру, и замер. Впереди, метрах в пятнадцати, шла Маша с каким-то мужчиной, который нёс гитару. Это просто удача, что я не столкнулся с ними в гардеробной! Они оживлённо разговаривали и смеялись над чем-то. Что-что, а заразительно смеяться она всегда умела. Внезапно меня охватила ревность. Я подумал: «Муж, наверное? Тоже пишет стихи и сочиняет песни? Выбрала, конечно, из своего круга».

Они шли не торопясь, и мне пришлось замедлить ход. Можно было повернуть в другую сторону и попытаться забыть об этой встрече, но какая-то неведомая сила толкала меня так же не спеша двигаться за ними. Я не мог оторвать взгляда от Маши и не мог показаться ей. Уже был вечер, полумрак, Пушечный переулок плохо освещался, и я надеялся, что меня никто не заметит. Так я и шёл за ними, мучаясь от неразрешимой проблемы: исчезнуть или ещё хоть какое-то время иметь возможность видеть её. Мы подошли к метро, и вдруг мужчина с гитарой заторопился ко входу, а Маша помахала ему рукой, что-то крикнула вслед, побежала к подъехавшему троллейбусу, вскочила в него; дверь захлопнулась, и Маша опять навсегда исчезла из моей жизни.

А я пошёл вдоль Политехнического музея к скверу, который спускался к метро «Площадь Ногина», и сел на лавочку. Я давно уже не вытаскивал из себя воспоминаний о той давно забытой жизни, но теперь от них невозможно было избавиться. В душе я жалел, что встретил Машу, что снова внутри что-то защемило от невозможности повернуть всё вспять, и в то же время я обрадовался, что увидел её.

В памяти всплыл наш последний разговор с Машей после непонятной и невообразимой ссоры, перечеркнувшей то хорошее, что должно было бы быть между нами и чего не произошло. Душная ночь в Крыму, когда ребята из её класса, которые, как и мы, работали здесь летом, только в другом совхозе, в так называемом трудовом лагере, приехали к нам однажды переночевать, чтобы потом отправиться в поход в горы. Мы все были из подмосковного города Балашихи, только я жил во Второй Балашихе, а Маша в Третьей; учились в разных школах, а познакомились на производственной практике, которую проходили на Балашихинском машиностроительном заводе в Третьей Балашихе. В то лето мы закончили десятые классы и в каникулы перед учёбой в последнем, одиннадцатом, классе с радостью отправились к Чёрному морю работать и отдыхать. Тогда, по-моему, все школы Подмосковья сошли с ума и разъехались летом по совхозам Крыма, Кавказа, Молдавии, средней полосы и прочих мест страны.

А ведь я тогда очень надеялся, что она тоже приедет со своими ребятами к нам переночевать, хотя всё ещё был очень зол на неё и обязательно хотел зацепить чем-нибудь, увидеть и понять, заденет это её или нет. Когда они подходили к дому, где мы проживали, вся наша компания сидела за большим столом во дворе: мы ждали ребят, чтобы начать ужинать. Со мной рядом на лавочке примостилась Анька Фокина, моя соседка по парте и очень хорошая, всё понимающая подруга. Я тогда её нарочно обнял; она сначала удивилась — что это, мол, за нежности, — но поскольку никогда не спрашивала ничего, но всегда поддерживала во всём, решила, что мне для чего-то это нужно, и мы стали изображать влюблённую пару.

Но Машка и глазом не моргнула, старания мои были тщетными. Очевидно, всё было закончено в наших отношениях. Шла она, такая красивая, совершенно неотразимая — по крайней мере, мне так казалось, — и насмешливо смотрела на меня, как бы говоря: «Вот какая я великолепная, и ты меня совершенно не интересуешь». С двух сторон от неё шли и как будто охраняли явно неравнодушные к ней два её одноклассника; но мы с ней даже не кивнули друг другу, когда все здоровались, а оба сделали вид, что незнакомы.

Рука моя продолжала лежать на плече Анюты и стала мне мешать, но я никак не мог придумать повода её убрать. Потом подумал: схожу-ка я на кухню и что-нибудь принесу, — а когда вернулся, руки назад не положил. Анюта заинтересовалась таким моим действием и вопросительно посмотрела на меня. Но я невозмутимо сел и сделал вид, что так оно и должно быть.

Их ребята разместились на ночь в нашей комнате, а девчонки отправились спать к нашим девочкам. Я потом долго ждал Машу в ночи, стоял в темноте в кустах и почему-то был уверен, что она выйдет, когда все заснут. Я обязательно должен был ей сказать, что я ничего не забыл и хочу быть с ней. Но она всё не выходила и не выходила; я даже перестал надеяться, тем более что очень хорошо помнил, как она шла со своими ребятами к нам, как всегда надменно задрав нос и презрительно глядя на меня. В голове стали мелькать мысли, что она так и не появится и уже спит крепким сном, нимало не заботясь о том, жду я её или нет.

И тем не менее, когда я окончательно решил, что жду напрасно, и уже собрался пойти куда-нибудь в темноте прогуляться, так как заснуть не надеялся, Маша всё-таки вышла из дома и уселась на лавочку — похоже, ей тоже не спалось. Это меня воодушевило, но, наверное, я слишком долго ждал её, потому что когда я подсел к ней, говорить было не о чем. Я уже не помню, что нёс; разговор не клеился, стена отчуждения была слишком крепка, но злость моя постепенно улетучивалась и улетучивалась, пока не исчезла совсем, а с ней исчезло и моё желание что-то Маше объяснять. Просто хотелось сидеть рядом с ней посреди этой крымской ночи и радоваться, что она рядом. Как сейчас помню, небо было всё усыпано яркими звёздами, стояла пронзительная тишина и только изредка стрекотали где-то в кустах цикады.

Разговор прекратился сам собой; мы долго сидели молча, запрокинув головы к звёздам, и я, наверное чтобы как-то поддержать его, неожиданно для самого себя и сам не знаю почему, вдруг сказал:

— Вон, видишь, Большая Медведица, моё любимое созвездие.

Маша несколько секунд молчала, а потом вдруг резко встала и, ничего не говоря, ушла в дом. Меня как током пронзило: она ведь только что хотела сказать то же самое, а я её опередил. Это была какая-то невидимая нить, которая вдруг протянулась между нами и крепко-накрепко связала нас навсегда. Но Маша не захотела, чтобы эта нить нас связывала, поэтому она встала и ушла. В этот момент, когда мы так одинаково оба подумали об одном и том же, я вдруг окончательно понял, что был просто полным идиотом: она никогда не станет моей и навсегда останется моей.

На следующее утро её компания отправилась в поход в горы. Я стоял и видел, как Маша уходит, в глубине души понимая, что сейчас она исчезнет навсегда. Маша опять шла между теми же двумя сопровождающими её ребятами, шла молча, и мне показалось, что была напряжена. Я тогда загадал, как в своё время сделал Андрей Болконский в книге «Война и мир» Льва Толстого, когда он встретил Наташу Ростову на балу: «Если Маша оглянется, я на ней женюсь». Она не оглянулась. Я усмехнулся своим мыслям, долго ещё смотрел ей вслед, пока вся группа не скрылась за поворотом, и никак не мог оторваться от пустой пыльной улицы: мне казалось, что сейчас должно произойти что-то невероятное и Маша вернётся.

Сзади до меня легонько дотронулась Анюта Фокина:

— Ты чего тут замер? Что-то случилось? Поехали на море купаться, автобус пришёл.

Мы жили в семи километрах от побережья, совхоз предоставлял нам каждый день автобус для поездок к морю. Я очнулся и оглянулся на Анюту.

— Да нет, ничего не произошло; так, задумался, — сказал я и мысленно добавил: «Просто у меня только что разрушилась любовь».

Рядом с Анютой стоял Макс, мой лучший по жизни друг, и внимательно смотрел на меня. При всей его видимой толстокожести — а я знал, что она была у него напускной, — он всегда понимал меня лучше всех. Максим встретился со мной глазами и по моему взгляду тоже в этот момент всё понял. Нужно сказать, что с этого дня он никогда больше не позволял себе никаких шуточек в мой адрес по поводу Маши и меня, которые раньше из него просто выпирали и которые он любил сопровождать громким хохотом, за что всегда получал от меня по шее. Скорее всего, именно в тот момент он догадался, насколько всё было для меня серьёзно. Когда мы через год закончили школу, Макс предложил напроситься в военкомате пойти вдвоём служить на флот и уехать куда-нибудь далеко-далеко и надолго. Он надеялся, что время и расстояние сделают своё дело…

Я долго ещё сидел на лавочке в сквере у памятника героям Плевны, отгоняя от себя нахлынувшее наваждение, а потом побрёл к метро и поехал к себе в Кузьминки. Пора уже было заканчивать с самоистязанием, возвращаться домой и отпустить Валентину Петровну, которая всегда сидела с Машей, если мы с Верой куда-нибудь отправлялись вдвоём. Мысленно переключился на дочурку, и волна нежности захлестнула меня. Я ехал и думал: какую же сегодня Маше сказку почитать, если она ещё не спит? Про Иванушку-дурака? Но все его приключения заканчивались удачно, да он и не был-то особенным дураком, так его звали только злые люди. Во всех сказках у него всё ладилось, он всегда побеждал всяких там кощеев бессмертных или змеев горынычей. Нет, под моё настроение, наверное, лучше будет прочитать ей про ослика Иа-Иа из книги про медвежонка Винни-Пуха, она эту книжку очень любит. Да и герой-ослик слишком уж сильно в этот вечер был похож на меня.

Глава вторая

Наутро у Сергея поднялась температура; непонятно было, то ли он простудился за прошлый день, то ли началось внутреннее воспаление из-за травмы. Безмятежное настроение как рукой сняло. Только этого сейчас не хватало! Вчера весь день моросил дождь; пока мы тащили носилки, всем было тепло, у меня в такие моменты спина даже становилась мокрой от напряжения, а вот Сергей всё время лежал; даже накрытый курткой, он мог замёрзнуть, тем более что температура окружающей среды сильно понизилась. Серёжка, правда, ничего нам не говорил, от него всегда можно было услышать только какие-нибудь шуточки. Вечером, пока мы не разожгли костёр, все тоже немного подмёрзли, тем более что одежда на нас за день пропиталась водой. Моя куртка, например, снаружи была насквозь мокрой, хотя внутри вроде оставалась чуть влажной, а вот за ворот свитера струйки воды всё время, пока мы шли, затекали на спину и противным ручейком сползали вниз по спине. Я не говорю уже о брюках, ботинках и носках — всё насквозь промокло, пришлось у костра вечером заняться капитальной сушкой одежды. Хорошо, что от Наденьки исходил сильный жар и можно было сидеть под навесом даже раздетым, пока всё не просохло.

Нужно было как-нибудь сбить у Сергея температуру. Мы с Михалычем перерыли всю аптечку, но кроме анальгина там нашлись только что-то обезболивающее и всякие бинты, перекись водорода и прочее, что необходимо при травмах. Аптечка не была приспособлена для лечения простуды и воспаления. Я стал рыться в нашем мешке: не может быть, чтобы Светка не положила для Серёги каких-нибудь лекарств, — она всегда строго за этим следила и беспокоилась о его здоровье. И действительно, на самом дне я нашёл полиэтиленовый пакет, в котором была куча лекарств: что называется, и от головы, и от живота, и от всего прочего. Знала Светка, что мы летим в тьмутаракань! Я даже Серёжке позавидовал: моя Вера себя этим не обременяла, ей было всё равно. В общем, повезло; мы напичкали Серёжку всякими нужными лекарствами и снова двинулись в путь.

Сегодня идти было гораздо легче, чем вчера. Видимо, как-то устаканился ритм движения, появилась привычка правильно ставить ноги на тропе, да и дождь наконец прекратился, только серая мгла закрывала всё вокруг и тучи всё так же висели прямо над нами. Я шёл и думал только о том, что когда-нибудь всё это закончится и при удаче мы вернёмся домой, будем потом вспоминать наше приключение и вытаскивать из памяти только смешные моменты. Да, пожалуй, ещё навсегда запомнится окружающая нас природа. Несмотря на то, что яркие краски поблекли под дождём и всё виделось только в сером цвете, открывающийся перед нами ландшафт был просто фантастическим. Мы поднимались на сопки, заросшие лиственницами и карликовой берёзкой, а дальше снова, куда только достигал взор, до горизонта простирались такие же сопки, кое где прорезанные ручьями; но если уж появлялся ручей, то он каждый раз представлял собой необыкновенной красоты водопад, стекающий со скальных выходов тёмных, почти чёрных каменистых пород.

Михалыч по ходу насвистывал какую-то мелодию, командовал, когда нужно сменяться у носилок, когда останавливаться на привал. Во время отдыха он вытаскивал помятую пачку «Примы», а я пристраивался к нему со своими сигаретами «Ява»; хорошо хоть, я ими вдоволь запасся ещё в Москве. Серёжа не курил, Петя и Семён тоже, и мы дымили вдвоём. Это согревало и умиротворяло.

Михалыч хитро поглядывал на меня:

— Ну что, не бывали вы в таких переделках?

— В таких — нет, но объездили уже много чего.

— Молодые ещё, успеете набраться.

— Да, здесь у вас чего только не насмотришься!

— Такие случаи редко бывают, это называется чрезвычайное происшествие. Хотелось бы, чтобы всё это хорошо закончилось.

— Будем надеяться… А всё-таки из-за чего произошла авария?

— Ребята сказали, вроде отказал высотомер; впрочем, это будет известно только после того, как проверят приборы. Они там что-то захватили с собой из вертолёта, я не специалист.

— А как же нам повезло выжить? Я так и не понял, как мы приземлились.

— Похоже, мы зацепили пологий склон; шасси сломались, мы сначала проехали на брюхе по инерции вперёд, а потом медленно сползли с горы назад и остановились. Считай, что родились в рубашке.

Серёжка, который лежал рядом и слышал наш разговор, вдруг спросил:

— Михалыч, а ты когда-нибудь ещё падал с самолётом или вертолётом?

— Боже упаси! И больше не хочу.

Мы засмеялись, а Серёжка снова взмолился, чтобы мы его не смешили: смеяться ему было всё ещё трудно.

К вечеру мы подошли к неширокой речушке; она, как мы увидели на карте, впадала в нижнем течении в реку, к которой мы направлялись. Сначала подумали, что удастся пройти вдоль неё и достичь нужного места, но она оказалась зажатой в вертикально идущих вверх скалах, что очень затруднило бы передвижение, а может и сделало бы его невозможным. Пришлось речку пересекать, сначала спустившись по почти вертикальному склону, бродить через неё и затем опять подниматься по такому же вертикальному склону на сопку, покрытую кустарником и лиственницами.

Нести Сергея на носилках здесь было невозможно, и мне пришлось, обняв его за плечи, тащить вниз. К концу дня ему опять стало хуже; он не жаловался, но я видел, что губы у него обметало от температуры и он еле передвигал ноги.

Когда мы почти спустились по галечной осыпи к речке, Серёжка вдруг через силу засмеялся.

— Ты чего смеёшься? — спросил я, стаскивая его вниз по камням, почти взвалив на себя.

— Да вот вдруг вспомнил какой-то фильм о войне, где разведчики тащили связанного немца, языка, а тот тоже еле передвигал ноги. Наверное, я сейчас очень похож на него.

— Ты как себя чувствуешь-то?

— Не дождётесь, — и он опять со стоном рассмеялся.

Труднее всего было перетаскивать его через само водное препятствие. Мы думали снова положить Сергея на носилки и так его перенести, но течение было быстрым, речка узкой, шириной только раза в два больше носилок, и достаточно глубокой — выше колен, а на другой стороне сразу вверх шла гора, поэтому носилки бы тут только мешали. Сам же Серёжка, переходя речку вброд, мог не удержаться на ногах. Ребята предложили сделать так называемую стенку — это когда втроём пересекают течение, положив друг на друга руки, — но мне не хотелось, чтобы Яковлев брёл по ледяной воде, и я просто взвалил его себе на спину; Светке потом скажу, чтобы меньше его кормила, а то тащи такого бугая! Мне дали в руки какую-то дубинку и страховали рядом, пока я перебирался с ним через поток.

В это время Михалыч вдруг очень заинтересовался окружающими выходами скальных пород; он немного отстал от нас, повозился около скал, что-то там отбил молоточком из своего рюкзака — какие-то куски камней, потом взял карту и отметил место, где мы переходили ручей. Вот что называется геолог! Даже в таких условиях у него проснулся профессиональный интерес.

Наконец мы забрались по скалам наверх и решили заночевать здесь на небольшой полянке, покрытой мягким ягелем и карликовой берёзкой среди всё таких же кривоватых лиственниц; сил двигаться дальше уже не было. Вода осталась внизу, но лётчики вытащили из рюкзака непромокаемый резиновый мешок, в который они раньше положили прибор, снятый с вертолёта, ещё раз спустились в каньон и набрали в него воду. Мы уложили Серёжку под натянутый, как и вчера, тент и развели костёр. Он быстро отключился, даже не дождался ужина, просто заснул. Я решил: пусть немного поспит, потом его накормлю и напою горячим чаем.

Настроение у меня было отвратительным. Я уже проклинал тот день и час, когда мы решили слетать в тайгу к геологам вместо того, чтобы спокойно отправиться в Москву из Туры, хотя, конечно, понимал, что от того, полетали мы в отряд к геологам или нет, ничего не зависело: приключиться что-нибудь подобное с нами могло где угодно. Лишь бы Серёжке не стало хуже и спасатели за нами прилетели вовремя! А погода как была мерзкой, так такой и оставалась, только дождь то начинал моросить, то снова заканчивался, но всё было пропитано сыростью и неба видно не было.

Серёжка вдруг открыл глаза и сказал мне тихо, так чтобы никто не услышал:

— Я не умру, не бойся.

— Да я так и не думаю.

— Вот я тебе это и говорю, чтобы ты не думал, — и снова закрыл глаза.

Я положил руку ему на лоб: температура вроде спала, лоб покрылся испариной. Это было хорошо.

К вечеру третьего дня мы вышли к реке. Лес отступил, и мы оказались рядом с большой галечной отмелью, куда на воду мог сесть вертолёт или гидросамолёт — ширины реки для этого хватало. Оставалось только ждать лётной погоды.

Сергей ещё периодически температурил; мы поили его горячим чаем, впихивали в него всякие лекарства, и он вроде стал немного приходить в себя. Я боялся только, чтобы не началось воспаление лёгких — с этим мы бы не справились. Но тут ещё выручал и вечный оптимизм Сергея: никогда в жизни, ни в какой ситуации, я не видел его в упадническом настроении, у него на любой случай были свои искромётные шуточки, и этим он всё время заражал всех нас. С ним всегда всё казалось лёгким и простым, он умел создавать вокруг себя атмосферу удачи и счастливого завершения всех неприятностей. Сейчас, пожалуй, в жизни у меня не было друга ближе; я очень надеялся, что всё закончится хорошо и я его ни за что не потеряю.

А ещё через день выглянуло солнце, облака поднялись, небо прояснилось, и мы стали ждать спасателей. Серёжка кашлял, охая от боли; у него начался сильный насморк; похоже, что это всё же была простуда. Лётчики от безделья целыми днями ловили хариусов, и мы запекали их на палочках, даже пытались коптить, закладывая в ветки ольхи: листья прогорали, пропитывая рыбу запахом дымка; нужно было не упустить момент, когда она начнёт гореть, и снять с костра. Это была пища богов! Вокруг было много голубики, я собирал её и кормил ягодами Серёжку — пусть насыщается витаминами! В общем, еды нам хватало, единственное, чего недоставало, — хлеба. Сухари быстро закончились. И хотя Михалыч пытался что-то изобразить из захваченной муки, лепёшки, конечно, можно было есть, но они всё равно были далеки от совершенства, не хватало основных ингредиентов — молока и дрожжей или соды. Но то, что мы умудрялись их критиковать, говорило о том, что с голоду не умирали.

Вскоре издалека раздался долгожданный рёв моторов, прилетел вертолёт и повёз нас прямо в Туру. Михалыч так и не попал к загадочному Воловцу — лететь к нему было сейчас некогда.

На аэродроме к Серёжке сразу подбежала местная врачиха, осмотрела его, но сказала, что в Туре хорошей медицинской аппаратуры нет, и предложила лететь в Красноярск; она уже созвонилась с красноярскими врачами, и Серёжку прямо на аэродроме будет ждать скорая помощь.

Мы загрузились на рейсовый самолёт, а перед этим я успел сбегать к начальству отметить командировки, получить поздравления с прекрасным спасением и пожелания прилетать опять сюда в гости. Я посмеялся про себя, вспомнив шутку из прекрасной комедии «Бриллиантовая рука»: «Уж лучше вы к нам!» Жалко было расставаться с ребятами-вертолётчиками; вряд ли когда-нибудь увидимся, а ведь общие невзгоды очень нас сроднили, но адресами обменялись. И с Михалычем договорились встретиться, когда он с полевых работ вернётся осенью в Москву. Хотелось не терять в своей жизни такого могучего человечища.

Ещё через день я возвращался в Москву. Всё удачно закончилось: я доставил Серёжку в больницу. Врачи долго его осматривали, а я сидел в коридоре и ждал вердикта. Наконец врач вышел и сообщил, что кроме переломов ключицы и ребра у него ещё оказалась сильная простуда, которую мы с Михалычем, большие «специалисты» в области медицины, всё-таки смогли кое-как купировать ещё в тайге и она не превратилась в воспаление лёгких. Я хотел остаться в Красноярске и ждать, когда Сергея выпишут, но врач сказал, что угрозы для жизни никакой нет, лежать ему ещё по меньшей мере недели две и мне нечего тут болтаться без дела.

Я принёс Яковлеву апельсинов и яблок для поправления здоровья, и он, можно сказать, пинками вытолкал меня из больницы.

— Светке ничего не рассказывай, скажи только, что сломал ключицу и ребро, потом ей всё сам расскажу.

Я подумал, что уж Светка-то не будет ждать, пока он ей сам всё расскажет, а вытрясет из меня всю душу, и придумывал, чего бы такого поправдоподобнее соврать, чтобы она поверила и не очень ругалась. От неё никогда ничего нельзя было утаить, она видела нас обоих насквозь и знала как облупленных.

Пока мы ждали спасателей в тайге, Петя и Семён опять наловили в реке и засолили хариусов. В Туре они нам с Серёгой вручили несколько толстых рыбин; одну я хотел оставить Серёжке для поправления здоровья, но он заартачился — мол, куда её тут деть — и сказал, чтобы я отдал рыбу Светке, а если не получится и она от злости не захочет со мной встречаться, засунуть рыбу в морозильную камеру в моём холодильнике, чтобы она не испортилась, пока он тут в больнице будет отлёживать бока.

Теперь вот я, нагруженный рыбой и всякими эмоциями, летел в Москву и опять старался отгонять воспоминания, которые всегда лезут в голову, если больше её нечем занять. Ситуация, когда ты находишься на грани жизни и смерти, очень способствует разведению соплей и жалости к себе самому. За четыре часа полёта нужно было расставить всё внутри себя по полочкам, опять запретить себе думать о несостоявшемся, вернуться в родные пенаты и продолжать жить, как и раньше. Другого не будет, и нечего травить себя всякими воспоминаниями и копаться в душе.

Я снова в мыслях переключился на Серёжку: никак не мог окончательно решить для себя, правильно ли я поступил, оставив его одного в Красноярске, хотя и Серёжка и врач уверяли, что я тут больше не нужен. Да и сидеть просто так без дела не хотелось; нужно было отвезти отснятый материал на работу, и пора уже было сообщить всем, что с нами произошло.

С Яковлевым мы были знакомы с семьдесят седьмого года, уже целых семь лет, а мне казалось, что всю жизнь. После срочной службы на Тихоокеанском флоте, куда мы попали вдвоём с моим лучшим школьным другом Максимом Кругликовым, я вернулся домой в Балашиху, полный всяческих надежд и восторга, что я наконец свободен и могу начать заново строить своё будущее. За годы службы здесь всё переменилось, и, вернувшись из далёких краёв, я вдруг осознал, что очутился в каком-то вакууме: у друзей и знакомых была своя жизнь. Они, конечно, обрадовались нашей встрече, похлопывали меня по плечам, говорили, что я возмужал и повзрослел, но было понятно, что вот сейчас они отойдут и забудут, потому что у всех свои дела, свои заботы.

Максим остался во Владивостоке, я его там женил на очень симпатичной девушке; после службы он собирался пойти учиться, стать морским офицером и служить на флоте. Серёжка Юров, второй мой лучший школьный друг, жил теперь в Москве с родителями в семье старшей сестры, учился в МГУ, и ему тоже было не до меня, хотя мы, конечно, встретились как родные. Мой брат, Виталий, за это время женился, обзавёлся детьми-погодками. Старший его сын только начинал ходить, а младший был совсем младенцем. Жил Виталий со своей семьёй вместе с нашими родителями в той же квартире, откуда я ушёл служить на флот; конечно, мне выделили мою комнату, но я чувствовал, что мешаю им. Отец, мама и брат работали на фабрике, как и раньше, только теперь у мамы появилась ещё и обязанность нянчить внуков. В душе постепенно стала накапливаться опустошённость: я не знал, куда себя деть в этой ставшей уже чужой для меня жизни на гражданке. Внезапно вырвавшись из привычного и размеренного течения дней на Дальнем Востоке, где всё было понятно, где всё решали за меня и оставалось только безоговорочно выполнять команды и служить во славу Родины, я вдруг осознал, что прошедший кусок моей жизни закончился и пора решать, как жить дальше.

Ещё во время службы я стал задумываться о том, чем я хочу заняться в будущем, и за это время мои мысли приобретали всё более чёткие очертания: я хотел стать хорошим фотографом или кинооператором, работать где-нибудь в газете или на телевидении. В десятом классе я увлёкся фотографированием: отец подарил мне превосходный фотоаппарат с кучей дополнительных объективов, и я с удовольствием осваивал тонкости этого занятия. Перед тем как нас с Максимом забрали на флот, я почти полгода проработал в Москве в фотоателье (случайно зашёл в него, гуляя по улицам, и оказалось, что там нужен помощник) и на всю жизнь остался благодарен моему первому учителю — пожилому фотографу Илье Михайловичу, который всё это время учил меня премудростям этой профессии.

После возвращения я стал каждый день ездить в Москву, подыскивая подходящее учебное заведение. Это занимало у меня всё свободное время и отвлекало от грустных мыслей, что я стал тут совсем чужим. Отец и слышать не хотел, чтобы я шёл работать: я был основной его надеждой в жизни, я должен был получить высшее образование и стать примером потомкам, поэтому он настаивал, чтобы я поступал на дневное отделение, и даже обещал помогать деньгами. Я не мог его переубедить и сломать его мечту: старший сын его надежд не оправдал, так хоть младший станет гордостью семьи.

Однажды я встретил Аню Максютину, подружку моего одноклассника Витьки Купарина. Я знал её с самого детства, она жила тут же, во Второй Балашихе, мы учились с ней вместе в начальных классах, а потом она перешла в другую школу и попала в один класс с Машей Черкасовой. Они с Витькой ко времени нашей встречи уже поженились, но детьми пока не обзавелись. Я очень обрадовался ей — мы всегда симпатизировали друг другу и теперь не могли наговориться.

Она рассказывала обо всех наших общих знакомых, которых я ещё не успел повидать, и вдруг сказала:

— Да, ты знаешь, Черкасова Маша — помнишь такую? — тоже вышла замуж, примерно год назад, теперь живёт в Москве. Я-то её давно не видела, мне кто-то рассказал.

Я боялся именно этого: вдруг мне кто-нибудь что-нибудь сообщит о Маше. Общих друзей и знакомых у нас с ней к этому времени не осталось, и я был уверен, что никто о ней не напомнит, а тут вдруг Анька образовалась; я и забыл, что она когда-то с Машей вместе училась. Честно говоря, мне больше всего хотелось ничего о ней не знать — так было проще жить. Аня, слава богу, не заметила, как я внутренне напрягся, и я незаметно перевёл разговор на другое.

Анюта ушла, а я вдруг чётко понял, что мне просто необходимо исчезнуть из Москвы, куда угодно, лишь бы подальше: жить в одном городе с Машей и её новоявленным мужем для меня было невыносимо. В глубине души я осознавал, что, конечно, это когда-нибудь должно было произойти, но даже в те мимолётные минуты, когда я за эти годы разрешал себе вспоминать о ней, я всегда представлял её одинокой, и если уж быть до конца честным, то ожидающей встречи со мной.

Короче, уехал я в Ленинград и поступил в Ленинградский институт киноинженеров. Мне помогло то, что я к этому времени имел хоть и небольшой, но стаж работы в фотоателье и годы службы на флоте. А когда в конце учёбы нас, студентов, ожидало распределение в разные концы Советского Союза, я подумывал о том, что было бы неплохо уехать в Сибирь или ещё дальше и работать в каком-нибудь далёком городе оператором на телевидении или хотя бы фотографом в газете. Но тут за дело взялся мой отец. Он решительно заявил, что хватит уже блудному сыну кочевать по другим городам, и принялся устраивать мою судьбу. Откуда-то на горизонте появился какой-то его дальний родственник, которого я и в глаза-то никогда не видел, но, оказывается, он существовал и был большим чиновником в области культуры; отец провёл с ним соответствующие переговоры, и, вопреки моим мечтам оказаться на краю света, я быстренько получил распределение на работу в киностудии «Мосфильм».

Таким образом я оказался в этом престижном месте и очень быстро понял, что в жизни-то хотел совсем другого. Я мечтал снимать не художественные фильмы, а хронику, фильмы документальные, работать вместе с корреспондентами, ездить по стране, знакомиться с разными людьми и повидать места, в которые в обычной жизни я бы никогда не попал. Конечно, почётно было работать на знаменитой на всю страну, а может и мир, киностудии, но я чувствовал здесь себя каким-то лишним и неприкаянным. Таланта, наверное, бог не дал становиться знаменитым оператором, и я в основном болтался на подхвате. Меня мало интересовала среда знаменитых актёров, режиссёров, я был среди них чужим. Потом я познакомился с Верой, которая работала тут же, женился и к концу первого года работы на Мосфильме понял, что жизнь моя пропала, всё идёт не так, а впереди меня ждёт только серая мгла.

Мне кажется, я бы в конце концов просто спился от тоски и безнадёжности; но однажды я попал на вечеринку своего сослуживца Юры Мельника. В середине вечера, пока Вера наслаждалась обществом других приглашённых, Юра позвал меня на кухню покурить. За столом сидел худощавый парень примерно моего возраста, лениво потягивая коньяк и периодически так же лениво посматривая сквозь бокал на свет настольной лампы.

— Познакомьтесь: Сергей Яковлев — Андрей Бежин, — представил нас Юра друг другу.

Сергей так же лениво оторвался от созерцания своего бокала с коньяком и оценивающе глянул на меня. Ну уж этого я никому разрешить не мог и начал злиться.

— Сергей работает репортёром в студии документальных фильмов, ему нужен напарник, оператор.

— А старого он что, свёл в могилу? — насмешливо сказал я.

Сергей вдруг с интересом посмотрел на меня.

— Почти… Пошёл наверх по карьерной лестнице. Юра сказал, что вам не нравится работать на Мосфильме. Почему? Это ведь так престижно.

Сдерживая раздражение, я всё-таки решил ему ответить:

— Потому что мне нравится другое. Хочу ездить по стране, снимать то, что мне хочется.

— Ну, у нас снимать то, что хочется, тоже не получится, такое придётся снимать, что называется, в стол. А вот поездки обещаю, особенно в какие-нибудь передовые совхозы или на всесоюзные стройки, — освещать трудовые достижения рабочих и колхозников и выявлять всяческие недостатки. А вообще-то смотреть и рассказывать, как живёт простой народ в нашей стране. Мне тут Юра показал ваши снимки, мне они понравились; вы мне, пожалуй, подходите. А фильмы вы тоже умеете снимать?

Разозлился я тут уже окончательно:

— Надеюсь, что да. Только вот ваших работ мне Юра как-то не показывал, поэтому я ещё не знаю, подойдёте ли вы мне.

Сергей вдруг широко улыбнулся; ленивое выражение его лица куда-то сразу пропало, в глазах загорелись весёлые искорки, и от него потянуло таким неимоверным обаянием, что я тоже вдруг весело заулыбался. А Сергей захохотал, протягивая мне руку.

— Если вас такая работа устроит, я думаю, сработаемся. У меня есть ваш телефон, Юра дал; позвоню, когда всё утрясу.

— У меня трудности: я молодой специалист, проработал после института только год, мне ещё целых два года нужно отрабатывать.

— Поговорю с начальством — может, удастся оформить переводом.

На том мы и порешили. Домой я возвращался в приподнятом настроении: впереди замаячило что-то новое и, я надеялся, интересное — а вдруг удастся изменить свою жизнь! Когда мы с Верой вышли из гостей и шли к метро, она заметила, что со мной что-то происходит, пристала с расспросами, и внезапно ей в моей идее перейти на другую работу всё понравилось, тем более что из-за командировок зарплата обещала стать выше. Да и вообще, она считала, что муж и жена должны работать в разных местах.

Через две недели меня вызвал начальник и сказал, что на меня пришёл запрос на перевод — оказывается, я совершенно необходим в другом месте.

— И чего это тебе у нас не понравилось?

— Да всё мне понравилось, но там зарплата больше, — соврал я. Что бы я ни говорил, меня всё равно сочли бы полным дураком, поэтому я не стал утруждать себя объяснениями.

Вот так я и попал в лапы Сергея Яковлева, этого неутомимого труженика, оптимиста, выдумщика и вообще потрясающего человека, с которым я не только сразу сработался, но и обнаружил, что мы совершенно одинаково смотрим на жизнь, понимаем друг друга с полуслова и будем в любой жизненной ситуации стоять друг за друга до конца. Серёжа к этому времени уже был женат на Свете, с которой он познакомился ещё во времена учёбы в институте; правда, Света работала экономистом, она закончила Плехановский институт и по характеру была твёрдым, непробиваемым начальником. В то время у них был только сынишка двух лет, который ходил в ясли, а через год родилась и дочка. Светка, несмотря на свою внешнюю суровость, очень нежно относилась и к мужу, и к детям и носилась с ними, как курочка со своими цыплятами. Она была очень заботливой мамой и женой, хотя всё время старалась показать всем, что строга безмерно.

Я очень быстро был включён в штат их семейства. А вот Веру Света приняла холодно, но старалась этого не показывать. Впрочем, Вера не очень интересовалась Яковлевыми, это был не её круг людей, но благосклонно отпускала меня к ним на посиделки. Как же я любил это время, когда мы собирались у Яковлевых и говорили, говорили, говорили! И что только не обсуждалось у ребят на кухне за чаем с пирогами, сколько всяких идей и замыслов зародилось здесь, трудно даже сосчитать! Я просто отдыхал у них душой; с Верой у меня такого тёплого дома не получалось. Потом у нас родилась Маша, это снова на какое-то время сблизило меня с Верой, стёрло все взаимные претензии и недовольства, я начал надеяться, что наше с ней охлаждение друг к другу пройдёт; но через некоторое время мы опять начали отдаляться и как-то незримо в конце концов пришли к общему знаменателю: жить вместе, но так, как каждый считает нужным.

Мой самолёт прилетел в Москву ночью; интересное чувство: я вылетел из Красноярска в девять вечера и прибыл в Москву тоже в девять вечера, разница во времени равна длительности полёта; кажется, что проваливаешься в другое измерение времени, а на самом деле объяснение очень простое.

К одиннадцати часам я подъезжал к дому и думал, что моя Машенька уже спит, а Вере совсем ничего не хочется рассказывать. Моральная усталость наконец нахлынула на меня; я вдруг чётко стал осознавать, что нам всем очень крупно повезло выбраться из этой истории практически без потерь, ведь всё могло закончиться совсем плохо. А ещё могучий образ Светки нависал надо мной, напоминая о предстоящем разговоре с ней.

Дверь открыла Валентина Петровна и поднесла палец к губам — мол, тише, Маша спит.

— А вы почему не у себя дома? Поздно ведь, Вера где? Опять на своих посиделках, ещё не вернулась?

— Вера уехала…

— Куда?

— Сказала, что у неё срочная командировка, оставила тебе письмо. — Валентина Петровна протянула мне запечатанный конверт.

— Какая командировка, у неё сроду не было никаких командировок! — Я раздражённо швырнул куртку на вешалку. — Что она там удумала?

Я даже в страшном сне не мог представить, что могло случиться, если Вера вдруг сдвинулась куда-то с места из-за работы.

Валентина Петровна как-то виновато посмотрела на меня:

— Андрюша, я ничего не знаю… Я, пожалуй, пойду.

— Подождите, я тут солёного хариуса привёз, возьмите одного. Вы такого никогда не ели.

Я вытащил из рюкзака толстую вкуснятину, вручил Валентине Петровне и отправил её вместе с рыбиной домой. Схватил конверт, хотел тут же его вскрыть, но что-то меня удержало. Пожалуй, сначала позвоню Светке, нужно же ей рассказать что-нибудь о Сергее.

Не успел я и рта раскрыть, как Светка стала верещать и ругаться на меня, не давая произнести ни слова. Она была такая во всём — сначала накричит, а потом слушает.

— Где вас черти носили целую неделю? Где Серёжка? Говори быстро, что случилось! Он жив? — Это я так перевёл на литературный русский язык то, что она кричала мне в телефонную трубку.

Наконец я вставил слово:

— Серёжка в больнице в Красноярске, у него сломаны ребро и ключица.

— Что вы там натворили, напились и подрались? А ты, гад такой, почему в Москве и не остался с ним? Почему бросил его одного?

У меня уже не было никаких сил прерывать поток её ярости.

— Запиши телефон и адрес больницы, позвонишь, всё узнаешь.

— Позвонишь?! — Она снова взревела, как бешеный зверь. — Позвонишь? Да я вылечу первым же рейсом! И лучше мне на глаза не попадайся.

Я положил трубку; перекрыть поток её возмущения другим способом я не мог.

Сбросив с себя одежду, залез в душ и долго наслаждался потоком горячей воды, которая смывала с меня все переживания и события последних дней, побрился и привёл себя в порядок. Глубокая ссадина на лбу, которую я получил во время падения вертолёта, уже почти зажила, осталась только коричневая запёкшаяся корка, что придавало мне весьма бравый вид. Письмо так и осталось лежать на столе. Я никак не мог заставить себя взять его в руки.

Наконец, когда тянуть кота за хвост больше было нельзя, я разорвал конверт.

Андрюшенька!

Ты должен меня простить и согласиться со мной: мы должны разойтись. Я полюбила другого человека. Он американец итальянского происхождения, зовут его Джузеппе, он вдовец, у него двое детей. Я улетаю с ним, как только оформим документы. Я не могу взять Машу с собой и надеюсь, что ты всё поймёшь и воспитаешь её хорошим человеком. Я ничего не требую от тебя: ни денег за квартиру, ни наших сбережений, мне ничего не нужно, пусть всё остаётся Маше. Ещё раз: прости меня за всё. Я позвоню через некоторое время — мне нужно, чтобы ты подписал необходимые документы на развод.

Вера

Честное слово, я бы расхохотался, если всё это не было так грустно. Банальное письмо, банальная история, банально брошенный муж! Не банальной была только брошенная ею дочка Маша. Мною овладела такая ярость, что будь Вера сейчас передо мной, я бы точно её придушил. В моём мозгу просто не могло уложиться такое: мать бросает своего ребёнка ради какого-то Джузеппе. Впрочем, Вера точно всё рассчитала — в чём в чём, а в уме ей не откажешь: если я хоть на один миг, что называется, возбухну и буду ей чинить препятствия, она тут же отберёт у меня Машку. Как у Маши потом сложится судьба, как она покалечит её душу, Веру совсем не интересовало, важнее всего была её собственная судьба. Она давно к этому шла, давно пылала надеждой начать какую-нибудь свою необыкновенную жизнь.

Я ничего не знал о родственниках Веры. Приехала она в Москву из какого-то далёкого маленького сибирского городка после окончания школы, устроилась работать в Москве, вышла сразу замуж, потом развелась — видно, первый муж не оказался, как и я, «прекрасным принцем». Рассказала только, что она удрала из дома, бросив всё, когда поняла, что там она ничего в жизни не добьётся. Всё это было в духе её характера: выбраться из глуши любым способом, даже шагая по спинам близких людей. Никогда за эти годы она не вспоминала о своей семье, и никто из них никогда не появлялся на горизонте. После свадьбы нам с Верой удалось вступить в жилищно-строительный кооператив, мой отец помог с первым взносом; теперь мы должны были выплачивать кругленькую сумму за нашу квартиру ещё много лет, но зато это была отдельная, да ещё и трёхкомнатная, квартира, о которой многие могли только мечтать. С её стороны было очень «благородно» отказаться от своей половины денег, которыми мы с ней вместе оплачивали кредит и коммунальные услуги; про сбережения — это она уже погорячилась: сбережений особых не было. Но самым большим благородством, как Вера считала, было то, что она «с барского плеча» оставляла мне Машку, — знала ведь, гадина, что я буду биться за дочь до последнего.

Я сидел на кухне, курил и рычал, как зверь, от злости и ненависти. Её Джузеппе меня нисколько не трогал, мне было наплевать на то, что она изменила мне и, видимо, изменяла уже давно, я хотел только одного — чтобы она больше никогда не попадалась на моём пути, для меня она умерла. Да, это была самая правильная мысль! Пожалуй, лучше всего объяснять всем, куда Вера исчезла: она умерла, поехала в командировку и погибла там в какой-нибудь аварии. Кроме моих родителей и друзей, по большому счёту, никого не будет интересовать её судьба, а я им преподнесу именно такую версию. А что там скажут на её работе, меня не касалось, пусть сама расхлёбывает.

Мне так и не удалось заснуть; всю ночь я вертелся с боку на бок, периодически свирепея и прокручивая в голове произошедшее.

Наутро я отвёз Машу в детский сад и отправился на работу сдавать материалы. По дороге постепенно заставил себя отстраниться от нахлынувших перемен и постарался напустить на себя невозмутимый вид. Заглянул в отдел, народ ахнул — что с нами случилось, никто не знал; геологическое начальство, оказывается, держало язык за зубами.

— Вы где там с Серёгой пропадали? И где он сам? И почему ты так похудел?

Все затормошили меня, забросали вопросами, я просто не успевал отвечать на них.

— Так, стоп, все вопросы по очереди, а то я не знаю, на какой отвечать сначала. Сергей сейчас в больнице в Красноярске, надеюсь, недели через две будет дома; а что приключилось, рассказывать долго.

Отвязаться от любопытствующих было невозможно, и в конце концов пришлось рассказать народу обо всём, что с нами произошло. Все сидели разинув рты, никто поверить не мог, что нам так повезло сначала не разбиться вместе с вертолётом, а потом ещё и выжить в тайге. Я стал просто героем дня. Спрашивали о Яковлеве, волновались, как он там себя чувствует, но я их заверил: всё будет хорошо, всё страшное осталось позади. Женщины охали и ахали, каким я стал худым, и сразу бросились откармливать меня бутербродами.

За всеми рабочими заботами и рассказами я немного успокоился, жизнь потекла прежним руслом; о Вере никто не спрашивал, никто ни о чём не догадывался, да с ней и мало кто из моих сослуживцев был знаком.

Серёжка вернулся в Москву через две недели — его привезла домой Светка, которая, как и пообещала мне в первый вечер, сразу отправилась в Красноярск.

К этому времени с Верой всё уже было закончено. Через несколько дней после моего возвращения мы встретились с ней в каком-то кафе. Она плакала, уверяла меня, что тоже любит дочку, но обстоятельства не дают ей возможности забрать Машу с собой (как будто я дал бы ей эту возможность); привезла какие-то бумаги на подпись, сказала, что всем займётся нанятый ею адвокат и мне не нужно будет выступать в суде. Показала заявление, в котором она отказывалась от претензий на Машу и оставляла её со мной, а я написал заявление, что не претендую на алименты от неё, подписал какие-то ещё бумаги о разделе совместного имущества, в которых Вера тоже ото всего отказывалась. Мне это было противно до чёртиков, я ни во что вникать не хотел, но Вера опять показала себя с деловой стороны, а она всегда была практична и всё сделала безупречно.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.