Бесплатный фрагмент - Точка опоры

Практическое руководство о сложных разговорах с пациентами

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга появилась не из теоретических размышлений, а из живой работы рядом с врачами-онкологами и специалистами паллиативной службы. Я много раз видела, как непросто врачу быть рядом с пациентом в самые тяжёлые минуты: когда нужно сообщить о подозрении на неизлечимую болезнь, подготовить к обследованиям или поддержать, когда надежда становится хрупкой.

Я писала эту книгу именно для того, чтобы у врача были слова и опора, чтобы в сложных разговорах он чувствовал себя уверенно. Поэтому здесь сознательно повторяются ключевые положения протоколов: они как маяки, к которым можно вернуться в любой момент. А многочисленные скрипты и варианты фраз даны не для того, чтобы их заучить, а чтобы каждый мог выбрать подходящее, адаптировать под себя и говорить своим голосом.

Это пособие предназначено для всех, кто сталкивается с онкологическими пациентами в реальной жизни: для онкологов, терапевтов, хирургов, врачей первичного звена, специалистов смежных направлений.

Я знаю, что универсальных формул не существует. Но есть возможность быть внимательным, честным и человечным. И эта книга написана именно для того, чтобы поддержать врача в том, что порой оказывается самым тяжёлым — в умении оставаться рядом с пациентом, которому страшно.

Я хочу выразить благодарность всем медицинским работникам онкологической и паллиативной медицинской помощи, вдохновивших меня, за ценные советы и поддержку при работе над этой книгой.

С уважением и признательностью,

Татьяна Васильева

Глава 1. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИЁМОМ

Невидимая зона

Есть особое пространство во времени — между тем, как лечащий врач говорит: «Я направлю вас в онкоцентр», и моментом, когда пациент впервые переступает его порог. Это время не отмечено в календаре. Оно не входит в протоколы и статистику. Оно не считается этапом лечения. Но это важный этап для человека, ведь именно здесь рождаются страх, отрешённость, бессонные ночи и сомнения в жизни, врачах, себе и Боге.

Неопределенность и ожидание трудно выносить большинству людей. На приём к онкологу пациент может попасть через несколько недель после направления поликлиники. Его путь может быть непростым: он с трудом дозвонится до регистратуры, получит талон, возможно пересдаст анализы, и всё это время он будет в ожидании, напряжении и тревоге.

Особенности восприятия информации о направлении на обследование в онкодиспансер у пациента

Шок и отказ воспринимать полученную информацию

«Мне дали направление — и у меня как будто мозг выключился. Я слышал слова, но не понимал смысла. Вышел из кабинета — и не помню, как дошёл до дома».

Первое, что происходит с человеком — это эмоциональный и когнитивный «ступор». Это не просто испуг или растерянность — это физиологическая и психологическая буря, которая проявляется через несколько ключевых симптомов:

Когнитивный блок:

— Слова врача «доходят», но не осознаются — как будто речь идёт не о нём.

— Пациент может механически кивать, но потом не вспомнит половину сказанного.

— В памяти фиксируется только самое пугающее («рак», «онкология», «опухоль»).

Эмоциональное онемение

— Внутри — пустота, будто все чувства «отключились».

— Возможны физические ощущения: звон в ушах, лёгкая тошнота, дрожь или, наоборот, оцепенение.

— Мир на мгновение теряет привычные очертания — всё кажется нереальным.

Потеря опоры

— Пациент ещё не чувствует себя «больным», но уже не может считать себя «здоровым».

— Нет чёткого понимания, что делать дальше, даже если врач всё объяснил.

— Подсознательно ищет хоть какую-то «точку опоры» (например, зацикливается на повторных анализах или ищет «ошибку» в диагнозе).

В этот момент человек фактически остаётся без системы координат. Не болен официально, но уже и не здоров. И его психика ищет, за что зацепиться.

После первых минут оцепенения включается защитный механизм — отрицание. Человек цепляется за любую возможность, чтобы опровергнуть реальность. Это не рациональное сомнение, а бессознательная попытка психики смягчить удар. Но чем дольше длится отрицание, тем болезненнее становится столкновение с правдой.

Тревожное ожидание

«Это как зависнуть в чёрной дыре. Никто ничего не объясняет, никто не спешит. А ты живёшь с этим внутри — и оно растёт».

Промежуток между направлением и приёмом может составлять дни или недели. И каждое утро пациент просыпается с мыслью: «Что происходит со мной прямо сейчас?».

Он ищет ответы в интернете. Сравнивает симптомы. Прокручивает в голове возможные сценарии. Пугается. Надеется. Читает чужие истории. Пугается ещё больше.

Некоторые люди замыкаются и не делятся со своими близкими, некоторые, наоборот, обрушивают на окружающих все свои эмоции и домыслы.

«Я веду здоровый образ жизни, а тот, кто курит и пьёт, — здоров! Где логика?»

Гнев может быть направлен куда угодно: на близких, на Бога, даже на себя («Надо было раньше провериться!»). Это естественная реакция беспомощности — психика ищет виноватого, потому что так проще, чем принять неизвестность.

Но за гневом часто скрывается глубокий страх. Всё это норма. В рамках шока.

Расфокусировка внимания

«Я не мог ни работать, ни читать, ни говорить с людьми. Всё, что я чувствовал — как будто моё тело больше не моё».

Психика пациента направляет все ресурсы на выживание. Мышление становится «туннельным». Концентрация исчезает. Память подводит. Пациент забывает даты, теряет вещи, не может сосредоточиться даже на простом.

Изменение восприятия времени

«Сначала время шло как в замедленном кино. А потом — бах! — и назначили приём через два дня. И стало страшнее ещё больше…»

Парадокс ожидания: время тянется мучительно долго. Но когда появляется конкретная дата, пациент ощущает резкое ускорение времени и нарастающую тревогу. Он не готов. Хотя, казалось бы, ждал именно этого.

Ощущение одиночества

«Они сказали по телефону: „По анализу вам надо в онкоцентр“. И всё. Как будто бросили меня в воду и сказали — плыви»

Очень часто пациенты жалуются на ощущение покинутости. Они не чувствуют нужной им особой заботы, с ними не говорят, ничего не уточняют и не объясняют. Это порождает ощущение, будто их судьба уже решена. И никто не хочет говорить об этом вслух.

Реальные последствия тревоги

Длительное ожидание в ситуации неопределённости — мощный стрессор. Он ухудшает:

— сон и аппетит,

— способность принимать решения,

— психоэмоциональное состояние.

Важно!

Исследования показывают, что повышенная тревожность и депрессия у пациента напрямую коррелируют со снижением приверженности к лечению. Высокий уровень тревоги в начале пути ухудшает доверие к врачу и приверженность лечению в дальнейшем. Потому что психика уже начала строить защиту — не доверять, не надеяться, не слушать.

Эти разные пациенты…

Зачем врачу знать типологию поведения пациентов в ожидании диагноза?

Пациенты, как и все люди разные. И реакция на страх у каждого своя. Кто-то молчит. Кто-то злится. Кто-то требует ответов. Кто-то замыкается. Врач, зная об этих особенностях, может сохранить не только контакт с пациентом, но и себя.

Важно!

Понимание поведения пациента

— Снижает напряжение во взаимодействии.

Когда врач сталкивается с молчаливым, замкнутым или, наоборот, тревожно-агрессивным пациентом, знание поведенческих типажей помогает не воспринимать реакцию лично. Это не про «неуважение к врачу», а про реакцию на страх, стресс и неизвестность.

Пример: Пациент, задающий десятки вопросов, может восприниматься как «навязчивый» — но скорее всего, он относится к типу контролирующих и нуждается в чёткой информации, чтобы снизить тревогу.

— Позволяет выбрать подходящую стратегию общения

Каждый поведенческий тип требует разных акцентов в беседе:

Тревожному пациенту важно дать опору и чёткий план.

Бунтарю — не спорить, а аккуратно возвращать к реальности через мягкие уточнения.

Молчаливому — активизировать простыми вопросами и включать в диалог.

Воинственному — не вступать в конфликт, а обозначить границы и перераспределить контроль.

Правильно подобранная коммуникация = меньше конфликтов, больше доверия.

— Повышает качество информирования пациента

Пациенты воспринимают информацию по-разному: кто-то переспросит много раз, кто-то забудет всё через 5 минут, а кто-то услышит только слово «опухоль» — и перестанет слышать всё остальное.

Понимание типажа даёт врачу возможность:

— Повторить важное.

— Использовать визуальные материалы.

— Проверить, что человек действительно понял.

— Помогает врачу не выгорать

Зная, что перед вами не «трудный пациент», а человек в сильной тревоге, защищающийся доступным ему способом, врач сохраняет сочувствие и собственный ресурс.

«Я злилась на врача, что он спокойно говорит. А потом поняла — он просто не проваливается в чужую панику, и это помогло и мне успокоиться».

— Создаёт возможность для более глубокого контакта

Уважение к различным реакциям — это основа партнёрства с пациентом, а не иерархии. Когда человек чувствует, что его понимают, он становится: более открытым к информации, более вовлечённым в процесс лечения и более дисциплинированным в соблюдении назначений.

Люди по-разному справляются с неизвестностью. Мы представим вам условные образы пациентов, с которыми врач может столкнуться на первом приёме.

Типы пациентов

1. Молчаливый

«Я никому ничего не говорил. Ни родным, ни друзьям. Не хотел пугать. И сам не хотел говорить это вслух.»

— Почти не задаёт вопросов.

— Сидит с опущенными глазами, в напряжении.

— Кажется «спокойным», но это — замороженность.

— Часто не помнит, о чём с ним говорили.

— Может не явиться на приём, если тревога захлестнёт.

Что может помочь:

— мягкие открытые вопросы,

— визуальная памятка с пошаговым планом,

— поддержка медсестры или психолога на этапе ожидания.

2. Информированный

«Я за два дня прочитал всё, что есть на тему своей опухоли. И чем больше читал, тем страшнее становилось.»

— Приходит с папкой распечаток из интернета.

— Сам ставит себе диагноз.

— Спрашивает про редкие формы рака и осложнения.

— Может спорить с врачом.

— Ищет подтверждение самого страшного сценария.

Что может помочь:

— признание его стремления разобраться,

— структурированная информация от врача (слайды, графики),

— мягкое направление фокуса на настоящее: «Пока у нас только подозрение. Давайте посмотрим, что покажет обследование».

3. Воинственный

«Я сказал себе: я с этим справлюсь. И всё. Без нытья.»

«Я должен победить, других вариантов нет»

— Сразу говорит: «Я готов. Что делать?»

— Может отказываться обсуждать чувства.

— Часто минимизирует страх или боль.

— Требует жёсткости и чёткости.

— Может раздражаться от «сострадания».

Что может помочь:

— краткий, чёткий план,

— партнёрская позиция врача: «Мы справимся»,

— уважение к его стратегии — без попыток «раскрыть».

4. Тревожный

«Я сразу позвонила дочери, потом сестре, потом мужу. Мне нужно было, чтобы кто-то сказал, что со мной всё будет хорошо»

— Спрашивает: «А вы точно уверены?»

— Плачет или близок к слезам.

— Может приходить на приём с несколькими родственниками.

— Спрашивает одно и то же по нескольку раз.

— Хочет, чтобы врач его «успокоил».

Что может помочь:

— доброжелательное принятие тревоги,

— простые объяснения, минимум терминов: «Мы пока ничего не знаем точно. Идём шаг за шагом».

5. Бунтарский

«Мне сказали: Сходи в онкоцентр. А я подумал: С чего это вдруг?! Я себя отлично чувствую!»

— Приходит настороженным, агрессивным.

— Считает, что его «загоняют» в диагноз.

— Сомневается в необходимости обследования.

— Может обвинять врачей в некомпетентности.

— Часто чувствует себя жертвой системы.

Что может помочь:

— дать пространство для выражения эмоций,

— не спорить, а показывать: «У нас есть основания, давайте проверим»,

— опираться на факты, а не интерпретации.

Информационные материалы

Информационные материалы — это специально разработанные ресурсы (брошюры, памятки, визуальные схемы, цифровые презентации), которые в структурированной форме доносят до пациента ключевую информацию о диагнозе, методах лечения, возможных побочных эффектах и дальнейших действиях. Они позволяют стандартизировать процесс информирования, обеспечивая единый и полный объём знаний для каждого пациента, независимо от его эмоционального состояния и уровня подготовки, и становятся вашим надёжным помощником, гарантируя, что ни один важный факт не будет упущен или искажён из-за усталости, стресса или нехватки времени во время беседы.

Создание готовых визуальных информационных материалов — вклад в своё профессиональное спокойствие.

Почему их использование полезно?

— Преодоление «информационного шока»:

исследования показывают, что в момент постановки диагноза пациент усваивает лишь 10—20% услышанного из-за стресса. Материалы позволяют закрепить информацию визуально и текстуально.

— Экономия времени врача:

мета-анализ выявил, что 30—40% вопросов пациентов — типовые (стадия, прогноз, подготовка к исследованиям). Готовые материалы дают ответы без повторных объяснений. Эффект: экономия 3—5 минут на каждом приеме, что при 20 пациентах в день сохраняет 1—1,5 часа рабочего времени.

— Снижение юридических рисков:

материалы фиксируют факт предоставления информации (например, о побочных эффектах химиотерапии) и могут служить доказательством в спорных ситуациях.

— Использование структурированных письменных материалов и инструментов совместного принятия решений повышает приверженность лечению на 18—25%.

Как можно использовать в беседе?

«Вот карта. На ней — наш путь. Я покажу, где вы сейчас, и как мы будем двигаться. Все данные — официальные, на основе нашей практики и международных рекомендаций. Мы вместе пройдём через это, и у нас есть план.»

Подготовка информационных материалов

Что может быть в информационном материале?

— О заболевании

— Простая схема: что это за рак, откуда берётся, стадии

— Частота и риски

— Данные по частоте, возрасту, прогнозам

— Методы лечения

— Таблица с этапами: операция, химио, лучевая и др.

— Побочные эффекты и пояснение с примерами и способами облегчения

— Статистика % выживаемости, ремиссий, рецидивов

— Мифы и правда, ответы на частые вопросы: «волосы», «иммунитет», «питание»

— Путь пациента: «где вы сейчас и что дальше»

— Контакты врача, психолога, отделения и поддержка семьи.

Схема болезни (стадии, прогнозы)

Формат: Инфографика с иконками и минимумом текста.

Что включить:

— Стадии рака (I–IV) с пояснениями:

— «I стадия: опухоль небольшая, не затронуты лимфоузлы»

— «IV стадия: есть отдаленные метастазы, но лечение возможно»

— Прогнозы в цифрах (5-летняя выживаемость) — в виде столбчатой диаграммы.

— Ключевые термины (опухоль, метастазы, ремиссия) — простыми словами.

Таблица или диаграмма с видами лечения

Показать варианты терапии и их влияние на качество жизни.

Информация о процентах успешности терапии

Необходим акцент на относительность цифр:

«70% пациентов с вашей стадией достигают ремиссии. Эти цифры растут благодаря новым препаратам».

Графики с позитивным уклоном.

Важно указывать источник данных (например, По исследованиям …. 2023).

Возможные осложнения

Почему важно говорить об осложнениях?

Осведомленность снижает тревожность и повышает приверженность лечению.

96% пациентов желают получить исчерпывающую информацию о всех возможных побочных эффектах, даже о тех, что имеют низкую вероятность возникновения.

Важно использовать формулировки:

90% осложнений лучевой терапии проходят через 2—4 недели после курса

У 80% пациентов волосы редеют, но отрастают через 3—6 месяцев после лечения

Тошнота бывает у 6 из 10 человек, но мы подберем препараты, которые сведут ее к минимуму.

Как создать материалы:

1. Соберите данные

Используйте актуальные клинические рекомендации.

Добавьте локальную статистику (например, цифры из вашего онкоцентра).

2. Выберите правильный формат

Для пожилых: крупный шрифт (14+ pt), пиктограммы.

Для молодежи: интерактивные PDF с гиперссылками.

3. Протестируйте на пациентах.

Спросите: «Что было непонятно?»

Частые проблемы: Сложные медицинские термины («адъювантная терапия» → «дополнительное лечение»). Слишком мелкие графики.

4. Распечатайте для себя и пациентов.

5. Обновляйте материалы каждые два года, так как меняются протоколы терапии.

Важно!

Эффективные информационные материалы помогают:

Пациенту — лучше понять диагноз и лечение, снизить тревожность, четкий план действий.

Врачу — сэкономить время, избежать перегрузки речи, минимизировать стресс от консультации, меньше «выгорания» от однотипных вопросов, защита от юридических претензий.

Истории, которые учат

Реальные истории пациентов: от направления до первого приема

Елена, 48 лет (рак молочной железы)

— «Когда в поликлинике мне молча протянули направление с печатью „онкология“, мир будто остановился. 10 дней ожидания приема были адом — я перерыла весь интернет, плакала ночами и боялась даже рассказывать родным. Самое страшное было незнание — куда идти, что брать с собой, как вообще выглядит онкодиспансер…»

Андрей, 56 лет (рак предстательной железы)

— «После того как участковый врач сказал: У вас плохие анализы, нужно к онкологу, я две недели ходил как в тумане. В регистратуре диспансера мне сказали: Ждите звонка, но никто не звонил. Пришлось самому прорываться через все кордоны — оказалось, направление потеряли при передаче между поликлиникой и диспансером.»

Ольга, 37 лет (меланома)

— «Эти три недели ожидания я провела в странном состоянии — с одной стороны пыталась работать как ни в чем не бывало, с другой — тайком рассматривала родинку в зеркале и плакала в туалете. Никто не объяснил, что можно было записаться на платный прием и не ждать месяц.»

Глава 2. ПЕРВЫЙ ПРИЁМ

«Доктор, скажите честно… это рак?»

Эта фраза, за которой прячется ужас. Она может прозвучать в самом начале разговора, может быть в середине, а может повиснуть в воздухе и так и не быть озвученной. Потому что за ней очень сильные чувства: страх, гнев, боль и стыд.

Когда пациент впервые переступает порог онкоцентра, он уже напуган. Человек, скорее всего, не спал долгое время. Он изучил в интернете свои симптомы, услышал истории от знакомых, и его психика уже проиграла десятки сценариев — от ошибки врача до похорон. Даже если старается держаться, внутри него бушует страх. Он может быть молчаливым и закрытым, раздражённым и злым, говорливым до изнеможения или отключённым и безразличным. Все эти состояния нормальная реакция человеческой психики на потенциальную угрозу жизни. Пациент в стрессе.

А теперь познакомимся с врачом.

За день он принимает десятки пациентов. Несколько ставок, отчёты, консилиумы, нехватка времени и персонала. Врач в рутине.

Встреча с пациентом для него «ещё один первичный приём», а у пациента это начало конца жизни или новый шанс. Два мира пересекаются и в этой точке начинается ключевой момент коммуникации на первичном приёме.

Начало коммуникации

Что должен помнить врач на этом этапе?

— Тревога ухудшает восприятие информации.

— Стресс буквально сужает когнитивные функции.

— Пациент слышит только 30–50% информации и усваивает ещё меньше.

— Доверие формируется в первые 3 минуты.

Как установить контакт?

— Представиться: ФИО, должность/статус.

— Уточнить, как пациент предпочитает, чтобы к нему обращались.

— Обозначить план разговора.

Примеры фраз-скриптов:

— Здравствуйте, я доктор онколог Ольга Ивановна Орлова. Как я могу к вам обращаться? Сегодня мы с вами постараемся разобраться в том, что происходит. Я посмотрю ваши документы, задам несколько вопросов и объясню, какие шаги нас ждут дальше. После этого вы сможете задать свои вопросы, договорились?

— Возможно, вы уже что-то читали или слышали. Это нормально — тревожиться в такой ситуации. Наша задача сейчас — выяснить, есть ли повод для серьёзного беспокойства. Но для этого нужны факты. Мы всё сделаем поэтапно.

Важно!

Тон и голос важнее слов.

Даже нейтральная информация может прозвучать пугающе, если интонация быстрая, сухая, обрывистая. Спокойная речь и паузы это не трата времени, это — терапия.

Цели врача при назначении обследования пациенту с подозрением на онкологическое заболевание

1. Подтвердить или исключить онкологический диагноз

Главная диагностическая цель — получить объективные данные: морфологические (биопсия), визуализационные (КТ, МРТ), лабораторные.

Врач действует по алгоритму: сначала исключить опасное (рак), затем искать другие причины.

2. Определить локализацию, размер, распространённость (стадию) процесса

Это критически важно для выбора тактики лечения (операция, химио-, лучевая терапия и др.).

3. Оценить общее состояние пациента и сопутствующие заболевания

Анализы, ЭКГ, консультации терапевта или кардиолога позволяют понять, выдержит ли пациент нагрузку (например, операцию или агрессивную химию).

4. Подготовить данные для консилиума

Все обследования должны быть оформлены в едином пакете документов для разбора на мультидисциплинарной комиссии.

5. Оказать первичную психологическую поддержку пациенту

Если пациент тревожен и склонен к катастрофизации, грамотно подобранное обследование помогает снизить тревогу или, наоборот, подготовить к возможному диагнозу.

6. Обосновать последующие назначения и решения

Назначение лечения возможно только при наличии объективных данных.

7. Создать контакт с пациентом через ясность и прозрачность

Врач объясняет, зачем нужно то или иное исследование, как оно повлияет на решение и что будет после. Это укрепляет доверие.

Примеры фраз-скриптов:

— На этом этапе нам нужно уточнить: с чем мы имеем дело. Я назначу вам обследования, чтобы точно понять, есть ли причина для беспокойства. Это важно, чтобы не лечить вслепую, а действовать по плану — безопасно и эффективно. Все результаты мы с вами вместе разберём. Если понадобится, пригласим коллег — хирургов, химиотерапевтов. Но сначала — чёткая картина. Хорошо?

— Сейчас нам нужно получить полную картину, прежде чем делать выводы. Мы назначаем КТ и анализ крови. Это нужно потому, что мы хотим исключить все возможные причины.

— Результаты обычно готовы через 10 дней. Мы с вами созваниваемся или вы приходите снова — как вам удобнее? Вот номер, по которому можно уточнить, если будут задержки.

— Я понимаю, что это время может быть очень тревожным. Важно не оставаться с этим одному. Если захотите, запишите вопросы, которые появятся, и мы обсудим их на следующем приёме.

Важно!

Главная цель общения на этом этапе — снизить тревожность.

Важно объяснить зачем проводится обследование, как действовать пошагово, когда будут результаты и что делать дальше. Это снижает тревогу и возвращает чувство контроля.

Назначая обследование, важно показать пациенту, что процесс управляем и прозрачен.

Завершение первого приёма

Чтобы уменьшить тревогу, пациент должен уйти с чётким пониманием:

— Что мы уже знаем.

— Какие шаги сделаны.

— Что предстоит.

— Когда и где состоится следующий прием.

— Как связаться с врачом при необходимости.

Примеры фраз-скриптов:

— Я направляю вас на КТ и анализ крови. Всё написано в этом листе. Через 10 дней — повторный приём. Если появятся вопросы — звоните по этому номеру. Мы вас не оставим без поддержки.

— Даже если вы начнёте что-то читать в интернете — не пугайтесь. Лучше принесите — разберёмся вместе.

— Пока нет всех данных, любые версии — это только догадки. Давайте договоримся: сейчас мы просто собираем факты, ничего больше.

— Ожидание — тяжёлое время. Но оно нужно, чтобы не торопиться с важными решениями.

Истории, которые учат

Отзывы пациентов о первом приеме у онколога

Положительный опыт:

«Врач сразу увидела мой испуг и сказала: Садитесь, глубоко вдохните. Сейчас мы все спокойно обсудим. Она подробно объяснила каждый шаг диагностики, расписала план действий на месяц вперед. После приема у меня появилась четкость — я наконец-то понимала, что будет дальше.» (Марина, 52 года)

Нейтральный опыт:

«Прием длился ровно 12 минут. Врач посмотрел бумаги, быстро ощупал шею, сказал: Нужна биопсия, и вызвал следующего пациента. Ни плохо, ни хорошо — просто конвейер. Хорошо хоть, что медсестра потом подробно объяснила, куда и когда приходить на процедуры.» (Сергей, 61 год)

Отрицательный опыт:

«Онколог начал разговор со слов: Ну что, будем бороться или крест на себе ставить? Потом полчаса рассказывал страшные истории о других пациентах. Когда я расплакалась, раздраженно сказал: Нервы лечить надо! Уходила с ощущением, что мне вынесли приговор.» (Анна, 44 года)

Глава 3. СООБЩЕНИЕ ДИАГНОЗА

Момент истины

«Я зашла к нему в кабинет другим человеком. Вышла — как будто меня сбили. А он просто сказал: У вас опухоль».

Первая встреча с результатами. Пациент ждёт и боится их одновременно. Он надеется, что «пронесёт». Или, наоборот, уверен, что умирает.

Врач видит перед собой человека, который может всё забыть через 15 секунд после начала разговора: страх и стресс делают восприятие выборочным.

Поэтому то, как и в какой последовательности будет дана информация, имеет решающее значение. Ведь для пациента речь идет не только о диагнозе. Речь о будущем, которое врач разворачивает словами.

Есть разница между фразами:

«У вас рак».

«У вас злокачественная опухоль, и мы можем с этим справиться».

«Мы получили данные, которые требуют серьёзного внимания. Но есть план».

Разница — в ощущении возможности жить дальше.

Сообщение онкологического диагноза — один из самых сложных этапов в профессиональной жизни врача. Поэтому важно помнить: подготовка врача к такому разговору — не формальность, а профессиональный навык, защищающий от ошибок, от выгорания и от непонимания со стороны пациента.

Что показывают современные исследования?

Исследование показало, что врачи регулярно используют язык, не адаптированный для пациентов. В среднем, после первичной консультации онкологического пациента, пациенты забывают или неправильно понимают до 80% предоставленной информации. 70% врачей используют медицинские термины без объяснений. Только 23% пациентов полностью понимают сказанное.

Систематический обзор выявил, что ключевыми барьерами для задавания вопросов являются патерналистские (покровительственные) отношения с врачом (40—60% в различных когортах) и опасение показаться трудным пациентом.

Задачи врача

— Донести диагноз без шока и паники.

— Поддержать пациента эмоционально.

— Ответить на первые вопросы (или отложить их, если человек в шоке).

— Предложить чёткий следующий шаг: план действий.

Важно!

Сообщение диагноза — не приговор, а предложение пути.

Врач не уничтожает надежду, а перестраивает реальность пациента.

Пациент запомнит не слова, а отношение.

Протокол сообщения диагноза

Это не строгий алгоритм ваших действий, а скорее «шаблон» разговора, который каждый врач может адаптировать под себя.

Основные этапы протокола SPIKES (адаптированно под российский контекст):

1. S — Setting up the interview (Подготовка)

— Подготовка пространства:

Отсутствие других посетителей.

Посадка напротив или сбоку (но не через стол!).

Телефон на беззвучном режиме.

Информационный лист, бумага и карандаш для схем.

— Подготовка к разговору:

Пауза

Перед тем как войти в кабинет или пригласить пациента к себе, важно остановиться хотя бы на 10 секунд. Сделать глубокий вдох и выдох: на 4 счёта вдохнуть, на 6 счётов выдохнуть.

— Проверка собственного состояния

Если врач эмоционально истощён, раздражён или перегружен предыдущими пациентами, то лучше отложить разговор (если клинически это допустимо).

Если отложить нельзя, то необходимо признать внутри себя это состояние, не отрицая его, и перейти в режим «минимум информации, максимум бережности».

Перед разговором врач должен задать себе три вопроса:

— Что пациенту важно узнать сейчас?

— Что я сам чувствую по поводу предстоящей беседы?

— Какую помощь я могу дать в этой ситуации (информационную, эмоциональную, организационную)?

Чек лист для врача перед сообщением диагноза:

1. Обеспечить время и место (закрытая комната, без спешки, минимум отвлекающих факторов).

2. Настроиться самому: минута тишины перед приёмом, напоминание себе о важности контакта: «Я сейчас встречусь с человеком, для которого это — важный момент жизни. Я могу и буду говорить чётко, спокойно, с уважением. Я готов быть не идеальным, но присутствующим Я спокоен.»

3. Проверьте себя: у меня есть схема разговора и я понимаю, что могу дать пациенту сейчас.

4. Подготовьте информационный лист для уменьшения тревоги пациента.

Чтобы выполнить все указанные задачи нужна определенная подготовка. Подготовка информационных материалов и схемы беседы потребуют несколько часов, но их можно будет использовать довольно долгое время. А другие элементы подготовки займут около минуты и для их выполнения нужен будет навык.

2. P — Perception (Оценка восприятия пациента)

Начало встречи:

«Здравствуйте. Рад вас видеть. Давайте спокойно поговорим. Как вы себя чувствуете сегодня?»

Пригласите поддерживающего человека, если это возможно:

«Хотите, чтобы кто-то близкий был рядом во время разговора?»

«Прежде чем сказать, спроси!»

Врачу необходимо выяснить, что уже знает пациент.

«Что вы уже знаете о результатах?»

«Что вы знаете о своей болезни на данный момент?»

«Какие мысли у вас сейчас по поводу обследований?»

Внимательно слушайте.

Это даёт врачу понимание, насколько человек готов услышать информацию и поможет адаптировать её подачу.

3. I — Invitation (Запросить разрешение дать информацию)

Дайте пациенту возможность ответить на вопрос:

«Хотите, чтобы я объяснил, что показали результаты?»

Необходимо уточнить, насколько пациент готов слышать правду:

«Вы хотите знать всю информацию сейчас, или поэтапно?»

«Хотите, я расскажу вам подробно, что мы видим по результатам?»

Это позволяет пациенту подготовиться и даёт ему чувство контроля.

4. K — Knowledge (Передача информации)

Врач должен сообщить информацию кратко и просто: «По результатам у вас выявлена опухоль. Она злокачественная. Это значит, что клетки изменились и начали расти неправильно.»

После сообщения обязательно сделайте паузу. Дайте пациенту время осознать информацию.

Давать дальнейшую информацию поэтапно, маленькими порциями.

Важно!

«Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли» (Статья 22. Информация о состоянии здоровья. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)

5. E — Emotions (Работа с эмоциями)

На этом этапе необходимо позволить пациенту проявить эмоции.

Нормализуйте реакцию:

Отзеркаливание: «Я вижу, что вам сейчас тяжело / страшно / вы молчите — это нормально».

Подтверждение: «Ваши чувства понятны и важны. У вас есть право на них».

Поддержите: «Вы не один. Мы вместе с вами. Мы поможем вам пройти это.»

Не перебивайте, не торопите. Если есть возможность перенесите прием на следующий день, чтобы обсудить стратегию лечения. Пациенту желательно «переспать» с новой информацией: «Сегодня вы можете отдохнуть. Завтра/ послезавтра я объясню, что предложил консилиум. Мы обсудим всё вместе и я отвечу на все ваши вопросы».

6. S — Strategy and Summary (Стратегия и резюме)

Необходимо объяснить выбор дальнейших действий — направление на консилиум, дополнительные обследования, выбор тактики:

«Теперь нам важно понять, как именно помочь вам. Поэтому собирается консилиум. Там мы подберём для вас лечение.»

«Вот план. Мы не оставим вас одного. Первый шаг — консультация с онкохирургом».

«Следующий шаг — …»

Повторить: «Мы вместе будет идти шаг за шагом. Я отвечу на все ваши вопросы. Мы будем вместе бороться с вашей болезнью».

Дайте пациенту ощущение структуры и контроля.

7. Ответы на вопросы (если есть)

Если вопросов нет — скажите:

«Это нормально, что пока нет вопросов. Они появятся. Я рядом, чтобы ответить, когда вы будете готовы.»

8. Завершение встречи

Заверьте в поддержке:

«Если вам что-то сейчас не понятно, это нормально. У нас будет время разобраться. Я помогу вам. А пока следуем следующей инструкции…»

Назначить следующую встречу и дать пациенту письменную памятку о следующих шагах.

Спросить, есть ли кто-то, кому пациент хочет рассказать о ситуации.

Предложить контакты психолога или службы поддержки.

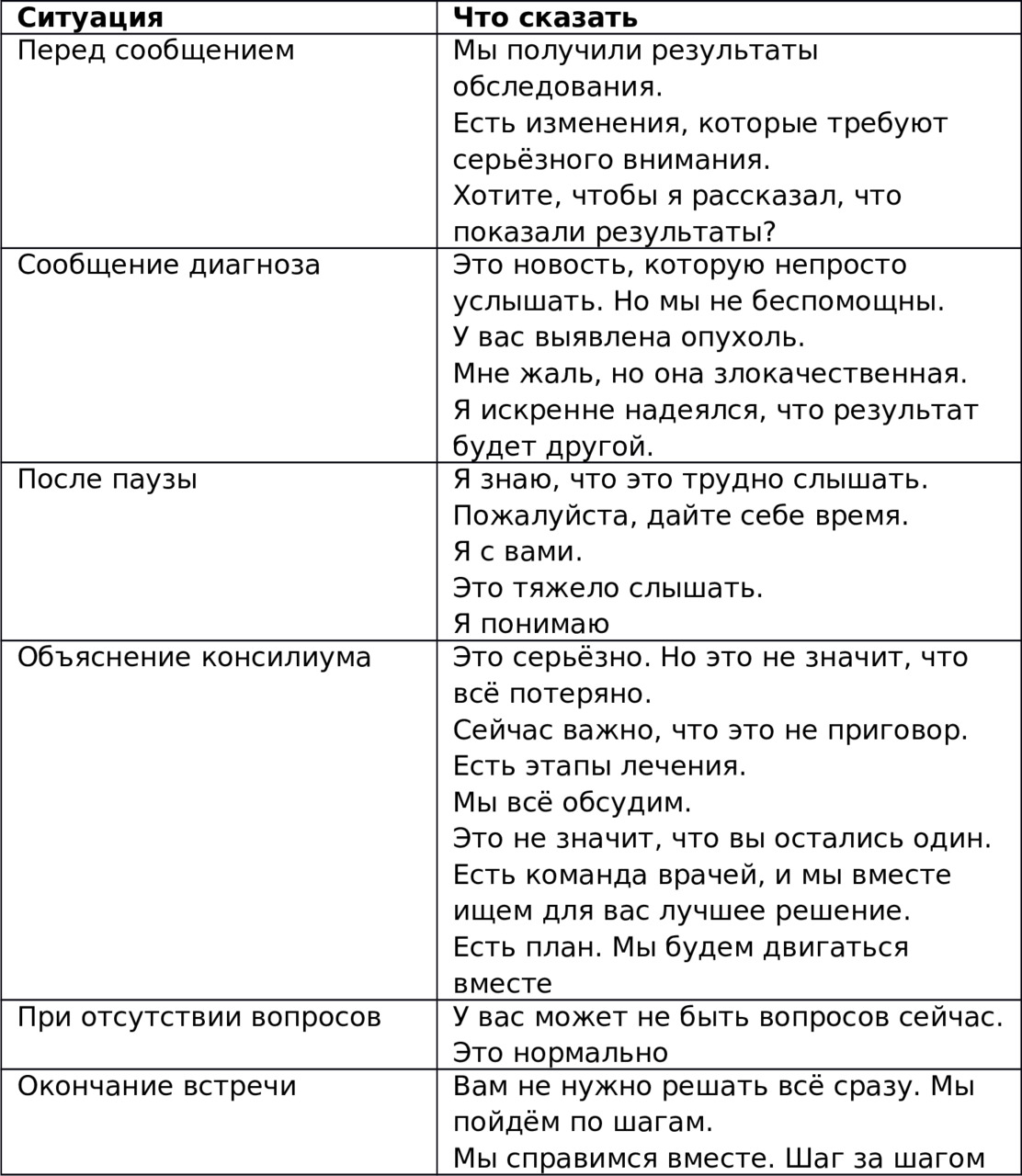

Примеры фраз-скриптов:

Важно!

Информация разрушает меньше, чем неизвестность.

Дайте себе право быть человеком, а не идеальным роботом.

Человек запомнит не то, что вы сказали, а то, как он себя почувствовал в вашем кабинете.

Типичные ошибки врачей

Честность + спокойствие = доверие

Болевые точки пациента при сообщении диагноза

Как пациенты описывают момент объявления диагноза?

Типичные реакции:

— Шок: «Словно ударили по голове. Перестала слышать, что говорит врач». «Услышать слово «рак» — как удар. Всё остальное перестает быть слышно. В этот момент разрушается ощущение жизни «как прежде».

— Отрицание: «Это ошибка! Я пересдам анализы»

— Гнев: «Почему именно я? Я веду здоровый образ жизни!»

— Стыд: «Сказала мужу только через неделю — боялась увидеть жалость»

Врачу важно понимать психологическое состояние пациента при сообщении диагноза по нескольким ключевым причинам:

— Пациент перестаёт слышать после слова «рак» или «злокачественная опухоль».

После озвучивания диагноза внимание сужается. Человек уходит в шок, и любые медицинские подробности теряются. Врач должен понимать: в этот момент не время для сложных объяснений. Важнее дать опору.

— Эмоциональное состояние определяет доверие

Пациент в стрессе не оценивает факты, он оценивает врача. Спокойствие, поддержка и простота речи формируют доверие. Если врач «отстранён» или «формален», пациент чувствует себя брошенным.

— Первые слова врача влияют на дальнейшее лечение

Как человек воспримет лечение, поверит ли он в возможность выздоровления, согласится ли на терапию — во многом зависит от того, как и что ему скажут в этот самый первый разговор.

— Предотвращение агрессии и жалоб

Шок, страх и одиночество нередко превращаются в агрессию. Люди начинают искать «виноватого». Понимание эмоций пациента позволяет врачу не попадать в эту ловушку и снизить риск конфликтов.

— Снижение риска выгорания у самого врача

Если врач видит перед собой не «проблемного пациента», а человека в горе или шоке — это снижает эмоциональную нагрузку на врача. Можно воспринимать реакцию пациента не как личную атаку, а как часть его защиты.

— Помощь в адаптации пациента

Чем мягче пациент войдет в процесс лечения, тем выше его сотрудничество и комплаентность (приверженность лечению). Это напрямую влияет на прогноз.

— Этическая и гуманная сторона профессии

Рак — это про судьбу человека. Врач не просто сообщает диагноз, он становится первым, кто разделяет с пациентом эту тяжесть. И важно делать это профессионально и с уважением к достоинству пациента.

Ключевые страхи пациента в момент сообщения диагноза

— Смерть

«Сколько мне осталось?»

«Это точно лечится?»

«Я умру?»

У большинства первая мысль: «Я умру». Даже если прогноз хороший.

Возникает паника, ощущение катастрофы.

Что делать врачу:

Спокойно озвучьте: «То, что вы думаете о самом страшном — это нормально. Многие так реагируют. Но сейчас давайте идти шаг за шагом. Мы знаем, как лечить.»

— Боль и мучения

«Будет ли мне больно?»

«Как я перенесу химиотерапию?»

Пациенты часто боятся физической боли больше самой болезни. Возникает тревога, что их бросят без помощи.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.