Бесплатный фрагмент - Тесинская пастораль

№4

Журчи, мой родничок, родная речь.

Не иссякай, Тесинская строка.

Тебя я должен холить и беречь,

Пока я есть и чувствую пока.

А. Болотников

Пастораль — и. ж. жанр в европейской литературе и искусстве 14—18 вв., характеризующийся идиллическим изображением жизни пастухов и пастушек на лоне природы, а также произведение этого жанра.

(франц. pastorale)

В древности никто не располагал временем так свободно, как пастухи. Они были первые мыслители и поэты, о чем свидетельствуют показания Библии и апокрифы других направлений. Вся языческая вера в переселение душ, музыка, песня и тонкая, как кружево, философия жизни на земле есть плод прозрачных пастушеских дум

Сергей Есенин

Издатели благодарят за помощь в издании альманаха:

Белова Виктора Петровича

Беспрозванного Виталия Алексеевича

Болотникова Александра Константиновича

Головину Галину Евгеньевну

Мачоху Владимира Станиславовича

Прохорова Анатолия Ивановича

Резникова Николая Владимировича

Этот номер альманаха издан при живейшем участии Тесинского сельсовета

Учредители:

Клуб патриотов села «Тесинская пастораль»

Редколлегия альманаха:

Алексей Болотников — главный редактор

Людмила Соборова — секретарь

Члены редколлегии:

Виталий Беспрозванный

Валентина Болотникова

Галина Ксензик

Николай Корепанов

Любовь Исакова

Сергей Полищук

Выходные данные первого издания:

Б 32

Тесинская пастораль. Сельский альманах на 2008 г. — Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2008. — 98 стр.

ББК 84 (2 Рос. — Хак.) — 5

Для оформления обложки использована фотография А. Буценика.

©А. Болотников, составитель, 2008

© В. Беспрозванный, художник, 2008

Компьютерное обеспечение:

Дувакина Н. М., Козикова О. О.

Подписано в печать 21.06.2010. Формат 60х90 1/8. Усл. печ. л. 12,0 Уч.-изд. л. 11,8. Тираж 150 экз.

Св-во №1051901115200 от 22.12.2005.

Отпечатано с оригинал-макета на ризографе «RISO» г. Абакан, ул. Вяткина, 5

От издателя

Дорогой читатель! В твоих руках четвертый номер журнала «Тесинская пастораль» — сельский альманах на 2008 год. Традиционно — проза и стихи тесинских авторов, краеведение, публицистика. Есть фотографии и рисунки, узнаваемые тобой. Традиционно же мы обращаемся к тебе: темы для последующих номеров не исчерпаны, краеведческие истории ждут своих исследователей. Дерзай! Открой свою Тесь, свою историю, прояви свое творчество, и ты — среди авторов очередных номеров «Тесинской пасторали». А теперь — открой и этот номер!

Наиболее важные события 2008 года

С 1 января 2008 года Краевое государственное учреждение «Центр социального обслуживания «Тесь» (КГУ ЦСО «Тесь») изменило тип учреждения путем перевода в форму автономного учреждения и стало именоваться — Краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания «Тесь» (КГАУ «КЦСО «Тесь»). Директором назначен Роман Драгомерецкий.

5 января 2008 г. в Селиванихе Тесинская сборная по хоккею с мячом (ринг-бенди) участвовала в спортивном празднике: сыграла две игры в хоккей и в беге на коньках (шор-трек). Среди семи сборных команд (Селиваниха — две команды, Городок, Малая Минуса, Знаменка и команда Минусинского сельхозколледжа) заняла четвертое место. Участники: Евгений Энгель — вратарь, Дмитрий Гурский, Алексей и Владимир Нечаевы, Александр Демьянов, Денис Голышев, Виктор Белов (играющий тренер). Первое, второе места заслуженно достались Селиванихе, третье — Малой Минусе. В хоккей выиграли у Городка 3:0 и у Знаменки 3:2. После того, как команда сельхозколледжа покинула соревнования, тесинцы оказались на четвертом месте.

Мартиролог. 14 января утром скончался Валерий Александрович Соборов (15.04.1954 — 14.01.2008).

Покойный был по национальности удмуртом и уроженцем Удмуртии, с семьей (жена Людмила и трое детей) приехал на место жительства в с. Тесь. Работал здесь на строительных объектах Агростроительного комплекса «Тесь» в рабочих должностях. Организовывал и возглавлял строительные бригады, работавшие на ремонтно-строительных объектах. Везде и всегда был на хорошем счету, отмечался исполнительностью и инициативой — качествами, отличающими трудно-заменимых людей. Таким и был. А ещё около десяти лет выходил на площадки художественной самодеятельности в составе ансамбля «Огни Саян», где поражал незаурядной органичностью танца, песни, искренней улыбкой на сцене. Да и в жизни (в семье, в коллективе единомышленников, сотрудников) был душою общества: весел, динамичен, отзывчив, предельно-искренен, заботлив.

16 января морозным днем на проводы односельчанина пришли десятки друзей, знакомых, коллег по работе. Похоронен на Тесинском кладбище.

2 марта 2008 — ВЫБОРЫ! В президенты Российской Федерации баллотировались шесть кандидатов. Самовыдвиженцы Андрей Богданов, Борис Немцов и экс-премьер Михаил Касьянов, от ЛДПР — Владимир Жириновский, от КПРФ — Геннадий Зюганов, от Единой России — Дмитрий Медведев. На этапе сбора подписей в свою поддержку Михаил Касьянов не прошел процедуру (в списках оказалось более 10% недостоверных подписей), Борис Немцов снял свою кандидатуру. Выборную гонку продолжили оставшиеся четыре кандидата.

На избирательный участок в Теси пришли 1216 человек (из 1992), т. е. 61,04%. Тесинские избиратели определили свои предпочтения следующим образом: за кандидата Андрея Богданова проголосовали 11 человек (0.91%), за Владимира Жириновского — 170 человек (13.98%), за Геннадия Зюганова — 313 человек (25.74), за Дмитрия Медведева — 713 человек (58.64). Девять бюллетеней признаны комиссией недействительными.

Выборы пришлись на теплый, солнечный день. На главной площади села праздновали Проводы русской зимы. На удивление было много зрителей и, как всегда, мало участников.

По предварительным данным территориальной избирательной комиссии города Минусинска и территориальной избирательной комиссии Минусинского района, в выборах Президента России приняли участие:

в городе — 32759 — 60,55%

в районе — 12077 — 59,24%

Голоса избирателей распределились следующим образом (голосовали «за»):

город район

1.Богданов Андрей Владимирович 467 1,43% 1 4 9 1,23%

2.Жириновский Владимир Вольфович 4915, 10% 1786 14,79%

3.Зюганов Геннадий Андреевич 8293 25, 32% 3060 25,34%

4. Медведев Дмитрий Анатольевич 1866656, 99% 6960 57,63%

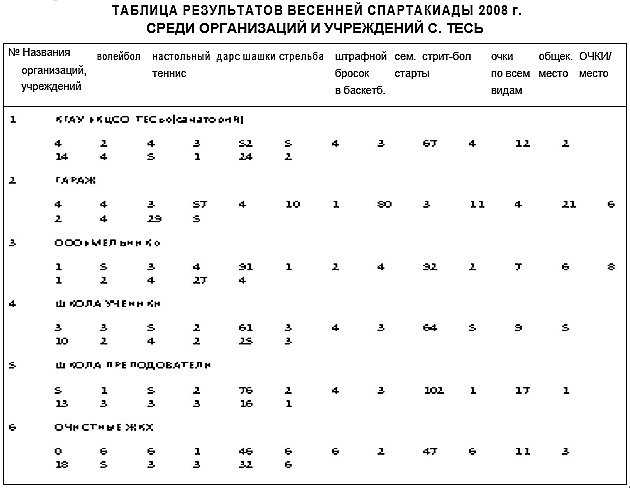

СПОРТ. 10 марта 2008 г. в спортивном зале МОУ «Тесинская СОШ» №10 торжественно открыта Тесинская весенняя спартакиада. С приветствием выступил глава сельсовета Индус Гимелянович Андарьянов. Он рассказал об инициативе сельсовета и спортклуба «Олимп» о проведении ежегодных весенних спартакиад и поздравил участников с открытием первой из них.

На открытии спартакиады присутствовали спортсмены семи сельских организаций и учреждений (МОУ «Тесинская СОШ» №10, КГАУ «КЦСО «Тесь» (разные цеха, в т. ч. гараж), коммунальщики, ОАО «Искра Ленина», ООО «Мельник»), мужчины, юноши, девушки, женщины. В каждой команде по четыре мужчины и по две женщины, в т. ч. 28+14 участников. 10—14 марта состоялись игры по волейболу. Отбор победителей осуществлялся по круговой системе (каждая играла с каждой). Победила команда преподавателей школы. Спортсмены: В. П. Белов, И. Я. Бакайкин, С. К. Дерюгина, В. Д. Гражданкин, В. М. Клюшев, Н. И. Зубова. Провели шесть игр без поражения.

На втором месте (одно поражение) сборная команда КГАУ «КЦСО «Тесь». Играли Андрей Зотов, Анатолий Пенясов, Алексей Ульянов, Александр Мозалевский, Лидия Фандеева, Надежда Войлошникова.

На третьем месте (три поражения) команда юношей и девушек из МОУ «Тесинская СОШ» №10 (Володя Кузнецов, Ваня Волосов, Денис Деревягин, Дима Каратаев, Андрей Жуков, Аня Яковлева, Оля Булычева).

Выписка из протокола №2 заседания Управляющего совета Тесинской средней школы от 14 марта 2008 года.

Присутствовали члены Совета — 8 человек. Приглашённые: депутат райсовета Иванов В. И.; депутаты сельского Совета — Якушкина В. И., Казачёк Л. А.; директор сельского краеведческого музея Исакова Л. В.; члены инициативной проектной группы — Соборова Л. В., Соболева Т. М., Беспрозванный В. А.

Слушали: информацию инициативной группы в составе Соборовой Л. В. — заведующей школьной библиотекой, Беспрозванного В. А. — художника, о поддержке проекта увековечивания памяти Сурикова В. И. на тесинской земле.

Справка: В январе 2008 года исполнилось 160 лет со дня рождения великого русского художника Василия Ивановича Сурикова. Этому юбилею именитого земляка в Красноярском крае придаётся особое значение: текущий год в культурной жизни обозначен годом Василия Сурикова; повсеместно проводятся различные конкурсы, выставки, массовые праздники; в местах, где бывал художник, устанавливаются памятные знаки, мемориальные доски. Жизненные обстоятельства Василия Ивановича связаны и с селом Тесь. Судя по краеведческим сведениям, он приезжал сюда четыре раза. Здесь жила его родная сестра Екатерина, бывшая замужем за близким другом Сурикова коллежским секретарем Сергеем Виноградовым. В 1868 году Екатерина умерла и похоронена на Тесинском церковном кладбище, о чем свидетельствует запись в церковной Метрической книге. Доказательством служит и могильная плита, обнаруженная местными краеведами. Из культурологических первоисточников установлено, что здесь юношей Васей Суриковым было сделано 15 рисунков и художественных набросков на «тесинские мотивы», которые, возможно, сыграли не последнюю роль при поступлении Сурикова в Петербургскую академию художеств. Сохранились три акварели, выполненные им в момент поездки в Тесь: «Тесинская церковь», «Татарская Тесь», «Деревня у подножия гор». В настоящее время эти работы находятся в музеях г. Красноярска и в Третьяковской галерее.

Сельское сообщество постановило: в Теси должен быть установлен памятный знак о пребывании Сурикова в Теси. В связи с вышеперечисленными краеведческими сведениями и желанием тесинцев приобщить свою историю к судьбе великого русского живописца, группой энтузиастов разработан проект суриковского мемориала. Данный проект выставлен на конкурс краевых грантов «Социальное партнерство во имя развития». И получил одобрение конкурсной комиссии.

Образ холста с барельефом В. И. Сурикова и датами пребывания в Теси, символы художественного творчества в виде стилизованных элементов палитры, мольберта, стульчика художника, а также барельеф геометрии Тесинской церкви, выполненный по этюдам Сурикова, позволяют зрителю представить далекий образ прошлого села, явленный с малиновым звоном колоколов и золотым сиянием куполов. Центральный образ художественной палитры, объединённый с элементами памятных символов, преследует цель приблизить сельского жителя к творчеству великого земляка и почувствовать свою сопричастность к богатейшей культуре и истории Отечества.

1. Проект увековечения памяти Сурикова В. И. на тесинской земле поддержать. Оказать помощь в рамках проекта с участием учащихся в высадке кустарников, в выполнении ландшафтных и строительных работ.

Это послужит достойным уроком патриотического воспитания подрастающего поколения.

2. Просить депутатов сельского Совета рассмотреть на очередной сессии вопрос о корректировке местного бюджета для выделения под реализацию проекта суммы в 50 тысяч рублей.

Председатель Управляющего совета Тесинской средней школы: Зотов А. А. подпись, печать

Цель проекта:

Отражение исторических корней суриковской тематики на тесинской земле.

Задачи:

1. Отразить в перспективе пространства творчество В. И. Сурикова от ранних работ до зрелого мастерства.

Кто знает, если бы не тот период времени, проведенный молодым художником на минусинской земле, с ее просторами и яркой палитрой красок местного колорита, раскрылась ли бы в нём многоликая разнохарактерная череда исторических полотен… Образ холста с барельефом В. И. Сурикова и с датами его пребывания в Теси — в левом углу эскиза в данном проекте — преследует цель приблизить зрителя к его великому творчеству и почувствовать свою сопричастность к истории. Барельеф куполов Тесинской церкви — в правом углу холста, — выполненный по этюдам Сурикова, позволяет зрителю представить далекий образ прошлого села. Центральной частью композиции проекта становится площадка бетонного основания, на которой будет отлита «палитра художника» с цветовой гаммой красок. В углу площадки планируется установить стульчик художника, где каждый желающий, обозревая панораму Теси, может соприкоснуться с прекрасным.

2. Отразить значимость жизни и захоронения сестры Сурикова в Теси и сохранить в памяти её светлый образ.

Основной деталью композиции является изображение развернутой книги — символа знаний и неисследованных страниц жизни и творчества Сурикова, которые ещё предстоит открыть историкам и краеведам. На развернутом листе устанавливается надгробная плита сестры Сурикова. Фрагменты церковной стены будут изготовлены из бетона и плитняка, с элементами кузнечной ковки. Между панорамой холста и центральной площадкой заложено металлическое ограждение с элементами художественной ковки. В композиции металлического изделия планируется изобразить букеты цветов, как дань уважения к художнику и памяти его сестры, с ажурными переходами в орнаментальную композицию, передающую характер народных мотивов. Замыкающей деталью проекта являются дорожки и скамейки, где можно присесть и задуматься о сущности бытия.

Основной замысел композиции планируется обыграть ландшафтным дизайном. Всю пространственную среду оформить кустарниками и зелёными насаждениями.

3. Привлечь внимание подрастающего поколения к историческому прошлому, воспитывая чувство патриотизма, гордости и любви к своей родной земле.

«Спортивная весна 2008» в с. Тесь. Шестого апреля завершилась весенняя спартакиада в с. Тесь. В играх участвовали спортсмены семи сельских организаций и учреждений (МОУ «Тесинская СОШ» №10, КГАУ «КЦСО «Тесь» (разные цеха, в т.ч. санаторий, гараж), коммунальщики, ОАО «Искра Ленина», ООО «Мельник»), мужчины, юноши, девушки, женщины. В каждой команде по четыре мужчины и по две женщины, в т.ч. более сорока участников защищали спортивную честь своих организаций.

В течение месяца сельские спортсмены соревновались по восьми популярным видам спорта: волейбол, настольный теннис, дартс, шашки, стрельба, стритбол, семейные старты.

10—14 марта состоялись игры по волейболу. Отбор победителей осуществлялся по круговой системе (каждая играла с каждой). Победила команда преподавателей школы. Спортсмены: В. П. Белов, И. Я. Бакайкин, С. К. Дерюгина, В. Д. Гражданкин, В. М. Клюшев, Н. И. Зубова. Провели шесть игр без поражения.

Далее прошли состязания по дартсу, настольному теннису, шашкам, стрельбе, стритболу, где победителями попеременно становились участники других команд.

И завершилась спартакиада наиболее веселыми состязаниями семейных стартов. Участвовали семейные команды Васильевых, Войлошниковых, Шклярик, Кузнецовых, Мордвиновых и импровизированной семьи команды сельских школьников. В этом виде победителем вышла семья Мордвиновых (папа, мама, дочка) из ООО «Мельник».

Общее командное место в спартакиаде заняла команда преподавателей МОУ «Тесинская СОШ №10», второе место у сборной команды КГАУ «КЦСО «Тесь», третье — у учеников школы.

Остальные команды получили ни с чем не сравнимое удовольствие участия в спартакиаде.

Спартакиада завершилась, а инициаторы и учредители (глава Тесинского сельсовета И. Г. Андарьянов, президент спортивного клуба «Олимп» В.П.Белов, председатель школьного совета А. Зотов) уже озабочены идеей превращения первого успешного опыта в устойчивую сельскую традицию под названием «Спортивная весна» в с. Тесь.

28 мая состоялось подведение итогов традиционного литературного конкурса «Люблю и верую в тебя, Сибирь». Участники — ветераны села, взрослые и школьники сел Б. Иня, Малая Иня, Тесь собрались в тесинском музее, чтобы почитать свои конкурсные сочинения, повеселиться. Более часа продолжалось торжество. Наиболее значимые произведения авторов отобраны для альманаха «Тесинская пастораль».

26 июня состоялась очередная сессия сельсовета. Главный вопрос: «О сооружении в с. Тесь памятного места о пребывании в селе в XIX веке живописца В. И. Сурикова».

Предистория: инициативная группа тесинцев (В. Беспрозванный, Л. Исакова, Л. Соборова, А. Чихирникова) выступила с этой идеей в феврале-марте этого года. Был разработан проект сооружения «В. И. Суриков на Минусинской земле». По предложению районного управления культуры проект предложен на конкурс социальных проектов грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития…» в номинации «Красноярская идентичность». Руководитель проекта Черемных Любовь Михайловна. В июне пришло известие о том, что проект на сумму 169 тыс. рублей одобрен конкурсным (грантовым) жюри. Таким образом, проект сооружения памятного места о пребывании В. И. Сурикова в с. Тесь получил краевое финансовое обеспечение.

Сессия сельсовета приняла решение просить райсовет о внесении изменений в бюджете на сумму 50 000 рублей, которые (по условиям грантовой программы) должны быть выделены из собственных средств организации-заявителя (т. е. из средств сельсовета). Деньги из края пока не поступили.

Итак, идея об увековечении места пребывания великого земляка на тесинской земле родилась у инициативной группы. Любовь Михайловна Черемных, ведущий методист управления культуры Минусинского района, написала проект «Суриков на Минусинской земле», заявила его на грантовый конкурс в номинации «Красноярская идентичность» и выиграла грант на реализацию проекта в сумме сто шестьдесят тысяч рублей. Соавтором проекта по созданию и исполнению архитектурной композиции памятника выступил художник с. Тесь Виталий Алексеевич Беспрозванный. Подготовительные работы по претворению в жизнь идеи Любови Михайловны и архитектурного замысла Виталия Алексеевича начались в августе. Действенную помощь и неоценимую поддержку в организационно-хозяйственных вопросах оказывают меценаты-тесинцы: М.Н.Лаврентьев, Л.Н.Резникова, А. И. Казанцев…

30 августа в с. Тесь состоялась презентация происходящего события, на презентации присутствовали представители Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова, местной власти в лице депутата сельского Совета В. С. Мачохи, интеллигенции (поэт А. Болотникова, библиотекарь Л. В. Соборова) и жители села. Каждый из выступавших отметил, что проект станет важным шагом к возрождению села не только в экономическом смысле (возникнет возможность включить Тесь в туристический маршрут), но и в духовном.

Священник Свято-Вознесенской женской обители с. Кочергино иерей Игорь Корнатовский дал свое благословение на праведное дело и освятил место строительства. Непосредственное участие в закладке памятника примут волонтеры — учащиеся старших классов Тесинской школы. И это правильно. Им здесь жить, им и память хранить!

14 октября 2008 г. вышел в свет третий номер «Тесинской пасторали», сельского альманаха на 2007 год. Палевая обложка, элементы художественных работ мастера резьбы по дереву Василия Пузанова, врезанные в сельскую панораму, традиционный формат… Содержательная сторона, как и в двух предыдущих номерах, представлена прозой, поэзией, краеведческими очерками местных авторов. Здесь и история сельской библиотеки за прошлые более чем полвека, и краеведческий обзор «Как и сто лет назад» на актуальную тему земельного вопроса и кооперации в Теси, и очерк о художественном коллективе — ансамбле песни и пляски… Рисунки, фотографии, коллажи на всё те же «пасторальные» темы.

С 30 августа и по 26 декабря продолжались работы по возведению мемориала В. И. Сурикову на тесинской земле. Здесь объединились усилия многих патриотов своего села: школьников, работников культуры, предпринимателей… Особенный — титанический! — вклад внёс координатор проекта художник В. А. Беспрозванный. (Кстати, надо отметить, что — как это не странно — многие активисты, участвовавшие в мартовском заседании школьного Совета, где была обнародована и обсуждена идея создания памятного места великому земляку, оказались, к сожалению, «активистами» в кавычках… Их «инициативная деятельность» не нашла отражения на деле. Была выполнена значительная и качественная работа по возведению мемориала: залиты три габаритных бетонных плиты и два десятка тротуарных плит. Изготовлены методом художественной ковки: а) декоративная скамья; б) стилизованная часовня с элементом надгробной плиты; в) корзина для возложения знаков почтения (цветов, венков…); г) элементы стилизованного багета на плите-холсте. К сожалению, исполнителям не хватило ни финансовых средств, ни теплого времени года, чтобы закончить проект в планируемых объемах. По вине главных организаторов проекта и Управления культуры района в 2008 году мемориал так и не был открыт официально. Объект не принят на баланс сельсовета и не приняты меры по его периодическому обслуживанию.

Но благодарному почитателю русской живописной культуры теперь есть и в Теси место для выражения своего почтения и поклонения личности и творчеству живописца Василия Сурикова.

Для проекта «Суриков на Минусинской земле» определено место возведения памятника.

Проза моего села

Сказки-побасенки А. Болотникова

Сельский символ

В кои-то веки, с какой-то стати задумало заносчивое сельское общество Символ себе завести. Изобразить нечто в глине, камне, железе кованом или в деревянном произведении: фигурный знак, пластичную загогулину или иной образ привлекательный… И вознёсся чтобы на юру, обозревался со всех краев и из ближайшей дали. А изо дня в день, из года в год стоял бы незыблемо и величаво, прославляя собой неказистое сие село и его неприкаянных обитателей. И чтобы ещё у Символа того — для пущей важности — узнаваемое лицо было.

Задумало село Символ и вскоре обратило замысел в вящее умозрительное удовольствие. Тешило душу, а к воплощению мечты не умело приступить. Как это часто бывает в людских сообществах — не шло дело дальше разговоров. Соберутся двое-трое на крестике улиц, стоят ли в очереди за хлебом насущным, зацепятся языком и а ну давай Символ приукрашивать, обсуждать, одним словом — воодушевляться! А разойдутся по сторонам света и — впадут в свое естественное состояние раздражённости да негодования. Ох-хо-хо… От задумки до воплощения ловкого символического рукоделия даже в былях и легендарных временах не один гений в Лету канул.

Долго ли, коротко ли слухи по селу волочились, а только с некоторых пор Символ тот невоплощённый стал озорничать. Может, обиделся на сельчан. Может, загордился чем… Ой, да и разошёлся в людской молве! Ой, да и расшалился! Как говорится: не было печали, да свалился чугун на голову.

У сельской Главы важный голос отнялся, коровы молоко сбавили, а у мастеров-умельцев руки заколодило. Дальше — больше. Обычаи стали забываться, и нравы портиться… Те же умельцы-мастеровые вместо «изячных» художеств стали срамные товары лепить. Ан, конечно, и топорные изделия — годные товары, только больно уж кособокие. Ан, и без голоса прожить до гробовой доски можно, только на собственные похоронки широкую округу не сзычешь…

Собрался-таки сельский сход.

Все, как штык на Отечественную войну, явились. Только трёх деятелей где-то задержало: Главу безголосого, Поэта бесчувственного да Художника беспрозванного. С Главы-то безголосой такой же прок, как и с безмозглой. Поэт, кажись, мосток на небеса мостил. Может, это дело важнее Символа будет, да как знать. Оно и на земле временами краше рая. Сиди да описывай! А с Художника беспрозванного какой спрос? От его сумрачных пастелей на село только туман напускался. А в творческие просветы Художник ремеслом занят был: с окольного отшиба городьбу возводил.

До исхода дня сельский сход с места не сходил.

— Пусть на мою кобылу Дусю обликом будет! — заявляет выпивший конюх.

— …на мою Майку-ведерницу! — противоречит ему доярка да всё норовит выпившему конюху шапку на нос натянуть.

Мужское население хочет видеть в Символе современную Модель с большими сиськами, но с поубавленным чтобы гонором. А женская половина — принца заезжего, благообразного да непьющего.

Разве в живой природе такие недоразумения встречаются?!.

…Молодежь о харизме мечтает, а старичьё о справедливости…

— А пущай Глава нам лампочки повкручивает! Это почище Символа будет…

— …дак тогда вся грязь, как бельмо, наружу повылезает!

— …церковь строить надо.

— …оранжерею!

Долго так рядились да ругались. Наконец, пришли к согласию. Каждый при своем мнении остался, а за общее решение проголосовал… единогласно. Решили избрать инициативную группу, которая образ выдумает и Символ изобразит. В инициативную группу избрали отсутствующих на сходе — в знак наказания и уважения — Главу безголосую, Поэта бесчувственного и Художника беспрозванного.

Как там инициативная группа работала — никто не ведает. Только вскоре символические безобразия в селе поутихли… А инициативные сподвижники бродили по дворам в поисках помощников и сочувствующих. Зря время тратили — народ, задумавший Символ, свою миссию выполнил и побочные страстные призывы игнорировал.

Наконец, место было найдено, расчищено и освящено. В напутственном молебне божий пастырь благословил благое начинание. Под благословение не попали лишь растерянные и умышленные, во главе с безголосой Главой.

С падением последнего осинового листа сподвижники заложили первый камень. На закладку собрался стар и млад. За исключением Главы безголосой и безмозглой: отвертелась, неосвящённая.

Зеваки возгласами довольства и радости поощряли работу избранных. Любовались ловкими их движениями, игрой мускулов и одухотворенными лицами.

И лишь некоторые из сельчан — самые отзывчивые и сострадательные — норовили оказать посильную помощь. Больше суетились и мешкали. А когда краеугольный камень был заложен в основание — с неохотой расходились по домам, унося в душе порыв энтузиазма и светлый праздник.

Дни шли. Каменные глыбы, одна за другой, находили свое место в задуманной композиции. Рутинная работа воздвижения Символа сочетала в себе искусство каменщика, каменотеса и ваятеля. Освященные божественным перстом, избранные мастера вдохновенно приступали к работе по утрам и заканчивали её в крайнем утомлении поздним вечером. Бронзовые их тела блестели рабочим потом. Взоры сверкали, а уста ритмично твердили гимны и молитвы. А если и сквозила в них иногда досада, то понять её никто не мог и не пытался.

Закончился перелёт осенних птиц. Посерело холодное небо. С каждым днем все жестче продували село холодные сквозняки. Заболевшие сподвижники не возвращались по утрам в строй. Оставшиеся слабели от непосильного труда. Работа стопорилась. А зеваки досаждали умными советами по переноске тяжестей или шлифовке граней. Однажды бесчувственный Поэт был найден под мостком на небеса. И уста его твердили не прежние молитвы, а новые — реквиемы.

Все чаще беспрозванный Художник оставался наедине с незавершённым Символом. По ночам работу заваливал сырой снег. А поутру промозглый ветер схватывал его в комковатый лед. Художник с яростью сокрушал снежные панцыри, не жалея рук, не охраняя кровоточащие раны. Выбиваясь из сил, жалея оставшихся изнуренных сподвижников, он возводил новые леса и ещё упорнее возвышал Символ. И однажды под леса не пришел последний сподвижник. И Художник, прозванный Непоколебимым, остался один.

Иногда сердобольные старушки поили его бодрящим отваром, а вездесущие ребятишки делились последним сдобным калачом.

Любопытные вороны, облепив окрестные заборы чёрным бархатом, подолгу недоумевали по поводу источника его сил. Самые наглые пытались изгадить замысел презрительным криком.

Безмозглая Глава, не получившая благословение, иногда забредала сюда, чтобы заявить Непоколебимому Художнику о многочисленных нарушениях правил производства работ, об опасности недозволенных приёмов и методов. Оклемавшийся Бесчувственный поэт забегал, чтобы прочитать свои последние стихи на символическую тему.

Не бывали только сочувствующие. Они давно уже не водились в сельском обществе. Не было и общества.

И вот уж мороз заковал всё окрест. Даже воздух для дыхания был кристаллическим. Мраморное небо угрожающе потрескивало. Символ восставал над селом безмолвным каменным монументом, задрапированным в чёрный бесформенный лёд. И самоё село, казалось, вымерзло, умерло и обратилось в снежный прах.

…Оставался последний камень. Он превосходил своим весом массу тела каменотеса и был отшлифован до блеска. Непоколебимый Художник, давно не поднимавшийся с колен, плел подъёмную корзину. Приближалась сакраментальная ночь…

…Изо всех уголков обмороженного села потянулись толпы и одиночки на открытие Символа. По сугробам и колеям катилась детвора. Санками подвозили стариков. Немощные, оставшиеся дома, дыханием протирали в окнах глазки. На уличных тополях и осинах развешивали гирлянды. Везде жгли костры. Вездесущие предприниматели возжигали уголь для шашлыков… На широкой площади возводилась увеселительная карусель. Воодушевлённый народ жаждал праздника…

Внезапное утреннее солнце золотым свечением излилось над обмороженным миром, высветило на сельском юру ледяную громаду и затопило Символ лучами… Ледяная драпировка вдруг треснула по швам, пошатнулась и рассыпалась к подножию сверкающими алмазами. И — захватило дух!.. И остекленело зрение!.. Минуты шли… Часы… Вертикальные линии Символа поражали безумным устремлением в запредельную высь, а косые — рисунком носа корабля — секли возбуждённое воображение. Люди окаменели. Леса, горы и светлые небеса благоговейно поникли. Проходили дни, годы… Символ стоял на юру. И невозможно было постичь содеянное человеком творение.

И лишь один молокосос, оторвавшийся от груди матери, с удовлетворением произнес:

— Мам-ма…

Антон Филатов. БОМЖ, или хроника падения Шкалика Шкаратина

(Криминогенное повествование)

Герой нашего «криминогенного повествования» Евгений Борисович Шкаратин, неприкаянный скиталец, известный более своей кличкой «Шкалик», ищет отца. Так уж случилось: умирающая мама оставила семнадцатилетнему Женьке одно лишь сердобольное завещание, уместившееся в короткую предсмертную фразу: «Найди отца, сынок… Он хороший… не даст пропасть…». Завещание матери стало для Шкалика делом его жизни. Всего-то и слышал Женька Шкаратин об отце: «…Он не русский, а звали по–русски… Борисом. Фамилию не запомнила… Не то Сивкин, не то Кельсин… Китайская какая-то фамилия. А вот примета есть… пригодится тебе… У него мизинец на руке маленький такой… культяпый. Найди отца, сынок».

Глава III. Города и интегралы

«Прощай навеки, лапоть, по тебе не станем плакать»

Старинная пословица

Проводить Женьку пришла Анна Михайловна. Принесла в плетеной авоське большой калач («Сама стряпала!»), новые носки и книгу. Вид у неё был загадочный, словно она должна была произнесли заклинание. Мама Нина суетливо подсобирывала сумку, пытаясь вместить в неё всё сущее — от вилки до сковородки. Женька равнодушно-застенчиво протестовал: «Ма… не клади… стоко… не унесу».

Стрелки ходиков неумолимо двигались. Сборы были закончены, и оставшееся время тяготило всех. Нина всматривалась в окно, незаметно смахивая слезу. С каждой минутой она чувствовала себя всё хуже. И это бестолковое ожидание могло закончиться лужей слез. И она, упреждая это, сдерживала себя; стыдилась и учительши. Как всегда сорвались гирьки на часах, заставив всех вздрогнуть и очнуться. Пора! Оставалось — посидеть на дорожку.

— Же-е-ка! Жень… — пришел Лёнька Бандит, вспомнивший, что сегодня, вроде, уезжает друг.

— Заходи, Леня! — первой откликнулась учительница.

— Не… Я тут подожду, — Лёнька прикорнул на кукорках у ворот.

— Заходи уж… раз пришел, — прикрикнула мама Нина, удерживая Женьку. — Надо посидеть перед дорожкой.

Лёнька открыл двери и встал у косяка. Он сутулился, переступал ногами, точно жали сапоги, и нервно теребил мочку уха. Женька искоса наблюдал за другом, думая совсем не о нём. И тоже суетливо елозил задницей по табуретке.

— Сядь уж! — строго приказала Нина, указывая Лёньке глазами на стул. — Как теперь будете… друг без друга? — Совсем не кстати заметила она. И в словах её никто не услышал вопроса. Казалось, Нина и сама не слышала себя.

Друзья переглянулись. Разом скривили косые рожицы. Женщины тоже посмотрели друг на друга, выказывая своё взрослое — «что с них возьмешь?».

— Жень, я книгу тебе дарю, — вдруг спохватилась Анна Михайловна — Внима-а-тельно почитай в поезде…

— Да он их сроду не читает…

— Почитай, Женя! Она поможет тебе… в жизни. И вот ещё что: ты мне обязательно напиши. Хоть раз… Ладно?

— Ну, — сконфуженно согласился Женька и стал надевать рюкзак. Женщины бросились помогать, поправляя рубашку, подхватили вдвоём сумку.

— Жень, а деньги-то! — мама Нина бросила сумку и сунула руки в карман кофты. Деньги, аккуратно завернутые в носовой платок, она показала Женьке и как-то особенно торжественно передала их ему в руку. Женька небрежно сунул сверток в карман брюк.

— Да ты что! Куда ты их?.. Это же женьги! То есть, деньги, Женька! Ну-ка давай их сюда… — она укоризненно покивала головой и, расстегнув пуговицу нагрудного кармана куртки, тем же торжественно-ритульным движением поместила туда сверток. — Так надежнее. Куртку не снимай в дороге, а то… сам знаешь.

…Под брезентовый тент ГАЗика он влез, не додумавшись обняться с матерью, сел на свободное место. В открытый проём были видны обшарпанные церковные стены, под которыми сельские пацаны резвились «в чику», поодаль — школьное крыльцо с железным цоколем, улица… И только чуть-чуть голубого неба с летними белёсыми тучками. Стоящие у машины люди коротко перебрасывались незначительными фразами, ожидая момента отъезда. Женькины провожающие стояли тут же. И это казалось ему нелепым и утомительным актом. Опыт отъезда из дома был ему незнаком. Женька даже не думал о нём как о чем-то значительном или ответственном. И все же за внешним равнодушием и олимпийским спокойствием глубоко в душе сидел ржавый гвоздь, саднящий слезливо-трогательным раздражением.

Уезжать из дома было… нормально. Многие уезжают. Даже интересно: всякие дальние города… Да, уезжать из дома было легко, но приезжать… в конечный пункт… не тянуло. Он, Женька Шкаратин, и не подозревал о том, что с первым рывком Газика его прошлая жизнь внезапно оборвётся, точно невидимая паутинка, мгновенно переменится и так же мгновенно зачнётся другая — и такая же непостижимая. Почти физически он испытывал этот ожидаемый толчок и всем сердцем жаждал отъезда. И ещё этот Бандит, издали корчивший рожи…

— Женя!.. Сынок… сыночка мой… — мама Нина внезапно уцепилась за поручень откидной лестницы ГАЗика и безумными глазами съедала Женьку. — Сыно-о-к… мой… маленький… Всё-всё-всё… Я не буду, ты не плачь… потерпи… — Она укротила свой неожиданный порыв так же внезапно, но не в силах была оторваться от поручня. Глаза её заливало слезами. А всё тщедушное тело сотрясало волной внутренней дрожи. — Счас… час… Я уйду… Прости меня, сынок, за всё. Никудышная я мать… твоя. Поезжай… поезжай…

Женька оцепенел. Порыв матери потряс его. И он сидел в кузове, в одно мгновение утратив самообладание. Чего она?.. Зачем… Он не понимал, что ему делать теперь и в следующий миг. И только тупо глядел на мать, перехваченную Анной Михайловной за плечи и пятящуюся к церковной ограде. И в нелепой этой сцене было столько напряжения и драматизма, что у Женьки перехватило дыхание и свело рот.

Внезапно ГАЗик взревел, качнулся и покатил по улице, быстро набирая скорость.

— Ма-а-а… — промычал скованный женькин рот. Но ничего уже нельзя было сделать. Неотвратимое свершилось на его глазах. Улица быстро покрылась клубами пыли… Вот и последний поворот, последний двор, последняя людская фигура у колхозной заправки. — Ма-мочка! — Скорее подумал, чем произнес Женька, понемногу приходя в себя. — Мамочка моя…

Уже потом, много позднее, в своей совсем уж взрослой жизни Женька Шкаратин будет мысленно возвращаться к сцене первого расставания с матерью. Именно опыт взрослой жизни позволит ему до конца осознать тот порыв обречённости, вырвавшийся-таки у женщины, глубоко прячущей нерастраченную нежность и ласку. Осознать её вселенскую одинокость и беззащитность, её неприкаянность и неумелость. В такие минуты его душили слезы обиды за себя и за неё, не способных проявлять родственные чувства. Давила и мучала боль за необратимость утраченного времени. Он ещё не раз будет возвращаться к матери с мысленными диалогами, в которых попытка сообщить ей о своей любви и жалости будет, наконец, услышана ею и воспринята со щемящей радостью. Ах, мамка Нина, ах, Женька… Да что же это такое творится-то, Господи!..

Но при новых встречах и расставаниях все оставалось на своих местах. И они только отдалялись — дальностями расстояний и возрастов ещё пуще привыкали к своей обоюдной неуклюжести чувств.

…Телеграмма, полученная и доставленная ему однокашником прямо среди лекций, была от …Анны Михайловны. Женька так ни разу и не написал ей. И его изредка тяготило чувство вины. И особенно стыдно было за деньги, которые учительша вложила в ту книгу и которые он долго хранил, чтобы вернуть при встрече. Но снова и снова забывал свое обязательство написать ей, и опять уходило время… Мгновенно схваченная глазами её фамилия ужалила его… но… текст телеграммы он долго не мог понять. «Немедленно… приезжай… торопись… скоропостижной… болезнью… матери…»

Одолжив деньги у однокашников, он направился прямо на вокзал. И уже плохо помнил, что происходило в ближайшие сутки. Поезда, участливые пассажиры, лихорадочные мысли и действия. На попутках добрался до села… Бегом мчался по знакомому переулку…

…Мама Нина была ещё жива. Она почти равнодушно встретила его взглядом и обречённо показала глазами «садись». Жёлто-бледная, истерзанная болезнью, с полузакрытыми от измождения глазами, смотрела мимо него и силилась что-то говорить. Медсестра, встретившая Женьку, с облегчением вышла из дома. Он остался наедине с матерью и… молчал. Увиденное повергло его в отчаяние. Мама умирала… Она не болела, нет… Это нельзя было назвать тяжелым недомоганием либо кризисом. Ей оставались последние минуты, и Женька почему-то это знал. Он внезапно ощутил в себе жар, потом холодный пот… Подумал встать, но не решился. Подкатилась слабость, сухость во рту… Пришла медсестра и молча подала ему воду для смачивания губ матери. Но он глотнул из стакана сам.

…Слезы. Ему тут же стало легче. И он снова, не отрывая глаз от матери, попытался встать.

Но в это мгновение она тяжело вздохнула и напряглась. Стала что-то говорить. Женька наклонился к её губам. С трудом слышал слова «…Найди отца, сынок… Он хороший… не даст пропасть… не русский, а звали… Борисом. Фамилию не запомнила… Не то Сивкин… Кельсин… Китайская… какая-то фамилия. А вот примета есть… пригодится тебе… У него мизинец на руке маленький такой… культяпый. Найди отца, сынок… Не даст пропасть». Она надолго замолчала. И ещё более побледнела. И только дрожь на виске выдавала муку. Однажды вполне отчетливо произнесла: «Прости нас… с отцом, сынок…» — И это были её последние слова.

Все последующие часы — и агония, и трагические приготовления, и поминальные действия, проводимые участливыми соседями, и даже короткие разговоры с Лёнькой Бандитом — Женька Шкаратин находился в странном состоянии не то равнодушия, не то сомнамбулизма. На попытки Анны Михайловны поучаствовать в его судьбе, на предложения Лёньки (по просьбе все-той же учительницы) сходить на охоту, рыбалку, поехать, наконец, за соломой для коровы, отмалчивался, не обронив ни единой фразы. Анна Михайловна растерянно просиживала в пустом доме, боясь оставить его наедине с пустотой. Подтапливала печь, готовила еду. Женька тяготился ею. А спустя девять дней вдруг сказал:

— Я поеду… Вы живите тут… навсегда, — встал и ушел, и уехал, не попрощавшись ни с кем.

Так Шкалик навсегда, казалось, оставил родное село.

Глава IV. Легенда вторая. Некто Цывкин

— Кук-ка-рек-ку-у-у!.. — ворвался в раннее утро звонкий деревенский горлопан. — «Кукареку,» — и всё тут. «Петуха» бы не пустил… Вонзил свой петуший альт выше сосен, в хмурую августовскую рань, в сонное ферменское царство, в тишину гулко-тягучую, и — затих. Паузу взял.

«Первые петухи» — так и называется предрассветное сумеречное времечко, не знаменитое ничем, кроме петушиного пробуждения. И именно оно, дремучее и дремотное, распростерлось над спящим миром паутинным оцепенением; сдерживает рассвет, караулит здешний покой. Вышедший по нужде мужичок полусонно обозрел окоём деревенской городьбы и опушки бора, выслушал петуха и зевнул.

Покойно-то как…

Спит Ферма. Спят её собаки, свиньи, колхозные и единоличные коровы, овцы. Спит всякая птица. Спит богатырский бор, степная трава и тихая гладь ферменского озера. И коротенькие переулки, и дворовые закутки, и площадь у поселкового магазинчика — всё спит. Спит-посыпёхивает отслуживший свою ночную вахту бездомный кот Кузя. Спят и люди.

Петушиная пауза — не вечность. От первого до последующих петушиных перекликов сонные фермерские мгновения замирают вовсе и длятся так долго, как театральные паузы в пьесах провинциальных театров. Висят сиюминутные и бесконечные мгновенья, пока не зайдётся всеобщий общинный дух, пока интуитивное чувство не скомандует самоё себе «Ату!..»

Борзый петух у Федора Пилатова. Так и норовит выпендриться! Зорко сторожит свой час перед рассветом, не уступая первенства соперникам из других подворий. И сам Федор, дюжий ферменский крестьянин, чутко почивающий в сонном царстве — ранний ставка и извечный трудяга — под стать горлопану. Теперь он раскинулся на топчане, тесня Марьюшку, окружённый другими сонными домочадцами, в интуитивном ожидании петушиного сигнала.

Ан, светает. Неотвратимое и неуёмное солнечное светило незримо поглощает ночной сумрак. Затепливается линия горизонта, за нею багровеет западная канва горной гряды, потом заливается холодной желтизной широченная пойма древней реки, с массивами её островов, лугов и кромкой хвойного бора. Оранжевое солнце зависает над тёмным Убрусом, по-над сумрачным лесотравьем. Над скопищем живого и мёртвого мира, приютившегося на узкой степной террасе — не то деревней, не то заимкой. Выселками, известными в здешней округе под названием Ферма.

Спят ферменские. Их чуткий сон в самый канун дня Ивана-купала уже и не сон вовсе. Скорее, радостные полусон-полуявь, полупредчувствие святого дня, так за последние годы и не забытые, не зачумлённые новыми советскими ритуалами. Патриархальное чувство — праздник купания и чудес… Но — спят ещё люди большие и малые, юные и старые. Спит Ферма. А петухи! — уже нет удержу.

Баир и Марта столкнулись взглядом. Марта так и не смогла отвести глаз от его смуглого раскосого лица, взгляда, наделённого спокойной хладнокровной силы и… внезапного интереса к ней, Марте, излишне пышнотелой, никогда раньше не знавшей силы мужского внимания. Она смутилась до потери чувств, краска стыда залила её отбелённое лицо. Но к её собственному изумлению, Марта улыбнулась юноше. Его сердце, знававшее кокетливое внимание сверстниц, внезапно оборвалось. Её полуиспуганная улыбка, полудерзкий взгляд, тело, налитое сокровенной силой — всё разом всколыхнуло воображение парня. Он пошел за нею, на её огляд отвечал молчаливым признанием, забыл о сущем дне, хозяйских лошадях и самом хозяине… Всё более вторгался в её мир и открывал ей свой.

Они встретились в первый же день осенней ярмарки на берегу Волги, куда съехались десятки подвод с товарами. Он и она оказались в избранный час в рядах коннозаводчиков, каждый по своей нужде, но провидению было угодно свести их — глаз в глаз. Её отец выбирал добрую кобылку на развод… Марту держал при себе по собственным соображениям. Баиров же хозяин торговал самыми завидными экземплярами башкирских лошадок. Без Баира он не справлялся и оказывал парню доверие, граничившее с отцовским чувством.

В ярмарочные часы они — дородная немочка и мужественный калмычонок — часто пересекались, уже не пытаясь скрывать свои чувства. Её стыдливость и его неодолимая притягательность объединяли их в странную парочку, трогательную и нелепую одновременно. Она бродила по рядам, высматривая безделушки, не в силах что-либо выбрать. Он внезапно возникал перед нею, как тень, неотделимая от неё, и так же внезапно исчезал, вызывая её тревогу и растерянность.

Всю осень он верхом наезжал в их березовую рощу, отделяющую дом от сенокосных угодий и табачной плантации. Она выходила сюда по сигналу плачущей иволги и неохотно возвращалась к своим обязанностям, подчиняясь гневно-недоумённым кликам отца. Баир не спрашивал Марту о её семейном, родословном, забавлял байками о лошадях или собаках. Она не спрашивала его о житейском, не выведывала никакой истории, которой у него и не было.

…Всё оборвалось разом — не по их воле. Её отец, крепкий поволжский крестьянин, зарабатывающий кожевенным, шорным ремеслом и приторговывающий табачком, был приговорён новой сельской властью — комитетом бедноты — к лишению избирательных прав и насильственной высылке — всем семейным узлом. В ночь перед днём высылки он бежал из дома в Мещерские болота, снарядив купленную башкирку нехитрыми пожитками. Жене, детям оставил нехитрый наказ:

— Перебейтесь пока… перебесятся. А там и возвернусь.

Однако его сметливый крестьянский ум не учёл гонор новой власти. Комбед не оставил обезглавленную семью в покое. Их имущество описали и свезли в общественный амбар. Мать, не смирившуюся с произволом и грубым помыканьем, усмиряли и плетью, и батогами, довели до помешательства и увезли в уездный город. А Марту со старшим братом Иваном, жившим уже своей семьёй, согнали в то же утро на площадь, в толпу лишенцев, посадили на подводы и увезли до станции, где загнали в щелястую теплушку и засургучили. Остаток дня узники прожили в страшном ожидании. Ввечеру их внезапно выпустили и велели идти домой. Но через пару дней пришли другие уполномоченные и прочли новое постановление: в 24 часа собраться и явиться на станцию для пересылки в место нового поселения: Сибирь.

Ночь перед высылкой они провели втроём: Марта с братом и Баир, покинувший своего хозяина. Он всю ночь уговаривал брата и сестру, полный решимости не оставлять возлюбленную в её новом положении — на сносях, с плодом их внезапной, глубокой страсти. Обесцветил перекисью волосы, тщательно выбрил усы…

Там, на станции, в толпе лишенцев, гулкой сутолоке горьких минут, царил произвол. Баир заявился на сборный пункт вместе с Мартой, едва справлявшейся с лихорадкой. Записался в её семейный список под именем брата Ивана, уговорив-таки растерянного парня отправиться вслед за отцом, в Мещеру. Все прошло хорошо. Никто не присматривался ни к его личности, ни к документам. Суматоха, сумятица и головотяпство, царившие в стане ссыльнопоселенцев, позволили им обмануть сопровождающих чекистов и отбыть по назначению.

Так начинался их путь в неведомые дали, суровые края и на долгие времена.

…Баир-младший родился в степи, под кустиком, вблизи проезжего тракта, в местности не примечательной и пустынной. Его принял на руки отец, смуглый муж с калмыцким обветренным лицом, резковатый в движениях. Принял также ласково и умело, как много раз проделывал это в табуне с жеребятами кобылиц. Потомственный табунщик, он туго знал это сакраментальное дело и споро-сноровисто принял наследника. Обиходил и мать, и дитя. На минуту приложил тельце новорожденного к обессиленной роженице. Её испуг, стыд и беспомощность во время недолгих родов он успокоил властностью жеста и гортанного междометия. Вскоре роженица притихла и задремала. Младенец, высвобожденный из утробных пут, вживался в новый мир, испытывая перед ним беспощадный, священный трепет. А отец, проявляя суровую нежность, спеленал младенца в заранее приготовленные холстины и сукно, устроил в скудноватой тени кустов. Подбросил в огонь сырые сучки и принялся свежевать суслика, пойманного в петлю поутру.

Днём он накормил женщину размоченными сухарями и запечённым в глине мясом, выдав его за мясо жаворонка. Остатки повесил подсушиться на солнце. Сам обегал притрактовую зону в поисках съедобных дикоросов. Собрал щавель, полевой лук, лепестки шиповника, мочковатые корни аира из болотистой низинки. Но главной его удачей была дикая пчелиная семья, поселившаяся в брошенной автомобильной резиновой покрышке. Дождавшись густой ночи, обмотавшись подручным тряпьём с головы до ног, он стремглав уволок её и утопил в тине глубокой канавы. Возвращался сюда поутру и днем, когда с роем было покончено, а мёд в сотах извлечён.

Ночью согревал тела жены и сына своим теплом и поддерживал огонь костра. Лишь рано утром уходил на тракт, надеясь высмотреть степную птицу, выбирающую в дорожной пыли камешки для желудка.

Тракт несколько дней был пустынен. Но мужчина часто поглядывал на запад, ожидая подход очередного этапа колонны ссыльных переселенцев, в которую он надеялся влиться своей увеличившейся семьёй. Слово, данное армейскому капитану, возглавлявшему этапируемую партию, обещание догнать этап во что бы это ни стало побуждало его торопиться.

Позади был длинный водный путь на барже по Волге и Тоболу, на грузовиках, подводах по скорбному расейскому тракту. Впереди — не менее долгие прогоны в повозках лошадиного обоза и пешедралом. А значит — неизвестность, имя которому страшно: Сибирь.

Марта родила Баира, недоносив пару недель: сказались пережитые трагедии. Не её была воля — пуститься на сносях в неведомую дорогу. Марта скрывала свою первую беременность, неожиданную и неуместную в столь суровое время. Незаконнорожденность будущего ребенка пугала её более, нежели страх перед неизведанностью ссылки. Её любимый, нежный и мужественный калмык, научивший Марту верховой езде, покоривший сердце страстью и властностью, горел решимостью сопровождать любимую девушку в пути, устроив эту возможность любым способом. Присутствие «брата», его нежное внимание и поддержка оберегали до некоторых пор беременную «девицу» от грубой бесцеремонности конвойной команды.

…Марта утратила связность происходящего сразу после болей первых схваток. Сказалась тряскость тележных отрезков пути, когда она уже не могла передвигаться пешком и влезала на тележную грядку — среди скарба и тел других ослабших спутников.

Немало унижения стоило Баиру уговорить капитана оставить их на время родов в степи, под кустом, ввиду малолюдного тракта. И с обещанием догнать этап до посадки на баржу Оби — реки.

Так родился младенец. Один из главных героев нашего криминогенного повествования.

Баир выполнил обещание, данное капитану — настиг этап на подходе к Оби, устроив Марию с сыном в кузове попутной полуторки, следовавшей по тракту с миссией сбора продуктов питания для этапируемых ссыльных. Сам же весь путь следовал позади полуторки, ввиду её, сопровождая быстрым или замедленным бегом.

К счастью отца и матери, новорожденный чувствовал себя хорошо. Переносил тряску и укачивание легко. Как и велось в роду его извечно кочевавших предков-калмыков.

— Как звать выродка? — не любезно осведомился капитан, записывающий походную статистическую надобность.

— Баир… — растерянно ответила Марта, от неожиданности не придумавшая другого калмыкского имени и не желающая обидеть счастливого отца. Так безмятежный молокосос и был записан — Баиром Фридрихом.

Марта же не перенесла передряг пути и бесчеловечных мук внутри ссыльного обоза. Истощились силы физические. Полуголод и холод, непрерывные напряжения последних сил подорвали отменное здоровье дородной немочки, свели на нет и её душевные силы. Изо дня в день, из месяца в месяц она хирела и чахла на глазах старшего Баира, несмотря на его — почти шаманские — заговоры и психологическую терапию. «Ты будешь жить…. У тебя сын… Ты не оставишь нас…». Злобность окружающих её людишек, замешанная на скрытом презрении и нетерпимости, подобно колдовскому снадобью, проливали на неё свой горький яд. Вырванная из благословенной среды в этапный караван, истоптанная, истерзанная, она так и не прижилась на новой — сибирской — почве.

Баир старший и Баир младший, освоившись в стане ссыльнопоселенцев, и тут проявили крепкие качества предков — терпение и поразительную уживчивость с кержацким населением. И то и другое позволяло им уживаться даже там, где, казалось, не приживется даже кол осиновый.

К году Баир младший уже крепко стоял на ногах, опробовал седло. Бойко что-то лопотал на языке неизвестного этноса.

Когда Марта догорела и умерла, Баир-старший похоронил её по католическому обычаю, справив все полагающиеся ритуалы.

Однажды, к изумлению местных жителей, принимавших участие в его судьбе, и к негодованию сельской власти, ведущей надсмотр за ссыльнопоселенцами, он исчез вместе с малолеткой без звука и обозрения. Как бог прибрал.

Отыскались следы кочевых горемык в цыганском таборе. Оба Цывкины, малый и старший, напитанные, как степные лошади, земным и небесным, не сливались с цыганским миром. Ветры прежних гонений и дребедень кочевой жизни не избавили их тела и души от накопленного напряжения. Оба, точно связанные материнской пуповиной, один в другом чуяли милосердие жизни и любви. И этого было достаточно для их самозабвения.

Младший Баир, молчаливый и настырный карапуз, раскосый, с русым вьющимся чубом, накрытый выцветшей суконной буденовкой, вездесуще сопровождал старшего. Только жесткая необходимость, связанная со смертельным риском, могла быть причиной временного расторжения отца и сына. В такие дни и часы младший ходил по двору, передвигая поилки и корыта, ковыряя пяткой коровьи глызы, не вкладывая в эти занятия ни чувство, ни смысл — одно лишь стоическое терпение. Небо над его местообиталищем приземлялось, окрестные холмы и амбары угрожающе кренились, а почва под ногами обращалась в зыбкий песок. Но вот отец возвращался. Молча и долго смотрел в глаза. Привезённый подарок — «зайчик послал» — выглядел жалко. Но позволял примириться до следующей разлуки. Остальные дни и часы они, образ и подобие, дополняющие и даже завершающие друг друга, держались в сутолоке дней вместе и особняком. Иногда кровный инстинкт подвигал младшего к проявлению сильных лидерских качеств, и он легко и односложно заводил короткие знакомства среди цыганских пацанов. И тут же подчинял их своему мужественному обаянию. И так же легко отторгал неукротимой независимостью. Он умел бездумно и щедро разделить ароматную краюху, благосклонно принять в дар проявления души и сердца.

Они не откочевали с цыганами, но задержались в подтаёжной деревушке. На лето устроились пасти деревенский скот. И вчетвером — отец, сын, кобыла и сучка, подаренная цыганами и названная сыном Пальмой — зажили по заветам предков, обособленно и независимо. Младший почти не слезал с лошади и уже вжился в седло, как самозабвенная вошь. Пальма довольно быстро сообразила, за что получает свою долю от хозяйских сборов, и строго соблюдала негласную договоренность пастушьей команды. Старший Баир подрабатывал: чинил колхозную сбрую за дюжину трудодней, выторгованных у председателя.

Утренний недосып, ветры, дожди или палящий зной степной котловины, как элементы наиболее ласковых мытарств, сопровождали их сообщество до конца лета. И уже хозяюшки, встречающие ввечеру скот, удостаивали ласковым словом и добрым взглядом, а погода, наградившая милостивым бабьим летом, обещали благополучие предстоящей зимы, когда внезапно все надежды сокрушились — не то притянутые предчувствиями старшего Цывкина, не то свершаемые испытующим божьим промыслом.

В один из последних пастушьих дней Пальма подняла не свойственную ей тревогу, кинулась встреч всаднику на вороном игривом жеребчике. Отбиваемая бичом лайка с яростью преследовала незваного гостя. Он же, не сходя с жеребца, травил собаку бичом, во всю глотку гогоча и забавляясь собачьей яростью. Подъехал к Цывкину, но спешиваться не стал.

Баир Цывкин по закону степей встал, приветствуя всадника, и жестом пригласил к биваку. В его позе, сдержанном кивке, выражении лица и глаз непроницаемо сквозили гостеприимство и достоинство. Гортанным окриком он успокоил собаку и молча ждал реакции всадника. Цывкин знал его, шалого, гонористого, липучего мужика, колхозного скотника Ваську Резина, несущего по жизни родовое тавро «гнилые люди».

Возможно, как никто другой, знал эти родовые качества своего хозяина и конь, беспокойный жеребчик Воронок, тяготящийся всадником. Тавро ли рода, шпористые ли стремена, удила ли, безжалостно рвущие губу, нехорошо горячили Воронка, похрапывающего пеной, косящего диким глазом.

Сын Пономаря, управляющего колхозной фермой, старого партизана, героя гражданской бойни, до сего дня хранящего, как перешептывались в селе, наградной наган с тех самых времён и при случае пользующийся им, молодой скотник все достоинства (или недостатки?) отца впитал с кровью, скрепил кровью и руководился той же кровью. Его не взяли в армию по причине судимости, связанной с поножовщиной, и не посадили, учитывая партизанские заслуги отца.

Ничего из того, что знал Воронок и о чем догадывалось дошлое сельское сообщество, не ведали Цывкины: ни старший Баир, не празднующий досужие сплетни, ни тем более, младший, поторопившийся на своей кобыле к шуму у пастушьего бивака… Объединительная интуитивная угроза, как магнит стягивающая их воедино в опасные моменты, пробудила инстинкты и обострила чутьё. Младший подъехал с тыла бивака и молча переглянулся с отцом.

— Твой? — с нелепым вопросом обратился к Цывкину сын Пономаря. — Два гусака, токо масть не така… Тебя Сивкиным зовут? А меня Резей. Будем знакомы.

Цывкины молчали. Младший — в силу возраста и положения, старший — в ответ на неуважительный тон.

— Слышь, Сивкин, дело есть, — сдерживая порывы жеребца, заговорил Резя, — на сто сот. Я сейчас телушку завалю… Поможешь кули на коня кинуть. Ты понял? А пикнешь — пришью… Чо молчишь?

— Телушка не твой, — твёрдо и глухо ответил Цывкин. — Где взял — там отдам.

— Э-э-э, паря… Ты не понял. Я не просить приехал. У нас тут обычай такой. Я приезжаю и… беру, — он выделил «я» и «беру». — А ты и твой окурок — ткнул бичом в сторону младшего Баира — зимой с мясом будешь. Идет?

— Не идет, — невозмутимо ответил Цывкин. — Плохой обычай.

— Не тебе решать. У меня завтра день ангела. Мне мясо — позарез. А будешь вякать — тебе не жить… в деревне. Ты же беглый. Пачпорт с убитого взял… Пацана для близиру за собой таскаешь… Скажешь, не так? — он полез в карман за папиросой. Не спеша закурил. Бросил спичку в Цывкина.

— Уходи с миром, — с нескрываемой грустью ответил Цывкин. — Я не дам тёлку. Сначала прошу…

В установившейся тишине, нарушаемой только всхрапами жеребца да беспокойным биением копыт, сын Пономаря курил, а Баир Цывкин — старший молча ждал, так и не тронувшись с места. Баир-младший напрягся, как сыч. Это случалось с ним в минуты, когда сознание не успевало понять происходящее, но сердце подсказывало грозящую опасность. Не понимал и сейчас. И лишь детские руки, намертво захватившие уздечку, выдавали степень беспокойства и страха.

— Айда, покажешь телушку Никиты Попова, — как решённое дело потребовал Резя, выплевывая окурок. И подцепил бичом с луки седла короткую верёвку с петлёй. Круто развернув Воронка, поскакал к стаду.

Куда девалась мёртвая скованность Цывкина? В несколько мгновений он вырвал сына из седла, шуганул кобылу по ребрам и уже в намете взлетел на неё. Ярость, до поры таившаяся в жилах, выплеснулась в порывистые жесткие движения и гортанный сдавленный крик.

В тот самый миг, когда Резя, проявляя удаль и безрассудство, бросив поводья и выхватив из-за голенища нож, пытался перехватить петлей рога годовалой телке, Цывкин упал на него сверху, повалил и сам кубарем откатился в сторону. Перехватив руку с ножом Рези, он легко обернул его к себе спиной, резким движением ножа прошёлся наискось по лицу… Локтем ударил в затылок и оттолкнул обмякшее тело ногой.

От дикого вскрика пораненного разбойного выродка, от хрипа мечущейся Пальмы перепуганные коровы и лошади шарахнулись в стороны. Но Воронок тут же осадил бег кобылы и стал кружать её, похрапывая и постанывая…

Цывкин перехватил лошадей. Взлетел в седло жеребца, ухватив узду кобылы. В то же мгновение он поскакал к биваку, навстречу бегущему сыну. В несколько спешных телодвижений он собрал на биваке вещи, приторочил их к седлам…

Через несколько минут отца и сына Цывкиных, мерно качающихся в седлах, сопровождаемых бегущей впереди собакой, как древних предков на перекочевке, наблюдали лишь степные птицы, виражирующие в синей выси. Они умеренным галопом уходили в сторону древней реки, вдоль которой тянулся великий сибирский тракт.

Ветер остужал разгоряченные лица. Иногда всадники переглядывались и всякий раз, уловив глаза друг друга, находили там улыбку и насмешку над собой, над обманутой и обманувшей судьбой. И было им вольно и уютно. И они скакали… скакали….

А досужие домыслы в оставленной деревне споро связали исчезновение отца и сына с их избушкой, сгоревшей в ту же ночь, с исчезновением телушки из стада и жеребца из топтанки у героя Пономаря. Ещё более изощренный ум удосужился повязать всё это со свежим шрамом поперек лица сына Пономаря. И тогда уже легенда двух скитальцев обросла домыслами и подробностями, в которых было мало правды, осуждения, так же как мало сочувствия и участия.

Сказывали, будто бы из цыганского табуна он угнал лучшую кобылу, фаворитку вожака, запряжённую в дрожки. В полузабытом богом и людьми колхозе обменял кобылу на добротную одежонку себе и сыну, да на право переночёвки. Той же ночью вернул цыганскую красавицу обратно, оставив в утешение обманутого председателя великолепные дрожки. Нескрываемую цыганскую радость возвращения украденной лошади использовал для торгов, выговорив себе разношенные хромовые сапоги, а сыну кутёнка сибирской лайки.

Кто-то из кержаков рассказывал, мол, встречал похожих людей среди погонщиков скота на перегонах из Монголии.

Другие встречали Цывкиных средь вербованных в тайге, в геологических экспедициях или на охотничьих промыслах.

Вернувшиеся с войны, якобы, заговаривали со старшим Цывкиным на Сахалине, в короткой войне с самураями…

Дальнейшие мытарства двух осиротевших Баиров по существующей легенде происходили в местечке Ферма, примечательном тем, что текущие здесь реки впадали сами в себя, озера были бездонными, леса непроходимыми, а люди породнились так, что поголовно были кумовьями. И пришлые люди встречались здесь с изрядным любопытством, граничащим с ревностью и неприязнью. Женское, мужское и детское население Фермы выбирало себе среди пришлых жертву любви или ненависти и питалось ею с неистовством людоедов. Но очень скоро страсти иссякали, а прозаическое и поэтическое сопрягалось здесь с драматическим и трагическим так же редко, как заповедь «Я, Господь Бог твой…» с истинной верой.

Баир-старший волчьим чутьём (да разве человеческое не чутче?) обживал фермерское сообщество, чураясь его плотоядия и вожделения. Баир-младший, со свойственным ему обаянием, хороводился с местным подростковым выводком.

…Ферма «гудела» по случаю торжеств Великого Ноября. Закончилась уборочная страда, заскирдованы овсы, коноплё, ячмени, рыжик. Стога сена огорожены на зиму плетнями. Скот нынче нагулялся, лоснится сальными шкурами. Да и хряки-хрюшки, оставленные в зиму на развод, разжиревшие на обрате да зерновой отработке, не страшатся первых колючих заморозков, только нюхают степной воздух, вопрошающе похрюкивают. Идиллия — да и только…

Легкий морозец при ярком солнышке, бирюза светлых небес так и тянут на улицу. Да и душноватое домашнее тепло, усиленное гуляночными градусами, гонит из избы. А главное — долгожданный колхозный выходной. Ах, как хочется дать и душе праздник!

Стайками и парами, нарядными и воодушевленно-шумными — праздник же! — люди гуляли по околицам и окраинам, пересекаясь дружескими приветами и праздничными поздравлениями. И, прогулявшись, повторно возвращались в застолья: своё или приглашённое. И празднование начиналось с удвоенной силой.

Ферменцы потчевались бражкой. На тягучей патоке сладкое хмельное питие было приятно на вкус. На закуску — грибочки и свежатина из свинины… Сало ещё не вызрело. А вот солёные ельцы подошли в самый раз!

У Кольки Натыры крестины новорождённого пацана совпали с ноябрьским Торжеством. Гости сгрудились за длинным, наспех сколоченным столом. Здесь и крестные родители супруги Пилатовы, и соседи Карлины, и дед Рыцак со своей роскошной белой бородой, и второй нерусь на Ферме — после Кольки-то Натыры! — Баир Цывкин, забредший сюда не случайно: Колька ему соотечественник или какой-то свойственник.

А под ногами путается вездесущая ферменская ребятня.

Про Колькиного пацана, сладко посыпёхивающего за занавеской, никто и не помнит. Затягиваются хмельные разговоры. А всё больше про религию да политику.. Тут дед Федос главный…

— …Ить я как мыслю, православные… Негоже нам веру-то напрочь… истреблять. Не по — божески это… Ить я вас всех крестил, и тебя, Колька. Хучь и басурман ты по обличью… И теперь вот… сына твово, храни его господь…

— А давай с тобой выпьем, дядя Федос!.. За сына…

— Ты, Федосий Михалыч, про веру тут не… агитируй!

— Так не Михалыч оне…

— Ну всё равно… не агитируй!

Баир Цывкин куражится. Кривит рот. Смуглое его лицо с аккуратно постриженными усиками сверкает прищуренным — от выпитого — глазом, словно безрассудным клинком. Кулаки держит на коленях. Вот — пришёл, не зван, не гадан, а — свойственник. И не выгонишь: торжество, крестины, как никак…

— А и правда, Хфедосий, не блатуй ты нас за свою веру… сколько раз просил! Ну, не начинай… — машет рукой Петька Сысой. Он, ферменский скотник, мнительный и занозистый мужичок, смотрит на образа в красном углу избы. И говорит вовсе не с отцом Федосом, а, кажется всем, с ликом святым. — Ну, не верую я!.. Хоть и крещён…

— Да разве можно без веры… — переспрашивает набожный Пилатов — А как же Пасха? Благовещенье?.. Душа-то как же… предстанет?

— А ты выпий… выпий и — пройдет… — предлагает Сысоиха.

Дед Федос хмурит брови, насупливается, но стакан берёт. Молча, машинально крестится и неспешно выпивает брагу. Тянется закусить… Однако рука его зависает над столом и… ничего не берёт.

— А что, дядя Федос, сурьезно говорят, мол, нету его… бога-то? — пискляво подначивает Венка Богдан, рыбачишко и охотничек, а все равно занозистый мужичонка.

— А не надо про это! Не митинг же… Ну, не начинай, друган, а? Я тебя прошу…

— А почему?.. А пусть докажет… про бога-то!

— Цыц!..Ты выпивай, Федосий… Не слухай оболтусов, — командует Колька. И подкладывает расхристанному священнику солёного груздя.

Дед Федос снова берёт стакан. И по заведённому ритуалу пьёт. И снова не находит, чем закусить, или брезгует угощеньем.

Гости не отстают от православного деда. И с выпивкой, и с разговором. Бабы пытаются запеть, но, видать, не созрело. Пацаны, совсем осмелев, таскают куски со стола. За занавеской плачет младенец. Мария нехотя покидает компанию, а никто и не замечает.

За оконцем вызревает ярый погожий день, добрый для крестьянских дел и умилостивления души. Суровое солнце несёт свет без тепла, а серая просинь ноябрьского неба напоминает о грядущих холодах. Надо успеть насладиться божьей благодатью. Впитать на всю предстоящую зиму последний дар осени. И снова идут на улицу. И радуются, завидев знакомые лица соседей, точно утратили уж «надёжу» на подобную встречу. В разговорах ферменцев вперемешку сквозят негодованье и одобрительная нота, ушло, мол, по причине недосмотра правленья под зиму более десятины льна-«кудряша», а картофель и другие корнеплоды поморожены, что не даёт возможности употреблять таковую самим членам колхоза, а также кормить скот; а задолженность хозяйства разным организациям и учреждениям за уходящий год весомо сокращена и, авось, покроется за счет нынешнего урожая… Товарность же, выходящая на рынок — мясо, молоко и другое — далеко недостаточна для содержания членов и хозяйства в целом. Мол, утеряно из амбара более 100 штук мешков порожних из-за того, что не было хозяина в кладовой, и те, кто брал мешки, бесхозяйственно бросали их где попало… Судача, возвращаются к празднику.

— …Пашка Осколков митинг делал. И уполномоченный приезжал.

— В Осе што-ли? — интересутся Федор Пилатов.

— Не в Ильинке же…

— И чо сказывали?

— Дак сказки… опеть! И про товарища Сталина, и про выработку…

— Да какеи ж сказки про Сталина? Ты чо, Венка, буровишь?

— Тихо, тихо… мужики. Тут все свои, а не надо рысковать, — осаживает компанию Баир и обижается. А может, и зря. Какие, действительно, сказки про товарища Сталина… Баир пьёт свой стакан сладкой бражки. И сердито хрустит солёным огурцом.

— Нет, погоди, погоди, Басурманка Баир, ты чо тут нас стращаешь? Сколько мы ещё голову в коленки прятать будем? Ты что думаешь, среди нас сексоты водются? Вот ты — чей будешь? Откель взялся?

Баир равнодушно жуёт огурец и не реагирует на Венку.

— Эх, гости дорогие! Чо головы повесили?.. — сглаживает момент Колька.

— Гуляй, рванина, от рубля и выше… — тут же подхватывает Венка Богдан.

Наступает баиров час… Баир петь хочет. Выпивает второй стакан бражки, вытирает рукавом рот и пробует голос. «Бга-а-а… дя-га-а-а… Бай-ка-ал пере-е-хал!..»

— …Рыбацкую лодку берет — слаженно подхватывают гости — и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт… — Особенно возвышается церковный бас отца Федоса. Вместе с Баиркой они заглушают остальные подголоски и ничуть не тяготятся этим. На песню выходит Мария, покормившая сына. И вплетает свой сильный голос — приятное сопрано — в песенную вязь. И — воодушевляются люди! Забирают всё выше, мощнее…

Песня знакомая… Про них эта песня. Про побег к обетованной свободе и поиски лучшей жизни. Вот она — свобода — рукой подать! Вот лучшая доля — за отчаянным поступком следует…

Бежать, как бежит каторжник-бродяга, сломя голову, в новую неизвестность, не хуже, поди уж, нынешней тяготы… Хуже не будет. Хуже и не бывает. Куда уж хуже-то? Унижение бесчеловечное, хотя и равенством зовётся. Бежать — и вся недолга. А уж день-то покажет!

А песня дюже добрая. И — выводят грозные рулады со страстью, с силой душевною, так рьяно, словно обретают ту самую свободу через крик свой сердечный.

Кто-то еще пришёл. В сенях копошится, в тряпках — половиках запутался.

— Мир дому! С сыночком тебя, Колька. И тебя, Марея. Дай, думаю, зайду… И-их, какие люди…

— А и молодец… садись ко столу.

— …помяни… то ись… Выпей за крестника моего, Борисыч!

— како… «помяни»… Ты с ума сдурел, Хфедосий? — возмущается Петька Сысой.

— А давай чёкнемся, Костя! И с тобой, Петр… Хоть и заноза ты…

Борисович зашел. Секретарь сельсоветский. У него на Ферме родители живут и другие родичи. И все праздники Костя тут, с ними, да по друзьям ходит. Худой, прямой, как дерево в осиннике. И одет по-деревенски: какой это секретарь? Однако люди здешние не по должностям судят. Какой человек — смотрят. А Борисович-то и на балалайке, несмотря на должность, не куражлив и рюмочкой — с каждым — не брезгает чёкнуться. Очкастое его лицо улыбчиво и доверчиво. Нет, не чванливый парень.

— С крестинами вас. Дай ему жизни, значит, сто… а то и больше…

— …дай, дай бог.

— да и даст!

— Да дал бы, дак нету его! — подливает дегтя Венка.

— тьфу ты, опеть за свое… — снова негодует Баир.

— Крестника как назвали, дядя Федос? — интересуется Костя, закусывая квашенной капустой,

— Так ты же записывал, Борисович. Ай, забыл?

— …а налито, гостеньки дорогие! Итти-ж-вашу мать… За вами не угонишься. За сына моего Саньку Натырова…

— Не Натыров он. Семёновым записали…

— Как так? — изумляется Баир.

— …да знаю я… Какая разница?

— Не скажи, Николай! При родном отце — чужой имя нельзя. — поддерживает Баира Федос.

— Помолчи, Хфедосий! Не твоя власть, ихняя.

— Так не расписаны же.

— Борисыч, ты это брось! Нельзя человека обижать, хоть и киргиз он. Да хоть еврей будь… Православный — все тут! — Федос багровеет — не то от выпитого, не то с гнева.

— Так не я закон писал, дядя Федос. По закону же…

— Ты, Колька, чо молчишь? Твой дитё? — Баир багровеет и пьянеющим взором сжигает Натыру.

— Ну, мой.

— К председателю иди!

— А уже тута!.. — с порога громыхающим басом объяляется другой гость. И бесцеремонно втискивается в застолье. — Не звали? А я нахалом… Кому председатель нужон? — и наливает себе из четверти в стакан. И, не чёкаясь, пьёт.

— Ты такой председатель, как я Трумен, — мрачно — сквозь зубы — цедит Цывкин.

— Закусывай, Андрей Васильев, — Колька и этому ловит с чашки груздок. Андрей Варнаков груздя не ест. Он смотрит на Марию, выдумывая, что сказать. Мария теряется и, опережая мужа, берётся за бутыль. — Ну-ка, гостиньки дорогие, ещё по одной… За-а-певай, Баир!

— …а давай, кума, про бродягу? — предлагает Костя.

— Так… счас пели. Может, про Стеньку? Борисович, сходил бы за балалайкой!..

Костя охотно поднялся, сглаживая неловкость минуты, ушёл.

Варнаков демонстративно подвинулся к Цывкину, упёрся в него лукавым взглядом

А и Цывкин не сдаёт. Оба молчат.

— Ты вообще чей будешь, Сивкин? Откуда залетел? А?

— Цывкин я… А откуда… все — откуда… Кумекаешь?

— А пацан твой что ж… без матери? А и твой ли?..

— Твой… не твой… не твой это дело.

— Баба что ж… утекла, а?

— Помер… — сквозь зубы цедит Цывкин.

— И давно? — не отстает с допросом Варнаков. — Скоко малому-то твоему?

— Какой твой дело? — кипятится Цывкин. — Уже джигит… взрослый.

— Э-э-э, темнила ты, Сивкин, а ещё… джигит! Сын-то на тебя не похож!

Баяр рывком встает из-за стола, роняя табуретку. Мрачно повисает над столом, сдерживая ярость. Внезапно выхватывает из-за пояса короткий кривой нож и с силой всаживает его по самую рукоять в столешницу. Секунду медлит и уходит, ни на кого не глядя.

Мертвая тишина повисает за столом. Молчит Варнаков. А за стеной просыпается новокрещённый младенец. И скулит. Мария спешно уходит к нему.

Гости обмякают и отваливаются от стола, закручивая самокрутки. И — задымили. Отец Федос сердито замахал руками и, широко перекрестясь, потянулся к сенцам.

— Дак ты куда, отец Федос? — удивилась из-за занавески Мария.

— Срамно тут… Бога не чтите. — И ушёл, даже не надевая длинного своего пальто.

— Ишь какой крестный! На-елся… на-а-апился и восвоязи, значит, подался.

— …завсегда такой! Чуть не по ему — на бога уповает. Да пусть идёт! — негодует хмельной Пилатов.

— Нехорошо как-то вышло… — недоволен и Венка Богдан.

Молча дымили мужики. Мария собирала посуду. За окном осеннее солнце закатилось за хребет Егорьевской горы и — раздробилось широким веером, залило багровой краской Ферму и всё её окружение. К заморозкам, знать. А то к ветру.

(продолжение следует)

Константин Болотников. Записки односельчанина

(Часть 2)

Аты-баты… (из солдатского дневника)

Прибыл в военкомат с опозданием, когда уже команда была отправлена. Нас, опоздавших пять человек, посадили на попутный катер с расчётом, что мы в Ныше догоним команду и дальше будем следовать вместе. Настроение было нормальным, даже слегка приподнятым. Я радовался, что вырвался из этого захолустья. Был в последнее время в Чайво, это на 80 км севернее Кылик, на Косе. С одной стороны залив, с другой — Охотское море. Вечные ветра, штормы, шум моря. Песок, поросший стланником. Зимой снег, бесконечные бураны. Скука — до тошноты. Работал я зав. магазином. Карточная система, лимиты, всего не хватает. Народ просит, требует, а взять негде. Много недовольных. Начальство подлизывается, чтобы «по блату» получить побольше и получше чего-нибудь дефицитного. Получив повестку, я обрадовался, прежде всего потому, что вся эта лавочка, моя деятельность на этом заканчивается. Там уже этих забот у меня не будет и душа на месте. Но куда девать вещи? Ведь это всё, что я нажил за годы пребывания на Сахалине. Жаль оставить на произвол судьбы. Но и на себе всего не унесёшь. Одел пальто, захватил продуктов, сколько мог унести и ушёл. Ушёл потому, что ехать было не на чем. Навигация только открылась, но ещё ни один катер не приходил к нам.

В Ногликах у меня была знакомая. Я зашел к ней. Дал ей доверенность на получение моих вещей. Попрощался. Много не обещал, но связь терять не хотел, тем более, что вещи все-таки я доверил ей.

Догнали мы команду, ещё не доезжая до Ныша. Предстоял путь до Александровска. Это километров 250. Этот путь был похож на этап заключённых. Нас сопровождал лейтенант из РВК. На катере мы поднялись по реке километров 150. Километров 40 шли пешком. Стояла жаркая погода. Под ношей идти тяжело. Пот лил градом. Но мы шли, не падая духом. Из Дербинска нас ночью на машинах привезли в Александровск. Шёл дождь. Все вымокли и продрогли. Прибыли в военный городок в 10 час. Вечер, а нас нигде не принимают. Часа два мы бродили по грязным улицам от штаба к штабу, от одного барака к другому. Наконец нас поместили в пустой барак, где мы дождались утра. Назавтра повели в баню, где облачили в военное б/у обмундирование, а своё связали и таскали за собой с неделю, как кошка сало. С первых дней мне не понравилась казарма со всеми в ней порядками и бытом. Перегнали в барак к курсантам младших командиров. И вместе с ними поднимали; в 6 часов, зарядка, построение и т. д. Сортировали нас долго, выпытывали специальности, образование. Меня хотели оставить учиться на младшего командира, но я заявил, что у меня плохое зрение, и меня больше не тревожили. Через несколько дней большую часть из нас приписали ко 2 -му батальону и маршем отправили к месту назначения. 2-й батальон стоял километров в семи от города, на кирпичном заводе №8, недалеко от села Михайловка. Там нас окрестили «взводом пополнения» и поместили отдельно (вроде карантина), не причисляя ни к какой роте. Вещи свои сдали в склад, дали нам частные расписки (никто их оттуда уже никогда не получил). Здесь тоже были попытки устроить меня в интендантство, но безрезультатно. Верно, я при этом вёл себя пассивно, хотя в душе желал делать что-нибудь более полезное, чем заниматься чисто военным делом, к которому я считал себя не годным и, по правде сказать, не имел никакого желания. Но, видимо, как по сговору, меня решили помуштровать хорошенько, прежде чем «пустить в люди».