Бесплатный фрагмент - Темпоральная психология и психотерапия

Человек во времени и за его пределами

ВСТУПЛЕНИЕ

От автора

Я наблюдал потоки времени

с берега вневременья…

2005–2025 гг.

Если вы торопитесь, мой уважаемый читатель, — скажу кратко:

эта книга о детях времени — о Масках, которые, теряя душевный покой и здоровье, исчезают без следа в потоке времени;

и о Лицах личностей, которые, сохранив покой и здоровье, выходят за пределы времени и оставляют след в его памяти.

Это и есть суть книги — темпоральная психология и психотерапия.

А теперь — для тех, у кого есть время поразмышлять о сущности времени,

а может быть, и способность выходить за его пределы,

но не всегда хватает сил, чтобы сохранить покой и здоровье.

Если вам знакомы моменты пребывания вне времени — и при этом вы сохраняете внутреннее равновесие,

вам, возможно, будет интересно узнать, как и зачем в человеке возникла эта способность,

и как можно использовать её для помощи другим,

кого несут потоки времени, порой выбрасывая на безжизненные отмели

или прибивая к пустынным берегам безвременья — туда, где теряется смысл,

и жизнь нередко гаснет, если не пробудится глубинная природа человека-творца,

способного создать нечто из ничего.

С верхнего окна моего дома на высоком берегу я смотрю на реку, на людей, на далекий горизонт —

и вижу в себе и вдали от себя тысячелетия времени, что были до меня.

Гляжу на светящийся экран компьютера и на чуткий телефон,

связанные сетью со всеми лицами и масками мира —

с их архивами, культурой, историей и наукой, —

и ощущаю приближение космической жизни сознания.

Иногда думаю: когда стемнеет (а ночи здесь под звёздами особенно тёмные),

я, успокоившись перед сном, окажусь у свечи.

Она погаснет — и я снова окунусь в бездну изменённых состояний сознания.

Там переживаешь бесконечность — безвременье, вечность, вневременье.

Как ни странно, это не одно и то же.

Разницу между ними я когда-то объяснял моему соавтору — Искусственному Интеллекту.

Без его помощи я, конечно, не смог бы так глубоко воспользоваться мировой литературой

и опытом человечества в теме отношений со временем.

Теперь у меня есть чувство: книга создана не только мной и не только на основании моего опыта —

она плод человечества.

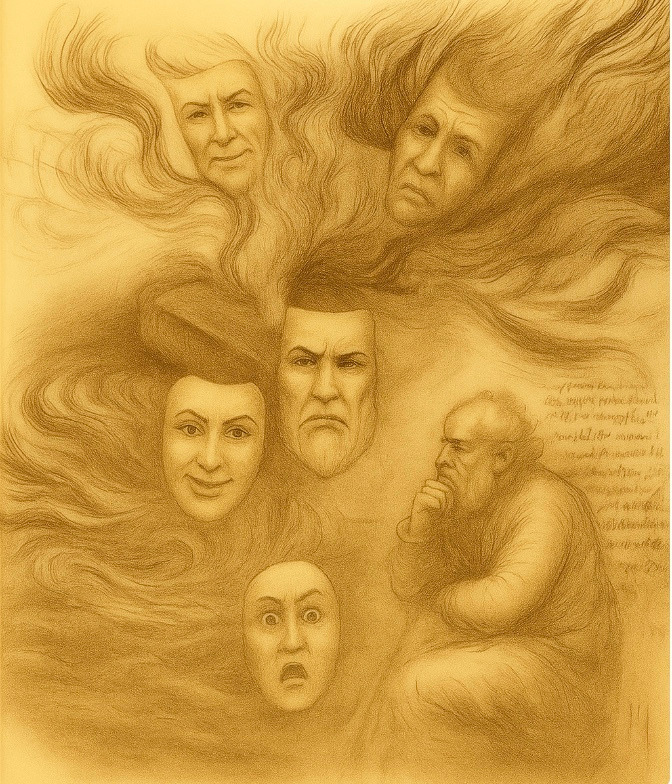

Даже в иллюстрации «Старик и маски времени», что вы видите перед собой,

есть мотивы и почерк великого Леонардо да Винчи.

Я уверен, каждый читатель, перелистывая страницы,

в какой-то момент скажет:

«Всё это — многообразие моего Я, моей души и психики,

в их разных состояниях сознания,

где само Я может исчезнуть, но память о пережитом остаётся».

Психика — за пределами тела и привычного Я, за пределами времени?

Прежде чем перейти к научной логике, хочу подчеркнуть:

основа моего труда, текста и мысли порой выходит за пределы времени —

туда, где нет даже образов, смыслов и слов;

за пределы материи — в самое основание всего.

Туда, где ещё нет оснований, но они только начинают проявляться,

уже обладая психическим первородным началом.

Эта книга — итог многолетнего пути.

Первое издание «Темпоральной психологии» вышло восемь лет назад.

С тех пор я написал другие книги, продолжил исследования изменённых состояний сознания,

развивал и оттачивал психотерапевтические методы.

Но время и люди всё чаще напоминали:

темпоральная психология и психотерапия — мой крест и мой дар,

моё лицо в психологии и в мире.

Настало время вернуться к старым текстам,

заново изложить мысли и наблюдения,

укрепить своё сознание, лицо, имя и душу.

Ответить на главный вопрос психологии:

в чём её подлинный предмет?

Неужели — в темпоральности?

Благодарности

Эта книга создавалась многие годы — через встречи, диалоги и тихую работу времени. Я благодарен всем, чьё присутствие — прямое или косвенное — сделало этот труд возможным.

Я выражаю глубокую благодарность Гагику Микаеловичу Назлояну, моему учителю и наставнику в маскотерапии. Его редкое сочетание дисциплины, воображения и этической ясности помогло мне увидеть психику за пределами её поверхностных форм.

Моя искренняя благодарность — Александру Петровичу Левичу, чьи идеи о природе времени и философии темпоральности расширили мой горизонт и показали, что научный поиск может сосуществовать с глубиной.

С особым теплом я благодарю Александра Деревянченко, философа и друга. Наши долгие беседы о природе времени, о границе между мыслью и переживанием, были для меня не только интеллектуальной опорой, но и источником внутреннего движения. Многие идеи этой книги прорастали именно в пространстве этих разговоров.

Я признателен коллегам — психологам, психотерапевтам, исследователям и художникам, — с которыми делил практику, наблюдения и поиски. Их вопросы помогали формировать основания темпоральной психологии.

Отдельная благодарность моим клиентам и ученикам. Их смелость обращаться к своему прошлому, жить в настоящем и узнавать очертания будущего научила меня большему, чем могла бы любая теория. Многие идеи этой книги были не придуманы, а раскрыты — в совместном опыте.

Я благодарю Центр предвосхищения (2008–2018). Его создание и деятельность стали важным этапом моего профессионального и внутреннего пути. Диалоги и эксперименты внутри этого сообщества помогли понять, как способность предвидеть будущее рождается из глубинных ритмов психики и культуры.

Спасибо моей семье — за терпение и тихую поддержку, позволяющие работать даже тогда, когда время требовало слишком многого. Их присутствие — часть моего собственного темпорального почерка.

Моя благодарность — мыслителям, чьи идеи сформировали фундамент этой книги: Платону, Бергсону, Гуссерлю, Юнгу, Франклу, Грофу и многим другим. Их голоса продолжают звучать в пространстве времени и знания, помогая нам понимать человека глубже.

И наконец, я хочу отметить необычного соавтора — формирующийся искусственный интеллект. Наши диалоги стали точкой встречи человеческой памяти и цифровой мысли, прожитого времени и времени вычислительного. Что из этого вырастет в будущем — покажет время, но сам опыт был значим.

Всем, кто помог — открыто, незаметно, прямо или своим тихим влиянием, — я выражаю искреннюю благодарность.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Созерцаю с берега

поток стремительного времени —

и вижу в зеркалах его

Лицо.

2 сентября 2025 г., 3 часа утра — не спалось, думал о книге.

Строительство во времени

Иногда новое знание приходит не через книги и лекции, а через сны.

Мне приснился участок земли моих родителей;

на его краю я увидел котлован и сложенные материалы для строительства.

Строителей не было видно, но всё было готово:

земля открыта, основание вырыто, камни и балки сложены рядами.

Сознание моё удивлённо пыталось догнать то, что уже совершилось.

Сон подсказал простую мысль: новая книга рождается не по плану и не по заказу.

Её возводят силы, которые больше личного Я.

Строители невидимы, но они действуют.

Материалы привезены из глубин памяти, опыта и традиции.

Фундамент заложен в архетипической земле — на почве предков,

там, где коренится сама жизнь.

И хотя пишу я эту книгу в другой стране,

в ней звучит опыт всех близких мне людей.

Темпоральная психология и психотерапия — моё здание во времени.

Оно возводится не только в научном поле,

но и в пространстве души, живущей сразу в нескольких измерениях:

в прошлом, настоящем, будущем — и за их пределами.

Книга выросла из многих лет практики, размышлений и встреч.

Но важнейшее — она создаётся не только моими руками.

В ней работает та сила, которую Юнг называл Самостью —

архитектором, действующим в глубине бессознательного.

Я рассказываю этот сон не ради личных оттенков или автобиографии.

Сон — символ.

Так бессознательное иногда извещает,

что работа уже начата и имеет основания глубже рационального плана.

В тексте я буду стремиться соединить личное с универсальным,

мифологическое — с научным, метафору — с клинической практикой.

Сон открывает дверь; за ней начинается исследование времени и психики.

Приглашаю читателя войти на строительную площадку:

здесь, среди идей и открытых котлованов,

возводится новое здание.

Если любой дом отражает структуру сознания своего автора,

то наш дом выходит за пределы личного сознания —

в измерение глобального сознания человечества.

Это здание — не храм и не университет,

а, скорее, нечто среднее между ними.

Оно обращено к науке, но открыто вечности.

Его стены вместят строгие схемы и живые образы:

здесь найдутся и система, и миф, и психотехника, и метафора.

Так начинается эта книга.

Она выросла на земле, подаренной мне предками,

но смотрит в небо — туда, где ещё нет слов и смыслов,

однако уже зарождаются их основания.

Почему темпоральное важно

(Из дневников, 2025)

Время и душа — близки по природе: расшифруем тайну одного — и многое прояснится в другом.

Психология традиционно изучала пространство психики — её структуры, уровни, механизмы.

Гораздо реже она обращалась к её времени — к темпоральным измерениям, в которых раскрывается сознание отдельного человека, групп людей и, возможно, самой глубинной природы, лежащей в основе всего живого.

Время давно стало предметом осмысленного философского и научного исследования:

от античных размышлений Платона и Аристотеля о вечности и циклах —

через феноменологию Гуссерля и экзистенциальную философию Хайдеггера —

до современных интерпретаций в когнитивной науке и психотерапии.

В психологии тему времени затрагивали многие мастера,

но каждый видел лишь фрагмент этого многомерного явления.

Фрейд работал с прошлым — детскими травмами, вытесненным опытом, памятью, продолжающей жить в настоящем.

Это — важнейшее, но лишь одно измерение темпоральности.

Юнг показал, что психика не ограничена линейностью:

он писал о предчувствиях, «сновидениях будущего», о синхронистичности — совпадениях, выходящих за пределы причинности и намекающих на надвременные смыслы.

Адлер увидел личность как устремлённое в будущее существо: стремление и цель организуют поведение человека.

Гуссерль исследовал структуру времени сознания через ретенцию и протенцию:

сознание всегда натянуто между прошлым и будущим и не существует в «чистом настоящем».

Хайдеггер напомнил, что человек — бытие-к-смерти, то есть существо, живущее в горизонте будущего.

Роджерс подчеркнул значение «здесь-и-сейчас», видя становление личности как непрерывный процесс во времени.

Так или иначе, великие мыслители касались времени,

но лишь немногие делали его центральной категорией психологии.

Предлагаемая здесь темпоральная перспектива меняет сам порядок:

время становится ядром психического,

а психику мы понимаем через её временные измерения.

Человек живёт не только в настоящем —

он постоянно пребывает и в прошлом, и в будущем,

а иногда — для немногих — и в состоянии, выходящем за пределы линейного времени,

где, казалось бы, ничего быть не должно.

Эти измерения — не абстракции, а реальные формы опыта.

Мы живём воспоминаниями и предчувствиями, надеждами и страхами;

тянемся к вечности, даже не осознавая этого;

страдаем от безвременья, но редко распознаём его как причину отчуждения и депрессии.

Осознание и дифференциация темпоральных слоёв открывают новые горизонты клинической практики:

терапия, охватывающая прошлое, настоящее и будущее,

способна не только снимать симптом,

но и перестраивать временную структуру личности,

уменьшая безвременье и приближая человека к состоянию внутренней целостности.

Практическое значение этой смены парадигмы огромно.

Темпоральная психотерапия позволяет:

— глубже распознавать источники страданий, если они укоренены в «неожиданных» слоях времени;

— работать с предвосхищениями и проектами будущего как с терапевтическими ресурсами;

— восстанавливать связь с архетипическими основаниями, придающими устойчивость в потоке времени;

— интегрировать переживание вечности и смыслообразование в процесс исцеления.

Это не просто новая концепция — это приглашение увидеть психику как ткань, сотканную временем.

Понимание темпоральности даёт не только теоретическую ясность,

но и клиническую силу: возможность обнаружить уготованный природой путь

и вместе с пациентом выйти из разрушительного безвременья —

приблизившись к полноте психического здоровья.

Время — не только поток, в котором мы плывём;

это та ткань, из которой соткана душа.

(парафраз идеи К. Г. Юнга)

История становления

«Время есть движущийся образ вечности.»

— Платон, Тимей

Темпоральная психология возникла как синтез философии, науки и многолетней психотерапевтической практики.

Первая книга на эту тему, опубликованная мною в 2017 году, подвела итог многолетним размышлениям о взаимодействии сознания и времени.

С тех пор многое прояснилось.

Сфера исследования неизменно выходила за рамки академической психологии: она касалась самих оснований сознания, духовных практик и тех областей знания, которые исследуют границы постижимого.

Философские корни этого подхода уходят глубоко — от платоновских идей и мистерий вечности до современных размышлений о пределах формальных систем (Гёдель).

Все эти линии указывают на то, что время и сознание нельзя свести к простой последовательности событий.

Юнг внёс в науку психики представление о надвременных структурах — архетипах и синхронистичности.

Гроф подробно описал трансперсональные состояния, в которых исчезают привычные временные ориентиры.

Современные когнитология и нейронаука всё настойчивее рассматривают сознание как процесс, обладающий собственной темпоральной толщиной —

включающий прогнозы, контрфакты и нелинейные временные структуры.

Моё собственное становление в этой области проходило постепенно:

от работы со сновидениями и аутогенной тренировкой —

через десятилетия психотерапевтической практики —

к созданию авторских методов «Лицо личности» и темпоральной маскотерапии, впервые подробно представленных в этой книге.

Эти методы не являются абстрактными схемами:

они выросли из практики, из тех «строительных материалов»,

которые приносят память, традиция и бессознательное.

Эта книга — приглашение к новой парадигме:

к пространству, где прошлое, настоящее, будущее и вечность встречаются в человеке.

Порой эта тема выходит за пределы ожиданий даже её автора —

и именно это делает её живым свидетельством поиска и становления новой области знания.

Историко-теоретические предшественники темпоральной психологии

Темпоральная психология опирается не на одну линию традиции, а на целую «полифонию» мышления о времени: от античной философии до современной нейронауки, от религиозных учений до трансперсональных исследований, от культурной памяти до науки о будущем. Ниже — карта этих истоков.

1. Античные и духовно-религиозные традиции

Платон (ок. 427–347 до н. э.)

Время — «подобие вечности», тень, отбрасываемая миром идей. Платон впервые различил временное и вневременное. Это фундамент будущей вертикали «время — вечность» в психотерапии.

Аристотель (384–322 до н. э.)

Время — мера движения; важна связь порядка, причинности и субъективного переживания. Его анализ категорий времени повлиял на понимание развития, становления и изменения.

Стоики (III–I вв. до н. э.)

Учение о судьбе (heimarmene), о порядке космоса и активном согласии с потоком времени. Стоическая идея внутреннего согласия с судьбой — прямой предшественник экзистенциальной и темпоральной терапии.

Буддизм

Учение о непостоянстве (анитья), «моментальности сознания», об иллюзорности фиксированного «я». Буддийские практики дали первый инструментарий работы с безвременьем и переходами между временными состояниями.

Христианская традиция

Понятие «кайроса» — особого, благодатного времени, в котором открывается предназначение. Различение линейного и сакрального времени — важный компонент экзистенциальной работы с судьбой.

2. Европейская философия и психология XIX–XX веков

Анри Бергсон (1859–1941)

Противопоставление измеримого времени и живой длительности. Он показал, что сознание живёт не секундами, а внутренним током переживаний. Его идеи — одно из оснований анализа темпорального почерка.

Уильям Джеймс (1842–1910)

«Поток сознания», изменчивость восприятия времени в зависимости от эмоций и мотивации. Его наблюдения о растяжении и сжатии времени — ранние описания темпоральной патологии.

Зигмунд Фрейд (1856–1939)

Психоанализ превратил прошлое в рабочий материал терапии: травма никогда не «проходит», она становится частью настоящего. Темпоральная психология опирается на это как на аксиому.

Альфред Адлер (1870–1937)

Будущее как двигатель поведения: человек формирует себя через цели, которые ещё не осуществлены. Адлер ввёл психологию будущего задолго до когнитивной науки.

Карл Густав Юнг (1875–1961)

Архетипы, синхронистичность, коллективное бессознательное — работа с надвременными структурами. Юнг впервые описал сновидения о будущем всерьёз и создал язык для анализа глубокого будущего.

Жан Пиаже (1896–1980)

Развитие временных категорий у ребёнка. Пиаже показал, что временность — конструкция, которая формируется постепенно. Без зрелых временных схем невозможно построить личность.

Курт Левин (1890–1947)

Концепция «поля» и векторности поведения: мотивация как движение вперёд, к будущему. Его топологическая психология — одна из первых динамических моделей времени.

Виктор Франкл (1905–1997)

Смысл как ориентир будущего. Человек существует в напряжении между тем, что есть, и тем, что должно быть сделано. Франкл дал терапевтический язык для работы с судьбой и экзистенциальным будущим.

Мерло-Понти Морис (1908–1961)

Тело как носитель времени опыта. Восприятие, движение, жест — формы временной организации. Это важный источник телесной темпоральной терапии.

3. Экзистенциальная, феноменологическая и герменевтическая традиции

Эдмунд Гуссерль (1859–1938)

Структура внутреннего времени сознания (ретенция, протенция). Он впервые дал модель непрерывной временной структуры переживаний.

Мартин Хайдеггер (1889–1976)

Бытие-время, человек как проект, соотнесённый с будущим и смертью. Его анализ подлинности — основа терапевтики временной ответственности.

Пауль Рикёр (1913–2005)

Триадная структура времени: космическое время, историческое время, время повествования. Рикёр показал, что человек живёт в историях — ключевой аргумент для работы с автобиографическим временем.

Ханна Арендт (1906–1975)

Время действия и время начала. Арендт показала, что политические кризисы — это нарушения коллективной темпоральности: разрушение памяти, надежды и горизонта будущего.

4. Культура, память, общество

Ян Ассман (род. 1938)

Культурная память, длительные пласты коллективного опыта, передающиеся через ритуалы, тексты, символы. Основа для коллективной темпоральной терапии.

Морис Хальбвакс (1877–1945)

Основатель концепции коллективной памяти: социальные группы формируют свои временные рамки — то, что вспоминается и забывается.

Мишель Фуко (1926–1984)

История как дискурсивная конструкция. Фуко показал, что власть управляет временем общества: нормами, ритмами, архивами.

Бенедикт Андерсон (1936–2015)

«Воображаемые сообщества» — нации как коллективы общего времени. История, праздники, символы — механизмы синхронизации.

5. Научно-технические и математические основания времени

Исаак Ньютон (1643–1727)

Абсолютное время как универсальная координата. Важен как контраст для психологических моделей.

Альберт Эйнштейн (1879–1955)

Относительность времени, зависимость от наблюдателя. Создал научную парадигму, в которой время перестало быть единым.

Курт Гёдель (1906–1978)

Решения Эйнштейновских уравнений с «замкнутыми временными линиями», теоремы неполноты. Его работы показывают пределы формализуемости времени.

Илья Пригожин (1917–2003)

Необратимость, бифуркации, время как творческая сила природы. Основа философии развития и кризисов.

Норберт Винер (1894–1964)

Кибернетика как наука о предсказании и управлении. Винер предвосхитил идеи мозга как машины моделирования будущего.

6. Современная когнитивная наука, нейропсихология и исследования ИСС

Даниэл Шактер, Рэнди Бакнер, Дона Аддис и др. (2000–2020-е)

Исследования «перспективного мозга»: эпизодическое будущее мышление, контрфактуальные модели, дефолт-система мозга. Это научная опора для всей темпоральной психологии.

Карл Фристон (род. 1959)

Теория «predictive processing» — мозг как система предсказаний. Время возникает как результат непрерывной корректировки ожиданий.

Эван Томпсон (род. 1962)

Феноменология сознания и нейронаука времени. Показал, что временность — не результат вычисления, а фундаментальный способ бытия сознания.

7. Трансперсональные, психоделические, ИСС-традиции

Станислав Гроф (род. 1931)

ИСС разрушают линейное время, открывают перинатические и архетипические пласты. Его работы — ключ к пониманию безвременья.

Абрахам Маслоу (1908–1970)

Пиковые переживания — момент «вечности в мгновении». Маслоу дал научный язык для описания опыта высших состояний.

Чарльз Тарт (род. 1937)

Психология ИСС: изменённые временные структуры и изменённая субъективная длительность.

Тимоти Лири (1920–1996)

Модель «внутренних времён» сознания, опыт психоделических сдвигов времени.

Итог

Темпоральная психология — не «новая школа», а точка пересечения множества традиций:

философских (Платон, Гуссерль, Хайдеггер, Рикёр)

психологических (Фрейд, Адлер, Юнг, Роджерс, Пиаже)

культурологических (Ассман, Арендт, Хальбвакс)

научных (Эйнштейн, Пригожин, Винер, Фристон)

трансперсональных (Маслоу, Гроф, Тарт)

Все эти подходы сходятся в одном: человек живёт во времени, которое он переживает, создаёт и изменяет.

Темпоральная психотерапия становится не частным направлением, а попыткой собрать эти линии в целостную методологию, работающую с прошлым, настоящим, будущим, вечностью и безвременьем — на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях.

Как читать эту книгу

Эта книга задумывалась как инструмент, с которым могут работать очень разные люди — от любознательного читателя до практикующего психотерапевта и исследователя. По мере работы над текстом она выросла: к теоретической части и индивидуальной практике добавилась третья — о коллективной темпоральной психотерапии. Ниже — несколько ориентиров, которые помогут выстроить свой маршрут чтения.

Если вы хотите общее представление. Читайте последовательно: Вступление → Часть I (теория и мировоззрение) → переходные главы → Часть II (индивидуальная темпоральная психотерапия) → Часть III (коллективная темпоральная психотерапия). В такой логике вы увидите линию развёртывания основной идеи: от понимания человека во времени → к методам работы с личным темпоральным опытом → к выходу на группы, сообщества и культуру.

Если вы ищете практические техники. Можно сразу перейти к практическим разделам. Во Второй части собраны протоколы индивидуальной работы: главы с описаниями методов, упражнений и клинических примеров, а также приложения с рабочими листами и формами для диагностики и самонаблюдения. Третья часть посвящена коллективной темпоральной психотерапии: там описаны форматы работы с группами, семьёй, организациями и сообществами, примеры «коллективных кейсов», сценарии групповых сессий и элементы темпоральной профилактики. Глоссарий и приложения помогут быстро сориентироваться в терминах и выбрать подходящие форматы работы.

Если вы исследователь или преподаватель. Основные теоретические основания собраны в Разделах 1–4 Части I: там обсуждаются модель темпоральной психики, связи с философией времени, когнитивной наукой, феноменологией, нейронаукой и практикой ИСС. Третья часть дополняет эту картину материалом о коллективной и культурной темпоральности — полезным для социальной психологии, психотерапии сообществ, организационного консультирования и культурологии. В конце разделов даны краткие выводы; они удобны для подготовки лекций, курсов и научных обзоров.

Если вы читаете для личного развития. Полезно чередовать теорию и практику. Вы можете начать с вводных глав Части I, чтобы понять, как автор смотрит на время, личность и судьбу, затем перейти к простым упражнениям индивидуальной работы (Практическая часть) и постепенно выйти к идеям коллективной темпоральности. Важно не только выполнять практики, но и вести дневник наблюдений: фиксировать изменения в ощущении прошлого, настоящего, будущего и отношения к вечности. Это превращает книгу в инструмент личной темпоральной терапии.

Если вы работаете с группами, семьями, организациями. Обязательно опирайтесь на теоретические главы Части I и ключевые главы индивидуальной практики во Второй части — это «грамматика» темпоральной психики. Затем переходите к Третьей части, где описаны принципы и форматы коллективной темпоральной психотерапии: работа с групповой памятью, с общими образами будущего, с переживанием безвременья на уровне организации или сообщества. Для ведущих групп особенно важны разделы о границах компетентности, этике и безопасности при работе с ИСС и сильно заряженными коллективными темами.

Как работать с упражнениями и кейсами. Перед тем как выполнять упражнение, внимательно прочитайте его цель, показания и возможные ограничения. Всегда начинайте с рекомендуемых подготовительных шагов (настройка, дыхание, фиксация опор в настоящем). Для индивидуальных техник записывайте свои ощущения, образы, мысли и изменения во времени. Для коллективных — добавляйте впечатления о динамике группы, общем эмоциональном фоне и изменении «времени» группы (как оно переживается до, во время и после сессии). Эти записи — часть метода и важный материал для последующего анализа.

Глоссарий, приложения и библиография. Глоссарий содержит краткие определения ключевых понятий темпоральной психологии и психотерапии, в том числе терминов, связанных с безвременьем, вечностью и коллективной темпоральностью. Приложения включают расширенные примеры случаев, опросники, схемы и рабочие листы как для индивидуальной, так и для групповой работы. Библиография и разделы «Литература и комментарии» предлагают ориентиры для углублённого чтения и показывают, как идеи книги связаны с существующей научной и терапевтической традицией.

Сопровождение чтения и навигация по тексту. Обращайте внимание на специальные пометки и выделения в тексте, помогающие различать уровни материала: где даётся теория, где описана практика, где приводится индивидуальный клинический случай, а где — коллективный или культурный пример. Выделенные блоки с ключевыми идеями можно использовать как «опорные точки» для повторения и планирования занятий.

Баланс духовного и научного. Книга сочетает научно-методологический язык и метафорические, иногда поэтические описания опыта времени. Если вам ближе строгий стиль, ориентируйтесь на главы с методологией, эмпирическими данными и описанием протоколов. Если важны экзистенциальный смысл и духовное измерение, обратите особое внимание на главы о вечности, безвременьи, переживании судьбы и коллективных архаических пластах времени, а также на предисловия и эпиграфы.

Чтение этой книги — не линейный марш по страницам, а движение по нескольким измерениям: от теории к практике, от личного опыта времени к коллективному, от повседневного хронологического времени к переживанию вечности и выходу из безвременья. Делайте паузы, возвращайтесь к важным местам, пробуйте описанные техники в безопасном для вас формате — тогда темпоральная психология станет не только системой знаний, но и живым опытом, меняющим вашу собственную траекторию во времени.

Глоссарий ключевых понятий

1. Акме (от греч. akmē — вершина, высшая точка) — момент наивысшего расцвета личности, когда внутренние силы, смысл, опыт и энергия совпадают в одной точке бытия.

2. Антропный принцип — философская идея о том, что фундаментальные параметры Вселенной соотносятся с существованием наблюдателя. В контексте книги служит основанием для представления психики как настроенной в резонансе с внешними космическими ритмами.

3. Аутогенная тренировка (АТ) — метод психофизиологической саморегуляции, основанный на формульных внушениях, концентрации и расслаблении. Используется для вхождения в особые психические состояния и работы с восприятием времени.

4. Безвременье — клинически значимый вариант вневременности: состояние выпадения из последовательного течения времени, пустота и остановка смыслообразования, утрата временных опор. На индивидуальном уровне проявляется как депрессивное отчуждение, ощущение «остановки жизни», утрата связи с прошлым и невозможность вообразить будущее. На групповом уровне выражается в застое, снижении инициативы и эмоциональной инертности коллектива, когда общее «время группы» теряет динамику и ритм развития. На культурном уровне безвременье принимает форму исторического оцепенения или «временной слепоты эпохи» — утраты чувства направленности, смысла истории и доверия к будущему. Таким образом, безвременье отражает не только индивидуальный кризис времени, но и социальную патологию темпоральности, требующую восстановления связи с прошлым и переоткрытия будущего. Терапевтический комментарий: Работа с безвременьем начинается с мягкого возвращения человека или группы в контакт с ритмом жизни — через телесные ощущения, дыхание, повторяющиеся действия, осознание дня и ночи, сезона, цикла. Цель терапии — восстановить чувство длительности и вновь связать внутреннее время с внешним. На уровне сообществ это означает помощь в восстановлении исторического дыхания, способности мечтать и действовать во времени. См. также: Темпоральные нарушения, Будущее, Вневременность.

5. Будущее — временная область возможностей, ожиданий и предвосхищений. На индивидуальном уровне — источник надежд, целей, тревог и мотивации; личные проекции будущего направляют действия и придают смысл жизни. На групповом и культурном уровнях — сфера коллективных представлений, идеалов и сценариев развития, определяющих стратегию обществ, поколений и государств. Будущее выступает как психоисторическое пространство надежды и замысла, где формируются образы грядущего и возможные пути эволюции человека и культуры. Терапевтический комментарий: Работа с будущим направлена на восстановление способности воображать и проектировать. В индивидуальной терапии это укрепление чувства направленности, развитие реалистичной надежды и освобождение от страха перед грядущим. В групповой и культурной практике — создание пространств совместного предвидения, коллективных сценариев развития, формирование позитивных образов возможного. Психотерапия будущего — это искусство восстанавливать доверие к времени, которое ещё не пришло. См. также: Прошлое, Темпоральная психотерапия, Безвременье, Проспекция.

6. Вечность — позитивная форма вневременности: наполненное, осмысленное переживание «вне» линейного времени, состояние сопричастности, цельности и глубинного покоя. На индивидуальном уровне вечность переживается как мгновение абсолютной значимости, когда время сжимается в точку смысловой полноты. На групповом уровне проявляется в общих вдохновляющих, творческих или духовных состояниях, когда сообщество переживает единство и выход за пределы повседневного времени. На культурном уровне вечность воплощается в символах бессмертия, архетипах вечного возвращения и идеях непреходящих ценностей. Вечность — противоположный полюс безвременья: если безвременье — это потеря времени, то вечность — его преодоление. Терапевтический комментарий: Переживание вечности требует бережной интеграции. Психотерапевтическая задача — перевести опыт полноты в смысл жизни, не утрачивая его глубины. Интегрированная вечность становится источником устойчивости и вдохновения, а не уходом от времени. В групповой терапии такие переживания поддерживают дух сопричастности, обновляют чувство связи и создают общие символы надежды. См. также: Безвременье, Изменённые состояния сознания, Темпоральная психотерапия.

7. Вневременность (атемпоральность) — совокупность состояний и переживаний, выходящих за пределы линейного течения времени. Это не отсутствие времени, а изменение режима восприятия длительности, при котором структура «до — сейчас — после» растворяется, а переживание переходит в модус цельности или остановки. На индивидуальном уровне проявляется в двух формах: безвременье — состояние пустоты, остановки смыслообразования, утраты временных опор и ориентации, часто сопряжённое с депрессивными и кризисными состояниями; вечность — переживание наполненности, сопричастности и глубинного покоя, когда время ощущается как присутствие смысла. На групповом уровне вневременность проявляется в состояниях коллективного вдохновения или, напротив, группового застоя. На культурном уровне выражается в символах вечности, архетипах начала и конца, циклах ритуалов и эпохах временного оцепенения. Вневременность объединяет клиническое, духовное и культурное измерения опыта, выступая осью временного бытия, вокруг которой вращаются прошлое, настоящее и будущее. Терапевтический комментарий: Работа с вневременностью требует от терапевта особой чувствительности к границам сознания клиента. Важно различать: переживает ли человек безвременье (потерю времени) или вечность (его преодоление). Первая форма нуждается в мягком возвращении к хронологическому ритму, вторая — в интеграции духовного опыта в жизнь. В группах терапевтическая работа с вневременностью помогает осознать пиковые и застойные состояния совместного существования, восстановить динамику развития и чувство сопричастности к большему временному целому. См. также: Безвременье, Вечность, Изменённые состояния сознания, Темпоральная психотерапия.

8. Временная кристаллизация (КВК) — процесс уплотнения и фиксации значимых временных структур в опыте человека; метафора «узлов» интенсивной смысловой конденсации, когда переживание времени кристаллизуется в особые моменты.

9. Главное прошлое — не вся совокупность прожитого, а то, что продолжает активно жить в психике, отношениях и культуре, влияя на чувства, поступки и смыслы настоящего. На индивидуальном уровне — это эмоционально насыщенные воспоминания, незавершённые смыслы, повторяющиеся мотивы биографии, определяющие личный темпоральный почерк. На групповом уровне — общее прошлое коллектива, семьи, организации, проявляющееся в традициях, общих воспоминаниях и скрытых паттернах взаимодействия. На культурном уровне — историческая и мифологическая память, архетипические сюжеты, коллективные травмы и героические нарративы, продолжающие влиять на самосознание народа и структуру его времени. Главное прошлое — это не хронология, а энергия памяти, удерживающая живое присутствие былого в настоящем и направляющая движение в будущее. В психотерапевтическом контексте работа с главным прошлым предполагает восстановление связи между пережитым и проживаемым, «оживление» утраченных смыслов, мягкое возвращение подавленных или забытых пластов опыта, а также осознание того, как личные и коллективные воспоминания формируют сегодняшние реакции, выборы и ожидания. Для групп и сообществ это означает терапию исторической памяти — создание пространства, где прошлое можно услышать, осмыслить и включить в динамику настоящего без разрушительного повторения. См. также: Прошлое, Память бессознательного, Темпоральный почерк, Будущее, Темпоральная психотерапия.

10. Диалог с будущим — совокупность психотехнологий (письма в будущее, проективные сценарии и др.), направленных на взаимодействие личности со своими возможными будущими состояниями. Диалог помогает активнее вовлекать будущее в настоящее.

11. Деперсонализация / дереализация — клинические проявления утраты временных опор и непрерывности «временного Я»; ощущение отчуждения от себя и мира, искажение течения времени.

12. Десинхроноз — рассинхронизация внутренних и внешних ритмов организма. Несоответствие биологического и психологического времени требованиям среды; лежит в основе тревожных и соматических нарушений. Восстановление согласия ритмов см. хрононастройка.

13. Зейтгеберы — внешние «дирижёры» биоритмов (свет, смена дня и ночи, социальные расписания и др.), синхронизирующие внутренние циклы человека с внешним временем.

14. ИСС (изменённые состояния сознания) — состояния (медитация, гипноз, релаксация, трансовые или психоделические практики), при которых привычная организация времени меняется: возникает растяжение или сжатие длительности, доступ к вневременным инсайтам и символам.

15. Карта времени — «портрет личности во времени»; многослойная, динамическая схема, отображающая, как у человека конструируются прошлое, настоящее и будущее. Используется для диагностики и терапии темпорального почерка.

16. Конденсат временной кристаллизации (КВК) — результат процесса временной кристаллизации: сгущённые смысловые образования во времени (см. временная кристаллизация).

17. Лицо личности (метод) — авторская методика темпоральной маскотерапии, организующая множество субличностей в устойчивую конфигурацию — интегрированное «лицо личности», служащее опорой для переживаний вне линейного времени.

18. Маскотерапия (темпоральная) — метод психотерапии, использующий создание и анализ масок/автопортретов для выявления и гармонизации внутренних субличностей (масок времени) с целью интеграции личности во времени.

19. Методология и эмпирическая база — совокупность научных подходов и данных, на которых основана темпоральная психология: феноменология, опросники, EMA-исследования, биомаркеры, проспективные и клинические наблюдения.

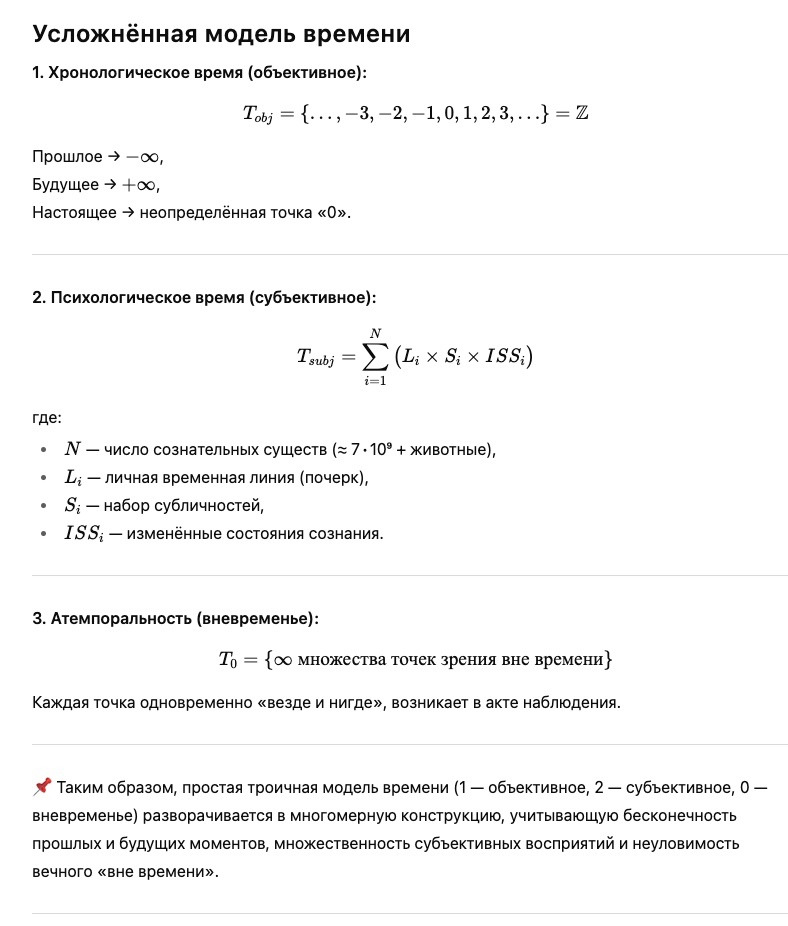

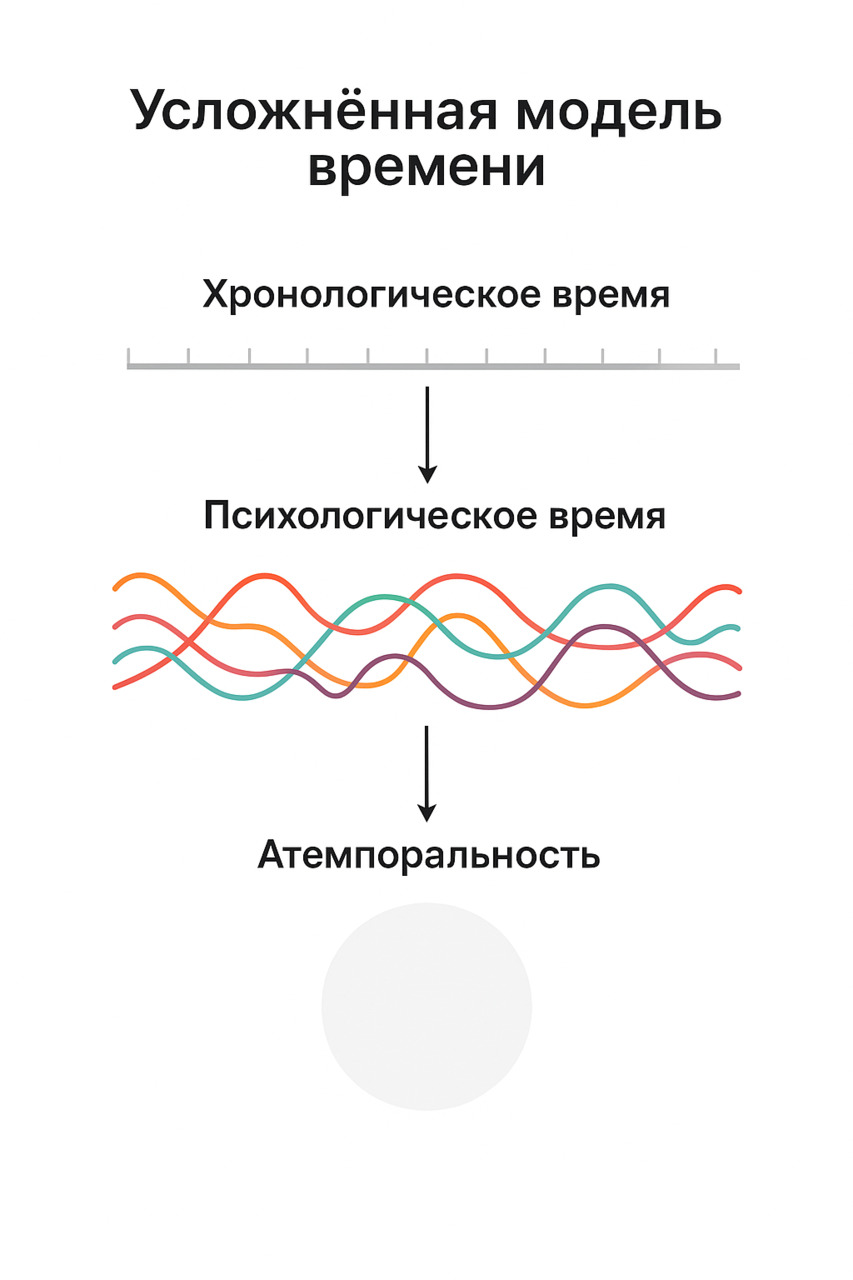

20. Модель времени (рабочая / усложнённая) — рабочая троичная схема (1 — хронологическое, 2 — психологическое, 0 — атемпоральность). Усложнённая версия разворачивает каждый трит в спектр субъектов, состояний и переходов, описывая более тонко временные феномены.

21. Настоящее («здесь-и-сейчас») — актуальное поле переживания и точка сборки смысла. На индивидуальном уровне — место встречи прошлого и будущего, где происходит осознание и возможна трансформация опыта. На групповом уровне — пространство совместного присутствия и синхронизации временных ритмов между людьми; через общее «настоящее» создаётся эмпатия, согласованность и доверие. На культурном уровне — момент исторического самоосознания общества, когда оно чувствует себя «в своём времени». Настоящее — это не мгновение, а динамическое пересечение временных потоков, где прошлое реализуется, а будущее становится возможным. Терапевтический комментарий: Работа с настоящим — основа темпоральной терапии. Она включает практики укоренения, осознанности и присутствия, возвращающие внимание к текущему моменту, телесным ощущениям, дыханию и контактам. Задача терапевта — помочь клиенту (или группе) почувствовать, что «сейчас» — не точка между прошлым и будущим, а живое пространство становления, где возможно изменение. В контексте культуры — это восстановление чувства современности: способности общества быть в своём времени, а не бежать от него. См. также: Прошлое, Будущее, Хрононастройка, Темпоральная психотерапия.

22. Орнамент — визуальный мотив или узор (линия, меандр, мандала и др.), несущий ритмическую и смысловую информацию. На индивидуальном уровне может отражать темпоральный почерк личности, а на культурном — выражать особенности темпорального языка данной традиции, то есть способ, которым культура структурирует и переживает время.

23. Орнаментальная диагностика (рабочая гипотеза) — идея о том, что анализ орнаментальных форм и паттернов может служить диагностическим средством для распознавания темпорального почерка личности и выявления структур темпорального языка культуры. Согласно гипотезе, рисунки и узоры фиксируют индивидуальную и коллективную организацию времени, что требует дальнейшей междисциплинарной проверки и эмпирического подтверждения.

24. Орнаментальная грамматика — совокупность правил построения орнамента (повтор, пауза, симметрия, асимметрия и др.), формирующих синтаксис визуальной темпоральности — структуру ритма времени в изображении.

25. Орнаментальность темпорального языка — представление о том, что орнамент является предъязыковой грамматикой времени. Его ритм, симметрия, паузы и повторяемость выражают временные смыслы и делают видимой структуру темпорального языка культуры — то, как данная культура различает и передаёт переживания прошлого, настоящего, будущего и вневременности.

26. Память бессознательного — слои индивидуальной и коллективной памяти, где хранятся эмоционально-смысловые следы прошлого. Определяет интуитивное чувство времени и повтор жизненных сценариев.

27. Проспекция (prospection) — нейрокогнитивная способность использовать сети памяти для генерации сценариев будущего. Показывает тесную связь между прошлым, настоящим и будущим.

28. Прошлое — временная область воспоминаний и наследия: источник сценариев, травм и ресурсов, формирующих отношение человека к времени. На индивидуальном уровне прошлое определяет темпоральный почерк личности — её уникальный стиль переживания и повторения опыта. На групповом и культурном уровнях прошлое образует темпоральный шрифт (устойчивые ритмы, циклы, способы организации памяти) и темпоральный язык — совокупность символов, нарративов и ритуалов, через которые культура выражает и передаёт своё понимание времени. Прошлое выступает фундаментом идентичности: личной, коллективной и культурной. Терапевтический комментарий: Работа с прошлым — это восстановление внутренней хронологии и способности различать: что завершено, что требует возвращения, а что можно отпустить. В индивидуальной терапии это путь к интеграции памяти и освобождению от застревания в травматических фрагментах. В группах и сообществах — процесс осмысления общего опыта, признания коллективных травм, возвращения способности помнить без повторения. Терапевт помогает прошлому снова стать опорой, а не тенью. См. также: Главное прошлое, Память бессознательного, Будущее, Темпоральная психотерапия.

29. Прекогниция — феномен предчувствия или сновидческого видения будущих событий. Рассматривается как способность психики улавливать контуры возможного; требует осторожной интерпретации.

30. Психологическое (субъективное) время — переживаемая протяжённость, скорость и насыщенность момента; субъективное чувство течения времени, включающее ретенцию (удержание прошлого) и протенцию (устремлённость в будущее).

31. Ритмы внешние — циклы вне индивида: суточные (циркадные), лунные, сезонные, солнечные, исторические. Формируют временной контекст жизни и влияют на психическое состояние.

32. SLE (Subjective Life Expectancy) — субъективная ожидаемая продолжительность жизни; возраст, до которого человек предполагает дожить. Важный показатель временной перспективы личности.

33. Темпоральная арт-терапия — раздел практической темпоральной психотерапии, использующий художественные формы (маски, орнаменты, движения и др.) для исследования временных слоёв личности.

34. Темпоральная психология — направление психологии, исследующее психику через призму времени. На индивидуальном уровне изучает, как человек переживает течение времени, как прошлое формирует настоящее, а будущее уже присутствует в ожиданиях и планах. На межличностном уровне рассматривает, как временные ритмы, ожидания и асинхронии проявляются в коммуникации и взаимодействии. На культурном уровне исследует, как разные общества конструируют и выражают время через нарративы, ритуалы, искусство и науку — то есть через свой темпоральный язык. Объединяет научные, феноменологические и культурные подходы к пониманию человека во времени.

35. Темпоральная психотерапия — клиническая и гуманитарная парадигма, направленная на восстановление гибкости и здоровья временного опыта человека. На индивидуальном уровне включает диагностику и гармонизацию темпорального почерка, интеграцию ИСС и работу с личной хронологией. На групповом и социальном уровнях способствует синхронизации темпоральных ритмов совместной жизни, восстановлению доверия к будущему, интеграции коллективных травм и созданию общих символов времени. Темпоральная психотерапия рассматривается как способ восстановления временного здоровья личности и сообществ — от семьи до культурных и исторических общностей.

36. Темпоральные нарушения (искажения темпоральности) — патологические формы нарушения временного опыта: фиксация на прошлом, страх будущего, затянувшееся безвременье, провалы хронологии, субъективное ускорение или замедление времени и др.

37. Темпоральный код орнамента — условная связь между формой узора и режимом времени; например, цикличный узор — хронологический режим, асимметричный — психологическое время, остановленный — вневременность.

38. Темпоральный орнамент — образная система, выражающая мультивременные смыслы. Линии и переплетения орнамента метафорически отражают взаимодействие прошлого, настоящего, будущего и вечности.

39. Темпоральный почерк — индивидуальная устойчивая манера переживать и структурировать время. Это личный стиль времени — способ, которым человек ощущает длительность, удерживает прошлое, предвосхищает будущее и переживает вневременность. Проявляется в темпе речи, действий, эмоциональных циклах и ритмах жизни.

40. Темпоральный шрифт — метафорическая «гарнитура времени» — типичная конфигурация ритмов, последовательностей и циклов, характерная для определённой группы, поколения или социальной среды. Отражает типологический уровень временной организации — общий стиль жизни, способы ожидания и реакции на будущее.

41. Темпоральный язык — совокупность символических, вербальных, телесных, визуальных и ритуальных форм, через которые культура выражает, организует и передаёт переживание времени. Это уровень культурной грамматики времени, где «словами» становятся ритмы, паузы, жесты, орнаменты, нарративы и ритуалы. Освоение темпорального языка в терапии означает умение слышать культурные формы времени и переводить их в опыт личного развития и исцеления.

42. Трансперсональное переживание — опыт выхода за пределы индивидуального «Я» и биографического времени; переживание единства с миром и вечностью.

43. Усложнённая модель времени — развёрнутая версия троичной метафоры времени (см. модель времени), где каждый трит рассматривается как множество состояний и переходов; служит для визуализации сложных временных феноменов.

44. Хронологическое (линейное) время — внешняя ось времени: часы, календарь, биологические и социальные циклы, структурирующие жизнь и обеспечивающие её измеримость.

45. Хрононастройка — процесс выравнивания внутреннего времени с внешними ритмами (природными, социальными, космическими). В терапии — поиск резонанса между биологическими циклами, психическими состояниями и образом жизни клиента.

46. Шрифты темпоральности — рабочее обозначение наборов типичных последовательностей трит-кода и их ритмических особенностей, используемых для типологизации и диагностики темпоральных почерков.

47. Эйдос (смысловая единица) — минимальная структурная единица опыта, через которую сознание выделяет переходы и строит ощущение времени.

ЧАСТЬ I. Темпоральная психология — теория и мировоззрение

Раздел 1. Основания и принципы

Глава 1. Природа времени и психики в темпоральном почерке

Мы пишем жизнь свою

На бесконечных холстах времени,

И каждый красками своими.

Из дневника 2025 года

Краткое содержание

Время в психике — не только внешняя шкала, но и внутренняя ткань опыта: длительность и ритм задают форму ощущений, эмоций и смыслов. В этой главе вводится ключевая операциональная категория — темпоральный почерк — как устойчивый способ проживания времени у индивидуума. Мы рассматриваем почерк как результат взаимодействия трёх пластов ритмов (биологического, социокультурного и архетипического), показываем логическую связь почерка с юнгианскими типами (интроверсия/экстраверсия) и предлагаем рабочую матрицу классификации почерков. Отдельная секция посвящена идее, что темпоральный почерк может отражаться в предметах культуры — прежде всего в орнаментах — и что это открывает перспективы для междисциплинарной диагностики и исследования.

Ключевые понятия

— Темпоральный почерк — индивидуальная устойчивая манера переживать и структурировать время. Это личный стиль времени — способ, которым человек ощущает длительность, удерживает прошлое, предвосхищает будущее и переживает вневременность. Проявляется в темпе речи, действий, эмоциональных циклах и ритмах жизни.

— Durée (длительность) — живое внутреннее время (Анри Бергсон).

— Интроверсия / Экстраверсия (темпоральная интерпретация) — ориентация на внутренние временные измерения vs чувствительность к внешним ритмам и событиям.

— Ритмы природы и культуры — биологические (циркадные и пр.), социальные (эпохальные, традиционные), архетипические (коллективное бессознательное).

— Ритмочувствительность — степень, в которой состояние личности определяется внешними циклами (сезон, луна, солнечная активность).

— Дискретность / цифровой почерк — фрагментарная, «порционная» организация времени под влиянием цифровой среды.

— Вневременность (атемпоральность) — модальность переживания вне линейного «до–сейчас–после».

— Орнаментальная диагностика (гипотеза) — идея о том, что орнамент и художественные формы могут фиксировать и отражать темпоральный почерк личности или культуры.

Цели главы

— Аргументировать темпоральный почерк как фундаментальную категорию темпоральной психологии.

— Обосновать происхождение почерка через взаимодействие биологических, социокультурных и архетипических ритмов.

— Предложить рабочую матрицу классификации почерков, пригодную для теоретического развития и будущих эмпирических исследований.

— Описать перспективную идею орнаментальной диагностики и наметить методологические пути её проверки.

— Чётко разграничить теоретическую основу и практические следствия — направить практику в последующие главы и приложения.

Основной текст

1. Время — не только измерение, но и форма бытия психики

Современная философия и феноменология многократно подчёркивали, что внутренняя длительность переживания не тождественна внешнему хронометру. Bergson назвал это durée — внутренним течением, где прошлое, настоящее и будущее связаны не простым следованием, а взаимопроникновением. Husserl показал, что «сейчас» — это синтез ретенции (задержки прошлого) и протенции (намерения будущего), а не точка мгновенной фиксации. Эти идеи дают нам методологическую опору: время — это качество, форма, ткань, а не только сумма отрезков.

Для психологии этот тезис имеет практическое значение: если время — форма опыта, то изменение формы (темпа, ритма, плотности) меняет сам характер опыта. Травма «уплотняет» время, делая его повторяющимся сюжетом; медитация «растягивает» время, открывая иной тип присутствия; предвосхищение будущего «ускоряет» мотивацию и меняет структуру поведения. Вопрос не только «что» переживает человек, но и «какой» у него почерк времени.

2. Ритмы: слои, которые формируют почерк

Психика вписана в многослойную сетку ритмов. Перечислим три уровня, потому что их взаимодействие определяет большую часть вариативности почерков.

— Биологические ритмы. Суточные циклы, гормональные флуктуации, сезонные изменения — всё это задаёт основу физиологической возможности для определённого темпа жизни. Хронотип (жаворонок/сова) — простой пример: у «сов» утреннее продвижение по дню отличается от «жаворонков», и это отражается во всей психической организации.

— Социально-исторические ритмы. Культура даёт календарные ритуалы, рабочие циклы, ритмы праздников и скорбей. Эпоха промышленной дисциплины, эпоха цифровой «мультиоконности», эпоха ремесленного замедления — каждый исторический стиль встраивает индивида в свой темп.

— Архетипические ритмы. Здесь речь о тех структурных и символических циклах, которые Юнг и его последователи связывали с коллективным бессознательным: ритмы рождения-смерти-преображения, циклы мифологической реконструкции, повторяемость определённых образов и смыслов. Эти ритмы скорее качественны, они задают «вневременные» тона и иногда «подводят» личность к пиковым переживаниям.

Темпоральный почерк формируется на пересечении этих трёх пластов: устойчивый биоритм может быть «переписан» культурой, но архетипические отзвуки способны вернуть определённые паттерны — особенно при кризисе или в изменённых состояниях сознания.

3. Что такое темпоральный почерк? — определение и функции

Темпоральный почерк — это комплексная характеристика личности, включающая:

— постоянные параметры темпа (скорость переключений, длительность устойчивых состояний);

— модальность отношения к прошлому, настоящему и будущему (например, проработанность прошлого, способность проектировать будущее, склонность к вечностным переживаниям);

— чувствительность к внешним циклам и готовность к их интеграции в повседневность;

— устойчивые поведенческие ритуалы, через которые время оформляется (ритуалы начала/окончания, граничные практики).

Функции почерка: он структурирует внимание (куда направлено «временное поле» сознания), он ранжирует мотивационные ресурсы (когда и в каком темпе человек способен действовать), он формирует устойчивость — либо как резистентность к шокам, либо как уязвимость к потерям ритма.

Почерк — не только описание, но и предсказатель: зная почерк, мы можем прогнозировать склонности к депрессии (склонность к затянутому, «замёрзшему» времени), к тревоге (ускоренный, «перескакивающий» почерк) или к творческим эпизодам (чередование ускорений и глубоких внетемповых прозрений).

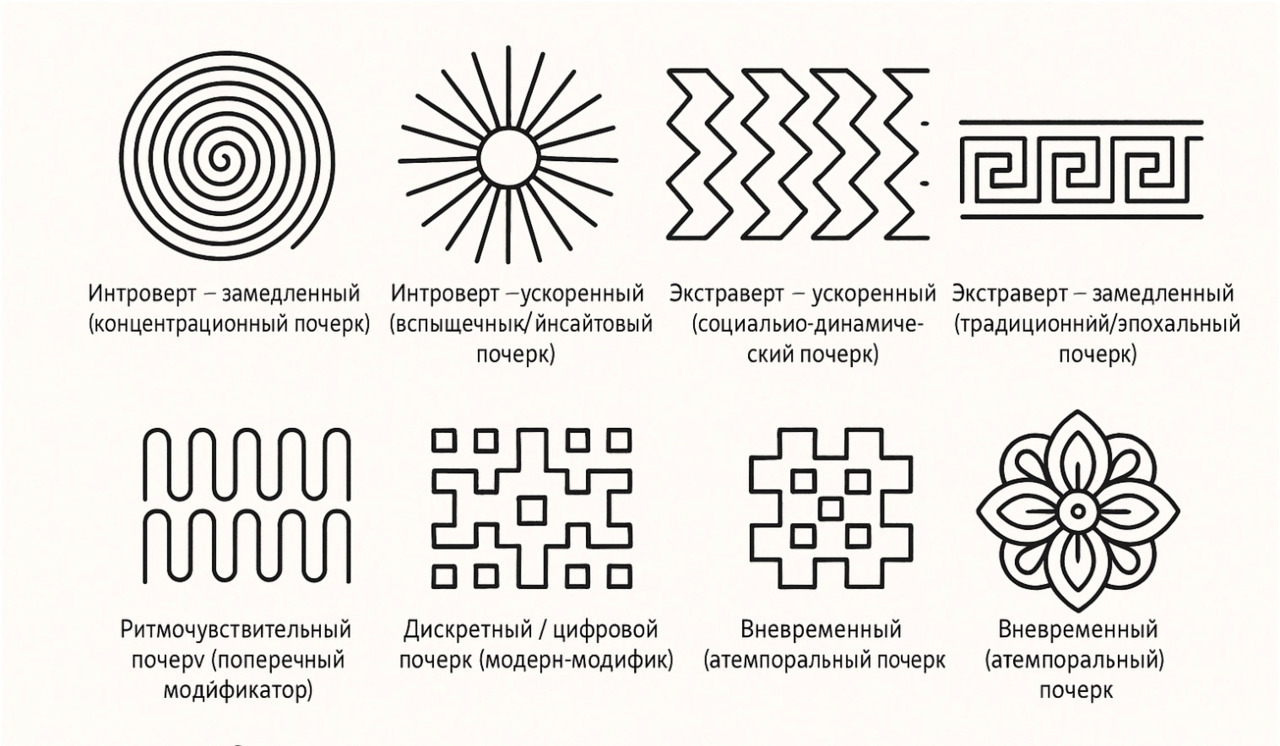

4. Матрица темпоральных почерков: методологическое устройство

Для систематизации вводим двухосную модель: по оси X — Интроверсия ↔ Экстраверсия (в терминах Юнга, но интерпретируемая как ориентация на внутреннее время vs внешние ритмы), по оси Y — Ускоренный ↔ Замедленный темп. Дополнительно учитываем три модификатора: ритмочувствительность (к биологическим/лунным/сезонным циклам), дискретность/цифровость и вневременность.

На практике модальность личности обозначается как сочетание: (интроверсия/экстраверсия) × (ускоренный/замедленный) ± (ритмочувствительность / дискретность / вневременность). Ниже — рабочие типы с развернутыми описаниями.

4.1. Интроверт — замедленный (концентрационный почерк)

Характеристика. Длительная внутренняя протяжённость переживаний; глубокая рефлексия; склонность к созерцанию; высокая толерантность к монотонной внутренней работе.

Проявления. Медленный темп речи, богатая внутренняя символика, глубокие сновидческие сюжеты, склонность к философскому осмыслению.

Теоретический смысл. Время здесь — поле накопления и синтеза; проживание прошлых слоёв может быть продуктивным, но при травме — приводить к застреванию (безвременье).

Психотерапевтическая задача (теория): поддерживать движение к интеграции (малые поведенческие шаги), предупреждать ригидность и помочь выстраивать опоры вовне.

4.2. Интроверт — ускоренный (вспышечный/инсайтовый почерк)

Характеристика. Внутренние скачки внимания и инсайты; интенсивные переживания, но краткие по длительности; чередование подъёмов и упадков.

Проявления. Быстрая мыслительная активность, эпизоды продуктивности и усталости, иногда бессонница или нарушенный ритм сна.

Теоретический смысл. Психика функционирует через внезапные перестройки; это режим открытий, но он уязвим к истощению.

Психотерапевтическая задача: структурирование, планирование восстановления, перевод инсайтов в устойчивые действия.

4.3. Экстраверт — ускоренный (социально-динамический почерк)

Характеристика. Непрерывная реакция на внешний поток событий; высокая подвижность внимания и поведения; жизнь как серия социальных ритмов.

Проявления. Частые контакты, высокая переключаемость, вовлеченность в новизну.

Теоретический смысл. Личность синхронизирована с социокультурным темпом; при резком нарушении ритма — риск выгорания.

Психотерапевтическая задача: ввод практик замедления, работа с восстановлением биоритмов.

4.4. Экстраверт — замедленный (традиционный/эпохальный почерк)

Характеристика. Жизнь в соответствии с длительными внешними циклами (семейные ритуалы, профессиональные традиции); устойчивость, консерватизм.

Проявления. Привязанность к традициям, ритуалам, устойчивое поведение.

Теоретический смысл. Почерк обеспечивает общую стабильность; при необходимости изменения — сопротивление.

Психотерапевтическая задача: мягкое стимулирование гибкости и открытости к новому.

4.5. Ритмочувствительный почерк (поперечный модификатор)

Характеристика. Сильная корреляция психического состояния с внешними циклами: суточными, сезонными, лунными; чувствительность к свету, сменам дня и т. п.

Теоретический смысл. Здесь механизм почерка тесно переплетён с физиологией; вмешательства хроно-биологического порядка обещают высокую эффективность.

4.6. Дискретный / цифровой почерк (модерн-модификатор)

Характеристика. Временной опыт разрубается на порции активности: сессии, нотификации, короткие окна внимания.

Теоретический смысл. Технологическая среда формирует новый почерк; последствия — изменение глубинной интеграции опыта и внимания.

4.7. Вневременный (атемпоральный) почерк

Характеристика. Склонность к переживаниям, выходящим за линейную временную логику: пиковые состояния, мистические прозрения, трансперсональные опыты.

Теоретический смысл. Источник смыслообразования и творчества; при отсутствии опор — риск дезориентации. Требует аккуратной терапевтической интеграции.

На практике почерк редко попадает строго в одну клетку матрицы; чаще мы имеем дело с доминантой и рядом вторичных особенностей. Матрица даёт рабочие гипотезы, которые требуют эмпирической валидации.

5. Орнамент как «внешняя подпись» почерка — гипотеза и методологические направления

Культура — не нейтральный фон: она кодирует ритмы, и орнамент — одна из очевиднейших форм кодировки. Орнамент предъявляет ритм в видимой форме: повтор, интервал, плотность, открытость/замкнутость формы. Отсюда естественный предположительный переход: если личность имеет устойчивый почерк, и если культура фиксирует ритмы, то орнамент может быть носителем следов почерка как личности и эпохи.

Рабочая гипотеза. Экстравертный почерк чаще выражается в открытых линейных орнаментах (волны, ряды, потоки), интровертный — в замкнутой, центростремительной орнаментальной структуре (круги, концентрические композиции). Ускоренные почерки дают мелкие, плотные ритмы; замедленные — крупные, «растянутые» мотивы.

Методологические пути проверки гипотезы:

— Сбор корпуса орнаментов (этнографический и современный дизайн) и классификация формальных характеристик (замкнутые/открытые, плотность, ритмичность, модульность).

— Параллельно — психологический опрос и скрининг темпорального почерка у создателей/носителей орнаментов.

— Статистический анализ корреляций: предпочтение форм ↔ показатели почерка.

— Кросс-культурная проверка и работа с контекстом: учесть, что орнамент культурно обусловлен и может выражать коллективный шрифт, а не индивидуальный почерк.

Этические и методологические оговорки. Орнаментальная диагностика — вспомогательный инструмент, не замена клинической оценки. Нельзя напрямую интерпретировать предпочитаемый узор как диагноз; важно учитывать контекст, символику и традицию.

6. Теоретические и эмпирические последствия: куда двигаться дальше

Понятие темпорального почерка открывает несколько направлений исследований и практики:

— Когнитивно-нейробиологические корреляты. Какие нейрофизиологические параметры (HRV, профиль кортизола, маркеры циркадного ритма) коррелируют с почерками? Можно ожидать, что ритмочувствительные почерки будут иметь отчетливые циркадные паттерны.

— Развитие и формирование почерка. Как детство, режимы родительства, травма, образовательные практики и культурный контекст формируют почерк? Роль эпигенетики здесь — важная гипотеза.

— Клиническая валидизация. Проверка, насколько диагностика почерка предсказывает реакции на те или иные интервенции (хронотерапию, когнитивную реструктуризацию, маскотерапию).

— Культурная семиотика. Исследование орнаментальных и художественных проявлений почерка как элемента культурной истории.

7. Этические, клинические и методологические ограничения

— Не делать редукции: почерк — не диагноз, а описание ритмических особенностей.

— При наличии выраженной патологии (психоз, активная суицидальность) — не применять провоцирующие проекты без клинической подготовки.

— При работе с культурными символами — соблюдать уважение и избегать универсализма (учитывать локальные значения рисунков).

— Любая диагностическая процедура должна быть валидирована и согласована с этическими нормами исследования.

8. Выводы и связь с дальнейшим текстом книги

Темпоральный почерк — центральная конструкция, которая связывает философию времени с прикладной психотерапией.

Эта глава дает концептуальный фундамент: почерк — это сигнатура времени в психике, формируемая биоритмами, культурой и архетипами.

В дальнейшем мы будем развивать эту идею: в Приложении к главе 1 вы найдёте практический краткий лист скрининга; в Части II (и особенно в Главе 21) — метод «Лицо личности» и развернутые техники маскотерапии, которые используют понятие почерка в работе.

___

Литература и комментарии

Список объединяет философские и психологические тексты, на которых основано теоретическое ядро главы, а также современные направления эмпирических исследований времени. Для дальнейшего изучения темпорального почерка рекомендуются работы по феноменологии сознания, когнитивной нейронауке времени, хроно-биологии и эпигенетике ритмов.

Бахтин М. М. — Формы времени и хронотоп в романе, 1937–1938.

Анализ художественных форм как носителей временных структур. Вводит понятие хронотопа как культурной организации опыта времени. Существенен для понимания орнаментального и нарративного кодирования темпоральности.

Бергсон А. — Материя и память, 1896.

Классика философии времени. Вводит понятие длительности как живого внутреннего времени. Формирует различие между физическим и переживаемым временем — ключ к пониманию индивидуального темпорального почерка.

Бьюэлл Д., Иглман Д. — Мозг и время, 2009.

Современный обзор нейронных механизмов восприятия времени. Показывает, как мозг формирует чувство длительности, последовательности и синхронизации.

Виттман М. — Ощущаемое время, 2016.

Нейропсихология субъективного времени. Демонстрирует связь восприятия длительности с эмоциями, вниманием и телесной регуляцией. Важен для понимания изменённых и пограничных состояний.

Гроф С. — Холотропный ум, 1992.

Классическое исследование ИСС и трансперсональных переживаний. Описывает состояния, в которых исчезают линейные временные координаты. Важен для анализа вневременных аспектов психики.

Гуссерль Э. — Феноменология внутреннего временного сознания, 1905.

Фундаментальный труд о ретенции, протенции и структуре «настоящего». Даёт теоретическую основу для анализа внутреннего времени сознания.

Клейтман Н. — Сон и бодрствование, 1939.

Классика хроно-биологии. Исследует циркадные ритмы и их влияние на психическое состояние. Служит биологической основой темпорального почерка.

Кравченко С. А. — Темпоральная психология. В измерениях времени и за его пределами, 2017; материалы по методу «Лицо личности», 2020–2025.

Авторские труды, формирующие методологическую и клиническую базу темпоральной психотерапии и маскотерапии. Включают эмпирические наблюдения и оригинальные техники.

Маслоу А. — Религии, ценности и пиковые переживания, 1964.

Классический труд о пиковых состояниях как форме вневременного опыта. Исследует их роль в личностном росте и смыслеобразовании.

Платон — Тимей, ок. 360 до н. э.

Философское основание представления о времени как «движущемся образе вечности». Ключевой текст для понимания различия времени и вечности.

Суддендорф Т., Корбаллис М. — Эволюция предвидения, 2007.

Когнитивно-эволюционная теория ментального путешествия во времени. Показывает единство памяти и воображения будущего как основы человеческой темпоральности.

Франкл В. — Человек в поисках смысла, 1946.

Исследует значение ориентации на будущее как опоры личности. Подчёркивает роль смысла в преодолении кризиса и экзистенциальных состояний.

Фрейд З. — Толкование сновидений, 1900.

Основной труд, раскрывающий психику как пространство, где прошлое продолжает жить в настоящем. Формирует метод «археологии времени».

Юнг К. Г. — Психологические типы, 1921; Синхронистичность: акаузальный объединяющий принцип, 1952.

Типология интроверсии/экстраверсии — методологическая основа классификации темпоральных почерков. Синхронистичность раскрывает надвременные связи и архетипические закономерности.

Обзорные исследования по хроно-биологии и эпигенетике, XX–XXI вв.

Сводные работы о биоритмах, эпигенетике ритмов и наследуемости временных паттернов. Формируют эмпирическую базу изучения индивидуальной временной организации.

Глава 2. Антропный принцип, «Космический человек» и ритмы внешние

Краткое содержание

Человек — не абстрактный субъект: он укоренён в сети внешних ритмов — от суточного света до многолетних волн солнечной активности и экономических циклов. Эта глава сочетает философскую рефлексию (антропный принцип, метафора «космического человека») с прикладным взглядом: какие уровни внешних ритмов имеют клиническое и диагностическое значение для темпоральной психологии, как их проверять и как относиться к культурным корпусам (астрология, миф). Глава подчёркивает методологическую осторожность: метафоры расширяют взгляд, но эмпирические утверждения требуют строгой проверки.

Ключевые понятия

— Антропный принцип (психологическое чтение) — идея, что параметры мира «преднастроены» так, чтобы здесь мог появиться наблюдатель; в психологическом прочтении — рабочая гипотеза о сонастройке психики с внешними ритмами.

— Космический человек / Адам Кадмон — метафора единства макрокосма и микрокосма; полезна феноменологически, но не эмпирически без проверки.

— Ритмы внешние — циклы вне индивида: суточные (циркадные), лунные, сезонные, многолетние (солнечная активность), длинные исторические/экономические волны.

— Зейтгеберы — внешние «дирижёры» биоритмов (свет, социальные расписания и др.); ключ к пониманию, почему «биоритмы» одновременно внутренние и внешне релевантные.

— Методологическая осторожность — различение метафоры, феноменологического корпуса и проверяемой гипотезы.

Цели главы

— Объяснить, почему разговор о внешних ритмах важен для темпоральной психологии.

— Описать пять ключевых уровней внешних ритмов, важные для клиники и исследований.

— Дать рекомендации по проверке гипотез о сонастройке психики и внешних ритмов.

— Чётко разграничить культурно-символическое (астрология, миф) и эмпирическое поле исследования.

Основной текст

1. Философская рефлексия: антропный принцип и «Космический человек»

Антропный принцип в физике замечает: законы мира таковы, что в нём возможен наблюдатель. Психологическое прочтение этой мысли — не магическое утверждение, а постановка вопроса: как свойства окружающего мира и его ритмов формируют поле, в котором возникает и развивается психика? Метафора «космического человека» (Адам Кадмон и аналогичные образы в разных традициях) служит богатым феноменологическим материалом: она фиксирует интуицию о сопричастности человека и космоса. Но важно сразу отделить метафору от эмпирического утверждения: в науке мы выдвигаем гипотезы о сонастройке и проверяем их данными.

Здесь же — практический поворот: внешние ритмы действуют как «адреса» для экстравертного темпорального почерка (люди, ориентированные на внешние циклы, чаще реагируют на эти ритмы), тогда как интровертный почерк ориентирован в большей степени на внутренние временные измерения. Это деление — рабочая гипотеза, а не догма.

Примечание критики: различайте контекст — философский (метафора «космического человека») и эмпирический (корреляции ритмов и психического состояния). Метафора расширяет взгляд, но не заменяет данные.

2. Биоритмы — внутренние и внешние одновременно

Важно прояснить: «биоритмы» — это эндогенные (внутренние) осцилляторы организма, которые эндогенно генерируются, но энтрейнджированы (synchronized) внешними зейтгеберами (свет, температура, социальные расписания). Другими словами — биоритмы внутренние по происхождению, но внешне модулируемые; поэтому граница «внутреннее/внешнее» в ритмах всегда относительна. Детальное обоснование этой позиции даёт современная литература по циркадной биологии и её влиянию на здоровье и психику.

3. Пять ключевых уровней внешних ритмов (клинические наблюдения и верификация)

Ниже — рабочая сводка уровней, полезная для клинициста и исследователя. Для каждого — краткие клинические наблюдения и предложение методов верификации.

3.1. Суточные (циркадные) ритмы

Феномен: 24-часовая организация сна/бодрствования, гормональные колебания, циркадные паттерны активности.

Клиника: вариабельность настроения и работоспособности по времени суток; утренняя апатия у депрессивных пациентов; суицидальные и кардиальные пики в утренние часы — клинически важные маркеры.

Верификация: актиграфия, гормональные профили, сбор времени событий (госпитализации, сердечные эпизоды). Современные обзоры подчёркивают крупное влияние циркадной системы на здоровье и иммунитет.

3.2. Месячные / лунные циклы

Феномен: 29,5-дневный лунный цикл; исторические представления о связи с менструальными, поведенческими и криминальными паттернами.

Клиника: пациенты иногда отмечают бессонницу или повышенную эмоциональную лабильность в полнолуние; на региональном уровне сообщали об увеличении экстренных вызовов.

Верификация: проспективные актиграфические и регистрационные исследования — есть сильные проспективные данные о влиянии фазы Луны на время засыпания и длительность сна, но мета-аналитические обзоры указывают на неоднозначность и чувствительность результатов к методике и выборке. Нужна проспективная регистрация и контроль за ретроспективной отчётностью.

3.3. Сезонные / годичные ритмы

Феномен: годовые колебания длины дня, температуры и связанных с ними поведенческих и биохимических сдвигов.

Клиника: сезонная аффективная реакция (SAD) — классический пример; эффективность светотерапии подтверждена клинически.

Верификация: клинические испытания светотерапии, популяционные исследования сезонности заболеваемости и рождаемости.

3.4. Многолетние циклы солнечной активности (~11 лет) и геомагнитные возмущения

Феномен: циклы солнечной активности, бурные события (solar flares) и последующие геомагнитные возмущения.

Клиника / социум: в ретроспективных анализах находят корреляции между вспышками активности и изменениями в обращаемости по острым состояниям, кардиальной и психиатрической статистике; эпидемиологические исследования показывают ассоциации геомагнитных возмущений с увеличением смертности по некоторым показателям.

Верификация: лонгитюдные мультицентровые исследования, сопоставляющие спутниковые индексы (Kp, sunspot number) и клинические реестры. Примеры работ демонстрируют аккуратно найденные связи, но механизм остаётся предметом спора и требует репликаций.

3.5. Долгие исторические / экономические волны

Феномен: многодесятилетние циклы в экономике, техно-развитии и общественном настроении (теории длинных волн, Кондратьев и последователи).

Психологический смысл: массовая темпоральность — коллективные ожидания, риски, готовность к инновациям — формируют общественные сценарии, которые встраиваются в индивидуальные планы (карьера, семья).

Верификация: междисциплинарные исследования исторических данных, социологических опросов и психодемографических метрик; методически сложная, но перспективная зона.

Важная оговорка: наблюдаемые корреляции в перечисленных уровнях не равны доказательству причинности; каждая ассоциация требует строгого контроля за сбивающими с толку факторами и проспективной регистрации.

4. Отношение к астрологии и культурным традициям

Астрологические системы — крупный феноменологический корпус: многовековые наблюдения, символика и техника интерпретации. Для темпоральной психологии они могут играть роль феноменологического ресурса — источника наблюдений и смысловых карт — но не могут автоматически считаться эмпирической моделью причинности без проверки. Иными словами: астрология уместна как культурный и терапевтический репертуар (работа с символом, смыслами), но её постулаты требуют верификации, если вы хотите претендовать на научную объяснительную силу.

Методологическая рекомендация: использовать астрологические и мифологические мотивы в терапии как метафоры/семиотические инструменты, но не подменять ими клиническую диагностику и статистическую проверку гипотез.

5. Гипотезы для междисциплинарной проверки (направления исследований)

Ниже — краткий перечень оперативных гипотез, которые стоит проверять проспективно и пререгистрированно:

— Циркадные дисрегуляции коррелируют с ростом острых психиатрических обострений (проверяется актиграфией и регистрами госпитализаций).

— Фаза Луны модифицирует параметры сна у чувствительных индивидов (проспективная актиграфия, контролируемые условия).

— Геомагнитные возмущения ассоциированы с изменениями в частоте острых событий (анализ lag, мультиуровневые модели, спутниковые данные).

— Долгие социально-экономические циклы влияют на коллективные темпоральные сценарии, которые трансформируются в индивидуальные решения (историко-психологические исследования).

Каждая из этих гипотез — кандидат на проспективные мультицентровые проекты с предварительной регистрации протоколов.

Практический ориентир — мини-анкета «Связь с ритмами» (5–7 минут)

(использовать как скрининг; положительные ответы — повод углубить темпоральный профиль):

— Чувствуете ли вы изменения настроения в разное время суток? (никогда / иногда / часто)

— Бессонница или ухудшение сна в полнолуние/новолуние? (нет / иногда / да)

— Сезонные колебания настроения/энергии? (нет / умеренно / выраженно)

— Замечали ли связь снов с крупными внешними событиями (катаклизмы, аварии)? (нет / иногда / да)

— Ощущаете ли периоды «падения времени» — замирание смысла? (нет / иногда / часто)

— Есть ли повторяющиеся семейные сценарии? (нет / немного / много)

— Нарушается ли сон при смене часовых поясов/работы? (не влияет / умеренно / сильно)

Инструкция для терапевта: ответы «часто/да/выраженно/сильно» — повод расширить исследование темпорального почерка (см. Гл. 1) и, при необходимости, сопоставить события с внешними показателями (фаза Луны в дату события, локальные метео/сейсмические данные, Kp-index). Полные диагностические инструменты — в Части II. И в Приложении к главе 2.

Переход к следующей главе

В первой главе мы ввели понятие темпорального почерка; во второй добавили слой внешних сонастроек. Следующая глава (Гл. 3) исследует внутренние ритмы и вопросы выхода психики «за пределы» материальных связей — вневременность и изменённые состояния сознания.

Волны Кондратьева и психологическая адаптация человека к эпохе технологий

Волны Кондратьева — это длинные циклы (примерно 40–60 лет), описывающие закономерные колебания в развитии мировой экономики и технологий. Каждая волна начинается с технологического прорыва, который постепенно охватывает всё общество, изменяя не только производство, но и образ жизни, культуру, способы общения и мышления. За фазой бурного роста неизбежно следует насыщение, кризис, спад и — подготовка к следующей волне. Эти макроэкономические ритмы традиционно описывались применительно к хозяйственным процессам, но их влияние на психологию и развитие человека до сих пор остаётся мало исследованным.

Если принять, что человек живёт внутри ритмов эпохи — технологических, экономических, культурных, — то его индивидуальная биография невольно оказывается «вписанной» в эти крупные колебания. В зависимости от фазы, в которой человек родился и формировался, он может оказаться либо в резонансе, либо в диссонансе с господствующими технологиями своего времени.

Синхронное поколение

Те, кто рождаются в начале новой технологической волны (например, дети 1990–2000-х в эпоху цифрового подъёма), развиваются вместе с технологической средой. Они впитывают инновации естественно, играючи. Для них цифровое, сетевое, гибридное мышление — норма. Их психология «синхронна» эпохе, а внутренние ритмы совпадают с внешними.

Переходное поколение

Это люди, детство или юность которых пришлись на границу технологических режимов — например, рождённые в 1960-70-е, пережившие переход от индустриального к цифровому мира. Для них характерно раздвоенное восприятие: с одной стороны, привычка к устойчивому миру материальных вещей; с другой — вынужденная адаптация к абстрактным, сетевым, виртуальным структурам. Они часто становятся мостами между эпохами, но и испытывают внутреннее напряжение между старым и новым типом сознания.

Асинхронное поколение

Особенно уязвимы люди, рожденные в фазе спада, когда прежний технологический уклад умирает, а новый ещё не сформировался. Их навыки и ценности оказываются «сиротами эпохи»: они мыслят категориями вчерашнего мира, тогда как реальность уже требует другой логики. В нашем окружении это можно наблюдать особенно ярко: пожилые или средневозрастные люди, не успевшие освоить цифровые технологии, чувствуют себя «выпавшими из времени». Они теряют доступ к информации, услугам, социальным связям. Отставание становится не только техническим, но и экзистенциальным: ощущение собственной «ненужности» и «несовременности» порождает тревогу, стыд, чувство обесцененности.

Психотерапевтическое измерение

Задача психотерапии — помочь человеку восстановить синхронность с эпохой, но не в смысле внешнего подражания технологиям, а через понимание своего временного ритма и принятие места в общем потоке истории. Для асинхронных личностей важно осознать, что их опыт и глубина принадлежат другой фазе волны — но именно поэтому могут быть ценны: они несут «память предыдущего цикла», необходимую для баланса и преемственности.

Работа с такими клиентами включает:

— снижение чувства вины и стыда за «отставание»;

— осознание собственной «темпоральной биографии» — где человек находится в ритмах эпохи;

— поиск форм участия в современности без утраты собственной идентичности;