Бесплатный фрагмент - Танцующий солдат

Вячеслав Нургалиев

ТАНЦУЮЩИЙ СОЛДАТ

Чтобы не остаться без настоящего, не позволяйте страху определять ваше будущее.

Чтобы добраться до цели, нужно идти.

…И границ больше не было. Они лежали ржавыми, ненужными воспоминаниями под нашими быстрыми ногами.

Предисловие

Танцующий солдат. Это, конечно, далеко не то, что марширующий бухгалтер, очарованный слесарь или задумчивый штангист. Но тоже с вывертом. Также близко к оксюморону. Ну право, зачем солдату танцевать? Он служить должен, чеканить шаг, драить сортиры, подшивать подворотнички, мастичить, штукатурить, гибнуть, убивать, бегать в противогазе, строиться в ряд, стрелять в цель, отдавать честь, стараться её сберечь. С самых юных лет. А вот танцевать. Совсем не его амплуа.

Так уж мы воспитаны. Так уложены представления в нашей голове. Аккуратно. Одно к одному. Чтобы без хаоса. Без аномалий и парадоксов. Так легче владеть названием, обладать им, доминировать над ним, чтобы не дай Бог, не наоборот.

Мы боимся всего, что выбивается из нормы и несет в себе намек на лексическое противоречие. Зачем солдату танцевать? Зачем танкисту парашют? Зачем вороне быть медведем?

Нам трудно выйти из подчинения семантической фурнитуры, отказаться от бронированной формулы, от чугунного предубеждения, от клише, настоянного на подчиненности здравому смыслу. Нам не хватает сил, чтобы дать волю фантазии, победить в себе чиновника, буквоеда, обывателя, «совка» и радоваться тому, что образ может выходить за рамки четких энциклопедических дефиниций. Что образ может жить шире, дышать просторней. Уж слишком неподъёмны эти углы зрения. Уж слишком слепы эти фокусы… освещения. Стоит немалого мужества их поменять. Но если это всё-таки случится, то поменяется не только ракурс и фокус, но и сам образ. Это такой фокус, в результате которого образ наконец оживёт. Раскроется бутоном. Удивит. И тогда можно будет смело надеяться на то, что и солнце запоёт, и солдат затанцует! В сапогах. В портянках на босу ногу. С неподшитым подворотничком и неначищенной бляхой. И танец его будет самым ярким путешествием по этой планете!

Так позвольте ему наплевать на бляху, на строй, параграф, на плац, устав, на марш, на отбой, и радоваться тому, что он ещё живой! Что он может ещё танцевать!

Дайте ему станцевать!!! Его неповторимый, головокружительный, стремительный и отчаянный танец танцующего солдата!

Так пускай же себе танцует! И пускай в его танце кипит шторм, пусть взрываются гейзеры, безумствует ураган! Этот танец — не тлеющий уголь, это дерзкое пламя, которому не стыдно обжигать холодные ладони мертвых идеалов! Пламя, от которого сгорают предрассудки и условности!!!

Но довольно патетики. Давайте отпустим его танцевать, а пока он танцует, я поделюсь с Вами тем немногим, что знаю об этом сам: зачем ему всё это надо, как это всё пережить и откуда растут его ноги. Я думаю это будет не лишним, поскольку именно ноги в ответе за ритм и движения танца солдата.

При внимательном рассмотрении его многочисленных па (всего 20) не составит труда признать, что растут они не из анатомии, а из моей собственной армейской юности.

Только это не повод тотчас протоколировать жанр и обзывать «солдата» автобиографией. Ему далеко до хронологического постамента. Он не облизан пожилой слезой. Рождение героя (романа) не было вызвано стремлением упиваться собственным прошлым. Пусть даже под разными красивыми литературными предлогами. С элементами фарса и социалистического сюрреализма.

Роман нельзя отнести и к мемуарам. Или хроникам. Или прочим историческим сюжетам. Он не претендует на фактографическую точность. Отдельные персонажи носят собирательный характер, события — вымышленный. Это не фотография, это картина, написанная красками выстраданных чувств, разбитного юношеского озорства, природной находчивости, беспощадного авантюризма и отчаянного, ни за что не прекращающегося танца.

Это не было попыткой вцепиться зубами в даты и разгрызть обстоятельства. Скорее, их разыграть. Пожонглировать ими. Они приходят на помощь. Они ускользают. Они своенравны. Они непредсказуемы. Они противоречивы. «И хорошо это или плохо — одному Богу известно!»

Не стоит искать в романе и отголосков остросюжетного социального триллера, вскрывающего нарывы общественных нравов, представляющего Совок без одежд, во всей его голой тоталитарной непогрешимости и абсурдности. Это даже не срез советской эпохи, увиденный глазами солдата загранвойск. Роман не является ни пасквилем, ни шаржем, ни сатирой. Его вообще трудно втиснуть в рамки определенного жанра. Он состоит из разных вкраплений. Фрагментов. Оттенков. Чтобы каждый мог составить из них свой собственный узор. Свою собственную мозаику. Свою собственную музыку. Свой собственный танец.

Это даже и не роман в классическом понимании этого слова, это скорее неконтролируемый поток событий, бурная река в разливе повествования, бесконечный фейерверк ситуаций, времен, настроений, характеров, лиц. Движение, вбирающее в себя всё то, из чего, собственно, и состоит наша жизнь. А что может быть в жизни прекраснее, чем она сама? А что может быть прекраснее жизни, в которой присутствует танец. Танец танцующего солдата.

Он ведет нас по страницам книги, перепрыгивая закладки, миры, ощущения, выныривая из абзацев и ссылок, постоянно увлекая нас в водоворот новых букв, стилей и событий. Это канкан, чарльстон, буги-вуги. Одно па — и он чеканит шаг на плацу, другое — он в кинорубке сочиняет фильмы, третье — он под аккордеон гремит в гаштете, четвертое — и он уже горит на сцене. И так до бесконечности. Он неуловим, быстр, исполнен драматизма. «Его вроде только что видели, но никто не помнил зачем. С ним, вроде как говорили, но не могли уверенно сказать, с кем. Он вроде был только что здесь, но похоже, что и тут его не было». Он то переводчик, то артист, то музыкант, то хулиган, то историк, то бродяга, то миссионер, то солдат, то заключенный, то освобожденный. Не успеет сгореть одно сегодня, как тотчас появляются три завтра.

У него много отражений, много зеркал, где живут его образы. Тысячи образов. Все вместе они спешат насладиться этим танцем. Балом отражений. Все вместе они доводят принцип зеркальности до одной из основных стратегий построения сюжета.

«Солдат» зеркален, но он не прямолинеен. Он весь состоит из противоречий. Он построен на них. Противоречия — это порох романа. Они питают его. Дают ему повод жить, двигаться вперед к новым берегам своей свободы. Двигаться и вести за собой своего читателя. Фигуры меняются, мнутся. Как жизнь. Непредсказуемая. Быстрая. Беспощадная. Дающая новые шансы. И никогда с уверенностью нельзя сказать, чем всё это закончится. Что сегодня кажется раем, завтра становится адом. Хорошая причина как мать плохого следствия. И наоборот. Мгновенная смена полос. Полоса белая. Полоса черная. Где радость и горе бегают наперегонки. В сапогах, но разного размера. И когда кажется, что ты взлетаешь, то на деле — ты всего лишь срываешься вниз. Вроде помер, а присмотрелся — жив. Эти качели сопровождают всю книгу. Но именно эти качели и есть жизнь танцующего солдата.

Танцующий солдат — это что-то хаотичное, не подчиняющееся норме, блуждающее, не логичное, не сопоставимое, не укладывающееся, но живущее, выплывающее, разрывающее грани и границы, танцующее на ветру. Ему не хватает танцпола. Ему тесно в рамках. Живое вообще не может подчиняться границам. Он словно нарочно их ищет, чтобы их перейти. Превозмочь. Границы пространства, границы памяти, времени, событий, правил, умозаключений. Границы страха, нерешительности, отчаяния, малодушия. Границы самого себя. Они перестают существовать от одного только предчувствия в нём свободы. Она звенит в нем яркой музыкой. Ему важно, чтобы больше ничто не сдерживало его шаг, его бег, его танец. Чтобы «границ больше не было!». Чтобы «они лежали ржавыми, ненужными воспоминаниями под нашими быстрыми ногами!». Только если он преодолевает эти границы, у него появляется шанс распознать в себе крылья. И лететь!

Ну, и как после этого, да не вернуться к патетике!

Так танцуй же, солдат, танцуй! Танцуй так, чтобы даже солнце завидовало силе огня, вырывающегося из-под твоих ног!

Так танцуй же, солдат, танцуй! Отрывайся в своем танце от брусчатки плаца и лети к своему собственному «Я», единственному и неповторимому «Я», которое тысячелетиями томилось и ждало твоего возвращения!

P.S. И пока он летит, мне хотелось бы пожелать вам, дорогие мои читатели, чтобы несмотря на самобытность наших точек отсчёта, величину угла зрения, перспективу ракурса, диаметр фокуса, не обращая внимания на отличия представлений, уложенных в наших головах, не взирая на разницу в наших подходах к художественному замыслу и его литературному исполнению, каждому из вас удалось бы в этой книге найти своего собственного «солдата»», чтобы вместе с ним отправиться в этот бесконечный танец навстречу своей собственной свободе!!!

Танцующий солдат

«Я не знаю, что хорошо, а что плохо (маленькая басня дзэн): Один крестьянин получил в подарок для сына белого коня. К нему приходит сосед и говорит: «Вам сильно повезло. Мне никто никогда не дарил такого красивого белого коня». Крестьянин ответил: «Я не знаю, хорошо это или плохо». Позднее сын крестьянина сел на коня, тот побежал и сбросил своего седока. Сын крестьянина сломал ногу. «О, какой ужас! — воскликнул сосед. — Вы были правы, сказав, что это, возможно, плохо. Наверняка тот, кто подарил коня, сделал это нарочно, чтобы навредить вам. Теперь ваш сын будет на всю жизнь хромой!». Однако крестьянина это не смущает. «Я не знаю, хорошо это или плохо», — бросает он в ответ. Тут начинается война, и всех молодых людей мобилизуют, кроме сына крестьянина со сломанной ногой. Снова приходит сосед и говорит: «Ваш сын единственный из деревни, кто не пойдет на войну. Ему крупно повезло». Тогда крестьянин отвечает: «Я не знаю, хорошо это или плохо».

Бернар Вербер. «Империя ангелов. Энциклопедия относительного и абсолютного знания».

Увертюра

Жизнь прожить, безусловно, можно. Понять, чего она от тебя хочет — не всегда. Она шалит, водит за нос, дразнит, вводит в заблуждение, играет в прятки, меняет перспективы, переставляет печки, от которых хочется плясать. И там, где можно умереть от отчаяния, только зарождается радость, а там, где душе хочется летать, ждёт самый настоящий ад. Счастливая тропинка нередко приводит к пропасти. Боль в спине — к появлению крыльев. Горькие слезы — к восторженному смеху. Или наоборот. Никто не знает. Жизнь — это постоянные качели и сплошная метафора. И хорошо это или плохо — одному Богу известно.

Па №1. «Угрешка». Или первое «па»

Заканчивался июнь 1985 года. В призывных пунктах страны продолжалось время спецнабора. В армию отправляли тех, кто по различным причинам не загремел туда еще весной. В основном это были выпускники учебных заведений, в которых не было военных кафедр. Как раз мой случай. Я к тому времени только закончил «Кулёк» (так в народе называли Институт культуры), и поскольку в нем не готовили «партизан» и не раздавали погон, Родина сразу после получения диплома и выпускного бала в ресторане «Москва», отправила меня возвращать «кесарю кесарево». Так как набор был специальным, специальным был и «долг». Высшее образование позволяло сократить срок службы на полгода и вместо положенных двух лет обойтись 18 месяцами.

Возвращение долга давалось нелегко. Для начала следовало выполнить целый призывной ритуал: получить повестку в армию, потом прийти в военкомат, пройти медкомиссию, оказаться годным к строевой и ждать, куда тебя направит Господь Бог и Городской Сборный Пункт (ГСП). Он к тому времени находился на Угрешской улице, что и дало повод окрестить весь этот мобилизационный пылесос «Угрешкой».

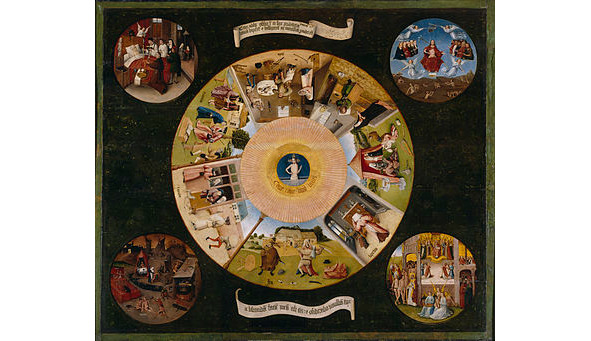

Венцом всей церемонии являлись проводы. По сложившейся традиции их организовывали накануне отправки на ГСП. Проводить меня приехало пол-института, целый двор, а также два местных собутыльника и три незнакомых проститутки. Дело было летнее. Пикник мы устроили в лесу. Высокие сосны смотрели на нас с колючим недоумением и только поражались тому, как прощание может вызывать столько радости. Она была разлита кругом. В ней не было недостатка. И чем ярче она становилась, тем все крепче становились напитки. Их там было такое количество, что вскоре исчезло понимание того, по какому поводу все собрались. Ощущения расставания не складывалось. И ему не могли помочь ни прыжки через костер, ни дуэли на советском шампанском, ни стрельба из пневматики по полным бутылкам «Жигулевского», ни даже метание столовых приборов в репродукцию картины Иеронима Босха «Семь смертных грехов».

Утром меня разбудила милая незнакомка. В одной руке она держала часы, в другой — чашку крепкого чая. «Ты просил разбудить», сказала она. Я сделал пару глотков, но так и не догадался спросить ее имя. Она ушла, и я остался один на один со своим неопохмелённым сознанием.

Вскоре появились родственники. Потом слезы. Когда меня загружали в автобус комиссариата, я едва мог сложить пазлы событий в одну правдоподобную картину и до конца не понимал всей сути происходящего. Это было неудивительно при такой жуткой головной боли. Она не утихала и на ГСП. Чтобы ее урезонить, я обратился в медпункт Сборного Пункта и в качестве бонуса получил пару таблеток какого-то неведомого анальгетика.

Прошел день. Мы прошли очередную медкомиссию и стали ждать распределения по командам. Всех «спецпризывников», набранных одновременно со всех районов столицы, содержали либо в классах основного трехэтажного здания (вероятно, когда-то служившего идеалам среднего образования), либо в спортзале соседней двухэтажной постройки (здания соединялись между собой переходом). Кому улыбалась удача, занимал места на длинных скамейках, расставленных вдоль стен. Остальные располагались кагалом на полу. Все ждали своих новых географических координат.

Наутро состоялась очередная перекличка, новый медосмотр и новое распределение. Дошла очередь и до меня. Рупор прокричал мою фамилию, название моего военкомата (какого района), номер команды, с которой предстояло отправиться на передовые рубежи «борьбы за мир», и номер комнаты, в которой следовало ожидать этого отправления. Определен я был в танки, вернее в танковую «учебку» под городом Ковровом. Это был не самый плохой вариант. Мне вспомнился фильм «Четыре танкиста и собака». Я улыбнулся и уснул в комнате будущих башнёров и механиков брони.

Разбудил меня очередной приказ к построению. Нас принялись в очередной раз пересчитывать и на всякий случай оставили в шеренге. Тут, откуда ни возьмись, появился офицер в черной военной форме. В свое время в школе я интересовался обмундированием разных родов войск. Этих знаний мне хватило, чтобы распознать «родовую» принадлежность офицера.

Мичман был прямолинеен как выстрел торпеды. Как выяснилось из его короткого объяснения, ему несвоевременно выделили разнарядку на призывников и корабль Балтфлота мог остаться без личного состава. Приходилось добирать из разных команд. Не обошел он своим вниманием и танкистов. Пятеро самых крепких из тридцати годных должны были стать самыми беспрекословными.

Очередной медосмотр. Очередное построение. Опять имена. А после команда «Выйти из строя!». Как лотерея, где победитель получает право служить на год больше. Джокер не обошел и меня стороной. Я оказался в числе пяти крепышей, хотя особыми природными данными никогда не отличался. Как бы сказал иорданец Махмуд, который одно время снимал у меня квартиру в Орехово, «ты никогда не узнаешь, какой твой зуб „в твой рота“ здоровый, пока не вырвешь его» (московские пьяные стоматологи по ошибке вырвали ему совершенно здоровый зуб). Примерно также поступили и с нами. Нас вырвали из «рота» (или «роты» для большего соответствия) танкистов и теперь только морю было под силу раскрыть зловещую тайну ошибки.

После жесткой селекции нас взяли под ружье и отправили в класс, который охранялся двухметроворостым матросом (чем не скороговорка). Он имел право всех впускать, но никого не выпускать.

Положение становилось каким-то несуразным. Я бы даже сказал, несовместимым с моим представлением о солдатском труде. Я и море. У меня и так не все еще складывалось в голове в ровные узоры, а тут еще такие совершенно мокрые обстоятельства. Одно из них, кроме того, вступало в противоречие с моим пониманием времени. На лишних полгода (выпускники вузов должны были служить на флоте два года, а не полтора как в сухопутке) я совершенно не рассчитывал. Я немного приуныл и спросил у ответственного мичмана, можно ли мне поменять команду. Ответ был предсказуем. «Бабу свою будешь менять, придурок», сказал морской офицер и при этом пренебрежительно расхохотался.

Мне стало по-особенному грустно и несколько тесновато в новых условиях. Можно было, безусловно, разрыдаться, отчаяться, или сесть под фикус, чтобы пожаловаться Будде на свою армейскую судьбу. Но фикуса рядом не оказалось, Будду я решил не будить, и мне не оставалось ничего иного, как взять эту самую судьбу в свои руки.

Бежать! Вот первое, что пронеслось в моей голове. В груди я услышал ритмы пасадобля, и мне захотелось их тотчас дополнить движением тореро. Как в танце. При этом матрос, косая сажень в плечах, был мною определен на роль боевого быка. Пришлось прибегнуть к традиционным средствам. Вместо мулеты я использовал свое изможденное лицо, вместо шпаги — червонец. Виртуознее матадора я сунул его в широкую ладонь моряка и сказал, что срочно нуждаюсь в санчасти. Тут не нужно было хвататься за живот или за голову. Одного моего вида было достаточно, чтобы мне поверить. Похмелье плюс депрессия придали бледности какой-то инфернальный оттенок. Как сказала бы наш участковый доктор Агата Карповна, «даже покойник постеснялся бы такого отсутствия цвета».

Сначала матрос помял в руках мою мятую десятку, потом немного помялся сам, но, в конце концов, все же уступил просьбе, подкрепленной казначейским билетом. Он щедро выделил мне пять минут и строго предупредил, чтобы все прошло «без блядства и побега».

Итак, я вышел. Бежать я, конечно, не собирался. Было некуда и незачем. Поначалу я хотел просто найти начальство Угрешки, чтобы рассказать ему про свою врожденную клаустрофобию и приобретенную в пионерлагерях морскую болезнь. По дороге наверх я случайно встретил своего однокашника Серёгу Рустамяна. Он был призван на день позже и со дня получения диплома находился в затяжном подпитии и громком настроении. Его пока не определили ни в какую в/ч и он продолжал отмечать свой уход на службу. Аргументы были весомые. Из-за пазухи у него торчало пару бутылок «Агдама». Мое восприятие мира приняло тотчас сукцессионный характер, волнения улеглись и с посещением присутственных мест я решил пока повременить.

Агдам сменили «Три семерки», «Алабашлы» — «Кавказ». Серега к тому времени уже знал, в каком месте можно было перемахнуть через забор и как быстрее пройти к ближайшему винному. С каждой выпитой бутылкой пьянство все больше принимало нелегальный оттенок и студенческий размах. Вскоре вокруг нас образовалась приятная компания нескучных призывников. Мы пили вино, играли на гитаре и время от времени прислушивались к гээспэшному громкоговорителю.

Дни не успевали сохраниться в памяти и медленно вываливались из ночей мертворожденными детьми. Ночи слишком спешили на свет, и в спешке разбивались как пустые стаканы, на мгновение осколками освещая черное небо. Мое имя еще по нескольку раз на день выкрикивал рупор. Потом ему это занятие, как видно, надоело, и про меня как-то основательно забыли.

Такое «невнимание» трудно было оставить без внимания. На четвертый день с группой «временно невызываемых» мы решили «временно» покинуть мобилизационный центр. Естественно через забор. Естественно в ночь. Естественно по велению души и сердца.

В Москве в это время шел кинофестиваль. Представлялась редкая возможность узнать не только о достижениях мирового кино, но и познакомиться с новинками арт-хауса. И мы знакомились. Днем — с новинками. После кино — со «старинками». Под крышами старой Москвы, в мансардах особняков на Чистых прудах, мы коротали теплые стремительные летние ночи, чтобы наутро продолжить свои «призывные» похождения. Официально мы числились в армии. Но об этом мы вспоминали только в метро, чтобы, показав военник, бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Но когда-то всегда наступает время, когда этого времени больше не остается. Вместе с ним заканчиваются, как правило, еще деньги и идеи. Этот трагический момент не обошел стороной и нас. Надо было возвращаться к своей военной судьбе.

На Угрешку я шел с легким сердцем, в глубине души надеясь, что команда моряков уже добралась до балтийского взморья и меня давно уже как-то переутвердили и куда-то перенаправили. Но вернувшись в казенное здание и прослушав сотню объявлений, к своему большому удивлению я так и не услышал знакомых позывных. Мордатый «матюгальник» как будто нарочно избегал моего имени. Будто табуизировал его. Словно боялся им поперхнуться.

Человеку даже с развитым чувством вымысла не всегда удается разгадать чужой замысел. Особенно если этот замысел замаскирован молчанием. Чтобы снять с него маскировку, нужно совсем немногое: отбросить напускные страхи, открыть свое забрало и вызвать неизвестность на дуэль. И я пошел ее вызывать. В самые, что ни на есть, распределительные верха. В самый, как бы поточнее выразиться, военный секретариат.

Карты спутались. Замысел вызвал удивление. Как выяснилось, я был уже пятый день в розыске за нарушение воинского устава и предпринятое дезертирство. Но как же с присягой, которую я не давал? Какое нарушение, дорогие товарищи? — возмущался я. Однако, как мне доходчиво объяснил хмурый прапорщик, присяга тут была вовсе ни при чём. Для обвинения в дезертирстве достаточно было одной отметки в военном билете о том, что я призван в Советскую армию.

Со мной мило попрощались. Я вышел в коридор и стал ждать, гадая очередность последующих действий. То ли сначала наручники и конфискация комсомольского билета. Или же уже потом стрижка налысо и прочие дисциплинарные непристойности.

Прошло полчаса. Но не произошло ни того, ни другого. За мной почему-то так никто и не пришел. Ни конвоя. Ни наручников. Я так и не понял, почему меня не задержали на месте, а дали возможность просто уйти. В ночи. И я ушел… Вернее перелез. И взял такси.

Я поехал домой. Связи родителей в военкомате, — во всяком случае, мне очень хотелось на это надеяться, — могли несколько «притушить» штрафной накал. Чтобы избежать угрозы остракизма, отныне я готов был идти и на море, и на небо, и во все девять кругов Дантова ада одновременно. В общем куда угодно, лишь бы избежать военной тюрьмы.

На пороге меня встретила заплаканная мать. Она сообщила мне о том, о чем я уже знал. Побег, дезертирство, военная прокуратура. Мне нечем было ее утешить. Решений проблемы я тоже пока не видел. Весь спектр действий ограничивался только двумя вариантами: сидеть и ждать повестки в трибунал, или лежать и ни о чем не думать. Второе казалось предпочтительнее.

И я залёг. В отличие от своего отца. В нём просто пробудился Бомбалай. Он готов был повернуть вспять Хуанхэ. Не тратя разговоров понапрасну, он начал связываться с людьми из генштаба. Заручался поддержкой. Предоставлял гарантии. Обещал невозможное. Обеспечивал условия. Но при всем своем желании, генералы не могли пойти навстречу. Для положительного решения необходимо было алиби. Алиби, подтверждающее, что я не покидал Сборного пункта, находился все время в здании и в нужный момент (вернее, в нужные моменты) просто не услышал сообщения громкоговорителя.

Грусть закралась в самое сердце, жадным ртом пожирая его. И в тот момент, когда казалось, что от сердца уже ничего не осталось, меня вдруг осенило. На легких крыльях памяти в мою уставшую голову ворвалась одна вспомогательная импровизация. Я попросил отца позвонить человеку при больших погонах по фамилии Колесников и объяснить ему, что я не мог вернуться в комнату набранной команды по причине острых перистальтических болей. Именно кишечник, вернее его работа, была повинна в том, что я просидел в отхожем месте почти целую неделю работы надоедливого громкоговорителя.

Но одного этого было недостаточно. Нужны были более веские подтверждения и доказательства этой клинической истории. Я вспомнил про первый день похмелья и сказал, что документ о моем недомогании есть в медпункте ГСП. При этом я, правда, не уточнил, какого рода было это недомогание. Но это было и не важно. Следователи проверили записи в журнале обращений и о результатах сообщили генералу. В книге учета медицинской документации значилось «обращался призывник Нургалиев В. Ж., приписанный к Кунцевскому РВК» и больше ничего. И никаких тебе подробностей.

Через пару дней мне назначили повторный призыв в армию. Генерал предупредил, чтобы я больше не выкидывал фортелей, обошёлся «без блядства и побега» (видимо, генерал тоже был знаком с матросом) и не «кочевряжился» с местом дислокации, потому как на меня будут распространяться санкции как на штрафника. И если Морфлот, значит Морфлот. Если стройбат — значит без возражений. Ну, а если Афган — значит без сожалений. Война с этой страной тогда была в самом разгаре. «Черные тюльпаны» словно соревновались между собой, кто доставит больше «двухсотых». И никто не мог дать гарантию, что ты не станешь очередным «цинковым мальчиком». Однако в моей ситуации выбирать не приходилось. Как сказал бы Махмуд, «если у зуба нет выбора, значит у врача нет совести. Но если выбора действительно нет, то зуб надо отдать». Условия генерала были приняты безоговорочно, и я опять отправился отдавать… долг.

На этот раз все обошлось без пышных проводов, маргинальных злоупотреблений и неприкрытого юношеского цинизма. В рюмочной на Герцена с Митькой Фоминым мы культурно отметились двумя легальными стопками «Столичной», одной тайно пронесенной бутылкой «Агдама», и светским разговором с крепко захмелевшей и тугой на оба уха буфетчицей Клавкой о достоинствах Серебряного века. И даже несмотря на то, что еще долго не отпускала ночь, окружая безлюдными бульварными кольцами и заводя в лабиринты неизвестных переулков, следующим утром я как штык опять оказался на Угрешке.

Па №2. Второй заход

Все было так, словно я отсюда и не уезжал, будто жил здесь годами. Тот же спортзал, та же перекличка, тот же заплеванный паркет, те же медосмотры, тот же рупор.

Наконец, объявили сбор в морскую команду. Но моего имени почему-то не назвали. Я подошёл к мичману. Тот посмотрел в список. Однако меня в нем не обнаружил. Оставалось два варианта из трёх оглашенных. Лотерея — смешная вещь. Шансы не растут, а все время убывают.

Я стал выяснять, набрана ли команда в стройбат. Товарищ при погонах в секретариате сказал, что строителей отправили ещё два дня назад и новых покупателей не предвидится. Мне стало довольно грустно от его слов и тесновато в груди. Я с тоской посмотрел на забор и в то же мгновение услышал: «Нургалиев. Кунцевский РВК. Команда 48. Комната 13». Я перекрестился, посмотрел с тоской на бетонную стену, вспомнил слезы матери и пошел воевать. По дороге я встретил работника своего военкомата и на всякий случай спросил, что это за команда. «Заграница», на бегу ответил тот и растворился в переполненных коридорах Угрешки. «Я и не сомневался», с грустью прошептал я.

Я пошел. Так уходят на передовую, перекрестившись, и решив про себя,» будь что будет».

Не успел я войти в комнату набора, как меня окликнул знакомый голос. Я оглянулся. Хозяином «знакомого голоса» оказался Мишка Тугов, староста моей группы по институту. «А его-то за что? — пронеслось у меня в голове, — сын директора Ленинки. Не иначе архив спалил». «А ты-то как здесь?», спрашиваю. «По блату», говорит. «Смерть по блату — это что-то новое», подумал я вслух. «Какая смерть, Нургалиев! Поедем немок щупать. Полек на крайняк. Европа, мать твою!»

К тому времени я точно знал, что людей с пятым пунктом туда не отправляют и подумал, что, вероятно, эта команда будет разделена на две, и одну из них, состоящую преимущественно из нетрадиционных национальностей, обязательно пошлют в Афган. Либо Мишка просто не знал всей правды.

Нас собрали. По одному отвели к парикмахеру. Он стоял как косарь в стогах под ноль остриженных волос. И не успел я вспомнить, сколько проблем со своим «хипповым прикидом» я имел во время своей комсомольской юности, как мой кудрявый почти полуметровый дизайн уже безжизненно валялся на кафельном полу.

Па №3. Пересылка

Вскоре было образовано действительно две команды и обеим надлежало выехать в город Калинин, в пересыльную воинскую часть, ответственную за комплектацию советских войск за рубежом.

Удивительным образом, но с Мишкой мы попали в одну команду. Не иначе в его родословной КГБ обнаружил неправильный ген, подумал я. Но пока не стал пугать его своими предположениями.

На метро нас довезли до Каланчёвки. Там запихнули в электричку и через три или четыре часа мы уже были на месте. Только тут мы поняли, что для выяснения дальнейшей дислокации важен не номер команды, и даже не величина носа, а выданное верхнее обмундирование. Если на третий день пребывания на пересылке выдавали шинели, значит, отправляли в Афган, если бушлаты — то в Европу. Приходилось ждать.

В первый же день все обошлось только летним прет-а-порте. Мы получили так называемую х/б (хлопчатобумажную форму), кожаные ремни и юфтевые сапоги (загранице давали — юфть, оставшимся на Родине — кирзу). Нас поставили перед грузовиком, из которого коротконогий ефрейтор равномерно выбрасывал кители, брюки, ремни, пилотки и сапоги. Это чем-то напоминало раздачу дьяконом подарков с пасхального амвона. При этом «даритель», выкрикивая размеры, постоянно дополнял цифры производными от слова «х..». Я насчитал около 20. Лингвистический размах впечатлял. Галантерейный тоже: кто успевал — получал подходящую одежду, кто нет — вынужден был искать товарища по несчастью и производить обменные манипуляции.

В конце раздачи ефрейтор утомился надрывать связки нестандартной лексикой и продолжал уже молча вышвыривать из кузова униформу. При моем 41-ом размере ноги, мне достались сапоги 46-го, а в х/б влезло бы ещё как минимум пару упитанных увальней. На удачу мне попался грустный дылда, плечо которого застряло в кителе (настолько крупной была рука), и он не знал, как его стянуть обратно. С биржевой скоростью мы совершили сделку и китель, словно почувствовав это, тотчас сполз с редких габаритов. Плечо Гаргантюа опять расправилось, и все участники обмена были беспримерно рады своему новому текстильному счастью. Сапоги удалось поменять только на 42. Но я не сомневался в том, что у ног большое сухопутное будущее и они не будут стесняться новых размеров.

Со штатским платьем пришлось распрощаться. Ответственный за нас сержант Полосухин выдал нам серые полотняные мешки, одну катушку ниток и пять иголок на весь взвод. В мешки следовало уложить наш гражданский секонд-хенд, последнюю память о нашей беспечной юности. Потом эту память надо было зашить, написать на ней во всю ширь материала свой адрес и бросить в общую почтовую кучу в ожидании завтрашнего курьера. Как человек, склонный к метафоре, я не мог пройти мимо столь выразительного символизма. В этой швейной идее отчуждения прошлого крылась большая философия. Зашить, чтобы забыть. Зашить, чтобы представлениям о былом не давать возможности распоряжаться твоим настоящим. Зашить, в конце концов, для того, чтобы вещи отправить домой.

Особенно последнему обстоятельству я был несказанно рад, потому как очень любил свою парусиновую рубашку в пляжных тонах, белые кожаные мокасины, купленные у одноглазого барыги у «Березки» и такого же цвета льняные брюки, привезенные мне отцом из Японии.

Но проза жизни, и на этот раз, оказалась куда как прозаичнее. Как выяснилось позже, вещи никто никуда и не собирался отсылать. Это был такой «дедовский» (солдаты, отслужившие более полутора лет, но об этом позже) маневр. Старшие товарищи таким образом просто принаряжались для более пафосного выхода на дембель.

Как бы то ни было, после завершения почтовой увертюры сержант Полосухин собрал всю команду призывников, около ста человек, и заговорщицким тоном, как бы по секрету, сообщил, что сегодня после отбоя местные «деды» собираются устроить «духам» (вновь прибывшим, по своей сути) «хрустальную ночь». По его словам, всем нам следовало готовиться к жуткому погрому. Чтобы пережить его с наименьшими потерями, все ценные вещи было лучше где-нибудь припрятать до утра. Но куда было прятать? Палатка? Земля? Сапоги? Трусы? Сержант по-отечески взглянул на призывников, теряющихся в догадках и стынущих от беспомощности, и добродушно предложил стать на эту ночь несгораемым сейфом. Ребята поблагодарили его за человечность и поддержку и понесли деньги, плееры, часы и прочее личное имущество. Я тоже без раздумья отдал последние 40 рублей, поскольку до конца не понимал, на что они мне могут пригодиться в армии.

В ожидании непрошеных гостей с вечера мы запаслись камнями, ножами и наточили бляхи. Ждали до утра. Однако, несмотря на все наши приготовления, в палатки так никто и не пришел. После утреннего развода, мы стали искать свой самый надежный и несгораемый. Но безуспешно. Обратились к «дедам». Те с необъяснимым восторгом, просто захлебываясь от ехидства, сообщили, что сержант Полосухин за добросовестную службу еще вчера получил отпуск и уже сегодня с утра на перекладных умотал домой. Заодно они поинтересовались, как прошла «хрустальная ночь» и много ли было жертв. Отвечать было ни к чему. Жертвы молчали. Молчание «ягнят» сопровождал беспощадный вой старших военных «волков». Разочарование было велико. Так, наверное, всегда бывает, когда жизнь оставляет тебя в дураках, в очередной раз наказывая тебя за твою доверчивость.

С каждым часом мне становилось все теснее в этих приволжских вольерах. Взгляд нужно было срочно напоить открытым пространством. Хотелось посмотреть на Великую русскую реку в лучах заходящего солнца. Закат меня всегда пленял своим невозмутимым спокойствием и бесстрашием. Я посмотрел на бетонный забор, забор посмотрел на меня, и мы оба больше не сомневались в моей решимости. За пол секунды я перемахнул через него и оказался на городской территории.

Погоды стояли обворожительные. По улицам гуляло сотни красавиц. Их взгляды были свежи, наивны и розовощеки. В голове мгновенно вспыхнуло «Пламя», вернее песня «Пламени» про выходной солдата, на «незнакомой улице» купающегося в «улыбках девичьих». В моем же случае, однако, все улыбки беззастенчиво утопали в нарочитом смехе. Он становился все громче, особенно в те моменты, когда юные леди смотрели в мою сторону. Тогда я тоже посмотрел на себя и, не найдя никаких изъянов, на всякий случай оглянулся. С забора неуклюже свисал Мишка. Он решил последовать моему примеру, но только не рассчитал высоту и скорость преодоления барьера. Я помог ему спуститься на землю и под продолжающееся веселое щебетанье юных милашек мы отправились на топографическую рекогносцировку.

Времени до вечернего построения оставалось немного и его нам хватило только на то, чтобы найти ближайший винный. Мишка в тот злополучный «хрустальный» вечер оказался одним из немногих, кто не поверил сержанту и сохранил около пятидесяти рублей. На десять из них мы купили три портвейна «Алабашлы» и какой-то непредвзятый закусон.

Возвращались теми же тропами. Тем же забором. На этот раз все обошлось без акробатических трюков, но это все равно не спасло нас от общественного внимания. В этот вечер старшина решил построить всех на полчаса раньше. Все стояли, понурив головы. А старшина продолжал выкрикивать наши с Мишкой фамилии. Перекличка, как видно, закончилась и нас недосчитались. Быстро припрятав бутылки в ближайшие урны, мы попытались незаметно пристроиться к взводу. Но из этого ровным счетом ничего не вышло. Старшина нас заметил и не удержался, чтобы не заметить: «Еще не родилась та б.., которая старшину Хромпикова на х… мотала». В этот момент я понял, что уметь выражаться бывает иногда важнее способности выражать мысли. После такого логического парадокса и гендерного антраша, он вывел нас перед строем и объявил нам два наряда по кухне и по казарме.

На следующий день до обеда мы перечистили гору картошки, а вечером нас отправили отдраивать здание роты старослужащих бездельников. Когда коридоры были вымыты, деды, которые были уже в изрядном подпитии, захотели привлечь нас к дополнительным сервисным работам. Стирка портянок и воротничков. Но это совсем не входило в мои планы. Если я и стирал, то делал это без особого шика и удовольствия. Это было утомительно. Тускло и не одухотворенно. Моя душа, как бы сказал во мне поэт, от этого стремительно потела. Особенно, если речь шла о чужих портянках. Мишка, по-моему, тоже был творческой личностью. Он упирался угрюмым взглядом в пол, и не мог оторвать его по причине тяжести происходившей в нем внутренней борьбы. Решение оставалось за мной.

В этот момент я услышал доносившийся из каптерки звук расстроенной гитары. Его хватило мне, чтобы мгновенно сложить обстоятельства, вычесть из них горькую необходимость и умножить их на музыкальный контекст. Не прошло и секунды, как товарищам старшего периода я предложил очаровательную сделку. Сеанс тюремного «блатняка» на час за освобождение от неквалифицированного труда. Деды перекинулись парой нетрезвых взглядов и один из них, по всей вероятности, казарменный авторитет, лихо поковыряв в зубах, принял свое Соломоново решение: «пусть этот играет. Не понравится — будет стирать ещё и подштанники. А второго — драить сортиры».

Поскольку приоритет взаимовыручки для меня всегда был заведомо выше чувства самосохранения, я сказал, что играть я буду не за одного, а за двоих. Час за каждого. Всего два. В противном случае, я даже не возьмусь настраивать совершенно «убитую» гитару. Тот, кто все еще расправлялся с остатками пищи в широком рту, оценил всю противоречивость моей ранимой души, неуверенно помялся, откашлялся, и кивком головы отправил нас в каптерку. Условия были приняты.

Вернув гитаре подобающий строй, я подобрал нужную хрипоту, и на время дал дедам почувствовать себя крутыми парнями из воровских сюжетов. Они прониклись, вошли в образ и все понеслось тут и полилось. Бутылкам не было конца. И пить пришлось, не уставая.

Наутро было очередное построение. И хоть не просто нам с Мишкой было построиться, оказаться в шеренге нужно было во что бы то ни стало. И дело тут в даже не в лишних нарядах (по кухне или казарме), а скорее в нарядах новых, нарядах верхнего платья (тех самых бушлатах или шинелях). На этом утреннем разводе нам должны были наконец объявить страну распределения. Но перекликнув всех, никто из комсостава, даже не обмолвился о новых меридианах. И никаких тебе ни бушлатов, ни шинелей. Развод опять оказался разводом. Если география каким-то образом и была востребована в этот день, то ограничивалась она лишь местной широтой. Для вящей армейской убедительности на всякий случай нас отправили в соседний колхоз на уборку моркови.

На пятый день нас уже без построения и пересчета погнали на плац. Там стоял грузовик. Из его кабины вышел водитель, лицо которого не предвещало ничего хорошего. Будто кто-то поджег его голову и долго тушил лопатой. Изобразив что-то типа кривой ухмылки, этот человек типа «помер недавно, а уже неживой» лихо забрался в кузов, открыл его брезентовый полог и, даже несмотря на демоническую внешность, стал для нас на мгновение Богом. Кузов был забит бушлатами. Словно манну небесную он стал выбрасывать их на асфальт. Подбирая их, мы благодарили всех возможных небожителей за этот «спасительный» дар.

Через час нас погрузили в УАЗы. Через два — пересадили в электричку. Через пять — в метро. И так до Белорусского вокзала. Там для нас был выделен целый поезд с зелеными плацкартными вагонами. Для транспортировки в них использовались все места, в том числе и три багажных полки. Такой тесной компанией (по девять человек на купе) мы добрались до Франкфурта-на-Одере.

Па №4. Франкфуртский плац

Во Франкфурт мы приехали ранним утром. Весь поезд (примерно 18 вагонов) был сформирован из сотен команд, отправляемых на службу в ГСВГ (Группу советских войск в Германии). Когда я посмотрел на составленную колонну новобранцев, я вспомнил кадры военной хроники с километрами немецких военнопленных. Нас очень похоже вели теперь уже по их Германии.

В колонну по пять человек весь мобилизационный поток тек как бурная стриженная зеленая река вдоль берегов узких улочек Франкфурта и своим напором и масштабом приводил в немыслимое беспокойство всех утренних немецких зевак. Они на мгновение высовывались из окон, чтобы тут же с ужасом их захлопнуть. Именно с тех пор я стал сочувственней относиться к людям, в своё время пережившим оккупацию.

Пройдя несколько километров по городу, мы оказались в одном из крупных гарнизонов. В самом сердце его находилось огромное строевое ристалище, по всему периметру которого стояли узкие длинные лавки. Почти такие же, как на Угрешке. На них нам предстояло скоротать целые сутки до следующего построения, когда из частей должны были приехать так называемые «покупатели».

Наступил день «X». И началось распределение. Весь прибывший поезд выстроили на плацу. Вскоре появился горластый прапорщик и словно на аукционе начал выкрикивать название специальностей. «Трактористы есть? Два шага вперед!», «Водители есть? Два шага вперед!». Потом шаги делали столяры, слесари, строители, сварщики, притирщики, пробуторщики и даже один моторист механической лопаты. Выходить полагалось только при соответствии названной специальности. Было лучше, если она подтверждалась записью в военном билете.

На вышедших из строя моментально, словно коршуны, слетались «покупатели» (присланные из частей для их доукомплектования), стараясь поскорее перепроверить профессиональное соответствие, оформить «покупку» и увезти ее в свое войсковое логово. Если возникали сомнения в пригодности новобранца, то его возвращали в ряды «непроданных» и ему заново приходилось напрягать слух, чтобы не пропустить название соответствующего аукционного лота.

После того, как были отобраны солдаты ходовых и нужных профессий, настал черед и штучных специалистов. На этот раз удовлетворялись запросы не только танковых, инженерных или строительных частей, но и различных штабов, обществ и даже культурных организаций.

Колонна призывников существенно редела. Вот уже очередь дошла до художников, медбратьев, актёров и спортсменов. На защиту спортивных интересов зарубежной Родины из строя вышло трое качков и двое совершеннейших доходяг. Вид их был удручающим. Один поддерживал другого, чтобы тот не свалился в обморок. Так обычно ведут до пункта экстренной медицинской помощи человека, пострадавшего от психического дискомфорта и интеллектуального труда. Сначала я подумал, что они либо просто ослышались, либо перепутали профиль, либо ошиблись со временем и местом действия событий, либо действительно направлялись в медпункт. Но я был не прав. Оказалось, спортсмены. Шахматисты. (С одним из них, кстати говоря, позже мне довелось некоторое время служить в Доме офицеров). Ушел даже один бухгалтер. Только нас с Мишкой так пока никто и не считал нужным брать под свои знамена.

Наконец, прозвучало «Переводчики есть?». Немецкий я любил и иногда понимал, но не всегда помнил. Из документов у меня было лишь невзрачное свидетельство об окончании двухмесячных курсов МГУ и огромное желание совершенствовать свои филологические знания. Проникшись огромным уважением к своей решительности, мне не составило большого труда сделать два шага вперед.

На весь поезд с такой загадочной профессией нас оказалось двое. Я, после «кулька», и один парень после минского института иностранных языков. Но переводчик был нужен один.

Немного хамоватый сержант проводил нас в курилку за казарму. Там плотным кольцом нас обступили все его подручные «специалисты». В таком антураже обычно проводят бои без правил. В середине «ринга» на табуретке стоял телевизор, к которому через подвальное помещение был протянут кабель. Это и был наш противник. Мы по очереди должны были переводить блоки новостей восточно-немецкого телевидения.

Мой конкурент переводил медленно, постоянно заикался и опасливо поглядывал то на тестирующего сержанта, то на меня. Сержант с видом доки поначалу только покачивал недоверчиво головой и ухмылялся. Создавалось ощущение, что экзаменатор только и ждал того, чтобы в любой момент растоптать своим лингвистическим гением новоявленного специалиста. И такой момент вскоре настал. Сердце германиста в сержанте, видимо, захлебнулось от негодования, он громко выдохнул и начал говорить. Или ругаться. Или задавать вопросы. Или что-то еще. Интонационный строй речи оставался загадкой, как, впрочем, и сам язык, на котором он говорил. За ним скрывалось нечто далеко готское и нечто близко рязанское. Все это делало совершенно бессильным перед дешифровкой языкового кода. Вербальная бомбардировка продолжалась, полностью равняя с землей наше представление о языке Шиллера и Гёте. Мысли путались в голове. Диалект? Голландский? Или такой он и есть настоящий немецкий? В голове царила полная филологическая неразбериха. Я стал еще внимательнее прислушиваться и вскоре пришел к однозначному мнению, что и сам экзаменатор не понимал того, о чем он говорит. Немецкий в нем умер, не родившись. Он едва мог связать пару слов, путал падежи, значения и артикли. Если всю эту речевую абракадабру можно было бы перевести на русский, то это звучало бы примерно следующим образом: «Я говорить ты. Чтобы зачем. Когда потом я быть немецкий почему. Сколько работать грязные руки. Я сержант. Дождь по армии. Вставать, когда товарищ».

Парень из Минска тоже немного оторопел от услышанного, но на всякий случай встал. Так, вероятно, было легче размышлять о странностях преподавания иностранных языков в Советском Союзе и о том неправильном немецком, на который он положил пять лет своей студенческой жизни. Сержант больше не находил подходящих слов для выражения своего негодования и жестом приказал поменяться нам местами, чтобы дать возможность еще одному переводчику продемонстрировать свою некомпетентность.

Честно говоря, на слух я тогда вряд ли мог понять и трети сказанного. Поэтому к этой трети сказанного я призвал на помощь две трети недосказанного. То есть самой обычной импровизации. Я подумал, что подобная тактика полностью бы соответствовала не только предлагаемым обстоятельствам, но и моим представлениям о профессии переводчика. Ведь кто как не он является хозяином слова. Он может его слепить по образу и подобию, может превратить его в камень, изуродовать, изнасиловать, изменить до неузнаваемости, одеть его в чужие мантии, оставить голым, в конце концов, убить. Он способен подменить не только одежды, но и само тело. Переводчик — он всегда сохраняет за собой право на новое прочтение, новые эксперименты. Он постоянно беремен вариантами. Именно в его интерпретации, по большому счету и размножается действительность. Пусть даже и информационного характера. Пусть даже эта информация и не всегда соответствует предлагаемым обстоятельствам. Главное — быть беременным и размножать. Ну, я и размножал. Как мог.

Сержант внимательно следил за этим процессом, пристально смотрел мне то в рот, то на нос, смотрел — смотрел, слушал-слушал, потом взял, выключил телевизор и сказал «ду юдэ». Я сразу подумал о том, что Германия до сих пор не избавилась от наследия антисемитизма, и этот вирус заражает всех поголовно, даже советских людей, воспитанных на принципах равенства, международного сотрудничества и третьего интернационала. Несмотря на то, что ветхозаветной крови во мне было лишь наполовину, этого было достаточно, чтобы выбор пал на заикающегося белоруса. С неба мне улыбнулось шесть моих бабушек, сожженных в Дахау, и я с лёгким сердцем отправился в строй недокупленных и недопроданных.

Не успел я дойти до своей шеренги, как на меня словно вихрь налетел Мишка. «Пойдем, говорит, со мной, там ВИА набирают». «А ты-то, — спрашиваю, — неужто перкуссионист?». По институту я знал о том, что Мишка был от музыки далек так же, как я от вышивания гладью. «Я — виолончелист», немного лукавя, но с гордостью произнес Мишка. «Во, дела, — вслух подумал я. — И чего только не узнаешь на военной бирже». Мы отправились тотчас на кастинг.

Два сержанта как раз подбирали гитариста. В конкурсе участвовало человек семь. Все играли неплохо, но в основном подъездный шансон. Очередь дошла и до меня. Прослезив, насколько это было возможно, голос и перебрав, насколько хватало движения в пальцах, струны, я исполнил пару каверов «Воскресенья», и сержант попросил меня задержаться.

В следующем кастинге участвовали потенциальные басисты. Мишке вложили в руки бас-гитару. Он посмотрел на нее как на жутчайшее недоразумение и промолчал. Этого взгляда было достаточно, чтобы сержант вынес свое решение: «Из этих двоих (в этот момент он показал на нас с Мишкой) виолончелиста на х.., гитариста берём».

Но поскольку принцип взаимовыручки для меня был важнее чувства самосохранения… И только я собирался вступиться за Мишку, как тот похлопал меня по плечу и грустным голосом сказал: «Не переживай, Нургалиев, я и на виолончели то играть тоже не умею. Ходил в музшколу один год в третьем классе. Отец в РВК, однако, настоял, чтобы запись об образовании включили в военник. Там ещё писарей набирают. Пойду, попытаю счастье. Может, свидимся ещё».

Мы попрощались. И каждый пошел своей дорогой. Мишке удалось заполучить место писаря, и он уехал в войсковой центр в городе Галле. Меня с другими представителями творческих профессий погрузили в «шишигу» и отправили в артиллерийскую часть города Либерозы, находящуюся в непосредственной близости от известного полигона. Там две недели нам следовало проходить так называемый КМБ (курс молодого бойца), по завершении которого уже позволялось, наконец, присягать.

Это клятвенное обручение с погонами должно было навсегда лишить нас гражданской девственности и дать возможность, наконец, быть прикомандированными к соответствующему центру для исполнения своих обязанностей.

Па. №5 Либерозы

КМБ состоял в постоянном обучении строевому шагу, прогонах на плацу, марш-бросках при полной боевой, нередко под луной, чаще же под пыльным солнцем, по особым случаям в ОЗК, круглосуточных караулах по периметру, рубке полигонного леса и ежедневной транспортировке артиллерийских так называемых кумулятивных снарядов. Это были тяжеленные ящики с огромными болванками для пушек или гаубиц. Их мы переносили с места на место, вероятно с целью запутать противника, который, не жалея ни сна, ни вражеских настроений, ночи напролет, пытался всеми возможными «буржуинскими» способами выведать нашу «военную тайну» и узнать действительное расположение арсеналов нашей части.

В Либерозах я впервые познакомился с ужасающими масштабами дедовщины. Унижение человека являлось основной формой обхождения особенно в отношениях между так называемыми периодами. Каждый из них соответствовал одному призыву, то есть равнялся 6 месяцам службы, имел свое обозначение и свои привилегии. В зависимости от этого сложилась целая табель о рангах. Духи — 1, шнурки — 2, деды — 3, «демоба» (или дембеля) — 4 и туристы — 5 (те, кто, формально закончив срок службы, терпеливо ждал своего заслуженного отправления домой).

Особенно безжалостными были почему-то «шнурки». Весь первый период они были накрепко «зашнурованы», и теперь, когда пришло пополнение, у них появился шанс вести себя хоть с кем-то «развязанно», то есть развязно. Можно себе представить, что такое «развязанные» шнурки. Особенно на быстрой дороге. Из-за них часто приходится падать и разбивать в кровь колени и ладони.

Но самое ужасное заключалось для них в другом: «шнурки» знали наверняка, что из этих ботинок им никогда не выбраться. Что из этой части их никуда не переведут до конца службы. Что время станет для них могилой, в которой они похоронят два года своей жизни. И от этой безысходности они сходили с ума и давали ей выход в неуставных отношениях. Излюбленной темой было обучение строевому шагу при исполнении гимна ГСВГ с бравым рефреном «Солдаты группы войск, советских войск в Германии, покой земли мы сбережем».

Если «шнурки» замечали, что кто-то из «духов» во время марша недостаточно громко тянул гимн, они со всей силой били его сзади по ногам коваными мысками сапог. Вероятно, они очень заботились о нашем музыкальном воспитании, в его угоду жертвуя своим собственным. У них не получалось даже подпевать. Слов песни они почему-то не могли освоить более чем за полгода строевых учений.

Не лучше дело обстояло и с прочими далеко не вокальными жанрами. Не буду останавливаться на них подробно. Замечу лишь, что в основном они были неуставными и чаще обычного становились калькой уголовных отношений.

Па №6. Вюнсдорф

Либерозы закончились. Мы присягнули на верность Советскому флагу и отправились охранять покой ГДР. Меня и ещё одного моего земляка, Серёгу Рошинца, направили в Вюнсдорф, в город, в котором тогда находился штаб армии и дом офицеров ГСВГ. К нему мы, собственно, и были прикомандированы.

Серёгу выбрали во Франкфурте как актёра. Центральному Дому офицеров ГСВГ требовался кто-то, кто мог поставленным голосом объявлять номера на показательных концертах для генералитета. Серега был выпускником Щуки. Говорил артикулировано, с чувственным придыханием и причесанным ударением. Поэтому на него и была возложена эта нелегкая миссия. Однако, до ее исполнения дело пока не доходило.

Дело пока не доходило и до музыки. В свободное от построений и военной подготовки время, мы или штукатурили, или сгребали граблями листву, или все время что-то переносили, красили, докрашивали, перекрашивали, прибивали, отрывали, штукатурили, счищали, отдраивали, мастачили, мели.

Если удавалось выкроить свободную минуту, то на нее тотчас слетались «старшие» товарищи. Их нравственный жандармский кодекс закреплял за ними право распоряжаться любым временем молодого военного поколения. Особенно свободным. Особенно ревностно они относились к нашему сну. Спать или на дедовском сленге «топить на массу» можно было, если это допускали эти самые «массовики-затейники».

Чем они занимались в ДО для меня было загадкой. Они не были ни переводчиками, ни художниками, ни актёрами. Если они к чему-то и имели отношение, то только к Западной Украине. В основном это были выходцы из Полтавской и Львовской областей. Естественно, на правах своего призывного превосходства они устанавливали свои правила поведения, наказания и унижения. Западно-украинские — по форме, издевательские — по существу.

Нетерпимее всего вся эта «западенская братия» относилась к жителям столицы. Они считали нас каким-то зажравшимся, распухшим от удовольствий и калорий, бесполезным человеческим материалом, не испытавшим тухлого «удовольствия» существования в заднице жизни. Жизни без идеалов, без будущего, без колбасы. В те годы почему-то именно «колбасный фактор» был наиболее важным сравнительным элементом компаративной экономики и жестким аргументом продовольственного превосходства столицы над регионами.

Вековая зависть, умноженная на ущемленное провинциальное достоинство и возведенная в степень интеллектуальной обделенности, давала повод для постоянной агрессии в отношении «столичных штучек». В этом было что-то непонятное, примитивное, животное, жалкое, рабское.

В их сердце жил раб. Раб, который ужасно хотел почувствовать себя господином, чтобы восстановить кармическое равновесие, утереть нос своей неблагодарной судьбе, отомстить несправедливой биографии, и, в результате, оказаться еще большим рабом, чем был до этого. Накопившееся за время службы, а иногда и жизни, свое унижение, они старались как можно быстрее выместить на тех, кто имел гораздо меньше прав (если вообще речь шла о таковых), кто еще до конца не стал частью системы.

Воспользовавшись умными словами, можно утвердительно сказать, что человек никогда не упустит возможности выпустить на свободу безжалостного зверя, живущего в клетке его сердца, если этому будут способствовать условия содержания и принципы царящего негласного закона. А негласный закон — он будет пострашнее гласного. Потому что у него более суровые методы наказания преступивших этот закон. Все это, конечно, философия, и понять ее бывает гораздо легче, чем ее пережить, чем оказаться под ее колесами.

К осени 85 года отношения настолько накалились, что достаточно было поднести спичку, чтобы спалить все представления о нормах устава и человеческого достоинства. И эта спичка была поднесена.

Как-то «деды», прилично поднабравшись уже с утра, решили забавы ради погонять своих «внуков». Серёга стоял тогда на вахте в центральном вестибюле ДО. Вероятно, для того, чтобы навсегда похоронить в нем едва уловимые иллюзии на торжество чести и идей гуманизма, армейские «второгодники» для начала приказали ему отнести стакан чаю на четвертый этаж своему коллеге в радиорубке. Переступив через моральное «не могу», Серега выполнил поручение. Однако этот реверанс смиренности только еще больше раззадорил прилично «накатившую» компанию. Потом нужно было нести сахар, потом ложку, потом воздух и т. д. На «блюдечке с голубой каемочкой» Серега сказал «нет». Сценарий последующих действий был предсказуем. Развязка не выходила за рамки криминальных сюжетов.

Более бессмысленного проявления жестокости было трудно себе представить. Деды отвели Серегу в подвал и втроем отходили его сапогами и кулаками так, что он еле остался жив. Бросив его на произвол холодного кафельного пола, деды под веселое улюлюканье удалились праздновать свою «дедову» победу. Только благодаря счастливой случайности, разбитое тело удалось обнаружить. У нашего почтальона Димки Мельникова в том подвальном углу был свой «офис», некий закуток, где он хранил нераспределенную почту, а время от времени и себя от настырных сержантских глаз и новых поручений. Увидев Серегу, Димка впал в какое-то помутнение, и вместо того, чтобы оказать первую помощь, просто побежал за мной на второй этаж. В это время там я как раз завершал шпаклевку задней части бюста Ленина. Бросив Ленина на произвол дырявого темени, я побежал вниз. Вдвоем нам удалось привести Серегу в чувство и доставить в гарнизонный лазарет.

Увидев его, военврач сначала перекрестился, потом зафиксировал пару переломов, разрыв тканей, многочисленные гематомы и ушибы, после чего кое-где обработал кожу перекисью и зеленкой, наложил пару швов, затем еще раз перекрестился и в довершении всего вызвал госпитальную команду. Часа через четыре она, наконец, приехала и Серегу транспортировали в военный госпиталь Тойпиц.

Через день на стол начальника Дома офицеров легла докладная с указанием тяжести нанесенных увечий и причинах госпитализации рядового Рошинца. Дело принимало уголовный характер.

Заведовал Домом офицеров в те годы некто подполковник Гаврилов, эдакий плюгавенький человечек с двумя звездами на погонах и двумя неприлично маленькими и очень юркими глазками. Они бегали так быстро и так исподтишка, что невозможно было понять, чего в них больше: врожденной мнительности или приобретенного недоверия. Он был в постоянном поиске подвоха и оговора. При разговоре с ним возникало полное ощущение собственной неполноценности, какой-то, я бы даже сказал, хронической ущербности, подловатой подлости, «уголовной наклонности» и бесполезной «никчемности». После того, как он прищуривал правый глаз, тотчас хотелось признаться во всех дезертирствах и госизменах, а также порочных связях, непрочных идейных фундаментах и непорочных зачатиях. Это было бы гораздо проще, чем разубеждать его в существовании собственных умыслов, замыслов и намерений.

Когда он узнал о страшном инциденте в своем хозяйстве, в кознях он заподозрил своего заместителя майора Лагунова. Ему казалось, что тот устроил подобную расправу, чтобы просто «подсидеть» своего начальника. Уголовный прецедент должен был опорочить его честное имя и бросить тень на его умение работать с личным составом. После недолгих размышлений военной комиссии он отдал голову этого самого Лагунова, и того вскоре перевели в другую часть с формулировкой о «несоответствии занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации».

Инцидент, однако, не был исчерпан и пока Гаврилов отыскивал все новые очаги измены, Серега в бинтах и ссадинах продолжал лежать в тойпицкой хирургии. Без права на надежду. Без возможности пожаловаться на судьбу. Или просто выговориться. Челюсть его была прочно зафиксирована штырями. Общаться он мог только при помощи письма.

В наивной вере я полагал, что его диагноз будет достаточным основанием, чтобы вернуть человека в тыл Родины. Но когда я приехал навестить своего сослуживца (один раз в виде исключения мне разрешили сопровождать в госпиталь военного следователя, занимавшегося этим делом), я понял всю иллюзорность своих представлений. Как объяснил мне главврач Кутейкин, — он как раз делал обход больных, — это был рядовой случай или «случай рядового» (судя по всему, этот главный Эскулап был большим забавником и острословом) и поэтому ни о какой комиссации не могло быть и речи. К тому же, он был глубоко убежден, что с таким хирургическим букетом Серега вряд ли смог бы пригодиться какому-либо театру в Союзе. Разве что в качестве статиста. Покидая палату, Кутейкин подошел к самому моему уху и многозначительно заметил: «Актёром трудно быть, а актёром без будущего быть ещё труднее», после чего он лихо подмигнул мне заплывшим неопохмеленным глазом и судорожно расхохотался. У военврача был подкупающий юмор. Как бы сказал Махмуд, одно время снимавший у меня квартиру в Орехово-Борисово: «Не так страшно потерять здоровый зуб, как страшно потерять уважение к медицине».

Па №7. МХАТ

Театральная тема продолжалась. Пока актёр лежал в больнице, в группу прикатила труппа МХАТа. У солдат ДО начались бессонные ночи и беспокойные дни. Уборка зала, укладка ковров, перенос чемоданов, подготовка сцены и т. д. В этом совпадении событий явно угадывалась ухмылка судьбы и безжалостная аллегория. Избиение актёра закончилось приездом театрального коллектива. (Или все-таки «труппы», поскольку это слово с его инфернальным оттенком, на мой взгляд, больше подчеркивало драматизм ситуации). Однако, придавать значения астральным параллелям я не стал.

На следующее утро на утреннем разводе, Гаврилов, бледный, как смерть, от очередного форс-мажора, спросил меня, знаю ли я немецкий настолько (он уже был наслышан о моих способностях), чтобы заменить Авдеича, гражданского переводчика. Тот отличался двумя способностями. Он был переводчиком от Бога и пьяницей от рождения. Он переводил, как пел. Но когда он не пел, то пил. Быть человеком высоко одаренным и глубоко пьющим одновременно — непростая задача. Особенно в армии. Авдеич решал ее обычно в течение трех дней. Но на этот раз все явно затягивалось. Запоя избежать не удалось. Поэтому Гаврилову и понадобилась срочная замена.

Я не стал долго размышлять над предложением подполковника и с завидной самонадеянностью ответил, что в искусстве толмача мне нет равных, потому как переводил еще в начальной школе главным образом отрывки из военных фильмов, где фашисты говорили на русском языке. Шутки он не понял, но в этом и не было необходимости. Вернее, так: хорошо, что не понял. Иначе не пришлось бы мне подменять Авдеича.

Переводить пришлось не для кого-то, а для самих артистов и сотрудников МХАТ А. И не какие-то там либретто, ремарки и прочие драматургические фантазии, а самые настоящие галантерейные инструкции и сногсшибательные ярлыки. Складывалось такое ощущение, что служители Мельпомены приезжали на гастроли только для того, чтобы вести открытую борьбу с отечественным дефицитом. В этот бой они вступали, не жалея ни своих личных сбережений, ни гонораров от Минкультуры, ни сил, ни времени. И их отвага вызывала восхищение. Их усердия были вознаграждены. Дефицит был повержен и с лакейской расторопностью спешил бросить к их ногам эксклюзивные аксессуары и артикулы. С полок гэдээровских «деликатов», «эксквизитов», «интершопов» и прочих недешевых прилавков ураганом сметались итальянские салями, шотландские виски, швейцарские шоколады, венгерские вина, гэдээрошные «Красные шапочки», американские Левисы и Мальборо, бундесовые Якобсы и Грюндики. Почти обязательным элементом покупок были норковые полушубки, майсенский фарфор, чайно-столовый сервиз «Мадонна», стиральный порошок «ОМО», нежные чулки из нейлона, ажурные бюстгальтеры из капрона «на косточках» и изящные дамские кружевные трусики под трогательным названием «У моей девочки есть одна маленькая тайна». Все это в неимоверном количестве рассовывалось по чемоданам, распихивалось по баулам, загружалось по грузовым контейнерам, и в качестве трофеев по железной дороге отправлялось обратно за Железный Занавес на потерпевшую от ширпотреба и общепита Родину.

Поглядывая со стороны на все эти сражения за «люстры и лифчики», я пришёл к выводу, что актёры такие же люди. И даже больше люди, чем актёры. И даже меньше люди, чем могли бы ими быть.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.