Бесплатный фрагмент - Такая вот жизнь, братец – 4

Записки «шестидесятника»

«Страсти-мордасти» на новом месте, или Почём нынче любовь

…На новом месте в Москве. За окном Светланиной квартиры великолепная картина: зеленые кроны березок внизу, одна к другой, раскачиваются на ветру, словно гигантские колосья. Я живу теперь на тринадцатом этаже этой 16-этажной «башни». Эта красивая многоэтажка облицована кафельной плиткой нежно-бирюзового цвета, и в погожий день она вся блестит на солнце. Дом стоит на холме в окружении приземистых, замусоленных хрущёвок. Из окна квартиры, где я поселился, открывается вид на парк, разбитый в котловине, в середине которой, скрытая от глаз, течет крошечная речушка Смородинка. Рядом с домом расположился целый городок таких же современных высоток: немецкое землячество, где за оградой всё чисто, просторно и красиво. Дорога, идущая мимо нашего дома, спускается ухабами вниз, к станции метро «Юго-Западная». Это — самый край, юго-западная граница Москвы, но и весьма фешенебельная часть её. Если пойти дальше, в сторону Тропарева, то, пройдя мимо небольшой, изящной церковки в псевдорусском стиле, выходишь прямо в другой огромный парк, где можно прекрасно провести выходной день.…

Светланина квартира будет поменьше бывшей моей. Здесь тоже две комнаты — гостиная и спальня — и крошечная кухня, которая выходит на такой же крошечный (тут уж никакого сравнения с моей питерской лоджией), весь заваленный барахлом балкон. С моим переездом к ним здесь стало ещё теснее, хотя перевёз я сюда только самое необходимое: книжные полки, письменный стол, да свои огромные стереоколонки. Стол поставил в спальне, да ещё прикупил две односпальные кровати, и теперь здесь едва можно пройти, к вящему неудовольствию домочадцев, особенно сына Светланы Вадима.

…Пока сижу без работы. Надеюсь на чудо. Сунулся, было, в МГУ с рекомендательным письмом моего питерского завкафедрой, да куда там: ни степени, ни партии, да и возраст не тот.

Да, положение моё, прямо скажем, сейчас незавидное. Когда друзья и знакомые узнали о моих планах свалить в Москву, все подумали, что я рехнулся. Ведь, подумать только: встал на ноги, почувствовал себя человеком, и вдруг, на тебе, всё псу под хвост. «Ты делаешь большую глупость», говорили мне родители. «У тебя здесь, как-никак, а дом, квартира, пусть пустая, но твоя собственная. А там что? Чужая семья, да ещё неизвестно, как примут. В университете тоже на хорошем счету: получил ставку старшего преподавателя, был назначен замдекана по хозяйственной работе, — не Бог весть что, но всё же, при начальстве. А там ты никто: ведь, у тебя ни степени, ни научных трудов. Кому ты там будешь нужен»! Я слушал, но стоял на своём. «Там у меня будет настоящая семья. Там, по крайней мере, понимают, на что я иду, и ценят это». «Но, у тебя же сын!», кричала в исступлении мать, «ты понимаешь это? Как ты можешь его бросить»! Тут она, конечно, ударила меня по самому больному месту. И я защищался, как мог. «Вы отняли у меня сына», кричал я в ответ. «Вы его настроили против меня! Вы меня все презираете, а там меня будут уважать. И потом, я обязан туда поехать. Это мой моральный долг». Эта последняя мысль поначалу меня очень утешала, но в глубине души я не верил, что дело обстоит именно так. Что-то мне говорило, что я еду туда не по моральным соображениям. Это было больше похоже на escape, попытку одним ударом избавиться от всех трудностей, свалившихся на мою бедную голову. Так оно, наверно, и было.

Последний день перед отъездом прошёл в обычных для такого случая заботах: сборе вещей (не забыть взять калабасы, и все мои нигерийские побрякушки), раскладке их по чемоданам и коробкам (главное, книги и пластинки), подготовке к перевозке стереоколонок, каждая из которых была по восемь кило весом. На вокзал мне помог добраться Валера, мой давний приятель по «Дюнам» (см. мою книгу «Такая, вот, Жизнь, Братец -2»),) который, надо сказать, был порядком удивлён моим обращением к нему за помощью. Но согласился. Приехав ко мне на Охту, он был так поражён обстановкой квартиры и видом из окна на Смольный Собор на противоположном берегу Невы, что тут же начал отговаривать меня от отъезда. «Если б у меня была такая жена и квартира…», начал он, но тут же заткнулся, перехватив мой взгляд.

…На днях у нас здесь был неприятный эпизод, можно сказать, первая ласточка. Меня отрядили за продуктами в «стекляшку», которая находится на другой стороне котловины (здесь совсем другие расстояния!), где я купил кусок варёной колбасы, но неудачно — слишком жирная и край, часть колбасы «на выброс», — за что мне был сделан выговор. Вот так. Щелчок по носу. И таких казусов уже порядочно набирается: то сметану взял кислую, то хлеб не тот, то печенье плохое. Сдал Светланины туфли в починку — на полуторамесячный срок, — пришлось их тут же как-то вызволять из мастерской. Вот и сейчас: вымылся в ванной комнате, и не вытер за собой пол и стенки. И т.д., и т. п. Учусь жить!

…Ну, кажется, немного полегчало. Все эти дни казалось, не выдержу, сбегу и стану умолять там принять меня назад, как блудного сына (мужа?). Знал, ведь, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, что могут и не принять. Но сейчас, как будто, начинаю приживаться! Главное, перестать всё сравнивать, не давать воли воображению. А если честно, то бывают моменты, когда на душе не просто кошки, а настоящие тигры скребут, и всё видится в чёрном цвете. Но паника, слава Богу, проходит и наступает облечение, как после приступа малярии. Бывают и хорошие минуты, но они так коротки!

…Наконец-то выкроил время для дневника. Сейчас я в Ленинграде, сижу в квартире у матери: один, — никто не мешает, — за окном тишина, только шелест ветвей гигантской берёзы во дворе напротив. Я снова в Лен-де, но теперь уже как гость.

…Был тут у себя на квартире, посидел немного и… вон со двора. Ex-wife готовилась к отъезду в Москву и дальше, на «юга». Встретила меня в новом халате и тюрбане из мохерового шарфа, — маленькая, тихая, — оглядела молча, прочтя всё, что ей нужно было, и пошла заниматься своими делами. … В комнатах разложены вещи, на туалетном столике кремы, лосьоны, духи, шампуни: чего только нет! (Вот бы Светлана «прошлась» по этому поводу). Мне в глаза сразу бросились красивые домашние туфли (наверно, чей-то подарок), лифчики, блузки. «Не бедствует», подумал я. На кухне стояли горы (как мне показалось) консервных банок: икра, крабы. В холодильнике фрукты: бананы, апельсины, яблоки, дыня (подношения из гостиницы). «А, ведь, ты завидуешь», сказал я себе. В большой комнате всё было расставлено по-новому. Стало просторно, светло (без меня и моих дурацких колонок). Появился новый (югославский) торшер. «А мы себе люстру купить не можем», отметил я про себя. Поговорили о том, о сём, … и я стал собираться. Делать мне здесь было нечего. Посидел в мягком кресле, и будя. … Так ничего и не сказали друг другу. А что говорить-то? Дело сделано!

Теперь о Максимке. Я им позвонил и сказал, что хотел бы взять его на несколько дней к матери. Договорились, что приеду завтра. «Вот, уже и мной распоряжаются», подумал я. «А то, что я хотел бы сегодня, никого не интересует». Но распалить себя не удалось. Днём раньше, днём позже, не всё ли равно. … Потом поехал к ним. Увидев меня, Максим бросился мне на шею, я его поймал на лету и легко поднял в воздух. Он сильно вытянулся: тощий, лицо худое, даже какое-то осунувшееся, взгляд беспокойный, сдержанность в жестах — то ли стремление скрыть свою радость, то ли желание казаться взрослым.…

Когда я говорил с ним по телефону, он сразу спросил: «Папа, ты насовсем»? Узнав, что нет, не стал ничего расспрашивать. Вид у него был то ли усталый, то ли больной. Потом мы отправились с ним на аттракционы в ЦПКиО. Он покатался на машинках, пострелял в павильоне, и всё. Больше там делать было нечего. Разговор не клеился, и мы отправились домой. На метро ехать он не захотел, сказал, что его тошнит. И действительно, вид у него был совсем поникший. К вечеру поднялась температура, он начал кашлять. Дома, у матери, он, как обычно, капризничал, «вредничал»: бросался на всех, делал всем «на зло», и очень скоро я почувствовал, что мне это начинает действовать на нервы. Я старался смыться из дома под любым предлогом: ездил в ЛГУ, с лёгким сердцем простаивал часами в очередях в магазинах, а дома сидел, уставясь в тупое рыло «телевизора». Ночью, слыша его натужный кашель, я чувствовал себя подонком, бросившим больного сына на произвол судьбы.…

…Сегодня день душевных мук. На сердце тяжесть, словно его сжали тисками. Утром проводил Максимку в школу. Мы с матерью опоздали, и дети уже выстроились во дворе школы в ожидании «первого звонка». Я вышел на пятачок, чтобы сфотографировать его и в этот момент он увидел меня. Это, видимо, было для него такой неожиданностью, что лицо его вмиг преобразилось: робкое и беспомощное выражение сменилось безудержной радостью, и оно всё расползлось, размякло в улыбке, и было в его взгляде и восхищение и благодарность. … Это было выражение, которое он тщательно прятал от меня все это время.

…Я в Москве, и опять всё те же проблемы. Провожая меня на перроне, мать всплакнула, и крупные, «детские» слезы покатились по её щекам. У деда тоже лицо набрякло, он растерянно отвернулся, неловко сделав жест в сторону матери, как бы говоря, «ну, вот, видишь, не выдержала». Они меня ни в чём не упрекали: было ясно, что другого выхода нет. Как будто надо мной вершилось правосудие… Наконец, поезд тронулся, и они уплыли в сторону — мои старички. А вчера вечером, когда я лежал в постели, уткнувшись лицом в подушку и с трудом выкарабкиваясь из-под обрушившейся на меня стены головной боли, их лица вдруг высветились во мраке — его и её, — постояли мгновение перед глазами и исчезли… И вот я стою у окна в тамбуре, пытаясь унять подступившие к горлу слезы, и только, когда после водянистых сумерек Ленинграда выглянуло солнце, пронзив лучом тяжёлые черные тучи, настроение немного поднялось. … И все-таки, на душе неспокойно: жалко

Максимку. Спасает только чистый взгляд дочкиных глазёнок.

…В нашейквартире стоит холодрыга. Я сижу в спальне, в своёмзакутке. Мой стол упирается в стену. За спиной стоят две кровати, за ними детская кроватка Лизы, справа старый платяной шкаф. На кухне сейчас кормят Вадима, потом будут кормить Лизу. Потом придёт Светлана, и мы с ней будем ужинать. Потом они включат телевизор в большой комнате, а в спальне будут укладывать Лизу, а я буду слоняться из спальни в кухню. За окном мерзость какая-то: сыро, дождь идёт уже два дня. Скоро на работу, на два месяца — испытательный срок. С 9 утра до 6 вечера. Звонил матери, она сказала, что Максим скучает, «даже плакал».…

…Светланин отрок мне внушает откровенную антипатию. Я ему тоже, наверно. Парень ходит мрачный, избегает меня, в глаза не смотрит, едва два-три слова бросит за день. Вечно на ножах с дедом (отцом Светланы), бабке откровенно хамит. Слушается только мать, да и то, когда та выйдет из себя и начнёт бранить его на чём свет стоит. В наших отношениях со Светланой — сдержанность, холодок. Часто, по вечерам, они собираются все на кухне, начинают перемалывать чьи-нибудь кости, а я сижу в большой комнате с книжечкой в руках, один, как бедный родственник. Когда Вадим дома, я стараюсь не показывать носа из спальни, и они сюда тоже не заходят. Только Лизанька пробирается к моему столу по проходу между кроватями и шкафом. Придёт и молча залезет на колени. Так мы и сидим, пока ей не надоест.

…У меня здесь нет никого: ни друзей, ни знакомых. Родители далеко (они мне стали ближе теперь, когда я стал для них недосягаем). Что я делаю, чем занимаюсь? Читаю «Посторонний» Альбера Камю по-французски, пытаюсь переводить с английского на русский, но перевод продвигается плохо: то ли времени мало, то ли лень, не знаю. Мне иногда так хочется домой (не к Ларисе, а к родителям). Бросить бы всё к чёрту, да уехать! Почему, откуда такие мысли?

…Спать со Светланой совсемперестал: меня уже не тянет к ней, как прежде. У неё, всё же, скверный характер. Я тоже не сахар: бестолковый, неприспособленный к жизни, всю жизнь проживший за спинойродителей, жены, в теплом чреве филфака…

…Вот пришла Лиза, и надо закругляться. Неуютно мне здесь, неприкаянно. Главная проблема — Вадим. Странный какой-то: всё время что-нибудь жуёт, постоянно отирается у кухонного стола, всё прислушивается, о чём мы говорим, не едим ли мы что-нибудь такое… Дед его просто не выносит, цепляется к нему по мелочам, отпускает саркастические комментарии, злит. Одних их оставлять нельзя. У них одна проблема: как его куда-нибудь пристроить. Мать Светланы проводит с ним душещипательные беседы, он её слушает, тупо уставившись в окно, но видно, что многое до него не доходит. Да и Светлана тоже — страшная зануда: долбит, долбит, пытаясь наставить его на путь истинный, а толку — ноль. Ему «всё до лампочки». Для него главное — гантели: мышцы качать, чтоб кому-нибудь (мне? деду?) морду набить… Мне всё вспоминаются слова Ларисы: «отольются тебе мои слёзки». Вот я и думаю: «это то, что сейчас, или ждать худшего?» Светлана тожеменя иногда просто пугает. Недавно в разговоре заявила: «Вот, возьму Лизу в руки и с балкона вниз головой. Я её никому не оставлю». Ну, как после этих слов жить?

…Говорят, дорога в ад устлана благими намерениями. Действительно, так оно и есть. Думал, как лучше, а получается как-то неуклюже. Да и им, тоже, никакой радости от меня, разве что Лизе иногда перепадает. Ну, а что: насиловать себя, что ли? Слава Богу, хоть на работу иду: все-таки деньги приносить в дом буду. Сам я не могу разобраться во всём этом. И опять жду, что кто-то за меня всё решит. А что тут решать?

…У Камю в «Постороннем» красной нитью проходит одна созвучная моему теперешнему положению тема: человеку трудней всего побороть свои привычки, осознать новизну ситуации. Так и я: приехал сюда и привёз с собой все свои дурные привычки. От некоторых я, правда, с успехом избавляюсь (надолго ли?). Например, раньше, работая за столом, бывало, не мог удержаться, чтобы не сунуть руку в штаны и не вывалить на свет божий своё добро. А теперь — нет, совершенно спокоен.

…Вчера вечером, «под занавес», — безобразная сцена. Совсем, как раньше, в Лен-де. Видимо, терпению Светланы пришёл конец. Я ждал её в постели, но она всё не шла, а я тоже гордый, напрашиваться не стану. Они все сидели в большой комнате за телевизором. Двенадцатый час. Я захожу к ним, вижу: Светлана опять в слезах, глаза сверкают. На меня посмотрела, как на чучело гороховое. Хорош и я был тоже, наверно: в пижамных панталонах в горошек и в водолазке. Мне хотелось ее утешить, но как? Она не из тех, кто любит плакаться в жилетку. Вадим, увидев меня, завернулся с головой в одеяло. Мать стояла посреди комнаты в ночной рубахе, босоногая, прижимая руки к груди в немой мольбе. Я молча повернулся и ушёл к себе. Полежал ещё некоторое время в одиночестве. Потом вышел на кухню. Светлана стояла в пеньюаре, неподвижно уставившись взглядом в окно, мать все так же, босиком, стояла перед ней и что-то говорила, заламывая руки… Потом обе зашли в спальню и, не обращая на меня никакого внимания, стали перекладывать Лизу (почему сразу обе?). Потом Светлана легла, и тут полилось! Она обвиняла меня во всех грехах: в чёрствости, жестокосердии, эгоизме, в чём-то ещё. В том, что я «самоустранился», не нашёл «ключа» к Вадимову сердцу, что всё свалил на ее плечи… Всё это казалось справедливым и оттого-то и возмутило меня. Какой ещё ключ к парню, который тебя в упор не видит и слушать не желает (к тому же, выше меня на голову). Заниматься с ним гантелями? Обсуждать проблемы каратэ, культуризма, лестью подогревать его болезненное самолюбие, поощрять его в откровенном хамстве старикам, вставать на его сторону при спорах, науськивать на деда? ЧТО? Или, наоборот, увещевать, делать корректные замечания, вести душеспасительные беседы на тему о всеобщем зле и необходимости вырабатывать силу характера …Что я могу сказать ему, о чём могу поведать?

Тут есть ещё одна немаловажная деталь, но она скрыта в глубине души, к ней трудно подобраться. Дело в том, что я внутренне противлюсь сближению с Вадимом уже потому, что у меня есть другое дорогое мне существо, дорогой мой мальчишка, которому я с удовольствием отдал бы весь свой жизненный опыт и все силы, если бы не с ним не разлучился. … Зачем мне учить жизни чужого, когда я не могу научить своего? Вот, ведь, в чем собака зарыта. Не хочу, не считаю нужным. Зачем тогда приехал? Чтобы помочь, морально и материально, воспитать дочь, поднять её на ноги. Я, ведь, как рассуждал: там (в Лен-де), мол, и без меня сдюжат. Худо-бедно, а нянек вокруг полно, а здесь без меня — никак. Вот я и жертвую всем, а получаю (якобы) моральное удовлетворение. Всё это, на самом деле, оказалось чистой «липой». Здесь я никому не нужен, им нужны только мои деньги; здесь я, как заноза в их теле: только место занимаю, а толку от меня ноль. Я не хозяин, и руки у меня совсем не золотые, и вообще…

…Я погружаюсь в чёрный, беспросветный пессимизм! Там было всё плохо, и здесь не лучше. …В сущности, и писать-то не о чём. Пошла вторая неделя, как я на новом рабочем месте. Первое смятение понемногу проходит. Что ж, буду тянуть эту лямку. В свете нынешней работы, вся моя прежняя деятельность на преподавательском поприще кажется мне сказочным сном, недосягаемой планкой для моего сегодняшнего существования. Я устроился (вернее, меня устроили усилиями Светланы) на временную работу переводчиком английского языка протокольного отдела ГКЭС (Государственный Комитет по Экономическим Связям). В данном управлении мы торгуем оружием, от автомата Калашникова до танков, военных кораблей и самолётов, т.е. самым ходовым товаром в нашей экономике. Сейчас я прохожу испытательный срок, после чего могут взять на временную работу. Пока что большую часть времени провожу у входа в отдел: сижу на телефоне и встречаю и провожаю иностранных военных спецов, приезжающих на переговоры. Я беру у них их фуражки, приветствую на «чистейшем» английском языке и провожаю до комнаты переговоров. На сами переговоры меня ещё не допускают, чему я несказанно рад: что я могу перевести, не зная азов военной техники, и не умея отличить БТР от БМП? Иногда мне подкидывают письмо для перевода на язык или с языка (второе менее желательно), и я сажусь за американскую пишущую машинку (IBM) с плавающей головкой — чудо канцелярской техники — и, обложившись словарями, пытаюсь правильно перевести текст.

…А вечером, после работы, я занимаю своё место за письменным столом в спальне, спиной ко всем, и читаю какую-нибудь книгу. Но, если честно, я не могу свыкнуться с мыслью, что я здесь навсегда. Что мне придётся жить в этой семье, делить их радости и печали. Что я буду трудиться на протокольной ниве, переводить памятные записки, пить чай с сушками из буфетной, вытряхивать пепел из хрустальных пепельниц, раскладывать сигареты в сигаретницах, расставлять стулья. Что буду встречать иностранцев, брать их фуражки и с приветливой улыбкой провожать их до комнаты переговоров. … Не верится мне.

…Утром в нашей со Светланой комнате — воздух спёртый и весь пропитан запахом свежей мочи (в коридоре запах мочи тоже, но уже кошачьей). Когда я просыпаюсь, Светланы уже нет в постели. Я слышу их приглушенный говор на кухне и другие, обычные для этого часа звуки: урчание воды в унитазе, лязг ложек по тарелкам и т. д.

…Сегодня опять, в потоке толпы, мне вдруг вспомнилось одно выражение лица Максимки, когда, заинтересовавшись чем-то в моих байках на сон грядущий, он «уходит в себя», и лицо его теряет своенравное, упрямое выражение и становится по-детски беспомощным и таким трогательным в своей беспомощности и открытости. Самое неприятное это то, что они наводят на мысль, что я теряю драгоценное время, находясь вдали от него. Лизанька — прелестное дитя, но ещё такая малютка!…

…Дочка ко мне все больше привязывается. Она начинает по-своему выказывать свои чувства: подойдёт ко мне, обхватит за ногу, и не отпускает. А на прогулке в парке, вдруг, начнёт тереться щекой о руку и так ласково заглядывает в глаза. А то водит пальчиками по лицу, по морщинам и при этом делает такое грустное лицо… А сегодня почувствовала, что провинилась, и так истово стала просить прощения, что я чуть не прослезился. И всегда-то мне рада, всегда я для неё желанный, всегда с удовольствием писает из моих рук, послушна, ей всегда со мной интересно. …Думается, что и Максим был ко мне привязан в своё время, и ему было со мной «интересно». (За стеной Светлана смеётся «басом»).

18.10.81…День рождения Лизаньки. Ей исполнилось два годика. Помню, как я узнал об этом два года назад. Был вечер, и я шёл на вечерние занятия на экономическом факультете через Таврический Сад, весь усыпанный пожухлыми листьями. Я только что отзвонил в Москву, и мне сообщили это радостное известие. Мне было хорошо от мысли, что в этом мире у меня есть ещё одно дорогое мне существо. … У Светланы собралась небольшая компания, всего две ее подруги. Разговор постепенно перешёл на перемалывание костей сотрудников. Я сидел, делая вид, что мне все это интересно, многозначительно молчал и ждал конца вечеринки.

…Прочёл (кое-как!) первую часть «Божественной Комедии» Данте в переводе Лозинского. Особого впечатления книга не произвела. Думалось, открою для себя что-то новое, что подвигнет меня на новые поиски мистического смысла жизни. Но, увы, ничего подобного не случилось. И потом, все эти инвективы против его современников и злодеев того времени придаёт произведению чисто местный колорит. Хотя были места весьма поучительные. Однако, после Освенцима и Хиросимы Дантов Ад в иллюстрациях Боттичелли кажется игрушечным домиком, и смахивает на плохие голливудские фильмы ужасов.…

…Я, наверно, не зря взялся за «Коммедиа Дивина» Данте. Похоже, что и я спускаюсь кругами ада, только не как сторонний наблюдатель, а как непосредственный участник. … Сегодня опять «безобразная» сцена, очередная схватка «пауков в банке».

…В китайской Книге Перемен «И Цзин» мне с поразительной регулярностью выпадает одно пророчество: «Начало многообещающее, но не стоит обольщаться: все это обернётся для тебя ничем». Ну, что ж, сказал я себе, если оно сбудется, это, по крайней мере, заставит меня поверить в Книгу. …Youarelivingonvainhopes (Ты живёшь пустыми надеждами), говорит мне моя книга пророчеств. И так всякий раз, стоит мне задумать что-нибудь, чуть-чуть воспрять духом, она тут же выливает на меня ушат холодной воды.

…Сегодня ездил по работе в аэропорт Шереметьево-2. Туда мы отправились на служебном автобусе. Выехали с Гоголевского бульвара (где мы находимся), проехали по Старому Арбату на улицу Горького, потом, мимо Белорусского Вокзала, на Ленинградский проспект и прямо по нему до Химок, мимо Рублевского шоссе, в аэропорт. Поездка доставила мне некоторое удовольствие. Москва хорошо смотрится из окна автомобиля: все интересно, все в новинку.

…Есть в московских улочках и бульварах свой неповторимый колорит, и я начинаю потихоньку подпадать под их обаяние. Интерьер Шереметьево тоже впечатляет: навесной потолок из латунных колец, пол из темных, гранитных плиток, полусвет, полумрак, … просторно, таинственно. Нет, правда, аромата дорогих сигарет, знакомого по аэропортам Вены, Лагоса. Но впечатление тоже: модерн, окно в другую жизнь.

Москва, вообще, намного современнее Ленинграда, здесь чувствуется размах (замах, взмах руки перед ударом в морду). На обратном пути пришлось заехать за сметаной, оставленной мной в холодильнике. Тут я и попался. Мне сразу же нашли работу: мыть чашки после «подписания». Хорошо, что я «грязной» работой не гнушаюсь. …Ну, а дома — всё то же. Все те же дрязги, выяснения отношений с Вадимом, который обходит меня стороной, как будто я заразный. Стоит мне выйти из комнаты, как он бросается к окну: проветривать.

Жизнь пуста. Днём, на работе, в беготне и прислуживании, дома — в ухищрениях с целью урвать для себя минуту времени, которое остаётся до сна.…

…Я больше и больше отдаляюсь от своего нового дома, … и все больше и больше пытаюсь убедить себя, что делать этого не следует. Во мне начинает утверждаться мысль, что я здесь, как бы в заключении, отбываю срок, и посему мне не следует ничем возмущаться и не «качать права». Надо принимать всё, как есть, и стараться «выжить». …Они очень похожи друг на друга: мать и сын. Он многое перенял от неё.

Отрезок свободного времени длиною в час. Nothingtodo. Что остаётся делать? Взяться за перо? Окунуться с головой в мутные воды графоманства? А что, голова? Как всегда, пуста, гудит: ни мыслей, ни чувств. Но делать что-то надо, надо как-то killthetime.

…Сегодня утром… Лиззи спит, стоя попой кверху в кроватке и опершись коленками в матрасик, а головой в подушку. Причина? Все внизу, под ней, мокрое, холодное, а спать-то хочется. Ну, хоть спит, и то, слава Богу. Я снимаю пижамные брюки, натягиваю трусы и выхожу в переднюю. Светлана уже одета, она стоит в ванной комнате, мажет тушью ресницы. В глаза бросается яркая помада губ. Зачем она такой яркой помадой красится? Как ее там в классе слушатели находят? Наверно постаревшей кокоткой в стиле Тулуз-Лотрека (циник!)? Прохожу в туалет, имитируя сонный ступор, оттуда слышу резкий поворот ключа в замочной скважине (сильная!). С хлопаньем закрывается дверь, потом другая, звуки быстрых шагов по площадке к лифту. Выхожу из ванной и иду на кухню. На столе пустая тарелка для каши (каша пригорела, хлюпает на электрической плите), два кусочка сыра, столько же колбасы. Все это аккуратно разложено на другой тарелке (сервис!). Сажусь за стол. Вадим мелькает тенью за спиной, я чувствую на себе его взгляд. Ем медленно, без удовольствия, хотя знаю, что надо спешить, чтобы дать ему место за столом. Открыл коробку с вафлями и… замер в нерешительности: брать, не брать? Увидят с вафлями, скажут: вот, сладкоежка, а мы не едим. Все-таки, взял. Вадим проходит мимо на кухню, не глядя в мою сторону. Ни «здравствуйте» тебе, ни «как дела». Куда я попал? И сколько ещё мне так? Быстро ретируюсь в туалет. Слышу, как он усаживается за стол, и вдруг, ни с того, ни с сего, начинает орать благим матом на бабку, торопя ее накрывать на стол для него. Бабка бежит на кухню…

…Сижу в Библиотеке Иностранных литератур (ВГБИЛ). Хоть я и не школяр, похоже, что библиотека сейчас — моё единственное прибежище. Сегодня произошёл разрыв между мною и семьёй Светланы. Как они меня ненавидят, если б вы только знали! За что? вопрошаю я сам себя. Впрочем, догадаться не трудно. Вариантов масса. Прежде всего, как оккупанта. Я вторгся в их быт, взбаламутил его, поднял пыль. Я для них, как бельмо на глазу. Они меня сразу раскусили, поняли мою никчёмность, неумение жить. Сказать по правде, я и сам так думаю. Мне немножко не по себе сейчас, потому что в перспективе опять побег и проблемы трудоустройства. И моё милое создание, прелестное дитя Лизанька, остаётся сиротой. … Наверно, моя самая большая ошибка в том, что я считаю, что, приехав сюда, я совершил великий подвиг, приняв такое решение. Почему-то они так не считают.

Что мне делать!!! Хочется удавиться. Я, может, и сделал бы это, если б не мысль о том, с каким злорадным удовольствием они узнают об этом. «Собаке — собачья смерть», скажут. Во мне просыпается дух мщения, я призываю силы Зла расправиться с моими противниками. Я вижу свою новую тёщу разбитой параличом с одним живым глазом и перекошенным ртом, но у меня нет сил радоваться этому, потому что это — грех. В какое безумие я себя ввергаю… Я возвращаюсь к исходной точке, только на следующем витке спирали. Теперь у меня уже двое детей и никаких средств для их содержания. …И опять все те же silent dialogues. Я думаю о том, что скажу жене, что не успел сказать в прошлый раз, о том, как убедить её (и себя), что я не безумец.

…Начал здесь (в библиотеке) читать «ПриливыЖизни» (Lifetide) Лайала Уотсона (LyallWatson) … Дело в том, что в моей нигерийской коллекции есть несколько книг, которыми я особенно дорожу. Это книги, которые «будят мысль», «вдохновляют на подвиги» (в интеллектуальном плане), которые хочется перевести на русский язык. Среди них особое место занимают три томика Лайала Уотсона. Это — The Supernature (Сверхприрода), The Romeo Error (Ошибка Ромео), и The Gifts of Unknown Things (Дары Неизвестных Вещей). На моё счастье, они все вышли в свет примерно в одно время (1974—1977) и я смог приобрести их в Нигерии. Первая — Суперприрода, или Сверхприрода, — приоткрыла мне дверь в новый, неизведанный мир, мир, о котором у нас только шепчутся по углам и изредка печатают статьи в популярных журналах с обличительными комментариями маститых учёных. Мир, который, как пишет сам автор, начинается на стыке науки и мистики и уходит в неведомое. … Сам Лайал Уотсон, биолог по профессии, смело вторгается в ещё не ясно обозначенную область паранормальных явлений, рассматривая их с непредвзятостью учёного-экспериментатора и не пытаясь подвести их под какие-либо шаблоны. Здесь обсуждается и влияние солнца и планет на нашу психику, и естественные биоритмы человека, и странные необъяснимые, с точки зрения науки, случаи человеческого поведения. Интересно, что материалом для книги служат парапсихические эксперименты, проведённые у нас в Союзе. В книге упоминаются и психокинезис Н. Михайловой, и телепатические сеансы Ю. Каменского и К. Николаева и фотографии С. Кирлиана, и попытки Ю. Козырева измерить энергию времени, и осязательные способности Розы Кулешовой. И многое другое.

Мне и в себе хотелось бы открыть хоть что-нибудь подобное, но, увы, после нескольких неудачных попыток, я понял, что у меня нет паранормальных способностей. Единственное, что мне удалось обнаружить у себя, это — странная склонность предвосхищать в мыслях появление какой-либо знаменитой личности на телеэкране или его/её упоминание в радиопередаче. Стоит мне подумать о каком-нибудь знаменитом актёре или писателе, музыканте, как я в тот же день вижу его по телевизору или слышу о нем в какой-нибудь радиопередаче. Но это так: совпадения.

…Вторая книга Л.У. — Ошибка Ромео — ещё более захватывает и будоражитмысль. В ней речь идёт о тесной связи жизни и смерти. Ведь, по сути дела в нас что-то умирает и заново рождается каждое мгновение нашей жизни. Я, конечно, мало что понимаю в этом, но от этого притягательность книги не делается меньше. Столько интересного, интригующего находишь на ее страницах! Главное, это то, что, живя, мы не ощущаем своей смертности. Люди вокруг старятся, умирают, гибнут во цвете лет, даже рождаются мёртвыми, а мы продолжаем жить, как будто нас это не касается!

Я, конечно, боюсь смерти. Но ещё больше я боюсь болезни, которая может стать приговором к смерти, т.е. осознания того, что твой час пришёл. И вот, живу! … В этой книге есть всё: и экскурсы в историю вопроса с его загадками и прозрениями, и современный взгляд на него, с обилием вопросительных знаков и молчанием Будды.

Третью книгу — Дары … — я так и не одолел до конца. Поэтому ничего особенного сказать о ней не могу. Красной нитью здесь проходит тема мистического восторга перед дивными делами Божьими. Все в Природе одухотворено, все дышит жизнью, стремится жить. Вспоминается Тейяр де Шарден (Феномен Человека) с его приматом духовности мира. Здесь тоже нечто подобное. Вот поэтому я с таким предвкушением чего-то необыкновенного с восторгом принялся за эту книгу Л. Уотсона. Но увы, моего энтузиазмахватило ненадолго. Рутина затирает!

…Первая трещина в моем решении навсегда расстаться с Москвой — книжное богатство ВГБИЛ. В систематическом каталоге здесь я нахожу все, что мне нужно. Прекрасно понимаю, что все эти книги привлекают мен своими интригующими названиями. Они нужны мне только чтобы забыться. У меня нет ни соответствующего образования, ни эрудиции, ни упорства. А главное, нет концепции…. И ещё меня держит в столице моя теперешняя работа. И платят здесь хорошо.

…Читаю о диссоциации, т.е. раздвоении личности. В голове мелькает: а может у Светланы тоже что-то подобное? Иногда, особенно теперь, её настроение так резко меняется, что я её просто не узнаю. Как будто и не было между нами близости, и душевной, и телесной, как будто мы не родные друг другу люди. Иногда она, вдруг, ни с того, ни с сего, превращается в бешеную фурию, готовую все смести на своём пути, а иногда оборачивается в обиженного ребёнка, пытающегося заглушить обиду в слезах и стенаниях. Причём, эти переходы из одного состояния в другое бывают настолько быстрыми и неожиданными, что возникает ощущение, будто видишь совершенно другого человека. В такие моменты её глаза заволакивает безумие. Вадим как-то бросил ей в ответ на какое-то её замечание, что она закончит своё существование в сумасшедшем доме. Он-то хотел её просто подразнить, но мне вдруг стало не по себе. Временами я чувствую, что наше совместное существование становится опасным для жизни нас обоих. Оно наносит нам вред, который откладывается в наших душах, собирается по крупицам в тяжёлую силу Зла.

…Но если честно, то мне совсем не хочется уходить от неё. Я уже привык к этому дому и понимаю, что мой уход приведёт к очередному фиаско в жизни. …Вот, сижу сейчас в ВГБИЛ, и так хочется, чтобы вдруг, сюда заявиласьСветлана, и мы смогли бы поговорить «наедине». Хочется, чтобы она убедила меня «не делать этого», хочется идти у неё «на поводу», как в сексе. Ведь, мне это нравится, это меня по-настоящему «заводит». Я и в жизни, и в сексе, «пассивник» и мазохист. И женщины это прекрасно чувствуют! Они понимают, что мною можно «помыкать», что мне нравится роль «побитой собаки». Мне кажется, что, устроившись здесь на холуйскую работу, я нашёл свой жизненный идеал, обрёлистинную концепцию жизни.

…А вот, ещё одно наблюдение из нашей «интимной» жизни. Бывало, я укладывался в постель первым и ждал Светлану, предвкушая наслаждение от нашей близости. Я лежал, прислушиваясь к её голосу, доносившемуся до меня из кухни или прихожей. Она обычно распекала сына за какой-нибудь пустяк: то ли он съел лишнее, то ли не убрал за собой посуду, то ли просто лежал на кухонном диванчике. Все это приводит ее в бешенство, и она учиняет ему разнос. Сейчас ее монотонные тирады, за которыми следовали паузы в ожидании его реакции, напоминали очереди отбойного молотка. Со своей обычной назойливостью она домогалась «причин» совершенного проступка. В ответ было либо молчание, либо нечленораздельные звуки, напоминавшие мычание рассерженного животного.

…Я, вот, всё думаю, что мой уход решит все проблемы, но так ли это? У них восстановится былая иерархия со Светланой во главе. Но я также понимаю, что, спасая себя, я повергаю Светлану в страдания и заботы, в которых она проведёт остаток жизни, бросив все свои душевные и телесные силы на воспитание детей, которые может, ей потом и спасибо не скажут…

…Чем невыносимее действительность, тем красочнее сны…

…Как мучительно тянется время на работе! Какой скукой веет от сидящих напротив меня людей! Вот, они сидят, болтают вполголоса, вспоминают свою вольготную жизнь заграницей, как им там было хорошо. И как плохо здесь. Не понимают, что все мы — ходячие мертвецы.

…Одна мысль, как плитой, придавила мне душу: неужели это и всё, что я успел сделать в жизни? Зачать двух детей от разных женщин, пожить с ними немного, да и бросить на произвол судьбы? Может, ещё рано подводить итоги, но на сердце тяжко, и страх охватывает душу. Страшно мне оттого, что таким мелким и ничтожным кажется всё, что происходило (происходит) со мной в жизни. Всё, что было, могло и не быть. А сколько грандиозных планов умерло в душе, какие поистине фантастические дали открывались перед мысленным взором, в какой высоте парил…

…Снова сижу в «Иностранке» и читаю «интересные» книжки. Сегодня — второе воскресение подряд — разгрузочный день (на воде, но не на сухарях). Все это хорошо, и даже прекрасно, но, вот, возникает вопрос: а что я буду делать, когда меня вышвырнут из той кормушки, в коей я подвизаюсь сейчас? Надо ли мне возвращаться в Лен-д (к маме) или оставаться здесь и искать счастья «на чужбине»? Вспоминается предсказание Лены (см. мою книгу «Такая, Вот, Жизнь, Братец»): «1982 год будет для тебя очень тяжёлым (а оно было сделано семь лет назад)».

…Вчера мы со Светланой ходили «смотреть» ей пальто в нашем универмаге. Надо сказать, одета она неважнецки: у неё нет приличного пальто, а шубы её старомодны. В этот поход она одела свою короткую «псевдодубленку». «Десять лет ношу», с гордостью сообщила она мне. Этот полуперденчик, не ветхий ещё, но уже изрядно поношенный, засалившийся по бокам и на груди, сидел на ней, как на переростке: её могучие плечи и бедра выпирали, складки жира проступали в талии, а широкая покатая спина переходила в отсутствие зада. В общем, было впечатление, что Светлана втиснута в спальный мешок. «Она, наверно, видит в моем взгляде то, что творится у меня в голове», думал я, идя с ней в магазин.

Пришли в отдел верхней одежды, стали примерять пальто, и тут я понял, что никакими доводами не смогу убедить себя, что она мне нравится. Уродливость ее фигуры просто отталкивает! Я старался смотреть только на ее ноги, в которых сохранилосьещё кое-что от былой элегантности. Но когда взгляд переходил на её обрюзгшее, с провисающими щеками лицо, на редкие спутанные волосы с проседью, её живот, выпирающий наружу кусками жира над бёдрами, мне становилось дурно. «Как можно любить эту женщину», говорил я себе, «что можно чувствовать к ней!». Я помню, как меня отталкивала заметная дряблость тела моей подруги Лены, разбухшие, «кряжистые» бедра Ларисы, землистый цвет ее лица. И здесь то же самое. Я постоянно ловлю себя на том, что стараюсь найти что-то красивое в лице Светланы, хоть за что-нибудь зацепиться, хоть чем-нибудь любоваться! И иногда, представьте себе, нахожу: в линии носа, в прищуре смеющихся глаз, в лёгкой (как мне казалось) походке. Но чаще видится иное. … С другой стороны, я благодарю Бога, что он послал мне Светлану, позволил встретиться с ней. В ней есть то, чего я не мог найти ни в одной другой женщине: стремление к жизни духа, мистическое видение мира, сознание своей близости всему живому. … Мне это не дано, я погряз в бесконечных мелких заботах, неудачах и несбывшихся мечтах. Мне очень хотелось бы хоть в чём-то походить на неё…

…Странно, но мне совсем не хочется возвращаться к Ларисе. Просто, когда я думаю об оставленной мной квартире в Лен-де (которой я до сих пор горжусь!), мне, как бы, становится завидно, и я говорю себе, «вот бы мне так жить», забывая о том, что это и моим домом было когда-то.…

…Почему меня так тянет к сыну? Ведь, мы с ним жили не так уж душа в душу. Может, у меня плохие предчувствия насчёт него? Порой мне кажется, будь я с ним рядом, все его болячки разом отвалились бы, что одно моё присутствие придало бы ему силы и веру в жизнь. Но, ведь, он не так уж серьёзно болен? Я почему-то совсем не боюсь за здоровье Лизаньки. У меня есть чувство (впрочем, может быть, и ложное), что она вырастет здоровой, звёзд с неба хватать не будет, но добьётся своего.

…Опять воскресение, и опять я в «Иностранке». Утром дома — очередная безобразная сцена и, как результат, все те же мысли о том, как поскорее и попристойнее покончить со всем этим. А позже, уже здесь, в библиотеке, очередной «разбор полёта» с признанием своей вины и уговорами смириться со своим теперешним положением и ничего не предпринимать. И, откуда у меня такое желание самоедства? … Опять побаливает пах (что это: грыжа или рак?), завтра опять на работу, в компанию психов. Мои коллеги-переводчики страдают словесным поносом… Вот, который день хочу позвонить Максимке и боюсь, боюсь фальши, ничего не значащих фраз. … Хочется рассказать ему обо всем, как есть, как было, но поймёт ли он?

…Сегодня утро было особенно мучительным. Лиза проснулась ни свет, ни заря, не давала нам спать, переползала с одной кровати на другую, норовя улечься между Светланой и мной. Светлана пыталась ее «усыпить» сказкой, я лежал рядом и слушал. … Потом она не выдержала, прикрикнула на неё, и Лиза разревелась. Подоспела бабушка, и её унесли на кухню. Был седьмой час.

Когда я встал, было около десяти. Лиза все ещё капризничала, не ела, рвалась из рук. Они её пытались утихомирить в два голоса, получалось плохо. Потом Светлана решила пойти с ней гулять. Стали её одевать, опять капризы, рыдания. Я хотел занять её санками, пошёл за ними в коридор за входной дверью квартиры. Дверь оставил полуоткрытой, и когда их вытащил их из старой коляски и повернулся, чтобы войти, в темноте, чуть было не опустил их на голову Лизе, которая подкралась ко мне сзади. Светлана дико взвизгнула, схватила её и с возгласом «он чуть не убил ребёнка!», кинулась назад на кухню. Начался переполох. К счастью всё обошлось. Не было ни царапины, ни шишки. …А вчера бабка прищемила ей палец все той же дверью.

…Сегодня совсем по-другому в ВГБИЛ. Всю эту неделю (после примирения со Светланой) я занимался с ней любовью, и вот сейчас во всем теле слабость, и совсем не тянет на пищу «духовную». Странно и то, что меня все-таки тянет «домой» (т.е. к Светлане), хоть я и чувствую там себя очень неуютно. Какое-то нездоровое любопытство одолевает меня, в голове вертится один и тот же вопрос: «а как там, чем занимаются?». Что это: скука сытого человека? Боязнь тишины?

…Вроде немного времени прошло с моей последней записи, а как будто целую жизнь отмахал. Столько всего пережито. Всё началось в позапрошлую субботу, 12 декабря. А может быть, и раньше. Всё копилось, откладывалось, … В ту субботу мы поехали со Светланой в гости к её знакомым. День был неудачный. С самого утра Светлана ходила хмурая, безразличная ко всему, и ко мне, в частности: накануне я её сильно обидел. Произошло это как-то нечаянно — чёрт меня дёрнул за язык. Вот так беда и приходит: подкрадывается неслышно и бьёт из-за угла. Я тогда ляпнул ей что-то не по делу, какую-то глупость спорол (очередную), сказав ей, что, мол, тёмная она женщина и не в Москве ей жить, а где-нибудь в глуши, ну, хотя бы в её родной Хохловке (под Пермью). Зачем сказал, сам не знаю. Просто, вертелось на языке. А ведь, действительно, не городская она, по натуре. Что-то есть в ней дикое, вольное, не сломленное городской машиной. Она же поняла это по-своему. Как оскорбление.

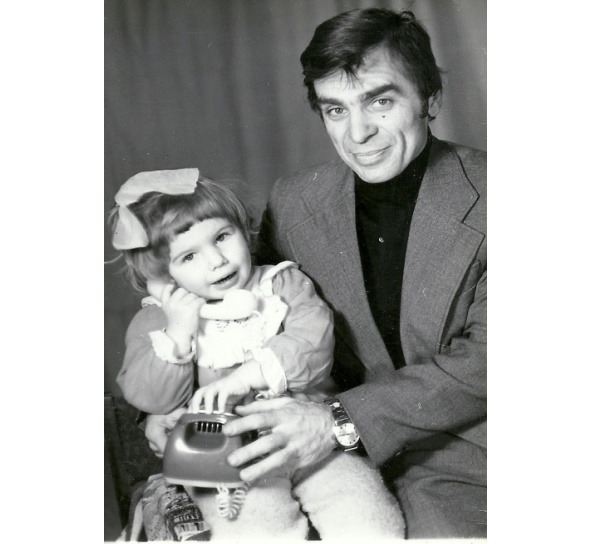

…Вот, сейчас, сижу в спальне, один. Лиза спит, Вадим с бабкой в большой комнате: я туда носа не показываю. Иногда захожу, правда, за книгой или вслед за Лизой, посижу молча. Вадим в это время усиленно книгу читает, а как выйду, слышу, как он тотчас окно открывает, «чтоб мой дух сразу выветрить». Сегодня у меня особый праздник: Максимка прислал открытку: поздравил с новым Годом, и свои фото вложил. Обратный адрес не свой, а моих родителей написал.

Так вот, тогда, под воскресение и случилось это. Не выдержал я, сорвался. В гостях было неуютно. Светлана сидела безучастная ко всему. Ну, выпил я, но не сильно. Всё помню. Помню, как танцевал с хозяйкой, цыганистого вида женщиной с черными, как смоль, волосами, и ещё с одной — худенькой, маленькой, стройной блондинкой в джинсах (которая показалась мне такой уютной по сравнению с возвышающейся надо мной Светланой). Наконец, стали собираться домой. Тут я закапризничал, «проявил характер». Они прошли вперёд без меня, и это показалось мне оскорбительным. Почему без меня! Почему я вечно у Светланы в хвосте! Поехал с ними на лифте, а потом, выпустив их, а сам нырнул назад в лифт и поехал наверх! Зачем? Сам не знаю. Вниз съезжал с мужем хозяйки. Потом шли с ним морозной ночью и болтали так, ни о чём, чтоб развеяться. И вот, уже автобусная остановка, вот и автобус подошёл, Светлана рванулась вперёд и сразу на сиденье. Я — за ней. Тут — первая (и основная, хоть и пустяковая) размолвка: достаю пятак, а больше денег нет. Есть, правда, пятнашка, но надо ещё на метро. Вижу её гневное лицо, делать мне нечего, и я бросаю копейку под ее презрительные взгляды и отрываю ещё один билет. Ну, не глупо ли! В такие моменты, все мои поступки сотканы из глупостей! Увидев в её глазах презрение, побрёл куда-нибудь подальше, только бы не с ней. Вмиг взметнулась застарелая обида: не ценит, я — такой-сякой, благодетель, а она… В общем, обидели ребёнка! Ушёл в другой конец автобуса, сижу, жду. Я, ведь, в таких случаях всегда жду: ведь, должна же она понять, и сама сделать первый шаг навстречу (только не она!). Автобус катит, она в одном конце, у кабины, я — в другом, у заднего входа, спиной друг к другу. Так и выходим, каждый сам по себе. А я всё жду, авось подойдёт. Не идёт, а злость меня так и распирает. Я к ней приехал, всё бросил, а она, чуть что, ко мне задом поворачивается! У меня здесь, кроме неё, никого. Все остальные — враги! Тут я отключился ненадолго. Включился, когда сидел один в вагоне поезда метро, не зная, что делать. Куда идти! Домой? А где дом-то? Где меня любят? Где моё, родное? Выходим, вроде, как рядом идём, но опять сами по себе, поднимаемся по этим (будь они прокляты!) ступеням на Юго-Западной. Куда мне идти? За ней плестись? В этот холодный, чужой мне дом, где она устроит мне очередную головомойку, а Вадим подскочит, играя мускулами, и будет маячить где-то у неё за спиной, готовый по её указу «раздавить меня, как насекомое» … Всё, вдруг, закружилось у меня перед глазами, а из глотки, сами собой, полезли матерные, уродливые крики. Она стояла поодаль, съёжившись, как от удара, в своёмчёрном пальто и меховой шапке, стояла и молча смотрела на меня, а я все выкрикивал ругательства, пока какой-то мужик не остановился рядом и жёсткопотребовал перестать «оскорблять женщину». И всё. Туда я идти не мог, с ней идти не мог, было и стыдно, и легко, как будто я наконец-то признался в преступлении. Ноги сами повернули меня прочь, и я пошёл и пошёл, говоря себе: «всё, слава Богу, всё». Я шёл долго, по пустым, холодным улицам, придумывая на ходу оправдания, радуясь каждой удачно найденной фразе, шёл туда, в темноту парка Тропарева, куда мы летом ездили втроём на весь день, шёл легко, не чувствуя холода и усталости. «Вот, пойду и лягу. И пусть». Шёл мимо черных бараков стройбата, погружаясь в тишину и темень неосвещённого электричеством городского пространства. Было ни капельки не страшно. Вокруг ни души (или это мне только казалось?), только снег хрустел под ногами (может, она пойдёт за мной, кинется меня

разыскивать?). Потом нашёл скамейку, сел, затих. Темные деревья парка сразу обступили меня, заслонив собою город. Я сидел, позабыв о себе на миг, и что-то во мне раскрылось, впустив внутрь и лес, и снег и тёмное небо со звёздами, и дальние сполохи города, и все это вошло в меня, заполнив душевную пустоту…. Вот где хорошо-то, вот как надо жить-то, произнёс я вслух, и… испугался. Потом встал, и побрёл домой.

Ну, а дальше уже мерзость пошла, всё было очень плохо… Утром не знал куда деваться, сидел в кресле, как на электрическом стуле. Куда идти? Как в глаза-то смотреть? Что сказать? Хоть бы был какой-то свой угол, куда можно было забиться, закрыться от всех, не видеть никого, но нет! В уборную пойдёшь, наткнёшься на Вадима с растопыренными локтями, на кухне бабка, в спальне Светлана. А тут ещё Лиза лезет на колени. Надо улыбаться, чтобы не напугать своим угрюмым видом дитя. Невыносимо! Сам себе наказание выдумал. Нет, лучше вон, хоть куда-нибудь, но вон! В итоге, бежал в ВГБИЛ. Сидел там, постился, бродил по этажам, подолгу глядел в окно (а вдруг она вздумает приехать!). Вечером приехал, встретили жёсткимневидением в упор. Все втроём сидят, ужинают, смеются, шутят, а меня как будто и нет вовсе. Потом пошли смотреть телевизор. Я — к телефону. Домой отсюда. Хоть куда, только не здесь. Тут же подбегает Светлана: «Надо, говорит, все обсудить, чтоб все, как надо, и развод, и прописка и чтоб на работе знали, а то можно подумать, что я тебя из семьи выгнала». Как сказала, словно кнутом подстегнула. И понёсся я, как ошпаренный.

Утром на работе все закрутилось, написал заявление об уходе, потом помчался домой (мои деньги!). Светлана, смотрю, уже со своим дружком Игорем сидит на кухне. Тот со мной поздоровался, но сухо, официально, даже не встал и руки не подал. Ну, все, думаю, обсуждают, как от меня лучше избавиться. Ну, ничего, я вам помогу. И меня из квартиры, как ветром сдунуло. Шёл, помню, а у самого в глазах темно (какая деловая!) не знал, что самое главное, самый большой сюрприз ждёт меня на следующий день.

Ночевал в Сетуни, у родственников отчима. Как-то все само собой устроилось: и жильё нашлось, и люди хорошие. На следующий день на работу не пошёл: все какие-то дела. Днёмзашёл сюда: надо же вещи укладывать. Вот тут-то и состоялся наш знаменательный разговор со Светланой… (Я, вот, кошку сейчас прогнал из спальни, а зачем? Шуршала на шкафу бумагой, раздражала меня. И, вдруг, понял: не будет мне не то чтобы счастья, а даже простого человеческого покоя. Мать меня презирает за «безволие» (я ведь со Светланой опять «помирился»), бывшая жена — за никчёмность, здесь все — за дармоедство, за неучастье в их жизни, за дурные манеры, за лживость и душевную пустоту. Да, лживость, вот их главный тезис. Но так ли я уж лжив? Может, трусоват, да, и прижимист, а может, просто, обидчив по-детски, не сдержан, но не лжив!

А Светлана как? Тут я и вовсе теряюсь. Я теперь ни во что не верю, а мне надо верить в неё, ибо она — моё теперь последнее пристанище. На душе, как камень, вопрос: вот, сорвётся здесь, с ней, что буду делать? А иногда — вообще легко, вроде, как, ну и черт с ним, пойду куда-нибудь… Опущусь! Хочется верить в Светлану. Забудусь, размечтаюсь, а потом, вдруг, вспомнится этот наш разговор, и сразу все перед глазами меркнет. Ничего, все это мелочи. Мелочи жизни. Как будто мне ещё с полдюжины жизней отпущено.

…Да, разговор. Как всегда, все упирается в деньги. Я, как вы знаете, привёз к ней все свои нигерийские сбережения: пару-тройку тысяч сертификатов. Кое-что я истратил в Лен-де, но мелочи. Основную сумму сберёг (а иначе, как было ехать?). Придя домой, я первым делом кинулся к книжным полкам, где лежали мои (наши?) деньги (где её сертификаты лежат, я не поинтересовался). Светлана с невозмутимым видом сидела в кресле. Денег (то, бишь, сертификатов) там не было. «А где же деньги»? с глупой улыбкой обратился я к ней. Она с минуту молчала, а потом и говорит: «Деньги я убрала». «Ну, так, принеси»! «А сколько ты мне собираешься оставить», спрашивает она, не двигаясь с места. Как, мол, ты сам считаешь. «Ну, что ж, отвечаю, я жил на твоё лето, надо за лето рассчитаться». «И всё?» «Да, всё», говорю, чувствуя подвох, что что-то не так, но, справедливости ради, ведь, не отдавать же ей все, что привёз с собой, что сберёг для нашей совместной жизни? «А за Нигерию, спрашивает, разве не надо рассчитаться? Ведь, на мои харчи жил, каждый вечер сытый от меня уходил, еле ноги волочил. И т.д., и т.п.». Я, услышав это, так и сел на месте. Это было, как удар обухом по голове. Я, значит, к тому же, ещё и подонок? Дармо-б (как мне было указано). Спал с ней за её харчи. Как страшно стало. Страшно было смотреть на неё. Как я купился! Мне захотелось, вдруг, оказаться снова в Икороду (Нигерия), на стройплощадке, в самом начале нашей такой безмятежной жизни. Ах, если б вовремя остановился. Ведь, были же сигналы, ведь, говорил себе «не надо, не любишь ты её, остановись». Но, ведь, тянуло, тянуло к ней, в её тёплую постель, к жарким, таким нежным губам, в убаюкивающие объятья. А теперь, выясняется: «жил на её харчи» …Так что деньги пришлось поделить на её условиях…

…Каждый день одно и то же. Атмосфера ненависти и скрытой (а то и явной) конфронтации. … Очередное испытание для меня теперь, когда Светлана в Перми, и когда я так «низко пал» в глазах Вадима и тёщи после нашей неудачной попытки развестись. Вадим растёт, набирается сил. Он знает, что я ему ничего не сделаю, что он сильнее меня, он чувствует себя хозяином положения. … А главное, у него теперь есть полное право презирать меня. Ведь, я оскорбил его мать — то, что он ей предрекал когда-то и не перестаёт предрекать и сейчас. … Я живу на положении бедного родственника — этакий приживальщик без прав, — которого терпят в доме, уступая очередной «блажи» хозяйки… Самое страшное — это то, что Светлана где-то в душе на его стороне. И бабка тоже. Я всё время начеку, всё время в напряжении, настороже, жду подвоха. Мне постоянно нужно следить за собой в их присутствии, нельзя ни на минуту расслабляться, не дать повода для разговоров… Иногда меня начинает бить лихорадочная дрожь, иногда вдруг наваливается слабость. Хочется лечь, никого не видеть… Все это может быть истолковано превратно, не в мою пользу. Сделаю замечание и в ответ кривая усмешечка Вадима, угрюмый взгляд бабки… Их особенно бесит, когда Лиза начинает ко мне прибиваться, ластится и успокаивается у меня на коленях.

…В воскресение звонила Светлана, беспокоилась, как там у нас, всё ли мирно. Разговаривала бабка. Я стоял рядом, хотел услышать её голос, но в последний момент почему-то отказался говорить с ней, сославшись на то, что итак много времени проговорили. Глупо. Тут же получил критическую оценку тёщи, что, мол, жалко на жену лишний рубль потратить. Может, всё это временно?

…Читаю Евгения Носова. Книга называется «Шумит Луговая Овсяница». Это сборник повестей и рассказов. Совершенно очарован языком этого писателя. Чем-то напоминает Тургенева. Описания природы живые, просто дышат со страниц. Он подмечает такие тонкие, неуловимые, неосязаемые «простым глазом» вещи, пишет так, что всё встаёт перед глазами. Даже просто читать его, не вникая в содержание, уже само по себе удовольствие. Хорошо бы иметь такую книжку в доме, чтобы брать её время от времени с полки, раскрывать наугад и погружаться в мир его слов, как в тёплую ванну, в которую добавили экстракт из целебных трав…

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.