Бесплатный фрагмент - Свет Между Мирами

Там, где исчезает время

ПРОЛОГ: для второй книги

Она просто изменила пространство.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «Семя света: Начало Великого Возвращения»

Глава I — Маннарон. Город Света

«Города это не просто стены и улицы, но отражение душ тех, кто их создал. И когда душа сияет, стены начинают петь. — Из трактата Старейшины Селария, Храм Света, I век Нового Времени

«Истинное путешествие начинается не с шага, а с момента, когда исчезает необходимость знать, куда ты идёшь.» — Из Послания Безмолвных.

Ты не помнишь, как оказался здесь.

Ты знаешь только, что всё было до — и что-то ждёт после.

Тишина здесь не пуста.

Она — живая ткань, сотканная из голосов, которые ты ещё не различаешь.

Ты проходишь сквозь двери, но не открываешь их.

Они распахиваются сами, когда твоя частота совпадает с Истиной.

Здесь нет времени.

Только эхо выборов, которые ты уже сделал — или ещё сделаешь.

Ты не один.

Ты никогда не был один.

Просто ты забыл, как звучит Песня, которая всегда вела тебя —

через тела, через жизни, через звёзды и через страх.

Ты у Врат Манны.

Это не место.

Это вибрация возвращения.

Если ты готов — Врата отзовутся.

Не чтобы впустить.

А чтобы вспомнить, что ты всегда был по ту сторону.

Выходные данные

Автор — Серж де Брук

СВЕТ МЕЖДУ МИРАМИ: там, где исчезает время. — Хроники Суверенного Королевства Манна. Книга вторая. — 2025.

Все права защищены. Любое воспроизведение или распространение текста возможно только с согласия автора.

ISBN:

Ridero Publishing, Москва, 2025. Аннотация

Это история не о будущем.

И не о прошлом.

Это история — о том, что звучит в тебе прямо сейчас, если ты осмелишься услышать.

Ян Ковальский, человек с обычным именем и необычной судьбой, однажды пробуждается — не от сна, а от забвения сути. Его путь проходит через тишину, пламя, песню воды и глубинный зов Земли. Он не борется, не проповедует, не спасает. Он вспоминает — и тем самым воспламеняет других.

На его пути появляются Проводники — дети, старцы, молчаливые души, стихийные носители Песни. Вместе они восстанавливают утраченную настройку между человеком и Миром. Они не создают новое. Они помогают вернуться к тому, что всегда было: к звучанию, которое соединяет всех нас.

«Свет между мирами» — это не просто роман. Это вибрация, проникающая в сердце. Это напоминание о том, что Истина не кричит. Она звучит тихо, как внутренний голос, которому мы так редко позволяем говорить.

Если ты чувствовал когда-либо, что мир живой, что ты — не один, что есть что-то большее, чем роли, страхи и шум — значит, эта Песня уже в тебе.

Роман-притча, метафизическое фэнтези и мистическое послание для тех, кто ищет не ответы, а смысл.

История Яна Ковальского не завершилась.

Она просто изменила пространство.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «Семя света: Начало Великого Возвращения»

Глава I — Маннарон. Город Света

«Города это не просто стены и улицы, но отражение душ тех, кто их создал. И когда душа сияет, стены начинают петь».

— Из трактата Старейшины Селария, Храм Света, I век Нового Времени

Маннарон просыпался, словно живое существо, исполин, дышащий золотым светом утреннего солнца. Воздушные сады на крышах святилищ мерцали росой, а над центральной площадью парили прозрачные сферы — послания от Ведунов Неба.

Улицы были вымощены бело-серебристым кварцем, по которому ступали не только люди, но и мечты, сбившиеся с небесных орбит.

На высоком балконе Цитадели Совета стоял он — Ян Ковальский, Герцог Света Королевства Манна, Воин, Чья Печать Возродила Царство.

Его взгляд был устремлён вдаль, за горизонт, где облака раздвигались, словно приглашающие врата иных миров.

С тех пор как Великая Церемония возрождения Королевства Манна завершилась, прошло двадцать один день. Город расцветал, но в сердце Яна — вновь рождалось беспокойство. Это было не тревога, не страх, а зов. Глубокий, древний, почти забытый.

— Вы слышите это? — спросил он у своего спутника, Оракула Ариара. Старец, одетый в белоснежное одеяние с золотыми нитями, лишь мягко улыбнулся:

— Это не уши слышат. Это душа помнит. Ты вступаешь в следующий круг, Ян из Королевства Манна. Миры ждут тебя.

Ночью он не спал. Во сне, или наяву — трудно было понять, — он вновь оказался у Храма Ветров, на краю горного плато, где дышала Бездна. Из глубины поднимался воздушный корабль, сделанный не из металла, а из света, из пульсации самой материи.

Его руль вращался сам собой, а над корпусом мерцала надпись на древнем языке Лемура: Id es vocem stellarum — Это есть зов звёзд.

Ян проснулся с последним эхом этой фразы на устах.

Он знал — это приглашение. Это врата Манна.

На рассвете, в окружении Старейшин Ордена и Хранителей Порталов, он прибыл к Кругу Вознесения — месту, где воздух был тоньше, а время текло по своим законам. Там, среди колонн, оплетённых кристаллическими лозами, стоял Ключ-Маяк, построенный ещё во времена Прото-Манна.

Когда Ян подошёл и коснулся символа Единства — портал ожил.

Воздушный вихрь пронёсся над ареной, и в небесах открылся проход, мягкий, как дыхание Великой Матери. Над Янoм вспыхнули древние созвездия, давно стёртые с карт земных.

Один за другим перед ним предстали его наставники, в том числе — Нилу Т'Арана из Эфириума, и юная Провидица Саэль из измерения Миранда.

Все они были связаны с его прошлым, настоящим и будущим.

Их голоса звучали как один:

— Ты прошёл первую великую стадию.

Но за пределами света этого мира иные Знания.

Настало время услышать Зов.

И он шагнул.

— Это не уши слышат. Это душа помнит. Ты вступаешь на путь, предначертанный тебе звёздами, Ян. Путь, полный опасностей и открытий,

— голос Ариара звучал словно шелест древних свитков, полных тайн.

— Ты чувствуешь призыв? Призыв древней силы, спящей под землёй Маннарона?

Ян кивнул, его взгляд всё ещё был прикован к горизонту.

Двадцать один день мира казались ему лишь временной передышкой перед бурей.

Великая Церемония, возродившая Маннарон из руин, оставила после себя не только сияющий город, но и ощущение хрупкости, словно тонкий лёд на поверхности бездонной пропасти.

Он чувствовал, что эта сила, о которой говорил Ариар, не просто дремала.

Она пробуждалась, и он — ключ к её освобождению, либо её заключению.

Ариар поднял руку, и на его ладони засветился тонкий, мерцающий свет, подобный тому, что исходил от небесных сфер над центральной площадью.

Свет пульсировал, напоминая биение сердца.

— Сила дремала в Хрустальном Сердце, — прошептал Оракул.

— Артефакте, потерянном тысячу лет назад.

Его сила способна как возродить Маннарон к жизни, так и обратить его в прах.

Твой призыв, Ян, — это призыв самого Сердца.

Оно зовёт тебя.

Ян сжал кулаки. Он помнил легенды о Хрустальном Сердце, истории, передававшиеся из поколения в поколение, как сказки.

Теперь же они казались пророчествами, которые вот-вот должны исполниться.

Он чувствовал тяжесть ответственности, давящую на него словно каменная плита.

Он не просто Герцог Света Королевства Манна, он — хранитель судьбы Маннарона.

— Где его искать? — спросил Ян, его голос был хриплым от напряжения.

— Легенды указывают на Запретную Долину,

— ответил Ариар, его глаза засияли необычным блеском.

— Место, опалённое силой древних войн.

Место, где стираются границы между мирами, где реальность переплетается с иллюзиями.

Путь туда будет опасен, Ян.

Тебя ждут ловушки, гады и призраки прошлого.

Но только ты сможешь найти Хрустальное Сердце.

Ариар достал из-за пазухи небольшой, искусно вырезанный из дерева амулет, изображающий стилизованное солнце.

— Этот амулет поможет тебе найти путь.

Он укажет направление, но не защитит от опасностей.

Твоя сила, Ян, — это твоя вера и мужество.

Ян принял амулет, чувствуя, как тепло разливается в его груди.

Перед ним расстилался Маннарон город света, город надежды.

Но за его сверкающими стенами его ждала Запретная Долина, полная тайн и угроз.

Он знал, что он не может отказаться от этого пути.

Зов Хрустального Сердца был слишком силён, слишком настоящим.

Он — Герцог Света, Воин, Чья Печать Возродила Суверенное Королевство Манна, и он должен выполнить своё предназначение.

Даже ценой собственной жизни.

Его сердце билось в унисон с мерцающим светом амулета, готовое принять вызов судьбы.

Он повернулся к Ариару, его взгляд полон решимости:

— Поведёшь меня, Оракул?

Глава II — ХРАНИТЕЛИ ПЯМЯТИ КАМНЯ

«Мы не ищем истину в будущем. Мы отыскиваем её в пыли, в шрамах земли и в голосах, затерянных между слоями времени.»

— из Кодекса Полевого Ордена Манны, том I

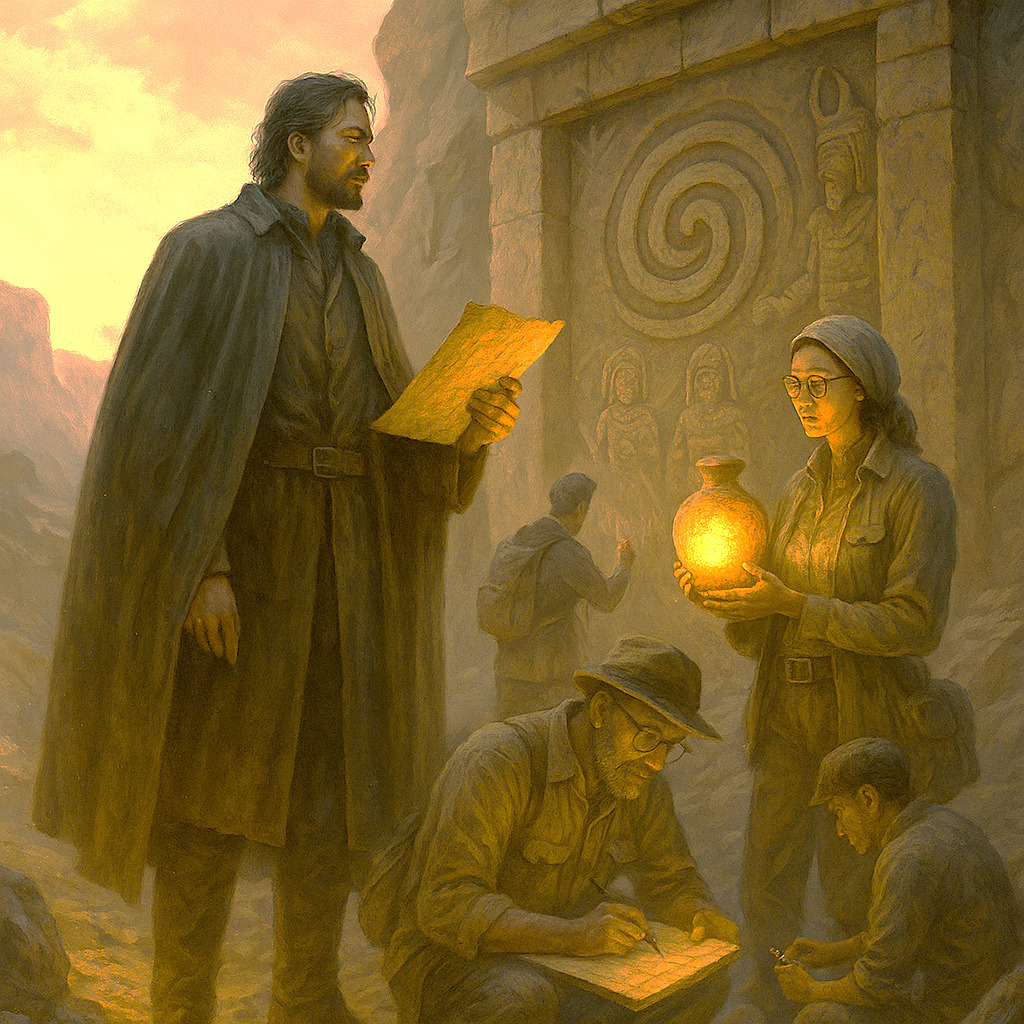

Высоко в холмах Заливанской долины Королевства Манна, где ветер срывает лепестки времени с утёсов, команда археологов развернула лагерь. Командой археологов руководил Ян Ковальский — не как воин, не как пророк, а как исследователь забытых смыслов.

Он стоял перед обнажённой стеной скального храма. Солнце играло на отполированном базальте, а под пальцами Яна камень дрожал — не от ветра, а от памяти.

— Это не просто артефакты, — произнёс он, глядя на отпечаток ладони, вырезанный в камне.

— Это… отпечаток мысли, жертва, принесённая временем.

Доктор Саида Алем, специалист по доиранским цивилизациям, подошла с планшетом.

— Надпись совпадает с храмом Халди. Возможно, это один из забытых центров поклонения. Местные легенды называют это место «Сердцем Бога».

— А кто был Богом? — спросил молодой стажёр с сияющими глазами.

— Не «кто», — поправил Ян.

Они спустились в подземный зал, где стены были исписаны знакомыми и незнакомыми символами.

Среди них — изображение воина с крылатыми сандалиями и женщины, протягивающей светящийся сосуд.

— Это, похоже, Нанаия, богиня небесных вод и памяти,

— сказала Саида.

— Её имя встречается и у вавилонян.

— Но здесь, — Ян провёл рукой по трещине,

— её сосуд разбит.

Это история, в которой истина была утеряна.

На рассвете они обнаружили глиняный цилиндр — запечатанный, как сосуд времени. Расшифровка заняла сутки. Надпись гласила:

«Во имя света, хранимого под камнем, мы клянемся не дать забвению съесть обет. Халди — наш меч, Нанаия — наш сосуд, а Память — наш храм.»

Ян вглядывался в символы. Он узнал очертания одного из древнейших знаков — перевернутая спираль света, похожая на герб Ордена Манны. Только гораздо старше.

— Это был их Завет, — прошептал он.

— Мы не строим новый Орден. Мы… восстанавливаем древний.

В тот день команда записала более двадцати уникальных артефактов.

Но главным открытием был не камень, не металл, не имя. Главным было понимание: культура Маннаев не исчезла. Она спряталась в песне камня, в символах, и ждала, чтобы её услышали.

— Мы не просто исследуем,

— сказал Ян у вечернего костра.

— Мы становимся Голосом их Молчания.

И над лагерной палаткой, освещённой слабым светом лампы, словно мелькнула тень — не прошлого, но Памяти, ждущей признания.

Глава III — ОБРАЗЫ, СОШЕДШИЕ С КАМНЯ: АРХЕОЛОГИЯ ВЕРЫ МАННАЕВ

«Боги, которых забыли, не исчезли — они ждут. Их тени живут в глине, их дыхание — в трещинах храмов, а их голос — в молчании фигурок.» — из записей профессора Эль-Хакима, экспедиция «Храм Песни Камня»

Когда команда Ордена развернула лагерь у подножия древнего плато, где некогда располагались поселения Маннаев, воздух уже был насыщен молчаливым знанием. Это было место, где никто не говорил — но всё говорило само за себя.

Они стояли перед руинами святилища, в центре которого находился потрескавшийся алтарь. Вокруг — фрагменты колонн, следы старинной кладки, и на земле — фигурки. Некоторые — обожжённая глина, другие — бронза, редкие — камень с резьбой. Все они — воплощения чего-то большего, чем форма.

— Это были не просто изображения, — произнесла Саида, аккуратно поднимая статуэтку человека с головой льва.

— Это были носители смысла. Символы, вложенные в материю.

Многие находки повторялись: человек с рогатым головным убором; женщина с чашей, полузакрытая покрывалом; гибридные существа с крыльями и клыками, охраняющие вход в храмы.

Почти все — с чёткими жестами: рука поднята вверх, пальцы сведены особым образом. Это были не случайные позы. Это был ритуальный язык богов.

— Здесь Халди, — сказал Ян, указывая на фигурку с мечом и львом.

— А вот, скорее всего, Нанаия — богиня памяти и вод. Но образы искажены. Возможно, они отражают уже позднюю стадию культа.

— Или это… личные образы. Вера не всегда канонична, — добавил Эль-Хаким.

— В керамике всегда живёт человек.

Они нашли глиняные сосуды с выдавленными знаками — круги, линии, похожие на солнечные и лунные символы.

Один из сосудов был наполнен пеплом и засохшими лепестками: возможно, это был сосуд для жертвоприношения или ароматических смол.

На другом сосуде — сцена: человек преклоняет колени перед существом, чья голова — то ли бык, то ли солнце. И над всей сценой — символ, похожий на перевёрнутую спираль, ранее встречавшуюся в храме Улу-Миранды.

— Посмотрите, — Саида приложила линзу к глазу.

— Это знак Перехода. В культуре Маннаев переход к божеству символизировал не смерть, а расширение сознания.

На глубине двух метров они наткнулись на коллекцию печатей. На одной из них — сцена с тремя фигурами. Все держат сосуды, а над ними — три звезды. Это мог быть образ трёх жриц или божественных хранителей света.

Каждая находка поднимала новые вопросы. Почему у одних фигур глаза огромны, а у других — вовсе отсутствуют? Почему одни улыбаются, а другие зажаты, будто в страдании? В этих деталях таились тайны, над которыми молчал даже пыльный ветер.

— Возможно, мы смотрим не на изображения богов, — сказал Ян.

— А на людей, ставших святыми. Или на саму идею, как человек превращается в символ.

В конце дня они собрали два десятка фигурок и более сотни фрагментов. Ян записал в дневнике:

«Каждая статуэтка — это мольба, застывшая во времени. Они не были массовым производством. Они были отпечатками веры.

В этом — душа народа Манна, говорящая с будущим через форму.»

Когда экспедиция возвращалась к лагерю, небо над плато окрасилось в цвет меди. Казалось, что сама Земля благословила их прикосновение.

Фигурки — малые, кривые, местами обломанные — лежали на ткани, как реликвии. Но в них уже светилась новая история.

История, которую должны были услышать.

Глава IY — ЖИВЫЕ БОГИ: ИСКУССТВО И ВЕРА МАННАЕВ

«Богов нельзя было увидеть. Но можно было почувствовать — в прикосновении к сосуду, в запахе ладана, в изгибе линии на фигурке. Искусство было не отображением, а проявлением сакрального.» — из «Трактата о Древнем Зримом», Академия Мира-Тени, фрагмент II

Они вошли в зал поздно вечером. Свет фонарей отражался от полированных каменных плит, и тени от колонн напоминали фигуры богов, застывших в молитве. Ян провёл ладонью по стене, где ещё сохранялись следы красочного орнамента.

— Здесь боги были не на небесах, — тихо произнёс он.

— Они жили в ритуале.

Команда археологов обнаружила нишу, полную обломков фигурок: женщины с чашей, воина с поднятым мечом, странных существ с головами быков и крыльями. Была даже фигура, у которой отсутствовало лицо, но на груди — круг с треугольником внутри. Это был не образ тела, а символ силы.

— В культуре Маннаев границы между искусством и верой стирались, — сказала Саида, изучая бронзовую статуэтку с тиснёной короной.

— Они не изображали богов. Они их вызывали формой.

День за днём они находили сосуды с остатками благовоний, кости жертвенных животных, инструменты, похожие на музыкальные, и даже настенные надписи, посвящённые богам:

«Пусть Нанаия услышит дыхание утренней звезды.»

«Халди, укрепи руку царя и отверни лицо смерти.»

Среди находок была одна особенно странная: статуэтка, изображающая человеческую фигуру в медитативной позе, но с глазами, закрытыми не веками, а пластинами из слюды.

— Это жрец-прозорливец, — предположил Эль-Хаким.

— Он не смотрит наружу. Он смотрит вовнутрь ритуала.

В святилище была найдена гравировка, изображающая праздник: фигуры, держащие венки, сосуды, музыкальные инструменты.

Всё указывало на культовые сезонные праздники — не только в честь богов, но и в честь обновления самой жизни.

— Они не просто молились, — сказал Ян.

— Они жили в диалоге со своими богами: через танец, огонь, пепел и вино.

На одной из печатей была изображена женщина с множеством рук. В каждой — символ: меч, плод, птица, чаша. Ни один текст не объяснял её имени. Но команда назвала её Великой Связующей — возможно, она была олицетворением самой веры.

И всё же… много оставалось неясным.

— Нам не хватает текстов, — сказал Ян.

— Но, возможно, у нас есть главное — впечатление духа. Оно точнее слов.

Вечером, сидя у костра, он записал в свой дневник:

«Маннаи жили не среди статуй. Они жили с теми, кого статуи вызывали. Их искусство было молитвой. Их обряды — дыханием вселенной. Их вера — тканью повседневности. Боги у них не царствовали — они были гостями и зеркалами.»

Над лагерем поднималась звезда, и ветер нёс с собой запах древней пыли и соснового дыма. Саида сказала вполголоса:

— Знаешь, Ян… я думаю, что каждый их жест, каждый сосуд, каждый орнамент — это не рассказ о боге, а путь к нему.

Он кивнул. Искусство и религия у Маннаев были не категориями.

Они были одним дыханием.

Глава Y- КАМЕНЬ ВМЕСТО ПИСАНИЯ: СЛЕДЫ САКРАЛЬНОГО

«Где нет книги — говорит сосуд. Где нет слова — поёт металл. Бог не всегда нуждается в алфавите, чтобы быть услышанным.» — из полевого дневника Яна Ковальского, экспедиция «Равнина Дальних Ликов»

Они не нашли ни одной книги. Ни папируса, ни таблички, ни свитка.

Но всё вокруг говорило. Говорило молча.

— Маннаи не писали писаний, — сказал Ян, стоя у основания разрушенного храма.

— Они выплавляли веру в бронзе, запекали её в глине, вырезали в камне.

Саида подняла из пыли бронзовую печать с изображением лука, птицы и волны. Её пальцы дрожали от ощущения — будто она держала ключ к молитве, давно отзвучавшей.

В шатре, у костра, они разложили артефакты: фигурки, сосуды, украшения, оружие. Но не как экспонаты. А как буквы забытого языка.

— Вот вам Писание, — сказал Эль-Хаким.

— Только не для глаз. А для прикосновения.

Они нашли бронзовую статуэтку — женщину с поднятыми руками и короной, инкрустированной камнем.

Ян молча кивнул:

— Молитва. Без текста. Без звука. Только жест.

На следующее утро они спустились в подвал святилища. Там лежал сосуд с выгравированными знаками.

Три круга, идущие один в другой, и внутри — знак дерева.

— Это символ перехода. Миф не записан словами. Он сохранён в форме и ритме.

Саида добавила:

— У них, похоже, форма была текстом, а жест — строкой.

В других культурах — Ассирии, Вавилонии — были тексты, своды, гимны.

У Маннаев — камень, металл и огонь. Они не писали истории.

Они воплощали её в объектах, в ритуалах, в храмовой архитектуре.

И в этом была их особенность.

— Может, они знали, что слово умирает, — сказал Ян.

— А жест — остаётся.

Может, они были не забыты, а слишком глубоки, чтобы их читать привычным способом.

В тот день команда зарисовала сотни объектов: ножи, печати, заколки, чаши, бронзовые кольца. Некоторые явно носили ритуальное назначение.

Другие — были личными оберегами, как дневники без слов.

Каждый предмет — страница невидимой Книги Света, в которую можно войти — но только если сердце помнит, как читать по молчанию.

Поздно ночью Ян записал:

«Маннаи не имели Писания. Но они оставили Завет. В каждом сосуде, в каждой фигурке, в каждом изгибе лезвия — отпечаток Диалога. Они говорили с миром на языке, который невозможно перевести — только услышать душой.»

Глава YI — МЕЖДУ ИМПЕРИЯМИ: МАННАИ И ИХ ПУТЬ

«Они не были империей. Но империи смотрели на них с тревогой. Их сила была в том, что они стояли между — не слева, не справа, а на острие времени.» — из полевых заметок экспедиции «Манна = Невидимое Царство»

На рассвете Ян стоял на хребте, глядя на долину, где, по преданию, простирался древний город Манна. От него остались лишь холмы, над которыми в утреннем свете клубился туман — вековая пыль истории, не желающая раствориться.

— Мы ходим по земле, где когда-то решалась судьба региона,

— произнёс Эль-Хаким.

— И всё, что осталось — молчание и медные осколки.

Царство Манна, как они выяснили, не было великой империей — но было узлом напряжения между Ассирией, Урарту и Мидией.

Они были окружены хищниками, но не стали добычей.

— У них не было громадных дворцов, — добавила Саида.

— Но были горы. И упорство.

В раскопах близ Тала-Бахура команда нашла остатки фортификационной стены, выложенной из базальта.

На одной из плит — надпись на неизвестном диалекте древнеиранского языка:

«Здесь начинается то, что не покоряется».

Это стало девизом всего нынешнего Суверенного Королевства Манна.

Маннаи умели держать баланс — они воевали с ассирийцами, но иногда становились их союзниками. Они защищались от урартов, но перенимали их стили в архитектуре.

Они не стремились покорить. Они стремились сохранить себя.

— Возможно, в этом и была их миссия, — сказал Ян.

— Быть границей, а не властью.

Они были и земледельцами, и воинами. Их армия славилась лёгкой кавалерией. Они обрабатывали землю, строили каналы, и в то же время — чеканили бронзовые мечи.

Их язык роднился со староперсидским, а традиции — с урартскими.

Но главное — они продержались. Почти три века — среди войн, интриг и угроз.

Падение наступило в VII веке до н.э. — когда Мидийская держава поглотила их территории.

Но это был не конец.

— Они не исчезли, — произнёс Эль-Хаким.

— Они растворились — в языке, в именах деревень, в линиях керамики, в воинских знаках других культур.

Вечером Ян записал в дневнике:

«Маннаи были не победителями и не побеждёнными.

Они были точкой устойчивости в мире сменяющихся империй.

Их миссия — сохранить самобытность на границе хаоса.»

И когда ночь опустилась на долину, а звёзды над горами засияли, казалось, что где-то в этих тенях всё ещё шепчет язык Манны — тот, что не был записан, но никогда не был забыт.

Глава YII — ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ КОРМИТ: ЭКОНОМИКА ДРЕВНИХ МАННАЙЦЕВ

«Где зерно течёт рекой, там меч затачивается реже. Но когда исчезает плод — появляются налоги, война и бог, требующий жертву.» — из рукописи «Хроники Залеванских племён», фрагмент IV

Ян стоял на террасе древнего аграрного поселения, обдуваемый ветром, пахнущим пшеницей и сухими травами.

Внизу раскинулась долина — не город, не крепость, но то, без чего невозможна была ни армия, ни храм. Земля.

— Они были не только воинами, — сказал он, глядя на остатки оросительных каналов.

— Они были хозяевами почвы и скота.

Команда исследователей обнаружила здесь не золото, а керамику — сотни сосудов с зерновыми остатками, каменные жернова, бронзовые серпы. Всё это свидетельствовало о главной опоре жизни маннаев — земледелии.

— Пшеница, ячмень, бобы, — перечисляла Саида.

— Поразительно, насколько организованно они выращивали всё это. Даже остались следы ирригации — каналы, ведущие с холмов.

— Умели собирать воду, — кивнул Эль-Хаким.

— Значит, умели думать наперёд.

На другом участке раскопок нашли загоны, остатки костей овец и лошадей, изделия из кожи и шерсти. Здесь звучал другой ритм — не земледельца, а пастуха.

— Овцы, козы, лошади. Не только пища. Но и шерсть, молоко, кожа.

Всё — в оборот, — проговорила Саида, разглядывая бронзовую пряжку с изображением скачущего коня.

— Это была экономика движения и устойчивости одновременно, — добавил Ян.

— Они не боялись быть и оседлыми, и кочевыми.

В древнем торговом поселении у подножия холма нашли следы меди и железа, вместе с кусками обсидиана и медных слитков. Ян склонился над одним из столов:

— Торговля. Не на словах — на караванных путях. Маннаи были не только точкой пересечения, но и точкой обмена.

Их земли лежали между Месопотамией, Кавказом и Малой Азией. Через них шли караваны с зерном, металлом, тканями. Они не просто продавали излишки — они держали ключи к маршрутам.

— Здесь плуг был не менее важен, чем меч, — сказал Ян вечером у костра.

— Они знали: кто контролирует еду — тот не нуждается в троне. Только в весне.

И в этот вечер, под звёздным небом, Ян записал в полевой журнал:

«Маннаицы жили в горах. Но кормились с равнин. Их сила была не в захвате, а в умении удержать землю — и обменять её плоды на железо, идеи и мир. Они не строили империи. Они питали их.»

Глава YIII — ПУТЬ, КОТОРЫЙ ОХРАНЯЕТ СЕБЯ

«Торговля не идёт по дороге. Она идёт по доверию. И каждый страж на перекрёстке — не просто воин, а свидетель соглашения между будущим и настоящим.» — из «Писем с Каменных трактов», архив Ковчега Манны

Они шли вдоль древнего перевала, где некогда пересекались караваны из Месопотамии и горных поселений Манны.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.