Бесплатный фрагмент - Судьба моя — море

Из цикла «Три моих жизни»

Моей любимой Оленьке

Предисловие

Когда я встречаюсь с флотскими друзьями или родственниками и вспоминаю о жизни в море, на военных кораблях, на судах рыбной промышленности, вообще о том счастливом времени, они меня просят: «Напиши об этом, ты очень интересно рассказываешь». Я всегда отвечаю, что дара писательского у меня нет, но они уговорили меня попробовать — написать о своей жизни не для кого-то, а для всех моих ныне живущих внучек и правнучек, а даст бог — и правнуков.

Я был мальчишкой из глухой украинской деревни, где русский язык преподавался в школе как иностранный и украинцам, болгарам, молдаванам, гагаузам уроки русского языка можно было не посещать. Конечно, официально это разрешено не было, но нас за это не ругали.

Деревня наша находилась в Бессарабии. Отец мой — участник революционных событий, в Гражданскую войну воевал в дивизии Щорса, в финскую был политруком. В партию вступил в 1919 году в восемнадцать лет, это было на Украине, партия тогда называлась Коммунистическая партия большевиков Украины — КП (б) У. Мама была учительницей. Мой дядя жил в Киеве, работал редактором издательства «Советская школа», и благодаря ему у нас была большая библиотека. Я много читал в детстве книг о моряках, пиратах.

Жили мы у лимана Бургаз неподалеку от Черного моря, поэтому многие мальчишки мечтали о море. В 1960 году я поступил в Одесское мореходное училище технического флота. В те годы мы жили довольно бедно, и одно то, что в мореходке кормили и одевали, многое решало. Кроме того, по окончании мореходки мы получали военное звание лейтенанта запаса.

В 1963 году Хрущев сократил армию и флот на 1,2 млн человек, и во многих учебных заведениях были упразднены военные кафедры. В 1964 году мы получили дипломы штурманов, но были призваны на флот матросами, и я служил срочную службу четыре года. После службы уехал на Сахалин и устроился на работу четвертым штурманом на рыбоконсервную плавучую базу, там работал четвертым, затем третьим штурманом. Потом меня перевели на зверобойную флотилию, где я работал вторым штурманом и старпомом, затем первым помощником капитана.

В 1976 году меня списали с флота по состоянию здоровья — у меня был гипертонический криз, положили в больницу, но так и не сбили давление. Оставаться на Сахалине (мы жили в Холмске) и видеть, как друзья уходят в море, было выше моих сил. К тому же моя жена (а я к тому времени был женат) болела, врачи написали заключение, что климат Сахалина ей не подходит. И мы уехали в Москву.

По приезде в столицу я пошел в Министерство рыбной промышленности узнать насчет работы, там попросили пару дней, и в разговоре я понял, что они запросили данные обо мне. Потом мне сказали: «Как штурман ты нам в Москве не нужен, а вот как шифровальщик подходишь — у тебя действующий допуск». Я почему-то очень не хотел всю жизнь быть шифровальщиком, поблагодарил их и устроился в Московское речное пароходство матросом на самоходную баржу «Ока-2». Месяца через четыре меня пригласили в Министерство речного флота и предложили работу старшим инженером в главном управлении загранперевозок. В том же году, в возрасте тридцати трех лет, я поступил на вечернее отделение московского филиала Ленинградского института инженеров водного хозяйства.

Через шесть месяцев я ушел из министерства на стройку — оказалось, что чиновничья служба не по мне. Больше года проработал слесарем, затем бригадиром слесарей, через год — мастер, через полгода — прораб, еще через месяц — старший прораб, начальник строительного участка.

В 1985 году меня пригласили на работу в Минэнерго, в трест гидромеханизации. В 1986 году я участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. После работы на ЧАЭС болел и перешел работать в строительные организации Москвы: начальник фасадного участка, начальник фасадно-кровельного участка, главный инженер управления.

В 1990 году создал кооператив «Фрегат». Начинали вдвоем с женой: я — председатель, она — бухгалтер. Через пять месяцев во «Фрегате» работало четыреста человек, через два года уже было тысяча семьсот — тысяча восемьсот сотрудников. Мы создали многофункциональное предприятие. На собственном заводе в Серпухове мы выпускали механические косилки, промышленные пылесосы, дробилки сучьев после обрезки деревьев. В фирме был создан отдел математических технологий, который по договору с Центральным банком России делал для него защитные программы. Работали на храме Христа Спасителя. В городе Кирове построили деревообрабатывающий комбинат, и те деревянные изделия, которые необходимы были для наших работ, мы получали со своего комбината. Было создано совместное предприятие с Польшей. Работали с фирмами из США, в Англии покупали двигатели для своих изделий.

К нам обратились из Госстроя России с предложением поучаствовать в конкурсе фирм, работающих в системе коммунального хозяйства. При подведении итогов нам вручили благодарственное письмо за участие, но в своем выступлении глава Госстроя сказал, что пока ни в Москве, ни в России таких крупных, многофункциональных организаций не существует, но он надеется, что со временем такие предприятия появятся, и тогда производственная фирма «Фрегат» сможет поучаствовать в соревновании. На тот момент во «Фрегате» работали доктор биологических наук, два доктора технических наук, три кандидата технических наук, больше ста ИТР — все с высшим образованием. Даже была женщина — доктор педагогических наук.

Через некоторое время мне предложили возглавить дирекцию единого заказчика в районе Выхино-Жулебино — создавалась новая система управления коммунальным хозяйством Москвы. Мне это было интересно, и я перешел туда. Через полгода мы заняли первое место среди столичных коммунальных хозяйств, и семинар по благоустройству города проводился в нашем районе. Затем супрефект нашего Юго-Восточного округа ушел в Центральный округ, а нам прислали нового, и префект ЮВО Владимир Борисович Зотов попросил меня перейти на работу в супрефектуру первым замом супрефекта — помочь его становлению. Мы договорились, что как только они найдут первого зама по городскому хозяйству, я уйду к себе во «Фрегат». В феврале 1997 года они нашли человека на мое место, и я вернулся в свою фирму.

Этот был год выборов в Московскую городскую думу. Мне позвонил действующий депутат нашего округа (я тогда первый раз услышал его фамилию) и попросил встретиться. Договорились, что он придет к нам на оперативку. Он пришел и попросил поддержать его на выборах, поскольку ему сказали, что я пользуюсь в районе большим авторитетом, и если я его поддержу, то он будет избран. Я ответил: «Мы сейчас с вами прощаемся, я позвоню после оперативки и сообщу о нашем решении». На оперативке коллеги приняли решение выдвинуть кандидатом в депутаты меня, и в тот раз я набрал на полторы тысячи голосов больше, чем у конкурента. Через четыре года я баллотировался вместе с тем же кандидатом и набрал уже на пятнадцать тысяч голосов больше.

В 2005 году мне исполнилось шестьдесят лет, и я ушел на пенсию по старости: мне было тяжело работать, долго болел после Чернобыля. Мне в конце 1986 года даже предлагали оформить первую группу инвалидности, затем еще несколько раз предлагали, но я отказывался.

Такова вкратце моя биография. А подробнее рассказать я хочу о временах теперь уже далеких. Я постараюсь описать все события так, как их помню. Хотя даже не знаю, зачем: писательского таланта у меня нет, внучкам моим, думаю, все это будет неинтересно, да и сыновьям тоже. Вот если бы они, как и я, закончили мореходку… Но они даже и слушать о профессии моряка не хотели. Тем не менее расскажу свою историю с самого начала.

Глава 1

Мой день рождения

Отец. Война с бандеровцами

Отца перевели в Одесскую область

Школьные годы, невинные шалости

Мечты сбываются

Учеба в Одесском мореходном училище технического флота

Родился я 28 июня 1945 года в селе Зинцы Полтавского района Полтавской области (в настоящее время это Зинцовский район Полтавы) в семье служащих.

Отец, Лобок Василий Павлович, родился в 1901 году в деревне Чайкино Черниговской области Костобобровского района. Все родственники отца — и по матери, и по отцу — были крестьянами. После окончания трех классов церковно-приходской школы моего отца отдали на шахту лампоносом. Позже он участвовал в революционных событиях в Одессе, во время Гражданской войны воевал в дивизии Щорса, был связным между Богунским и Таращанским полками. В 1919 году, в возрасте восемнадцати лет, вступил в партию большевиков Украины, с этого же года был на партийной и государственной службе, в финскую воевал политруком.

Мама, Лобок Бонета Бенционовна (в девичестве — Махлина), родилась в 1916 году в городе Лебедин Сумской области. Сначала она окончила рабфак, затем биологический факультет и по окончании учебы всю жизнь проработала учителем в школе.

В то время, когда я родился, отец работал директором лесопитомника, а мама сидела с детьми — нас у них уже было двое: я и мой старший брат. У нас дома есть фотография: я маленький стою под елкой, возле меня полевой телефон — я всегда звонил по нему и звал папу обедать (мама говорила, что это был уже 1947 год). Я хорошо помню, что отец приходил домой на обед, брал меня на руки и садился есть, а я лез рукой к нему в тарелку и все, что получалось захватить, тянул себе в рот. Утром, собираясь на работу, он брал автомат ППШ (что это — ППШ, я, естественно, узнал уже в школьные годы), сумку с гранатами, пистолет, потом садился на лошадь и уезжал.

Гораздо позже, когда я уже учился в школе, спросил у мамы, что это был за дом с земляными полами и подвалом, куда она нас прятала, когда в деревне начинали стрелять. Я тогда не знал, что по линии партии отца направили в эти места воевать с бандеровцами. Это было в Ровенской области, и там в лесах скрывалось очень много бандитов из Украинской повстанческой армии. Когда мы гуляли с соседскими ребятишками, то прямо за нашими домами видели разрушенные траншеи, окопы. Грунт там везде был песчаный, и мы рылись в нем, находя оружие или даже бомбы. Иногда кто-нибудь подрывался на мине — и тогда слезы, плач, похороны… Но со временем это прекратилось. Отца перевели в Пологи, и мы жили там год с небольшим, затем переехали в село Дивизия Одесской области.

Село это состояло из двух частей, которые разделяла речка. Она была небольшая, вернее неширокая, и очень тихая, но по весне не раз сносила мост. Ужей там, возле моста, было море, лежали просто кучи ужиных шкур — мы там купались и видели их. Это было самое беззаботное время. Года через два маму перевели в школу в другую Дивизию, и мы опять переехали. В этой Дивизии школа была большая, утром мама отправлялась туда учить детей, отец шел на работу через мост в другую часть села, а мы сидели дома, и соседская бабушка за нами присматривала.

В 1952 году я пошел в первый класс — все было так интересно и необычно. Я любил читать и читал лет с пяти. Любил сказки братьев Гримм, прочел «Руслана и Людмилу», «Алые паруса» Грина и русские народные сказки. Учительницей у нас была очень молодая девушка, ее к нам направили из Одессы после университета.

Я почти не заметил, как пролетел первый класс. Мне было очень интересно в школе: новые друзья, новые предметы для изучения; раньше у меня девчонок знакомых не было, а тут полкласса — было кого подергать за косу.

Помню, когда я учился во втором классе, умер Сталин, и наша учительница плакала и причитала: как же мы теперь будем без дедушки Сталина? И мы ревели вместе с ней. В третий класс я уже ходил в селе Базарьяновка Белгород-Днестровского района Одесской области. Мама работала в школе, а папа был секретарем парторганизации.

Одним «прекрасным» днем мои родители узнали, что я курю, и вечером после работы начали объяснять мне, что это вредно, что у меня молодой организм и так далее, и требовали, чтобы я дал им слово, что курить не буду. Я такого слова им не давал, они долго совещались, ссорились, может быть, ругались, но в результате приняли такое решение: раз я так сопротивляюсь, то они просят меня, чтобы я дал слово не курить в школе. Такое слово я дал и в школе никогда не курил, поэтому они давали мне деньги на папиросы. Я всегда в шутку говорю, что пить, курить и говорить начал одновременно. А дело тут в том, что в районе, где мы тогда жили, не было пресной воды, вода была горько-соленая. Поэтому мама мешала полтора литра воды и полтора литра сухого вина — так уже можно было пить.

А жили мы на территории Бессарабии (Бессарабия и Северная Буковина были присоединены к СССР в 1940 году). Как я уже говорил, у меня был старший брат — Александр (Саша, но в семье мы его почему-то звали Алик). У мамы была еще сестра Раиса и два брата: Натан (старший) и Шурик (младший). Натан тогда работал редактором какой-то газеты в НКВД. Шурик же окончил институт с отличием, и ему по окончании присвоили звание лейтенанта, после чего призвали в армию и направили под Ленинград, где он командовал батареей. Там он вместе со своей батареей и погиб — бабушка получила похоронку. По окончании войны в семье старшего брата мамы родился сын — его назвали Шуриком, у сестры второго сына назвали Сашей, мама моего старшего брата назвала Аликом, то есть все они были Александрами — в честь нашего погибшего дяди.

Мой второй дядя во время войны был ранен в голову, и ему при операции удалили часть черепной коробки — там был провал, затянутый кожей; в детстве я его вида очень боялся. В то время он уже не имел отношения к НКВД и работал редактором издательства «Советская школа», и благодаря ему у нас была очень большая библиотека. Мы с братом много читали. Я в пятом классе прочитал «Морского волка», «Сердца трех», «Мартина Идена» Джека Лондона, «Время жить и время умирать» Эриха Марии Ремарка, всего Жюля Верна, что был у нас. А еще Грина: «Золотую цепь», «Бегущую по волнам», «Алые паруса». И самые любимые — «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

В те годы я мечтал о море, о дальних странах, и когда меня, принимая в комсомол, спросили, кем я хочу быть, когда вырасту, я сказал: капитаном. В комиссии присутствовал капитан (род войск не знаю), и меня спросили: военным, как он? Я ответил, что нет — морским капитаном.

В школе я учился, скажем прямо, не очень. Хотя все зависело от учителей: у тех, которые не нравились, были тройки и двойки, а у тех, к которым я хорошо относился, — четверки и пятерки. Особо мы выделяли Таисию Ареховну — она преподавала математику, это был любимый предмет; а когда мы ее увидели с боевыми наградами (она, как оказалось, была разведчицей в партизанском отряде в Белоруссии), то больше на ее уроках никогда никаких эксцессов не случалось.

Когда маме докладывали о моем плохом поведении и мне дома устраивали выволочку, я стоял и думал: лучше бы выпороли, чем рассказывать мне, какой я плохой и как родителям за меня стыдно, и вечно ставить в пример моего старшего брата, что, мол, учится он хорошо, никаких пакостей на уроках не устраивает и не доставляет им неприятностей. Я иногда за это старшего брата поколачивал — чтобы в пример не ставили.

А устраивать пакости на уроках я умел. И любимым моим занятием было взять капсюль (у отца было охотничье ружье и все принадлежности: гильзы, капсюли, порох), вставить в него мякиш хлеба, сверху воткнуть ручку и аккуратно отпустить взрыв капсюля. Я получал по шее и удалялся из класса — это в лучшем случае: я уходил, но урок не срывал.

У нас иногда шел дождь с градом, но при этом было тепло и ярко светило солнце. Почему-то у нас это называли «куриный дождь». Как-то раз я набрал оглушенных воробьев за пазуху и пошел на урок. Когда воробьи начали приходить в себя, я их аккуратно выпустил. Преподаватель схватил меня за ухо, вывернул его так, что слезы с глаз брызнули от боли, потом подвел к дверям и дал мне пинка под зад — метров пять я летел, пока не встретил стену и не влип в нее. Вечером мама мне ничего не сказала, и я понял, что ей об этом случае не сообщили, а сам я жаловаться не собирался.

И, наверное, последней моей выходкой было то, что однажды я принес и выпустил в классе ужа. Попало мне как никогда — до сих пор вспоминать неприятно, но после этого случая я на всю жизнь оставил привычку подобным образом шутить.

После седьмого класса я подал документы в мореходное училище технического флота, и мне пришел вызов на экзамены. Старший брат тоже подал туда документы, и мы поехали вместе. Прежде чем сдавать вступительные экзамены, нужно было пройти медкомиссию. Брат прошел, и его допустили до экзаменов, а я нет — нашли плеврит. Я уехал домой весь в слезах, брат же сдал все экзамены, и его приняли на механический факультет (по окончании он становился судовым механиком). А меня дома убеждали, что ничего страшного не случилось и что папа ищет ингредиенты, из которых можно сделать лекарство. Он нашел барсучий жир, и на его основе, с добавлением сахара и меда, сварили снадобье — получилось килограмм тридцать ирисок и десятилитровая бутыль. Было это варево как мед, и сначала я ел с удовольствием, но потом смотреть на него не мог, но мама говорила: «Хочешь поступить в мореходку — пей». И я пил.

С 1959 года неполное среднее образование уже было восемь классов. Я пошел в восьмой класс, закончил учебу, подал документы на поступление в мореходное училище, прошел медкомиссию, получил заключение «здоров», сдал экзамены, поехал домой и ждал вызова. Он пришел неожиданно, и я был в тот момент самым счастливым человеком. Помню, так же я радовался, когда у меня родился сын. Я всем докладывал, что у меня родился сын; правда, в этот раз я еще успел с друзьями это дело отметить.

Глава 2

Какие мы все разные

Наши преподаватели

Нас учат

Предметы «хлеб» и предметы «не хлеб»

Станислав Иванович Ластавецкий

Мой русский язык

Начались первые дни знакомства с моими товарищами по училищу. Кроме еще двух таких же, как я, поступивших после восьмого класса, все остальные курсанты уже или отслужили в армии, или, окончив десять классов, отучились в школе морского обучения (ШМО) и по два года отработали матросами на судах. Понятно, что жизненные интересы у всех были разные: например, Олег Яремко, старшина нашей группы, был женат, а после первого курса женилась еще пара человек, — но в стенах училища я не чувствовал между нами разницы, многим из нас учиться было очень интересно. Моя специальность называлась «дноуглубительные работы и судовождение технического флота», а диплом я получил штурмана-багермейстера.

Должен сказать, что преподаватели наши были неординарными, но то, что некоторые из них пережили, не дай бог пережить никому. Константин Иванович Синьков, начальник нашей специальности, который преподавал у нас навигацию, лоцию и другие предметы по судовождению, воевал на Балтике, командовал морским охотником в звании капитан-лейтенанта. Немцы утопили их корабль, а его, раненого, без памяти, вместе со старшиной подняли с воды и отправили в концлагерь. Три раза они убегали из лагеря; во второй раз старшине удалось убежать, а Константина Ивановича два раза ловили, перебили руки и ноги, и только в третий раз побег удался. Он попал к французским партизанам, был награжден французскими наградами, но после войны, вернувшись домой, не смог доказать, что не сдался врагу, и, как нам рассказывали, его взяли в училище уборщиком. Он все время искал своего товарища — старшину, но там, где тот жил до войны, ему отвечали, что такого нет. Но они все же встретились: случайно, на футболе — оба были страстными болельщиками. И старшина дал показания, после чего дело Синькова пересмотрели, вернули ордена, звание, разрешили преподавать и назначили начальником специальности.

Это все мы узнали намного позднее, а началось все с того, что мы стали расспрашивать его друзей, почему он так интересно рисует на доске. Представьте себе: преподавателю надо на доске нарисовать полусферу или объяснить на жучках, как считать истинный курс судна. Он берет мел в две руки и движениями рук и тела рисует жучок…

Мои друзья и родственники, естественно, не знают, что такое жучок. Когда-то на судах еще не было гирокомпаса, но были магнитные компасы, которые показывали направление на магнитный полюс Земли, то есть магнитный курс (МК), а судно должно идти по истинному курсу. Основа — не магнитный полюс, а Северный полюс Земли. Так вот жучок — это и есть форма расчета истинного курса судна. Помните произведение Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан», где Себастьян Перейро разбивает один компас, а под другой подкладывает топор? Дело в том, что топор он подложил под нактоуз — вертикально стоящий короб, на котором в верхней части стоит на карданных подвесках компас. А в этом коробе находится так называемое мягкое железо. Регулировкой этого железа рассчитывается девиация компаса, то есть при расчете истинного курса магнитный курс корректируется этой поправкой. Составляется таблица (после регулировки металла в нактоузе), и она находится в штурманской рубке. Получается, что Себастьян Перейро практически внес изменения в девиацию. И эта поправка стала причиной ошибки при расчете истинного курса.

Еще одна поправка есть на морских картах: нанесена картушка компаса и написаны цифры склонения. Это значит, что в земле под водой есть залежи железа, они намагничены, и этот магнит действует на компас. Как же считается жучок? Рисуется вертикальная линия МК, от этой линии магнитного курса откладывается девиация (она бывает восточная или западная), а потом рисунок исправляется склонением — и получается истинный курс.

Вот наш преподаватель его на доске так необычно и рисовал. Мы заинтересовались, и тогда его друг, капитан дальнего плавания Сергей Степанович Лучетенков, рассказал нам историю о концлагере и обо всем остальном, в том числе и о том, как Синькову переломали руки и ноги, чтобы не бегал. На ногах он перенес несколько операций, а с руками ничего не могли сделать.

Сам Сергей Степанович преподавал нам парусные суда, вооружение, конструкцию судов, мореходную астрономию. Я сейчас вспоминаю и его, и других наших преподавателей. На военной кафедре у нас всё читали офицеры. Треть четвертого этажа учебного здания была отдана военным. В одних аудиториях стояли торпеды, глубинные бомбы, в других — мины разных типов и платформы для глубинных мин. Этаж круглосуточно охранялся, стоял часовой с автоматом и ножом (правда, автомат ППШ был без патронов).

Был преподаватель по физике, и если у курсанта не получался ответ, он говорил на украинском языке: «Цэ вам не университет, тут думаты трэба».

Был Станислав Иванович Ластавецкий — я ему многим обязан. Я и сейчас делаю ошибки, когда пишу; представьте, как мне надо было стараться, чтобы диктант на экзамене при поступлении написать на три балла. Я восемь классов учил только украинский язык, о русском не было и речи, а затем только русский. Помню, как на химии вместо «сера» я машинально сказал на украинском «сирка», — мои товарищи эту «сирку» мне вспоминали до третьего курса. Станислав Иванович мне посоветовал: «Если хочешь писать без ошибок — возьми „Героя нашего времени“ Лермонтова. Можешь работать с любой главой этого произведения, но лучше „Тамань“. Переписывай каждый раз по сто слов, затем каждое слово проверяй, правильно написал или нет. Те слова, которые списал с ошибкой, переписывай по пятьдесят раз без ошибок. Два-три раза всю главу перепишешь — и будешь писать более грамотно».

После первого семестра к нам на курс откуда-то перевели Юру (или Виктора — точно не помню) Домнина, и хотя после первого курса он снова куда-то перебежал, но мне запомнился. Отец его, контр-адмирал Домнин, был военным атташе в Болгарии, а сын у нас устраивал веселые деньки. Как-то раз, когда мы были на военно-морской подготовке, Домнин после перерыва пропал вместе с тетрадью, которую должен был сдать в секретную часть. Связались с экипажем — там его нет, нет и в учебном корпусе. И вдруг у окна какие-то звуки. Преподаватель подошел, снял с торпеды плакаты, а там в топливном отсеке спит Домнин.

Мы на занятия в учебный корпус ходили в рабочей форме — там голландку в брюки не заправляют. Но если я шел в увольнение по форме номер три, то форма на мне была как на корове седло. Надо было что-то делать с фигурой. Мне посоветовали: запишись в секцию тяжелой атлетики. Я записался. Месяца через два тренер говорит: «Готовься — будешь сдавать на третий разряд». А потом спросил: «Ты вообще зачем пришел в нашу секцию? Чтобы похудеть? Ну, тогда не тот вид спорта ты, парень, выбрал. Пока не поздно, уходи. Ты сейчас из жира сделаешь мышцы, но потом, если бросишь, разнесет тебя так, что еще будешь жалеть, что пошел в тяжелую атлетику». Пришлось бросить.

В какой-то момент я рассорился со Станиславом Ивановичем: он мне вкатал двойку по литературе, и я ему сказал, что язык я плохо знаю, но двойка по литературе — это перебор. Русскую литературу я люблю и знаю ее, много знаю на память. Он даже слушать не стал. Тогда я набрался смелости, обратился к начальнику училища и рассказал ему все: что безграмотно пишу, но безмерно благодарен Станиславу Ивановичу за помощь в изучении русского языка — там даже поставь мне единицу, я бы слова не сказал, — но русскую литературу я люблю и, по крайней мере, знаю больше, чем на двойку, поэтому прошу меня проэкзаменовать по литературе. Начальник училища сказал, что с такой просьбой курсант обращается к нему впервые, и спросил: «Если считаешь, что знаешь русскую литературу, недели хватит подготовиться?» — «Да, — отвечаю, — хватит». Через неделю пришел — там комиссия из пяти человек, погоняли меня и поставили четыре балла. Несмотря на все это, своего отношения к Станиславу Ивановичу я не изменил и до сих пор его помню и благодарен ему за науку.

Первый курс уже подходил к окончанию, и мы готовились к экзаменам. А самое интересное то, что мы науку делили на «хлеб» и «не хлеб». Я штурман-багермейстер, и все предметы, касающиеся штурмана, — это «хлеб», а значит, по всем этим предметам тебе шпаргалку не дадут и не подскажут. А «не хлеб» — все остальное. И на все экзамены по предметам «не хлеб» первыми шли курсанты, которые знали эти предметы. Они брали два-три билета, по одному отвечали, а другие выносили. В одной из аудиторий стояли несколько столов, и несколько человек писали ответы на эти билеты. Ты идешь с полным ответом по вынесенному билету, тащишь другой билет, но называешь номер, по которому уже подготовился, а тот выносишь. И так по кругу, пока все не сдадут. В конце экзамена по «не хлебу» последние сдающие подкладывают лишние билеты.

Но вот все экзамены сданы, направление на практику получено, и я отправляюсь на небольшой сухогруз. Для меня это было первое знакомство с судном. Я ведь мечтал о море, о работе на судах, но до этого никогда на судах не бывал, и мне даже сейчас непросто передать те первые ощущения от моего пребывания на судне. Я все время вспоминал слова Владимира Высоцкого из песни «Джентльмены удачи»:

Был развеселый, розовый восход,

И плыл корабль навстречу передрягам.

И юнга вышел в первый свой поход

Под черепастым флибустьерским флагом.

Накренившись к воде, парусами шурша,

Бриг трехмачтовый лег в развороте.

А у юнги от счастья качалась душа,

Как пеньковые ванты на гроте.

Думаю, что мое состояние тогда соответствовало чувствам того юнги из произведения Высоцкого. Естественно, товарищи матросы старались меня разыграть: то приглашали на клотик пить чай, то говорили: «Отнеси кранец старпому — это его груша, он мастер спорта по боксу». Спрашивали, рассказывали ли нам в училище, где на судне самый длинный конец и самый короткий. И еще много всего, пока им это не надоело и капитан не дал команду приниматься за работу.

Меня не привлекали в связи с моим несовершеннолетием. Я должен был быть вечным вахтенным у трапа. Но как только капитан по делам сходил с судна, я сразу бежал в трюм, стропил груз, таскал пустые двухсотлитровые бочки. Капитан это увидел и дал команду боцману: дескать, если хочет — пусть работает. Я находился при боцмане, выполнял все его указания. Он был участником Второй мировой войны и стал для меня наставником. Он был очень внимательным человеком, и я вспоминаю его с большой благодарностью.

Начался второй курс, мы уже привыкли и к дисциплине, и к расписанию занятий. После практики и небольшого отпуска мы очень быстро включились в учебу, а в выходные у нас в училище играла своя джаз-банда, которой руководил наш товарищ Жора Себов. Он играл на контрабасе, еще два курсанта — на духовых инструментах и один — на флейте. Конечно, я тоже иногда приходил на эти вечера, но зачастую только сидел и наблюдал, как отплясывают мои друзья. Мне было шестнадцать с небольшим, а многим моим товарищам — уже по двадцать лет и больше.

Правда, в школе была девушка — Марта, которая мне нравилась, и я ей однажды сказал, что люблю ее. Марта хотела окончить десять классов, поступить в Одесский университет на филологический факультет и изучать русский язык и литературу. Мы встречались в деревне, но летом можно долго гулять, а зимой не очень, и мы иногда договаривались: или я к ней в гости приходил, или она ко мне. Родители — и мои, и Марты — знали, что мы дружим, и ничего против не имели. После восьмого класса она уехала в Белгород-Днестровский и поступила там в девятый класс, а я уехал в Одессу и учился в мореходке. Она часто приезжала ко мне, когда я был в увольнении, и мы ходили в кино, гуляли по городу, потом я провожал ее или на поезд, или на автобус (поездом можно было доехать прямо до Белгорода, а автобусом — до Овидиополя и оттуда катером уже в Белгород). Почему-то я был уверен, что окончу мореходку, а она университет, и мы поженимся. Так мы с ней планировали. Но после девятого класса их школу перепрофилировали в техникум рыбной промышленности, и по окончании техникума она пропала. Я переживал по этому поводу, но учеба шла своим чередом, были другие заботы.

Помню, как-то раз пропал у нас курсант Румянцев: в экипаже не ночует, и где он — никто не знает. И вдруг через его родственников мы узнаем, что у него сифилис. Нам никто не говорил, и мы забастовали: находились в экипаже и требовали встречи с руководством училища. Пришел замначальника училища, и мы начали требовать, чтобы нас всех проверили: мы и курили одну сигарету, и пили из одной бутылки — одним словом, заразиться запросто могли. Решили так: у нас у всех возьмут кровь на реакцию Вассермана, потом решат, кого направить на профилактическое лечение. После этого мы успокоились — больных больше не было. А Румянцев появился перед экзаменами за второй курс.

Учеба продолжалась, и перед Новым годом произошел такой инцидент. В экипаже кто-то крикнул: «Наших бьют у входа в спорткомплекс ЧГМП!» Ну, мы и рванули туда — человек пять, и я в том числе. Прибежали — нет никакой драки, а нас собралось человек пятьдесят. Хотели идти домой, то есть в экипаж, и в это время дорожку осветили фары десятка милицейских автомобилей. Менты стояли по обеим сторонам дорожки, и в руках у них были резиновые палки. Нам сразу стало понятно, что это какая-то провокация, они нас пропускают через строй и задерживать, по крайней мере здесь, не будут. И мы побежали. По мне раз пять прошлись резиновой дубинкой. Наверное, не все были садистами — некоторые удары были чувствительны, но слабы.

Когда я подбежал к экипажу (а я, по счастью, бежал параллельной улицей), то увидел у центрального входа автомобили с мигалками и человек пять милиционеров: они нас уже ждали — задерживать. Я бросил камушек в окно (мы жили на втором этаже), парни выглянули, и я показал жестами на балкон, чтобы они открыли дверь, потом быстро поднялся по водосточной трубе — и к себе в кубрик. Мне помогли снять голландку — ее просто ножницами резали, она треснула в трех местах, — срезали тельник и увидели, что у меня и кожа в трех местах лопнула. Первый день я лежал в кубрике, днем переходил в санчасть, и мне там лечили раны. Нескольких человек по требованию милиции исключили. Меня друзья прикрыли, хотя я до сих пор не понимаю, кому и зачем нужна была эта провокация.

Я поправился, ходил на занятия и посещал секцию парашютного спорта — у меня уже был первый прыжок с аэростата, следующий я должен был совершить с самолета через неделю. Начал готовиться к экзаменам за второй курс, а сразу после экзаменов меня ждала практика на Дальнем Востоке.

Глава 3

Станция Слюдянка. Омуль с душком

Строительство в Большом Камне

Базы по заправке подводных лодок

У меня сифилис. Бросаю все — Румянцеву не жить

Шторм. Проклинаю тот день, когда решил стать моряком

Последние курсы мореходки

Поездка в поезде через всю страну ничем интересным не запомнилась. Лето, жарища, состав тянут паровозы; проезжаем туннели — белье черное, внутри вагона полно сажи. Да и финансы мои не для вагона-ресторана, поэтому на остановках то пирожки, то картошка, иногда копченая или жареная рыба.

Станция Слюдянка — это конец Байкала (или начало — смотря куда едешь), там все было забито рыбой: и копченой, и жареной, и маринованной, и даже с душком. Пробовал омуля с душком — понравился, очень вкусный, но запах!

Утром, часов около шести, поезд пришел в Находку. Дождался восьми утра — и пошел в «кадры». Меня тут же отправили на т/х «Посьетская» матросом первого класса. Судно по классификации является шаландой, а это значит, что у него раскрывается днище, а борта, как воздушные подушки, удерживают его на плаву. Как это происходит? В каком-то месте, углубляя дно фарватера, работает землечерпалка, к ее борту швартуется шаланда; черпалка грунт, который она зачерпнула, поднимает наверх и через лотки направляет в шаланду. Когда шаланда наполняется грунтом, она отходит от черпалки и идет в район сброса; здесь матрос со специального устройства открывает днище, грунт вываливается, потом днище закрывается и шаланда снова идет под черпалку, и все повторяется.

Проработал я на шаланде около трех месяцев, и меня перевели на т/х «Гидрострой». Этот буксир работал как спасатель в системе «Дальморгидростроя». Как-то мы тянули три баржи со взрывчаткой в район Большого Камня — мы там углубляли дно, а наши специалисты проводили взрывные работы. В тех местах была зона и работали заключенные. Я стоял на вахте у трапа, когда ко мне подошел один из зэков и попросил: «Чаем не угостишь?» Я сказал: «Постой», — и пошел на камбуз. Титан у нас всегда был горячий, я налил кружку чая, бросил туда кусков шесть сахара и вынес ему. Он посмотрел, молча выплеснул чай и отдал мне кружку. Вечером я рассказал этот случай — все долго смеялись, а потом объяснили, что ему нужна была заварка: они чай в обычном понимании не пьют, а заваривают целую пачку чая на такую кружку, как я ему дал, и это называется чифирь. А я ему чай с сахаром…

У нас что-то сломалось в машине, мы стояли у себя в порту, и рабочие с судоремонтного завода чинили машину. Мой товарищ (мы жили вдвоем в каюте — у нас, у рядового состава, все каюты были двухместные) предложил пойти с ним и его друзьями в тайгу. Я, конечно, согласился — я впервые увидел, что такое уссурийская тайга. Мы сначала ехали автобусом, потом некоторое время шли пешком и зашли в лес. Сначала ничего примечательного, но потом начались кедры и другие необычные деревья, а у цветов, которые там росли, никакого запаха не было. Я удивился, а мои новые знакомые на это ответили: «На Дальнем Востоке, чтоб ты знал, цветы без запаха, а женщины без груди». Я подумал: насчет цветов жаль, что без запаха, а насчет женщин — рановато, по крайней мере для меня.

Дня через три меня начал беспокоить живот — вернее, кожа на животе. Посмотрел — там какая-то сыпь. Пошел к врачу, показал эту сыпь, он долго смотрел, и тогда я спросил: «А может, это сифилис?» Врач подумал и сказал: «Может. Давай дуй завтра к кожнику». На следующий день я пошел в поликлинику моряков (мы к ней были приписаны), взял направление и встал в очередь к врачу. Мне было как-то не по себе от того, как все на меня посматривают, и вдруг сосед по очереди спрашивает: «Пацан, а ты-то к кому?» — «К врачу, — отвечаю, — к кому же еще?» Затем он интересуется: «А что у тебя?» Я говорю: «Сифилис». Вижу, толпа зашевелилась, и один из очереди говорит: «Ты давай иди через сопку, там поликлиника рыбаков — сифилисом занимаются там».

Ну, я вышел и пошел в поликлинику рыбаков, снова записался к врачу, пришел к нему — никого нет. Постучался и зашел. Врач, молодая девушка, спрашивает: «У вас что?» — «Сифилис», — говорю. Она сразу надела перчатки, маску, показала на угол кабинета — там была штора. Сказала: «Раздевайтесь». Я спросил: «Догола?» — «Естественно, догола». Разделся за ширмой, врач зашла, посмотрела на сыпь и только спросила: «Вы давно сюда приехали?» — «Месяца четыре», — отвечаю. «А кто определил, что у вас сифилис?» — «Судовой врач». Сказала: «Одевайтесь, садитесь», — сняла перчатки, маску и что-то начала писать. Потом глянула на меня и говорит: «Да не волнуйтесь вы так, нет у вас никакого сифилиса. Вы в тайге давно были?» — «Был неделю назад». — «Вас просто покусал клещ, но он сейчас незаразный. Все, что у вас высыпало, это от него. Я вам выпишу мазь, три-четыре дня помажете — и все будет хорошо». А я-то уже собирался лететь в Одессу, выловить Румянцева и грохнуть его. Но раз все нормально — пусть живет.

Судовую машину отремонтировали. До этого рейсы у нас были то во Владивосток, то в мелкие бухты, где работала наша организация. А тут дали команду подготовиться и идти в Углегорск на Сахалине, взять плавкран, идти в Совгавань и подготовить его к буксировке во Владивосток, а затем отбуксировать. Вышли мы на Сахалин часов в шесть на вахте старпома, в двенадцать я заступил на вахту и стоял ее со вторым помощником.

Погода была хорошая, море спокойное, буксир делал узлов пятнадцать. Через несколько дней мы пришли в Углегорск. Недалеко от порта увидели небольшой магазин, зашли посмотреть, чем торгуют, и удивились: из магазина можно было перейти в павильончик, где было разливное пиво (все остальное нас не интересовало). Мы взяли по кружке, вышли — возле павильона можно было попить пива. В этот момент из школы на улицу во время перерыва высыпали ученики, и среди них были ученицы старших классов. Мы все обратили внимание, что они очень красивые, и я сказал: «Все, заканчиваю мореходку, приезжаю и здесь женюсь».

В Углегорске мы были недели две, пока из башни высыпали песок, готовили кран к отправке в Совгавань для дальнейшей подготовки к буксировке во Владивосток. В средине декабря мы вышли в Совгавань, а по приходе туда нас поставили к стенке на заводе Ильича. И в первую очередь мы вызвали представителя Регистра СССР на предмет осмотра понтона крана. Инспектор проверил сварные швы и после осмотра дал заключение, какие работы провести, чтобы мы могли начать буксировку крана.

Во Владивосток мы вышли только после Нового года — так затянулась подготовка, взяли курс на Находку, и пока шли Татарским проливом, начался шторм, а когда подошли к Японскому морю, у нас первый раз оборвало буксирный трос. Меня так укачало, что сначала вырвало всем, что было в желудке, потом пошла желчь, потом кровь. Мне было так плохо, что я проклинал тот день, когда начал мечтать о флоте. Вахтенный матрос не мог меня поднять на вахту: я спал на втором ярусе, вцепился руками и ногами в койку и только мычал: «Не могу». Тогда поднимать меня на вахту пришел боцман. Он просто меня бил, срывал с койки, пока у него это не получилось. Я грохнулся на палубу, и боцман погнал меня на вахту. Я думал: все, приходим во Владивосток — я увольняюсь, еду в училище и забираю документы. Зачем мне такая жизнь?

Дня через два мы зашли в бухту Ольга отстояться от шторма. Мы там стояли около недели, я немного отошел и чувствовал себя более-менее сносно (или, как я себе объяснял эти ощущения, словно на третий день после пьянки). Затем было несколько рейсов Владивосток — Гайдамаки и в другие места. Мне становилось все легче и легче, и я понял, что вестибулярный аппарат у меня постепенно во время штормов тренируется. Желание уйти с флота постепенно пропадало. Уже заканчивалась практика, я взял отпуск с последующим увольнением и выехал домой.

В сентябре 1963 года мы уже учились на четвертом курсе. Я пошел в ДОСААФ, где занимался парашютным спортом, встретился с теми, с кем я начинал, и понял, что при моей жизни я этим спортом заниматься не смогу: многие из них уже имели первый разряд, некоторые готовились защищать звание кандидата в мастера спорта, прыгали уже совсем с другими парашютами. И я просто ушел.

В том же году нас предупредили, что на 1964 год запланировано сокращение армии и флота на 1,2 миллиона человек, у нас и еще в некоторых учебных заведениях ликвидируется военная кафедра и нас призовут в армию. Так оно и случилось: в октябре мы получили повестки. Тогда проходил пленум ЦК КПСС, и мы написали коллективное письмо о том, что государство на нас затратило большие деньги, но специалистов в нашем лице не получит; что многие из нас поступали с неполным средним образованием, а диплом дает полное среднее образование — многие из нас и этого лишатся, ну и все в таком духе. С пленума пришел ответ: «Ваше письмо направлено в приемную Министерства обороны СССР». Через неделю нас собрали в актовом зале училища, и военком Одессы сначала нас стращал, мол, если бы мы уже приняли присягу, то уже служили бы в дисбате за коллективные письма, а потом сказал: «За это мы вам вручим повестки на 31 декабря: 29-го вы получаете дипломы, а 31-го уже будете служить срочную службу».

Глава 4

Срочная служба на Военно-морском флоте России

Курс молодого бойца

Предложение служить три года, но на берегу

Штурманский электрик

Встреча с Мартой

Очаков. Консервация кораблей

Я на гражданке. Поездка на Сахалин

31 декабря нас погрузили на т/х «Колхида», и часов в шесть вечера мы отошли от пассажирского причала и взяли курс на Севастополь. 1 января мы начали службу, получали обмундирование, подгоняли, подшивали подворотники, а 2-го уже на плацу учились ходить — как говорят, «рубали строевую». Так мы проходили курс молодого бойца: это и наряды на кухню, и выполнение всяких технических работ, а через тридцать или сорок дней мы на Малаховом кургане принимали присягу.

После присяги мне сказали, что меня вызывает командир части, где мы проходили курс молодого бойца. Я пришел и доложил, что матрос Лобок прибыл, а он в кабинете предложил мне сесть и сообщил, что они всегда присматриваются к матросам нового призыва, потому что им нужно пополнение для части, потому что старослужащие уходят в запас. Сказал мне: «Вы нам понравились, и я предлагаю остаться у нас служить. Это трехгодичная служба на берегу. Мы сразу направляем вас на учебу, и после нее вам присвоят звание старшины второй статьи или первой — как закончите старшинскую школу». Я поблагодарил его и сказал, что корабли — моя мечта и пусть четыре года, но на кораблях. На что он мне ответил: «Я с уважением отношусь к вашему выбору. Счастливой службы!» На этом и расстались.

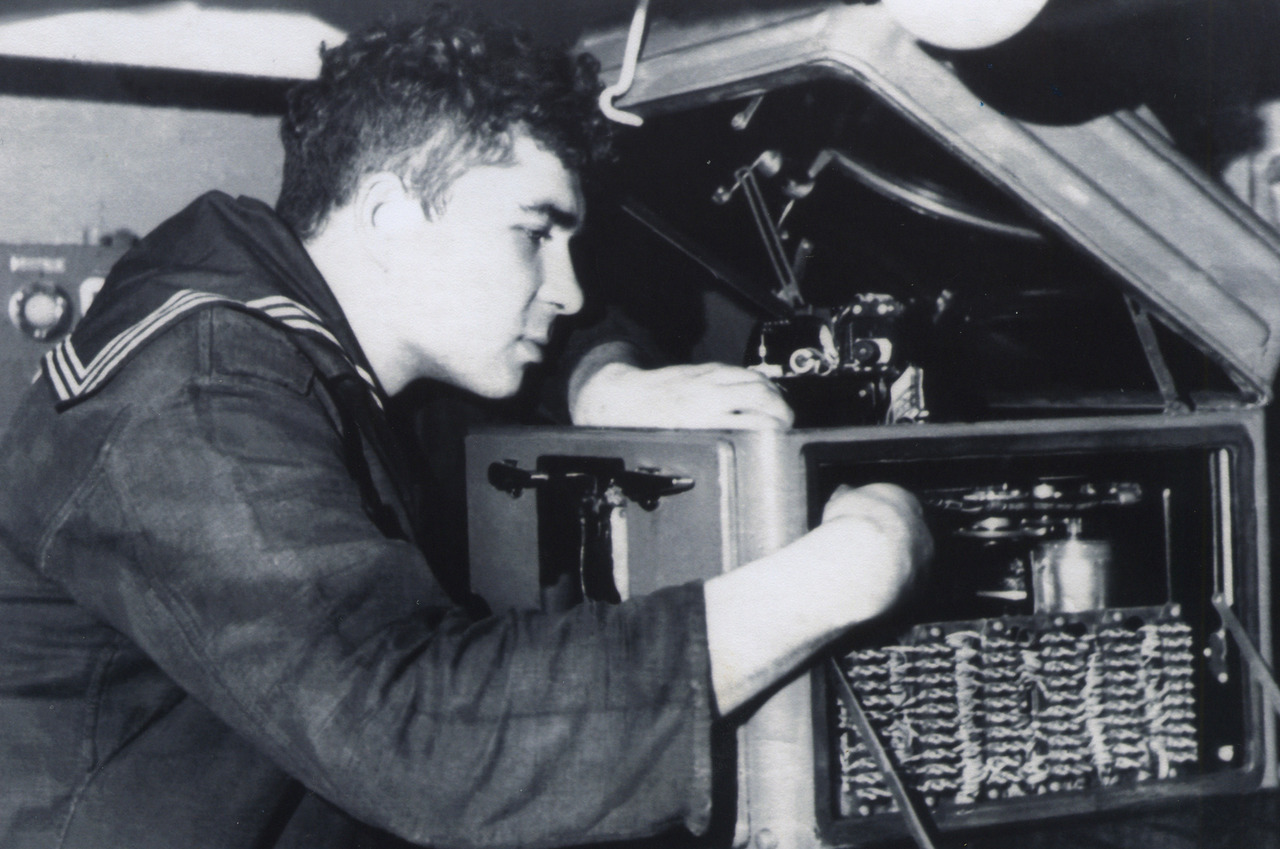

На следующий день нас, человек двадцать, забрали и увезли в Поти, а там распределили по кораблям. Я попал на противолодочный катер 204-го проекта; конечно, это был не большой корабль, но все же море. Командиром катера был капитан третьего ранга. Сначала меня определили в сигнальщики, и со мной было человек шесть, но нужно было только два. Вот двух и оставили, а меня отправили к гидроакустикам. Я сразу сказал, что из меня гидроакустик не получится, как и радист, потому что в детстве слон прошелся по моим ушам. Так и получилось: я многие шумы не мог распознавать. Потом я взял свой диплом, обратился к командиру БЧ-1 и сказал, что в этом году уходит в запас штурманский электрик, а я закончил мореходку — вот мой диплом, по всем приборам у меня или хорошо, или отлично. Он ответил: мол, кто же знал. И через два дня я уже нашил на карман три цифры — «1-2-1»: боевая часть первая, боевой пост второй, боевая смена первая.

Прошло полгода моей службы. Если что-то случалось с техникой на моем корабле или на других — не работает эхолот, не запускается автопрокладчик или нужно проверить лаг, — командира БЧ просили прислать меня посмотреть, в чем дело, и, если можно, отремонтировать. Ситуации иногда были анекдотичными: во время вибрации какое-нибудь реле приподнималось и пропадали какие-то контакты. Я приходил и первое, что всегда делал, это шевелил все приборы, включал их, и вся система работала. Но бывало и серьезнее: например, тестируешь прибор «Грот» и видишь, что какой-нибудь блок не работает — он залит, этот блок, а прибор секретный. Докладываешь командиру БЧ, он дает заявку, и на судно приходят два матроса — один с автоматом, другой с дипломатом, — вынимают из прибора неработающий блок, достают из дипломата новый, ставят, тестируют и, если все работает, расписываются в журнале и уходят. Мной были поданы рацпредложения по гирокомпасу, по лагу, по автопрокладчику, и эти предложения были распространены по флоту.

Пошел уже третий год службы. У нас, как, думаю, и на всех кораблях, службу называли по годам так: первый год — «без вины виноватый», второй год — «плата за страх», третий — «веселые ребята», четвертый — «у них есть родина». Мне почему-то в начале третьего года предложили заполнить анкету на секретную службу. Заполнил. Проверяли около месяца, затем вызвали в штаб и сказали: «На тебя пришло разрешение. Приказа еще нет, но на днях будет, тогда тебя переведут на берег на обучение, а сегодня можешь с оружием сопроводить на корабль главстаршину с секретными документами». Идем мы по базе, а навстречу капитан третьего ранга — флагманский штурман. Он увидел меня с автоматом и главстаршину СПС (я тогда и не знал, как расшифровываются эти три буквы) и обратился ко мне: «Золотце (он ко всем матросам обращался „золотце“), это что за дела?» Я докладываю, что меня переводят в секретный отдел, а он: «Да ты что, золотце! Переводят? Ну-ну, следуйте дальше». Я еще удивился: все на корабле вроде бы знали. А на второй день пришел главстаршина из секретного отдела и говорит: «Отбой! Ты остаешься на корабле». Я спросил: «А в чем дело?» И он рассказал, что флагманский штурман дошел до командующего Потийской военно-морской базой, с тем чтобы с флота не забирали лучшего штурманского электрика.

В это время нам должны были менять двигатели, и мы ушли в Севастополь. В один из выходных мы с друзьями пошли в увольнение, и на танцплощадке я увидел Марту. Она мне рассказала свою историю. После техникума ее направили на работу в Камышовую бухту — там формировалась команда для получения во Франции построенной там плавбазы. Она попала в эту команду и работала в Атлантическом океане, познакомилась там с матросом, влюбилась в него и начала с ним жить, а когда вернулись в Севастополь, узнала, что у него жена и двое детей. Но он предупредил, что, если поднимет шум, ее могут лишить визы, поэтому она должна молчать. Мне стало не по себе, но через два дня мы ушли в Керчь, на судоремонтный завод, нам меняли двигатели, и как-то все затихло.

После замены двигателей наш корабль перевели на консервацию в Очаков, и раз в шесть месяцев приходили «партизаны» (так называли переподготовщиков). Корабль расконсервировали, и они на нем выполняли свои задачи: пуск торпед, стрельба по подводным лодкам из РБУ, стрельба из пушки. Затем «партизаны» уходили, мы снова консервировали и ждали следующих.

В новый, 1968 год меня почему-то назначили Дедом Морозом: я должен был поздравлять детей офицеров и сверхсрочников. Меня познакомили со Снегурочкой — она была ученицей десятого класса, и мы с ней провели несколько репетиций. В тот день, когда за мной должна была прийти машина со Снегурочкой и подарками (я уже оделся Дедом Морозом), вдруг объявляют боевую тревогу. Я, как все, бегу в оружейную комнату, хватаю свой автомат — и на построение. Команда: «Бегом в порт!» Я как был в одежде Деда Мороза, так и побежал. Представьте: бежит по городу группа военнослужащих с оружием, и с ними Дед Мороз с автоматом. Прибежали, а наш корабль по палубу в воде. Сразу определили причину. Бортовые кингстоны были разобраны, а входное отверстие в борту было закрыто специальной крышкой, которую шкертом закрепили за леерное ограждение. Ночью рядом швартовался буксир, а бухта была замерзшая, и при швартовке крышку кингстона оторвало льдом.

Когда меня призвали в армию и направили на корабль, командир БЧ расспрашивал, какими видами спорта я занимался. Помимо тяжелой атлетики и парашютного спорта, я еще был инструктором по подводному плаванию. И тут я понял, что командир помнит этот разговор и идти под воду придется мне. Я попросил, чтобы принесли вазелина, разделся и, намазавшись вазелином, в чем мать родила пошел под воду. Раза три всплывал подышать, затем все же нашел крышку. Мне дали прокладку с клеем с двух сторон, одной стороной прокладка клеилась на крышку, другой — к корпусу корабля. Я еще раз ушел под воду, прижал крышку к выходу кингстона и держал ее, пока мог не дышать. Всплыл, поднялся на пирс, меня оттерли от вазелина, дали стакан водки и повели на буксир. Машина на буксире была паровая, а котлы — на твердом топливе. Меня там развезло, и пришел в себя я уже в экипаже, на своей кровати в кубрике.

Так для меня начинался 1968 год. Мы уже ждали приказа о демобилизации. И дождались: этим приказом страна переходила на трех- и двухлетнюю службу. Постепенно прошел третий год, прошли и мои годки, а я продолжал служить. Когда не выдержал неопределенности, то пошел к командиру корабля, и оказалось, что пока не придет замена, служить не закончу. Тогда я попросил командира дать мне матроса из числа призванных: я его обучу — и меня отпустят. Мне дали целых пять человек.

Надо сказать, когда мы пришли в Очаков, нас расположили на втором этаже экипажа, и командир корабля, вызвав меня к себе, поручил подобрать комнату для занятий с учетом того, что мы с мичманом радиометристов установим списанную с кораблей аппаратуру. На складе я нашел эхолот, лаг, стол автопрокладчика, нактоуз с репитером, блоки управления гирокомпасом. Все, что можно, я закрепил к стенам, все блоки, какие были, соединил проводами разных цветов. Радиометристы установили свое оборудование, и там с нами офицеры проводили занятия по специальности.

В этом классе я и начал заниматься с первогодками. Ребята в основном попались толковые, понимали предмет быстро, и это меня радовало. Но одного из них я запомнил на всю жизнь. Это вообще было чудо природы; своей тупостью он так доводил меня, что возникало громадное желание где-нибудь выловить его и удавить. Тогда-то я и вспомнил себя в школьные годы и очень пожалел, что вел себя иногда как такое вот чудо. Какие же хорошие были у нас учителя, раз терпели наши выходки. Когда я понял, что четверо моих подопечных сдадут экзамен на штурманского электрика, доложил командиру, что они уже готовы. Флагманский штурман и штурманы провели экзамены, и на второй день был подписан приказ о моей демобилизации. Ко мне подошел мичман службы радиометристов, с которым я очень сдружился, и сказал, что сегодня я ночую у него, а утром он посадит меня в автобус Очаков — Одесса и я уеду домой.

Вечером у него собрались друзья, среди которых был капитан-механик, который лет на десять раньше заканчивал ту же мореходку, что и я. Он расспрашивал меня о преподавателях; я, естественно, не всех знал, потому что специальности у нас были разные, но о ком знал — рассказал. Выпили вина на прощание, легли спать. Утром меня проводили до автобуса, и я уехал в Одессу, затем электричкой в Белгород-Днестровский, а оттуда — в свою Базарьянку. Я как раз успел на второй рейс автобуса и часа в три был уже дома.

Сразу пошел искать одноклассников, но никого не нашел. Тогда отправился узнать у родителей Марты, где она, но они тоже уехали. Дома я пробыл дня четыре, потом собрался ехать в Одессу — покупать билет на самолет. Сначала хотел лететь во Владивосток. Но перед тем, как демобилизоваться, я позвонил друзьям в Одессу и спросил, надо ли ехать за направлением на работу в училище. Мне сказали, что не нужно: я четыре года служил — получается, у меня свободный диплом. И я подумал: что я потерял во Владике? Я там был на практике после третьего курса, вернее, контора наша находилась в Находке. И я решил: раз диплом свободный — еду на Сахалин.

Но внутри у меня было нехорошо из-за Марты. Все думал: ну почему так получилось? Вроде и в любви объяснился. Но еще на службе я запомнил слова хорошей песни (насколько правильно — не помню, парни пели под гитару, а мне в детстве слон на уши наступил, потому только слушал): «Товарищ мой, не надо, не горюй, люби ты так, чтоб от конца до края. На то она и первая любовь, чтоб стала настоящая вторая». Через много лет я с женой и двумя сыновьями приезжал на родину и, конечно, спросил у знакомых о Марте. Мне сказали, что была года два назад и что, когда ее спросили, замужем она или нет, ответила, что выйдет замуж, если узнает, что я женился. «Если приедет, — говорю, — передайте ей привет и скажите, что я женат, очень люблю свою жену и у меня уже двое детей. Пусть выходит замуж». Больше я на родину не ездил, там уже были бандеровцы, и о судьбе своей первой школьной любви ничего не знаю. Впрочем, спустя время я понял, что и ругать ее не стоило: у нее это была вторая любовь, не очень удачная, а я был счастлив со своей женой, и у меня это была вторая любовь.

С поездкой же на Сахалин у меня получился просто анекдот, но обо всем по порядку. Поиски друзей Марты закончились дня через три: кто-то был в море, некоторые учились в Одессе, и о Марте в тот момент я не смог узнать ничего, даже ее адреса. В общем, на четвертый день я пошел в соседнее село — Тузлы, откуда в Одессу летал кукурузник, а там был главный аэропорт, откуда уже отправлялись большие самолеты во все уголки СССР. Я должен был выкупить билеты в Южно-Сахалинск, но по дороге встретил знакомого, который тоже шел в Тузлы, он был года на четыре или пять старше. Мы разговорились — оказалось, он начальник аэродрома в Тузлах. «Зачем лететь в Одессу, — сказал он, — когда мы тебе можем продать билет у нас».

Я так и сделал, купил билет и через два дня вылетел в Южно-Сахалинск. Тогда еще летали Ту-104 и при этом делали много остановок. Мать сообщила родственникам в Новосибирск, и они меня там встречали — две тети и троюродный брат. И практически всегда, когда я потом летал в Одессу или из Одессы на работу, они меня встречали, заказывали столик в ресторане, и пока самолет заправляли, мы сидели в ресторане.

Около половины второго мы сели в Южно-Сахалинске. Смотрю, в самолет заходят несколько милиционеров и спрашивают паспорт и пропуск. Паспорт у меня имелся, а вот пропуска не было. Естественно, меня засунули в машину — и в отделение: расспрашивали, как я, такой шустрый, сумел без пропуска купить билет на закрытую территорию. Естественно, я им рассказал, где и как купил билет, они с кем-то поговорили по телефону, и я понял, что задерживать меня не за что, но когда там, где я буду работать, потребуют пропуск, все равно будут запрашивать у них, и они подтвердят. Поэтому, дескать, пусть едет и работает. Отвезли меня на вокзал, рассказали, как ехать в Холмск, и отпустили.

Утром, часов около восьми (если мне не изменяет память), я приехал в Холмск. Почему я выбрал этот город, ведь мог ехать и в Невельск, и в Корсаков, да в любой другой город? Но мечта моя была поступить на работу в Сахалинское морское пароходство, вот туда к 9:00 я и пришел. Меня приняли, но я попал в неприятную ситуацию. Прежде всего, когда меня принимали, были очень удивлены, что я не офицер запаса, и сразу задали вопрос: почему меня разжаловали? Я объяснил, что, когда Хрущев сокращал армию и флот на 1,2 миллиона человек, у нас ликвидировали военную кафедру. Кроме того, если бы я пришел сразу после мореходки и у меня к тому времени был рабочий диплом, то я, как мне говорили, должен был бы сдать только три аттестационных экзамена — и работай штурманом. Но в связи с тем, что у меня был перерыв четыре года, мне пришлось на аттестации сдавать все предметы.

Денег у меня было негусто, и я поселился в межрейсовом доме моряков — сутки проживания стоили для них десять копеек. Я жил в командном отсеке, в комнате на двоих, вместе со старпомом, ждавшим после отпуска назначения. Как-то мы разговорились, и он мне посоветовал: «Здесь ты будешь еще долго сдавать аттестацию, а у рыбаков сдашь быстро. Уйдешь в рейс, заработаешь — и на следующий год спокойно аттестуешься и пойдешь работать в пароходство». Я так и сделал. Пошел к рыбакам, в течение недели прошел аттестацию, хотя там тоже спрашивали довольно жестко. Но мне сразу предложили сдавать на третьего штурмана на СРТМ, а я, понимая, что действительно много забыл за четыре года, спросил: «А нет ли судна, где я мог бы работать четвертым штурманом?» Четвертый штурман несет вахту со старпомом, вахта считается несамостоятельной. Я и сейчас думаю, что поступил очень правильно: у меня был целый год, чтобы нормально подготовиться. Я, сдавая аттестацию, уже тогда знал, что направят меня четвертым штурманом на плавконсервный завод (сокращенно — ПКЗ) «Чернышевский».

Общая стабилизация корабля

Глава 5

Работа на судах Министерства рыбной промышленности

Четвертый штурман ПКЗ «Чернышевский»

Предложение попробовать красную икру

«Моя фамилия Иванов, а твою я запомнил»

У меня аппендикс, который просит его удалить

Операция на плавбазе во время шторма

Дня два я ждал подхода «Чернышевского» из Владивостока, а когда он прибыл, отправился на катере на судно, доложил капитану, отдал направление. Мне показали мою каюту, и я начал располагаться. Ко мне зашел третий штурман, вкратце рассказал о судне, о команде, о моих служебных обязанностях. А минут через десять после его ухода в дверь ко мне постучали.

Я открыл — передо мной стояла женщина. Я поздоровался, а она спросила: «Это вы наш четвертый штурман?» И сразу: «А вы ели красную икру?» А я ее вообще даже не видел. Я сказал, что не ел. Она мне: «Это мы сейчас поправим». И вскоре приносит большую деревянную миску с красной икрой, дает мне большую деревянную ложку и предлагает сразу есть. Как я ни пытался затащить ложку, полную икры, в рот — у меня не получалось. Но все же я кое-как справился с этим заданием, думая при этом, что сейчас мне станет плохо, но не подал виду, поблагодарил и сказал, что очень понравилась. Икру я отдал третьему штурману, и он отнес ее в холодильник.

На следующий день после первой своей вахты я сидел в каюте и переживал новые впечатления. Мне показали судно, рассказали, что я должен делать. Половину своих обязанностей я даже не запомнил — только основное: что я должен каждый день с судовым врачом осматривать судно на предмет чистоты, поэтому мне подчиняются все уборщики помещений и буфетчицы. Оказалось, что на плавконсервном заводе обычно работает восемьсот пятьдесят — девятьсот человек, а на промысле краба число сотрудников доходит до тысячи двухсот. Во время моей работы на «Чернышевском» трудилось около девятисот человек, при этом около двухсот работали с женами, остальные — это девушки в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Третьим штурманом был Володя Путинцев — я с ним сразу сдружился. Он был старше меня, да и все мои коллеги были старше: когда я пришел на судно, мне было двадцать три года. Так я начал новую жизнь на рыболовном флоте Советского Союза.

Прошло несколько дней. Мы стояли на якоре севернее Холмска, принимали красную рыбу — горбушу и делали консервы: горбушу в собственном соку, рагу и красную икру. В один из дней ко мне подошел третий штурман и сказал: «Завтра в 8:30 приходи ко мне. Там будут старпом, второй и я — будем с тобой знакомиться». Я отвечаю: «Володя, я вроде со всеми с вами уже знаком». Он засмеялся и сказал: «Что это за знакомство? Знакомство будет завтра в 8:30».

Утром я надел форму и пошел к третьему. Захожу. За столом сидят старпом, второй штурман и Володя. Стол пустой, но в центре стоят бутылка спирта и четыре стакана. Я поздоровался, а третий наливает в стакан спирт, смотрит на меня влюбленными глазами и говорит: «Пей». Я просто опешил. Смотрю на них: лица у всех серьезные. Думаю: проверяют, что ли? И как-то замешкался, а Володя снова говорит: «Пей». — «Весь стакан?» — спрашиваю. Он мне: «А что тут пить? Смотри», — выдохнул воздух и выцедил в себя весь стакан. Потом поставил его на стол и спрашивает у меня: «Слабо?» Я говорю: «А запить?» — «Может, еще закусить дать?» — «Было бы неплохо», — отвечаю и наливаю в стакан столько же. Выпиваю и не спеша иду к раковине. Пью воду и слышу: «Вроде ничего парень». Другой голос: «Хиляк попался». Так я прошел «знакомство», то есть прописку на новом месте. Правда, старпом сразу сказал: «На вахту сегодня не пойдешь. Иди и ложись спать».

Дни проходили однообразно. На вахте я следил, как принимают рыбу и чтобы рабочие вовремя спускали ее в цех, дабы не было простоев. Как-то раз мы принимали рыбу с левого борта, подходит ко мне матрос и говорит: «Геннадий Васильевич, там с правого борта подошел баркас с рыбой, и они просят вас». Спрашиваю его: «Ты сказал, что у нас нет места?» Он отвечает: «Конечно, говорил, но они требуют вас». Подхожу к другому борту, мне человек снизу кричит: «Рыбу принимай!» Я говорю: «Вам ведь сказали — нет места». А он мне: «Принимай! Я Иванов». — «А я Лобок, и говорю еще раз: места нет». Минут через пять на мостик поднимается капитан вместе с Ивановым и дает команду рыбу принять, объяснив, как это сделать, и добавив, что такие перемещения грузов — только с его разрешения. А Иванов, уходя, сказал мне: «Еще встретимся. Запомни: моя фамилия Иванов, а твою я уже запомнил».

На Сахалине горбуша уже почти не шла, и нас перебросили на Курилы. Мы стояли у Итурупа и принимали рыбу, я нес вахту со старпомом (как я уже говорил, вахта четвертого штурмана не самостоятельная, но я сам так просил, так как перерыв между мореходкой и работой у меня был четыре года и мне необходима была практика). Вахта у нас была, как и на всех судах, с 4:00 до 8:00 и с 16:00 до 20:00 в связи с тем, что мы стояли на якоре. Я сам принимал вахту, старпом приходил позже. И вот около семи часов у меня появилась боль в животе. Позвонил врачу, ответил на все его вопросы, он в чем-то засомневался и сказал: «Ложись на диван, сейчас подойду». Пришел, подавил на живот, и боль прошла. «Вот это специалист, — говорю. — Помассировал живот, и болеть перестало». Он качает головой: «Рано радуешься, надо посмотреть в динамике». Отвечаю: «Мой живот в твоем распоряжении, проводи свою динамику», — засмеялся и пошел сдавать вахту Путинцеву. С Володей мы поговорили с полчаса, потом я отправился на завтрак, а затем с врачом — осматривать судно на предмет чистоты и отдыхать. А на следующий день живот начал болеть еще сильнее и как по расписанию — снова около семи утра.

Снова пришел врач и после очередных манипуляций изрек: «У тебя аппендицит. Я терапевт и, как ты понимаешь, сделать операцию не могу. Пойду доложу капитану, пусть решает». Посмотрели на карте: прямо на траверзе на острове поселок и стоит знак больницы — небольшой крестик. Решили: спускаем бот, и мы с доктором идем на берег, в больницу. Больница, как и все дома, деревянная, зашли — там небольшой «предбанник». Я остался, а врач пошел дальше внутрь. Не знаю, сколько прошло времени, но слышу голоса, все громче и громче, но разобрать, о чем говорят, невозможно. Потом они, видно, перешли в соседнее помещение, и я отчетливо услышал сначала женский голос, который матом посылал нашего врача подальше, а затем голос доктора, изъяснявшегося в том же стиле. Тут открывается дверь, выходит дама, пьяная в дым, и говорит, показывая на меня: «Я ему хоть сейчас сделаю кесарево сечение, я тебе сказала, что я хирург-гинеколог». Доктор только огрызнулся на нее и сказал мне: «Пошли». Вижу, настроение у него хреновое, и иду на бот молча.

Пришли на судно, врач положил меня в госпитальный отсек — у меня постоянная боль, и он колет мне антибиотики. Вечером обрадовал, что связались по радио с авиационной базой на другой стороне острова и оттуда выслали вездеход, так что не позднее завтрашнего утра должны меня прооперировать. Утром же пришли невеселые вести: где-то около полуночи начался шторм, и военные сообщили, что машины дошли до перевала, а потом с ними пропала связь и на их поиски направлена группа спасателей. А мне тем временем все хуже. Тогда было принято решение об этой ситуации доложить в управление — и тут завертелось: нам дали команду идти навстречу спасателю, который сняли с какой-то экспедиции, а им, в свою очередь, приказали бежать к нам. Мне уже было настолько худо, что я плохо воспринимал эти передвижения. Доктор постоянно делал уколы.

Наконец к нам подошел буксир, меня в сопровождении врача переместили туда, и мы побежали на север вдоль Курильских островов, а навстречу шла плавбаза, которую сняли с промысла и послали к нам. Я сейчас думаю, что жив тогда остался лишь потому, что это был Советский Союз: страна могла себе позволить снять две базы с района промысла, что означало огромные убытки, и все ради одного человека.

Но вот мы встретились. Был шторм, и меня передавали со спасателя на базу в корзине, при помощи лебедки. От лебедчика в таких условиях потребовалось немалое умение. Как только я оказался на палубе базы, меня достали из корзины два матроса, подхватили — и сразу в операционную. Операционный стол был стабилизирован. Тут нужно объяснить, что это значит. Все вы, наверное, видели, хотя бы в фильмах, как проводятся операции. Но это на берегу, и там ничего не шевельнется, а как хирургу делать операцию, если операционный стол просто пляшет? Поэтому на судах есть специальное устройство для стабилизации стола. Судно всегда можно удерживать в каком-либо направлении, удобней носом на волну, поскольку проще стабилизировать килевую качку (у моряков рыбного флота есть такая шутка: «Рыбу — стране, деньги — жене, а сам носом на волну»). Поэтому операционный стол стабилизирован по килевой качке. Он стоит горизонтально по отношению к земле: нос судна поднимается, корма опускается, а стол неподвижен.

И вот я лежу на столе под местным наркозом. Сверху, над столом, громадная зеркальная люстра, а у меня перед головой высокий щит. Нос судна идет вверх, и я вижу в зеркале люстры свой распоротый живот, и даже кишки просматриваются. Врач говорит: «Не напрягайся! Тяжело работать». Потом вдруг медсестре: «Маску срочно!» Мне что-то прижали к лицу, и я провалился. Как я потом узнал, у меня там что-то лопнуло и разлилось. Операцию делали почти четыре часа: женщина-врач стояла на широкой подножке с одной стороны, а сестра с другой. А потом я еще месяц валялся у них в госпитальном боксе: долго не могли сбить температуру, а когда наконец сбили, то появились свищи.

Когда я пошел на поправку, за мной пришел СРТ, и на нем меня отправили в Малокурильскую бухту, а мне необходимо было в Крабовую. Диспетчер предложил мне остаться и переночевать, а завтра он даст команду и меня доставят на мою базу. Но я сказал, что неплохо себя чувствую, перевалю через сопку и там на любом добывающем судне доберусь до «Чернышевского» — вне очереди подойдет, сдаст рыбу и заодно меня доставит. Но пока я переваливал сопку, у меня разошлись швы. И меня передали на «Менжинский»: нашего врача куда-то отправили, а там госпиталь был укомплектован. Оба судна — и ПКЗ «Чернышевский», и ПКЗ «Менжинский» — были однотипными базами нашего управления, я и там провалялся почти месяц.

Через месяц меня выписали, и я вновь приступил к работе на «Чернышевском». В первый рабочий день пошел на обед (командный состав судна принимает пищу в кают-компании, а рядовой состав — в столовой; когда заходишь в кают-компанию и там уже обедает капитан, подходишь, спрашиваешь разрешения — он дает добро, и ты садишься на свое место), сел, кушаю, и вдруг капитан говорит: «Вот дожили! У капитана зарплата за этот месяц около тысячи рублей, а у четвертого — тысяча двести». Все над этим посмеялись, поздравили меня с выздоровлением и с тем, что я уже на своем судне, в своей каюте.

Вы, должно быть, удивились, почему у четвертого штурмана зарплата оказалась больше, чем у капитана. Дело в том, что для моряков был другой закон, касающийся оплаты больничного листа: им выплачивали сто процентов месячного заработка, а капитан получил только тысячу, потому что в это время был шторм и рыбаки не ловили рыбу, а соответственно, и не сдавали — значит, выход консервов был небольшим. Зарплату же платили в соответствии с количеством отгруженной потребителю продукции.

Глава 6

Дама, которой моя болезнь спутала все карты

Ночные приключения с женским полом

Экспедиция за деньгами

Землетрясение так напугало, что и о деньгах забыл

Как старпом тренировал мою память

Почему я не встречаюсь с молодыми девчонками

Совет Яковлевича «послать» капитана

Вечером сидел в каюте Володи Путинцева, а он мне и говорит: «Твоя болезнь спутала все карты одной нашей даме». Спрашиваю: «Как это? Не успел я тут ни с кем познакомиться». — «А тебе ничего и делать не надо, тем более знакомиться. У этой дамы (ее Людмила зовут) страсть на новых руководителей — она сама запрыгнет к тебе в постель, а на следующий день будет рассказывать своим подружкам: мол, я от четвертого штурмана пошла ко второму, а потом к кочегару; первые два слабаки, а вот кочегар — титан. Так что ты девочку не обижай».

Дня через три меня Володя спрашивает: «Ну что, была у тебя Людмила?» — «Была», — отвечаю. «И-и-и?» — «Володя, никаких „и-и-и“ не было. Я ей сказал, что себя не на помойке нашел и что не то развлечение она себе выбрала. Она только сказала, что я об этом пожалею». — «Правильно она тебе сказала. Ты дурак, Геннадий Васильевич, ведь она тебе подлянку запросто может сделать — уже не одному подпортила карьеру». Но она, слава богу, не приходила ко мне больше, да и Володя этот вопрос не поднимал.

Но вот другая дама однажды меня подставила, и очень круто. Начну с того, как я обычно уходил в море. Рейсы в то время были по девять-десять месяцев, я покупал сто — сто пятьдесят пар носков, сотню пар трусов, десяток рубашек, два костюма (костюмы, правда, покупал, когда возвращался из рейса). Носки я два-три дня носил, потом бросал в рундук, надевал новые, нижнее белье носил дольше, а когда рундук наполнялся, я брал это белье и нес в стирку: у нас были большие промышленные стиральные машины и паста вместо порошка — черта отстирает. После третьей но́ски носки́ летели за борт, так же я расправлялся и со всем нижним бельем, а по приходе в порт покупал новое по необходимости. Но в то время, когда я пришел на судно, денег у меня было немного, и белье я вынужден был стирать.

В тот день я сходил после вахты в душ, постирал трусы и майку (до вахты они должны были высохнуть) и лег спать в чем мать родила. А вахта была тяжелая, я зверски устал и ночью спал как убитый. Вдруг просыпаюсь от того, что с меня содрали простыню. Пытаюсь найти ее руками — не могу. В каюте сильный запах алкоголя. Включаю ночник над головой и вижу: стоит дама с моей простыней и говорит: «Я хочу тебя!» Пьяная вдрызг. Она мне: «Дай воды». У командного состава буфетчицы заваривали чай и наливали в графины. У меня, как у четвертого, каюта была очень маленькая, и графин стоял в специальном устройстве со стаканом. Я налил ей чаю, она берет его и швыряет мне в лицо: «Мудак!» Стакан вдребезги, я в воде и осколках стекла. Тут во мне проснулась злость, и я бросился за ней, чтобы хоть пинка дать.

Пробегаю за ней по всему командному коридору (там жили все судоводители во главе с капитаном), по трапу на нижнюю палубу, потом через кают-компанию и вылетаю на основную палубу, по которой можно пройти с бака на корму. И только там я осознаю, что на мне ничего нет. Надо быстрее бежать в каюту — не дай бог, кто-то увидит. Я-то надеялся, что в третьем часу ночи моего забега никто не заметил, но впоследствии оказалось, что это не так. Завод работает круглосуточно. Тем более там был вход в цех и в помещение к микробиологам.

Вскоре я заметил, что буфетчицы в кают-компании хихикают, показывая на меня своим подругам. Я вызвал к себе в каюту старшую буфетчицу и спросил, что это они так развеселились при виде меня, что во мне смешного? Она сначала отнекивалась, но я ее дожал. И она мне поведала, что вместе с другими буфетчицами сидела во время смены на кухне у окна раздачи и видела, как я несся в непотребном виде за дамой. А потом они об этом рассказали еще и Диме, моему матросу.

Я немного отвлекусь, чтобы пояснить: с каждым штурманом на вахте стоят два матроса: один на руле, второй — смотрящий вперед, через час меняются. Одного моего матроса звали Дмитрий, второго — Владимир. Надо сказать, что Дмитрий был очень талантливый парень. Я удивлялся, как хорошо он рисует, и всегда говорил, что ему надо учиться.

Так вот Дима взял и нарисовал такую картину: я сижу на туче, вокруг меня ангелы — одни подлетают ко мне с пивом, а другие улетают с пустыми кружками. Внизу ад, горят костры и в большущем котле, в смоле, женщины тянут руки в мою сторону, а черти кочегарят, подбрасывая дрова под котел. Все, в том числе и я, удивительно похожи. Я просил: «Отдайте мне на память», — но буфетчицы ни в какую. И Димка не стал рисовать мне такую же. «Тебе, — говорит, — зачем?» И я с ним согласился. А хихиканье вскоре прекратилось.

Мы работали у Шикотана, принимали скумбрию, делали консервы. Однажды утром меня вызвал капитан (он на плавконсервном заводе был в должности капитана-директора) и сказал, что посылает меня старшим вместе с главбухом, кассиром и пятым помощником на Кунашир, в Южно-Курильск, в банк — получить небольшой аванс на всю команду, а в команде было около восемьсот пятьдесят человек. Когда мне в банке пришлось забросить на спину мешок с этим «маленьким» авансом, я мгновенно почувствовал его на своей спине.

Главбух нам всем еще в банке выдала аванс, я попросил пятьсот рублей (шел 1968 год). Когда она услышала, какую сумму я прошу, предложила мне выписать больше, а я ответил, что мне хватит. Я тогда подумал, что она надо мной издевается: пятьсот рублей для меня были громадной суммой. Но Володя мне потом объяснил, что надо было брать хотя бы тысячу двести — тысячу пятьсот рублей. Я прикинул эти деньги на зарплату мамы и понял, что полторы тысячи рублей — это ее зарплата за двадцать месяцев.

Самое интересное было, когда мы вышли из банка. Мы шли в порт, где нас ждал РС, чтобы доставить в район Шикотана, где работал «Чернышевский». По пути, естественно, зашли в магазин, я взял три бутылки водки, двадцать пачек «Беломорканала» и еще какие-то мелочи из одежды. Только я сложил все в сумку и рассчитался (мои женщины что-то в этот момент рассматривали), как задрожала земля. Из здания магазина тут же все стали выбегать, и я тоже выбежал. Идем быстрым шагом в порт, и вдруг главбух, вся бледная, говорит: «Гена, где деньги?» Я разворачиваюсь — и бегом в магазин. Все кричат: «Ты куда?» Залетаю в магазин, хватаю мешок — и бегом обратно. В этот момент толчок — и на земле трещина. Хорошо, что я остановился и не попала нога в эту трещину — иначе я бы точно ее сломал. Но потом все, кто был в этом походе, рассказывали, как я забыл большой мешок с деньгами в магазине.

На судне все шло по-старому: вахты, какие-то мероприятия. Я понемногу изучал устройство судна, знакомился с заводским начальством, очень сдружился с Васей Улыбиным — он был замдиректора завода. Но больше всего, конечно, общался со своими коллегами. Старпом (его звали Владимир Алексеевич) как-то увидел, как я расписываюсь, и говорит: «Ты совесть имеешь? Представь: ты капитан, и в каком-то иностранном порту тебе в документах необходимо расписаться. Ну не стыдно? Это не роспись! Чтобы через неделю придумал и запомнил новую». Я попытался, но у меня ничего путного не получилось, тогда он сам сел и нарисовал, как я, по его мнению, должен расписываться. Я с неделю тренировался — и вот уже пятьдесят лет расписываюсь его изобретением.

Как-то раз он мне устроил тренировку памяти. Я на вахте каждый час определял местонахождение судна в море. Работали практически у берегов, и я брал пять-шесть пеленгов, записывал на листке бумаги и потом наносил на карту. В один из дней я вышел на мостик, взял пеленги и иду в штурманскую рубку. Открываю дверь в ходовую рубку — стоит старпом (на флоте старпома называют «чиф», что в переводе «начальник») и спрашивает: «Записал?» Отвечаю: «Да». — «Дай-ка листочек и слушай — я тебе анекдот расскажу». Я стою и слушаю, а рассказывать анекдоты он был мастер. Потом говорит: «Пошли в штурманскую — нанесешь пеленги на карту по памяти. Бывает, шторм, мороз — ты ничего не запишешь, а память развил — и прекрасно». Он так меня мучил около месяца, пока я не стал приходить в рубку без бумажки.

Наш второй штурман (он работал на судне с женой) тоже учил меня уму-разуму, и если видел, что у меня что-то не получается или я с чем-то долго разбираюсь, то говорил: «Гена, забудь, чему тебя учили в училище, и смотри сюда». Они оба были лет на десять-двенадцать старше меня, и благодаря им я очень быстро усвоил штурманскую науку. Считаю, что этот рейс и помощь коллег сделали из меня штурмана.

А как-то раз чиф мне говорит: «Гена, смотри, сколько девчонок, а ты стоишь и треплешься с бабушками. Неужели тебя не интересует молодежь?» Отвечаю: «Владимир Алексеевич, что хорошего будет, если эта молодая девушка влюбится и будет надеяться, что я на ней женюсь, а потом станет проклинать меня всю жизнь? Жениться я не собираюсь, поэтому если получается познакомиться с кем-то, то дальше „привет, как дела“ я сам не допускаю».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.