Бесплатный фрагмент - «Субцивилизация»

(записки лагерного садовника)

Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Книга содержит изобразительные описания противоправных действий, но такие описания являются художественным, образным, и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий. Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет. Пожалуйста, обратитесь к врачу для получения помощи и борьбы с зависимостью.

ПРОЛОГ

«Тук… тук… тук…» — деревянный молоток-киянка в руках человека, облачённого в тёмно-синий камуфляж, умело и старательно выбивает ритм, пробегая по железным решёткам на окнах, засаленным стенам и истёртым половицам. «Техосмотр» не менее двух раз в день в ходе контрольных проверок и обысковых мероприятий (шмонов) — привычная и обязательная процедура на предмет подпилов, подкопов и порчи казённого имущества обитателями казённого же «дома», именуемого простым и страшным словом — тюрьма…

Этим словом издавна обозначают не только специализированный вид учреждений системы исполнения уголовных наказаний. Оно стало синонимом понятий «неволя», «изоляция от мира», и им собирательно-нарицательно называют все многочисленные типы и виды «казённых домов»: и следственных, и исправительных, и всех прочих. Иными словами, тюрьма — это сокрытый в недрах большого мира субмирок со своей специфической формой общественного бытия, со своими писанными и неписанными законами, куда попадет человек, по тем или иным причинам потерявший право на свободу. Так сказать, в принудительном порядке. Случайно или закономерно, заслуженно или по недоразумению — всё это темы для отдельного разговора, как и вопросы: на сколько? надолго ли? на время или, может, навсегда? Ясно лишь одно: этот субмирок, окружённый тайнами, мифами и колючей проволокой, спрятанный, в том числе от любопытного ока, за чередой заборов, зарешёченных окон и стальных дверей, имеет совсем иное устройство, чем то, к чему привык угодивший в него человек. И, стало быть, жить ему придётся, хочет он того или нет, по иным правилам и понятиям. А главное, он и сам со временем станет иным, этот человек.

Это вовсе не означает, что он будет лучше или хуже, чем раньше, хотя, казалось бы, что хорошего может ожидать его за решёткой? Но в любом случае этот трудный путь, который ему суждено пройти, не оставит его прежним…

Понять те или иные аспекты жизни в закрытом сообществе социального субмирка, каковым является тюрьма, очень и очень непросто. Далеко не всё здесь увязывается с банальной логикой, а многое вообще вступает в противоречие с тем, что принято считать рациональным.

Мирок этот при желании можно сравнить с капустным кочаном. Отрывая лист за листом, приоткрывая одну тайную завесу над другой, мы пытаемся добраться до чего-то сокровенного, а в итоге находим ни на что не годную кочерыжку…

Тогда начинаем ворошить груду листьев — а вдруг где-то что-то упустили. Потом придёт осознание, что ценность-то, по видимому, заключалась в самом процессе нашего поиска и в том, на что мы в конечном итоге употребим эту кучу капустного листа, какое блюдо из него состряпаем: отвратительную тошнотворную баланду или вкусный и полезный кулинарный шедевр…

Однако, полезное, но пресноватое блюдо заведено приправлять острыми и пряными специями. Так и в этой книге — несмотря на серьёзность и остроту затрагиваемых вопросов и проблем, без специфических тюремных историй и субкультурных нюансов не обошлось. Впрочем, далее вы всё увидите и поймёте сами.

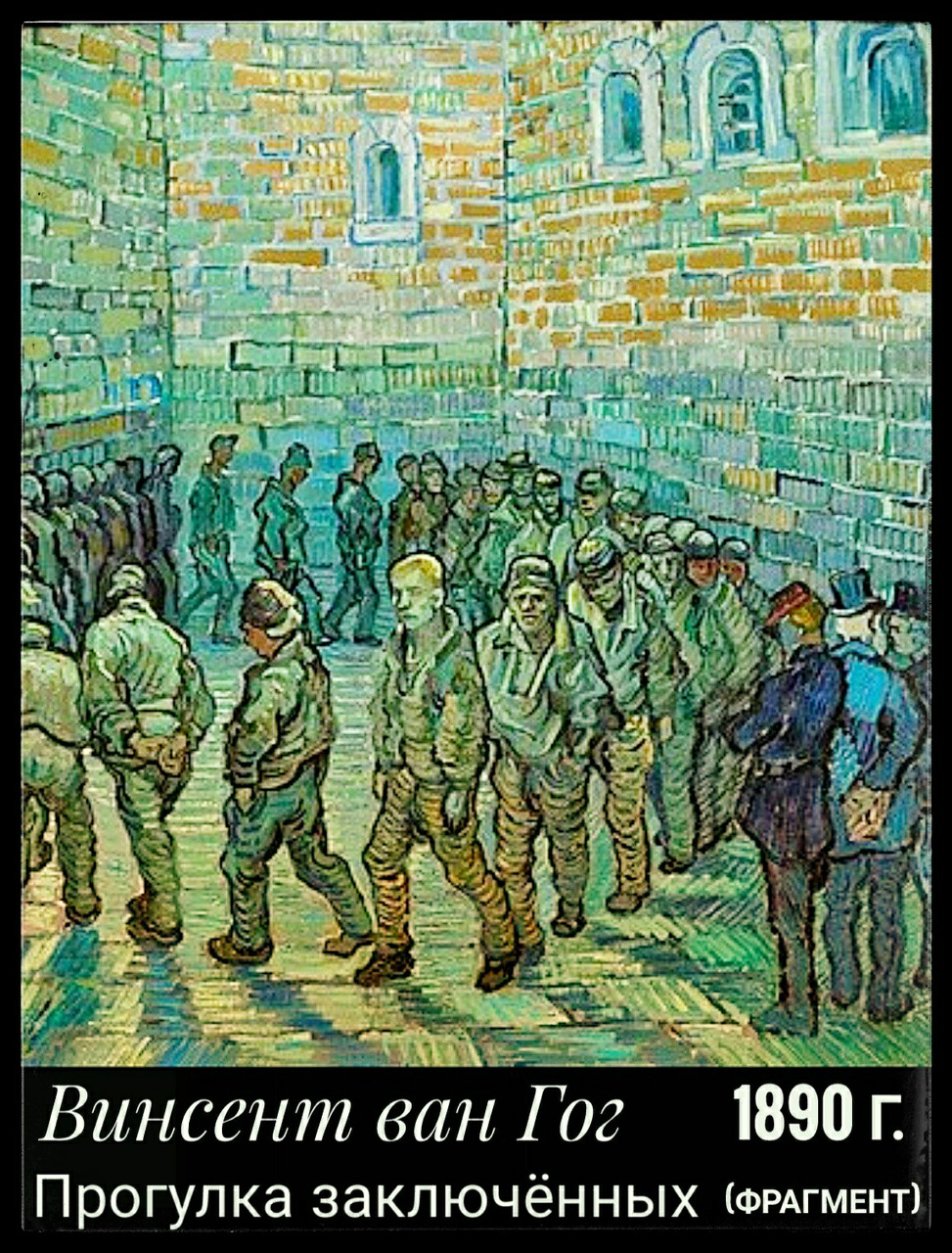

О тюрьме написано очень много книг. Разных: и хороших, и не очень, и правдивых, и так себе — тень на плетень. Не меньше книг было написано и в самой тюрьме её узниками. Мировая литература знает массу тому примеров. Писателей и поэтов, тоже случается, не минует чаша сия.

Время, однако, не стоит на месте. Оно вносит свои поправки и коррективы в устоявшиеся догмы и порядок вещей, требует перемен даже в тех сферах, которые ещё недавно казались напрочь застывшими, незыблемыми и неприступными. Это, главным образом, и послужило поводом для создания настоящей книги. Она написана в тюрьме и о тюрьме…

Добавить к сказанному нечего. Лучше откроем следующую страницу и осторожно постучимся в дверь, за которой скрывается таинственный и пугающий мир «субцивилизации»: ТУК-ТУК-ТУК…

Раздел I. К ТАЙНИКАМ «СУБЦИВИЛИЗАЦИИ»

Глава 1. «Рукописи не горят!»

В одном из рассказов* я, было дело, поведал историю о том, как однажды, отбывая наказание в колонии строгого режима, мне удалось спасти от утилизации списанные из лагерной библиотеки замечательные книги, которые на воле днём с огнём не сыщешь.

Здесь я по этому поводу ругаться не хочу: в том рассказе это уже сделал, да так, что на эмоциях сломал авторучку! Помню, ещё удивился собственной агрессивности. И ручку жаль было — они тут на дороге не валяются. А как было не ругаться? Абсолютно новый, без следов прочтения, изданный в большом формате сборник Венедикта Ерофеева, «Телефонная книжка» Евгения Шварца, «О поэтах и поэзии» Дмитрия Быкова, «Стихи про меня» Петра Вайля и другие. Даже две книжечки Маруси Климовой! Вот откуда они тут взялись? То-то! Тюремный субмирок полон сюрпризов — только успевай собирать и ныкать по загашникам!

О классиках умолчал сознательно. Как на грех, попались самые любимые мной. Потому и умолчал. Не хочется снова расходиться листов на пять, ручку сломать и так далее. Канцтовары, повторяю, на нас тут с неба не падают, приходится ими дорожить. Да к тому же это никому не интересно и не нужно. Всем ведь и так понятно, кто в подобных учреждениях работает.

А дело было так.

Выполнял я как-то утром свои дополнительные обязанности. То есть наряду с прямыми обязанностями лагерного садовника — рабочего по озеленению зоны, есть у меня вот уже несколько лет и по сей день ещё и ответственная, но не обременительная и, скажем прямо, бонусная функция помощника при магазине колонии.

Для вольного человека это занятие покажется отстойным. А вот мне, например, даже занятно наблюдать, что меня встречают и провожают завистливые взгляды многочисленных обитателей зоны (уборщику завидуют — не смешно ли?). Да и в любом случае, всё лучше, чем сортиры мыть или строчить весь день, не разгибаясь, на швейной машине.

В общем, собрал я в то утро пустую гофротару — картонные коробки из-под продуктов, упаковал в мешки, вытащил их на плац, закрыл магазин на замки, надменно покрутил связкой ключей на пальце и демонстративно спрятал их во внутренний карман телогрейки. Потом равнодушно обвёл глазами мёрзнущую очередь, которая выстроилась возле магазина, несмотря на то, что до его открытия оставалось ещё больше часа.

В очереди тусовалась, или, как здесь говорят — терсилась, разная шушера, которая, подобно бабкам, повинуясь ещё совдеповским рефлексам, спозаранку наводит беспонтовую, то есть бессмысленную, суету у торговых точек, сплетничая, обсуждая всех и вся и, конечно же, сетуя и ропща на свою «несчастную» долю.

На их глупые и однотипные вопросы, задаваемые мне изо дня в день и из года в год: «А во сколько ларёк откроется?», «А когда будет завоз?», «А что привезли?» я высокомерно дал такие же дежурные, однотипные, но умные ответы, какие давал также изо дня в день и из года в год: «Как положено!», «Не знаю!», «Не знаю и знать не хочу!

И дело даже не в том что я вредина и зазнайка. Это есть, грешен. А в том, что у них перед носом установлен внушительных размеров стенд с графиком работы магазина. Кроме того всем известно, и это ведь тоже изо дня в день из года в год, что магазин, он же ларёк, открывается в 10:00, товары завозят по понедельникам в соответствии с утверждённым перечнем, в котором нет и никогда не будет ни пива, ни портвейна, ни многого, о чём они так мечтают. Прайс-лист, блин, тоже у них перед носом.

Так зачем же они у меня спрашивают? А вот зачем: просто у них, как у тех же совковых бабок, есть такая некрасивая плебейская черта, почти мания — напомнить о себе, привлечь внимание, чтоб при случае закосить под знакомого и что-нибудь урвать. Мол, вдруг он забыл, что я есть, такой хороший, а тут вспомнит и авось какую-нибудь скачуху подгонит**.

Отделавшись таким образом от назойливых шопперов-маньяков, я царственным жестом закинул мешки за плечи и величаво проследовал мимо дежурной части на хоздвор. Там у нас расположена площадка с мусорными контейнерами…

Многим из вас покажется странным, мол, чем он гордится? Чему тут можно завидовать? Тому, что мусор из магазина на свалку выносит?

Видите ли, в отличие от той, свободной, жизни с её понятиями, здесь, по эту сторону от забора с колючей проволокой, царят иные законы и нормы. Они вносят особые коррективы, скажем так, в этику поведения и отношение к жизненным ценностям. И нормы эти возникли не спонтанно из ниоткуда, а обусловлены насущной необходимостью, инстинктом выживания и простым человеческим желанием возвратиться на свободу, домой, к родным. Поэтому моя скромная миссия — это даже не подработка, а, скорее, своего рода скачуха! Она даёт мне негласное право держать при себе ключи от ларька и рулить движухой по собственному усмотрению и разумению.

Товары доставляются сюда в ограниченном количестве, и на всех чего-нибудь да не хватит. Вот тут-то и появляется соблазн проявить своё «могущество». А именно, сделать так, чтобы лучшее досталось тому, в ком заинтересован, точнее, кто смог заинтересовать…

Те, кому довелось пожить при Советском Союзе, полагаю, поняли меня с полуслова. Молодому поколению поясню. Представьте, что вы на необитаемом острове. И вас сто человек. Три раза в день вертолёт, например, или дрон кружит над вашим островом, и сбрасывает вам по сто кусков хлеба, по сто порций перловой или ячневой каши и по стаканчику тёплого жидкого чая на каждого, а в полдень, кроме каши, ещё и по миске варёной капусты. И так каждый божий день в течение нескольких лет. Печально, не правда ли? Но кроме этого вертолёт раз в неделю подкидывает вам ещё мешок с кока-колой, сникерсами, какими-нибудь бургерами, тортиками, сигаретами. Только не по сто штук, а скажем, по пятьдесят одного, по десять другого, по пять третьего и так далее. А вокруг ни магазинов, ни гипермаркетов, ни транспорта, ни интернет-доставки. Даже смартфонов, и тех нет. Поэтому, как только вертолёт в очередной раз закинет мешок с ништяками, вся ваша голозадая ватага, включая больных, хромых и плоскостопых, позабыв о своих хворях и скорбях, обгоняя друг друга, несётся дербанить этот мешок к месту сброса. Короче, кто успел, тот и съел, а остальным — шиш!

Кстати, в этой гонке будут участвовать не все. Иные гордо останутся стоять в тени пальм, курить бамбук и с достоинством ждать, скрепившись, когда весь этот дурдом закончится. А иным и бежать никуда не надо — им всё принесут, добытое праведно или неправедно. Сами принесут, да ещё и с поклончиком. Но таких единицы. Пять-десять, не больше.

Основная же масса, вдоволь натолкавшись, наоравшись, оскорбив друг друга самыми последними словами, даже кое-кого побив, сияя счастливыми лицами, возвращается с той или иной добычей. За ними плетутся несолоно хлебавши менее расторопные и удачливые. Короче, естественный отбор по Дарвину…

Эту сценку я обыграл так наглядно для молодёжной аудитории. Представители моего и более старшего поколения не раз имели возможность понаблюдать подобное в обычном свободном мире, скажем, в конце восьмидесятых или в девяностые, причём не только в российской глубинке, но и в самой Москве…

В зоне же, напротив, такое невоздержанное поведение в былые годы не наблюдалось. То есть примерно до середины десятых годов нашего века. Проявление жадности, необузданности, рвачества считалось для зэка верхом неприличия и дикостью. Это было непозволительно, так как противоречило арестантским понятиям. Зэк не смел даже помыслить о том, чтобы опередить или тем более обделить другого зэка. Если же он вдруг как-то проявлял подобную склонность, его неминуемо ждало наказание в диапазоне от словесной укоризны до использования грубой физической силы. Это зависело от полноты проявления пагубной склонности.

Таких, помню, обзывали всякими оскорбительными словами, как-то «дичь» (т.е. некультурный), «кишкоблуд» (обжора), «устрица» (проныра), «мышь» (скупердяй, жадина), «бабка». И приговаривали при этом: «Кишкоблудство приводит к жопоё+ству», напоминая, что в голодные времена невоздержанные к еде начинали обслуживать других, стирая им за еду бельё, вплоть до трусов и носок, и даже приторговывать собственным задом. То есть становились, так называемыми, рабочими петухами — лагерными проститутками мужского пола.

Кстати, о бабках. Знаете, кто такой Витёк Мохов? Некогда он лихо помелькал по телеканалам под лэйблом: «скопинский маньяк». Это тот самый, кто в подземном бункере под частным домом несколько лет содержал двух юных девиц, насиловал их, а родившихся младенцев подкидывал в подъезды домов. Больно уж его журналисты любили: иные лет двадцать кормились в лучах его «славы». Я с ним шесть лет провел на одной зоне. Как говорится, бок о бок. Но мне о нём и рассказать-то нечего: ушлый, хитрожопый и ехидный старикашка, каких в каждом городском дворе — десяток! Тут он, в общем-то, ничего дурного себе не позволял. Даже пользу приносил: из барака по утрам парашу чалил. Правда, не с дерьмом (бараки в наше время всё же оснащены элементарными удобствами), а с пищевыми отходами, вываренной чайной заваркой (нифелями) и разной дрянью. Звали его «Мох», а те, кто ухитрился «подсосаться» к его пенсии, как щенки к суке, то и вовсе дядей Витей. Помню ещё, улыбка у него была до того гадкая, что так и подмывало огреть его лопатой по заду. Тут он всё больше помалкивал — дурак дураком, но инстинкт самосохранения функционировал исправно. А вот потом, после освобождения, на ТВ перед Ксюшей Собчак исповедывался и ябедничал, что в отряде его называли бабкой, хотя кишкоблудием он здесь особенно не грешил и задом не торговал. Так вот бабкой-то его звали не по этим причинам, а из-за глупости, чрезмерного любопытства и низкого социального статуса на фоне преклонного возраста. Ну, если б звали не бабкой, а бабушкой или бабулей, что, лучше бы было?

После того, как в конце нулевых впервые осуждённых (первоходов) стали изолировать от многократно судимых (второходов и рецидивистов), распределяя по разным зонам, арестантские понятия начали провисать. Но ещё несколько лет в зонах для первоходов преобладали те, кто эти понятия впитал до мозга костей и строго им следовал.

Эта реформа затевалась, в том числе, с целью искоренения так называемых воровских традиций, арестантских законов и связанных с ними понятий и ценностей.

В результате с середины десятых годов зоны для первоходов наводнили юными наркоманами, осуждёнными за мелкий сбыт наркотиков, с явными следами, точнее, последствиями употребления сильнодействующих синтетических психотропных средств, попросту полуадекватными. Наперегонки с ними в эти зоны ломанулись старые деградировавшие алкаши, осуждённые за преступления, связанные с сексуальным насилием и совращением малолетних. Вся эта шушера прибывала, а бывалые зэки, разумеется, постепенно освобождались. С ними утрачивались прежние правила, забывались ограничения, менялись нормы и само отношение к этому «мирку».

Однако реформаторы цели своей не достигли. Понятия-то в целом остались, но приняли иные, уродливые, искажённые формы, не обоснованные ничем — ни традициями, ни логикой. Реформы исправительной системы по социализации оступившихся граждан, как это обычно заведено на Руси, вместо перевоспитания преступников привели к очередному бардаку и махновщине: сегодня одна постанова, завтра — другая, послезавтра — третья, да одна дурней другой…

А мы вернёмся к нашим баранам.

Да, имея доступ к торговой точке на зоне, можно было бы крутиться, замутить «движ-барыш» какой-нибудь. Всё само идёт в руки. Но, довольствуясь малым, я вот уже несколько лет при этом деле. И почту за благо быть при сём до конца своего срока. Почему? Да потому, что помню, чем закончилась «Сказка о рыбаке и рыбке». В одночасье можно лишиться и того малого подспорья в поддержании своего жалкого существования. Всё бренно в этом мире. А уж в нашем мирке и подавно.

Зона — это место, где любой человек, если он зэк, какие бы великие заслуги перед начальством за ним не числились, как бы ни был он хвалён и обласкан, за две минуты без видимых причин может превратиться в конченного х++плёта, и никогда уже не добиться прежнего положения. Мирская слава бренна. Бытие бренно. Всё эфемерно. И, особенно, репутация зэка: и эфемерна, и непредсказуема, да ещё и служит порой разменной монетой.

Элементарно могут наябедничать. Как у нас говорят — настучать. И никто не станет разбираться и вникать в суть дела. Потом остались же ещё в зоне и нормальные зэки с теми ещё, былыми понятиями. За барыжный движ могут и спросить*** — настучать уже без кавычек, то есть по голове. Но и это всё не главное. Ведь можно делать так, что никто и не узнает, не предъявит и не спросит.

Дело в том, что я, к моменту написания этих строк отбыл более двенадцати лет срока и сам застал ещё старые порядки, привык к ним, и мне что-то мешает «переобуться» на ходу. Как говорится — неприемлемо. «Живи, кем жил», — гласит древняя тюремная мудрость. Наживаться на ком-то мне не позволяет не только совесть или что там ещё от неё осталось в глубинах моей многострадальной души, но и пресловутая арестантская сознательность. Претерпев в жизни столько несправедливости, самому не просто охота, а стало жизненно необходимым по мере сил и возможностей эту самую простую, банальную, житейскую справедливость всюду и всячески насаждать. Отрадно сознавать, что я в этом далеко не одинок. Поэтому у меня в первую очередь и вне графика отовариваются истинные трудяги. Те, кто заслужил: помогал разгружать товары, приходил чинить электропроводку, отопление, чистить канализацию или внёс иной вклад на пользу общему делу. Всё, как при коммунизме: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Остальные — по положенности, в порядке живой очереди и в соответствии с графиком.

Кстати, несмотря на сословность, даже кастовость социальной структуры арестантского общества, в его моральных принципах ох, как много общего с принципами коммунистической морали! Было раньше… Но осталось теперь — с гулькин нос! Да и то, больше на словах.

Так что вся моя надменность и высокомерие, связанные якобы с обладанием комплекта ключей от тюремного ларька, конечно же напускные. Моя работа мне досталась тоже не за красивые глаза. Перед этим я пять лет верой и правдой отмахал метлой, снеговой лопатой и ледорубом. Естественно, в зависимости от времени года и погодных условий. И при этом в любое время суток и уже вне зависимости от тех же погодных условий. О знаниях, умениях и навыках даже не упоминаю.

Так что право махать теперь кроме метлы и лопаты связкой ключей я честно и справедливо заслужил. В отличие от тех, кому зазорно брать в руки веники, мётлы и лопаты, кто в мороз грелся в бараке, сладко спал свои положенные восемь часов, а днём, в дождь и снег, украдкой дремал в тепле. Мне ничуть не жаль тех, кто вчера свысока, чуть ли не брезгливо посматривал на работяг, а сегодня жалобно скулит, чтоб я хотя бы на пять минут пораньше открыл магазин, впустил их погреться, или «притормозил» пачечку сахара и килограмм репчатого лука… И это мужчины? Мужики?

«Не положено!» — не грубо, но ледяным тоном отвечаю, и с каменным лицом шествую мимо них со своими мешками к месту утилизации.

Не спорю, моё поведение меня не красит. Это тоже своего рода плебейский совковый пережиток. Главное, что я это хорошо понимаю и держу под контролем. Под самоконтролем. Тюрьма — отличное лекарство от избыточной сентиментальности и ложного милосердия. Я всегда считал, что надо быть добрым, но нельзя быть добреньким. Увы, только в тюрьме я понял истинное значение этих слов. Познал на практике. Так что поймите меня правильно…

…На полпути до мусорного бака я повстречал одного дюжего зэка. Он работал уборщиком в воспитательном отделе колонии. За его плечами тоже был мешок. Мы поздоровались.

Подойдя поближе, я разглядел характерные очертания на поверхности его мешка. Их ни с чем другим не спутаешь. Это были книги.

Парень был лет на пятнадцать моложе меня, крепкий на вид, но добродушный, да и отсидел гораздо меньше. Поэтому, чтобы заранее пресечь излишние препирательства и причитания, я избрал тактику моральной атаки, для чего, изобразив строгость, скомандовал:

— Стопэ!

Он испуганно посмотрел на меня и промямлил:

— Зачем?

— Откуда книжки несёшь? — напирал я.

— Списали из библиотеки. Сказали сжечь или в макулатуру.

— Я ща тебя сожгу! Или в макулатуру. Бумагу из чего делают?

— Как из чего? Из дерева вроде…

— Ну, вот! Прикинь, сколько из тебя бумаги можно сделать?!

До парня дошёл смысла шутки, и он заулыбался:

— Ну хорош…

Меня-то он, конечно, нисколько не боялся. А смотрел опасливо потому, что побаивался начальства, которое наверняка ему пригрозило чем-то, если списанные книги «расползутся» по зоне.

— Ставь мешок и проваливай, — не церемонился я.

— Ммм… — ерепенился Мишка, так звали парня.

— Хули мычишь. Иди. Я сам отнесу.

— Только это… — сдавался он. — Дядь Сань, чтобы это…

— Иди, я сказал. Ещё учить меня? Без тебя знаю. Иди! — ворчливо, но уже с шутливый улыбкой выпроваживал его я.

Он в нерешительности ушёл. Глупый, но всё же ответственный. Тут таких ценят. Не захотел ссориться — кишка тонка!

Спешно и нервно рылся я в его мешке, перебирал и складывал по стопкам книги, изрыгая при этом страшные ругательства:

— … ваш рот… суки… гандоны дырявые! — хорошо так, сочно, смачно, с душой, с сердцем оттягивал я безымянных вандалов.

Поглаживая грязную обложку томика Булгакова с тем самым романом, мысленно приговаривал:

— Несомненно, Вы правы, мессир. Рукописи не горят! Зато знаете, как горит издательская продукция и прочая полиграфия! Жарко горит! Лучше берёзовых дров. Только еретиков сжигать!…

Тут-то мне и попалась злосчастная «Социологическая энциклопедия»…

Примечания к главе 1:

* Игоревич А. Праздник в клеточку. Изд-во АСТ (сетевое издание), 2025 г.;

** скачуха — поблажка, возможность, привилегия; подогнать — дать, подарить (жарг.);

*** барыжный движ — перепродажа чего-либо, извлечение выгоды для себя за счёт других; спросить — 1) призвать к ответу; 2) предъявить претензии; 3) наказать за неблаговидный поступок и нарушение постанов (жарг.).

Глава 2. Субкультура или субцивилизация?

«… А дядя добавил:

— Дурные знакомства портят хорошие манеры.»

(С. Моэм. Пироги и пиво, или Скелет в шкафу)

«Не обманывайтесь:

худые сообщества развращают добрые нравы.»

(Апостол Павел, 1 Кор. 15:33)

«Разве я против законной власти?

Но плохая политика портит нравы, а это уже по нашей части.»

(Иосиф Бродский)

Ох, уж эта злосчастная премудрая энциклопедия…

Не будь её, или не попадись мне она тогда, в том Мишкином мешке, не сидел бы я сейчас, ссутулившись за столом после трудового дня, не корпел. И не мучал бы ни себя, ни вас.

Поначалу я даже обрадовался — очень красиво оформленная книга: высокая, широкая, толстая, иллюстрированная, в отличной сохранности, издана в начале десятых, то есть неустаревшая.. Приятно в руки взять! Было. В первый момент…

Не запомнил ни автора, ни правильное название. То ли «Большая социологическая энциклопедия», то ли «Полная социологическая энциклопедия», то ли «Энциклопедический социологический словарь». Не помню, хоть режьте на части. Помню, что действительно и полная, и большая. Словом, солидная.

Да-да, обрадовался. И было чему. Ведь до тюрьмы социология и социальная психология входили в круг моих научных интересов. На стыке с педагогикой и психологией личности и межличностных отношений эти науки сопровождали направление моей работы — девиантологию. Тем более в её прикладном аспекте — профилактическом. Дело в том, что все эти научные области, а также медицина и правоведение тянут одеяло девиантологии каждая на себя, считая её своей прерогативой, выдумывая свои термины, присваивая чужие либо истолковывая их каждая на свой лад.

В общем-то, мне уже лет десять как плевать с самой высокой колокольни, да хоть с Эйфелевой башни или вершины Эвереста и на девиантологию, и на социологию, и на педагогику с психологией, не говоря уже о правоведении с медициной, будь они все трижды неладны. Скажу Вам по секрету, что они все задолго до меня уже были неладны. И не трижды, а семижды семь. Поэтому от моих плевков и проклятий хуже они не станут.

Тем не менее какое-то ностальгическое малодушие заставило меня тогда забрать и её, энциклопедию эту, вместе с произведениями классиков и современников…

Увы. На следующий день она уехала тем же утренним рейсом, но уже в моем мешке, составив достойную компанию растоптанным картонным коробкам, чтобы вновь окунуться в извечный цикл круговорота углерода в природе.

Правда, накануне произошла сцена, почти детально совпавшая с описанной М.А.Булгаковым в повести «Собачье сердце». Ознакомившись с содержимым энциклопедии, я встал из-за стола, нахохлился, выпятил грудь колесом, поправил указательным пальцем очки на переносице, скрестил руки на груди и бранчливо рявкнул: «В печку её!»…

Будь у меня в лагерном бараке свой собственный книжный шкаф, я б её, безусловно, оставил даже ради эстетики — больно уж красива на вид. Но увы, это хоть и своеобразный дом, но не до такой степени!

По закону в своей сумке с личными вещами я имею право хранить не более десяти книг. Нет, ну в самом деле, не Булгакова же с Венедиктом Ерофеевым мне выбрасывать ради этой лабуды? Вот и пришлось отправить её в новое приключение, которое, скорее всего, закончилось аутодафе, ибо она оказалась самой натуральной еретицей…

В одном из рассказов* я делился мыслями о том, что у книг, как и у людей, своя собственная судьба, своя миссия в этом загадочном мире. Как знать, может, она вовсе не погибла, а украшает сейчас кабинет какого-нибудь прапорщика из нашей конторы**.

Худо, коли книга никому не нужна. Она похожа на одинокую брошенную женщину. И жаль её, и в дом не притащишь надолго. Увы. Все щупают, хвалят и никто не берет… А кто виноват? Прежде всего тот, первый мужчина, который забил ей голову всякой ересью и наполнил её внутренний мир разной бесполезной чепухой. Да так, что все усилия второго мужчины, как он её ни наряжал, ни ангажировал, ни презентовал, оказались тщетны…

Ярок, но короток век бездарных, доступных, безвкусно накрашенных китчевых «давалок». Они за короткий срок проходят через множество невзыскательных рук и вскоре, потрёпанные и дырявые, безжалостно летят в вонючий мешок какого-нибудь Мишки-уборщика.

Долго живут чопорные, холодные и неприступные «старые девы» и «синие чулки». Но их не менее жаль. Они несчастливы, а долгая их жизнь скучна и неинтересна. К тому же они пребывают в вечном страхе от того, что так и не дождавшись своего единственного благоверного, оставшись тайной за семью печатями для легкомысленных мишек и гришек, в любой момент могут отправиться в братскую могилу, да ещё за компанию, страшно сказать, с выше упомянутыми использованными, крашенными потаскухами!

Се ля ви. Везёт в этой жизни тем и только тем, кто сам по себе либо через усилия, натужно, смог вписаться в гармонию окружающего мира. А вот той красивой разумной книжке не повезло. Она не вписалась в гармонию или, если угодно, субгармонию тюремного мирка…

Раскрыв обложку этой книженции, я сначала пробежал глазами по издательским реквизитам и регалиям автора. Они также оказались солидными и впечатляющими. Удовлетворённый этим, я быстро отыскал толкование знакомых мне понятий: делинквентность, девиантное поведение и прочее. Внимательно ознакомился. Поулыбался по поводу упорной незыблемости наук, которые призваны быть мобильными, а не сидеть на догмах. Поспорил мысленно с автором, но отнюдь не в резкой форме, а вовсе снисходительно и добродушно, закончив словами Паниковского: «Сразу видно человека с раньшего времени». Это по поводу автора. Он мне показался таким божьим одуванчиком — консерватором и фундаменталистом. Полистал туда-сюда. Подумал: незаменимая вещь для студентов! Текст сухой, сжатый, лаконичный. И на колонки разбито всё так, что весьма удобно — бери ножницы и дело в шляпе: получится замечательный набор шпаргалок для экзамена! Автор-то, похоже, с чувством юмора. Ну академик! Ай-да сукин сын! Ловко придумал, как тираж спихнуть — поди вмах раскупили студентики…

Тут угораздило меня открыть страницу, где разъясняются такие понятия, как тюрьма, тюремное сообщество, тюремная субкультура. Ознакомился. Перечитал ещё дважды. Понял, что подобная ахинея не имеет аналогов. Затем направился к отбывающему наказание в нашей колонии поэту Петру Слобожанину: не чтоб посмеяться вместе с ним, а как бы пожаловаться, что ли.

Возмущение так переполняло меня, что я твёрдо решил, нарушив всевозможные конвенции, взять на себя функции военно-полевого суда и приговорить эту псевдоучёную мадам к высшей мере наказания.

Даже Слобожанин со свойственным ему гипертрофированным человеколюбием и всепрощенчеством, недоумённо смотрел то на текст, то на меня, и не стал возражать против казни. Ранее подобного я за ним не замечал.

Как говаривал мой незабвенный научный руководитель лет этак тридцать тому назад: люди науки по своей природе и сути, а главное — по способам и подходам к процессу познания поделились на два лагеря: куры и орлы. Куры скрупулёзно, ставя лишь формально перед собой цель, копаются в научном материале, перебирая лапками каждую песчинку и крупинку. Основные их методы — анализ и индукция. В итоге они нарабатывают огромную кучу трудоёмкого научного груза, иногда находя ценные зёрна, а иногда и нет.

Орлы же парят в облаках научной мысли, больше работая головой, а не руками. Вооружившись методами синтеза, дедукции и абстрагирования, а также глубокими знаниями мирового научного наследия, орлы обретают в итоге и чёткие цели, и великие идеи, которые после доказывают. Да. Они порой ошибаются. Однако, действуя таким образом, орлы попутно порождают массу других ценных идей и гипотез, на что куры, увы, не способны.

Мой научный шеф говорил также, что те и другие типы учёных одинаково важны для науки. Но всё-таки величайших вершин достигают орлы, а не куры…

И вот теперь я задумался: к какому же типу можно отнести автора этого сборника шпаргалок?

Будь он курицей, припомнил бы, докопался, что в тюрьмах сидели и сидят не только урки и разные дегенераты. Что, бывало, сиживали тут и светила науки, чей авторитет никогда и ни у кого сомнений не вызовет: академики Вавилов и Королев, авиаконструктор Туполев, например. И многие другие. Небось, когда этот чудо-профессор социологии летал самолётами Ту на всякие симпозиумы, задница у него не чесалась оттого, что самолёт сконструировал бывший зэк.

А ещё сидели в тюрьмах великие деятели и подвижники культуры: писатели, поэты, музыканты, художники и актёры, начиная с Радищева, Рылеева, Достоевского, и от Солженицына, Шаламова, Берггольц, Мандельштама, Каплера, Смелякова, Олейникова, Хармса, Заболоцкого, Введенского, Домбровского, Руслановой, Фёдоровой, Дунского и Фрида, Жжёнова, Смоктуновского до Синявского, Бродского, Параджанова, Юматова, Лимонова и, наконец, Михаила Ефремова (который в то время, когда писались эти строки, говорят, руководил клубом на одной из зон). И отбывали не только по политическим, но и по чисто уголовным статьям. Кстати, многих из них теперь заслуженно называют величайшими носителями духовности, а некоторых даже совестью русского народа и солью земли русской.

Я уж, позвольте, не стану перечислять столпов мировой культуры от Сервантеса и Вийона до Уальда, Селина и Жана Жене..

Если уж на то пошло, чего стесняться? Давайте потревожим прах Ленина и Сталина: в их когортах несидевшие были «белыми воронами», и в те времена за подобную писанину такому «светиле» социологии после первого же допроса уже нечем было бы жевать и говорить, не то, что писать. И поделом…

Выходит, если он не «курица» и не смог нарыть даже очевидного, то он, получается, «орёл»?

Да. Скорее всего. Увы, надо посмотреть правде в глаза: любой юннат знает, что не все орлы охотятся за крупной добычей — большинство предпочитает падаль.

А этот «орёл» вообще отличился: вместо горных высот, очевидно, порхал в юности по пивнушкам, где наслушался анекдотов и небылиц от пьяной, приблатнённой, но несидевшей шантрапы. А потом и вовсе сложил крылья перед экраном телевизора, очарованный бездарными сериалами на криминальные темы.

И вот, слыша звон и не зная, где он, сей «учёный муж», особо не мудрствуя, безаппеляционно и со всей прямотой заявил в своей книжице, что…

За неимением первоисточника, буду цитировать по памяти:

«…Для тюремной субкультуры характерны бездуховность, поклонение ложным ценностям, направленным против общества, отрицание общегуманистических ценностей…»;

«…Тюремные понятия антиэстетичны, нравственно деформированны…»;

«…Тюремное сообщество делится на три касты, или, как принято у них говорить, „масти“: блатные, мужики и опущенные…»;

«…Взаимоотношения в тюремном сообществе зиждятся на понятиях и ценностях антисоциального характера…»;

«…Поскольку понятие „субкультура“ всё-таки связано с культурными традициями и ценностями, считаем, что использовать это понятие в отношении тюремного сообщества не следует…»;

«…Тюремным сообществом управляют, так называемые, „блатные“…»;

«…Полагаем, что вместо термина „тюремная субкультура“, никакого отношения к культуре не имеющего, следует употреблять понятие „тюремная субцивилизация“…».

Вот так! Ни много, ни мало — субцивилизация!

Лично мне это последнее предложение субспециалиста по современной социологии очень понравилось. Какого звучит: Субцивилизация! На мой взгляд, гораздо лучше, чем субкультура.

Следуя логике автора, всё уродливое и гадкое, что негоже для культуры, все антикультурные и асоциальные проявления должны относиться не к культуре, а к цивилизации? Субкультурой, значит, величать нельзя, а субцивилизацией можно? Это что же получается? Культура в разрез с цивилизацией? Ну-ну…

А вот теперь считаю долгом заявить следующее.

Начну с фразы из монолога незабвенного Аркадия Райкина:

«Уважаемые товарищи академики, член-коры, спецкоры, коры и кореша***!».

А далее лично от себя, можно сказать, как встарь:

Братья и сестры по социологическому оружию!

Доколе мы с вами будем мешать кислое с пресным, не отделять мух от котлет и путать х++ с трамвайной ручкой? Какие же такие общегуманистические ценности отрицали и отрицают зэки:

справедливость?

добро?

равенство?

человечность?

любовь и верность?

а может быть, свободу?

Уж кто-кто, а они-то — мы, то есть, ценим это куда больше, чем среднестатистический гражданин хоть России, хоть Соединённых Штатов, хоть Папуа-Новой Гвинеи. И не просто ценим, а вожделенно, как истинную святыню!

Бездуховность? Поклонение ложным ценностям? Нравственная деформация? А знаете ли вы, что по тюремным понятиям самое святое для человека? То, что дороже свободы? То, за что зэк независимо от масти может и должен поднять руку на другого, если тот хоть словом заденет? И будет согласно тех же пресловутых тюремных понятий абсолютно прав! Может быть, наколки, «перстни», чётки? Или чифир и курево? А может, жажда убивать, грабить и насиловать?

Вполне возможно, что для ничтожно малой доли от общей арестантской массы так оно и есть. Однако по неписанным арестантским законам самым святым для зэка от первохода до матёрого рецидивиста, является… мама! И вообще семья: родители, жена, дети. Ни у кого не повернётся язык сказать о семье, тем более о маме другого арестанта что-то нехорошее. Это табу! За это и пришибить могут.

Самые закоренелые рецидивисты не употребляют в речи слова «мать». Они говорят — мама. Даже в официальных заявлениях: на свиданку, например, или на телефонные переговоры, зэки не стесняются писать — мама. А много ли взрослых мужчин на воле поступает так демонстративно благоговейно?

Это, что ли, по вашему, ложные и деформированные ценностные ориентиры? Это те антисоциальные понятия, на которых, цитирую «…взаимоотношения в тюремном сообществе зиждятся…»?

Да ещё совсем недавно в этом тюремном сообществе убийцы матери или отца приравнивались по статусу к распоследним проституткам из петушиной масти!

Эх, господа социологи — товарищи учёные, доценты с кандидатами… Как мало, однако, мы ещё знаем о жизни. И об обществе…

А вот хотя бы знаете ли вы, например, что по словам священнослужителей (а они, кстати, считают ложь смертным грехом), процент молодых прихожан в церковных приходах колоний и тюрем в десятки раз превышает таковой в вашем свободном обществе? Не знаете? Жаль. Мелочь, конечно. Хотя для настоящего учёного-социолога вещь была бы небезынтересная. Если он, конечно, настоящий. И действительно учёный…

А масти? Ох, уж эта путаница с мастями… И, видимо, чтобы не путаться, автор энциклопедии, руководствуясь советом П.П.Шарикова, взял и всё поделил! И ещё отождествил масти с кастами! А почему, скажем, не с сословиями? Что, «мужик» не может стать блатным? Или опущенным? При чём здесь кастовость? А вот поинтересуйся у блатного, кто он по жизни? И блатной скажет гордо: «Мужик!». При этом ни один даже из самых блатных не скажет о себе: «Я блатной!».

А вот такой масти как «опущенные» вообще нет! Это если какого-нибудь «мужика» или блатного уличат в крайне неблаговидном поступке, то могут «опустить», что значит — понизить в статусе, а уж до какой социальной ступени, зависит от характера и степени его проступка плюс намерения массы арестантов. «Масса» — это и есть «мужики». А вот решение его судьбы — в какую масть опустить — окончательно будет принято с подачи наиболее уважаемых и авторитетных арестантов, то есть имеющих самый высокий социальный статус в этом сообществе.

Спутал чудак-социолог опущенных с обиженными. С кем не бывает! Вот если б его, например, в какой-нибудь учёной книге назвали не социологом, а социопатом, скажем, или садомазохистом, он бы наверняка сильно обиделся. А с нашим братом, оно конечно, можно не церемониться. Мы понимаем-с…

Только вот при таком раскладе мастей, кто ж, интересно, всему этому тюремному сообществу жрать готовит? Блатные, «мужики» или опущенные?

Что за безымянная такая масть трудится в столовых, прачечных, клубах, вечерних школах и библиотеках? Кто занимается разного рода обслугой, готовит и проводит общественные и культурные мероприятия? Блатные? Опущенные?

А как называется масть, которая содействует администрации в поддержании дисциплины и порядка? Блатные? «Мужики»? Или, может, опущенные? И смех, и грех…

А кто такие «красные», «активисты», «шерсть», «козлы», «суки», «гады», «бандерлоги», «мухоморы», «черти», «петухи» и так далее?

В общем, как тут говорят, ввёл всех в блуд этот профессор социологии, то бишь попутал. Да так, что без поллитры не разберёшься…

Но мы оставим эту тему на потом. В соответствующей главе разберёмся и с кастами, и с сословиями, и с социальными статусами. Даже без поллитры.

А сейчас подведём черту. Что-то вроде итога сказанному. И сделаем кое-какие выводы.

А основной из них будет такой, что ничегошеньки-то не знает общество, и в частности социология, как наука об обществе, о той своей заблудшей части, которая пребывает в местах лишения свободы. Но увы, при этом, заблуждаясь, уверено, что знает всё. Откуда берётся у людей такая уверенность? Да, в первую очередь, от наивной убеждённости, что средства массовой информации: телевидение, печать и прочее никогда не лгут и не заблуждаются.

Как бы прискорбно это не звучало, но не смотря на сотню лет всеобуча, на глобальное развитие информационно-коммуникативных технологий и средств, основная масса народа так и остаётся тёмной и дремучей. Дело-то даже не в том, что наши СМИ говорят и пишут неправду. А в том, что большинство людей упорно не желает мыслить автономно, избирательно, критически и аналитически. Поэтому охотно верит не только серьёзным медиаресурсам и печатным изданиям, но и всему, что напечатано в «жёлтой прессе» и китчевых брошюрках с дешёвыми сенсациями, принимают за чистую монету сюжеты телешоу, сериалов и кинофильмов, даже неплохих.

С одной стороны, эта девственная, первозданная наивность умиляет и свидетельствует о простоте и бесхитростности народа. Но с другой стороны, порой напрягает и даже пугает. В чём? Да хотя бы в том, что простота и наивное любопытство легко перерастают в слепое безрассудство. И масса самых наглядных примеров тому — в памяти народной, и в истории, и в литературе.

…В соседнем имении крепостные взбунтовались на барина-изувера и садиста. Усадьбу сожгли. Вместе с барином. И наши, глядючи на соседей, тоже усадьбу барскую сожгли. И барина вместе с ней. А жаль, хороший барин-то был, добрый…

Или у Н. Некрасова вспомним, как крестьяне поймали и убили французского офицера из армии Наполеона. Потом его жену. Из жалости, что больно уж убивалась по мужу. А следом и детишек. Тоже, конечно, из жалости, чтоб не мучались сиротками горемычными…

А ещё красноречивее актёрская байка о том, что актрисе (имени её я не помню), сыгравшей Фанни Каплан в кинокартине первых советских лент «Ленин в 1918 году» однажды вечером на улице здорово досталось от каких-то гопников. За то, что она-де, паскуда такая, в Ленина стреляла. Кстати, сценарий картины написал, если не ошибаюсь, Каплер. Между прочим, тоже наш человек — зэк, легенда Гулага…

Мне возразят, что это всё было давно, а теперь у нас народ куда более продвинутый!

Не спорю. Теперь-то уж, конечно, пням не молимся и лыком не опоясываемся. В целом и общем это верно. Но и на старуху, говорят, бывает проруха.

Вот, например, один московский зэк мне лично рассказывал, как он, ещё на воле, в Москве, со своими корешами то ли в ночном клубе, то ли в ресторане увидели актёра Мерзликина. Будучи под сильным впечатлением от кинофильма «Бумер», эта пьяная компания вспомнила вдруг, что персонаж Мерзликина в конце фильма повёл себя не совсем по-пацански. Обступив актёра, они на полном серьёзе начали «кидать ему предъявы»: «Ты на х++ так живёшь-то, а? На х++ пацанов в беде бросил?» и тому подобное далее…

Так что стоит ли долго муссировать тему о том, что слухи, байки, домыслы, хохмы, анекдоты о тюрьмах, зонах и их обитателях бродят по народным умам? Эти же байки в совокупности с фантазией авторов бульварных детективов и криминальных романов вторично внедряются в головы обывателей уже в напечатанном виде и далее принимаются ими за действительность.

Наперегонки с печатными изданиями китчевые киношники шлёпают свою продукцию, взяв за основу те же народные байки и бульварные романы, да ещё в азарте снабдив для пущей зрелищности выдуманными страшилками. И всё! Круг замкнулся! Простой народ смотрит телевизор, безоговорочно верит увиденному и довершает формирование общественных представлений о жизни тюремного сообщества.

В конце концов весь этот народный «фольклор» на основе мифов, легенд и догадок попадает в цепкие руки учёных сынов этого народа, выдаётся за результат солидного научного исследования и получает такое презентабельное название: СУБЦИВИЛИЗАЦИЯ!

Как там Геббельс говаривал? Ложь, сказанная тысячу раз становится правдой?

Но не для того мы с вами сгрудились над моей книжкой, чтоб, а-ля Медынский, разоблачать мифы о российской тюрьме.

И нет у меня желания писать, а-ля Ди Снайдер, курс выживания для первоходов (то есть впервые попавших в тюрьму) или пособие для начинающего арестанта. Упаси Бог! Тем более, что такие книги уже есть.

Моя книга носит характер чисто познавательный, она нацелена, если можно так выразиться, на решение просветительских задач и предназначена для тех, у кого по сугубо личным причинам возник интерес к такой специфической теме. Поэтому поймите меня правильно — я не желаю никого поучать, тем более строить из себя гуру и, как у нас говорят, накидывать пуху, что-либо оправдывая. Я лишь хочу рассказать, как оно было и есть на самом деле, давая лишь поверхностные оценки и предоставляя читателю возможность самому оценивать и делать выводы. При этом я не намерен приукрашивать нравственно-этические особенности жизни тюремного сообщества, равно как и принижать их, а тем более пробуждать нездоровый интерес к тюремной романтике, которой здесь нет, и судя по всему, никогда не было.

Видите ли, главная путаница состоит в том, что криминальная субкультура и тюремная субкультура или, как мы теперь узнали, субцивилизация — далеко не одно и то же, хотя обычно они в той или иной мере пересекаются.

Вся эта романтика, атрибутика, пресловутые воровские традиции гнездятся где-то там, на воле, в криминальных кругах, в молодёжных группировках. И пропагандируются в определённых слоях свободного гражданского общества как своеобразная мода.

А здесь, за колючей проволокой, этого даже не заметно. Если что-то подобное и возникает, то немасштабно, локально, в узком кругу и с определёнными целями. И цели эти почти всегда неблаговидны. Разговор о них впереди. Но тем не менее приверженность тюремным традициям искренне, а не демонстративно — явление в тюрьме редкое, как бы смешно и нелепо это ни звучало. Более того, демонстративная приверженность да ещё с использоанием соответствующей внешней атрибутики — вообще моветон. На таких даже старые сидельцы смотрят как на дикарей и дураков. И меж собой по-тихому так и называют: «дичь» или «дикуха».

Мало кто в тюрьме слушает тюремный шансон. И никто не поёт, кроме галимых придурков. Его слушают и поют на воле. Но упорно называют тюремным. А как же? Романтика!

Мало кто в тюрьме культивирует и проповедует тюремную романтику. Её культивируют и проповедуют на воле. Но при этом опять же упорно называют тюремной.

Мало кто в тюрьме общается друг с другом на тюремном жаргоне. А вот на воле молодёжь, даже подростки и дети, по фене чешут хлеще, чем киношные зэки! Однако пресловутый язык фени — специфический блатной жаргон — по прежнему считают чисто тюремным…

За долгие годы наблюдений я заметил, что масса новых жаргонных слов и выражений появилась в местном тюремном лексиконе именно с воли, а вовсе не зародилась в тюрьме. Заносят её сюда, в основном, юные первоходы, осуждённые за наркотики…

А матерщинники, вроде меня, в разговоре с другими вообще стараются за базаром (т.е. речью) следить. Не всем приемлемо слушать матерные слова. В некоторых тюремных и лагерных компаниях даже существует запрет на мат. Можно ненароком и по голове выхватить (т.е. получить побои). В любом случае, я не слышал в тюрьме столько мата, сколько довелось слышать в своё время в стенах университета. А сколько (да ещё какого отборного!) приходилось слышать впоследствии в министерствах, управлениях и учреждениях образования и культуры, не говоря уже об органах региональной и муниципальной власти…

Вот вам и субцивилизация!

Кстати, подгончик-то шикарный**** — «субцивилизация»! Может, зря я так на этого социолога накинулся? Ей-богу, подходящее словцо: звучное, весомое, ироничное и жизнеутверждающее — грех таким не попользоваться!

Примечания к главе 2:

* Игоревич А. Спецблокада. Изд-во АСТ (сетевое издание), 2025 г.;

** контора — администрация исправительной колонии (жарг.);

*** кореш — друг, близкий (жарг.);

**** подгон — подарок, сюрприз (жарг.).

Глава 3. «Искусство в долгу!»

«Искусство в большом долгу!» — веско звучит из уст персонажа одного из мэтров отечественного кинематографа. Очень люблю эту картину*. Поэтому и запомнил такую афористичную фразу.

А еще один бывший зэк говорил, что кино является важнейшим из искусств. Несмотря на то, что этот зэк, то есть Ленин, был конченным негодяем, в данном случае он оказался абсолютно прав.

Всё дело в том, что не только обезьяны и дети любят передразнивать и подражать. Взрослые люди — вполне зрелые личности и даже занимающие разные высокие посты, тоже, иногда, сами того не сознавая, всю жизнь кряду копируют тех, кем когда-то восхитились. И чаще всего это герои кинофильмов или телеэкрана.

Очень забавно наблюдать, как крупные руководители и мелкие начальнички подражают манерам, мимике и речи президента. Ими, конечно, не только восхищение движет. Но всё-таки. К тому же президента тоже уверенно можно отнести к гером телеэкрана.

Однако, мне, в начале моих злоключений, не очень понравилось, как опера уголовного розыска, а затем следователь следственного комитета, бесталанно, безыскусно и отвратно изображают из себя: кто Глеба Жеглова, кто Казанцева, кто Глухаря. Ну хоть бы один выбрал образ Шарапова, Знаменского или Томина, так нет…

Правильно. Образец для подражания должен быть ярким, красочным, выразительным. Это самое главное. А порядочность, честность и другие добродетели остаются в сторонке. Не подражать же, в самом деле, копушам, которые скрупулезно и скучно добросовестно ковыряются в уголовных делах — а-ля Шарапов. В этом ведь замешаны прежде всего животные инстинкты — равнение на альфа-самца. Куда от этого деться? «Вор-р-р-р должен сидеть в тюр-р-рьме! Я сказал!». Мне так в голову взбрело! Я всегда и во всем прав! Как я решил, так и будет! Я убежден, и мне не нужны доказательства! Ух, бр-р-р…

Вы только представьте, сколько невиновных персонажей пересажал, рубя так шашкой с плеча, этот всеобщий книжно-киношный любимец Жеглов, картинно и пафосно сыгранный В.С.Высоцким, также всенародно любимым. И этого лошару Груздева посадил бы, оставив бандита Фокса на свободе. Если б не вмешательство не столь горячо любимого в широких массах Шарапова.

Ведь это действительно поучительный момент. Подумайте теперь: сколько невинных жертв может быть на счету у армии современных подражателей Жеглову? Уму непостижимо! Воистину, не сотвори себе кумира!

Если бы мне тогда, в кабинете следователя, не было так больно и морально, и физически, то я бы, наверное, там описался со смеху, глядя, как юный, пухленький и беленький, холёный следователь, заботливо укатанный своей мамашей в пушистый жёлтенький свитерок и похожий на аниматора в костюме цыпленка, фальшиво басил, имитируя того Жеглова, когда раздавал указания операм: «Так! Пр-р-роизведёте у него обыск! Перрре-р-р-роете там всё! А что покажется подозр-р-рительным — сюда!». Ну, натуральный цирк! И смех, и грех…

Ленин, надо отдать должное, пройдоха был архиушлый и быстро смекнул, что кино — доступное средство воздействия на массы. Оно открыло широкие возможности для манипулирования не только сознанием, но и подсознанием недалёких и наивных людей. С помощью кино можно легко навязать искажённые представления о любом предмете, явлении и событии. А главное — нужные…

Помню, в детстве наши игры в советской глубинке теснейшим образом зависели от кино- и телепроката. Выйдет новая картина о Великой отечественной войне — мы по сугробам с игрушечными автоматами! О гражданской — с шашками! Об отечественной 1812 года — мы курточки на одно плечо, как гусары! «Д’Артаньян и три мушкетёра!» — в простынях с крестами и деревянными шпагами!

«Цыган» — гоняем всех подряд кнутами, как Будулай! Много бед наделал детский вестерн «Виннету — сын Инчучуна»: напилили алюминиевых трубок из карнизов для штор, наточили острейших спиц с кусочком поролона на обратном конце. И пошла охота на всё, что движется! Спицу-дротик — в трубку, её ко рту, прицелился и… резким выдохом: «Фууу!». Цель поражена! Мишени, как правило, были живые и в широком диапазоне: от голубей до задниц девчонок.

Но то советские дети — простительно: игрушек не хватало и всё такое… А тут взрослые солидные дяди при должностях! Если хорошо вдуматься в это, то станет очень грустно…

Вот и представления общества о жизни обитателей современной тюрьмы завязли в искажённом свете, начиная с репродукций картин художников-передвижников до популярных телесериалов. И сводятся эти представления примерно к следующему.

Деревянный барак. В бараке вдоль стен — нары в два этажа. На нарах, свесив грязные, волосатые ноги — измождённые, обритые наголо зэки. Щерятся беззубыми ртами, растопырив пальцы в синих «перстнях». На плечах — «звёзды». На груди и спинах — «купола». В пальцах — чётки, слепленные из чёрного хлеба. На столе-общаке — алюминиевые мятые и чёрные от копоти кружки («кругали») с чифиром да замусоленная колода самодельных карт. И под дребезжание разбитой, расстроенной гитары хором, заунывно, раз-два: «Таганка, все ночи полные огня! Тага-а-анка, за-а-ачем сгубила ты меня-а-а…”. А под нарами, трепеща от страха, прячется «опущенный», прикрывая зад старой драной телогрейкой…

Вот такая «субцивилизация»…

Неоднократно я буду приводить примеры, когда популярные кинофильмы грубо и принципиально искажают действительное положение вещей.

Когда-то я и сам имел представление об этом закрытом мирке, аналогичное описанному выше. А впоследствии часто задумывался: «Неужели создатели фильма не в состоянии найти консультанта, способного почистить огрехи в сценарии? Да у нас каждый второй за пачку сигарет вам все поправки внесёт!».

А потом понял.

«Один день Ивана Денисовича» — это же смертная скука для зрителя! Безусловно, в нынешнее время это интересно далеко не всем. А после первого просмотра — уже почти никому. Единицам. Тем, кого это коснулось лично.

А что, собственно, можно показать из реальной жизни? Как мужики пришли в общежитие отряда (его бараком теперь даже с натяжкой не назвать) после работы на промзоне? Столяры, токари, фрезеровщики, швейники… Как сели попить чаю с нехитрой снедью? Потом на ужин в столовую сходили, телевизор в отряде посмотрели, еще раз чаю попили, книжки почитали перед сном? Как кто-то с таксофона, а кто и с мобильника, достав его из укромного места, позвонил домой родным? Как в 22—00, после объявления отбоя, легли спать? Как в 6—00 встали с командой «подъем», умылись, сходили в туалет? Потом — зарядка, завтрак, проверка, а там — на работу, по цехам: швейным, токарным, столярным… И так изо дня в день. И из года год.

Если это показать в виде телесериала, то… Сами понимаете — никакой романтики. Ни интриги, ни зрелищности. Да и мужики-то эти — самые обычные, только трезвые, побритые и в чёрных спецовочных костюмах с серыми светоотражающими полосками на голенях, груди и спине. Да в кепках, похожих на картузы, с такой же полоской над козырьком, которые принято называть «фесками».

Кому, скажите на милость, такое кино может понравиться? Естественно, никому! Поэтому и гонят отсебятину, кто во что горазд! Выдумывают всякую чушь и ахинею. А оспорить некому: кто сидит — не имеет возможности, кто отсидел — плюнул и махнул рукой, не желая вспоминать загубленные годы. А вот те, кто отсидел и собирается сидеть ещё, тем эта галиматья только на руку! Они рады сами приврать, чтоб поиметь с доверчивых лохов, впервые столкнувшихся с тюрьмой, сигарет, чая, жратвы, а, если повезёт, то и денег. Сказка, конечно, урок для добрых молодцев, но следует иметь в виду, что она всё-таки ложь. А уж от такой сказки, как наша, однозначно стоит воздержаться!

Так вот эта, последняя упомянутая часть сообщества зэков, склонная ко лжи и фантазированию, может забросать меня упрёками, и хорошо, если только ими, что я, во-первых, первоход и, несмотря на солидный тюремный стаж, сам ничего о тюрьме не знаю. Во-вторых, что я, паршивый интеллигентишка, не вхож в «порядочные» круги сообщества, и, соответственно, далёк от настоящей арестантской жизни. А в-третьих, что отбываю наказание в сраной Саратовской области, которую в арестантской среде иначе, как «жопой мира» не называют…

Ну, это-то меня ни капельки не смущает, поскольку имею не меньше самых весомых аргументов в пользу моей основательной осведомлённости.

Во-первых, я не бывший музейный экспонат, а опытный исследователь с ученой степенью, вооружённый и виртуозно владеющий основными методами научного познания, что весьма и весьма немаловажно. Поэтому, если я не вхож в те или иные тюремные сборища, то это не означает, что я не знаю достоверно, о чём там говорят и чем занимаются!

Во-вторых, за два с половиной года предварительного и судебного следствия довелось мне «покататься» по десяткам камер и корпусов двух тюрем, где вдосталь повидал я и блатных, и заводных, и всяких, побывал и в пресс-хате, и в карцере, и с первоходами, и с второходами, и с вездеходами, и с особиками**, а уж наслушался-то и того больше.

И, наконец, в-третьих, первые четыре года на зоне я проработал дворником в карантинном, то есть приёмном отделении колонии строгого режима. И вот на этом скромном участке так называемой «жопы мира» я в буквальном смысле встретил порядка двух тысяч заключённых, прибывших из СИЗО, тюрем и колоний со всех концов матушки-России от северокавказских республик до Камчатки с Приморьем и от Карелии до границ с Казахстаном, с национальным спектром от латвийца и эстонца до турка, сирийца, индуса и пакистанца, всех мастей и статусов (кроме «воров в законе»). И у каждого за душой своя история и невоздержанное желание кому-нибудь её поведать, выговориться. За установленные четырнадцать суток карантина в глухом изолированном участке, в бездействии, вновь прибывший зэк только и занят тем, что ищет «свободные уши», чтобы вывернуться наизнанку, изливая свои впечатления о местах предыдущего пребывания.

Вот уже где пришлось вдоволь и всласть, до тошноты пресытиться и былями, и сказками, и россказнями! Тут и на десять таких книжек хватит. А главное, давно приученный верить только глазам, я имел возможность самолично наблюдать, кто, как и чем живёт. На этом и основываю выводы, которые здесь привожу.

Так что за «жили-были» мне рассказать есть что. Тем более, спустя уже годы после работы в карантине, я тем не менее и сейчас стараюсь шагать в ногу со временем. И за двенадцать лет наблюдений вынужден констатировать, что перемены в тюремном сообществе — в этой нашей субцивилизации, произошли разительные. И прежде всего они касаются состава этого самого сообщества, то есть, образно говоря, его лица.

Но обо всем по порядку. Итак…

Примечания к главе 3:

* имеется в виду кинокартина «Покровские ворота», режиссер М.М.Козаков;

** первоход — впервые отбывающий уголовное наказание; второход, он же рецидивист — повторно осуждённый к отбыванию наказания; вездеход — многократно отбывавший уголовное наказание в разных уголках страны; особик — особо опасный рецидивист, осужденный к лишению свободы в колонии особого режима (жарг.).

Раздел II. ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ЗЭКА

Глава 4. Арестанты и каторжане

Прежде, чем перейти к образу современного арестанта, следует всё-таки кратко охарактеризовать саму систему исполнения уголовных наказаний. Это важно постольку, поскольку она всё-таки делит арестантский контингент на категории. И для каждой из этих категорий, с учетом их специфики, предусмотрены типы и виды учреждений, предназначенных для отбывания наказания. И это, естественно, накладывает свой отпечаток — каждое учреждение обладает своими особенностями, продиктованными не только сверху, со стороны официальной власти, но и снизу, то есть указанной выше спецификой арестантского сообщества.

Когда-то очень давно, скажем, лет двести назад и до падения самодержавной власти в России существовало два основных типа уголовного наказания в виде лишения свободы. Это тюремное заключение и каторга. Была, конечно, и ссылка. Но её можно, по большому счёту, считать мерой ограничения свободы, а никак не лишения оной.

После ареста и до вынесения приговора, то есть во время следствия, преступника содержали в следственной тюрьме. Она была либо обособленным заведением, либо входила в состав общей тюрьмы, где отбывали наказание уже осуждённые, но в качестве как бы её структурного подразделения, в отдельном крыле либо этаже здания.

Тюремное заключение тогда отбывали непосредственно в специально построенных тюрьмах, многие из которых исправно функционируют по сей день, а также в разного рода казематах, равелинах, крепостях и прочее, и прочее. Все помнят печально известные Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости — они до сих пор на слуху. А до того еще и остроги были…

Я не силён в истории российской пенитенциарной системы* — специально этим вопросом не интересовался. И переписывать её нет ни нужды, ни охоты. Здесь я веду речь о происхождении и назначении одного из ключевых понятий, часто употребляющегося и, можно сказать, культового для обитателей этой субцивилизации. А именно, о слове «арестант». И что-то я выяснил наверняка.

Романтики и поборники тюремного фольклора вкладывают в это понятие поистине глубокий, если не сказать — сакральный смысл, сделав его чуть не предметом поклонения, культа. Увы, многие из этих «жрецов», раздувая фимиам вокруг этого понятия и придавая ему чрезвычайное значение, как правило, сами знать-не знают, что оно означает и откуда пошло.

А всё очень просто. Арестантами издревле называли тех, кто прошёл тернистый и зачастую нечеловечески трудный путь с момента водворения в следственную тюрьму до места исполнения наказания, назначенного судом.

Если было назначено тюремное заключение, то арестанта препровождали в соответствующую тюрьму, крепость или иное узилище. И с этого момента он именовался уже не арестантом, а заключённым.

Когда суд приговаривал подсудимого арестанта к каторжным работам, то по прибытии на каторгу он начинал зваться каторжанином. Не каторжником, а каторжанином! Каторжником его «величали» вольные люди. А вот «коллеги» по несчастью — каторжанином. До той поры, пока был в пути, он так и продолжал считаться арестантом. И это принципиально важный момент.

Тот тяжкий путь от следственной тюрьмы до места каторжных работ получил название «этап», а сопровождение арестантов охраной — «этапирование».

Этап мог занять время от нескольких дней до двух, а то и трёх лет. Это зависело от того, в какую географическую точку был отправлен арестант — будущий каторжанин и, естественно, от технических возможностей транспорта в тот или иной исторический промежуток времени.

Выбор был небогат и средства передвижения, прямо скажем, не самые гуманные: от «трамвая №11», то есть пешкодралом, и закрытых повозок или саней до железнодорожных платформ для перевозки скота. В санях и повозках этапировали, понятно, знатных арестантов, но без отопления им тоже было не сладко. Как и тем, кого гнали в неотапливаемых вагонах в стойлах для лошадей, в которых из удобств была только небольшая дырка в полу…

Вот и представьте, сколько нужно времени, чтобы доставить вглубь Сибири пешком измождённых, больных и голодных людей в кандалах! Да еще по морозу, в снег и в дождь. По неокрепшему льду осенью через сибирские реки. Накануне ледохода весной. На баржах летом…

По железной дороге, конечно, быстрее. Но и расстояния были гораздо большими. И не везде она, дорога-то железная, была — занимала только часть этапа. А дальше опять самый доступный транспорт — «одиннадцатый трамвай»…

Когда окрылилась знаменитая сахалинская каторга, арестантов повезли по воде. Многие наверняка помнят приключения легендарной Соньки «Золотой Ручки». Этапировали на пароходах, в трюмах, в клетках на палубе, от берегов Чёрного моря сначала в Средиземное, а там через три океана, обогнув всю Южную и Юго-Восточную Азию, через лихорадку и цингу, субэкваториальную жару…

Шутка ли — «этап» в XVIII — XIX в.в.? Сложно сказать теперь, каков процент выживших и тем более здоровых, не повредившихся в уме арестантов прибывал в итоге до места каторги.

Но вот в этом-то вся и соль! Вот тут-то и проявлялись те арестантские качества, которые можно абсолютно обоснованно считать проявлением лучших человеческих возможностей и добродетелей. И те, которыми нынешние адепты арестантских понятий искренне ли, лицемерно ли, но с пафосным энтузиазмом пытаются наделить современного порядочного арестанта.

Какие же это качества? Да те же самые, которые позволяют выжить группе людей в экстремальных условиях: мужество, стойкость, взаимовыручка, порядочность в общепринятом понимании, надёжность, чувство братства, единства и настоящей дружбы, а также разумность, хладнокровие, практичность и прочее. Отдельно надо выделить милосердие и способность к самопожертвованию.

Думается, что сам по себе такой выдающийся комплекс нравственных сил зародиться в среде арестантского быдла из готовых сожрать друг друга упырей не мог. Да-да. Не мог. Без притока, если можно так цинично выразиться, свежей крови…

И эта свежая кровь в лице лучших представителей русского дворянства, хотя, впрочем, и не только дворянства, нет-нет, да и вливалась в заскорузлые жилы арестантского общества, или сообщества, как кому будет угодно.

Не все дворяне, скажем прямо, обладали высокими душевными качествами. И не все крестьяне были быдлом. Без Платона Каратаева, вероятно, сгинул бы граф Безухов. Но всё же, не будем себя обманывать, что есть, то есть.

Факты, как говорил Сталин, вещь упрямая — особенно бурно эта самая свежая кровь зажурчала и полилась потоком после восстания декабристов!

Именно тогда это здорово консолидировало арестантскую массу и дало начало арестантскому кодексу — укладу! А кроме того — пробудило спавшие, дремавшие, припрятанные про запас лучшие душевные качества у представителей других сословий: от купечества до крестьянства!

Так, принявшие арестантский уклад освобождались на время этапа от сословных рамок и ограничений: граф делил хлеб с простолюдинами, те вставали на защиту помещика, притесняемого конвоем, мещанин подставлял плечо заболевшему крестьянину, а пролетарий — князю. Но…

Увы, по негласному декрету с прибытием на место, то есть на каторгу, арестантское братство распадалось. И бывшие арестанты, теперь уже каторжане, устраивались, кто как мог, чтобы жить и выживать уже самостоятельно, полагаясь на самого себя и остатки затухающих арестантских понятий вчерашних сотоварищей. Чувство сословности в итоге перевешивало временные гибридные взаимоотношения. И князья оставались с князьями по личному приятию и усмотрению, купцы с купцами, крестьяне с крестьянами, а воры с ворами — никаких обязательств! И никакого спроса…

Примерно такую же картину обновления застарелой гнилой крови можно было увидеть и во второй половине XIX века, когда на каторгу толпами «поехали» революционеры всех мастей из дворян и разночинцев; и в первой половине XX века в период массовых репрессий по отношению к передовой части советского общества. Ничто не ново под луной…

Таким образом, если взять чисто исторический аспект, то и в нынешнее время «арестантство» должно заканчиваться с прибытием этапа в зону соответствующего типа. И в сущности-то так оно и есть. Пережито жуткое для многих время ожидания приговора в СИЗО, стрессовых катаклизмов, вызванных отрывом от дома и семьи, переменой условий жизни и прочее. Перегорают волнение и чувство неизвестности в ожидании участи, сопровождавщие и без того малоприятные «прелести» этапа, хотя и не в пример более комфортного, чем сто-двести лет назад, но всё-таки требующего сохранять чувство арестантства. А уже в зоне, на месте, это чувство постепенно сходит на голые слова, вялые попытки его продлить, молчаливое согласие, а в мыслях — на усталое чувство необходимости и обречённой вынужденности.

В конце концов, пост-арестанту (он же — нео-каторжанин) все эти «братульцы-братухи» и «движухи-менжухи» становятся ненужными, неинтересными, тягостными. Он теперь вынужден тщательно скрывать от других утрату прежних идеалов. Жизнь налаживается! Налаживается и… диктует свои правила, перспективы, сваливает на голову зэка кучу разных житейских забот. Вследствие этого чувство собственничества берёт верх. Вынужден повторить старую истину: ничто не ново под луной. И ничто не вечно…

Итак, именовать узников пенитенциарной системы арестантами, выходит, не совсем корректно. Хотя в разговорной речи это давным давно принято. Каторжанами же звать обитателей зон вообще архаично и отдаёт фальшивым пафосом. Однако топнувшие по несколько ходок пожилые мужчины, бывает, называют себя — «старый каторжанин».

Так как же в общем и целом принято называть обитателей тюрем, исправительных лагерей и прочих пенитенциарных учреждений, связанных с лишением свободы?

Вот, наконец, и подобрались к этому резкому и пугающему слову — «зэк». Что же оно означает? Многие ошибочно полагают, что оно произошло от слова «заключённый» путём его сокращения и трансформации гласной «а» в «э». В просторечьи можно услышать ещё слово «зык» и производные от него: «зыки», «зычка», «зычонок» и так далее. В действительности это слово изначально звучало как «зэка», с ударением на последнем слоге. А писалось оно аббревиатурой «з/к», которая расшифровывается как «заключённый каналармеец». Это официальное название спецконтингента строителей Беломоро-Балтийского канала, правдами и неправдами, по суду и без суда свозимых и сгоняемых туда вооружённой охраной, как на каторгу, в начале тридцатых годов XX века.

После посещения этой «стройки» Виктор Шкловский рассказывал, что чувствовал себя там, как чернобурая лиса в меховом магазине.

А слово «зэк» в итоге закрепилось, стало общеупотребительным в разговорной речи, а позднее и в литературном языке. Хотя, повторяю, изначально оно имело совсем иное, специфическое и значение, и назначение, но сейчас является собирательным названием всех категорий узников независимо от их юридического официального статуса, образа жизни и масти.

О последней будет ещё обстоятельный разговор впереди. А вот на юридических статусах, во избежание недоразумений и путаницы, придётся остановиться и разобраться поподробнее в следующей главе.

Примечание к главе 4:

* пенитенциарный — от лат. «penitentiarius» — карательный.

Глава 5. Правовой статус зэка

Итак, что такое юридический или правовой статус зэка, и с чем его едят?

Допустим, совершено преступление. Требуется виновное лицо. И тут есть куча вариантов, как его установить. Самый простой — когда оно, это лицо, прибегает или звонит в полицейский участок, рвёт на себе волосы и воет дурниной: «Ай-ай-ай, дуро я дуро, что же я натворило!». И так далее. Тогда составляется протокол явки с повинной, и всё пошло своим чередом.

Другое дело, когда виновного надо задержать. Хорошо, если есть улики бесспорные. Тогда его просто берут и доставляют в участок. А если нет улик? Тогда очерчивают круг подозреваемых лиц, выбирают из них подходящую кандидатуру, доставляет в участок, а там…

Если бы я не знал достоверно и доподлинно на своём горьком опыте, что там происходит, то отделался бы выражениями вероятностного характера: «наверное», «возможно», «полагаю», «скорее всего» и тому подобными.

А я, как никогда категоричен. И знаю, что говорю. Поэтому продолжаю: там, в участке, это подозреваемое лицо сначала либо ласково, либо строго укоризненно прибалтывают признать вину, поскольку признание это и будет главной уликой, независимо от того, кто на самом деле совершил преступление.

Да, впрочем, уже не важно, кто истинный преступник, и был ли вообще сам факт совершения преступления. Важно и даже жизненно необходимо предоставить задержанное подозреваемое лицо. Иначе наступят катастрофические последствия: будет ругать начальство.

Что может быть страшнее этого? А то, что начальство это, в свою очередь, будет ругать прокурор. Раз поругает, два. Можно из-за этого остаться без выходного. Отпуск может накрыться медным тазом. А если систематически такая петрушка повторяется, то могут и разжаловать — со службы выпереть. Тогда придётся идти работать, а это, считай, вся жизнь псу под хвост…

Так что там, в полицейском участке, если миром дело не решилось, увещевания не подействовали, придётся «налить шары» до одури, а озверев, терзать плоть задержанного лица, угрожая при этом расправой над его семьёй, родителями, детьми. До тех пор, пока это самое лицо не запищит: «Ай-ай-ай, дуро я дуро, что же я натворило!» и так далее по писанному: протокол явки с повинной и прочее.

Если же это задержанное лицо уже ни живо, ни мертво, но продолжает включать бычку — упорствовать, то придётся оставить его в покое, а улики просто сфальсифицировать. Рискованно, конечно, но игра стоит свеч…

И напрасно наивное задержанное лицо, морально и физически истерзанное, мечтает, что вот-вот явится адвокат, и всё обратится вспять. Что следователь разберётся во всём, и его, горемыку, освободят. Так-то оно так, но… Адвоката допустят, когда основное дело сделано, и это уже мало поможет, если поможет вообще. А следователь сам из той же системы, с его-то подачи и ведома орудовали полицейские опера. Шум поднимать никому не на руку. Ни сотрудникам следственного комитета, ни прокурору. Никому…

Редко. Очень редко кому везёт в этой игре, которая стоит свеч, имея в виду всё то же задержанное лицо. Фактически задержанное! Без оного юридического статуса!

А истинный юридический статус у этого лица на данный момент: «подозреваемое».

Затем его из полицейского участка (читай: отдела уголовного розыска) под негласной охраной препровождают в следственный орган. Тем временем следователь шустренько печатает постановление о задержании подозреваемого лица. Ну, или до этого. Или после. По ситуации. А также выносит постановление о возбуждении уголовного дела, если оно ещё ранее не было возбуждено. Там своя процессуальная кухня. Это не столь принципиально. Главное, что в этих бумагах отражается юридический статус. После подписания подозреваемым лицом постановления о задержании, оно уже будет в статусе задержанного.

И вот теперь, если есть цель человека посадить, то всё. Как говорится, твой дом — тюрьма! Задержанный уже под официальной охраной-конвоем водворяется в свой первый «казённый дом» — изолятор временного содержания (ИВС).

В советское время такие изоляторы называли — КПЗ (камеры предварительного заключения). До последнего времени они представляли собой маленькие, допотопные, убогие и грязные «тюремки» со всеми классическими тюремными атрибутами, вплоть до параши в углу. Спартанские условия: прибитые к полу нары или койки (шконки), столы (общаки), лавки у стола, решётки (решки) на окнах и железные двери (тормоза) с «глазком» (волчком) для надзирания.

В крупных городах они могут располагаться в отдельных зданиях внушительных размеров, и их может быть несколько при районных отделах внутренних дел. А в мелких населённых пунктах: городишках и посёлках — находятся прямо в помещении ОВД, в полуподвалах, с деревянными нарами, рукомойниками и ведром вместо унитаза. Хавку, то есть питание, в ИВС привозят из общепита: столовых и кафе, по договору. Обычно это не баланда, а более или менее сносные и даже хорошие комплексные обеды.

В изоляторы помещают не только задержанных по подозрению в совершении преступлений, но и привозят из СИЗО ранее арестованных на допросы, различные следственные действия, и подсудимых на судебные заседания. Там же, только в других камерах, содержат арестованных за мелкие административные правонарушения. Это те самые «суточники»: алкоголики, тунеядцы, хулиганы и прочая мелкая дичь.

Я побывал в разных ИВС: и там, где «частичные удобства», стены из оштукатуренной дранки, нет даже электрических розеток, и там, где всё по последнему слову полицейской техники. Но обо всех осталось крайне отвратительное впечатление, ощущение какого-то паскудства.

Задержанных по уголовным делам в ИВС изолируют на двое-трое суток, пока суд не решит вопрос об избрании меры пресечения. Если не ошибаюсь, по закону на это отводится не более 72 часов.

За это время следователь быстренько смухлёвывает уголовное дело. Пока ещё малюсенькое такое уголовное дельце. В том числе и самый судьбоносный документ — постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Если суд избирает меру пресечения — содержание под стражей, то задержанный теперь становится арестованным.

Итак, чтобы расставить все точки над «и» и не утонуть в этих терминах, подытожу. Для органа следствия лицо, которое они считают виновным и привлекают к уголовному делу, называется подследственным. В рамках уголовного дела это лицо сначала имеет юридический статус «подозреваемое», потом — «обвиняемое».

Впоследствии, когда дело уже передадут в суд, данное лицо получает статус «подсудимого».

Так. С этими статусами разобрались. Теперь на них можно забить. К предмету нашего разговора они не относятся. А упомянул я их для того, чтобы впредь о них не спотыкаться. Это кухня следственных и судебных органов. А у нас кулинария иная — тюремная.

Узник, так или иначе потерявший свободу, для тюремного ведомства имеет иные официальные названия и находится в иных юридических статусах.

Например, какой-то задрипанный вертухай* постучит ключами в двери камеры и крикнет:

— Обвиняемый такой-то, на допрос к следователю!

Или:

— Подсудимый такой-то, на выход!

Можно смело ответить ему:

— А не пошёл бы ты на х++, начальник! Я тебе не обвиняемый и не подсудимый. Ты не следак и не судья, чтобы так меня называть…

И будешь прав на все сто!

После того, как суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, задержанного должны перевести в следственную тюрьму, которая сейчас носит название — СИЗО, то есть следственный изолятор, но в народе по-прежнему называется тюрьмой. И для тюремного ведомства задержанное ранее лицо, статус которого так и назывался официально — «задержанный», теперь получает новый статус — «содержащийся под стражей», а в обиходе, как говорится, по старинке — «следственно арестованный».

После суда, вынесения приговора, и мало того, после процедуры его обжалования и прочее, но только с момента вступления приговора в законную силу, следственно-арестованный получает новый статус — «осуждённый». И до момента освобождения его юридический статус уже не поменяется — это его крест, и ему его нести до конца.

Моя навязчивая дидактичность по поводу этих статусов объясняется тем, что я хочу донести ещё одну важную деталь. Зэк, он и есть зэк. С того момента как его скрутили-заластали. Но пребывая в этих разных юридических статусах, он наделён разными правами, существенно различающимися, подчёркиваю. Неплохо бы ему эти права знать. И вообще, пока приговор не вступил в законную силу, человек не считается осуждённым и по закону, официально, виновным не является!

Я же, как ранее, так и впредь, пользовался и буду пользоваться кратким и всеобозначающим, принятым и уже привычным словом «зэк» для всех категорий и статусов узников неволи. И никаких канонов при этом не нарушу: ни юридических, ни арестантских, ни литературных.

Между тем назрела необходимость осветить вопрос о видах и типах казённых домов, что и отражено подробно в следующей главе, которая так и называется: «Казённый дом».

Примечание к главе 5:

* вертухай — он же дубак, он же мусор, он же фсиновец — сотрудник администрации СИЗО или исправительного учреждения ФСИН — Федеральной службы исполнения наказаний (жарг.).

Глава 6. Казённый дом

В предыдущих главах невольно была затронута тема настоящей. Это оправдано тем, что рассказать об обитателях разного рода тюрем в историческом разрезе и в связи с их процессуальным положением без краткой хотя бы характеристики этих тюрем, или, если угодно, узилищ, было бы некорректно и однобоко.