Бесплатный фрагмент - Стрешнево и Стрешневы. Хрестоматия исторических материалов

ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

В процессе изучения темы усадьбы Покровское-Стрешнево помимо основного текста возникла необходимость пополнить работу значительным количеством непосредственных первоисточников, чтобы тем самым показать восприятие усадьбы и её владельцев, так сказать, из первых рук. В значительной степени они захватывают XIX и первую половину XX веков. Представленные материалы весьма разнообразны в жанровом отношении.

Обширный раздел Приложений открывается «Литературной историей» усадьбы. Здесь и исследования митрополита Леонида о роде Стрешневых, и переписка Ф.И.Глебова со своим сватом — историком и публицистом М.М.Щербатовым (их дети стали супругами), и мемуарные очерки (воспоминания Натальи Петровны Глебовой-Стрешневой, в замужестве Бреверн, о своей грозной «бабеньке» Елизавете Петровне Стрешневой; известный мемуар начальника московской полиции предреволюционного времени, знаменитого сыщика А. Ф. Кошко «Розовый бриллиант»; выдержки из книги «Моя жизнь» супруги Л.Н.Толстого Софьи Андреевны, родившейся и прожившей счастливые детские годы на одной из дач, стоявших в усадебном парке, фрагменты переписки супругов и дневника Л.Н.Толстого с упоминаниями Покровского); тут же две эпитафии, связанные с именами владельцев усадьбы: элегия поэта начала XIX века Захара Буринского, посвященная памяти героя войн с Наполеоном Петра Федоровича Глебова-Стрешнева, сына уже упоминавшейся нами хозяйки имения того времени Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой и текст слова, произнесенного над гробом уже самой Елизаветы Петровны протоиереем Иоанном Русиновым; и литературные работы последней владелицы усадьбы — Евгении Фёдоровны Шаховской-Глебовой-Стрешневой (учитывая их редкость, мы, помимо известных больше по упоминаниям мемуаров о прабабке — Елизавете Петровне Глебовой-Стрешневой — чтобы показать специфику исторических и исследовательских взглядов княгини, дали и несколько её исторических очерков, не связанных с усадьбой Покровское-Стрешнево). Мы также включили в начальную часть приложений рассказ В. Авсеенко «Генеральша», посвященный Елизавете Петровне Глебовой-Стрешневой и основывающийся на мемуарах Н.П.Глебовой-Стрешневой.

Второй раздел Приложений составили краеведческие очерки об усадьбе, почерпнутые из путеводителей первых десятилетий ХХ века и представляющие усадьбу в разные эпохи ее истории — начиная с самых первых годов столетия, когда она была ещё владением княгини Шаховской, затем в качестве музея, и, наконец, когда она в 1930-е годы стала уже закрытым санаторием (временно’й отрезок замыкается вполне логичным 1941-м годом). Полностью представлены три самых значительных очерка об усадьбе, фактически представляющих собой путеводители по помещениям музея: работы А.Н.Греча и К.В.Сивкова, а также недавно извлеченный из фондов Государственного Исторического музея текст, принадлежащий И.В.Евдокимову. Кроме того, даны три книжные статьи об усадьбе середины 1980-х годов, вероятно, первые после полувекового молчания.

Значительная часть материалов перепечатывается впервые за многие десятилетия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ

1.Из книги: АРХИМАНДРИТ ЛЕОНИД. ЛУКЬЯН СТЕПАНОВИЧ СТРЕШНЕВ: Старинное историческое предание. ИССЛЕДОВАНИЕ О РОДЕ СТРЕШНЕВЫХ. НЕСКОЛЬКО РАССКАЗОВ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ: Из записной книжки XVIII столетия. М., 1872

ЛУКЬЯН СТЕПАНОВИЧ СТРЕШНЕВ. Старинное историческое предание. 1)

Лучшие сочинения чужестранных писателей большею частию наполнены похвалою великим людям Греции и Рима, которых они представляют с изумлением в пример потомству. Но с какой особенною радостию, токмо истинному сыну отечества известною, должен Русский воздать хвалу великим людям свое земли? Сколько их было у нас, сколько еще их есть и ныне? Бытописания наши и настоящие громкие дела наших витязей служат тому доказательством. Развернем свиток достопамятных событий, в России случившихся. И мы в нем найдем своих Епаминондов, своих Сципионов, Цинциннатов. Знаменитое доблестию и мужеством Русское Дворянство, сколь много имело в сословии своем мужей славы, начиная от простого воина до полководца, от домостроителя до судьи! В довод сего приведу я не вымышленное, но точное сказание о Лукьяне Стрешневе, которого смиренномудрие достойно похвалы, и который показал примером своим, что Русский дворянин, столь же велик и в скудной доле, как и на высокой степени; что он, хотя бы соделался самым первым Боярином, и тогда не постыдился бы своей благородной бедности.

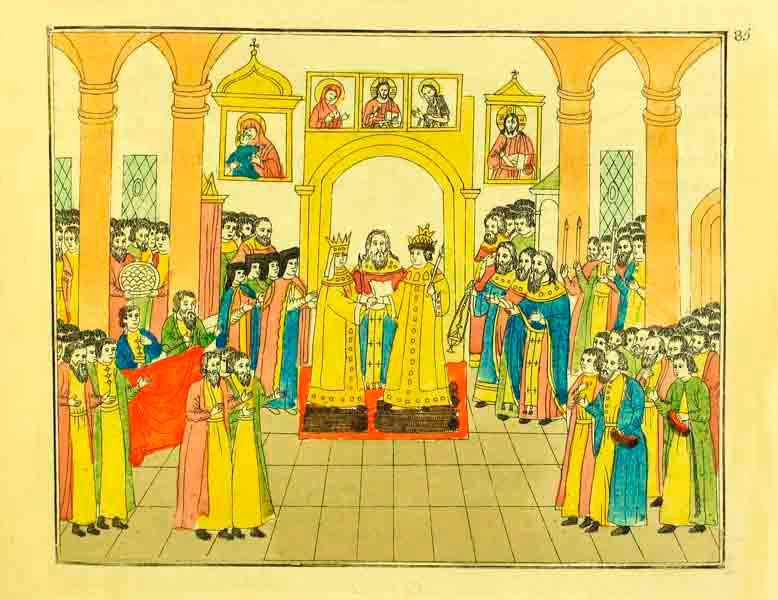

Восстановитель России, Царь Михаил Федорович, оплакав потерю своей супруги, Царицы Марии Владимировны, из рода князей Долгоруких, обязан был вступить во второй брак. Общее благо и со оным всегда согласное желание мудрой матери его, Марфы Ивановны, того требовали. И так, по обычаю тех времен призваны были ко двору, к матери Царя, шестьдесят девиц из первостатейных Княжеских и Боярских родов. Быв щедро пожалованы богатыми Царскими дарами, они остановились на несколько дней в покоях у матери Государя, и каждая девица имела при себе подругу для собеседования.

По тогдашнему обряду Царь, вместе с родительницею своею в назначенный час пошел в покои знатных девиц избрать себе невесту, но ни которая из них не тронула его сердца. Потом, также вместе с родительницею своею, пошел он видеть собеседниц их. Одна из них поражает красотою своею очи Царские. Прелестные черты ея, коим кротость, с неким унынием соединенная, придавала волшебную силу, была явным изображением сущей добродетели, а самая цветущая юность оживляла ее стройный стан и величавую осанку. Словом красавица была совершенный Ангел. При первом на нее взгляде Государь остановился, посмотрел на нее пристально и в задумчивости вышел из покоя. Он не скрыл своего чувствования от Царицы, матери своей. В то же время приказано быо узнать о роде и племени прекрасной девицы. Немедленно доносят государю и государыне, родительнице его, что девица сия, по имени Евдокия, дочь бедного Можайского Дворянина, Лукьяна Степановича Стрешнева; что она осиротела еще в пеленках, лишившись матери вскоре по рождении своем; что отец ее, отправляясь на службу ратную в смутные времена, отдал ее на воспитание дальней своей родственнице, знатной Боярыне, с дочерью которого она и приехала ко Двору. При сем объяснении упомянуто было также и о том, что Евдокия Лукьяновна Стрешнева живет под игом жестокого своенравия гордых своих родственников; что она всем от них обижена и редкий день проходит, чтобы она не обливалась слезами; но что она скромная и добродетельная девица; что никто не токмо не слышал от нее жалоб, даже недовольного взгляда от нее не видал.

Таковое о девице Стрешневой известие проникло болезненным состраданием сердце Царево, уже любовию объятое. Невольный вздох вырвался из груди Государевой, и он сам того не приметил, как произнес: «Несчастная! … Но ты должна быть счастливою».

Матерь Царя была недовольна сим выбором, и с некоторым негодованием, сказала сыну своему: «Государь! Таковым избранием ты оскорбляешь Бояр и Князей, знаменитых своими и предков своих заслугами; дочери их, ежели тебе и не по нраву, то, по крайней мере, не менее Стрешневой добродетельны… А Стрешнев кто?.. Человек неизвестный!».

— Он Дворянин. Сего довольно, — ответил Михаил. — Одна только бедность отделяет его от Боярства. Скудную долю его я дополню щедростию.

— Из ничтожества ты возведешь на высокий степень… — отвечала мать Государя. — Так… Но, не знав об его качествах, не слыхав ни от кого, какова его душа… Послушай меня, любезный сын мой, рассуди о твоем намерении!

— Не смею прекословить тебе, государыня, — сказал сын матери: — приказывай, что угодно! Я все исполню по воле твоей. Наименуй мне невесту — с покорностию приму ее себе в супруги от руки твоей.

Потом, с некоторым смущением, запинаясь и робко продолжал:

— Но отваживаюсь произнесть перед тобой, государыня, одно, одно только слово о несчастной!… Она в сиротстве, без покрова, угнетена своими родственниками и, может быть, погибнет в бедствии… И мы стобою, наша родительница, также были!.. Горька была нам участь наша. И мы также, как она теперь, жили в сиротстве — без отца: он страдал в плену; без покрова: на нас устремлены были мечи наших гонителей. А кто учился терпению напастей в училище злополучия, тот, конечно, останется навсегда благотворителем ближнего… Кто страдал, тот умеет сострадать и готов на всякую помощь. Мы спасены чудесным промыслом Всевышнего. Может быть, сам Вседержитель положил в сердце моем ее спасение… В ней, может быть, посылает Он благодетельницу народу моему… Может быть на участь мою с нею есть воля Создателя нашего… (в глазах Царя показались слезы). Несчастная привлекла к себе все мысли и завладела моим покоем… Все уверяют меня, что она должна быть добродетельна.

Пораженная покорностью и чувствованием Царя, сына своего, Марфа Ивановна не могла удержаться от слез: она прижала его к нежной материнской груди своей и, поцеловав, отвечала ему:

— Сердце Царево в руце Божией. Отныне девица Евдокия тебе невеста, а мне дочь: да будет над тобою и над нею Божие и мое благословение!

На другой же день по утру Евдокия Лукьяновна Стрешнева объявлена была всенародно невестою Царя Михайла Федоровича. Бессмертный муж, Патриарх Филарет, благословил Царя на обручение с избранною его, и несметное многолюдство, теснившееся толпами на Красной площади, воскликнуло: «Многая лета Отцу Государю и с невестою его!».

Но каким несказанным удивлением поражена была девица Стрешнева! Она заснула вчера бедною, несчастною, столь несчастною, что и луч надежды к какой-либо отраде не озарял души ее, а сегодня пробуждается Царскою невестою. Ей приносят цветные одежды, ей служат с благоговением, ее величают Царевною, ее просят в покои Царские, собственно для нее уготовленные. Долго она не верила тому, что слышит. Наконец встает с беспокойного одра своего; чувства ее все в волнении; едва могла дрожащими ногами приблизиться к образу Богоматери, который всегда при себе имела. Пред ним упала она на землю, произнеся слова сии: «Царица Небесная! Ты призрела на смирение рабы своея!». Рыдание пресекло голос ее. В то самое время пришла к ней Государыня, матерь Царя и, быв тронута ее умилением, подняла ее, заключила в свои объятия, называла ее своею дочерью, и всемерно старалась успокоить душу ее, встревоженную различными чувствами.

Раздался благовест к молебствию об избранной невесте по всему пространству столицы. Евдокия, облеченная в богатые одежды, препровождена была в великолепный Царский чертог, где ожидали ее все Бояре и Вельможи, для принесения ей поздравления. Дочери Князей и Бояр, приехавшие ко Двору в одно время с нею, тут же находились. Когда подступили они к целованию руки ее, то она, не давая руки своей, с приветствием поцеловала каждую девицу; но последняя из них объята была трепетом: бледное лицо и потупленные глаза представляли в ней преступницу, раскаянием и страхом терзаемую; на всяком шагу она препиналась и вдруг, зарыдав, поверглась к ногам Евдокии: «Государыня! — воскликнула она отчаянным голосом, — прости меня! Я виновата перед тобою. Не припомни лихости моей!». Кто же та была виновная, лежавшая у ног Евдокии? — Гордая, злонравная и жестокая родственница ее, которая вчера еще с презорством на нее взирала и не удостаивала ее посадить вместе с собою. Добродетельная Евдокия спешит поднять ее, обнимает ее и говорит ей своим нежным голосом: «Прости и меня, естьли я чем-то тебе досадила, а тебя Бог простит! Я помню твою хлеб и соль; я возросла у твоих родителей в доме». Потом, одарив ее, отпускает от себя милостиво.

Поступок сей, изображающий великодушие и милосердие Царской невесты, удивил весь двор, принес радость Царице Марфе Ивановне, и усугубил любовь венценосного жениха.

После торжественного обручения, совершенного великим Патриярхом Филаретом, отправлены были чиновники от Царя к Лукьяну Степановичу Стрешневу, в Можайский уезд, с богатыми дарами, с Царскими для него повозками, и с извещательною грамотою, что, по благости Божией, Царь Государь избрал себе в супруги Евдокию Лукьяновну Стрешневу.

Чиновники, достигнув тех мест, где жил Стрешнев, осведомляются, где дом его; им показывают хижину, соломой покрытую. Они приходят к воротам. Слуга, вязавший борону, спрашивает: «Кого им надобно?». Лукьяна Степановича Стрешнева, отвечают послы. «Его нет дома, возразил слуга: он в поле на работе» — «Проводи нас к нему, сказали чиновники» — «Подождите немного, отвечал слуга: только что довяжу борону; без нее нельзя мне барину показаться». Слуга весьма скоро окончил свое дело, и поехал с бороною в поле к господину; за сим-то провожатым шли Царские Послы. Они приходят к ниве, которую пахал старец почтенного вида, в кафтане домашнего сурового холста. Слуга сказал им, указав на старца: «Вот мой барин!». Благородный вид привлекал к нему уважение: белые, как пух, волосы и окладистая борода резко отделялись от густой тени кустов, близ которых Стрешнев пролагал новую по ниве борозду. Приближаясь к чиновникам с сохою, он обтер полотенцем пот с лица, а поравнявшись с ними, поклонился им и посмотрел на них не без удивления, не прерывая работы своей. Чиновники, подступя к нему с почтением, возвещают, что дочь его наречена Царскою невестою. Стрешнев не вери тому и, полагая то более за ошибку послов, говорит им: «Конечно, вы отправлены к кому ни будь иному, а не ко мне. Нет ли другого Стрешнева, а меня зовут Лукьяном Стрешневым», Послы представляют ему грамоту, на имя его писанную. Стрешнев в недоумении своем приемлет грамоту и ответствует: «Не смею прикоснуться, не будучи уверен в точной истине. Прошу пожаловать ко мне в дом, и там меня подождать; там мы разберем все дело, и вы изволите узнать, что я верно не тот, кого вам надобно. А теперь дозвольте мне допахать свою ниву, пока погода хороша, да и солнце уже на закате». Послы, однако же, убедили его принять от них грамоту. Стрешнев, прочитав оную, призадумался немного; потом, окинув взглядом ниву, приказывает слуге своему допахать и заборонить ее, а сам провожает послов в хижину свою. Пришед туда, он полагает грамоту под образа и, отдав три земные поклона Подателю всех благ, воззвал к Нему, стоя на коленях: «Боже Всесильный, из ничего свет создавший, возводяй меня от бедности к изобилию, сердце чисто и дух прав утверди во мне! Подкрепи меня десницею Твоею, да не развращуся посреди честей и богатства, Тобою мне, может быть, во искушение ниспосылаемых!». После сей молитвы Стрешнев предложил чиновникам на вечернюю трапезу свой хлеб и соль, и что Бог ему послал. После ужина, пожелав им покоя, оставил, и занялся всем тем, что требовал от него скудный домашний обиход его. Потом лег спать на соломенный свой одр.

На другой день Стрешнев пошел в церковь, отслужил молебен, принял благословение от духовного отца своего, простился с соседями, как с братьями, искренно обрадованными благополучием его, и наделив их, чем мог, отбыл из бедного деревянного селения, из убогой хижины своей, в престольный град, в Царские палаты.

По прибытии к Москве, Лукьян Степанович встречен был во вратах столицы с великою почестию. Ему предшествовала Царская Рында; Окольничие и Бояре; стременные Царские вели за повод коня его и шли вокруг него; Стольники, Воеводы и прочие сановные люди, назначенные по урыду, провожали его до Грановитой палаты. Сам Государь выше к нему за золотую решетку, на красное крыльцо и, не допустив его поклониться себе в землю, повел его с собою в светлые терема, где дочь его вместе с Царицею, Марфою Ивановною, ожидали пришествия их. Какова же должна быть встреча Лукьяна Степановича с дочерью своею, после долговременной разлуки и при толь внезапной перемене ее состояния?

Лукьян Степанович, воздав почтение матери Государя, обратил взоры на дочь свою, близ нее стоявшую. Евдокия, ощущая неизреченную радость, с некоею робостью соединенную, имела устремленные на отца очи, и не чувствовала, как слезы катились на высокую грудь ее, колеблемую биением сердца. Но когда он сказал ей: «Здравствуй, дочь любезная!» тогда поклонилась она ему в ноги и поцеловала его руку. Стрешнев, благоговея в присутствии Государя, хранил при нем величественную твердость духа, и только что яркий румянец, выступивший на бледные старческие ланиты его, обнаруживал сильное движение скромного чадолюбия. Государь с Марфою Ивановною удалились.

Евдокия, будучи с отцом наедине, бросилась в объятия его, и почтенный старец сей, сколько не крепился, но не мог не плакать. Евдокия говорила ему: «Родитель мой, мне и на мысль не приходило, чтобы я могла быть Царскою невестою. — Дражайшая дочь! отвечал ей отец ее, Творец непостижим в делах своих… Бог гордым лишь противится, но смиренным дает благодать. Он призывает тебя на важный подвиг. Почуствуй, однако, бремя, какое Создатель, промышляющий о человечестве, возлагает на тебя, в новой твоей доле! Отныне ты должна разделить тяготу венца с Государем, нареченным супругом твоим, который есть твое неоцененное сокровище, дражайшее жизни твоей. Государь — страж общего покоя; а ты должны соблюдать его спокойствие! От него зависит благоденствие народа, а в тебе да обретет он отраду и услаждение от трудов, скорбей и печалей, неминуемо сопряженных с человечеством и величеством Царским! Отныне ты должны быть заступницею всех бедных, сирых и утесненных, тем паче, что ты сама была и сира и убога. Ты дожна быть ходатайницею за истину и невинность у супруга своего. Ты должна умолять его о помиловании даже и впадших в прегрешение; ибо един только Бог без греха. Милосердие его да будет плодом твоих добродетелей! Пусть лучше в милосьях, нежели в казнях, укорят его! И такая укоризна, превышающая многие похвалы, да будет тебе во славу и утешение; твоим человеколюбием да приумножится к нему любовь общая! О сколь много потребно душевных сил, чтобы совершать предлежащие тебе обязанности, обязанности священнейшие Царицы и благотворительницы целого народа! Всемогущий Зиждитель Царств и Податель им Царей, помоги своею силою небесною, да, воззванная тобою к Царскому величию, сирота, со славою и честию прейдет знаменитое поприще жизни своей». При сем Лукьян Степанович с сокрушенным сердцем начал молиться Богу, земно кланяясь, а помолясь поцеловал дочь свою и оставил ее в глубоком размышлении.

По прошествии месяца совершено было бракосочетание Государя Михайла Федоровича с Евдокиею Лукьяновною Стрешневою. Милостями Царя и Царицы, излиянными на все Царство, ознаменовано было брачное торжество ее.

Лукьяну Степановичу пожаловано Боярство, поместье и дом в Москве, и повелено ему заседать в Большой Думе. Сей почтенный муж, быв на поклоне у Государя, принес от себя Царице, дочери своей, дары, им для нее сбереженные. «Благоволи, Государыня, принять от меня сокровища, тебе полезные, сказал он, поставя перед нею небольшой старый ларец! — Родитель мой, отвечала Царица, на что мне сокровища? Взыскана будучи милостию Божиею, имею ли я в них нужду? Единые сокровища мои: любовь Государя, супруга моего, и твое родительское благословение: только о том прошу и молю Создателя» — Сокровищам, мною в дар тебе приносимым, нет цены, Государыня», возразил Боярин Стрешнев. Прими их от меня, как дочь, в залог любви родительской!».

Царица повиновалась воле отца своего, и приняла ларец. Тогда Лукьян Степанович открыл оный и, вынув из него суровый холстинный кафтан, сказал: «Любезная дочь! Вот кафтан мой, сшитый руками твоей матери, из холста, ею же вытканного. Кафтан сей был на мне в то время, когда я пахал мою ниву. Вот полотенце, которым утирался я, когда работал в поле лица моего. А в этом малом ларце заключалось все приданое твоей матери… Сокровища сии должны напоминать тебе, Государыня, каждый раз, когда ты на них взглянешь, чья ты дочь и в каком состоянии ты родилась. А сие напоминание более и более соединять тебя будут с человечеством. Чем чаще ты будешь видеть сии дары мои, тем скорее сделаешься матерью народа… Но молю Тя, Вседержитель, спаси меня от печали: не дай мне дожить до того злосчастного дня, в который увидел бы я в дочери моей одну токмо Царицу и не обрел бы в ней Евдокии, дочери бедного Стрешнева!».

— Господь Бог порукою тебе, дражайший родитель, в том, что дочь твоя пребудет всегда достойною любви твоей и благословения, отвечала царица отцу своему и, приняв от него с живейшей чувствительностью дары его, поставила ларец посреди драгоценнейших утварей своего чертога, так что он для нее всегда был первым предметом.

Боярин Стрешнев из Царских палат перешел на житье в пожалованный ему дом, который, по тогдашнему обычаю, столько украшен был иждивением Царским, сколько требовало ого жилище тестя Государева. Но спальню свою Лукьян Степанович убрал сам по своему нраву: в головах своей кровати поставил образа; в ногах меч и копье, коим разил врагов на ратном поле; по стене развесил свои земледельческие орудия, как то: серп, косу, заступ и сошник; против кровати, на широкой скамье, разостлал старый свой ковер, доставшийся ему от отца в наследство. Таким образом он устроил все для того, чтобы каждая вещь приводила ему на память первобытное состояние его. По непременному своему правилу, Лукьян Степанович начинал и оканчивал каждый день молитвою. В старом кожаном Молитвеннике, где написаны были его рукой утренние и вечерние молитвы, и по коему всегда молился, приписал он в конце: «Лукиан! Помни, что ты был!». Простодушный слуга его, деревенский его сотрудник, служил ему, и никто из прочих слуг, кроме его, не был к господину близок.

Таким-то неожиданным случаем Лукьян Степанович Стрешнев, из бедного дворянина сделавшись великим Боярином, не забывал в себе человека. Он был ходатай истины у Престола, ревнитель общего блага, защитник всех бедных и беспомощных, мудр в советах Царских, строг к себе одному и добр ко всем, верный слуга Царю и отечеству, сущий Християнин, совершенный русский вельможа. Он был равно благороден и в суровой бедности и в Боярстве.

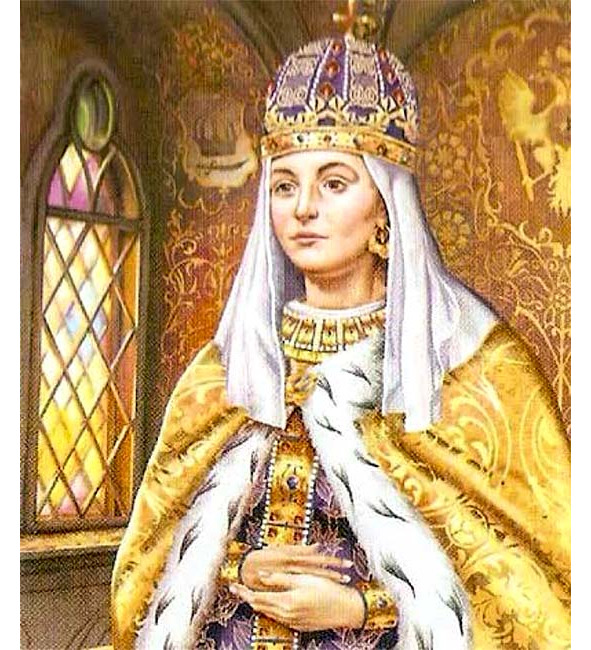

Знаменитая дочь его, истинная наследница родительских добродетелей, и за них достойная Царского сана, благочестием, благоразумием и милосердием, украшала венец супруга своего — Царя Михайла Федоровича, который, во все время своей жизни, с нею неусыпно занят был благоустройством разоренного врагами государства. Царица Евдокия Лукьяновна была основательницею многих Богоугодных заведений, и сама она воспитывала сына своего, Царя Алексея Михайловича, коего мудрость и великие дела свидетельствуют о качестве ума и сердца его.

Провидение даровало нам ею славное поколение Романовых. Она матерь законодателя Царя Алексея Михайловича и бабка Петра Великого.

1) Из сборника прошлого столетия.

2) Рындою называлась комнатная Царская стража.

ИССЛЕДОВАНИЕ О РОДЕ СТРЕШНЕВЫХ

Стрешневы получили особую значительность с того времени, как одна из их рода, Евдокия Лукьяновна, сочеталась браком с Царем Михайлом Федоровичем. Но род Стрешневых, вопреки позднейшим догадкам и вымыслам, принадлежал к старым Русским Дворянским служилым родам, и некоторые из Стрешневых получили личную известность еще прежде прежде своего случайного родства с Царским Домом. При том Стрешневы, как оказывается, были искони Мещовскими, а не Можайскими Дворянами, тогда как последнее мнение, неизвестно почему, утвердилось и повторяется голословно всеми новейшими историками. Исследование наше имеет целью исправить эту ошибку и познакомить читателя с замечательными лицами этого угасшего рода.

Царица Евдокия Лукьяновна была дочь Лукьяна Степановича Стрешнева. Сочеталась браком с Царем Михайлом Федоровичем 1626 года, Февраля 5 дня.

Дети от сего брака были:

1. Царевна Ирина Михайловна, родилась 1627 г., Апреля 22; скончалась 1679 г., Февраля 3.

2. Царевна Пелагея Михайловна, родилась 1628 г., Апреля 17; скончалась 1629 г., Генваря 25.

3.Царь Алексей Михайлович, родился 1629 г., Марта 10, скончался 1676 г., Генваря 29.

4.Царевна Анна Михайловна, родилась 1630 г., Июля 14; скончалась 1692г., Октября 27.

5.Царевна Марфа Михайловна, родилась 1631 г., Августа 19; скончалась 1633 г., Сентября 21.

6.Царевич Иван Михайлович, родился 1633 г., Июня 2; скончался 1639 г., Генваря 10.

7.Царевна София Михайловна, родилась 1634 г., Сентября 15; скончалась 1636 г., Июня 20.

8.Царевна Татьяна Михайловна, родилась 1636 г., Генваря 5; скончалась 1658 г., Августа 23;

9.Царевич Василий Михайлович, родился 1639 г., Марта 25; скончался 1639 г., Марта 25.

Скончалась Царица Евдокия Лукьяновна в одном году с супругом, а именно: Царь Михаил Федорович скончался 12 июля (в день своего рождения), а Евдокия Лукьяновна 18 августа 1645 года, и погребена в Московском Вознесенском девичьем монастыре.

В описании бракосочетания их (1626 г.) мы встречаем имена некоторых ближних родственников Царицы (с отцовской стороны), как участников брачного торжества, а именно: отец Царицы Стольник Лукьян Степанович; Стольник Василий Иванович Стрешнев (у Государыниной свечи); Сергей Степанович сын Стрешнев; Илья Афанасьевич сын Стрешнев; Матвей Федорович сын Стрешнев; Максим Федоров сын Стрешнев; Степан Федоров сын Стрешнев; Иван Филиппов сын Стрешнев (все шестеро показаны в числе сверстных Московских Дворян, шедших в брачном поезде за саньми Государыни). Из лиц женского пола участвовали в свадебном обряде лишь жена Лукьяна Степановича Анна Константиновна, да жены: Ивана Стрешнева, Ульяна Ильинична, и Василия Ивановича Стрешнева, Ирина Прокофьевна 1).

1.Родитель Царицы Евдокии Лукьяновны Лукьян Степанович Стрешнев, мещовский дворянин, пожалован на свадьбе дочери Стольником, в 1630 г. окольничьим, 1634 г. Боярином; а в описании венчания на Царство внука его, Царя Алексея Михайловича (в 1646 году), он наименован «сродичем» (сродич) и держал Царский венец; тогда же он пожалован в Ближние Бояре. Скончался в 1650 году и погребен в мещовском Георгиевском монастыре.

2.Жена Лукьяна Степановича, Анна Константиновна, была ли родной матерью Царицы Евдокии Лукьяновны, или мачехою (согласно тому преданию, что Евдокия Лукьяновна выросла сиротой в доме одного из своих родственников), мы утвердительно сказать не можем, но, по некоторым соображениям, полагаем, что Анна Константиновна была точно мачехою Царицы Евдокии Лукьяновны, сестрою Окольничего Князя Григория Константиновича Волконского, который был так же, как и Лукьян Степанович, Мещовским вотчинником. На Царской свадьбе он шел за саньми Государыни. Предполагаемое нами родство этог близкого к Царю вельможи с Лукьяном Степановичем Стрешневым лучше всяких преданий дает ключ к разгадке обстоятельств, сопровождавших этот брак. Весьма вероятно, что кроткая Евдокия, получив воспитание в семействе своего сильного родственника, могла быть (согласно преданию) жертвой блажи его родной дочери, с нею вместе была на смотринах и понравилась Царю кротко задумчивым выражением своего приятного лица.

Боярыня Анна Константиновна была мамою Царевича Ивана Михайловича, родившегося в 1633г., а скончавшегося в 1639 г.

Братья Лукьяна Степановича: Федор Степанович и Сергей Степанович Стрешневы.

3. Федор Степанович, также Мещовский Дворянин, приобрел некоторую известность еще прежде, чем сделался Царским родственником. В 1613 году мы видим его выборным от г. Мещовска на Земском Соборе для избрания на Царство Михайла Федоровича. В разрядных книгах 1615, 1616 и 1617 годов Федор Стрешнев значится воеводою в Лихвине, «а с ним Лихвинских стрельцов 30 человек, пушкарей и затинщиков 18 человек». В 1616 году он мужественно отсидел г. Лихвин от наезда Лисовского, и был награжден тогда же «присылкою к нему в Лихвин от Царя с золотыми, а за всю его службу в смутное время придано ему к поместному окладу 100 четей, а денежного жалованья к прежнему окладу 18 рублев». По окончании войны Федор Стрешнев вошел к Царю Михаилу Федоровичу с следующим челобитьем: «Государю Царю и Великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьет челом холоп твой Федко Стрешнев. В прошлом, Государь, в 124 году, был я, хлоп твой, на твоей Царской службе в Лихвине; и приходили, Государь, под Лихвин Литовские люди и Черкасы Литовские с товарищи; и я, холоп твой, от них твой, Государев, город Лихвин отсидел, и на вылазке языки поймал, и ты, Государь, меня, холопа своего, за мое службишко пожаловал, велел ко мне в Лихвин с золотыми прислать; и за мое службишко твое Царское жалованье придано мне, холопу твоему, поместного окладу 100 чети, а денежнова жалованья к прежнему окладу 18 рублев. А которая, Государь, наша братья городы отсидели, и за такие службы пожалованы твоим Царским поместным окладом и денежным жалованьем больши тово, да им же было твое Царское жалованье кубки и шубы, а мне, холопу твоему, твоего Царского жалованья за мое службишка не дано ничего. Милостивый Государь, Царь и Великой Князь, Михаил Федорович всеа Русии, пожалуй меня, холопа своего, за мое службишко своим Царским жалованьем против моей братьи, как тебе, милосердному Государю, Бог известит, чтобы мне, холопу твоему, в позоре не быть перед своею братьею. Государь Царь, смилуйся, пожалуй!». По справке оказалось: «Федор Степанов Стрешнев в прошлом 124 (1616 году) был в Лихвине воеводой; и выписана служба его из отпуску, как посылано к нему с золотыми: 124 года в… день, писал ко Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу, всеа Русии из Лихвина Воевода Федор Стрешнев: Сентября во 2-й день, за час до света, пришли к Лихвину Лисовской и Литовскими людьми, и к Лихвину приступили жестокими приступы всеми людьми; и он, Федор, прося у Бога милости, в Лихвине, в малом острожке, в осаде с Лихвинскими с ратными людьми сидел, и Государю служил, с Литовскими людьми бился с утра и до седмова часу дни, и Божиею милостию и государевым щастьем от Литовских людей в малом острожке отсиделись, и Литовских людей на приступех многих побили и переранили; и за тое службу и за осадное сиденье к Федору Стрешневу посылано с Государевым жалованьем и золотыми, да ему же за ту службу была поместная придача. А что Федору Стрешневу за тое службу поместного окладу придано, то и розряд не сыскано, потому что поместные столпы в Московской пожар во 134 (1626) году пригорели. А ныне Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии бьет челом Федор Стрешнев, что ему придано Государева жалованья за тое Лихвинскую службу поместного окладу 100 чети, и денежнова жалованья 18 рублев. А которые его братья город отсидели, и им Государево жалованья поместново и денежново окладу придавано больше тово, да им же даваны шубы, и????убки. И ковши, а ему, за ево службу, не дано ничево; и Государь бы ево пожаловал за ево службу своим Государевым против его братьи, как Государю Бог известит. А поместной ему оклад, по ево сказке, прежней 700 чети, денег 27 рублев; да ему же за тое Лихвинскую службу придачи 100 чети, денег 18 рублев; и всево ему окладу 800 чети, денег 45 рублев. И выписаны Дворяне в примере (следует несколько примеров)». По склейке рукою Дьяка помета: «135 (1625) году Генваря в 26 день Государь Царь и Великий Князь Михайло Федорович всея Русии сее выписи слушав, пожаловал Федора Стрешнева, за прежнюю его Лихвинскую службу, велел ему придать своево, Государева, жалованья к прежнему его окладу придачи: поместья 100 четвертей, денег из четверти 25 рублев, да с казеннова двора велел ему Государь своево, Государева, жалованья дать отлас золотой в пятьдесят рублев, да сорок соболей в шестьдесят рублев, для тово, что ему в те поры за тое службу шубы и кубка не дано против его братьи» 2). В 1634 году Федор Стрешнев пожалован в Окольничие, а в 1656 году в Бояре и находился при Царском Дворе, что видно из одного акта 1634 года, в котором сказано: «а отписку велено подать в верху Окольничьему Федору Степановичу Стрешневу». 3) Федор Степанович Стрешнев скончался в 1647 году. Сын его Стольник Степан Федорович, в 1631 и 1632 годах был Воеводою на Ваге (Архангельской Губернии).

4. Сергей Степанович Стрешнев в 1615 году был Воеводою в Алексине, что видно из разрядных книг того же года.

5. Современник по службе Федора Степановича и родственник его, также Мещовский Дворянин, Илья Афанасьевич Стрешнев, по разрядным книгам 1615 и 1616 годов показан осадным головой в Мещовске, «а с ним Детей Боярских мещан с меньших статей 32 человека, стрельцов 13 человек, пушкарей и затинщиков 13 человек, воротников 3 человека, рассыльщиков 3 человека, посацких людей 55 человек». На свадьбе Царицы Евдокии Лукьяновны он показан в числе Московских дворян, сопровождавших свадебный поезд.

6.Василий Иванович Стрешнев, которого на свадьбе Царицы видим уже в звании Стольника, в 1634 году, вместе с Федором Степановичем Стрешневым, пожалован в Окольничие, а в 1646 году в Бояре. В Литовском походе (1654 г.) мы видим его Боярином и Воеводою сторожевого полку. Как за этот поход, так и за другие службы, Государь пожаловал Стрешневу, в числе прочих, «шубу под атласом золотым на соболях, кубок золочен с кровлею в 7-м гривенек, денежной придачи к окладу… рублев». Скончался в 1661 году.

7. Иван Филиппович Стрешнев, тоже упоминаемый в описании бракосочетания Царицы Евдокии Лукьяновны, в 1606 году был уже Думным Дворянином, в 1609г. Устюжским Воеводою 5), а в 1630 Воеводой на Ваге 6) в 1631 г. заменил его сын Федора Степановича, Степан Федорович Стрешнев.

Из братьев и сестер Царицы Евдокии Лукьяновны известны нам лишь:

8. Степан Лукьянович, и

9.Федосья Лукьяновна Стрешневы.

Первый (Степан Лукьянович) в 1655 году был уже Боярином, находился при Дворе и скончался в 1666 году. Он известен своим горячим участием в деле о низложении Патриярха Никона, и был один из самых влиятельных лиц в стороне, враждебной Никону. Он-то составлял вопросы о разных обстоятельствах Никонова дела, на которые Паисий не замедлил написать казуистические ответы, а Патриярх Никон возражения. Эти вопросы и возражения на них Никона остаются доселе в рукописи и служат любопытным матерьялом для верной оценки этого единственного в своем роде дела в Истории Русской Церкви. Рукопись эта хранится в Патрияршей (Синодальной Московской) Библиотеке; впрочем, встречаются с нее списки и в частных руках, но редко. Нам известен один из таких списков, принадлежащих Г. Кашкину.

О судьбе сестры Царицы, Федосье Лукьяновне, мы не могли найти никаких сведений; даже не знаем, за кем она была замужем. Памятником родственно нежных отношений между сестрами осталось лишь собственноручное письмо Царицы Евдокии Лукьяновны следующего содержания: «От Государыни Царицы и Великой Княгини Евдокии Лукьяновны Федосье Лукьяновне. Пожаловали есмя послали к тебе своего …. Жалованья волосник золотой… назиная с канителью и с трунцалом, три цевки золота, три цевки серебра, аршин на подубрусники тафты Виницейки червчетой, полотно двойное, да три полотна тройных, да пятьдесят золотник шелков цветов разных, да два фунта белил. Да дочери твоей пожаловали есмя сережки золоты с жемчюжки, каменья лады. Да шубку, камка желта, на пупках собольих, кружево серебрено, пуговки серебрены ж. Да ты ж нам била челом о сергах, и мы те серьги пришлем к тебе вперед, а ныне не успели послать». Подлинник сего письма хранится в Архиве Оружейной Палаты, писан столбцом на одном листке 7).

Из прочих известных членов этого рода встречаем в списках Окольничьих Царя Алексея Михайловича: 1. Ивана Большого Федоровича Стрешнева в 1654 году и 2. Ивана Меньшого Федоровича Стрешнева 8) в 1656 году. 3. Родиона Матвеевича Стрешнева с 1657 года 9). А в списке Стольников 1670 года: 1. Ивана Ивановича и 2. Якова Максимовича Стрешневых.

В царствование Петра I из Стрешневых были известны Бояре: 1. Никита Константинович и 2. Тихон Никитич Стрешневы; последний пользовался особым уважением Петра и был в конце своей службы Московским Губернатором 10). 3. Боярыня вдова Анастасия Ивановна Стрешнева, Стольники: 4. Иван Родионович 11) и 5. Иван Иванович 12) Стрешневы, которые все участвовали в 1694 году в, так называемом, кумпанстве Боярина Никиты Константиновича Стрешнева для построения судов.

Отца Царицы Евдокии Лукьяновны, неизвестно почему называют «бедным Можайским Дворянином». Мы полагаем, что это ошибка, или просто описка какого-либо писца XVII столетия: ибо известно утвердительно, что Стрешневы были коренные Мещовские Дворяне и вотчинники и погребались издревле в Мещовском Георгиевском монастыре.

Не имея под руками писцовых книг Мещовского Уезда, мы, в подтверждение того, что Стрешневы были искони Мещовские помещики, можем сослаться на переписную книгу церковных земель Мещовского уезда 1626 года (в которой упоминаются лишь одни села).

Из этой книги достаточно ясно видно, что родовые поместья Стрешневых были сосредоточены преимущественно в окологородном стану; стало быть, именно в окрестностях старого Мещовского монастыря на реке Ресе. В этой книге упоминаются: 1. «За Григорием Игнатьевым сыном Стрешнева старое отца его поместьье, село Петрушинское, на речке на Нисве и на речке на Недвижке. 2. За меньшим Афонасьевым сыном Стрешнева, по Государеве жалованной грамоте в 1615 году, за приписью Дьяка Герасима Мартемьянова, две трети села Гаврикове на речке на Крапивенке, а треть того села за братом его, Яковом Стрешнева. 3. Вдовы Матрены Федоровской жены Стрешнева, да Степановское поместье Борисова сына Стрешнева, пустошь, что было село Мурхвичи, на речке Нисве 13). 4. Во Владычинском Стану за Ильею, Афонасьевым сыном Стрешневым, что по приправочным книгам написано было за ним в вотчине и в поместье две трети села Травина с жеребьем на речке на Старке».

Из этого видно, во-первых, что род Стрешневых принадлежал к старым Дворянским родам; во-вторых, что род их исстари имел оседлость в Мещовском Уезде, и именно в окрестностях Мещовского монастыря, в стенах коего также исстари была их родовая усыпальница, чем и объясняется внимание к их обители Царицы Евдокии Лукьяновны, о коем память сохранилась не только в устных преданиях, но и вписьменных монастырских актах; так, во вкладной книге сего монастыря, заведенной Архимандритом Серафимом в 1681 году, сказано утвердительно, что «на милостыню (как душевную благодетель) и благолепие Дому Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Рождества Ея Георгиевского монастыря, зело устремилася своим тщательством блаженныя памяти Благочестивейшая Государыня и Великая Княгиня Евдокия Лукьяновна». Это известие, как записанное одним из настоятелей обители через 36 лет косле кончины Царицы, по одному этому уже не требует других подтверждений. Что же именно сделано Царицею в пользу обители, остается неизвестным. По ходу обстоятельств надобно полагатиь, что вообще. Щедротами Евдокии Лукьяновны и ее родственников, старая георгиевская обитель, что была на реке Ресе и совершенно разоренная в Литовское нашествие, построилась на новом месте, «в Мещовске на посаде» деревянным зданием.

В описи 1716 года из родственников Царицы, принимавших участие в судьбах обители в течение XVII столетия, упоминается: Отец ея Лукьян Степанович 14), пожертвовавший несколько колоколов, да брат Царицы, Степан Лукьянович, который принес большое Евангелие с серебряными вырезными наугольниками и средою. В начале XVII столетия Боярыня Анастасия Ивановна Стрешнева пожертвовала воздух и два покрова серебряной объяри с травы золотыми; Боярина Никиты Констатиновича Стрешнева: оклады ризы изобрафа травчатого с звездки, Боярина Ивана Федоровича Стрешнева: ризы участок серебреной с травы золотыми, и наконец вклад Боярина Тихона Никитича Стрешнева несколько колоколов и серебреный ковш.

Самое участие в судьбах Мещовской обители, начавшей с 1680 года воздвигаться каменным зданием Царей Федора Алексеевича, Ивана и Петра Алексеевичей, основываясь на уважении к памяти их добродетельной бабки, служат подтверждением выше упомянутого предания, устного и письменного.

Внимание же к Георгиевскому Мещовскому монастырю Царя Петра Алексеевича, в начале его единодержавия, получило еще и новое побуждение (с 1689 г.) в том, когда, по неисповедимым судьбам Промысла Божия, другая Евдокия, также, подобно первой, взросшая вблизи Мещовской Георгиевской обители, сделалась супругою молодого Царя. Разумеем Евдокию Федоровну Лопухину, дочь Боярина Федора Аврамовича Лопухина, бывшего владельца села Серебреного, находящегося в виду сей обители.

Архимандрит Леонид

1) См. описание в лицах торжественного бракосочетания Государя Царя и Великого князя Михаила Федоровича с Государынею Царицею и Великою Княгинею Евдокиею Лукьяновною Стрешневою. В 4 д. л. Москва, 1810 г., издание Платона Бекетова, составляющее ныне книжную редкость.

2) См. Временник 1849 г. кн. 3. Поместные дела, стр. 21—24.

3) См. «Чтения в Императ. Обществе Истории и Древностей Российских» 1862 г. кн. IV, Смесь, стр. 50: «Письмо Царицы Евдокии Лукьяновны к Новогородскому Иерею Максиму».

5) См. Исторические акты, т. II, стр. 160.

6) Временник, кн. 25, стр. 89.

7) Смотри Временник 1849 года, кн. 1. Смесь, стр. 15.

8) Один из них был тестем Князя Василия Васильевича Голицына и жил в Москве; род его записан в Синодик Мещовского георгиевского монастыря вместе с родами Лукьяна Степановича (230 имян) и Никиты Константиновича Стрешневых, и Князя василия Васильевича Голицына.

9) Погребен в Чудовом монастыре 1687 г.. Апреля 2, и назван в надписи Болярином. О.Б.

10) Когде Петр собственноручно обрезывал бороды Боярам, Тихон Никитич был пощажен, «за свою испытанную преданность» (Донесение Гвариента Царю от 12 сентября, 1698 года).

11) Погребен в Чудове же монастыре 1722 г., августа 14, в заглавии, против гроба родителя своего, и назван в надписи Ближним Стольником. О.Б.

12) Сын его, Генерал-Аншеф Петр Иванович Стрешнев. Погребен в Донском монастыре. Брат же Николай Иванович, генерал-Маиор, погребен в Чудове монастыре 1745 г., Мая 5, на 39 году от рождения. О.Б.

13) Мы полагаем, что здесь идет речь о родовом поместье отца Лукьяна Степановича Стрешнева (родителя Царицы), которое в Литовское разорение могло быть опустошено, через что Лукьян Степанович был вынужден переселиться в другое свое, или женино, поместье в Можайском Уезде, где и застало его счастливое для него событие 1626 года, когда дочь его, Евдокия Лукьяновна, сделалась Царскою невестою. Но еще вероятнее, что в письменном предании, по ошибке, вместо Мещовска, поставлено Можайск.

14) Не Семен ли Лукьянович Стрешнев, ибо в числе известных нам лиц из рода Стрешневых (Бояр и Окольничьих) не видно Степана Лукьяновича, а лишь Семен Лукьянович (ум. 1666).

2. ПЕРЕПИСКА КНЯЗЯ М.М.ЩЕРБАТОВА

Издательство «Древлехранилище». Москва, 2011. — 300 экз.

Публикация С. Г. Калининой.

С. 109—113: Письма к Ф.И.Глебову

С. 352—501: Письма к князю Д.М.Щербатову*, А.Ф.Щербатовой (Глебовой) и князю И.М.Щербатову.

С. 505—509: Переписка с П.П.Яковлевым**.

С. 174—175: из письма Г.Ф.Миллеру.

*Д.М.Щербатов — сын М.М.Щербатова, женатый на А.Ф.Глебовой, дочери Ф.И.Глебова от первого брака, единокровной сестры Е.П.Стрешневой.

**П.П.Яковлев — брат матери Е.П.Стрешневой.

Из «Введения»

Самая значительная утрата связана с пожаром в московском доме наследников Михаила Михайловича в 1812 г. Сейчас трудно с уверенностью сказать, какие именно документы сгорели. Однако мы можем точно утверждать, что полностью погибла вся та часть переписки М.М.Щербатова, которая приходила на его имя. А также все его собственноручные черновые ответы. Это одна из наиболее значительных утрат из всего творческого наследия князя. /…/

В переписке М.М.Щербатова с А.Р.Воронцовым… отсутствуют несколько ранних писем. То же можно сказать и о переписке с Ф.И.Глебовым, А.П.Мельгуновым, И.А.Остерманом.

…длительный перерыв… в 1981 г был прерван самой крупной на сегодняшний день публикацией писем М.М.Щербатова к сыновьям Ивану и Дмитрию, невесте, а затем жене последнего А.Ф.Глебовой и к А.Р.Воронцову*.

В сборнике 1981 г. были опубликованы 47 из 125 писем князя, сохранившихся среди хозяйственного архива Щербатовых. Письма писались из Москвы в Санкт-Петербург, где служил князь Дмитрий и куда приезжал к нему его старший брат Иван. После смерти М.М.Щербатова они были перевезены в имение Михайловское и переплетены в единую тетрадь, благодаря чему не погибли в пожаре 1812 г. и хранятся ныне в личном фонде Щербатовых в ЦГАДА Это наиболее полный комплекс писем М.М.Щербатова, обнаруженный на сегодняшний день. Письма охватывают период с 1775 по 1789 г.

* Памятники московской деловой письменности XVIII в. М., 1981. /…/

М.М.Щербатов — Ф.И.Глебову

21 декабря 1787 г.

Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович.

Родство, дружба и почтение мое к вашему высокопревосходительству заставляют меня с удовольствием исполнить обычай поздравления с наступающими праздниками, и тем сие приятнее мне, милостивый г/осу/д/а/рь, что я нелестныя мои желании к особе и фамилии вашей сим могу объяснить. Итако позвольте мне принеси вам мое поздравление с ныне наступающими праз/д/никами Рождеством Христовым и Новым годом, и купно объяснить вашему превосходительству желании мои как сии наступающие, так и многия впредь вам благополучно праздновать. И да при возобновлении года сниспошлет вам Господь Бог обновление милости и благ своих, хотя я несколько замешкался за своими хлопотами, принести вашему высокопревосходительству мою благодарность за прислание ко мне сенатскова указу, о милостивой конфирмации в разсуждении учреждения моих именей 1). То сей долг теперь исполняя, пребываю с совершенным почтением милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва. Декабря 21 дня 1787.

1) Имеется в виду указ Екатерины II от 30 октября 1787 г., данный ею Сенату о предоставлении М.М.Щербатову и его жене Н.И.Щербатовой права распоряжаться своими имениями после смерти одного из них.

10 апреля 1788 г.

Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович.

При наступлении нынешнего праздника Святыя Пасхи, имею честь вашему превосходительству принести всепокорнейшее мое поздравление, искренне желая, дабы как сей, так и многия впредь вам благополучно препроводить. Примите, милостивый г/осу/д/а/рь, сии от сердца происходящия мои изъяснения, и которые оно само, а не етикетом изъясняет.

Касательно до дела вашего, г/оспо/д/и/н Грунин выезжает, но в департамент не является. В праз/д/никах пройдет почти до конца апреля, а как от времени уже и выздоровлен я, сего маия 17 числа минет три месяца, то в сей самой день и дело ваше будет решено, а для сего я его и не понуждаю, дабы он ябедою еще какою продолжения не зделал. Ждали более, уже малое можно подождать, когда и без подписки его по законам дело должно быть слушано. Для лутчей осторожности предупрежу рекетмейстера, котораго я уже раз просил, чтобы он к тому времяни съездил, а потому, чтоб уж за всякое упоздание департамент повергнут был и штрафу от Сената. И сие донесши, имею честь себя назвать с искренним почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, апреля 10 дня 1788.

25 декабря 1788 г.

Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иваныч.

При наступлении праздника Рождества Христова и Новаго году, имею честь ваше превосходительство с оными поздравствовать и пожелать вам как сии, так и многие впредь в желаемом благополучии и удовольствии. Се есть искрения желания того, которой с непременным почтением имеет честь назваться милостивый г/осу/д/а/рь мой вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, декабря 25 дня 1788.

Ея высокопревосходительству милостивой г/осу/д/а/р/ы/не моей Елисавете Петровне имею честь принесть и мое поздравление с нынешними праздниками, и желаю, дабы при возобновлении года Бог умножил вам благополучия и удовольствия.

5 апреля 1789 г.

Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович

Четыре недели продолжающаяся моя болезнь насило дозволяет мне надиктовать сие письмо, дабы исполнить долг мой искренним моим поздравлением вашему высокопревосходительству с наступающим праздником Светлою Пасхаю, которой желаю благополучно препроводить. Правда пред сим праздником радованием всех християн, и в болезни моей, я был огорчен известием, что дело мое правое по Межевой экспедиции противу меня и законов решено. Мне догадатца лехко можно от кого бомба происходит, хоть мне досадно, но я не обробел, а для ого прошу мне зделать одолжение копию с определния списав прислать. Чем одолжите пребывающаго вам искренним почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, апреля 5 дня 1789.

Желал бы я знать верно, кто изволил из сенаторов определение подписать.

8 марта 1789 г.

Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иваныч.

Чрез сие имею удовольствие уведомить ваше высокопревосходитеьство, что любезная наша кнегиня Александра Федоровна вчерась во втором чесу после полудни от бремени своего с помощию Божиею разрешилась, и как я пишу свое письмо по утру, торопясь ехать ее видеть, то токмо могу сказать, что вчерась ана была в желаемом состоянии. Я же, прине/с/ши благодарность Господу, имею честь вас, милостивый г/осу/д/а/рь, со внуком кн/я/зем Михаилом поздравствовать и желаю, чтобы он мог утешение вам по возрасте своем зделать. Я истинно вам, милостивый г/осу/д/а/рь скажу, что я сим случаем толь обрадован, как более быть не можно, одним словом толико, колико я искренне люблю вашу дочь, или лутче сказать сколь много анна стоит и сколь мы радуемся ею. Се есть искренни мои чюства, и думаю, что и она всегда вам подтвердит. Также остается просить нам бога о выздоровлении ее, в чем на милость Его надежду полагая, пребуду с искренним почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, марта 8 дня 1789.

22 мая 1789 г.

Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович

Приятное письмо вашего высокопревосходительства и с приложением копии с определения Межевой экспедиции я исправно получил, за которое приношу мое всепокорнейшее благодарение. Два раза, милостивый г/осу/д/а/рь, оставя приятнейшие для меня упражнении сие определение я читал сов сем безпристрастием, каковое может строжайшая филозофия в человека вдохнуть, и два раза, милостивый г/осу/д/а/рь, признаюсь вам, нашел я соплетение неправды и неправосудия. Мне вам будет длинно все это объяснять, но яко гражданин, имеющий право свое защищать, яко сенатор, имеющий право печся о благе государства, которое не может быть без правосудия, яко помещик, долженствующий пещися о справедливом умножении благосостояния своих крестьян, яко отец, должетствующей стараться не растерять своих именей, необходимым себе почитаю принеси мою прозьбу перед монарший престол и просить удовлетворения не мне, но закону, но воли монаршей, нарушенной во всех частях. Истинно поступок сей самого меня огорчает, что перо мое може быть принуждено будет употребить такие изъяснении, которые неприятны будут тем, которых я своими приятелями почитал. Но что делать, когда должности и судьба меня до того доводит. В протчем, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.

С/ело/ Нагорное, маия 22 дня 1789.

Из письма Г. Ф. Миллеру

20 января 1763

/…/ P.S. Mon oncle monsieur de Strechnef* ma prie de vous ecrire de lui faire scavoir le prix des livres du cqtalogue ci joint, en quoi vous m obligerai de me faire scavoir enfin qu on puisse vous envoier l argens a l achat de ce livres.

Перевод:

/…/ Р.S. Мой дядя, господин Стрешнев*, просил меня написать вам, чтобы вы сообщили ему цены на книги из прилагаемого каталога, чем вы меня обяжете, сообщив мне это, чтобы можно было послать вам денег на покупку этих книг.

* один из братьев матери Н.И.Щербатовой (жены М.М.Щербатова) — Василий Иванович (1707—1782) или Петр Иванович Стрешнев (1711—1771), второй — отец Е.П.Стрешневой

М.М.Щербатов — П.П.Яковлеву

18 мая 1766 г.

Г/осу/д/а/рь мой Петр Петрович.

Сей час имел честь от вашего превосходительства получить письмо, писанное маия от 11 числа о отдаче в гофшпиталь ваших денех две тысячи рублев, которые сей час отдать не могу, для ого, что имея ваши деньги, по большей части медныя, я, оставив тысечу рублев на первой случай, а опасаясь какова нещастия от пожарного случая, отдал пред самым ем временем одному купцу на месяц с тем, чтобы от него получить серебром, х которому, однако, сей час посылал, дабы он хотя медными ж в дополику суммы дву тысечь пятисот рублев отдал, что он и обещал. И конечно, могу ваше превосходительство уверить, что если не в понедельник, то во вторник такия деньги естли не все, то по крайней мере две тысечи рублев запачены будут и при взятии расписки приобщу в сем как имеющимся у меня, так и тем, которые еще в вашей деревне, окуратной щет. Чем прекратя, пребуду и искренним почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, маиа 18 дня 1766 году.

25 мая 1766 г.

Г/осу/д/а/рь мой Петр Петрович.

Сей час, отъезжая в деревню, дни на четыре, имею честь донести, что севодня ваших денех две тысечи рублев отдал в гофшпиталь для пеерсылки к вам и естли за неполучением расписки по притчине невозвращения тех, которые поехали отдавать деньги севодня к сему письму ее не приложу, то ее на первой почте пришлю. В протчем, за неимением времяни, прекращаю сие письмо прошением моим о продолжении ко мне вашей дружбы и пребуду с искренним почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, маиа 25 дня 1766 году.

29 мая 1766 г.

Г/осу/д/а/рь мой и любезной друг, Петр Петрович.

Вчерашний день поздо вечеру, возвратясь из моей деревни, хотя во всю ночь претерпевал от мигрени, но не хотел, хотя через силу, упустить, чтобы севодня вашему превосходительству не донести об отдачи ваших денег дву тысячи рублях, на которые в прошедший четверк, то есть 25 числа сего м/еся/ца после отъезду моего в деревню, жена моя получила вместо росписки письмо от Ивана Анофрича Брылкина к его превосходительству Никите Ивановичу Панину, которое и послала к его высокопревосходительству через почту весьма напрасно, ибо я намерен был его в сем письме включить. Но как письмо, служащее распиской ему, в толь хороших руках и на имя толь великова человека, то затеряться не может, понеже верность почты в России, конечно, непременно для великих людей наблюдается. Итако, за неимением того письма, при сем к вам копию приобщаю, а и достальные 500 рублев и еще сколько саберу, к вашему превосходительству через купцов переведу, или естли поеду вскоре в ярославские деревни, перевесть без себя велю. В протчем же пребуду с искренним почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайла Щербатово.

Москва, маиа 29 дня 1766 году.

25 января 1767 г.

Г/осу/д/а/рь мой Петр Петрович.

Имею честь вашему превосходительству донести, что я вчарась получил от вашего человека тараканова пятьсот рублев денех, которые хотел севодня к вам перевести, но как купец ко мне не бывал, то до понедельника принужден сие отложить. Сверх того доношу, что человек ваш Боголюбов спился и с ума сошел, котораго сегодня из москвы посылаю под караулом в Жехово и от всех дел ему отказал и сие донещи, пребуду с должным почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайла Щербатово.

Москва, генваря 25 дня 1767 году.

П.П.Яковлев — М.М.Щербатову

8 ноября 1776 г.

Милостивый государь мой князь Михайло Михайлович!

Вашего сиятельства оказываемая ко мне милость во принятии участия противу гонимаго меня рока, есть истинный опыт древнего римскаго содружества.

Приняв смеость доставить вам о существе по вексельному делу моему с сотником Новицким записку, разсудил я за пристойно сообщить вашему сиятельству таковую ж касательную и по судному моему делу, близ десяти лет продолжающемуся с жидами баррухами.

Человеколюбивое вашего сиятельства сердце, безсомненно востревожится о столь оказанных мне несправедливостях и наглых притеснениях. Естли бы только ваше сиятельство восхотели вникнуть в производство и все происшествия сего моего суднаго дела. Но милостивый государь мой! Сие все еще, хотя по малой твердости духа мне бы казалось некоторым образом сносно. А домашние мои злоключительства совсем из терпения моего меня уж вывели.

Вам, милостивому государю моему, знать потребно, что через десять лет по всем моим /нещастным/ приказным хлопотам, употребленной от меня к хождению за оными дворовыми мой человек Елисей Лебедев, не токмо на всякой день лжами своими слух мой напоевал, но и обыкновенно каждый год раза по три или чтыре, сутки по двои и трои от пребезмернаго своего пьянства, возвращаясь ко мне, рассказывал мне всегда несбыточные дела, подобные скаске Бовы Королевича. Коль рачителен и осторожен должен был я быть в выслушании сих равновымышленных его затей, и испытывать прежде решительного моего поступка на дальнейшее нужное производство текущих приказных моих дел. О сем ваше сиятельство по благоразумию вашему сами легко добраться изволите.

По сему тому неоспоримому некотораго мудреца изречению, твердоположительно и сказать можно, что ни знатность, ни пышность видимая в человеке не составляет совершенно в жизни его удовольствия. Но чтоб прежде чтоб об оном знать, должно еще вникнуть в домашние его обстоятельствы.

Сей пьяница и всякой распутной жизни зараженной человек мой Елисей Лебедев, по десятилетним за делами моим хождением, будучи всегда яко совершенный невежда и грамоте весьма мало знающий, при всяком случае собсвенными моими наставлениями ежечасно снабдеваемой, при ожидаемом решении трех важнейших моих дел, яко то в полном собрании Сената с жидами барухами, в департаменте магистратском по вексельному с Нивицким делу. А в банковой канторе об исключении из описи сибирской моей деревни, со всем тем вознамерился вдаться по привычке своей беспредельному своему пьянству, в котором он через шестеры сутки в отлучке от дома моего находясь, едва уже сыскан.

Как бы у него нашлось между протчим вместо объявления в банковую контору копия, якобы от оной требуемаго от меня доношения. И для того ваше сиятельство покорно прошу, и сие доношение вновь учиненное милостиво поручительством вашим утвердить /и подателю сего по подписке отдану/. Впротчем, сколь слабость здоровья моего на ногу меня поставит, вам мое почтение изустно засвидетельствовать, то я сего случая конечно не упущу.

Из Солитюда, 8 ноября 1776 года

P.S. Из посылаемого при сем домовнаго учиненнаго благоискусному моему славному стряпчему, ваше сиятельство усмотреть изволите и разум и слог его, и сколь он много знает и простой грамоте, яко же все оное рукой его писано.

Из писем к Д.М.Щербатову, А.Ф.Щербатовой (Глебовой) и И.М.Щербатову

Д.М.Щербатову

10 июня 1784 г.

Друг мой, князь Дмитрей Михайлович!

/…/ Дело Федора Ивановича Глебова* к слушанью готово, токмо должно ему представить поверенного для высмотренья выписки, о чем его превосходительству скажи, чтобы поскорея прислал поверенного с верющим письмом**.

*Глебов Фёдор Иванович (1734—1799), сенатор (1781), генерал-аншеф (1782). Участвовал в семилетней 1756—1763 гг. и русско-турецкой 1768—1774 гг. войнах. Отец А. Ф. Глебовой, будущей жены Д.М.Щербатова.

**Отношения между будущими родственниками — Глебовыми и Щербатовыми сложись. Видимо, в конце 1770-х гг. в последние годы службы М.М.Щербатова в С.-Петербурге. Еще задолго до обручения и свадьбы Дмитрия Михайловича и Александры Фёдоровны их родители состояли в переписке, о чем свидетельствуют несколько сохранившихся писем княгини Н.И.Щербатовой:

Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович.

Наступление нынешняго праз/д/ника Рождества Христова и приближение Новаго года подает мне случай себя в памяти вашего превосходительства возобновить и пожелать вам, милостивый г/осу/д/ар/ь, при возобновлении года всякаго желаемаго вами удовольствия и благополучия. От себя же рекомендуя в продолжение дружбы вашей пребуду с всегдашним почтением, милостивый г/осу/д/ар/ь мой, вашего превосходительства покорная услужница ваша кнегиня Наталья Щербатово.

Декабря 26 дня 1782 году. Москва

Милостивая г/осу/д/а/рыня моя сестрица Лисавета Петровна.

Наступивший ныне праздник Рождества Христова и приближающийся Новый год подает мне случай изъяснить вашему превосходительству при поздравлении вас с оными искреннее мое желание, дабы как сии, так и многия впредь в желаемом вами благополучии препроводили и чтоб при возобновлении Нового года узрили б обновиться ваши удовольствии, чего искренне вам пожелав, пребуду с всегдашним почтением, милостивая государыня моя, покорная услужница ваша кнегиня Наталья Щербатово.

После смерти князя М.М.Щербатова Глебовы не утратили связи с семьёй Щербатовых и продолжали общение.

Село Рождествено, 1793 году 21 августа.

Милостивая государыня моя сестрица Елизавета Петровна.

Приношу вам мои нижайшие благодарения за уведомление о приезде вашем в Москву. Вы меня очень обрадовали вашим письмом. Оное мне доказывает, что вы меня не забываете. Буе уверены, что и с моей стороны я право душевно к вам привязана. Чтошь касаетца до свиданья нашего, то я, матушка, с превеликим удовольствием желаю с вами видитца и буду старатца вас увидить, только после 26 нонешнего месяца, а прежде я быть не магу. Итак, лаская себя иметь честь вас увидеть, пребуду с искренним моим почтением, милостивая государыня моя сестрица, покорная услужница ваша кнегиня Наталья Щербатова.

При сем свидетельствую мое нижайшее почтение милостивому государю моему Федору Ивановичу и покорно благодарю за припаметование его обо мне. Также прошу вас, матушка сестрица, сказать детем вашим мою благодарность за их поклон и от меня также сказать мой поклон. Кнежна моя вас благодарит и приносит вам свое почтение.

29 ноября 1786 г.

Кн/я/зь Дмитрей Михайлович.

По отъезде твоем тысечи вещей встречаются мне на мысль тебе сообщить о новом твоем состоянии, в которое ты вступаешь, но я лутче хочю все сие предать чювствительности сердца твоего, нежели отеческим наставлениям. Они и достоинства твоей невесты (ибо я уже осмеливаюсь ей имя сие дать) суть лутчия наставления на свете, и они более тебя научат что ты должен от сих часов думать, что ты живешь более для нее, нежели для себя. Трерьегво дни я получил письма от Федора ивановича и Елизаветы Петровны ничего не значющие, в ответ не значющим же ничего моим письмам, и письмо адресированное на твое имя, подписанное женскою рукою, которое думаю быть от Александры Федоровны, и оное, не распечатывая, к тебе возвращаю, ибо, хотя думаю, ни один отец не более достоин войти в конфиденцию к сыну своему. Но я, не взяв от тебя позволения, сего не сделал, ибо всегда между любовников есть вещи, которые они за удовольствие щитают таить, а я вашего удовольствия помешать не намерен, а напротиву того желаю сколько можно его умножить. Весь поступок мой доказывает тебе искреннее мое удовольствие о сем начатом деле, которое прошу Бога, чтобы к совершенному удовольствию моему ано окончено было и чтобы ваши души и сердца совершенно навсегда были соединены, а единая бы пря у вас происходила, кто может более любви и преданности другому оказать. Сегодня за великой секрет, которой, однако, известен городу, как ниже тебе скажу. Я ближним своим не изъясняя ничего из обстоятельств, сообщил токмо о твоих намерениях и кн/я/зь Николай Михайлович Голицын похваляя мне твою невесту, говорил, что он сам, бывши в Петербурге видел, коль любит тебя Федор Иванович, называя его не меньше влюблен/н/ым в тебя как и невеста. Сие весьма вероятно, ибо без того бы он и не отдал за тебя свою дочь. И тако помни сие любезный мой кн/я/зь Дмитрий Михайлович, и если потребно, убавь почтения ко мне, но имей его совершенно к нему. Я истинно со слезами сие к тебе пишу, толь есь велико мое желание, чтобы дружба и родство навсегда сохранялись. Не меньше же должно тебе иметь почтение и к Елисавете Петровне, которая так же спомошествовала желанием твоим. Одним словом, я щитаю, что сие на веки счастие твое составляет, так умей за щастие твое платить почтением и благодарностию тем, кто его соделал. Оканчиваю свое письмо тем, что уже по всему выше писанному ощутительно то есть, что я ожидаю нетерпеливо формального окончания сего дела. Истинно ни одной очи не сплю в нетерпении моем и для того, пожалуй, поскорея меня о всем уведомь. Александре Федоровне скажи мой поклон и уверь ее, что я истинно признаюсь, что не зная ее, я так как дочь ее люблю и льщу себя, что анна найдет во мне друга. Наконец, желая тебе благополучнаго приезду и окончания твоего дела с помощию Божиею, предаю тебя в Его высшее защищение, я есть доброжелательный отец твой кн/я/зь М. Щербатово.

Москва, ноября 29 числа 1786.

/…/Р.S. не позабудь, друг мой, прислать по помолвленье реестр родни, куда нам рекомендоваться ехать.

Сие письмо ты можешь показать Александре Федоровне, ибо имей за правило ничего от нее не таить. /…/

7 декабря 1786 г.

Друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович.

Я толь нетерпеливо ожидаю твоих писем, щитая, что ты в понедельник еще рано мог приехать и писать ко мне или вечеру или во вторник поутру, что в суб/б/оту человек мой жил на почте, дабы поскорея от тебя письма получить, но получил вместо твоего, письмо на имя твое, подписанное. Думаю, от Александры Федоровны. Скажу тебе, друг мой, какое приключение с сим письмом случилось. Илья, который послан был ожидать почты имел неосторожность письмо сие принести при матери твоей. Ана, любопытно разсмотря печать стрешневскую с орденом, говорила, что надобно его распечатать, ибо оно может быть от Елисаветы Петровны, а потому и нужно к нашему сведению, а если и от ково другова, то неуповательно в нем быть такой важности, чтобы от нас скрыта могла быть. Видя ее в таких расположениях, не оставалось мне другова делать, как сказать, что может быть сие письмо и от Александры Федоровны, ибо имея уже дозволение от родителя, со всею благопристойностью может к тебе несколько строчек, да может быть и с их повеления написать, как и самый герб свидетельствует, ибо то печать Елисаветы Петровны.

/…/ Сказав тебе о сем, остается мне токмо желать скорея получить известие о публичном вашем помолвленье и чтобы письмы Федора Ивановича и Елисаветы Петровны, меня в согласии их уверили. /…/ дав тебе позволение, я зделался похож на прошедших веков матерей, которые без памяти радовались, когда женивали с/ы/на. Я ни к чему другому не приписую сего как к первому разу, когда видел невесту твою к продолжению слышеть об ней все доброе и к совершенной уверенности, что она много имеет достоинств и щастие твое зделает. Будь достоин всему сему беспредельною любовью к ней, а от меня ей поклонись и препоручая тебе в милость Божию, остаюсь доброжелательный отец твой кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, декабря 7 дня 1786.

10 декабря 1786 г.

Друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович.

Хотел тебя севодня побранить за то, что третьево дни на почте, где целой день человек почты ожидал, я от тебя писем не получил, а вчарась, препроводя без сна в беспокойстве целую ночь, получил от тебя письмы. За то тебя благодарю и поздравляю тебя с невестоюс той искренностию, какую ты во мне всегда видел. С радостными слезами к тебе пишу сие, и со всем усердием, приличным расположению моих мыслей и летам, прошу Г/оспо/да, да благословит Б/о/г начетое сие дело, да исполнит Бог благополучием, любовию и спокойствием ваши дни, и да убавит моего счастия и жизни, но да прибавит вашего благополучия. Мне должно тебе. друг мой, и о сказать, что весь дом мой в восхищении о щастии твоем. Твоя Александра Федоровна имеет нечто особливое, что и незнающих ее людей к себе притягивает, следственно, коль велико должно быть твое удовольствие, которое я искренне разделяю. Пожалуй, мой любезный кн/я/зь Дмитрей Михайлович, уверь с твоей стороны Федора Ивановича, Елисавету Петровну и Александру Федоровну, что все чювствования мои, изъясненныя в моих письмах, не суть этикетныя, но самые те, которые в сердце моем находятся. Уверь их в моем почтении и любви, ибо приятно мне, чтобы такия люди наивящее уверение о преданности моей имели.

/…/ Пуще всего, мой друг, уверьте вашу дорогую в моей преданности и моей дружбе к ней, пусть эти строки будут свидетельством чувствований моего сердца к ней (абзац написан по-французски).

Не забуть, мой друг, попрасить мне потрета Александры Федоровны. Сие мне будет утешение, чтобы иметь упредительно ее портрет, пока буду иметь утешение ее сам увидеть. /…/

14 декабря 1786 г.

/…/При сем посылаем мы подарки к твоей невесте, с приложением наших писем, которые, пожалуй, ей вручи, с уверением с моей стороны всей преданности и любви, каковую возможно иметь, и колико я чювствую удовольствия о намеряемом супружестве твоем, о котором, как думаешь ты оно будет, пожалуй, меня уведомь. Также Федору Ивановичу и Елисавете Петровне изъясни мое почтение и скажи, что я не хотя их трудить моими письмами, от оных удерживаюсь. А особливо скажи Федору Ивановичу, что я призывал к себе секретаря Камер-конторы, которому приказал зделать екстракт из дела, и оной к нему на будущей неделе пришлю /…/

21 декабря 1786 г.

/…/Наступающии же праздники Рождество Христово и Новый Год подают мне случай тебя поздравить с оными и пожелать тебе всех благополучей, какия ты можешь пожелать, и сверх желания твоего какия могут всегдашнее твое счастие составить. И сие со всею искренностию, какую отец, любящий тебя, может иметь. За первое щитаю, чтобы начетое твое дело скорея было окончено и что б я в начале будущаго года мог и себя поздраствовать приумножением моей семьи. Наконец, хотя я и писал особливо к Александре Федоровне, поздравляя ей с празниками, но и тебя еще прошу, уверь ее в искренних моих желаниях о всем, что до щастия ее касается, ибо как мне кажится, для нее лишнего зделать неможно, и изъяснении искренности и любви женихова отца противны быть не могут./…/

P.S. На сей почте письма от Александры Федоровны, от Федора Ивановича и от Елисаветы Петровны я получил, а от тебя ни строчки, хотя в самом деле ты более всех имеешь ко мне нужду писать и должен был уведомить меня, получил ли ты деньги, посланные к тебе с твоим человеком. Он же не мог тебе не сказать все мое удовольствие о твоем помолвленье, о и сие требовало некоего признания.

К тому же и ответами ты должен мне о расположении твоего состоянья, и о назначении время твоей свадьбы. /…/ Федор Иванович мне упоминает о свадьбе вашей и я к нему на сие ответствовал, что скорея то лутче, то пожалуй о очном сим расположении меня уверь. Письмо твоей Александре Федоровне такия чюствии изъявляет, что ано к удовольствию моему прибавило мне удовольствие. Могу сказать, что я ее не знаю, ибо единочасное свидание, да и то когда анна была ребенок, не может зделать знание. Но все, что слышу и вижу, мне делает почтение к ней. Думаю, другой мой, что в самой твоей любви ты и самое почтение к ней ощущаешь, ибо искреннее почтение есть основанием долгопродолжительные любви, ано составляет ее твердое основание, ано ее и покрывает. Наконец, не ограничивайте свою любовь к ней, но любите ее с уважением и деликатностью (фраза по-франц.)

4 января 1787 г.

Друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович.

С удовольствием я получил твои письма вчерась, на которые ответствую. Расположение твое перейти в Арханигородский полк* есть весьма изрядно, естли чего лутче неможно зделать, а однако и о пере/во/ду весьма подумать надобно, ибо и сей полк может в дальные места идти. Пожалуй о том посоветуй с Федором Ивановичем как тебе состояние и службу твою расположить, ибо ты знаешь, что определяя детей своих к службе отечества, собственно ни их труды, ни самые опасности меня не устрашают, но таперя я должен инако о тебе судить. Ты будешь не один и вступающая в обязательство с тобою особа требует моего размышления, дабы и ей тягости состояние твое не нанесло. Сия особа, быв дочь Федора Ивановича, он лутчия советы может тебе преподать для основания вашего состояния. /…/ Перевод твой в полки Петербургской дивизии, я думаю, привяжит тебя к житью в Петербурхе, а потому я не уповаю иметь удовольствие тебя видеть нынешнее лето, и в сем случае, колико ни есть искреннее мое желание тебя и любезную твою Аександру Федоровну видеть, однако знай, что я умею должности твоей уступать мои желании, а потому естли собственные тебя нужды не побудят ехать в Москву, я спокойствию вашему с охотою удовольствие и желание мое познакомится с Александрою Федоровною жертувую /…/ Вчарась и от Александры Федоровны получил я письмо, за которое ей приношу мое благодарение, и истинно более последуя этикету (понеже и сие есть етикетное письмо), нежели последуя движению сердца моего, к ней таперя не пишу, ибо естли бы оному последовал, то бы истинно всякую почту не оставил ее уверить, колико мне приятно видеть ее умножающу семью мою. Итак, мой друг, пожалуй объясни ей мои чуствовании и уверь ее в моей любви и преданности, и что я искренне прошу Бога, да ниспошлет на вас свои милости, я есть доброжелательный отец твой кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, генваря 4 дня 1787.

P.S. Письмо сие к тебе придет около 12 числа сего м/еся/ца, то ты можешь уже мне дать знать котораго числа назначается твоя свадьба. /…/

*В 1786 г. Д.М.Щербатов с чином подполковника был переведён в Новгородский полк.

7 января 1787 г.

/…/Заключаю тем, чтобы ты покланился от меня любезной твоей Александре Федоровне и препоручая тебя в милость Божию, я есть доброжелательный отец твой кн/я/зь Михайло Щербатово.

Москва, генваря 7 дня 1787.

P.S. Приехал Алексей Андреич* и сказывал, что Елисавета Петровна больна. Пожалуй, уведомь меня о ея состоянии и уверь ее и Федора Ивановича, что я истинное участие приемлю о ея состоянии здоровья**.

*Имеется в виду А.А.Волков.

**Сохранилось письмо княгини Н.И.Щербатовой к Ф.И.Глебову, в котором она выражает свое беспокойство по поводу болезни Елизаветы Петровны:

Милостивый г/осу/д/а/рь мой братец Федор Иванович

За приятное письмо вашего высокопревосходительства и за прислание карафина и свечек приношу мое благодарение, которые я исправно получила. Истинно могу уверить вас, милостивый государь мой, что я была в немалом беспокойстве, услыша о болезни милостивой государыни моей сестрицы Елисаветы Петровны, но чрез письмы сына моего нынче порадована, уведав, что ей лехче. И искренне желаю, чтоб скоро о совершенном выздоровленье слышать могла. Да посылаю я завтрашней день к вашему высокопревосходительству спаржи, которые покорно прошу приказать принять, и быть уверену, что я есть с совершенным почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства покорная услужница кнегиня Наталья Щербатово.

Генваря 21 дня 1878-го года.

Милостивой государыне моей сестрице Елисавете Петровне засвидетельствую мое нижайшее почтение и сердешно желаю, чтоп ана совсем выздоровила.

11 января 1787 г.

/…/Я уже к тебе писал, что слышал о болезни Елисаветы Петровны, то, пожалуй, уведомляй меня каждую почту о ее состоянии /…/

21 января 1787 г.

/…/удовольствие мое есь совершенно о браке твоем, и что наконец тебя и себя и всю семью свою щитаю щастливой, что ты женисся на Александре Федоровне. …/Тебе остается быть довольну и любовью твоей к любезной твоей Александре Федоровне любовь ее паче заслужить.

Я при последнем твоем письме от 14 числа генваря получил письмо от Александры Федоровны. Письмо толь приятное, что хотя в самое время получения я мучился мигренью, но истинно тебе скажу, что ано мне почти лекарством послужило. Мать твоя также с удовольствием получила ее письмо и я могу тебя уверить, что из всех наших разговоров, Александра Федоровна и ты треть оных составляет, что мы по десяти раз прочитываем ее письма и по десяти раз благодарим Бога о входящем к нам семьянине, а по сему суди о наших расположениях.

/…/ При сем прилагаю письмо к любезной твоей Александре Федоровне, которое отдав и словами уверь ея, что все изъясненное в оном, есть искренние чювствии сердца моего. Милостивому г/осу/д/а/рю Федору Ивиновичу и милостивой г/осу/д/а/р/ы/не Елисавете Петровне засвидетельствуй мое почтение и извини, что сам к ним не пишу, боюса обеспокоить их.

/…/Не утерплю не сказать: Федор Иванович уже тебе не дядюшка, но батюшка. Пожалуй так его называй и так почитай.

/…/Ежели успею, завтра пошлю споржей от жены моей к Елисавете Петровне. Проведай на тежолой почте и, получа, отдай.

И я кланеюсь и прашу Александру Федоровну за меня пацалавать.

8 февраля 1787 г.

/…/ Самое поминовение о спарже, ведет меня говорить о том, что ты пишешь о неполучении Александрою Федоровною ответу от нас на ее письма. Присылка спаржи и доказывает, что письмы пропали, ибо накануне оной посылки, писал я к тебе о ней, были письмы к Федору Ивановичю, в которых о сей спаржи поминал, и тут были и письма к Александре Федоровне. Я думаю, что самое сие доказывает нашу невинность и что анна нас оправдает. Но со всем тем, друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович, пожалуй изъясни твоей любезной Александре Федоровне, что мы весьма чювствительно приемлем, что и нечаенное с нашей стороны могло ей приключиться огорчение. Уверь ее в нашей любви и почитании, покажи ей сие письмо и прежния, где я об особе ее в каждом тебе говорю. Одним словом, помири нас безвинных с нею и загладь все, что могло такое молчание в сердце ее произвести, ибо истинно тебе скажу, что я беспокоин, не могла ли ана усумниться в нашей любви и преданности. /…/

Вторично вспоминаю Александру Федоровну, пожалуй ей от меня покланись и, пожелая вам всех благ, препоручаю вас в милость Божию/…/

P.S. Дабы не замешались посылки на имя Федора Ивановича, посылаю восемь фунтов шеколаду. Посылаю обое торопясь, ибо в обеих нужда, а не менее есть знак твоего внимания, что ты у меня выпросил шеколад.

А.Ф.Глебовой

8 февраля 1787 г.

Милостивая г/осу/д/а/р/ы/ня моя, Александры Федоровна.

/…/прошу быть уверенной, что всякое писание ваше нам драгоценно, что единое воспоминовение имени вашего нам совершенное удовольствие делает и что благословляем ежедневно тот час и минуту, в которую избранием своим удостоили вы сына нашего. И тако, милостивая г/осу/д/а/р/ы/ня, /…/ буте уверены, что мы всей семьею нашею совершенную к вам имеет любовь и за удовольствие почитаем, когда можем вам об оной объявить. А особливо скажу о себе, что оная превосходит все то, что я бы мог вам изъяснить и сим прекратя, пребываю с совершенною любовию и почтением, милостивая г/осу/д/а/р/ы/ня моя, вашего превосходительства всепокорной слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.

/…/ Уведав через с/ы/на моего, что ее превосходительству милостивой г/осу/д/а/р/ы/не моей Елисавете Петровне надобен шеколад без ванилия, на завтрашней тяжелой почте десять фунтов, столько почти, сколько у меня случилось, посылаю, о чем покорно вас, матушка, прошу сказать, чтобы ее высокопревосходительство изволила приказать с почты сию посылку взять, подписанную на имя батюшки вашего.

3. И.М.ДОЛГОРУКОВ. Из книги: «КАПИЩЕ СЕРДЦА МОЕГО, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни» (1818)

ГЛЕБОВ