Бесплатный фрагмент - Странная эмиграция

Белу-Оризонти, 2018

Рассказ о нищем одиноком пенсионере, случайно нашедшем деньги, нанявшем проститутку-латиноамериканку, уехавшем с ней за океан и обретшем счастье в бедной стране в любви к матери проститутки и к ней самой, оказавшейся поистине благородной… Чистая проститутка? — Да, роман именно об этом.

Автор нарочито не называет стрáны, не желая, чтобы повествование связывалось конкретно ни с какой из них.

Освобождение от сока фруктов

Когда-то была песня про голубые города, у которых нет названия… Для Прохора же Терентьевича все города его страны были непременно с названиями, как оно им и положено, а главное — не голубыми, а зелёными… Потому что голубое в его сознании связывалось с расслабленностью, расслабленность — с бездельем, а безделье — с развратом. К разврату же Прохор Терентьевич чувствовал непреодолимое отвращение. И тем не вписывался в течение жизни — то есть бытийствовал существом, достойным общественного порицания…

Нет, Прохор Терентьевич определённо не хотел бы жить в голубом городе. И поэтому был признателен городскому голове за почин «Мой закоулок», и за тендер1 в связи с ним аж на два с половиной миллиарда местных денежных единиц…

Когда Прохор Терентьевич вспоминал об этом, в его сознании так и фукали взад-вперёд паровозы, у которых тендеры были набиты молодыми деревцами. Паровозы разъезжались по разным улицам, выпуская пары останавливались, к ним слетались, как птицы, школьники из «Зелёной планеты»2, ловко высаживали деревца — и те, расправляя листья, тут же матерели и, поднимая благодарные лики к солнцу, будто славя… Прохор Терентьевич не знал доподлинно, кого или что именно. А мыслеблудия чурался… Главное — лики дерев славили что-то хорошее, не придуманное, а потому правильное…

Зелень приятно глядится, не так ли? И потом каждый мужчина всегда может найти в этой зелени место для освобождения от чая, или, в случае с Прохором Терентьевичем — от сока фруктов… Для пожилого мужчины это существенное обстоятельство…

В тот знаменательный день Прохор Терентьевич возжелал удовлетворить отвлекающую от жизни потребность недалеко от метро Клювино. Намётанным глазом определил он относительно закрытое от глаз прохожих место в сквере, перешагнул ограждение, молодцевато оттягивая носки, и, расслабив соответствующие мышцы, медленно выдохнул…

С души ниспадал гнёт. Ибо она определённо бытийствовала под мочевым пузырём…

К своему неописуемому удивлению Прохор Терентьевич вдруг услыхал громкий и спокойный голос:

— Ты что делаешь, негодяй?! —

Поначалу Прохор Терентьевич не придал ему значения. Тем более, что голос доносился издалека. Мало ли в мире негодяев, которые что-то там делают — да полно… Кричи — не кричи, делать они будут всё равно: неодолимая потребность у них такая. Это что-то вроде тяги к алкоголю или куреву…

Когда Прохор Терентьевич думал об этом и соображал, что в таком случае всех негодяев можно было бы вылечить, он искренне удивлялся, почему же негодяев не лечат, не то что в отдельно взятой стране, а и по всей планете. И у его получалось, что на такое лечение нет благословения свыше. Ну не сволочи же руководители всех стран, в конце концов… И даже одной страной сволочь править не может, понимал Прохор Терентьевич. Потому что руководителя выбирают. А выбрать сволочь может только сволочной народ. «Сволочной народ… Нет, это очевидный бред», — полагал Прохор Терентьевич…

Простата у него работала ещё справно, хотя ему перевалило за 62. Пёрло, как из шланга для поливки. Даже стучало по листьям на земле. От этого становилось весело и радостно…

— Перестань сейчас же, паскудник! — продолжал меж тем тот же голос.

Теперь уже он привлёк внимание Прохора Терентьевича. И нарушитель посмотрел в направлении источника голоса сквозь листья молодой берёзки…

Струя, на что-то наткнувшись, застучала и забрызгала. Даже до ботинок долетело…

Метрах в ста от места благодатного освобождения Прохора Терентьевича от соков фруктов у подъезда высокого дома на стуле сидела худощавая седая женщина и смотрела на него, судя по возгласу, с явным осуждением. Рядом с ней стояла метла с тряпкой на черенке. «Кривая, как будто самодельная», — отметил ПрохорТерентьевич. «Дворничиха», — понял он, и добавил, как свойственно в таких случаях представителям его народа: «Ну и х.й с ней». Дворничиха же не хватала метлу, не бежала к нему, не свистела. А мочи накопилось много. Поэтому Прохор Терентьевич спокойно, может быть, отчасти и издевательски — продолжал творить то, что нужно.

— Прекрати же, падаль ты собачья… Тебе говорю! —

Удивлявшийся было вежливости дворничихи Прохор Терентьевич понял, что обстановка напрягается: «О!»… Это покоробило. Но, стряхнув капли со шланга, он всё-таки не спеша принялся заправлять его…

Прохор Терентьевич жил бобылём. И стирать трусы лишний раз по лености избегал.

— Оглох, что ли?.. Перестань!.. Эй ты, негодяй!.. —

Голос дворничихи терял служебное безволие. И то, что поначалу по добродушию можно было принять за выкомуры3, теперь приобретало угрожающий характер. Прочитывалось уже предвзятое, личное отношение к жизненно необходимому действию Прохора Терентьевича.

Он бросил напоследок взгляд на орошённое место, поинтересовавшись, обо что же забрызгались ботинки.

— Да пошёл же прочь, тварь ты эдакая!.. Тебе говорю! —

Костлявое тело дворничихи совершенно налилось праведным, как она полагала, гневом, и, вероятно, потеряло первоначальную окраску… во всяком случае, на лице. Дворничиха оторвала свою скудную задницу от стула и с метлой наперевес медленно двинулась к палисаднику… Как фашистский танк.

Прохор Терентьевич и теперь не придал этому значения. Потому как полагал, что вражеские действия носят только угрожающий характер: работает человек, он подневольный, с него спрос, если что…

Бодрая струя Прохора Терентьевича освободила из-под свежих листьев некий белёсый пластик. Он был явно присыпан. И Прохор Терентьевич вспомнил детство… Тогда он с товарищами собирал конфетные фантики, рыл неглубокую ямку, накрывал фантики стеклом и закапывал… Это называлось «клад». А потом спустя время сам же осторожно разгребал землю и разглядывал фантики сквозь стекло… Было таинственно и оттого интересно…

В горле запершило, а из носу на земь упала капля…

«Танк» меж тем приближался:

— Ну сейчас ты у меня и получишь, тварь ты эдакая! Ужо по заднице-то накостыляю, а то и шланг твой вонючий перебью нахер!..

Да только, как и тогда в детстве, любопытство взяло верх над чистоплотностью. И Прохор Терентьевич, пренебрегая приближающейся опасностью, наклонился и не погребовал взять обмоченный пластик…

Предмет оказался весомым. Прохор Терентьевич быстро отёр его о траву, кое как уже перемахнул ограждение и поспешил скрыться с добычей меж домами.

— Сунься ещё, попробуй… — услышал он вдогонку умиротворённое урчание «танка»… И уже совсем мягкое, ласковое, с привзвизгом даже:

— Мерзавец. —

Укрывшись за трансформаторной будкой, Прохор Терентьевич принялся раздирать добычу, крепко стянутую клейкой лентой. Она плохо поддавалась. Нетерпение, поднимаясь из нутра к горлу, понудило рвать пластик зубами. Прохор Терентьевич, ощущая вкус мочи, отплёвывался и про себя ругался матом…

Под пластиком же оказалась бумажная упаковка.

«Не еда», — с грустью заметил Прохор Терентьевич…

Пенсия у него была самая малая. Поэтому найти еду всегда представлялось событием значимым. А посещение помоек и зырканье по ходу в урны прочно вошло в обиход… Ещё бы: такое поведение увеличивало пенсию в полтора, а наудачу и в два раза. В сравнении с этим прибытком государственный продовольственный сертификат в тридцатую часть пенсии вызывал у Прохора Терентьевича язвительный смех. К тому же и получить его был весьма сложно… Помыкавшись пару раз с этим делом, он с удовольствием послал службу социальной помощи в обыкновенном направлении…

Нетерпение схлынуло ниже пояса. И уже равнодушно, так, на всякий случай Прохор Терентьевич надорвал бумагу.

То, что открылось ему, заставило заколотиться сердце: в пакете оказались пятитысячные денежные знаки, стянутые банковскими ленточками… Рот наполнился слюной, а голова сразу задурела от страха…

Только чуть-чуть поворачивая голову вправо и влево и до отказа скашивая назад глаза, Прохор Терентьевич старался понять, видел ли его кто-нибудь…

Да нет. Всё было спокойно…

«Дворничиха!»… Мысль о ней будто прострелила мозг. Дрожа от страха, Прохор Терентьевич вытащил из кармана куртки грязноватый пластиковый пакет. Он всегда держал его там на случай неожиданной находки на улице, так сказать, продовольственного сертификата. Опустил туда пачку с деньгами и не спеша, как ни в чём не бывало, посвистывая даже, пошёл куда глаза глядят…

Внутренности Прохора Терентьевича, как ему казалось, дрожали. Челюсть подёргивалась вполне явно, и нижние зубы постукивали о съёмный протез. Мысли метались по черепной коробке, как загнанная мышь…

Однажды Прохор Терентьевич заметил мышь, забравшуюся в сервант. Злорадствуя, подкрался и быстро задвинул стекло… А потом, подбоченясь, от души смеялся над очумевшим животным…

«Вот оно, воздаяние-то мне», — мелькнуло в голове. — И Прохор Терентьевич, раскаявшись только сейчас, всем сердцем попросил прощения у мыши… А тогда…

Он злобно приговорил мышь к голодной смерти и пошёл на кухню чай пить. Но, проведав её через полчаса, пришёл в совершенное изумление, увидев, что мышь отгрызла уже значительную часть стенки серванта, и освобождение её было делом только краткого времени… Конечно, какую обстановку мог купить обычный человек, кроме как из дерево-стружечной плиты? А она мыши была нипочём… Крякнув, незадавшийся убийца выпустил животное…

Теперь же мышь как будто простила его. Потому что Прохор Терентьевич почувствовал прилив покоя и усталости. И даже будто узрел образ её духовный средь облак… Большой такой пребольшой и сероватый с грустными чёрными глазами…

Не решаясь всё же пойти домой, Прохор Терентьевич сел в метро и долго крутился по кольцевой линии, пока не уснул…

— Гражданин!.. Гражданин! —

Чей-то резкий голос неприятной окраски бесцеремонно тревожил его. Затем Прохора Терентьевича взяли за грудки и затрясли… Он очухался:

— А?.. Чё?..

— Куда следуете? —

Открыв глаза, Прохор Терентьевич увидел два упитанных нескромных лица в полицейских картузах, которых назвать добрыми было едва ли возможным. «Да что же это, ни поссать, ни поспать», — возмутился про себя он.

— Домой, — брякнул Прохор Терентьевич первое, что пришло в голову.

— Где проживаете?

— В Клювино.

— Это далеко. Здесь зачем? —

«Да какое вам на хрен дело?!» — Это про себя. И вслух:

— Сестру навещал.

— Почему спите в транспорте? Документы есть? —

Прохор Терентьевич вытащил социальную карту:

— Ночью вот плохо спал, а сейчас сморило. Помилосердствуйте…

— Ладно, — примирительно сказал сержант, сверив фото с помятым зеркалом души Прохора Терентьевича. — Не проспите вашу остановку. —

Хозяева жизни ушли, подозрительно озирая прочих пассажиров. И, набросившись на какого-то азиата, забыли напрочь о старике с грязным пакетом.

В голове Прохора Терентьевича свирепствовало кружение и биение слов друг о друга. Будто она была барабаном, вертящемся при жеребьёвке. И буквы на каждом шаре неизменно складывались в неприличные слова…

На шаре, который первым «вытащил» Прохор Терентьевич, было начертано невидимой рукою пять букв, первая — «б»… И, глубоко выдохнув, он настолько сильно растянул срединное «я», что даже недоговорил окончание.

— Деревенщина… — Будто бы никому сказал сидевший рядом прилично одетый мужчина, правда, с довольно гнусным лицом умника.

Прохор Терентьевич сделал вид, что это не к нему, и вышел из вагона…

Оставшуюся часть дня он провёл в автобусах и троллейбусах, пересаживаясь с одного на другой. Временами страх его сменялся чувством могущества. И казалось даже, что в этом качестве он был превыше Бога самого.

Внимания на Прохора Терентьевича как будто не обращал никто. Он был уверен в том, что за ним не следят. Но решился вернуться домой на всякий случай только затемно. И здесь, запершись в уборной, наконец-то высыпал содержимое пакета крышку унитаза…

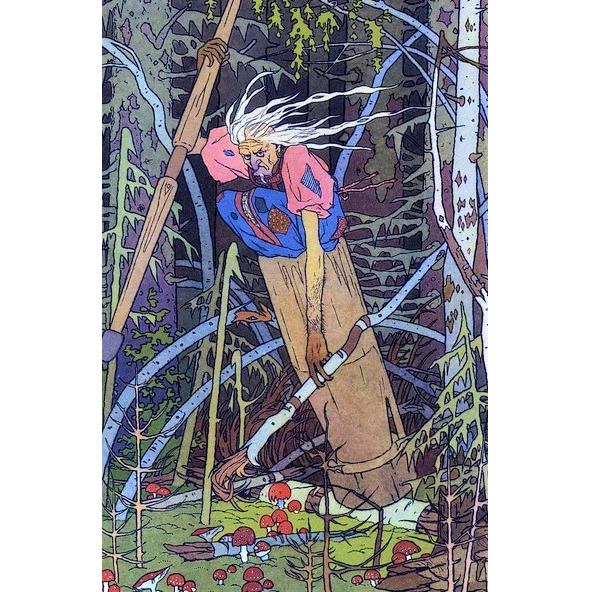

Пересчитывать не спешил… Наслаждался видом. Над златом, так сказать, чах… О, он хорошо понимал теперь царя Кащея… Приятно — безусловно! Но полезно ли?..

Молодые тратят здоровье беззаботно, как наворованные деньги. Главное — одуреть от возбуждения… На склоне же лет не то-о, ой не то: дурь теряет сладость. Прохору Терентьевичу не хотелось уж вовсе ни мутного от волнения сознания, ни колотящегося сердца. Взбалтывать перед употреблением его было уже не нужно. Только пробовать, как хорошо выстоявшееся вино…

Не пересчитывая находку, он вышел из уборной и померил давление… Оказалось 160 на 100… Испытав негодование и крепко выматерив деньги, Прохор Терентьевич злобно скинул их на кафель. Подняв крышку унитаза, избавился от… На удивление, излилось много жёлтой жидкости, хотя целый день он не был в состоянии не только есть, но и пить… Выразив полноту своих чувств в плевке, Прохор Терентьевич нажал на спуск…

Сон, однако, оказался поверхностным и принёс мало облегчения. Как и во время путешествий намедни в общественном транспорте, Прохор Терентьевич продолжал «держать бога за яйца» … Этот дедушка был гораздо старше его, а потому немощнее и молил о пощаде. А Прохор Терентьевич хохотал и высказывал ему наболевшее:

— Покорчься, покорчься, иудейское отродье. Прочувствуй, каково оно по помойкам-то лазать, в урны руки засовывать да огрызки на улицах подбирать. А ну-ка поди, поживи-ка так хоть с недельку. Небось сразу в разум войдёшь да депутатов поснимаешь, разбойников жизни решишь, а главаря ихнего в шахту скинешь — и гранату ему вослед кинешь, а? Что? Не справедливо? Хе-хе-хе-хе…

Извиваясь от боли, Боженька ответил так-то:

— Глуп ты, Прохор… В духовном смысле, я имею виду. Поживи-ка ещё — и пошлю вскорости тебе прозрение. А сейчас, будь ласка, яйцы повыпусти-ка из дланей кощунных своих…

…Ангелы-архангелы рядом стояли, сложив крылья на груди. И не знали, как отнестись к происходящему. А хитрый Боженька, видя, что увещевания не имеют желаемых последствий, явил по милости своей Прохору Терентьевичу скромную и благородную женщину годов пятидесяти пяти в жёлто-голубом платке, не местную будто… Подходит та к ним и говорит эдак скромно, душевно и с большим достоинством:

— Оставил бы ты, Проша, яйца Божии в покое. Пошли-ка домой лучше. —

И были эти слова такими простыми, хорошими и правильными, что Прохор Терентьевич тут же отпустил Боженьку. Тот в миг улетел.

И уставился Прохор на женщину… Лик её был почему-то коричневый. «Может, только что с курорта», — предположил Прохор Терентьевич. А глаза лучились такой добротой, что он сразу обмяк и сдался.

— Что ж ты стал, как пень, муженёк мой суженый? — молвила меж тем женщина. — Обойми крепко да поцелуй меня во губки фиолетовые. —

Прохор Терентьевич тут потерял всякое соображение, хуже, чем при виде денег на унитазе. Отдался жене сей и будто растворился в ней, как душа в предвечной духовной бесконечности… Вот оно, счастье-то! А губки фиолетовые всё ж лучше, чем накрашенные. В этом он не сомневался…

Разбудил Прохора Терентьевича солнечный луч, нескромно язвивший прямо в око. Стряхнув луч с чела, он понял, что уже поздно… Глянул на часы: «И впрямь, одиннадцать…» Крякнул. Сел на сиротскую свою караватушку одёр4 одром. Давление смерил… — По-прежнему неблагоприятно… Выругался. Понял: «Знак это свыше, вот что». Вспомнил ночные яйца. Устыдился: «Прости, Господи. В приступе кандибобера находился…» Аж похмелье ощутил теперь, хоть на грудь принимай… А баба коричневая к чему была? — Этого Прохор Терентьевич тогда не понимал. Встал и, сплюнув в угол, и пошёл в уборную деньги собирать.

Их оказалось ровно два миллиона в местных знаках… Чувств в груди это не вызвало никаких. «Ну что такое два миллиона в наше время? — рассуждал Прохор Терентьевич. — Нынче такая пора настала, что люди триллионами крадут — и всё глотки насытить не могут… Ну и к чему мне деньги эти? — Что есть, что нет…»

Прохор Терентьевич подошёл к окну. Там к его родным бакам подъехала мусорная машина и выворачивала их в своё грязное нутро. И Прохор Терентьевич живо представил, что содержимое баков — это деньги, которые обезумевшие соотечественники стараются достать любыми средствами. А машина — чрево стяжательского общества, или лучше — душа его. Мерзость, то есть, вот что. Однако ж стал соображать, к чему применить найденное.

Ремонт

«Перво-наперво ремонт сделаю в квартире», — решил он. — А потом…» Тут в сознании Прохора Терентьевича возникла улыбающаяся коричневая женщина, выговаривающая эдак ласково:

— Где ж, Проша, замешкал-то ты, свет очей моих?»

— Э нет, погоди, — ответствовал вслух Прохор Терентьевич образу коричневой женщины. — Негоже мужику, жизнь страданиями измерившему, мечтаниям предаваться. Бытие, поди-ка, не прейдёт сегодня. И уж коли даётся мне возможность сделать жизнь менее скотской, то надобно использовать её… —

Приподняла тут удивлённо брови свои чёрные коричневая женщина. А Прохор Терентьевич ей на то так ответил:

— Не обижайсь, милая. Мы после ремонту с тобой ещё помилýемся да поластимся. —

Ничего не ответила она на то, а только пропала, как не было. А Прохор Терентьевич, гордый победоносной правотой своей, обратился к компьютеру…

Недорогой компьютер Lenovo он купил однажды с оказией в большом сетевом магазине. Потому как без оного не только нынче ничего не узнаешь, что для жизни потребно, так даже и к врачу не запишешься. Всю жизнь умники изуродовали…

«Ну ниччё, ниччё, — злорадно думал по этому поводу Прохор Терентьевич, заполняя поисковик, — умников сейчас пруд пруди. Как выведет из строя какой из них баловства ради всю вашу электронную ахинею, так и настанет для всей нонешней мусорной жизни большой-пребольшой пи. дец». — И от души смеялся. Въявь видел хаос, уничтожение. И было уже совершенно неважно, что пи. дец сей настанет и для него лично. Потому как Прохор Терентьевич безусловно был готов пострадать и даже жизнь самоё отдать правды ради, вот как. «На кой ляд жизнь такая нужна!.. Кому? — Молодым только, которым до вкушения смысла жизни ещё зреть да вызревать»…

В компьютере Прохор Терентьевич выбрал ремонтное учреждение поближе к дому и, не мешкая, направил туда стопы свои. Сумму ему обозначили всего в двести тысяч. Он обрадовался дешевизне и, заплатив задаток тута же, отправился восвояси…

Квартира досталась Прохору Терентьевичу в наследство от покойной матери. Одна комната в шестнадцать метров, кухня в шесть, уборная такая, что, подтираясь, задницу в сторону не повернуть было, ванная отдельно и одно название, что коридорчик…

Извини меня, мамаша, что я измочился:

Я у Толи в коридоре танцевать учился. —

ехидно вспоминал частушку Прохор Терентьевич, когда случалось ставить синяки в коридорчике сем при поворотах. Тут, бл. дь, не потанцуешь. Тем более до состояния непроизвольного опорожнения мочевого пузыря… —

Для одного человека, однако, квартира оказывалась в самый раз… Были, конечно, иногородние претендентки, как не быть… Но жизнь научила Прохора Терентьевича никому не верить, улыбаться только. Загадочно, как Мона Лиза. — Такое бьёт без промаха…

Вот однажды, копался он в баке около большого магазина. А тут выходит покурить смачная молодая азиатка с сиськами. Затягивается — и глазами эдак зырк-зырк на него:

— А что бы вам, мужчина, не сдать мне комнатку-то? Вот и прибыток к пенсии был бы, — со страстной хрипотцой проворковала она.

— Да у меня ж одна всего, — отпирался Прохор Терентьевич.

— Ну и что ж, что одна. Я и на кухоньке ночевать могу… —

А сама-то так и ест, так и ест глазами, и сиськами эдак глубоко дышит — уййй! А сиськи были крупными.

Представил себе Прохор Терентьевич, что столкнётся он с такой соблазнительницей в тесном коридорчике, али встанет ночью от чая освободиться, а на кухне плоть сия полуголая да страждущая лежит…

Как поперхнулся, к пошли у него тут искры перед глазами. И понял: не устоит — и пропала квартира. «И я куда тогда? — Только что в бак родной мой вниз головой… И вообще, страсть половая — страшное дело. Для молодёжи безмозглой только что, — справедливо полагал Прохор Терентьевич. — И нет паскудней страсти этой на белом свете». А потому азиатке той, улыбаясь понимающе, как Мона Лиза, вежливо отказал. Она же вскорости пропала, потому как, сказывали, продала алкоголь мальцу какому-то и её поймали на этом… И в заключение истории сей вполне правдиво предположил Прохор Терентьевич, что Мона Лиза, когда её рисовал великий Леонардо, определённо, но очень вежливо отказывала ему, как и он сам сейчас азиатке той…

В строительном учреждении Прохора Терентьевича заставили, сколь он не уклонялся, выбирать материалы самостоятельно. Прохор Терентьевич шарил в компьютере. Распорядители не знаю, что делали. А только нужные материалы в срок не доставляли никогда. Рабочие большую часть времени курили без дела и ругали начальство. А потому и вовсе ушли другую квартиру ремонтировать «по совместительству». Прохору Терентьевичу насчитывали всё новые и новые неучтённые расходы. Приходили смежники, кто окна, кто двери, кто сантехнику устанавливать. Никто до конца своё дело не доводил. Деньги брали… И попав в гадюшник ремонта, нередко «беседовал» Прохор Терентьевич в уме своём с товарищем Лениным:

— Ну что, Владимир Ильич, прошли, видать, времена, когда рабочий-то класс передовым был. Посмотри-ка, сволочь ведь одна теперь, или кто?.. Богатые подельники приходят к нищему, так сказать, хозяину. И — только хапнуть и сбежать. Они ж не ведают, что я, опростаться пошед, два миллиона нашёл. Они ж видят, какая нищета в квартире и терзают насмерть пенсионера, аки волки красноглазые… —

Прохор Терентьевич видел волка однажды на природе. А потому докладывал Ильичу о рабочих со знанием дела… Ленин же молчал. Конечно, он понимал, что у рабочих есть семьи, что их надо кормить, что сейчас скромно жить никто не хочет, даже нищие… —

Совести у них нету, вот что — продолжал меж тем язвить Прохор Терентьевич вождя мирового пролетариата, «читая» его мысли. — А совесть они потеряли когда? — Когда деньги, удобства, удовольствия и разврат поставили во главу угла жизни, да негласной национальной идеей всё это непотребство учредили. Родинолюбие у них, вишь ты, такое… —

Ленин по-прежнему не отвечал, только скорбел душой… И тут вдруг как взовьётся, как взорвётся:

— Да не язви ты, мать твою так-то, душу! И без тебя тошно в Мавзолее лежать… Ну понимаю, да! Да! Понимаю, что обмишурился. Знаю, что за ошибку мою десятки миллионов людей головы без смысла сложили… Только ты чуешь ли, какая это мука мне теперь всё это осознавать?! Знаешь ли, как хочется восстать, да голову о край гроба разбить, али бежать из Мавзолея на край света и сгореть со стыда там?!.. Знаешь ли?.. Да вот только сил нет подняться… А-а, а-а… —

Ленин рыдал вперемежку с нехитрым матом… Прохору Терентьевичу его было искренне жаль. И он мысленно «гладил» Ильича по головке:

— Ну будет, будет… Ладно, иди ложись на место. Ты прав, ты своё воздаяние и без меня получаешь…

А что до ремонта, то каких только чудес за время его неспешного течения не было! Соседей внизу два раза рабочие заливали. Стояк в уборной, понимаешь ли, лопнул. Не заметили, что он стянут был проволокой предыдущими работягами. Внизу же инвалид жил, по целым дням семечками у подъезда плевался. Так тот Прохору Терентьевичу всё судами сулился.

А соседи справа требовали, чтобы стройматериалы не пахли, потому как у них ребёнок малый. Дедушка ихний был премерзкий такой, явно параноик. Потому как, завидя Прохора Терентьевича, тотчас накидывался на его с матом и обвинял в замышлении смертоубийства посредством отравления газами… Достал — вусмерть… Как утихомирить?..

Ничего не придумав лучшего, Прохор Терентьевич решил запугать придурка:

— Да, да! — определённо ответил он однажды на очередную обвинительную матершину. — Я хочу отравить всех вас!.. Насмерть!.. —

Параноик отшатнулся… Да только не было у Прохора Терентьевича знаний и опыта общения с сумасшедшими. Потому как на другой день заявился к нему тесть матерящегося параноика и стал угрожать убийством… Нет, чтобы унять придурковатого родича…

Досталось и рабочим за шум, грязь и газы отравляющие якобы. Но среди рабочих был детина такой здоровенный, как Илья Муромец, только что без булавы. Махно по фамилии… Смешно, да — но правда истинная… Впрочем, булава ему была сто лет и не нужна с его ручищами-то. Пожалуй, почище, чем у Ильи Муромца того.

Ну, соседи с кознями своими однажды на Махно и нарвались — а он их на х.й, на х.й, на х.й, ручищами-то богатырскими потрясая… — Те и скисли. А у Прохора Терентьевича, когда он прознал об этом, будто патока по нутру разлилась. И он даже с благодарностью дедушку вспомнил, которого по неразумию за яйца хватанул в радости по обретении двух миллионов. Спасибо дедушке сказал… Благодарить — оно завсегда благодатно, даже, если и некстати.

А под конец ремонта запил Махно болезный. Работа намертво встала. Он валялся в строительной грязи, пил горькую и плакал о своей жизни нескладной, одинокой. Любовь с бабой одной у него не сошлась, вот что. Рабочие умоляли Прохора Терентьевича не гнать Махно, а то он, не найдя работы другой, и вовсе пропадёт. Мать махновская плакалась в телефонную трубку, моля о милосердии. Соседи бесновались. А сам Прохор Терентьевич укрывался от стихийного бедствия сего на квартире старого друга Сидора Карповича. Ибо перебил ему ремонт жизнь основательно. Бытийствия вчуже чурался завсегда: свою кровать любил, как родину. Да деваться некуда было.

Пророчества Сидора Карповича

Сидор же Карпович был личностью презанятной. Служил он до пенсии учителем общественных наук. И так-то на этом деле втянулся в мыслеблудие, что аж открытие сделал. Прохор Терентьевич, конечно, судить о том не мог по природному неразумию. А только казалось открытие ему и в самом деле значительным, даже если оно и неправильное. И он с удовольствием, слушая дружка своего, поддакивал ему. А тому только того и надобно было… Каким же соловьём он заливался, благодарного слушателя обретая, как мыслью растекался по потолку, полу и мебели — того не описать.

— Истина! Истина! — блажил Сидор Карпович, глядя куда-то поверх головы Прохора Терентьевича сквозь стену. — Вот она! —

Прохор Терентьевич глядел — и ничего не видел, кроме ковра. Но благоговел от созерцания пророка вживую. И чувствовал причастность к чему-то большому, может, мирозданию даже. Потому как Сидор Карпович раскрывал ему тайны бытия от зарождения жизни до полнейшего её уничтожения, безжалостно срывал с тайн покровы и раскладывал их голышом по полочкам, как упокойничков в морге. — Аж дух захватывало…

Давно преодолев юношеский возраст, захватывания духа Прохор Тереньевич не любил, предпочитая ему покой. Но внимал Истине с глубоким вежеством5, а порой и страхом трепетным. Потому как скудался6 беседы возвышенной.

«Что наша жизнь? — Игра», ясно. Но все её понимают очень по-разному: кому она игра в рай, а кому — в адские прелести. И те и те, блудя мыслями и словами, грызутся по поводу жизни. И, ясно, доказать своё не могут. Потому как Истину знал только Сидор Карпович…

В жизни, как представлялось Прохору Терентьевичу, самым страшным было то, что люди, помимо того, что проживали жизнь, они её ещё и придумывали задним числом. Снова и снова измышляли историю, которой не было. Убеждали себя, что она, эта новая придуманная история, самая истинная правда и есть. Насиловали вновь обретённой правдой человеческое сообщество с помощью средств распространения сведений. И даже с успехом убеждали пожилых участников событий прошлого в том, что было то, чего не было, и что они делали то, чего не делали…

От бреда действительности Прохор Терентьевич содрогался. Сведений чурался. Разве что анекдоты да бабские истории читал в Интернете. А потому в глубине души открытию Сидора Карповича не верил. Но вежество превозносил. Было оно для него одним из краеугольных камней сознания. И Прохор Терентьевич старался, на камень сей влезши, не соскользнуть с него в пропасть. С самым смиренным видом он слушал пророчество друга о том, что 2019 год окажется переломным в жизни человечества.

— Наступит кризис великий во всём мире, — вещал Сидор Карпович. — И это будет глубина бездны. Нижняя точка в развитии человечества, от которой пойдёт замечательный путь возрождения. И продлится он пятнадцать тысяч лет…

«Да, — думал Прохор Терентьевич, — какие пятнадцать тысяч? Землю так замордовали, что она того и гляди скинет испаскудившееся человечество». — Но другу не перечил. Потому как понимал его тонкое внутреннее устройство. И предполагал, что открытие Сидора Карповича сделано для того, чтобы ослепнуть к надвигающейся мировой катастрофе. «Отнимать будущее у человека всегда не благо», — полагал Прохор Терентьевич. А потому слушал молча и со вниманием о путях грядущего возрождения…

Нет, его друг не мечтал… Хваткий до математики, он «поверил алгеброй» всю историю жизни, посмеялся над иудейским дедушкой и знал будущее наперёд яснее всех живших до него пророков, и самого дедушки даже:

— В тридцатом году падут государственные границы, — пророчествовал его друг, — и человечество станет единым…

«А вот это было бы очень кстати, — считал Прохор Терентьевич, — ибо сколько нестроений из-за границ! Пусть люди живут там, где хотят, где условия жизни благоприятнее, где над ними меньше чиновники глумятся»…

Сидор Карпович был человеком разносторонним. Много чего изучил самостоятельно. И всё-то давалось ему легко: и математика, и биология, и физика, и прочие науки, которых Прохор Терентьевич даже и по названиям-то не знал. Правда, это всё было замешано на крутом, воинственном безбожии… Бррр… «Всё-таки оно не дело, — полагал Прохор Терентьевич. — Дедушка — не дедушка, а нечто эдакое непознаваемое и не поддающееся математическим выкладкам, существует», — полагал он.

Сам Прохор Терентьевич не принадлежал к бездумным исповедникам — тогдашней опоре общественного строя. Вы видали, мог боженьку порой и за яйца схватить. Но от чего-то неведомого сердце его светилось, иногда возгоралось даже. И этот огонь было той невидимой ниточкой, по которой душа Прохора Терентьевича порой возносилась в небесные высоты и поражалась их красотой и необъятностью…

Друзья подолгу пили чай, благо туалет за стенкой. А у Сидора Карповича был красивый старый электрический самовар. И они по очереди задумчиво писали из его носика тоненькими струйками в чашки свои…

Сидор Карпович пророчил, что в будущем восторжествует разум, все станут, как и он сам, философами и мысленные блуждания будут сочетать с погружениями в мир искусств…

Прохор Терентьевич слушал друга со слезами на глазах. И испытывал счастье от понимания того, что до этого прекрасного времени он едва ли доживёт. Потому что не любил философствовать, а искусства полагал за омрачение сознания.

Он любил калорийные булочки с изюмом и плавленые сырки «Дружба». Сидор же Карпович предпочитал кручёные булочки с корицей вприкуску с сервелатом. Вся эта радость была на столе. А потому было тепло и уютно, несмотря на грядущие серьёзные перемены.

Потом Прохор Терентьевич укладывался на скрипучую раскладушку. Ему снился то 2019 год с его голодом и войнами, то путешествия вокруг земного шара, лишённого границ, то огромное небесное тело, врезающееся в Землю и раздалбливающее человеческое непотребство к едрёной фене…

Нет, катаклизмы не пугали его, как в детстве… В начале и в конце жизни всё видится по-разному…

Детство Прохора Терентьевича прошло близ крупного завода, делавшего ракетные двигатели. Завод был поодаль, за лесом. Но всё равно Прохор Терентьевич в паническом страхе просыпался по ночам, слыша страшный подземный гул. Нутро Земли будто клокотало. И Прохор Терентьевич будто въявь видел, как от ядерного взрыва валятся деревья, и взрывная волна неумолимо несётся к его дому… Он будил маму и спрашивал:

— Мамочка, что это?

— Спи сыночек, не волнуйся. Это двигатели самолётов на заводе испытывают, — успокаивала его мама…

Сейчас мамочка тоже «пришла» к Прохору Терентьевичу. Он её очень любил. И плакал в душе о смерти маминой часто-пречасто:

«Спи, сыночек».

Единство противоположностей

Ремонт продолжался четыре месяца. За это время Прохору Терентьевичу умные беседы Сидора Карповича надоели порядочно. Потому что содержание их противоречило его собственным жизненным наблюдениям. Сидор Карпович был большим мыслителем, условно — кем-то вроде Фрэнсиса Фукуямы времён «Конца истории»7, только значительнее. Сегодняшний день Сидора Карповича не интересовал вовсе. Потому что он был, по собственному определению, теоретиком. Сидор Карпович даже не знал толком, какие магазины располагались на его улице. Жил, так сказать, крупными мазками… Разумом витал в пространстве, подобно Духу Святому.

А Прохор Терентьевич, тоже как будто витая в поднебесье, окружающую жизнь тщательно отслеживал. И его не интересовало, что будет через пятнадцать тысяч лет. Прохор Терентьевич страдал любовью к планете, на которой выпало бытийствовать… До такой степени, что, как ему представлялось, разделял дыхание, чувства, переживания и боль Земли. Грубо говоря, его можно было бы назвать русским Лао-цзы8, потому что Небом жил… Но это всё, конечно, отдалённые сравнения…

Ещё одной общность. между друзьями было то, что оба на корню не принимали либеральные ценности, а потребление считали мерзостью, унизительной для человека. Но если Сидор Карпович при этом «щукой-рыбою» ходил «во глубоких морях», «птицей-соколом» летал «под оболоком», то Прохор Терентьевич, превосходя дракона, в духовном полёте своём оставлял облака далеко внизу. И это, при всём научном невежестве друга, не могло не впечатлять Сидора Карповича… Таким образом, старинные приятели, находясь в глубинном противоречии, имели общее и дополняли друг друга…

Итак, ремонт — позади: мебель отреставрирована и расставлена, грязь вымыта… Там и сям зияют недоделки… Из кошелька ушло более девятисот тысяч, это вместе с реставрацией… Больше всего Прохору Терентьевичу хотелось впредь никогда больше не обращаться к рабочим…

Да нет, общаться с ними было как раз приятно.

— Но они же бандиты и халтурщики! — по телефону возмущался Прохор Терентьевич Сидору Карповичу.

— А-а, гнилой интеллиге-ентишка, — язвил друга Сидор Карпович, — не научился в своё время руками-то работать? — Теперь и расплачивайся: денежки выкладывай.

— Да где ж я их возьму столько, сколько этим ненасытным хапугам жаждется?! — ярился Прохор Терентьевич… —

Да, во времена юности его и в семье, и в кругу общения рабочие профессии презирали. Общество успешно воспитывало новых бар и могильщиков своих. Хотя сами родители, хлебнув жизни по полной, своими руками могли делать всё… Вот так стакан голубой крови, который помимо крови красной перегоняло сердце Прохора Терентьевича, сделался для него жидкостью воистину ядовитой. А про голубую кровь я е солгал: была она у Прохора Терентьевича…

Многие потаённо завидуют дворянам, злобствуя. И не понимают, насколько тяжело нести на себе ношу благородства… Да нет, вполне можно быть и дворянином по крови, и свинья-свиньёй по жизни… Прохор же Терентьевич страдал по жизни от печати наследственного благородства. Но всё-таки сомневался, что отказался бы от неё ради доли простолюдина…

Вы что подумали, что под понятием «простолюдин» Прохор Терентьевич имел в виду рабочих? — Ничуть не бывало!.. Благородный, по его понятиям, конечно, суть тот, кто парит духом много выше облак, тот, кто нутром ощущает себя частицей мироздания и плачет от любви к Высшему и сущему — тот, главное чувство которого есть благоговение… Таковой — князь, хотя в грязь никогда и не сеял…

А простолюдины — их ярчайшим проявлениям Прохор Терентьевич считал правящую бандитскую, как он полагал, верхушку общества и так называемых звёзд… Последние и вовсе вызывали духовную рвоту. А потому средствами передачи сведений Прохор Терентьевич не пользовался. Сидор же Карпович для него был простолюдином. И Прохор Терентьевич глубоко сожалел об этом.

Преображение

С находкой денег у Прохора Терентьевича заметно улучшилось настроение… Счёт в банке? — Да, не без этого. Впервые за много лет Прохор Терентьевич ощутил твёрдую почву под ногами. Но — дорогу к мусорному баку забывать боялся. Потому как миллион сто тысяч — сумма ничтожная. Лииться её было недолго и просто. Лишиться — и снова ощущать себя полным дерьмом при существовании от пенсии до пенсии. И его не успокаивало, что именно такое мировосприятие было где-то у четверти его соотечественников.

Это Прохор Терентьевич ясно понял, только получив банковскую карту… Теперь же он знал, что может купить и это, и то, и сё, и пятое, и десятое. Правда, не вместе, а только что-то одно… И это одно всё равно покупать боялся, чтобы не потратить вместе с деньгами уверенность в завтрашнем дне и чувство того, что он — человек… Вот, что важно: Прохор Терентьевич теперь знал, что он — человек… Кто бы мог подумать… И он теперь уже гордо, не стесняясь, выискивал в родных баках съедобное:

«Пошли все на х.й: я — человек!» И в его сознании это звучало действительно гордо.

Знаете же ответ на загадку о том, что самое быстрое на свете… Мысль, да. А вот что течёт быстрее всего, а?.. Тоже должны знать: Деньги!.. А потому Прохор Терентьевич жил по-прежнему скромно, по накату и денежкам глаза не протирал9.

Однажды он зашёл в большой магазин промышленных товаров… Так, поглазеть… Там всё сверкало. Взад, вперёд и вбок двигались извращённые, как бы вывернутые наизнанку человеческие образы. Везде надписи на чужих языках. Из громкоговорителей назойливо и некрасиво пели на них же. Продавали тоже чужое и совершенно не нужное ему, а положа пуку на сердце — и никому. В смысле, для поддержания жизни в теле.

«Разврат», — понимал Прохор Терентьевич. Он шёл мимо прозрачных лавок — и вдруг поймал себя на мысли, что понимает богачей-хозяев жизни. И ему вдруг тоже в лад с окружающим чужим товаром и в омуте чужой музыки захотелось презирать всё родное и плевать, плевать, плевать на него, желать уничтожать всё своё злобно, бессмысленно и со всей силы, топтать, гадить, бить его…

Испугавшись, Прохор Терентьевич поспешил из магазина прочь и назвал его про себя «Тьфу ты, мать твою!»…

Ремонт тоже отразился в становлении его нового настроения. Хотя… Всё-таки и он, и банковский счёт скорее всего только подтолкнули, заставили проявиться внутренние изменения, накапливавшиеся годами…

Да, недоделки рабочих вызывали досаду. Приятели, навещавшие его, тоже посмеивались, тыкая пальцами в те или иные огрехи… «Как изменились люди, — с грустью думал Прохор Терентьевич. — Им стали важны такие мелочи, на которые раньше не обращали внимания… Отчего это?..» — И приходил к выводу, что оно от внутренней опустошённости, крайней заземлённости. А ему жаждалось не обои у плинтуса разглядывать, а взирать куда-то много выше голов. Потому как там чуялось нечто прекрасное и возвышенное, чего на Земле не было…

С возрастом Прохор Терентьевич стал обнаруживать, что взгляд его стал каким-то душевынимающим, что ли. Смотрел он, скажем, на облаки закатные и душенька его как бы утекала по ниточке взгляда в даль бездонную, насквозь проникая влажное облако. И ничего там вроде и не было, лепота духовная одна без-óбразная. Да только тянула она поластиться с ней куда поболее лужка муравчатого, не говоря уже тротуарной плитке. Тем более ухмылки по поводу косовато наклеенных обоев в коридорчике и вовсе душу коробили. А потому Прохор Терентьевич стал всё чаще избегать ватажиться с друзьями, оберегая возвышенный настрой свой паче зеницы ока. И ремонт, который он с такими муками претерпел, помогал ему в этом… Походка стала легче. Он чувствовал, что не просто шёл по асфальту к помойному баку, но плыл яко по воздусям… Видел не только гнусные рожи алкоголиков или лица чужеземные, заполонившие Отечество, а скрывавшиеся за ними прекрасные духовные сущности их…

Иноземцы оказывались при таком раскладе единородными с Прохором Терентьевичем… Да, обидно было и очень, что страна перестала соответствовать названию и он, коренной представитель её, стал в ней едва ли не лишним…

Пришли другие… Но — без оружия. И эти другие работали. А ещё — они были людьми, людьми с точно такими же душами, как и у него… Разного народу пришло много. И из-за этого по большому счёту единство их всех ощущалась всё более отчётливо. Осознав его, Прохор Терентьевич удивлялся: «Кто только разъединил нас, а, главное, — зачем?!»

— Боженька, ты что ль? — строго вопросил он иудейского дедушку, которого в душевном затмении за яйца схватил когда-то… И тот так выразительно промолчал, что у Прохора Терентьевича не осталось никаких сомнений на этот счёт.

— Но зачем, всё-таки?.. Да нет, нет, ты ответь, не юли, не растворяйся, — потому как образ боженькин заёрзал на троне облачном и начал подозрительно расплываться…

Дедушка исчез, оставив Прохора Терентьевича наедине с его вопросом. Мирового мыслителя Сидора Карповича такие мелочи жизни не интересовали вовсе. Пришлось самому отвечать: «Религия, культура и обычаи — вот причины разрозненности нашей». И Прохор Терентьевич ужаснулся мысли о том, что в обозримом будущем окажется совершенно необходимым от всего этого, если не напрочь отказаться, то сильнейшим образом сгладить. Иначе жить станет невозможно… «Предков предать?» — У Прохора Терентьевича аж нутро перевернулось от такого предположения.

«Так, так, спокойно. Давай разберёмся, — с внутренней дрожью строго говорил он сам себе. — У белого человека одна правда. У чёрного — другая. У жёлтого — третья. У коричневого — четвёртая. У красного — пятая… Может ли быть столько правд?» — И Прохор Терентьевич определённо отвечал сам себе, что нет, не может. А значит, что Истина в другом месте…

Получалось: «Или кровавая и обречённая на поражение война с носителями других правд, и утверждение своей правды, которая Истиной также не является, или… Да, увы — или отказ от обычаев предков, хранение их только в душе своей. Или… ещё выход — отделение от человеческого сообщества в общины, исповедующие какие-то одни из многочисленных правд народов Земли…» Последнее Прохор Терентьевич сразу напрочь отверг. Потому что исповедовать заведомую ложь он был не в состоянии.

Прохор Терентьевич стал перебирать и разглядывать друзей и соседей, представителей его народа. И понял, что все они до единого давно уж предков своих… что, предали? Или происходящее уже не первое десятилетие всеобщее усреднения следует назвать как-то иначе?.. И увидел он, что усреднение оказывалось мощным духовным потоком, противостоять которому было поистине безумием. «А жить-то вроде как страшно, если задуматься, а?» — содрогался Прохор Терентьевич.

…Через полгода одинокой жизни он, будто прозрев, обнаружил в своей квартире мерзость запустения. Попробовал предпринять уборку. Плоды оказались малосъедобными. Лепота померкла. Парить на воздусях получалось хуже, если и получалось вообще. Мысли о неустроенности оказывались камешками на перьях души Прохора Терентьевича. И, всё чаще падая на землю, он восхотел перемен.

Напрямки

Пенсия приходила теперь на карту. Чтобы снять её, нужно было проехать один перегон на метро.

В тот особенный день, втягиваясь в воронку входа, Прохор Терентьевич увидел перед собой смуглую женскую шею, обнажённую пучком чёрных волос. Её обладательница пошла брать билет. Не зная зачем, Прохор Терентьевич двинулся за ней… С другой стороны шеи оказалось выразительное и спокойное иноплеменное лицо. Пальцы пересчитывали монеты, губы беззвучно шептали…

Прохор Терентьевич зажмурился. Мужик он был уже никакой. Кто на него мог польститься? — Только хищница бездомная какая или старушка в бескорыстных целях…

Вон, правда, третьего дня потянуло к нему около бака не старую ещё алкоголичку Вику. Да так, что она кинулась от нахлынувших чувств перекладывать добычу из своей сумки в его… Убегать пришлось. Потому что вступать в тёмный мир людей со дна жизни было всё равно, что пойти на болото и броситься головой в трясину…

На движущейся лестнице Прохор Терентьевич встал сразу после смуглянки. Раздумывать было особо некогда… Он легко дотронулся до её плеча и негромко сказал:

— Буду платить. —

Смуглянка достала из сумочки зеркальце, как бы поправляя волосы. А в самом окончании пути, чуть повернувшись, тихо ответила:

— Завтра в семь утра на этом месте…

Прохор Терентьевич пробился к стене. Голова легко кружилась. Внутри было сумбурно. Он облокотился и закрыл глаза.

— Мужчина, вам плохо? —

Рядом стояла прилично одетая пожилая женщина и с тревогой смотрела на него. —

— Нет-нет, сейчас всё в порядке, — ответил Прохор Терентьевич. И, не решаясь в таком состоянии совершать ответственное действие, повернул домой.

Ночью ему не давали покоя любовные сны. Только видел он не свою смуглолицую, а соотечественниц…

Вообще общаться с женщинами лучше всего во сне. После двух неудачных браков Прохор Терентьевич это знал очень хорошо. После своей судьбоносной находки он неоднократно заходил на сайты знакомств. Но всякий раз что-то останавливало его. И он понял, что душа противится обретению подруги. Может быть, потому, что надо будет лязготнёй10 заниматься, посещать рестораны, чего он терпеть не мог, слушать низменную музыку…

Прохор Терентьевич не без оснований полагал, что нескромные исполнители, равно, как тётки-обыватели, разлагают души. А свою он берёг. Поэтому мысль о покупке любви представлялась Прохору Терентьевичу предпочтительней отношений вживую. Такое, как он думал, душу запачкает меньше. Во всяком случае, кратковременно.

И Прохор Терентьевич открывал сайты проституток. Сиськи и кошёлки его не интересовали. Разглядывал хищные, холодные и развратные лица… Было не по себе. Тем более знал, что жизнь — бандитская, и можно, вызвав кого-то из этих мразей, влипнуть во что угодно… «Нет, нет и нет!» — в конце концов каждый раз говорил Прохор Терентьевич сам себе и выключал компьютер.

Почему Прохор Терентьевич поверил смуглянке, почему решился пойти напрямки? — Этого он объяснить себе не мог. А только на следующее утро без пятнадцати семь, как штык, стоял под движущейся лестницей за спиной дремлющей наблюдательницы в будке… Волнение было такое, что Прохор Терентьевич чувствовал прилив слёз. Был вялым и слабым — ничтожным, одним словом…

Ровно в семь показалась смуглянка. Пока она ехала, Прохор Терентьевич полыхал от стыда.

— Пошли, — сказала она, не глядя. —

Смуглянка встала, ожидая поезд в сторону центра.

— Здравствуйте, — глупо промямлил Прохор Терентьевич.

— Я беру две тысячи за обычное. Ты сможешь? —

Это был тот случай, когда из мужчины можно было вить верёвки, даже не держа его за яйца. Поэтому Прохор Терентьевич тихо, но твёрдо ответил:

— Да.

— Сейчас будешь? —

Смуглянка говорила на его языке правильно, но с каким-то очень приятным оттенком. —

— Сейчас я не взял деньги, потому что не предполагал… —

Смуглянка искоса посмотрела на него и широко улыбнулась. Старикашка её явно забавлял. —

— Пенсионер?

— Минимальный.

— Что ж так? — Смуглянка уже беззвучно смеялась. —

— Не сложилось.

— Значит, дурачок, одним словом, а туда же.

— Прости. —

Прохор Терентьевич чувствовал, что мозги у него выгорели уже полностью. И вдруг из глаз смуглянки в него брызнуло нечто:

— У меня сейчас есть немного свободного времени. Поехали ко мне. —

И тут Прохор Терентьевич понял, кто такие зомби. Потому как, не соображая совсем ничего, вошёл в поезд вслед за девушкой…

Место оказалось всего одно.

— Садись, — повелительно сказала смуглянка. —

Прохор Терентьевич, как полный идиот, сел. А девушка встала перед ним, держась за поручни… «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция…» — звонко выговорила знакомая тётя… Поезд гудел и постукивал…

«Вот тебе и станция», — подумал Прохор Терентьевич.

— Место для пассажиров с детьми, инвалидов и пожилых людей, — сказала смуглолицая, явно развлекаясь. — Нет-нет, не обижайся: пассажир с детьми это я. — И она залилась тихим, грудным и мягким смехом.

Стоявшие рядом хмуро озирали странную пару и тут же возвращались во глубину своей серости… Всем всё давно приелось, все всё обосрали — было не до них…

«Да-а, чтобы раз услышать такой смех, обращённый к тебе, можно и полжизни отдать…» — был уверен Прохор Терентьевич. Он чувствовал себя полностью уничтоженным. Не понимал уже, где он, что он, почему делает то и сё, зачем тут сидит и куда едет…

Ехали же всего две остановки.

— Сейчас, — сказала смуглолицая. —

Прохор Терентьевич неуклюже и молча поспевал за ней. Прошли минут пять меж домов. Смуглянка вдруг остановилась, согнула и приподняла ножку, поставила на неё заковыристую сумочку и, порывшись, извлекла блестящую маленькую картонку.

— Держи. — И мягким движением руки указала на дом метрах в двухстах. — Крайний подъезд. Домофон у тебя нарисован. —

Затем оборотилась к Прохору Терентьевичу и серьёзно посмотрела на него, будто постигая суть его. —

— Много тебе не надо. Лучше — утром, как проснёшься. Будешь приезжать через два дня на третий с первым поездом метро. Полчаса должно хватать. Поэтому будет скидка — тысячу рублей… — И, поскольку Прохор Терентьевич молчал, добавила:

— Так потянешь?.. Десять тысяч в месяц?.. Да, а зовут меня Лусиана.

…Молчание продолжало длиться. Лусиана с нарастающим удивлением разглядывала странного старика, который был решительно не похож на человеческую мелочь, которую она привыкла подбирать и обслуживать.

— Лусиана, простите, — наконец решился Прохор Терентьевич. — Приходили бы ко мне лучше вы, в квартире прибраться раз, два в неделю. —

Смуглянка громко и заливисто засмеялась:

— Так вот оно что!.. — И быстро согласилась:

— А, пожалуй, ты прав. С твоей-то скромностью так оно будет лучше. А то иначе время потратим, деньги дашь, а ничего не сделаешь… Всё верно. Только плата будет тогда две с половиной… Идёт?.. —

Прохор Терентьевич почувствовал, что потерял голос. Попробовал прокашляться и едва смог прошипеть:

— Идёт. —

Лусиана поняла его. Забрала у Прохора Терентьевича картонку, которую он так и держал в руках. Достала ручку и дала Прохору Терентьевичу. Подставила сумочку:

— Пиши телефон. —

Он накарябал. —

— Позвоню — ответишь в коротком сообщении: адрес. Встречаться будем по вторникам. — Лусиана задорно улыбнулась. — С первым поездом метро. — И, выхватив картонку у полумёртвого Прохора Терентьевича, повернулась и легко, как ребёнок, побежала к подъезду.

«Ну и ява11, однако», — только и нашёлся подумать Прохор Терентьевич.

Лусиана

Во время Второй мировой дедушка Лусианы, Ладислав его звали, общался с нацистами… больше допустимого, скажем так. Дрова колол, подметал, подносил… Одним словом, отдалял победу Красной армии. Жрать потому что очень хотелось. По молодости, по глупости? — Как сказать. Чувство голода не оставляло Ладислава всю жизнь. Он даже один раз к врачу с этим приходил.

— На что жалуетесь?

— Доктор, есть всё время хочется, — со слезами высказал заветную боль Ладислав. — И врач с сестрой схватились за бока… «Им бы так!»…

Нацистских прислужников, таких, как Ладислав, называли «хиви» от немецкого слова hilfswilliger, то есть «желающий помочь». После крушения Третьего рейха судьбы хиви сложились по-разному. Среди них были и расстрелянные, и отбывающие немалые сроки…

Ладислав убоялся, смалодушничал, то есть. Попав в лагерь для перемещённых лиц у союзников, согласился на выезд в Южную Америку. Там пришлось работать, как и большинству, на плантации за гроши. Но, будучи телесно сильным, Ладислав выдержал. Смог удачно жениться и вышел из непроходимой нужды.

Родину Ладислав любил. Поэтому и с дочкой, и с внучкой общался на родном языке. Так Лусиана и выросла двуязычной. Поэтому, когда судьба семьи снова переломилась, умерли родители и она оказалась кормилицей хворой матери, Лусиана поняла, что у неё один выход — использовать знание языка дедушки. Места переводчиков в её городе были прочно заняты. И тогда она приняла непростое решение. На 90 дней уезжала за океан, а затем на девяносто же возвращалась. И так далее.

Заработанного хватало. Лусиана трудилась в одиночку. Сведения о себе в Интернете не размещала. Но находила работодателей самостоятельно, в сети. И, познакомившись с рынком и местными условиями, брала с них по обстоятельствам. С некоторых — откровенно много: с тех, которые, по её мнению, зажрались… Оплата была в несколько раз выше, чем на родине…

Бывали случаи, когда зажратые предлагали ей содержание. Но она отказывала. Потому что хотела оставаться свободной… Этого обычно здесь не понимали. Однако воздух свободы был слишком сладок для Лусианы, чтобы заменить его на золотую клетку.

Работодателей же предпочитала пожилых — по самым разным причинам. Прежде всего, им было не надо многого. Таким образом, в день вполне можно было пообщаться с тремя, не напрягаясь особо. Во-вторых, как она обнаружила, мужчины около шестидесяти оказывались зачастую душевно более сохранными, чем молодые.

С чувственно тупыми, скажем, тридцатилетними Лусиане было труднопереносимо так, что — ни за какие деньги. Тупость угнетала её, как могильная плита. Жёсткость же для молодых оказывалась необходимым условием для делания денег. А это в современном мире было главным. Поэтому и для жаждущих женского тела состоятельных молодых мужчин жёсткость была естественна. А вот по-человечески приятные добряки, кому приятно было бы отдаться, неминуемо оказывались несостоятельными. Делячество и доброта не совмещались. Добряки ныли. И Лусиана не могла их утешать. Потому что утешение должно было бы состоять в склонении к жёсткости. А душевная чёрствость вызывала у Лусианы выраженное отвращение…

К пожилым её отношение было с дочерним оттенком. Отец Лусианы умер рано. А дедушка был с ней достаточно суров. И Лусиана восполняла то, что недополучила в детстве и юности. И при этом обеспечивала жизнь матери. Ей был 21 год… Муж, дети?.. Хотелось ли? — Как сказать, и да и нет… «А мать, а жить на что?»… И бытие диктовало условия, предлагая не менее двух выходов. По вдохновению свыше Лусиана выбрала этот…

На что бывает благословение Неба?.. — Об этом никто не может судить, я думаю… Ведь что значит судить? — Блудить мыслями на основе мыслеблудия других или вовсе по собственному произволу… Если по-честному, суждение почти всегда граничит с нравственным преступлением. А потому, чтобы случайно не перейти эту тонкую и малозаметную грань, благо не судить вовсе. Поступайте так — и благодать обрящете… если она кому-то нужна сегодня…

Всего этого Прохор Терентьевич не знал. Но суть происходящего, избегая блудомыслие, понимал сердцем. Перед духовными очами его стоял образ Лусианы… Да, он в мыслях раздевал её, представлял обнажённой. Но это было подобно тому, как если бы он пошёл в музей и увидел прекрасную картину. И полового возбуждения не испытывал… Что это было? — Возраст с его потерей полового влечения? — Может быть. Однако, всему своё время… Развратные старики, не омерзительны ли они?.. Но простата, однако, требует совокуплений. Старуха желания не вызывает даже при большой любви. Это естественно, так природа жизнь устроила… И что же делать?..

Был четверг… Пять дней Прохор Терентьевич провёл между небом и землёй… Как всегда, по утрам посещал свой бак. Чуть-чуть кокетничал с Викой. Ел свои находки, или манну небесную, как он их называл. Гулял в парке, не замечая людей. Читал в Интернете сообщения заблудившихся в жизни женщин. И отказался самоварничать с Сидором Карповичем и слушать о замечательном грядущем будущем человечества… Что ему до того, когда во вторник рано утром придёт Лусиана?.. Это грядущее событие представлялось ему огромным, едва ли не самым значительным в его жизни. И оно заслоняло в сознании Прохора Терентьевича солнце красное, и луну белоликую, и звёздочки частые…

Из бездонной заоблачной дали потянуло ветром перемен…

Неземной свет и ширинка

Прохор Терентьевич был ранней птицей. Поэтому к шести часам он, помытый, побритый, в чистых трусах и носках — под одеждой, конечно — сидел на кухоньке, подперев подбородок кулаком… На душе было тревожно. Еда в рот не шла. В промежности ныло. И он не знал, приятно оно или нет…

В урочное время раздался звонок в дверь. Душа провалилась в пятки и заколотилось сердце… «Это явно не полезно, — подумал Прохор Терентьевич. — Вот так мужики и дохнут». — Поднялся и мужественно открыл дверь.

Там стояла улыбающаяся Лусиана в нарядном, но скромном рабочем одеянии с щётками и моющими средствами. Она вошла, как дыханье ангела, и, выронив всё, что держала, обняла Прохора Терентьевича. Быстро прижалась и, приподнявшись на носочках, поцеловала в щёку.

— Какой ты напряжённый, — огорчённо заметила Лусиана.

— Люди, — ответил Прохор Терентьевич, указав подбородком на открытую дверь. —

Лусиана улыбнулась:

— Для тебя это значимо? — И, обернувшись, тихо затворила дверь.

Она сразу повела себя, как хозяйка. Оторопевший Прохор Терентьевич на прещал ей.

— Кофей будешь? — спросил только.

— Расслабляться будем потом, — посмотрела на него лукаво смуглянка. — А сейчас — главное. —

И Лусиана, встав на стул, начала ловко наносить моющее средство на кухонное окно.

— Стремянку?

— Давай… —

У Лусианы оказалась удивительная способность работать скоро, справно и без намёков на напряжение. Светило ещё не показалось из-за домов. Но духовное солнце присутствовало на кухне, полнило её и душу Прохора Терентьевича заодно. Он сидел на табуретке у двери и смотрел снизу на это светоподобное существо, двигавшееся мягко и радостно. Рабочая одежда полностью закрывала тело Лусианы… Кто придумал, что для влечения нужно обязательно видеть оголённое тело?.. Женщины, которых он привык созерцать на улице… точнее, так и не привык, с их голыми ляжками и грудями, вызывали у Прохора Терентьевича глубокое отвращение. Они представлялись ему ощипанными курами в витрине магазина.

— Откуда ты, — спросил он. — Лусиана назвала свою страну.

— Тмутаракань12, — подытожил Прохор Терентьевич.

— Это что, дальше не бывает?

— Вроде того.

— Нравится здесь? —

Лусиана прервалась на несколько мгновений, обернулась и сказала очень серьёзно:

— Лучшее место в мире — это Родина… Не согласен? — добавила она, потому что Прохор Терентьевич не спешил с ответом. — Проблемы?

— Дда, — выдохнул он. — Но я не хочу об этом, — неосознанно понимая, что разговор о проблемах неминуемо и основательно убьёт влечение. И вообще, какие проблемы могут быть тогда, когда в его жилище сияет духовное солнце?..

Жизнь перекрасилась. Серые будни, подобные могильной плите, сменились возвышенной радостью. Прохор Терентьевич испытывал воскресение… И видел, что при воскресении совсем не обязательно куда-то уноситься. Он воскрес здесь и сейчас, сидя на стуле, но изменившись духовно.

Лусиана временами загадочно посматривала на него, по-прежнему легко улыбаясь. Прохор Терентьевич чувствовал себя нагим под её взглядами. Потому что, как полагал, Лусиана видит и понимает сокровенное действо, совершившееся уже и продолжающее твориться в душе его. Поэтому теперь оголить тело перед Лусианой не представлялось для него трудным. Такое сейчас казалось таким же естественным, как явление перед лицом Вышнего в чём мать родила…

Лусиана перешла в комнату. Прохор Терентьевич переносил стремянку. И смуглянка по ходу или нарочно легко касалась его… Прохор Терентьевич чувствовал опьянение от её запаха. И был готов к тому, что Лусиана назвала расслаблением, — совершенно.

Наконец, Лусиана наблистила и окно в комнате. Она сказала «уффф!» и отёрла пот.

— Кофею? — вновь предложил Прохор Терентьевич.

— Уймись. Кофе тебе сейчас помешает. —

Лусиана изящно, как кошка, сошла со стремянки и, не моя рук, обняла Прохора Терентьевича. Крепко прижалась. Потом коснулась его шланга.

— О-о, это серьёзно… Мне раздеться? Как ты хочешь? — произнесла она тихо…

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.