Бесплатный фрагмент - Страницы жизни

«В небесах отгорели зарницы…

И в сердцах утихает гроза…

Не забыть нам любимые лица,

Не забыть нам родные глаза…

Ничто на земле не проходит бесследно…»

Александр Градский

(Текст песни)

Предисловие

Взялся за воспоминания я в первую очередь из соображений навести порядок в фотографиях, которые, с крайне скупыми пометками, хранились частично в альбомах, а большей частью в беспорядке. Просматривая эти фото, я обнаружил пробелы не только в представлении информации о жизни тех лет (тогдашняя техника не всегда отвечала отражению событий на жизненном пути), но и, что более существенно, обнаружились пробелы в воспоминаниях о многих важных жизненных моментах. Совместными усилиями, вместе с Леной, моей женой, попытались решить эти проблемы.

Появился я на свет 23 июня 1937 года. Плод счастливой любви и несчастного времени. Да, оба эти фактора сказались в дальнейшем на развитии и формировании моей личности. Хочу оговориться, что я старался воспроизвести события как можно правдивее, хотя могут быть и некоторые неточности. Прошло слишком много лет, нет дневниковых записей и главные участники событий, учитывая время, в котором мы жили, не считали возможным делиться тогда со мной происходящим в стране и с ними (это один из факторов, упомянутых выше). По этой же причине я никогда не интересовался своим происхождением, полукровка — кто я больше еврей или русский. Я читал книги на русском языке, общался со сверстниками исключительно в русской среде. В доме я никогда не слышал ни одного слова на идиш или иврит. Меня не крестили ни в какую веру. В стране царил атеизм. Меня никогда не тянуло в церковь, даже просто зайти полюбопытствовать. Мне это было неприятно. Я считал себя русским и по паспорту записан русским. Конечно это тоже была защитная мера со стороны родителей по отношению к своим чадам, опять же характерная для того времени.

Но вот прошли годы, и хотя никаких побудительных мотивов к этому нет, и не было, я почувствовал «зов крови». Лена в корне не согласна с этим. Генетика не связана с разумом. Я не знаком ни с религией, ни с историей, ни с языком Израиля. Она считает, что все это навеяно внешними факторами. Возможно, что так и есть и, скорей всего, это разрядка на реакцию всех предшествующих лет. Действительно накипело. «Пятый пункт», который мешал и поступлению в институт, и продвижению по карьерной лестнице, и получению почетных наград, вроде бы, ушел в прошлое и можно не стесняться звучанию твоей фамилии в общей массе.

Мэтры нашей эстрады Кобзон, Жванецкий, Хазанов, Шифрин и др., все громче заявляют о своей принадлежности к еврейской нации, народу, который дал миру огромное количество выдающихся музыкантов, писателей, ученых, финансистов мирового уровня, и который, по-прежнему, в умах многих людей не только в нашей стране значится изгоем. Как созвучно это со словами поэта Андрея Дементьева, прожившего в Израиле много лет:

…..На Святой земле, как прежде, в декабре цветут цветы.

Жаль, бываем мы все реже в этом царстве красоты.

Жаль, что жизнь здесь стала круче

с взрывчаткой и стрельбой.

И страданием измучен, стал Израиль моей судьбой.

И, хотя еврейской крови нет ни в предках, ни во мне,

Я горжусь своей любовью к этой избранной стране.

Четвертый год живу средь иудеев.

Законы чту и полюбил страну.

И ничего плохого им не сделав, Я чувствую в душе своей вину.

Не потому ль, что издавна в России таилась

к этим людям неприязнь.

И чем им только в злобе ни грозили!

Какие души втаптывали в грязь!

Простите нас… Хотя не все виновны.

Не все хулу держали про запас.

Прошли мы вместе лагеря и войны.

И покаянье примиряет нас.

Дай Господи Земле обетованной на все века надежду и покой.

И кем бы ни был ты — Абрамом иль Иваном,

Для нас с тобой планеты нет другой.

Прошел почти год, как я начал писать эти заметки, делился их содержанием с Леной, и вот на днях узнаю интересные подробности, касающиеся памятника А.С.Пушкину. Оказывается, Пушкин нарисовал проект памятника, который он хотел бы видеть на своей могиле в Святогорском монастыре. С этой просьбой он обратился к Наталье Николаевне, и она ее выполнила после смерти поэта, несмотря на противодействие со стороны Бенкендорфа и Николая I. А трудность заключалась в том, что в центре лаврового венка Пушкин пожелал видеть магендавид. Он считал, что его древний род и происхождение, напрямую связано с иудейским родом царя Соломона, и он должен это увековечить. Наталья Николаевна была шокирована, но не могла не исполнить последнюю волю мужа. Сложнее оказалось принять решение Николаю I: «Я загнал этих жи…, евреев в зоны оседлости, а тут в центре европейской части России будет красоваться шестиконечная звезда Давида».

Кое-что о фамилии Гилерович, почерпнутое из сохранившихся фото и воспоминаний близких

Мои родители внесли достойную лепту в строительство жизни в СССР. Начиная с 1929 года, отец принимал самое активное участие в телефонизации всей страны от дальнего востока и до Калининграда, от Тбилиси и до Мончегорска. Его прекрасно знали в Киеве, Минске, Ижевске и других городах, о чем я мог убедиться лично при посещении этих мест во время моих командировок в зрелые годы. Мама успешно занималась решением вопросов спецсвязи в городах Рига, Днепродзержинск. Несмотря на все трудности чего-то достиг и я в этой жизни. Да и благодаря успехам Лены на научном поприще фамилия Гилерович вполне достойно звучит не только в интернете. Мне нечего стесняться и пора вылезать из раковины, в которую тебя упрятали родители и обстоятельства недавнего прошлого. Нет, я уже не поеду на войну в Палестину, но я, по крайней мере, хотя бы мысленно хочу быть с этим народом. В этой связи мне захотелось узнать хоть что-нибудь и о своей фамилии.

Естественно сегодня — это обращение к интернету. Но интернет это техника последних десятилетий и все, что можно найти в сети, касающееся «маленьких» людей крайне незначительно. Фамилия Гилерович, согласно интернету, происходит из Польши или соседних с ней стран (Белоруссии и Украины). Исторически фамилия образовалась от прозвища или имени, данных далекому предку. А также возможно, что фамилия привязана к роду занятий или профессии. Основное словосочетание в фамилии происходит от прозвища Гиль. Гилями на Руси называли шутников и балагуров.

Относительно большая часть носителей фамилии Гилерович относилась к польской шляхте. Однако эта фамилия часто встречается и среди евреев, происходящих в свое время из украинских, польских или белорусских областей. По этой версии фамилия представляет застывшую форму еврейского мужского имени Гиль, которое в переводе с иврита означает «радость». Часто фамилия происходила не только по мужской, но и по женской линии. В известных исторических материалах люди с этой фамилией являлись знатными персонами из русского новгородского купечества в 15—16 веках, имевших определенную царскую привилегию. Первые свидетельства фамилии можно обнаружить в реестре переписи населения Руси в эпоху правления Ивана Грозного (в постановлениях городища Рязань 1458 года упоминается офеня Селиван Гилерович). У царя хранился особенный реестр знатных и красивых фамилий, которые давались придворным только в случае похвалы или поощрения. Поэтому фамилия Гилерович является редкой и исключительной.

Сегодняшний интернет пестрит упоминаниями о работах моей жены и презентациях москвички Ольги Гилерович. Я написал Ольге письмо с просьбой ответить: имеем ли мы какие-либо родственные связи, но она не сочла нужным отвечать. Другой путь — социальные сети. Но и здесь меня ждало разочарование. В «Одноклассниках» — два упоминания о некоей Светлане Гилерович, живущей в Израиле, и Галине Гилерович, проживающей в Москве. Светлана, судя по всему, носит фамилию мужа, так как она эмигрировала из Молдавии. Лет ей всего тридцать два года и мое обращение к ней она проигнорировала. Другая девушка, напротив, с удовольствием поделилась всеми своим родственниками, живущими в Москве и дальнем зарубежье. Она на фотографии удивительно похожа на мою бабушку, но, к сожалению, пути моих родителей и ее родственников, впрямую, не пересекались.

В интернете нашел данные на некоего Турека Александра Матвеевича (родился в 1939 году), предположительно сына Матвея Турека, двоюродного брата моего отца (помнится, он постоянно упоминал «Мотьку Турека», с которым они учились вместе в Петрограде), отправил письмо в Москву с фотографиями прадеда и прабабушки, но ответа не получил. Согласно адресной книге в Санкт-Петербурге старше 70 лет значусь только я, тогда как в Москве таковых под фамилией Гилерович — 6 человек. Нашел я под этой фамилией в США 7 человек, но думаю, что ко мне они прямого отношения не имеют.

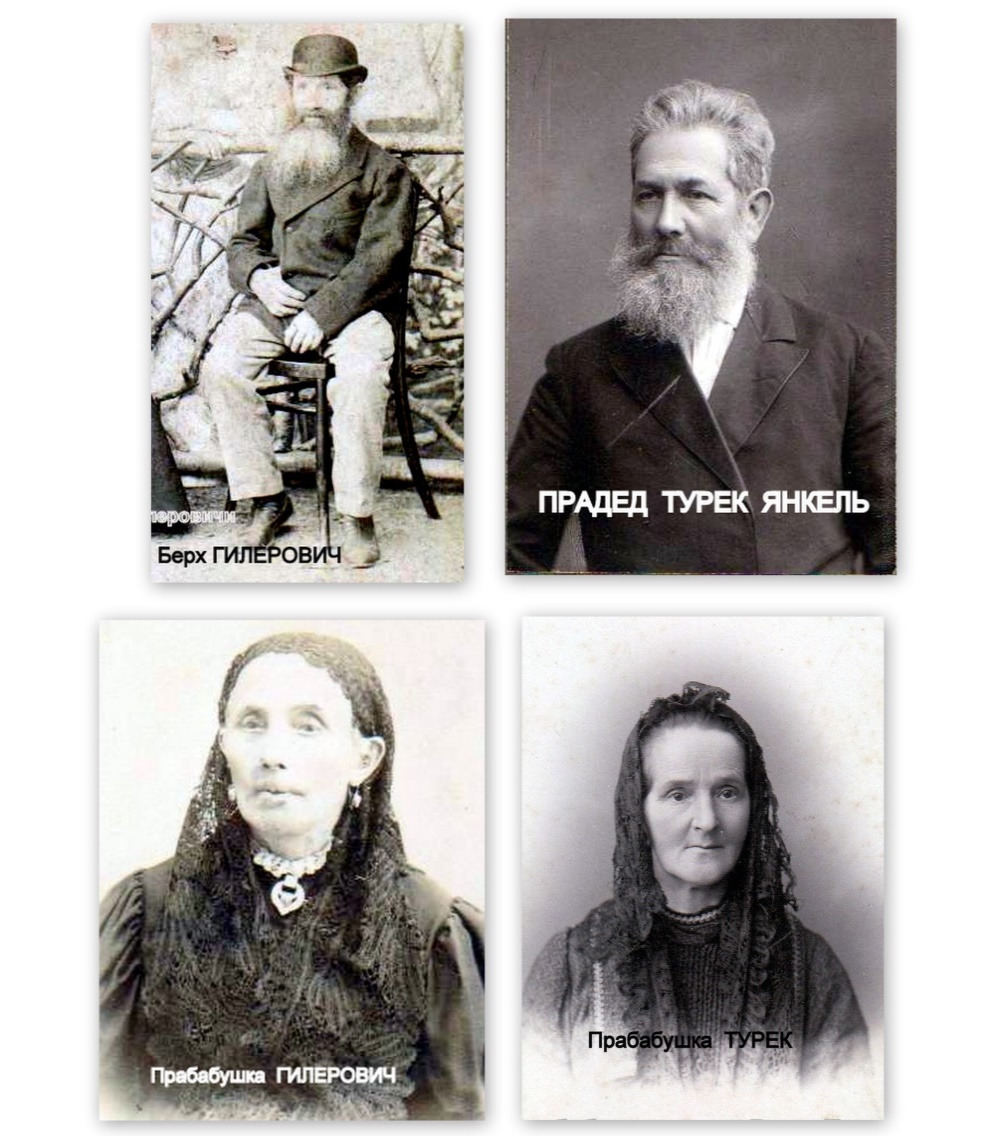

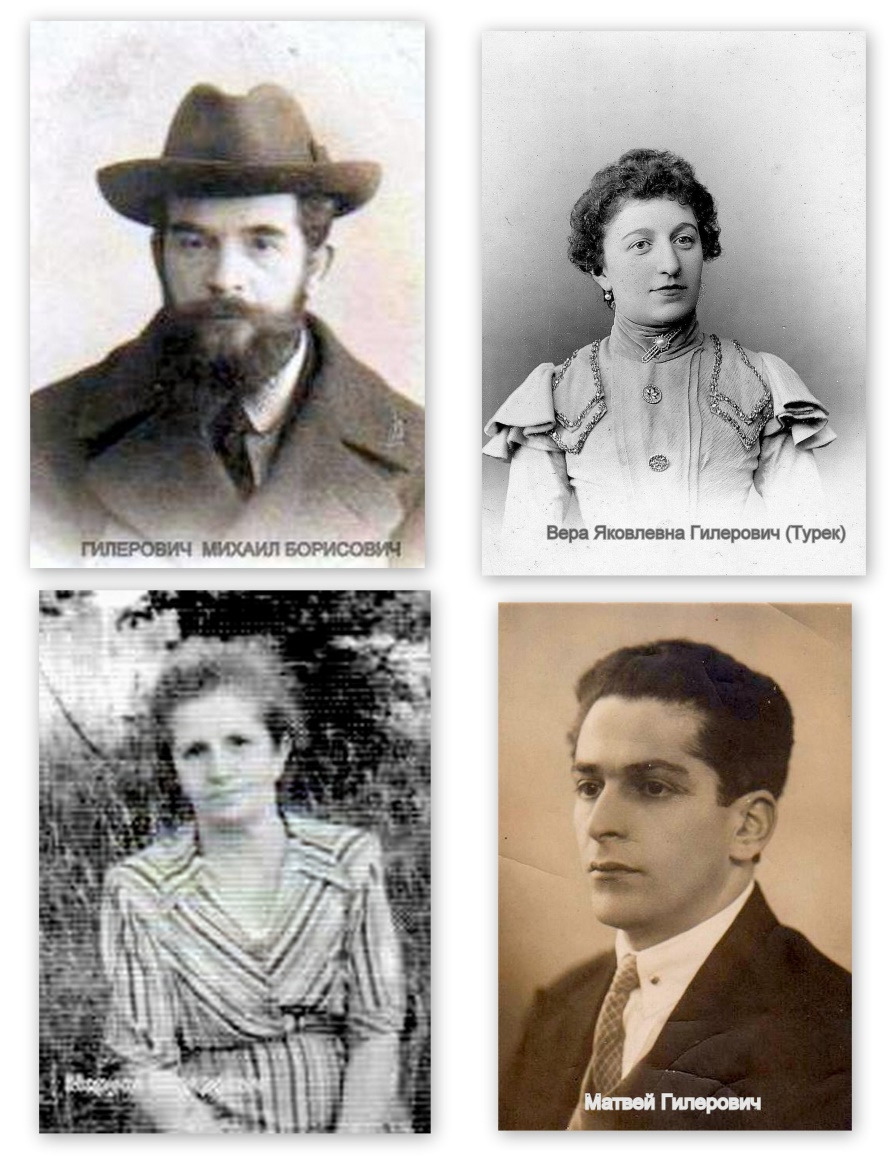

Прародители по отцовской линии

Мой отец, Гилерович Матвей Михайлович, происходил из бедной еврейской семьи. Отец — портной, мать — домохозяйка. Согласно Удостоверению, выданному ЗАГС Коломенского района города Петрограда на основании представленных документов «у граждан Хамма Берковича и Веры Янкелевны, супругов Гилерович, имеется сын Мордухай Гилерович, родившийся шестого ноября тысяча девятьсот четвертого года». Пишу я об этом, потому что это единственный документ, не считая двух детских фотографий, сохранившийся в семье. После смерти моей тети Маруси ее «воспитанница» Татьяна Приходько передала старый сафьяновый альбом с медной застежкой, в котором были фотографии родителей отца и некоторых их родственников. Конечно, никаких записей не было. По отдельным заметкам на обратной стороне пытаюсь восстановить генеалогическое древо хотя бы с этого момента

Корни семьи тянутся в Старую Руссу. Почему я так, (в меру известных подробностей) останавливаюсь на этом. Мне хотелось бы для будущих потомков донести историю скромной семьи. К сожалению, пока не удается продвинуться дальше этого. Но может быть я все-таки смогу вырваться в Старую Руссу, поискать архивы, побродить по кладбищу. Правда на сегодняшний день все это проблематично и по другой причине. В 1941 году все еврейское население Старой Руссы (3800 человек) было уничтожено.

Когда Гилеровичи покинули Старую Русу мне неизвестно, но в начале 20 века они обосновались в Санкт-Петербурге. Дед продолжил портняжное дело. Основной его работой было обслуживание офицеров Конногвардейского полка. В 1914 г. отца отдали в «Реальное училище», которое помещалось на 12 линии Васильевского острова, и где он проучился до 1918 года. Бабушка и дедушка умерли в 1917—1918 годах. По линии отца у Гилеровича Берха были три сына: Соломон, Хамм и Урий. Хамм (Михаил Борисович) — мой дед. О судьбе Урия ничего не известно. Соломон, прекрасный краснодеревщик, однажды после войны навещал наш дом. Ему тогда было больше 70 лет. Жена его, Паня, была очень красивой женщиной и отец всегда ей восторгался. Дед Соломон умер в 1954 году, Паня — 1960. От их брака был сын Гилерович Б. С., который умер в 1996 году. О дальнейшей судьбе этой линии я ничего не знаю.

Моя бабушка по отцовской линии, Вера Яковлевна (Янкелевна), была из рода Туреков. С ней я никогда не виделся. Она слишком рано умерла от туберкулеза, в 1923 году, и похоронена на Преображенском (Еврейском) кладбище. По этой линии у Турека Янкеля (предположительно) были дочка Вера (моя бабушка), сын Даля Турек. О других детях мне неизвестно. Сын Дали, Матвей, дружил с отцом.

Но это было все до 1914 года, до первой мировой войны. Когда смотришь на эти странные отношения и межсемейные связи удивляешься — разве это свойственно еврейским семьям, как правило, держащимся друг за друга, терять своих близких и родственников. Этого не было до революции. Корень зла — в сталинской национальной политике, я думаю.

От брака Хамма Гилеровича (мой дед) с Верой Янкелевной Турек родились Ася, Мария, Бася и Мордух (Матвей Михайлович) — мой отец. Ася умерла в 1910 году. Маруся всю жизнь проработала на телеграфе, истинная партийка, незамужняя. Причиной тому явилось неприятие отцом жениха не еврея. Тетя Маруся часто бывала у нас дома, привечала и меня, и Андрюшу, и Лену. Один раз я был у нее в комнате в коммунальной квартире на Почтамтской улице. Жила она бедно, но на крохотную зарплату и пенсию умудрялась каждый раз приходить с шоколадкой, дарить и серебряную ложку, и подстаканник мне, серебряные ложки на свадьбу, серебряную ложку «на зубок» при рождении Андрюши. Как она это делала, я ума не приложу.

И сегодня, спустя много лет после ее смерти меня мучает совесть за прохладное отношение к ней, в известной мере обязанное маме, и невозможность проводить в последний путь. Эту обязанность выполнила Лена.

Бася, вторая сестра, прошла всю войну медсестрой, а после войны работала в туберкулезном диспансере. Однажды мы с отцом навестили ее. Но, то была моя первая и последняя встреча с ней. На память осталась железная коробочка от карандашей kox-i-nor, которая лежит в верхнем ящике письменного стола.

В семье отца росла еще приемная девочка Соня. С Соней отец постоянно перезванивался, она бывала у нас дома, правда не часто. Как сложилась ее судьба, я тоже не знаю. Почему семейные связи не поддерживались, трудно сказать.

Отец

Раннее детство отца прошло в Красном селе, где его родитель кустарь военный портной находился при Конногвардейском полку. В детстве каждый ребенок хочет иметь животное, о котором он заботится. И таким объектом для отца были лошади, с которыми в конюшне он проводил все время. Будучи совсем взрослым при виде лошадей он менялся на глазах, говоря о них с такой нежностью, что можно было представить, вот стоит она рядом с тобой, и ты даешь ей хлеб, обтираешь вспотевший круп, и он блестит, лоснится на солнце.

Вместе с ними жили дедушка (тоже портной) и бабушка. К сожалению, подробностей об их тогдашней жизни я не знаю. Могу привести только один факт: на Новый Год дети получали по апельсину. Это был, по рассказам отца, большой праздник.

Мама, Вера Яковлевна, была больна туберкулезом и достаточно рано ушла из жизни, когда моему отцу еще не исполнилось 17 лет. Еще раньше он был вынужден уйти из дома, дабы не быть обузой для семьи, и в итоге попал в Трудовую колонию для несовершеннолетних «Тигода» в Любани. Что пришлось вынести мальчику еврею там, он рассказывал только моей маме. Плод счастливой любви оберегали от всех этих ужасов. Мне отец рассказывал только про замечательного человека, одного из воспитателей колонии, Евгения Максимова. Он, по профессии литературовед, один из исследователей творчества Н.А.Некрасова не только привил отцу любовь к поэзии, и, в частности Некрасова, но, и, по сути, помог преодолеть ему все тяготы колонистской жизни. Любовь к Евгению Максимову отец пронес через всю жизнь.

В колонии отец пробыл до 1922 г., откуда Петроградским Главпрофобром был направлен на краткосрочный Рабфак при Технологическом институте. Дальнейшая судьба привела отца в Ленинградский Электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) — (ЛЭТИ). Почему туда?

Поскольку он был сыном портного-кустаря, то выбор был весьма ограничен. В Горный институт, Железнодорожный институт, Политехнический институт принимали детей только с пролетарским происхождением.

Началась новая жизнь. Институт объединил самых разных людей, стремящихся к знаниям, к новой жизни, людей у которых, не было за плечами родителей, и рассчитывать им нужно было только на себя. Жизнь в общежитии на углу Каменноостровского проспекта и улицы Графтио сдружила их и родилась первая в Союзе коммуна, известная как «Коммуна 133-х». Годы были двадцатые. В двадцать четвертом образовалась эта коммуна, в двадцать пятом их было двадцать пять, а когда о них была написана книга, коммуна насчитывала 133 человека. В 1974 году коммунары собрались в ЛЭТИ на свой золотой юбилей. Я там не был, была мама. Были известные мне друзья отца, которых я встречал у нас дома: Михаил Семенович Ермолаев, вступивший в коммуну в 1924 и вскоре ставший ее председателем, Николай Михайлович Дриацкий, Григорий Заславский, Федор Дворкин, Капитолина Волкова, Дуся Головко, Борис Можевелов и другие.

В коммуне воспитывались дружба, чувство ответственности и товарищества, честность и принципиальность. Вспоминал отец: «То, что было у нас в коммуне, стало во многом прообразом нашей сегодняшней жизни. Вот, например, магазин без продавца. И контролера, заметьте. Такой магазин был у нас. Каждый брал, что ему нужно, и записывал в книгу. И почему-то ничего не пропадало. А как отмечались все большие события — свадьбы, рождение ребенка. В честь таких праздников пили тогда какао. Какао пили из фарфоровых кружек, с выгравированными на них фамилиями владельцев». Эта кружка сохранялась у нас дома. Кружку с фамилией Гилерович и номером 25 на пятидесятилетнем юбилее коммунны отец вручил Ректору Вавилову А. А., и теперь она хранится в музее ЛЭТИ.

Закончен институт. С дипломом инженера и кружкой коммунара вперед в новую жизнь.

В стране кипит стройка, нужны молодые грамотные инженерные кадры. Есть где проявить себя и по направлению Наркомата Связи отец едет в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Верхнеудинск, где работает прорабом, проектировщиком на строящихся объектах связи.

Затем его перебрасывают в Белоруссию. В должности Главного инженера треста связи НКС он занят строительством АТС в городах Минск и Могилев. Возвращается в Ленинград с почетной грамотой Министерства связи за досрочный пуск АТС. В Ленинграде его ждет работа в Ленинградской Телефонной дирекции сначала прорабом и затем Заместителем Главного инженера по строительству и пуску Некрасовского и Выборгского телефонных узлов. Работа успешно выполнена, отмечена правительственной наградой.

Что мне известно о жизни отца в 30-е годы. Немного. Только фотографии. Зарплата позволяла ему отдыхать на берегу Черного моря, питаться всухомятку и шоколадными конфетами в неограниченном количестве, что привело впоследствии к заболеваниям желудка и лечению в санаториях. О его увлечениях женщинами я тоже ничего не знаю. На фото приведена одна из пассий — Кето Джапаридзе, дочка одного из 26 Бакинских комиссаров, с которой его связывала многолетняя дружба. Отец не мог обходиться без женского общества. На всех фото он исключительно в кругу женщин. Да, они его любили, и он пользовался их благосклонностью. Наверно это передалось и мне. Я предпочитаю женское общество мужскому. Мне в нем уютней не зависимо от состава и возраста Я не запоминаю и не умею рассказывать анекдоты, не терплю скабрезностей и мата, обсуждения в кулуарах женщин как таковых.

Каким был мой отец? Сейчас, спустя 30 лет после его смерти, многое стерлось из памяти, но остались черты характера, присущие ему и неотделимые от него как личности.

Это его прямота и безукоризненная честность перед кем угодно. Это и спасало его в жизни и позволяло сохранять дружбу и любовь окружающих. Лично я видел, с каким уважением и почтением относились к нему бывшие рабочие-кабельщики, как выхаживала после операции районный врач уролог Бродская, посещая в течение года 2—3 раза в неделю и не требуя за это никакой платы.

Да, он был любвеобилен. Его любовь распространялась не только на семью. Он безумно любил детей. Всех и везде, красивых и сопливых, в доме, на улице, во дворе, трамвае, метро. Он просто не мог пройти мимо ни одного ребенка.

Был ли он строг? Да. Хотя, я и не могу это применить в полной мере на себя. Два раза я был порот ремнем. Причиной этому были устроенный пожар в доме и похищенные из кобуры патроны. За моей учебой он больше наблюдал со стороны, не прибегая к строгим мерам. Да это и не требовалось. Наоборот, отец старался привечать прилежание к учебе платными дотациями за каждую пятерку, но при условии, что эти деньги будут лежать на книжке и до совершеннолетия не будут использованы.

Был ли он ленив? Нет. Он был трудолюбив, как пчелка на любом поле деятельности. Это и «Гипросвязь», и дача, и работа по сбору материалов для проф. Коськина Ю. П. в последние годы жизни после первого инсульта. Об этом говорят и отзывы всех, кто его знал и работал рядом с ним и один из результатов его трудов — построенная дача.

Для отца не существовало неразрешимых задач. Он умудрялся решать любую задачу, поставленную перед ним, используя только свое обаяние и убеждения, и никогда не прибегая к взятке. Он, как фокусник, извлекал из заднего кармана колоду карт, а из нее нужных людей: родственников, знакомых, друзей, которые помогали ему достичь нужного результата.

Крайне отрицательно отец относился к накоплению. У него никогда не было сберкнижки, за исключением необходимости связанной с командировками. Ведь тогда не было таких платежных документов, как дебетовая пластиковая карта. Он гордился своей квартирой и считал, что главное, что должно быть в ней — это телефон, который связывает его с окружающим миром. Он был ярым противником дачи, машины, телевизора, считая, что отдыхать надо на юге, в санатории или доме отдыха, вместо машины пользоваться такси, а уж вместо телевизора, тем более, ходить в театр или кино. Жизнь, конечно, взяла свое, и все это появилось в нашем доме, но значительно позже, уступив веянию времени.

В то время, когда не было телевизора и программы «Время», все выписывали газеты. Выписывались газеты и у нас в семье. Это были «Известия», «Ленинградская правда» и мои «Пионерская правда» или «Ленинские искры». В семье были два читающих человека — отец и бабушка (с ее-то 4 классами церковно-приходской школы). Они прочитывали газеты от корки до корки. Отец не любил обсуждать прочитанное, но у него всегда было свое мнение, дополненное, информацией, откуда бравшейся, не знаю, по существу, происходящих в стране событий.

Отец был искренне привержен дружбе, которая родилась в коммуне 133. До последних дней оставались преданными друзьями Миша Ермолаев, Гриша Заславский, Коля Дриацкий, Али Янбулат, Виктор Федоров, Вася Скулябин, Борис Норневский, Женя Шварцман, Дуся Головко, Шура Скрипова, Рая Финкель. Как пишут друзья, они помнят отца жизнерадостным человеком, веселым, энергичным, а главное всегда добрым, внимательным и отзывчивым. В ту счастливую пору «МОТЯ» был одним из лучших парней, общение с которым доставляло радость и без которого трудно представить прошедшую жизнь в коммуне.

Встречи друзей были не частыми. Запомнилась одна из встреч у нас дома с Василием Ермолаевым после возвращения его из лагеря в Ухте, где он провел в шахте 20 лет за то, что охранял Ленина в 1917 году. Примечательно, что ни он, ни кто либо, из других друзей, не говорил ничего о власть предержащих. Возможно, с них брали подписку, а скорей всего это воспитание. Думать — думай, а не болтай. Сегодня же только немой, пожалуй, не говорит на эту тему.

У Григория Заславского я однажды останавливался, будучи в командировке в Курске, но поговорить с ним не удалось, так как в тот единственный вечер его сыновья утащили меня на вечеринку, а на утро надо было уезжать. Николай Дриацкий (с его сыном я учился до 8 класса) отмечал вместе с нами 75-летие отца. В память о нем осталась подаренная яблоня, которая в этом году дала небывалый урожай яблок. Все годы отец поддерживал тесную связь с семьей Ильи Харитонова, Заместителя Председателя Ленгорисполкома, расстрелянного по «Ленинградскому делу». Была у нас и Дуся Головко, красавица казачка, жена Главкома ВМС.

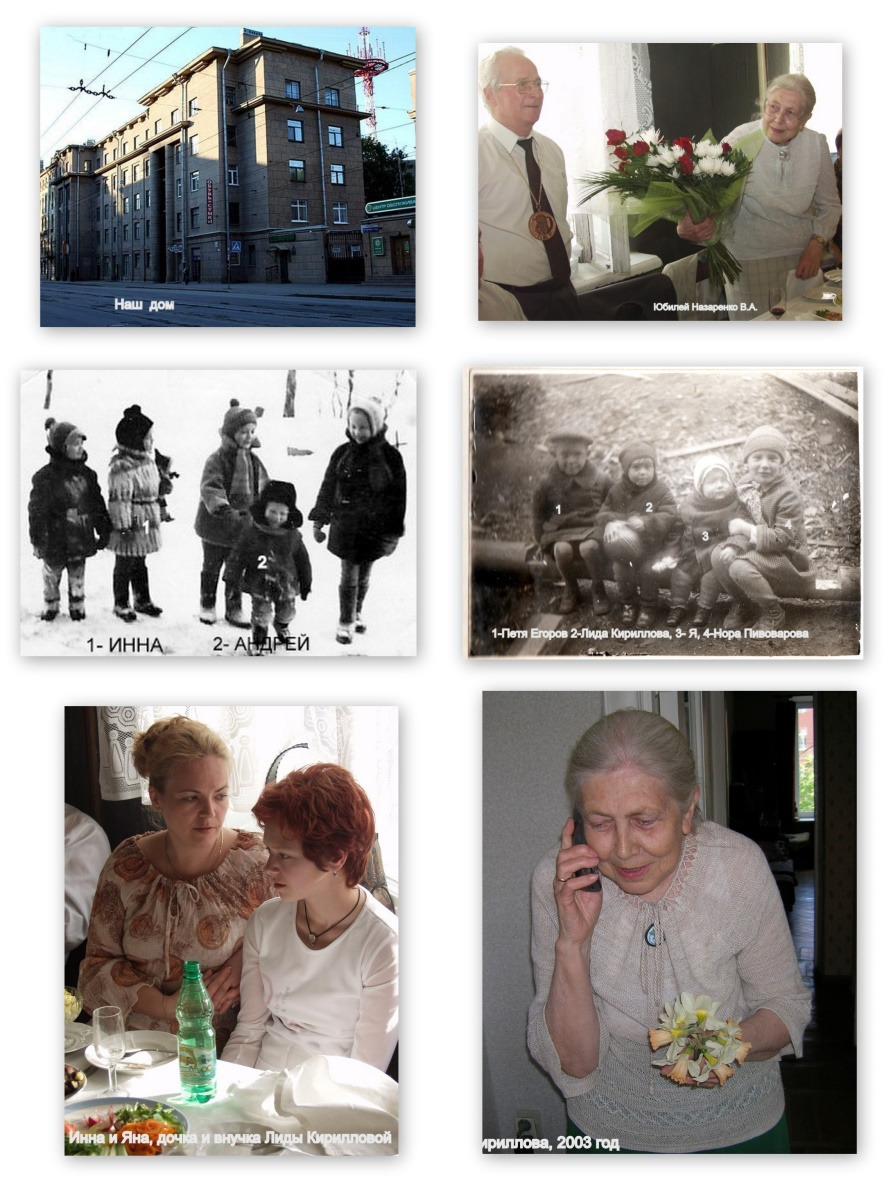

Одновременно с пуском Выборгской АТС рядом был построен дом для специалистов связи и отец как главный строитель станции первым получил в нем квартиру. В этом доме наша семья живет и поныне. Немножечко про дом. В документах по приватизации квартиры дом значится в памятниках архитектуры. Построен он в 1935 году в стиле конструктивизма, отделан мраморной крошкой. Такой отделки я в городе не встречал. Интересно другое, что по нынешним временам покажется странным. Это не конструктивизм дома «политкатаржан», и уж тем более Батенинского или Крестовского жилмассивов. Здесь смешение двух уровней комфорта. В доме три лестницы. По двум квартиры в полном соответствии с нынешними представлениями о комфортном жилье: три комнаты, раздельный санузел, ванная комната, относительно большая кухня. По третьей — квартиры двухкомнатные, без ванны, но с балконом. Зато на первом этаже большая душевая комната для общего пользования и большая прачечная с котлами и всем необходимым. Отопление в доме паровое — от своей котельной, которая находилась здесь же в подвале, ну и конечно в каждой квартире плита для готовки. Во дворе деревянные сараи для дров. До 60-х годов двор был закрытой территорией. Запозднившимся жильцам калитку в воротах по звонку открывал дворник, который жил по нашей лестнице.

Бессменным дворником с момента постройки дома и до самой смерти была Кочергина Татьяна (Тетя Таня). До постройки дома она с мужем и двумя детьми жила в ветхой избушке на этой территории. В новом доме ей предоставили небольшую двухкомнатную квартиру с подвалом, чтобы иметь возможность вести, как и ранее натуральное хозяйство. Именно ей обязаны жильцы за поддержание порядка, как в доме, так и на прилегающей к нему территории. Не знаю, за какую зарплату (сравнивая с зарплатой дворников по нынешним временам) работала Тетя Таня, но ее день начинался в 5—6 утра и заканчивался, как я говорил поздними встречами жильцов. Без всякой техники, с одной лопатой вся придомовая территория, уличная и во дворе, каждый день была убрана, так же, как и лестничные клетки. Так как в ту пору неработающих родителей не было, значительную часть времени дети были предоставлены сами себе и пригляд за ними поручался все той же Тете Тане.

Возвращаюсь к дому и курьезами с нашей квартирой. Как я уже говорил, отцу была предоставлена возможность выбора любой квартиры. Отец с его воспитанием в колонии и коммуне был бессребренником. Он сказал — зачем мне трехкомнатная квартира, нас с женой и сыном вполне устроит двухкомнатная и назвал номер квартиры, который был написан мелом на двери. Необходимо только подключить телефон. Так как телефонизация дома еще не проводилась, то телефонный провод был протянут прямо с кросса АТС на втором этаже через форточку к нам в квартиру. Когда прибили бирки с номерами квартир, то оказалось, что выбранный номер приходится на другую квартиру. Пришлось поменять бирки и с тех пор, кто приходит к нам в гости очень удивляются странному порядку чередования квартир на этажах. Номер телефона в доме также не менялся с 1936 года. Насколько достоверна эта история, не знаю (так говорил отец), но так как это был первый номер на узле, то ему присвоили номер приемной Вождя народов. С тех пор постоянно отвечая на звонки в приемную Калининского исполкома, мы говорим, что вы ошиблись номером — набирайте последние цифры 2434, а не 2437. Прошло совсем немного времени, и жизнь показала, что отец оказался прав и в выборе квартиры. Наступил 1937 год с его массовыми посадками и расстрелами. Первыми, кто попал под эту гребенку, были специалисты, жившие в трехкомнатных квартирах. Которые тут же были заселены чекистами из «большого дома».

Попал под раздачу и отец. Он был отстранен от работы в Телефонной Дирекции, как несправившийся с работой. Отец человек принципиальный и кристально чистый, зная, что его не в чем обвинить, идет в суд с требованием восстановить на работе. Суд, соглашаясь с его доводами, не принимает никакого решения. И это повторяется неоднократно в разных инстанциях. Тогда отец принимает окончательное решение — идет в «большой дом». Если я действительно виноват — стреляйте, отправьте в лагерь, но дальше я так жить не могу. Жена без работы, только что родившийся ребенок, мать жены — чем мне их кормить? В итоге он вынужден согласиться отправиться в качестве вольнонаемного в один из лагерей города Сегежа. Это решение спасло нам жизнь в прямом смысле. Семья прожила на подножном корму. Ведь это был не Ленинград.

А отец не переставал добиваться справедливости — вернуться в Ленинград и восстановиться на работе. Руководство лагеря, видя его упорство, предложило компромисс: взамен себя привозишь из Ленинграда специалистов такой же квалификации. К счастью, дело это оказалось простым. В ту пору по Ленинграду бродила уйма «шпионов: японских, польских, латышских и пр.», безработных, голодных, готовых на все. Первым оказался Владукас (имени не помню). В дальнейшем отец, таким образом, вытащил еще и других. После снятия в суде всех обвинений, он поступил на работу старшим инженером в ЛО Треста «Связьпроект», где его и застала война.

Перед самой войной, когда произошло «присоединение» Прибалтийских республик к СССР, отец был направлен в командировку по мобилизации РККА в город Рига. Это была довольно странная командировка. С одной стороны она носила ознакомительный характер, с другой — прямая подготовка к эвакуации оборудования, например завода ВЭФ. Отношение латышей было крайне недружелюбное. Они прекрасно понимали, что ждет их на Востоке. А Запад в это время подкармливал их всячески, чтобы препятствовать «воссоединению».

Рига была завалена импортными товарами. Отец решил сшить пальто. Пошел покупать ратин. Все полки до потолка завалены отрезами любого цвета и происхождения. Купил отрез два с половиной метра. Пришел к портному, а тот говорит: зачем так много. Тридцать сантиметров лишних, идите и сдайте назад. Отец говорит: «неудобно». Никаких «неудобно» не может быть. Нашли компромисс — сделали кепку из этих 30 сантиметров. О качестве материала: было это в 1940 году, с тех пор прошло 70 лет, после отца это пальто перешили на меня, потом из него сделали куртку, и сегодня Андрей возит в машине ее в качестве подстилки и накидки в холодное время. На куртке ни одной дырки.

Из Риги отец привез маме массу красивейших кофточек из шифона, маркизета, а также бижутерию — вещей, которых мы не видели в Ленинграде. В эвакуации, в Казани, они очень выручали нас, спасая от голода. Привез отец и пластинки Лещенко. Везли их в туалете, спасаясь от таможенной службы. С этими пластинками (Студенточка, Катюша, Любушка, Тройка и др.) прошла моя юность.

Обстановка в Риге была тяжелая, со всех крыш стреляли и когда объявили войну и мобилизацию, отца в первый же день 24 июня направили снова в Ригу (Прибалтийский Военный округ). Тогда никто еще не понимал, что такое война и направление в Ригу в семье казалось самым страшным. Мама была в истерике. Из Риги войска «драпали» как могли. После переформирования Прибалтийского округа отец оказался на Северо-Западном фронте, под Демянском, а впоследствии — на Ленинградском фронте. Это произошло в ноябре 1943 года после ликвидации Северо-Западного фронта. После освобождения городов восточного побережья Ладожского озера (Питкяранта, Ласкеле, Харлупа..) его местом службы стал Ленинград, где он командовал отдельной ротой связи.

В 1946 году отец демобилизовался и вернулся на работу в «Связьпроект», который в 1951 году был реорганизован в ЛО Института «Гипросвязь». В этом Институте отец проработал до октября 1977 года в должности главного инженера проектов станционных сооружений. По его проектам построены АТС в городах Киев, Минск, Баку, Тбилиси, Ижевск и др. Сегодня мне приходится бывать по своим страховым делам в новом здании «Гипросвязи», где половина помещений сдается различным фирмам. Мне было очень приятно, когда мои клиенты, ничего не имеющие общего с «Гипросвязью», обратили мое внимание на мраморную доску с фамилиями ветеранов войны и фамилией моего отца.

Послевоенное время было достаточно тяжелое и чтобы поддерживать материальную сторону семьи большинству трудящихся приходилось значительную часть времени проводить в командировках. Отца я практически видел дома только на праздники. Так как он страдал заболеванием желудка, а в последнее время и почек, то в отпуск он уезжал в Ессентуки, Кисловодск, один раз был в Карловых Варах.

Иногда проводили отдых все вместе. Это большей частью было связано со мной. Я имею в виду нашу поездку в Тбилиси в 1950 году, где у отца была ответственная командировка, в Одессу в 1953 году, где я в это время отдыхал в пионерлагере санатория связи, в Репино, когда я готовился к поступлению в институт.

Я не помню серьезных размолвок между родителями, исключая период 51—53 годов. В это время отец был в командировке в Тбилиси. Единственная женщина, которая работала с ним в это время, была Валя Куличкина. Я не думаю, чтобы она могла послужить причиной конфликта (в большей степени в нее были влюблены я, как мальчишка, и Жора Творадзе — главный инженер Тбилисской телефонной сети). Отец после женитьбы любил только одну женщину, мою мать, и был предан ей до конца жизни. Думаю, конфликт был в другом.

Пережив 37 год, отец очень бережно относился к семье и опасался за ее будущее в условиях разгоревшегося государственного антисемитизма (убийство Михоэлса, разгон Еврейского комитета, «дело врачей» и т.п.). Предполагаю, что перед ним встал вопрос выбора: или возможность выезда во вновь образовавшееся государство Израиль, или переезд в Биробиджан, Еврейскую автономную область, созданную Сталиным для ссылки евреев, и куда устремились евреи со всего мира, пытаясь найти землю обетованную. Естественно, по причинам указанным мною выше, меня ни во что не посвящали. Лишь однажды я услышал брошенную фразу: «я никуда не поеду». Не исключаю, что за этим стояла бабушка. Конфликт разрешился после смерти тирана. Свидетельством тому стал серебряный подстаканник, подаренный отцу на день рождения 06.11.1953 г.

Отец прожил 78 лет и умер в 1983 году. Он похоронен на Преображенском еврейском кладбище вместе с мамой, как он того хотел. Недалеко находится могила моего деда, который умер от рака в 1937 году. Надо сказать, что отношения моего отца с дедом были непростые. Деталей не знаю, но видимо корни тянутся в детство, когда отец был вынужден покинуть отчий дом и пройти ужасы детдома. В дальнейшем у них возникли принципиальные разногласия по поводу женитьбы на русской.

Прародители по материнской линии

Моя мама, Гилерович Нина Евгеньевна (в девичестве Смоленская), родилась в Петербурге в семье служащего. Отец — работник сберкассы, мама домохозяйка. Мои бабушка, Смоленская (в девичестве Григорьева) Ксения Павловна, и дедушка, Смоленский Евгений Андреевич, были родом из деревни Вычелобок Лужского уезда.

Деревня Вычелобок расположена на левом берегу реки Удрайки в 1 км от ее впадения в реку Лугу, на границе Ленинградской и Новгородской областей. Первое упоминание о «сельце Вычелобок» относится к 1500 году. Считается, что название деревни происходит от возвышенности, на которой она находится, напоминающей своим видом «бычий лоб». Название реки Удрайка связано с прихотливо извилистым, «кудрявым» руслом в нижнем течении. В прошлом река отделяла село от погоста.

История погоста восходит к ХV1 веку, к деревянной Покровской церкви, поставленной в 1539 году. В дальнейшем церковь много раз перестраивалась, и в 1909 году был воздвигнут пятиглавый храм с шатровым верхом на восьмигранном барабане, проект которого был разработан архитектором А. П. Аплаксиным. Главную роль в декоре церкви играет оформление 26 оконных проемов. Высота церкви до карниза достигала 13 м, двухъярусной колокольни — 16. Практически с 1930 года церковь не действовала, и до наших дней храм дошел весьма в плачевном состоянии. Справа, в задней части церкви, располагалось подворье, где обитали Смоленские, и мы останавливались, бывая там на отдыхе.

В Вычелобке заботами священника Сергея Ефимова в 1859 году было открыто училище при церкви. К началу ХХ века в приходе имелись церковно-приходская школа, две земские и одна школа грамоты. Почему я об этом пишу. Дело в том, что с церковью, и училищами тесно связана фамилия Смоленских. Псаломщиком в храме до 1902 года был Михаил Андреевич Смоленский, с 06.10.1905 г. — Михаил Смоленский. Андрей Смоленский исполнял обряд крещения бабушки, а обязанности просфорни — Смоленская Мария, дочь умершего Михаила Андреевича.

Установить точную степень родства Смоленских сейчас не представляется возможным. Однако, можно полагать, что Евгений Андреевич Смоленский, муж бабушки, был по всей вероятности сыном псаломщика Андрея Смоленского. Бабушка любила петь на клиросе, сказывали, что у нее неплохой голос, но я, правда, никогда не слышал ее пения.

На обязанность псаломщика (в большинстве случаев ими были светские люди) возлагалось исполнение клиросного чтения и пения, все письмоводство по церкви и приходу. Он вел метрические книги, ведомости с подробным обозначением всех данных относительно храма, средств содержания причта, количества земли, библиотеки, а также семей причта. То есть псаломщик был весьма образованным человеком и неслучайно, что Евгений Андреевич Смоленский подался в Петербург и устроился на работу в качестве бухгалтера. В последние годы, вплоть до самой смерти в 1930 году он был заведующим сберкассой.

О жизни деда я знаю мало. Священнослужители и их семьи стали первыми изгоями в новой стране. Поэтому любое упоминание в семье о родственных связях было табу. Новую церковь и «красных попов» бабушка не приняла. Она больше никогда не ходила в церковь, не носила креста. В доме никогда не было никаких икон.

Бабушка родилась 18 января (по старому стилю) 1885 года. Отец — фельдфебель 8-го резервного Кадрового батальона Павел Григорьев, мать — Матрона Иванова. Обряд крещения совершен 20 января священником Сергием Ефимовым и псаломщиком Андреем Смоленским. Мне известно о старшей сестре бабушки Анне (Марии, точно не знаю), которая была выдана замуж за Герасима Матвеевича Матвеева в деревню Мроткино, и брате Василии Павловиче, который в метриках был записан под фамилией Богданов.

Дед Василий (или дядька Вася, как я звал его) был любимым человеком в нашем доме. Он регулярно навещал тетю Сюту. Так он звал бабушку. С его приходом все оживлялись. Огромный, он снимал в прихожей валенки и «треух», свою зимнюю шапку в которой никогда не завязывал сверху уши и надевал, ее сдвинув набок, и вплывал на кухню, заполняя ее чувством благожелательности и добродушия. Держался он всегда под этакого простака.

Биография его в годы революции достаточно яркая. Призванный в армию, он нес службу в Павловском полку, куда призывались крестьяне рослые и соответствующего телосложения. В Октябрьские дни, участвовал во взятии Зимнего, о чем у него остались «приятные» воспоминания о винных подвалах. «Не помню, как выбрался оттуда, очнулся со шкаликом на улице; вокруг толпа переживает — солдатик то пьяненький, что с ним делать?». Поднялся и пошел к тете Сюте за Нарвскую заставу. Потом было возвращение домой, в Вычелобок, и уже оттуда, как «образованный питерский мужик» он был делегирован на 1-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов. От него тоже «яркие» воспоминания — «Дядька Васька, что было то? Да помню, как мочились за портьерой». После этого были сражения в составе отрядов Красной армии против белогвардейцев Юденича под Петроградом, ранение и многолетняя работа на Обуховском заводе.

В Великую Отечественную войну он возил через Неву продукты и боеприпасы, для бойцов, сражающихся на «Ораниенбаумском пятачке». Поддерживая продуктами, спас от голода Тетю Марусю и Сергея Васильевича. Его участие во всех этих событиях нашло документальное подтверждение в архивах Красной Армии и Октябрьской революции, и помогло в период «хрущевской оттепели» наконец-то решить квартирный вопрос и переехать из крохотной темной комнаты в коммуналке на проспекте Майорова, где они ютились втроем, в отдельную двухкомнатную квартиру в Калининском районе. После выхода на пенсию дядя Вася приобрел домик в Вычелобке, к сожалению, на старом месте все было занято новыми постройками. В деревне он проводил время летом. Однажды и я был там. Ездил туда на охоту. Как память об отчем доме, на даче у нас растет куст сирени, который дядя Вася привез из Вычелобка.

Бабушка была ярким лучом в моей жизни. Сейчас трудно сказать, с чем это конкретно связано. Это просто внутреннее чувство. Глядя на ее фотографию невозможно не признать красоту и величавость этой женщины. Надо сказать, что ее красота передалась и следующим поколениям — дочке Нине и внучке Наде. Ей бы царицей быть, однако жизнь распорядилась иначе. На бабушке всегда лежало ведение домашнего хозяйства — и в Ленинграде, и в Вычелобке и Мроткино, и в Сегеже и Казани. Будучи рачительной и экономной хозяйкой, она умудрялась даже в условиях эвакуации, когда основными продуктами были турнепс и картошка, баловать меня «кухонными деликатесами». По сей день чувствуется во рту вкус хвороста и наполеона, повторить который не удалось ни Любе, ни маме. И это все из продуктов военного времени, приготовленных на керосинке.

Бабушка никогда не «сюсюкала» надо мной, но она всегда была рядом: и когда бежали мы от немцев из Вычелобка в Лугу, и когда я чуть не отстал от поезда при эвакуации в Казань. Она никогда не кричала меня с балкона, призывая домой на обед или ужин. При отдыхе во Мроткино не держала «на коротком поводке», а считала, что я ни в коем случае не должен быть дачником, а проводить с деревенскими детьми все свободное время. Она никогда не контролировала выполнение мной уроков. Эта свобода и доверие вызывали во мне ответное искреннее уважение к ней.

Я прекрасно помню обстановку тех послевоенных лет на кухне, где «обитала» бабушка и где я проводил с ней все время. Сейчас кухня перестроена. На месте газовой плиты стояла большая дровяная плита, которая давала тепло, необходимое для уюта и комфорта. У стенки, напротив, стояла бабушкина железная кровать (тогда проход на кухню из прихожей был по центру). У окна располагались кухонный стол со столешницей из чертежной доски, который ныне доживает свой век на балконе, и сундук (бабушкино приданое), доживающий свой век под сливой на даче.

У сундука этого большая история. Он путешествовал вместе с семьей в эвакуацию в Казань, где также являлся предметом необходимой домашней обстановки. Так вот дело в том, что когда началась реэвакуации, меня с мамой отец в 1944 году выписал в Ленинград, Люба возвращалась с Институтом синтетического каучука, Сережа — по заявке на Судомех, а бабушка, бесправный элемент, домохозяйка вынуждена была остаться там одна без средств на произвол судьбы. И тогда приняли решение на свой страх и риск везти ее в сундуке. К счастью, досмотры тогда были не столь тщательные, и все обошлось благополучно. Ну а здесь, в Ленинграде, отец с его энергией оформил бабушке через Большой дом въездные документы.

Запомнил я бабушку постоянно читающей все выписываемые в доме газеты. Это-то с ее четырьмя классами церковно-приходской школы. Она всегда была в курсе событий, но никогда не обсуждала происходящее в стране. Наверно богатый жизненный опыт подсказывал: «меньше знаешь — лучше спишь». Она никогда не сидела на лавочке во дворе с соседями, но к ней постоянно приходили за советом и Тетя Таня, наш дворник, и привозившая молоко из Дибунов, молочница финка, и соседи по дому. Она была самым уважаемым в доме человеком и пользовалась непререкаемым авторитетом.

Последние годы бабушка серьезно болела. Долгое время не могли диагностировать причину — рак поджелудочный железы. Из дома она уже не выходила. Время проводила на оттоманке (то же реликвия на даче) и на балконе. Я очень переживал и по-детски старался помочь: собирал чагу, чтобы приготовить целебный настой. Кто-то сказал, что очень помогает настой из травы «воронец — колосистый» и мы вместе с моим приятелем Борей Райхманом перевернули весь Ботанический сад, чтобы найти ее описание и как ее собирать на Вороньей горе под Дудергофом. Нам объяснили, что нужно ее собирать весной, в пору цветения. На дворе был сентябрь, а в марте бабушки не стало.

Прощались с ней дома. Гроб стоял на столе в большой комнате. Похоронили бабушку рядом с мужем на Красненьком кладбище. В детстве я очень любил бывать там вместе с бабушкой, когда она ездила приводить в порядок могилы. Она всегда отпускала меня, и я с удовольствием бродил по кладбищу, разглядывая старые надгробия. Кладбище тогда было небольшое, на окраине города. Его не окружал каменный забор, и могила деда была в первом ряду, при входе. Сейчас все первые ряды заняты партийными бонзами.

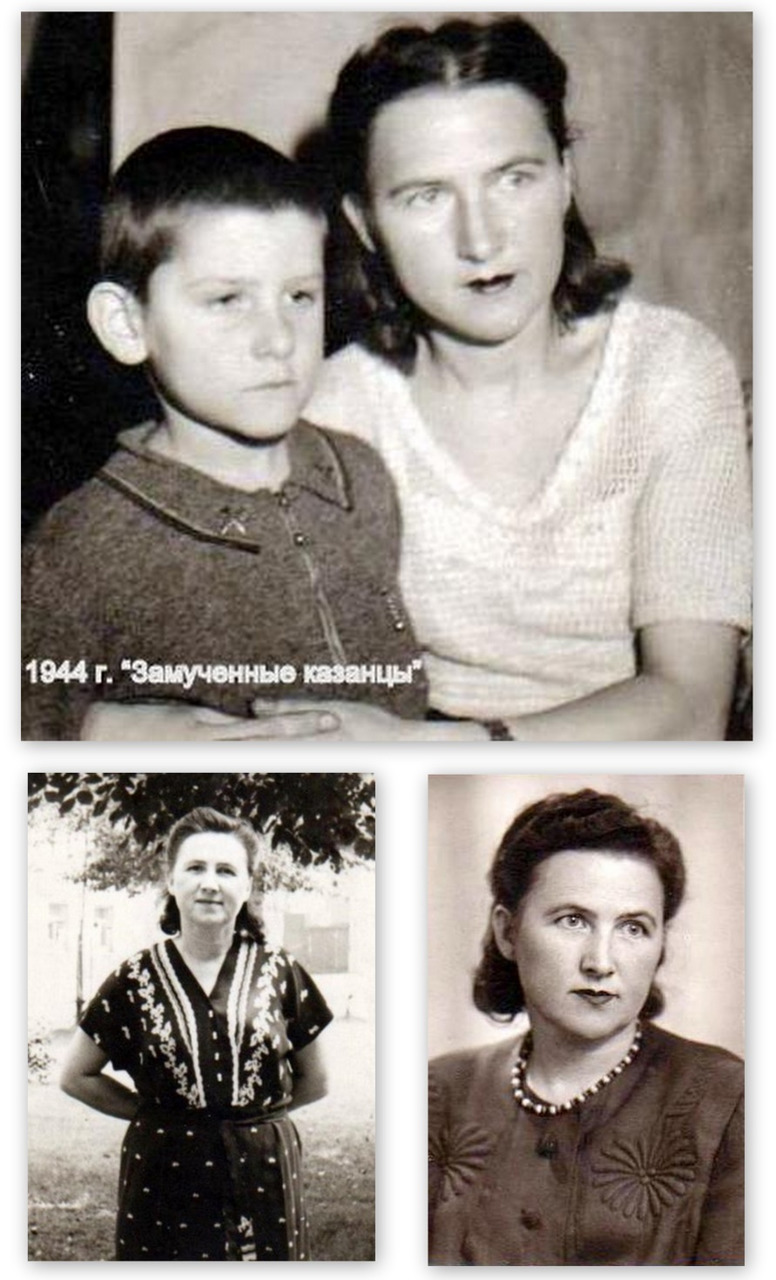

Мама

Мама родилась 2 июня (по новому стилю) 1911 года. Она была вторым ребенком. Старшая сестра Люба родилась в 1909 году. Судя по всему, семья жила на съемной квартире за Нарвской заставой в Петербурге. Адреса не знаю. Ничего не известно мне о ранних и школьных годах девочек. Учились, а после смерти отца пошли работать. Мама идет работать на «Кировский завод». На Кировском заводе она согласно записям в трудовой книжке работает с 14.03.1929 по 19.12.1933 на телефонной станции в должности линейного механика.

Одновременно с 1931 по 1936 год учится в Институте связи им. Бонч-Бруевича и работает в проектном отделе Управления ЛГТС в качестве техника-проектировщика. Здесь-то, на защите дипломного проекта и вспыхнула любовь студентки и руководителя. Отец практически похитил молодую студентку. Далее события развивались стремительно. Свадебное путешествие в Гагры. Черное море, пальмы, южное небо, впервые, увиденные юной девой. Страстная любовь — вот и Я.

Свадьбу праздновали в комнате коммунальной квартиры на Суворовском проспекте (Советский пр.) дом 36 кв.4, где жил отец. Комната площадью 21 кв. м. на 3 этаже, сухая, светлая (по справке, выданной Домовым хозяйством №2). Единственно, что осталось на память о ней — бронзовая люстра и настольная лампа стиля ампир. Они и по сей день с нами. К счастью жить в коммуналке не пришлось. Одновременно с пуском Выборгской АТС рядом был построен дом для специалистов связи и отец как главный строитель станции первым получил в нем квартиру. В этом доме наша семья живет и поныне.

После окончания Института связи мама приступила к работе на Выборгской АТС в качестве инженера-стажера и затем помощника начальника станции. Радостная жизнь молодоженов длилась недолго. Пришел 37-й год. Отца снимают с работы как допустившего промахи и не справившегося с работой. В то же время случается пожар на Выборгской АТС. Отец сказал: «Готовься, все повесят на тебя». Так и случилось.

Маму увольняют и откомандировывают в распоряжение технического отдела Ленинградской телефонной дирекции в качестве техника 1 разряда. Затем были война и эвакуация в Казань вместе с Институтом синтетического каучука, где работала Люба.

После возвращения из Казани мама устраивается на работу в Проектно-монтажный трест (ПМТ №5), где она проработала 22 года в проектном отделе, вплоть до выхода на пенсию. Позднее он вырос в НИИ Радиопроектирования. Унаследовав от отца аккуратность, четкость и деловитость она выросла в ПМТ №5 до Главного инженера проектов. Ее спецификой была спецсвязь и станционные сооружения, реализованные в городах Дзержинске, Риге и других.

Неоднократно приходилось мне бывать на работе у мамы. Особенно помнятся первомайские и ноябрьские демонстрации. Собирались на демонстрацию в Апраксином дворе у корпуса №8, где размещался ПМТ №5. Помещение предприятия было весьма убогое, где-то на последнем этаже, под крышей, но коллектив, в котором она провела все эти годы, был исключительно дружный. Общее число сотрудников в те годы было не более 100 человек. Руководителем проектного отдела был Давид Яковлевич Деречинский. Он и его брат Рувим Яковлевич были членами комиссии на защите дипломного проекта мамы. Они-то и сосватали моих родителей. Рувим Яковлевич, впоследствии, был репрессирован и расстрелян в 1937 году.

В тесную компанию приятных и общительных людей этой организации, проводивших свои праздники весело и непринужденно, большей частью у нас дома, входили Самуил Исаакович Аграчев, Ксения Давыдовна Бровкина, Иосиф Давидович Левин, Мария Евгеньевна Максимова, Евгений Петрович Семенов, Елена Владимировна Шелковникова, молодежь — Лев Шагал, Наташа Бутовская, Модест Вайсбурд и другие.

Наверно стоит упомянуть и еще одного сотрудника Это — Константин Хрисанфович Муравьев. Появился он в ПМТ №5 после разжалования из генерал-лейтенантов, начальника Военной академии связи.

Причина разжалования мне неизвестна. Толя Брискер в своих воспоминаниях называет причиной «ошибки в кадровых вопросах», имея в виду использование лиц еврейской национальности. Так это или не так не могу судить, но в быту существовала другая версия. Ему было предложено расстаться с дачей, построенной в Репино силами солдат. Он отказался и выложил партбилет на стол. В 1953 году пошла реабилитация, власть сменилась и ему вернули и ордена и воинское звание, предложили командовать войсками связи Закавказского военного округа, но он предпочел стать ректором Института связи им. Бонч-Бруевича.

Вспомнилось мне это сейчас, спустя 50 лет, после посещения дач и коттеджей, которые приходится страховать и когда никого уже не удивляют дворцы с бассейнами, зимними садами и пр. Но тогда, в 1953 году, когда мы с мамой посетили его на этой даче, обнесенной железным, кованым забором на территории в несколько гектар с прекрасным лесом, надворным постройками и средствами механизации, все это не укладывалось в сознании рядового труженика эпохи советского социализма с его равноправием.

Мама — это слово святое. Дав начало своему чаду, любая мать растит, воспитывает, заботится о нем на протяжении всей жизни. С момента моего рождения мама старалась постоянно быть со мной везде и дома, и на отдыхе, в Сегеже с опальным отцом и в Вычелобке в 1939 году. Она навещала меня в пионерских лагерях, приехала в Одессу специально, чтобы быть поближе ко мне, когда я был там в лагере-санатории. Вместе с ней мы провели отпуск под Киевом в местечке Ирпень в голодный 1946 год и совершили изумительную поездку в Тбилиси в 1950 году, где по пути я впервые увидел и познакомился с Черным морем. Она провела свой отпуск в доме отдыха в Репино вместе со мной после окончания школы, специально чтобы я мог отдохнуть и спокойно подготовиться к поступлению в Институт.

Естественно, что все тяжелые годы эвакуации в Казани я провел вместе с ней. Помню ее искаженное ужасом лицо, когда по дороге в Казань во время бомбежки поезд остановился, а затем быстро тронулся и я не успел подняться в свой вагон и бежал за поездом пока кто-то из следующего вагона не схватил меня за шкирку и не втянул в него. Вернулись мы с ней из Казани с первым поездом, который пошел из Москвы после снятия блокадного оцепления. На вокзале встречал отец с машиной. Увидев нас, водитель, находившийся до этого в блокадном городе, спросил: «Товарищ капитан, а откуда ж они такие?». Пережив в Казани туберкулез, мама страшно переживала и сделала все возможное, чтобы помочь мне, когда у меня обнаружили эту болезнь.

Она всегда следила за тем, чтобы я был аккуратно одет и накормлен. Из множества блюд, которыми меня баловали, в памяти осталось коронное блюдо на завтрак перед школой — творог с вбитым в него яичным желтком. А еще запомнились «стиляжные» ботинки на толстой белой микропоре, которые мама доставала какими-то путями, чтобы угодить желаниям своего чада.

Мама отличалась несомненной красотой. И ее красота сохранилась и не увяла до выхода на пенсию. Конечно, она не была похожа на современных длинноногих див на подиуме, но пользовалась несомненным успехом в молодости, о чем свидетельствуют множество фото на память, и у сотрудников в зрелом возрасте. Отец всегда был готов исполнять все ее пожелания. Мой товарищ по школе, Саша Синдеев, спустя 50 лет после окончания школы признался мне, что был безумно влюблен в нее.

У нее был прекрасный вкус. Она умела красиво и элегантно одеваться даже в то непростое послевоенное время. Поражало ее отношение к своим туалетам. По окончании сезона все аккуратно чистилось, заворачивалось, пересыпалось нафталином и убиралось в шкаф. Ее шубка из «лейпцигского меха» (стриженый котик), которой она так гордилась, подвергалась реставрации у лучших скорняков, так как такого меха нигде было не достать, по-моему, и сейчас хранится упакованная в шкафу.

Бережное отношение к вещам распространялось не только на туалеты, но и на предметы домашнего обихода, независимо от того будь то мебель или садово-огородный инвентарь. В доме два раза в год натирались полы с воском. До войны это делал полотер; после — сами. Сейчас этот культ утрачен. Умение хорошо одеваться она прививала и мне. Тогда не было нынешнего изобилия массового ширпотреба. Костюмы и пальто шились на заказ, и это делалось в лучших ателье в Гостином дворе из материала не абы какого, а обязательно ратин или шерсть, которым сносу нет до сих пор. Это все организовывала мама.

Со смертью бабушки ведение домашнего хозяйства перешло в ее руки. Надо сказать, что она успешно справлялась с этим, переняв в полной мере умение вкусно готовить. Непременным антуражем праздничного стола была сервировка, и к ней у мамы было особое отношение. Помню, как в те годы, когда никакой посуды не было в магазинах, она охотилась за столовым и чайным сервизами, подбирая в тон рисунок. Сколько было счастья, когда в доме появился столовый сервиз с большой суповницей. Правда, мы никогда из нее не ели. А хрусталь! Хрустальные рюмки и фужеры — это был фетиш. И не дай бог разбить их.

В доме всегда отмечались праздники: домашние (дни рождения и Новый Год) и традиционно — 7 Ноября и 27 января. Первое Мая не располагало как-то к широким сборам за столом. Приближалось лето, было тепло, и нет надобности в домашнем уюте. Иное дело 7 Ноября. После демонстрации всем хотелось расслабиться и согреться в домашней обстановке. За столом в этот день обычно собирались кроме домашних (нас и Любы с Сережей) кто-либо из друзей. В послевоенные годы бывали Давыдовы (соседи и друзья по Любиной довоенной квартире), Кирилловы, Татьяна Григорьевна и Константин Иванович, кто-либо из приезжих командированных. В последние годы за столом появились мамины друзья по обществу садоводов-любителей.

Совсем иное дело 27 января, Это день снятия блокады Ленинграда и мамины именины (Нинин день). Это был мамин праздник. Она была «королевой бала». Собирались преимущественно сотрудники. Веселая и жизнерадостная компания, не менявшаяся в течение всех лет: Аграчев, Семенов, Левин, Деречинский, Бровкина, Максимова, Шелковникова, Модест Вайсбурд, Шагал, Бутовская. Закуска на столе менялась от картошки, селедки и водки, обычной закуски для послевоенного времени, до современного стола, но неизменными были смех, шутки и веселье.

В 1966 году мама вышла на пенсию, и надо было искать занятие для души (хобби). Этому предшествовала массированная бомбардировка отца: «Хочу кусок земли, маленькую грядку, где бы можно было выращивать цветы». И отец решает этот вопрос вступлением в Дачно-строительный кооператив на 69 км Приозерского направления Финляндской железной дороги. В том же году дача была построена, и началось освоение участка. Энтузиазм охватил всех, и это было радостное коллективное творчество по организации клумб, дорожек, пересаживанию деревьев.

В организации цветников и выращивании цветов мама достигла больших успехов. Постоянно приходили соседи посмотреть и перенять ее достижения. Выращиванию цветов и кустарников в саду способствовал постоянный обмен экзотическими растениями с ведущими садоводами города через общество садоводов-любителей в Выборгском Дворце культуры, членом которого она была все последние годы. Увлечение цветоводством переросло в создание картинок из засушенных цветов и листьев, создание аранжировок букетов из свежих и засушенных цветов. Несмотря на отсутствие художественной школы (передача объема, построение композиции и др.), чему она училась и постепенно постигала в процессе работы над своими произведениями, а также учитывая тот факт, что к этому моменту она была почти совсем слепая, успехи ее несомненны. И картинки, и букеты неоднократно выставлялись на выставках, завоевывали призы и были желающие их приобрести.

Строительство дачи совпало с важным событием в моей жизни. Я женился, и в семье появилась Лена. Не могу сказать, что она была принята свекровью, хозяйкой дома в штыки, но традиционное противостояние невестки и свекрови, хоть и в завуалированной форме, но было. Борьба за главного мужика в жизни двух женщин часто принимает нешуточные масштабы, выходит за нормы приличия; проявление доброжелательности становится невозможным и оскорбления далеко не редкость. Будучи властной женщиной, мама всячески пыталась навязать свое мнение и по рождению, и по воспитанию детей, и по обеду для любимого чада. Утешением было то, что у нее практически не оставалось на это времени. Все очень просто. Основное мамино внимание было уделено даче, цветам, отцу, перенесшему два инсульта, работе в клубе цветоводов и только в последние годы, когда всего этого не стало кроме единственного сыночка, больное воображение стало давать себя знать. Спасибо Лене, что она сумела понять это ненормальное психическое состояние и преодолеть его.

В 1969 году родился наш сын Андрей. Конечно для бабушки любой внук — это любимый внук. И Андрей, когда мы были на работе или учебе, рос под присмотром бабушки и дедушки. Он был накормлен, одет и обласкан ими. Глядя сейчас, спустя много лет, на это участие мне кажется, что и здесь сказалась мамина властная, требовательная натура, которая подавляла всякую инициативу, идущую снизу. С взрослением Андрея это все чувствовалось острее и вызывало соответствующее отдаление их друг от друга

Красота, и вкус сыграли с мамой злую шутку, наложив существенный отпечаток на ее характер. Она привыкла, чтобы все восхищались не только ею, но и всем, что ее окружало: касалось ли это меня, участка на даче, цветников, картинок, кошек. Постоянно слышались слова «мой сад», «мой сын», «мои кошки» и т. д. Это звучало неприятно, но исправить ее эгоизм было нельзя. А из этого проистекала и другая сторона вопроса: она представляла себя некоей достаточно властной «железной леди», исполнение желаний которой непререкаемо.

Но для этого требуется, как правило, соответствующая экономическая самостоятельность, чего у нее конечно не было.

Отец выполнял все прихоти и пожелания, Сергею Васильевичу было неудобно отказывать, а я естественно возмущался. Ты хозяйка дома и считаешь, что так должно быть, но это не соответствует моим представлениям. Это приводило к мелким конфликтам и не способствовало обоюдному взаимопониманию. Конечно, мама любила меня и всячески заботилась обо мне, но эта «жесткость» ее поведения никак не соответствовала ответной «нежной» любви.

Мама прожила долгую жизнь. В 2001 году мы отметили ее девяностолетие. На праздник собрались родственники и знакомые, поздравил представитель райисполкома. До последних дней она вела достаточно активную жизнь. Она не представляла себе, как можно подняться с постели и не выполнить утренний макияж. Ее, слепую, я постоянно возил на машине в парикмахерскую, чтобы она могла сделать химическую завивку и укладку. Мама скончалась в 2006 году в возрасте 95 лет. Да, она любила и была любима и в памяти друзей и родственников осталась как милая, элегантная, красивая женщина. О ней напоминают посаженные на даче деревья и кустарники, картинки из засушенных цветов.

Люба

В семье Смоленских были две дочки Нина и Люба. Люба была старшей сестрой в семье. Она родилась 23 августа 1909 года. После смерти отца в 1929 году Люба устроилась работать на завод «Красный треугольник» техником-лаборантом, а затем перешла на работу во Всесоюзный Научно-исследовательский институт синтетического каучука (ВНИИСК), где и проработала до выхода на пенсию в 1967 году.

В 1934 году она встретила и полюбила молодого моряка (он был на два года младше ее) Долговского Сергея Васильевича. Сергей Васильевич (для меня он всегда был дядей Сережей, а в последние годы и просто Сережей) плавал на торговых судах, участвовал на ледоколе «Красин» в спасении экспедиции Нобиле. Предвоенные годы я плохо помню, но их комната на Бумажной улице мне помнится отчетливо. Она не сохранилась. Сохранились в памяти висевшая на стене большая фотография команды ледокола «Красин» и гипсовая статуя гречанки, покрашенная бронзовой краской. Эти предметы жили с Долговскими во всех послевоенных квартирах. Дом на Бумажной улице был разрушен бомбой и сейчас на его месте отстроен Дом быта.

В 1941 году ВНИИСК был эвакуирован в город Казань. Люба устроила нас с мамой и бабушкой в последний эшелон, отправлявшийся из окруженного города. Сережа в это время работал на заводе Судомех (ныне Адмиралтейский) и как мобилизованный не мог покинуть город. Его вывезли из осажденного города в 1942 году для работы на судоремонтном заводе в городе Зеленодольск (пригород Казани). Разместится впятером в маленькой комнатушке, площадью не более 10 квадратных метров, было сложно, да и добраться до завода, чтобы успеть к началу рабочего дня было практически невозможно. Поэтому Сережа жил там постоянно в общежитии, а к нам наведывался в выходные дни и праздники.

Надо сказать, что долгое время Любе с Сережей не удавалось завести ребенка и вот в самое трудное, неустроенное, голодное время у них родилась дочь. Назвали ее Надеждой. Характер у моей сестренки далеко не ангельский. В этом плане она многое заимствовала у отца. Жизнь у нее была бурной, но неустроенной и сегодня, к великому сожалению ее накрывает зонтик одиночества, к которому она в известной степени стремилась. Есть подруги, есть культурное общение, но все время практически подчинено «братьям и сестрам нашим меньшим». Обидно, когда такая красивая женщина и не имеет продолжения рода.

В Ленинград из эвакуации в Казань Долговские вернулись в 1946 году. И в этом же году у них родился сын Александр. Судьба Саши сложилась трагически. К моменту окончания школы он попадает в компанию. Случай достаточно типичный. Конечно сказалась мягкость мамы и отстраненность отца. В результате — уголовное дело по групповому изнасилованию. Срок — семь лет, который он отбыл от звонка до звонка в местечке Ивдель на Северном Урале.

Вернулся он в 1971 году, двадцати пяти лет от роду без законченнго образования, без специальности. На работу никуда не устроится. Частично выручает Надежда. Она сосватала за Сашу свою приятельницу Аллу. Алла старше Саши на пять лет, у нее взрослая дочь, но семья исключительно надежная, типичная еврейская, где все хозяйство держится на теще. По-началу все складывалось благополучно. В 1973 году рождается дочка Катя. Саша устраивается на работу в Балтийское пароходство, затем на завод Шампанских вин.

Парень он рукастый — в отца. Но в стране непростая обстановка — перестройка. Белой зарплаты на семью нехватает, добирать приходится тем что производишь. Если учесть, что к алкоголю он не стоек и к семейной жизни не очень готов, да и жена, работая секретарем в большой компании, вращаясь в кругу молодых людей, дает повод к размышлениям, то здесь совсем недалеко до краха семьи.

Так оно и случилось. Саша ушел из семьи, а дальше накатанная тропа 80—90 годов — БОМЖ. Так Сашка и сгинул без всяких следов.

Меня и по сей день мучает совесть — почему я не помог ему. Чем не знаю, но должен был. Вот только дочку я простить ему не могу. Это же его родная кровь. Как можно забыть, вычеркнуть ее из своей жизни.

После возвращения из эвакуации в Ленинград вместо комнаты на Бумажной улице Долговских поселили практически в такой же по размерам комнате в коммунальной квартире на проспекте Римского-Корсакова, но с видом на Никольский собор. Соседи у них оказались очень приятными людьми — сестры Кира и Валя Самарина с мужем. Дружба их продолжалась долгие годы и после разъезда на разные квартиры.

Сережа после войны работал в Балтийском пароходстве на ремонте судов. В порядке улучшения жилищных условий ему предоставили две комнаты в коммунальной квартире на улице Новостроек, которые они впоследствии разменяли на отдельную двухкомнатную квартиру в этом же доме, но по другой лестнице. По характеру это был прямой, честный, жесткий человек. Он безумно любил море, поддерживал контакты со старыми друзьями, с капитанами плавающих судов. Трудно сходился с окружением на работе и родственниками. Я имею в виду Павла, его родного брата. В характере они были как две капли воды. Ни в чем не уступали друг другу.

В работе он отличался исключительным трудолюбием и добросовестностью. Все, что он делал, делалось на века. Морская служба воспитала в нем аккуратность, подтянутость. Он всегда был в идеальной форме — костюм, галстук, морская фуражка на голове, рабочая роба при выполнении любых работ даже на даче. К своим инструментам он относился исключительно бережно, не допуская кого-либо к ним. Лишь в последние годы подобрел и разрешил мне пользоваться ими безраздельно. В его хозяйстве ничего не пропадало. Все гвозди, даже ржавые, всегда выпрямлялись и использовались неоднократно. Будучи один раз забитыми, вытащить их было практически невозможно.

С появлением дачи в нашей семье Сережа стал, по сути, главным строителем. Забор, водопровод, душ, мансарда, балкон, лестницы на второй этаж — все это дело его рук. Люба с Сережей обосновались во времянке, которую он отделал и утеплил. Все годы мы вместе с Долговскими жили практически одной семьей. Люба занималась вместе с мамой садово-огородными работами, Сережа — хозяйственными нуждами. Первые годы, когда не было электричества, коротали вечера за игрой в лото или домино. Зимой все дружно вставали на лыжи, причем самым большим энтузиастом был Сережа. На лыжах он бегал до тех пор, пока его не сломала операция по удалению аденомы простаты. Лето же было посвящено сбору грибов и ягод. Выезжали либо на машине вчетвером — мы с Леной, мама и Люба, либо дружно посещали окрестные леса.

С Любой неразрывно связана вся моя жизнь. Она незримо всегда была рядом: и на Бумажной улице, и в Казани, и в послевоенные годы на Римского-Корсакова и Новостроек. Я всегда радовался и ждал похода ним в гости на любые праздники (само собой разумеется, я так же радовался их приходу и к нам в дом на Лесном). Наверно лакомства к столу готовились для всех гостей, но я был твердо уверен, что и «наполеон» и «хворост» делаются специально для меня, по моему заказу. Ее отзывчивость, доброта и ласка, вселяли в меня эту уверенность. Запомнился навсегда поход в лес за грибами. Это было после окончания 9 класса. Не помню, где были мои родители, но я сидел в тоске и одиночестве и вдруг появляется Люба с корзинкой и говорит, чтобы я немедленно собирался — мы едем за грибами в Мельничный Ручей. Я так благодарен был ей за тот прекрасно проведенный день и поднятое настроение.

Наша соседка по дачным участкам Галина Евгеньевна Новикова, старший научный сотрудник ВНИИСК, встреченная мной на страховом поле, работавшая вместе с Любой в предвоенные годы и в эвакуации, и соседка по даче, старшая Галина Ивановна, иначе как «Любочкой» ее не называли. Для всех окружающих она была всегда мила, ровна и радушна. Характер у Любы была очень мягкий, и это сыграло не лучшую роль в воспитании детей, Нади и Саши. Последние годы свою любовь она перенесла на внучку Катеньку и очаровательную собачонку Максимку.

С появлением Лены в нашей семье у нее с Любой с самого начала установились доверительные, добрые отношения. Надо сказать, что когда Лена была в Америке, Люба была для меня наиболее близким человеком, всегда готовым выслушать, дать добрый совет. Приезжая на дачу, разгрузившись, я в первую очередь заходил во времянку к Долговским, обменяться мнениями о последних событиях дома и в мире. Вообще Люба для меня, как в песне Лещенко, всегда была и останется в памяти как «Люба, Любушка, Любушка-голубушка, сердцем Любу-любушку любить».

Детские и школьные годы

Раннее детство

Появился я на свет 23 июня 1937 года. Произошло это в Институте акушерства и гинекологии им. Отто. Принимал роды профессор Беккер. Кстати, он же участвовал в родовспоможении при появлении на свет Андрюши. Родился я в сложное время. С одной стороны — счастливые родители, прекрасное свадебное путешествие, новая квартира, интересная работа. Только жить и жить. Но в стране Советской жить счастливо получалось далеко не всем и не всегда. Начинается период жутких сталинских репрессий. Я, конечно, в том возрасте ничего этого не знал и не понимал, но сейчас по рассказам и бытописаниям можно представить, как жилось родителям, слушая каждую ночь шум подъезжающего «воронка» и вычислять — за кем приехали.

Телефонная дирекция, где работал отец, была «выбита начисто». К счастью мои родители, если можно так сказать, отделались легким испугом. Исключительная честность отца спасла его от серьезных последствий этого времени, и он отделался увольнением за допущенные упущения в работе. Мама, как «жена врага народа», естественно была тоже уволена с работы. У мамы пропало молоко. Зарплаты нет. Отец решается на отчаянный шаг — идет в Большой дом: «Если я виноват, то судите, а так жить дальше нельзя». И добровольно соглашается ехать в лагерь на «Сегежстрой» вольнонаемным. Год, проведенный там всей семьей на подножном корму, спас нас от голодной смерти. Там же нашлась и кормилица для меня. Год, проведенный в лагере, позволил отцу выиграть время, чтобы через суд восстановиться на работе и вернуться в Ленинград.

Жизнь начала налаживаться. Наверно для меня это было счастливое детство. Обычно в памяти откладываются острые, переходные моменты жизни. Честно признаюсь, что память не сохранила ничего необычного, чем-нибудь примечательного. Пожалуй, может быть, один момент запомнился, когда отец принес домой мандарины. Это было, когда в стране отменили продовольственные карточки.

Двор нашего дома располагался на закрытой территории. Во дворе гуляли только дети связистов, живших в доме: Нора Пивоварова, Лида Кириллова, Петя Егоров. Квартиру нашу помню смутно, скорей по расстановке той же мебели в послевоенное время. Книжный шкаф и фикус в одном углу, слева от балконной двери, в другом углу, справа от нее, письменный стол отца и над ним картина — детский портрет отца, рядом тумбочка с приемником ЦРЛ-10К. Стену, напротив окна, занимала «холостяцкая» оттоманка отца и посередине комнаты обеденный стол с фанеровкой под дуб. И стол, и тумбочка, и оттоманка по сей день служат нам на даче. В другой комнате были кровать родителей, моя кровать, оттоманка, платяной шкаф и тумбочка под красное дерево, которые также пребывают с нами на даче. Комнаты соединялись межкомнатной дверью, и был большой простор для катания на велосипеде. На кухне стояла бабушкина кровать, ее сундук и конторский стол со столешницей из чертежной доски (сейчас он на балконе). В переходе между прихожей и кухней размещался бабушкин черный шкаф. Почему я вспомнил все это. Возможно с этим «хламом» давно можно было расстаться, но с ним прошла вся моя жизнь. И когда я приезжаю на дачу, то не столько пользуюсь этими предметами как мебелью, сколько вижу в них определенные реликвии моей и родительской прошлой жизни.

Лето мы проводили в деревне Вычелобок, на бабушкиной родине. В раннем детстве (до войны) меня вывозили родители на отдых в эту деревню. Жили мы в доме у двоюродных сестер мамы, Маши и Симы. Это было счастливое детство. Во время войны дом этот сгорел. А сестер немцы угнали в Германию. После войны они осели в городе Стрый (Западная Украина), так как возвращаться к разбитому очагу не хотелось, да и восстанавливать его после плена двум забитым, неграмотным женщинам было не только не под силу, но и невозможно по тем суровым временам.

В один из отпусков, когда мама приезжала во Мроткино, мы с ней пешком сходили навестить место моего детства. Деревня представляла жалкое зрелище. Кругом запустенье. Церковь разрушена. Река Удрайка обмелела. Но оставшиеся в живых, более состоятельные деревенские уже возводили дома. Мне еще дважды, в 60-х годах, довелось побывать в этих местах. Приезжал я к бабушкиному брату Василию Павловичу. После выхода на пенсию его потянуло в родные места. И он поселился там, но не на месте родового гнезда, которое уже было застроено, а на другом берегу реки. Дед, я его звал не иначе, как дядька Вася, всегда хорошо относился ко мне, да и был он исключительно добрым, отзывчивым человеком. К сожалению, с этими местами меня уже ничего не связывало, и позже я там не был.

Дошкольная жизнь

В Вычелобке мы оказались с бабушкой и в страшный, 1941 год. Жаркий июнь, казалось, что ничего необычного: война где-то далеко. А она вмиг приблизилась к нам. Командир одной из проходивших через деревню воинских частей спросил у бабушки: «А что вы здесь делаете? Немцы в 100 километрах». Пришлось срочно принимать решение. Председатель колхоза дал бабушке лошадь. Погрузив меня на подводу, она отправилась в Лугу, чтобы успеть на поезд в Ленинград.

Город уже бомбили. Кольцо блокады вокруг города замыкалось. Было принято решение эвакуироваться. Уезжали мы с Институтом синтетического каучука, где работала Люба, в Казань, одним из последних поездов, покидающих осажденный Ленинград. Ехали в товарных теплушках. По дороге часто бомбили. Поезд останавливался, все высыпали из вагонов и прятались по придорожным обочинам. Во время одной из таких остановок я умудрился потерять свой вагон и в ужасе мчался за поездом, пока кто-то из другого вагона не подхватил меня.

В Казани, эвакуированных сотрудников института, разместили в бараке, недалеко от озера Кабан. Нам досталась маленькая комнатушка на втором этаже. В ней вдоль стенок размещались два топчана и бабушкин сундук, на которых мы спали. В первую ночь все собрались у окна в большой комнате соседей, окна которых выходили на озеро Кабан. За озером был сильный пожар, горело здание, в котором размещалось эвакуированное ЦКБ-17. Страшной показалась первая ночь.

Дальнейшие события развивались спонтанно. Мама с ее сестрой, Любой ушли устраиваться на работу, а я остался с бабушкой. Игрушек никаких не было, только две книги: Бадигина «Седовцы» и сборник стихотворений под редакцией Маршака. Судя по всему, читать я научился рано, так как обе эти книги читал самостоятельно довольно бегло и знал их почти наизусть. В этот год детский сад еще не был организован и я все время проводил с бабушкой. Мама все свободное время посвящала добыванию продуктов для пропитания. С этой целью она ходила на базар и меняла предметы одежды на крупу, сахар и картошку. Особенно в ходу были кофточки, которые отец привез маме накануне войны из Прибалтики. Это бабушка, умудренная опытом, посоветовала маме взять с собой именно эти вещи, казалось бы, совсем не нужные в такое время.

Лето 1942 года было очень жарким. Из-за жары находиться в помещении было невозможно, да еще заедали клопы, этот бич барачной жизни. Поэтому после работы все население барака высыпало с матрацами на улицу спать. Озеро Кабан было относительно недалеко, но на его берегах ютилось местное население, с которым отношения были весьма сложные. Предупреждение со стороны местного населения звучало красноречиво: «Если немцы приблизятся к Казани на 150 километров, мы всех вас вырежем». Поэтому о купании не могло быть и речи. Лишь однажды мама взяла меня на Волгу реку, и я был поражен ее величием и шириной. Из детских забав были бесконечные войны, в которых мы бегали друг за другом с палками, изображающих воображаемые винтовки и автоматы; ведь шла война. Наиболее спортивной была игра в «бабки». Это прототип игры в «городки». В качестве «рюшек» использовались лошадиные или бычьи мосолыги.

Осенью 1942 года я пошел в детский сад. Детский сад мне ничем не запомнился. Была одна группа ребят разных возрастов. Развлечения все те же — игра в войну, лазание по крышам. Ходил туда я без радости и когда однажды, прыгая с крыши, подвернул ногу и вынужден был провести дома какое-то время, то был безмерно счастлив.

В это же время из осажденного Ленинграда через Ладогу вывезли Любиного мужа, Сергея Васильевича. В Ленинграде он работал по ремонту подводных лодок на заводе «Судомех» (ныне «Адмиралтейский завод») и поскольку его физическое состояние соответствовало крайнему истощению, то был откомандирован в Казань на «Зеленодольский судоремонтный завод». С появлением Сережи (так я звал его всегда) в нашей жизни наступило некоторое облегчение. С его помощью оказалось возможным создать некоторые запасы продовольствия на зиму. Картошку и турнепс (кормовая свекла) заготавливали на подшефных институту полях. Оплата в процентах от собранного урожая, ну а доставка домой мешков с картошкой и турнепсом, конечно, собственными силами на своем горбу. Сладость того турнепса стоит и по сей день во рту. Сколько я не пробовал турнепс после войны, таких ощущений не испытывал.

Зима в Казани устанавливалась рано и холмы, и безбрежная степь, на которую открывался вид из нашего окна, покрывались снежным покровом. Вот тут и наступало раздолье для веселья и развлечений — игра в снежки, катание с гор на санках и просто так. Перед Новым Годом с фронта в отпуск приехал отец. В доме появилась американская тушенка, конфеты и сухие галеты вместо печенья. В придачу к тушенке прилагались консервный нож, до невероятия простой и надежный. Ничего лучше я не встречал и сейчас дома мы с успехом пользуемся таким. А еще был складной нож «scaut knife» из великолепной стали, моя гордость, который мне служил верой и правдой в командировках. Отец пробыл с нами два дня, а мне запомнилась морозная лунная ночь, когда мы вдвоем катались на санках с самой большой горы

Новый 1943 год мы встречали под елкой. Елку же конечно привез Сережа из-под Зеленодольска. Мы с мамой к ней старательно готовились. Она принесла какой-то журнал с картинками, и мы их вырезали, склеивали, так что получались разнообразные елочные игрушки, к которым добавились конфеты, привезенные отцом. Некоторые из этих клееных игрушек и сейчас сохраняются в коробке с новогодними атрибутами. В крохотной комнатушке мы по-прежнему размещались вчетвером. Сережа жил в общежитии при заводе и наведывался к нам по выходным. Зимой он добирался до завода на лыжах. Запомнилась его стремительная фигура, убегающая вдаль через снежные холмы. А в июле 1943 года нашего полку прибыло. У Любы с Сережей родилась дочка Надя. Теперь все внимание было уделено ей.

Радостно встретили полное снятие блокады с Ленинграда и начали готовиться к возвращению в родной город. Отец перевелся к этому времени на Ленинградский фронт и озаботился освобождением нашей квартиры. На квартиры военнослужащих, призванных в действующую армию, устанавливалась бронь. Во временно пустующих квартирах во время блокады размещали жителей из квартир, расположенных близко к фронту и подверженных частым обстрелам. Наш сосед по лестничной площадке Игорь Евгеньевич Голубцов, чтобы избежать подселения к себе, перевез в свою квартиру все наши вещи, сохранив их тем самым.

Возвращались в Ленинград мы с мамой по только что восстановленной железной дороге из Москвы. Сесть на поезд оказалось не сложно, так как в город пускали только по пропускам. На вокзале нас встречал отец на штабной машине. Город только отходил от блокады, но наш вид смутил даже водителя: «Товарищ капитан, откуда ж они такие замученные?». Пока мы ехали от вокзала до дома, несмотря на разрушенные дома, город показался мне очень чистым, на улицах не звенели трамваи, было малолюдно. Поразили аэростаты воздушного заграждения, которые несли по улице. Квартира встретила нас голыми стенами, с обоями, сплошь исписанными людьми, которые жили здесь и умирали в блокаду. Написанные разным подчерком, разными людьми, все они сводились к одной мысли: «Будьте счастливы, кто будет жить здесь после нас».