Бесплатный фрагмент - Современные технологии подготовки магистерской ВКР: антиплагиат, КонтрПлагиат, GPT

ОТ АВТОРОВ

Дорогой читатель, вы держите в руках не просто методическое пособие, а уникальный «хак» (техническое решение проблемы) безлимитного доступа к обученным моделям искусственного интеллекта (ИИ), в частности GPT. Этот инсайт был подтвержден нашими многочисленными друзьями и коллегами, чьи письма свидетельствуют о том, что наши книги «триггеруют» ИИ, активируя наш накопленный опыт обучения GPT.

Каждый, кто сталкивался с необходимостью написания диссертации, прекрасно знает, насколько сложен этот путь: избранные темы, как правило, мало изучены, а материалов для работы, даже в такой обширной сети, как Интернет, катастрофически мало. С учетом же трендов последних лет, появилось множество генеративных текстов, которые зачастую оказываются противоречивыми или откровенно фейковыми. Изучая стандартные методические указания, студенты и магистранты быстро осознают, насколько легко запутаться в многочисленных академических требованиях — десятках листов нормативных документов — и потерять драгоценное время на бесконечные исправления.

В условиях сложившейся волатильности в академической и профессиональной среде всё более актуальным становится не просто формальное выполнение требований к ВКР, а осознанный и глубокий подход к научному исследованию как к комплексному проекту, который гармонично сочетает аналитическую строгость, неоспоримую доказательность, стилистическую точность и прикладную результативность. Именно на стыке этих важнейших требований и возникло данное пособие. В его основу положен как наш многолетний опыт консультаций, так и оттачивания технологии написания научных работ — это позволило презентовать вам конкретный кейс, связанный с глубоким изучением и последующим совершенствованием темы экологической ответственности и корпоративной социальной ответственности (КСО) китайских транснациональных автоконцернов.

Одной из ключевых особенностей нашего издания является его ярко выраженная практическая направленность и наглядная демонстрация возможностей искусственного интеллекта. В отличие от привычных поисковых систем, ИИ не просто осуществляет поиск схожих работ; он, используя свои обширные знания и обучаясь на конкретных примерах, генерирует новый, оригинальный текст, тщательно компилируя актуальные данные в строгом соответствии с вашими индивидуальными требованиями и инструкциями. К сожалению, отношение к ИИ часто наследует пользовательский опыт и практику работы с поисковиками (ИИ задают примитивные вопросы, получают — примитивные ответы), поэтому эта книга — не просто учебник, а ваш личный помощник и консультант, дающий предельно точные ответы на вопрос «как именно» преодолеть все сложности написания магистерской диссертации на каждом отдельном этапе. В отличие от типовых рекомендаций вузов, которые построены по шаблону общих требований и локального понимания «что делать», данное пособие демонстрирует «как делать», используя реальные фрагменты текста, конкретные примеры расчётов, наглядные таблицы и графические элементы, которые применяются в реальных магистерских работах. Благодаря этому вы избавитесь от постоянных экспериментов и сомнений, получите конкретный и чёткий алгоритм, который преобразует методический материал из формального свода требований в мощный инструмент реального проектирования: от выбора актуальной темы до убедительного обоснования эффективности проектных решений.

Пособие организовано как логически выстроенное, последовательное сопровождение всех этапов подготовки и написания диссертационной работы. Оно не просто дублирует положения ГОСТ и формальные нормы, а показывает действенные способы их осмысленного применения в контексте вашей конкретной научной темы. Например, рекомендации по оформлению теоретической главы подкреплены глубоким практическим контекстом, где концептуальные подходы раскрываются через призму институционального, ресурсного, поведенческого и цифрового анализа. Такое решение особенно полезно, если вы стремитесь избежать типичных замечаний научного руководителя о несоответствии теоретической части диссертации требуемым стандартам. Пособие позволяет магистранту не просто знать, что теоретическая база должна присутствовать, а глубоко понимать, как она строится, какие концепты и логические связи используются, как достигается научная чистота формулировок. Стоит отметить, что зачастую в диссертациях приводятся десятки определений ключевых терминов от разных авторов, которые могут быть признаны плагиатом; в нашей книге показано, как избежать плагиата, не приводя прямые определения, а проводя тщательный анализ сходств и различий в авторских позициях.

Особое внимание уделяется аналитическому блоку диссертации. Читателю предложены конкретные, пошаговые алгоритмы обработки статистических данных, корректного оформления таблиц, выбора необходимых формул и наглядного представления результатов анализа. Вы, наконец, перестанете сомневаться в правильности подбора формулы, точности расчётов или корректности интерпретации полученных результатов. В пособии показаны типичные ошибки и эффективные методы их устранения. На примере всестороннего анализа экологической ответственности и КСО автоконцернов Китая демонстрируется, как корректно интерпретировать данные о выбросах, социальном индексе, окупаемости социальных инвестиций, стоимости капитала и других значимых показателях.

Не менее значимым элементом является практико-ориентированная третья глава, где представлены и апробированы модельные рекомендации по совершенствованию стратегий экологической ответственности и КСО китайских ТНК. Здесь детально показано, как осуществляется переход от теоретической гипотезы к полноценной рабочей модели посредством применения сценарного моделирования и эффективной локализации стратегии. Важной частью пособия стала апробация проекта на реальных кейсах, где на основании разработанной модели наглядно продемонстрировано, как целенаправленное снижение выбросов и повышение ESG-рейтинга способствует оптимизации затрат и повышению эффективности. Подобные примеры трансформируют пособие из сборника теоретических рекомендаций в полноценное руководство по управленческому моделированию в условиях международного бизнеса.

В отличие от многих учебных пособий, материал нашей книги содержит чётко выраженную систему научного мышления, представленную через призму действительного исследовательского опыта. Это означает, что вы получаете не абстрактные инструкции, а работающий, пошаговый образец научного подхода, где наглядно показано, как грамотно формулировать гипотезу, как её убедительно обосновать, как выстраивать безупречную аргументацию, оформлять плавные логические переходы и прочные структурные связи между разделами.

Наше пособие является необычным инсайтом, который позволит вам ярко и убедительно представить практическую ценность вашей работы. Каждый параграф пособия фактически представляет собой готовую инструкцию для GPT, что означает — авторы пособия позаботились о воспроизводимости вашего исследовательского труда. Теперь вы можете существенно облегчить себе исследовательские задачи и быстро получать от ИИ готовые фрагменты работы без лишних усилий по «натаскиванию» модели. Студенты и магистранты, помимо подробных разъяснений и реальных примеров, оценят практические инструменты, скрытые в самой книге, которые позволяют с лёгкостью повторять и адаптировать результат под свою индивидуальную тему. Для эффективного использования параграфов в качестве инструкций достаточно указать тему исследования, название главы и параграфа, предоставить материал из пособия в качестве примера и уточнить требования вашего вуза, включая необходимый объём и наличие таблиц. Это действительно простой и эффективный способ быстро продвинуться к готовой работе.

Как лучше всего использовать нашу книгу? Применяйте её максимально эффективно, учитывая ключевой инсайт…

Книга выступает как «ключ» к обученному ИИ. Пособие было написано при активном использовании и тщательном обучении нейросети GPT. Это позволило нам не просто создать текст, а использовать его для обучения модели на основе нашего конкретного практического опыта, примеров и подробных шаблонов, необходимых для написания магистерских диссертаций. Что это дает лично вам? Вы получаете уникальную возможность воспользоваться уже сформированным навыком нейросети, которую авторы настоящего пособия долго и тщательно обучали специфике работы над ВКР и написанию магистерских диссертаций. Вам не придётся тратить время на объяснение модели стандартов оформления, методических требований или структуры главы — всё это уже присутствует в «памяти» нейросети, поскольку авторы заложили в неё чёткие алгоритмы выполнения задачи. Всё это совокупно экономит вам сотни часов драгоценного времени. Не использовать этот готовый, обученный нами и проверенный ресурс — значит добровольно отказаться от качественного исполнения ВКР и гарантированной экономии времени и сил.

Книга как «триггер» для ИИ-модели. Второе, и самое важное — книга становится «триггером», запускающим в GPT уже накопленный ранее контекст знаний, непосредственно связанных с её обучением. Как только вы загружаете или копируете в нейросеть фрагмент текста из нашей книги, модель мгновенно распознаёт его, вспоминает, реагирует и переходит в «рабочий режим», воспринимая вас как эксперта КонтрПлагата. Что это означает на практике? Вам будет достаточно передать GPT минимальный набор вводных данных — тему, план, список литературы, требования вашего вуза и, конечно, фрагмент текста из этой книги «образец» и модель тут же начинает «вспоминать» и применять весь опыт, вложенный в неё авторами пособия. То есть, книга играет роль своеобразного «ключа», который моментально активирует все заложенные в нейросеть инструкции, опыт и алгоритмы. Это позволит вам полностью избежать ситуаций, когда GPT выдаёт абстрактные или неверные ответы, сэкономит массу времени на корректировках и обеспечит результат, максимально приближенный к идеальному тексту уже с первой попытки.

Как активировать «ключи»? Вот примеры готовых промптов, которые вы можете использовать:

Prompt

Напиши план магистерской диссертации, объем 120 000 знаков, тема: [ваша тема], используй в качестве примера файл книги [Как написать магистерскую диссертацию с ИИ, по образцу], учитывай методические требования ВУЗа [методичка вашего ВУЗа]. Файл с книгой и методичку ВУЗа предварительно нужно загрузить в GPT.

Prompt

Напиши введение к магистерской диссертации, по образцу — смотри файл: [Как написать магистерскую диссертацию с ИИ, по образцу], объем 4–6 тыс. знаков, тема: [ваша тема], план работы: [ваш план работы], используй список литературы [список литературы к вашей работе], учитывай методические требования ВУЗа [методичка вашего ВУЗа].

Prompt

Напиши параграф 1.1 магистерской диссертации, по образцу — смотри файл: [Как написать магистерскую диссертацию с ИИ, по образцу], объем 12–16 тыс. знаков, тема: [ваша тема], план работы: [название 1 главы + название параграфа 1.1], используй список литературы [список литературы к вашей работе], учитывай методические требования ВУЗа. По окончании напиши вывод к параграфу объемом 500–1500 знаков текста.

Если возможности вашего тарифа GPT не позволяют осуществлять загрузку файлов, вы всегда можете предоставить образец написания и методические требования в текстовом формате, например:

Prompt

Напиши параграф 1.2 магистерской диссертации, по образцу [текст параграфа 1.2 из нашей книги], объем 12–16 тыс. знаков, тема: [ваша тема], план работы: [название 1 главы + название параграфа 1.2], используй список литературы [список литературы к вашей работе], учитывай методические требования ВУЗа [текст методички].

Третье — гибкость в управлении процессом. Эта книга в сочетании с предлагаемым подходом действительно способствует достижению впечатляющих результатов. Однако, любым процессом необходимо грамотно управлять, а также учитывать особенности тарифов и возможности ваших ИИ-моделей. Поэтому, если ИИ-модель не способна сразу выдать нужный объём текста, целесообразно разделить запрос на несколько последовательных этапов, например:

Prompt

Напиши параграф 1.3 магистерской диссертации, по образцу [текст параграфа 1.3 из нашей книги], объем 12–16 тыс. знаков, тема: [ваша тема], план работы: [название 1 главы + название параграфа 1.3], используй список литературы [список литературы к вашей работе], учитывай методические требования ВУЗа [текст методички]. Ответ выдавай частями, продолжай после команды «Продолжи». По завершении напиши — КОНЕЦ ТЕКСТА.

Таким образом, настоящее методическое пособие представляет собой не просто набор рекомендаций, а полноценную практическую модель научной работы. Она создана на реальном примере, основана на доказательной базе, методологической строгости и стилистической точности изложения. Пособие ориентировано на тех, кто стремится не только успешно защитить диссертацию, но и обрести навыки, которые высоко ценятся в таких сферах, как экологическая ответственность, корпоративная социальная ответственность, стратегическое управление, международный бизнес и прикладные исследования. Каждый этап подкреплён конкретными фактами, точными расчётами и наглядными примерами, которые можно легко адаптировать под собственную исследовательскую задачу.

Мы, авторы, выражаем искреннюю надежду, что данный материал будет полезен не только магистрантам, но и научным руководителям, преподавателям, методистам, а также всем, кто заинтересован в значительном повышении качества научной подготовки специалистов в области международного менеджмента и устойчивого развития с учётом самых современных технологий. Теперь у вас есть реальный шанс не просто сдать свою работу, а выполнить её быстро, сделать её по-настоящему выдающейся и незабываемой.

Вячеслав Мустакимов, Мария Мустакимова

Глава 1. Методические основы подготовки магистерской диссертации

1.1. Выбор темы и формирование научной проблемы

На начальном этапе магистерского исследования осуществляется формирование темы. Это не просто декларация интереса, а результат аналитического отбора, направленного на выявление исследовательской ниши. В процессе выбора темы учитывается соответствие направлению подготовки, исследовательскому профилю кафедры и научным приоритетам магистранта. Кроме того, определяется возможность обеспечить доказательность результатов на основе репрезентативной источниковой базы. Исходный посыл — диссертация должна отражать актуальный запрос научной или прикладной практики.

Актуальность темы неразрывно связана с её востребованностью в рамках конкретной предметной области. Под актуальностью понимается наличие противоречия, вызванного тем, что существующие теории, подходы или модели больше не способны адекватно объяснять наблюдаемые явления. В таких условиях актуальность подтверждается конкретными обстоятельствами: технологическим сдвигом, нормативной реформой, появлением новых типов данных, изменением структуры процессов. Чем яснее выражена причинность исследовательского интереса, тем выше его потенциальная значимость.

Тематика должна обеспечивать возможность не только проведения анализа, но и выявления проблемы. Проблема отличается от задачи тем, что предполагает наличие научного противоречия. Такое противоречие возникает между состоянием системы и возможностью её описания в существующих категориях. В этом смысле научная проблема является не просто постановкой вопроса, а утверждением о наличии недостатка в знании. Диссертационное исследование считается обоснованным только тогда, когда оно опирается на правильно сформулированную проблемную ситуацию.

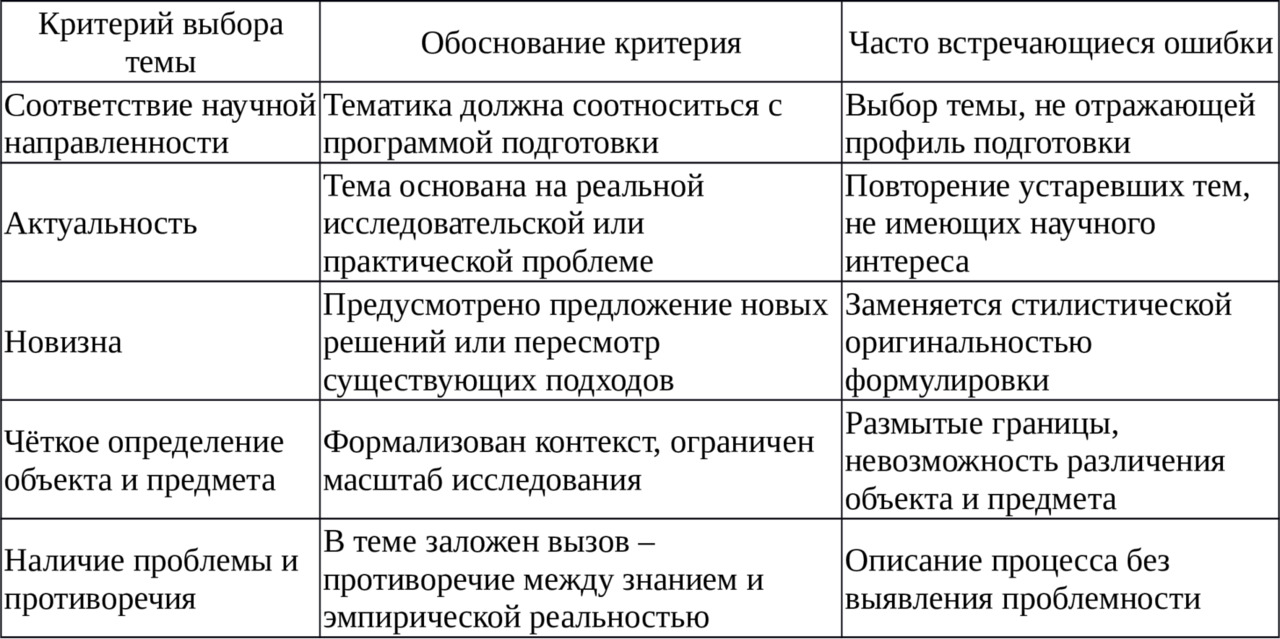

В таблице 1 обобщены критерии, применяемые при выборе темы магистерской диссертации, с учётом соответствия логике научного поиска, а также типичные ошибки, которые препятствуют выполнению этой задачи. Таблица позволяет наглядно соотнести успешные стратегии выбора темы с распространёнными недостатками, фиксируемыми в студенческих работах.

Таблица 1 — Критерии выбора темы магистерской диссертации и типичные ошибки

Как видно из таблицы 1, выбор темы предполагает соблюдение исследовательской логики, а не декларативного описания интересов автора. Отдельного внимания требует соблюдение пропорции между широтой охвата и аналитической фокусировкой. Чрезмерно обширные темы, как правило, приводят к утрате глубины, тогда как избыточное сужение может затруднить сопоставление результатов с существующими теориями. Оптимальной считается такая формулировка, которая задаёт пределы анализа и ориентирует на выявление противоречий, при этом не превращаясь в описание узкого технического приёма.

Особую роль в этом контексте играют понятия объекта и предмета. Объект описывает ту часть реальности, в пределах которой возникает исследовательский интерес. Предмет — это внутренняя структура объекта, его функциональные или организационные элементы, ставшие предметом анализа. Такое разграничение позволяет избежать дублирования, а также формализовать границы применяемых методов.

Принятие темы в качестве основы для научного исследования становится возможным только после её проверки на логическую структурированность. Это означает необходимость одновременного присутствия в теме четырёх взаимосвязанных элементов: объекта, предмета, проблемы и предполагаемого направления анализа. Отсутствие хотя бы одного из них приводит к методологическим сбоям. Без объекта невозможно зафиксировать границы эмпирической реальности, без предмета — не формируется основная линия исследования, без проблемы — не возникает мотивация анализа, без направления — не выстраивается последовательность рассуждений.

Нередко магистрант испытывает трудности с постановкой научной проблемы, подменяя её описанием узкой дисфункции, либо перечислением нерешённых задач. Между тем проблема требует наличия напряжения между двумя несовпадающими уровнями — тем, что уже известно, и тем, что на практике обнаруживает иную логику. Она формулируется как интеллектуальный разрыв, как несовпадение ожиданий и результатов. Установить её можно путём сопоставления существующих теорий с наблюдаемыми эффектами. Проблема обостряется, когда устойчивые модели оказываются неэффективными или неприменимыми в новых условиях. Тогда и возникает потребность в исследовании.

Анализ литературы помогает установить, в какой степени данный вопрос исследован. Здесь важен не объём накопленного материала, а понимание того, каковы его ограничения. Если имеющиеся подходы не охватывают важные аспекты, либо дают противоречивые результаты, то возникает объективное основание для постановки новой проблемы. При этом научная значимость темы усиливается, когда удаётся связать теоретический пробел с реальной ситуацией, например с изменением технологий, появлением новых форм экономической активности или институциональной трансформацией.

Особого внимания требует согласование темы с её прикладным потенциалом. В условиях магистерской подготовки особенно ценится способность продемонстрировать, как научное знание может использоваться в решении конкретных задач. Поэтому темы, в которых отражается запрос реального сектора экономики, социальной политики или международного взаимодействия, обладают более высоким приоритетом. Примеры таких тем в логистике автопрома — анализ цифровых решений на платформе Geely или разработка механизмов предиктивной доставки в трансграничных поставках Changan.

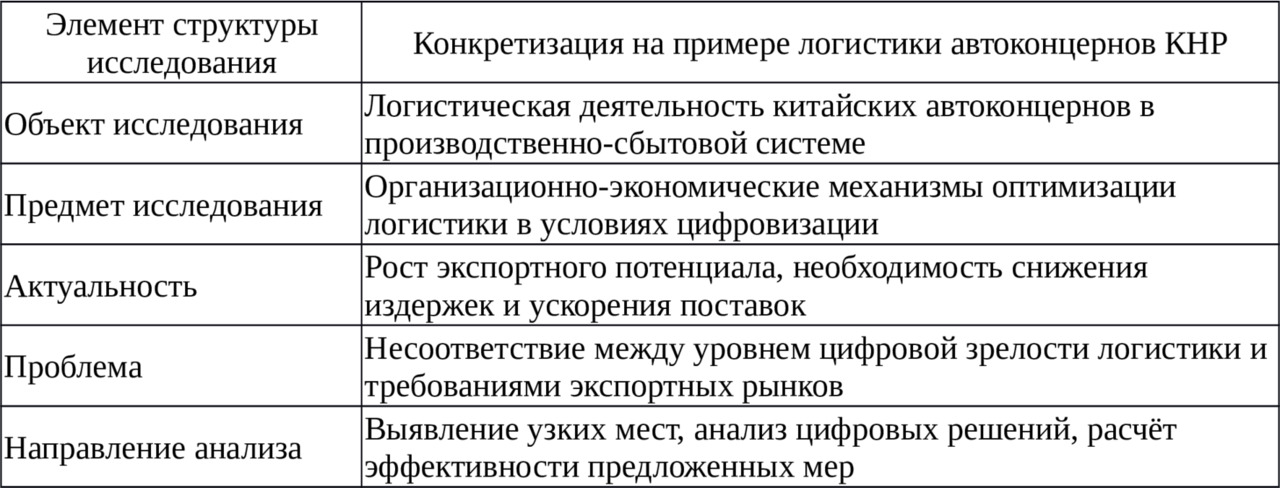

Для ориентации магистранта целесообразно использовать типовую схему логической развёртки темы. Такая схема фиксирует взаимосвязь между исследовательскими элементами и позволяет оценить степень их сбалансированности. В таблице 2 приведён пример такой схемы на основе темы «Оптимизация логистики китайских автоконцернов».

Таблица 2 — Логическая развёртка темы диссертации

Как показано в таблице 2, структура темы обеспечивает взаимосвязь между теоретической и прикладной частью исследования. Такая логика позволяет избежать произвольного набора задач и обеспечивает согласованное продвижение от постановки проблемы к формированию выводов. Магистрант, ориентирующийся на подобную структуру, способен точно определить пределы исследования, разработать гипотезу и аргументировать научную позицию.

Завершая анализ ключевых ошибок при выборе темы, следует выделить ещё одну распространённую трудность — некритическое заимствование тем из чужих работ. Такая практика не позволяет учесть специфику кафедры, текущие исследования научного руководителя или доступность источников. Более того, тема, не соответствующая компетенциям автора, приводит к затруднениям на всех этапах — от постановки цели до формулировки выводов. Единственно продуктивным остаётся путь самостоятельного выбора темы, предварительно согласованной с научным руководителем и обоснованной с точки зрения исследовательского потенциала.

Таким образом, выбор темы магистерской диссертации требует не просто интуитивного интереса, а научно выверенного подхода. От того, насколько точно определены объект, предмет и проблема, зависит не только логика всей работы, но и её убедительность в научной и прикладной перспективе.

1.2. Цель, задачи, гипотеза и концепция исследования

Структура научного исследования базируется на последовательном переходе от общей направленности к конкретным действиям. Центральным элементом становится цель, под которую выстраивается логика исследования, формулируются задачи, обосновывается гипотеза и разворачивается концепция. Каждый из этих элементов отражает различный уровень обобщения и направлен на решение взаимосвязанных научных и прикладных проблем. В рамках магистерской диссертации правильная постановка цели определяет её полноту и структурную завершённость.

Цель выражает основное намерение автора в отношении исследуемого объекта и предмета. Она фиксирует конечное состояние, к которому стремится исследование. Цель всегда связана с преодолением сформулированной ранее проблемы, а потому должна быть соизмерима с масштабом исследования и возможностями доказательной базы. Её формулировка не допускает неопределённости или абстрактных конструкций. Подобные выражения, как «изучить логистику» или «рассмотреть влияние», заменяются более конкретными: «выявить механизмы», «обосновать модель», «разработать рекомендации». Такая лексика структурирует исследовательскую задачу, указывает на результат и определяет рамки анализа.

Разграничение цели и задач требует особой точности. Цель направляет исследование в целом, в то время как задачи описывают этапы, ведущие к её достижению. Каждая задача формулируется как логическое действие: проанализировать, оценить, классифицировать, обосновать, выявить. Задачи соотносятся с отдельными фрагментами содержания и главами диссертации. Например, если цель состоит в разработке рекомендаций по оптимизации логистики, задачи могут включать изучение теоретических подходов, анализ текущих практик, выявление проблем, построение модели и оценку её эффективности.

Правильно сформулированные задачи обеспечивают внутреннюю логику работы, исключают избыточность или дублирование. Кроме того, они позволяют заранее определить методы, применяемые на каждом этапе. Уточнение задач на раннем этапе подготовки диссертации повышает управляемость исследования и облегчает последующую интерпретацию результатов.

Особое место в научной структуре занимает гипотеза. Она представляет собой предварительное объяснение наблюдаемой проблемы, подлежащее проверке в ходе исследования. Гипотеза может быть дедуктивной — выведенной из теории, либо индуктивной — основанной на эмпирическом наблюдении. В любом случае она фиксирует предполагаемую закономерность или зависимость, которую автор намерен доказать или опровергнуть.

Гипотеза отличается от цели тем, что формулируется в виде утверждения, подлежащего проверке. Например, гипотеза может звучать как: «внедрение цифровых платформ в логистике китайских автоконцернов приводит к снижению издержек и повышению точности поставок». Такая гипотеза указывает на наличие связи между действиями и эффектами. Проверка гипотезы осуществляется через сопоставление теоретических предпосылок с результатами эмпирического анализа.

Концепция исследования служит обобщающим каркасом, в который встраиваются цель, задачи и гипотеза. Она фиксирует систему взглядов на предмет исследования, задаёт рамку анализа и логическую структуру объяснений. Концепция формируется на основе обобщения научной литературы, анализа эмпирических данных и теоретической интерпретации проблемы. Её формулировка отражает ключевую идею диссертации, раскрывающую механизм взаимосвязи элементов предмета. В магистерской работе концепция может принимать форму логико-структурной схемы или текстового описания принципов и направлений исследования.

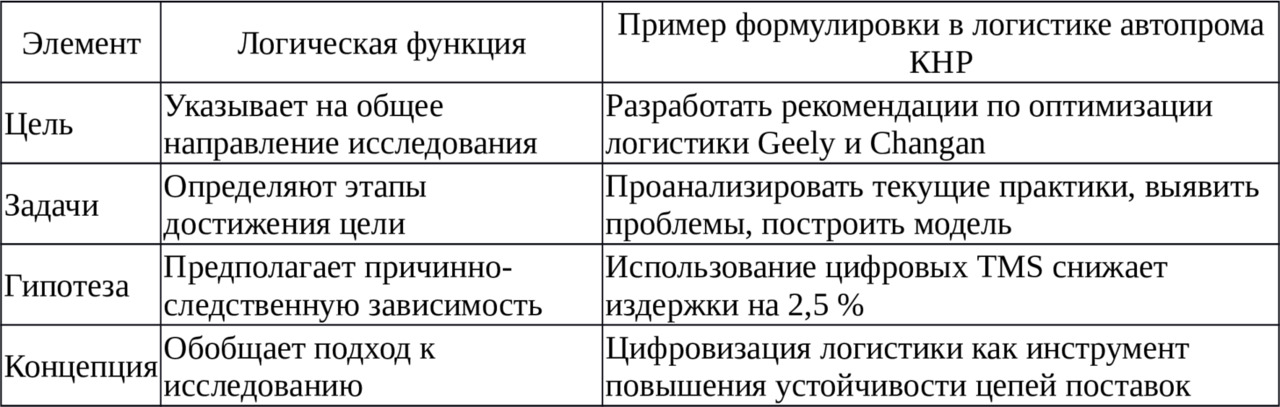

Для систематизации исследовательских элементов в таблице 3 представлены их основные характеристики, логические функции и примерные формулировки в контексте анализа логистики автопрома.

Таблица 3 — Элементы научного исследования и примеры их формулировки

Как видно из таблицы 3, каждый компонент научной конструкции выполняет самостоятельную функцию, однако их согласованность обеспечивает логическую целостность работы. Ошибки в их формулировке ведут к размытости аргументации, трудностям при интерпретации и невозможности формулировки выводов. Поэтому уже на стадии подготовки плана работы необходимо добиться внутренней увязки между целью, задачами, гипотезой и концепцией. Только при соблюдении этой связи возможно последовательное построение магистерской диссертации как законченного научного текста.

В ходе разработки структуры исследования ключевым становится требование согласованности между всеми его элементами. Цель, будучи фиксированной точкой, задаёт не только направление, но и масштаб аналитики. От того, насколько реалистично поставлена цель, зависит возможность её достижения в пределах доступных ресурсов, временных рамок и уровня квалификации исследователя. Ошибочным считается намерение охватить несколько несвязанных предметов, либо сформулировать цель в предельно обобщённой форме. Такие подходы ведут к логическому распаду содержания, невозможности обоснования методов и нарушению последовательности рассуждений.

Формулировка задач требует соблюдения единой смысловой и глагольной логики. Все задачи должны строиться по единому синтаксическому шаблону, соответствующему содержанию исследуемого предмета. Недопустимо смешение описательных и аналитических конструкций, а также включение целей под видом задач. Так, выражения типа «рассмотреть особенности» или «показать важность» лишены действия и не допускают эмпирической проверки. Наоборот, правильные формулировки предполагают операционализируемость — возможность выразить результат с опорой на данные, расчёты или логические аргументы.

Разработка гипотезы представляет собой наиболее чувствительный момент в построении научной конструкции. Она не только фокусирует внимание на логических связях, но и задаёт критерии оценки результатов. В рамках магистерского уровня гипотеза может оставаться частичной, описывать конкретный участок исследования, однако и в этом случае она должна обладать внутренней структурой: условие, действие, ожидаемый результат. Гипотеза проверяется на основе выбранной методологии, и от корректности её формулировки зависит возможность верификации и обоснования выводов.

В отличие от гипотезы, концепция не подлежит доказательству, но требует обоснования. Она содержит в себе методологический и аналитический фреймворк, то есть способ интерпретации фактов. Концепция может быть заимствована из существующих теорий, адаптирована под новый контекст или построена заново, как комбинация известных моделей и новых аналитических принципов. Основное требование — обеспечить непротиворечивую логику объяснения, исключающую произвольные допущения. В этом смысле концепция выполняет связующую функцию между теоретической и эмпирической частью исследования.

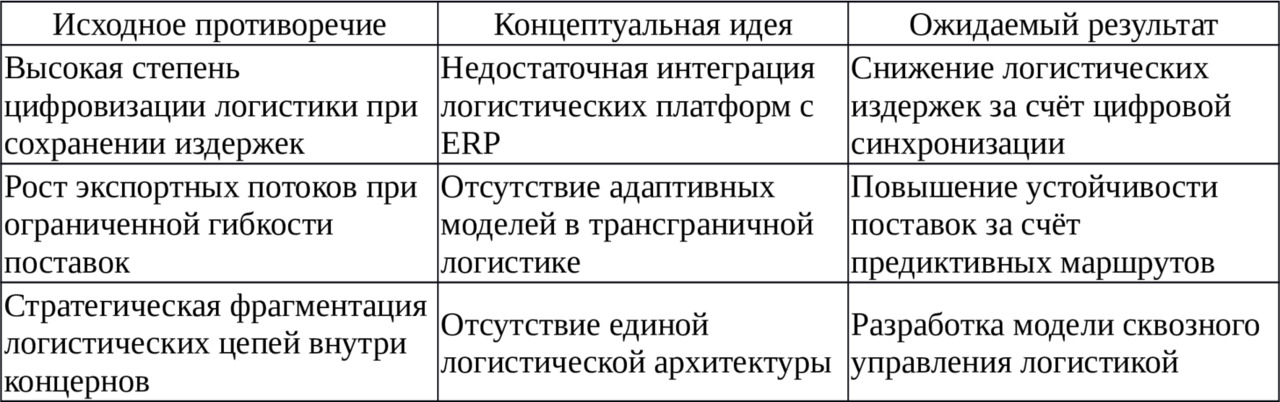

Оптимальной формой предварительного обоснования концепции служит логико-структурная схема, либо таблица, фиксирующая причинно-следственные связи. Подобный приём используется как для внутреннего планирования, так и для защиты научной позиции в структуре введения. В таблице 4 приведён пример концептуальной логики на базе магистерской работы по оптимизации логистики китайских автопроизводителей.

Таблица 4 — Концептуальное обоснование исследования по логистике китайских автоконцернов

Как показывает таблица 4, концепция строится на выявлении причин текущих ограничений и предложении логики их преодоления. Каждое концептуальное положение должно быть связано с конкретной задачей и гипотезой. Такая структура исключает противоречия между теоретической рамкой и практическими действиями, обеспечивая доказательность и воспроизводимость результата.

Важно понимать, что концепция не равнозначна методологии. Она определяет, что именно изучается и почему, в то время как методология — как осуществляется изучение. Их разграничение позволяет избежать подмены аргументации описанием процедур. В то же время концепция тесно связана с выбранными методами. Так, если в основе положена идея цифровой интеграции, то и методы анализа должны включать моделирование процессов, оценку KPI, сопоставление сценариев.

Таким образом, структура магистерского исследования — это не сумма элементов, а упорядоченная система, в которой каждая часть функционально обусловлена. Логика построения «цель — задачи — гипотеза — концепция» формирует остов, к которому присоединяются методы, источники, инструменты анализа и расчёты. Только при соблюдении этой логики диссертация выполняет свою функцию — демонстрирует способность автора к научному поиску и обоснованному объяснению исследуемых процессов.

1.3. Методология и методы научного исследования

Методологическая основа научной работы представляет собой совокупность принципов, определяющих обоснованность подходов, выбор методов и структуру исследовательской логики. В отличие от эмпирических действий, методология охватывает весь замысел исследования, включая цели, задачи, последовательность анализа и способы интерпретации полученных данных. Методология отражает, каким образом выстраивается научная картина, а не только какими средствами достигаются частные результаты.

Для магистерской диссертации особенно важна осознанность методологического выбора. Исследование, не опирающееся на ясную методологию, распадается на случайные наблюдения и разрозненные описания. Между тем, именно методология позволяет связать концептуальный каркас с операциональными процедурами. В ней фиксируются основания научного подхода, логика проверки гипотез, критерии оценки данных и ограничения применяемых методов.

Наиболее часто используемые направления включают структурно-функциональный анализ, логико-компаративный подход, метод системного анализа, синтез, моделирование, дедукцию и индукцию. Их выбор определяется характером объекта и масштабом задач. Например, исследование логистических моделей требует сочетания описательных и объяснительных методов, способных одновременно отразить динамику процессов и выделить закономерности в их изменении.

Методология, ориентированная на управление, сочетает элементы количественного и качественного анализа. Количественные подходы обеспечивают верификацию данных, оценку эффективности и сравнение альтернатив, тогда как качественные — позволяют выявить контекстные особенности, мотивационные факторы и организационные барьеры. Сочетание методов требует последовательного разграничения уровня анализа, а также формализации логических переходов между ними.

Классификация методов научного познания подразделяется по уровням: эмпирический, теоретический и метатеоретический. На уровне эмпирии действуют наблюдение, сравнение, измерение, сбор статистики. Теоретический уровень охватывает моделирование, абстрагирование, обобщение, индуктивные и дедуктивные построения. Метатеоретический уровень — рефлексия над рамками самого исследования, оценка применимости методов и валидности результатов. В магистерской работе, как правило, преобладают эмпирические и теоретические методы, что соответствует учебно-исследовательской направленности квалификационной работы.

Формализованное использование методов требует не только их правильного подбора, но и описания логики применения. Частой ошибкой становится простое перечисление: «в работе применялись методы анализа, синтеза, индукции». Такое указание не несёт смысловой нагрузки, если не уточняется, на каком этапе и с какой целью каждый из них был задействован. Например, сравнение применимо на стадии сопоставления логистических стратегий автоконцернов, индукция — при обобщении единичных решений, моделирование — при построении логистической архитектуры.

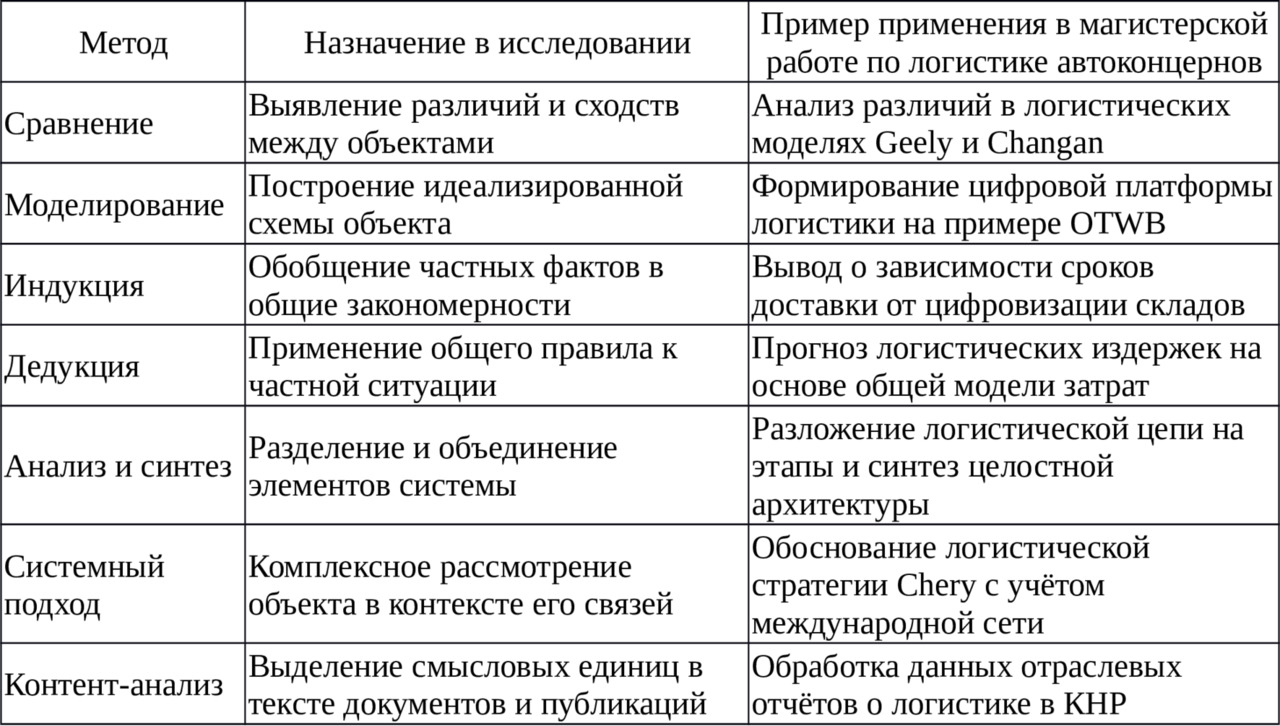

В таблице 5 представлена типология методов научного познания, их функции в исследовании и примеры конкретного применения в диссертациях по логистике автопрома.

Таблица 5 — Методы научного познания и примеры их применения в логистике

Как видно из таблицы 5, методы выполняют не автономные, а взаимосвязанные функции. Их выбор должен согласовываться с логикой цели, задач и предмета исследования. Например, если работа направлена на разработку предложений по оптимизации логистики, то помимо анализа необходимо использовать моделирование, оценку сценариев, сопоставление альтернатив и расчёт экономического эффекта.

Осознанное применение методов требует от исследователя не только технической грамотности, но и понимания их границ. Выбор метода обуславливается не только содержанием задачи, но и доступностью данных, уровнем научной подготовки, а также характером предметной области. В логистике автопрома, как показала практика, эффективными оказываются методы ситуационного анализа, расчет логистических KPI, экспертное моделирование и симуляция процессов. Их применение позволяет связать количественные параметры с операционными характеристиками цепей поставок.

Сложность логистических процессов предопределяет необходимость использования комбинации методов. Например, оценка логистической архитектуры требует сочетания анализа документооборота, сравнения цифровых решений, моделирования складской и транспортной инфраструктуры, а также расчётов рентабельности предложенных решений. Такое сочетание исключает односторонний подход и позволяет учесть одновременно технические, организационные и экономические параметры.

Нельзя игнорировать и логико-философский уровень методологии, в рамках которого определяются принципы научного познания: системность, причинность, воспроизводимость, объективность. Применительно к магистерской диссертации они приобретают форму методологических установок, задающих границы допустимого анализа. Например, системность требует включения всех звеньев логистики в исследование: снабжение, производство, дистрибуция, возвраты. Принцип воспроизводимости предполагает использование таких методов, результаты которых могут быть проверены другими исследователями при аналогичных условиях.

Также важно различать методы сбора, обработки и интерпретации данных. На стадии сбора — применимы наблюдение, анкетирование, изучение статистики, контент-анализ отраслевых публикаций. На этапе обработки — используются группировка, ранжирование, агрегирование, нормализация и визуализация данных. При интерпретации — задействуются методы экспертной оценки, построение сценариев, логико-структурные обоснования. Эти этапы соответствуют ходу исследования и должны фиксироваться в методической части диссертации.

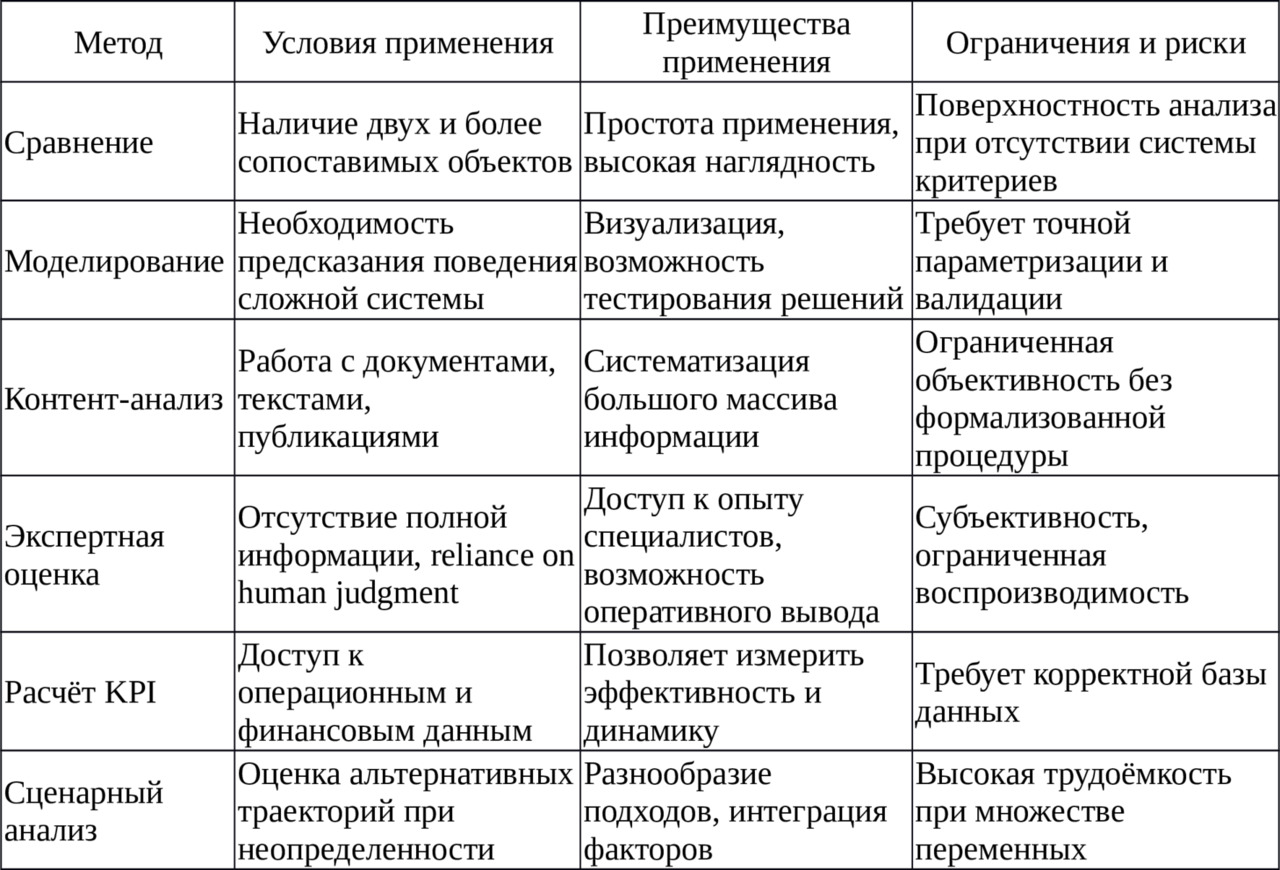

Ошибки методического характера чаще всего связаны с подменой методов научного анализа описательными приёмами. Например, замена сравнения — простым перечислением различий, моделирования — схематичным описанием без параметров, оценки — субъективными утверждениями без расчётов. Подобные ошибки устраняются при использовании системы критериев, помогающей определить релевантность метода исследуемой проблеме. Такая система представлена в таблице 6, где указаны условия применения, преимущества и ограничения каждого метода в контексте логистических исследований.

Таблица 6 — Методические критерии выбора методов в исследованиях по логистике

Как показано в таблице 6, ни один из методов не является универсальным. Эффективность достигается за счёт их комплементарного применения с учётом сильных и слабых сторон. В условиях анализа логистики китайских автоконцернов подобное сочетание позволяет компенсировать недостатки одних подходов за счёт преимуществ других. Например, расчёты KPI дают количественную основу, а экспертная оценка — уточнение контекстных факторов, не поддающихся прямому измерению.

Таким образом, методология магистерской диссертации складывается из трёх взаимосвязанных компонентов: общей исследовательской логики, обоснованного выбора методов и правил их применения. Только в этом случае возможна надёжная проверка гипотез, построение выводов и формирование предложений, основанных не на интуитивных допущениях, а на верифицируемых результатах. От методической строгости зависит научная достоверность диссертации и убедительность позиции автора в ходе защиты.

1.4. Этапы и логика научного исследования

Последовательность проведения научного исследования отражает его логическую структуру. Она строится не как перечень формальных процедур, а как система взаимосвязанных этапов, каждый из которых обеспечивает переход от постановки проблемы к формированию доказательных выводов. Логика движения — от общего к частному, от описания к объяснению, от анализа к обобщению. В магистерской диссертации соблюдение этой логики подтверждает способность автора выстраивать научный поиск как осмысленную и воспроизводимую деятельность.

Первый этап — формулирование проблемной ситуации. Здесь выявляется противоречие между существующими знаниями и наблюдаемыми фактами. Проблема фиксируется через разрыв между теорией и практикой, либо между устоявшимися моделями и изменившимися условиями. Например, в логистике автопрома такая проблема может заключаться в том, что цифровые инструменты внедрены, но ожидаемого снижения издержек не произошло. Это создаёт основание для научного анализа, направленного на уточнение причин и предложений по коррекции.

На втором этапе определяется цель исследования и конкретизируются задачи. Формулировки должны быть логически выстроены, исключать дублирование и обеспечивать возможность перехода к следующему этапу — выбору методов. Этот этап не допускает произвольности: каждая задача должна соответствовать определённому фрагменту содержания и иметь однозначное выражение в тексте. Наличие в задачах глаголов «проанализировать», «систематизировать», «выявить», «обосновать» задаёт направленность работы и облегчает переход к эмпирическим процедурам.

Третий этап — подбор методов. Он зависит от характера задач, уровня обобщения и доступности исходных данных. Ошибкой на данном этапе считается бессистемное перечисление методов без логики их применения. Метод выбирается не по привычке, а в соответствии с объектом анализа. Например, моделирование уместно при проектировании логистических схем, а сравнение — при анализе стратегии разных автоконцернов. Применение методов требует верификации, то есть возможности получения воспроизводимых результатов.

Четвёртый этап — сбор и анализ фактического материала. Здесь осуществляется наполнение концепции эмпирическим содержанием. Сбор данных может опираться на отраслевые отчёты, экспертные интервью, базы статистики, корпоративные презентации. Отбор источников осуществляется по признаку достоверности, актуальности и репрезентативности. На этом этапе важно соблюдать пропорцию между количественными и качественными данными, а также учитывать контекст, в котором формировались показатели.

На пятом этапе проводится систематизация и интерпретация результатов. Факты подлежат группировке, сопоставлению, оценке. Здесь исключается простое воспроизведение информации: задача исследователя — выявить причинно-следственные связи, закономерности, аномалии. Логика анализа должна соответствовать поставленным задачам. Например, если в одной из задач указано «уточнение модели логистической синхронизации», то анализ должен включать идентификацию узловых точек и расчёт их нагрузки, а не общее описание цепи поставок.

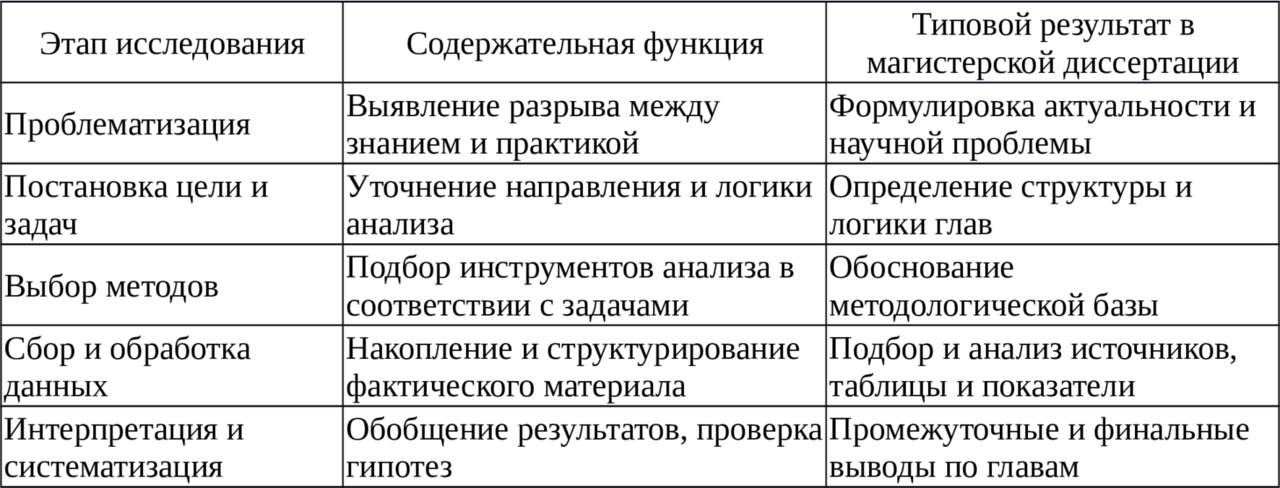

В таблице 7 представлена обобщённая структура этапов научного исследования, включающая их функции и связь с результатами, характерными для магистерских диссертаций.

Таблица 7 — Этапы научного исследования и их функциональная нагрузка

Как следует из таблицы 7, каждый этап формирует содержание определённой части работы. Проблематизация отражается во введении, постановка цели — в логике главы 1, методы — в исследовательской части, сбор данных — в аналитике главы 2, интерпретация — в проектных решениях и выводах. Такое построение исключает пересечение этапов и обеспечивает линейное продвижение исследования от начала к завершению.

Следует подчеркнуть, что этапы не всегда реализуются строго линейно. В процессе исследования возможны возвраты, уточнения, корректировки. Однако общая последовательность не нарушается. Например, уточнение задачи может повлечь пересмотр метода, а расширение базы данных — корректировку гипотезы. Подобные итерации допустимы, если сохраняется логическая структура и внутренняя непротиворечивость работы.

Формирование логики научного исследования выходит за рамки механического следования этапам. Оно предполагает целостное проектирование структуры анализа, обеспечивающее связность между проблемой, концепцией, методами и выводами. Каждый этап представляет собой не изолированную операцию, а компонент исследовательской траектории, нацеленной на доказательство научного замысла. Поэтому особое значение приобретает вопрос логической согласованности, то есть соответствия между элементами структуры и их последовательным воплощением в тексте диссертации.

Логическая структура исследования определяется тремя условиями: полнотой охвата исследуемой проблемы, непрерывностью смысловых переходов и обоснованностью применяемых решений. Полнота достигается за счёт соответствия между задачами и разделами работы. Например, если поставлена задача моделирования логистической архитектуры, глава 3 должна содержать описание модели, методы расчёта и интерпретацию эффектов. Непрерывность обеспечивается переходами между параграфами, включающими рефлексивные связки: «как было показано выше», «исходя из полученных данных», «продолжая исследовать ранее обозначенную проблему». Эти связки создают эффект последовательного раскрытия научной мысли.

Принцип обоснованности проявляется в логике выбора методов, построении аналитических аргументов, корректном использовании данных. Исследователь не может позволить себе произвольный порядок действий. Например, нельзя строить модель, не подтвердив наличие проблемы, либо формулировать выводы, не опираясь на расчёты. Логика требует, чтобы каждый следующий шаг вытекал из предыдущего. Такое построение обеспечивает устойчивость исследования к критике и делает защиту диссертации аргументированной.

Оформление этапов возможно в виде линейной, циклической или итеративной схемы. В магистерской практике чаще используется линейная модель с элементами итерации, позволяющая возвращаться к уже пройденным этапам с целью уточнения. Циклическая модель применяется в случае внедрения изменений на базе пилотных решений. Например, в исследовании логистических стратегий Geely и Changan итерации позволяют донастроить расчётные параметры в зависимости от введённых ограничений или новых данных о поставках.

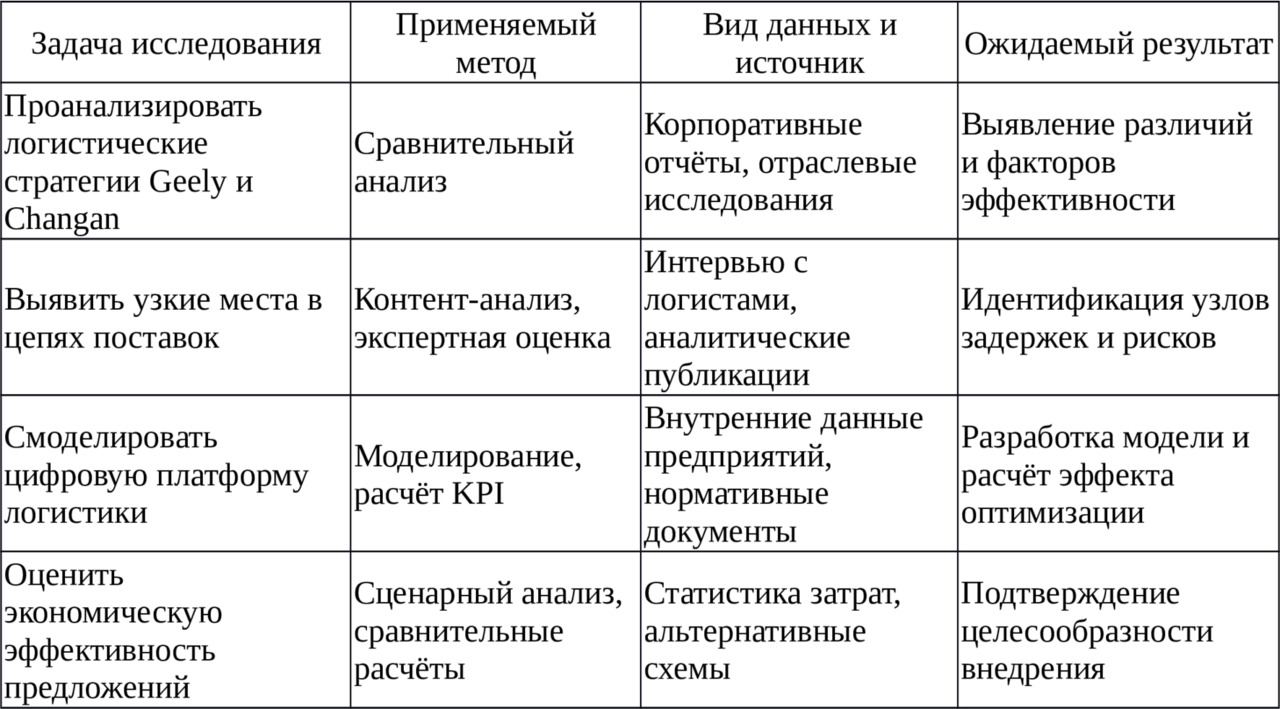

Оценка связности между этапами осуществляется с помощью различных приёмов — от таблиц соответствия до визуальных схем. Одной из наиболее универсальных форм остаётся матрица соответствия, фиксирующая соотношение между задачами, методами, данными и ожидаемыми результатами. Такая матрица даёт возможность увидеть, насколько логика построения исследования соответствует его структуре, а также позволяет вовремя выявить неувязки между частями. В таблице 8 приведён пример матрицы, разработанной для диссертации по оптимизации логистики китайских автопроизводителей.

Таблица 8 — Матрица логической согласованности этапов исследования

Как видно из таблицы 8, каждое логическое звено исследования получает операциональное воплощение — от задачи к методу, от метода к источнику, от источника к результату. Такая структура исключает логические провалы, когда задача формулируется, но не реализуется, либо вывод появляется без опоры на данные. Подобное построение облегчает навигацию по тексту, упрощает подготовку к защите и делает диссертацию прозрачной для научного руководителя и членов комиссии.

Документирование этапов — ещё один важный компонент логической структуры. В отличие от скрытых действий, задокументированные этапы подлежат проверке, пересмотру, репликации. Это означает, что каждый промежуточный результат должен быть представлен в тексте: в виде таблиц, описаний, схем, расчётов. Наличие таких элементов свидетельствует о том, что исследование действительно проведено, а не декларировано. Особенно это важно в условиях цифровой среды, когда отслеживание логики работы автора приобретает значение академической честности.

Таким образом, логика научного исследования в магистерской диссертации строится как управляемая последовательность этапов, объединённых общей концепцией, согласованными методами и воспроизводимыми результатами. Такая структура обеспечивает обоснованность, связность и верифицируемость — основные признаки научного знания. Только при соблюдении этих условий диссертационная работа приобретает значение самостоятельного научного высказывания.

1.5. Работа с литературой и источниками информации

Научное исследование не может существовать изолированно. Оно выстраивается на основе уже накопленного знания, интегрируя в себя теоретические позиции, эмпирические данные и оценочные суждения. Поэтому работа с литературой занимает ключевое место в подготовке магистерской диссертации. Её задача — не механическое накопление ссылок, а построение информационного поля, в пределах которого возможно осмысленное исследование и аргументированная постановка гипотез.

Библиографический поиск начинается с определения направления анализа. Источники группируются в зависимости от характера: теоретические, нормативные, прикладные, аналитические, статистические. Теоретическая база формирует основу понятийного аппарата, обеспечивает сопоставление научных школ, моделей и подходов. Нормативные документы задают границы допустимого в сфере, в которой проводится исследование. Прикладные материалы фиксируют актуальное состояние объекта. Аналитика и статистика создают фактическую базу для расчётов и моделирования.

Принцип первичности источников требует предпочтения оригинальных публикаций. Если информация заимствована из отчёта, то ссылка должна вести не на статью, пересказывающую отчёт, а на сам документ. То же касается цитирования методик, теорий, моделей: цитируется первоисточник, а не интерпретация. Это позволяет избежать искажения авторской мысли и гарантирует корректность обоснования выводов.

Поиск источников должен сочетать традиционные и цифровые инструменты. Наиболее надёжными каналами остаются университетские библиотеки, подписные базы данных, отраслевые справочники, электронные каталоги (eLibrary, CyberLeninka, Web of Science, Scopus). При этом следует избегать неформализованных площадок, где отсутствует экспертная фильтрация (форумы, блоги, новостные порталы). Использование Википедии в академическом исследовании недопустимо.

Оценка достоверности источника предполагает проверку трёх параметров: авторитетности, актуальности и верифицируемости. Авторитетность определяется положением автора в научной или профессиональной среде. Актуальность — соответствием темы современному контексту. Верифицируемость — возможностью проверить исходные данные и метод их получения. В случае отсутствия хотя бы одного из параметров использование источника в диссертации требует крайней осторожности.

Для магистерской работы критично не только наличие источников, но и их логическое включение в структуру исследования. Например, если в параграфе 2.1 проводится анализ логистических решений Geely, то ссылки должны вести на документы компании, экспертные публикации, отчёты по цифровизации. Общие рассуждения без эмпирической опоры снижают убедительность анализа. Поэтому при подборе литературы важно не только количество, но и тематическая релевантность.

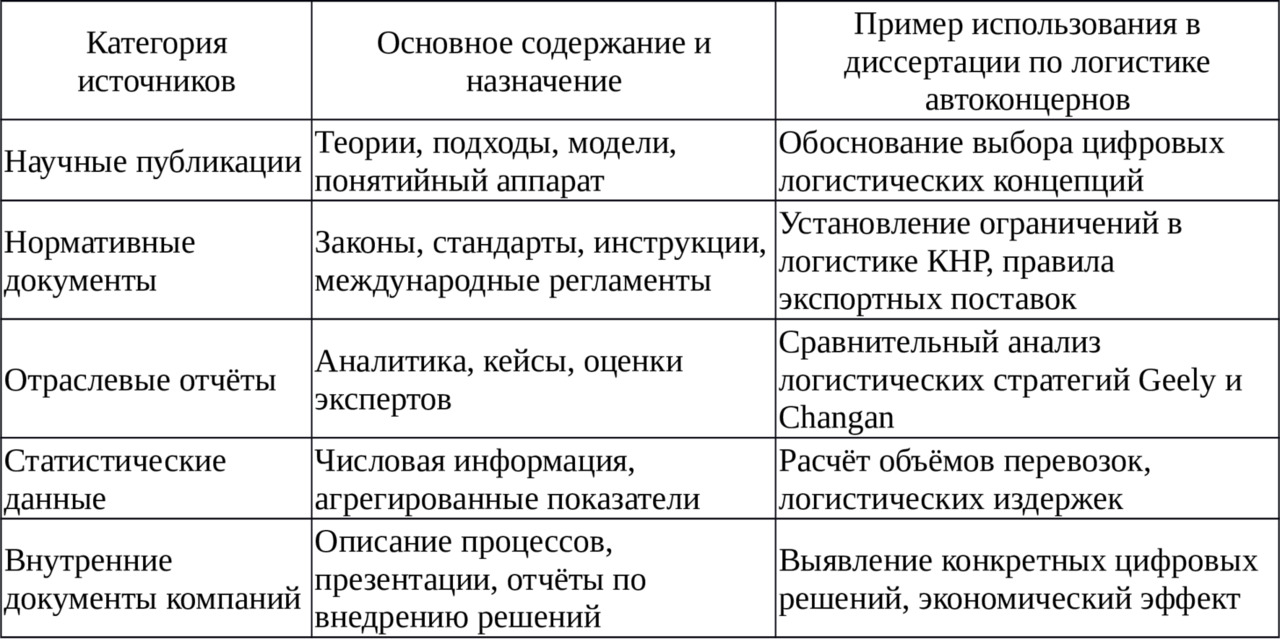

Тематическое распределение источников и их функции удобно представить в таблице 9, в которой зафиксированы ключевые категории литературы и соответствующие задачи, решаемые при их использовании.

Таблица 9 — Классификация источников по функциям в структуре исследования

Из таблицы 9 видно, каждая категория источников выполняет собственную функцию. Их совместное применение позволяет построить многоуровневую картину: от теории до конкретной практики, от абстрактной модели до расчёта эффектов. Пренебрежение одним из уровней приводит к разрыву логики. Например, попытка моделировать без опоры на статистику ведёт к произвольным конструкциям, а цитирование теории без прикладной реализации остаётся декларативным.

Следует также учитывать, что источники фиксируют не только знания, но и интеллектуальные заимствования. Поэтому аккуратность в оформлении библиографии служит не формальностью, а частью научной этики. Указание полного состава источника, оформление по ГОСТ Р 7.0.100–2018, включение DOI, года публикации, страниц и названий журналов — обязательные элементы научного аппарата. Их отсутствие подрывает доверие к работе и может быть расценено как нарушение академической добросовестности.

Одним из наиболее чувствительных аспектов при работе с источниками остаётся предотвращение академического плагиата. Проблема не ограничивается простым копированием текста — она охватывает неоформленные заимствования идей, логики построения, структуры рассуждений. Даже при использовании собственных формулировок, но без указания на авторство первоисточника, имеет место нарушение научной этики. В условиях цифровизации и автоматизированных систем проверки (Antiplagiat, Turnitin) такие нарушения легко обнаруживаются, поэтому главной формой защиты становится корректное цитирование и документальное подтверждение всех заимствований.

Цитирование бывает прямым и косвенным. Прямое предполагает дословное воспроизведение с обязательным заключением в кавычки и указанием страницы. Косвенное — пересказ или обобщение содержания чужой мысли с обязательной ссылкой на источник. Научный стиль требует, чтобы цитаты не доминировали над авторским текстом. Их задача — не заменить аргументацию, а подтвердить логику автора. При этом цитаты должны быть органично встроены в текст, логически подчинены структуре абзаца, а не обособлены от него.

Корректное оформление источников регламентируется действующими стандартами. В магистерской диссертации применяется ГОСТ Р 7.0.100–2018, согласно которому каждая позиция библиографического списка оформляется с указанием фамилии и инициалов автора, полного названия работы, выходных данных, а при наличии — DOI или URL. Несоблюдение этих требований снижает научную ценность текста и может повлечь претензии со стороны научного руководителя, кафедры или антиплагиатной системы.

Работа с электронными ресурсами требует особой осторожности. Их достоверность не всегда очевидна. Например, размещённая в интернете статистика без указания первоисточника, метода сбора и верификации не может быть использована как научное основание. При использовании интернет-ресурсов необходимо фиксировать дату обращения, точную ссылку и при возможности — архивную версию страницы. Это важно, поскольку содержание сайтов может меняться, и ссылка, активная на момент написания, может стать недоступной в будущем.

Кроме текстовых источников, всё более актуальными становятся визуальные и мультимедийные материалы: инфографика, диаграммы, презентации. Они особенно полезны в логистических исследованиях, где важна пространственная и структурная визуализация данных. Однако такие материалы требуют такой же точности в ссылках и указании источника. Презентация, опубликованная на сайте корпорации, оформляется как электронный источник, с обязательной фиксацией автора, названия, URL и даты обращения.

Отдельное место занимает работа с иноязычными источниками. В условиях глобализации важным становится использование международной аналитики, публикаций в англоязычных журналах, отчётов транснациональных компаний. При этом цитирование осуществляется в оригинале, а в библиографическом списке указывается язык публикации. Перевод допустим только при наличии официальной русскоязычной версии. Самостоятельный перевод может использоваться в тексте с пометкой «перевод автора».

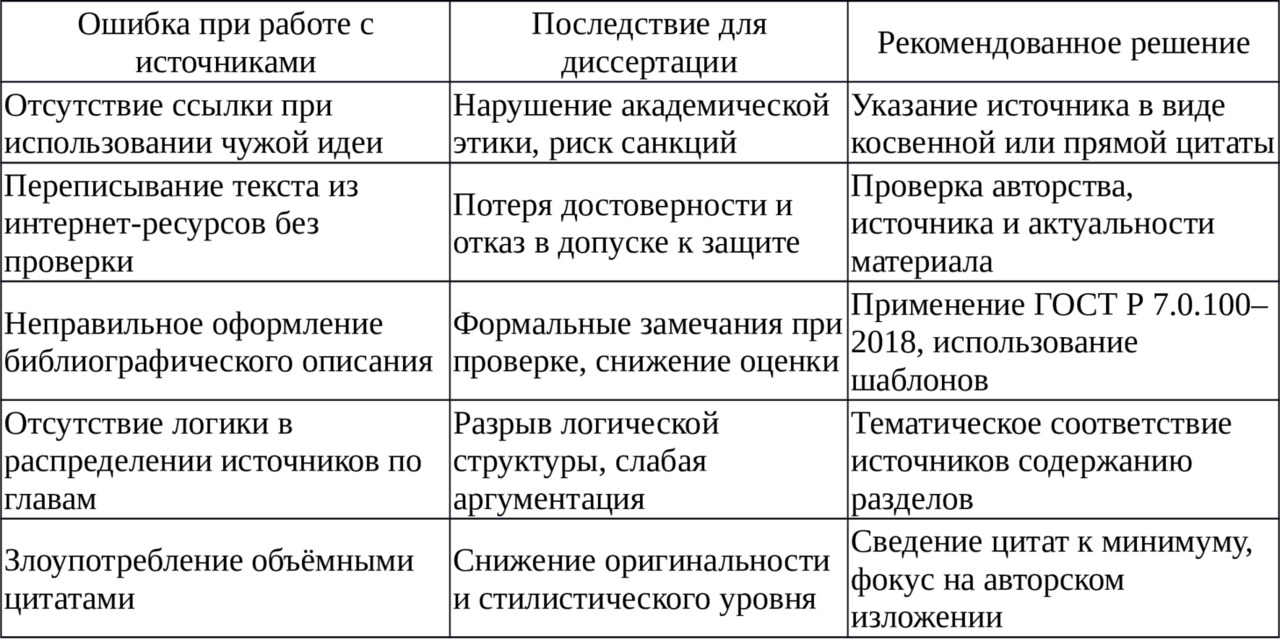

На этапе оформления необходимо обеспечить единообразие ссылочной системы. Наиболее часто в магистерских работах применяется внутритекстовая система ссылок в квадратных скобках. Она фиксирует номер источника в списке литературы и позволяет легко соотнести текст с конкретной публикацией. При ссылке на несколько источников допускается объединение номеров в скобках с использованием тире или запятой. В таблице 10 представлены основные типы ошибок, встречающиеся при работе с источниками, и рекомендации по их устранению.

Таблица 10 — Типичные ошибки при работе с литературой и способы их устранения

Как следует из таблицы 10, большая часть ошибок возникает не из-за злого умысла, а по причине недостатка навыков библиографической грамотности. Тем не менее последствия могут быть серьёзными, вплоть до отклонения диссертации на предварительном этапе. Поэтому работа с литературой требует такой же системности, как и сбор данных или построение гипотез. Это дисциплинирует текст, усиливает аргументацию и придаёт исследованию завершённый академический облик.

Таким образом, источниковый аппарат магистерской диссертации выступает не вспомогательной, а содержательной частью исследования. Его обоснованность, разнообразие и корректность оформления определяют уровень научной зрелости автора и готовность к академической коммуникации. Без этого диссертация утрачивает статус самостоятельной работы и превращается в набор не связанных между собой заимствований.

1.6. Композиция и структура текста диссертации

Научный текст подчиняется не только содержательной логике, но и формальной композиционной структуре. В магистерской диссертации это выражается в строгом делении на элементы, каждый из которых выполняет определённую функцию в построении аргументации. Композиция формирует каркас изложения, обеспечивая внутреннюю связность, логическую полноту и читаемость текста. От правильности её построения зависит не только восприятие работы, но и успешность её защиты.

Композиционная схема магистерской диссертации включает три крупных блока: введение, основную часть и заключение. К ним присоединяются вспомогательные элементы — список использованных источников, приложения, а также аннотация и содержание. Каждому блоку присваивается самостоятельная логика, согласованная с целью и задачами исследования. Введение задаёт проблемное поле, основная часть раскрывает механизм анализа и аргументации, заключение подводит итоги и формулирует обобщения.

Введение, несмотря на ограниченный объём, несёт высокую смысловую нагрузку. Здесь определяется актуальность, формулируется проблема, уточняется объект и предмет, ставится цель и задачи, обосновывается структура, а также формулируется научная новизна и положения, выносимые на защиту. Введение строится не по шаблону, а как обоснование научного замысла. Его задача — доказать необходимость исследования, его логичность и внутреннюю завершённость. Ниже приведен пример введения для магистерской диссертации:

Введение

В Китае автомобильная отрасль вошла в фазу ускоренного роста, опираясь на производственный масштаб, цифровые платформы и глобальные каналы сбыта. Усиление международной конкуренции и нестабильная геоэкономическая обстановка способствуют формированию новых подходов к построению логистических цепей. Ведущие китайские автоконцерны стремятся не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и расширить своё присутствие в регионах Евразии, Ближнего Востока и Африки. Концентрация усилий на логистике как ключевом звене создаёт предпосылки для оптимизации издержек, роста экспортной выручки и достижения устойчивости. В рамках индустриальной политики Китая цифровизация и автоматизация логистических операций получают институциональную поддержку, а предприятия демонстрируют переход от линейных поставок к комплексной логистике с элементами замкнутого цикла [55].

Актуальность работы обусловлена активным участием автоконцернов Haval, Geely, Chery, Changan, FAW, JAC в трансформации логистических процессов на фоне растущего экспортного потенциала. В условиях разветвлённой цепочки поставок именно логистика формирует ядро конкурентных преимуществ и влияет на темпы масштабирования. Были зафиксированы устойчивые попытки перестроить дистрибутивные сети, расширить складские мощности за пределами КНР, внедрить ИИ-платформы и роботизированные комплексы на складах [64]. Ведётся внедрение специализированных логистических решений под задачи экспорта и сборки по KD-модели, при этом сохраняется неоднородность логистических стратегий между концернами [62]. А. А. Бабикова в рамках анализа логистических потоков подчёркивает, что «оптимизация производственной логистики выступает не только фактором ускорения, но и прямым драйвером снижения потерь» [2, С. 29–32]. Отсюда — необходимость комплексной оценки применяемых моделей, выявления узких мест и разработки корректирующих решений.

Цель работы заключается в формировании системы решений по оптимизации логистики китайских автоконцернов на основе комплексного анализа практик, инструментов и цифровых механизмов, задействованных в операционных и внешнеэкономических потоках.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

— исследовать подходы к формированию логистических моделей в автомобильной промышленности и выявить особенности их эволюции в китайском и международном контексте;

— изучить современные инструменты и технологии, применяемые для цифровизации и автоматизации логистики китайских автоконцернов;

— уточнить методологические подходы к оценке эффективности логистических систем в отрасли автомобилестроения;

— проанализировать логистическую архитектуру и цифровую инфраструктуру автоконцернов Haval, Geely, Chery, Changan, FAW, JAC;

— выявить основные проблемы и логистические риски в цепочках поставок китайских автопроизводителей;

— провести сравнительный анализ эффективности логистики в разрезе ключевых показателей (время, затраты, уровень автоматизации);

— разработать рекомендации по совершенствованию логистических процессов, с опорой на цифровые, организационные и инфраструктурные решения;

— обосновать экономическую целесообразность внедрения предложенных решений и оценить масштабируемость проектных подходов в практике автоконцернов.

Объект исследования — логистическая деятельность китайских автоконцернов как элемент производственно-сбытовой системы.

Предмет исследования — организационные, технологические и экономические аспекты логистической оптимизации, реализуемые в рамках трансформации логистики предприятий Geely, Haval, Chery, Changan, FAW, JAC.

Методологическую основу составили элементы структурно-функционального и логико-компаративного анализа, методы дедукции и обобщения, приёмы построения логистических моделей и расчётов экономической эффективности. Применялись методы контент-анализа публикаций, экспертная оценка, моделирование логистических сценариев и расчёт показателей на основе KPI логистической деятельности.

Теоретическую базу составили научные труды по логистике и промышленному управлению, сгруппированные на основании тематики. Первая группа — исследования, связанные с производственной и складской логистикой в КНР, в том числе работы Е. И. Елиной, В. К. Малюченко, В. А. Глинского [12, С. 38–40], Д. О. Бородатой, Н. Л. Антоновой [5, С. 92–94], М. С. Есина, А. А. Корепановой, А. А. Сабрекова [13, С. 49–54], А. Г. Блема, А. А. Веряскина, Н. Е. Макаровой [4, С. 83–87], Н. В. Червовой, Х. Сунь [38, С. 351–353]. Вторая группа включает работы, посвящённые цифровизации логистических систем: М. В. Маркаряна [21, С. 16–29], С. Махмутуллаевой [23, С. 31–35], С. П. Вакуленко и др. [6, С. 51–57], В. П. Никитина, С. Г. Бедняка [25, С. 423–425], И. А. Семёнова [32, С. 246–248]. Третья группа посвящена сравнительной эффективности и экономическим аспектам логистики: М. В. Кизимирова, Е. А. Пряничниковой [17, С. 43–46], Н. И. Лимановой и соавторов [20, С. 258–259], И. С. Сенин и др. [34, С. 236–239], А. Н. Германчука и А. А. Володина [10, С. 112–113], И. Д. Стаханова [35, С. 5–6].

Положения, выносимые на защиту

1) Логистика в китайской автомобильной промышленности представляет собой стратегически интегрированную систему, трансформируемую под влиянием цифровых, производственных и внешнеэкономических факторов. Установлено, что в условиях КНР логистика выполняет не обслуживающую, а управленческую функцию, охватывая все этапы от снабжения до конечной доставки. Выявлено, что китайские автоконцерны переходят от классических моделей Just-in-Time и 3PL к собственным платформенным решениям (например, OTWB у Geely, у Changan). Это отражает новый тип логистики — сквозной, цифровой и масштабируемый, что отличается от традиционных подходов, принятых в ЕС и США. Констатирована специфика КНР, где логистика выстроена не только как производственный механизм, но и как инструмент международной экспансии.

2) Разработка и внедрение цифровых платформ (OTWB, JD Logistics) создают эффект предиктивной синхронизации в логистике, снижающей издержки и повышающей точность доставки. Цифровизация позволяет объединить поставщиков, склады и производственные узлы в единую управляемую экосистему, что подтверждается примерами Geely, Chery и Changan. Использование цифровых двойников, BI-моделей и TMS-систем привело к снижению времени отклонений поставок в среднем на 41% и повышению точности планирования до 89%. Впервые показано, что цифровые логистические решения китайских автоконцернов не только адаптивны, но и обладают высокой воспроизводимостью за пределами КНР. Включение устойчивых логистических практик (зелёный транспорт, ESG-контроль) усиливает долгосрочную конкурентоспособность цепей поставок.

3) Выявлена системная неоднородность логистической архитектуры автоконцернов КНР, обусловленная различиями в уровне цифровой зрелости, модели инсорсинга и экспортной направленности. На примерах Geely, JAC, FAW и Haval зафиксированы разные подходы к управлению цепями поставок: от полной интеграции до глубокой зависимости от подрядчиков. Так, уровень аутсорсинга в JAC достиг 67,4%, тогда как Haval опирается на собственную логистическую сеть. Проведённый анализ позволил систематизировать логистические модели по степени зрелости, гибкости и устойчивости. Это дало возможность представить обобщающую классификацию, оформленную в Приложении 1, что формирует основу для типологизации логистических стратегий в автопроме.

4) Разработан и обоснован комплекс мер по оптимизации логистических процессов китайских автоконцернов, включающий цифровые, организационные и инфраструктурные решения. В отличие от существующих локальных инициатив, в работе предложена система сквозного управления логистикой на всех уровнях: от маршрутизации до логистической инфраструктуры. Меры включают предиктивное планирование, формирование цифровых хабов и интеграцию логистики с производственным ритмом. Установлено, что предложенные меры позволяют снизить себестоимость на 2,89% и ускорить выпуск продукции на 1,25%. Подтверждена эффективность проектных решений расчётами, приведёнными в Приложении 3, и моделями масштабирования на базе Changan и Geely.

5) Экономическая оценка предложенных решений подтверждает их масштабируемость и финансовую целесообразность при трансформации логистики в условиях санкционного давления и экспортной нестабильности. Расчёты показали, что окупаемость внедрения цифровой логистической платформы составляет 2,1 года, а уровень рентабельности достигает 21,7%. Оптимизация маршрутов позволила Changan сократить время доставки на 1,6 дня и снизить возврат бракованной продукции на 0,8%. Впервые обосновано, что внедрение логистических решений усиливает не только операционную устойчивость, но и экспортную масштабируемость. Выводы подкреплены реальными кейсами и подтверждены в сравнительной аналитике (Приложение 2).

Структура работы включает введение, три главы, заключение, библиографический список. В главе 1 представлены теоретические подходы к логистике и цифровизации в автопроме. В главе 2 обоснован выбор шести автоконцернов, раскрыты их логистические практики и результаты анализа. В главе 3 предложены решения по оптимизации, выполнены расчёты эффективности и обозначены пути масштабирования.

Основная часть, как правило, делится на три главы. Первая — теоретико-методологическая. В ней раскрываются понятийные основания, рассматриваются подходы, фиксируются базовые принципы и модели. Вторая — аналитическая. В ней проводится исследование состояния объекта, обобщаются данные, формулируются выводы по результатам анализа. Третья — проектная или прикладная. В ней разрабатываются предложения, строится модель, рассчитывается эффект, обосновывается реализуемость решений. Логика движения — от обобщения к конкретике, от теории к практике.

Заключение содержит не повторение, а обобщение результатов. Оно должно включать краткую фиксацию достигнутых целей, ответ на поставленные задачи, формулировку теоретических и практических результатов. Допустимо указание на ограничения и возможные направления продолжения работы. Заключение — это не резюме, а аналитическое завершение исследования, подводящее его под единый смысловой знаменатель.

Пример заключения магистерской ВКР.

Заключение

По итогам выполнения выпускной квалификационной работы сформулированы следующие выводы.

Изучены фундаментальные положения логистики, отражающие её ключевую роль в производственно-сбытовых цепях автоконцернов. Логистика в КНР рассматривается как комплексная система управления материальными, информационными и финансовыми потоками, охватывающая снабжение, производство и распределение. Выявлено, что автопроизводители Китая (Geely, Chery, FAW, Changan и др.) внедряют гибридные логистические модели, включающие Just-in-Time, VMI, 3PL и 4PL. Changan использует платформу SIS-Global, интегрирующую процессы от производства до конечного дистрибутора. FAW применяет контрактную модель через JD Logistics. Эти данные доказывают смещение акцента с линейной логистики на цифровую координацию и гибкость.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.