Бесплатный фрагмент - Сокровища моего отца

Эту книгу я пообещала себе написать почти десять лет назад, в мае 2012, когда папы не стало. Как передать то, что остается после человека? Тот его огромный мир, который уходит вместе с ним, который ты знала, жила в нем и очень не хочешь, чтобы этот мир бесследно исчезал. Да, остались книги папиных стихов. Но мне хотелось поделиться очень личным, и это даже не мои воспоминания о нем, это было бы слишком просто и банально.

Я не помню точно, когда папа вместо сказок на ночь стал рассказывать мне истории из своего детства. Но с тех самых пор никакие книги мне уже не были так интересны, как папины рассказы. Я вспоминаю, как бежала после всех вечерних процедур в пижаме в свою кровать, ложилась, выключала яркий свет, включала ночник и звала:

— Папочка! Я готова тебя слушать!

Папа приходил и осторожно уточнял, на каком месте он остановился. Я, конечно же, всегда четко помнила. Это сейчас я понимаю, что в жизни взрослых бывают дни, когда хочется просто лечь, чтобы тебя никто не трогал, бывают дни депрессии и отвратительного настроения… У папы мог быть точно такой же плохой день, но это никогда не заставило его отменить традицию наших вечерних историй, ни разу.

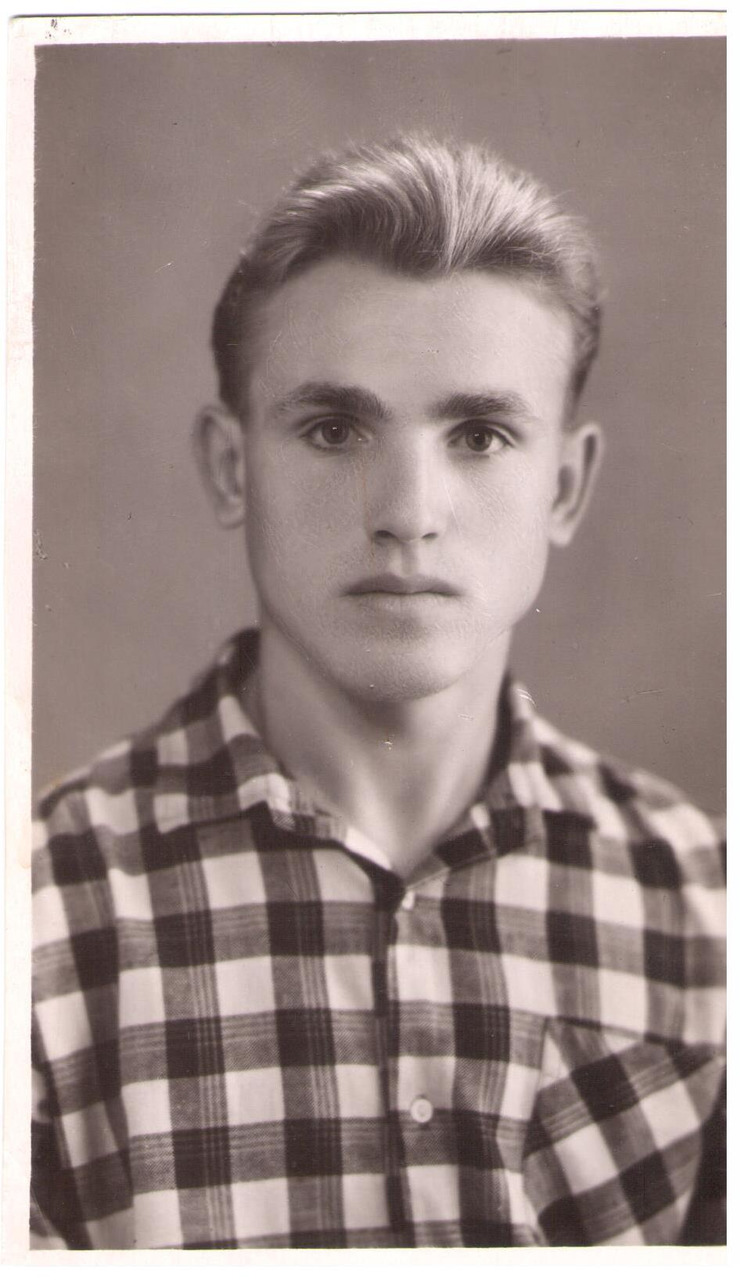

Я слушала папины рассказы о деревне, и, казалось, видела те места: вот широкие луга, вот его дом, вот дома его друзей, а вот та самая Генкина гора. Эх, мне бы сейчас лыжи! Почему так трогали эти истории? Наверное, отчасти потому, что для городской девочки деревенский быт — своего рода экзотика. Тогда я не понимала до конца, что такое жизнь после войны, голод и другие трудности. Жизнь в деревне казалась исключительно романтичной. Но главная причина была даже не в содержании историй, а в том, как папа их рассказывал. Как загорались его глаза, вспоминая шалости с друзьями, как он старательно прятал от меня слезы, рассказывая об отце… Я думаю, папе нравились наши вечерние посиделки, так как в эти моменты он снова чувствовал себя тем деревенским мальчишкой, у которого вся жизнь впереди, у которого живы и отец, и мама, и друзья…

Я долго не понимала, как писать эту книгу. Садилась, что-то набрасывала, зачеркивала… Потом безумно боялась забыть какие-то истории. Так прошло девять лет. И этой весной, в не самый простой период жизни, когда мне срочно необходимо было занять себя чем-то и отвлечься, я вдруг точно поняла, какой должна быть эта книга. Я пыталась писать ее от своего имени, а это неправильно. Теряется вся магия повествования. Фактически это папина книга, поэтому рассказчик здесь — он. И как только я поняла, что нужно писать именно от его лица, все истории волшебным образом стали вспоминаться одна за другой. Потом пришла идея дополнить книгу папиными стихами и фотографиями. Видимо, с небес дали добро, так что за лето рукопись была готова.

Название «Сокровища моего отца» возникло благодаря французскому писателю Марселю Паньолю. Этим летом я прочла его автобиографические произведения о детстве, одно из которых называлось «Слава моего отца». У него слава, а у меня — сокровища. Для отца действительно его детские воспоминания были самыми драгоценными сокровищами. Он периодически приезжал в родные края на встречу с земляками, читал свои стихи школьникам. Такие поездки заряжали его и придавали ему сил. И еще он вел переписку с земляками. Нет, не через интернет, это было для него слишком скучно. Они писали друг другу настоящие длинные бумажные письма. И вот уже почти десять лет эту традицию продолжает моя мама, теперь она пишет бумажные письма папиным землякам, и мне это так нравится.

Я посвящаю эту книгу прежде всего, конечно, своему отцу, Геннадию Ивановичу Горельникову. Его сестре, моей тете и героине нескольких историй — Шабаевой Зое Ивановне, которой не стало в начале 2020-го. И еще — всем жителям села Волхонщино и тех краев в Пензенской области, папиной малой родине, где удалось побывать и мне и куда я надеюсь еще вернуться. (Анна Горельникова)

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Пожалуйста, прошу вас, не печальтесь,

Что стали ваши головы седеть;

Хоть изредка, но в детство

возвращайтесь

За тем, чтобы душой не очерстветь.

Почаще фотографии смотрите,

Оставшиеся с отроческих лет;

На них и лица, и сердца открыты,

И доброта глядит на белый свет.

На них ещё наивны и просты мы,

В спокойных взглядах помыслы чисты…

Пока ещё на лицах не застыли

Житейской искушённости черты.

Нет злобы дня и нет на ближних злости,

Что к взрослым обретаются годам.

Тогда так просто хаживали в гости,

Подругам доверяя и друзьям.

…Друзьям своим я многое прощаю,

Припоминая клятвы и мечты,

И свою память в детство возвращаю,

В тот мир добра, любви

и чистоты.

ИСТОКИ

Я родился в год начала Великой Отечественной войны, 10 декабря 1941 года в деревне Зыбино Пензенской области. Сейчас этой деревни на карте уже не отыскать — все давно разъехались. Осталось соседнее село Волхонщино и районный центр Кондоль. Но если вы будете в тех краях и встретите местных постарше, они обязательно вспомнят нашу небольшую деревеньку.

Где в красном зареве рассвет,

Где в небе коршуна паренье,

Стояла тихая деревня,

Которой ныне просто нет.

Где были избы — сплошь бурьян.

А я примчался снова в гости

К крестам унылым на погосте, —

И боль в душе от этих ран…

Душой волнуясь и скорбя,

Успокоенья не нашедший,

Прошу прощенья у ушедших

И за других, и за себя.

Среди звенящей тишины,

По-детски верящий в удачу,

Я вдруг ссутулюсь и заплачу

От чувства собственной вины,

Что у другой совсем реки

Внимаю я другим наречьям…

А как мечтал увековечить

Всех вас, родные земляки!

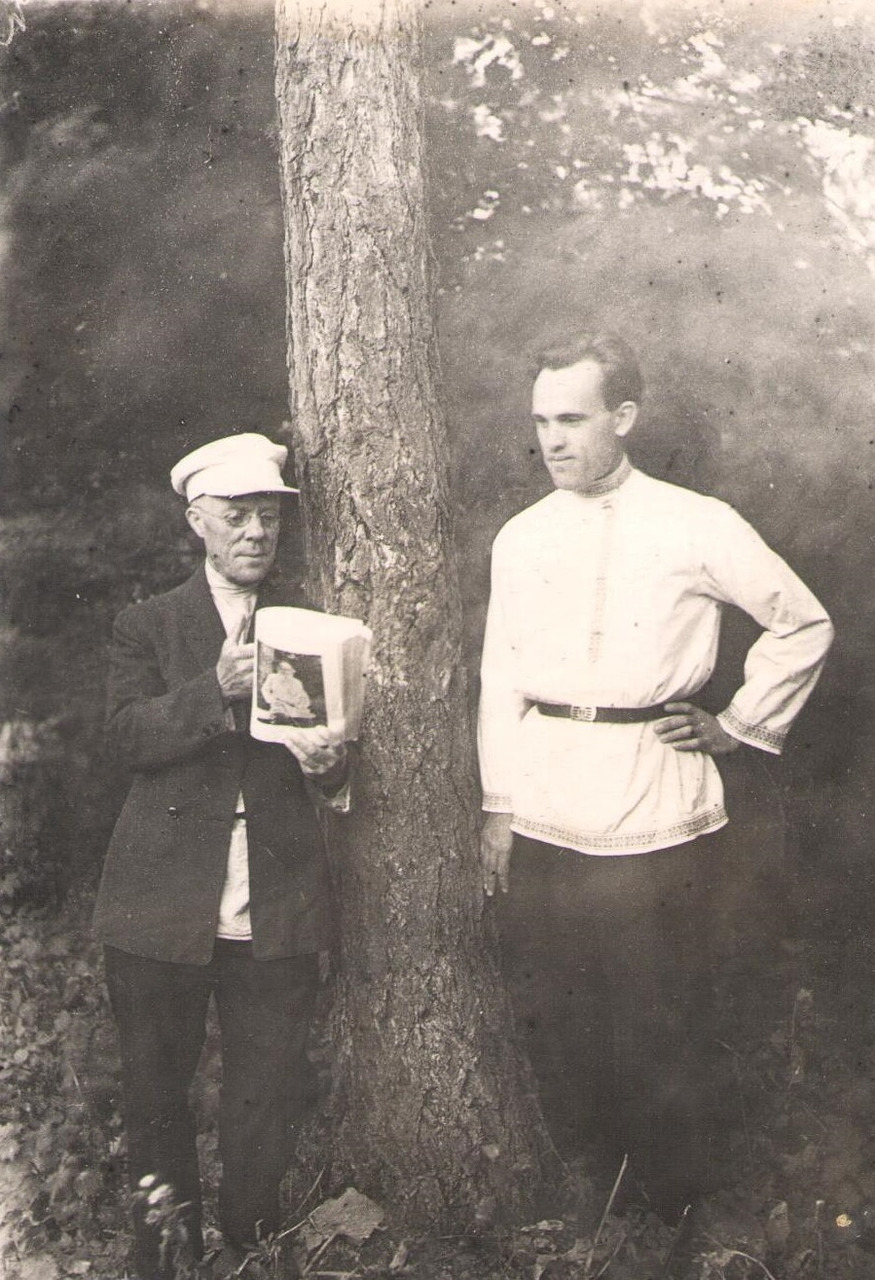

Родился в семье сельских учителей. Мама, Клавдия Ивановна, преподавала в школе русский и литературу. Отец, Иван Никитич, — математику. Но когда я родился, уже вовсю гремела Великая Отечественная война, отец был призван на фронт, поэтому наша встреча с ним — отдельная глава моей истории. Моя мать родилась в купеческой еврейской семье в городе Саратове, а отец был из здешних, зыбинских. Поэтому семья матери отнеслась к ее избраннику весьма скептически и брак не одобряла. К тому же, они сильно сомневались, что Клавдия, не привыкшая к деревенской жизни, справится с непростым бытом и хозяйством. Но мама справилась и даже привыкла, хотя тоска по саратовской юности то и дело мелькала в ее рассказах. К моему рождению в семье уже была двухлетняя девочка Зоя, моя старшая сестра. И еще с нами жил дедушка Никита.

О дедушке Никите можно было бы написать не то, что главу, а отдельную книгу, потому что он и вправду был легендарной личностью. В юности промышлял тем, что участвовал в кулачных боях и весьма преуспел в этом деле. Кроме того, он обладал идеальным музыкальным слухом и голосом, умел играть на многих инструментах и был желанным гостем на всех застольях и праздниках. И история любви у дедушки была еще покруче, чем у моих родителей. Бабушку Анну, которая жила в обеспеченной и благополучной семье, дед Никита просто выкрал. То есть, не совсем выкрал, конечно. Они вместе бежали от ее надоедливых родственников строить свою любовь и семью. Бежали подальше и в итоге остались в этих краях. Бабушки к моему рождению уже не стало, а дед Никита работал церковным звонарем и время от времени вспоминал свою юность и устраивал на радость местным кулачные бои.

ЗВОНАРЬ

Мой дед был чудо-музыкантом:

Был скрипачом и ложкарём.

И с этим истинным талантом

Работал просто

звонарём.

И в праздник, от хорошей чарки,

В колокола звонил,

да так,

Что прихожане в платьях ярких

Под звон плясали «краковяк».

Его, безбожника, стращали

И отстраненьем, и судом,

Но, между тем, и уважали

За тот талант, живущий в нём,

За развлеченья без гармошки,

Где, если дед мой струны рвал,

То брал тогда

простые ложки —

И в перепляс пускались ножки

У тех, кто вовсе не плясал.

…Когда куда-нибудь приеду

И там увижу купола, —

Мне так и кажется:

по деду

Ещё звонят колокола.

Так что в моих корнях перемещалось тонкое искусство и знатное происхождение с отпетым хулиганством и авантюризмом. Могу сказать, что такое сочетание мне весьма по нраву.

Впрочем, моя история могла бы закончиться, так и не начавшись.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Когда мне был всего год с небольшим, я сильно заболел. Судя по рассказам мамы, это было воспаление легких. Температура не падала, я перестал кушать. Мама молилась день и ночь. Когда мне стало совсем плохо, она написала отцу на фронт письмо, в котором раскаивалась, что не уберегла долгожданного сына. Соседи приходили как будто бы ее поддержать, но на самом деле — проститься со мной. Дедушка Никита был реалистом, поэтому молиться не стал. Он смастерил маленький деревянный гробик и поставил его в сенях к ужасу мамы и сестры. А на реке Няньге в то время был ледоход, так что деревня оказалась отрезанной от внешнего мира и благ цивилизации. Никакой врач из райцентра до нас дойти не мог. Все понимали — дело плохо.

Но, видимо, судьба решила дать мне шанс задержаться на этом свете чуть подольше. Узнав о моей болезни, в деревню по льдинам на реке Няньге каким-то чудом дошла врач из соседней Ханеневки. Ее эвакуировали из блокадного Ленинграда в нашу область. Она пришла к нам домой, дала мне какие-то лекарства, которых здесь было не достать, сделала уколы… И вдруг дело пошло на поправку! У меня появился аппетит, я даже начал ползать по печке, что-то мычать. Мама была на седьмом небе от счастья, сестра радостно со мной играла, соседи приходили праздновать второе рождение. Дед Никита, чертыхаясь и радуясь одновременно, думал, какого черта зря извел столько досок и во что бы полезное теперь переделать мой гробик. В итоге из него получился отличный ящик для рассады. Жизнь пошла своим чередом.

Я не помню имени моей спасительницы, но всю жизнь знал, что возможность каждое утро встречать рассвет подарила мне простая врач из Ленинграда, которая не побоялась, рискуя собственной жизнью, пойти по льдинам в далекую небольшую деревню к больному ребенку, хотя могла бы и не делать этого.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Где берег, заросший полынью,

Леса да просторы полей…

Мне дали хорошее имя

В деревне родимой моей.

Жизнь рано меня опалила,

Окрасив виски в седину,

И мама мне часто твердила:

— Ты дважды родился в войну!

…По чистым в избе половицам

В ту зиму пошёл ты, сынок…

И вскоре, так надо ж случиться, —

Как вдруг заболел ты и слёг.

Да так, что надежды не стало

Тебя излечить и спасти…

Я разум почти потеряла,

Отцу написала:

— Прости, —

На фронт, — что теряю желанного…

Да Бог, видно, что ли помог:

В деревне, ты знаешь, ни странно,

Что новость бежит раньше ног.

И вот в Ханенёвку то ль птицы

Её принесли, не пойму:

Был ледоход, и пробиться

Ни к нам, ни от нас — никому.

Я плакать могла лишь от горя

С сочувствием вдов из села…

Но врач нашу Няньгу в заторе

По льдинам, представь,

перешла!

И тут же взялась за уколы.

— А ну, перестать голосить!

Будь, мама, счастливой, весёлой,

Сын долго у вас будет жить!

…Как ни были б радостно-сладки

Нежданные жизни дары,

Я помню: врачу-ленинградке

Обязан

рожденьем вторым.

ВОРОБЕЙ

Воробей — не певец: его песни

И не песни — речитатив.

В детстве был я в жестокой болезни —

Он стократ повторял мне: « Чуть жив!»

Я в мороз его в детских ладошках

Грел горячим дыханьем своим,

И военные

хлебные крошки

Мы делили все поровну с ним.

А зима наметала сугробы,

Выли ветры в печной трубе…

После долгой и трудной хворобы

Что-то общее было в судьбе

Воробья

и мальчишки больного,

Что упорно цеплялись за жизнь…

И, как высшего блага земного

Мы желали друг другу:

— Держись!

…Не орел я и малого роста,

Над землей не парил в облаках;

Что другим доставалось

так просто, —

Я с киркой брал да с ломом в руках.

Может быть, и порою безвинно

Жизнь хлестала меня, словно плеть, —

Мне живучести воробьиной

Чуть хватало,

чтоб смерть одолеть.

Не однажды и зимняя вьюга

Будет в плаче со мной подвывать:

Потеряю я лучшего друга,

И отца потеряю, и мать.

…Годы шли.

А судьба куролесила,

Столько было

глубоких скорбей…

— Мы ведь живы! — ликующе, весело

До сих пор мне кричит воробей.

МАМА

В раннем детстве меня не без оснований считали маменькиным сыночком. И действительно, я ходил за мамой везде. Наверное, это происходило по большей части от того, что мне очень не хватало отца. Я почему-то постоянно переживал, что и с мамой что-то может случиться.

Самый яркий эпизод таких переживаний был, в принципе, небезосновательным. Я часто вместе с мамой ходил на дойку. Коров доили возле Пчелейки, небольшой речушки в нашей деревне. Мы брали бидоны, которые наполнялись парным молоком и которые я помогал донести до дома. Помню, что нести их было очень тяжело, но осознание того, что я помогаю маме, придавало сил.

— Сынок, устал ты, давай мне, — беспокоилась обычно мама по пути домой.

Я кряхтел, руки немели, но вслух говорил только:

— Мам, да мне совсем не тяжело!

В тот день, получив молока, мама решила пойти еще и на родник, набрать чистой воды. Родник был в стороне от Пчелейки. К нему вела небольшая тропинка, идущая под гору. Каждый день туда приходило много деревенских набирать питьевой воды себе в дома. В тот день меня с бидонами мама оставила стоять на пригорке. Оттуда до родника было около километра. С утра стояла палящая невыносимая жара, а когда мы шли на дойку, то небо уже заволакивали серые тучи. Все шло к дождю. И вот, как только мама ушла, раздались первые раскаты грома. Сначала где-то вдалеке. Спустя несколько секунд небо озарило вспышкой молнии. Не яркой и пока вовсе не страшной. Но удары грома нарастали, и каждый последующий становился сильнее предыдущего, а между ними неизменно сверкала молния. Дождь никак не начинался. Говорят, что такие сухие грозы — самые опасные. Я занервничал и уже пристально всматривался в сторону родника. Оттуда торопились люди. Все шли с коромыслами, ускоряя шаг. Женщины постарше крестились при каждом раскате грома. Мамы все не было. И мне казалось, что прошла целая вечность. Я начал вспоминать все страшные истории, связанные с грозой. Например, в прошлом году в деревне сгорел дом — хозяева не успели поставить в печке заслонку, и через трубу в дом попала шаровая молния. Дом сгорел за считанные минуты. Хорошо, что никто не погиб. Вспоминал рассказы деда о том, как молния ударила в дерево, возле которого он стоял. И так далее, и тому подобное. Гроза мне стала казаться надвигающейся катастрофой! Стоять на месте я больше не мог. Мамы все не было. Я пошел к роднику, стараясь идти максимально быстро и, при этом, не расплескивая молоко из бидонов. Начался дождь. И вдруг кто-то из пробегающих женщин на ходу бросил:

— Ой, как сверкает. Вот так убьет молнией и все! Бежать надо!

И я побежал. Вместе с бидонами в руках, из которых на ходу выливалось молоко, оставляя за мной белую дорожку. Я бежал к роднику и кричал на всю деревню:

— Ма-а-а-ма-а-а!

На меня оглядывались женщины, но мне уже было не до них и не до молока, которого почти не осталось.

И вот, наконец, я увидел знакомый силуэт. Мама тоже ускорила шаг настолько, насколько это вообще было возможно с коромыслом на плечах. Сцена, как в финале какого-то драматического фильма: я бегу с криком, и мама бежит ко мне. При этом вокруг сверкает, а вся одежда на нас насквозь промокшая.

— Сынок, ты чего это? Чего ты, глупый? — мама обнимает меня, гладит по волосам и даже не ругает за пролитое молоко. Мы вместе спешим домой, и почему-то рядом с мамой мне больше не страшна гроза.

После этого случая упреки, что я хвостиком хожу за мамой, стали слышатся еще чаще, но мне было все равно. Правда, будучи школьником, точно такое же беспокойство уже маме доставлял я сам. Мы уходили с друзьями на речку и могли купаться там даже в грозу. А мама в это время ждала дома и переживала.

Переживала она за меня и сестру всю нашу взрослую жизнь. А когда маме перевалило за семьдесят, настал наш черед вновь переживать за нее. У мамы обнаружили диабет, а потом и стремительно развивающуюся гангрену. Ей ампутировали ногу, и после этого она очень быстро угасала. Нужно было подниматься и ходить на костылях, но руки, настолько уставшие от работы в деревне и натруженные за всю ее тяжелую жизнь, совсем не слушались. И мама, всегда твердившая всем вокруг, что «движение — это жизнь», вдруг сама осталась без движения и былой энергии. В марте 1989 года мы с сестрой и нашими семьями отметили мамин юбилей — 75 лет, а в начале июля ее не стало. Помню, что в тот вечер никак не мог это осознать. В голове, словно на кинопленке, прокручивались картины из детства, в том числе и этот эпизод со страшной грозой. Верно говорят: пока живы родители, все мы — дети. И как же не хочется становиться взрослыми.

Я с мамой часто говорю,

Увы, не лично, а с портретом.

И ощущаю я при этом —

Пришел как будто к алтарю.

И каюсь как перед живой,

Что груб порой, горяч, как пламень…

И чувствую: с души, как камень,

Снимается ее рукой.

И в роднике моей души

Светлее помыслы, надежды…

И мама словно бы, как прежде,

Шепнет: «Сыночек, не спеши».

МАМЫ ОГОНЕК

Мне раньше было невдомек,

Когда любуясь небом звездным,

Шел, не спеша, я ночью поздней

И дома видел огонек.

Тот свет в окне грел душу мне

И, возвращаясь среди ночи,

Я был уверен, между прочим:

Мать ждет в полночной тишине.

Потом, волнуясь и любя,

Твердила: «Я вот только встала,

К окну — и сразу увидала,

Узнала издали тебя».

О матерей святая ложь,

Где радость смешана и слезы!

Ты огоньком в душе, сквозь грозы,

К порогу дома нас ведешь.

НАСЛЕДСТВО

Стихи не вспомню наизусть:

Тоска и грусть, как в день осенний…

Среди житейских потрясений

О маме Богу помолюсь.

И вспомню тихое житье

В избе, где жаркой печки пламя

Лицо опять румянит маме,

Моложе делает ее.

Я мамин слушаю романс,

Что мне поет она меж делом…

Стоит весна, и вишни в белом

Сулят счастливый в жизни час.

…О маме сны приходят вновь

Из давней юности и детства —

Мое богатое наследство,

Где мамы ласки и любовь.

ЗАПЕЧНЫЙ ТАРАКАН

В детстве больше всего на свете я любил спать и всегда недосыпал. Нужно было помогать маме по хозяйству, то есть, просыпаться рано. Спал я наверху, на печке, а там тепло, спится сладко. Я мечтал о чем-то своем, о чем мечтают в детстве все мальчишки. Представлял, что такого интересного ждет меня в жизни, какие подвиги и открытия предстоит совершить.

Мои мечты всегда прерывал дедушка Никита:

— Вставай, Геняй! Утро уже, хватит лентяйничать, работа ждет.

— Дед, еще пять минут! — сонно бормотал я.

— Дай ты ему полежать, — вступалась за меня мама.

Но дед не унимался:

— Вставай, таракан запечный! Эх, не в нашу ты породу!

Этот упрек-восклицание я услышу от дедушки еще не раз.

Утро в деревенском доме начиналось с запахов. Мама ставила в печку чугунки с едой, было слышно, как фыркает на огне картошка или какая-нибудь похлебка. Еда была самая простая, но такая вкусная, что никакие деликатесы потом мне так и не заменили кружку деревенского молока с печеной картошечкой. Мама доставала ухватом чугунок, ставила на стол. Запах картошки обволакивал уже всю избу и манил. Я сразу вскакивал и бежал за стол.

— Погоди, Гена, руки обожжешь! — восклицала мама.

Но я, одурманенный магическим ароматом, уже ничего не слышал.

— Конечно, как поесть, так мы опервя планеты всей. А так спим до обеду! — ворчал дед Никита.

Он ел картошку по-другому, с трепетом и уважением.

— Картошка — кормилица наша, — задумчиво произносил дед. — Будет урожай, авось и войну переживем, разобьем немцев.

Дедушка Никита все мое детство пытался научить меня драться. Сначала просто так, без цели, играя. А затем по необходимости. Дело в том, что дед делал для пастухов кнуты. А так как практически никаких игрушек в моем детстве не было, то на улицу я гордо выходил с этим самым кнутом. Зачем? Вертеть его в руках, бить им ветки, крутить как скакалку и прыгать… Приходилось придумывать себе развлечения фактически из ничего. И вот каждый раз, как только я выходил поиграть со своим кнутом, мальчишки постарше его у меня отбирали. Максимум через час моей прогулки. Я прибегал к деду в слезах, на что он всякий раз отвечал:

— Как отобрали? А где синяки? Не могут у пацана просто так что-то отобрать! Ты дрался с ними?

— Нет, — опустив голову, отвечал я.

— Пошли, буду тебя учить!

Дед честно пытался научить меня всем боевым приемам. Но в детстве я был настолько щуплым и стеснительным ребенком, что все усилия деда оказывались напрасными.

— Эх, не в нашу ты породу! — традиционно восклицал дедушка.

В следующий раз я уже возвращался с синяками, но без кнута.

— Отобрали?

— Отобрали, — тяжело вздыхал я.

— Ну, теперь хоть вижу, что дрался. Пошли, другой кнут тебе сделаю!

Я очень хотел, чтобы дедушка за меня вступился и наказал обидчиков. Но он считал ниже своего достоинства лезть в детские разборки. А мне было так необходимо тогда всем показать: пусть отец у меня и на войне, далеко, но тут есть, кому постоять за меня.

Но однажды моим обидчикам не повезло. Вместо деда они познакомились с навыками рукопашного боя моей старшей сестры. Зоя, хоть и была старше всего на два года, отличалась, как бы сейчас сказали, совершенно безбашенным и отчаянным характером. В гневе она могла ударить всем, что попадалось под руку, не взирая на тяжесть предмета и на возможность серьезных увечий для человека. Думаю, из нас двоих именно она пошла в дедову породу. Увидев однажды, как старшие мальчишки меня бьют, отбирая кнут, Зоя подбежала и начала кидать в одного камень, в другого тяжелое бревно, а третьего неожиданно стала лупить ногами. Мальчишки совершенно обалдели от такого натиска, плюнули и ушли. Зоя еще долго кидала им вдогонку все, что плохо лежало на проселочной дороге.

— На, держи свой кнут, — отдышавшись от схватки, сказала сестра. — Еще раз отберут — мне скажи, голову им оторву.

Удивительно, но после ее вмешательства мальчишки оставили меня в покое. А потом у меня появились близкие друзья, с которыми мы вечно пропадали на прогулках и уже сами бедокурили напропалую. Но об этом позже. Расскажу лишь, что гораздо позже, в Уфе, я все же понял, что занятия деда рукопашным боем со мной не прошли даром. В студенческие годы я подрабатывал… вышибалой на танцплощадке в парке. Да, да! Каких случаев там только не происходило! Каждый вечер находились не совсем трезвые парни, пристававшие к девушкам, не желающие уходить после закрытия, заказывавшие свою музыку… Всех приходилось останавливать и часто — физически. Наверное, как бы сейчас сказали, таким образом я «закрыл свой гештальт» из детства. «Дед бы сейчас мной гордился», — думал тогда я.

Но вернемся в Зыбино. Был у дедушки Никиты еще один ритуал, который я ненавидел всей душой и всячески пытался избегать, но безуспешно — баня по субботам. «Что может быть такого страшного в бане?» — спросите вы. В самой бане — ничего. Но то, как дедушка Никита парился и хлестал меня веником, я запомнил на всю жизнь! Итак, веник готовился заранее, замачивался особым образом в травяном отваре. Дед топил баню по-черному. Обычно для этой цели использовал березовые или дубовые дрова. Когда баня была готова, стенки окатывал водой из кадушек и давал настояться пару. И вот затем начиналась моя экзекуция. Дед хлестал веником сначала себя, затем брался за меня. Казалось, что он бьет меня розгами или раскаленными прутьями. Но сопротивляться было бесполезно.

— Чаво кряхтишь? Кто из нас дед, ты али я? — кричал он, неистово избивая себя веником. — Смотри, ну, красота же! Здоровье!

Из бани я выходил в полуобморочном состоянии и сразу падал в кровать. Утром всегда смотрел на спину, ожидая увидеть там следы «побоев» веником. Но нет, баня действительно творила чудеса. После крепкого сна я был бодр и полон сил.

— Дед, конечно, прав, — размышлял я про себя. — Но это просто невыносимо! Ненавижу бани!

Как оказалось позже, такая нелюбовь к баням передается по наследству. Когда мы попытались мою маленькую дочь попарить в бане (ей тогда было года три), Аня убежала, как только открылась дверь, откуда на нее пошел густой пар. Убежала и наотрез отказалась идти в «это очень страшное место», как она назвала баню.

— Вся в отца, — вздохнула жена.

— Это точно, — согласился я, вспоминая себя в детстве.

На угоре все дома

Издалёка видно…

Не дворцы, не терема

А душе обидно,

Что стоит давно угор —

Лишь две-три избушки,

Как задумчивый укор

Прежней деревушки.

Все оставили её

По-над Няньгой-речкой,

И нашли себе житьё

Кто трудней,

кто легче.

Никого я не сужу —

Это их решенья.

За себя одно скажу:

Попрошу

прощенья,

Что уехал, как пропал,

О селе не ведал…

Может, крест давно упал

На могиле деда.

Дом — и тот я не найду,

Ни печи, ни сруба…

Погрузилось в лебеду

Всё, что было любо.

Нет избы, что до сих пор

В снах цветных мне снится…

От крыльца — большой простор,

На просторе птицы

Будят землю ото сна,

Землю в дымке талой…

Приходила к нам весна

Раньше всех, пожалуй.

В снах цветных,

в былой поре

Стариков увижу:

— Мы на зыбинской горе,

К солнышку-то

ближе!

Ты, мальчонка, не тужи,

Пусть взгрустнется малость.

Лишь бы солнышко души

При тебе осталось.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Я не помню точно возраста, в котором понял, что мой папа на войне. Наверное, почти сразу, как начал говорить и что-то осознавать, я спрашивал о нем. Мама читала нам его письма. Причем, это был целый ритуал. Получив письмо, она сначала открывала его быстро сама, пробегала глазами, нет ли там тревожных новостей, крестилась и плакала. После этого зачем-то наряжалась, сажала нас всех за стол и торжественным голосом, то и дело прерывающимся всхлипываниями, читала отцовское письмо. Мы слушали, как завороженные. Дедушка Никита обычно стоял в дверях, то и дело выходя в сени. Как я заметил однажды, в такие моменты наш грозный дед тоже, как и мама, начинал плакать. Но, естественно, не мог показать нам такую слабость, поэтому постоянно выходил из избы, скрывая свое лицо. Я слушал письма и все пытался представить: какой же он, мой отец? Конечно, были фотографии. Но это все не то. Какой у него голос? Улыбка? Запах? Какой же он, узнаю ли я это?

Наступил победный 1945 год, прошло 9 мая, затем парад в Москве. Отца не было. В деревню начали возвращаться солдаты с фронта. Праздничные встречи то и дело проходили у соседей. Отец не возвращался. Я все смотрел на его фотографии и уже не верил, что когда-нибудь увижу его.

— Мама, ты все врешь, он никогда не вернется, — закричал я однажды матери, надеясь внутренне, что она меня успокоит и переубедит. — Если бы он был жив, он бы давно пришел! Значит, его или убили, или мы не нужны ему больше!

Мама заплакала. Я понял, что озвучил ее самые темные мысли и опасения, обнял ее и замолчал.

Я помню, что сидел за столом, как вдруг в сенях скрипнула дверь, и в избу вошел красивый высокий мужчина в военной форме. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, не зная, что сказать, и эти секунды казались мне вечностью. Наше оцепенение прервала мама, выбежав из дальней комнаты и бросившись не шею отцу. Да, это был мой отец! Он вернулся.

Я не помню, что мы тогда говорили друг другу. Все это как будто в тумане. Но точно помню, как отец взял меня на руки, я прижался к нему, ощущая запах солдатской шинели, и впервые в жизни почувствовал себя таким защищенным, таким спокойным и умиротворенным, каким, наверное, не чувствовал никогда до этого. Он что-то мне говорил, но я ничего не понимал и просто смотрел на него, улыбаясь. Рассматривал пуговицы на шинели, трогал его за щеку и не мог поверить, что тот человек с фотографии наконец стал реальностью. Мне хотелось сообщить всему миру о своем счастье! Мой отец — герой! Достаточно было просто посмотреть на него, чтобы понять это.

Папа прошел всю войну, участвовал в освобождении Берлина и находился там после. Они с солдатами разминировали военные объекты. Из Германии своим домашним он привез сувениры. Сестре Зое необыкновенную большую куклу, маме что-то из одежды, деду губную гармошку, а мне солдатиков. По тем временам это были такие игрушки, которых не было ни у кого. Местная детвора никогда и не видела ничего подобного. Поэтому когда сестра выходила на улицу с куклой, а я с солдатиками, мы чувствовали себя местными героями. Вокруг собиралась вся детвора. Девчонки выстраивались в очередь поиграть с Зоиной куклой, а мальчишки с неподдельной завистью и восхищением рассматривали моих солдатиков.

— Повезло тебе, Генка, отец вернулся, — грустно сказал как-то мой друг Шура Шилов, папа которого погиб на фронте еще в самом начале войны.

Я понимал, что очень повезло, и чувствовал себя в эту пору самым счастливым на свете.

«Я НЫНЕ СТАРШЕ СВОЕГО ОТЦА…»

Так долго он не приходил с войны,

Что мы с сестрою ждать его устали…

А он вошел — в избе средь тишины

Так громко звякали его медали.

Да солнечной улыбкою своей

Он растопил весь лед

большой разлуки…

Мы бросились с сестрою, кто быстрей,

В тот миг к нему, в его большие руки!

Потом и мама радостной вошла

В заиндевелой шали, как в накидке,

И весть уже катилась вдоль села:

«С войны пришел Иван Никитич!»

А на дворе февраль вовсю кружил,

И нам с сестрою,

ждать отца уставшим,

Напрасно мой товарищ говорил:

«Ваш, как и мой, знать,

без вести пропавший».

И вот отец живой, и радостью в избе,

Казалось все и пело, и светилось!..

Я мал был, но вдруг понял, что в судьбе,

Как в сказке, очень доброе свершилось.

…Жаль, в сказке той

я прожил лишь шесть лет,

Но от отца я многое запомнил:

Встречать в труде с надеждою рассвет,

Иметь в земле, как силу, свои корни.

«- Еще, сынок, как заповедь усвой, —

Он говорил, — судьба пусть бьет несчетно,

Ты на ногах еще прочнее стой:

Мужчиной быть и трудно, и почетно!»

Пусть у отца судьбина нелегка:

Война здоровья отняла так много…

Мне видится: как будто в облака

Уходит он от нашего порога

С надеждою уже в другом краю

Учительствовать,

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.