Бесплатный фрагмент - Сказ о Кугыже

Предисловие

Началось все с того, что я посетил курс «Магические истории и сказки» Светланы Патрушевой. Если еще точнее, то, конечно, еще раньше, когда стал глубже задумываться над жизнью своей, над внутренним состоянием, паттернами реакций и прочими подобными вещами. А также пробовать складывать буквы в слова, дабы в стихах и прозе выразить назревшие в душе смыслы.

Но в виде сказочных историй все это появилось с вышеуказанного курса. Слушая голос Светланы, выполняя задания, я почувствовал — мое. Сказки стали приходить. И выражать свои мысли и чувства через них оказалось намного легче и органичнее, чем в других, пробуемых ранее форматах.

Так появился Кугыжа, шаман. Почему шаман? Тут все просто. Ведь шаман — это не только фигура для отправления религиозных обрядов, но и, не в последнюю очередь, человек ищущий и думающий. Как раз то, что нужно для исследования своих внутренних состояний и определения своего места среди окружающего.

В поисках решения своих проблем, Кугыже случается путешествовать по физическому миру и дорогами духов. Добывать волшебные артефакты, получать помощь от предков, нематериальных сущностей, встречаться с волшебными существами. Удача мероприятий зависит от осознания и осмысления им своих чувств, реакций и отношений ко всему, с чем он встречается на жизненном пути. На этом пути тесно переплетается мистическое и обыденное — это стирает грань между данными сторонами жизнь, объединяет их.

Может оказаться интересным встретить в этих лишь отчасти волшебных историях себя, свои боли и терзания. Сказка знакома нам с детства и воспринимается без лишнего напряжения даже когда речь идет о серьезных вещах. Это дает возможность снять некоторые автоматические блоки, и позволить выглянуть той нашей части, которая познает мир играя. Персонажи, артефакты, сюжетные линии ведут за собой героев и читателя как путеводная нить — точно к месту назначения. Туда, где находятся ответы, интересные мысли, личные откровения.

Приятного чтения, дорогой читатель. Да ложиться тебе ровной дорожкой под ноги твой путь.

Нутряная дверь

Теплый ветер слегка трогал выбеленные долгой жизнью пряди волос шамана Кугыжи. Шероховатость надежного бока вековой сосны давало удобную опору спине. Прожитый век не съел телесную могуту Кугыжи, спину согнуть не осилил: все так же прямо и крепко стоял он на земле-матушке ногами. Сейчас, правда, сидел: тоже крепко и известно чем. К сосне для удобства спиной откинувшись, зорко наблюдал за игрой внука, меньшого сына дочери своей.

Внук, Жданко, пятилетний сорванец, вел бой с неисчислимыми полчищами злобных недругов, повергая их раз за разом в неравной схватке один против тьмы-тьмущей. Крапиву, в общем, в брызги мочалил вырезанным из дубовой ветки мечом. Дед любимый вырезал, как настоящий меч — трепещет зеленый недруг!

Вдруг ситуация резко поменялась — на помощь крапиве прилетел дракон. Ну как дракон — шмель, невесть чем заинтересовавшийся, завился гудящими петлями вокруг Жданко.

Жданко заполошно завопил и помчался за помощью к деду.

— Деда, там шмель! Я боюсь!

— Ну что ты, внучек! Это ж шмель. Если его не трогать, он не ужалит. И мальчишек он не ест. Тем более таких великих воинов, — усмехнулся в бороду Кугыжа.

— Хорошо тебе говорит! Ты вот, ничего не боишься! И вон какой сильный: папка до сих пор побороть тебя не может, — с легким оттенком мальчишеской зависти проговорил внук.

— Ну, папка твой, допустим, старика жалеет да уважает. Хотя бывало и без уважения валял я его, потому сейчас и уважает. Да и наживное дело — сила. А вот страх — это, внучек, дело такое, тонкое. Страх, он ведь как? Смотришь на него, думаешь о нем — кормишь тем самым. Растет, сильнее становится, уже сам принуждает кормить его еще больше. И без страха совсем никак: бережет он нас. Понять его надо, приручить. Чтоб не перед нами путь загораживал, не позади остался — рядом стоял. От поступков необдуманных берег, но и дело вершить не мешал, — ответил обстоятельно Кугыжа. — Иди ко мне, рядом садись. Сказку тебе расскажу.

— Про тебя, деда?! — глаза внука загорелись восторженным огнем.

— Про меня, внучек, про меня, — сказал Кугыжа и, приобняв доверчиво прижавшегося к нему внука, повел сказ.

***

Злой вернулся шаман Кугыжа: валашку в один угол бросил, сумку в другой. Ногой хотел лавку пнуть — одумался. Сам лавку делал, знал, что крепче ноги.

Почто злой, спросите? Дело вот в чем: урок Кугыже отец отмерил, наказывал ему Дверь Нутряную найти, что у каждого шамана своя.

— Силу там свою найдёшь, Кугыжка, — говорил отец, ус прокуренный покусывая, и смотрел так, со значением. — Но сперва слабость. И страх. Слабость и страх даже важнее.

Не понимал Кугыжа, слушал, открыв рот, но не понимал. «Как слабость и страх силы важнее быть могут?»

Много лет прошло. Отца духи за сердце взяли — ушёл отец с духами, Кугыжу главным шаманом в роду оставил. Много думал Кугыжа, понял — надо искать дверь, не принять наследство по-другому, но боялся. Боялся слабость свою узнать: думал, увидит ее и совсем сильным не стать, правду о себе встретив. Страха тоже боялся, но слабости больше. Но, дело такое: отец наказал искать — значит надо искать. Да и характера у Кугыжи не занимать стать. Дрожит душа зайцем в поиск отправится? Себе на зло пойду и найду.

Дак вот, злой-то, что вернулся. Ходил далеко, за болото, на гору Железную. Слава у той горы была… В общем, где как ни там искать Дверь Нутряную — не нашёл. Столько волокиты с духами горы! Туман напустили, жертву взяли, испытаний назначили — все сделал Кугыжа. А они: нет, говорят, тут никакой двери, пошутили мы.

Психанул Кугыжа! Камень жертвенный перевернул, духов за хвосты связал и на крючок железный посадил. Отпустил потом, конечно, как отошёл маленько и камень поправил: медведя, правда, в помощь просить пришлось, — и как один на бок свернул? Вот из-за всего этого и злой вернулся.

Дело ведь еще в том, что не первое место, куда ходил. И Лихина топь: там кикиморы тоже сладко пели и много хотели — обманули, лягухи драные. И Напужный лес — везде одна история. «А дай-ка добрый молодец все че есть у тебя, и тогда-а-а-а у-уже-е-е мы скорее всего-о-о ска-а-а-жем, где Дверь Нутряная. Но это не точно. Так как это тайна покрытая мра-а-а-а-ком». Голосом-то таким зловещим эту хрень несут, как сговорились.

Плюнул в общем с досады Кугыжа, но кулаком об косяк тоже бить не стал: сам косяк делал, крепкий получился. Пошёл в сарайку, одежу походную скидывать. Сарайка та от отца ему досталась, а отцу от его отца, от деда, стало быть, Кугыжи. Величалась так по-свойски, ласково, а так-то вполне добротно срубленная клеть с крепкой крышей и дверью. Много чего там хранилось: и для охоты, и для рыбалки, и для шаманского промысла. Дак вот, отправился туда и валашку, в угол брошенную, тоже прихватить не забыл. Извинился перед ней за небрежение, жиром медвежьим помазал да на крюк почётный в сарайке повесил: каждой доброй снаряге свое место и почёт положен, тем более если наследная она, не простая. Оглянувшись, решил Кугыжа с расстройства чувств малость прибраться, а то захламилось все — жуть! Впору обряд великого шмона проводить, но не знал такого Кугыжа, руками пришлось.

Давай инвентарь бытовой да магический, годами нажитый, по стенам развешивать, по полкам раскладывать. Шкуры проветрить вынес, сети рваные на изгородь бросил: недосуг пока решать, починить или кикиморам на платья. Смотрит: почти порядок. Черепушка оленья только не к месту ещё валяется, и крюк на стене для неё как раз имеется. Высоковато правда, ну ниче. Подставил чурбачок Кугыжа, тянется, черепушку подвесить. Подвернулась под ним опора, — странно, устойчиво вроде стояла, а подвернулась, — грохнулся Кугыжа: да так гулко, будто он колотушка, а пол бубен.

Задумался: давай руками под щупать вокруг. Чует, крышка в досках обозначилась. Размел пыль: и вправду. Да не простая крышка, железными полосами окованная. И как увидел её, будто чётче она стала, объемней. Силой повеяло, отец за плечом встал, и дед за другим. Сквозняком волосы на затылке взъерошило: «Молодец, Кугыжка. Дальше давай».

«Неужто Дверь Нутряная? — смекнул Кугыжа. — Недаром отец к порядку меня стремил. Дела и мысли, говорил, Кугыжка, в чистоте держать надлежит».

Подковырнул крышку, подналег: тяжела, зараза! Откинул наконец: ступени склизкие каменные вниз ведут, темно и дух тяжёлый.

Валашку со стены снял — не зависелась, нож и так всегда с одного боку на поясе, какая-никакая травка хитрая в кошеле — с другого. Чай не за тридевять земель, в погреб спуститься. Светец на жиру запалил, да и пошёл вниз.

Спустился: пещера просторная. Вроде вниз недолго шел, а свод высоко теряется, свет не достаёт, и туман по углам клубится, вьется, как живой.

— Есть кто? Выходи что ль! — брякнул, недолго думая, Кугыжа.

Не по себе стало: не малец давно, а будто в два раза уменьшился и во двор ночью выйти боязно.

Зашевелилось в тумане, заерзало, вышло из белого марева. На вид маленькое, беззащитное, ребёнок будто. Как-то странно, бочком, зигзагами стало приближаться к Кугыже. Глаза прячет, изредка только поглядывает, жалостливо так. Тоска откуда-то накатила, прям за душу взяла и давай крутить, жилы на веретено наматывать. Напрядет, что ткать затеет? Одежу погребальную? Всплыло, как боялся маленьким, что отец с мамкой любить его бросят: так муторно стало, поплыло перед глазами.

Вдруг как что-то в бок ткнуло и в ухо дыхнуло голосом отцовским: «Кугыжка! Сынка, что ж ты?!..» И как взор прояснило: чудо мелкое уже вплотную. Глаза — как угли злобой горят, рот в два раза больше растянулся, губы чёрные и зубы в нем железные: как иголки, частоколом.

Бросилось! Только успел Кугыжа древко валашки подставить, клацнула железная пасть да не справилась с дубом заговоренным. Зачерпнул Кугыжа горсть из кошеля, как руку кто направил, развихрень-травы, сыпанул в морду чуду. Славилась та трава тем, что все не настоящее развеивала, только суть оставляла.

Высыпались страшные зубы, рот уменьшился, уголья глаз потухли и зелёными стали. Было чудо мерзкое страшное — мальчонка оказался. Как в зеркало Кугыжа посмотрел, лет тридцать назад если б.

Понял Кугыжа, как может слабость сожрать. Но понял так же, что, по сути, и нет её, иначе не подействовала бы развихрень-трава. Мальчонка есть, любят которого. В мужчину вырос, с бородищей, которого тоже любят не меньше, хоть и не такой уже хорошенький. Пирогами мамкиными повеяло, и отец за плечом в усы улыбнулся. Кивнул мальчонка напротив, рукой помахал и в воздухе растворился.

Выдохнул Кугыжа, хотел было податься уже из пещеры наверх, а тут туман рассеялся. Видит: некуда выходить-то. Столпились, окружают.

– О, мясо свежее, – говорят.

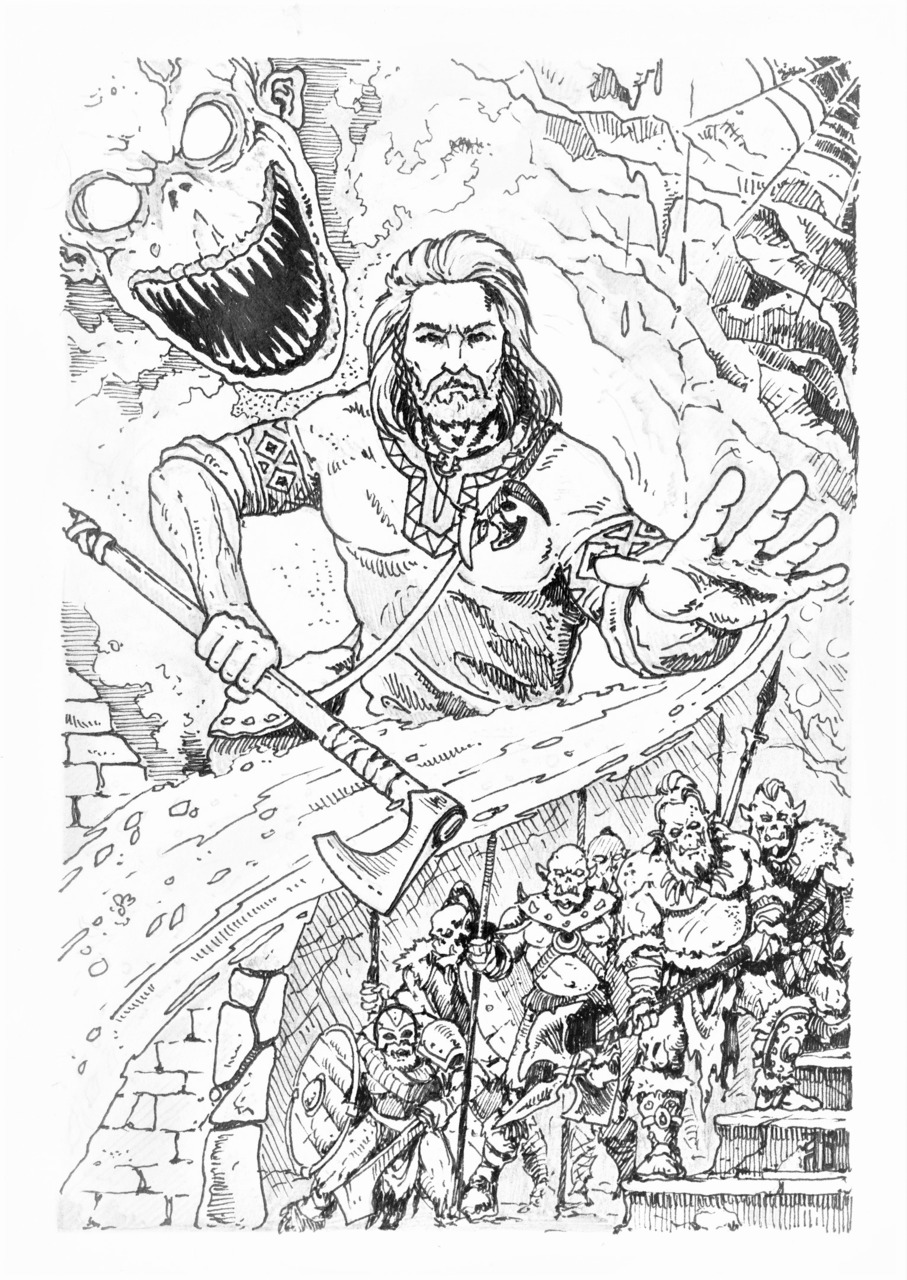

Орки. Мышцой бугрятся, наглые, ухмыляются. Смотрят с превосходством, клыки скалят глумливо.

– Ну что, мозгляк? – порыкивают, – вещички скидывай, да и сам подгребай. Борзый ты походу шибко, лезешь куда не надо. Ща научим. А потом наверх к тебе поднимемся, разведаемся…

Оторопь накатила на Кугыжу, слабость в ногах появилась и в животе пустота. Озираться начал, бежать было хотел. Куда – не понятно, лишь бы бежать.

Как будто подпёрли сзади: отец с одного плеча, дед с другого. А за ними ещё родня и ещё. Стыдно стало Кугыже, валашку ловчее перехватил.

– Сюда идите, – говорит. – Хоть по одному, хоть все разом. Говорить с вами буду, как вам понятно.

Не пошли орки, переглядываться принялись.

– Пошутили мы, – говорят.

А главный орк, самый здоровый, с уважением так на руки Кугыжи покосился.

Сам на них посмотрел Кугыжа, подивился: кулаки-то не меньше у него будут. Видно, в бубен бить привычные, дело шаманское.

– Ну, раз так, – говорит, – пошли чай пить, неча в подземелье сидеть.

И пошли, в общем.

Оглянулся напоследок Кугыжа, осмотрел пещеру: как будто съежилась та. Не страшная совсем стала, лучики света откуда-то сверху падают, пылинки в них толкутся, аж в носу щекотно и хвоей пахнет. А больше и нет ничего: ни сундука, ни мешка с силой.

Наверх поднялись, в избу орков завёл, на лавки рассадил, спрашивает:

– Ну что, ребяты, может мяска свежего? У меня есть: оленинка, вепрятинка.

Сидят «ребяты», скромно потупились, да на вожака с надеждой поглядывают. Ну, а вожак, непонятно как умудрившись мордой своей клыкастой умильное выражение скроить, говорит:

– Да надоело оно, мяско-то. Ватрушечку бы, сла-а-аденькую. – И в глаза с затаенной надеждой смотрит.

Достал Кугыжа короб берестяной, где печево мамкино впрок хранил, а в нем вензеля кружевные да пироги с брусникою: поплыл дух лакомый по избе. Орки вконец грозность потеряли, на ребятню стосковавшуюся по-домашнему похожи стали. Накормил Кугыжа их печевом, чаем напоил, поболтали. Неплохие ребята оказались, так, вспыльчивые малость да прямолинейные, зато отходчивые. Научили как скального тролля приваживать и тамгу подарили: покажешь нашим, говорят, если вдруг что – как своего примут.

Распрощался с орками Кугыжа. Сидит, думает. Слабость нашел свою и страх встретил. И слабость-то, надуманная выходит, в голове просто. Нет въяве ее, открыла глаза развихрень-трава. Сам на себя напускал, мыслями черными лелеял, зубы железные растил да холил. Страх? Не такой и большой оказался, как малевал себе. Шагу одного навстречу достало, чтоб дрожь с коленок ушла, а второго, чтоб совсем трухой с плеч осыпался. Сила где обещанная?

Еще подумал, по избе походил, послушал себя, попрыгал, лучину зачем-то взглядом зажег, на руки свои посмотрел: добрые руки, жилами витые, ладони-лопаты, в мозолях да шрамах, опыта памятка. Понял Кугыжа: с ним сила его, давно. Жизнью нажитая, трудами и испытаниями честными, да памятью родовой подпертая.

Тут уже и у деда за плечом борода улыбкой встопорщилась, а отец так вообще подзатыльником любовно волосы пригладил. Оглянулся Кугыжа: нет никого. Отдыхать ушли, успокоились за него до поры. Улыбнулся Кугыжа, во двор вышел, на лавку сел, солнышку лицо подставил. Хорошо!

Золотая сумка

— Настоящий меч, деда! Это же мечта моя, как ты не понимаешь, — горячился внук Жданко.

Семь лет — не шутка, пора уж воинской снарягой обрастать.

— Ну дак что? Мечта? Надо брать значит, — с легкой подначкой ответил внуку шаман Кугыжа.

— Отец говорит, что настоящий мужчина меч в бою берет или за золото, честно заработанное. Тогда он меча этого достоин, — продолжил Жданко.

— Ну, тоже пока препятствий не вижу. Войны, слава богам, пока не предвидится. Ну, а золото… Что ж, заработать можно, при желании, старании да правильном подходе, — рассуждал, хитро поглядывая на реакцию внука, Кугыжа.

Жданко чуть не подпрыгнул, воспылав искренним возмущением.

— Тебе легко говорить, деда. Вон у тебя сколь денег: все что хочешь купить можешь. Я даже знаю, что и меч мне, но отец сказал: настоящий мужчина должен сам. А я мужчина! Я сам куплю! Только не хватает мне пока.

Немного посопев, Жданко продолжил:

— Мне папка дает денежку: так дает и за дела домашние, когда хорошо исполняю. Я коплю и зарабатывать умею. Дядьке Гостяте горшки лепить, обжигать и на базаре продавать помогал — десять монет медных выручил. Бабке Макохе траву на припарки собирал — пять монет дала, сказала еще приходить. Каждый день кубышку пересчитываю: та-ак медленно денежки прибывают.

Кугыжа с одобрением посмотрел на внука.

— То, что отец говорит, что сам должен — это правильно, внучек, под каждую вещь вырасти надо. Иначе впрок не пойдет, ценности настоящей иметь не будет, незаслуженно полученная. Часть нужного я тебе все же подарю, сделаю посильный вклад в будущего великого воина: от деда подарок засчитывается перед богами, мужчиной меньше не делает. А вот насчет того, что медленно кубышка полниться: пересчитывать ее, конечно, полезно, уважение тем самым денежкам проявляя — они это любят, — но в первую очередь о деле радеть необходимо, чтоб хорошо его выполнить. Легче в этом сложиться, Жданко, коли браться будешь за то, что нравится, что любо. И мечты мечтай. Не грусти о том, что еще не накопил, радуйся тому, что уже есть. Денежки это любят, еще придут.

Затем Кугыжа хитро прищурился и предложил:

— Есть сказка у меня про это. Рассказать?

— Да, да! Рассказывай, деда, — восторженно зачастил Жданко.

***

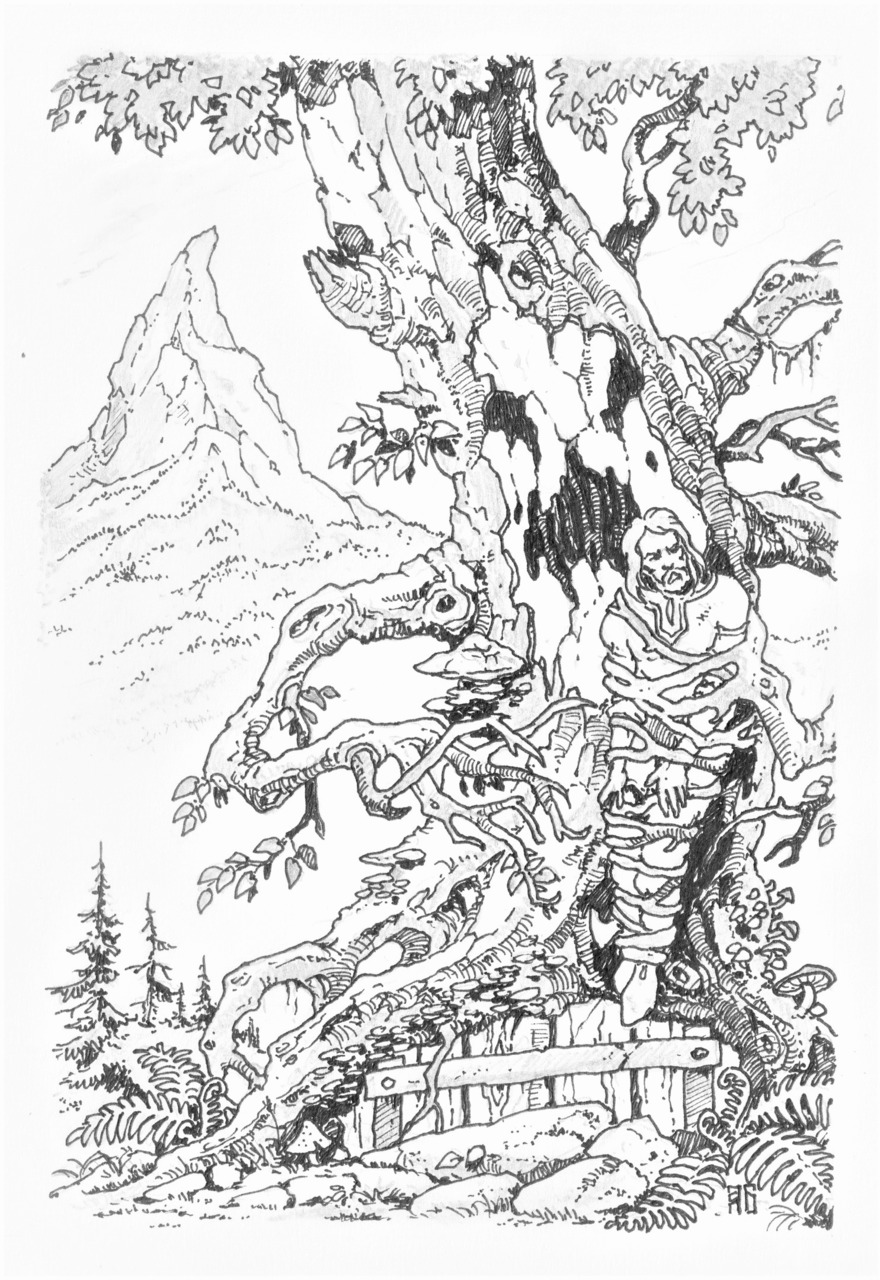

Сон приснился шаману Кугыже: дерево приметное, как рука с растопыренными пальцами-когтями. Корни у того дерева словно змеи: не подходи, схватят, криком изойдешь. У основания ствола, меж двух толстенных корневищ, дверца небольшая из толстых досок железом скрепленных: лаз закрывает, что взрослому человеку только на карачках заползти.

Подходит он во сне к этому лазу — крышка сама распахивается, приглашает как будто. Лезет в него Кугыжа — в комнатку попадает со стенами корнями увитыми. В дальнем конце, в самом хитросплетении, блестит что-то. На пару шагов приблизился: сумка золотая. Говорит ему сумка (ну как говорит — голос в голове зазвучал просто, и как-то понятно, кто это):

— Все, что вложишь в меня, преумножу.

Проснулся Кугыжа. Чует — сон из тех, что вещими кличут. Думать стал, где может быть это дерево. Вроде гора на заднем фоне знакомая — коготь дракона зовётся. Стал прикидывать, как подобраться, чтоб кончик когтя налево смотрел, как привиделось: как раз к месту выйдешь. Очень уж захотелось Кугыже сумку ту добыть.

Суть вот в чем. Руки у него откуда надо росли, да и ноги, в общем-то, тоже в этом плане не подкачали. Если что смастерить, избу построить, крышей накрыть, очаг сложить, стол сколотить — только шум стоит: злой до работы был Кугыжа, азартный, ладилось все. И сплясать, и спеть мог — нравилось людям. Слова заветные его слушались, сплетали вязь наговора — действовали те наговоры. Да и простой сказ силу имел — слушали, дивились. Но вот незадача: небедно жил Кугыжа, хозяйство вёл, стол не пустой, штаны не дырявые, а большего хотелось.

К примеру, коня арапских кровей: есть лошадка у Кугыжи, хорошая, самое то по лесам, горам да болотам, а арапских кровей все равно хочется. Кафтан хотелось сукна заморского: да, непрактично по коряжинам лазить, ну есть же и праздный день, наряду просящий. И за океан Кугыжа был не прочь попасть, с тамошними шаманами покамлать, поплясать, поучиться чему да себя показать. Подарок девушке-красенушке, опять же, сделанный своими руками — хорошо, конечно, но и колечко филигранное от серебряных дел мастера ой как неплохо.

Серебро да золото на это все требовалось. И они имелись в сундуке, но на все не хватало. Кроить приходилось, копить, себе в радости отказывать да других обходить. Делал заговоры Кугыжа на достаток: действовали они, но, видимо, недоставало имеющейся силы да знаний, большего хотелось. Вот и решил ту сумку добыть.

Кугыже собраться — только подпоясаться. Сапоги удобные, дорогу знавшие, одел, котомку с припасом на плечо, валашку в руку и давай путь шагами широкими мерить: несут ноги к мечте, не устают.

К горе с правильной стороны выбрел, глядь — и впрямь дерево приметное, и дверь у основания имеется. Подошёл Кугыжа ближе, вот тут-то первый сюрприз и случился, не как во сне все пошло. Был в нем знак, конечно, про змей, но не внял ему Кугыжа. Только приблизился к двери — взметнулись корни. Дернулся не успел: спеленали, валашку к телу притиснули, руки заневолили. Ни размахнуться, чтоб рубануть, ни к ножу потянуться. Дышать, честно сказать, и то поди попробуй.

Склонилось дерево над Кугыжей. Ну, как дерево — страж, выходит. Рот — дупло искореженное. Глаза в наплывах коры открылись, светятся. Сучья-крючья направило на Кугыжу и вопрошать принялось:

— Зачем пришёл?

— За сумкой! — орёт Кугыжа.

Корни сильнее сжались, ветки корявые придвинулись.

— Зачем пришёл?! — талдычит дерево, как не слышит.

— Злата, серебра хочу побольше! Богатым быть хочу! Чего непонятного, лесина ты гнилая?! — надрывается Кугыжа, аж слюна летит.

Совсем туго путы тело перетянули, сук самый острый уже и кожух проткнул, грудь раскровенил. Темно в глазах стало. Понял Кугыжа — умрет сейчас. Прохрипел на остатках сознания:

— Захотел и пришел.

Сгинуло все, как не бывало. Лежит на мягкой прелой листве, корень под головой удобно так. И дерево как дерево, ну, причудливое, не более того. В дупле вон птаха чирикает. Дырка вот только в кожухе, грудь саднит, да ребра ноют. «Не показалось все же», — мелькнула мысль.

Встал, отряхнулся и к двери подался. Сама, конечно, дверь открываться не стала, как во сне, повозится пришлось, но справился. Встал на четвереньки, полез: тут тоже неприятностей добавилось, мелких, правда: паутина на лицо липнет, земля сухая за шиворот сыпется, камешки в колени тычут. «Ну, хоть не душат», — подумал Кугыжа.

Ползти пришлось долговато, но терпимо. Изрядно извозившись, вывалился из лаза в увитую корнями комнату: пока все по плану. К стенке дальней подошел, смотрит — и вправду сумка. Золотистым отсвечивает, и вся гибкими древесными плетями перевита — не вытащить. Уж было к ножу потянулся Кугыжа, но тут голос в голове спросил: «Зачем я тебе?»

– Денег много хочу, ясно дело. Что за вопрос?

Как будто сжалось что-то за спиной, аж воздухом толкнуло, и сумка почти совсем за корнями скрылась. Оглянулся Кугыжа: схлопнулся лаз, как и не было. Тут-то глаза еще кое-что заприметили: кости человеческие вдоль стенок комнатки. Как сразу не заметил? Видать, шибко на цель заветную пялился.

Смекнул Кугыжа, деревом ученый: не след с ответом следующим торопиться. Сел, трубку свою шаманскую достал, размышлень-травой набил, раскурил. Сидит, дымом дышит, думает. «И вправду, зачем? Кафтан, скакун, за море, колечко – радостно это все, конечно, но суетно. Сегодня один скакун, завтра другой. Так и счет, и ценность потерять можно. А просто груда злата-серебра вообще, по сути, вещь бесполезная. А вот в радости, в исполнении желаний жить хочу, это да! Ресурс для дел любимых иметь хочу без ограничений. Подарки дарить хочу: те, что душа просит подарить, без оглядки на мошну. В местах интересных быть, когда хочу и сколько хочу. Творить душой крылатой хочу, без оглядки на нужду пропитание добыть. Трудиться хочу из желания и тяги к ремеслу всякому, а не чтобы выжить».

Сказал так Кугыжа или только подумать успел, расплелись корни, открылся лаз. Взял Кугыжа сумку золотую и домой пошел.

Спешил на обратном пути, аж с ног сбивался, не терпелось вещицу волшебную опробовать. В избу заскочил, даже дверь не прикрыл – к сундуку метнулся, заначку из кошеля на ладонь вытряс: два золотых и пять серебряников. Сумку на стол поставил, монеты в нее бросил. Сел, подождал маленько. Заглянул – не прибавилось денег. Ну, думает, времени маловато прошло, еще, видно, погодить надо. Вещи походные в сарайку снес, воду на чай греть поставил, перекусил холодного с дороги. Опять в сумку глядь – без изменений.

Так до вечера и промаялся. Спал тоже плохо Кугыжа, все снилось: то сперли сумку, то деньги он в нее носит-носит, а они пропадают, как в яме бездонной, вместо того, чтоб преумножаться.

Разбитый встал утром Кугыжа, и душа не на месте. За что ни возьмётся, все из рук валится. Неделя, две так прошли. Начнет Кугыжа по хозяйству возиться, а из головы сумка не идет. То каша подгорит, то топор верный из рук вывернется, хорошо не в коленку. Люди придут, помочь попросят – Кугыжа кивает, отвар сделать обещает, обряд провести сулится. Но потом, говорит, попозже маленько, дел, дескать, много сейчас, а сам все бегает сумку проверяет: преумножила, нет?

Праздник в деревне случился, свадьба – позвали Кугыжу, а он за столом сидит, кусок в горло не лезет, плясать сил да и желания нет, брага мысли черные навевает. Как там сумка моя? Вдруг, пока я здесь, она там преумножит, а потом опять преуменьшит? А я провеселюсь, навар достать не успею. Кто знает, как эта снаряга работает?

Осунулся Кугыжа, отощал, спит плохо, подскакивает все да ворочается. Очаг холодный, на столе крошки да огрызки какие-то. Домовой смурной, брови супит и вещи, похоже, помаленьку собирает: видать, уходить из избы нацелился.

Очередным утром разлепил кой-как глаза Кугыжа, сполз, кряхтя, с лежанки, за водой пошел. Ведро вытянул из колодца, отражение свое увидал, как опомнился. «Что ж это я?! Совсем сбрендил с сумкой этой!» Душа разбередилась, взвилась птицей-фениксом из пепла стылого! Сунул голову в воду колодезную Кугыжа, аж дыханье сперло. Холодно! Хорошо! Мотнул головой: брызги с кос шаманских да бороды веером, за шиворот стылые ручейки дрожью по спине! Встряхнулся, зарычал с удовольствием и баню топить пошел.

Пока калилась каменка, в избе убрался, очаг затеплил, щи варить поставил, дров наколол. В парилке себя веником отходил за все про все – не жалея, жаром всю душу продрал! Кадку ледяной воды на голову опрокинул, как новым стал. Перед домовым повинился, чарку ему налил под угощенье, поговорили за житье-бытье. Спать лег на чистое, заснул, как младенец.

Ни свет ни заря подскочил, свежий да бодрый. В лес побежал – грибную пору за хвост ловить, запас на зиму готовить: вкусно зимой грибочками с луком да сметаной картоху заедать. Короб набрал, еле допер. Так три раза. Почистил, засолил, уж и вечерять пора.

В общем, вошла жизнь в русло. На следующий день сам людей обошел, кому обещался. Отвар сварганил от несварения, боль зубную заговорил, обряд наречения провел. Обрадовались люди – вернулся Кугыжа! Завтра еще приходи, говорят, праздновать будем, первенца намывать. Приду, пообещал Кугыжа и домой поторопился: ковш резной задумал, душа горела приступить, узор из головы скорее в мир выпустить, стружки запах вдохнуть, радость творения ощутить.

Плясал на следующий день Кугыжа…. Ух как плясал! Кричал гусляру:

– Жги, родима-а-ай! Тереби душеньку-у-у!

Еле поспевал гусляр за огнем Кугыжиным. Еле не еле – поспел: хороший гусляр в деревне, правильный.

Песни пел Кугыжа, кушал вкусно, брага не дурила – радовала! Хорошо погулял, в общем, сладко.

Домой вернулся, к очагу сел, чаю брусничного налил, слова пришли, наружу попросились. Песню сложил обережную, хорошую – пригодится, себе да людям в помощь. Спать лег довольный, с благостью внутри.

Утром проснулся, как водится, пораньше. Потянулся. Вспомнил, что за все время в сумку золотую не заглянул ни разу, как-то недосуг было. В заботы каждодневные всеми мыслями ушел, сердцем им отдался. Делал что любил, и что делал – любил. Дай, думает, гляну, че уж там, раз вспомнил.

Взял сумку в руки и чуть не выронил: тяжеленная стала! Заглянул, а там золотых штук тридцать и серебра с сотню! Сел Кугыжа, где стоял: повезло, на лавку попал – удачно стоял. Как завеса в голове открылась: вот ведь как!..

Понял, что все эти дни, как головой в ведро с водой сунулся, совсем о сумке не думал, мысли о прибытке денежном не лелеял. Делал просто дела свои, как правильным считал, как умел, без остатка себя погружая. С ощущением: да, вот хорошо получилось, по-настоящему. Без лени и черных мыслей, в радость себя трудил. Да гулял так же: во всю душеньку, на потом не приберегая. Вот, значится, работает как!

Повесил золотую сумку в красный угол, поклонился земно.

– Спасибо за науку, мудрая.

Денег взял, не считая. Пошел на торг, подарков всем купил, какие приглянулись, для каждого под стать. Себя поясом новым с бляхами серебряными порадовал, нож наследный на него перевесил: хорошо ножу, удобно, нарядно. О девушке-красенушке, что на веселье ему улыбалась, тоже не забыл: брошечку узорную цветом к глазкам ее взял, не торгуясь. Платок заколет, разрумянится – поцелует. Хорошо!

Чудная рубашка

— Я не смогу! Я не умею! — уперся Жданко. Внук сидел перед дедом насупившись и засунув руки под мышки.

Кугыжа внутренне глубоко вздохнул и попросил у богов силы и терпения. Хоть каким шаманом будь, а внука правильно воспитать — не духов за хвосты дергать. Время идет — восемь лет уж мальцу, — все новые моменты наставления просят.

А случилось вот что. Достатка хватало, но родители хотели, чтоб ребенок не рос бестолочью непутевой, поэтому растили Жданко в духе разумения разного, в том числе и ручного ремесла. Вот и задал ему отец урок: корзину сплести на ярмарку детскую, потешную — устраивали народом, чтоб детишки к труду приучались да соперничества в таком деле не боялись. Показал, конечно, как плести. Основательно, несколько раз. Ну а Жданко заартачился: не буду делать, и все. Почему — родителям понятно было. Неудачи боялся, что выйдет плохо или других хуже. Так-то любил Жданко руками мастерить, но вот, уперся.

Отец уж было вскипел, застрожиться вознамерился, властью родительской принудить. Мать, дочка Кугыжина, остановила, успокоила. Послали деда мосты наводить, Кугыжу, стало быть.

— Батюшка, тебя он послушает, — просила дочь мужняя Кугыжу. — А то мой Твердята дров наломает сейчас. Жданко в него ж, такой же твердолобый. А поди объясни.

Ну что делать, пошел дед к внуку. Потому как если не он, то кто? Молодежи еще самим ума вправлять…

Жданко сидел, сгорбившись, на лавке и шмыгал носом. Перед ним валялись куча прутьев годных на корзину и начаток заготовки донца. Кугыжа присел напротив.

— Ну и что у нас тут за царство уныния? Кто это в роду нашем без боя сдается? А-а? — спросил он внука.

Жданко угрюмо посопел. Затем все же выдал:

— Я не без боя. Я попробовал. Разваливается она.

— Так. Посмотрим давай. Ну вот, здесь вот так сделай, и не будет рассыпаться, — подсказал Кугыжа.

Жданко попробовал — дело вроде пошло.

— Ну да. Так не разваливается. А все равно хорошо не получится. Не умею я. Это ж чтоб не смеялись-то на ярмарке, сколько учиться надо?! Другие вон поди уже давно тренируются, а мне папка вчера показал только, — продолжил он искать причины.

— Ну, вчера папка, сегодня дед. А меня, считай, мои отец и дед учили. Вот тебе сколь знаний за раз! И придумывать ничего не надо. Не закрывай путь им, главное, своим «не умею» и «не смогу». Плохие это заклинания, внучек. Давай я тебя новому научу. Говори вместе со мной: «Я попробую», — поучал внука Кугыжа. — И не верь никому, если скажут, что не сможешь ты. Сможешь. Мне верь, деду своему. Я врать не стану — старый уже, стыдно мне уж врать-то. И лучше других не обязательно. Главное, не сидеть, делать. А там, глядишь, и не хужее выйдет. Парень ты у нас толковый.

— Весь в деда? — улыбнувшись, вспомнил любимую присказку Кугыжи Жданко.

— А то! — засмеялся Кугыжа. — И вот еще. Прежде дела давай сказку тебе расскажу. А потом уж продолжишь, отдохнув.

Внук закивал головой, излучая радость довольной мордашкой.

***

Был у шамана Кугыжи сосед — Бздун Прокопьюшко величали. Затеял Кугыжа баню новую срубить: брёвен из леса натаскал, топор наточил, камни угловые утвердил. Только на ладони поплевал, с топором верным поручкался да к первому венцу примерился — бежит сосед. Ну как бежит — шкандыбает, не скажешь по-другому. Скореженный телом был Бздун Прокопьюшко, как будто напугал кто с налету, а он сжался весь, перекособочился. Страх уже дальше полетел, а Прокопьюшко так и не распрямился. Дак вот, шкандыбает, значится, Прокопьюшко да ещё на подходе причитать начинает:

— О, соседушка! За дело-то какое взялся! По плечу ли? Ты ж у нас душа шаманская, тонкая. Сдюжишь ли дело грубое мужицкое справить? А то нанял бы ково посмекалистей в деле-то этом.

Или возьмётся Кугыжа песнь складывать. Шкуру медвежью на землю бросит, сядет поудобней, в бубен постукивает, дышит, озарение за хвост ловит. Вот уж вильнуло заветное — пошли мысли в кружево вывязываться. Бздун тут как тут, опять за своё:

— Не пойму я тебя, Кугыжа. Вот здоровый вроде мужик, пахать на тебе, а ты слова сидишь перекладываш, в бубен лапищами мозолистыми своими суешь. Спортиш инструмент, а он, поди, золота стоит. Да и кому нужны твои сочинительства? Тут натура тонкая требуется, учёная вирши творить, с грамотой с печатью царской. А ты ж дяревня, лыком опоясанная.

Не совсем, конечно, по словам Прокопьюшки выходит: и баня в рост идёт, и песнь льется. Но работает поклеп, делает свое чёрное дело, чтоб ему. То сомнения загложут: так ли угловые камни выставил, не низковат ли потолок, добрая ли каменка сложилась? Говорил же Прокопьюшко!.. То тоска возьмёт: а и в впрямь, кому сдались мои вирши, пня лесного, мир не видавшего да наук хитрых не ведавшего?

Думал Кугыжа, завидует ему сосед, злословит коль. Побить даже хотел, не бормотал чтоб под руку, да не поднялась та самая рука на убогого. Так и жили рядом. Кугыжа дело планирует иль ладит, Бздун Прокопьюшко сомнения да тоску сеет да поливает. Что вызреет в итоге?

Бывало и такое — пропадал куда-то сосед. К родне, может, уезжал или по грибы ходил. Ладилось все у Кугыжи в такие дни. Мастерил, пел, плясал — как дышал. Оставалось только результату радоваться.

Много думал он по этому поводу. Коли прибить злословца не к душе, жить-то как в таком соседстве? Медитации изучал, заговоры по древним свиткам выискивал, со стариками советовался. Помогало, но ненадолго и не всегда.

Случилось так, конец пришёл терпению Кугыжи. Терпению-то конец, а вот чему другому самое начало. Взыграла гордость наследная: шаман я или так, на, бубен подержи, пока хозяин вернётся?! В кафтан ритуальный обрядился, бубен в одну руку, колотушку в другую. Встал посреди двора. Пробудил туго натянутую кожу — пронзил звук душу. Приплясывать стал Кугыжа, кругом пошёл. Ведёт бубен, шепчет, как ноги ставить, торит путь. Как разделился Кугыжа. Вроде и двор танцем шаманским обходит, а вроде и тропой лесной идёт. Глядь — дерево, ветром сваленное вдоль нее лежит. Старик на нем сидит, древний. Лицом с Кугыжей сходство имеющий. Глаза только умней. Намно-о-го умней.

Поклонился Кугыжа старику:

— Здравствуй, дедушка.

— И тебе поздорову, внучек, — взглядом как насквозь пронял. — Знаю, что нужно тебе. За мной иди. — И лисом обернулся, седым полностью, будто серебряным, да по тропе вперед метнулся — только поспевай.

Дорожки лесные сплетались да разбегались. Как бы сам Кугыжа куда вышел — не понятно, а так думать недосуг, знай за хвостом пушистым следуй, не отставай.

Вывел седой лис к ущелью.

— Здесь то, что тебе нужно, за этим ущельем. Пройдёшь его, увидишь хижину. В ней бабка живёт. Непростая. Есть у неё в закромах рубаха волшебная. Кто оденет её, у того сомненья в душе правятся, верой в себя становятся, тело силой наливается, и воля крепнет многократно. Дальше не пойду с тобой, сам взять её должен.

Сказал так лис и хвостом на прощание махнул. Еле успел Кугыжа спасибо сказать.

Ну а дальше по тропе двинулся, что дном ущелья вела. Сумрачно стало кругом, стылым повеяло, тишина мертвая. Кончилось ущелье, дорога дальше вьется да в калитку упирается — кривенькая калиточка, вот-вот развалится, — за ней двор запущенный, бурьяном заросший. Хижина: бревна почерневшие, погодой и временем траченые, крыша просела. Дверь дощатая распахнута, темно внутри.

Подошёл ближе Кугыжа:

— Хозяева! Есть кто дома?!

В глубине хижины тень горбатая сгустилась, глаза красным блеснули. Напрягся Кугыжа, озноб по хребту ледяными пальцами пробежался. Вышла из темноты на крыльцо старушка ветхая — в чем душа только держится? «Показалось», — подумал Кугыжа.

— Здравствуй, бабушка! Как живёшь-можешь? — поклонился бабуле.

— Хто это тута забрёл до меня? — подслеповато сощурилась та.

— Кугыжа меня зовут. Рубашку чудную сыскать пытаюсь, что веру в себя дарит. Есть ли у тебя такая, бабушка?

Показалось вдруг, зорче зыркнула старушка. Хотя нет, вроде так же щурится.

— Рубашка? Хм… Кака така рубашка? Не знаю, не знаю. Врут должно быть, — прошамкала беззубым ртом бабуля. — Ты вон лучше подмогни водички с колодца дотащить, старая совсем, тяжко мне. Вона, ведро стоит.

Как не помочь? Пошел Кугыжа к колодцу в дальнем углу двора. Бадью, цепью с воротом скрепленную, спихнул вниз. Стук странный услышал, значения не придал. Давай вытягивать, поднял — пусто. Тут бы сообразить уже, но в колодец заглянул по инерции: могилой пахнуло и костяки со дна ощерились.

Позади движение почуяв, обернулся уж было, и понимание тут же: не, не успею. Старушка сзади подкралась. Глаза зоркой злобой горят — где там подслеповатость? Рот в ухмылке мерзко кривится. Беззубой? Ага, и тут перемены — полно зубов. Жёлтые, острые, звериные. И колотушка, железом окованная, к голове Кугыжиной летит — точнехонько так. С силой не по ветхости бабулиной. Потух свет.

Очнулся Кугыжа — лежит, ремнями опутанный, чуть слева от печи. В горниле уже огонь гудит, а бабка шустрит по хижине и под нос себе бормочет:

— Рубашку ему чудную. Ага! Щас! Раздухарился заброда. Много вас таких. Ну ниче, ща мяска нашинкую, нажарю. Давненько свежатинки не забегало. Холодечика заварганю. Ишь, мосластый, жилистый — ха-а-ароший холодечик получится. А с башки борща сварю! — И давай тесак точить, править о край печки.

Видит Кугыжа, бабка-то на бабку все меньше похожа. Космы шерстью жёсткой в разные стороны торчат, руки чуть не до колен отвисли, губы вывернулись, слюна по краям копится жёлтая. Жрать, видать, и впрямь сильно хочет. «Да-а-а, точно не простая бабка», — подумал Кугыжа. Оборотень-людоед похоже. Не по себе стало, как голову свою в борще представил. Ну котлеты, холодец ещё куда ни шло, но башка в борще — это край конечно.

Лежит, что очнулся вида не подаёт, ремни на прочность пробует потихоньку. Хорошо держат, не дура бабка.

Дура — не дура, а с голода разум-то притупился. Подтащила пленника за ноги поближе к устью печи, чтоб сподручней на сковороду лакомые кусочки метать, да в горнило решила заглянуть, уголья пошевелить. Тут уж Кугыжа годить не стал, взметнулся всем телом на загривок да вдарил обеими ногами бабке чуть ниже поясницы, распрямив тело до звона. Залетела бабка-оборотень в печь головой вперёд — только искры шибанули. Один уголек к Кугыже отскочил — подсобила печка, доплюнула.

Накатился он связанными руками на уголек, давай ремень жечь. Припекает, но идёт дело. На запястьях пережег, нож с пояса рванул — нож наследный и на шаманском пути рядом. Беснуется оборотень в пламени, визгом уши полосует, но подыхать не спешит. Режет ремни Кугыжа, торопится. Цепко держит огонь-батюшка, да долго ли ещё?

Последние путы скинул и в угол бросился, где сундук заприметил, связанным валяясь. Откинул крышку, точно — вот она, рубаха волшебная! Не спутаешь: мерцает в полумраке, нитью серебряной по ворот вышита, силой так и веет. Схватил её в руки и только успел за порог выскочить, как вырвалась бабка-оборотень из печи и следом рванула.

Бросил взгляд назад Кугыжа — мать честна! Содрал огонь остатки человечьего обличья: несётся страхолюдина по-звериному, землю всеми конечности когтя. Дерн брызгами! Морда — сплошные зубы! Клацают, пена течёт! Шкура обгоревшая клочками лезет!

Поднажал Кугыжа, в ущелье заскочил. Бьёт в землю ногами, оторваться силится. Проскочить бы его, а там места родные считай, глядишь, и прадед подсобит. А стены-то каменные по сторонам все не кончаются, как в кольцо свернулись. Понял Кугыжа — не убежать, не укрыться. Раз так, стоять надо, крепко стоять. Обернулся, протянул правую руку в сторону — валашка родовая рукоятью в ладонь легла. Так на пути шаманском — не все на горбу таскать надо. Потянулся и взял в сарайке, где бы ни был. Не все. Что по праву крови — легко, другое — по-разному.

«О, вот эт дело! — подумал с легким задором. — И че бегал? Ну что?! Подходи, привечу!»

А страхолюдина совсем уж рядом, кинулась сгустком яростной злобы. Ударил навстречу Кугыжа. Всё в удар этот вложил: и страх свой, и ярость, и злость. Вмахнул через валашку в грудь оборотня, ничего внутри не осталось. Остановил это выплеск зверя в воздухе, на землю бросил.

Смотрит Кугыжа — лежит у ног его старушка сухонькая. На колени перед ней опустился, за руку прозрачную взял:

— Что же ты, бабушка? Как же так-то?

А старушка улыбнулась, свободной ладошкой его по пальцам огладила:

— Не грусти внучек. Проклятье на мне. А ты зверя убил, освободил меня. Теперь пора мне, зажилась я, устала. Схорони только честно меня, внучек, хорошо? –Глаза закрыла, улыбнулась и как будто ещё меньше стала — ушла.

Взял Кугыжа старушку на руки, пошёл. Тут и выход из ущелья, а перед ним лис седой поджидает.

— Осилил, значит. Крепко путь держишь. За мной иди, уважим бабулю.

В рощу березовую привёл Кугыжу:

— Здесь положи, спокойно ей будет среди белобоких.

Схоронил старушку Кугыжа да сам присел дух перевести. Спиной на ствол облокотился, глаза прикрыл.

Прикрыл вроде на миг, открыл — среди двора лежит. Сапоги изорваны, ноги в кровь стоптаны. В руках — рубаха заветная. Обрадовался Кугыжа, стиснул обретенное — никому не отдам! Смотрит — Бздун Прокопьюшко за забором стоит. Вцепился в колья, аж пальцы побелели, ровно как Кугыжа — в рубаху чудную. Не злословит, смотрит на руки Кугыжины. И взгляд, как будто мечту заветную усмотрел, что и не чаял уж увидеть: тоска напополам с желанием смертным в глазах. Руку протянул дрожащую — мольба во взоре.

Встал Кугыжа, посмотрел на Прокопьюшку, на рубаху глянул, опять на Прокопьюшку, да и протянул ему обнову, отдал. Сам не понял, что сделал, одно чувствовал — правильно так.

Схватил рубаху Прокопьюшко, взором жадным впился и тут же на тело свое скореженное натягивать взялся. Мягко легла рубашка. Складки где расправились, там и тело с ними. И как будто истаяла рубаха, внутрь ушла — разовая оказалась. Выпрямился Прокопьюшко, стройней да выше стал, лицом просветлел. Посмотрел на Кугыжу и говорит:

— Прости меня, друг. За все прости. Чуть не сгубил я себя и тебя цеплял попутно. С малого начал, слабости потакал своей. За дела новые не брался, новому не учился. Боялся — засмеют. Лучшим быть хотел, а не делал ничего. Завидовать стал тем, кто делает. Даже тем завидовать стал, кто ошибается, падает, дальше встаёт, опять пробует. «Как вы можете такими быть?! — кричать хотел. Не получается же у вас! Почему не бросаете, не отступаете?! Я же отступил! Чем вы лучше меня?» Сам не заметил, как скрючило всего. Всех ненавидеть стал. Самому с того тошно, а по-другому не могу. С тобой рядом поселился. Знал, что шаман ты. Ненавидел тебя. Знал, что рубашка чудная есть, что помочь мне может. Мысль была — ты-то сможешь добыть. Но попросить не осилил — злость ела. Получается у тебя все. Почему у тебя? Почему не у меня? И смотреть на тебя тошно удачного, и уйти не мог. Так и таскал свою зависть кругом тебя. А ты мне рубаху эту отдал. Не думая. Спасибо тебе, спас ты меня.

— Да ладно. Че уж там… — махнул рукой Кугыжа. — Пойду ещё погадаю. Может, где и для меня рубаха сыщется.

И пошёл к избе, раздумывая, радоваться ему или бороду рвать себе за доброту свою безмерную. Самому-то как теперь сомненья в веру выправить?

— Да не нужна тебе рубаха-то, — окликнул его Прокопьюшко. — Ты вон даже с моей «помощью» с пути не соступил ни разу. И так сильный и делам своим верный. Точно тебе говорю. Знаю, как оно…

Остановился Кугыжа, подумал, в небо посмотрел, улыбнулся.

— А пойдём, — говорит, — Прокопий, обновку твою обмоем. Да баню затопим, а то я с дороги.

И пошли.

Прокопий после подсоблял частенько Кугыже, где руки вторые нужны были. Стали его в народе Прокопий Силович величать.

Печать отверженности

За сарайкой кто-то горько плакал. Кугыжа как раз шел туда, взять кое-что по надобности, а тут такое дело. Пришлось свои заботы отодвинуть и на развед идти, кого там горе умучило. Обогнул бревенчатый угол, глядь: внук Жданко сидит, коленки обнял и лицом в них уткнулся. Плечи трясутся в горестных рыданиях. Что ж делать? Сел рядом Кугыжа, помолчал немного.

Время выждав, сказал:

— В роду у нас мужчины бывает плачут, — и в девять лет, и в сорок, — но не долго. Будет уж, рассказывай, что стряслось?

Жданко, все еще со слезами в голосе, сбивчиво начал:

— А че они?! Я поиграть с ними хотел! А они дразнятся! Я че им сделал?!

— Во-первых, кто они? Ну а во-вторых, подробней расскажи деду, да помедленней. А то я мыслью не поспеваю, — урезонил внука Кугыжа.

Жданко еще немного посопел, наконец утер заплаканные глаза и начал рассказывать:

— Да ребята зареченские. Лутошка, мельника сын, у них главный. Они в догонялки играли и меня приняли сперва, а потом погнали.

— Что, вот так вот прям взяли и погнали? — уточнил Кугыжа.

— Ну, не сразу. Меня, когда осалили, я Лутошку осалил: догнал по-хитрому. Он разозлился: он там самый сильный и быстрый. Ну а меня он гонял-гонял, так и не смог догнать. Я увертывался, как ты меня учил. Ну он тогда начал трусом обзываться. Что я так убегаю хорошо, потому как трус. А я не трус! — разошелся внук.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.