- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Система образования Республики Южная Осетия: проблемы, достижения и вызовы

Монография

Предисловие

Государственная образовательная политика в Республике Южная Осетия на современном этапе развития государственности является одной из самых дискуссионных тем в стране. Роль образования в социально-экономическом развитии общества и его вхождение в новый этап своего развития, характеризующийся процессами информатизации, глобализации международного экономического и культурного обмена, а также демократизации всех сфер общественной жизни предъявляют новые требования к содержанию развития системы образования на современном этапе, к её динамике. Отечественная система образования ориентирована на российскую и, в идеале, должна стать органичной частью мировой образовательной системы.

Южноосетинская система образования имеет богатые исторические традиции и хороший потенциал развития, однако вследствие влияния социально-экономических и политических факторов в последние годы испытывает значительные системные трудности. Проблематика государственного регулирования системы образования определяется необходимостью формирования как ее адекватной современным условиям структуры, так и создания механизмов адаптации содержания образовательных программ к потребностям национальной культуры и экономики, включения общества в систему управления образованием.

Признание приоритетности образования отражено в Конституции Республики Южная Осетия, а также в положениях закона Республики Южная Осетия «Об образовании».

Написание монографии обусловлено нарастающей необходимостью реформирования системы образования в соответствии с потребностями южноосетинского общества, экономики, человека, государства с учетом передового отечественного опыта, а также отсутствием единства в понимании принципов, приоритетов, механизмов реформирования образования в политической и общественной сферах, согласованности реализуемых государством мер по повышению эффективности системы образования Республики Южная Осетия. Критика результатов образовательных реформ и состояния системы образования в целом нередко озвучивается со стороны общественности Республики, однако серьезных положительных сдвигов в наиважнейшей для будущего Осетии сфере не наблюдается. Данные обстоятельства указывают на то, что анализ современного состояния государственной политики в сфере образования находится на пике актуальности как общественных дискуссий, так и научных.

Существующее положение говорит о необходимости проведения комплексного анализа состояния современной южноосетинской системы образования с целью выявления проблем, определения приоритетов развития, механизмов разработки и осуществления грамотной государственной политики в сфере образования, в том числе анализа системных изменений в результате исполнения закона «Об образовании в Республике Южная Осетия».

В монографии использованы нормативно-правовые документы Республики Южная Осетия в сфере образования, отчеты министерства образования и науки Республики Южная Осетия, результаты опросов участников образовательного процесса и прочие материалы.

Глава 1. Предпосылки развития системы образования

в Республике Южная Осетия

1.1. Система образования Республики Южная Осетия как объект исследования

Особенности системы образования на ранних этапах народного воспитания и обучения осетин наследованы у предков скифов, сармат и алан, и сохранились в обрядах и традициях, в системе отношений между людьми, отношений с детьми.

До распада СССР, в 1980-х годах, в Южной Осетии существовала развитая и успешная советская система образования. В этот период в Южной Осетии функционировали более 20 дошкольных учреждений и 120 общеобразовательных школ (с количеством учащихся более 20 тыс.), в том числе около 80 осетинских, с преподаванием в старших классах на русском языке и углубленным изучением родного языка и культуры.

Все изменилось после начала военной грузинской агрессии 1989 года. Тогда в Южной Осетии было сожжено около 70 школ. В период военной агрессии 2008 года было сожжено здание Юго-Осетинского государственного университета, серьезно пострадали учреждения среднего профессионального образования.

За прошедшие 17 лет реализации Инвестиционной программы Российская Федерация оказала существенную поддержку в развитии образования в Южной Осетии. Практически полностью восстановлена образовательная инфраструктура республики, а сфера образования постепенно интегрируется в российское образовательное пространство. К 2015 году, как следует из материалов Государственной программы Республики Южная Осетия «Развитие образования и науки на 2013–2017 гг.», образовательный комплекс Республики включал 87 образовательных учреждений: школьное образование было представлено 52 образовательными учреждениями; дошкольное образование — 25 дошкольными образовательными учреждениями. То есть спустя 30 лет количество общеобразовательных школ уменьшилось почти на треть. Это, в первую очередь, связано с резким сокращением количества населения в послевоенные годы.

Сегодня сфера образования в Республике Южная Осетия вызывает немало вопросов. Систему образования можно рассматривать как некую конструкцию, состоящую из различных элементов, время от времени меняющих внешний вид, но в целом имеющую форму, не отвечающую современным реалиям.

Если претензии к дошкольному образованию заключаются в основном в недовольстве родителями работой воспитателей и нянь, то претензии к школьному, среднему профессиональному и высшему образованию вполне обоснованы. О кризисе в школьном образовании говорит тот факт, что в последние годы в республике набирает обороты запрос на репетиторов. Согласно опросам, к ним обращаются более 95% абитуриентов и около 50% школьников начальных и средних классов. Это, безусловно, говорит о пробелах в школьном образовании.

Одной из проблем системы образования является то, что за последние годы в нее пришло немалое количество случайных людей, что может служить объективным объяснением сложившейся ситуации. Случайные люди в статусе учителей и/или руководителей в образовании взрастили главный порок современной системы образования в Республике — имитацию, подмену образования. Имитация и различные ее формы присутствуют при оценивании учащихся, при аттестации педагогических работников, при подготовке кадров.

Данное явление волновало министра образования и науки А. Г. Кусраева еще в 2009 году. Тогда в своем выступлении на августовской педагогической конференции он отметил, что «перед системой образования стоит задача, которую можно отнести к категории жизненно важных: существенно повысить качество общего образования в Республике Южная Осетия в соответствии с российскими и мировыми образовательными стандартами, а также национальными традициями осетинского народа». Он обратился к собравшимся в зале о необходимости дачи объективной оценки состояния системы образования и проведении открытого, честного и конструктивного разговора о том, как добиться указанной цели. Он также призывал участников конференции не завышать оценки ученикам, тем самым обманывая их и лишая будущего.

Система образования — это живой и невероятно сложный организм, нормальное функционирование и развитие которого в огромной степени зависит от того, как складываются взаимоотношения трех ключевых институтов — государства, школы и семьи. Отношения должны складываться на основе взаимоуважения и доверия, а не на обмане.

Попадание случайных людей в систему образования несёт серьёзные риски и негативные последствия для качества образования и общества в целом: когда в вузы и школы попадают люди, не имеющие призвания к профессии, это приводит к формальному подходу к обучению, отсутствию мотивации и низкому уровню преподавания, в результате чего учащиеся получают знания формально, без глубокого понимания предмета, что отражается на их дальнейших успехах и профессиональной подготовке; подрыв доверия к образовательным учреждениям и снижение престижа профессий, требующих высокой квалификации; формирование неправильных образовательных и карьерных траекторий; искажение образовательного процесса; некомпетентное управление и потеря стратегического развития отрасли. Итог — снижение уровня культуры и компетентности населения.

Будущее любого государства закладывается в системе образования и воспитания. Образование — единственная сфера, результаты которой долгосрочны и работают на перспективу. Поэтому и допускаемые ошибки ощутимы уже последующими поколениями. Ни для кого не секрет, что главными критериями образования являются компетентность, профессионализм, призвание, высокие моральные и нравственные качества, государственность, любовь к родине. Отсутствие хотя бы одного критерия является поводом оградить человека от системы образования, в которую он попал намеренно или случайно.

1.2. Из истории

Перед тем как перейти к раскрытию ключевых проблем системы образования Республики Южная Осетия и путей их решения, необходимо провести краткий обзор ее исторического развития.

Первая школа на территории Южной Осетии была открыта в 1847 году в селе Дзау (ныне Дзауский район). Это была приходская школа, где преподавались церковные предметы и основы грамотности. В 1851 просветитель и первый учитель-профессионал Фома Чочиев начал обучать детей в селе Ортеу. А уже в последующие годы стали открываться школы в других селениях: Чесельтская (1853), Рукская (1854), Мсхлебская (1862). Уже в 1864 году их число достигло 11, в которых обучалось 114 детей. В церковно-приходских школах Южной Осетии изучались такие предметы как Закон божий, осетинский язык, арифметика, русский язык и пение. Учеба проходила довольно поверхностно. Особых результатов ученики по предметам не показывали. Согласно работам исследователя того времени, кандидата педагогических наук П. Ю. Гадиева, ученики занимались только чтением по складам осетинского и русского букваря, изучением названий предметов и нескольких глаголов, молитвы изучались технически, арифметика включала только четыре простых действия и нумерацию. По русскому языку ученики знали так мало, что не могли передать смысла прочитанных предложений. Расписание уроков во все дни было одинаковым и выглядело следующим образом:

с 8 до 9 ч — закон божий;

с 9:15 до 10:15 ч — арифметика;

с 10.30 до 11:30 ч — чтение;

с 2 до 3 ч — практическое изучение русского языка;

с 3:15 до 4:15 ч — чистописание.

Уроки длились час, при этом совершенно не учитывались возрастные особенности детей.

В 1881 году в Цхинвале была открыта первая светская или министерская школа, инициаторами создания которой стали местные жители. Это стало важным этапом перехода от церковно-приходских к светским учебным заведениям. Они располагались не в своих помещениях, а в домах попов и других церковных служителей. Позже у школ появились свои помещения, но их оснащению и ремонту не уделялось никакого внимания со стороны царского правительства.

Коста Хетагуров так характеризовал помещения церковно-приходских школ Осетии: «Школьные здания скорее похожи на хлев, чем на просветительные учреждения, тесные, низкие, ничем не обмазанные каменные сараи, большей частью с земляным полом, с маленькими оконцами и жестяной плитой вместо печи».

В 1913 году в Южной Осетии работали учителями из осетин 10 человек. Среди них ярко выделялись некоторые. Инспектор народных училищ о смотрителе — учителе Цонской школы Владимире Абаеве писал: «Смотритель училища Владимир Абаев имеет достаточную педагогическую подготовку, энергичен, настойчив в своих требованиях и работает не за страх, а за совесть… Учитель Абаев делает все возможное, чтобы с честью носить имя народного учителя».

После начала империалистической войны в 1914 году школьное дело по всей России, в том числе в Южной Осетии, стало разваливаться ввиду сокращения кредитов на начальное образование и мобилизации учителей. Большой проблемой стало отсутствие педагогических кадров.

К 1916 году в Юго-Осетии насчитывалось около 25 школ и одно высшее начальное училище. Неизвестный автор в статье «Наши учителя» писал: «В наших школах нет ни одного хорошего учебника русского языка. Какой угодно усердный искусный работник, если у него не будет хорошего инструмента, ничего не сможет сделать, работа его вперед не пойдет. Появился в Грузии очень умный человек, знаток школ, по фамилии Гогебашвили. Он создал для грузинских школ учебник по русскому языку». Именно учебник видного грузинского педагога Я. С. Гогебашвили на протяжении многих лет применялся в школах Южной Осетии. Он талантливо отразил в своих учебниках педагогику того времени.

По-прежнему осетинскому языку уделялось мало времени, акцент ставился на других предметах. Учителям осетинских школ приписывалось убеждение в невозможности создания осетинской литературы. В связи с этим некоторые авторы публиковали статьи против русификаторской политики, проводимой в школах Осетии.

Несмотря на принижение роли осетинского языка во время царизма, осетинский народ не забыл своего языка, и время от времени выдвигал из своей среды поэтов, писателей, из которых самым выдающимся стал Коста Хетагуров.

Отчеты инспекторов существовавших в те времена церковно-приходских школ говорят о том, что вопрос о профессиональном образовании ставился нередко. Это в первую очередь обучение сельскому хозяйству. Однако обеспечение школ землями не одобрялось. В качестве предмета обучения девочек профессиональным навыкам рассматривалось рукоделие. Проекты открытия ремесленных отделений так и остались на бумаге, а дети для получения профессионального образования направлялись в Грузию.

После 1917 года трудящиеся обрели свободу и массово заговорили о необходимости коренных изменений в области народного просвещения. Требования учителей Южной и Северной Осетии нашли свое полное выражение на Первом Всеосетинском учительском съезде, проходившем в городе Владикавказ в 1917 году. «Школа — путь к свету и счастью; могуч и силен тот народ, у которого она стоит на должной высоте. Пора и нам наладить школьное дело». Это часть воззвания, которая была разослана всем учителям Южной и Северной Осетии вместе с программой съезда.

На съезд съехалось около 80 учителей и деятелей народного образования. Важным событием съезда стало то, что он правильно определил место родного, осетинского языка, в школе.

Таким образом, впервые в истории народного образования Осетии осетинский язык был признан основным предметом изучения, и в учебном плане ему было отведено первое место. На съезде также было принято решение о создании единой системы общеобразовательных школ, связанных между собой непосредственной преемственностью, о совместном обучении детей обоего пола.

Еще одним важным событием съезда стало решение о необходимости изучения индивидуальных особенностей детей в процессе обучения, что стало основой современного личностно-ориентированного обучения. Съезд также объявил о признании образования светским, что способствовало исключению Закона божьего из учебного плана.

Полноценная система народного образования в Южной Осетии стала создаваться после установления Советской власти, с середины 1921 года. В 1921 году был образован Южноосетинский окружной Революционный комитет. Именно при нем 20 июня 1921 года был создан Отдел народного образования. В 1922 году в Южной Осетии было уже 30 школ с количеством учащихся до 2000, в 1948 году — 361 школа с 31000 учениками.

С начала XX века и по сегодняшний день в Южной Осетии высшее образование было представлено только Сталинирским государственным педагогическим институтом (ныне Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова). Он открыл свои двери в 1932 году, в приказе о зачислении студентов от 22 сентября 1932 г. перечислялись фамилии первых 39 студентов института. Через пять лет на трех факультетах: физико-математическом, естественном, языка и литературы, уже обучалось 550 студентов. Институт был преобразован в Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова в октябре 1993 года.

С начала Великой Отечественной войны главной задачей для сферы образования было сохранение «всеобуча», который стал формироваться после Великой Октябрьской социалистической революции. Однако система образования была дезориентирована из-за начала Великой Отечественной войны. Это понимали и тогдашние элиты. В 1941 году в газете «Известия» вышла статья наркома просвещения РСФСР Владимира Потёмкина «Школа в военное время», ставшая ориентиром для организации обучения по всей стране. Статья стала как бы программным документом для всей системы образования в условиях начавшейся войны и определила основные задачи советской школы в годы Великой Отечественной войны. Не стала исключением и система образования Юго-Осетинской автономной области.

Статья декларировала следующие положения:

1. Сохранение всеобщего обучения

2. Патриотическое воспитание

3. Практическая направленность образования

4. Организация труда школьников

5. Роль учителя

6. Преодоление трудностей.

Статья «Школа в военное время» подчёркивала необходимость продолжать обучение в любых условиях, даже в бомбоубежищах или объединённых школах, в три смены и при минимальных ресурсах, она определила стратегию выживания и развития школы в экстремальных условиях, мобилизовала педагогов, учеников и родителей на продолжение обучения и воспитания, несмотря на тяжелейшие испытания военного времени. В протоколе №109 от 6 июля 1942 года бюро Юго-Осетинского обкома ЛКСМ Грузии представлены следующие сведения о количестве школ, учащихся и педагогов за 1941—42 учебный год: общее количество образовательных учреждений в области — 308. Из них 4 — дошкольные образовательные учреждения, 223 — начальные школы, 49 — неполные средние школы, 29 — средние школы, 2 — средних специальных учебных заведения, 1 — высшее учебное заведение. Из 308 школ в Сталинирском районе (ныне Цхинвальском) — расположено 83, в Ленингоре — 88, в Джавском районе — 73, в Знаурском районе — 53, в городе Сталинире — 10 (в их числе 1 — высшее учебное заведение, 2 — средних специальных, 4 — дошкольные). Количество педагогов и обучающихся в них следующее:

• В Сталинирском районе — 266 педагогов на 6370 обучающихся

• В Ленингори — 169 педагогов на 3367 обучающихся

• В Джавском районе — 220 педагогов на 3741 обучающийся

• В Знаурском районе — 226 педагогов на 3958 обучающихся.

В городе Сталинире — 108 педагогов на 2247 обучающихся. В педучилище обучается 90 учащихся, работает 14 педагогов, в пединституте — 120 учащихся и 43 педагога. Таким образом, общее количество обучающихся в начальных, средних неполных и средних школах составило 19683 учащихся, общее число педагогов в них — 989. В 1942/43 учебном году количество учащихся составило 19281, что по сравнению с предыдущим годом меньше на триста человек. Однако в 1943/44 учебном году число учащихся составило уже 21469, что больше на 1786 учеников, чем в предыдущем учебном году. Такое повышение контингента учащихся, вероятно, обусловлено большим числом эвакуированных в Юго-Осетинскую автономную область. Увеличилось к 1942/43 учебному году и число педагогов, их стало больше на 76 человек, то есть 1065 педагогов, а к 1943/44 учебному году их число достигло 1271 педагога. Число школ к 1943/44 учебному году увеличилось до 319 вместо 301 в 1941 году. Это говорит о том, насколько важное место отводилось образованию даже в такой сложный период. Таким образом, образование к концу ВОВ в Юго-Осетинской автономной области не только не ослабевало, но и развивалось.

Несмотря на трудности военного периода в 1941 году в единственном вузе — Сталинирском педагогическом институте — функционировали 3 факультета: факультет естествознания, физико-математический факультет, факультет языка и литературы, 8 кафедр. Великая Отечественная война внесла существенные изменения в жизнь института. Педагогический институт был переведён на 3-х годичные курсы обучения. Начался большой отсев студентов в связи с призывом в Красную Армию. В армию были призваны и преподаватели. В 1941 году в институте числилось 323 студента, в 1942/43 гг. в связи с отсевом на первых курсах осталось 125 человек. В результате отдельные курсы были закрыты из-за их малочисленности. В учебные планы института были внесены изменения в соответствии с военным положением. Всевобуч включал всеобщую военную подготовку, которая должна была охватить студентов, преподавательско-административный персонал с последующей сдачей экзамена по МПВО (местная противовоздушная оборона). Студенты сдавали экзамен на комплекс «Готов к труду и обороне». В институте проводилась политико-воспитательная работа, она стала обязательным условием всего учебного процесса. Прикреплённые к курсам агитаторы читали лекции и доклады на актуальные темы (о фашизме и фашистской агрессии, о режимах на оккупированных немцами территориях, об организации помощи фронту). На 1-е августа 1942 года профессорско-преподавательский состав включал 48 человек. Из них 15 человек приезжали из Гори и Тбилиси. В 1942 году, в самый тяжелый период институт возглавил З. Н. Ванеев.

Большую роль в развитии образования и науки в Южной Осетии сыграл и Юго-Осетинский научно-исследовательский институт. Одним из важнейших событий в истории образования и национальной культуры стал выпуск Юго-Осетинским научно-исследовательским институтом в 1942 сборника сказаний о нартах. Через семьдесят лет он будет включен в учебную программу школ для изучения. В научно-исследовательском институте занимались исследованием осетинского языка, истории, составлением и изданием терминологических и общих словарей и т. д.

Совершенствование научной структуры института, рост молодых научных кадров наблюдаются после окончания Великой Отечественной войны. Директор института В. Д. Абаев активно начинает заниматься проблемой подготовки научных кадров из местного осетинского населения. В 1945—1946 гг. при институте им были организованы курсы для подготовки молодых специалистов для поступления в аспирантуру. В 1947 году в Москву, Ленинград, Тбилиси было направлено 15 человек для обучения по лингвистике, литературоведению, истории, этнографии. Число научных кадров в институте постепенно росло и в 1949 г. достигло 16.

В 1947—1950 гг. в институт приходят известные ученые П. В. Догузов, Д. Г. Бекоев, З. Д. Гаглоева, Н. Г. Джусойты, Б. З. Плиев. В трех отделах Юго-Осетинского научно-исследовательского института продолжается активная работа над изучением вопросов сельского хозяйства и минеральных ресурсов Осетии, исследованием языка, литературы, истории и этнографии осетинского народа.

Г. Б. Тотров, Д. Г. Бекоев, Дз. А. Гугкаев, Н. А. Санакоев, Н. Г. Джусойты, З. Н. Ванеев, В. З. Алборов, П. В. Догузов, З. Д. Гаглоева оставили большой след в осетинской науке. В 1946—1955 гг. Юго-Осетинский научно-исследовательский институт добился ощутимых успехов в изучении языка, литературы и истории осетинского народа. В исследованиях по сельскому хозяйству, выполненных с учётом местности, специфических условий и требований, практические предложения, имеющие экономическое обоснование, подлежали передаче в соответствующие организации области и должны были обеспечить значительное улучшение дел в производстве картофеля и других плодоовощных культур. В исследованиях, выполненных в осетинской литературе, впервые был дан научный анализ произведений многих видных представителей осетинской литературы. Это обстоятельство значительно облегчило школам области изучение литературного наследия осетинских писателей. Коллективом института был подготовлен к изданию «Русско-осетинский словарь» и сборник осетинских народных песен. Большая работа была проделана и по редактированию осетинского эпоса «Нарты», изданного в 1956 году.

Таким образом, деятельность Юго-Осетинского научно-исследовательского института имела важное историческое значение в становлении системы образования и науки Южной Осетии, а деятельность Сталинирского государственного педагогического института сыграла ключевую роль в подготовке педагогических кадров для Южной Осетии, заложила основы современной системы образования.

1.3. Проблемы реформирования системы образования в Республике Южная Осетия в постсоветский период

После распада СССР Южная Осетия столкнулась с глубокими политическими, экономическими и социальными потрясениями, включая вооружённые конфликты и международную изоляцию. Это оказало существенное влияние на все сферы жизни, включая образование. Проблемы реформирования системы образования в Республике Южная Осетия в постсоветский период носили комплексный характер и были обусловлены как внутренними, так и внешними факторами: последствиями конфликтов, нехваткой кадров и ресурсов, зависимостью от внешней поддержки, а также необходимостью адаптации к новым социальным и экономическим условиям. Решение этих проблем требовало системного подхода, долгосрочных инвестиций и активного международного сотрудничества, прежде всего, с Российской Федерацией. С этой целью в 1992 году Постановлением Верховного Совета Республики Южная Осетия были образованы Совет Министров Республики Южная Осетия и входящие в его структуру министерства, в том числе и Министерство по науке и образованию.

В июне 1994 года на Министерство науки и образования были возложены и функции Министерства культуры Республики Южная Осетия, в результате чего оно стало именоваться Министерством науки, образования и культуры.

В 1995 году произошло слияние Министерства науки, образования и культуры и Комитета по физкультуре и спорту Республики Южная Осетия, и на их базе было создано Министерство науки, образования культуры и спорта Республики Южная Осетия. Чуть позже, в сентябре 1995 года ему были переданы и функции по работе с молодежью, в итоге оно стало именоваться Министерством науки, образования, культуры, спорта и молодежных организаций.

В 1996 году Указом Президента Республики Южная Осетия Министерство было реорганизовано в Управление науки и образования, Управление культуры и Комитет по делам молодежи. В 1997 году было создано Министерство по социальной политике Республики Южная Осетия путем слияния Управления науки и образования и Управления социального обеспечения, труда и занятости населения Республики Южная Осетия. В том же году на базе Министерства по социальной политике было создано два Министерства: Министерство по науке и образованию и Министерство здравоохранения. В 1998 году Министерство науки и образования было реорганизовано в Министерство общего и профессионального образования Республики Южная Осетия. Почти сразу же в его подчинение были введены средние специальные учебные заведения: сельхозтехникум, медицинское, музыкальное и художественное училища. Через четыре года, в 2002 году, из структуры Министерства общего и профессионального образования вновь были выведены сельскохозяйственный техникум, медицинское, художественное и музыкальное училища, детско-юношеские спортивные школы, и оно стало называться Министерством образования и науки.

Спустя семь лет, Указом Президента было образовано Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Южная Осетия путем объединения Министерства образования и науки с Министерством по делам молодежи, спорта и туризма Республики Южная Осетия. И вновь через три года, в 2012 году, из ведения Министерства исключены молодежная политика, спорт и туризм, и Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Южная Осетия становится Министерством образования и науки.

После распада СССР, 10 июля 1992 года был принят Закон РФ «Об образовании», который заложил нормативно-правовую базу российской системы образования в период становления новой российской государственности, что способствовало сохранению и защите системы образования. Согласно этому закону, школа стала называться образовательным учреждением, разрабатывающим и реализующим одну или несколько образовательных программ и обеспечивающим содержание и воспитание учащихся. Были определены типы образовательных учреждений: дошкольные, общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования); учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования; специальные (коррекционные) учреждения для воспитанников с ограниченными возможностями, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждения дополнительного образования для детей и взрослых. Закон предоставил возможность образовательным учреждениям разрабатывать образовательные программы и учебные планы. В результате с начала 1990-х годов в педагогической практике сложилось множество типов образовательных учреждений (гимназии, лицеи, колледжи, негосударственные школы и др.), работающих по своим собственным учебным планам и программам, обладающих большой автономией. Все это перешло и в систему образования Республики Южная Осетия, единственным «маяком» которой после провозглашения независимости от Грузии стала Российская Федерация.

Педагогическое сообщество Южной Осетии изо всех сил старалось сохранить существующий порядок и дисциплину в учебном процессе. Сложная военно-политическая ситуация очень мешала этому, однако удалось сохранить школы и определенный уровень образования. Без преувеличения, о героическом поведении педагогических коллективов, «катализатором» которого стали любовь к родине и забота о подрастающем поколении, можно писать бесконечно.

В системе образования возникло очень много проблем, решать которые приходилось с привлечением международных гуманитарных организаций. В стране была острая нехватка учебников, канцелярских принадлежностей, методической литературы. Об оснащении предметных кабинетов можно было только мечтать. Кандидат исторических наук Р. Х. Гаглойты, возглавлявший образовательное ведомство Южной Осетии в конце 90-х начале 2000-х, назвал этот период настоящим испытанием на выживание для всех работников сферы образования и образовательных учреждений Южной Осетии. Тем не менее, учебный процесс прерывался только во время сильных обстрелов, которым подвергались и здания образовательных учреждений. «Окна многих школ были изрешечены пулями, осколками, либо выбиты взрывной волной. На стенах были отметины и пробоины от пуль и снарядов. Но учителя вместе с учащимися стойко переносили все испытания и лишения. И взрослые, и дети понимали, что время военное, и надо выстоять», — вспоминал Р. Х. Гаглойты в одном из своих интервью.

Несмотря на все сложности, в стране открылись первые частные образовательные учреждения — православная гимназия «Рухс», школа «Альбион», школа «Эрудит». В то же время открылся и единственный в стране государственный Лицей искусств. Частные школы сразу же стали пользоваться большой популярностью, несмотря на высокую для этого времени стоимость обучения. Одновременно происходила дифференциация школ по социальному составу учащихся и качеству получаемого образования, что не совсем соответствовало цели перемен. В новоиспеченных образовательных учреждениях поддерживалась строгая дисциплина, по уровню знаний учащиеся частных школ резко отличались от учащихся государственных школ.

В 1990-ые годы в сложном положении оказалась и система дошкольного образования. Детские сады не отапливались, в них не было элементарных удобств. Основной задачей дошкольных учреждений была подготовка дошкольников к успешному их переходу к обучению в школе. Воспитатели, несмотря на сложности, справлялись с этим хорошо. Для многих семей, получающих мизерную заработную плату раз в полгода, которую ни на что не хватило, детский сад был спасением.

В 1990-ые годы в учреждениях среднего профессионального образования резко сократилось количество студентов. Уже тогда предпринимались меры по изменению типа образовательных учреждений — сельскохозяйственного техникума и медицинского училища. Музыкальное и художественное училища в силу своей специфики продолжали свою деятельность в то время без особых потерь — число обучающихся оставалось на прежнем уровне. В Цхинвальском сельскохозяйственном техникуме резко снизилось количество студентов. Лишь в 2010 году в рамках реформы системы образования Цхинвальский сельскохозяйственный техникум был преобразован в многопрофильный колледж. Это было связано с необходимостью соответствовать современным требованиям и расширить спектр образовательных направлений, включив в него не только сельскохозяйственные, но и другие востребованные специальности. Тогдашний министр образовательного ведомства А. К. Джиоева внесла большой вклад в развитие колледжа, сделав образовательное учреждение привлекательным как для абитуриентов, так и для граждан разных возрастных категорий. Новое учреждение стало называться Цхинвальским многопрофильным колледжем и начало готовить специалистов по 13-ти направлениям.

Тяжелые испытания выпали и на долю высшего образования. Но несмотря ни на что Юго-Осетинский государственный педагогический институт и учреждения среднего профессионального образования не прекращали учебный процесс. С 1988 по 1992 г. институтом руководил доктор исторических наук, профессор Л.А.Чибиров. В октябре 1993 года по его инициативе институт был преобразован в университет. С 1993 по 2002 год педагогическим институтом руководил кандидат педагогических наук Г.А.Джиоев, благодаря которому вуз сохранил свое предназначение. Г.А.Джиоев добился строительства учебно-административного корпуса, открытия новых факультетов. При нем библиотечный фонд вуза был значительно пополнен учебной и научной литературой. Несмотря на сложное время в единственном университете качество преподавания оставалось на достойном уровне, университет пользовался большой популярностью среди абитуриентов.

В 2003 году на должность ректора Юго-Осетинского государственного университета был избран кандидат биологических наук Т. И. Кокоев, который возглавлял его до 2013 года. Т. И. Кокоев внес серьезный вклад в развитие университета. Он возобновил в университете выпуск издания «Ученые записки», открыл медико-биологическую лабораторию. Благодаря помощи Российской Федерации, в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2015–2017 гг. на месте сожженного в августовской войне 2008 года здания университета был возведен новый Университетский комплекс, ставший одним из наиболее знаковых проектов инвестиционной программы.

В 2014 году указом Президента Республики Южная Осетия Л. Х. Тибилова Юго-Осетинский научно-исследовательский институт и Юго-Осетинский государственный университет им. А. Тибилова были выведены из ведомственного подчинения Министерства образования и науки Республики Южная Осетия. Тем же указом Юго-Осетинский научно-исследовательский институт получил статуса государственного бюджетного научного учреждения при Президенте Республики Южная Осетия, а Юго-Осетинский государственный университет приобрел статус автономной организации высшего профессионального образования.

Таким образом, итогом реформирования системы образования в Южной Осетии в поздний постсоветский период стали закрытие нескольких государственных школ, открытие частных школ, преобразование Юго-Осетинского государственного педагогического института в Юго-Осетинский государственный университет, преобразование Цхинвальского сельскохозяйственного техникума в Цхинвальский многопрофильный колледж.

Глава 2. Роль осетинского языка в системе образования

2.1. Учение о родном языке как основа обучения и воспитания ребенка

Родной язык является одним из важных компонентов качественного образования, поскольку в период до среднего школьного возраста выполнение всех социальных функций, а также таких интеллектуальных функций, как соотнесение индивида с предметной действительностью через номинацию, опосредование высших психических функций, удовлетворение познавательной и коммуникативной потребности, в наибольшей мере связано с родным языком. Он является первым и основным средством присвоения общественного опыта и основным средством социализации. Когда ведущей задачей обучения является развитие познавательных сил ребенка, его мыслительных способностей, преимущественным языком обучения является родной язык.

Что включает в себя термин «родной язык»? Он может охватывать следующие определения: первый выученный язык; язык, являющийся средством идентификации коренного жителя; язык, которым лучше всего владеют. Термин «родной язык» часто используется в политике, в обсуждении проблем в системе образования.

В Делийской декларации и Рамках действий, принятых в 1993 г. на Встрече на высшем уровне девяти наиболее населенных стран по вопросам образования для всех отмечена роль родного языка при получении начального образования. Важность роли родного языка для начального обучения также указывается в материалах Международного консультативного форума по образованию (1996 г).

Во всех важнейших международных докладах последних лет и рекомендациях Международной конференции по образованию подчеркнута важность обучения на родном языке с самого начала формального образования по социальным, педагогическим и культурным соображениям; многоязычного образования с целью сохранения культурной самобытности; изучения иностранного языка как части межкультурного образования с целью поощрения взаимопонимания между сообществами и народами.

В Осетии последние годы остро стоит не только проблема популяризации родного языка. На сегодняшний день ученые бьют тревогу и призывают к совместному решению проблемы сохранения осетинского языка.

Язык как важнейший элемент самовыражения нации всегда первым попадает под удар в период политических смут. Южная Осетия неоднократно сталкивалась со случаями нарушения языковых прав, к которым в части образования относятся:

— обучение в школе на родном языке по желанию;

— доступ к другим языкам и к языку национальных систем образования;

— межкультурное образование, содействующее формированию положительного отношения к языкам меньшинств и коренных народов и культурам, выражением которых они являются;

— доступ к международным языкам;

— оказание содействия интеграции детей национальных меньшинств с помощью преподавания языка, используемого в школе;

— создание возможностей для преподавания детям их родного языка и культуры.

На протяжении нескольких лет грузинские власти пытались свести к минимуму общение на родном (осетинском) языке среди осетиноговорящей части населения. С этой целью закрывались осетинские школы, шли запреты на обучение на осетинском языке, запрещались вывески на осетинском языке. Тем не менее, осетинский язык выжил. Однако сегодня вновь остро стоит вопрос сохранения осетинского языка в обеих частях Осетии.

По мнению ученых, спасение осетинского языка от утраты своих функций должно стать задачей всего общества. Для этого необходимо реализовать конкретные меры по закреплению его положения. К большому сожалению, ситуация сложилась так, что осетинский язык сегодня приходится продвигать среди осетин. Интерес к родному языку снижался в течение долгого времени, и дало свои «худые плоды».

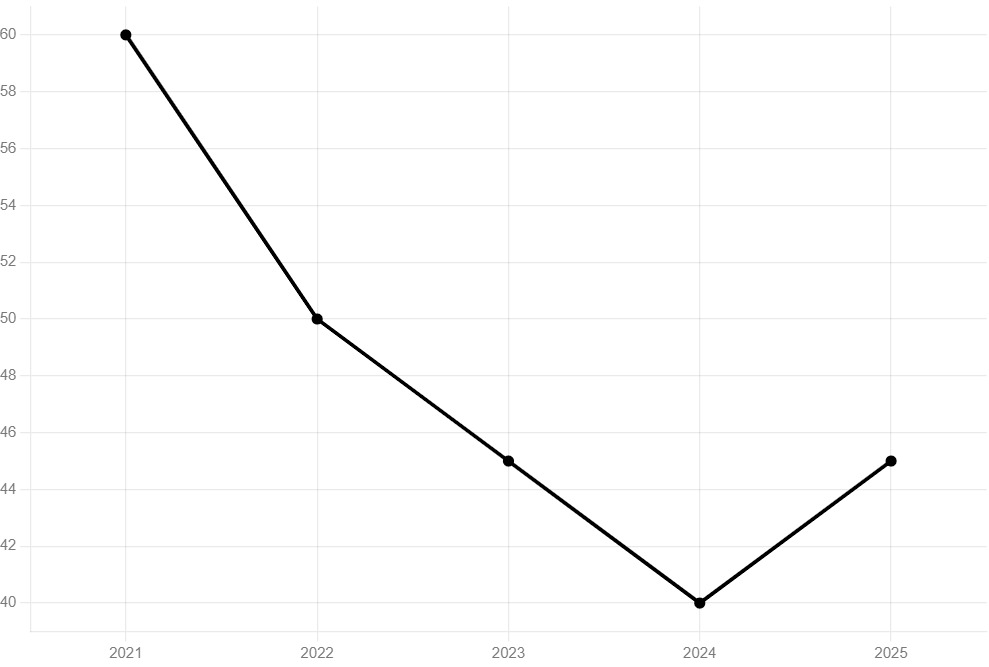

Изменение уровня интереса учащихся средних общеобразовательных организаций Республики Южная Осетия к осетинскому языку за последние пять лет выглядит следующим образом (см. рис. 1):

На графике представлен период с 2021-го по 2025-ый год. Однако стойкое снижение уровня интереса к родному языку, как отмечают многие общественные деятели, фиксируется с 2008 года, после признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией. Согласно графику, снижение уровня интереса к родному языку среди учащихся продолжается с 2021 года. Лишь с 2025 года наблюдается некоторое повышение уровня интереса к осетинскому языку. По мнению автора, после признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией для граждан открылись новые возможности, связанные со знанием русского языка. Благодаря деятельности Русского дома в Цхинвале южноосетинские дети получили возможность отдыхать в российских детских лагерях, участвовать в программе «Здравствуй, Россия!» и путешествовать по российским городам. Абитуриенты получили возможность учиться в престижных вузах России. Это привело к постепенному отходу от использования осетинского языка во многих семьях, к потере интереса к осетинскому языку. Ситуацию усугубили интернет и телевидение с контентом на русском языке, «благодаря чему» дети 3—5 лет перестали разговаривать на родном языке.

Русский язык стал вторым государственным языком Республики Южная Осетия в 2011 году. Несмотря на то, что русский язык и так всегда был неотъемлемой частью жизни южных осетин, исторической судьбы, будущего Республики Южная Осетия, родной язык никогда не был в таком уязвимом положении. Отсутствие многолетней поддержки осетинского языка со стороны государства привело к тому, что поддержка осетинского языка легла на плечи нескольких неравнодушных и инициативных граждан среди ученых и общественности. Одним из ярких радетелей за судьбу осетинского языка стала профессор З. А. Битарти. Под ее руководством в детских дошкольных образовательных учреждениях Республики с 2009 года реализуется программа «Малусæг» («Подснежник»). Цель программы — приобщение подрастающего поколения к любви к родному языку, воспитание всесторонне образованного человека на основе формирования языковой личности в поликультурной среде. В подготовительных группах дети активно занимаются изучением лексики осетинского и английского языков. Средством обучения является русский язык. По мнению З. Б. Битарти, посредством изучения иностранных языков к учащимся приходит понимание родного языка и мотивация к его изучению.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.